Восприимчивость к кишечных инфекций

Кишечная инфекция у детей – группа заболеваний различной этиологии, протекающих с преимущественным поражением пищеварительного тракта, токсической реакцией и обезвоживанием организма.

Восприимчивость к кишечной инфекции у детей в несколько раз выше, чем у взрослых, заболевание характеризуется ярко выраженными клиническими признаками, может сопровождаться ослаблением иммунитета, развитием ферментной недостаточности, дисбактериоза кишечника. Кишечные инфекции у детей занимают второе место в структуре инфекционной заболеваемости после острых респираторных вирусных инфекций. Широкая распространенность кишечных инфекций среди детей вызвана высокой контагиозностью и распространенностью возбудителей, их устойчивостью к воздействию факторов внешней среды, возрастными особенностями строения и функционирования пищеварительной системы, функциональным несовершенством защитных механизмов, а также в недостаточной степени привитыми и закрепленными навыками гигиены.

При тяжелых формах кишечных токсикозов у детей возможно развитие отека легких, острой почечной и острой сердечной недостаточности.

В мире ежегодно регистрируется примерно 2 млн летальных исходов от острых кишечных инфекций, преимущественно среди детей до 5 лет.

Причины

Возбудителями кишечных инфекций у детей могут быть:

- бактерии (шигеллы, сальмонеллы, диареегенные эшерихии, иерсинии, кампилобактеры, стафилококки, клебсиеллы и др.) и их токсины (ботулотоксин);

- вирусы (рото-, адено-, энтеро-, астро-, короно-, торо-, калицивирусы и др.);

- простейшие (лямблии, криптоспоридии, амебы, бластоцисты и др.).

Проникновение инфекции в организм при кишечных инфекциях происходит, главным образом, при употреблении инфицированных продуктов питания (алиментарным путем), загрязненной воды (водным путем), через загрязненные руки, посуду, игрушки, предметы обихода (контактно-бытовым путем). Кишечные инфекции вирусной этиологии могут передаваться и аэрогенным (воздушно-капельным) путем. Вирусы вызывают наибольшее число случаев кишечных инфекций у детей до 5 лет.

У детей с ослабленным иммунитетом возможно эндогенное инфицирование условно-патогенной микрофлорой (стафилококки, клебсиеллы, протей, клостридии и др.).

Формы кишечной инфекции у детей

Кишечные инфекции классифицируют по происхождению:

До получения результатов лабораторных исследований заболевания классифицируют по локализации патологического процесса (колит, энтероколит, гастрит, гастроэнтерит, энтерит, гастроэнтероколит). Кроме локализованных форм инфекции, у детей могут развиваться генерализованные формы с распространением возбудителей за пределы кишечного тракта.

Эшерихиозами болеют преимущественно дети раннего возраста, находящиеся на искусственном вскармливании.

В зависимости от механизма развития, способности к инвазии и наличия сходных факторов патогенности выделяют следующие типы кишечных инфекций:

В основе патогенеза кишечных инфекций инвазивного типа лежит воспалительный процесс в пищеварительном тракте. Возбудители (сальмонеллы, шигеллы, кампилобактерии, энтероинвазивные эшерихии) проникают в эпителиоциты, вызывая воспаление слизистой оболочки, накопление эндогенных токсических веществ, нарушение гомеостаза.

В основе патогенеза кишечных инфекций неинвазивного (секреторного) типа лежат нарушение реабсорбции воды и электролитов и усиление секреторной активности эпителия тонкой кишки. Возбудителями секреторных кишечных инфекций могут быть энтеротоксигенные эшерихии, энтеропатогенные эшерихии, холерный вибрион.

Основой появления кишечных инфекций осмотического типа является дисахаридазная недостаточность, бродильный процесс и дегидратация за счет нарушения всасывания воды и электролитов в кишечнике. Как правило, они имеют вирусную этиологию.

По особенностям симптоматики течение кишечной инфекции у детей может быть типичным и атипичным.

С учетом степени поражения желудочно-кишечного тракта, интоксикации и обезвоживания типичные кишечные инфекции протекают в легкой, средней и тяжелой форме, а атипичные – в стертой и гипертоксической.

В зависимости от длительности течения кишечная инфекция может быть:

- острая (до 1,5 месяцев);

- затяжная (свыше 1,5 месяцев);

- хроническая (свыше 5-6 месяцев).

Симптомы кишечной инфекции у детей

Клинические симптомы кишечных инфекций у детей связаны с разрушением клеток слизистой кишки, а также нарушением пищеварения и проявляются двумя синдромами: кишечным и инфекционно-токсическим (синдромом общей интоксикации).

Тяжесть кишечной инфекции у детей во многом определяется объемом потери жидкости.

Главным симптомом при любой форме кишечной инфекции является диарея (неоднократный жидкий стул).

- тошнота, рвота;

- вялость, слабость;

- потеря аппетита;

- повышенная температура тела;

- боль, урчание в животе;

- примесь крови в каловых массах;

- нарушения дыхания;

- снижение массы тела.

Опасность представляет обезвоживание, развивающееся вследствие потери жидкости с обильными рвотными и каловыми массами. Его признаки:

- запавший родничок у грудного ребенка;

- сухость кожи и слизистых оболочек;

- снижение диуреза;

- повышенная жажда;

- запавшие сухие глаза;

Клиническая картина некоторых кишечных инфекций имеет особенности.

Дизентерия у детей характеризуется общей интоксикацией, лихорадкой, рвотой, нарушением функций ЦНС, сердечно-сосудистой системы и колитическим синдромом (притупообразные боли в животе, диарея, наличие в кале примесей слизи и крови, спазм сигмовидной кишки, боли в области прямой кишки).

Ротавирусная инфекция высококонтагиозна, клиническая картина проявляется гастроэнтеритом, поражение ЖКТ сочетается с катаральными явлениями (ринитом, гиперемией зева, покашливанием, першением в горле).

Симптоматика сальмонеллеза зависит от формы заболевания. Типичная (желудочно-кишечная) форма встречается наиболее часто и может протекать в виде гастрита, панкреатита, энтерита, аппендицита, пиелонефрита, холецистита, гастроэнтероколита. Стул жидкий, обильный, буро-зеленого оттенка, с примесью слизи и крови. Атипичная форма может иметь септическое, тифоподобное, токсико-септическое (у новорожденных), стертое и бессимптомное течение.

Выявление кишечной инфекции у детей до пяти лет является основанием для госпитализации в детское инфекционное отделение стационара.

Эшерихиозами болеют преимущественно дети раннего возраста, находящиеся на искусственном вскармливании. Заболевание имеет постепенное начало с появлением диареи, рвоты или срыгиваний в последующие три-пять дней. Температура тела субфебрильная или нормальная. Стул водянистый, желто-оранжевого оттенка, с примесью слизи. Симптомы болезни нарастают в течение 3-5 дней. Заболевание может протекать в трех клинических вариантах (холероподобный синдром, легкий энтерит, возникающий на фоне ОРЗ у детей раннего возраста и пищевая токсикоинфекция).

Стафилококковая кишечная инфекция у детей может быть первичной и вторичной. Течение первичной инфекции характеризуется диареей, токсикозом, рвотой. Стул водянистый, с примесью слизи, зеленоватого оттенка. При вторичной стафилококковой инфекции кишечные симптомы развиваются на фоне основного заболевания (пневмонии, ангины, гнойного отита, стафилодермии и др.).

Диагностика кишечной инфекции у детей

Диагностика кишечных инфекций у детей начинается с оценки эпидемиологического анамнеза заболевания. Выясняется источник инфекции (контакт с больным, семейный очаг заболевания, продукты питания, вода), механизм передачи возбудителя, распространенность поражения, интенсивность проявления основных клинических симптомов. Особое значение имеет точность оценки степени дегидратации организма, так как тяжесть кишечной инфекции у детей во многом определяется объемом потери жидкости. Оцениваются гемодинамические показатели (частота и наполнение пульса).

Клинические симптомы кишечных инфекций у детей проявляются двумя синдромами: кишечным и инфекционно-токсическим.

Для подтверждения диагноза используют лабораторные исследования:

- бактериологические исследования кала, а в тяжелых случаях мочи и ликвора – с целью идентификации возможного бактериального возбудителя;

- копрологический метод – позволяет уточнить локализацию процесса в ЖКТ;

- вирусологические методы (ИФА, КОА, РАЛ) – применяются для выявления возможного вирусного возбудителя;

- серологические методы (РТГА, РПГА) – позволяют по выявлению и нарастанию титра антител в крови определить тип возбудителя и остроту процесса.

Лечение кишечных инфекций у детей

Выявление кишечной инфекции у детей до пяти лет является основанием для госпитализации в детское инфекционное отделение стационара.

Комплексное лечение кишечных инфекций у детей основывается на этиопатогенетических принципах и предусматривает:

- устранение этиологического агента (антибактериальные, противовирусные, противопаразитарные препараты);

- выведение накопившихся токсических продуктов (сорбенты, пробиотики, специфические антитела и сыворотки);

- проведение регидратационной терапии, восстановление водно-электролитного баланса (глюкозо-солевые растворы для оральной и парентеральной регидратации), кислотно-щелочного баланса, регуляторных механизмов, гемодинамики;

- восстановление функций кишечника с помощью диетотерапии.

С целью профилактики ДВС-синдрома в схему терапии включают средства для нормализации тонуса периферических сосудов, улучшения микроциркуляции, снижения агрегации тромбоцитов, уменьшения гипоксии и ацидоза тканей.

Эффективность проведенной комплексной терапии оценивают по клиническим критериям и клинико-лабораторным данным.

В острой фазе заболевания назначают перерыв в питании (водно-чайную паузу) до стихания рвоты и диареи. У детей, находящихся на естественном вскармливании, кормление грудным молоком не прекращают, при искусственном вскармливании назначают небольшой перерыв. После разгрузки и проведения оральной регидратационной терапии начинают дозированное кормление. Необходима правильная организация лечебного питания, рацион должен быть сбалансирован по пищевым и биологически активным веществам, составлен с учетом тяжести кишечной инфекции, интенсивности и характера кишечных дисфункций.

Диета при кишечной инфекции у детей требует уменьшения суточного объема потребляемой пищи на 30–50%, увеличения кратности кормлений, использования смесей, обогащенных защитными факторами. При улучшении состояния ребенка объем пищи увеличивают ежедневно на 100-150 мл, дробно распределяя это количество на каждое кормление. Пища должна быть протертой и легкоусвояемой, запрещается включать в рацион жареное и жирное, фрукты, соки и газированные напитки, молочные продукты. В дальнейшем проводится расширение возрастного рациона.

Эффективность проведенной комплексной терапии оценивают по клиническим критериям (купирование диареи, рвоты, интоксикационного синдрома, нормализация температуры) и клинико-лабораторным данным (отрицательные результаты при бактериологическом и ПЦР-обследовании, нормализация гемограммы, копроцитограммы).

Осложнения кишечных инфекций у детей

При тяжелых формах кишечных токсикозов у детей возможно развитие отека легких, острой почечной и острой сердечной недостаточности. Тяжелая дегидратация способствует развитию гиповолемического, инфекционно-токсического шока.

В мире ежегодно регистрируется примерно 2 млн летальных исходов от острых кишечных инфекций, преимущественно среди детей до 5 лет.

При развивающихся изменениях гемостаза возникает угроза развития синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.

Прогноз

Раннее выявление, грамотная предварительная диагностика, своевременное назначение адекватной терапии обеспечивают полное выздоровление.

Профилактика кишечных инфекций у детей

С целью предотвращения заболевания необходимо придерживаться санитарно-гигиенических норм.

Профилактика кишечных инфекций у детей проводится по всем звеньям эпидемической цепи:

- воздействие на источник инфекции – раннее выявление и своевременная изоляция больных, обследование контактных лиц, допуск в детские учреждения детей после перенесенных кишечных инфекций только при отрицательном результате бактериологического исследования;

- прерывание путей передачи инфекции – проведение дезинфекции в очагах инфекции, очистка от мусора, отбросов, борьба с насекомыми, контроль хранения, приготовления и транспортировки пищевых продуктов, надзор за источниками водоснабжения, воспитание санитарно-гигиенических навыков, соблюдение правил личной гигиены;

- повышение защитных сил организма – организация рационального питания, предупреждение инфекционных заболеваний.

Видео с YouTube по теме статьи:

Кишечная инфекция – это группа заболеваний, при которых главными симптомами являются повышение температуры тела, признаки интоксикации и нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.

Передаются микроорганизмы, вызывающие эти болезни, в основном через грязные руки.

Тяжелее всего заболевания протекают у детей и пожилых людей, но могут вызывать серьезные осложнения и у лиц молодого возраста.

Медикаментозное лечение и диета обязательны при этих видах инфекции.

Возбудители кишечных инфекций

Возбудителей кишечной инфекции много.

Источником инфекции являются люди – больные выраженными, стертыми формами заболевания или носители этой (обычно это касается только бактериальной) инфекции.

Период заразности при каждой инфекции отличается, но при бактериальной инфекции обычно он занимает промежуток времени от появления первых симптомов до полного выздоровления. При вирусных заболеваниях человек продолжает быть источником инфицирования до 2-3 недель после угасания у него всех признаков болезни.

Выделяются микробы в основном с калом, но также могут находиться и в моче, и в слюне, и в рвотных массах. Иммунитета ко всем указанным микроорганизмам нет, то есть даже если человек переболел каким-то кишечным заболеванием, то шанс через небольшое время заразиться таким же видом инфекции.

Заражаются от больного при попадании микроба через рот. Обычно это происходит при употреблении:

- сырой воды или молока;

- тех продуктов, которые не могут быть термически обработанными (торты с кремом, кисломолочные продукты);

- необработанного термически мясо;

- птичьих яиц, выпитых сырыми или неполностью проваренных/прожаренных;

- пользования общими полотенцами, посудой, контакт с сиденьями унитаза, дверными ручками, игрушками в том доме, где живет или работает больной, после чего здоровый ранее человек не помыл руки;

- купание с заглатыванием воды в открытых водоемах.

Больше шансов заразиться у таких категорий населения:

- пожилые люди;

- недоношенные дети;

- дети, которых кормят искусственными смесями;

- люди с иммунодефицитами;

- дети, рожденные с патологиями нервной системы;

- люди, страдающие алкоголизмом.

Симптомы кишечной инфекции у взрослых

Инкубационный период – 6-48 часов. Чем раньше у взрослых появляются какие-либо симптомы с момента употребления инфицированной пищи, тем тяжелее будет протекать кишечная инфекция.

Затем развиваются такие синдромы:

1) Интоксикационный, который проявляется такими симптомами:

- слабость;

- головная боль;

- ломота в теле;

- головокружение;

- тошнота.

3) Гастритический синдром:

- боль в желудке;

- тошнота;

- после приема пищи или воды – рвота, после нее становится легче.

6) Сочетание трех вышеуказанных симптомов в различных комбинациях.

Для каждой из инфекций характерно свое сочетание этих симптомов, но оно не обязательно наблюдается каждый раз.

Диагностика кишечной инфекции

Предварительный диагноз ставят по клинической картине заболевания, характеру употребляемой пищи и внешнему виду стула.

Следующим шагом у детей является проведение экспресс-теста на наличие ротавирусной инфекции: так уже через 10 минут, после получения кала можно узнать, вызвана ли данная кишечная инфекция ротавирусом или нет.

Если тест отрицательный, проводятся следующие методы диагностики:

- 1) Посев кала, промывных вод и рвотных масс на различные питательные среды с целью определения бактерии, вызвавшей заболевание. Результат приходит только через 5 дней.

- 2) Серологические методы: определение специфических антител в крови к различным вирусам и бактериям методами ИФА, РА, РПГА и РНГА. Кровь на эти исследования набирается из вены не в первый день болезни, результат приходит еще через несколько дней.

- 3) ПЦР-исследование генома некоторых бактерий в биоматериале.

- 4) Инструментальные исследования (ректороманоскопия, колоноскопия и другие) могут только отметить изменения в кишечнике, характерные для того или иного заболевания. Помогают они и оценить поражение ЖКТ.

Как лечить кишечную инфекцию?

1) В первую очередь лечение кишечной инфекции начинается с того, что человеку назначается диета.

Из рациона исключаются

- :

- молочные продукты;

- сырые овощи, ягоды и фрукты;

- жареные продукты;

- жирное;

- соленое;

- острое;

- копченое;

- салаты.

3) Важным фактором является восполнение потерь жидкости, которые произошли с калом, рвотой и повышенной температурой. То есть в дополнение к своей физиологической норме человек должен получить еще минимум 1,5 л жидкости в сутки (расчет для взрослых). Можно попытаться вернуть эту жидкость с помощью питья. Пить нужно воду без газа, компот из сухофруктов, очень слабый отвар шиповника. Нужно использовать также готовые солевые препараты, которые разводятся кипяченой водой: Регидрон, Хумана, Оралит и другие.

5) Симптоматическое лечение: при симптомах гастрита назначаются Омез, Ранитидин; при тошноте – Церукал.

6) Препараты бифидо- и лактобактерий: Энтерожермина, Йогурт, Био-Гая, Энтерол.

Обычно прогноз благоприятный – и для выздоровления, и для жизни – при условии проведения полного и адекватного курса антибактериальной и регидратационной терапии.

В редких случаях могут формироваться тяжелые септические формы вышеперечисленных бактериальных инфекций. Иногда формируется длительное, и даже пожизненное носительство этих бактерий.

Специфической профилактики (то есть вакцин или анатоксинов) ни для одной из этих инфекций нет.

Применяются только неспецифические профилактические мероприятия:

- соблюдение индивидуальных гигиенических мероприятий;

- кипячение воды и молока перед употреблением;

- мытье рук после туалета;

- отказ от употребления сырых яиц (даже собранных от собственных же птиц);

- достаточная термическая обработка мяса;

- скрупулезный просмотр сроков годности тех продуктов, которые вы собираетесь покупать;

- мытье овощей, ягод, зелени, фруктов перед употреблением;

- хранение готовой продукции в холодильнике;

- отказ от кормления грудничков неразведенным коровьим или козьим молоком;

- поддержка достаточных санитарных условий в доме/квартире;

- если в семье кто-то заболел – кипячение всей его посуды, отказ от употребления еды из одной посуды, обеззараживание испражнений хлорсодержащими препаратами.

К какому врачу обратиться для лечения?

Если после прочтения статьи вы предполагаете, что у вас характерные для этого заболевания симптомы, то вам стоит обратиться за консультацией к гастроэнтерологу.

Роза Исмаиловна Ягудина, д. фарм. н., проф., зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики и зав. лабораторией фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Евгения Евгеньевна Аринина, к. м. н., ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

С наступившим летом тема нашей статьи приобрела особую актуальность. Кишечные инфекции — это целая группа инфекционных заболеваний, поражающих в основном желудочно-кишечный тракт. Острые кишечные инфекции по своей распространенности уступают только острым респираторным заболеваниям. Пик заболеваемости обычно приходится на лето, но и в холодное время года часто встречаются кишечные инфекции, вызываемые преимущественно вирусами. Однако наиболее частая причина возникновения этих заболеваний — попадание возбудителей инфекции с загрязненными продуктами и водой в желудочно-кишечный тракт.

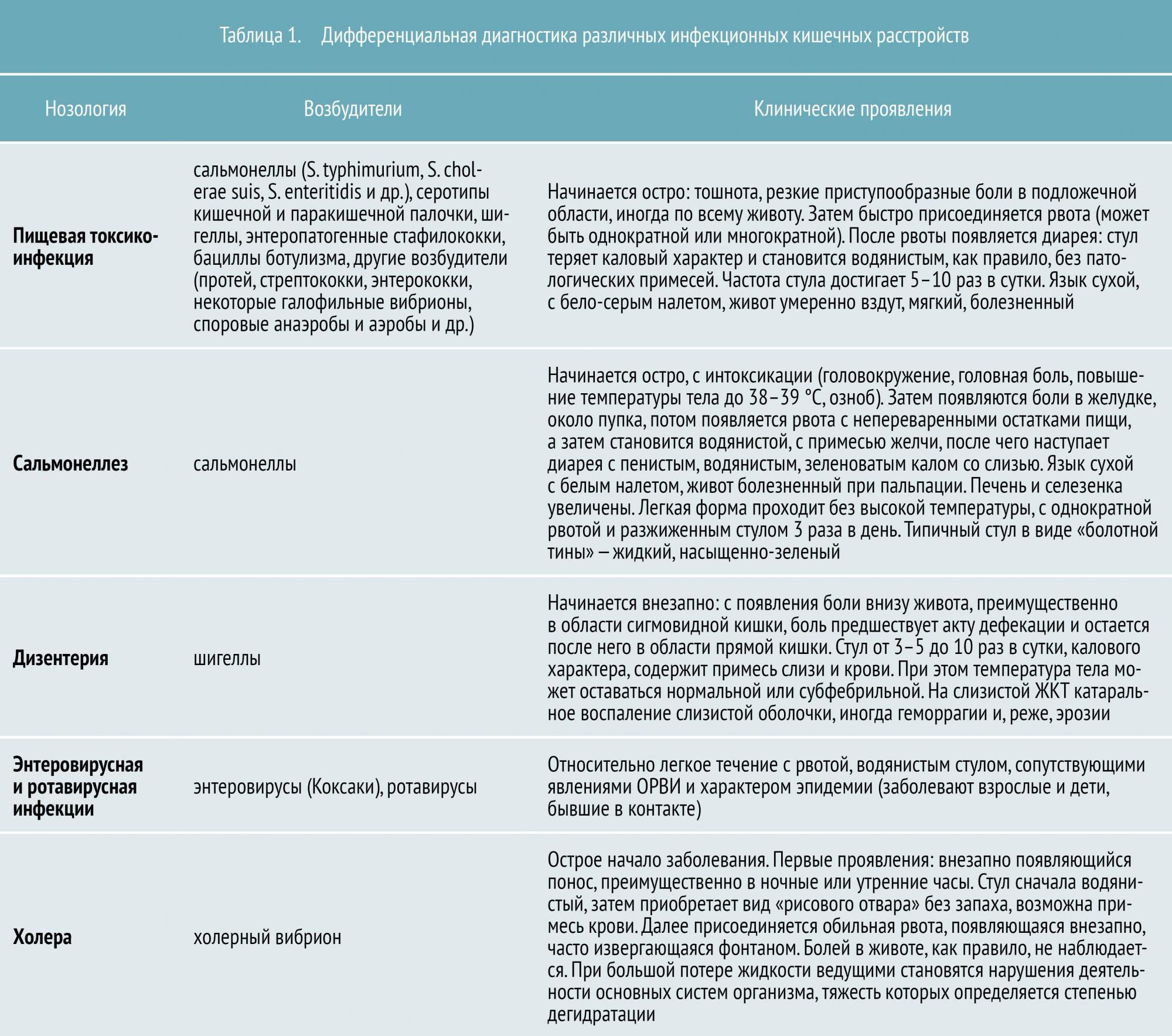

Всего в настоящее время известно около 30 инфекционных кишечных заболеваний. К наиболее распространенным относятся:

- пищевая токсикоинфекция (в основном стафилококковой этиологии)

- сальмонеллез

- дизентерия

- энтеровирусная и ротавирусная инфекция

- холера

Осложнения кишечных инфекций:

- бактериальные инфекции органов дыхания и среднего уха

- дисбактериоз кишечника

- кишечное кровотечение

- перфорация стенки кишки

- инвагинация кишечника

- бактериально-токсический шок

Возбудители кишечной инфекции

Помимо инфекционных агентов из естественной среды источником заражения может стать уже заболевший человек. Выделяя большое количество патогенных микроорганизмов (микробы выделяются с испражнениями, рвотными массами, иногда с мочой), больной заражает предметы, находящиеся вокруг, и, если не соблюдать меры предосторожности, может возникнуть цепная реакция в распространении инфекции.

Практически все возбудители кишечных инфекций чрезвычайно живучи. Они способы подолгу существовать в почве, воде и на различных предметах (ложках, тарелках, дверных ручках и мебели). Инфекционные микроорганизмы во внешней среде не только не погибают, но и сохраняют способность к размножению, а размножаются они наиболее активно в теплых и влажных условиях. Однако самая благоприятная среда для развития бактерий — это кисломолочные и мясные продукты.

Установлена связь отдельных форм острых кишечных инфекций с видами пищи. Так, дизентерия чаще возникает при употреблении молока и молочных продуктов, а кишечные инфекции, вызванные стафилококком, — при употреблении молочных продуктов и кондитерских изделий с кремом. Иерсиниозы обычно развиваются при употреблении сырых овощей, салатов и другой растительной пищи.

Возбудителями кишечных инфекций могут быть как бактерии (сальмонеллы, шигеллы, иерсинии, энтеропатогенные кишечные палочки, стафилококки), так и их токсины (пищевые токсикоинфекции). Вирусы (ротавирусы, энтеровирусы, астровирусы, парвовирусы) пока на втором месте по частоте встречаемости, однако в последнее время вирусные инфекции получают всё более широкое распространение. И на последнем месте — простейшие (лямблии, амебы, бластоцисты).

После попадания патогенов в организм человека, как правило, проходит бессимптомный инкубационный период, который продолжается от 6 до 48 часов — от попадания микроорганизмов в ротовую полость до момента поступления их в кишечник, где происходит их бурное размножение. После того как патогенные микроорганизмы размножились, начинается стадия клинических проявлений.

Наступает острый период — от 1 до 14 дней, в это время клинические проявления со стороны ЖКТ выражены максимально. Как правило, период заканчивается, когда нормализуется температура и прекращается ведущий симптом (понос или рвота).

Период реконвалесценции — не менее 2 недель, а в некоторых случаях при отсутствии лечения до нескольких лет. В этот период функция желудочно-кишечного тракта, как правило, восстанавливается не полностью — может быть неустойчивый стул.

В основном все кишечные инфекции протекают с достаточно похожими симптомами. Они всегда начинаются внезапно. В самом начале заболевания появляется резкая слабость, вялость, снижение аппетита, головная боль, повышение температуры — неспецифические симптомы, которые могут напоминать симптомы респираторных вирусных инфекций. Однако вскоре возникают тошнота, рвота, схваткообразные боли в животе, понос с примесью слизи, гноя или крови (например, при дизентерии), также могут беспокоить жажда и озноб. Среди клинических проявлений со стороны желудочно-кишечного тракта, как правило, сильнее всего выражены симптомы, связанные с пораженным органом:

- тошнота, рвота и боли в эпигастральной области (при гастрите);

- понос (при энтерите);

- рвота и понос (при гастроэнтерите);

- кровь в стуле и его нарушения (при колите);

- поражения всего кишечника (при энтероколите).

Одно из самых неблагоприятных последствий кишечной инфекции — это дегидратация организма из‑за рвоты и/или поноса и, как следствие, нарушение водно-электролитного обмена. Результатом резкой дегидратации может стать даже шок.

Однако иногда кишечные инфекции могут не иметь видимых симптомов, но сопровождаются выделением возбудителей. В плане распространения инфекции такое носительство наиболее опасно: ничего не подозревающий человек становится постоянным источником инфекции, заражая окружающих.

Врачу важно провести дифференциальную диагностику между кишечной инфекцией и соматическими заболеваниями со сходными симптомами: диареей, связанной с приемом лекарственных препаратов, острым аппендицитом, инфарктом миокарда, пневмонией, внематочной беременностью и т. д.

Диагностика и лечение кишечной инфекции

- Выделение из крови возбудителя и его антигенов (токсинов)

- Бактериологическое исследование: выделение и типирование возбудителя в посевах кала, других биологических секретов и экскретов организма больного

- Вирусологическое исследование: выделение вируса из кала в посевах на культуре клеток или при электронной микроскопии

- Микроскопическое исследование: обнаружение паразитов в мазках нативного кала после обработки специальными красителями

- Выявление сывороточных антител к антигенам возбудителя и роста их титра: серологическое обследование с использованием специальных диагностикумов в реакциях (РПГА, РИГА, ИФА и т. п.); прирост титра в 4 раза.

Основные принципы терапии кишечных инфекций:

- борьба с возбудителем (антибактериальная терапия);

- борьба с обезвоживанием (как правило, для устранения недостатка жидкости пациентам назначают солевые растворы);

- устранение диареи (энтеросорбенты);

- соблюдение щадящей диеты (исключение свежих овощей и фруктов, молочных продуктов, сладкого).

Во время болезни необходимо соблюдать диету, помогающую замедлить перистальтику кишечника. Рекомендуются продукты с высоким содержанием танина (черника, черемуха, крепкий чай); вещества вязкой консистенции (слизистые супы, протертые каши, кисели); сухари; индифферентные вещества — паровые блюда из нежирного мяса и рыбы. Важный этап в лечении кишечных инфекций — исключение из рациона жареных и жирных блюд, сырых овощей и фруктов.

Главное направление лечебной тактики — нейтрализация экзотоксинов в кишечнике (энтеросорбенты) и регидратация — компенсация патологических потерь жидкости и электролитов специально разработанными глюкозо-солевыми растворами. Объем вводимых растворов зависит от степени обезвоживания и массы тела больного, а скорость введения составляет 1–1,5 л/ч. Дезинтоксикационная и регидратационная терапия в 85–95 % случаев может осуществляться перорально.

Антибиотики может назначить только инфекционист с учетом проведенных лабораторных тестов и выявленного возбудителя инфекции. Однако при выраженной диарее для ускоренной санации обоснованным является назначение антибактериальных ЛС, которые не всасываются или плохо всасываются из кишечника и обладают широким спектром действия (например, энтерофурил или ко-тримоксазол). Эффективными средствами альтернативной этиотропной терапии, в качестве препаратов от острой кишечной инфекции, являются энтеросорбенты и пробиотики. Этиотропное действие пробиотиков связано с выраженной антагонистической активностью в отношении всех возбудителей острых кишечных инфекций (ОКИ) бактериальной этиологии и опосредованным иммуномодулирующим действием на местное звено иммунитета.

Обзор лекарств для лечения кишечных инфекций

Нифуроксазид (энтерофурил)

Безрецептурное противомикробное средство широкого спектра действия, производное 5‑нитрофурана. Антимикробная активность нифуроксазида вызвана наличием в его составе NO2‑группы, которая угнетает активность дегидрогеназы и нарушает синтез белков в патогенных бактериях.

Нифуроксазид не оказывает действия на сапрофитную флору, не нарушает равновесия нормальной кишечной флоры. При острой бактериальной диарее восстанавливает эубиоз кишечника. При инфицировании энтеротропными вирусами препятствует развитию бактериальной суперинфекции. Этот препарат для лечения кишечной инфекции можно назначать беременным и кормящим женщинам, детям начиная с одного месяца. Терапия нифуроксазидом не должна превышать 7 дней, при этом запрещено употреблять алкоголь.

Кипферон

Безрецептурный препарат в форме вагинальных и ректальных суппозиториев. Обладает иммуномодулирующим, противовирусным, антихламидийным действием. Кипферон — комплексная лекарственная форма, содержащая человеческий рекомбинантный интерферон-α2 и комплексный иммуноглобулиновый препарат (КИП). Разрешен к применению у детей на первом году жизни.

Ко-тримоксазол (сульфаметоксазол + триметоприм)

Механизм действия ко-тримоксазол а обусловлен двойным блокированием метаболизма микроорганизмов. Триметоприм обратимо ингибирует дигидрофолатредуктазу микроорганизмов, нарушает образование из дигидрофолиевой кислоты тетрагидрофолиевой, продукцию нуклеиновых кислот, пиримидиновых и пуриновых оснований; подавляет размножение и рост бактерий. Сульфаметоксазол, который по строению схож с парааминобензойной кислотой, захватывается бактерией и препятствует включению парааминобензойной кислоты в дигидрофолиевую кислоту. В связи с тем что ко-тримоксазол угнетает жизнедеятельность кишечной палочки, снижается образование в кишечнике никотиновой кислоты, рибофлавина, тиамина и прочих витаминов B-комплекса. Это лекарство, помогающее от кишечной инфекции, отпускается по рецепту, применяется с 2‑месячного возраста.

Бактисубтил — споры бактерий Bacillus cereus IP. Рецептурный препарат от кишечной инфекции бактисубтил сохраняет и корригирует физиологическое равновесие кишечной флоры. Споры бактерий, содержащиеся в препарате, устойчивы к действию желудочного сока. Прорастание бактерий в вегетативные формы происходит в кишечнике, затем они высвобождают энзимы, которые расщепляют углеводы, жиры, белки. В результате образуется кислая среда, предотвращающая процессы гниения. Препарат препятствует нарушению синтеза витаминов группы В и Р в кишечнике, его нельзя запивать горячим, а также сочетать с алкоголем. Детям его назначают с семилетнего возраста. Бактисубтил резистентен к действию различных антибиотиков и сульфаниламидных препаратов, поэтому может быть назначен одновременно с ними.

Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат (регидрон)

Регидратирующее средство для перорального приема восстанавливает водно-электролитное равновесие, нарушенное при обезвоживании организма; корректирует ацидоз. Содержимое одного пакетика растворяют в литре свежепрокипяченной охлажденной питьевой воды. Приготовленный раствор нужно хранить в холодильнике и использовать в течение 24 часов. В раствор нельзя добавлять никакие другие компоненты, чтобы не нарушить действие препарата. Отпускается без рецепта.

Смектит диоктаэдрический

Безрецептурное лекарственное средство природного происхождения, обладающее протективным действием в отношении слизистой оболочки кишечника и выраженными адсорбирующими свойствами. Являясь стабилизатором слизистого барьера, образует поливалентные связи с гликопротеинами слизи и увеличивает продолжительность ее жизни, образуя физический барьер, который защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от отрицательного действия ионов Н+, соляной кислоты, желчных солей, микроорганизмов, их токсинов и других раздражителей. Обладает селективными сорбционными свойствами, защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от отрицательного воздействия. В терапевтических дозах не влияет на моторику кишечника.

Профилактика кишечных инфекций, в том числе и острых

Для профилактики кишечных инфекций важно регулярно мыть руки и проводить влажную уборку в квартире. Лучше сразу же выкидывать продукты с истекшим сроком годности, не покупать их в местах с непонятными условиями хранения — как бы ни были привлекательны, скажем, грибочки у бабушки возле метро — а фрукты и овощи есть только тщательно вымытыми.

Избежать распространения болезни поможет ранняя диагностика и изоляция больного с кишечной инфекцией. В очаге инфекции нужно обработать поверхности дезинфицирующими растворами, прокипятить посуду. Выписку пациентов проводят только после отрицательного результата контрольного обследования кала. Всем, кто перенес кишечную инфекцию, в течение месяца необходимо регулярно проходить диспансерное наблюдение в поликлинике.

Простые меры профилактики кишечных инфекций:

- пить воду и молоко только в кипяченом виде

- мыть овощи и фрукты горячей водой с мылом

- соблюдать правила и сроки хранения пищевых продуктов

- мыть руки перед едой

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: