Микст инфекция при гепатите с

Хронический микст-гепатит С+В предсталяет собой серьезную проблему в связи с разнообразной, но более тяжелой по сравнению с моногепатитами С и В, клинической картиной и неоднозначностью в подходах к терапии [1-4, 7, 8, 10]. Так, относительно хронического гепатита С, при хронической микст-инфекции HCV+HBV, реже наблюдается минимальная степень активности (18 % против 33 %) и чаще - умеренная (44% против 27 %), что в целом характеризует течение хронического микст-гепатита С+В как более тяжелое. Распределение пациентов с гепатитом С+В по стадии заболеваний, или по выраженности фиброза, имеет тот же профиль, что и при гепатите С, c явным преобладанием случаев со слабовыраженным портальным фиброзом (70 %), тем не менее, при микст-гепатите чаще отмечается конечная стадия заболевания - цирроз печени [6, 9].

Цель исследования - на основе анализа клинических синдромов, биохимических тестов и результатов патоморфологического исследования биопсии печени пациентов с хроническим микст-гепатитом С+В выделить различные патоморфогенетические варианты инфекционно-вирусного процесса.

Материал и методы исследования

Исследовано 112 пациентов в возрасте от 16 до 69 лет с маркерами хронических гепатитов С и В, преобладали мужчины (74 пациента). Изучали эпидемиологический анамнез, клиническую картину, результаты клинико-биохимического, серологического, молекулярно-биологического и патоморфологического исследований. Анализировали анамнез, пути возможного заражения вирусами гепатита С и В: парентеральное употребление наркотических веществ, гемотрансфузии, хирургические вмешательства. Выявляли токсические факторы: алкоголь, лекарственную гиперпрогмазию, профессиональные вредности, учитывали наличие патологии желудочно-кишечного тракта и паразитарной инвазии.

Диагноз хронического микст-гепатита С+В верифицирован на основании данных эпидемиологического анамнеза, клинико-инструментальных данных, результатов биохимического, иммуносерологического анализа, ПЦР-диагностики и изучения биопсии печени, что позволило идентифицировать маркеры HCV- и HBV-инфекции, установить степень активности и стадию заболевания. Исследования выполнены с информированного согласия пациентов и в соответствии с этическими нормами Хельсинкской Декларации (2000).

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ эпидемиологического анамнеза выявил факторы риска заражения вирусами гепатитов С и В: переливание крови и ее компонентов, донорство, парентеральное введение лекарственных препаратов, наркоманию с парентеральным введением наркотических веществ, инвазивные методы исследования и лечения, профессиональный контакт с кровью. Перенесенный острый вирусный гепатит в анамнезе имел место у 34 % пациентов. Среди факторов дополнительного гепатотоксического воздействия - лекарственная гиперпрогмазия (33 %), злоупотребление алкоголем (18 %), сочетанное употребление этанола и наркотических веществ (4 %). У 41 % пациентов имелась патология желудочно-кишечного тракта, у 24 % - патология других органов и систем.

В соответствии с особенностями клинического течения заболевания и результатами комплексного клинико-патоморфологического исследования пациентов выделено три варианта хронического микст-гепатита С+В: типичный (с преобладанием типичных симптомов поражения печени) - 61 % случаев, холестатический - 25 % и вариант с выраженными внепеченочными проявлениями - 14 % пациентов.

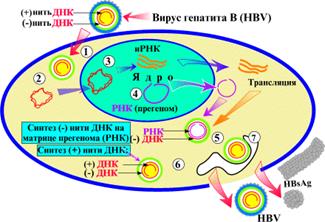

Спектр серологических маркеров вирусных гепатитов В и С при всех клинических вариантах не имел существенных различий, во всех наблюдениях регистрировались суммарные HCVAb, в большинстве случаев - антитела к NS-антигенам HCV и набор антигенов и антител HBV, при этом отличительной особенностью серологического спектра холестатического варианта было более редкое выявление HBsAg и более частое обнаружение HВeAg. По данным ПЦР-диагностики, в целом среди всех пациентов доминировала репликация HCV (68 % случаев) по сравнению с репликацией HBV - 52 % случаев.

При типичном варианте в образцах крови с помощью ПЦР в 77 % случаев обнаружена РНК HCV и в 57 % - ДНК HBV, одновременная репликация HCV и НBV - в 30 % случаев. Важно отметить, что при холестатическом варианте хронического микст-гепатита C+B достоверно (р

|

^ Микст-гепатиты (этиопатогенез, диагностика, клиника, лечение)

ГепатитА-микст-инфекция. В последние годы отмечается увеличение частоты микст-гепатитов ВГА+ВГВ, ВГА+ВГС, ВГА+ВГВ+ВГС. Микст-гепатит отличается от моноинфекции ВГА смешанным вариантом преджелтушного периода, большой частотой среднетяжелых форм, развитием холестатического синдрома, тенденцией к затяжному течению, длительным периодом реконвалесценции (35-40 дней), с сохраняющимся после выписки слабовыраженным цитолизом. В этой связи выявление микст-ВГА требует обязательного определения маркеров активности репликации ВГВ (HBeAg, анти-HBc IgM, ДНК HBV) и ВГС (РНК HCV) для решения вопроса о необходимости этиотропной противовирусной терапии. Сочетание ОВГА и острых парентеральных гепатитов (В, С, D) отмечается крайне редко, как и сочетание ВГА с ВГЕ, но характеризуются более манифестным и продолжительным течением.

ВГЕ-микст гепатиты. ВГЕ в сочетании с гемоконтактными гепатитами протекает несколько тяжелее и продолжительнее, чем при моноинфекции, особенно у беременных.

Диагностика микст-гепатитов проводится аналогично моногепатитам, последовательно с использованием таблиц серологической диагностики гепатитов указанных выше.

Лечение микст-гепатитов методологически осуществляется аналогично терапии моногепатитов, но с учетом особенностей каждого из выявленных ко- или супер- гепатитов в миксте.

Диспансеризация больных с микст-гепатитами осуществляется с учетом фактора значимости гепатита. Так, при ВГА+ВГВ, диспансеризация осуществляется с учетом ВГВ, но, ориентируясь на то, что поражения гепатобилиарной системы являются достаточно частой патологией после перенесенного ВГА, что следует учитывать при ведении больного перенесшего ВГА+ВГВ.

^ 5. ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ

5.1.Общеклинические методы исследования, характерные изменения при вирусных гепатитах

общий анализ крови;

лейкопения;

относительный лимфоцитоз;

нормальная или сниженная СОЭ;

общий анализ мочи;

наличие желчных пигментов;

общий анализ кала;

изменение цвета (осветление, гипохолия) кала;

биохимический анализ крови;

повышение уровня трансаминаз (АЛТ, АСТ);

повышение уровня билирубина (общего за счет преимущественно прямой фракции);

нарушения белкового обмена (гипо- и диспротеинемия);

повышение уровня щелочной фосфатазы (при наличии холестаза);

повышение тимоловой пробы.

^ 5.2. Серологические и вирусологические методы исследования

Обнаружение маркеров инфицирования вирусами гепатитов возможно только при использовании сертифицированных стандартизованных диагностических наборов, разрешенных к использованию на территории Республики Узбекистан в установленном порядке. Исследования проводятся методом иммуноферментного анализа, хроматографическим методом, ПЦР (полимеразной цепной реакцией).

Больные с острым вирусным гепатитом первично обследуются на следующие серологические маркеры:

HBsAg;

анти - HAV IgM;

анти-HCV.

Беременных женщин при остром процессе также необходимо обследовать на маркеры ВГЕ.

Больных с хроническим гепатитом необходимо обследовать первично на:

HBsAg,

анти-HCV.

При наличии положительных показателей необходимо дополнительно обследовать больного на наличие серологических и вирусологических маркеров вирусных гепатитов для установления окончательного этиологического диагноза: ХВГВ – антиHBs, HBeAg, анти-HBe, ДНК-HBV анти-HBc; ХВГС – РНК HCV, HCVcogAg.

Все дети прививаемого возраста госпитализированные в стационары с подозрением на ВГ должны быть обследованы на анти-HBc IgM. В эпид. анамнезе в историях болезни необходимо указывать прививочный статус в отношении ВГВ, а также копию ф. 63.

^ 5.3. Инструментальные методы исследования

УЗИ печени и желчного пузыря

МРТ – по показаниям

Серологические маркеры при остром гепатите

В и D (ВГВ-ВГD-микст-инфекция)

| Серологические маркеры | Период болезни | Период выздоровления | Серологический статус после выздоровления | ||||

| Начало инкубац. периода | Конец инкубац периода | Острая фаза заболевания | |||||

| активная репликация HBV и НDV | конец фазы репликации HBV и HDV |

||||||

| Д л и т е л ь н о с т ь | |||||||

| 4-12нед. | 1-2 нед. | 2 нед. - 3 мес. | 3-6 мес. | годы | |||

| HВV-ДНК | - | + | + | - | - | - | |

| HBsAg | - | + | + | + | +/- | - | |

| HBeAg | - | + | + | - | - | - | |

| anti-HBc IgM | - | - | + | + | +/- | - | |

| anti-HBc суммарные | - | - | + | + | + | + | |

| anti-HBe | - | - | - | + | + | +/- | |

| anti-HBs | - | - | - | - | -/+ | + | |

| HDV-РНК | - | -/+ | +/- | - | - | - | |

| anti-HD IgM | - | - | + | +/- | - | - | |

| anti-HDV суммарные | - | - | + | + | + | - | |

Серологические маркеры при остром гепатите В

| Серологич. Маркеры | Период болезни | Период выздоровления | Серологич. статус после выздоровления | ||||

| Начало инкубац. периода | Конец инкубац периода | Острая фаза заболевания | |||||

| активная репликация | конец фазы репликации ВГВ |

||||||

| д л и т е л ь н о с т ь | |||||||

| 4-12нед. | 1-2 нед. | 2 нед. - 3 мес.. | 3-6 мес | годы | |||

| HBV-ДНК | - | + | + | - | - | - | |

| HBsAg | + | + | + | + | +\- | - | |

| HBeAg | - | + | + | - | - | - | |

| anti-НBc IgM | - | - | + | + | +\- | - | |

| anti-HBc | - | - | + | + | + | + | |

| anti-HBs | - | - |

|||||