Упм при кишечных инфекциях

Род Klebsiellae (семейство энтеробактерий); имеется 3 вида: K. rhinoseleromatis, K. ozaenae. Это - неподвижные, имеющие капсулу, грамнотрицательные, лишенные спор палочки, неровно-овальной формы, длина и толщина которых колеблется от 0,6 до 6 мкм и 0,3-1,5 мкм соответственно. Располагаются единично, парами или цепочками. В клетке микроба - 3 антигена (2 соматических и 1 капсульный), по биологическим характеристикам выделяют много серотипов, сероваров, фаготипов (около 82). Способны выделять экзотоксин и эндотоксин. Наличие капсулы обеспечивает высокую устойчивость к факторам окружающей среды (антибиотикам, дезинфектантам, низким и высоким температурам, ультрафиолетовому облучению). Очень широко распространены в почве, воде, цветах, зернах, семенах, овощах, выделены из морской и питьевой воды, молочных продуктов.

Род Ргоteus (семейство энтеробактерий). Различают следующие виды: Ргоteus vulgaris, Рг. mirabilis, Рг. morganii, Рг. rettgeti, Рг. inconstans. Грамотрицаительные полиморфные палочки (1-Змкм), факультативные аэробы, спор и капсул не образуют, могут существовать в подвижной (Н-форме) и неподвижной (О-форме). В Н-форме имеют жгутики. Отличаются высокой биохимической активностью, продуцируют ряд ферментов (гемолизин, фибринолизин, гиалуронидазу и др.). Некоторые О-формы обладают цитопатогенным действием, многие могут паразитировать внутриклеточно. Очень устойчивы во внешней среде. Чувствительны к высоким температурам (при 100°С погибают мгновенно, при 60°С - через 30 минут).

Род Citrobacter (семейство энтеробактерий) включает 2 вида: citr. freundii; и citr. intermedius. Это мелкие, подвижные палочки капсул не образуют, хорошо растут на обычных питательных средах. Обладают О-, К- и Н-антигенами. Известно 16 серологических типов, 32-0-группы. Обнаруживаются в испражнениях и моче людей, в воде открытых водоемов и других объектах внешней среды.

Род Еnterobacter (семейство энтеробактерий), выделяют 2 вида: Е. cloacae и Е. aerogenes. Подвижные, грамотрицательные палочки; некоторые штаммы имеют капсулу. Хорошо растут на обычных питательных средах.

Род Pseudomonas (сем. Pseudomonadacoe). Вид- Ps. aeroginosa (bасt. руосyaneum.). Грамотрицательная подвижная палочка. Известно более 10 серотипов, среди них много резистентных штаммов к антибактериальным средствам. Известно значительное распространение носительства синегнойной палочки среди детей и персонала, находящихся в стационарах.

Род Streptococeus (сем. Lactobacillacae). Вид – Str.Laccalis (Enterococe). Это стрептококки из серологической группы Д, фекальные стрептококки (энтерококки). Грамположительные, размерами 0,2-1 мкм, располагаются попарно или одиночно; устойчивы во внешней среде, обладают энтеротоксигенными свойствами.

Род Staphylococcus (сем. Микрококков). Виды: St. aureus, st. epidermalis. Грамположительные неподвижные кокки, спор не образуют. Выделяют целый ряд токсинов (летальный, дермонекротоксин; энтеротоксин - действует на периферические нервные рецепторы, гладкую мускулатуру кишечника); ряд ферментов (коагулаза, гиалуронидаза, фибринолизин и др.). В течение инфекционного процесса стафилококки могут менять свои ферментативные, инвазивные и токсигенные свойства.

Механизм заражения фекально-оральный; пути передачи инфекции - контактно-бытовой, пищевой, реже - водный; не исключается эндогенный путь инфицирования. Особую эпидемиологическую значимость имеет высокая устойчивость УПМ к действию различных факторов внешней среды и к широко используемым дезинфектантам. УПМ нередко вызывают внутрибольничное инфицирование детей. Болеют преимущественно дети раннего возраста. Источники инфекции - больные и здоровые носители, в отдельных случаях (клебсиеллез) возможно заражение от животных.

Клинические проявления.

Клебсиеллез.

Инкубационный период короткий (от нескольких часов до 1-2 суток). В типичных случаях протекает в виде гастроэнтероколита, гастроэнтерита и энтероколита. Начало заболевания острое, отмечается повышение температуры до фебрильных цифр, тошнота, рвота, выраженный метеоризм и частый жидкий стул водянистой или кашицеобразной консистенции с примесью слизи, а нередко и крови. Заболевание протекает преимущественно в среднетяжелой или легкой формах, длительность диареи 2-7 суток. Продолжительность инфекции составляет в среднем 8 дней и нередко соответствует длительности температурной реакции.

Для детей первых месяцев жизни характерен энтероколит, в ряде случаев с гемоколитом; довольно часто может наблюдаться у детей первых трех месяцев жизни выраженная тяжесть заболевания по типу гастроэнтероколита с развитием синдрома токсикоза с эксикозом и длительной температурной реакцией.

Протеоз.

У трети больных отмечено постепенное развитие симптомов. Характерен субфебрилитет, гипертермия наблюдается редко. Длительность составляет в среднем 5-6 дней. Симптомы токсикоза с эксикозом развиваются постепенно, отличаются монотонностью. Рвота нечастая и необильная. Тяжесть состояния определяется симптомами интоксикации и выраженными метаболическими сдвигами. Почти с одинаковой частотой встречаются такие формы заболевания, как гастроэнтероколит и гастроэнтерит с некоторым преобладанием последнею. Диарейный синдром характеризуется появлением учащенного обильного, иногда пенистого стула ярко-желтого или зеленого с примесью слизи и характерным гнилостным запахом, могут встречаться прожилки крови. Довольно часто наблюдается метеоризм. Средняя длительность инфекции до 10 дней. У детей раннего возраста нормализация стула может затягиваться до 2-3 недель. У половины больных заболевания протекают в среднетяжелой и тяжелой форме.

Энтеробактериоз.

Среди больных половина приходится на детей первого полугодия жизни. Наряду с острым у трети больных встречается постепенное начало заболевания, температура чаще не превышает 38°, в среднем держится в течение недели. Симптомы токсикоза с эксикозом встречаются нечасто со средней продолжительностью 2-5 дней. Рвота у большинства детей не часта. Характерно поражение различных отделов пищеварительного тракта, преобладают гастроэнтероколит и энтероколит. Синдром гемоколита встречается нечасто. Продолжительность инфекции 7-10 дней.

Псевдомоноз.

Наиболее часто встречается у детей до 1 года, причем более чем в половине случаев - у новорожденных. Возникновение синегнойных поражений у детей характерно на фоне тяжелых предшествующих заболеваний. Нередки случаи стремительного течения заболевания, приводящие через 3-5 дней к летальному исходу.

Заболевание сопровождается тяжелым токсикозом, чаще протекаюшим по типу нейротоксикоза. Поражение кишечника протекает по типу энтерита или энтероколита и характеризовалось учащением стула, который - жидкий, зловонный, содержит большое количество слизи и зелени, обычно сохраняет каловый характер. Большой процент составляют больные с проявлениями гемоколита.

Сайт предоставляет справочную информацию исключительно для ознакомления. Диагностику и лечение заболеваний нужно проходить под наблюдением специалиста. У всех препаратов имеются противопоказания. Консультация специалиста обязательна!

Анализ на кишечные инфекции

Диагноз кишечной инфекции ставится врачом на основании характерных клинических проявлений, а также внешнего вида, частоты и запаха стула. В принципе, такого диагноза достаточно для врача, чтобы начать необходимую терапию.

Однако без специальных исследований невозможно уточнить вид кишечной инфекции. Поэтому для выявления возбудителя и, соответственно, определения точного вида кишечной инфекции проводятся лабораторные исследования. В принципе, с точки зрения терапии выявление возбудителя не нужно, поскольку все кишечные инфекции лечатся одинаково. Но выявление возбудителя проводится для оценки эпидемиологической ситуации, чтобы организовать необходимые мероприятия, направленные на предотвращение новых случаев заражения, если речь идет об опасной инфекции.

Таким образом, очевидно, что при кишечной инфекции анализы делают не для выработки оптимального подхода к лечению, а для выявления возбудителя и оценки того, насколько опасен данный конкретный случай заболевания для всех остальных людей, проживающих в данной местности.

Итак, в настоящее время при выявлении у человека кишечной инфекции производят следующие лабораторные анализы:

- Экспресс-тест наротавирусную кишечную инфекцию. Для проведения исследования тест-полоски опускают в каловые массы больного, и через 10 минут оценивают результат. Если результат положительный, то инфекция является ротавирусной. Если же результат отрицательный, значит инфекция не ротавирусная и необходимо проводить дополнительные анализы для выявления возбудителя.

- Бактериологическое исследование – производится посев кала и рвотных масс на питательные среды, на которых через 2 – 3 дня вырастают колонии микробов. Данные колонии идентифицируются, после чего среди них выявляются те, которые могли быть возбудителем инфекции.

- Серологические исследования – у заболевшего человека забирается кровь из вены и проводится определение наличия антител к различным микробам, которые могли быть причиной кишечной инфекции. Если в крови обнаруживаются антитела к какому-либо микробу, то именно он и является возбудителем данного конкретного случая кишечной инфекции. В настоящее время определять наличие антител в крови можно методами ИФА (иммуноферментный анализ), РА (реакцию агглютинации), РПГА (реакция прямой гемагглютинации), РНГА (реакция непрямой гемагглютинации).

- ПЦР – для анализа берется небольшое количество кала, рвотных масс или промывных вод из желудка, после чего в этих биологических жидкостях определяется наличие возбудителя инфекции. Результат ПЦР позволяет в течение одного дня точно выявить микроорганизм-возбудитель кишечной инфекции.

Помимо лабораторных анализов, при кишечной инфекции иногда производят инструментальное исследование кишечника (ректороманоскопия, колоноскопия, ирригоскопия), чтобы установить степень поражения тканей и, с учетом этого, определить оптимальную тактику реабилитационной терапии, которую начинают сразу после выздоровления. Реабилитационная терапия и, соответственно, инструментальное исследование кишечника необходимы не всем заболевшим кишечной инфекцией, а только тем людям, у которых имеются признаки тяжелого поражения толстой кишки.

Кишечная инфекция – лечение

Так, обильное питье восполняет потерю жидкости, которая происходит вместе с поносом и рвотным массами, а диета обеспечивает минимизацию нагрузки на кишечник, вследствие чего клетки его слизистой оболочки могут восстанавливаться максимально быстро. При таких условиях собственная иммунная система успешно справляется с инфекцией за 3 – 8 дней.

Восполнение потерь жидкости и солей (обильное питье) называется регидратационной терапией. Чтобы в организм поступала не только вода, но и потерянные с поносом и рвотой соли, нужно пить специальные регидратационные растворы, продающиеся в аптеках. В настоящее время наиболее эффективными регидратационными растворами являются следующие:

- Гастролит;

- Гидровит;

- Глюкосолан;

- Маратоник;

- Орасан;

- Регидрарь;

- Регидрон;

- Реосолан;

- Хумана Электролит;

- Цитраглюкосолан.

Количество регидратационного раствора, которое нужно выпивать при кишечной инфекции, определяется просто, исходя из соотношения 300 – 500 мл раствора на каждый эпизод жидкого стула или рвоты.

Регидратационные растворы нужно пить медленно, мелкими частыми глотками, чтобы не спровоцировать рвоту. При этом весь объем раствора в 300 – 500 мл не нужно выпивать за один раз – оптимально пить по 100 – 150 мл через каждые 5 – 15 минут. Желательно подогреть регидратационный раствор до температуры 36-37 o С, поскольку в этом случае жидкость и соли наиболее быстро всасываются из желудка в кровь и восполняют потери.

В течение всего периода, пока имеется жидкий стул или рвота, нужно внимательно отслеживать состояние взрослого или ребенка на предмет появления признаков обезвоживания. Признаками обезвоживания являются следующие симптомы:

- Отсутствие мочи в течение 6 часов;

- Плач у ребенка без слез;

- Сухость кожи и слизистых оболочек;

- Сухость языка;

- Запавшие глаза;

- Запавший родничок (у грудничков);

- Сероватый оттенок кожи.

Госпитализация в стационар при кишечной инфекции должна также обязательно производиться при появлении у человека следующих признаков (помимо признаков обезвоживания):

- Примесь крови в кале;

- Прекратился понос, но усилилась рвота, или после снижения температуры она снова повысилась, или появились боли в животе;

- Невозможность пить регидратационные растворы из-за упорной рвоты;

- Сильная слабость и жажда;

- Возраст заболевшего – младше одного года или старше 65 лет.

Помимо регидратационной терапии, при кишечной инфекции в обязательном порядке нужно соблюдать диету №4. Вплоть до прекращения поноса и рвоты можно кушать только слизистые супы (супы на крупах), некрепкие бульоны, отварное протертое нежирное мясо, отварную нежирную рыбу, омлет, разваренные каши, черствый белый хлеб, сухари, несдобное печенье, печеные яблоки без кожицы. Полностью исключают из рациона молоко и молочные продукты, копчености, консервы, пряные, острые, жирные и жареные блюда, лук, чеснок, редис, алкоголь и газированные напитки. После прекращения поноса следует еще в течение 3 – 4 недель питаться диетическими продуктами, избегая употребления газированных напитков, алкоголя, молока, жирного, жареного и копченого. Полное восстановление переваривающей способности кишечника после перенесенной инфекции наступает только через 3 месяца.

Прием антибиотиков, сорбентов, пробиотиков, жаропонижающих препаратов и других лекарств вовсе не обязателен для лечения любой кишечной инфекции, а в некоторых ситуациях даже вреден. Так, антибиотики при кишечной инфекции нужно принимать только в трех следующих случаях:

- Тяжелое течение холеры;

- Примесь крови в каловых массах;

- Длительный понос на фоне лямблиоза.

Обезболивающие препараты при кишечной инфекции принимать нельзя, поскольку усиление спазмов и болей является сигналом развития осложнений, при которых необходимо срочно госпитализироваться в стационар. А если человек примет обезболивающие препараты, то он попросту не почувствует усиления спазмов и пропустит момент начала развития осложнений. Осложнения же кишечной инфекции могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до смертельного исхода.

Сорбенты и пробиотики при любой кишечной инфекции можно принимать по желанию. Высокая эффективность данных средств не доказана, однако ряд врачей и ученых полагают, что эти препараты полезны для лечения кишечных инфекций. А поскольку пробиотики и сорбенты не приносят вреда, то их можно применять по желанию. Иными словами, если человек хочет или считает нужным принимать сорбенты и пробиотики для лечения кишечной инфекции, то он может это делать.

Жаропонижающие препараты – это единственные средства, которые рекомендуется принимать при кишечной инфекции, если температура тела выше 37,5 o С. Высокая температура ускоряет потерю жидкости организмом, ведь кожный покров охлаждается испарением влаги. Соответственно, для уменьшения потери жидкости нужно снизить температуру тела, для чего и следует принимать жаропонижающие средства. Оптимальны для снижения температуры тела препараты с парацетамолом, ибупрофеном и нимесулидом.

Какие-либо другие лекарственные препараты при кишечных инфекциях не применяются.

Таким образом, резюмируя, можно сказать, что лечение кишечной инфекции заключается в обязательной регидратационной терапии (восполнении потери жидкости) и соблюдении диеты. Помимо диеты и обильного питья солевых растворов, для лечения кишечной инфекции дополнительно (по желанию самого больного) могут применяться следующие лекарственные препараты:

- Сорбенты (Полисорб, Полифепан, Смекта и др.);

- Пробиотики (Энтерол, Бактисубтил);

- Кишечные антисептики (Энтерофурил, Интетрикс и др.);

- Ферменты (Панкреатин, Мезим, Креон, Панзинорм и др.);

- Жаропонижающие средства с парацетамолом, ибупрофеном или нимесулидом;

- Антибиотики только по показаниям (см. выше).

Антибиотик при кишечной инфекции применяется только в следующих случаях:

- Тяжелое течение холеры;

- Примесь крови в каловых массах;

- Длительный понос на фоне лямблиоза.

При наличии показаний при кишечной инфекции применяют антибиотики группы пенициллинов (Амоксициллин, Ампициллин и др.), тетрациклинов (Тетрациклин, Доксициклин), цефалоспоринов (Цефалексин, Цефтриаксон и др.) или фторхинолонов (Ципрофлоксацин, Ломефлоксацин, Офлоксацин и др.).

В остром периоде кишечной инфекции, а также в течение 3–4 недель после выздоровления следует придерживаться диеты №4. На все это время (период кишечной инфекции + 3–4 недели после выздоровления) из рациона следует исключит следующие продукты:

- Алкоголь и газированные напитки;

- Жареное, жирное, острое, соленое и пряное;

- Консервы;

- Копчености;

- Молоко и молочные продукты;

- Жирные сорта рыбы и мяса;

- Свежие овощи и фрукты;

- Майонез, кетчуп и другие соусы промышленного изготовления.

Кишечная инфекция у детей – лечение

Лечение кишечной инфекции у детей проводится точно так же, как и у взрослых. Однако при кишечной инфекции у ребенка нужно внимательно следить за признаками обезвоживания, поскольку у малышей данное состояние может наступать очень быстро. Кроме того, в течение 2 – 3 месяцев после выздоровления ребенку не следует давать молоко, молочные продукты и жирные сорта мяса или рыбы, так как они не будут усваиваться, а могут спровоцировать повторные эпизоды поноса, но связанного уже с плохим перевариванием пищи.

Кишечные инфекции у детей: причины заражения, симптомы (температура, понос, обезвоживание), лечение (советы доктора Комаровского) - видео

Профилактика

Кишечная инфекция у ребенка и взрослого, симптомы, пути передачи, профилактика, прививки: дизентерия, брюшной тиф и паратифы А и В, вирусный гепатит А, сальмонеллез, полиомиелит, холера - видео

Кишечная инфекция: сальмонелла и сальмонеллез - источники инфекции, как не заразиться, симптомы и лечение - видео

Роза Исмаиловна Ягудина, д. фарм. н., проф., зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики и зав. лабораторией фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Евгения Евгеньевна Аринина, к. м. н., ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

С наступившим летом тема нашей статьи приобрела особую актуальность. Кишечные инфекции — это целая группа инфекционных заболеваний, поражающих в основном желудочно-кишечный тракт. Острые кишечные инфекции по своей распространенности уступают только острым респираторным заболеваниям. Пик заболеваемости обычно приходится на лето, но и в холодное время года часто встречаются кишечные инфекции, вызываемые преимущественно вирусами. Однако наиболее частая причина возникновения этих заболеваний — попадание возбудителей инфекции с загрязненными продуктами и водой в желудочно-кишечный тракт.

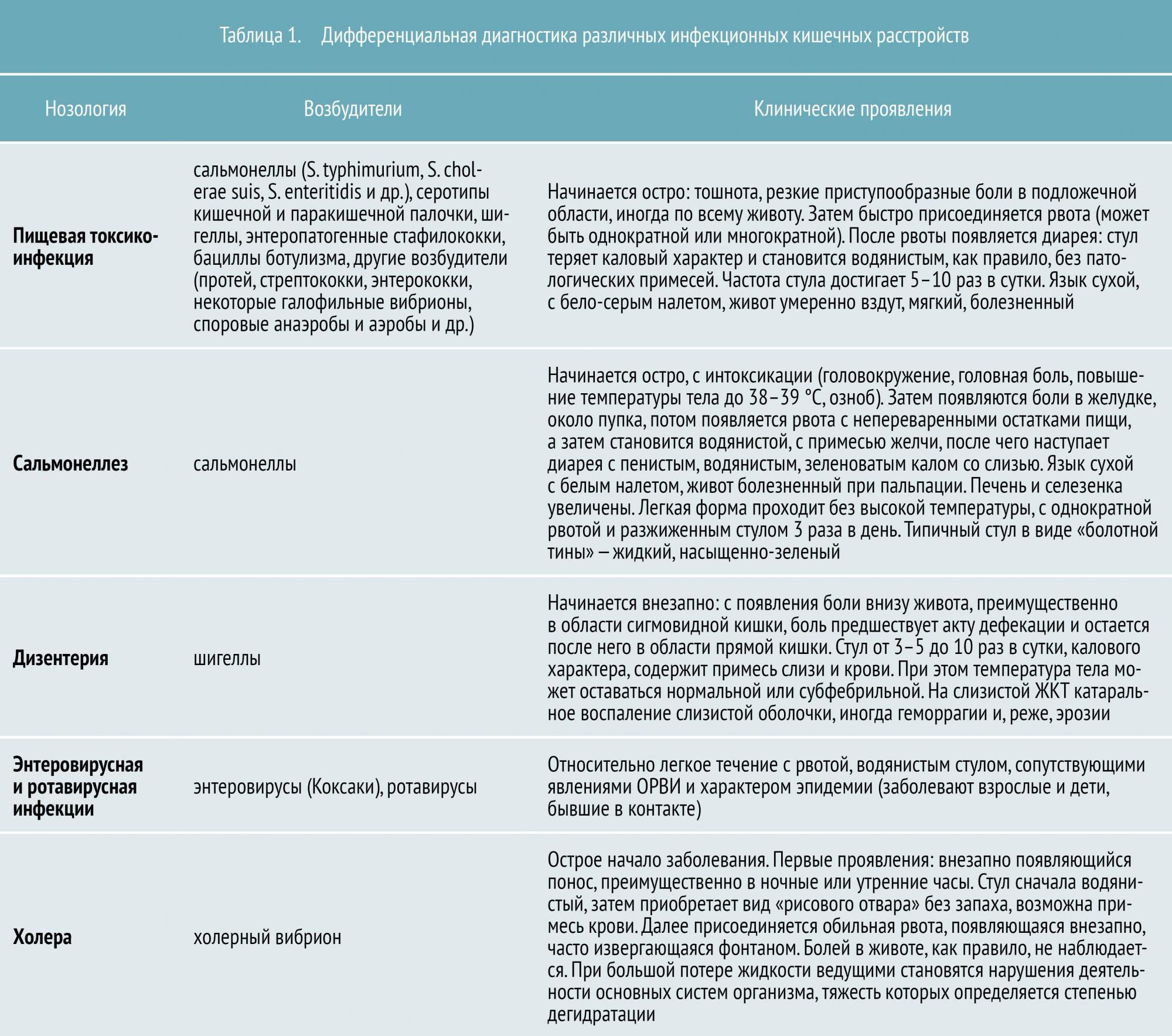

Всего в настоящее время известно около 30 инфекционных кишечных заболеваний. К наиболее распространенным относятся:

- пищевая токсикоинфекция (в основном стафилококковой этиологии)

- сальмонеллез

- дизентерия

- энтеровирусная и ротавирусная инфекция

- холера

Осложнения кишечных инфекций:

- бактериальные инфекции органов дыхания и среднего уха

- дисбактериоз кишечника

- кишечное кровотечение

- перфорация стенки кишки

- инвагинация кишечника

- бактериально-токсический шок

Возбудители кишечной инфекции

Помимо инфекционных агентов из естественной среды источником заражения может стать уже заболевший человек. Выделяя большое количество патогенных микроорганизмов (микробы выделяются с испражнениями, рвотными массами, иногда с мочой), больной заражает предметы, находящиеся вокруг, и, если не соблюдать меры предосторожности, может возникнуть цепная реакция в распространении инфекции.

Практически все возбудители кишечных инфекций чрезвычайно живучи. Они способы подолгу существовать в почве, воде и на различных предметах (ложках, тарелках, дверных ручках и мебели). Инфекционные микроорганизмы во внешней среде не только не погибают, но и сохраняют способность к размножению, а размножаются они наиболее активно в теплых и влажных условиях. Однако самая благоприятная среда для развития бактерий — это кисломолочные и мясные продукты.

Установлена связь отдельных форм острых кишечных инфекций с видами пищи. Так, дизентерия чаще возникает при употреблении молока и молочных продуктов, а кишечные инфекции, вызванные стафилококком, — при употреблении молочных продуктов и кондитерских изделий с кремом. Иерсиниозы обычно развиваются при употреблении сырых овощей, салатов и другой растительной пищи.

Возбудителями кишечных инфекций могут быть как бактерии (сальмонеллы, шигеллы, иерсинии, энтеропатогенные кишечные палочки, стафилококки), так и их токсины (пищевые токсикоинфекции). Вирусы (ротавирусы, энтеровирусы, астровирусы, парвовирусы) пока на втором месте по частоте встречаемости, однако в последнее время вирусные инфекции получают всё более широкое распространение. И на последнем месте — простейшие (лямблии, амебы, бластоцисты).

После попадания патогенов в организм человека, как правило, проходит бессимптомный инкубационный период, который продолжается от 6 до 48 часов — от попадания микроорганизмов в ротовую полость до момента поступления их в кишечник, где происходит их бурное размножение. После того как патогенные микроорганизмы размножились, начинается стадия клинических проявлений.

Наступает острый период — от 1 до 14 дней, в это время клинические проявления со стороны ЖКТ выражены максимально. Как правило, период заканчивается, когда нормализуется температура и прекращается ведущий симптом (понос или рвота).

Период реконвалесценции — не менее 2 недель, а в некоторых случаях при отсутствии лечения до нескольких лет. В этот период функция желудочно-кишечного тракта, как правило, восстанавливается не полностью — может быть неустойчивый стул.

В основном все кишечные инфекции протекают с достаточно похожими симптомами. Они всегда начинаются внезапно. В самом начале заболевания появляется резкая слабость, вялость, снижение аппетита, головная боль, повышение температуры — неспецифические симптомы, которые могут напоминать симптомы респираторных вирусных инфекций. Однако вскоре возникают тошнота, рвота, схваткообразные боли в животе, понос с примесью слизи, гноя или крови (например, при дизентерии), также могут беспокоить жажда и озноб. Среди клинических проявлений со стороны желудочно-кишечного тракта, как правило, сильнее всего выражены симптомы, связанные с пораженным органом:

- тошнота, рвота и боли в эпигастральной области (при гастрите);

- понос (при энтерите);

- рвота и понос (при гастроэнтерите);

- кровь в стуле и его нарушения (при колите);

- поражения всего кишечника (при энтероколите).

Одно из самых неблагоприятных последствий кишечной инфекции — это дегидратация организма из‑за рвоты и/или поноса и, как следствие, нарушение водно-электролитного обмена. Результатом резкой дегидратации может стать даже шок.

Однако иногда кишечные инфекции могут не иметь видимых симптомов, но сопровождаются выделением возбудителей. В плане распространения инфекции такое носительство наиболее опасно: ничего не подозревающий человек становится постоянным источником инфекции, заражая окружающих.

Врачу важно провести дифференциальную диагностику между кишечной инфекцией и соматическими заболеваниями со сходными симптомами: диареей, связанной с приемом лекарственных препаратов, острым аппендицитом, инфарктом миокарда, пневмонией, внематочной беременностью и т. д.

Диагностика и лечение кишечной инфекции

- Выделение из крови возбудителя и его антигенов (токсинов)

- Бактериологическое исследование: выделение и типирование возбудителя в посевах кала, других биологических секретов и экскретов организма больного

- Вирусологическое исследование: выделение вируса из кала в посевах на культуре клеток или при электронной микроскопии

- Микроскопическое исследование: обнаружение паразитов в мазках нативного кала после обработки специальными красителями

- Выявление сывороточных антител к антигенам возбудителя и роста их титра: серологическое обследование с использованием специальных диагностикумов в реакциях (РПГА, РИГА, ИФА и т. п.); прирост титра в 4 раза.

Основные принципы терапии кишечных инфекций:

- борьба с возбудителем (антибактериальная терапия);

- борьба с обезвоживанием (как правило, для устранения недостатка жидкости пациентам назначают солевые растворы);

- устранение диареи (энтеросорбенты);

- соблюдение щадящей диеты (исключение свежих овощей и фруктов, молочных продуктов, сладкого).

Во время болезни необходимо соблюдать диету, помогающую замедлить перистальтику кишечника. Рекомендуются продукты с высоким содержанием танина (черника, черемуха, крепкий чай); вещества вязкой консистенции (слизистые супы, протертые каши, кисели); сухари; индифферентные вещества — паровые блюда из нежирного мяса и рыбы. Важный этап в лечении кишечных инфекций — исключение из рациона жареных и жирных блюд, сырых овощей и фруктов.

Главное направление лечебной тактики — нейтрализация экзотоксинов в кишечнике (энтеросорбенты) и регидратация — компенсация патологических потерь жидкости и электролитов специально разработанными глюкозо-солевыми растворами. Объем вводимых растворов зависит от степени обезвоживания и массы тела больного, а скорость введения составляет 1–1,5 л/ч. Дезинтоксикационная и регидратационная терапия в 85–95 % случаев может осуществляться перорально.

Антибиотики может назначить только инфекционист с учетом проведенных лабораторных тестов и выявленного возбудителя инфекции. Однако при выраженной диарее для ускоренной санации обоснованным является назначение антибактериальных ЛС, которые не всасываются или плохо всасываются из кишечника и обладают широким спектром действия (например, энтерофурил или ко-тримоксазол). Эффективными средствами альтернативной этиотропной терапии, в качестве препаратов от острой кишечной инфекции, являются энтеросорбенты и пробиотики. Этиотропное действие пробиотиков связано с выраженной антагонистической активностью в отношении всех возбудителей острых кишечных инфекций (ОКИ) бактериальной этиологии и опосредованным иммуномодулирующим действием на местное звено иммунитета.

Обзор лекарств для лечения кишечных инфекций

Нифуроксазид (энтерофурил)

Безрецептурное противомикробное средство широкого спектра действия, производное 5‑нитрофурана. Антимикробная активность нифуроксазида вызвана наличием в его составе NO2‑группы, которая угнетает активность дегидрогеназы и нарушает синтез белков в патогенных бактериях.

Нифуроксазид не оказывает действия на сапрофитную флору, не нарушает равновесия нормальной кишечной флоры. При острой бактериальной диарее восстанавливает эубиоз кишечника. При инфицировании энтеротропными вирусами препятствует развитию бактериальной суперинфекции. Этот препарат для лечения кишечной инфекции можно назначать беременным и кормящим женщинам, детям начиная с одного месяца. Терапия нифуроксазидом не должна превышать 7 дней, при этом запрещено употреблять алкоголь.

Кипферон

Безрецептурный препарат в форме вагинальных и ректальных суппозиториев. Обладает иммуномодулирующим, противовирусным, антихламидийным действием. Кипферон — комплексная лекарственная форма, содержащая человеческий рекомбинантный интерферон-α2 и комплексный иммуноглобулиновый препарат (КИП). Разрешен к применению у детей на первом году жизни.

Ко-тримоксазол (сульфаметоксазол + триметоприм)

Механизм действия ко-тримоксазол а обусловлен двойным блокированием метаболизма микроорганизмов. Триметоприм обратимо ингибирует дигидрофолатредуктазу микроорганизмов, нарушает образование из дигидрофолиевой кислоты тетрагидрофолиевой, продукцию нуклеиновых кислот, пиримидиновых и пуриновых оснований; подавляет размножение и рост бактерий. Сульфаметоксазол, который по строению схож с парааминобензойной кислотой, захватывается бактерией и препятствует включению парааминобензойной кислоты в дигидрофолиевую кислоту. В связи с тем что ко-тримоксазол угнетает жизнедеятельность кишечной палочки, снижается образование в кишечнике никотиновой кислоты, рибофлавина, тиамина и прочих витаминов B-комплекса. Это лекарство, помогающее от кишечной инфекции, отпускается по рецепту, применяется с 2‑месячного возраста.

Бактисубтил — споры бактерий Bacillus cereus IP. Рецептурный препарат от кишечной инфекции бактисубтил сохраняет и корригирует физиологическое равновесие кишечной флоры. Споры бактерий, содержащиеся в препарате, устойчивы к действию желудочного сока. Прорастание бактерий в вегетативные формы происходит в кишечнике, затем они высвобождают энзимы, которые расщепляют углеводы, жиры, белки. В результате образуется кислая среда, предотвращающая процессы гниения. Препарат препятствует нарушению синтеза витаминов группы В и Р в кишечнике, его нельзя запивать горячим, а также сочетать с алкоголем. Детям его назначают с семилетнего возраста. Бактисубтил резистентен к действию различных антибиотиков и сульфаниламидных препаратов, поэтому может быть назначен одновременно с ними.

Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат (регидрон)

Регидратирующее средство для перорального приема восстанавливает водно-электролитное равновесие, нарушенное при обезвоживании организма; корректирует ацидоз. Содержимое одного пакетика растворяют в литре свежепрокипяченной охлажденной питьевой воды. Приготовленный раствор нужно хранить в холодильнике и использовать в течение 24 часов. В раствор нельзя добавлять никакие другие компоненты, чтобы не нарушить действие препарата. Отпускается без рецепта.

Смектит диоктаэдрический

Безрецептурное лекарственное средство природного происхождения, обладающее протективным действием в отношении слизистой оболочки кишечника и выраженными адсорбирующими свойствами. Являясь стабилизатором слизистого барьера, образует поливалентные связи с гликопротеинами слизи и увеличивает продолжительность ее жизни, образуя физический барьер, который защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от отрицательного действия ионов Н+, соляной кислоты, желчных солей, микроорганизмов, их токсинов и других раздражителей. Обладает селективными сорбционными свойствами, защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от отрицательного воздействия. В терапевтических дозах не влияет на моторику кишечника.

Профилактика кишечных инфекций, в том числе и острых

Для профилактики кишечных инфекций важно регулярно мыть руки и проводить влажную уборку в квартире. Лучше сразу же выкидывать продукты с истекшим сроком годности, не покупать их в местах с непонятными условиями хранения — как бы ни были привлекательны, скажем, грибочки у бабушки возле метро — а фрукты и овощи есть только тщательно вымытыми.

Избежать распространения болезни поможет ранняя диагностика и изоляция больного с кишечной инфекцией. В очаге инфекции нужно обработать поверхности дезинфицирующими растворами, прокипятить посуду. Выписку пациентов проводят только после отрицательного результата контрольного обследования кала. Всем, кто перенес кишечную инфекцию, в течение месяца необходимо регулярно проходить диспансерное наблюдение в поликлинике.

Простые меры профилактики кишечных инфекций:

- пить воду и молоко только в кипяченом виде

- мыть овощи и фрукты горячей водой с мылом

- соблюдать правила и сроки хранения пищевых продуктов

- мыть руки перед едой

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: