По классификации Л. В. Громашевского инфекционные болезни делятся на четыре группы.

I. Кишечные инфекции.Основным источником инфекции являются больной человек или бактерионоситель, выделяющие с испражнениями огромные количества возбудителей. При некоторых кишечных инфекционных заболеваниях возможно также выделение возбудителя с рвотными массами (холера), с мочой (брюшной тиф).

Заразное начало проникает в организм через рот вместе с пищей или питьевой водой, загрязненными во внешней среде теми или иными способами. Механизм передачи заразного начала при кишечных инфекциях схематически представлен на рис. 1.

К кишечным инфекционным болезням относятся брюшной тиф, паратифы А и В, дизентерия, амебиаз и т.д.

Рис. 1. Схема механизма передачи заразного начала при кишечных инфекциях по Л. В. Громашевскому.

А - зараженный организм; Б - здоровый организм; 1 - акт выведения возбудителя (дефекация); 2 - пребывание возбудителя вне организма; 3 - акт введения возбудителя.

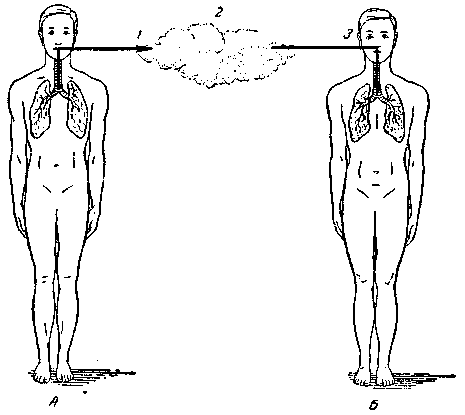

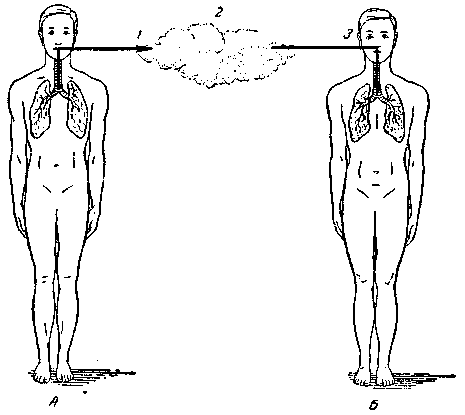

II. Инфекции дыхательных путей.Источником инфекции является больной человек или бактерионоситель. Воспалительный процесс на слизистых оболочках верхних дыхательных путей вызывает кашель и чиханье, что обусловливает массовое выделение заразного начала с капельками слизи в окружающий воздух. Возбудитель проникает в организм здорового человека при вдыхании воздуха, содержащего зараженные капельки (рис. 2). К инфекциям дыхательных путей относятся грипп, инфекционный мононуклеоз, натуральная оспа, эпидемический менингит и большинство детских инфекций.

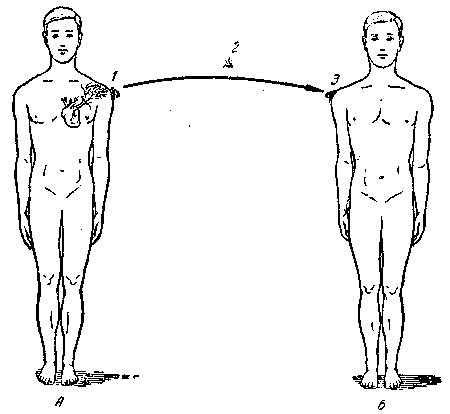

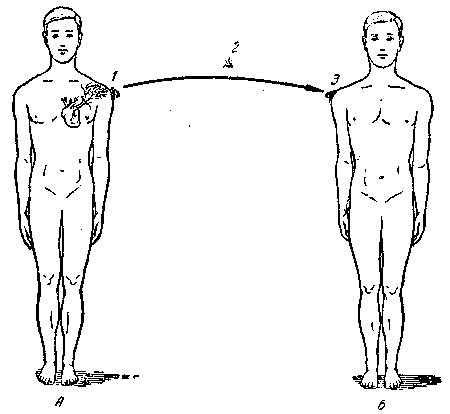

III. Кровяные инфекции.Возбудители этой группы болезней имеют основную локализацию в крови и лимфе. Инфекция из крови больного может попасть в кровь

Рис. 2. Схема механизма передачи заразного начала при инфекциях дыхательных путей (по Л. В. Громашевскому).

А - зараженный организм; Б - здоровый организм; 1 - акт выведения возбудителя (выдох); 2 - пребывание возбудителя вне организма; 3 - акт введения возбудителя (вдох).

здорового лишь при помощи кровососущих переносчиков (рис. 3). Человек, больной инфекцией данной группы, для окружающих при отсутствии переносчика практически не опасен. Исключением является чума (легочная форма), высокозаразная для окружающих.

К группе кровяных инфекций относятся сыпной и возвратный тифы, клещевой риккетсиоз, сезонные энцефалиты, малярия, лейшманиозы и другие болезни.

IV. Инфекции наружных покровов.Заразное начало обычно проникает через поврежденные наружные покровы. К ним относятся венерические болезни, передающиеся половым путем; бешенство и содоку, заражение которыми происходит при укусе больными животными; столбняк, возбудитель которого проникает в организм раневым путем; сибирская язва, передающаяся прямым

Рис. 3. Схема механизма передачи заразного начала при кровяных инфекциях (по Л. В. Громашевскому).

А — зараженный организм; В — здоровый организм; 1 — акт выведения возбудителя (сосание крови членистоногими переносчиками); 2 — пребывание возбудителя в организме переносчика (второго биологического хозяина); 3 — акт введения возбудителя.

контактом от животных или через загрязненные спорами предметы обихода; сап и ящур, при которых заражение происходит через слизистые оболочки, и др.

Следует отметить, что при некоторых болезнях (чуме, туляремии, сибирской язве и др.) может быть множественный механизм передачи инфекции.

Понятие об иммунитете.

Иммунитет — свойство организма, обеспечивающее его невосприимчивость к инфекционным болезням или ядам (в частности, к токсинам). Иммунитет к инфекционным болезням проявляется в нескольких формах.

1. Естественный иммунитет возникает естественным путем, без сознательного вмешательства человека. Он может быть врожденным и приобретенным.

а) Врожденный видовой иммунитет обусловливается врожденными, передающимися по наследству свойствами, присущими данному виду животных или человеку. Это биологическая особенность вида, благодаря которой данный вид животных или человека невосприимчив к определенным инфекциям. Например, человек не болеет куриной холерой или чумой рогатого скота, а животные не болеют брюшным или сыпным тифом и т. д. Естественный иммунитет наблюдается также у детей в первые месяцы жизни к некоторым заболеваниям — кори, скарлатине, дифтерии, что связано с сохранением защитных антител, полученных ими от матерей, переболевших в прошлом этими болезнями.

б) Приобретенный иммунитет возникает в результате реакции организма на попадание в него микроба или токсина. Он возникает у того или иного человека в результате перенесенного инфекционного заболевания, а также и при скрыто протекающем инфекционном процессе.

Приобретенный естественный иммунитет после одних инфекционных болезней сохраняется очень длительно, иногда пожизненно (натуральная оспа, брюшной тиф и т. д.), после других — кратковременно (грипп, лептоспироз и т. д.).

2. Искусственный иммунитет создается путем введения вакцин и сывороток.

Если выработка защитных приспособлений происходит активным путем в самом организме, то говорят об активном иммунитете. Если защитные вещества вводятся в организм в готовом виде, говорят о пассивном иммунитете. Иммунитет, возникший в результате перенесенной болезни, — активный иммунитет, так как защитные приспособления выработаны самим организмом; иммунитет, обусловленный передачей защитных веществ плацентарным путем от матери к плоду, — пассивный.

Искусственный иммунитет всегда приобретенный. Как и естественный, он может быть активным и пассивным. Искусственный иммунитет воспроизводится у человека (или у животного) с целью предупреждения того или иного инфекционного заболевания. Искусственный активный иммунитет — результат активной реакции организма на введение вакцины или анатоксина (обезвреженного с помощью формалина токсина). Как естественный, так и искусственный приобретенный иммунитет характеризуется специфичностью в отношении того агента, который его вызвал.

Искусственный пассивный иммунитет создается при введении в организм сыворотки крови, содержащей антитела (актитоксины).

Профилактические вакцины вводят в организм прививаемого различными способами: подкожно, накожно, через рот.

Сыворотки обычно вводят в тех случаях, когда предполагается, что заражение уже произошло, и когда нужно обеспечить быстрое наступление иммунитета. Например, маленьким детям, бывшим в контакте с больным корью, с профилактической целью вводят противокоревый гамма-глобулин.

[youtube.player]

По механизму заражения на 4 группы

1.КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ –возбудитель находится в кишечнике, выделяется с фекалиями, мочой, рвотными массами.

Механизм заражения – фекально-оральный (алиментарный, через рот).

Пути передачи –водный; пищевой; контактно-бытовой (руки, предметы ухода). Относят – бр. тиф, паратиф А и В, дизентерия, сальмонелле, иерсиниоз, вирусные гепатиты А, Е, ботулизм, псевдотуберкулез и др.

2.ИНФЕКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ– возбудитель находится на слизистой дыхательных путей.

Механизм заражения –воздушно-капельный (чихание, кашель, разговор, крик)

Пути передачи -капельный, пылевой (пыль).

Относят – грипп, парагрипп, АДВИ, менингококковая инфекция, дифтерия, инфекци-онный мононуклеоз, ангины, все детские инфекции (корь, краснуха, скарлатина и др.).

Механизм заражения – трансмиссивный, половой.

Относят – малярия, боррелиозы. Эпидемический сыпной тиф, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В, С, Д, чума, туляремия, ГЛПС, лихорадки Ласа, Эбола, Марбурга, и др.

4.ИНФЕКЦИИ НАРУЖНЫХ ПОКРОВОВ – возбудитель находится на поверхности кожи и наружных слизистых оболочках.

Механизм заражения –контактный.

Пути передачи - прямой контакт, непрямой (контактно-бытовой).

Относят – рожа, столбняк, бешенство, сибирская язва, ящур и др.

Классификация инфекционных болезней (по Елкину)

По биологическому принципу на 2 группы

1.АНТРОПОНОЗНЫЕ (источник инфекции – человек).

Относят – вирусные гепатиты, менингококковая инфекция идр.

2.ЗООНОЗНЫЕ (источник инфекции –животные).

Относят –бешенство, бруцеллез, туляремия, сибирская язва и др.

Диагностика инфекционных заболеваний

Диагностика основана на данных опроса, осмотра пациента, результатах лабораторного исследования и других дополнительных методах диагностирования.

1.ОПРОС по определенной схеме:

· Жалобы больного (по органам и системам);

· Анамнез заболевания (дата и начало его –острое, постепенное; начальные симптомы болезни, их особенности, характер Т кривой, проявления общей интоксикации – головная боль, слабость);

· Анамнез жизни - перенесенные инфекционные заболевания, прививочный анамнез;

· Эпидемиологический анамнез – выявить источник инфекции, пути заражения, иммунный статус. Контакт с инфекционным больным на работе, в дороге, у соседей, с больными животными, птицами. Необходимо установить, не был ли пациент в районах, опасных в отношении инфекций, когда он оттуда прибыл. Необходимы сведения о питании больного, где и что он употреблял в пищу, каким водоснабжением пользовался. Важно выяснить характер работы, что позволит связать заболевание с профессией. Кожевники, животноводы, ветеринары могут заболеть бруцеллезом, лептоспирозом, сибирской язвой. Имеют значение санитарно-гигиенические условия труда и быта. При диагностике ВГ, ВИЧ-инфекции важным являются сведения о парентеральных вмешательствах, о переливании крови и ее препаратов, о сексуальной ориентации, половых контактах, шприцевой наркомании.

2.ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА (осмотр)

проводится в определенной последовательности.

- общее состояние (удовлетворительное, ср-тяжелое, тяжелое);

- положение (с запрокинутой головой при менингите идр.);

- внешний вид больного (бодрый, угнетенный);

Основные клинические синдромы при инфекционных эаболеваниях

Лихорадка 2.Инфекционно-воспалительные и инфекционно-аллергические изменения кожи 3.Лимфоаденопатия 4.Катаральный и тонзиллярный синдромы 5.Диарейный 6.Гепатолиенальный 7.Неврологический

Необходимо измерить Т тела у пациента.

Лихорадка– это защитно-приспособительная реакция организма. Различают несколько типов температурных кривых:

- Постоянная;

- Ремитирующая;

- Интермитирующая (перемежающаяся);

- Гектическая (изнуряющая);

- Волнообразная (ундулирующая);

- Возвратная.

При осмотре кожных покровов и слизистых оболочекобращают внимание на цвет, влажность, тургор тканей, наличие сыпи (ее характер, локализацию). Сыпь делится на первичную и вторичную. К первичной относятся: розеола, папула, везикула, пустула, петехия. После первичных остаются вторичные – чешуйки, корочки, язвы, рубцы, пигментация.

При осмотре полости рта и зевавозможны изменения цвета слизистых оболочек, наличие налетов, сыпи, отеков.

Осмотр лимфатических узлов,доступных пальпации (увеличение, подвижность, болезненность, консистенцию). При краснухе- увеличены задне-шейные, при инфекционном мононуклеозе – переднее-шейные, при чуме и туляремии – бубоны).

Поражение сердечно-сосудистой системыпри инфекционных болезнях является следствием воздействия токсинов на сердечную систему и на вегетативную нервную систему (пульс, его свойства, ритм, АД).

Поражение органов дыханияпроявляется кашлем (сухим, влажным), мокротой, болями в груди.

Гепатолиенальный синдром(увеличение печени и селезенки).

Органы пищеварения –ЖКТ: нарушение аппетита, тошнота, рвота, жажда, сухость во рту, язык (влажный, сухой, имеет налет, характер налета), живот (вздут, втянут, болезненный, локализация боли, наличие тенезмов), стул.

Характер стула является важным диагностическим признаком (при холере, вирусных гепатитах, дизентерии), учитывается консистенция, цвет, запах, патологические примеси, кратность.

Поражение мочевыделительной системы –мочеиспускание свободное, болезненное, частота, суточное количество мочи, цвет, боль в поясничной области.Поражение почек возникает при лептоспирозах, ГЛПС.

Поражение нервной системывыявляется почти при всех инфекционных заболеваниях и связано синтоксикацией. Проявляется головной болью, нарушением сна. При тифоидных состояниях характерны бред, потеря сознания, галлюцинации. Характерны менингиальные симптомы: ригидность затылочных мышц, Кернига-Брудзинского, гиперстезия.

3.ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА,

Материалом для лабораторного исследования могут быть: кровь, спинно-мозговая жидкость,мокрота, кал, моча, дуоденальное содержимое, рвотные массы и промывные воды желудка, содержимое элементов сыпи, лимфоузлов, смывы со слизистых оболочек, трупный материал.

Бактериологический метод - посев материала на искусственные питательные среды для выделения чистой культуры возбудителя, определение чувствительности к антибиотикам.

Бактериоскопический метод – при малярии, возвратном тифе, менингококковой инфекции чаще таким методом исследуют кровь, лимфу, спинномозговую жидкость.

Вирусологический метод – выделение вируса путем посева на специфические среды (культура тканей, куриный эмбрион).

РГТА, РПГА, РСК.

Дата добавления: 2018-04-05 ; просмотров: 1703 ;

[youtube.player]

| 05.06.2009, 19:31 |

Классификация инфекционных болезней, которую принимают все илибольшинство врачей, работающих в этой области, до настоящего времени отсутствует. Предлагается огромное число различных вариантов систематизации. Они обусловливаются главным образом той практической точкой зрения и конечными целями, которые преследуются при классифицировании.

Важным является число видов возбудителей, вызвавших инфекционный процесс. При этом инфекционные болезни, вызванные одним видом микроорганизмов (таких абсолютное большинство), называются моноинфекцией, вызванные одновременно несколькими видами, – смешанными или микстинфекциями. Очевидно, что взаимодействие организма человека с двумя и более возбудителями является более сложным процессом и не исчерпывается простым суммированием эффектов отдельных представителей микрофлоры. В последние годы накапливается и анализируется значительный опыт по изучению смешанных инфекций, представляющих собой различные сочетания вирусного гепатита, брюшного тифа, малярии, амебиаза, дизентерии и других болезней [Ляшенко Ю. И., Иванов А. И., 1989].

Другим подходом в классификации является деление всех инфекций на экзогенные и эндогенные (аутоинфекция). Абсолютное большинство инфекционных болезней являются экзогенными, т.е. вызываемыми вследствие проникновения возбудителя извне. Под эндогенной понимается инфекция, вызываемая собственной условно-патогенной флорой и приобретающая значение самостоятельной формы заболевания. Аутоинфекция чаще всего развивается в миндалинах, толстой кишке, бронхах, легких, мочевыводящих путях, на кожных покровах вследствие снижения защитных сил организма, вызванного неблагоприятным воздействием факторов окружающей среды, длительной антибиотикотерапией и др.

Рассматривая экзогенные инфекции с чисто эпидемиологических позиций по такому критерию, как контагиозность, можно выделять следующие группы

. неконтагиозные или незаразные (псевдотуберкулез, ботулизм,

отравление стафилококковым энтеротоксином, малярия и др.);

. малоконтагиозные (инфекционный мононуклеоз, орнитоз, ГЛПС,

. контагиозные (дизентерия, грипп, брюшной тиф и др.);

. высококонтагиозные (натуральная оспа, холера).

Можно классифицировать экзогенные инфекции по месту внедрения в

организм возбудителя (входные ворота). Входными воротами для одних возбудителей является кожа (малярия, сыпной тиф, кожный лейшманиоз), для других – слизистые оболочки дыхательных путей (грипп, корь, краснуха), пищеварительного тракта (дизентерия, брюшной тиф) или половых органов (гонорея, сифилис). Однако при некоторых инфекционных болезнях возбудитель может проникать в организм различными путями, что сказывается и на клинической картине (дифтерия: зева и раневая; кожно-бубонная и легочная формы; туляремия: бубонная, глазо-бубонная, ангинозно-бубонная, кишечная, легочная и генерализованная формы).

К этой классификации близка систематизация инфекций по клинико-анатомическому принципу с делением на инфекции общего и местного синдрома или на:

. инфекции с преобладающей локализацией процесса в определенных

органах и системах, но с выраженными общими реакциями;

. местные (топические) инфекции без выраженной общей реакции.

Другим вариантом такой классификации является деление инфекций в

зависимости от тропности (аффинитета) возбудителя к определенным системам,

тканям и даже клеткам. Так, например, возбудитель гриппа тропен главным

образом к эпителию дыхательных путей, эпидемического паротита – к

железистой ткани, бешенства – к нервным клеткам аммонова рога, оспы – к

клеткам эктодермального происхождения (кожи и слизистых оболочек),

дизентерии – к энтероцитам, сыпного тифа – к эндотелиоцитам и т. д.

По биологическому принципу инфекции могут подразделяться на

антропонозы (полиомиелит, менингококковая инфекция, вирусный гепатит и др.)

и зоонозы (бешенство, бруцеллез, лептоспироз, сибирская язва, туляремия,

ящур и др.), выделяют также природно-очаговые инфекции (клещевой энцефалит,

ГЛПС) и инвазии (протозойные болезни – малярия, амебиаз, лейшманиозы и др.;

Клинически инфекционные болезни характеризуются по проявлениям

(манифестные и инаппарантные), по тяжести (легкие, средней тяжести, тяжелые

и крайне тяжелые), по клиническим формам (например, менингококковая

инфекция может проявляться в виде назофарингита, менингита,

менингоэнцефалита, менингококцемии), по течению (типичные и атипичные;

циклические и ациклические; молниеносные или фулминантные, острые,

подострые или затяжные и хронические).

Инаппарантные или субклинические (менее удачное название) формы

инфекционных болезней протекают бессимптомно, хотя в организме человека

наблюдаются иммунологические, а также функциональные и морфологические

изменения, типичные для соответствующего заболевания. Выраженные в малой

степени, они не приводят к манифестации патологического процесса, и внешне

человек остается здоровым. Инаппарантные формы весьма характерны для

некоторых инфекций (брюшной тиф, сальмонеллезы, дизентерия, вирусный

гепатит В и др.) и, напротив, несвойственны для других (натуральная оспа,

скарлатина, рожа и др.). Инаппарантные формы могут протекать остро

(вирусный гепатит А) и хронически (бруцеллез). Особым вариантом

хронического инаппарантного процесса является латентная форма инфекции. При

этом возбудитель находится в дефектной форме (вирус в виде дефектных

субвирусных интерферирующих частиц, бактерии – в виде L-форм, сферопластов)

и поддерживает свою жизнедеятельность за счет внутриклеточного паразитизма,

не выделяясь во внешнюю среду. Под влиянием некоторых факторов

(интеркуррентные болезни, травмы, стресс и др.) латентная инфекция может

трансформироваться в острую манифестную с восстановлением обычных свойств

возбудителя (герпетическая инфекция).

Своеобразной формой взаимодействия вирусов и организма человека

является медленная инфекция. Она отличается тем, что несмотря на развитие

патологического процесса, как правило, в одном органе или в одной тканевой

системе (чаще в нервной) наблюдается многомесячный или даже многолетний

инкубационный период, после которого медленно, но неуклонно развиваются

симптомы заболевания, всегда заканчивающегося летально [Зуев В. Л., 1988].

К медленным инфекциям человека в настоящее время относят заболевания,

вызываемые прионами (инфекционными безнуклеиновыми белками) – болезнь Куру,

болезнь Крейтцфельда-Якоба, синдром Герстманна-Шреуслера, амиотрофический

лейкоспонгиоз, а также вирионами – подострый коревой склерозирующий

панэнцефалит, подострый послекоревой лейкоэнцефалит, прогрессирующая

врожденная краснуха и др. Число медленных инфекций, открываемых учеными,

все время возрастает и в настоящее время превышает 30.

Одной из наиболее распространенных и часто цитируемых является

классификация Л. В. Громашевского, построенная преимущественно по принципу

учета механизма передачи инфекции. Она предусматривает деление всех

инфекций на пять групп:

2. дыхательных путей;

4. наружных покровов;

5. с различными механизмами передачи.

При этом, например, в группу кишечных инфекций попадают дизентерия и

гельминтозы, ботулизм и отравления стафилококковым энтеротоксином, амебиаз,

трихенеллез и даже бруцеллез, лептоспироз, пситтакоз; в группу "кровяных"

(трансмиссивных) – малярия и, риккетсиозы и туляремия. Очевидно

несовершенство подобной классификации с позиции врача-инфекциониста,

поскольку совершенно разные по возбудителю (вирусы, бактерии, простейшие,

грибы, гельминты) и по патогенезу заболевания (малярия) попадают в одну группу.

В этой связи более логичной представляется классификация, построенная

по этиологическому принципу. Она предусматривает выделение бактериозов

(бактериальные инфекции), отравлений бактериальными токсинами, вирусных

болезней, риккетсиозов, хламидиозов, микоплазмозов, протозойных болезней,

микозов и гельминтозов. В каждой из этих групп болезни могут объединяться

по патогенетическому принципу, по механизму передачи или по тропности

[youtube.player]

Читать онлайн книгу

Структура ответа: Классификация инфекционных болезней по механизму передачи, по источнику инфекции. Понятие о паразитах и сапрофитах.

Из созданных эпидемиологами классификаций инфекционных болезней наибольшее признание получила классификация JI.B. Громашевского (1941). В эту классификацию были включены инфекционные болезни, вызванные только возбудителями, относящимися к абсолютным и факультативным паразитам. В основу классификации автором положены объективные признаки: специфическая локализация возбудителей заразных болезней в организме и соответствующий ей механизм передачи. Согласно этой классификации все инфекционные болезни были разделены на 4 группы: 1) кишечные инфекции, 2) инфекции дыхательных путей, 3) кровяные инфекции и 4) инфекции наружных покровов. Однако недостатком этой классификации было то, что в одну и ту же группу входили инфекции, передающиеся от человека и животных, т. е. не были учтены различные источники инфекции. Поэтому И. И. Елкин с соавторами (1952) предложили каждую группу заболеваний в классификации J1.B. Громашевского разделить на две подгруппы в зависимости от источника инфекции: антропонозы и зоонозы.

Разделение И. И. Елкиным с соавторами (1952) инфекционных болезней на антропонозы и зоонозы, не лишало классификацию недостатков, так как не учитывались биология возбудителей, его тип питания, т. е. не в полной мере учитывались источники инфекции и не учитывались все естественные, выработанные в процессе эволюции пути распространения возбудителей в природе и среди людей и животных. В этой классификации были учтены лишь следующие горизонтальные механизмы распространения инфекций:

1. фекально- оральный

А ведь в современных условиях мы знаем также вертикальный – от матери к плоду – механизм передачи возбудителей.

Рассматривать и изучать источники инфекции необходимо исходя из биологии возбудителей, а, именно, исходя из типа питания их, и тех объектов и организмов, их нахождения и накопления в естественных условиях, выработанных в процессе эволюции, и из которых возбудители тем или иным путем могут заражать здоровых людей и распространяться среди них и взаимодействовать с ними.

Факультативные паразиты – это такие микроорганизмы, которые в процессе эволюции приспособились жить и размножаться в естественных условиях, а также сохранятся в природе только в живых организмах, используя различные питательные вещества этих организмов. Но размножение этих микроорганизмов происходит, как правило, вне клеток, хотя может происходить и внутриклеточно. К ним относятся возбудители чумы, туляремии, бруцеллеза, сальмонеллеза, брюшного тифа и паратифов А и В, гонореи, сифилиса, дизентерии, менингококки и др., но у этих возбудителей имеется определенный набор ферментов обмена, позволяющих некоторое время (не постоянно) жить, размножаться и накапливаться вне организма (в пищевых продуктах, воде, на искусственных питательных средах и т. д.) при наличии белков организма (кровь, сыворотка, асцитическая жидкость и др.).

Для того, чтобы последняя группа микроорганизмов вызывала заболевания необходимы определенные условия: анаэробиоз и размножение клостридий с накоплением экзотоксина, попадание в необычные условия – кишечная палочка и другие энтеробактерии, ослабление иммунобиологических защитных факторов организма, микробного антагонизма и др., – стафилококки, кандида, мукор, аспергиеллы, пенициллиум и другие возбудители и целый ряд других условий. Конечно, многие микроорганизмы этой группы, попадая в необычные для них условия: в рану, в брюшную полость, в желчный, мочевой пузырь и другие условия, – способны вызывать разложение, гниение этих тканей. За счет токсических продуктов, выделяющихся при разложении этих тканей, а также за счет выделяемого экзотоксина или эндотоксина микроорганизмов идет процесс поражения организмов. Поэтому эту группу микроорганизмов называют условно-патогенными возбудителями инфекционных заболеваний. К сожалению, до недавнего времени на эту группу микроорганизмов мало обращали внимание эпидемиологи и другие врачи, и лишь в последние годы к ним проявляется значительный интерес. А ведь эта группа микроорганизмов исключительно многочисленная и вызывает очень большое количество заболеваний, что наносит огромнейший вред здоровью людей, а также дают они высокую летальность. К этой группе болезней относятся многие внутрибольничные инфекции, вызванные условно-патогенными микроорганизмами. Эти инфекционные заболевания клинически протекают в форме острых или хронических гнойно-воспалительных и септических болезней.

Таким образом, для абсолютных и факультативных паразитов единственным местом естественного нахождения, размножения и накопления, выработанного в процессе эволюции, т. е. источником заражения, являются организмы человека или животных, а для сапрофитов – внешняя среда, вода, почва, экскременты организмов и другие предметы. Эти микроорганизмы размножаются на поверхностях кожи, в порах ее и на поверхностях слизистых оболочек верхних дыхательных путей, в просвете кишечника и т. д.

Из сказанного ясно, что естественнонаучным подходом к классификации инфекционных болезней должен быть подход не только с точки зрения локализации в организме и механизма передачи возбудителей, но и биологии возбудителей, а, именно, типа питания их. Этот подход должен учитывать и основной источник инфекции, т. е. место нахождения, размножения и накопления возбудителей в естественных, выработанных в процессе эволюции условиях т. е. экологическую нишу. Этими условиями являются:

1. для абсолютных паразитов – внутриклеточное нахождение и размножение в организме людей или животных;

3. для сапрофитов – во внешней среде, воде, в почве или экскрементах организмов.

Конечно, факультативные паразиты могут иногда находиться, жить, размножаться и накапливаться и вне внутренней среды организма, а в полостях организма (просвете кишечника; дыхательного тракта и т. д.), в пищевых продуктах, в молоке, в воде, на искусственных питательных средах. Но последние условия – это не естественные, не выработанные в процессе эволюции. В этих условиях факультативные паразиты могут размножаться и накапливаться только при наличии органических веществ животного происхождения, определенном наборе неорганических веществ, рН, температурном режиме и т. д. Однако в этих условиях возбудители переживают и все перечисленное является факторами передачи инфекций. Основные факторы передачи инфекции обусловливают пути распространения инфекций.

Кроме того, названные выше классификации JI.B. Громашевского (1941) и И. И. Елкина с соавторами (1952) не учитывали вертикальный путь передачи инфекций. Итак, различают следующие пути распространения инфекций:

1. алиментарный или фекально-оральный

Исходя из всего перечисленного, классификация инфекционных болезней, по нашему мнению, должна включать следующие группы:

1. кишечные инфекции

2. инфекции дыхательных путей

3. кровяные инфекции

4. инфекции наружных покровов

5. врожденные (наследственные) инфекции.

Каждую из этих групп инфекций необходимо разделить в зависимости от типа питания возбудителей, т. е. ее основного источника инфекции, на:

1. антропонозы – источник инфекции человек

2. зоонозы – источник инфекции животные

3. сапронозы – возбудителями являются сапрофиты, а источником инфекции внешняя среда (почва, вода, выделения организма и другие предметы).

Таким образом, классификация инфекционных болезней имеет 15 подгрупп инфекций: по 5 групп антропонозов, зоонозов и сапронозов (таблица).

[youtube.player]

Современная классификация инфекционных болезней

Номенклатура и классификация инфекционных болезней животных

Каждая инфекционная болезнь – это эволюционно сложившаяся нозологическая единица. Номенклатура современных инфекционных болезней складывалась исторически без всякой систематизации. Название болезни присваивалось в одних случаях – по названию рода или вида возбудителя (пастереллез, лептоспироз, туберкулез), в других случаях – по характерным клиническим или патологоанатомическим признакам (атрофический ринит, паратуберкулезный энтерит), в третьих – как исторически сложившееся название (сибирская язва).

По мере накопления знаний об инфекционных болезнях, расширения их номенклатуры, появилась необходимость расположения их в системном порядке – в классификации.

Классификация болезней необходима с практических и теоретических позиций. Она дает возможность лучше организовать борьбу с болезнями и открывает дальнейшие пути их изучения.

По мере накопления новых данных в эпизоотологии инфекционных болезней классификация их должна совершенствоваться. Классификация инфекционных болезней должна раскрывать эпизоотологическую характеристику болезни и определять основные направления противоэпизоотических мероприятий.

Попытки классификации заразных болезней предпринимались еще в эпоху Возрождения – их делили на контагиозные и миазматические. Позднее, с развитием наук микробиологии, вирусологии, инфекционные болезни делили:

1) по морфологическим признакам – на бациллярные, бактериальные, вирусные и т.д.;

2) по локализации патологического процесса – на кишечные, септические, легочные, кожные, центральной нервной системы и т.д.;

3) по клинико-симптоматическим признакам – на общие острые инфекционные болезни, острые экзематозные болезни, острые инфекционные болезни с локализацией в определенных органах, с преобладающим поражением нервной системы;

4) по видам пораженных животных – болезни, общие для всех видов животных, болезни лошадей, жвачных, свиней, птиц, собак и пушных зверей и т.д.

Все предложенные классификации инфекционных болезней не отражают основные характеристики эпизоотического процесса – локализацию возбудителя в органе, пути его выделения во внешнюю среду, факторы передачи и пути внедрения в ворота инфекции. А перечисленные особенности определяют характеристику инфекционной болезни и позволяют правильно ориентироваться при организации практической работы по их предупреждению и ликвидации.

Начало такого подхода к классификации инфекционных болезней с позиций основных характеристик эпизоотического процесса было сделано в эпидемиологии в 30 – 40 – х гг. прошлого столетия В. Б. Башениным и Л. В. Громашевским. При этом все инфекционные болезни человека были разделены на четыре группы:

1) клинические инфекции, при которых возбудитель локализуется в кишечнике и органах пищеварения;

2) инфекции дыхательных путей с локализацией возбудителя в слизистой респираторного тракта и легких;

3) кровяные инфекции – с локализацией возбудителя в крови и лимфе;

4) инфекции наружных покровов, с местом локализации возбудителя на кожных покровах и нарушениях слизистой оболочки.

Недостатком этой классификации являлось то, что не отражался тот факт, что источником возбудителя может быть либо человек, либо животное. В эпизоотологии в то время было принято деление инфекционных болезней на три группы: зоонозы – болезни свойственны только животным, когда источник возбудителя инфекции – животное; антропонозы – болезни, присущие только человеку, когда источник возбудителя – человек; зооантропоонозы (антропозоонозы) – болезни, общие человеку и животным, источником возбудителя являются животные, редко – человек. В мире насчитывают более 150 антропозоонозов (включая инвазионные).

Эпизоотологическая классификация инфекционных болезней, исходя из основных особенностей эпизоотического процесса, предложена М. С. Ганнушкиным в 1961 году. Он разделил все инфекционные болезни животных на 5 групп: алиментарные, аэрогенные, трансмиссивные, инфекции с заражением через внешние покровы без участия переносчиков и неклассифицированные болезни. Эпизоотологические особенности определяют характеристику инфекционной болезни и позволяют правильно ориентироваться при организации практической противоэпизоотической работы.

В 1971 году учеными-эпизоотологами И. А. Бакуловым и М. Г. Таршисом была предложена новая классификация инфекционных болезней, построенная на трёх принципах: а) соответствие локализации возбудителя в организме механизму его передачи; б) по источнику возбудителя; в) по категориям возбудителей. В соответствии с этими признаками ими было выделено 5 групп болезней.

К первой группе, наиболее многочисленной, отнесены болезни, для которых характерен алиментарный путь передачи возбудителя, а фактором передачи служит инфицированный корм, вода, навоз, почва. Это – сибирская язва, эмкар, ботулизм, бруцеллез, брадзот, инфекционная энтеротоксемия, рожа свиней, паратуберкулез, классическая и африканская чума свиней. Возбудители этих инфекций устойчивы во внешней среде. Устойчивость их сложилась эволюционно – в связи со сложным механизмом передачи возбудителя. Восприимчивость животных к данной болезни высокая. Механизм передачи возбудителя – сложный, т. е. не непосредственно, а через факторы внешней среды, и от момента выделения возбудителя во внешнюю среду до момента заражения может проходить некоторое время. Поэтому, основными противоэпизоотическими мероприятиями при указанных болезнях являются: изоляция больных, индивидуальное кормление, поение (прекращение выпаса на зараженных пастбищах), иммунизация, дезинфекция и другие ветеринарно-санитарные мероприятия.

Ко второй группе отнесены болезни, возбудители которых передаются через дыхательные (респираторные) пути. Это преимущественно вирусные болезни. Возбудители этих инфекций – очень нестойки во внешней среде, трудно культивируются на искусственных питательных средах. Механизм передачи возбудителя – более прост (через воздух) и осуществляется легко. Поэтому и возбудители этих инфекций в процессе эволюции оказались неустойчивы во внешней среде (за исключением возбудителя туберкулеза – методы передачи его возможны и алиментарным способом, поэтому он более устойчив во внешней среде). Распространению этих болезней благоприятствуют сосредоточение большого количества животных на ограниченной площади, плохая вентиляция, высокая влажность и пониженная температура воздуха. Отсюда – соответствующие противоэпизоотические мероприятия, предупреждающие быстрое распространение и изоляцию источников возбудителя инфекции: иммунизация, ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция).

Третьюгруппу составляют трансмиссивные болезни. Механизм передачи этих болезней сложный – при помощи членистоногих. Возбудитель локализуется в крови, устойчивость его во внешней среде незначительная, что эволюционно обусловлена механизмом его передачи (сохранение в организме членистоногих). Характерные особенности этих болезней – энзоотичность (т.е. проявление в определенной местности – ареале обитания переносчиков) и сезонность, связанная с активностью переносчиков. Распространение этих болезней также зависит от биологических свойств переносчика: более широкое распространение имеют болезни, передаваемые комарами, менее широкое – передаваемые клещами. К трансмиссивным болезням относятся инфекционная анемия лошадей (ИНАН), инфекционный энцефаломиелит лошадей, инфекционный катаральный лимфангоит овец, болезнь Найроби.

Противоэпизоотические мероприятия при трансмиссивных болезнях сводятся к защите животных от кровососущих насекомых, дезинсекции, обезвреживанию источников возбудителя (резервуара) и проведению мероприятий в природном очаге, а также – иммунизация и проведение ветеринарно-санитарных мероприятий. Дезинфекция предусмотрена лишь, если есть другие, кроме трансмиссивного, пути передачи.

Четвертаягруппа болезней передается через наружные покровы (без участия переносчиков). Механизм передачи их неоднороден. Это может быть при непосредственном контакте – укус при бешенстве, кампилобактериоз – через слизистую половых путей; а может возбудитель сначала попадать во внешнюю среду и через некоторое время – в восприимчивый организм – столбняк, актиномикоз. Устойчивость микроорганизмов во внешней среде соответственно различная – либо незначительная (возбудитель бешенства), либо хорошо выражена (возбудитель столбняка). И противоэпизоотические мероприятия при таких болезнях проводят дифференцировано: в первом случае обезвреживают источник возбудителя инфекции, во втором – предупреждают травматизм, ветеринарно-санитарные мероприятия с дезинфекцией.

К пятой группе отнесены не классифицированные болезни – малоизученные, с неясным механизмом передачи. Но по мере расширения знаний об этих инфекциях их становится все меньше.

Существует проблема, что не все инфекционные болезни одинаково хорошо укладываются в предложенную схему классификации, у некоторых болезней есть два и более места локализации с соответствующими механизмами передачи (чума плотоядных, сибирская язва, туберкулёз). Вместе с тем, необходимо понимать, что в таких случаях существуют наиболее часто встречающиеся ведущие пути выделения, перемещения, внедрения возбудителя, определяющие тенденцию развития эпизоотического процесса и соответственно – направление противоэпизоотических мероприятий.

Также, в современной эпизоотологической классификации не предусмотрено выделение в отдельную группу болезней с вертикальным механизмом передачи (при пуллорозе птиц, лептоспирозе и т. д.).

Помимо эпизоотологической классификации согласно международным правилам все инфекционные болезни делят по степени нанесения экономического ущерба животноводству на две группы: А и Б.

Таким образом, современная эпизоотологическая классификация объединяет в определённые группы инфекционные болезни животных с однородной эпизоотологической характеристикой. Но, вместе с тем, она требует постоянного обновления и уточнения по мере изучения инфекционных болезней. Практическое значение современной эпизоотологической классификации в том, что она даёт возможность оптимально организовать противоэпизоотическую работу с инфекционными болезнями

Контрольные вопросы:

1. Что положено в основу эпизоотологической классификации инфекционных болезней?

2. От чего зависит характер противоэпизоотических мероприятий в каждой определённой группе болезней согласно классификации?

3. Перечислите причины, вызывающие эволюцию инфекционных болезней животных.

4. Какое влияние на эволюцию и особенности проявления инфекционных болезней оказывает эволюция микроорганизмов-возбудителей болезней и изменение иммунореактивности животного организма?

5. Как взаимодействие движущих сил эпизоотического процесса влияет на эволюцию инфекционных болезней?

6. Каковы варианты эволюции инфекционных болезней животных?

Тема: Профилактика инфекционных болезней

1. Задачи и принципы противоэпизоотических работ

2. Общая и специфическая профилактика в государстве.

2.1. Иммунопрофилактика: методы и средства.

3. Система профилактики инфекционных болезней животных в государстве.

3. 1. Охрана границ государства от заноса возбудителей болезней животных из-за рубежа.

3. 2. Санитарно-эпизоотологический надзор за передвижением животных и перевозками продуктов и сырья животного происхождения.

3. 3.Санитарно-эпизоотологический надзор в местах заготовок, торговли скотом, на выставках и станциях искусственного осеменения.

3. 4. Санитарно-эпизоотологический контроль за убоем животных, переработкой, хранением и торговлей продуктами животноводства.

3. 5. Ветеринарно-санитарный надзор за сбором, хранением, переработкой и утилизацией сырья и отходов животного происхождения.

3. 6. Профилактические мероприятия в животноводческих хозяйствах.

3. 7. Ветеринарно-просветительная работа и мероприятия по охране людей от заражения антропозоонозами.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

[youtube.player]

Читайте также:

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.