Инфекция ложа что это такое

Что такое инфекция? Какие виды ее известны? На эти и другие волнующие вопросы вы узнаете ответы, прочитав нашу статью.

Что такое инфекция?

Это заражение живых организмов, людей или животных болезнетворными организмами, такими как: простейшие, грибы, бактерии. Инфекционный агент проникает в тело, начинает развиваться и взаимодействовать с клетками носителя. Период с момента попадания болезнетворного организма в тело и до начала проявления симптомов заболевания называется инкубационным. Длительность его зависит от того, насколько агрессивна инфекция, какова иммунная система и среда, в которой находится человек.

В зависимости от вида заболевания, инкубационный период может длится от нескольких дней до нескольких месяцев. В случае наличия ВИЧ-инфекции, данный период может достигать нескольких лет. Иногда человек не заболевает, а лишь является носителем. Наличие инфекции протекает бессимптомно. При этом человек, сам того не подозревая, становится переносчиком заболевания.

Виды инфекции

Что такое инфекция и какие виды ее бывают? Каждый патоген (болезнетворный организм) имеет свойственное только для него проявление, так как поражает выделяемыми токсинами определенные органы и ткани. Инфекции классифицируют на:

- те, которые вызывают болезни дыхательных путей;

- кишечные;

- инфекции наружных покровов;

- передающиеся через кровь.

Способы передачи

Зная, что такое инфекция и как она попадает в организм, можно обезопасить себя от заражения. Различают следующие способы передачи:

1. Воздушно-капельный. Больной человек чихает или кашляет, в воздух попадают мельчайшие капли слизи, содержащие возбудителя инфекции. При близком контакте происходит заражение. Таким путем передается большинство детских инфекционных заболеваний, грипп, ангина. В некоторых случаях возбудители болезни могут находиться в частичках пыли. Вдыхание приводит к заболеванию. Так возбудители туберкулеза (микобактерии) долгое время без воздействия прямых солнечных лучей могут находиться в частицах пыли.

2. Контактный. Этот механизм передачи разделяется на:

- Прямой путь - непосредственно через контакт с кожей. Таким способом передаются кожные инфекции, такие как: стрептодермия, герпес, некоторые грибковые заболевания.

- Контактно-бытовой - через общие предметы обихода.

- Половой путь - через половой контакт, контакт слизистых. Так передаются венерические болезни, гепатит В и С, ВИЧ-инфекция, СПИД.

3. Гомогенный. Происходит при попадании зараженной крови в кровь здорового человека. Существует три способа гомогенной передачи инфекций:

- От матери к ребенку, через плаценту во время вынашивания (трансплацентарный/вертикальный).

- При переливании крови, при проведении каких-либо манипуляций, связанных с повреждением кожи, слизистых оболочек. Заражение происходит при использовании некачественно простерилизованного инструмента.

- Трансмиссивный. Заражение происходит посредством укусов кровососущих насекомых.

Инкубационный период

Что такое инфекция и как проявляются признаки инфицирования организма? С момента попадания в организм до того момента, когда начнут проявляться первичные симптомы заражения, проходит некоторое время. Инкубационный период, в зависимости от вида возбудителя болезни, условно делят на:

- Очень короткий период (от нескольких часов до одних суток, характерен при пищевых отравлениях, простуде, гриппе).

- Короткий период, от 1 суток до 2-3 недель (свойствен для острых кишечных инфекций, ветряной оспы, холеры, чумы).

- Средний инкубационный период может протекать до нескольких месяцев (вирусный гепатит В).

- Длительный инкубационный период, когда болезнь не дает о себе знать в течение нескольких лет. Так человек может не знать, что болен гепатитом С, ВИЧ, СПИД. Прионовые инфекции также имеют очень длительный инкубационный период.

Общие симптомы

После того как патоген размножился, его количество становится критическим, выделяемые им токсины отравляют организм, начинают проявляться первичные симптомы инфекционного заболевания. Для большинства инфекций первые признаки заражения схожи между собой:

- общая слабость;

- повышение температуры, ломота в теле;

- головные, суставные и мышечные боли;

- нарушение сна;

- расстройство кишечника, рвота;

- кашель, насморк;

- боли в горле;

- кожные высыпания.

При любом инфекционном заболевании всегда повышается температура и появляется головная боль. По прошествии еще некоторого времени начинают проявляться специфические симптомы инфекции, характеризующие поражение того или иного органа.

Диагностика

Для диагностирования инфекционного заболевания проводятся:

- анализ мочи и кала;

- анализ крови;

- бактериологический посев слизи миндалин и слизи из носа;

- микроскопия кала.

Лечение инфекций. Особенности

При лечении инфекции очень важно то, насколько быстро было диагностировано заболевание. Комплексное воздействие лекарственных препаратов на организм пациента приносит положительный результат. Назначение медикаментов делается врачом, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Принимая препараты, не прописанные доктором, можно ухудшить состояние. Например, вирусные респираторные инфекции не поддаются лечению антибиотиками, к таким заболеваниям относятся грипп, насморк (ринит), острый бронхит, фарингит, небактериальная ангина. В этом случае вышеназванные препараты могут привести к снижению иммунитета.

На время инфекционного заболевания пациент должен быть изолирован, чтобы предупредить дальнейшее заражение здоровых людей. В случае тяжелого протекания болезни лечение проводят в стационаре, в легких случаях больной может находиться дома.

Вирусная инфекция. Особенности лечения

При вирусных инфекциях назначаются:

Вирусные и грибковые инфекции. Особенности лечения

При бактериальных инфекциях назначается курс антибиотиков и симптоматические препараты, жаропонижающие, болеутоляющие, средства с антибиотиками местного действия. Принимаются лекарства в виде таблеток, инъекций.

При грибковых инфекциях назначаются противогрибковые препараты системного и местного воздействия. Эти инфекции наиболее устойчивые к лекарственным средствам. Поэтому терапия может длиться от нескольких недель до двух-трех месяцев и более. Кроме этого, назначаются иммуномодуляторы, так как часто повторяющиеся грибковые заболевания возникают на фоне сниженных резистентных функций организма.

Детские инфекции. Виды

Инфекционные заболевания, которым подвержены дети, начинаются с рождения и длятся до определенного возраста. К детским инфекционным заболеваниям относятся:

Этим болезням подвержены дети в возрасте от года до 10-12 лет. После перенесенного заболевания формируется стойкий иммунитет, и повторно ребенок не болеет. В настоящее время проводится обязательная вакцинация от этих недугов. Против ветряной оспы прививка необязательна, может быть сделана по желанию родителей.

В редких случаях случаются детские инфекции у взрослых. Детская болезнь у взрослого протекает намного тяжелее. Она сопровождается серьезными осложнениями, может привести к летальному исходу.

Общие симптомы инфекции у детей:

- повышение температуры;

- вялость, сонливость ребенка или, наоборот, чрезмерная возбудимость;

- высыпания на коже;

- головные боли, тошнота, рвота.

При появлении этих симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.

Лечение инфекций у детей

Выздоровление ребенка достигается при помощи комплексной терапии, направленной на уничтожение возбудителя болезни, выведения токсинов из организма, восстановление нормальной работы пострадавших от недуга органов.

По необходимости маленький пациент может быть госпитализирован. Показан постельный режим, полноценное питание, обильное питье.

Назначается терапия, направленная на облегчение состояния ребенка, купирующая первичные синдромы – жаропонижающие, болеутоляющие препараты. При ОРВИ, гриппе, остром бронхите показано применение противокашлевых, сосудосуживающих, отхаркивающих средств.

Применяются лекарства, нормализующие работу органов и повышение резистентных функций организма ребенка.

В зависимости от вида инфекции у детей, назначаются противовирусные или антибактериальные препараты.

Профилактика недугов у детей и взрослых

Болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому необходимо проводить профилактику инфекционных заболеваний.

В детском возрасте с целью предупреждения инфекционных заболеваний проводится обязательная вакцинация. Если ребенок все же заболевает, болезнь протекает в легкой форме.

Профилактика инфекций включают в себя:

- закаливание, прогулки не свежем воздухе;

- занятия спортом;

- соблюдение правил личной гигиены;

- барьерную защиту при половых контактах;

- отказ от вредных привычек;

- витаминотерапию;

- правильное сбалансированное питание.

Небольшое заключение

Мы выяснили, что такое инфекция и как с ней бороться. Также в статье были названы общие симптомы подобных недугов и методы диагностирования. Кроме этого, были названы препараты, которые применяются при таких заболеваниях.

Инфекционные заболевания вызываются патогенными микроорганизмами, которые, вследствие неоптимальной функциональности иммунной системы, попадают в организм. Эти микроорганизмы обладают определенной степенью вирулентности (ядовитости), которая проявляется по-разному:

- в процессе их жизнедеятельности в организме;

- при собственном разрушении.

Инфекционные заболевания характеризуются инкубационным периодом болезнетворных организмов - это время до появления первых признаков той или иной патологии и длительность этого периода зависит от вида возбудителя, способа заражения. Инкубационный период инфекционного заболевания может длиться от считанных часов до нескольких лет.

Классификация инфекционных заболеваний

Инфекционные заболевания различают по многим "параметрам".

А. По месту локализации инфекции данные болезни бывают:

- кишечные (брюшной тиф, сальмонеллез, эшерихиоз, дизентерия, холера, токсикоинфекции пищевые. );

- легочные (инфекционные заболевания дыхательных путей: грипп, ОРВИ, оспа ветряная, респираторные инфекции, корь. );

- трансмиссовыми (инфекционные заболевания крови: ВИЧ, тиф, чума, малярия. );

- заболеваниями наружных покровов (сибирская язва, столбяк).

Б. По виду возбудителя инфекционные заболевания людей бывают:

- вирусные (цитомегаловирусная инфекция, гепатиты вирусные, ВИЧ, грипп, корь, менингит. );

- прионные (вызываются белковыми инфекционными агентами: болезнь Крейтцфельда-Якоба, куру. );

- протозойные (вызываются простейшими инфекционными агентами: амебиоз, балантидиаз, малярия, изоспориаз. );

- бактериальные (менингит, дизентерия, сальмонеллез, чума, холера. );

- микозы (вызываются грибковыми инфекционными агентами: хромомикоз, кандидоз, эпидермофития, криптококкоз. ).

В. Инфекционные заболевания так же подразделяются на:

- Зоонозные.

Характеризуются способностью возбудителя, относящегося к болезням животных, поражать и организм человека. К таким инфекционным заболеваниям, к примеру, относятся: сибирская язва и бешенство, бруцеллез и ящур, листериоз и туляремия.

- Антропонозные.

Эти инфекционные заболевания поражают только человеческий организм, например, дифтерия, тиф, корь, оспа натуральная, холера.

- Инвазионные или паразитарные.

Вызываются паразитами: клещами, простейшими, насекомыми.

Г. В отдельную группу инфекционных заболеваний выносят особо опасные болезни, которые называют карантинными.

Эта группа характеризуется небольшим инкубационным периодом, высокой скоростью распространения, тяжелым течением и большим процентом летального исхода. Всемирной организацией здравоохранения к этой группе инфекционных заболеваний были отнесены: холера, Эбола, чума, оспа натуральная, некоторые типы гриппа, желтая лихорадка.

Причины инфекционных заболеваний

Причиной всех инфекционных заболеваний является патогенный микроорганизм, который, попадая в тело, возбуждает инфекционные процессы. Как привило, каждая болезнь этой природы имеет "своего" возбудителя, хотя есть исключения, к примеру, сепсис возникает в результате воздействия на организм нескольких возбудителей, а стрептококк может вызывать несколько заболеваний (скарлатина, ангина, рожа).

Организмы разных людей по-разному реагируют на вторжение чужеродных агентов: одни к ним, практически, невосприимчивы, другие, наоборот, сразу же начинают остро реагировать на это, проявляя различные симптомы инфекционного заболевания.

Это происходит оттого, что защитные силы организма у людей разные. Защитные силы характеризуют состояние иммунной системы. И поэтому можно сказать, что основной причиной инфекционных заболеваний является неоптимальная функциональность иммунной системы.

Если иммунная система слаба, то организму не "хватает сил" бороться с патогенными микроорганизмами - это состояние человека называется иммунодефицитным.

Бывает, что иммунная система неадекватно активна и начинает воспринимать ткани собственного организма за чужеродные, и атакует их - это состояние называется аутоиммунным.

- Вирусы.

В переводе с латинского означает "яд". Способны размножаться только внутри живых клеток, куда и стремятся проникнуть.

- Бактерии.

В подавляющем своем большинстве одноклеточные микроорганизмы.

- Простейшие.

Одноклеточные микроорганизмы, которые могут выполнять некоторые функции, свойственные отдельным тканям и органам более высокоразвитых форм.

- Микоплазмы (грибки).

Отличаются от других одноклеточных тем, что не имеют оболочки и могут возбуждать инфекционные процессы, находясь вне клеток.

- Спирохеты.

По своей сути являются бактериями, которые имеют характерную спиралевидную форму.

- Хламидии, риккетсии.

Внутриклеточно функционирующие микроорганизмы, по своей сути занимающие промежуточное положение между вирусами и бактериями.

Степень возможности возникновения инфекционного заболевания у человека зависит от способности его иммунной системы дать адекватный ответ на вторжение какого-либо из этих чужеродных элементов, распознать его и нейтрализовать.

Инфекционные заболевания: симптомы

Симптоматика этих болезней настолько разнообразна, что, несмотря на свою яркую выраженность, зачастую, очень тяжело определить ее вид, а ведь это связано с выбором метода лечения.

Современной медицине известно более 5000 инфекционных заболеваний и около 1500 их симптомов. Это говорит о том, что одни и те же симптомы проявляются во многих болезнях - такие симптомы называют общими или неспецифическими. Вот они:

- повышенная температура тела;

- общая слабость организма;

- снижение аппетита;

- озноб;

- нарушение сна;

- мышечная боль;

- ломота в суставах;

- тошнота и рвота;

- повышенное потоотделение;

- головокружение;

- сильные головные боли;

- апатия.

Но особенную ценность при диагностике инфекционных заболеваний имеют патогномоничные симптомы - признаки, характерные только какой-то одной форме инфекционной патологии. Вот некоторые примеры таких симптомов:

- пятна Вольского-Филатова-Коплика на слизистой ротовой полости характерны только для кори;

- для коклюша характерен особый кашель - судорожный с репризами;

- опистотонус (выгибание спины) является характерным симптомом столбняка;

- водобоязнь - отличительная черта бешенства;

- менингококковую инфекцию можно со 100%-ой уверенностью диагностировать по наличию визикулезной сыпи по ходу нервных стволов.

Патогномоничные симптомы известны для большинства инфекционных заболеваний и каждый врач-инфекционист обязан знать самые распространенные из них.

Кроме всего прочего, существует группа симптомов, которая занимает как бы промежуточное положение между общей и патогномоничной симптоматикой. Эти симптомы могут встречаться не только у инфекционных заболеваний, но и у других тоже. К примеру, увеличенные размеры печени характерны как для вирусного гепатита, так и для цирроза печени, сердечной недостаточности, малярии, брюшном тифе. увеличенный размер селезенки встречается при брюшном тифе, сепсисе, малярии, вирусном гепатите.

Именно поэтому любые инфекционные заболевания людей диагностируются при сочетании множества признаков с применением множества методов анализа и инструментальной диагностики, потому что, повторимся, от этого зависит выбор метода лечения болезни, и, соответственно, успех от этого.

Диагностика инфекционных заболеваний людей

Для диагностики инфекционных заболеваний используется как анамнез (опрос больного), так и лабораторно-инструментальные методы:

- бактериологический;

- серологический;

- вирусологический;

- паразитологический;

- иммунофлюоресцентный.

После опроса больного и предварительных выводов берется материал на анализ, который определяет врач. Этим материалом могут быть: кровь (чаще всего), моча, кал, спинномозговая жидкость, мокроты, мазки со слизистых оболочек, рвотные массы, биоптаты и пунктаты органов.

В последнее время для диагностики инфекционных заболеваний широкое распространение получил иммуноферментный анализ.

Большинство методов диагностики направлены на определение разновидности возбудителя, либо наличия и принадлежности антител к определенным классам иммунных компонентов, что позволяет дифференцировать различные инфекционные заболевания.

Так же, нередко для диагностики этих болезней используют кожные пробы с введенными в них аллергенами для провоцирования соответствующих реакций.

Лечение инфекционных заболеваний людей

В настоящее время имеется огромнейшее количество различных лекарственных препаратов, которые предназначены для лечения разных инфекционных заболеваний людей, и перечислить их все невозможно. да и нет в этом надобности. У многих известных ученых, в настоящее время, очень неоднозначное отношение, к примеру, к антибиотикам, у других - к другим препаратам.

Во-первых, любой лекарственный препарат имеет определенные противопоказания и вызывает какие-то побочные эффекты и это основный их недостаток.

Во-вторых, лекарственные препараты, действие которых, направлены на нейтрализацию чужеродных агентов, на самом деле, оказывают "медвежью услугу" иммунной системе, которая развивается и крепнет только в столкновениях с инфекциями, и поэтому чрезмерный прием лекарств, на самом деле, ослабляет организм. Получается парадокс: лечим от одного и тут же "подхватываем" другое заболевание, а то еще и целый их "букет".

В-третьих, прием лекарственных препаратов (особенно антибиотиков) постепенно уничтожает микрофлору желудка - важнейшего звена иммунной системы человека, а это имеет весьма непредсказуемые последствия. Именно поэтому лечение инфекционных заболеваний необходимо проводить одновременно с приемом пробиотиков и пребиотиков, которые являются на 100% натуральными.

Лечение инфекционных заболеваний людей заключается в применении следующих препаратов:

- антибактериальных ( химио- и антибиотикотерапия);

- гамма- или иммуно-глобулинов (серотерапия);

- интерферонов;

- бактериофагов (фаготерапия);

- вакцины (вакцинотерапия);

- препараты крови (гемотерапия).

Сегодня назрела новая парадигма в лечении инфекционных заболеваний: ученые пришли к выводу, что более важным является поддержка иммунной системы (ИС) в ее борьбе с чужеродными агентами, а не прямое влияние на эти агенты, хотя в тяжелых случаях, конечно же, времени нет на восстановление оптимальной функциональности ИС.

Именно по этой причине необходима комплексная терапия этих патологий, в которой наряду с традиционными лекарственными средствами необходимо применять иммуномодуляторы и иммуностимуляторы. Многие из этих препаратов:

- нейтрализуют побочные эффекты, вызываемые лекарственными средствами;

- укрепляет иммунитет организма;

- усиливает терапевтический эффект применяемых лечебных препаратов;

- быстро восстанавливает организм.

Инфекционные заболевания: профилактика

Профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных заболеваний известны с давних пор и в советский период они носили название: "Здоровый образ жизни". С тех пор они не потеряли свою актуальность, и мы напомним здесь о них.

1. В первую очередь, инфекционные заболевания зависят от нормальной функциональности иммунной системы, состояние которой, в свою очередь зависит от нормального питания. Поэтому правило №1 - питайтесь правильно: не переедайте, употребляйте меньше животных жиров, включите в рацион больше свежих фруктов и овощей, как можно меньше ешьте жаренную пищу, кушайте чаще, но в меньших количествах.

2. Инфекционные заболевания можно предупредить систематическим употреблением иммунных препаратов: иммуномодуляторов и иммуностимуляторов (это второе по важности правило).

3. Укрепляйте иммунитет систематическим употреблением таких растительных продуктов, как лук, чеснок, мед, лимонный сок (не в чистом виде), малина, облепиха, имбирь.

4. Ведите активный образ жизни: делайте зарядку по утрам, посещайте спортзал или бассейн, бегайте по вечерам.

5. Инфекционные заболевания не страшны закаленному организму, поэтому займитесь закалкой (баня и контрастный душ - лучшее средство для этих целей).

6. Откажитесь от вредных привычек: бросьте курить и злоупотреблять алкоголем.

7. Избегайте стрессовых ситуаций и не поддавайтесь депрессивным состояниям, ничто так сильно не подавляет работу иммунной системы, как наши нервные срывы, поэтому станьте оптимистом и поймите, что в этой жизни нет ничего более важного, чем ваше здоровье.

8. Научитесь правильно отдыхать. Постоянный просмотр телевизионных передач и "отдых" на диване - это не отдых. Настоящий отдых должен быть активным и обязательно предусматривать чередование физических и умственных нагрузок.

Это простые правила, которые должны стать образом жизни каждого человека, и тогда гарантируем вам: никакие инфекционные заболевания для вас не будут представлять абсолютно никакой опасности.

Официальный сайт Ру-Трансфер Фактор. г. Москва, ул. Марксистская, д. 22, стр. 1, оф. 505

Тел: 8 800 550-90-22, 8 (495) 517-23-77

Напишите нам в Viber

Напишите нам в Telegram

Напишите нам в Facebook Messenger

Напишите нам VKontakte

Напишите нам в Одноклассники

С появлением Интернета и свободных СМИ, люди стали узнавать всё больше о смертельных заболеваниях — инфекционных, вирусных, онкологических и наследственных. Но мало кто слышал о фатальных прионных болезнях. Несмотря на клинические испытания, на данный момент не существует ни одного доказанного универсального лечения этой группы заболеваний. Невролог Ричард Джонсон из Университета Джона Хопкинса говорит, что если прионы пациента превратились в патологические, он умирает, и мы не можем этого избежать.

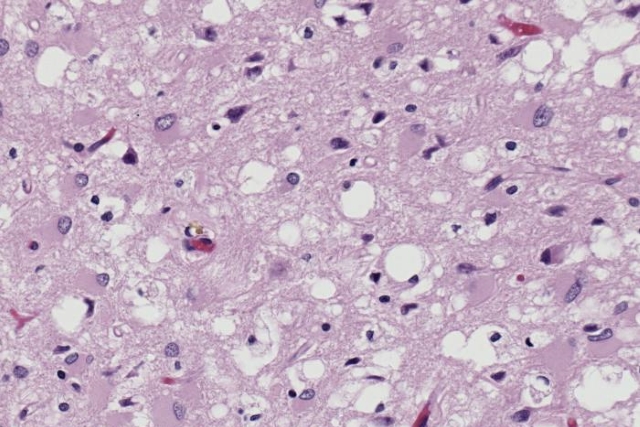

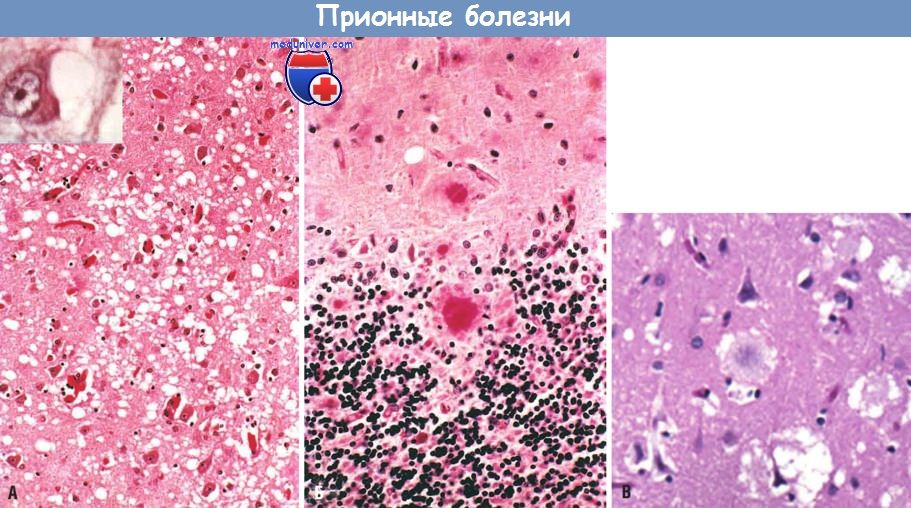

Прионные заболевания — они же называются трансмиссивными губчатыми энцефалопатиями — представляют собой семейство редких прогрессирующих нейродегенеративных заболеваний, которые поражают как людей, так и животных. Их отличают:

- длительный инкубационный период;

- характерные губчатые разрыхления мозговой ткани, связанные с потерей нейронов;

- неспособность иммунной системы отреагировать на заражение, инициируя воспалительный процесс.

Прионные болезни поражают как людей, так и животных, быстро прогрессируют и всегда приводят к летальному исходу.

Возбудитель болезни — прионы — тип белков с аномальной третичной структурой, не содержащий нуклеиновых кислот. Сам термин относится к патологическим патогенным агентам, которые способны вызывать аномальное сворачивание специфических нормальных клеточных белков, которые называются как раз прионными белками, встречающихся чаще всего в мозге. Функции этих нормальных прионных белков до сих пор полностью не изучены.

Болезнь Крейтцфельдта – Якоба — БКЯ, псевдосклероз спастический, синдром кортико-стриоспинальной дегенерации, трансмиссивная спонгиоформная энцефалопатия, коровье бешенство.

Это прогрессирующее дистрофическое заболевание коры большого мозга, базальных ганглиев и спинного мозга. Считается основным проявлением губчатой энцефалопатии (прионной болезни). Излечение невозможно. БКЯ поражает людей всех национальностей и рас, мужчин и женщин, взрослых и детей.

Прионные белки — нормальные белки, которые присутствуют у каждого человека. Но есть определённые группы людей, у которых присутствует генетическая мутация, предрасполагающая их к синтезу патогенного прионного белка. Прионные болезни также могут передаваться путём прямого заражения, передача может произойти и в ходе хирургических манипуляций, использования человеческого гормона роста или употреблении заражённого мяса. Такой вид заражения называется ятрогенным и он остаётся в процентном меньшинстве относительно иных форм БКЯ.

Процентное соотношение ятрогенных случаев болезни Крейтцфельдта – Якоба в исследовании National CJD Research & Surveillance Unit у 177 пациентов.

- Гормон роста (соматотропин) — 53,1% (94 случая).

- Твердая мозговая оболочка (в том числе поедание) — 38,9% (69 случаев).

- Гонадотропный гормон — 2,25% (4 случая).

- Нейрохирургический инструментарий — 2,25% (4 случая).

- Пересадка роговицы — 1,69% (3 случая).

- Электроды для стереоэлектроэнцефалографии — 1,12% (2 случая).

- Пересадка печени — 0,56% (1 случай).

Есть случаи заражения, которые не классифицируются ни по одной из двух вышеупомянутых причин, в таком случае они считаются спорадическими, то есть возникшими спонтанно и самостийно, по независящим от генетики или внешних факторов обстоятельствам.

Доктор Ойбек Тургунхужаев, руководитель направления нейрореабилитации Междисциплинарного центра реабилитации (Москва), говорит, что окончательный диагноз человеку с подозрением на какое-либо прионное заболевание основывается на оценке клинических признаков и симптомов и ряде вспомогательных исследований. Долгое время единственным методом подтверждения диагноза была электроэнцефалография. Но поскольку общая чувствительность этого метода ограничена, полезность этого исследования была поставлена под сомнение.

Прионные заболевания неизлечимы, они неизбежно фатальны. Кроме этого, проблема заключается в том, что для постановки достоверного диагноза необходимо проводить вскрытие. Любое вскрытие — это риск для патологоанатома, так как были случаи ятрогенного заражения специалистов от умерших пациентов.

По приказу Роспотребнадзора, о том, что человек заболел прионной болезнью необходимо извещать в течение двух часов. При этом установление такого диагноза ведет за собой, по российским инструкциям, утилизацию всего оборудования, с которым пациент был в контакте. Именно поэтому, когда Медуза рассказывала случай одной из больных БКЯ, все клиники говорили о том, что у них нет оборудования для наблюдениях таких пациентов. На самом деле — это просто способ не потерять миллионы рублей, утилизируя даже аппарат МРТ. Если бы речь шла о сотнях поставленных диагнозов прионной болезни (например, в США регистрируется 300 случаев ежегодно, возможно, их больше), тогда речь шла бы о потери миллиардов рублей для российских больниц и бюджета. Именно поэтому официально диагноз не ставится, врачи не хотят об этом говорить, так как никакого официального распоряжения не существует, что диагноз ставить нельзя. В итоге выходит, что заболевание есть, смерти есть, а причины для родственников и умирающих людей — нет.

Им никто не скажет, что скорее всего родственники уже заразились. Никто не скажет, что нельзя пробовать сырой фарш или есть сырое мясо, тем более мозги. Также как из-за того, что диагноз не ставится, можно случайно пересадить орган больного прионной болезнью, тем самым заразив другого человека. Также это может произойти через хирургический инструмент (такие случае были, об этом ниже).

Когда мы просили хоть кого-то рассказать нам о прионных болезнях, практически никто не готов был говорить открыто. Так мы анонимно поговорили с врачом-неврологом одной из крупнейших московских больниц. «С прионами две проблемы. Во-первых, для постановки достоверного диагноза необходимо проводить вскрытие. Хотя формально (по российским руководствам, например) проводить вскрытие можно, хотя и в особенных условиях. Любое вскрытие — это, естественно, дополнительный риск для патологоанатомов, потому что были описаны случаи заражения патологоанатомов от умерших пациентов. никто не хочет переводить на них риск.

Во-вторых, так как прионные инфекции — это тяжело протекающие, неизлечимые заболевания (хотя и с довольно сложным путем передачи), в нашей стране чертовски сложные законы для регистрации и ведения таких пациентов; о случаях обязаны сообщать в случае выявления чуть ли не в течение двух часов, после постановки диагноза необходимо проводить уничтожение части в том числе дорогостоящего оборудования, которое, как может оказаться по факту, даже рядом не лежало с пациентом, нужно переоформлять документы и так далее.

Болезнь Крейтцфельда – Якоба (БКЯ) является одной из разновидностей прионных болезней. Это быстро прогрессирующее, фатальное нейродегенеративное заболевание, которое, как полагают, вызвано аномальной изоформой прионного белка. БКЯ встречается во всем мире, и согласно статистике, во всем мире заболевает 1 из миллиона человек.

Прионные болезни не идут по одному и тому же сценарию, у людей, страдающих одним и тем же прионным поражением могут разниться эпидемиология и патогенез. Болезнь Крейтцфельда-Якоба делят на несколько типов.

Спорадическая Болезнь Крейтцфельда-Якоба (сБКЯ) — наиболее распространенный вид трансмиссивных губчатых энцефалопатий человека, на долю которого приходится около 85% случаев зарегистрированных заболеваний прионной природы. СБКЯ имеет очень быстрое течение болезни — средняя продолжительность жизни после проявления признаков составляет всего шесть месяцев. Более 90% пациентов умирают в течение года после появления симптомов. Пик заболеваемости приходится на пожилых людей возрастом 60–70 лет, в других возрастных группах случается куда реже. Одной из гипотез происхождения сБКЯ является мнение, что это спонтанное нейродегенеративное заболевание, возникающее в результате соматической мутации гена PRNP или случайного структурного изменения в белке PrP, вызывающее образование PrPSc2. Эпидемиологические исследования не выявили связи спорадической формы БКЯ с экологическими факторами.

Первые симптомы сБКЯ обычно неспецифические: головная боль, недомогание, кашель, головокружение и изменение поведения, настроения или провалы в памяти. Для подтверждения диагноза должно пройти время, чтобы появились и иные основания полагать прионную природу. Классическими клиническими признаками с БКЯ являются:

- быстрое снижение когнитивных способностей;

- атаксия (нарушение согласованности движения различных мышц);

- миоклонус (быстрые внезапные сокращения отдельных мышц), оканчивающиеся акинетическим мутизмом (торможение всех двигательных функций, кроме фиксирующих движений глазных яблок).

Окончательный диагноз зависит от оценки клинических проявлений и результатов лабораторных тестов.

Акинетический мутизм — состояние при котором пациенты перестают двигаться и следить глазами за целью, за исключением реакции глаз на раздражители или длительной фиксации взгляда, их мышцы самостоятельно или под воздействием внешних факторов периодически быстро сокращаются. Пациенты страдают недержанием, не издают никаких звуков или только нечленораздельные шумы. Если глотание сохраняется, пациенты могут прожить в этом состоянии в течение нескольких недель, даже годы при иных благоприятных факторов, получая питание внутривенно или через трубку. При спорадической форме БКЯ, пациенты доходят до этого состояния в течение первых недель заболевания. Всамых стремительных сценариях, 10% пациентов доходят до этого состояния за год.

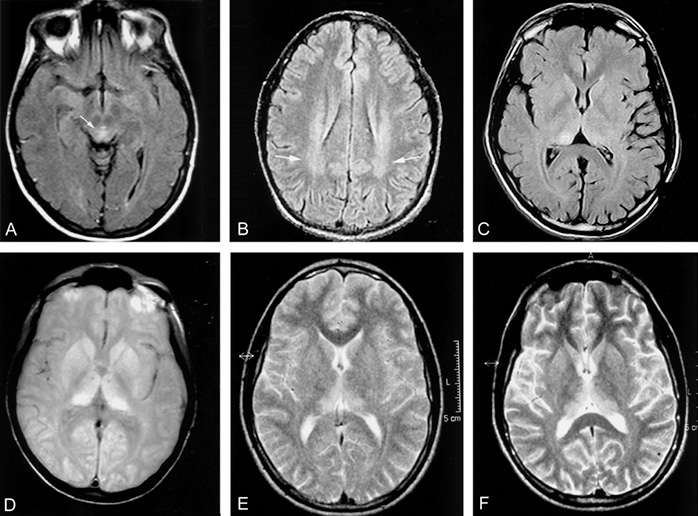

Долгое время самым информативным способом постановки диагноза было проведение диффузионно-тензорной МРТ. Этот способ является наиболее доступным, относительно неинвазивным и действенен при ранних изменениях в коре головного мозга. СБКЯ можно обнаружить через маркеры в назальных слизистых оболочках, спинномозговой жидкости, моче или крови, но эти тесты часто дают ложноположительные результаты — белок 14.3.3 не является специфичным без появления сопутствующей клинической картины. Протеинограмма является новым оптимальным методом диагностирования сБКЯ, так как она самая чувствительная из всех вышеназванных.

Белки 14-3-3 — семейство регуляторных молекул, встречающихся у всех эукариот. Они связываются со множеством других белков, регулируя их функции и тем самым влияя на множество процессов, в том числе регулировку клеточного цикла, контроль метаболизма, апоптоз, контроль транскрипции генов. Они были обнаружены более 40 лет назад при систематической классификации белков нервной ткани, где их содержание превышает 1% от всех белков. К настоящему времени описано более 300 различных белков-мишеней, способных взаимодействовать с 14-3-3.

Протеинограмма — исследование, изучающее количественное соотношение разновидностей белка в крови. В понятие общего белка входят все возможные белки, несмотря на их различия в строении и функциях.

Наследственная форма болезни Крейтцфельда – Якоба и также связанная с генетическими мутациями фатальная семейная бессонница составляют всего 10% от всех случаев прионных болезней. Множество исследований указывает на то, что общий путь в патогенезе заболевания может быть общим как для спорадических, так и для наследственных форм прионного заболевания, за исключением того, что в первом случае превращение белка происходит без участия каких-либо факторов, а не предопределено наличием мутации в генах.

Фенотип — совокупность характеристик, присущих на определённой стадии развития болезни. Фенотип формируется на основе генотипа.

Полиморфизм — способность некоторых организмов существовать в состояниях с различной внутренней структурой или в разных внешних формах.

При наследственном прионном заболевании, фенотип заболевания будет определяться комбинированным эффектом патогенных мутаций, полиморфизма кодонов 129 и типа PrPSc. Полиморфизм кодона 129 играет двойную роль в прогнозировании исхода заболевания. Главным в понимании патогенеза прионной болезни является детальное и точное знание процессов и условий in vivo для образования PrPSc, которые неизбежно приводят к развитию и выражению заболевания. Эти знания позволят разработать рациональную и эффективную стратегию терапевтического вмешательства.

Новый вариант болезни Крейтцфельда – Якоба (nvCJD) был впервые идентифицирован в 1996 году. Последующие исследования подтвердили гипотезу, что эта форма связана с бычьей губчатой энцефалопатией. Скорее всего, пациенты употребляли в пищу мясо, содержащее патологические прионы мозга коров.

В отличии от спорадической формы, болезнь не имеет четкого возраста заражения. У пациентов с нБКЯ часто выявляют и психиатрические симптомы, потому порой она ошибочно диагностируется как психическое, а не неврологическое расстройство. Истинная причина психиатрических симптомов кроется в когнитивных нарушениях, постоянных болях в конечностях, нарушениях адекватности ощущений (парестезия или дизестезия), расстройствах речи или зрения.

В течение 6–8 месяцев развиваются пороки управления мышечной системой, но в некоторых случаях развитие болезни может длиться и более 18 месяцев. Потому этот диагноз достаточно трудно поставить при появлении первых признаков заболевания. Если у пациента возникают неконтролируемые движения, возрастает вероятность грамотного диагностирования нБКЯ. В отличие от спорадической формы, где характерны внезапные мышечные спазмы при напряжении (миоклонус), в случае с новой формой возможны и дистония (синдром, при котором происходит постоянное спазматическое сокращение мышц), и хорея (синдром, характеризующийся беспорядочными, отрывистыми, нерегулярными движениями).

Летальная стадия новой формы похожа на летальную стадию спорадической формы болезни Крейтцфельда-Якоба, она проходит с прогрессирующей потерей контроля над мышцами, часто приводящей к состоянию акинетического мутизма.

В отличие от более распространенных слабоумных состояний, которые обычно развиваются годами, быстро прогрессирующие деменции могут развиваться в течение нескольких месяцев, недель или даже дней и приводить к смерти. На спорадическую форму БКЯ приходится 46,9 % всех зарегистрированных случаев быстро прогрессирующей деменции, на генетическую форму прионных заболеваний — 13,6%. 39% всех случаев составляют лобно-височная деменция (FTD), кортикобазальная дегенерация (CBD), болезнь Альцгеймера (AD), деменция с тельцами Леви (DLB) и прогрессивный паралич.

Как правило, спорадическая форма БКЯ представлена совокупностью деменции и нейродегенеративных или психиатрические симптомов. У таких больных распространены пирамидная, мозжечковая и фокальная кортикальная дисфункция. У трети пациентов деменции предшествуют жалобы на усталость, головную боль, нарушение сна, недомогание, потерю веса, боль, депрессию или изменения в поведении.

Неврологические симптомы, включая атаксию, дизестезию, слабоумие или мышечные расстройства (хорея, миоклонус или дистония) появляются позже. Большинство случаев быстро прогрессирующей деменции без других сопутствующих симптомов случается у пожилых людей из-за метаболических нарушений или острых инфекций (пневмонии или инфекции мочевыводящих путей). Потому перед прохождением лабораторных тестов врачи первостепенно указывают быстро прогрессирующую деменцию без явного диагноза. Окончательный вердикт будет зависеть от полученных результатов анализов и обследований, заболевания будут отличаться в зависимости от клинической картины. ЭЭГ может помочь исключить судорожную активность головного мозга и обратиться к диагностике других состояний, таких как БКЯ.

Быстро прогрессирующая деменция представляют собой одну из самых сложных неврологических проблем. Дифференциальная диагностика широко используется для подтверждения окончательных диагнозов, которые могут относиться к нейродегенеративным, аутоиммунным, инфекционным и опухолевым заболеваниям. Даже при таком тщательном подходе к обследованию пациентов, небольшой процент случаев диагностируются уже после смерти.

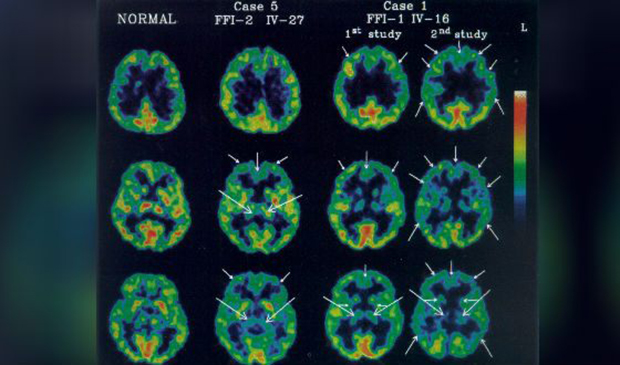

Фатальная семейная бессонница — это редкое прионное заболевание, которое в буквальном смысле лишает сна и приводит к снижению всех нейро-двигательных и психических функций. Можно выделить две формы этой болезни: генетическую и спорадическую.

Генетическая форма связана с мутацией, приводящей к превращению белка PrP в прионный белок. Спорадическая же появляется спонтанно, без каких-либо предпосылок. Это заболевание отличается от других прионных заболеваний областью поражения — превращение прионных белков в патологические преимущественно происходит в одном отделе головного мозга — таламусе, который, в том числе, отвечает и за сон.

Диагноз фатальной семейной бессонницы в генетической форме подтверждается генетическим тестированием. В случае со спорадическими случаями, могут обнаружить нарушения в структуре сна и аномалии в таламусе полисомнография и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Средняя продолжительность жизни с начала первых симптомов заболевания — 3 года, лечения не существует.

Синдром Герстманна-Штраусслера-Шейнкера — это редкая генетическая форма трансмиссивной губчатой энцефалопатии, которая впервые была описана австрийскими неврологами в 1936 году. Синдром чаще всего проявляется в возрасте 40–50 лет, и вызван мутациями генов прионного белка PRNP на 20 хромосоме.

Клиническая картина синдром схожа со спорадической формой БКЯ, но он отличается продолжительностью и медленно прогрессирующей деменцией наряду с иными симптомами. Синдром Герстманна-Штраусслера-Шейнкера может длиться как нескольких месяцев так и несколько лет, средняя продолжительность жизни — 5 лет. Диагностировать заболевание можно даже на ранних стадиях посредством проведения магнитно-резонансной томографии. На МРТ будут наблюдаться губчатые изменения в коре и разрастание глиальных клеток.

Глиальные клетки или нейроглия — совокупность вспомогательных клеток нервной ткани. Составляет около 40 % объёма ЦНС. Количество глиальных клеток в мозге примерно равно количеству нейронов.

Глиальные клетки имеют общие функции и, частично, происхождение (исключение — микроглия). Они составляют специфическое микроокружение для нейронов, обеспечивая условия для генерации и передачи нервных импульсов, а также осуществляя часть метаболических процессов самого нейрона.

Обнаруживать прионную болезнь достаточно трудозатратно, учитывая то, что если диагноз подтвержден, пациенту уже ничем не помочь, а больницы теряют миллионы рублей. И самое жуткое, что все люди на Земле в группе риска. Прионы не пощадят никого. Поэтому не пробуйте фарш, после того, как его посолили. Не ешьте потроха и мозги коров и свиней, и посещайте врача вовремя. В конце концов, МРТ врать не будет.

Читайте также: