Инфекционные заболевания в янао

Паспорт ведомственной целевой программы органов и

организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Ямало-Ненецком

автономном округе на 2014-2016 г.г. (далее ЯНАО)

Наименование территориального органа Роспотребнадзора:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО

Цель программы и

характеризующие её достижение:

Обеспечение эпидемиологического благополучия населения автономного округа путем повышения эффективности организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий.

1) Стабилизация инфекционной и паразитарной заболеваемости - по 20 нозоформам (2014-2016 г.г.).

2) Снижение инфекционной и паразитарной заболеваемости - по 20 нозоформам (2014-2016 г.г.).

3) Отсутствие случаев заболевания гриппом птиц среди населения ЯНАО.

Задачи программы и

характеризующие их решения:

1. Стабилизация и снижение заболеваемости по большинству нозологических форм инфекционной и паразитарной патологии.

1) Достижение уровня заболеваемости: дифтерией, корью, паротитом, туляремией, лептоспирозом, сибирской язвой, бруцеллезом - на спорадическом уровне.

2) Достижение уровня заболеваемости (на 100 тыс. населения):

- коклюшем: 2014 - 1,3; 2015 - 1,3; 2016 - 1,2;

- краснухой: 2014-0,0; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0;

- гепатитом В: 2014 - 1,0; 2015 - 1,0; 2016 - 1,0;

- сальмонеллезом: 2014 - 21,5; 2015 - 21,0; 2016 - 21,0;

- туберкулезом: 2014- 127,0; 2015 - 125,0; 2016 - 120,0.

3) Стабилизация показателей заболеваемости острыми кишечными заболеваниями, гепатитом А, биогельминтозами.

2. Совершенствование надзора и контроля за гриппом в условиях подготовки к возможной пандемии.

1) Предупреждение случаев заболевания людей гриппом птиц.

2) Достижение охвата населения прививками против гриппа не менее 30% населения автономного округа (2014, 2015,2016).

3. Поддержание охвата населения прививками национального календаря прививок.

Охват населения профилактическими прививками национального календаря профилактических прививок:

- дифтерия взрослые: 2014 - 95,0%; 2015 - 95,0%; 2016 - 95,0%;

- корь 18-35 лет: 2014 - 95,0%; 2015 - 95,0%; 2016 - 95,0%;

- корь до 17-ти лет: 2014 - 95,0%; 2015 - 95,0%; 2016 - 95,0%;

- эпидпаротит до 17-ти лет: 2014 - 95,0%; 2015 - 95,0%; 2016 - 95,0%;

- полиомиелит до 15 лет: 2014 - 95,0%; 2015 - 95,0%; 2016 - 95,0%;

- краснуха до 17-ти лет: 2014 - 95,0%; 2015 - 95,0%; 2016 - 95,0%;

- гепатит В до 17-ти лет: 2014 - 95,0%; 2015 - 95,0%; 2016 - 95,0%;

4. Обеспечение санитарно - эпидемиологического благополучия населения ЯНАО.

1) Заболеваемость корью, дифтерией, эпидпаротитом, зоонозными инфекциями (туляремия, бруцеллез, лептоспироз, сибирская язва) - на спорадическом уровне (2014-2016 г.г.).

2) Отсутствие случаев заболевания врожденной краснухой, малярией и корью с местной передачей, гриппом птиц среди людей (2014-2016 г.г.).

5. Отсутствие вспышек инфекционных заболеваний с распространением.

1) Отсутствие групповой внутрибольничной заболеваемости (2014-2016 г.г.).

2) Локализация групповой заболеваемости среди населения и в организованных коллективах (2014-2016 г.г.).

6. Охват населения прививками национального календаря прививок на уровне регламентированных показателей.

1) Поддержание на уровне 95% и выше охвата профилактическими прививками национального календаря прививок (2014-2016 г.г.);

7. Стабилизация и снижение заболеваемости туберкулезом.

1) Охват флюороосмотрами взрослого населения ЯНАО: 2014 - 85%; 2015 - 87%; 2016 - 88%.

2) Заболеваемость туберкулезом: 2014 - 127,0; 2015 - 125,0; 2016 - 120,0 на 100 тыс. населения.

Результаты программы и значения индикаторов, характеризующих их достижения, не изменятся, в том числе их изменения в случае увеличения бюджетных ассигнований на реализацию программы:

(подпрограмм, функций, государственных услуг, мероприятий):

1. Совершенствование мероприятий и повышение действенности эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями.

2. Надзор за реализацией национального проекта в сфере здравоохранения.

3. Надзор за поддержанием высокого уровня охвата профилактическими прививками и обеспечением безопасности иммунизации.

4. Проведение мероприятий по предупреждению заноса и распространения гриппа птиц на территории ЯНАО.

5. Контроль за проведением мероприятий по поддержанию заболеваемости природно-очаговыми инфекциями на спорадическом уровне. Эпизоотологическое наблюдение за природными очагами инфекционных заболеваний.

6. Надзор за паразитарными заболеваниями, в т.ч. за лабораторной диагностикой.

7. Вынесение на административные уровни вопроса организации в автономном округе системы сбора и удаления медицинских отходов.

8. Защита прав потребителей при оказании медицинских услуг.

Сроки реализации программы

Объемы и источники финансирования

2014 г. - 39890,0 тыс. рублей 2016 г. - 46527,7 тыс. рублей

2015 г. - 43081,2 тыс. рублей

В том числе на исполнение действующих обязательств: 129498,9 тыс.рублей

2014 г. - 39890,0 тыс. рублей 2016 г. - 46527,7 тыс. рублей

2015 г. - 43081,2 тыс. рублей

Адрес размещения программы в сети Интернет:

Обоснование ведомственной целевой программы Управления «ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Ямало-Ненецком автономном округе оценивалась как напряженная, но управляемая.

Комплексный подход к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней в автономном округе, позволил достичь определенных результатов по обеспечению сдерживания эпидемиологической ситуации.

По итогам 2012 года показатели заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями оставались на среднемноголетнем уровне. Из 112 учитываемых инфекционных и паразитарных заболеваний, по 41 нозологической форме отсутствовала регистрация, по 28 нозологиям отмечалось снижение, по 18 достигнута стабилизация. Рост заболеваемости произошел по 25 нозологиям инфекционных и паразитарных болезней: cальмонеллезу, ОКИ неустановленной этиологии, ОКИ вызванных ротавирусом, ОКИ вызванных норовирусом, ВГА, паротиту эпидемическому, ГЛПС, ветряной оспе, гонококковой инфекции, педикулезу, инфекционному мононуклеозу, туберкулезу, микроспории, токсоплазмозу, трихоцефалезу, энтеробиозу, тениаринхозу, ВБИ (послеоперационные инфекции, омфалит, конъюнктивит, ОКИ, пневмонии), внутриутробным инфекциям, укусам.

Показатель общей инфекционной и паразитарной заболеваемости в 2012 году составил - 39 486,5 случаев на 100 тысяч населения, по сравнению с предыдущим годом он снизился на 4,8% (2011г.-41461,5 случая на 100 тысяч населения).

В 2012 году в регионе не было зарегистрировано случаев заболевания такими управляемыми инфекциями как дифтерией, полиомиелитом, включая вакциноассоциированным, корью, краснухой, столбняком. Снижение числа инфекционных болезней, прежде всего, связано со снижением показателей заболеваемости ОРВИ и гриппом - на 5,3% или 6112 случаев, ветряной оспой на 734 случая или 11,5%. При проведении ранжирования инфекционных заболеваний следует выделить 17 ведущих наиболее массовых форм, которые и определяют эпидемиологическую ситуацию в автономном округе.

На первом ранговом месте острые респираторные заболевания с показателем 35135,4 на 100 тыс. населения. По итогам 2012 года ОРЗ и ОРВИ переболело 188522 человека, в том числе детей до 14 лет - 133176 человек (70,6%) от общего числа заболевших ОРВИ.

На втором ранговом месте находится ветряная оспа с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения 1185,5 случая, в том числе среди детей до 14 лет - 5376,4 на 100 тыс.

Третье ранговое место заняли ОКИ с числом заболевших 5 506 человек и показателем заболеваемости 1026,2 на 100 тыс., в том числе среди детей до 14 лет зарегистрировано 3 790 случаев, показатель на 100 тысяч составил - 3442,0.

Паразитозы заняли по итогам 2012 года четвертое ранговое место с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения 733,6 случая.

Из группы 17 инфекций с 10 по 15 ранговое место занимают в основном социально-значимые инфекции (чесотка, туберкулез, гонорея, сифилис). Сложившееся распределение ранговых мест инфекционных заболеваний в автономном округе свидетельствует о нетипичном для РФ эпидемическом процессе.

Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости туберкулезом в Ямало-Ненецком автономном округе остается напряженной. В целом, за последние пять лет произошло снижение уровня заболеваемости на 5,8 %. Тенденция к снижению уровня заболеваемости соответствует общероссийской, но имеет меньшие темпы. За прошедший год было выявлено 311 случаев заболевания туберкулезом на территории автономного округа и 42 случая среди лиц находящихся в учреждениях УФСИН. Всего в округе было выявлено 353 случая. Показатель заболеваемости составил 65,79 на 100 000 населения с учетом УФСИН и 57,96 без учета случаев туберкулеза выявленных в пенитенциарных учреждениях.

Заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями в автономном округе остается актуальной проблемой. Также остаются нерешенными ряд проблем, в частности: в лабораторной диагностике инфекционных заболеваний недостаточно используются современные методы диагностики; несвоевременное диагностирование внутрибольничных заболеваний; отсутствие ведения мониторинга за формированием госпитальных штаммов и возбудителей в учреждениях здравоохранения автономного округа и другие.

Препятствовать решению задач, поставленных в Программе, могут различные внешние условия (риски).

В Российской Федерации эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает ухудшаться. Высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией сохраняется, при этом явно активизировался выход эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию.

На конец 2017 года общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации составило более 1, 2 млн. человек, из которых умерло по разным причинам 276 660 ВИЧ-инфицированных, ежегодно их количество увеличивается.

Только за прошедший год территориальными центрами по профилактике и борьбе со СПИД было сообщено о 104 402 новых случаях заражения ВИЧ-инфекцией (2016г. – 103 438, 2017г. – 104 402). В тройку наиболее пораженных субъектов Российской Федерации вошли Свердловская (зарегистрировано 1741,4 живущих с ВИЧ на 100 тысяч населения), Иркутская (1729,6) и Кемеровская (1700,5) области, где наблюдаются самые неблагоприятные показатели распространения ВИЧ.

На 1 января 2018г. на территории Уральского федерального округа зарегистрировано 203 365 случаев ВИЧ-инфекции.

В возрастной структуре впервые выявленных ВИЧ-инфицированных жителей наибольшую долю составили лица в возрасте 30-39 лет – 46,4%, на втором месте по занимаемой доле находились лица в возрасте 40-49 лет – 22,0%, на третьем месте – 20-29 лет (20,7%).

Наибольший уровень пораженности по полу в УрФО зарегистрирован среди мужской части населения и достигает 61,4%. Среди мужчин в возрасте 18-29 лет данный показатель составил 6 740,1 на 100 тыс. человек, т.е. более 6% населения были инфицированы ВИЧ. Высокая пораженность инфекцией мужчин молодого возраста приводит к вовлечению в эпидемию молодых женщин, что способствует повышению заболеваемости в округе и отрицательно сказывается на статистике.

Среди впервые выявленных ВИЧ-позитивных пациентов с установленным фактором риска заражения 56,4% женщин инфицировались половым путем, в то время как среди мужчин преобладал наркотический путь инфицирования – 81,2%.

Ямал по-прежнему сохраняет самые низкие показатели распространенности и пораженности ВИЧ-инфекцией в Уральском регионе, но это не повод ослаблять контроль над ситуацией, ведь еженедельно статистика автономного округа пополняется вновь выявленными случаями ВИЧ-инфекции.

На 1 января 2018г., начиная с 1995 года, в ЯНАО зарегистрировано 3 168 случаев заражения ВИЧ-инфекцией, из них 281 новый случай ВИЧ-инфекции в 2017 году (270 новых случаев в 2016 году). Рост выявляемости ВИЧ-инфекции объясняется увеличением количества обследований среди жителей автономного округа. За 2017 год прошли обследование на ВИЧ более 161 тысячи российских граждан (более 147 тысяч человек в 2016 году).

В ЯНАО преобладающим путем распространения ВИЧ-инфекции является половой путь, который составляет 77% от общего числа выявленных. Наркотический путь достигает 20%.

Показатель выявления ВИЧ-инфекции в округе среди беременных женщин зарегистрирован как самый низкий и составил 0,03%.

На сегодняшний день продолжается активная работа в группе коренных малочисленных народов Севера. В 2017 году можно наблюдать снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди представителей КМНС. За 2017 год впервые выявлено 38 ВИЧ-инфицированных, в то время как в 2016 году впервые было выявлено 54 ВИЧ-инфицированных.

На данный момент, основной задачей Ямальского Центра СПИД является максимальное привлечение людей к обследованию, в рамках которого проводится серия мероприятий профилактического характера. Специалисты еженедельно проводят лекции, тренинги и видеоуроки для населения, устраивают выездные акции с мобильными палатками для тестирования на ВИЧ, а также раздают информационно-просветительскую продукцию, вовлекая все возрастные группы. Таким образом, у жителей округа повышается уровень информированности о проблемах ВИЧ-инфекции, путях заражения и методах личной и общественной профилактики, а увеличение количества обследованных на ВИЧ позволяет обеспечить раннее выявление ВИЧ-инфекции и начало своевременной антиретровирусной терапии, тем самым снизить риск заражения партнера и дать возможность людям прожить долгую и полноценную жизнь.

Стоит отметить, что все ВИЧ-инфицированные в мире получают бесплатное лечение, которое обеспечивает им максимально комфортную жизнь. При прохождении грамотной терапии пациенты могут прожить полноценную и долгую жизнь. Лечение ВИЧ проводится в региональных СПИД-центрах по единым стандартам и предусматривает индивидуальный подход к любому пациенту, подбор схемы в зависимости от стадии прогрессирования патологии. Главным принципом оказания медицинской помощи является максимальная конфиденциальность.

Ситуация на Ямале по обеспечению антиретровирусными препаратами стабильная. Все нуждающиеся в терапии ВИЧ-инфицированные обеспечены необходимыми лекарствами.

Минздравом РФ направлен график на поставку антиретровирусных в регионы. 14 февраля Ямальский СПИД-Центр получил данный график, в связи с чем, поставка препаратов на Ямал будет осуществляется периодично с апреля по ноябрь.

На сегодняшний день в Ямало-Ненецком автономном округе антиретровирусную терапию получают 56% от диспансерной группы. По данным Роспотребнадзора РФ на 30 июня 2016 года охват лечением в РФ составил 29%

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Лариса Жукова. Вспышка сибирской язвы поразила Ямало-Ненецкий округ впервые за 75 лет. На днях стало известно о смерти 12-летнего ребенка. Язву обнаружили у 20 человек. Еще 70 остаются госпитализированными с подозрением на инфекцию, более половины из них – дети. РИА Новости выяснили, чем опасна бацилла, как защититься от болезни и что думают о ней власти и местные жители.

Карантин в Ямальском районе округа ввели 25 июля. Тогда стало известно о массовом падеже животных: от сибирской язвы умерли больше 2 тысяч оленей. По словам местных жителей, около недели СМИ и власти не сообщали о произошедшем: "Всю информацию мы узнавали в первую очередь из социальных сетей от родственников врачей и спасателей МЧС", – рассказала жительница Салехарда Галина (имя изменено).

"На масштабы эпидемии повлияло и то, что сначала посчитали, что виновата жаркая погода и олени мрут от теплового удара. Потеряли на этом неделю или даже чуть больше",

– рассказал местный житель Иван (имя изменено).

Сибирскую язву обнаружили у 20 ненцев. Цифры привела главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

Это не полные данные по числу заболевших, сообщил РИА Новости губернатор округа Дмитрий Кобылкин. По его словам, чтобы установить точный диагноз, нужно до тридцати дней: сегодня только восьмые сутки.

В 2007 году отменили обязательную вакцинацию от инфекции: ученые не обнаружили в почве спор сибирской язвы, рассказал губернатор. Ситуация оказалась экстраординарной: последний раз эпидемия была в 1941 году. Пришлось просить помощи военных: "Своими силами тяжело было быстро утилизировать падших оленей, пока они не разложились. А они разбросаны на большом расстоянии", – сообщил Дмитрий Кобылкин.

"Сибирская язва довольно заразна и вызывает большое количество летальных исходов, – рассказал Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям. – Споры возбудителя хранятся в почве столетиями. Инфекция, которая попала в землю вместе с умершим животным еще во времена Александра Македонского, остается активной". По словам врача, вспышки болезни происходят после активации очагов (вымывания спор на поверхность) во время половодий, раскопок или таяния льда, как на Ямале.

Болезнь протекает в разных формах: кожной, кишечной и легочной. Легочная форма, например, была в США, когда рассылали конверты со спорами, – это самый тяжелый вариант инфекции. Практически стопроцентный летальный исход без срочного медицинского вмешательства: люди теряют сознание и умирают в течение нескольких часов после заражения.

"Кожную форму вылечить проще, потому что на пути бактерий стоят лимфоузлы: они задерживают развитие болезни. Признаком заражения являются карбункулы – гнойники с черной верхушкой. Кишечная форма сибирской язвы вызывает высокую температуру, боли в кишечнике и понос. Период от заражения до летального исхода может составить несколько часов или дней", – уточнил Владислав Жемчугов.

Чаще всего заражение происходит при употреблении или разделке мяса больного животного. Это вызывает настоящее беспокойство у ненцев, поскольку основным источником мяса для многих является именно оленина: "Обычно мы покупаем одну-две тушу на сезон", – рассказал местный житель Иван (имя изменено). – "Теперь мы не только не сможем купить мясо, но будем опасаться купить и рыбу".

Привиться против сибирской язвы может каждый желающий: в регион доставили девяносто тысяч доз вакцины. Однако кочевники-оленеводы отказываются считать сибирскую язву реальной угрозой.

По данным местных СМИ, ребенок, который умер от сибирской язвы, не только ел зараженное мясо оленя, но и пил его кровь. "Это традиционная еда северных народов, которые обитают в тундре и лишены пищевого разнообразия. Свежая кровь дает им энергию", – рассказал Андрей Подлужнов, ветеринарный врач и заводчик благородных оленей.

По его словам, кочевники встречаются с цивилизацией два раза в год, когда приходят сдавать оленей на мясо, и не доверяют "людям с большой земли". Именно поэтому многие оленеводы скрывают свое поголовье от пересчета, вакцинации и забоя. Несмотря на то, что, по данным пресс-службы губернатора Ямало-Ненецкого округа, удалось вакцинировать 35 тысяч оленей, кочевники продолжают максимально скрывать животных и уводить их от встречи со спасателями и военными:

"Олень для народов севера является практически тотемным животным. Вся жизнь оленевода сосредоточена вокруг него. Для кочевника потерять оленя – значит потерять все. Это их хлеб, дом, транспорт. Ничем другим оленеводы заниматься не умеют. Поголовье могут сократить сильно: примерно на три четверти. И восстановить популяцию крайне тяжело. Для местного населения это будет гуманитарной катастрофой",

– подчеркнул Андрей Подлужнов.

Возбудитель сибирской язвы может проникнуть через воду и поднятую с поверхности почвы пыль из региона-очага инфекции. Несмотря на это, специалисты отмечают, что вероятность такого заражения крайне мала. В зоне карантина врачи рекомендуют пить бутилированную воду либо из подземных источников. Власти Ямала также предупредили местных жителей о том, что сбор ягод и грибов в лесу сейчас крайне опасен.

Что касается других регионов России, то наиболее вероятным переносчиком инфекции могли бы стать птицы. Но те пернатые, которые находятся сейчас на гнездовьях в Ямало-Ненецком автономном округе, полетят на зимовки в Юго-Восточную Азию, Индию и Австралию, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Бёме. По ее словам, единственный прецедент, когда птицы гипотетически стали переносчиками вируса, был во время эпидемии птичьего гриппа, но и этот факт доказать стопроцентно не удалось.

Единственный реальный путь заражения сибирской язвой возможен при покупке нелегальной оленины. Эти поставки отследить не очень сложно: в округе практически нет дорог, и транспортная полиция находится на всех ключевых точках встреч кочевников с потенциальными покупателями, заверил губернатор Дмитрий Кобылкин.

Карантин с региона снимут, когда завершится сжигание всех трупов умерших оленей. После этого Роспотребнадзор снимет пробы почв в местах утилизации. Это будет не скоро. Как сообщили РИА Новости в региональном МЧС, "по информации Минобороны, это вопрос не двух недель и даже не месяца. Некоторые олени разбрелись поодиночке в пределах нескольких десятков километров. Каждого нужно будет найти". Спасатели надеются, что поиски всех животных удастся завершить до первого снега.

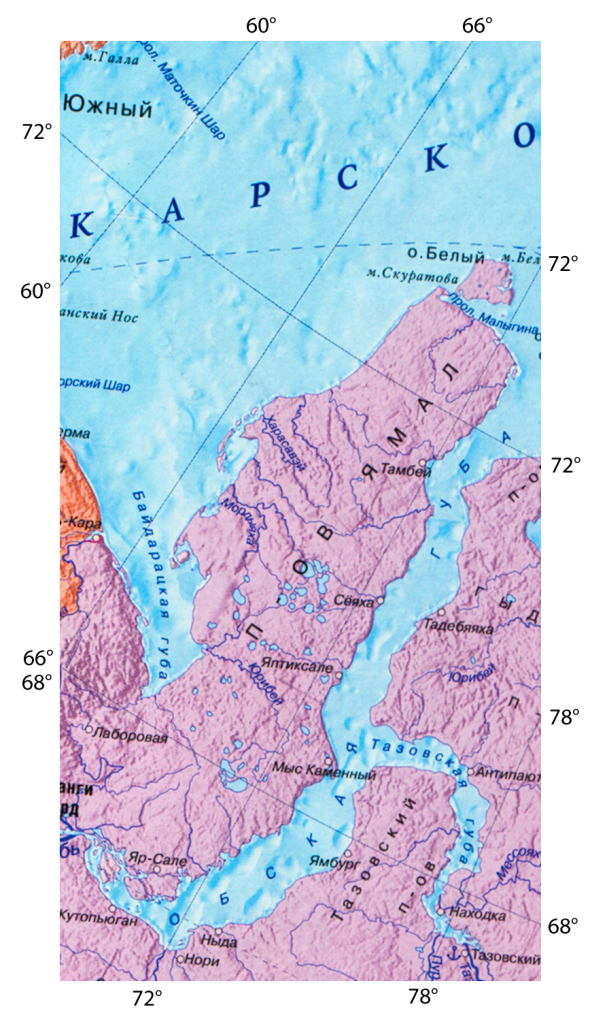

В июле − начале августа 2016 года общественность была обеспокоена эпидемической вспышкой сибирской язвы на полуострове Ямал в двухстах км от посёлка Яр-Сале Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Вспышка возникла на фоне широкомасштабной эпизоотии (распространения заболевания) среди северных оленей, в результате чего пало 2 572 оленя, заболело 24 человека, один из них погиб.

Причиной эпизоотии и эпидемической вспышки, по мнению ряда источников, следует считать аномально высокие температуры июня и июля 2016 г., способствовавшие вытаиванию спор сибирской язвы из многолетнемёрзлых пород. Мы не склонны к столь категоричным выводам и в настоящей заметке поставили цель всесторонне проанализировать ситуацию в районе эпидемической вспышки сибирской язвы и по возможности, на основании доступных нам источников информации, выявить её причины. Путь к этому лежит не только в анализе климатической ситуации, но и в понимании особенностей этого заболевания.

Сибирская язва (anthrax, pustula maligna) − острое природно-очаговое заболевание, относящееся к группе особо опасных. Встречается на всех континентах.

Возбудителем её является бактерия bacillus anthracis. Это довольно крупная палочка длиной до 8−10 нм и толщиной 1−1.5 нм. Вегетативные (бациллярные) формы способны образовывать капсулу, которая может покрывать как отдельные клетки, так и несколько. Во внешней среде палочки при наличии кислорода образовывают споры, имеющие овальную форму.

Вегетативные формы весьма нестойки к воздействию внешней среды и дезинфицирующих средств. В трупах при отсутствии кислорода и воздействии гнилостной анаэробной микрофлоры бактерии погибают за несколько дней, не образуя спор. Споры же, напротив, очень устойчивы ко всем неблагоприятным воздействиям и в почве сохраняют жизнеспособность в течение многих десятилетий. При определённом сочетании почвенных условий (температура, влажность, pH и др.) споры могут прорастать, при этом бактерии некоторое время существуют как сапрофиты, а затем вновь образуют споры, тем самым поддерживая длительное существование почвенного очага.

Наиболее восприимчивы к возбудителю сибирской язвы коровы, овцы, козы, олени, буйволы, верблюды, лошади, ослы. Менее восприимчивы свиньи; кошки, собаки и дикие хищные заражаются редко. У восприимчивых животных инфекция носит генерализованный (септический) характер, что приводит их к гибели за несколько дней. В течение всего периода болезни они заразны и выделяют возбудитель во внешнюю среду с калам, мочой, слюной, мокротой и т. п. После их смерти источником инфекции могут быть все без исключения их органы и ткани. У более устойчивых животных, например, свиней, процесс протекает локализовано, в виде воспаления лимфатических узлов зева и глотки некротического или серозно-геморрагического характера.

Животные заражаются в основном через корма и воду. Возможно заражение через молоко, поскольку молоко больных животных содержит сибиреязвенные бактерии. Хищные животные могут заражаться при поедании трупов павших от сибирской язвы животных. Заражение также возможно через укусы кровососущих насекомых-переносчиков, прежде всего слепней. При этом способе передачи возбудитель заболевания (не только сибирской язвы) не развивается и не размножается, а лишь переживает короткое время (в случае сибирской язвы до 2−5 суток).

Основным источником заражения человека являются больные сельскохозяйственные животные. Пути заражения различны. Наиболее часто имеет место контактный путь при попадании возбудителя на кожные или слизистые покровы при контакте с больными животными или заражённым сырьем животного происхождения. Возможно заражение через почву или предметы, ею загрязнённые. Алиментарный путь − использование в пищу заражённых мяса и мясопродуктов, особенно не прошедших в достаточной мере термообработку. Аспирационный путь − вдыхание пыли или иных материалов, инфицированных спорами возбудителя сибирской язвы. Факультативно-трансмиссивный путь, через укусы кровососущих насекомых-переносчиков, прежде всего, слепней.

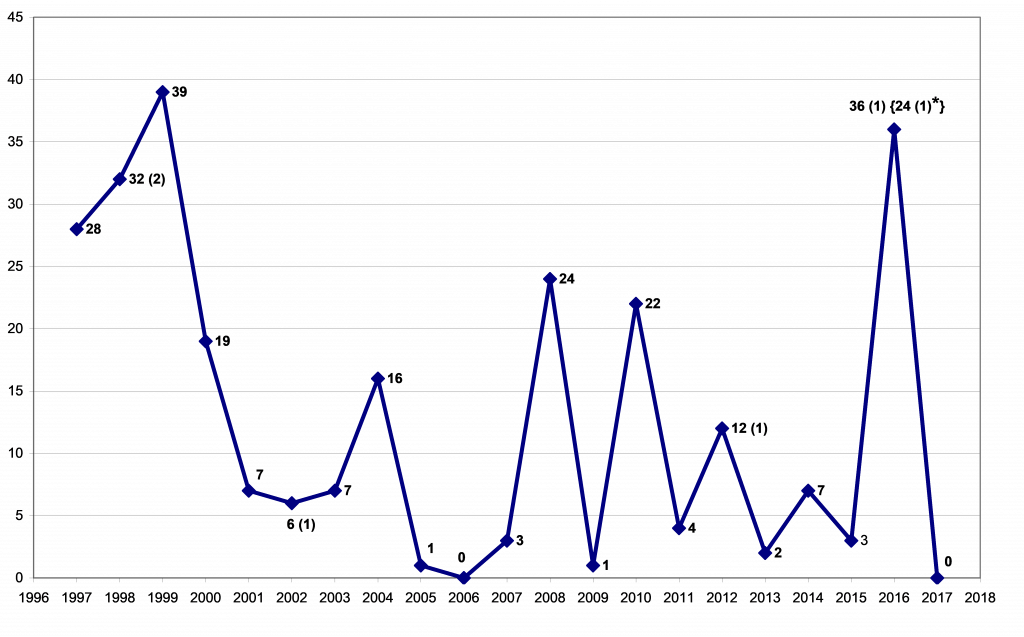

На территории России заболеваемость сибирской язвой регистрируется эпизодически в течение многих лет. Ниже представлена многолетняя динамика заболеваемости сибирской язвой по официальным данным Роспотребнадзора. С точки зрения количества больных (24, из них 1 погибший) эпидемическая вспышка на Ямале не является из ряда вон выходящей. Её особенность в том, что эти больные были выявлены в течение короткого времени в одном месте, тогда как количество больных в другие годы распределено во времени (в течение года) и пространстве (по территории России). Всего по РФ в 2016 г. было зарегистрировано 36 случаев заболевания. В 2017 г. случаев заболевания не было зарегистрировано.

Заболеваемость сибирской язвой в Российской Федерации. (Составлено по данным: о санитарно-эпидемиологической обстановке…, 1998−2011; О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения…, 2012; Инфекционная заболеваемость в Российской Федерации… 2005−2017гг.; Постановление…, 2014). *Эпидемическая вспышка в июле − начале августа 2016 г. в окрестностях посёлка Яр-Сале (Южный Ямал).

Несмотря на эпизодическую заболеваемость, эпидемиологическая обстановка по сибирской язве остаётся напряжённой. В России насчитывается более 35 тыс. стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов, в которых учтено около 8 тыс. скотомогильников. Из них только 52% имеют ветеринарно-санитарные карточки. Только 37% из них соответствует ветеринарно-санитарным требованиям. В этом отношении наиболее неблагополучна ситуация в Уральском Федеральном Округе (9.65% и 7.53%) в состав которого входит Ямало-Ненецкий АО. Существует довольно значительное количество скотомогильников, на которые утрачены документы или вовсе неизвестно точное местонахождение.

Таким образом, в зоне северного оленеводства имеется большое количество почвенных очагов сибирской язвы и неучтённых скотомогильников, которые могут стать источником заражения животных и людей.

Известен ряд клинических форм сибирской язвы. Возникновение той или иной формы зависит от путей проникновения (входных ворот) инфекции.

Кожная (локализованная) форма развивается при проникновении через кожные или слизистые покровы. характерное её проявление − специфичное только для человека поражение кожи − сибиреязвенный карбункул, представляющий собой язву, покрытую угольно-черным струпом. Это наиболее распространённая форма.

К редким формам проявления болезни относится эдематозная разновидность кожной формы. При этом развивается обширный отёк без видимого карбункула, а в дальнейшем обширные некрозы. Ещё более редки буллёзная и эризипелоидная формы.

Генерализованная (септическая) форма встречается у человека редко. Возникает при аспирационном или алиментарном заражении. Первичные симптомы болезни могут напоминать, соответственно, пневмонию или кишечное отравление. При генерализованной форме через лимфатическую систему поражаются органы и ткани, содержащие большое количество ретикулоэдотелиальных клеток − кишечник, лёгкие, селезёнка, лимфатические узлы, костный мозг.

Основой терапии сибирской язвы является применение антибиотиков (пенициллин, тетрациклин, гентамицин, левомицетин) в сочетании с противосибиреязвенным иммуноглобулином. В тяжёлых случаях показано введение солевых растворов, кровезаменителей, плазмы, крови. Эти меры направлены на снятие явлений токсикоза, нормализацию гемодинамики, коррекцию электролитного и кислотно-основного балансов.

При современной терапии прогноз при локализованной форме благоприятный, при генерализованной − всегда сомнительный. Без лечения в 15−20% случаев локализованная форма переходит в генерализованную, смертность при которой 95−100%.

Анализ причин эпидемической вспышки сибирской язвы на полуострове Ямал в июле − августе 2016 года

В результате этой эпидемической вспышки по подозрению на заболевание было госпитализировано 96, по другим данным – 97 оленеводов и членов их семей. Диагноз подтвердился у 24 человек. Из них один ребенок, заразившийся алиментарно, погиб. У остальных наблюдалась локализованная (кожная) форма.

Ликвидацию последствий эпизоотии осуществляли специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Министерства обороны Российской Федерации. Ими было обнаружено и утилизировано путём сжигания 2572 павших оленей и проведена локальная дезинфекция местности.

31 августа 2016 г. по распоряжению губернатора ЯНАО Д.Н. Кобылкина карантин по сибирской язве отменён. На эту дату по ЯНАО вакцинировано против сибирской язвы более 14 тысяч человек из группы риска. Вакцинированы 354,3 тыс. голов северных оленей.

Как уже отмечалось, причину вспышки сибирской язвы многие увидели в аномально жаркой погоде на территории ЯНАО и полуострова Ямал в частности. Вследствие этого произошло протаивание многолетней мерзлоты, высвободившее содержащиеся в ней споры. Несомненно, потепление климата будет оказывать влияние на распространение и проявление различных заболеваний. Но является ли это причиной в данном конкретном случае?

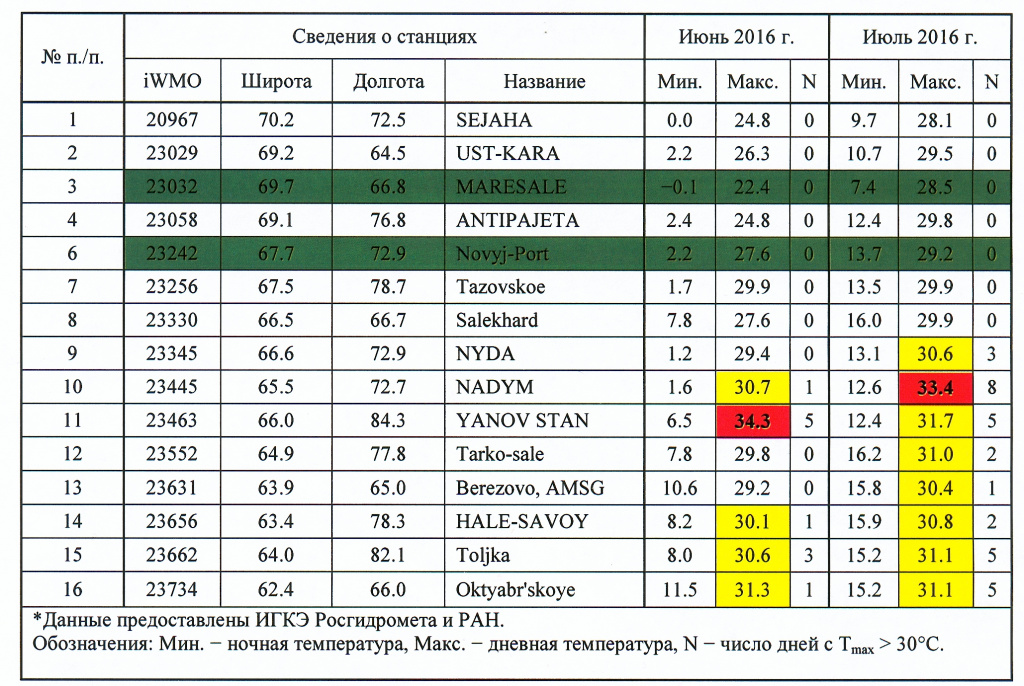

Действительно, июнь и июль 2016 г. в ЯНАО и на полуострове Ямал выдались аномально жаркими. Значения среднемесячной температуры и ее аномалии относительно нормы периода 1961−1990 гг. составили в июне 12,3°С и 6,7°С; в июле 18,0°С и 5,7°С соответственно.

Как показано ниже, наибольшие температурные аномалии в июне находились к юго-востоку от полуострова Ямал, Обской губы и Тазовской губы. В июле же они были сосредоточены на Ямале (в данной заметке мы обсуждаем только то, что касается территории ЯНАО).

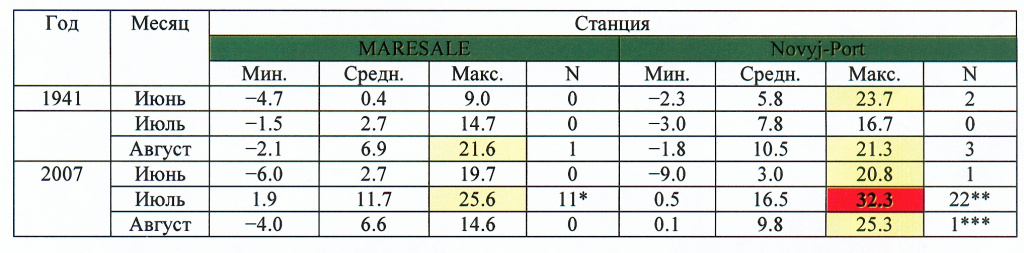

Таким образом, температурные экстремумы (34.3°С и 33.4°С) наблюдались на станциях Надым и Янов Стан, расположенных южнее действующих на Ямале станций Марре-Сале и Новый порт. Но и для этих станций июнь и июль 2016 г. были беспрецедентно жаркими, хотя температур более 30°С не зафиксировано. Легко провести параллель между этими событиями − вспышкой сибирской язвы и аномальными погодно-климатическими условиями, что, многие и сделали. Мы провели сходный анализ для летнего периода 1941 г., когда в результате эпизоотии сибирской язвы пало 6700 голов оленей и 2007 г. Год был аномально тёплым, хотя и не таким экстремальным, как 2016 г.:

Обозначения: Мин. и Макс. − абсолютные минимальные и максимальные значения температуры по массиву данных суточного разрешения. Средн. − среднемесячная температура. N − число дней с Tmax > 20°C.

Как следует из этой таблицы, в летние месяцы 1941 г. на станции Марре-Сале был зарегистрирован только один день с максимальной температурой, превышающей 20°C, а на станции Новый порт − 5 дней. В 2007 г. особенно жарким был июль. На станции Марре-Сале в этом месяце было 11 дней с Tmax > 20°C, из них с Tmax > 25°C − 2, а на станции Новый порт − 21 день Tmax > 25°C − 21 день и 1 день с Tmax = 32.3°C. Тем не менее, погодно-климатические условия лета 2007 г. не совпали с эпизоотией сибирской язвы, а в существенно менее экстремальным по температурным условиям 1941 г. эпизоотия, как уже отмечалось, имела место.

Анализ действительных причин эпидемической вспышки сибирской язвы 2016 года

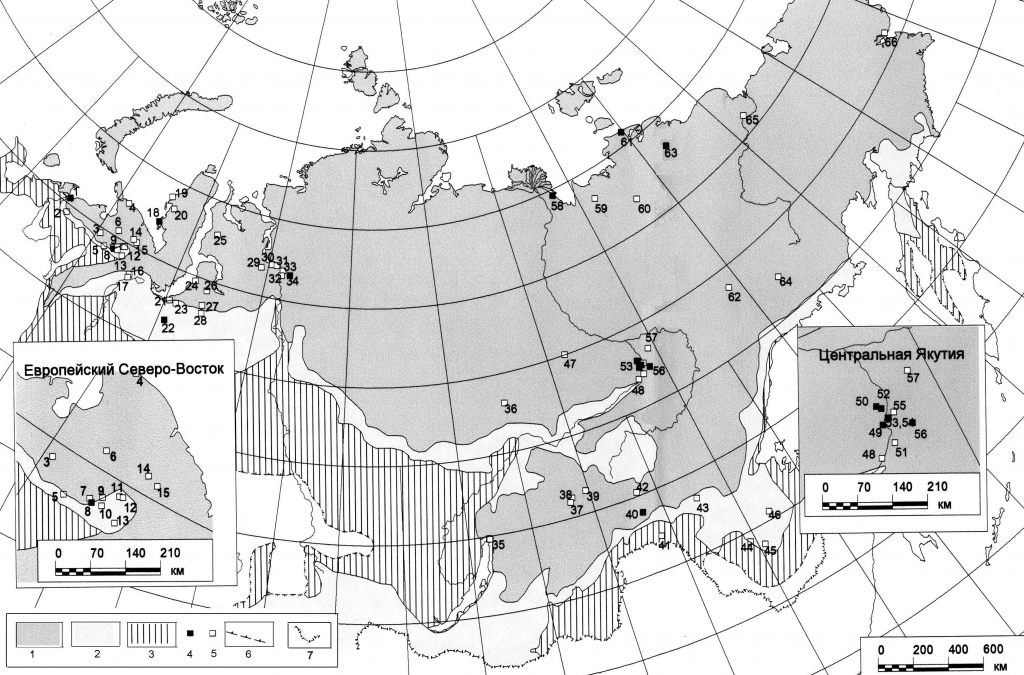

Как уже упоминалось, широкое распространение получило мнение, что аномально высокие температуры способствовали вытаиванию спор сибирской язвы, и это послужило непосредственной причиной эпизоотии 2016 г. При этом не принимается во внимание, что сезонное протаивание многолетнемёрзлых пород происходит ежегодно. Тут уместно отметить, что объектов мониторинга криолитозоны значительно меньше, чем метеостанций, и значительная часть из них ныне не функционирует.

Карта-схема размещения основных объектов (пунктов наблюдений) системы мониторинга криолитозоны на территории России. Обозначения: Распространение многолетнемерзлых пород: 1 – сплошное (более 90% площади), 2 – прерывистое (50 − 90%), 3 – островное и реликтовое (10 − 50%). Объекты стационарных геокриологических наблюдений и их порядковый номер: 4 – действующие, 5 – закрытые. 6 – южная граница криолитозоны; 7 – граница РФ. (Анисимов и др., 2012)

Для примера приведём среднемноголетние (за период 1999 − 2008 гг.) данные о мощности сезонно-талого слоя (СТС) для трёх объектов на территории ЯНАО: Марре-Сале (обозначен № 19 на рис. 5) − 111 см, Васькины Дачи (№ 20) − 93 см, Надым (№ 22) − 133 см. Эти величины подвержены значительной межгодовой изменчивости, что связано с погодно-климатическими условиями тёплого сезона конкретного года.

Подробный анализ дал заместитель руководителя Россельхознадзора Н.А. Власов. По его мнению, одна из важнейших причин − слабость ветеринарной службы ЯНАО. Она малочисленна, недостаточно обеспечена финансово, транспортом, лабораторной базой.

Ещё одной причиной он называет аномально тёплую погоду, которая способствовала высвобождению спор. Как уже говорилось, мы не разделяем этого мнения. тундры в зоне северного оленеводства обильно обсеменены спорами сибирской язвы, которые по большей части сосредоточены в пределах сезонно-талого слоя (СТС), мощность которого около 1 м. Это связано с тем, что павшие во время прежних эпизоотий животные либо вовсе не захоранивались, либо захоранивались в пределах СТС. Мы не располагаем данными о мощности СТС в летний сезон 2016 г., но полагаем, что даже столь экстремальные температурные условия не могли привести к кардинальному изменению состояния криолитозоны.

Не отрицая влияния изменения климата на распространение и проявление инфекционных заболеваний, мы, тем не менее, полагаем, что непосредственной причиной эпидемической вспышки сибирской язвы погодно-климатические условия лета 2016 г. не являются. Зная эпидемиологию сибирской язвы, мы считаем, что эти экстремальные условия и вспышка заболевания − совпадение. Даже столь высокие температуры не могли привести к кардинальному изменению состояния криолитозоны и тем самым способствовать высвобождению спор из многолетнемёрзлых грунтов много ниже среднего уровня сезонного протаивания.

3. Гаврилов В. А. 2010. Перспективы решения проблемы биологической опасности сибиреязвенных скотомогильников. − Дезинфекция и антисептика, т. 1, № 3, с. 12−15.

5. Галкин В. В., Локтионова М. Н., Симонова Е. Г., Хадарцев О. С. 2007. Проблемы безопасности сибиреязвенных скотомогильников. − Эпидемиология и инфекционные болезни. № 6, c. 54−56.

7. Казановский Е. С., Карабанов В. П., Клебенсон К. А. 2006. Некоторые факторы экосистемы тундры Европейского Севера России и ветеринарные проблемы оленеводства. − Аграрная наука Евро-Северо-Востока, № 8, с. 189−192.

8. Лайшев К. А., Забродин В. А. 2012. Проблемы ветеринарного благополучия по инфекционным болезням в Северном оленеводстве. − Farm Animals. №1 (1), с. 36−40.

9. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 1998 году: Государственный доклад. − М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 1999. 222 c.

10. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2000 году: Государственный доклад. 2001. − М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России. 188 с.

11. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2002 году: Государственный доклад. 2003. М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России. 221 с.

12. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2003 году: Государственный доклад. 2004. − М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России. 239 с.

13. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2004 году: Государственный доклад. 2005. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 269 с.

14. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2005 году: Государственный доклад. 2006. − М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 301 с.

15. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2006 году: Государственный доклад. 2007. − М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 360 с.

16. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2007 году: Государственный доклад. 2008. − М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 397 с.

17. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2008 году: Государственный доклад. 2009. − М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 467 с.

18. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2009 году: Государственный доклад. 2010. − М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 456 с.

19. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2010 году: Государственный доклад. 2011. − М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 431 с.

20. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2011 году: Государственный доклад. 2012. − М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 316 с.

23. Руководство по зоонозам. 1983. /Под ред. В. И. Покровского. − Л.: Медицина. 320 с.

24. Фёдоров Л. А. 2005. Советское биологическое оружие: история, экология, политика. − М.: МСоЭС. 302 с.

Читайте также: