Инфекционно-токсический шок у детей при менингококковой инфекции

Основные клинические симптомы

Инкубационный период от 1 до 10 дней

- Выраженные симптомы общей интоксикации, гипертермия;

- Гиперемия лица, инъекция склер и конъюнктивы;

- Менингококцемия типичная

через 5-15 часов:

- экзантема (геморрагическая сыпь: элементы звездчатой формы, от точечных до 2-4 см в диаметре, с некрозом в центре), возможно сочетание с розелеозной, розелеозно-папулезной сыпью;

- энантема (геморрагии на слизистой полости рта, конъюнктивы);

- Менингококцемия молниеносная:

в течение нескольких часов:

- обильная геморрагическая сыпь,

- симптомы инфекционно-токсического шока (ИТШ):

ИТШ I степени: бледность кожных покровов, возможны нарушения микроциркуляции, гипертермия, АД не снижено, тахикардия, тахипноэ, качественное расстройство сознания;

ИТШ II степени: акроцианоз, нарушения микроциркуляции; снижение температуры тела; артериальная гипотензия; количественное расстройство сознания до сопора, олигурия или анурия;

ИТШ III степени: кожные покровы синюшно-серого цвета, тотальный цианоз с множественными геморрагически- некротическими элементами, выраженная артериальная гипотензия, количественное расстройство сознания до комы, анурия;

- Менингококковый менингит:

- общемозговая симптоматика с выраженной цефалгией;

- менингеальный синдром;

- Менингококковый менингоэнцефалит:

- общемозговая и очаговая симптоматика;

- менингеальный синдром;

- Смешанная форма:

- Симптомы менингита (менингоэнцефалита) и менингококцемии.

Диагностические мероприятия

Лечебные мероприятия

- Обеспечение лечебно-охранительного режима;

- Горизонтальное положение;

- Ингаляторное введение 100% О2 на постоянном потоке ч/з маску (носовые катетеры);

- Катетеризация кубитальной или, и других периферических вен или установка внутрикостного доступа или, и для врачей анестезиологов- реаниматологов – центральной вены (по показаниям);

- Натрия хлорид 0,9% – в/в со скоростью от 10 мл/кг/час, под аускультативным контролем легких, на месте и во время медицинской эвакуации;

- Преднизолон – 2 мг/кг в/в (внутрикостно) или Дексаметазон – 0,5 мг/кг в/в (внутрикостно);

- При предположительном времени от момента прибытия на вызов до передачи пациента врачу стационара более 2-х часов:

- Левомицетина сукцинат натрия – 1000 мг в/м (растворитель: Новокаин 0,25% (0,5%) – 2-3 мл) или в/в (внутрикостно) болюсом медленно (растворитель: Глюкоза 40% – 5 мл);

- Этамзилат натрия – 500 мг в/в (внутрикостно) болюсом;

- Аскорбиновая кислота – 500 мг в/в (внутрикостно) болюсом;

- При гипертермии (t° тела > 38,5°С):

- Анальгин 50% – 2 мл в/м +

- Димедрол 1% – 1мл в/м +

- Папаверин 2% – 2 мл в/м;

При предположительном времени от момента прибытия на вызов до передачи пациента врачу стационара более 2х часов:

- Левомицетина сукцинат натрия – 1000 мг в/м (растворитель: Новокаин 0,25% (0,5%) – 2-3 мл) или в/в (внутрикостно) болюсом медленно (растворитель: Глюкоза 40% – 5 мл);

Этамзилат натрия – 500 мг в/в (внутрикостно) болюсом;

Аскорбиновая кислота – 500 мг в/в (внутрикостно) болюсом.

- Катетеризация кубитальной или, и других периферических вен или установка внутрикостного доступа или, и для врачей анестезиологов-реаниматологов – центральной вены (по показаниям);

- Натрия хлорид 0,9% – в/в со скоростью от 10 мл/кг/час, под аускультативным контролем легких, на месте и во время медицинской эвакуации;

- При ИТШ I степени:

- Преднизолон – 5 мг/кг (суточная доза -10 мг/кг) в/в (внутрикостно) болюсом;

При ИТШ II степени:

- Преднизолон – 10 мг/кг (суточная доза – 20 мг/кг) в/в (внутрикостно) болюсом +

- Дексаметазон – 2 мг/кг в/в (внутрикостно) болюсом;

При ИТШ III степени:

- Преднизолон – 15 мг/кг (суточная доза – 30 мг/кг) в/в (внутрикостно) болюсом +

- Дексаметазон – 3 мг/кг в/в (внутрикостно) болюсом +

- Гидрокортизон – 100 мг в/в (внутрикостно) болюсом (в/м только при отсутствии формы препарата для в/в введения);

- Левомицетина сукцинат натрия – 1000 мг в/в (внутрикостно) болюсом медленно (растворитель: Глюкоза 40% – 5 мл);

- Этамзилат натрия – 500 мг в/в;

- Аскорбиновая кислота – 500 мг в/в;

-

При артериальной гипотензии (САД 90% на фоне оксигенации 100 % О2, уровне сознания > 12 баллов по шкале ком Глазго, САД >90 мм pт. ст.:

Для бригад всех профилей:

- Проводить терапию;

- Выполнить медицинскую эвакуацию.

При наличии симптомов ИТШ или, и уровне SpО2

[youtube.player]Хаманова Ю.Б.,Фомин В.В.,Лагерева Ю.Г.,Савельев Е.И. УГМА, кафедра детских инфекционных болезней и клинической иммунологии; Клинико-диагностический центр, Екатеринбург

Генерализованная форма менингококковой инфекции с развитием шока - острейший менингококковый сепсис - характерный пример ИТШ при тяжёлой инфекции с развитием сепсиса. Основные маркеры ССВО хорошо описаны для взрослых пациентов, а имеющиеся диагностические критерии ССВО у детей требуют уточнения. Процесс воспаления включает в себя совокупность местных и системных изменений, связанных как с реактивностью поврежденной Ткани, -ей; мн. Биол. Системы преимущественно однородных клеток и продуктов их жизнедеятельности, сходных по происхождению и строению, выполняющие в животном или растительном организме одни и те же функции (напр, покровную, опорную и т. п.), к к-рым относятся мышечная ткань, соединительная ткань, эпителий, нервная ткань, проводящие ткани растений и др.

" data-tipmaxwidth="500"data-tiptheme="tipthemeflatdarklight"data-tipdelayclose="1000"data-tipeventout="mouseout"data-tipmouseleave="false"data-tipcontent="html" title="Ткани">ткани , так и целостного организма. Гиперактивация клеток иммунной системы в процессе воспаления, особенно при его генерализованных формах, и напряжение адаптационных резервов как иммунной системы, так и других интегративных регуляторных систем, сопровождается избыточной продукцией провоспалительных цитокинов и других факторов с цитоксической активностью (например, супероксидов). Одновременно активируется система протеолитических ферментов. С этим связано развитие таких клинических синдромов, как синдром системного воспалительного ответа (ССВО), Респираторный, -ая, -ое. Физиол. Дыхательный, относящийся к ды¬ханию (напр., Р. заболевание)

Цель работы - оценить клинику и состояние неспецифических факторов иммунитета при синдроме системного воспалительного ответа, развивающемся на фоне менингококковой инфекции у детей.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 62 ребенка с генерализованной менингококковой инфекцией (ГМИ) в возрасте от 3-х месяцев до 14 лет с клиникой инфекционно-токсического шока (ИТШ). ИТШ 1 степени развился у 23,4 % больных, ИТШ II степени - у 9,1% больных, ИТШ III - у 2,9% больных, дети первых трех лет жизни составили 56,4 %. Синдром Уотерхауза-Фридериксена отмечался у 5 больных в возрасте от семи месяцев до 3,2 лет, Летальность, -и; ж. Статистический показатель, количественно выраженный отношением числа умерших от какого-либо заболевания к числу переболевших им. Син.: смертность.

В наблюдаемых группах было проведено клиническое, иммунологическое, биохимическое, бактериологическое обследование. Иммунологические исследования проводились на базе Клинико-Диагностического центра (главный врач, д. Эмфизема, [зэ] -ы; ж. Избыточное содержание воздуха в каком-л. органе или ткани. От греч. emphysima — вздутие, наполнение воздухом.

- - 20-й день болезни. Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном компьютере с помощью пакета прикладных программ.

- - сочеталась с пятнисто-папулезной, чаще локализовалась на нижних конечностях, туловище.

Нарушения периферической гемодинамики проявлялись в виде бледности кожного покрова, периорального цианоза, акроцианоза и холодных ко- . нечностей. При ИТШ 1 степени у 17,1 % детей появлялось Психомоторное возбуждение. Нарушение психомоторики, характеризующееся повышенной речевой и двигательной активностью; может развиваться у больных шизофренией, эпилепсией, при алкогольном психозе и т. д.

" data-tipmaxwidth="500"data-tiptheme="tipthemeflatdarklight"data-tipdelayclose="1000"data-tipeventout="mouseout"data-tipmouseleave="false"data-tipcontent="html" title="Олигурия">Олигурия наблюдалась у 12,2% больных, компенсированный метаболический ацидоз - у детей 36,6%. Исход у всех детей был благоприятный. У 29,3% больных отмечено изменение биохимических показателей - увеличение трансаминаз, снижение уровня общего белка (51,2±2,30 г/л). При развитии инфекционно-токсического шока первой степени наблюдались выраженный Лейкоцитоз, -а; м. Увеличение числа лейкоцитов в крови, встречающееся при разл. заболеваниях.

" data-tipmaxwidth="500"data-tiptheme="tipthemeflatdarklight"data-tipdelayclose="1000"data-tipeventout="mouseout"data-tipmouseleave="false"data-tipcontent="html" title="Кома">кома первой степени наблюдалась у 25% детей, сопор - у 25%, сомноленция - у 31,2%, возбуждение - у 6,2%. У всех детей развилось нарушения выделительной функции почек в виде олигоанурии. В плазме крови определялись метаболический декомпенсированный ацидоз, гипопротеинемия и синдром цитолиза. У 10 детей при биохимическом исследовании сыворотки крови была выявлена гипопротеинемия и синдром цитолиза. В группе детей с клиникой ИТШ второй степени отмечались наименьшие показатели СОЗ-, СО4-,СВ8-,СО20-клеток, уровня 1§ О, 1д М на фоне нейтрофильного лейкоцитоза. В фагоцитарном звене регистрировались высокие показатели поглотительной активности (АФ) нейтрофилов, моноцитов.

Т.о при ИТШ 2 степени наблюдалось острейшее начало, тяжесть больных характеризовалась нарушением сознания, гипотонией, олигоанурией, выраженностью внешних проявлений (цианоз, обширность геморрагии).

Среди наблюдаемых нами больных с генерализованными формами менингококковой инфекции у 5-и больных заболевание протекало с клиникой острой надпочечниковой недостаточности (синдром Уотерхауса-Фридериксена). Во всех наблюдаемых случаях имело место острейшее начало болезни. Температура, -ы; ж. Физиол. Показатель теплового состояния организма человека и животных, отражающий соотношение процессов теплопродукции и теплоотдачи. Лат. temperatura от temperatio — правильное соотношение, нормальное состояние.

" data-tipmaxwidth="500"data-tiptheme="tipthemeflatdarklight"data-tipdelayclose="1000"data-tipeventout="mouseout"data-tipmouseleave="false"data-tipcontent="html" title="Головная боль">головная боль , в пределах 2-10 часов с момента заболевания на коже начинали появляться элементы сыпи. У трех детей при поступлении в клинику отмечалось коматозное состояние. Во всех случаях менингеальные симптомы не определялись. Артериальное давление не превышало 30 мм рт.ст, а у одного больного - не определялось. Одним из ярких внешних выражений менингококцемии с синдромом Уотерхауза-Фридериксена служит появление геморрагии и участков цианоза на коже. С первых часов заболевания у всех больных на коже туловища, нижних и верхних конечностей возникали геморрагии различной величины (до 15 см. в диаметре), в дальнейшем обозначались в центре участки некроза. У трех больных наряду с геморрагическими элементами на нижней части живота, ногах, ягодицах выступали синюшно-багровые пятна, напоминающие трупные. Прекращение поступления мочи в мочевой пузырь из-за уменьшения кро-воснабжения почек (при шоке), поражения почечных канальцев (при отравлениях) или препятствия оттоку мочи (при сдавлении верх, отделов мо-чевыводяших путей).

" data-tipmaxwidth="500"data-tiptheme="tipthemeflatdarklight"data-tipdelayclose="1000"data-tipeventout="mouseout"data-tipmouseleave="false"data-tipcontent="html" title="Анурия">Анурия наблюдалась у всех больных. В периферической крови отсутствовала яркая воспалительная реакция, типичная для ГМИ. Количество лейкоцитов колебалось от 3,9х10 9 /л до 11,2 х10 9 /л. Во всех случаях наблюдался выраженный декомпенсированный ацидоз: РН составило 6,99-7,21, ВЕ от -23 до -13. Пребывание в стационаре не превышало 6 часов, во всех случаях наступил летальный исход.

[youtube.player]

Инфекционно-токсический шок (ИТШ) развивается на фоне различных болезней как тяжёлое осложнение воспалительного процесса и представляет прямую угрозу жизни человека. Тревожный сигнал — резкое ухудшение состояния пациента.

Для того чтобы быстро принять решение, необходимо владеть информацией и иметь ответы на вопросы заранее, до возникновения критического состояния. Поэтому давайте узнаем, что такое инфекционно-токсический шок, в чём причины его появления, каковы симптомы, а также о мерах первой помощи, принципах лечения и возможных последствиях.

Что такое инфекционно-токсический шок

Это экстренное состояние, вызванное воздействием на организм человека болезнетворных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности.

Слово шок переводится с французского и английского языка одинаково — потрясение, удар. Историки медицины считают, что термин появился при переводе с французского на английский книги хирурга Анри Франсуа Ледрана, состоящего консультантом при армии Людовика XV. Безвестный переводчик применил такой термин для описания состояния пациентов после огнестрельной травмы.

В рассуждениях о патогенезе шока всегда упоминаются пусковые механизмы. При геморрагическом шоке — это острая кровопотеря, при кардиогенном — снижение сократительной функции миокарда.

Патогенез

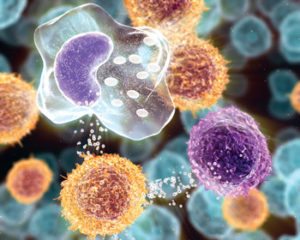

Инфекционно-токсического шок любой этиологии запускает генерализованную реакцию организма. В ответ на выделение токсинов бактериями иммунная система включает защитные механизмы.

Учёные называют этот процесс — медиаторная буря. В кровоток выбрасываются в больших количествах гормоны и биологически активные вещества. Они влияют на кровеносные сосуды, проницаемость их стенки. Но реакция выходит за пределы одного органа или системы. В этом главная опасность инфекционно-токсического шока.

Ухудшается кровоснабжение головного мозга, сердца, лёгких, печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Процесс называется гипоперфузией и является ведущим симптом инфекционно-токсического шока. В результате попытки организма защитить себя, приводят к развитию порочного круга.

Причины

Инфекционные заболевания вызывают патогенные микроорганизмы — возбудители. Чаще всего инфекционно-токсический шок развивается под воздействием бактерий. В 2/3 случаев это грамотрицательные микробы. Оставшаяся треть заболеваний приходится на влияние грамположительной флоры.

Инфекционно-токсический шок бактериального происхождения развивается как осложнение следующих заболеваний:

- кишечных инфекций (сальмонеллёза);

- перитонита;

- брюшного тифа;

- менингококцемии — генерализованной формы менингококковой инфекции;

- лептоспироза;

- дифтерии;

- туберкулёза.

Инфекционно-токсический шок вирусного происхождение развивается при гриппе. А вот при сепсисе или пневмонии возбудитель может относиться к одной из трёх категорий — бактериям, вирусам, грибам.

Стадии

Существует несколько подходов классификации инфекционно-токсического шока. Вне зависимости от этиологического фактора (причин) в его течении возможны следующие стадии развития.

Классификация инфекционно-токсического шока по стадиям R. M. Hardaway (1963)

| Стадия обратимого шока | Стадия необратимого шока | ||

| Фазы обратимого шока | Сознание отсутствует. Дыхание грубо нарушено. Пульс на периферической артерии не определяется. Симптомы ДВС-синдрома. | ||

| Раннего | Позднего | Устойчивого | |

| Не всегда диагностируется.

Пациент жалуется на озноб, боли в мышцах, жажду. Наблюдается беспокойство, двигательное возбуждение, неадекватная оценка тяжести собственного состояния. При осмотре кожа бледная, реже розовая, тёплая на ощупь, может быть слегка влажная. Артериальное давление (АД) не снижается или даже незначительно повышается. Пульс частый. Дыхание учащено. Диурез (выделение мочи) снижен. | Человек становится вялым, безразличным, лежит с закрытыми глазами, не хочет вступать в контакт.

Наблюдается постепенное снижение АД и повышение частоты пульса (тахикардия). Температура тела снижается до субфебрильной или нормальной. На коже может появиться сыпь. | Сознание угнетается вплоть до комы. Кожный покров синюшный. Дыхание поверхностное частотой более 30 вдохов в минуту, неритмичное.

Тахикардия нарастает, АД снижено (могут возникнуть затруднения при его определении). Температура тела ниже нормальных значений. Признаки ДВС-синдрома (блокада микроциркуляции тканей с последующими нарушениями свёртывания крови). Клиническая классификация степеней шока В. И. Покровского с соавторами (1976) и В. Г. Чайцева (1982) характеризует инфекционно-токсический шок при менингококковой инфекции. Основным критерием тяжести является индекс Альговера. Это соотношение между частотой пульса и систолическим артериальным давлением. Он отражает степень нарушения микроциркуляции в органах, в соответствии с глубиной шока.

Шоковый индекс используется в совокупности с клиническими признаками. Не всегда симптомы выражены настолько ярко, чтобы можно было отличить одну фазу от другой. При наблюдении за пациентом важно замечать динамику его состояния. Понятие сепсиса в последние годы получило новую трактовку. В основе критического состояния лежит синдром системной воспалительной реакции (ССВР) — ответ со стороны организма на действие агрессивных факторов, таких как оперативное вмешательство, травмы, инфекционный процесс. Сепсис — это синдром системной воспалительной реакции на внедрение в организм патогенных микроорганизмов. Поэтому часть авторов проводят аналогию между инфекционно-токсическим и септическим шоком, который получил в МКБ-10 код A 41,9. Первые признакиИнфекционно-токсический шок развивается на фоне продолжающейся болезни. Однако, существуют молниеносные формы, при которых симптомы проявляются в короткий срок. Таким примером является менингококковая инфекция, осложнённая шоком. У пациента появляются следующие первые признаки развития инфекционно-токсического шока:

Признаки могут проявляться в различной степени. Это зависит от возраста пациента, его исходного состояния, основного заболевания, проводимого лечения. Например, первые признаки шока при лептоспирозе может спровоцировать антибактериальная терапия — бактерицидное действие препаратов вызывает массивное попадание токсинов в кровь. СимптомыОсобенности течения инфекционно-токсического шока при различных заболеваниях связаны с проявлением ведущих синдромов (комплекса характерных симптомов).

Первая помощьАлгоритм первой помощи при инфекционно-токсическом шоке, который развился в молниеносной форме (за несколько часов) включает: ДиагностикаСвоевременно поставить диагноз инфекционно-токсический шок можно на основе данных клинических, лабораторных, аппаратных методов. Диагностические критерии инфекционно-токсического шока: Дифференциальная диагностика проводится для уточнения диагноза при сходных симптомах и синдромах. В случае инфекционно-токсического шока она заключается в выявлении возбудителя основного заболевания, опираясь на клиническую картину и данные бактериальных посевов мокроты, кала, крови, мазка из зева и носа. Для эффективного лечения определяют чувствительность возбудителя к различным препаратам. Лабораторная диагностика при инфекционно-токсическом шоке включает:

Данные клинических и лабораторных исследований дополняют ЭКГ, рентгенологические методы, компьютерная томография, УЗИ органов. ЛечениеИнтенсивная терапия инфекционно-токсического шока проводится в условиях отделения реанимации. Она включает круглосуточный мониторинг данных о состоянии пациента, коррекцию лечения, на основе лабораторных анализов, аппаратных исследований, уход за кожными покровами, контроль диуреза. В основе лечения и реабилитации инфекционно-токсического шока лежат следующие клинические рекомендации.

Уход за пациентами при инфекционно-токсическом шоке одно из важных условий выздоровления. Это мероприятия по уходу за кожей, ротовой полостью, профилактике пролежней, туалету мочеполовой области. Интенсивная терапия инфекционно-токсического шока невозможна без нутритивной поддержки. Этот термин обозначает комбинацию методов питания.

Нутритивная поддержка обеспечивает суточные потребности пациента, дефицит жидкости, микро и макроэлементов. Лучший способ восстановить функции желудочно-кишечного тракта, избежать осложнений в виде кровотечений — это энтеральное питание. Инфекционно-токсический шок у детейНаиболее тяжёлые формы ИТШ возникают у пациентов раннего возраста. По интенсивности симптомов заболевания распределились в следующей последовательности:

Инфекционно-токсический шок у детей отличается рядом особенностей.

Лечение инфекционно-токсического шока у детей проходит в условиях специализированного отделения. В реанимации для новорождённых пациентов выхаживают в специальных аппаратах — инкубаторах, которые можно при необходимости превратить в место для реанимации. Инфекционно-токсический шок у беременныхЧастой причиной сепсиса в акушерстве является инфицирование при родах или в послеродовом периоде. В группе риска находятся женщины с родовыми травмами, длительным безводным промежутком, затяжными родами. В послеродовом периоде источником первичной инфекции могут стать маститы, абсцессы промежности. При неэффективности консервативной терапии прибегают к оперативной санации гнойного очага. ПоследствияВ основе патогенеза инфекционно-токсического шока лежит развитие полиорганной недостаточности. Интенсивная терапия включает сильнодействующие препараты, имеющие побочные действия. Поэтому даже на фоне эффективного лечения, возможны следующие последствия:

На фоне нарастающей сердечной и сосудистой недостаточности может наступить остановка кровообращения. Избежать необратимых последствий поможет своевременное обращение к медицинским специалистам. Инфекционно-токсический шок — это осложнение заболеваний, вызванных микроорганизмами. Присутствие их токсинов в крови активирует защитные механизмы иммунной системы. Но реакция выходит за пределы одного органа или системы, поэтому развивается состояние, угрожающее жизни человека. Интенсивная терапия инфекционно-токсического шока возможна только в условиях специализированного отделения. То, насколько быстро пострадавший попадёт в стационар, повлияет не только на дальнейший прогноз заболевания, но и на сохранение жизни. [youtube.player]Читайте также:

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.

| |