Горло болит инфекционный мононуклеоз у

Инфекционный мононуклеоз – вирусная инфекция, поражающая глоточную область и лимфоузлы. В некоторых случаях разрушительному процессу подвергаются ткани селезенки или печени. Развитию патологического состояния больше всего подвержены дети дошкольного возраста. У взрослых такое патологическое состояние диагностируется редко.

Инфекционный мононуклеоз, особенности

Что собой представляет инфекционный мононуклеоз?

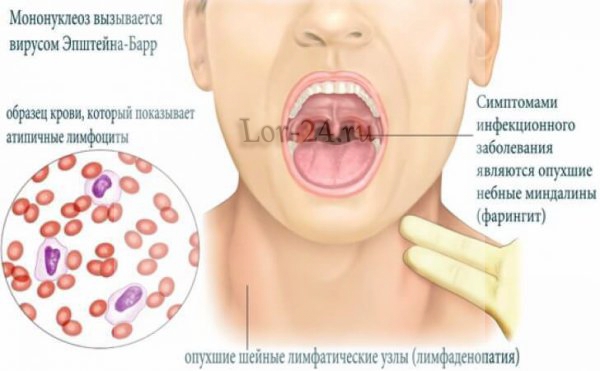

Это заболевание по медицинской терминологии называется моноцитарной ангиной или доброкачественным лимфобластозом. Его провоцирует вирус эпштейна-барр. Под негативным воздействием патогенного микроорганизма, являющегося герпесвирусом 4-го типа, у человека происходит поражение ротоглотки, подчелюстных и околоушных лимфатических узлов, нервной системы, печени и селезенки. Также заметно меняется гемограмма (нарушаются показатели крови). Вирус Эпштйна-Барр, активно поражающий организм человека, очень опасен, так как способен спровоцировать мононуклеоз и ряд других, критических для здоровья, состояний. Часть из них имеет инфекционный тип развития, а некоторые относятся к онкопатологиям ЛОР-органов – карциноме носоглотки и лимфома Бёркитта.

Для возбудителя инфекционного мононуклеоза присущи следующие особенности развития:

- проникнув в организм вирус, начинает активно реплицировать (удваиваться);

- под его негативным воздействием усиливается пролиферация клеток (разрастание за счёт удвоения, провоцирующее развитие выраженной отёчности).

В состав вирионов (полноценных вирусных элементов) входит ряд антигенов. Для их уничтожения иммунитетом человека активизируется выработка определённых антител. Она происходит в определённом порядке. Сначала в крови больных мононуклеозом продуцируются антитела к капсидным антигенам, входящим в состав внешней оболочки микроорганизма, затем мембранным и ранним, а в самую последнюю очередь ядерным.

Болезнетворный микроорганизм, против которого иммунная система активно синтезирует антитела, малоустойчив к внешней среде и очень быстро гибнет под действием высоких температур, повышенной сухости или дезинфекционных компонентов. Выделяют 2 типа недуга: типичную форму, при которой все симптомы инфекционного мононуклеоза выражены ярко и атипичную, бессимптомную.

Причины и способы передачи болезни

Патогенный агент, провоцирующий развитие у человека инфекционное заболевание – герпесвирус Эпштейна-Барр. Данный вирус, единожды проникнув в организм человека, остаётся в нём навсегда и при снижении иммунитета рецидивирует в заболевание. Передаётся болезнетворный микроорганизм чаще всего воздушно-капельно, поэтому заражение мононуклеозом возможно в основном во время прямого контакта с больным (поцелуях, пользовании одной посудой, чихании).

Симптомы инфекционного мононуклеоза

Поражение носоглотки при мононуклеозе

Признаки, характерные для патологического состояния, имеют непосредственную связь с индивидуальными особенностями организма конкретного пациента, но начало ЛОР-заболевания всегда бывает острым. Первые тревожные симптомы мононуклеоза, свидетельствующие о инфекции, появляются в течение 2-3 дней с момента заражения.

Этой болезни характерны следующие начальные признаки:

- достигающая критических отметок температура;

- мышечная и суставная болезненность;

- кишечная диспепсия;

- слабость.

Помимо перечисленных проявлений у больного, которому диагностирован инфекционный мононуклеоз, на самом раннем этапе происходит увеличение лимфоузлов, а через несколько дней затрудняется глотательная функция и появляются сильные боли в горле. У четверти пациентов с самого начала заболевания выражены симптомы экзантемы — сыпь из мелких прыщиков на различных частях тела.

Симптомы развития болезни

Рецидив мононуклеоа может длиться 3-4 недели и имеет практически те же основные признаки, как и острая форма. Боли в горле, температура, увеличение лимфатических узлов, слабость появляются одновременно в начале болезни или выборочно, в разные моменты с начала острого периода. Течение рецидива может сопровождать гепатоспленомегалия (патологическое разрастание тканей печени и селезенки), происходит накопление в крови атипичных мононуклеаров (моноцитов и лимфоцитов), развивается инсономия (нарушение сна).

У человека с сильно сниженным иммунитетом рецидивирующая форма недуга может иметь несколько разновидностей, признаки которых имеют некоторые отличия:

- стёртая протекает со смазанными признаками ОРВИ и артралгией (болью в коленных суставах не связанной с воспалительным процессом);

- атипичная характеризуется появлением плохо поддающихся лечению желудочно-кишечных расстройств;

- генерализованная сопровождается поражениями ЦНС и печени.

Чаще всего вирус Эпштейна-Барр активизируется у людей, поражённых герпевирусом 1 или 2 типа. В этом случае одним из признаков инфекции становятся частые высыпания на губах. Герпетическая сыпь при хроническом мононуклеозе может появиться и на половых органах.

Особенности развития заболевания у взрослых

Мононуклеоз у взрослых относится к категории опасной, но не слишком распространённой болезни, которая в случае возникновения способна спровоцировать развитие серьёзных последствий. В клинической практике имеют место случаи, когда заболевание приобретает статус хронической инфекции. Стоит сказать, что у взрослых инфекционный тип поражения ротоглотки, провоцируемый воздействием вируса эпштейна-барр, начинает развиваться с небольшого поражения слизистой глоточной области. Оно активно прогрессирует, и в короткие сроки инфекция может поразить шейные и околоушные лимфоузлы, вызвав развитие лимфаденита. Взрослые люди заражаются только контактно-бытовым способом.

Важно! Носители вируса, у которых отсутствуют симптомы заболевания и не проводится лечение, являются основными источниками инфекции, провоцирующей развитие мононуклеоза, так как знающий о наличии патологического состояния человек может предпринять профилактические меры для предотвращения заражения окружающих.

Инфекционный мононуклеоз у беременных – развитие, лечение и риски

В акушерстве одной из серьёзных проблем считается негативное влияние на организм будущей матери вируса эпштейна-барр, провоцирующего развитие у будущих мамочек инфекционного мононуклеоза. Эта патология опасна высокими рисками появления у новорождённых врождённых пороков, гибели плода или преждевременных родов. Проникновение инфекции в организм женщины и дальнейшее развитие мононуклеоза, может происходить точно так же, как и у остальных категорий пациентов, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями.

Многочисленные научные исследования доказывают непосредственное влияние на организм будущей мамы некоторых факторов риска, делающих возможным такое поражение:

- приём некоторых медикаментозных препаратов, входящих в группы цитостатиков и кортикостероидов;

- регулярные переохлаждения ног или области гортани;

- наличие очагов хронических ЛОР-инфекций;

- недостаток витаминов.

Эти факторы не обязательно спровоцирует развитие опасного заболевания, но явно поспособствуют проникновению в организм будущей мамочки патогенных микроорганизмов. Необходимо понимать, что самая высокая концентрация вируса, вызывающего инфекционный мононуклеоз, находится не в крови, а в слюне человека, поэтому беременным женщинам рекомендуется избегать тесных контактов с людьми, заканчивающихся поцелуями, и иметь отдельную посуду для приёма пищи. Это предотвратит риски развития недуга.

Важно! Не стоит планировать беременность, если кто-то из партнеров в течение года переболел мононуклеозом. Для исключения негативных последствий лучше переждать некоторое время (точный период воздержания от зачатия ребёнка скажет лечащий врач), так как вирус, провоцирующий этот недуг, может затаиться в организме женщины и активизироваться после зачатия, когда у неё произойдёт естественное снижение иммунитета.

Как развивается и передается инфекционный мононуклеоз в детском возрасте?

Спровоцировать заражение маленьких детей способен и взрослый, являющийся носителем болезнетворной микрофлоры. Проникновение вируса происходит во время поцелуев крохи. У инфекционного мононуклеоза не длительный инкубационный период. Он продолжается от 2-х до 14 дней, после чего недуг у малышей от 1 до 5 лет переходит в острую фазу. Крохи до года защищены от этой патологии, так как у них отмечается наличие пассивного иммунитета – в организмах грудничков сохраняются перешедшие от матери иммуноглубины. Крайне редко у младенцев, особенно тех, кто находится на искусственном вскармливании, может развиться мононуклеоз, но у них этот инфекционный недуг будет протекать в смазанной форме, при которой отсутствуют выраженные симптомы.

Передаётся мононуклеоз у детей несколькими путями:

- Трансплацентарным. Вирус, провоцирующий воспаление ротоглотки, проникает через плацентарный барьер если мать заражена им или является не имеющим симптомов болезни носителем.

- Воздушно-капельным (контактным). Возбудитель передаётся при тесном контакте крохи с носителем инфекции и предметами обихода, на которых осталась болезнетворная микрофлора.

- Парентральным. Во время переливания крови или трансплантации внутренних органов.

- Если у детей появляются сбои в функционировании иммунной системы, вирус может активизироваться, что способствует генерализации болезни.

Диагностика инфекционного мононуклеоза

Методы диагностирования болезни

Анамнез заболевания основывается на клинической симптоматике, жалобах пациента и его рассказе о том, как давно и сколько раз возникало подобное состояние, какое лечение проводилось ранее и был ли от него эффект. После общего осмотра пациенту с подозрением на инфекционный мононуклеоз назначают анализы крови, показывающие повышение СОЭ, наличие мононуклеаров и высокий уровень лимфоцитов, а также тесты на выявление определённых антител и ДНК возбудителя. Для уточнения диагноза может потребоваться осмотр инфекциониста.

Возможные методы лечения

Терапия заболевания чаще всего направлена на купирование негативной симптоматики. Специфические лечебные мероприятия для устранения вируса эпштейна-барр в отоларингологической практике не разработано. До стихания острой симптоматики пациенты должны усилить питьевой режим, соблюдать специальную диету и постельный режим, поэтому, если мононуклеоз имеет лёгкое течение его лечение проводится в домашних условиях. Помещение в стационар и назначение сильнодействующих медикаментозных препаратов требуется если у пациента возникают осложнения.

Симптоматическое лечение при инфекционном мононуклеозе заключается в следующем:

- Дезинтоксикационное лечение (обильное питьё или, в тяжёлых случаях, в/в инфузии) для очищения организма от токсинов.

- Противовирусная и укрепляющая иммунитет терапия является при этом недуге основной. Для её проведения используют Трихопол, Циклоферон, Виферон, Имудон.

- Антибактериальная терапия назначается при вторичном поражении гортани бактериями.

- Снятие симптомов тонзиллита, сопровождающих мононуклеоз, проводится местными антисептиками (Хлоргексидин, Мирамистин) и фитоотварами, снимающими воспаление (мята, календула, ромашка).

- Для снижения жара применяют препараты на основе пароцетамола. Использовать с этой целью Аспирин при заболеваниях гортани, имеющих инфекционный характер, недопустимо. Ацетилсалициловая кислота может спровоцировать острую печёночную энцефалопатию, являющуюся угрожающим жизни заболеванием.

Стоит знать! Обязательной при мононуклеозе является витаминотерапия. Поддержать организм в борьбе с болезнью помогаю витамины из групп А, В, С, Е.

Осложнения и прогноз болезни

Инфекционный мононуклеоз считается в медицинских кругах не совсем обычной патологией. Он может протекать без каких-либо последствий или же, наоборот, вызывать очень серьёзные осложнения, провоцирующие ранний летальный исход. Чаще всего при мононуклеозе случается разрыв селезенки, поэтому всем пациентам с таким диагнозом рекомендуется не менее 5-6 недель после излечения избегать физических работ и занятий активными видами спорта.

Также в медицинской практике отоларингологов отмечено развитие у пациентов с мононуклеозом нескольких серьёзных побочных эффектов:

- асфиксия, нарастающее удушье, возникающее из-за значительной отёчности гланд и перекрывания ими дыхательных проходов;

- гематологические проблемы (нарушение нормального уровня гранулоцитов, тромбоцитов и эритроцитов за счёт высокой скорости их разрушения);

- поражения печени, сопровождающиеся возрастанием в крови печёночных показателей и формированием желтухи – серьёзнейшие осложнения при мононуклеозе.

Помимо перечисленных побочных эффектов инфекционный мононуклеоз провоцирует у больных, прошедших недостаточное лечение, кардиологические и неврологические осложнения различной силы тяжести, менингит, пневмонию, параличи мимических мышц, лицевых и черепных нервов. У детей после болезни не менее 6-7 месяцев сохраняется повышенная усталость, поэтому даже школьникам в этот период необходим дневной сон.

Информативное видео

Инфеционный мононуклеоз (ИМ) — заболевание, вызванное вирусом Эпштейна-Барра из семейства герпесвирусов. По статистике, около 80% населения поражены данным микроорганизмом, но не у всех проявляются симптомы, что зависит от особенностей и стойкости иммунитета.

В 40 % случаев коварная инфекция протекает по типу ОРВИ, а правильно диагностируется в дважды реже. Ангина при инфекционном мононуклеозе доставляет немало проблем и страха родителям, так как малыши и подростки находятся в зоне риска по заражению и развитию болезни. Но все же бояться не стоит.

Здравый подход к ИМ, достаточная информированность позволяют вовремя распознать патологию и от нее избавится. А точно знать о том, что присутствует у детей — мононуклеоз или ангина бактериального происхождения, может определить квалифицированный специалист.

Важные факты о мононуклеозе: инфекция как она есть

- Источником инфекционного мононуклеоза является вирусоноситель или больной человек.

- Заражение происходит воздушно- капельным путем через инфицированную слюну. Но, к счастью, в слюне находятся возбудители мононуклеоза в малой концентрации, поэтому заразительность невысокая. Возможна передача вируса при переливании крови.

- Входные ворота — слизистые оболочки верхних дыхательных путей. Вирус тропный (склонный) к ткани, где много защитных клеток — лимфоцитов. При первичном заражении их количество резко возрастает. Есть данные, что даже после успешного лечения вирус пожизненно находится в организме хозяина, но это еще не значит, что неприятность вернется. Она просто и дальше будет сохраняться в стадии ремиссии (без клинических признаков) и не навредит человеку.

- Мононуклеарная ангина — самый распространенный симптом ИМ у детей и подростков.

Периоды развития ИМ

Это время от момента заражения до появления признаков болезни- составляет 4-6 недель.

Другое название — период предвестников болезни, когда пациент отмечает повышение температуры до субфебрилитета (37-38°С) и общее недомогание, длится 2-3 дня.

- Лихорадка нарастает до 39°С и длится около недели.

- Боль при глотании и першение в горле — проявление фарингита.

- Катаральный синдром (как и при любой вирусной инфекции) — светобоязнь, слезотечение, насморк.

- Лимфоаденопатия появляется с первых дней болезни: лимфоузлы становятся увеличены, нечто болезненны при прощупывании, твердые. Особенно это касается передне- и заднешейных групп лимфоузлов.

- В 50% случаев увеличивается селезенка, что происходит на 2-3 неделю болезни. Значительно чаще возрастает печень, а максимальные ее размеры совпадают с 5-10 днями периода клинических проявлений.

- У 15% пациентов наблюдаются яркие высыпания по всему телу — пятна и пузырьки, что шелушатся, а после их исчезновения возможна пигментация.

Ангина как симптом ИМ и особенный объект внимания

Первая преграда на пути прохождения инфекции – небные миндалины ,что воспаляются при атаке вирусами лимфоцитов, находящихся в этих органах.

Мононуклеарная ангина у детей протекает с такими симптомами:

- Остро выраженным интоксикацией — высокой температурой, общей слабостью, отсутствием аппетита, снижением трудоспособности и интереса к привычным занятиям, вещам, хобби

- Боли и жжение в области миндалин, что усиливаются во время разговора и глотания.

- Осмотр горла ЛОР-врачом: отек и покраснение небных миндалин по типу катаральной ангины, со временем на поверхности образуются бело-желтые налеты, которые не выступают за пределы миндалин, легко снимаются без повреждения соответствующих органов. Налеты исчезают примерно через 1 неделю, но могут появляться повторно.

Способы определения болезни

Комплексный подход врача к организму, что является взаимосвязанной системою органов, обращение внимания на детали, использование практических навыков и теоретические знания- это уже 50% успешной диагностики болезни.

Распознать инфекционный мононуклеоз можно с помощью простых для доктора приемов:

- Сбор эпидемологического анамнеза: опроса пациента о возможном контакте с инфекционным больным, выезд за пределы места проживание на протяжение 1-2 недель.

- Жалобы в данный момент и ход развития болезни.

- Осмотр кожи и ЛОР- органов, особенно, горла.

Ключевой момент: как отличить мононуклеоз от ангины другого происхождения (например, стрептококкового (см. Стрептококковая ангина: основные симптомы заболевания))?

Точно определить ангину мононуклеозного происхождения помогает лабораторная диагностика:

- Определение состава ядра вируса (нуклеиновой кислоты) в крови, слюне, лимфе, что возможно при использовании серологических реакций.

- Повышение уровня специфических иммуноглобулинов (белков) сыворотки крови к вирусу Эпштейна-Барра

- Наличие в общем анализе крови особых клеток – атипичных мононуклеаров (так называемых вироцитов).Также свойственны общие признаки воспаления: лейкоцитоз за счет возрастания лимфоцитов и моноцитов, повышение СОЭ (скорости оседания эритроцитов).

Важно знать! Вироциты появляются в крови в разгар заболевания, который обычно длится не меньше 1 недели. Количество их колеблется от 10 до 60%, что напрямую связано с тяжестью болезни. Внимательный доктор и хорошо обученный лаборант могут определить что это –обычная ангина или мононуклеоз.

Лечение ИМ

- Постельный режим, покой, но необязательна изоляция больного ребенка.

- Диета: пища должна быть нераздражающей, калорийной, витаминной; нужно исключить употребление острых, жирных блюд, бульонов.

- Местное применение антисептических растворов: полоскание раствором гексорала, рекутаном (спиртовая настойка ромашки). Если прибегать к рецептам народной медицине, то не составит особой сложности сделать отвар своими руками: по 1 ч.л. сухой травы шалфея и цветков ромашки аптечной залить 200 мл кипятка, настаивать 5 минут, и теплым настоем полоскать горло несколько раз в день.

- Жаропонижающие лекарства использовать при лихорадке выше 38,5°С.: парацетамол или ибупрофен.

- Гормоны коры надпочечников (глюкокортикостероиды) владеют протвовоспалительными и противоаллергенными свойствами, поэтому их назначают при тяжелых формах болезни для устранения отека мягкого неба и катарального синдрома: преднизолон 1-2 мг/кг/сутки.

- Антибиотики показаны в случае присоединения болезнетворных бактерий. Наиболее актуальны препараты из групп макролидов и цефалоспоринов.

- Противовирусные средства — борьба с причиной ИМ. Они должны быть недорогими, эффективными, безопасными для детей и быстро действующими.

Таблица 1: Противовирусные лекарственные препараты, действующие на вирус Эпштейн-Барра:

| Название препарата | Форма выпуска | Дозы |

| Герпевир (ацикловир) | Табл.200 мг, мазь 2,5% — 10 или 15 г | До 2 лет- 0,1 г 5 р, после двух лет доза удваивается. |

| Цикловир (ацикловир) | Табл.200 мг, крем 5% — 5 г | Энтерально (через рот) новорожденным – 10 мг/кг массы тела 3 р./сутки; до 2 лет по 100 мг 5 раз в сутки; крем- 5-10 мг/кг 3 р./сутки. |

Совет! Мононуклеозная ангина- противопоказание к применению пенициллинов, так как они провоцируют развитие тяжёлого аллергенного воспаления кожи — атипического дерматита.

Таблица 2:Современные антибиотики, что назначаются при ИМ:

| Антибиотик | аптечная форма | Дозы ,способы и кратность применения |

| Азитромицин(азимед, сумамед) | Табл. 500 мг | Внутрь 10 мг/кг 1 р./сутки. |

| Цефодокс | Сусп. 100 мг/5 мл;

Во флаконе 50 мл суспензии | Внутрь по 5 мг/кг 2 р./сутки. |

| Цефепим(максипим) | Порошок для инъекций во флаконе 1,0 г | В/в, в/м по 50 мг/кг 2 р./сутки через каждые 12 часов. |

Важно знать! На протяжении полгода после перенесенного ИМ нужно отказаться от плановой вакцинации, так как ослабленный организм нес может исправится с нагрузкой вакцинами.

Инструкция к цефекону

- Действующее вещество: парацетамол.

- В виде ректальных свечей по 50, 100 или 250 мг , 10 штук в упаковке.

- Способ использования: препарат разрешен к применению с месячного возраста. Применяется введением в прямую кишку после очистительной клизмы или естественного очищения кишечника.

- Правила дозирования: цефекон разрешен детям с месячного возраста до 12 лет. Разовая доза- 10-15 мг/кг через каждые 4-6 часов 3-4 раза/сутки. Максимальная суточная доза- 60 мг/кг. Курс лечения- 3 дня.

- Противопоказания: дети до 1 месяца, аллергия на парацетамол.

- Цена: 120-150 рублей.

Совет! Если ребенок весит около 10 кг , удобнее применять свечи с дозировкой 100 мг (1 свеча на 1 прием вместо 2 свечей по 50 мг) , а при весе более 15 кг- 250 мг, или использовать парацетамол в сиропе.

Осложнения моноцитарной ангины

Ангина при мононуклеозе характеризуется в большинстве благоприятным прогнозом.

Но все же важно своевременно диагностировать болезнь с целью избегания таких осложнений:

- воспаления легких, печени;

- энцефалита (воспаление мозгового вещества), менингита (воспаление мозговых оболочек);

- проблем с кровью- тромбоцитопенической пурпуры (снижение уровня тромбоцитов с появлением большого количества подкожных кровоизлияний);

- воспаления челюстно-лицевых нервов.

Видео в статье дает практическую информацию о причинах ангины, отличиях разных ее видов между собой и способах лечения.

Заключение

Главное отличие мононуклеоза от ангины – присутствие в крови большого количества — атипичных мононуклеаров, откуда и происходит название болезни. Данный результат получают благодаря простому, дешевому и быстрому лабораторному способу постановки диагноза — общему анализу крови.

Вовремя диагностированную болезнь можно вылечить без существенных трудностей, если точно придерживаться рекомендаций доктора. Главное — не заниматься самолечением.

Инфекционный мононуклеоз – это острое вирусное заболевание. При таком недуге можно отметить поражение ротоглотки, печени, селезенки и лимфатических узлов. В крови замечаются атипичные мононуклеары. Раздражителем выступает вирус Эпштейна-Барра. Передача происходит аэрозольным путем. Если характер мононуклеоза инфекционный, то лечение начинать незамедлительно. При игнорировании симптоматики возможно осложнение.

Причины инфекционного мононуклеоза

Причиной недуга служит раздражитель лимфотропный вирус Эпштейна-Барра. Он имеет отношение к семейству герпетических вирусов. Характеризуется онкогенными свойствами. Он может пожизненно пребывать в организме человека. Обладает двумя молекулами ДНК. Выделяется из ротоглотки в течение полутора лет после первичного заражения.

У большого количества взрослых людей определяют гетерофильные антитела к этому вирусу, что говорит о хроническом заражении. Вирус попадает в организм человека вместе со слюной. Первым делом поражается ротоглотка. Оказывается прямое воздействие на иммунные функции.

Этот вирус вдыхается человеком. После этого поражаются верхние дыхательные пути, ротоглотка. После этого появляется небольшой воспалительный процесс на слизистой оболочке. Оттуда вирус проникает в лимфоузлы и провоцирует лимфаденит. Этот вирус остается в организме человека на всю жизнь и время от времени проявляется из-за ослабленного иммунитета.

Пути передачи инфекции

Вирус Эпштейна-Барра – это часто встречающийся вид семейства герпевирусов. Именно по этой причине данное заболевание встречается так часто и в любой стране. Обычно вспышки заболевания отмечаются в осенне-весеннее время, когда иммунитет человека понижен.

Заболевание страшно для всех возрастов. Но малыши грудничкового возраста болеют очень редко. После перенесенного заболевания у людей вырабатывается очень крепкий иммунитет. Клиника зависит от пола человека, возрастной категории и состояния иммунной системы.

О том, как передается мононуклеоз, знают не все. Источники инфекции – это носители вируса, а также больные с типичными или стертыми формами недуга. Вирус передается воздушно-капельным путем или посредством инфицирования слюны. Очень редко заражение бывает от матери к ребенку. Зараза может передаваться через совместные предметы быта.

Симптомы инфекционного мононуклеоза

Симптомы мононуклеоза могут быть различными в зависимости от формы течения болезни.

Во время острого мононуклеоза симптомы более выраженные. Время инкубации длится от 7 до 10 суток. В продромальном периоде люди испытывают:

- тошноту;

- рвоту;

- слабость;

- боли в горле;

- чрезмерную утомляемость.

С течением времени плохие признаки начинают усугубляться. У больного повышается температура, увеличиваются лимфоузлы, усугубляется носовое дыхание, возникают признаки ангины. Спустя 7 суток печень увеличивается в размерах.

У некоторых людей начинают припухать веки, наблюдается отечность шейной клетчатки. Поражение ротоглотки – это самый ярко выраженный симптом. Также возникает кожная сыпь. Прогрессирование островоспалительного процесса сопровождается увеличением гланд. Из-за этого затрудняется дыхание и, как следствие, изменяется тембр голоса. Человек дышит полуоткрытым ртом, появляются хрипы.

Острый инфекционный мононуклеоз у взрослых не сопровождается выделениями из носа. Наблюдается отечность задней стенки глотки. У большей части пациентов на миндалинах появляется налет. Он сплошной в первые сутки, а в дальнейшем появляются полоски. Вместе с такими полосками ухудшается самочувствие пациента, и повышается температура тела.

Практически в 100% случаев отмечается увеличение печени и селезенки. Размеры органов начинают меняться уже с первых дней инфицирования. Наибольшие размеры отмечаются на 4-10 сутки. Эпидермис приобретает желтоватый оттенок. К концу первого месяца печенка становится нормального размера.

Селезенка также становится предельного размера на 4-10 сутки. Сыпь при мононуклеозе может иметь кореподобный или скарлатинозный характер. Иногда между мягким и твердым небом отмечаются экзантемы.

Со стороны сердца и сосудов у людей не отмечается особых нарушений. Возможно в редких случаях проявления систолического шума, приглушенность сердечных биений и тахикардия. По мере спада островоспалительного процесса все отрицательные симптомы проходят.

Обычно все симптомы болезни проходят спустя 2-4 недели. Но приход в норму размеров органов может продолжаться еще пару месяцев.

Мононуклеоз у взрослых может быть также в хронической форме. Болезнь проявляется при ослабленном иммунитете. Причиной недуга также может стать продолжительное употребление некоторых препаратов.

Клинические проявления могут быть самыми различными. У некоторых пациентов наблюдается увеличение селезенки, у некоторых увеличиваются лимфоузлы, у остальных наблюдается воспаление печени. Температура тела может повышаться. Увеличение селезенки происходит до меньших размеров, чем при острой форме.

Больные очень часто имеют такие жалобы:

- слабость;

- сонливость;

- проблемы со сном;

- головные или мышечные боли;

- чрезмерная утомляемость.

Не так часто появляются боли в животе и тошнота. У некоторых пациентов возникают покраснения с высыпаниями в области губ. Но сыпь может распространяться и на другие участки тела. Возбудитель этого заболевания может стать причиной развития синдрома хронической усталости.

С какими болезнями можно спутать?

Инфекционный мононуклеоз могут путать с:

- ОРВИ аденовирусной природы;

- дифтерией ротоглотки;

- вирусным гепатитом;

- острым лейкозом.

Максимальная сложность появляется при дифференциальной диагностике заболевания и острой респираторно-вирусной инфекции аденовирусного характера, сопровождающейся наличием проявляющегося мононуклеарного синдрома. Свойственными признаками служат насморк, покашливания, конъюнктивит, хрипота в легких. Эти признаки не характерны для железистой лихорадки.

Также при ОРВИ печень и селезенка редко становятся большими в объеме. Атипичные мононуклеары определяются лишь в незначительных количествах. Определение диагноза происходит только после серологических исследований.

Осложнения инфекционного мононуклеоза

Обычно осложнения прогрессируют очень редко, но они крайне тяжелые. Последствия болезни таковы:

- гепатит;

- миокардит;

- параличи;

- отек слизистой оболочки и миндалин;

- поперечный миелит;

- разрыв селезенки;

- интерстициальная пневмония;

- менингит;

- психоз;

- аутоиммунная анемия;

- поражение периферической нервной системы.

При возникновении осложнений лечение антибиотиками и ампициллином всегда провоцирует кожные высыпания.

Диагностика инфекционного мононуклеоза

При определении диагноза большую роль играют лабораторные исследования крови. Общий анализ крови показывает незначительный лейкоцитоз с преобладанием лейкоцитов и моноцитов. Когда берется анализ на мононуклеоз в составе крови наблюдаются крупные клетки различной формы. Их принято называть атипичными мононуклеарами.

Для определения диагноза мононуклеоз достаточно повышения количества таких клеток на 12%. В первые дни может не иметься таких клеток, но это не исключает заболевания. Образование таких клеток может занимать до трех недель.

При определении диагноза не применяется специальная вирусологическая диагностика, так как это довольно трудоемкий процесс. Но возможность выявить вирус в ротоглотке и определить его ДНК при помощи ПЦР. Также есть серологические способы диагностики. Определяются антитела к VGA- антигенам вируса Энштейна-Барр. Люди, зараженные болезнью, подвергаются трехкратному серологическому исследованию на предмет определения ВИЧ-инфекции. Для дифференциальной диагностики ангины при инфекционном мононуклеозе от заболевания другой природы необходима консультация отоларинголога и сеанс фарингоскопии.

Лечение инфекционного мононуклеоза

При неосложненном ходе недуга показана амбулаторная терапия. Если же форма среднетяжелая или тяжелая, то показан стационар. Госпитализация проводится и по эпидемиологическим показаниям, независимо от формы течения недуга.

Сегодня не существует таких препаратов, которые могли бы воздействовать на саму причину недуга, то есть вирус Энштейна-Барра и выводить его из организма человека. Излечение устремлено на улучшение состояния пациента. Принимаются препараты, которые поддерживают защитные силы организма и предотвращают отрицательные последствия.

В острый период заболевания пациент должен пребывать в состоянии покоя. Показаны постельный режим, обильное питье. Пить рекомендуется морс, компот, некрепкий чай. Чтобы избежать бактериальных осложнений необходимо трижды в день полоскать ротовую полость антисептическими растворами. Высокоэффективными являются:

- раствор фурацилина;

- раствор хлоргексидина;

- отвар ромашки.

Физиотерапия при лечении болезни не используется. Облучение ультрафиолетом или магнитотерапия провоцируют дополнительную активизацию клеточного звена иммунной системы. Такими методами возможно пользоваться только после нормализации размеров лимфатических узлов.

При терапии недуга назначаются такие медикаменты:

- Противовирусные препараты. Эти средства усиливают производство собственного противовирусного интерферона. (Ацикловир, Циклоферон, Тилорон, Валацикловир). Противопоказаны беременным.

- Интерферон альфа человеческий – вводится для усиления иммунитета.

- Жаропонижающие препараты. Эта группа средств приводит в норму температуру тела больного. Обычно показаны Ибупрофен или Нимесулид.

- Антибиотики. Эта группа медикаментов назначается при среднетяжелой или тяжелой формах болезни. Лекарства помогают предотвратить бактериальные осложнения. Прописывают Амоксициллин, Азитромицин или Цефтриаксон.

- Глюкокортикоиды. Эта группа средств подавляет пролиферацию иммунных клеток. Также после приема температура тела идет на спад. Прописывают Дексаметазон или Преднизолон.

- Растворы для введения в вену. Характеризуются дезинтоксикационным действием. После внедрения улучшается течение недуга. Показаны Физраствор или Декстроза.

- Противогрибковые препараты. Показаны при проявлении грибковых осложнений. Эффективны такие лекарства, как Флуконазол или Нистатин.

Возможно лечение народными средствами, но перед их использованием проконсультироваться с врачом.

Терапия при беременности устремлена на борьбу с симптоматикой и совершается при помощи медикаментов, которые не опасны для малыша. Такими служат:

- Интерферон человеческий в виде ректальных свечей;

- Фолиевая кислота;

- Троксевазин в капсулах;

- витамины группы В и Е;

- препараты кальция – пантотенат, оротат.

Обычно терапия длится от двух недель до месяца. После пережитого заболевания человек должен пребывать под диспансерным контролем у специалиста в течение года. Каждые три месяца проводят лабораторные анализы, которые включают биохимический и общий анализ крови. При необходимости делают выявление антител к вирусу Эпштейна-Барра в крови.

Прогноз и профилактика инфекционного мононуклеоза

Неосложненная форма патологии имеет хороший прогноз. Тяжелые последствия, которые могут проявиться во время его течения, возникают крайне редко. При остаточных явлениях в крови необходимо наблюдаться в диспансере в течение от полугода до года.

Профилактические действия, направленные на понижение заболеваемости инфекционным моникулезом, сходными с теми, которые проводятся при респираторных болезнях. Важно повышение иммунной системы при помощи оздоровительных процедур. Также показан прием мягких иммунорегуляторов и адаптогенов. Принимать их возможно только при отсутствии запретов к применению. Специальной профилактики, то есть вакцинации, не существует.

Мера оперативной профилактики заключается в принятии иммуноглобулина. В очаге инфицирования постоянно проводится влажная уборка. Все личные вещи обязательно дезинфицировать.

Инфекционный мононуклеоз – это серьезное заболевание, которое может стать причиной тяжелых последствий при халатном отношении. Это заразная болезнь, поэтому важно соблюдать все правила гигиены.

Читайте также: