Вирусы гриппа млекопитающих и птиц

Источник инфекции - человек, больной или носитель, редко животные (домашние и дикие птицы, свиньи). Заражение от людей происходит воздушно-капельным путем, инкубационный период очень короткий (1-2 сут.), поэтому эпидемия распространяется очень быстро и может при отсутствии коллективного иммунитета перерасти в пандемию. Иммунитет - основной регулятор эпидемий гриппа. По мере нарастания коллективного иммунитета эпидемия идет на убыль. Вместе с тем вследствие формирования иммунитета происходит отбор штаммов вируса с измененной антигенной структурой, прежде всего гемагглютинина и нейраминидазы; эти вирусы продолжают вызывать вспышки до тех пор, пока и к ним не появятся антитела. Такой антигенный дрейф и поддерживает непрерываемость эпидемии. Однако у вируса гриппа А обнаружена еще одна форма изменчивости, получившая название шифта, или сдвига. Она связана с полной сменой одного типа гемагглютинина (реже - и нейраминидазы) на другой.

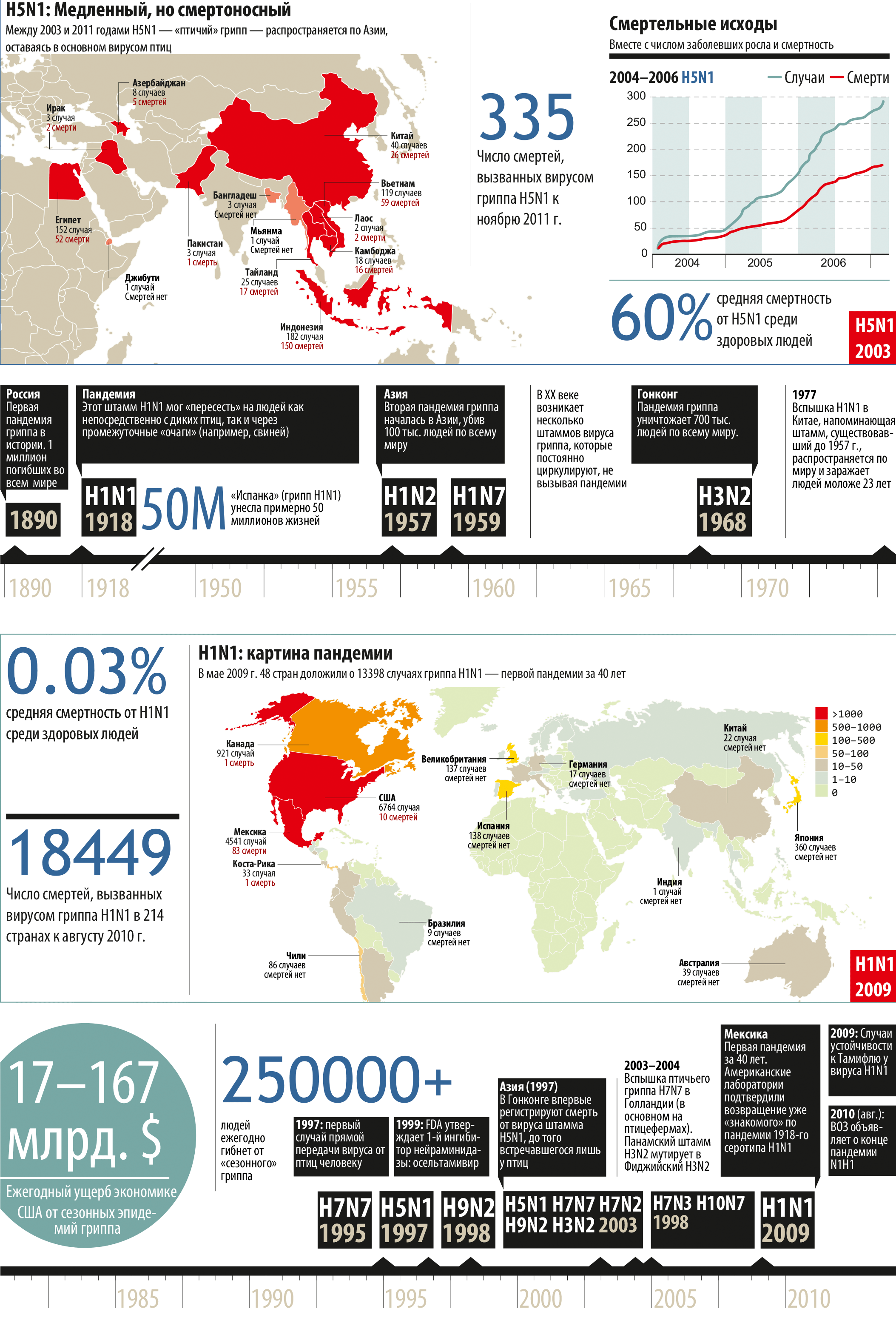

Все пандемии гриппа были вызваны вирусами гриппа А, претерпевшими шифт. Пандемия 1918 г. была вызвана вирусом с фенотипом H1N1 (погибло около 20 млн человек), пандемия 1957 г. - вирусом h3N2 (переболело более половины населения мира), 1968 г. - вирусом H3N2.

Для объяснения причин резкой смены типов вирусов гриппа А предложены две основные гипотезы. Согласно гипотезе А. А. Смородинцева, вирус, исчерпавший свои эпидемические возможности, не исчезает, а продолжает циркулировать в коллективе без заметных вспышек или длительно персистировать в организме человека. Через 10-20 лет, когда появится новое поколение людей, не имеющих иммунитета к этому вирусу, он становится причиной новых эпидемий. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что вирус гриппа А с фенотипом H1N1, исчезнувший в 1957 г., когда его вытеснил вирус h3N2, вновь появился после 20-летнего отсутствия в 1977 г.

По другой гипотезе, развиваемой и поддерживаемой многими авторами, новые типы вируса гриппа А возникают вследствие реассоциации геномов между вирусами гриппа человека и птиц, между вирусами гриппа птиц, между вирусами гриппа птиц и млекопитающих (свиньи), чему способствует сегментарная структура вирусного генома (8 фрагментов).

Таким образом, у вируса гриппа А есть два пути изменения генома.

Точечные мутации, обусловливающие антигенный дрейф. Им подвержены, прежде всего, гены гемагглютинина и нейраминидазы, особенно у вируса H3N2. Благодаря этому вирус H3N2 за период с 1982 по 1998 г. вызвал 8 эпидемий и сохраняет эпидемическое значение до сих пор.

Реассоциация генов между вирусами гриппа человека и вирусами гриппа птиц и свиней. Считается, что именно реассоциация геномов вирусов гриппа А с геномами вируса гриппа птиц и свиней - главная причина возникновения пандемических вариантов этого вируса. Антигенный дрейф позволяет вирусу преодолевать существующий у людей иммунитет. Антигенный шифт создает новую эпидемическую ситуацию: к новому вирусу у большинства людей иммунитета нет, и возникает пандемия гриппа. Возможность такой реассоциации геномов вирусов гриппа А доказана экспериментально.

Установлено, что эпидемии гриппа у людей вызывают вирусы типа А только 3 или 4 фенотипов: H1N1 (H0N1) ; h3N2; H3N2.

Однако существенную угрозу для человека предсталяет и куриный (птичий) вирус. Вспышки куриного гриппа наблюдались неоднократно, в частности куриный вирус H5N1 вызвал миллионную эпизоотию среди домашних и диких птиц с 80- 90% -ной летальностью. От кур заражались и люди; так в 1997 г. от кур заразилось 18 человек, треть из них погибла. Особенно крупная вспышка наблюдалась в январе-марте 2004 г. Она охватила почти все страны Юго-Восточной Азии и один из штатов США и нанесла огромный экономический ущерб. От кур заразилось и погибло 22 человека. Для ликвидации этой вспышки были предприняты самые жесткие и решительные меры: строгий карантин, ликвидация всего поголовья птиц во всех очагах, госпитализация и изоляция больных и всех людей с повышенной температурой, а также лиц, находившихся в контакте с больными, запрет импорта куриного мяса из указанных выше стран, строгий медицинский и ветеринарный надзор за всеми пассажирами и транспортными средствами, прибывающими из этих стран. Широкого распространения гриппа среди людей не произошло потому, что не было реассоциации генома вируса куриного гриппа с геномом вируса гриппа человека. Однако опасность такой реассоциации остается реальной. Это может привести к появлению нового опасного пандемического вируса гриппа человека.

В названии выявляемых штаммов вирусов гриппа указывают серотип вируса (А, В, С), вид хозяина (если им не является человек), место выделения, номер штамма, год его выделения (последние 2 цифры) и фенотип (в круглых скобках). Например: «А/Сингапур/1/57 (h3N2), А/утка/СССР/695/76 (H3N2) «.

Определение вируса гриппа А. Жизненный цикл вируса гриппа А. Эпидемиология, патогенез, симптомы гриппа А и постинфекционный иммунитет. Лабораторная диагностика и профилактика. Повышение эффективности противогриппозных вакцин против актуального вируса.

| Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |

| Вид | контрольная работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 13.12.2013 |

| Размер файла | 17,3 K |

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Определение вируса гриппа А

Жизненный цикл вируса гриппа А

Эпидемиология гриппа А

Патогенез, симптомы гриппа А и постинфекционный иммунитет

Лабораторная диагностика гриппа А

Лечение и профилактика гриппа А

Список использованной литературы

Определение вируса гриппа А

Вирус гриппа А - вирион, который имеет сферическую форму и диаметр 80-120 нм, его молекулярная масса 250 МД. Геном вируса представлен однонитевой фрагментированной (8 фрагментов) негативной РНК с общей м. м. 5 МД. Тип симметрии нуклеокапсида спиральный. Вирус гриппа имеет суперкапсид (мембрану), содержащий два гликопротеида - гемагглютинин и нейраминидазу, которые выступают над мембраной в виде различных шипов. Гемагглютинин имеет структуру тримера с м. м. 225 кД; м. м. каждого мономера 75 кД. Мономер состоит из меньшей субъединицы с м. м. 25 кД (НА2) и большей - с м. м. 50 кД (НА1).

Основные функции гемагглютинина:

распознает клеточный рецептор - мукопептид, имеющий N-ацетилнейрами-новую (сиаловую) кислоту;

обеспечивает слияние мембраны вириона с мембраной клетки и мембранами ее лизосом, т. е. отвечает за проникновение вириона в клетку;

определяет пандемичность вируса (смена гемагглютинина - причина пандемий, его изменчивость - эпидемий гриппа) ;

обладает наибольшими протективными свойствами, отвечая за формирование иммунитета.

У вирусов гриппа А человека, млекопитающих и птиц обнаружено 13 различающихся по антигену типов гемагглютинина, которым присвоена сквозная нумерация (отН1доН13).

Нейраминидаза (N) является тетрамером с м. м. 200-250 кД, каждый мономер имеет м. м. 50-60 кД. Ее функции:

обеспечение диссеминации вирионов путем отщепления нейраминовой кислоты от вновь синтезированных вирионов и мембраны клетки;

совместно с гемагглютинином определение пандемических и эпидемических свойств вируса.

У вируса гриппа А обнаружено 10 различных вариантов нейраминидазы (N1-N10).

Нуклеокапсид вириона состоит из 8 фрагментов вРНК и капсидных белков, образующих спиралевидный тяж. На З'-концах всех 8 фрагментов вРНК имеются одинаковые последовательности из 12 нуклеотидов. 5'-концы каждого фрагмента также имеют одинаковые последовательности из 13 нуклеотидов. 5'- и 3'-концы частично комплементарны друг другу. Это обстоятельство, очевидно, позволяет осуществлять регуляцию транскрипции и репликации фрагментов. Каждый из фрагментов транскрибируется и реплицируется самостоятельно. С каждым из них прочно связаны четыре капсидных белка: нуклеопротеид (NP), он выполняет структурную и регуляторную роль; белок РВ1 - транскриптаза; РВ2 - эндонуклеаза и РА - репликаза. Белки РВ1 и РВ2 обладают основными (щелочными) свойствами, а РА - кислотными. Белки РВ1, РВ2 и РА образуют полимер. Нуклеокапсид окружен матриксным белком (М1-белком), который играет ведущую роль в морфогенезе вириона и защищает вирионную РНК. Белки М2 (кодирует одна из рамок считывания 7-го фрагмента), NS1 и NS2 (кодируются восьмым фрагментом вРНК, который имеет, как и седьмой фрагмент вРНК, две рамки считывания) синтезируются в ходе репродукции вируса, но в его структуру не входят.

Жизненный цикл вируса гриппа А

Вирус гриппа абсорбируется на мембране клетки происходит благодаря взаимодействию его гемагглютинина с мукопептидом. Затем вирус проникает в клетку с помощью одного из двух механизмов:

слияние мембраны вириона с мембраной клетки или

по пути окаймленная ямка - окаймленный пузырек - эндосома - лизосома - слияние мембраны вириона с мембраной лизосомы - выход нуклеокапсида в цитозоль клетки.

Эпидемиология гриппа А

Источник инфекции - человек, больной или носитель, редко животные (домашние и дикие птицы, свиньи). Заражение от людей происходит воздушно-капельным путем, инкубационный период очень короткий (1-2 сут.), поэтому эпидемия распространяется очень быстро и может при отсутствии коллективного иммунитета перерасти в пандемию. Иммунитет - основной регулятор эпидемий гриппа. По мере нарастания коллективного иммунитета эпидемия идет на убыль. Вместе с тем вследствие формирования иммунитета происходит отбор штаммов вируса с измененной антигенной структурой, прежде всего гемагглютинина и нейраминидазы; эти вирусы продолжают вызывать вспышки до тех пор, пока и к ним не появятся антитела. Такой антигенный дрейф и поддерживает непрерываемость эпидемии. Однако у вируса гриппа А обнаружена еще одна форма изменчивости, получившая название шифта, или сдвига. Она связана с полной сменой одного типа гемагглютинина (реже - и нейраминидазы) на другой.

Все пандемии гриппа были вызваны вирусами гриппа А, претерпевшими шифт. Пандемия 1918 г. была вызвана вирусом с фенотипом H1N1 (погибло около 20 млн человек), пандемия 1957 г. - вирусом h3N2 (переболело более половины населения мира), 1968 г. - вирусом H3N2.

Для объяснения причин резкой смены типов вирусов гриппа А предложены две основные гипотезы. Согласно гипотезе А. А. Смородинцева, вирус, исчерпавший свои эпидемические возможности, не исчезает, а продолжает циркулировать в коллективе без заметных вспышек или длительно персистировать в организме человека. Через 10-20 лет, когда появится новое поколение людей, не имеющих иммунитета к этому вирусу, он становится причиной новых эпидемий. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что вирус гриппа А с фенотипом H1N1, исчезнувший в 1957 г., когда его вытеснил вирус h3N2, вновь появился после 20-летнего отсутствия в 1977 г.

По другой гипотезе, развиваемой и поддерживаемой многими авторами, новые типы вируса гриппа А возникают вследствие реассоциации геномов между вирусами гриппа человека и птиц, между вирусами гриппа птиц, между вирусами гриппа птиц и млекопитающих (свиньи), чему способствует сегментарная структура вирусного генома (8 фрагментов).

Таким образом, у вируса гриппа А есть два пути изменения генома.

Точечные мутации, обусловливающие антигенный дрейф. Им подвержены, прежде всего, гены гемагглютинина и нейраминидазы, особенно у вируса H3N2. Благодаря этому вирус H3N2 за период с 1982 по 1998 г. вызвал 8 эпидемий и сохраняет эпидемическое значение до сих пор.

Реассоциация генов между вирусами гриппа человека и вирусами гриппа птиц и свиней. Считается, что именно реассоциация геномов вирусов гриппа А с геномами вируса гриппа птиц и свиней - главная причина возникновения пандемических вариантов этого вируса. Антигенный дрейф позволяет вирусу преодолевать существующий у людей иммунитет. Антигенный шифт создает новую эпидемическую ситуацию: к новому вирусу у большинства людей иммунитета нет, и возникает пандемия гриппа. Возможность такой реассоциации геномов вирусов гриппа А доказана экспериментально.

Установлено, что эпидемии гриппа у людей вызывают вирусы типа А только 3 или 4 фенотипов: H1N1 (H0N1) ; h3N2; H3N2.

Однако существенную угрозу для человека предсталяет и куриный (птичий) вирус. Вспышки куриного гриппа наблюдались неоднократно, в частности куриный вирус H5N1 вызвал миллионную эпизоотию среди домашних и диких птиц с 80- 90% -ной летальностью. От кур заражались и люди; так в 1997 г. от кур заразилось 18 человек, треть из них погибла. Особенно крупная вспышка наблюдалась в январе-марте 2004 г. Она охватила почти все страны Юго-Восточной Азии и один из штатов США и нанесла огромный экономический ущерб. От кур заразилось и погибло 22 человека. Для ликвидации этой вспышки были предприняты самые жесткие и решительные меры: строгий карантин, ликвидация всего поголовья птиц во всех очагах, госпитализация и изоляция больных и всех людей с повышенной температурой, а также лиц, находившихся в контакте с больными, запрет импорта куриного мяса из указанных выше стран, строгий медицинский и ветеринарный надзор за всеми пассажирами и транспортными средствами, прибывающими из этих стран. Широкого распространения гриппа среди людей не произошло потому, что не было реассоциации генома вируса куриного гриппа с геномом вируса гриппа человека. Однако опасность такой реассоциации остается реальной. Это может привести к появлению нового опасного пандемического вируса гриппа человека.

В названии выявляемых штаммов вирусов гриппа указывают серотип вируса (А, В, С), вид хозяина (если им не является человек), место выделения, номер штамма, год его выделения (последние 2 цифры) и фенотип (в круглых скобках). Например: «А/Сингапур/1/57 (h3N2), А/утка/СССР/695/76 (H3N2) «.

Патогенез, симптомы гриппа А постинфекционный иммунитет

Инкубационный период при гриппе короткий - 1-2 сут. Вирус размножается в эпителиальных клетках слизистой оболочки дыхательных путей с преимущественной локализацией в области трахеи, что клинически проявляется в виде сухого мучительного кашля с болями по ходу трахеи. Продукты распада пораженных клеток попадают в кровь, вызывают сильную интоксикацию и повышение температуры тела до 38-39 °С. Повышение проницаемости сосудов, обусловленное повреждением клеток эндотелия, может стать причиной патологических изменений в различных органах: точечных кровоизлияний в трахее, бронхах, а иногда и отека мозга с летальным исходом. Вирус гриппа оказывает угнетающее действие на кроветворение и иммунную систему. Все это может приводить к вторичным вирусным и бактериальным инфекциям, которые осложняют течение болезни.

Прежние представления о том, что после перенесенного гриппа остается слабый и кратковременный иммунитет, опровергнуты после возвращения вируса H1N1 в 1977 г. Этот вирус вызывал заболевание главным образом у людей не старше 20 лет, т. е. у тех, кто не болел им раньше, до 1957 г. Следовательно, постинфекционный иммунитет достаточно напряженный и продолжительный, но имеет выраженный типоспецифический характер.

Главная роль в формировании приобретенного иммунитета принадлежит вирус-нейтрализующим антителам, блокирующим гемагглютинин и нейраминидазу, а также секреторным иммуноглобулинам IgAs.

Лабораторная диагностика гриппа А

Материалом для исследования служит отделяемое носоглотки, которое получают либо путем смыва, либо с помощью ватно-марлевых тампонов, и кровь. Методы диагностики применяют следующие:

Вирусологический - заражение куриных эмбрионов, культур клеток почек зеленых мартышек (Vero) и собак (МДСК). Культуры клеток особенно эффективны для выделения вирусов A (H3N2) и В.

Серологический - выявление специфических антител и возрастания их титра (в парных сыворотках) с помощью РТГА, РСК, иммуноферментного метода.

В качестве ускоренной диагностики используют иммунофлуоресцентный метод, позволяющий быстро обнаружить вирусный антиген в мазках-отпечатках со слизистой оболочки носа или в смывах из носоглотки больных.

Для обнаружения и идентификации вируса (вирусных антигенов) предложены методы РНК-зонда и ПЦР.

Лечение и профилактика гриппа А

Лечение гриппа А, которое следует начинать как можно раньше, а также профилактика гриппа и других вирусных ОРЗ основана на применении дибазола, интерферона и его индукторов амиксина и арбидола по специальным схемам.

Ежегодно в мире гриппом болеют сотни миллионов людей и животных, что наносит колоссальный ущерб здоровью населения и экономике каждой страны. Единственным надежным средством борьбы с ним является создание коллективного иммунитета. Для этой цели предложены и используются следующие типы вакцин:

живая из аттенуированного вируса;

субвирионная вакцина (из расщепленных вирионов) ;

субъединичная -вакцина, содержащая только гемагглютинин и нейраминидазу.

Главная проблема в повышении эффективности противогриппозных вакцин - обеспечение их специфичности против актуального вируса, т. е. того варианта вируса, который вызвал данную эпидемию. Иначе говоря, вакцина должна содержать специфические антигены актуального вируса. Основной путь повышения качества вакцины - использование наиболее консервативных и общих для всех антигенных вариантов вируса А эпитопов, которые обладают максимальной иммуногенностью.

вирус грипп вакцина

Список использованной литературы

Гендон Ю. З. Пандемия гриппа: можно ли с ней бороться // Вопросы вирусологии. 1998. № 1. С. 43-46.

Размещено на Allbest.ru

Эпизоотология гриппа птиц. Мониторинг птичьего гриппа в мире и в Республике Казахстан. Изучение структуры вируса, методов диагностики заболевания; клинические признаки и патологоанатомические изменения. Описание лабораторной диагностики птичьего гриппа.

дипломная работа [11,6 M], добавлен 11.10.2014

Грипп птиц как контагиозная, вирусная болезнь птиц, ее патогенез, течение и симптомы. Акт о ветеринарно-санитарном и эпизоотическом обследовании Ладского ветучастка. План мероприятий по предупреждению заболеваний и борьбе с гриппом птиц в хозяйстве.

курсовая работа [412,2 K], добавлен 11.06.2011

Историческая справка, распространение, степень опасности гриппа свиней. Клиническое проявление болезни. Патологоанатомические признаки гриппа свиней. Особенности дифференциальной диагностики болезни. Основа профилактики, средства лечения гриппа свиней.

реферат [18,7 K], добавлен 24.09.2009

Распространение, степень опасности, эпизоотология, патогенез, течение и клиническое проявление гриппа у лошадей. Патологоанатомические признаки болезни, ее дифференциальная диагностика, иммунитет, специфическая профилактика, лечение и меры борьбы.

реферат [18,4 K], добавлен 25.09.2009

Разработка вакцины сухой живой против классической чумы свиней из лапинизированного вируса. Изучение метода культивирования вируса классической чумы "АСВ" на кроликах. Биологические свойства штамма "АСВ+", динамика накопления антигена и сероконверсии.

магистерская работа [236,4 K], добавлен 05.11.2011

Определение и история открытия заболевания. Этиология вируса африканской чумы свиней. Эпизоотология, клинические признаки и патогенез. Основные методы выделения вируса и выявления антигенов. Патологоанатомические изменения, дифференциальная диагностика.

курсовая работа [10,1 M], добавлен 20.11.2013

Специфические факторы противовирусного иммунитета. Два варианта выдачи иммунного ответа в форме биосинтеза антител. Вирус инфекционного бронхита птиц: возбудитель, диагностика. Методы лечения вируса ящура. Культивирование вирусов в культуре клеток.

курсовая работа [49,2 K], добавлен 17.11.2010

Определение возбудителя, диагностики, патогенеза и клинических признаков реовирусной инфекции птиц. Антигенная активность, вариабельность и родство. Локализация вируса. Экспериментальная инфекция. Гистологические изменения. Специфическая профилактика.

реферат [33,2 K], добавлен 13.10.2013

Инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных и птиц. Морфология и химический состав вируса ящера, клинические признаки заболевания. Алиментарный и респираторный пути заражения животных, патологические изменения и дифференциальная диагностика.

курсовая работа [56,4 K], добавлен 11.12.2010

Таксономия вируса африканской чумы свиней, характеристика вириона, распространение, степень опасности и ущерб. Антигенные свойства вируса АЧС. Гемадсорбирующая активность и культуральные свойства. Этапы лабораторной диагностики и методы профилактики.

реферат [244,2 K], добавлен 20.12.2016

15 декабря 2011

- 1859

- 1,6

- 0

- 1

Такие маски в принудительном порядке носили в 1918—1919-х годах, во время крупнейшей пандемии гриппа, по современным подсчетам унесшей до 50 млн. человеческих жизней

Грипп

Среди наиболее трагических событий первой половины XX века — наряду с двумя мировыми войнами — выделяется пандемия гриппа 1918 года, ставшая не менее смертоносной, чем крупнейшие конфликты между людьми: в течение 18 месяцев около 50 млн. людей погибли от вирусной инфекции.

Гонки с гриппом

Ежегодно гриппом переболевает 5–15% всей мировой популяции. Наибольшему риску подвергаются дети до двух лет, пожилые люди от 65, а также больные астмой, диабетом или хроническими заболеваниями сердца вне зависимости от возраста. В то же время от болезни не застрахован никто — как показала пандемия 2009-го, когда больше всего пострадали как раз молодые люди с превосходной иммунной системой [4].

Гриппозный зоопарк

Это эстафета, которую ученые и органы здравоохранения уже так долго и с переменным успехом стараются прервать.

Ловец вирусов

— Что является самым главным в экологии вируса гриппа?

— Что еще мы узнали после встречи с птичьим гриппом?

— Болеют ли дикие птицы — природные носители вируса — гриппом?

— Как грипп передается между дикими птицами?

— Это неизвестно. Один из способов это выяснить — исследование природных очагов гриппа. Яркий пример, который наблюдаем мы с коллегами — залив Делавэр на востоке США. Птицы побережья во время сезонной миграции на север в мае останавливаются там, чтобы покормиться яйцами мечехвостов. По-видимому, в этом месте собирается критическая масса птиц, многие из которых еще не являются носителями гриппа, — что и становится определяющим фактором, позволяющим инфекции быстро распространяться. Есть и другие подобные места — в Австралии, Канаде, в других регионах. Потенциально подходит любое место массового скопления и кормления этой водной братии.

— Сколько разновидностей вируса гриппа циркулирует в природе?

— Над чем вы сейчас работаете?

Это исследование, в высшей степени ориентированное на практику. Используя наши диагностические методы, можно будет оперативно объявлять о появлении новых штаммов вируса и проводить грамотные кампании по вакцинации.

Рисунок 3. Во время пандемии поцелуи возможны только с защитой

— До сих пор птичий вирус гриппа H5N1 был не слишком активен, заражая людей. Какова вероятность, что в будущем эта его способность значительно возрастет?

— Вероятность пандемии вируса H5N1 значительно меньше, чем любого из H1, H2 или H3, потому что H5 далеко не так заразен для людей. Но если назвать вирус, который нам хотелось бы видеть пандемичным меньше всего, это будет как раз H5 из-за высокой смертности, причиной которой он становится. Одна из отличительных черт высокопатогенного вируса — молекулярные особенности строения гемагглютинина, позволяющие развиться системной инфекции, а не инфекции только дыхательных путей, как обычно [2]. Такая опасная способность числится только за вирусами H5 и H7.

У H5N1 было десять лет, чтобы переменить хозяина, а значит, это не одна-две и не три-четыре замены, которые должны произойти в нем, чтобы стать патогеном человека, а значительно больше. Есть примеры, когда для перемены хозяина вирусу требуется не одно десятилетие, несмотря на плотный контакт между видами, однако сейчас понятно хотя бы, что H5N1 не может передаться людям легко. Впрочем, совсем исключить эту вероятность нельзя, и если что-то и мешает нам спать спокойно по ночам, — то это вирус H5.

— Есть несколько вирусов, которые представляют наибольшую угрозу. H5 — один из них, потому что если уж он заразит человека, болезнь будет тяжелой. То же самое касается и H7. Кроме того, есть еще H2, который тоже является патогеном человека. Пандемия H2 была еще в 1957 году, а сам вирус исчез из широкой циркуляции в 1968-м, так что с тех пор подросли многие, не имеющие к нему иммунитета, — а, следовательно, можно ожидать и возвращения этого вируса.

— Что, на ваш взгляд, наиболее удивительно в вирусе гриппа?

— Не устаю удивляться, как мало мы про него знаем, несмотря на то, что так давно и так активно изучаем. Это же сравнительно простые вирусы, — но до сих пор так и не понятно, что позволяет им периодически преодолевать межвидовые барьеры.

Грипп птиц (Grippus Avium, чума птиц) — остропротекающая высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся септицемией, проявляющаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания и пищеварения.

Возбудитель — РНК-содержащий вирус (Influenza virus подтип Hav-1), относящийся к роду инфлюэнцы семейства ортомиксовирусов. Величина вириона 80-120 нм. Все известные вирусы гриппа делят на 8 подтипов (А — А ). Возбудитель имеет определенное родство с вирусами гриппа типа А человека, лошади, свиньи. В организме птиц вирус стимулирует антигемапглютинины, нейтрализующие и комплементфиксирующие антитела. Вирус репродуцируется в куриных эмбрионах и культуре клеток> обладает гемагтлютинирующими свойствами по отношению к эритроцитам многих видов птиц, млекопитающих животных и человека.

Устойчивость — вирус чувствителен к эфиру, хлороформу, нагреванию и кислой среде (рН 3,0). При температуре 55 °С он инактивируется в течение одного часа при 60 С за 10 мин, а при 65-70 С — за 2-5 мин. Сохраняется при низких температурах и в лиофилизированном состоянии до 2 лет. Инфекционность вируса быстро исчезает при обработке его формальдегидом, детергентами, оксидированными агентами (иодин), слабыми кислотами, гидроксиламином, ионами аммония. При глубоком замораживании (-70 °С) вирус остается вирулентным в материале свыше 300 дней, в 1 %-ном растворе NaOН — 5-7 недель. Инактивируют вирус в течение 5 мин водные растворы 5 %-ной НС1, 4 %-ного фенола, 3 %-ной хлорной извести, 2 %-ного едкого натра, 5 %-ного фенола.

Эпизоотологические данные. Грипп зарегистрирован у многих видов домашних и диких птиц. Вирус подтипа А выделен от кур, индеек, голубей и морских свинок. Среди вируса гриппа птиц встречаются штаммы в суперкапсидной оболочке которого содержится нейраминидаза, свойственная вирусам гриппа человека и лошадей. Это свидетельствует о большом разнообразии генофонда вирусной популяции, циркулирующей среди птиц. Доказана и циркуляция человеческого вируса гриппа А2 среди диких и домашних птиц. Среди диких и домашних птиц могут одновременно циркулировать несколько антигенных разновидностей вируса гриппа, свойственного человеку, птицам и домашним животным. Стрессовые реакции, возникающие у птиц во время длительных перелетов и изменяющихся климатических условий, приводят к обострению инфекции и возникновению новых эпизоотии.

В хозяйствах промышленного типа возбудитель гриппа птиц заносится с кормами, инвентарем, оборудованием: особую опасность представляет инфицированная тара для тушек кур и яиц.

Первые случаи заболевания, как правило, регистрируют у цыплят и взрослой ослабленной птицы на фоне недоброкачественного кормления, транспортных перевозок, переуплотненной посадки. Пассажи вируса через ослабленный организм кур повышают его вирулентность и способствуют последующему заболеванию птицы, содержащейся в нормальных условиях. Как правило, грипп поражает всю восприимчивую птицу в хозяйстве в течение 30-40 дней-

Вирус гриппа вызывает заболевание птиц при респираторном, пероральном, интраперитонеальном, подкожном и внутримышечном заражении. В промышленных хозяйствах при клеточной системе содержания птицы основное значение в распространении возбудителя имеет аэрогенный путь и передача с питьевой водой. Из организма больной птицы вирус выделяется со всеми экскретами и секретами, а также с яйцами. В распространении возбудителя внутри хозяйства могут принимать участие грызуны, кошки, и в особенности свободно живущая дикая птица, проникающая или гнездящаяся в птичниках.

Источники возбудителя гриппа — больные и переболевшие (вирусоносители в течение 2 мес) птицы. Наличие курвирусо-носителей поддерживает эпизоотический очаг в хозяйстве при непрерывном воспроизводстве новых популяций восприимчивой птицы и создает стационарное неблагополучие. Заболеваемость птицы варьирует от 80 до 100%, смертность — от 10 до 90%, что зависит от вирулентности вируса и условий содержания птицы. В неблагополучных хозяйствах грипп у цыплят и кур часто осложняется возбудителями респираторного микоплазмоза, колисептицемии, инфек-ционного ларинготрахеита. Взрослая птица в течение 2 мес после переболевания на 40-60% теряет яичную продуктивность. Нередки случаи утраты иммунитета против ныокаслской болезни, инфекционного ларинготрахеита, бронхита, оспы.

Патогенез. В зависимости от вирулентности, тропизма вируса, естественной резистентности птицы развивается генерализованная, или респираторная, форма болезни. После попадания вируса на слизистые оболочки дыхательных путей происходит его активная репродукция с последующим проникновением в кровеносную систему спустя 4-12 ч. Вирус адсорбируется эритроцитами, разносится по всему организму, и в результате наступает септицемия. Репродукция вируса в паренхиматозных органах сопровождается образованием токсических продуктов, интоксикацией, что приводит к гибели птицы. Обычно это наблюдается при остром течении гриппа. Исход подострого и хронического течения (10-25 дней) зависит от резистентности организма.

Все наиболее вирулентные штаммы вируса, независимо от принадлежности к тому или иному подтипу, вызывают генерализованную форму инфекции. Происходит гипоплазия лимфоидных органов, лимфоцитопения и подавление защитных механизмов, что способствует виремии и репликации вируса в различных клетках органов и тканей. Поражение стенок кровеносных сосудов приводит к нарушению гемодинамики, геморрагическому диатезу и экссудативным явлениям.

Течение и симптомы. Инкубационный период 3-5 дней. Протекает болезнь остро, подостро и хронически. Вначале у птиц отмечают анорексию, взъерошенное оперение, потерю яйценоскости. Куры стоят с опущенной головой и закрытыми глазами. Видимые слизистые оболочки гиперемированы и отечны, нередко из слегка приоткрытого клюва выделяются тягучие слизистые истечения, носовые отверстия заклеены воспалительным экссудатом. У отдельных кур отмечают отечность сережек. Гребень и бородки темно-фиолетового цвета. Дыхание хриплое и учащенное, температура тела поднимается до 44 °С, а перед гибелью падает до 30 С. Заболевание, вызванное подтипом A1, приводит при остром течении к 100%-ной гибели птицы, а при подостром и хроническом- 5-20%. Наряду с респираторным симптомокомплексом возникает диарея (помет жидкий, окрашен в коричнево-зеленый цвет), а также атаксия, неврозы, судороги, манежные движения, в предагональной стадии — тонико-клонические судороги шейной и крыловой мышц. Возможны случаи и хронического течения болезни без выраженных клинических признаков.

Патологоанатомические изменения. Варьируют в широких границах в зависимости от течения болезни. Наиболее характерными считают геморрагический диатез и подкожные отеки в области глотки, гортани, шеи, груди, ног. Находят массовые подкожные кровоизлияния в мышцах, сердце, в паренхиматозных органах и слизистых оболочках, у 35% павших птиц обнаруживают ринит, фарингит и конъюнктивит; кровоизлияния в желудок и кишечник в 60% случаев. Гастроэнтерит, перитонит, перикардит, бронхит, аэросакулит, отек легких, застойные явления во внутренних органах — постоянные патологоанатомические изменения при гриппе птиц.

Особенно характерны изменения в головном мозге: геморрагический менингит, диффузные кровоизлияния, очаги отека в размягчении мозгового вещества. При патогистологическом исследовании птиц, павших на 3-4-й день болезни, наряду со стазом и геморрагиями обнаруживают дегенеративные изменения нейронов и множественные ареактивные некробиотические очажки в сером и белом веществе головного мозга.

Диагноз. На основании эпизоотологических особенностей гриппа, характерных острых клинических признаков респираторной болезни и патологоанатомических изменений можно поставить лишь предположительный диагноз. Для окончательного диагноза необходимо проведение вирусологических исследований патматериала (легкие, печень, головной мозг и др.), взятого от павших птиц при остром течении болезни. Трупный материал должен быть свежим или законсервированным холодом (-60 С) в 50 %-ном растворе глицерина. Для серологических исследований от кур берут парные сыворотки крови в различные периоды развития болезни.

Вируссодержащим материалом, подготовленным обычным способом, заражают 9-12-дневные куриные эмбрионы в аллантоисную полость. Через 48 ч после заражения извлекают аллантоисную жидкость и исследуют на наличие вируса в реакции гемагглютинации в культурах клеток куриного эмбриона (наличие ЦПД через 36 ч после заражения). Для биологической пробы используют 2-4-месячных цыплят, которым внутримышечно вводят 0,5-1 мл суспензии. Через 3-5 дней при наличии вирулентного вируса у цыплят возникают респираторные симптомы болезни, иногда со смертельным исходом. Единственным доказательством наличия слабовирулентного вируса служит выявление нарастания титра антител. Из серологических методов можно использовать РЗГА, РА, РСК. В практических условиях для ретроспективной диагностики обычно используют РЗГА.

Дифференциальный диагноз. Генерализованную септицемическую форму гриппа дифференцируют от ньюкаслской болезни, а респираторную форму — от инфекционного бронхита, микоплазмоза, ларинготрахеита и других респираторных болезней.

Грипп птиц, в отличие от ньюкаслской болезни, поражает все виды птиц в любом возрасте и вызывает выраженные отеки, катарально-геморрагический энтерит. При ньюкаслской болезни чаще возникает дифтеритическое воспаление. Для респираторной формы гриппа характерно преимущественное поражение верхних отделов респираторного тракта, заболевают все виды птицы, а при инфекционном бронхите — только птица отряда куриных. Для респираторного миксплазмоза кур и инфекционного синусита индеек характерны хроническое течение болезни, отсутствие острых воспалительных процессов и развитие фибринозно-дифтеритического аэросакулита.

Лечение. Не разработано и нецелесообразно. Ввиду опасности распространения вируса больную птицу уничтожают.

Иммунитет. После переболевания гриппом птица приобретает нестерильный иммунитет продолжительностью до 6 мес. Для специфической профилактики применяют инактивированную гидро-окисьалюминиевую гидроксиламиновую эмбрионвакцину типа А, жидкую и сухую инактивированные вакцины против гриппа птиц. Вакцины вводят внутримышечно, инактивированные — двукратно с интервалом в 14 дней. С профилактической целью в угрожаемых хозяйствах прививают только клинически здоровую птицу (кур, уток, индеек). Через 14-21 день после прививки птицу приобретают напряженный иммунитет длительностью до 6 мес. Его напряженность обязательно контролируют на 21-ЗО-й день после вакцинации в РЗГА. Если у 80% из 30 обследованных птиц титр ан-тигемагглютининов окажется не ниже 1:10, иммунитет считают напряженным.

Профилактика и меры борьбы. Следует обособленно размещать различные возрастные группы птиц на территории, соблюдая при этом необходимые зооветеринарные разрывы. Комплектование птичников и зон проводят только одновозрастной птицей. В межцикловой профилактический перерыв делают тщательную очистку и 3-кратную дезинфекцию помещений. Систематически контролируют по гриппу благополучие хозяйств-поставщиков инкубационных яиц: проводят дезинфекцию транспорта, оборотной тары и строго выполняют ветеринарно-санитарные правила для птицеводческих хозяйств.

При подозрении на возникновение гриппа птиц в лаборатории срочно уточняют диагноз. В неблагополучном отдельном птичнике больную и подозрительную по заболеванию птицу убивают бескровным методом и уничтожают, а остальную (условно здоровую) — убивают на мясо. Помещения тщательно дезинфицируют. При появлении болезни в нескольких птичниках осуществляют ежедневную тщательную выбраковку и убой больной и ослабленной птицы. Яйца, заложенные в инкубатор из неблагополучных птичников, утилизируют или уничтожают. Полученные от больной птицы яйца подлежат проверке в течение 10 мин. Для дезинфекции объектов против гриппа птиц применяют 3 %-ный раствор едкого натра (16-20 °С) при экспозиции 7 ч, 3 %-ный горячий (70-80 °С) — при экспозиции 3 ч, 1 %-ный раствор формальдегида — при экспозиции 1 ч, осветленный раствор хлорной извести с содержанием 3 %-ного активного хлора — при экспозиции 3 ч, 1 %-ный раствор надуксусной кислоты — при экспозиции 6 ч. Дезинфекцию можно проводить аэрозолями 38-40 %-ного раствора формальдегида при расходе 15 мл/м и экспозиции 6 ч. 20 %-ного раствора надуксусной кислоты из расчета 20 мл/м при экспозиции 6 ч. Камеры для дезинфекции тары в хозяйствах, на складах строят объемом от 100 до 500 м . Аэрозоли раствора формальдегида получают с помощью форсунки ПВАН и сжатого воздуха при рабочем давлении 3-4 атм или с помощью генератора АГУД-2.

Яйца для инкубации завозят из хозяйств, благополучных по гриппу. Каждую партию выведенного молодняка выращивают в изолированном помещении и в полностью освобожденной от птицы и санированной зоне. До достижения 45-дневного возраста цыплят вакцинируют инактивированными вакцинами.

Пух, перо, полученные от убоя условно здоровой птицы, просушивают в сушильных установках при температуре 85-90 С в течение 15 мин. При отсутствии сушильной установки пух, перо дезинфицируют в любых приспособленных емкостях 3 %-ным горячим (45-50 °С) раствором формальдегида в течение 30 мин с последующей сушкой.

В оздоравливаемом хозяйстве проводят систематическую выбраковку и убой некондиционной и малопродуктивной птицы и аэрозольную дезинфекцию помещений в присутствии птицы, высокодисперсными аэрозолями молочной кислоты или хлорскипидаром в присутствии птицы. Карантин с неблагополучного по гриппу A1 хозяйства снимают после убоя всей птицы и проведения заключительной дезинфекции.

Читайте также: