Hbeag негативный гепатит в что это

По данным ВОЗ, маркеры вируса гепатита В выявляют более чем у двух миллиардов человек в мире. Заразиться вирусом гепатита В можно половым путем, в кабинете стоматолога, в салоне тату при использовании нестерильного инструмента.

В настоящее время HBeAg-отрицательный гепатит B – наиболее распространенная форма хронического гепатита B в большинстве стран Европы, Северной Америки, России. В этой группе больных обычно уровень виремии ниже, чем в группе больных HBeAg-положительным гепатитом, возраст больных старше, чаще они имеют выраженный фиброз и цирроз печени.В отсутствие лечения у 15–20% больных этой группы наблюдается декомпенсация цирроза и смерть в течение 5 лет. Эффективный контроль над репликацией вируса способен значительно улучшить прогноз.

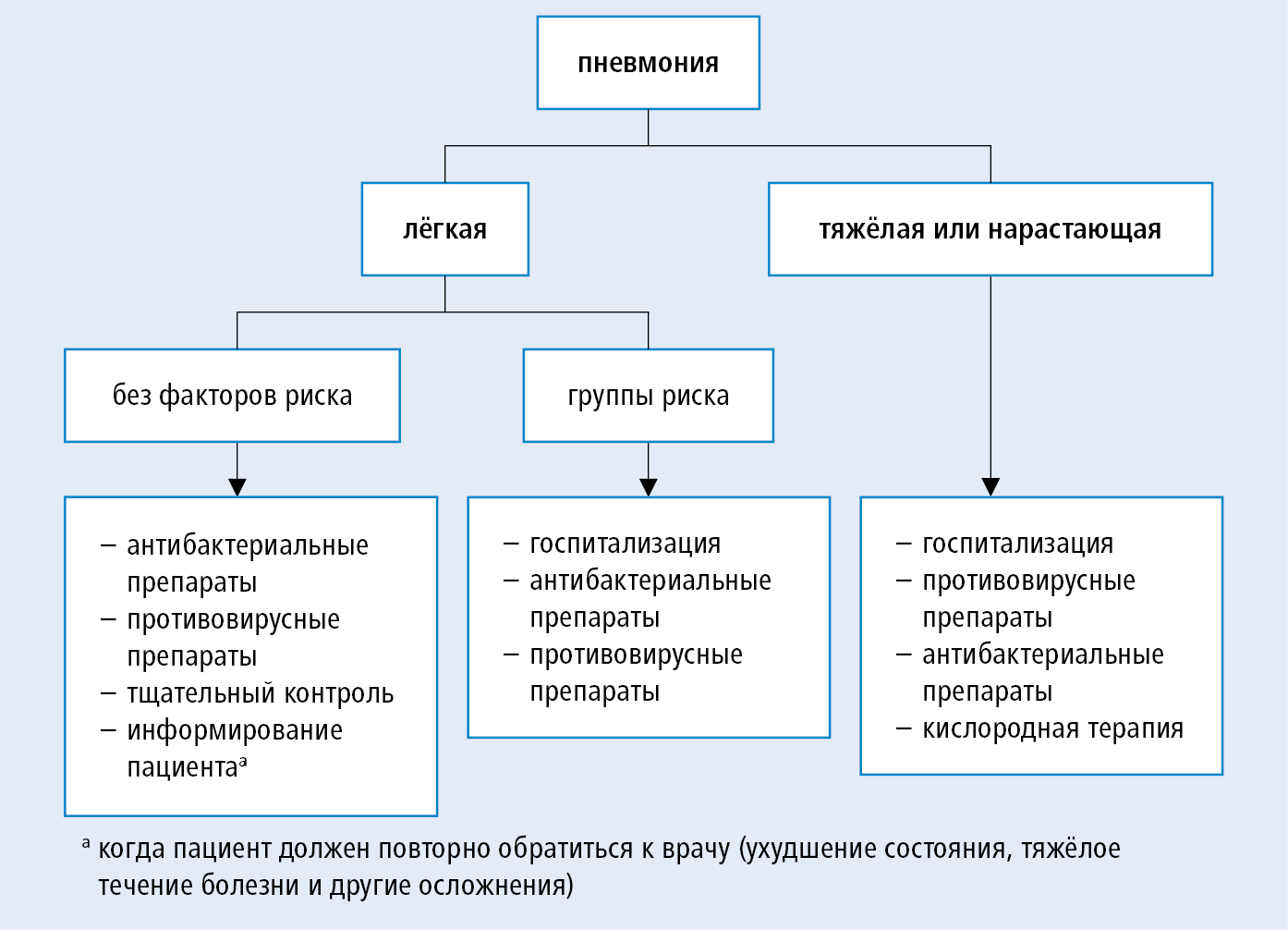

Существует две принципиально различные стратегии лечения больных хроническим HBeAg- отрицательным гепатитом В: – первая основана на курсовом использовании препаратов интерферона (стандартный ИФН альфа или пегилированный интерферон альфа-2а (Пегасис ® )) с целью получить стойкий (sustained) ответ после завершения терапии, – вторая – на неопределенно длительном (теоретически – пожизненном) приеме аналогов нуклеоз(т)идов. В этом случае в отсутствие лекарственной резистентности репликация HBV на низком уровне будет поддерживаться (maintained) постоянным приемом препарата.

При попытке прекращения лечения аналогами нуклеоз(т)идов обычно наступает рецидив болезни. Несмотря на то, что прямые сравнительные испытания лечения больных гепатитом В пегилированными и стандартными интерферонами не проводились, пегилированный интерферон альфа-2а (Пегасис ® ) имеет несомненные преимущества. Это высокая эффективность, меньшее количество побочных эффектов, возможность введения препарата 1 раз в неделю.

Исследования III фазы клинических испытаний продемонстрировали преимущества лечения Пегасисом®, в сравнении с ламивудином. Особенно важным, является тот факт, что целевые показатели виремии (менее 20 тыс. копий/мл) сохранялись через 6 месяцев после окончания лечения у 53% больных. При дальнейшем наблюдении за этой группой больных в течение еще 24 месяцев указанный уровень виремии сохранялся у 48% больных, а в 23% случаев HBV ДНК в сыворотке крови не определялась. Длительный биохимический ответ наблюдался в указанной группе больных в 66% случаев [MarcellinP., Bonino F., Lau GK et al. J Hep 2006; 44(2):s274.] Более того, у 9% больных наблюдалось исчезновение HBsAg, а в 5% случаев – сероконверсия в s-системе. Для сравнения, лечение адефовиром приводит к исчезновению HBsAg в 5% случаев только после 5 лет терапии. Возвращаясь к анализу результатов регистрационных испытаний Пегасиса® (в сочетании с ламивудином или без него), Bonino с соавт. [Gut 2007;56:699–705.] подтвердили, что молодой возраст, женский пол, высокая активность АЛТ и низкая виремия до лечения благоприятно влияют на его эффективность в отношении стойкого комбинированного (биохимического и вирусологического) ответа.

Интересно, (но тоже ожидаемо), что пациенты с HBV-инфекцией генотипов B и C оказались значительно более чувствительны к лечению Пегасисом, чем пациенты с HBV- инфекцией генотипа D. Особенно интересно, что в группе больных, инфицированных HBV генотипа D, комбинированная терапия Пегасисом и ламивудином приводила к большей частоте стойкого комбинированного ответа, чем монотерапия Пегасисом. В России наиболее распространена (по некоторым данным до 95%!) как раз HBV- инфекция генотипа D. Другой парадигмой лечения хронического гепатита В является длительное использование аналогов нуклеоз(т)идов. Наибольший опыт накоплен в использовании ламивудина. Препарат дешев, имеет хороший профиль безопасности, достаточно сильно подавляет репликацию HBV. Однако его использование в качестве первой линии терапии (монотерапии) в последнее время ограничено высокой частотой появления лекарственной резистентности: у 25% пациентов к концу первого года и почти у 70% - к четвертому – пятому годам терапии. В одном из исследований обнаружен интересный факт, что при длительном лечении ламивудином на протяжении 6-го – 9-го годов терапии новых случаев появления резистентности не наблюдалось. Кроме того, резистентность HBV к ламивудину наблюдалась реже в группе больных, получавших более высокую (150 мг/сутки) дозу препарата. [Van Bömmel F, et al. 42nd Annual Meeting of the EASL, 2007; Abstract 521.] Это означает, что приблизительно треть всех больных может успешно и длительно контролировать гепатит, используя ламивудин в качестве монотерапии.

Другие аналоги нуклеоз(т)идов были зарегистрированы позднее, и их эффективность и безопасность оценивались сравнительно с характеристиками ламивудина. Адефовир является более слабым по сравнению с ламивудином ингибитором репликации HBV, но устойчивость вируса к этим препаратам не является перекрестной. Это обусловливает выбор адефовира для лечения больных, инфицированных устойчивым к ламивудину HBV. При этом рекомендуется добавление адефовира к ламивудину, а не замена одного препарата на другой. Кроме того, резистентность к адефовиру формируется позже, чем к ламивудину и у меньшего числа больных. Чувствительность к адефовиру сохраняется у 70% пациентов, получающих лечение на протяжении 5 лет.

Энтекавир и телбивудин являются более сильными ингибиторами репликации HBV, чем ламивудин. Наиболее многообещающим, среди аналогов нуклеоз(т)идов, в лечении гепатита В является энтекавир. Резистентность к этому препарату в группе больных, не леченных ламивудином, не превышает 1% после 3-х лет терапии. Однако в группе больных, у которых сформировалась резистентность к ламивудину, резистентность к энтекавиру к 3 годам терапии достигает 30%. Частота появления резистентности к телбивудину в первые 1-2 года лечения, меньше, чем к ламивудину, но значительно превышает аналогичные показатели для адефовира и энтекавира. В связи с этим, согласно обновленным рекомендациям AASLD (2007), телбивудин не рекомендован в качестве первой линии терапии хронического гепатита В.

Парадигмы терапии с использованием этих препаратов нуждаются в более длительном изучении. Возможно, наиболее перспективной окажется парадигма лечения хронического HBeAg- отрицательного гепатита. В комбинацией препаратов, мощно подавляющих репликацию HBV, к которым имеется высокий генетический порог резистентности и не наблюдается перекрестная резистентность. Такой комбинацией в недалеком будущем может являться сочетание энтекавира и тенофовира.

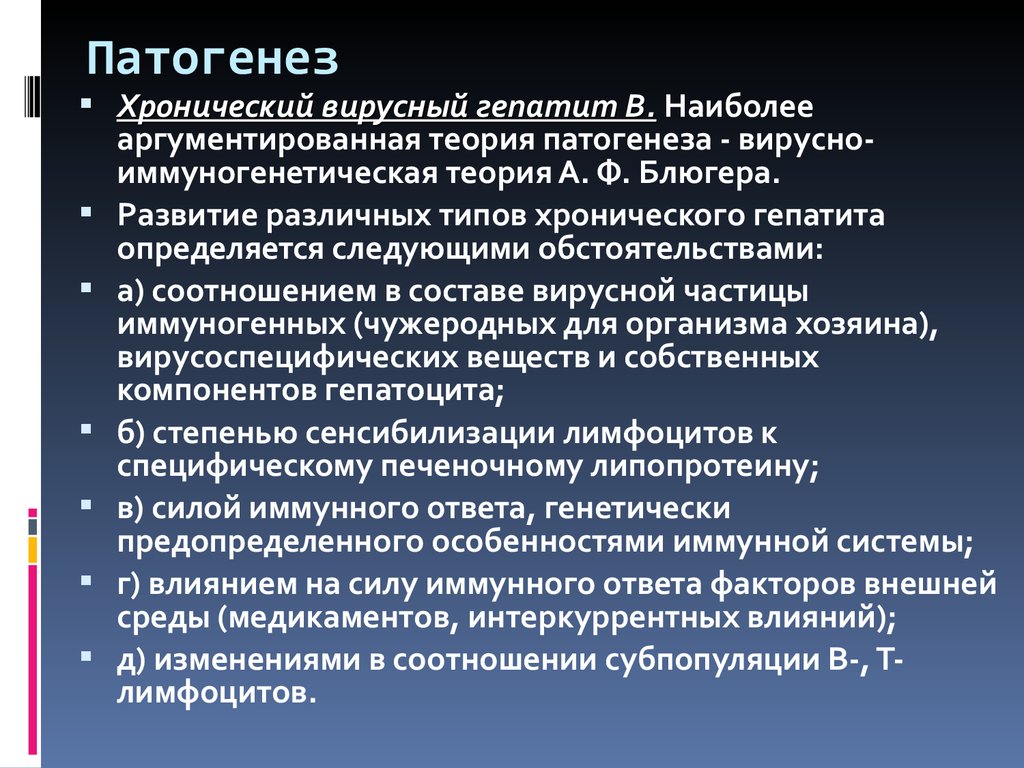

В связи с этим считается, что HBEAg-негативный хронический ВГВ — это фаза естественного течения хронической HBV-инфекции, а не отдельная нозологическая форма. Предлагается также различать хронический гепатит В с высокой и низкой репликативной активностью. Использование ПЦР позволило выявить больных с низким уровнем виремии и установить взаимосвязь между постоянно высоким уровнем вирусной нагрузки и неблагоприятными исходами заболевания — циррозом печени и гепатоцеллюлярной карциномой. Постоянно высокий уровень вирусной нагрузки в настоящее время предлагается рассматривать в качестве одного из критериев назначения пациенту с хронической HBV-инфекцией противовирусной терапии.

Однако только по результатам морфологического исследования печени можно диагностировать гепатит той или иной активности и стадии на основании оценки таких показателей, как выраженность воспаления и фиброза. Таким образом, каждый пациент с определяемым уровнем HBV должен рассматриваться как больной хроническим гепатитом В, а диагностированная морфологически степень активности гепатита и стадия фиброза в сочетании с динамикой активности АЛТ уровня вирусной нагрузки позволяет клиницисту поставить точный диагноз и принять решение о целесообразности или нецелесообразности начала противовирусной терапии в настоящий момент времени.

Критериями бессимптомного носительства HBV служит сочетание ряда признаков: персистенция HBSAg в течение 6 месяцев и более при отсутствии серологических маркёров репликации HBV (HBEAg, анти-НВС IgM), нормальные показатели печёночных трансаминаз, отсутствие гистологических изменений в печени или картина хронического гепатита с минимальной некрозо-воспалительной активностью [индекс гистологической активности (ИГА) 0–4] и уровень ДНК HBV менее 105 копий/мл.

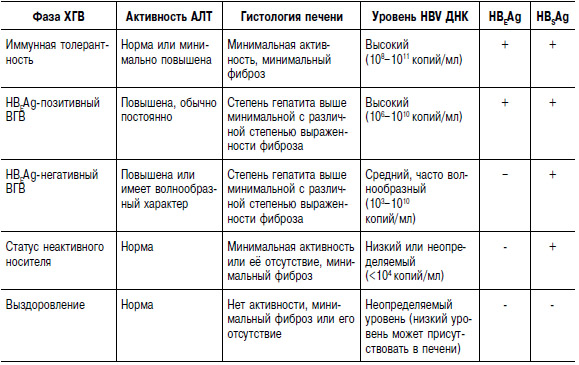

Хроническая HBV-инфекция характеризуется широким спектром клинических вариантов течения и исходов заболевания. Выделяют 4 фазы естественного течения хронической HBV-инфекции в зависимости от присутствия в крови больного HBEAg, степени повышения АЛТ и уровня виремии: фазу иммунной толерантности, фазу иммунного клиренса, фазу иммунного контроля и фазу реактивации.

Таблица Фазы течения хронического гепатита В

Независимые факторы риска развития гепатоцеллюлярной карциномы — мужской пол пациента, курение, злоупотребление алкоголем, повышенный уровень АЛТ, присутствие HBEAg, постоянно высокий уровень ДНК HBV (более 105 копий/мл, или 20 000 МЕ).

Если инфицирование происходит в детском возрасте, то большинство HBEAg-позитивных детей имеют повышенный уровень АЛТ в сыворотке крови, а сероконверсия HBEAg в анти-НВЕ обычно происходит в возрасте 13–16 лет. У пациентов, инфицированных в зрелом возрасте (характерно для Европы и Северной Америки), заболевание характеризуется наличием клинической симптоматики, стойко повышенной активностью АЛТ, наличием HBEAg и ДНК HBV в крови, гистологической картиной хронического гепатита. Среди пациентов всех возрастных групп с HBV-инфекцией, приобретённой в детском возрасте или во взрослом состоянии, частота спонтанной элиминации HBEAg из организма составляет от 8 до 12% в год. Частота спонтанного клиренса HBSAg составляет 0,5–2% в год. В целом из числа больных хронической HBV-инфекцией 70–80% становятся с течением времени бессимптомными носителями, а у 20–30% больных хронической HBV-инфекцией развивается прогрессирующее заболевание печени и в течение 10–50 лет может сформироваться цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома.

Хронический гепатит, вызванный мутантным вариантом HBV, характеризуется наличием в крови анти-НВЕ, отсутствием HBEAg и более низкой концентраций HBV по сравнению с HBEAg-позитивным вигусным гепатитом В. Хронический HBEAg-негативный гепатит В — наиболее частая форма в Южной Европе и Азии, в Северной Европе и США он встречается у 10–40% лиц с хронической HBV-инфекцией. В средиземноморском регионе заражение этим вариантом гепатита В, как правило, происходит в детстве, протекает бессимптомно в течение 3–4 десятилетий, приводя к циррозу печени в среднем к 45-летнему возрасту. Течение HBEAg-негативного хронического гепатита В характеризуется или стойко повышенной активностью АСТ и АЛТ (3–4-кратное превышение нормы), что наблюдают у 3–40% пациентов, или флюктуирующей активностью АСТ и АЛТ (45–65%) и редко встречающимися длительными спонтанными ремиссиями (6–15%) случаев. Переход HBEAg-негативного хронического гепатита В в неактивную нерепликативную фазу вирусоносительства или самопроизвольное выздоровление почти не встречают.

Лечение хронического гепатита В

• Биохимический ответ (подразумевается, что до лечения у больного был повышенный уровень АЛТ) — нормализация показателей АЛТ на фоне терапии.

• Гистологический ответ — улучшение показателей гистологической активности на 2 балла (по шкале ИГА — индекс гистологической активности — 0–18 баллов) без ухудшения показателей фиброза или с улучшением по этому показателю при сравнении результатов биопсии печени до и после окончания лечения.

• Вирусологический ответ — снижение уровня вирусной нагрузки в крови до неопределяемого уровня (зависит от чувствительности применяемого метода и тест-системы) и исчезновение HBEAg у больного с наличием HBEAG в крови до начала лечения.

• Полный ответ — наличие критериев биохимического и вирусологического ответа и исчезновение HBSAg.

Также выделяют следующие понятия: ответ на лечение на фоне терапии, постоянный ответ на фоне терапии (на протяжении всего курса), ответ по окончании терапии (в конце запланированного курса лечения), устойчивый ответ после окончания терапии на шестом месяце и устойчивый ответ после окончания терапии на 12-м месяце.

Используются также следующие термины при характеристике обострений:

- вирусологическое обострение (breakthrough) — появление или увеличение вирусной нагрузки HBV ДНК более чем на 1×lg10 (десятикратное увеличение) после достижения вирусологического ответа на фоне противовирусной терапии; - вирусологический прорыв (rebound) — увеличение уровня вирусной нагрузки HBV ДНК больше 20 000 МЕ/мл или увеличение уровня вирусной нагрузки HBV ДНК больше, чем было зарегистрировано до лечения на фоне продолжающейся противовирусной терапии.

Длительность лечения, в том числе и после достижения конечной цели лечения (закрепление результата, консолидирующая терапия), зависит от варианта хронического гепатита В и типа препарата, которым проводят лечение.

Лечение хронического гепатита В проводят препаратами интерферона или аналогами нуклеозидов. В России для лечения хронического гепатита В зарегистрированы 2 типа препаратов интерферона (стандартный интерферон альфа, пегилированный интерферон альфа-2) и 3 аналога нуклеозидов: ламивудин, энтекавир и телбивудин.

Лечение стандартным интерфероном рекомендуют для больных хроническим гепатитом В с невысокой вирусной нагрузкой и повышенным уровнем аминотрансфераз в сыворотке крови (более 2 норм), так как при высоком уровне вирусной нагрузки и нормальных показателях АЛТ лечение малоэффективно. Лечение стандартным интерфероном больных НВЕ-позитивным хроническим гепатитом В позволяет достичь сероконверсии HBEAg/анти-НВЕ у 18–20% больных, стойкий биохимический ответ регистрируют у 23–25% больных, а вирусологический ответ на лечение — у 37% больных. У 8% пациентов, ответивших на лечение, удаётся достичь полного ответа на терапию (исчезновение HBSAg). При HBEAg-негативном хроническом гепатите В, несмотря на больший процент отвечающих на терапию, в процессе лечения (60–70% вирусологического и биохимического ответа) стойкий ответ регистрируют только у 20% больных, а в большинстве случаев регистрируют обострение после отмены терапии. Лечение проводят в течение 16 нед в дозе 5 млн МЕ ежедневно или 10 млн МЕ три раза в неделю подкожно.

Пегилированный интерферон альфа-2 имеет такие же показания, как стандарт- ный интерферон, однако эффективность лечения выше по показателю сероконверсии (27–32%). Лечение проводят в течение 48 нед в дозе 180 мкг 1 раз в неделю подкожно.

У больных НВЕ-позитивным хроническим гепатитом В удаётся достичь сероконверсии HBEAg/анти-НВЕ в 16–18% случаев при применении 100 мг препарата перорально один раз в сутки в течение года и в 27% случаев при применении этого препарата в течение 2 лет. Улучшение гистологической картины печени зафиксировано независимо от сероконверсии приблизительно у 50% больных. У больных HBEAg-негативным хроническим гепатитом В на фоне лечения ламивудином в течение 48–52 нед вирусологический и биохимический ответ отмечают у 70% пациентов, но после отмены терапии у 90% больных регистрируют возврат к виремии и повышение активности АЛТ. Улучшение гистологической картины печени также регистрируют более чем у половины пациентов после годового курса терапии. Полный вирусологический ответ, как правило, не регистрируют. Комбинированная терапия интерфероном и ламивудином не показала преимуществ перед монотерапией пегилированными интерферонами.

Существенный недостаток терапии ламивудином — высокая вероятность развития резистентности к препарату (17–30% через 2 года) вследствие мутации вируса.

Лечение может быть закончено через 6 месяцев после достижения сероконверсии (6 месяцев консолидированной терапии). Лечение проводят в дозе 100 мг ежедневно per os. Ламивудин характеризуется хорошим профилем безопасности.

Энтекавир наиболее эффективно и быстро подавляет репликацию HBV в течение 48 нед лечения (67 и 90% эффективности при НВЕ-позитивном и НВЕ-негативном хроническом гепатите В соответственно) и с более чем 70% эффективностью формирования биохимической ремиссии при той и другой форме хронического гепатита В. Эффект быстрого снижения уровня вирусной нагрузки регистрируют в том числе у пациентов с исходно высокой репликативной активностью. Гистологический ответ регистрируют у 70–72% пациентов при НВЕ-позитивном и НВЕ-негативном ХГВ через 48 недель терапии. Частота сероконверсии НВЕ/анти-НВЕ через год терапии не превышает 21%, но повышается при увеличении длительности лечения (у 11% пациентов продолживших лечение ещё на год). Существенным преимуществом энтекавира служит низкая вероятность развития резистентности к лечению (менее 1% через 5 лет терапии). Оптимальная длительность лечения не определена. Лечение энтекавиром проводят в дозе 0,5 мг ежедневно per os. Длительность консолидирующей терапии при HBЕ-позитивном гепатите В рекомендуют в течение не менее 6 мес. Для пациентов с развившейся резистентностью или рефрактерностью к ламивудину лечение проводят в дозе 1,0 мг ежедневно не менее 6 мес. Энтекавир характеризуется хорошим профилем безопасности.

Телбивудин характеризуется эффективным подавлением репликации HBV в течение 48 нед лечения (60 и 88% эффективности при НВЕ-позитивном и НВЕ-негативном ХГВ соответственно и с более чем 70% эффективностью формирования биохимической ремиссии при той и другой форме хронического гепатита В). Гистологический ответ регистрируют у 65–67% пациентов при НВЕ-позитивном и НВЕ-негативном хроническом гепатите В.

Частота сероконверсии НВЕ/анти-НВЕ через год терапии не превышает 23%. Риск развития резистентности к телбивудину существенно меньший, чем к ламивудину, но выше, чем при лечении энтекавиром (8–17% через 2 года терапии). Телбивудин характеризуется хорошим профилем безопасности. Лечение телбивудином проводят в дозе 600 мг ежедневно per os. Длительность консолидирующей терапии при НВЕ-позитивном гепатите В рекомендуют в течение не менее 6 мес.

Больные хроническим гепатитом В трудоспособны. Рекомендовано наблюдение инфекциониста поликлиники, специалиста гепатологического центра. В случае ферментативного обострения заболевания рекомендуют освобождение от работы, при повышении активности АЛТ более 10 норм рекомендована госпитализация. Больные циррозом печени ограниченно трудоспособны в отсутствие декомпенсации и нетрудоспособны при наличии симптомов декомпенсации заболевания.

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Хронический гепатит В обнаруживается преимущественно у мужчин.

На возможную связь с HBV указывают этническая принадлежность (страны с высоким уровнем носительства), сексуальные контакты с инфицированными, работа, связанная с контактированием с человеческой кровью, трансплантация органов и тканей или иммунодепрессивная терапия в анамнезе, гомосексуализм и наркомания. Вероятность развития хронической инфекции у ребёнка, рождённого от HBeAg-положительной матери, составляет 80-90%. У здоровых взрослых риск хронизации после острого гепатита очень низок (около 5%). Возможно отсутствие в анамнезе любого из указанных факторов риска.

Хронический гепатит В может явиться продолжением неразрешившегося острого гепатита В. Острая атака обычно мягкая. У больного с ярким началом болезни и выраженной желтухой обычно наступает полное выздоровление. У выживших больных с фульминантным гепатитом прогрессирование заболевания происходит редко или оно вовсе не наблюдается.

Хронический гепатит В может быть диагностирован у доноров во время сдачи крови или при рутинном скрининге крови на основе выявления HBsAg и умеренного повышения активности сывороточных трансаминаз.

Примерно у половины больных при обращении к врачу отмечаются желтуха, асцит или портальная гипертензия, которые свидетельствуют о далеко зашедшем процессе. Энцефалопатия при обращении нехарактерна. Больной обычно не может указать на предшествующую острую атаку гепатита. У некоторых больных при обращении выявляют гепатоцеллюлярную карциному.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]

Клинические признаки обострения и реактивация вируса

У больных с довольно стабильным течением хронического гепатита В могут развиваться клинические признаки обострения. Это выражается в усугублении слабости и обычно в повышении активности сывороточных трансаминаз.

Описана также спонтанная реактивация вируса с переходом из HBeAg-отрицательного состояния в HBeAg- и HBV-ДНК-положительное. Клиническая картина варьирует от минимальных проявлений до фульминантной печёночной недостаточности.

Реактивация вируса особенно тяжело протекает у ВИЧ-инфицированных больных.

Реактивация может быть установлена серологически по появлению в крови анти-НВс IgM.

Реактивация может быть следствием химиотерапии рака, применения низких доз метотрексата для лечения ревматоидного артрита, трансплантации органов или назначения кортикостероидов HBeAg-положительным больным.

Тяжёлые нарушения связаны с мутациями в рге-core-регионе вируса, когда при наличии HBV-ДНК отсутствует е- антиген.

Возможно суперинфицирование HDV . Это ведёт к значительному ускорению прогрессирования хронического гепатита.

Возможна также суперинфекция HAV и HCV.

В итоге любые отклонения в течении болезни у носителей HBV повышают возможность развития гепатоцеллюлярной карциномы.

[11], [12], [13], [14], [15], [16]

Хронический гепатит В, ассоциированный с репликатиеной фазой (HBeAg-позитивный репликативный хронический гепатит В)

Клинические и лабораторные данные при этом варианте хронического гепатита В соответствуют активному гепатиту.

Больные жалуются на общую слабость, утомляемость, повышенную температуру тела (до 37.5°С), похудание, раздражительность, плохой аппетит, чувство тяжести и боли в правом подреберье после еды, ощущение горечи во рту, вздутие живота, неустойчивый стул. Чем выше активность патологического процесса, тем выраженнее субъективные проявления заболевания.

Объективные исследования выявляют у всех больных гепатомегалию различной степени выраженности. Печень болезненна, плотно-эластичной консистенции, край ее закруглен. Может пальпироваться увеличенная селезенка, однако степень увеличения ее чаще незначительная. Выраженная гепатоспленомегалия с явлениями гиперспленизма более характерна для цирроза печени.

В ряде случаев может наблюдаться холестатический вариант хронического гепатита В. Он характеризуется желтухой, кожным зудом, гипербилирубинемией, гиперхолестеринемией, высоким уровнем в крови у-глютамилтранспептидазы, щелочной фосфатазы.

У небольшого количества больных хроническим гепатитом В выявляются внепеченочные системные поражения с вовлечением в воспалительный процесс органов пищеварения (панкреатит), экзокринных желез (синдром Шегрена), щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит Хашимото), суставов (полиартралгии, синовииты), легких (фиброзирующий альвеолит), мышц (полимиозит, полимиалгии), сосудов (узелковый периартериит и другие васкулиты), периферической нервной системы (полинейропатии), почек (гломерулонефрит).

Однако следует подчеркнуть, что выраженные внесистемные поражения в значительно большей мере характерны для аутоиммунного гепатита и для трансформации хронического гепатита в цирроз печени.

[17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24]

Хронический гепатит В, ассоциированный с интегративной фазой (HBeAg-негативный интегративный хронический гепатит В)

HBeAg-негативный интегративный хронический гепатит В имеет благоприятное течение. Как правило, это неактивная фаза заболевания. Этот вариант хронического гепатита обычно протекает без выраженных субъективных проявлений. Лишь некоторые больные жалуются на нерезко выраженную слабость, снижение аппетита, неинтенсивные боли в области печени. При объективном исследовании больных каких-либо существенных изменений их состояния не обнаруживается (нет желтухи, похудания, лимфоаденопатии и системных внепеченочных проявлений). Однако практически всегда имеется гепатомегалия и очень редко незначительная спленомегалия. Как правило, селезенка не увеличена. Лабораторные показатели обычно в норме или на верхней границе нормы, уровень аланиновой аминотрансферазы не увеличен или повышен незначительно, существенных изменений иммунологических показателей нет.

В биоптатах печени выявляются лимфоцитарно-макрофагальная инфильтрация портальных полей, внухридольковый и портальный фиброз, некрозы гепатоцитов отсутствуют.

В сыворотке крови обнаруживаются маркеры фазы интеграции вируса гепатита: HBsAg, анти-НВе, анти-HBdgG.

Радиоизотопное и ультразвуковое сканирование печени выявляют гепатомегалию различной степени выраженности.

[25], [26], [27], [28]

Хронический HBeAg-негативный (интегративный) гепатит с высоким уровнем аланиновой аминотрансферазы в крови - интегративный микст-гепатит

При этом варианте HBeAg-негативного (интегративного) хронического гепатита несмотря на отсутствие маркеров репликации вируса гепатита В сохраняются высокие уровни аланиновой аминотрансферазы в крови, что указывает на продолжающийся выраженный цитолиз гепатоцитов. Принято считать, что сохранение высокого уровня аланиновой аминотрансферазы при отсутствии признаков репликации вируса требует исключения присоединения других гепатотропных вирусов (интегративный микст-гепатит В+С, B+D, В+А и др.) или может указывать на сочетание вирусного гепатита В в фазе интеграции с другими заболеваниями печени (алкогольное, медикаментозное поражение печени, рак печени и др.).

[29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42]

HBeAg-негативный гепатит с сохраненной репликацией вируса (мутантный HBeAg-негативный вариант хронического гепатита В)

Мутантный HBeAg-негативный вариант хронического гепатита В характеризуется потерей способности вируса синтезировать HBeAg и возникает в основном у больных, у которых ослаблен иммунный ответ.

Мутантный HBeAg-негативный вариант хронического гепатита В характеризуется следующими особенностями:

- отсутствие HBeAg в сыворотке крови (в связи с низкой продукцией он остается в гепатите) при наличии маркеров репликации HBV;

- обнаружение ДНК HBV в сыворотке крови больных;

- наличие НВеАb в сыворотке крови;

- наличие НВS-антигенемии в высокой концентрации;

- обнаружение HBeAg в гепатоцитах;

- более тяжелое клиническое течение заболевания и гораздо менее выраженный ответ на лечение интерфероном по сравнению с HBeAg-позитивным хроническим гепатитом В.

F. Bonito, M. Brunetto (1993), Nonaka и соавт. (1992) сообщают о тяжелом, клинически манифестирующем течении мугантного HBeAg-негативного хронического гепатита В. Морфологическая картина биоптатов печени соответствует HBeAg-позитивному хроническому гепатиту В, возможно развитие деструктивного поражения печени по типу хронического активного гепатита.

Предполагают, что при мутантном HBeAg-негативном хроническом гепатите велика угроза малигнизации с развитием гепатокарциномы.

Для подтверждения диагноза гепатита В в крови пациента определяются маркеры-антигены и антитела к ним в определенной комбинации. HBeAg – это один из маркеров острого воспалительного процесса в печеночной ткани, а также обострения хронического гепатита В.

Определение ядерного антигена HBeAg доступно практически в любой лаборатории, для проведения этого исследования не требуется подготовка. Положительный результат является подтверждением репликации вируса гепатита В. Целесообразность выявления этого антигена и антител к нему определяет лечащий доктор.

Что такое HBe-антиген

Антиген Е (HBeAg) – ядерный антиген, он же антиген инфекциозности. Он входит в состав второй (внутренней) липидной оболочки возбудителя гепатита В, также как и серцевинный антиген HBcAg. Именно с ним связывают прямое цитопатическое действие вируса гепатита В.

В настоящее время идентифицировано 10 генотипов вируса гепатита В. Известно, что сложный процесс репликации вирусной ДНК приводит к формированию мутантных штаммов, которые в первую очередь блокируют образование HBeAg. При этом вирус гепатита В сохраняет свою инфекциозность и повреждающую способность уничтожать клетки печени.

Ядерный HBeAg появляется практически одновременно с поверхностным – в середине инкубационного периода, сохраняется на протяжении всего преджелтушного периода и быстро исчезает в период разгара. Выявление этого антигена всегда подтверждает активную репликацию возбудителя гепатита В.

Если в крови пациента обнаруживается HBeAg, то такая биологическая жидкость представляет большую опасность для окружающих с точки зрения риска заражения, чем кровь, в которой обнаруживается только поверхностный антиген HBsAg.

Определение HBeAg антигена более важно в диагностике хронической формы инфекции, чем в комплексе диагностики пациента с острым воспалительным процессом в печеночной ткани.

Так называют хроническую форму инфекции, при которой в крови пациента обнаруживают HBeAg-антиген. Кроме активной репликации вируса при HBeAg-позитивном гепатите наблюдаются повышение активности внутриклеточных ферментов печени (АлАт и АсАт) и выраженные морфологические изменения в печеночной ткани. Под влиянием противовирусной терапии и активизации иммунной системы пациента снижается репликация возбудителя – уменьшается концентрация HBeAg, происходит сероконверсия – замена антигена на Hbe-антитела.

HBeAg-положительный вирусный гепатит В инфектологи рассматривают как прогностически более благоприятный вариант хронического воспалительного процесса в печени, так как такие пациенты лучше реагируют на противовирусную терапию и вероятность полного выздоровления выше.

Так называют вариант хронического вирусного гепатита В, при котором в крови пациента не обнаруживают HBeAg. Это происходит в результате мутации вируса гепатита В – формируются новые вирионы, которые не способны синтезировать HBeAg. При этом сохраняется синтез ДНК вируса гепатита В. Такой вариант рассматривается как поздняя стадия хронического гепатита, прогностически он менее благоприятный, чем HBeAg-позитивный гепатит.

Возможно развитие спонтанной сероконверсии. Спонтанная сероконверсия – замена HBeAg на соответствующие антитела – отмечается у лиц молодого возраста в 10-20% всех случаев заболевания. Причины спонтанной сероконверсии неизвестны и не прогнозируемы.

В случае развития HBeAg-серонегативного гепатита возможно снижение активности печеночных внутриклеточных ферментов и уменьшение выраженности структурных изменений в печеночной ткани.

Что такое антитела к HBeAg

При развитии острого вирусного воспаления печени антитела к ядерному антигену вируса гепатита начинают вырабатываться в периоде разгара на пике выраженности клинической симптоматики. Если иммунная система пациента реагирует на патоген адекватно, то отмечается сероконверсия – антиген заменяют соответствующие антитела. Это означает, что репликация вируса уменьшается, снижается активность воспалительного процесса.

При хроническом гепатите В замена HBeAg на соответствующие антитела является прогностически благоприятным критерием. Исчезновение ядерного антигена и появление антител на фоне снижения активности печеночных ферментов расценивается как фаза иммунной толерантности.

Одна из целей противовирусной терапии хронического гепатита В – это сероконверсия по HBeAg-антигену. Только у небольшой группы пациентов удается достичь сероконверсии еще и по поверхностному HBsAg антигену. Идеальный вариант, если в крови пациента отсутствуют HBeAg и HBsAg, но циркулируют HBs и HBe антитела.

В каких случаях проводится процедура определения антигена и антител к нему

Ядерный антиген HBeAg определяется при первичном обследовании пациента, то есть на этапе выявления острого или хронического гепатита. Эта информация необходима для того, чтобы отличать состояние так называемого здорового носительства от воспалительного процесса, вызванного репликацией возбудителя. При хроническом гепатите выделяют HBeAg-позитивную и HBeAg-негативную форму, что имеет важное значение для планирования терапии пациента.

Антитела к HBeAg (анти – HBe) определяются в процессе лечения пациента с острым или хроническим гепатитом В, чтобы диагностировать сероконверсию – признак адекватной реакции организма пациента на лечение.

В какие сроки необходимо провести исследование и что могут означать полученные результаты – объяснит лечащий доктор.

Методы исследования

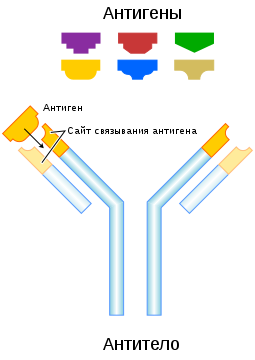

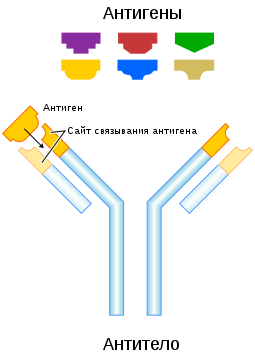

Иммуноферментный анализ – главный способ выявления HBeAg и антител к нему. В основе этой методики лежит реакция взаимодействия антигена и антитела. Если используется заведомо известный антиген, то в сыворотке крови пациента выявляются антитела к нему. И наоборот: использование известных антител позволяет определить антиген.

С целью определения наличия или отсутствия в сыворотке крови HBeAg или антител к нему проводится только качественный анализ. Пациент получает бланк с однозначным ответом: результат положительный или отрицательный. Количественное исследование в практическом здравоохранении диагностического значения не имеет.

Как подготовиться к сдаче анализа

Специальной длительной подготовки для исследования HBeAg и антител к нему не требуется. Пациенту достаточно соблюдать общие правила для большинства иммунологических и биохимических тестов. Чтобы получить информативный результат пациенту необходимо:

- запланировать визит в лабораторный комплекс в первую половину дня (до 12.00);

- за 3 дня до забора крови отказаться (по возможности) от приема лекарственных препаратов;

- не употреблять большое количество жирной пищи;

- утром в день исследования пить только воду и обязательно быть натощак, то есть прием пищи должен быть за 8-10 часов до взятия крови.

Если возникают вопросы о совместимости тех или иных процедур с исследованием крови на HBeAg и антитела к нему, то их необходимо задать лечащему доктору или сотруднику лабораторного комплекса.

Расшифровка результатов

Расшифровкой полученных результатов занимается только лечащий доктор, так как оценивается не только результат исследования HBeAg, а всех тестов в комплексе. Бланк лабораторного исследования (отрицательный или положительный) сам по себе не является диагнозом и основанием для какого-либо противовирусного лечения.

Рассмотрим все случаи по отдельности.

Отрицательный результат означает, что в крови пациента не обнаружен ядерный HBeAg антиген. Репликация возбудителя гепатита В отсутствует или низкая, не всегда определяемая современными диагностическими тест-системами. Для полного исключения факта репликации вируса необходимо провести ПЦР-анализ ДНК вируса гепатита В.

Если в крови пациента не определяются и другие маркеры гепатита, то это исключает возможность его инфицирования этим гепатотропным вирусом.

Если выявлены другие маркеры острого гепатита В, то такой результат расценивается как HBeAg-негативный хронический гепатит В.

Положительный результат исследования означает, что в крови пациента обнаружен HBeAg. Это один из маркеров репликации возбудителя гепатита В, подтверждает острый гепатит или обострение хронического.

Такой результат означает, что в крови пациента не обнаружены антитела к HBeAg-антигену. Отсутствие антител к ядерному антигену означает либо отсутствие факта инфицирования, либо состояние пациента расценивается как инкубационный или преджелтушный период гепатита В, если есть HBeAg.

Положительный результат исследования анти-HBe означает, что в крови пациента обнаружены антитела к ядерному антигену. Это рассматривается как сероконверсия, то есть замена антигена на антитела, прогностически благоприятный признак возможного выздоровления пациента.

Такое сочетание описано выше, рассматривается как сероконверсия. Является одной из целей противовирусного лечения пациента с хроническим гепатитом В.

Такая комбинация может расцениваться неоднозначно. Это может быть здоровое носительство, не требующее медикаментозного вмешательства, а только динамического наблюдения. Также это может быть HBeAg-негативный гепатит, то есть поздняя стадия длительно существующего хронического гепатита В. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть возможный хронический воспалительный процесс в печени, необходимо провести ПЦР-анализ на ДНК вируса гепатита В.

Заключение

Определение HBeAg – одна из составляющих комплексного обследования пациента с острым или хроническим гепатитом В. Для правильной оценки положительного или отрицательного теста необходимы биохимические реакции и другие маркеры гепатита.

Читайте также: