Вирусы бактерии простейшие амебная дизентерия

Кишечные инфекции представляют собой большую группу заболеваний, которые объединяет поражение органов желудочно-кишечного тракта и характерные клинические проявления в виде тошноты, рвоты, диареи (со слизью и кровью) или запора. Возбудителями острых кишечных инфекций могут выступать бактерии, вирусы, гельминты и простейшие. Это значительно затрудняет диагностику и предполагает достаточно часто синдромальное лечение.

Определение

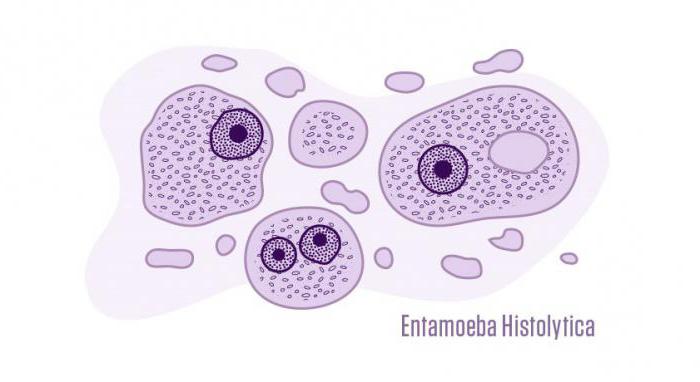

Амебиаз (амебная дизентерия) – это антропонозная инфекция с фекально-оральным механизмом передачи. Самыми основными ее проявления являются: хронический рецидивирующий колит и внекишечные проявления, такие как абсцессы печени, язвы и другие. Наиболее часто под термином амебиаз подразумевают амебную дизентерию, которая вызывается паразитом Entamoeba histolytica.

Среди прочих амебиазов выделяют амебный энцефалит и кератит. По данным Всемирной организации здравоохранения, около десяти процентов жителей Земли заражены этой инфекцией, и она является одной из основных причин смертности от паразитарных заболеваний. Внекишечные проявления очень трудно поддаются диагностике, поэтому своевременно диагностировать и лечить амебиаз удается не всегда.

Эпидемиология

Во всех странах с жарким и влажным климатом распространена амебная дизентерия. Симптомы данного заболевания чаще всего можно встретить у людей, которые пренебрегают санитарно-гигиеническими нормами. Эндемичными для возбудителя являются Центральная и Южная Америка, особенно Мексика, и Индия.

Иногда крупные вспышки этой кишечной инфекции регистрируются и в относительно благополучных странах, например в 1933 году во время Всемирной выставки, которая проходила в Чикаго. В настоящее время массовые и спорадические случаи заболевания появляются в местах скопления эмигрантов из эндемичных регионов. Чаще всего инфекция проявляет себя в теплое время года.

Источником заражения является больной человек или носитель простейших. Заражение происходит только через грязные руки, пищу и воду. Также заболевание может передаваться при незащищенных гомосексуальных контактах. Известно, что цистная форма амеб может распространяться на лапках и крыльях насекомых.

Возбудитель

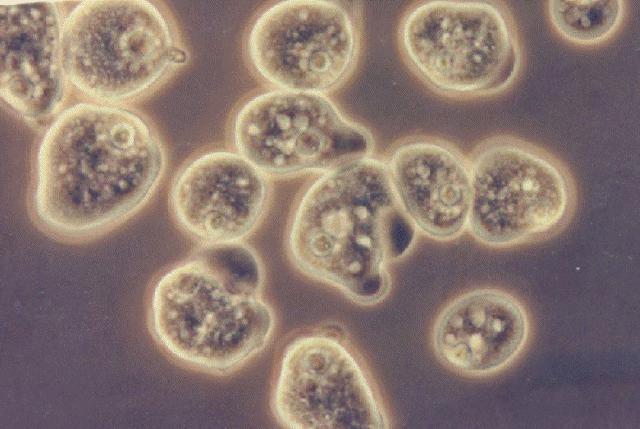

Почему же возникает амебная дизентерия? Возбудитель ее относится к простейшим, которые могут существовать в трех разных формах:

- тканевой (обнаруживается только у больных людей);

Последние две встречаются у носителей заболевания. Представляет собой клетку размером до 40 микрометров, которая имеет ядро и много вакуолей. Для перемещения в теле человека использует ложноножки. Для питания им подходят бактерии, грибы, частички пищи. Дизентерия амебная вызывается именно этой формой.

Циста представляет собой округлую или овальную клетку размером в 30 микрометров. У нее может быть несколько ядер (от двух до четырех), это зависит от стадии развития.

Жизненный цикл амебы

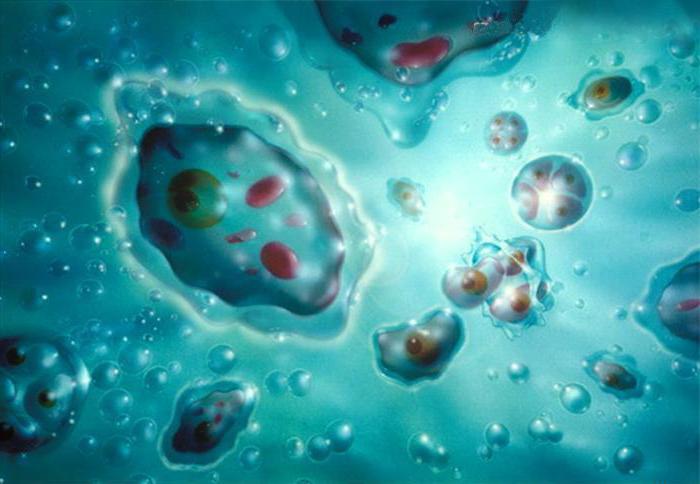

Циста попадает в тонкий кишечник человека через грязные руки, воду или зелень. Там оболочка цисты разрушается, и в просвет органа выходит зрелая материнская амеба. Эта форма начинает делиться. В результате этого процесса образуются восемь новых одноядерных возбудителей. Дизентерия амебная начинается именно в этот момент. При стечении благоприятных условий организма и достаточного количества одноядерных вегетативных форм амебы продолжают размножаться и продвигаться дальше вглубь кишечника.

В процессе своей жизнедеятельности простейшие выделяют вещества, которые отравляют человека и вызывают характерные симптомы кишечной инфекции. С испражнениями вегетативные и цистные формы попадают во внешнюю среду. Там они способны сохраняться довольно долгое время. Кроме того, они устойчивы к дезинфицирующим средствам.

Патогенез

Как же развивается такой недуг, как дизентерия амебная? Заражение начинается с употребления в пищу немытых продуктов питания. Так амебы попадают в слепую и восходящую ободочную кишку, где могут долго не проявлять себя. Но в неблагоприятных для человека условиях (обезвоживании, скудном питании, дисбактериозе) цисты сбрасывают свою оболочку, и появляется просветная форма амеб.

При помощи собственных цитолитических и протеолитических ферментов возбудитель проникает в толщу тканей, вызывая воспаление и формирование язв и некроза небольших участков. В некоторых случаях амебы попадают в кровеносные сосуды и с током жидкости попадают в другие органы, образуя там абсцессы.

При кишечной форме болезни, воспаление распространяется в нисходящем направлении, от слепой кишки до прямой. Слизистая органа отечна, на фоне гиперемии видны мелкие узелки и язвы, которые содержат некротический детрит и вегетативные формы амеб. Со временем узелки разрушаются, оставляя на своем месте новые язвы до двух с половиной сантиметров в диаметре. Глубокие дефекты на дне покрыты гноем. Если исследовать биоптат из стенки язвы, то можно обнаружить амеб.

Хронизация заболевания сопровождается образованием кист, полипов и амебом. Это опухолевидные образования, которые состоят из грануляционной ткани, эозинофилов и фибробластов.

Внекишечная форма

Дизентерия амебная имеет как диспепсические проявления, так и общесоматические. Когда вегетативные формы амеб проникают в толщу стенки кишечника, они могут попадать в системный кровоток. Это ведет к распространению возбудителя по всему организму. По системе воротной вены амебы попадают в паренхиму печени.

В органе могут развиваться поражения различной степени тяжести: от белковой или жировой дистрофии до выраженного гепатита и абсцесса печени, располагающего под куполом диафрагмы. Иногда еще его называют шоколадной кистой из-за специфического цвета гноя. Если воспаление не лечить, то наступает самопроизвольное вскрытие абсцесса в брюшную полость с развитием перитонита. Или киста может прорываться через диафрагму в легкие, средостенье или перикард, вызывая соответствующие осложнения. Помимо печени, возбудитель способен поражать головной мозг, кожу и другие органы.

Клиника

Инкубационный период длится примерно неделю, после чего проявляется амебная дизентерия. Симптомы начинаются с общей слабости, боли в подвздошных областях и подъема температуры тела. В десяти процентах случаев заболевание принимает молниеносное течение. Оно характеризуется профузным поносом, с кровью и слизью, который вызывает сильное обезвоживание и смерть. Где-то у трети больных наблюдается лихорадка в сочетании с увеличением печени. Воспаление в начале заболевания выражено слабо, поэтому в общем анализе крови не наблюдается характерных изменений.

Иными проявлениями сопровождается внекишечная дизентерия. Симптом, который бы мог назваться патогномоничным, в данном случае отсутствует. Амебиаз практически не проявляет себя в организме до того момента, пока не накопится критическая масса возбудителя.

Если не предпринимать никаких действий относительно лечения заболевания, то спустя некоторое время инфекция принимает хронический характер. Постепенно развивается анемия и общее истощение. Чем ниже сопротивляемость организма, тем быстрее кишечная форма переходит во внекишечную. В категорию риска входят маленькие дети, пожилые люди, беременные и пациенты, принимающие иммуносупрессоры.

Диагностика

По каким критериям устанавливается диагноз "дизентерия"? Диагностика и лечение этой инфекции тесно связаны с жизненным циклом простейших. Для того чтобы выяснить этиологию диареи, врач берет анализ кала, в котором и находит тканевые формы амеб. Если в испражнениях находятся цисты или просветные формы, то это указывает на носительство и не может служить подтверждением диагноза.

Так как в организме человека в качестве условно-патогенной флоры уже находятся несколько видов амеб, то диагностика может быть несколько затруднена. Ошибочно поставить диагноз можно также при обнаружении Entamoeba dispar. Это непатогенная амеба, которая совершенно безвредна для человека, но морфологически очень похожа на дизентерийную.

Для верификации диагноза также пользуются полимеразной цепной реакцией и серологические тесты. Чтобы обнаружить внекишечные формы амебиаза, необходимо провести рентгенологическое исследование, УЗИ и компьютерную томографию. Дифференцируют амебную инфекцию с шигеллезом, сальмонеллезом и неспецифичным язвенным колитом.

Лечение

Лечение амебной дизентерии начинают с цитостатиков, например метронидазола или тинидазола. Если у пациента нет никаких симптомов, то для устранения паразитов можно использовать йодохинод или паромомицин.

Самым первым лекарством против амебиаза был эметин, который добывали в Южной Америке из ипекакуаны. Сейчас его применяют редко, так как он крайне токсичен и недостаточно эффективен. К этому средству обращаются только в случае затяжного течения, при резистентных формах и аллергии на метронидазол.

Для терапии внекишечных форм пользуются метронидазолом в сочетании с ятреном, дойдохином, мексаформом и другими препаратами. В некоторых случаях прибегают к хирургическому вмешательству.

Осложнения

Амебная дизентерия у человека способна осложниться перфорацией стенки кишки. Это происходит при образовании слишком глубокого дефекта. При перфорации кишечное содержимое попадает в брюшную полость и инфицирует ее. Развивается следующее осложнение – перитонит. Для того чтобы сохранить пациенту жизнь, необходимо прибегнуть к хирургической помощи: сделать срединную лапаротомию и провести ревизию органов живота.

Еще одно грозное осложнение – кишечное кровотечение. Также развивается в процессе формирования язв. Для его купирования можно приметь как консервативные, так и оперативные методы. Заживающие язвы могут из-за формирования рубцовой ткани сужать просвет кишки, нарушая, таким образом, пассаж пищи.

Профилактика

Дизентерия амебная - кишечная инфекция, поэтому для ее предотвращения, необходимо своевременно обеззараживать источники возбудителя: сомнительные водоемы, резервуары центрального водоснабжения и другие.

Кроме того, нужно проводить мероприятия по выявлению носителей и споровыделителей, а так же лечить больных с острыми формами с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Выздоравливающих людей и носителей ни в коем случае не нужно допускать до работы в местах общественного питания.

Еще одним способом снижения количества инфицированных является пропаганда личной гигиен и правильной обработки пищи перед ее употреблением. После перенесенной инфекции человек должен в течение года регулярно наблюдаться в кабинете инфекционных заболеваний. И только после того, как анализы в течение трех месяцев будут отрицательными на амебиаз, пациент будет считаться окончательно здоровым.

Дизентерия – серьёзное заболевание, симптомы которой включают острое расстройство кишечника и кровавую диарею. Несвоевременное лечение инфекционного поражения желудочно-кишечного тракта может привести к смерти. Поэтому, если вы заметили понос с кровью, следует немедленно обратиться к врачу.

Что такое дизентерия: основные виды?

Воспаление кишечника, сопровождающееся кровавой диареей и инфекционной интоксикацией, преимущественно дистального отдела толстой кишки, определяется в медицине как дизентерия. Существует множество патогенных факторов, которые могут вызывать инфекционное расстройство кишечника, например, бактерии, вирусы и паразиты. Наиболее распространенная дизентерия – бактериальная и амебная.

Бактериальная дизентерия

Шигеллёз, или бактериальная дизентерия – инфекционное заболевание, вызываемое бактериями из рода Shigiella. Возбудитель шигеллёза естественным образом встречается в кишечной флоре большинства животных. Воспалительная реакция кишечника у человека возникает в результате передачи грамотрицательной палочковидной бактерии фекально-оральным путем. Наиболее распространенным источником инфекции является употребление немытой пищи, а также мяса животных, загрязненных фекалиями или удобрениями.

Риск развития бактериальной дизентерии в социально благополучных странах очень низок. Количество случаев обычно не превышает несколько десятков в год. В основном это затрагивает людей с пониженным иммунитетом и маленьких детей. Если есть случаи инфицирования бактериями рода шигелли, то при благополучных условиях окружающей среды она обычно заканчивается обычной диареей. Однако это заболевание может быть опасным для людей, путешествующих в тропические страны. В гастроэнтерологии даже существует специальный медицинский термин – диарея путешественников.

Амебная диарея

Антропозная инвазия, передающаяся фекально-оральным путем и характеризующаяся симптоматическим рецидивирующим признаком колита с внекишечным проявлением, возникающим на фоне паразитарного инфицирования простейшими из семейства Entamoeba histolytica, определяется как амебная дизентерия, или амёбиаз. Хотя инфекция амебиаза, как правило, встречается в тропических странах, признаки инфицирования паразитами могут сохраняться в течение длительного времени в желудочно-кишечном тракте, не доставляя человеку болевого дискомфорта.

Инфицирование простейшим паразитом Entamoeba histolytica может иметь различные последствия. Так, амеба вызывает абсцесс печени, лёгких и головного мозга, хотя наиболее распространенным эффектом заражения этим паразитом всё же является дизентерия. В этом случае диарея с кровью сопровождается большим количеством слизистых включений.

В европейских странах ежегодно фиксируют около 10-15 случаев дизентерии, хотя предполагается, что их может быть гораздо больше в бессимптомной форме. Каждый, кто возвращается из поездки со стран с тропическим и субтропическим климатом, должен провести профилактический осмотр на присутствие амеб в пищеварительной системе.

Симптомы и лечение дизентерии

Симптоматические признаки дизентерии очень похожи на колит, когда у больного отмечается частый понос и сильная боль в животе. Кроме того, свежая кровь в стуле указывает на то, что произошло повреждение эпителия кишечника. Другие симптомы, которые могут появиться в ходе болезни:

- слизь в стуле, особенно при амебной дизентерии;

- судорожная боль в животе;

- снижение или отсутствие аппетита;

- ускоренное дыхание;

- лихорадка;

- неврологические симптомы: помутнение зрения, головокружение;

- ускоренный пульс;

- кровавая рвота;

- боль в суставах и поясничной области.

Эффективное лечение инфекционной интоксикации, то есть бактериальной или амебной дизентерии проводится в стационарных лечебных учреждениях.

В чем смертельная опасность дизентерии?

Необработанная в стационарных условиях дизентерия может привести к смерти. Особенно это опасно для людей с пониженным иммунитетом или когда болезнь развивается в условиях, где оказание адекватной медицинской помощи очень затруднительно. Летальный исход неизбежен в результате истощения организма, так как диарея приводит к обезвоживанию, нарушению абсорбции и внутреннему кровотечению, а также к осложнениям, связанных с нарушением сокращений сердечных мышц. Кроме того, известны смертельные случаи при дизентерии из-за закупорки кишечника.

Профилактика дизентерии

Туристы, посещающие тропические страны особенно подвержены заболеванию. Местные жители субтропиков имеют кишечную микрофлору более устойчивую к патогенам, которые вызывают дизентерию, тогда как для европейского путешественника даже небольшое количество патогенных носителей может представлять серьёзную опасность.

Если перед поездкой путешественник не может получить прививку от дизентерии, то следует придерживаться основных правил безопасности, которые защитят человека от кишечного воспаления:

- Прежде всего, необходимо держать своё тело в чистоте, дезинфицируя руки перед каждым приёмом пищи.

- Избежать риска инфицирования можно при помощи природных пробиотиков, которые следует употреблять в течение всей поездки.

- При выборе ресторана обратите внимание на его гигиенические стандарты.

- Острые специи смогут продезинфицировать и предотвратить появление диареи.

- Ни в коем случае не следует употреблять не кипяченую воду и отдавать предпочтение воде в бутылках.

Однако следует помнить, что бутилированная вода в теплом климате безопасна для питья всего несколько часов, поэтому лучше всего использовать маленькие бутылки каждый раз открывая новую порцию живительной влаги. Бактерии и амебы также можно найти в кубиках льда, добавляемых к напиткам. К сожалению, универсальной профилактики, подтвержденной клинически, не существует. Поэтому, берегите себя и будьте всегда здоровы!

Летняя пора – это не только пора отпусков, пляжей, вечерних прогулок и приятного времяпрепровождения, но и время распространения различных кишечных инфекционных заболеваний. Это связано с тем, что именно в теплую погоду, в местах с наличием влаги стремительно распространяются различных патологические микроорганизмы. Сегодня пойдет речь об одном из таких заболеваний – дизентерия. Итак…

Дизентерия – общая информация

Дизентерия – инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта, преимущественно относящейся к нему толстой кишки. Дизентерия сопровождается симптомами общей интоксикации организма — тошнотой, диареей, лихорадкой, головными болями.

Главным образом, симптоматику болезни вызывает эндотоксин, вырабатываемый возбудителем дизентерии в процессе своей жизнедеятельности в организме.

Возбудитель дизентерии – бактерии шигеллы (лат. Shigella) или простейшие — дизентерийная амёба (лат. Entamoeba histolytica). В зависимости от возбудителя данного кишечного заболевания различают – шигеллез или амебиаз.

Передача дизентерии обычно наиболее часто осуществляется от человека к человеку. Инфицированный человек выделяет бактерии во внешнюю среду с первого дня болезни.

Механизм передачи – фекально-оральный. Путями передачи является контактно-бытовой, алиментарный и пищевой. Это говорит о том, что заболевание дизентерия появляется в основном из-за несоблюдения правил личной гигиены – контакт грязных рук с ротовой полостью или употребление грязными руками продуктов питания. Также возможно попадание инфекции в организм вместе с загрязненной (необработанной, немытой, обработанной термически) пищей или водой.

Согласно примерным данным ВОЗ, ежегодно дизентерией заболевают – до 90 000 000 шигеллезом и около 50 000 000 амебиазом. При этом, смертность составляет около 700 000 от шигеллеза и 50 000 амебиаза. Подобные цифры говорят о высокой восприимчивости организма к данным видам инфекции. Более того, некоторые врачи установили, что наиболее восприимчивыми людьми к шигеллам и амёбам являются обладатели группы крови А (II).

Входные ворота для инфекции, где она оседает – желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).

Инкубационный период дизентерии составляет от 1 до 7 дней. Человек становится носителем и распространителем инфекции с первого дня.

После оседания в ЖКТ, изначально в тонком, а далее в толстом кишечнике, шигеллы и амёбы, преодолевшие кислотный желудочный барьер, прикрепляются к энтероцитам (клетки тонкого кишечника) и начинают секретировать различные виды токсинов, в зависимости от вида бактерии. Так, они могут вырабатывать – цитотоксины (повреждает мембраны эпителиальных клеток стенки органов ЖКТ), энтеротоксины (усиливают выработку жидкости и солей в просвет кишечника), нейротоксин (повреждает клетки нервной системы). Кстати, нейротоксином для человеческого организма является и алкоголь, и яд при укусе осы, пчелы, пауков, змеи.

Далее, после своей гибели, шигеллы оставляют по себе — липополисахаридный комплекс – эндотоксин, который после всасывания в кровь и распространяясь по организму вызывает синдром интоксикации.

Проникая в сосуды, эндотоксин повышает их проницаемость и делает более ломкими, вызывая развитие геморрагического синдрома. Находясь в толстом кишечнике, токсины провоцируют развитие в его стенках острого катарального или фибринозно-некротического воспалительного процесса, серозного отека. Возможно образование эрозий и язв. Часто болезнь сопровождает гастрит, энтерит, колит, дисбактериоз, диарея.

Таким образом, из общей картины можно выделить, что органами мишенями для инфекционных токсинов являются – нервная, пищеварительная и сердечно-сосудистая системы, нарушается обмен веществ.

Тяжесть болезни зависит от вида шигеллы. Наиболее тяжело протекает дизентерия, обусловленная инфицированием шигеллами Григорьева-Шиги, которые могут в организме присутствовать в течение всей жизни больного и постоянно выделять токсин Шиги. Тяжесть от токсина Шиги связана с тем, что он одновременно может проявлять цитотоксическую, энтеротоксическую и нейротоксическую активность.

МКБ-10: A03.9, A06.0, A07.9;

МКБ-9: 004, 006, 007.9, 009.0.

Симптомы дизентерии

Первые признаки дизентерии могут проявиться уже через несколько часов, если инфекция попала в желудок вместе с пищей.

- Общее недомогание, слабость;

- Головная боль;

- Озноб;

- Боль в животе;

- Диарея (понос).

- Урчание и периодические схваткообразные боли в животе, особенно перед дефекацией;

- Диарея (до 20 раз в сутки) – в начале калообразный стул, после, в виде смеси из слизи, гноя и крови, причем с каждым разом стул все более скудный;

- Общая слабость, вялость, упадок сил;

- Повышенная и высокая температура тела, озноб;

- Головные боли, головокружения;

- Понижение аппетита или полное его отсутствие;

- Тошнота, возможны приступы рвоты;

- Понижение артериального давления, тахикардия;

- Побледнение кожи;

- Обезвоживание организма (дегидратация);

- Образование на языке густого налета бурого цвета, язык сухой;

- Появление спазмов и болезненности при пальпации левой подвздошной области.

Осложнения дизентерии

Среди осложнений дизентерии можно выделить:

Причины дизентерии

Основная причина дизентерии – инфицирование организма бактериями или простейшими.

Возбудитель дизентерии – бактерии рода Шигелла (Shigella) и простейшие – амёба дизентерийная (лат. Entamoeba histolytica).

Среди Shigella наиболее популярными являются — шигеллы Григорьева-Шиги (Shigella dysenteriae), Флексенера (Shigella flexneri), Зонне (Shigella sonney) и Бойда (Shigella boydii).

Многие шигеллы могут сохранять свою активность в почве — до 4 и более месяцев, в воде – до 1 месяца. В продуктах питания, при благоприятных условиях (тепло и влажно) они способны даже размножаться, особенно в фарше, вареном мясе, вареной рыбе, молочной продукции, салатах, компоте, киселе.

Погибают Shigella под воздействием дезинфицирующих средств или высокой температуры.

Пути передачи дизентерии — контактно-бытовой, алиментарный и пищевой.

Фактически, для заражения дизентерией необходимо, чтобы загрязненная фекалиями вода, пища, или грязные руки попали в ротовую полость. С начала первых симптомов болезни, больной начинает выделять во внешнюю среду инфицированные фекалии. Конец бактерионосительства наступает примерно на 3 неделю.

Виды дизентерии

Классификация дизентерии производится следующим образом:

Острая дизентерия – характеризуется острым началом и свойственными для дизентерии типичными симптомами. Подразделяется на:

— Атипичную (гатроэнтеритическая) – развитие болезни локализуется преимущественно в области желудка и тонкой кишки. Сопровождается симптоматикой, свойственной для гастрита и энтерита. Может протекать по следующим типам:

- Стертая форма – характеризуется слабовыраженными симптомами, нормальной температурой тела, редким жидким стулом (до 2 раз в сутки, до 2х дней) и наличием в стуле примесей слизи и зелени.

- Диспепсическая форма – встречается преимущественно у младенцев, возрастом до 6 месяцев. Характеризуется нарушением аппетита, редкими срыгиваниями и рвотой, учащением стула и изменением каловых масс в кашеподобную или жидкую форму.

- Гипертоксическая форма – редкое явление, характеризующееся острым началом с симптоматикой первичного нейротоксикоза, т.е. сразу же поражается нервная система организма. Сопровождается высокой температурой тела, сильной одышкой, стремительным развитием инфекционно-токсического шока, из-за чего больной может умереть еще до местных проявлений болезни. Обычно развивается у детей, которые предварительно были сенсибилизированы. Болезнь обусловлена гиперергической реакцией на антигенный раздражитель.

Хроническая дизентерия – сопровождает больного в течение длительного периода времени – от 3х месяцев. Подразделяется на:

- Шигеллез – причиной стало инфицирование организма бактериями рода Шигелла (Shigella);

- Амёбиаз — причиной стало инфицирование организма простейшими — дизентерийной амёбой (лат. Entamoeba histolytica).

А – преобладает симптоматика, свойственная инфекционному токсикозу;

Б – характеризуется местными проявлениями болезни – расстройство стула, тенезмы, болевой синдром и т.д.;

В – характеризуется одновременным проявлением в равных частях и общих и местных симптомов болезни.

Легкая степень (около 50-60% всех случаев) – характеризуется минимальной интоксикацией или ее отсутствием, жидким слизеподобным стулом (5-10 раз в сутки), чувствительностью и болезненностью в области сигмовидной кишки, а также во время дефекации. Стул может быть с незначительной примесью крови. Наблюдается кратковременная лихорадка с температурой тела до 38 °С. Выздоровление обычно наступает через 14-21 суток.

Среднетяжелая степень (около 40% всех случаев) – характеризуется умеренно-выраженными признаками интоксикации организма, развернутым колитическим синдромом, болями в животе, лихорадкой (до 39 °С), сухим и обложенным белым налетом языком, тошнотой, приступами рвоты, бледностью кожи, многократным стулом (до 15-20 раз в сутки), имеющим в своем составе примеси крови. Выздоровление наступает через 30-45 суток.

Тяжелая степень (около 5% всех случаев) – симптоматика зависит от типа поражения. При типе А с самого начала присутствует высокая температура тела, многократная рвота, которую иногда невозможно остановить. В случае типа В, начало болезни у больного сопровождается расстройством стула, болями в животе, тошнотой.

Диагностика дизентерии

Диагностика дизентерии включает в себя следующие методы обследования:

- Анамнез;

- Визуальный осмотр и анализ кала;

- Бактериологический посев шигел из испражнений;

- Общий анализ крови;

- Иммуно-ферментный анализ (ИФА);

- Иммунофлуоресценции (РИФ);

- Полимеразная цепная реакция (ПЦР);

- Реакции коагглютинации (РКА);

- Реакция агглютинации латекса (РАЛ);

- Магнитно-резонансная томография (МРТ);

- Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости.

Дизентерия — лечение

Лечение дизентерии назначается индивидуально и включает в себя комплекс мероприятия и методов терапии:

Тяжелая форма болезни требует соблюдение полного постельного режима. Среднетяжелая допускает выходить больному в туалет. Легкая степень дизентерии лечится в палатном режиме.

При выявлении шигеллезной дизентерии назначается антибактериальная терапия, т.к. шигеллы являются бактериями.

Продолжительность курса лечения дизентерии определяется улучшением состояния больного, нормализацией температуры тела, уменьшением кишечных расстройств.

В случае диагностирования дизентерии Флекснера или Зонне назначается прием поливалентного дизентерийного бактериофага.

Курс лечения антибиотиками заканчивают через 2-3 дня после нормализации общего состояния пациента.

При выявлении амёбиазной дизентерии назначается противопаразитарная терапия, т.к. амёбы являются простейшими.

Тут важно отметить, что некоторые антибактериальный препараты способны уничтожать и простейшие микроорганизмы, однако мы решили все же отметить лекарственные средства против амёбиаза.

Токсины, вырабатываемые инфекцией во время своей жизнедеятельности и после своей гибели – основная причина многих симптомов и осложнений.

Для выведения токсинов из организма применяется дезинтоксикационная терапия, включающая в себя:

Для укрепления иммунной системы, выполняющую роль защиты организма, в том числе и от инфекции, проводится иммунотерапия.

Для укрепления организма и стимулирования работы иммунной системы, в весь период лечения назначают дополнительные дозы витаминов.

Положительно воздействует и употребление в период выздоровления и отсутствии противопоказаний лечебно-диетические кисломолочные продукты, содержащие в себе бифидо- и лактобактерии, которые, собственно, участвуют в нормальном усвоении и переваривании продуктов питания.

Диета при дизентерии является одним из архиважных пунктов, необходимых для достижения положительного результата в лечении и полного выздоровления больного.

В качестве лечебного питания применяются специальные меню, разработанные М.И. Певзнером.

При острой дизентерии и наличии сильно-выраженных расстройствах в работе ЖКТ назначается диета №4.

При улучшении общего состояния здоровья больного затихании клинических проявлений болезни, врач назначает диету №2.

В случае продолжения положительного результата от терапии, за 2-3 дня до выписки, пациента переводят диету №15 (общий стол).

Прогноз на выздоровление при своевременном обращении к лечащему врачу преимущественно благоприятный.

После перенесенного заболевания организмом вырабатывается непродолжительный иммунитет к дизентерии – до 4-12 месяцев.

Лечение дизентерии народными средствами

Важно! Перед применением народных средств лечения обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом!

Лавр. Залейте пару лавровых листьев стаканом кипятка, дайте средству настояться около 30 минут и выпейте в течение дня, за 3 подхода. Помогает при легкой форме дизентерии.

Гранат. Тщательно измельчите гранатовые корки и 2 ч. ложки сырья залейте 2 стаканами кипятка. Оставьте средство на час для настаивания, процедите его и пейте небольшими порциями в течение дня.

Барвинок. 1 ч. ложку травы барвинка малого залейте стаканом кипятка. Дайте средству настояться 30 минут, процедите его и принимайте по 1 ст. ложке 2-3 раза в день.

Ромашка. 2 ст. ложки ромашки залейте 500 мл кипятка. Дайте средству настояться в течение часа, после процедите его и принимайте по 1 ст. ложке 2-3 раза в сутки. Для улучшения вкусовых качеств в настой можно добавить немного натурального меда. Средство помогает при энтероколитах, дизентерии и других проблемах со здоровьем органов ЖКТ.

Кровохлёбка. 1 ст. ложку корней кровохлёбки залейте стаканом кипятка, ставят на медленный огонь и варят около 30 минут. После отвар оставляют на час для остывания и настаивания, процеживают и употребляют по 1 ст. ложке 5-6 раз в сутки. Кровохлёбка обладает бактерицидным, вяжущим и кровоостанавливающим действием.

Тысячелистник. 1 ст. ложку тысячелистника обыкновенного залейте стаканом кипятка. Настойте средство в течение часа, процедите и принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день. Для повышения эффекта, тысячелистник можно сочетать со зверобоем, в пропорции 1:1.

Чеснок. Залейте 40 г измельченного чеснока 100 г водки, отставьте средство на 7 дней в темное место для настаивания. Принимать настойку чеснока нужно при амёбной дизентерии по 15-20 капель 3 раза в сутки, за 30 минут до приема пищи.

Подорожник. Залейте 1 ст. ложку семян подорожника 100 мл кипятка, настойте средство 30 минут и принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день, за 30 минут до приема пищи.

Сбор. Смешайте между собой по 1 части — цветки ромашки аптечной, крапивы двудомной, листьев мяты перечной, листьев грецкого ореха, листьев черешни и корневища лапчатки прямостоячей. 2 ст. ложки сбора залейте 500 мл кипятка, накройте емкость и настойте в течение часа. После процедите настой и принимайте по половине стакана 4 раза в день, за 30 минут до еды. Для улучшения вкуса можете добавить немного мёда.

Рис. Это замечательное средство народные целители рекомендуют детям. Для приготовления нужно 1-2 ч. ложки риса залить литром воды, поставить на огонь, сварить, остудить, процедить и пить по 1/3 стакана каждые 2 часа.

Рябина. 2 ч. ложки рябины обыкновенной залейте 400 мл кипятка, отставьте средство на час для настаивания, процедите и пейте по 100 мл 3-4 раза в день.

Профилактика дизентерии

Профилактика дизентерии включает в себя:

- Соблюдение правил личной гигиены;

- Употребление не просроченных продуктов;

- Избегайте переохлаждения организма;

- Избегайте стрессов;

- Ведите активный образ жизни, больше двигайтесь;

- Отказ от бесконтрольного применения лекарственных препаратов;

- Соблюдайте режим работа/отдых/сон, высыпайтесь;

- При наличии каких-либо заболеваний – своевременное обращение к врачу.

Прививка от дизентерии лицам, которые имели контакт с больным не делается.

К какому врачу обратится при дизентерии

Дизентерия – видео

Читайте также: