Вирусные и инфекционные заболевания собак и кошек

Общая характеристика

Вирусный энтерит собак и кошек обычно диагностируется у молодых, невакцинированных животных.

При рассмотрении вирусной этиологии как вероятной причины диареи у животных важны такие данные, как возраст животного, анамнез, клинические признаки и данные анализа крови.

Список вирусных инфекций собак с поражением органов ЖКТ

- Чума

- Парвовирусный энтерит

- Коронавирусный энтерит

- Ротавирусный энтерит

- Инфекционный гепатит

Парвовирусная инфекция собак

Вирусная инфекция у собак с поражением органов желудочно-кишечного тракта, обусловлена возбудителем парвовироза. Собаки чувствительны к инфицированию двумя типами парвовируса. Парвовирус 1-го типа (CPV-1) - это относительно непатогенный вирус, который иногда вызывает миокардит, пневмонит и гастроэнтерит у очень маленьких щенков. Парвовирус 2-го типа (CPV-2) вызывает классический парвовирусный энтерит через 5-12 дней после инфицирования при наличии фекально-орального пути передачи. CPV-2б - это недавно открытая форма CPV-2, образовавшаяся в результате мутации вируса, которая может иметь более высокую степень патогенности у некоторых собак. Доберманы, ротвейлеры, питбультерьеры и лабрадоры ретриверы, видимо, более чувствительны, чем другие породы.

Репликация вируса происходит в криптах кишечника и вызывает выраженное слущивание ворсинок, диарею, рвоту и последующее перемещение бактерий в пределах ЖКТ. При обращении в ветеринарную клинику владелец обычно сообщает о развитии апатии и анорексии у его животного или рвоты с примесью крови или без нее. На ранних стадиях инфекции диарея может отсутствовать и обычно возникает через 24- 48 часов после начала рвоты. Диарея часто бывает профузной и геморрагической. В тяжелых случаях может наблюдаться энтеропатия с потерей белка, которая характеризуется пангипопротеинемией. Собаки предрасположены к сепсису, вторичному по отношению к нейтропении, связанной с вирусным поражением клеток-предшественников в костном мозге, и перемещению бактерий из-за поражения кишечника.

Могут проявляться клинические признаки сопутствующих инфекций, таких как заболевания, вызванные вирусом чумы собак, коронавирусом, Salmonella, Campylobacter, Giardia или другими кишечными паразитами.

Симптомы вирусной инфекции у собак, в основном, - неспецифичные. Часто отмечаются анорексия, апатия, повышение температуры, рвота, диарея и дегидратация. Гипотермия, желтуха и синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) обычно наблюдаются в тяжелых случаях с присоединением бактериального сепсиса или эндотоксинемии.

Предварительный диагноз часто ставят на основании клинических особенностей, анамнеза и данных физикального осмотра. Необходимо принять во внимание такие данные анамнеза, как внезапное начало рвоты и диареи у молодой собаки, особенно если щенок не вакцинирован или вакцинирован лишь частично.

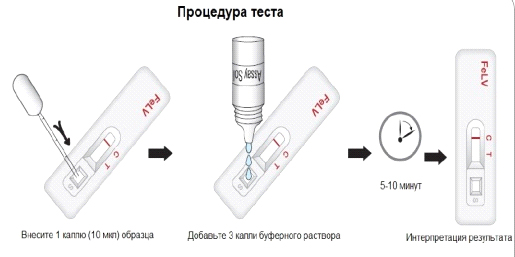

Нейтропения в гемограмме в сочетании с признаками вирусной кишечной инфекции у собак подозрительна на CPV; однако, сальмонеллез или тяжелые инфекции также могут сопровождаться нейтропенией. Патогномоничных изменений в биохимическом анализе крови не существует, хотя часто обнаруживаются: гипогликемия, гипокалиемия, преренальная азотемия и повышенный уровень билирубина или активности ферментов печени. Рентгенография органов брюшной полости показана, чтобы исключить инородное тело кишечника, и с ее помощью также можно выявить газ и жидкость в кишечнике, кишечную непроходимость. Всегда следует проводить анализ фекалий на CPV-2 с помощью теста ELISA, даже если диарея отсутствует. Данный тест считается чувствительным и специфичным; однако, результат теста ELISA может быть отрицательным, если исследование проводилось на слишком ранней стадии заболевания или через 10-14 дней после инфицирования. Другие тесты, которые можно выполнить, чтобы подтвердить диагноз CPV, включают: исследование фекалий на наличие вирусов с помощью электронного микроскопа (CPV-1 невозможно отличить от CPV-2), реакцию торможения гемагглютинации для определения антитела IgM в сыворотке, гистопатологическое исследование поражений кишечника и иммуно-гистохимическое исследование образцов биопсии кишечника.

Ниже рассмотрены аспекты симптомы и лечение вирусной инфекции у собак и кошек.

Лечение является поддерживающим и практически не отличается от терапии при других тяжелых, острых инфекционных энтеропатиях. Показаны инфузионная терапия и введение электролитов; при этом особое внимание следует уделить насыщению калием.

У очень маленьких щенков можно использовать интрамедуллярный путь введения, в то время как подкожный путь введения, вероятно, недостаточен. Если у собаки имеется гипогликемия, к инфузионным растворам добавляется раствор декстрозы (2,5-5%). Плазма или коллоиды (декстран-70 или гетакрахмал) показаны, если концентрация альбумина в сыворотке падает ниже 20 г/л.

Антибиотики назначаются собакам с повышением температуры или с тяжелой нейтропенией. Если у животного отмечается нейтропения, но нет лихорадки, обосновано введение цефалоспорина первого поколения. Собак с септическим шоком следует лечить антибиотиками широкого спектра действия (например, ампициллин плюс амикацин), действующими на аэробную или анаэробную флору.

Применяли человеческий гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (КСФ-Г) в дозе 5 мкг/кг п/к или в/в каждые 24 часа с целью повышения количества нейтрофилов, но он может не повлиять на результат лечения, тогда как после введения ω-интерферона отмечали некоторый эффект. Противорвотные препараты, такие как прохлорперазин, метоклопрамид или ондансетрон, показаны при некупируемой рвоте. Метронидазол наиболее эффективен, если его вводить в виде инфузии с постоянной скоростью в дозировке 1 мг/кг/24 ч. Гастропротекторы, включая антагонисты Н2 -рецепторов и сукральфат, показаны, если имеются доказательства вторичного эзофагита. Если у собаки больше нет рвоты, следует вводить антигельминтные препараты широкого спектра действия для лечения сопутствующих кишечных гельминтозов. Большинство собак можно постепенно перевести на щадящую диету, состоящую из творога и риса, или имеющегося в продаже промышленного легкопереваримого корма. Однако при наличии некупируемой рвоты может быть обосновано назначение частичного или полного парентерального питания.

Эффективной профилактикой заболевания является вакцинация модифицированной живой парвовирусной вакциной. Вакцины не следует вводить животным моложе 6 недель из-за наличия антител, полученных от матери. В зависимости от применяемой вакцины первоначальный курс вакцинации завершается к 10-12 неделям.

Парвовирусный энтерит кошек

Клинические признаки сходны с таковыми, описанными у собак с парвовирусным энтеритом. Симптомы вирусных инфекций у кошек, вызываемых парвовирусом, острое начало, рвота, диарея, дегидратация, гипертермия, которая переходит в гипотермию на фоне шока и коллапса. Нередка мезентериальная лимфаденопатия, гиперспленизм.

Диагноз основывается на данных анамнеза, физикального осмотра, результатах гемограммы (нейтропения) и исследовании фекалий с помощью теста ELISA. Есть данные о том, что тест ELISA, применяемый для определения парвовируса собак, дает перекрестные реакции с парвовирусом кошек.

Принципы лечения практически идентичны таковым, описанным для собак с парвовирусным энтеритом. Для лечение вирусных инфекций кошек с поражением органов желудочно-кишечного тракта используют адекватную регидратационную терапию, корекцию кислотно-основного и электролитного баланса, антибиотики, противорвотные средства, сорбенты, иммунокоректоры.

Вакцинация модифицированной живой парвовирусной вакциной очень эффективна и проводится у котят в возрасте 10-12 недель. Беременным кошкам следует вводить убитые вакцины, поскольку трансплацентарное инфицирование котят вакцинальным штаммом может вызвать гипоплазию мозжечка.

Коронавирусный энтерит собак

Вирусная инфекция у собак, обусловленная коронавирусом, тесно связан с кишечным коронавирусом кошек/инфекционным перитонитом кошек (ИПК) и инфекционным гастроэнтеритом свиней.

Инфицирование коронавирусом собак сопровождается более легкими клиническими признаками, чем инфицирование парвовирусом, поскольку вирус разрушает зрелые энтероциты на кончиках ворсинок; в то же время кишечные крипты остаются неповрежденными. Костный мозг обычно не поражается, что определяет относительно благоприятный прогноз у таких собак при проведении поддерживающей терапии.

Хотя в наличии имеется вакцина против коронавируса собак, отсутствуют научные доказательства, что это заболевание является значительной проблемой для домашних собак. Эта проблема возникает главным образом, когда большое количество собак находится вместе в сочетании с условиями, вызывающими стресс (например, на выставке собак или в условиях питомника).

Кишечный коронавирус кошек

Вирусные инфекции у кошек весьма разнообразны. В данной статье будет рассмотрен кошачий вирус, вызывающий коронаровирусную инфекцию. Кишечный коронавирус кошек связан с ИПКвырабатывающими штаммами коронавируса и поражает энтероциты на кончиках ворсинок. У инфицированных кошек симптомы могут отсутствовать, или развивается легкая транзиторная диарея и повышение температуры. У инфицированных кошек может отмечаться сероконверсия и положительная реакция при серологическом обследовании. Кроме того, кишечный коронавирус кошек способен превращаться в вирус ИПК путем мутации.

Чем лечить вирусные инфекции у кошек?

Для терапии вирусных заболеваний у кошек используются в основном симптоматические и противомикробные средства. Важное значение играет интесивная инфузионная терапия. Анальгетики, спазмолитики, гемостатики, иммунокорректоры также играют важную роль в выздоровлении животных.

Полезно знать

Иванова Светлана Сергеевна - ветеринарный врач-терапевт ИВЦ МВА

В современном мире очень многие люди отдают свое предпочтение кошкам за их большую независимость от человека, в отличие от собак, которым нужно уделять время; приспосабливание к одиночному образу жизни, грацию и умение согреть своего владельца в холодные зимние дни. Любящий и заботливый владелец пытается оградить своего питомца от неприятностей в виде различных заболеваний, которыми болеют кошки.

Данная забота проявляется в качественном питании и своевременной профилактике вирусных заболеваний. К сожалению, есть ряд видовых неизлечимых вирусных инфекций, которым подвержены кошки. При отсутствии симптомов заболевания и специфической диагностики можно прожить с животным длительное время, не подозревая о наличии хронической вирусной инфекции (далее ХВИ) у любимца. В данной статье хочется подробно раскрыть опасность ХВИ, постараться избежать данной проблемы при приобретении желанного котенка.

Итак, что же представляют собой хронические вирусные инфекции и какую опасность они в себе несут для наших питомцев. ХВИ – это вирусные заболевания, обладающие длительным инкубационным периодом, который может длиться от нескольких недель и продолжаться до нескольких лет. Заражение может произойти, как внутриутробно, так и при контакте здоровых кошек с больными животными, а также носителями.

Коронавирусы – это РНК-содержащие вирусы. Данное название эти вирусы приобрели из-за схожести отростков в форме булав с corona spinarum. Причина инфекции – вирус семейства Коронавириде. Имеются 2 патогенных штамма - ближайшие родственники одного и того же микроорганизма. Один вызывает перитонит, другой – энтерит.

Делятся коронавирусы на 3 формы:

- Бессимптомная форма - животное может быть носителем вируса и способно заражать других кошек, при этом жизни ничего не угрожает.

- Легкая форма, она не опасна и способна вызывать достаточно легко протекающие недомогания – энтериты (кишечные коронавирусы кошек - FECV).

- Высоко патогенная форма – вирус инфекционного перитонита кошек (FIPV). В организме происходят губительные изменения во всех системах и органах, что приводит к смерти.

Коронавирусный энтерит (FECV) относительно безопасный и возникает у животных в молодом возрасте, в основе симптоматики - жидкий стул, который редко приводит к смерти; Зато крайне опасен вирусный перитонит кошек, поскольку имеет высокую смертность. FIPV и FECV достаточно взаимосвязаны между собой, эти микроорганизмы считаются единой популяцией вирусов, но с разной степенью патогенных изменений. Исследования показали, что коронавирусный энтерит в процессе мутации переходит в вирусный перитонит.

Передача инфекции ороназальная, т.е. заражение происходит через дыхательный тракт воздушно-капельным путем, через фекалии, выкармливание котят, при вязках. У кошек, живущих поодиночке, подобное заболевание встречается реже, больший процент этого заболевания приходится на выставочных кошек, а также кошек, живущих в больших группах.

Симптоматика

Различают 2 формы ВИПК:

При скоплении биологической жидкости в грудной полости, у животного происходит нарушение дыхания в результате выпота, при этом кошка принимает вынужденную позу. Дыхание чаще грудо-брюшного типа.

При скоплении жидкости в брюшной полости владельцы чаще обращают внимание на увеличившийся живот у питомца.

Также может наблюдаться:

- повышенная температура (не всегда);

- потеря веса;

- общая слабость, угнетение;

- увеличение лимфоузлов;

- снижение или потеря аппетита.

При этой форме симптомы часто слабо выражены. Данная форма трудно диагностируется. Характерные ее признаки – потеря веса и отсутствие аппетита.

Диагностика. Происходит комплексно. Для начала у животного забирают клинический и биохимический анализы крови; проводят УЗИ брюшной полости; серологические методы исследования (ИФА - определение количества антител к данному заболеванию; или ИХА – экспресс-тест), также исследуют выпотную жидкость.

Лечение. К сожалению, лечения от этого заболевания нет, проводится лишь симптоматическая терапия, направленная на улучшение качества жизни питомца.

Профилактика. Направлена на уменьшение количества кошек, содержащихся в одном помещении (максимум 6-10 кошек). Чистота и своевременная дезинфекция используемых лотков и достаточное их количество, частая смена наполнителя.

Это хроническое вирусное заболевание, характеризующееся ослаблением иммунной системы, развитием анемий, лимфосарком. Очень подвержены этой инфекции молодые животные. ВЛК диагностируют во всех странах мира, заболевание поражает кошек разных возрастных групп и пород.

Пути передачи. Фекально-оральный (слюна, фекалии, выделения из носовой полости), через молоко инфицированных кошек, укусы, при контакте с больным животным от кошки к кошке, возможна передача блохами, а также при несоблюдении правил асептики и антисептики во время инъекций, взятия крови.

Патогенез. ВЛК обусловлено генетической предрасположенностью, а также иммунологической недостаточностью животных. У больных кошек с титром антител 1:32 клинической картины заболевания может не быть, но таких животных причисляют к вирусоносителям. Антитела могут не выявляться и у клинически больных кошек. ВЛК угнетает деятельность красного костного мозга, это приводит к анемии, снижает иммунитет и способствует развитию других болезней.

Клиническая картина Существуют три формы заболевания:

- Устойчивая или персистентная. Иммунитет у такого животного сильно ослаблен, болезнь достаточно быстро прогрессирует и лечение чаще всего неэффективно.

- Скрытая или латентная. У животного происходит нарушение кровообращения. Вирус проникает в лимфатическую систему и красный костный мозг. Животное начинает чаще болеть, появляются опухоли.

- Переходная или транзиторная. Благодаря сильному иммунитету животное через 3 месяца после заражения восстанавливается.

Чаще всего у таких животных наблюдается выраженная анемия, иммуносупрессия (предрасположенность к другим инфекциям или ее наличие), лимфосаркома – множественная или нетипичная. Инкубационный период 60-80 дней, иногда от 2 до 6 лет. ВЛК протекает в латентной форме без проявления клинических симптомов инфекции и может не проявлять себя в течение длительного времени. Под влиянием негативных факторов (смена условий кормления, переохлаждение, стрессы) вирус активируется, и развивается заболевание. В самом начале можно отметить изменения в крови (лейкоцитоз, лимфоцитоз, появление атипичных клеток крови); бледность/иктеричность слизистых, увеличение лимфоузлов, похудание, снижение аппетита, расстройство пищеварения.

Диагностика

Происходит на основании клинико-гематологических, серологических и вирусологических исследованиях. К наиболее значимым методам диагностики можно отнести:

- Иммуноферментный анализ (ИФА), иммунохроматографический анализ (ИХА). Зачастую встречаются ложноотрицательные результаты.

- Клинический анализ крови.

- Биохимия крови.

- УЗИ брюшной полости.

- Биопсия и гистология.

Лечение. Лечения не существует. Оно направлено на проведение симптоматической терапии и на улучшение качества жизни животного. Например, при сильно выраженной анемии назначается переливание крови, а также применение препаратов, которые стимулируют выработку эритроцитов в красном костном мозге. Назначаются препараты, стимулирующие повышение иммунной системы. При обнаружении лимфом назначается химиотерапия.

Профилактика. Вирус очень нестоек во внешней среде, вне живого организма он погибает через двое суток. Чтобы уничтожить этот вирус достаточно хорошо продезинфицировать помещения и предметы ухода за животными, миски и прочее. Содержание питомца в чистоте, полноценное питание и ограничение контакта с бездомными животными – залог здоровья питомца.

Это заболевание опасно только для кошек, для человека и других видов животных оно не представляет никакого риска.

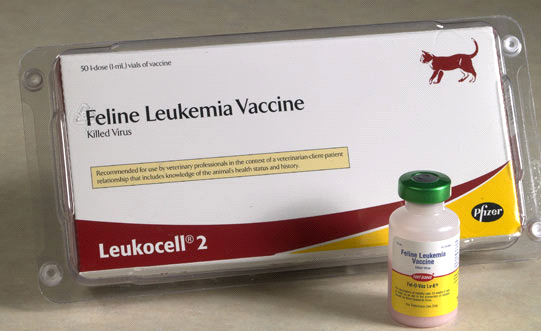

Основным методом предупреждения данного заболевания является вакцинация. Для таких целей используется вакцина Purevax FeLV и Лейкоцел. Вакцинацию проводят с девятинедельного возраста. Производится иммунизация двукратно, с интервалом в 21 день. Далее прививать кошек следует раз в год.

Инфекционное заболевание кошек, характеризующееся хроническим течением, сопровождающимся поражением иммунной системы, высокой летальностью.

Это заболевание приобрело эндемический характер у кошек во всем мире.

Вирус сохраняется при комнатной температуре около 4-х суток. При нагревании до 60 градусов происходит гибель вируса в течение получаса, во время кипячения он погибает. При обработке спиртосодержащими препаратами вирус инактивируется через 5-10 минут. К ультрафиолету ВИК достаточно устойчив.

ВИК чаще болеют бездомные кошки, приблизительный возраст животных составляет 5-10 лет.

Пути передачи. Основной путь – укусы больных животных, непородистые кошки чаще инфицируются; также инфекция распространена среди животных, у которых имеется свободный доступ на улицу. Заражение возможно при взаимном вылизывании. Вирус обнаруживают в слюне, крови и других жидкостях.

Клиническая картина. Клинические признаки довольно неспецифичны и достаточно разнообразны. Они отражают сопутствующие инфекции, которые развиваются на фоне снижения иммунной системы. У животных появляется:

- Слабость;

- Потеря аппетита;

- Гингивиты;

- Хроническая диарея;

- Потеря веса и др.

Из-за того, что у животного происходит сбой в работе иммунной системы, к ВИК могут присоединиться различные инфекции: кальцивироз, хламидиоз, вирусный лейкоз и пр., которые усугубляют общее состояние.

У кошек с ВИК повышен риск развития лимфомы, клинические признаки могут быть сходны с проявлениями ВЛК.

Диагностика. Используют клинические лабораторные исследования: ОКА крови (может наблюдаться нейтропения, лимфопения, анемия, моноцитоз). При биохимическом анализе крови обнаруживается большое количество белка, повышение активности печеночных ферментов, азотемия, гипергликемия.

Существует несколько специфических исследований этого заболевания:

- Метод иммуноферментного анализа (ИФА); ИХА.

- Вирус можно определить методом ПЦР, если серологические тесты дают отрицательный результат.

Лечение. Специфическое лечение в настоящее время отсутствует.

Отмечено, что при лечении Зидовудином у многих кошек улучшается клиническое состояние и работа иммунной системы. Эти препараты дорогостоящие и могут вызывать значительные побочные реакции, например, анемию. Также применяются иммуномодуляторы, которые благотворно действуют на организм.

Клинически нездоровых и кошек с пониженной иммунной системой прививать не следует.

Животное, которое имеет ВИК, нужно изолировать от здоровых животных. Необходимо предотвращать заражение паразитами (блохи, клещи), поскольку они могут быть переносчиками заболеваний бартонеллеза и гемобартенеллеза. Не допускать стресс у больного животного. Лечить вторичные заболевания.

Профилактика. Вакцин не существует. Минимизирование контакта с кошками вне дома. Соблюдение режима питания, содержание животных в чистоте, дезинфекция предметов ухода и своевременная замена наполнителя в лотках. При появлении новых животных – обязательный карантин и диспансеризация нового питомца.

Любите своих питомцев!

Список используемой литературы:

- Гаскел, Беннет: Справочник по инфекционным болезням собак и кошек, Аквариум-принт, 2015 г.

- Различные источники из интернета

Парвовирусный энтерит собак

Парвовирусный энтерит – это наиболее часто встречаемое заболевание у щенков от 2-х до 8-ми месяцев, сопровождающееся диареей, рвотой, повышением температуры, вялостью, отсутствием аппетита, болезненностью живота. Возбудителем болезни является вирус, поражающий быстроделящиеся клетки организма – клетки эпителия крипт кишечника и клетки крови. Вирус может сохраняться в окружающей среде в течение года при определённых условиях (высокая влажность, низкая температура). Инфекция передаётся фекально-оральным путём. Заболеванию могут быть подвержены даже животные, которые не выходят из квартиры, так как хозяин может принести возбудителя с улицы на одежде и обуви. После попадания в организм собаки в течение от 2-х до 10-ти дней вирус активно размножается, при этом какие-либо признаки и симптомы заболевания могут отсутствовать.

Лечение

Специфических препаратов против вируса не существует, поэтому в данном случае задачей ветеринарного врача является поддержание организма животного и помощь ему в борьбе с инфекцией. Основное лечение, проводимое ветеринарным врачом, симптоматическое. То есть проводится активная антибиотикотерапия, используются иммуностимуляторы, при наличии рвоты – противорвотные препараты, при диарее с кровью – кровоостанавливающие и энтеросорбенты. Также необходимы внутривенные капельницы, так как с рвотой и диареей щенки теряют достаточно много жидкости из организма и быстро обезвоживаются. При потере аппетита животным также внутривенно капают растворы глюкозы, жиров и аминокислот. При болезненности в брюшной стенке используют спазмолитики.

Диагностика

Для диагностики собирается кал или берётся мазок из прямой кишки на наличие антигена, а также необходимо взять клинический анализ крови для оценки обезвоживания организма и общего количества клеток крови.

Возбудителем данного заболевания также является вирус.

Чума может передаваться воздушно-капельным путём, через слюну заболевшего животного или при взаимном облизывании (грумминге). Это мультисистемное заболевание. При болезни наблюдаются как респираторные симптомы, такие как кашель, гнойные выделения из глаз и носа, так и геморрагическая диарея, вялость, повышение температуры, потеря аппетита и неврологические расстройства.

Лечение

Лечение симптоматическое, как и при парвовирусном энтерите.

Диагностика

Для диагностики собирают смывы из глаз и носа (при наличии гнойных выделений) и/или кал (при наличии диареи) на антиген.

Аденовироз – заболевание, вызываемое вирусами двух серотипов - тип 1 и тип 2.

Тип 1 - это мультисистемное заболевание, называемое также вирусным гепатитом, вызывающее поражение клеток печени и васкулиты. При этом у собак наблюдается желтуха, желудочно-кишечные расстройства, гипертермия, рвота, иногда нервные расстройства. Тип 2 чаще вызывает заболевания респираторного характера – гнойные выделения из глаз, кашель, риниты, хотя встречаются и расстройства желудочно-кишечного тракта.

Аденовирус передаётся орально-фекальным, воздушно-капельным путём, через контакт с больным животным (облизывания, еда из одной и той же миски и т.п.).

Лечение

Лечение симптоматическое. При кашле принимаются бронхолитики, при инфекционном поражении глаз – капли, при диарее – энтеросорбенты, обязательны антибиотики и иммуностимуляторы.

Диагностика

Для диагностики сдаётся анализ крови на наличие антител, выработанных животным в ответ на проникновение вируса в организм. Также возможно сдать смывы с конъюнктивы и из носовой полости при наличии респираторных симптомов на наличие антигена.

Лептоспироз

Это заболевание, переносчиком которого являются бактерии, поражающие печеночную, почечную ткань и также способные поражать органы зрения и воспроизводства. Лептоспироз передается человеку. Заражение может произойти только при попадании мочи больного животного в желудочно-кишечный тракт человека. Собаки чаще всего заражаются при купании (через слизистую оболочку и повреждения кожи), а также при питье воды из застойного водоёма и луж.

Симптомами болезни у животного являются диарея, рвота, нарушения мочеиспускания, желтуха, вялость, гипертермия, анорексия.

Лечение

Против лептоспироза, в отличие от вирусных заболеваний, существуют специфические антибактериальные препараты, которые курсом наряду с симптоматической терапией назначает ветеринарный врач при подтверждении диагноза.

Диагностика

Включает в себя анализ крови, по которому изучают уровень специфических антител, выработанных животным организмом.

Инфекционные заболевания кошек

Герпесвирус кошек (ринотрахеит)

Данная болезнь вызывается вирусом, поражающим эпителий верхних дыхательных путей и конъюнктивы. Передача возможна воздушно-капельным путём, а также при контакте с больными животными – грумминге, взаимном облизывании и т.п. У кошек болезнь сопровождается чиханием, возможен кашель, гнойные истечения из глаз и носа, воспаление третьего века.

Лечение

Животное может отказываться от еды из-за ринита, поэтому требуется тщательное промывание носа, капли или мази в глаза, антибиотики и иммуностимуляторы. Специфического препарата против герпесвируса не существует, поэтому лечение проводится ветеринарным врачом симптоматически.

Диагностика

Для постановки диагноза сдаются смывы из глаз и носа на наличие антигена.

Это тяжёлое вирусное заболевание с высокой смертностью среди котят от 2-х до 7-ми месяцев. Заболевание передается при контакте с больным животным, орально-фекальным путём. Так как данный вирус достаточно выживаем в окружающей среде, хозяин кошки может принести вирус с улицы вместе с обувью или одеждой. Болезнь поражает быстроделящиеся клетки - клетки эпителия крипт кишечника и клетки крови. При заражении у кошки наблюдается диарея, рвота, гипертермия, вялость, отсутствие аппетита, сильная болезненность в брюшной области.

Лечение

Лечение при подозрении на панлейкопению должно проводиться своевременно и как можно быстрее. Специфического препарата против вируса панлейкопении не существует, поэтому ветеринарный врач использует симптоматическую терапию. Животному проводится внутривенная инфузия, антибиотикотерапия, применяются иммуностимуляторы, противорвотные препараты и спазмолитики.

Диагностика

Для диагностики собирается кал на наличие антигена или берётся мазок из прямой кишки. Необходим также и общий клинический анализ крови для оценки стадии обезвоживания у животного и мониторинга уровня лейкоцитов и других кровяных клеток.

Кальцивирусная болезнь кошек вызывается вирусом, способным поражать эпителий верхних дыхательных путей и слизистую оболочку рта и глотки. При этом у кошек наблюдаются риниты, кашель, язвы на языке или нёбе. Животное теряет аппетит, становится вялым, наблюдается повышение температуры.

Лечение

Проводится симптоматическое лечение, включающее в себя санацию носа, обработку язв, внутривенную инфузию при потере аппетита, антибиотикотерапию и иммуностимуляторы.

Для диагностики болезни берут смывы из носа и соскоб с ротовой полости на наличие антигена.

Бешенство – наиболее опасное заболевание млекопитающих, которому подвержен и человек. Бешенство вызывается вирусом, способным проникать в головной мозг. Попадание в организм может проходить вместе со слюной через раны и ссадины при укусе животного.

У больного животного наблюдаются нервные расстройства, неадекватное поведение, вокализация, судороги, слюнотечение.

Следует помнить, что лечение данной болезни невозможно, а диагностика проводится только посмертно методом обнаружения вируса в препаратах головного мозга.

Любую из данных болезней можно предотвратить с помощью ежегодной правильной вакцинации. Не следует пренебрегать и своевременным обращением к ветеринарному врачу, так как вовремя поставленный диагноз и незамедлительная терапия увеличивают шанс на выздоровление питомца.

Читайте также: