Симбиоз вирусов и бактерий

Доктор биологических наук, сотрудник Палеонтологического института РАН Александр Марков рассказывает, как эволюция симбиотической системы животных и вирусов привела к созданию иммунной системы, необходимой для существования теплокровного организма, и о той важнейшей роли, которую играют вирусные механизмы в жизни животных и растений.

– Александр, давайте начнем с какого-нибудь яркого примера симбиоза, в котором участвуют вирусы.

– Я могу привести просто поразительный пример такого симбиоза. Совсем недавно появилась статья американских биологов из Йелоустонского национального парка (Yellowstone National Park) Там есть горячие источники и в некоторых местах почва раскалена до 50-60 градусов. И на этой почве растет трава. Как она выдерживает такую высокую температуру? Нормальное растение не может расти на такой раскаленной почве. Было установлено, что в этой траве имеется симбиотический гриб, который живет внутри клеток травы. Если удалить гриб, то растение выжить при такой температуре не может, но и гриб тоже не может! Дальнейшее исследование показало, что есть третий участник – гриб обязательно должен быть заражен определенным вирусом. Если убрать вирус, что удалось сделать в эксперименте, то гриб вместе с растением теряют эту термоустойчивость и на раскаленной почве расти не могут. То есть действительно вирусы часто входят в состав симбиотических комплексов. И, кроме того, поскольку вирусы способны переносить фрагменты генов или целые гены от одного организма к другому, участвуют в глобальном процессе кооперации, информационного обмена. В процессе эволюции вирусы играют большую роль.

– Чем вирусы отличаются от бактерий?

– У вируса нет клетки. У них есть наследственная информация в виде молекулы РНК или ДНК и у них есть белковая оболочка, и больше ничего. Вирус – это, конечно, не самостоятельная система, можно сказать, что это часть мирового генетического банка.

– Давайте подробнее остановимся на роли вирусов в эволюции животного мира.

В эволюции животных можно привести, как минимум, три примера, когда вирусы или вирусоподобные объекты – мобильные кусочка генома – сыграли важную положительную роль.

Во-первых, знаменитый фермент – теломераза по своему происхождению, скорее всего, вирусный объект. Дело в том, что теломераза – это специальный белок, который занимается тем, что он достраивает кончики хромосом. Согласно одной из теорий, многоклеточные организмы стареют, потому что при каждом клеточном делении хромосома немножечко укорачивается и возникает опасность, что хромосомы в конце концов так укоротятся, что утратят функциональность и каким-то образом нужно эти кончики, которые не воспроизводятся при копировании, достраивать. Российский ученый Алексей Оловников предположил, что должен существовать специальный фермент для достройки кончиков хромосом. И этот фермент действительно открыли и назвали теломеразой. Это фермент, который спасает наши клетки от необратимого старения.

Но причем здесь вирусы? Дело в том, что, как сейчас считается, этот белок теломераза имеет вирусное происхождение. Вирус – это специальное устройство (я говорю сейчас о так называемых РНК-содержащих вирусах), это специальное устройство для записи информации в геном других организмов. Он содержит РНК, попадает в клетку. И та информация, которая записана в этой вирусной РНК, она переписывается в форме ДНК уже в геном, скажем, человеческой клетки. Вирус кодирует необходимые ферменты для для записи информации в геном.

Удивительно, но по последним данным, 40-45% всего генома человека – это всевозможные мобильные и повторяющиеся элементы, обладающие способностью перемещаться по геному, то есть, грубо говоря, это бывшие вирусы или размножившиеся вирусоподобные объекты, и это до 45% генома человека.

– То есть мы можем сказать, что молекула ДНК – это симбиотическая молекула. Когда мы видим сложнейшую молекулу ДНК, то непонятно как могло возникнуть столь сложное устройство? Но в действительности она возникла не под воздействием единичных мутаций, а в результате симбиотического обмена – то есть фактически собиралась из строительных блоков.

– Совершенно верно. Это – блочный принцип эволюции.

Второй случай, когда в эволюции высших позвоночных животных пригодились вирусы – это система приобретенного иммунитета. Что происходит, когда мы вырабатываем иммунитет к новой болезни? Ведь антитела вырабатываются даже к синтетическим веществам, которых в природе нет.

В геноме человека нет готовых генов антител, а есть набор заготовок. Ген антитела собирается из трех кусочков, причем в геноме есть сотни вариантов первого кусочка, несколько десятков вариантов второго кусочков и несколько вариантов третьего, их надо собрать. Вот в каждом лимфоците происходит вырезание, берется один кусочек ДНК первого типа, один второго, один третьего, и они склеиваются вместе в работающий ген, и уже с него синтезируется антитело. Оно потом еще может дополнительно доводиться до нужной кондиции, но начальный этап – это нарезание и сбор из кусочков гена. Так происходит редактирование генома.

– Необходимо подчеркнуть, что роль иммунной системы чрезвычайно важна. Она позволяет человеку выжить и противодействовать атакам микроорганизмов.

– Посудите сами: теплокровное млекопитающее – это просто инкубатор. 37 градусов постоянная температура тела – это же рай для бактерии. Если бы не иммунная система, нас бы просто съели.

И третий важный пример, того что принесли вирусы в симбиотическую систему, которой является организм животных. Недавно был обнаружен ген в геноме млекопитающих, который необходим для развития плаценты – того органа, который осуществляет обмен между организмом матери и плодом, благодаря которому сравнительно долго плод может безопасно развиваться в утробе матери. А то что это занимает довольно продолжительное, кстати, считают важнейшей предпосылкой для развития мозга и, в конечном счете, для появления разума.

– Александр, мы приходим к выводу, что симбиоз играет гораздо более важную роль, чем это может показаться. Мы все слышали, о таких симбиотических системах, в которых насекомые опыляют растения. Но то, что вы рассказали, говорит о том, что симбиоз – это действительно магистральное развитие всей эволюции, именно симбиоз может дать объяснение, почему организмы могут так быстро усложняться и приобретать совершенно новые функции и возможности.

– Мне и представляется эта тема очень важной, но до сих пор в биологии сохраняется отношение к симбиозу, как к некоему курьезу, какой-то причуде матушки-природы. Но если взять факты, то мы видим, что это не просто типично, но это основа и прогрессивной эволюции и функционирования биосферы. Это – всеобщее явление.

Когда был открыт один из первых случаев симбиоза – оказалось, что лишайник – это симбиотический комплекс гриба и водоросли –ученые очень удивились: надо же, чудеса какие. Мы думали, это растение, а это какой-то немыслимый комплекс – и гриб, и водоросли вместе переплелись, и получился лишайник. Но с тех пор уже столько открыто еще более удивительных симбиотических систем, что уже пора перестать удивляться, а включить это явление в общую теорию как неотъемлемый ее элемент.

– То есть, можно сказать, главное в природе это не всеобщая борьба и взаимное уничтожение, а синтез, взаимопомощь и сотрудничество.

При этом, в отличие от всех нормальных вирусов, PDV не содержат специфических вирусных генов, необходимых для размножения. Поэтому PDV не могут размножаться в организме гусеницы. Не размножаются они и в организме наездника. По сути дела, они вообще не размножаются. Новые PDV образуются только в яичниках самки наездника. Яичники синтезируют PDV точно так же, как любой орган многоклеточного животного синтезирует различные вещества и молекулярные комплексы для внутреннего использования или выведения наружу.

Эти удивительные особенности поли-ДНК-вирусов заставляли некоторых экспертов сомневаться в их вирусной природе. Может быть, PDV в действительности являются не вирусами, а специфическими молекулярными комплексами, возникшими в ходе эволюции наездников как одна из адаптаций к паразитизму? Может быть, их внешнее сходство с вирусами случайно?

Существует две группы PDV, приуроченные к двум семействам наездников: браконидам (браковирусы) и ихневмонидам (ихновирусы). Главным объектом исследования стал PDV из первой группы, синтезируемый наездником Cotesia congregata (Cotesia congregata bracovirus, CcBV), а также два других вида наездников, производящих PDV.

Поэтому первая задача, которую поставили перед собой исследователи, состояла в том, чтобы выяснить, есть ли в геноме наездника гены вирусного происхождения, которые могут обеспечить создание вирусных частиц. Причем эти гены должны работать (экспрессироваться) исключительно в яичниках, потому что известно, что ни в каких других органах наездника PDV не образуются.

Чтобы понять, какие гены работают в том или ином органе, из него выделяют матричные РНК (мРНК) — первичный продукт активности генов. Анализ мРНК, выделенных из яичников наездников-браконид, позволил выявить 22 активных гена вирусного происхождения, очень похожих на гены нудивирусов — сравнительно малоизученной группы вирусов насекомых.

Но может быть, исследованные наездники просто были заражены каким-то нудивирусом, и это его мРНК обнаружились в яичниках? Чтобы исключить эту возможность, исследователям пришлось отсеквенировать несколько больших фрагментов геномной ДНК наездника. В этих фрагментах обнаружилось 10 встроенных нудивирусных генов, причем пять из них образуют единый кластер (расположены вплотную друг к другу), а остальные разбросаны по геному.

Дальнейшие исследования показали, что экспрессия нудивирусных генов, встроенных в геном наездника, активизируется у самок на стадии куколки, то есть как раз тогда, когда происходит формирование вирусных частиц PDV. Гены работают не во всём яичнике, а только в стенках фолликулов — именно там, где формируются PDV.

Чтобы исключить последние сомнения, авторы исследовали непосредственно сами белки, входящие в состав оболочек PDV (это технически намного сложнее, чем определять последовательность нуклеотидов в ДНК и РНК). Оказалось, что как минимум шесть из этих белков являются продуктами нудивирусных генов, встроенных в геном наездников-браконид.

Авторы пришли к выводу, что около 100 млн лет назад (в середине мелового периода, когда происходила быстрая сопряженная диверсификация цветковых растений и насекомых) в геном наездника — предка микрогастроидного комплекса — встроился нудивирус, который вскоре был одомашнен и стал помогать наездникам справляться с иммунной системой гусениц. Симбиоз с вирусом оказался настолько выгодным, что потомки этого наездника необычайно размножились и дали начало 17 тысячам современных видов.

Что же касается ихневмонид — другой группы наездников, применяющих PDV для борьбы с иммунной системой своих жертв, — то в их геноме нудивирусных генов обнаружить не удалось. Авторы предполагают, что ихневмониды вступили в симбиоз с каким-то другим вирусом, относящимся к пока еще не открытой группе вирусов. Есть все основания полагать, что науке пока известна лишь небольшая часть реального разнообразия вирусов насекомых.

Исследование еще раз показало, что симбиоз — в том числе симбиоз животных с вирусами — является одним из важнейших путей формирования эволюционных новшеств. Область приложимости теории симбиогенеза продолжает расширяться.

Наездник Aphidius ervi откладывает яйцо в тлю Acyrthosiphon pisum. Фото из обсуждаемой статьи в Science

Многие насекомые буквально нашпигованы различными симбиотическими микробами. Симбионты помогают своим хозяевам решать многие жизненные задачи: от синтеза незаменимых аминокислот и витаминов до переваривания химически чистой целлюлозы, фиксации атмосферного азота и борьбы с сорняками на грибных плантациях (см. ссылки внизу).

Чтобы строго доказать роль вируса во взаимовыгодном сотрудничестве бактерии и тли, нужно было получить генетически чистые линии тлей и бактерий, различающиеся только наличием или отсутствием в бактериальном геноме встроенного фага APSE.

Это позволило ученым вывести три линии генетически идентичных тлей:

1) с гамильтонеллой, зараженной вирусом APSE-3,

2) с точно такой же гамильтонеллой, но без вируса;

В первой из трех линий личинки наездника сумели погубить лишь около 6% тлей, во второй и третьей — около 80%. Эти результаты доказывают, что вирус APSE действительно необходим для защиты тли от наездника.

Исследование еще раз показало, что посредством вирусов бактерии могут очень быстро приобретать новые полезные для себя свойства. Это может иметь далеко идущие экологические последствия — особенно если бактерия вовлечена в тесные мутуалистические или антагонистические взаимоотношения с другими организмами. Не исключено, что та поразительная скорость, с которой насекомые приспосабливаются к новым условиям (например, к новым кормовым растениям) или вырабатывают устойчивость к ядам, отчасти объясняется деятельностью фагов, проводящих разнообразные генно-инженерные эксперименты на бактериях — симбионтах насекомых.

Источник: Kerry M. Oliver, Patrick H. Degnan, Martha S. Hunter, Nancy A. Moran. Bacteriophages Encode Factors Required for Protection in a Symbiotic Mutualism // Science. 2009. V. 325. P. 992-994.

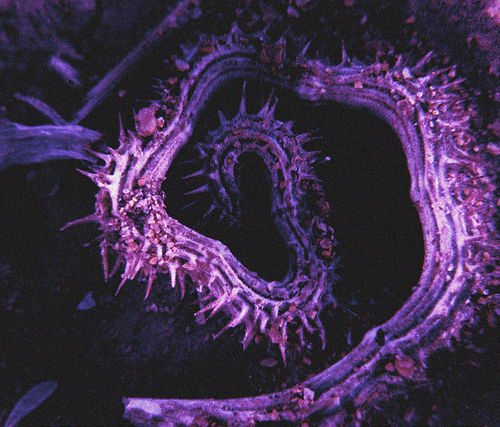

Растение Dichanthelium lanuginosum прекрасно растет на почве, нагретой до 65°C, но погибает (справа) в тех же условиях, если его лишить симбиотического гриба Curvularia protuberata (фото с сайта wfrc.usgs.gov)

Удивительный пример тройного симбиоза описали в последнем номере журнала Science американские биологи, работающие в Йеллоустонском национальном парке (США), где на горячей почве вблизи геотермальных источников произрастает термостойкая трава Dichanthelium lanuginosum, близкая родственница проса . Ранее было установлено, что удивительная устойчивость этого растения к высоким температурам каким-то образом связана с эндофитным (произрастающим в тканях растения) грибом Curvularia protuberata. Если выращивать растение и гриб по отдельности друг от друга, ни тот, ни другой организм не выдерживает длительного нагревания свыше 38°C, однако вместе они прекрасно растут на почве с температурой 65°C. Кроме того, даже в отсутствие теплового стресса растение, зараженное грибом, растет быстрее и лучше переносит засухи.

Авторы обсуждаемой статьи недавно предположили, что гриб помогает растению обезвреживать активные формы кислорода (АФК), образующиеся как побочный продукт реакции растения на стресс (об АФК см.: Ю. А. Лабас, А. В. Гордеева, Л. Г. Наглер. Незримое одеяние голых тварей // Природа, № 12, 2006). Действительно, у растений, лишенных симбиотического гриба, в условиях теплового стресса в листьях образуются заметные количества АФК, тогда как у растений с грибом этого не наблюдается.

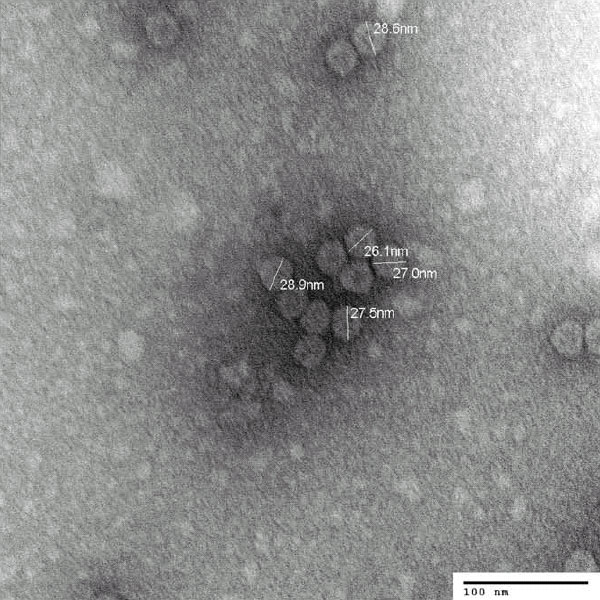

Исследователи выделили из гриба не только вирусную РНК, но и сами вирусные частицы. Они похожи на другие грибные вирусы и имеют вид шариков диаметром около 30 нанометров.

Вирусы, необходимые для термоустойчивости симбиотического комплекса, под электронным микроскопом (фото из дополнительных материалов к обсуждаемой статье в Science)

Таким образом, для термоустойчивости оказались необходимы все три компонента симбиотической системы: и растение, и гриб, и вирус.

Правда, идея о ключевой роли активных форм кислорода не подтвердилась. Производство АФК в листьях одинаково снижалось у растений, зараженных любым грибом: с вирусом или без.

Таким образом, гриб, зараженный вирусом, способен повышать термоустойчивость не только у своего природного хозяина — однодольного растения Dichanthelium lanuginosum, но и у неродственных растений, относящихся к классу двудольных. Это открытие может иметь большое практическое значение. Трудность пока в том, что авторам не удалось добиться стопроцентной зараженности всех помидоров симбиотическими грибами. Именно этим, по их мнению, объясняется более высокая смертность подопытных томатов на горячей почве по сравнению с Dichanthelium lanuginosum.

Источник: Luis M. Márquez, Regina S. Redman, Russell J. Rodriguez, Marilyn J. Roossinck. A Virus in a Fungus in a Plant: Three-Way Symbiosis Required for Thermal Tolerance // Science. 2007. V. 315. P. 513–515.

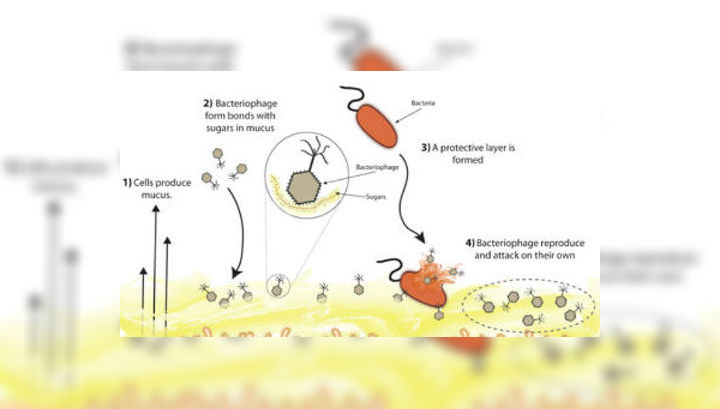

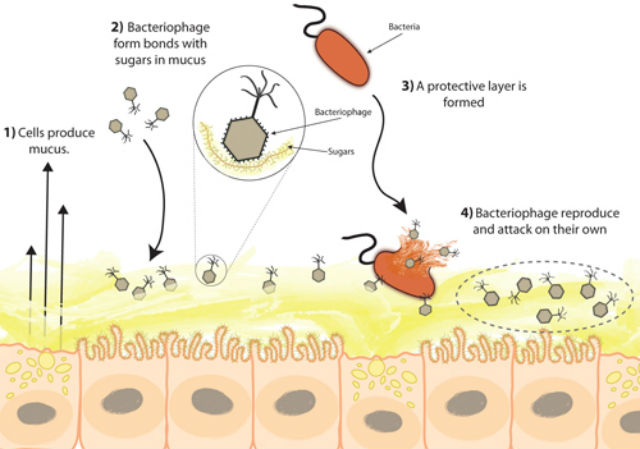

1 - клетки вырабатывают слизь, 2 – к поверхности ткани, покрытой слизью, прикрепляются бактериофаги, 3 - формируется защитный слой, 4 - бактериофаги размножаются и атакуют бактерии

(иллюстрация Jeremy Barr/SDSU).

Бактерии могут приносить как вред, так и пользу, избавляя человека от излишнего веса или от угревой сыпи. Оказывается, что и вирусы также могут быть другом или врагом для человека.

Микробиолог Джереми Барр (Jeremy Barr) из университета Сан-Диего (San Diego State University) и его команда исследовали полезные свойства некоторых вирусов.

Одним из важнейших защитных барьеров нашего организма является слизь. Она покрывает хрупкие ткани, которым постоянно приходится контактировать с внешней средой: лёгкие, ротовая полость, нос, веки, пищеварительный тракт.

"Слизь — очень интересная сложносоставная субстанция", — говорит Барр в пресс-релизе университета. Своей гелеобразной консистенцией она обязана особому веществу, которое называется муцин. Молекулы муцина представляют собой микроскопические ёршики, состоящие из белковой основы, покрытой нитями из сахаров. Между молекулами муцина в слизи находится смесь из питательных веществ и химикатов, которые держат микробы на некотором расстоянии. Многие бактерии живут рядом с поверхностями, покрытыми такими соединениями.

Слизь также является "домом" для бактериофагов − вирусов, уничтожающих бактерии. Они очень широко распространены. Барр и его коллеги заметили, что в слизи их содержится намного больше, чем в соседствующих тканях, не содержащих молекул муцина. К примеру, в слюне, покрывающей дёсны, содержится около пяти фагов на одну бактериальную клетку, тогда как эта пропорция на поверхности самих дёсен была 40 к 1. "Мы задались вопросом: какую функцию выполняют эти вирусы? Защищают ли они организм?" — рассказывает Барр.

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи вырастили ткань человеческого лёгкого в лаборатории. Лёгкие являются одной из тканей организма, защищённой слизью. Когда ткань заразили кишечной палочкой (Escherichia coli), учёные заметили, что примерно половина клеток в каждой культуре погибло. Это значит, что слизь не принимала участия в спасении живой ткани. Но как только в ткань добавили бактериофаги, её сопротивляемость к болезнетворным свойствам кишечной палочки резко подскочила, и в живых осталось намного больше клеток.

"Эксперимент показал, что фаги убивают опасные бактерии. Однако мы пока не знаем, как они поступают в случае с полезными бактериями, отличают ли они их от вредных. Возможно, всё зависит от типа бактериофага, который мы вводим", — говорит Барр.

Проведя ещё ряд экспериментов, исследователи увидели, что бактериофаги покрыты слоем молекул, которые захватывают сахарные соединения в муцине. Таким образом, они прикрепляются к слизистым оболочкам, где и получают полный доступ к бактериям, сообщают учёные в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Слизистые оболочки есть почти у всех представителей царства животных. А у некоторых живых организмов — к примеру, рыб, червей или коралловых полипов — почти все ткани покрыты этим защитным соединением. Бактериофаги в их слизи также очень широко распространены: во всех образцах, которые тестировали учёные, их было очень много.

"Это целая новая иммунная система, которая по-своему защищает организм от болезнетворных бактерий. Фаги уживаются на любых поверхностях, покрытых слизью. Это один из первых в биологии примеров симбиоза вирусов и организмов животных", — пишет Барр в пресс-релизе университета.

В ходе экспериментов исследователи сами выбирали виды фагов и бактерий, чтобы спровоцировать взаимодействие. Однако в реальной жизни организм, скорее всего, отбирает специальных фагов, чтобы контролировать соответствующие им виды бактерий, распространяя то или иное слизистое соединение по ткани организма, которую нужно защитить.

На следующем этапе исследования учёные планируют определить, как симбиоз вирусов и организма поможет бороться с разными видами бактерий в естественных условиях.

Майкл МакГакин (Michael McGuckin) из австралийского центра Mater Research, который не принимал участия в исследовании, считает, что полученные знания помогут в разработке новых методов борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника, в число которых входит болезнь Крона и язвенный колит.

При таких заболеваниях экосистема кишечника, состоящая их множества типов бактерий, нарушается, и некоторые виды начинают доминировать. Чтобы уравновесить популяцию бактерий, можно использовать специальные виды вирусов бактериофагов. Поскольку в организме людей, страдающих от таких заболеваний, также нарушается структура слизистой оболочки, основного вместилища фагов, становится понятно, как именно связаны симптомы.

В будущем можно будет создавать бактериофаги, совместимые с теми или иными слизистыми поверхностями, для борьбы с микробными заболеваниями или поддержания оптимальной пропорции бактерий в организме. Однако до этого ещё далеко. "Так или иначе, это исследование заставило нас по-новому взглянуть на вирусы. Вскоре мы сможет разработать новые методы борьбы с болезнетворными бактериями на основе наших знаний о бактериофагах", — заключает Барр.

Экард Виммер

Все вирусы кодируются геномами, равно как и все живое на нашей планете, от бактерий до млекопитающих. Большинство вирусных геномов строится на основе ДНК, но некоторые — на основе РНК. На самом деле вирусы — это единственные организмы, использующие РНК-код. Это заставляет некоторых биологов думать, что вирусы могли появиться на гипотетическом этапе эволюции, известном как РНК-мир, который, как считают сторонники этой теории, предшествовал нашему миру, построенному на базе ДНК. РНК в отличие от ДНК может реплицироваться без помощи белковых энзимов. Соответственно для перехода от первичного бульона химических веществ к самовоспроизведению на основании РНК потребовался бы совсем крохотный шаг. Вирусы являются облигатными паразитами, то есть всегда рождаются в клетках своих носителей. Они умирают, как и бактерии, под влиянием нагревания или токсичных химикатов. Они также проходят жизненные циклы, включающие репродуктивную фазу, что является еще одной базовой характеристикой живого организма. Следующий и, вероятно, самый важный вопрос звучит так: развиваются ли вирусы в соответствии с установленными эволюционными механизмами? Да, именно так они и делают.

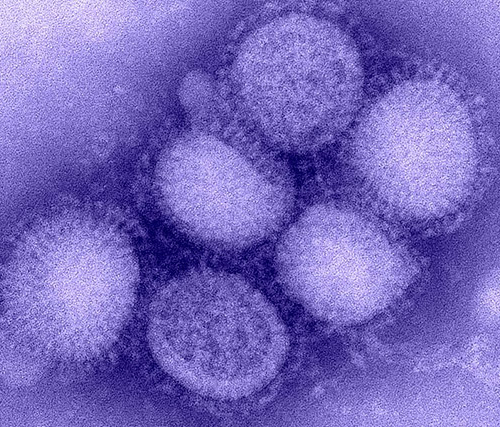

Геномы вирусов мутируют быстрее, чем геномы любых других известных нам организмов. Этим частично объясняется, почему человеческому организму так сложно бороться с вирусом ВИЧ-1. Через год или два после инфицирования в одном пациенте развиваются миллионы различных модификаций вируса. Сами по себе вирусы не обладают эпигенетическими системами наследования, но иногда, проникая в ядра клеток носителя, они захватывают его систему. Способны ли они на гибридизацию? И снова можно привести множество ярких примеров — вспомните хотя бы новые пандемические вирусы гриппа, которые регулярно сеют панику во всем мире. Доступна ли вирусам симбиотическая эволюция, или, говоря научным языком, генетический симбиогенез? Ниже я расскажу, почему они являются идеальным примером этого явления.

Итак, почему некоторые ученые настаивают, что вирусы нельзя отнести к живому миру? Насколько я понимаю, это представление развивалось исторически на основании неверной предпосылки о возникновении вирусов.

Когда в середине ХХ века ученые пытались дать определение жизни, мы знали о вирусах еще очень мало, и биологи пришли к договоренности о том, что минимальным требованием к признанию организма живым должно являться наличие клеточной мембраны, внутри которой содержатся энзимные и биохимические средства для обмена веществ. Мне кажется, что создатели этого определения специально приложили усилия, чтобы исключить вирусы из понятия живого. Почему существо, имеющее клеточную мембрану, считается живым, а существо с вирусной оболочкой — нет? Что касается требования о наличии внутреннего обмена веществ, то на это способно лишь небольшое количество так называемых автотрофных бактерий. Выживание всех прочих форм жизни, включая нас самих, зависит от основных аминокислот, жирных кислот и витаминов, которые они получают из других организмов. Некоторые ученые считают, что вирусы следует исключить из мира живого из-за их паразитической природы, но ведь и многие виды бактерий также являются облигатными паразитами.

ВИЧ-1, основной возбудитель заболевания, часто распространяется при незащищенном половом контакте (вагинальном, анальном или оральном). Вирус проникает в организм человека через ткани слизистых. Он также может напрямую попасть в кровь, если зараженный и здоровый человек воспользуются одним и тем же оборудованием для инъекций, и передаться от матери ребенку во время беременности, родов и кормления грудью. Даже на этом эпидемическом этапе, когда вирус действует как эгоистичный генетический паразит, уже можно говорить о начале симбиотической эволюции. Международные исследования показали, что скорость прогрессирования болезни у зараженных людей зависит от подтипа гена человека, известного под названием HLAB. Это один из генов, определяющих характер иммунного ответа при трансплантации органов. Распределение подтипов HLAB по человеческой популяции влияет на эволюцию вируса, а сам вирус за счет летальности некоторых подвидов одинаковых подтипов генов изменяет генофонд человечества.

Точно так же, как колибри и цветы, люди и вирусы влияют на эволюцию друг друга. Именно такого паттерна можно ожидать от симбиотического эволюционного развития.

Это не означает, что вирус одновременно не развивается самостоятельно или того же не происходит с человечеством. В то же время естественный отбор начинает влиять не только на людей и вирусы по отдельности, но и на симбиоз в целом. Вирусологи называют этот паттерн паразитического взаимодействия коэволюцией. С симбиологической точки зрения мы наблюдаем, как союз, начавшийся с паразитизма, со временем может превратиться во взаимовыгодное сотрудничество.

Вирус ВИЧ-1 выборочно поражает иммунные клетки — лимфоциты, носящие название CD+T-хелперы. Мембраны этих клеток содержат важный иммуноглобулин CD4, который способствует слиянию клетки и вирусной оболочки. Так, вирусный геном проникает в ядро, где собственный энзим вируса, называемый обратной транскриптазой, превращает РНК-геном вируса в его ДНК-эквивалент, а затем с помощью энзима интегразы интегрирует его в геном ядра. Это удивительное влияние геномов вируса и носителя является важным шагом. После него вирус может отдать геному носителя команду производить дочерние вирусы, которые будут распространяться на другие клетки и повторять тот же процесс. Таким образом вирус будет постепенно двигаться по крови и тканям зараженного человека.

Обратите внимание на то, какую большую роль в атаке на иммунную систему носителя играет оболочка вируса, как вирус находит свою цель и как сливается с мембраной выбранной клетки, чтобы захватить ее. По мере распространения вирус снова и снова будет использовать свою оболочку, чтобы избежать противодействия иммунной системы, при этом захватывая и убивая все больше и больше клеток с CD4. По мере развития болезни вирус достигнет такой стадии, на которой в организме каждый день будут производиться миллиарды его дочерних копий. При этом они будут мутировать с огромной скоростью. Именно из-за этого быстрого распространения и стремительной мутационной эволюции вируса в организме зараженного человека с ним так сложно справиться без медицинского вмешательства. Во время фазы роста вирус проникает в половые органы, семенники и яичники, а также в железы человеческого организма, делая заразными семенную жидкость, вагинальные выделения и слюну человека для максимального распространения между носителями.

Точно так же, как ретровирус вводит свой геном в клетки CD4, многие ретровирусы поступают с зародышевыми клетками своих носителей, то есть со сперматозоидами и яйцеклетками. Это можно наблюдать на примере эпидемии ретровируса, поразившей коал в восточной части Австралии примерно 100 лет назад. Эта острая инфекция показывает нам, какой ужасной силой может обладать вирус, передающийся половым путем. Вирусологи подтверждают, что заражены уже все животные на севере страны, и эпидемия движется на юг. Со временем все коалы, кроме островных популяций, окажутся зараженными этим вирусом. Из-за вируса у животных развивается лейкемия и лимфосаркома, и уровень смертности очень велик. Изначально биологи беспокоились, что из-за эпидемии австралийским коалам может грозить вымирание, но, судя по всему, этого не произойдет. Ретровирус уже воздействует на половые клетки коал, так что в хромосомах этих животных уже присутствует от 40 до 50 вирусных локусов, которые они передадут потомкам. Так как голобионтический геномный союз имеет место в рамках ядерного, а не митохондриального генома, вставки ретровируса в геном коалы будут наследоваться в соответствии с классическими законами Менделя.

На сегодня вирус ВИЧ-1 еще не проник в половые клетки человека. Некоторые вирусологи полагают, что это невозможно, потому что ВИЧ принадлежит к подгруппе ретровирусов, называемых лентивирусами, которые не проходят процесс эндогенеза. Однако недавно лентивирусы были обнаружены в половых клетках европейских кроликов и мадагаскарских лемуров, которые, как и мы, являются приматами. Станет ли ВИЧ когда-нибудь частью нашего организма — неизвестно. Мы знаем, что множество ретровирусов попадали в зародышевые линии человека и его предков и влияли на эволюцию нашего генома, поэтому около 9% его на сегодня состоит из ретровирусной ДНК. Ретровирусы, способные захватывать геном своего млекопитающего хозяина, называются эндогенными ретровирусами, или ЭРВ (ERV), в то время как разнообразные инфицирующие ретровирусы носят название экзогенных. Эндогенные ретровирусы человека обозначаются аббревиатурой ЭРВЧ (HERV). Она объединяет от 30 до 50 семейств вирусов, которые в свою очередь подразделяются на более чем 200 групп и подгрупп. Последние из этих эволюционных линий, попавшие в геном предков человека, называются HERVK, десять их подтипов являются исключительно человеческими.

Каждое семейство и подсемейство ЭРВЧ было приобретено нами в ходе отдельного процесса геномной колонизации, вторжения, произошедшего во время поразившей наших предков ретровирусной эпидемии. Учитывая, что мы видим сегодня на примере СПИДа и эпидемии коал, можно представить довольно мрачную картину выживания раннего человечества между волнами заболеваний. Когда две группы ученых восстановили первоначальный геном последнего ретровируса, обосновавшегося в человеческом организме, они обнаружили, что им был крайне заразный экзогенный ретровирус, обладающий патогенным потенциалом в тканевых культурах. Приятно понимать, что мы являемся наследниками победителей. Но сегодня нам следует учитывать последствия воздействия ретровирусов, которые все еще продолжают проникать в развивающийся человеческий геном.

Когда ретровирус захватывает половую клетку, он действует как паразит, и геном носителя начинает борьбу против его нападения. Эта борьба продолжается даже в том случае, если защитникам приходится то и дело менять оружие, когда вирусный геном уже колонизировал зародышевую линию и создал вирусные локусы в хромосомах. Антитела уже не будут эффективны против такого генома, поэтому в дело вступят другие приемы деактивации вирусных локусов, например эпигенетическое глушение, о котором я расскажу подробнее в следующей главе. Но такие эпигенетические меры, как метилирование вирусных локусов, не являются окончательным решением для подавления патогенного вируса. Для постоянного глушения потребуются мутации — либо наносящие вред вирусным генам и регуляторным регионам, либо вводящие нежелательные генетические последовательности в вирусный геном. В то же время постоянное присутствие вирусного генома в зародышевой линии носителя, зачастую в виде множества копий, распределенных по хромосомам, вводит новые возможности для симбиотического генетического взаимодействия между двумя разными геномами. С течением времени количество таких возможностей возрастает.

Читайте также: