Цитопатический эффект возбудителя бешенства

Бешенство (Rabies, Hydrophobia, Lyssa) - особо опасное, остро протекающее инфекционное заболевание человека и теплокровных животных, передающееся через слюну больных животных, г.о. при укусе, и характеризующееся тяжелым поражением ЦНС и смертельным исходом. Вирусная этиология бешенства доказана в 1903 г. Ремленже.

Характеристика возбудителя.Возбудитель - вирус бешенства относится к сем. Rhabdoviridae, роду Lissavirus. Морфология. Вирионы имеют пулевидную форму (170х70нм). Содержат однонитчатую «-« нитевую РНК, которая окружена липопротеидной оболочкой с шипиками гликопротеидной природы, обладающими гемагглютини-рующими и гемадсорбирующими свойствами. Репродукция вируса происходит в цитоплазме клетки. Культивирование.Вирус бешенства культивируют в мозговой ткани белых мышеи, сирийских хомяков, кроликов, крыс и т.д. У зараженных животных развиваются параличи конечностей, затем они погибают. Вирус бешенства может быть адаптирован к первичным и превиваемым культурам клеток и куриным эмбрионам. В цитоплазме пораженных вирусом клеток головного мозга животных или культур ткани образуются специфические включения - тельца Бабеша-Негри. Они имеют сферическую или овальную форму от 0,5 до 20 мкм и хорошо окрашиваются анилиновыми красителями в рубиново-красный цвет. Их обнаружение имеет диагностическое значение. Антигенная структура. Имеются сердцевинные и поверхностные антигены. Гликопротеидный поверхностный антиген (белок шипиков) обладает выраженными иммуногенными свойствами. Все штаммы вируса идентичны в антигенном отношении, поэтому иммунизация одним вирусом вызывает невосприимчивость к другим вирусам.

Естественный приобретенный иммунитет не изучен. Искусственный иммунитет - после проведения вакцинации людям, укушенным бешеным животным. Он обусловлен вируснейт-рализующими антителами (они появляются через 2 недели после вакцинации), образованием интерферона, клеточными факторами. Антитела сохраняются в течение года. Невосприимчивость после вакцинации также объясняется явлением интерференции: фиксированный вирус быстрее достигает клеток нервной системы, размножается в них и препятствует внедрению уличного вируса.

Лабораторная диагностика.Лабораторные исследования проводятся посмертно (при жизни вирус выделить не удается).

Исследуемый материал: слюна, кровь, кусочки головного и спинного мозга, подчелюстные слюнные железы. Материал отбирается согласно правилам работы с особо опасными инфекциями.

Методы диагностики:

- вирусоскопический - обнаружение в тканях телец Бабеша-Негри; тельца можно обнаружить в окрашенных мазках, отпечатках из нефиксированной мозговой ткани и на гистологических срезах тельца располагаются около ядер и имеют неровные очертания;

- серологический - обнаружение в материале вирусного антигена с помощью РИФ и ИФА; является методом экспресс-диагностики;

- вирусологический - выделение вируса путем биологического метода на новорожденных белых мышах: мышей заражают суспензией мозга или слюнных желез умерших (материал вводят в мозг), через 5-15 дней у животных развивается расстройство координации, возбуждение и параличи; в мозге погибших или забитых животных обнаруживают тельца Бабеша-Негри или

вирусный антиген с помощью РИФ или ИФА.

- выявление антител у вакцинированных лиц в РСК, РН, РИФ и др.

Лечение и профилактика.Лечение включает проведение общих мероприятий и специфической профилактики.

Первоначально раны или укусы обрабатывают антисептиками; места ослюнения обмывают мыльным раствором. Затем проводят специфическую иммунопрофилактику антирабической вакциной и антирабическим иммуноглобулином.

Антирабическая вакцина (вакцина против бешенства) была разработана и предложена Л. Пастером и его учениками Ру и Шамберланом в 1885 г. Она представляет огромную ценность для человечества, т.к. принесла избавление от бешенства. Пастер вынес нападки и обвинения в распространении бешенства, пока вакцина не нашла признания. В России вакцину против бешенства стали получать в Одессе (Пастеровская станция, 1886г.).

До этого не было никаких средств лечения, и единственным исходом заболевания была смерть больного. Предлагались самые невероятные способы лечения: выжигание, печень бешеного животного, исцеление у святых, удушение. Пастер, обнаружив способность аттенуированных форм предохранять от заболевания, взялся решить эту сложную задачу. Исходным материалом явилась суспензия мозга собаки, в результате 133 пассажей через мозг кролика был получен фиксированный вирус с постоянным инкубационным периодом; для большего снижения вирулентности Пастер подвергал мозг кролика высушиванию над парами едкого кали. Полученным препаратом иммунизировали вначале животных, а затем людей. Впервые вакцинацию осуществил Пастер 6 июля 1885 г.мальчику Иозефу Майсте-ру, укушенному бешеной собакой.

В настоящее время предложены живые аттенуированные и убитые вакцины. Вакцины из ослабленного (вакцина Ферми и Хемпта) или убитого (вакцины Семпла, Хемпта-Николича) вируса, выращенного на нервных клетках, вытесняются культуральными вакцинами из ослабленного вируса, полученные на линиях различных клеток. Культуральные вакцины лишены побочных эффектов (энцефалиты, параличи) и более иммуногенны. В нашей стране применяют антирабическую культуральную концентрированную вакцину, полученную из штамма Внуково-32 (происходит от фиксированного вируса Пастера), инактивированную УФ- и гамма-лучами. Методом генной инженерии разрабатываются новые антирабические вакцины.

Лечебно-профилактической вакцинации подвергаются лица укушенные или ослюненные больными или подозрительными животными. Прививки необходимо начинать как можно раньше после укуса. Они проводятся многократно, подкожно в область живота. Вакцину вводят в 1,3, 7, 14 и 28 сутки. Вакцина является лечебно-профилактическим средством, т.к. специфические защитные реакции успевают развиться во время инкубационного периода. Нейтрализующее действие на возбудителя оказывают антитела к поверхностным гликопротеиновым антигенам.

В тяжелых случаях применяют комбинированное введение гомологичного (из сыворотки иммунизированных людей) или гетерологичного (из сыворотки иммунизированных фиксированным вирусом лошадей) антирабического γ-глобулина и вакцины, γ-глобулин обладает способностью нейтрализовать действие вируса и предупреждает поствакцинальные осложнения.

При появлении клинических симптомов спасти больных не удается. Проводят симптоматическое лечение, облегчающее страдания больного.

Неспецифическая профилактика - защита от укусов, борьба с бешенством среди животных. Для этого осуществляется контроль над заболеванием в природе и вакцинопрофилактика. Необходимо вакцинировать всех домашних и сельскохозяйственных животных, бороться с природными очагами бешенства (отслеживание численности диких животных и уничтожение заболевших), вносить в природные резервуары приманки с вакциной, применять жесткие карантинные меры при импорте животных. Обязательную профилактику проводят в группах повышенного риска - звероловам, ветеринар

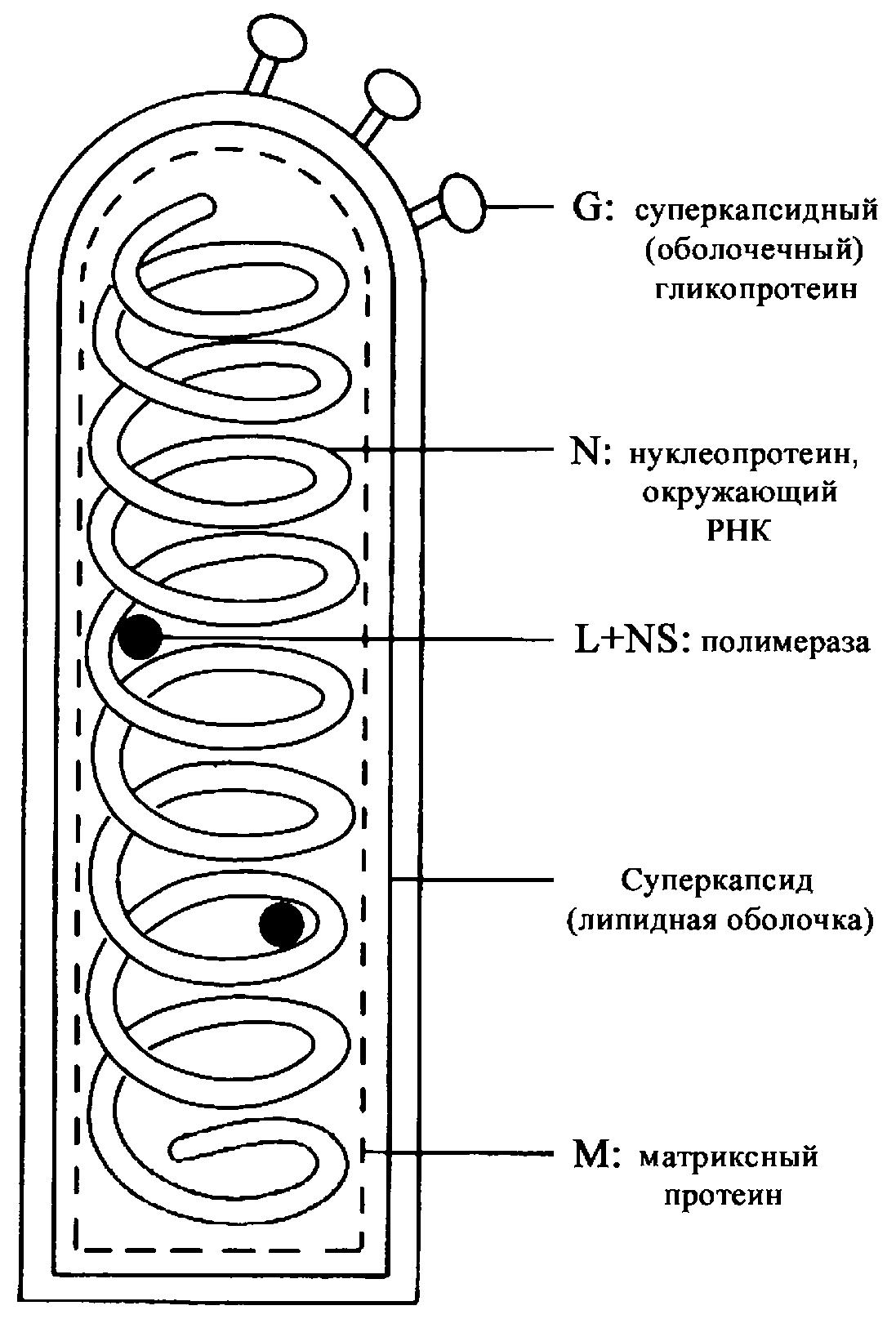

Вирус бешенства относится к семейству Rhabdoviridae , род Lyssavirus.

Вирион имеет форму пули, размер около 180 нм.

Капсид построен по спиральному типу, содержит одну минус-нить РНК, имеется липидная оболочка, пронизанная гликопротеиновыми шипами (видно на рисунке выше). В составе липидной оболочки имеется G-белок, который ответственен за адсорбцию и внедрение вируса в клетку хозяина.

Под оболочкой располагается M-белок.

РНК вируса связана с несколькими белками:

- N-белок (формирует чехол для РНК);

- L-белок и P-белок (являются полимеразами вируса)

Существуют два идентичных вируса бешенства:

- уличный (дикий) вирус;

- фиксированный вирус (virus fixe)

Первый вариант вируса циркулирует между животных, он патогенен для человека. Второй вариант получил Луи Пастер в лаборатории в виде антирабической вакцины многократным пассированием через мозг кролика, в результате чего вирус стал авирулентным.

Рабдовирусы связываются посредством гликопротеинов оболочки с рецепторами клетки-хозяина, попадают в клетку путём клатринопосредованного эндоцитоза. Формируется эндосома, из которой рибонуклеопротеин попадает в цитоплазму, где на базе минус-РНК вируса с помощью РНК-зависимой-РНК-полимеразы синтезируются неполные плюс-РНК (матрица для вирусных белков) и полные плюс-РНК (матрица для геномной РНК). Вирусные белки после преобразования в комплексе Гольджи и ЭПР связываются с плазмолеммой клетки. В цитоплазме из N-, P- и L-белков и минус-РНК вируса формируется рибонуклеопротеин, который выходит из клетки путём почкования.

Осуществляют путём внутримозгового заражения лабораторных животных, в куриных эмбрионах, в культуре фибробластов человека. Цитопатический эффект проявляется в образовании телец Бабеша-Негри (эозинофильные включения, являющиеся вирусным рибонуклеопротеином).

Резервуар и источник инфекции в природных очагах – лисы, волки, собаки, шакалы, еноты, грызуны.

У животных после инкубационного периода (14-16 дней) появляется возбуждение, выраженная агрессия, водобоязнь. Оно грызёт место укуса, бросается на людей. Возбудитель накапливается в слюнных железах, выделяется со слюной. Через 1-3 дня наступает паралич и смерть.

Наиболее частый механизм передачи – контактный, реализуется при укусах. Гораздо реже при обильном ослюнении повреждённых кожных покровов.

Патогенез и клиническая картина.

Инкубационный период у человека от 10 дней до 3 месяцев, причём он менее продолжительный при укусе в голову, чем при уксусе в конечности.

Некоторое время вирус реплицируется в месте внедрения, персистируя в соответствующих клетках. Далее по аксонам нервов вирус попадает в головной и спинной мозг, размножается в нейронах, что приводит к появлению в последних телец Бабеша-Негри, особенно много их в клетках гиппокампа.

За 8 дней до начала клинических проявлений и в течение всей болезни вирус накапливается в слюнных железах и выделяется со слюной (он попадает в эти железы по эфферентным волокнам из ЦНС).

Заболевание начинается с недомогания, беспокойства, бессонницы. Затем существенно повышается возбудимость, дыхание становится шумным, возникают спастические сокращения мышц глотки, появляются судороги, усиливающиеся при попытке попить (гидрофобия). Судороги возникают также на свет (фотофобия) и дуновение ветра (аэрофобия). В конце болезни развиваются параличи мышц, летальность до 95%.

Посмертная диагностика осуществляется с помощью микроскопии срезов ткани мозга в различных участках: гиппокамп, клетки Беца коры полушарий, клетки Пуркинье мозжечка, и в соответствующих клетках выявляются тельца Бабеша-Негри в виде эозинофильных включений при окраске по Романовскому-Гимзе.

При жизни возможно обнаружение вируса с помощью РИФ в биоптатах кожи.

Выделяют вирус, например, из слюны или цереброспинальной жидкости. Антитела у больных в крови определяют с помощью ИФА, РСК, РН, РПГА.

Во-первых, выявляют, изолируют или уничтожают больных животных.

Пострадавшему промывают края раны с мылом, обрабатывают спиртом или йодом. Затем иссекают края раны, но не зашивают 3 дня. Специфическую профилактику осуществляют антирабической вакционой или сывороткой.

Первая вакцина против бешенства была получена Л. Пастером, и ею был привит мальчик, укушенной собакой (1885).

Пассивная иммунизация осуществляется путём введения антирабической сыворотки, а активная иммунизация – путём введения антирабической вакцины, инактивированной γ-лучами или УФ-облучением. Разрабатывается генно-инженерная вакцина, содержащая G-белок вируса.

Дата добавления: 2019-09-13 ; просмотров: 105 ;

Медицинский эксперт статьи

Бешенство - острое инфекционное заболевание, вызываемое рабдовирусом, - возникает при укусе человека больным животным или при попадании на поврежденную кожу или слизистую оболочку слюны больного животного. Эта инфекция центральной нервной системы почти всегда заканчивается летально.

Первые упоминания о заболевании, передающемся через укус собаки и весьма напоминающем по описанию бешенство, встречаются в клинописных глиняных табличках Древней Месопотамии, относящихся к III тысячелетию до н. э. Вирус был выделен и аттенуирован путем пассажей на мозге кролика в 1882 г. И. Пастером.

Везикулярный стоматит - заболевание лошадей, крупного рогатого скота и свиней, иногда людей, протекающее у них доброкачественно, - также вызывается рабдовирусом. Для человека этот вирус слабо патогенен. Он изучен лучше всех рабдовирусов.

[1], [2], [3], [4], [5]

Жизненный цикл

Рабдовирусы - семейство, в котором насчитывается 3 рода: Vesiculovirus (10 вирусов млекопитающих, типовой - вирус везикулярного стоматита, или ВВС); yssavirus (6 серологически родственных вирусов, типовой - вирус бешенства); Sigmavirus (единственный представитель - вирус сигма-дрозофил). Неклассифицированными остаются 6 вирусов, вызывающих заболевания рыб, и 13 вирусов, поражающих растения. Для рабдовирусов характерна палочковидная или пулевидная форма вириона: длина 60-400 нм, ширина 60-85 нм. Частицы окружены двухслойной липидной мембраноподобной оболочкой с выступающими шипами длиной 10 нм и шириной 3 нм. Под оболочкой находится рибонуклеокапсид, имеющий спиральный тип симметрии, в котором при электронной микроскопии видны полосы. Геном рабдовирусов представлен негативной однонитевой линейной нефрагментированной молекулой РНК с молекулярной массой 3,8 МД; обнаружены пять генов, кодирующих синтез структурных белков, и определен порядок их расположения. На З'-конце располагается ген нуклеокапсидного белка N (50 кД). За ним следует ген белка NSV (30 кД) - одного из компонентов вирусной транскриптазы, входящего в состав нуклеокапсида. Следующий ген кодирует матриксный белок М (30 кД) и выстилающий двуслойную липидную мембрану с внутренней стороны. Да-лее идет ген белка G (65 кД) - внешнего гликопротеида вирусного суперкапсида. На 5'-конце находится ген высокомолекулярного компонента вирусной транскриптазы - белка L (160 кД).

Взаимодействие рабдовирусов с клетками и их репродукция идут по следующей схеме: адсорбция вируса на клетке (гликопротеид G) - проникновение в клетку путем эндоцитоза - слияние с мембраной лизосомы - депротеинизация вируса. Под действием вирионной транскриптазы (РНК-полимеразы) образуется кРНК, служащая матрицей для синтеза вРНК и выполняющая функцию мРНК. Далее синтезируются вирусспецифические белки на рибосомах клетки-хозяина. Белки М и G встраиваются в плазматическую мембрану. Образующийся при взаимодействии вРНК с белками N, L и NS нуклеокапсид, проходя через мембрану, обволакивается суперкапсидом. Созревший вирион отделяется от клетки путем почкования.

Вирус бешенства по строению и особенностям внутриклеточной репродукции очень сходен с вирусом везикулярного стоматита. Важной особенностью этих вирусов является выраженное угнетение процессов биосинтеза белка в клетке-хозяине за счет блокирования инициации трансляции. Существует несколько серовариантов вирусов везикулярного стоматита, которые различаются по белку G, являющемуся также протективным антигеном.

Вирусы хорошо размножаются в куриных эмбрионах, клетках почек новорожденных хомячков и в культурах диплоидных клеток человека. В культурах клеток вирус везикулярного стоматита обычно вызывает цитопатический эффект и гибель клеток, иногда - симпластообразование.

Вирус бешенства имеет широкий круг хозяев. Чувствительны к нему все теплокровные животные. Степень патогенности разных штаммов вирусов бешенства для различных животных не одинакова. У некоторых видов летучих мышей вирус адаптировался только к слюнным железам, не вызывая признаков заболевания; заражение других животных всегда ведет к гибели.

Штаммы вирусов бешенства, циркулирующие в природе у животных, называются уличными. Они вызывают заболевания с довольно длительным инкубационным периодом и обычно образуют специфические тельца-включения в цитоплазме клеток. У зараженных животных может наблюдаться длительный период возбуждения и агрессивности. Вирус может проникать в слюнные железы и ЦНС. Последовательные пассажи в мозге кроликов приводят к образованию фиксированного вируса, не способного в дальнейшем размножаться в каких-либо клетках, кроме нервных. Фиксированный вирус размножается быстро, инкубационный период короткий, включения в клетках обнаруживаются редко. Этот вирус патогенен только для кроликов.

Вирус бешенства мало устойчив во внешней среде, быстро инактивируется при действии на него ультрафиолетовых лучей или солнечного света. При кипячении он погибает через 2 мин, при 60 °С - через 5 мин. Быстро инактивируется растворами лизола, хлорамина, фенола, жирорастворителями и трипсином. В трупах животных, особенно при низких температурах, сохраняется до 4 мес.

Иммунитет

Поскольку заболевание бешенством заканчивается смертью, постинфекционный иммунитет не изучен. Установлено, что антитела могут образовываться во время заболевания и после вакцинации. Поствакцинальный иммунитет сохраняется до 1 года.

Эпидемиология бешенства

Бешенство - типичный зооантропоноз. Основным источником и резервуаром вируса являются дикие и домашние плотоядные животные: собаки, кошки, волки, шакалы, лисицы, скунсы, мангусты, летучие мыши. Заболевание обычно передается через укус или при ослюнении поврежденной кожи или слизистой оболочки, так как вирус размножается в слюнных железах животного. Больное животное заразно не только во время болезни, но и в инкубационном периоде за 2- 3 дня, иногда больше, до появления первых признаков заболевания.

[6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17]

Симптомы бешенства

Первичное размножение вируса бешенства происходит в мышечной ткани вблизи входных ворот, затем возбудитель внедряется в рецепторы периферических чувствительных нервов и по эндоневрию шванновских клеток или по периневральным пространствам попадает в ЦНС. Там вирус размножается в нейронах гиппокампа, продолговатого мозга, черепных нервов, симпатических ганглиев, вызывая воспалительные, дистрофические и некротические изменения нервной системы. В этот период вирус также размножается в клетках слюнных желез.

Наиболее короткий инкубационный период бывает при укусе головы и кистей рук, более длительный - при укусе нижних конечностей; в целом варьирует от 8 до 90 дней. В развитии заболевания выделяют три стадии: предвестников (депрессии), возбуждения, параличей. Сначала появляются беспокойство, страх, тревога, неприятные ощущения в области укуса. Через 1-3 дня наступают выраженное возбуждение, судороги дыхательной и глотательной мускулатуры, появляется выраженная водобоязнь (гидрофобия - второе название этой болезни). В этот период характерны агрессивность, слуховые и зрительные галлюцинации. Далее развиваются параличи, и через 5-7 дней от начала болезни наступает смерть от паралича сердечного или дыхательного центров.

Лабораторная диагностика бешенства

Диагностика бешенства проводится с использованием вирусоскопического, биологического и серологического методов. У погибших животных и людей в гистологических срезах или мазках-отпечатках исследуют мозговую ткань (кору больших полушарий и мозжечка, аммонов рог, продолговатый мозг), а также ткань слюнных желез. В пирамидальных клетках мозговой ткани обнаруживают специфические эозинофильные включения (тельца Бабеша-Негри), располагающиеся в цитоплазме около ядра и являющиеся скоплениями вирусных нуклеокапсидов. Их появление обусловлено затрудненным созреванием вирионов в нервных клетках. Тельца Бабеша-Негри выявляют специальными методами окраски (по Романовскому-Гимзе, Манну, Туревичу, Муромцеву и др.). Они имеют характерную зернистую структуру с базофильными гранулами на ацидофильном фоне, размер их - 4- 10 мкм. Недостатком метода является то, что воспользоваться им можно только после смерти человека или животного.

Вирусный антиген может быть обнаружен в тех же препаратах с помощью прямой или непрямой реакции иммунофлуоресценции.

Выделить вирус бешенства удается из слюны больных людей или животных, а также из свежего секционного материала (мозговая ткань, ткань подчелюстных слюнных желез) путем внутримозгового заражения белых мышей и кроликов или хомячков - внутримышечно. У животных развиваются параличи с последующей гибелью. Мозг погибшего животного должен быть исследован для обнаружения телец Бабеша-Негри или вирусного антигена с помощью реакции иммунофлуоресценции.

Антитела могут быть выявлены у вакцинированных лиц с помощью реакций нейтрализации, связывания комплемента, иммунофлуоресценции, а также иммуносорбентных реакций (РИМ и ИФМ).

Специфическая профилактика и лечение бешенства

Профилактика бешенства заключается в борьбе с бешенством среди животных и предупреждении развития болезни у людей, подвергшихся укусам или ослюнению больным животным. Программу ликвидации бешенства наземных животных необходимо рассматривать в двух аспектах:

- искоренение городского собачьего бешенства и

- оздоровление природных очагов рабической инфекции.

Опыт многих стран убедительно доказывает возможность контроля за эпизоотиями городского типа путем регистрации и иммунизации собак. Однако для полной ликвидации рабической инфекции необходимо оздоровление ее природных очагов, причем истребление диких плотоядных животных дает лишь временный и локальный результат и грозит развитием нежелательных экологических последствий. За рубежом уже имеется большой положительный опыт профилактики бешенства среди диких животных (лис, енотов) путем скармливания им приманок, содержащих вакцину. Весьма перспективными в этом плане считаются оральные антирабические вакцины: живая модифицированная цельновирионная вакцина из аттенуированных вакцинных штаммов (САД-Берн, Внуково-32) и рекомбинантная генно-инженерная оральная вакцина с использованием в качестве вектора вируса осповакцины, экспрессирующего ген G-протеина вируса бешенства.

При укусах или ослюнении необходимо тщательно промыть рану или кожу в месте попадания слюны мыльной водой, рану прижечь спиртовым раствором йода и начать проведение специфической профилактики антирабической вакциной и антирабическим гамма-глобулином. Вместо использовавшейся ранее весьма реактогенной вакцины Ферми (из мозговой ткани овец, зараженных фиксированным вирусом) сейчас для профилактики заболевания рекомендована антирабическая инактивированная культуральная вакцина против бешенства, которая изготовлена на культуре клеток, инфицированных аттенуированным вирусом бешенства (штамм Внуково-32). Экстренная лечебно-профилактическая вакцинация проводится вакциной или вакциной в сочетании с антирабическим гамма-глобулином по схемам, указанным в наставлениях к их применению. Схема вакцинации определяется степенью тяжести укуса, его локализацией, временем, прошедшим после укуса, информацией об укусившем животном и другими обстоятельствами.

В Российской Федерации ежегодно регистрируется от 5 до 20 случаев бешенства среди людей. За 1996 г. погибло 16 человек (Астраханская, Московская, Курская, Самарская области и др.). В 1997—1999 гг. в Москве зарегистрировано 3 случая смерти людей от бешенства.

Инфекция не зарегистрирована в Австралии, Новой Зеландии, на Гавайских островах, Ямайке, Кипре, Мальте, а также в Норвегии, Швеции, Финляндии, Испании и Португалии.

Строение и внешний вид вириона возбудителя бешенства типичны для рабдовирусов (см. рисунок). Это частицы пулевидной формы, их размер 80—180 нм, имеют спиральный тип симметрии нуклеокапсида, относятся к оболочечным вирусам. Геном представлен одноцепочечной РНК (мол. масса 4,6·10 6 Да), которая упакована в комплексе с белком в виде спирали и окружена внешней оболочкой. На поверхности вирионов имеется множество мелких шипов. РНК, как у всех рабдовирусов, обладает негативной полярностью и имеет необходимую для синтеза мРНК РНК-зависимую РНК-полимеразу.

Схема строения вириона вируса бешенства

Вирион располагает пятью разновидностями белков, которые делятся на внутренние и поверхностные. К внутренним относятся белки N, M, L, NS. Белок нуклеокапсида (N, от англ. nucleocapsid) непосредственно связан с РНК и серологически идентичен у всех рабдовирусов. Одной из его функций является формирование рибонуклеопротеина, в составе которого РНК обретает устойчивость к клеточной РНК-азе. Он индуцирует образование комплементсвязывающих антител.

С нуклеокапсидом связано еще два белка сердцевины: L (от англ. large — большой) и NS (от англ. non structural — неструктурный), которые являются компонентами транскриптазы и в совокупности функционируют как полимераза. Белок L обеспечивает инициацию синтеза РНК, а NS-белок — их элонгацию.

Матриксный белок М (от англ. matrix) составляет внутренний слой липопротеиновой оболочки (суперкапсида) вириона, связывая его с сердцевиной. Его функцией является стягивание звеньев рибонуклеопротеина в цилиндр со спиральной симметрией. Белок М принимает участие в завершающей стадии морфогенеза вируса в зараженной клетке.

Поверхностный белок G (от англ. glycoprotein) представлен гликопротеином, входит в состав оболочки (суперкапсида) и структурно оформлен в виде колб диаметром 4,5—5,5 нм и длиной ножки 2 нм. Качественный состав белковой части молекулы варьирует в зависимости от вирулентности вируса. Например, в более вирулентном варианте аргинин замещается глутамином и изолейцином. Играет ведущую роль в процессах адсорбции на поверхности чувствительных клеток. G-белок является протективным антигеном, т.е. индуцирует образование вируснейтрализующих антител, которые блокируют адгезию вируса. Он также обладает гемагглютинирующими свойствами.

Вирион, прикрепляясь белком G к рецепторам чувствительной клетки, проникает в нее путем эндоцитоза, а не вследствие слияния суперкапсида с ее мембраной (у рабдовирусов нет белка, ответственного за этот процесс). Внутри клетки вирус обнаруживается в эндосомах, где при кислых значениях рН меняется конформация его G-белка, делая его чувствительным к клеточным протеазам. В результате ограниченного протеолиза обнажаются пептиды, вызывающие слияние суперкапсида вируса и эндосомальной мембраны. Благодаря этому нуклеокапсид освобождается и выходит в цитоплазму.

После раздевания начинается транскрипция. В эукариотических клетках нет РНК-зависимой РНК-полимеразы, поэтому для экспрессии своего генома рабдовирусы используют собственную полимеразу. Матрицей является РНК, прочно связанная с N-белком. Геном транскрибируется с образованием пяти моноцистронных мРНК. Это приводит к появлению мРНК, пригодных для трансляции, и в то же время позволяет регулировать количество отдельных мРНК. Каждый вирусный белок проходит свой путь созревания.

Репликация осуществляется в цитоплазме в две стадии. Минус-цепь в составе рибонуклеокапсида служит матрицей для синтеза комплементарной РНК, совпадающей по размеру с геномной. N-белок связывается с новосинтезированной РНК, образуя рибонуклеокапсид, содержащий плюс-геномную РНК. Затем процесс повторяется, и на плюс-РНК, как на матрице, образуются новые минус-цепи. В процесс репликации вовлечены N-, NS- и L-белки. Поскольку матрицы для транскрипции и для синтеза плюс-цепей в ходе репликации одинаковы, не удивительно, что эти процессы контролируются одними и теми же белками. Сердцевина вируса, состоящая из РНК, белков N, NS и L, собирается как отдельная структура в цитоплазме вместе с репликацией вирусной РНК и синтезом структурных (вирионных) белков.

Почкование зрелых вирионов — сложный процесс, для которого необходимы ассоциированный с мембраной G-белок, М-белок и рибонуклеопротеиновые частицы. Все они собираются на определенном участке мембраны. Ключевую роль в сборке и почковании играет М-белок. Он связывает рибонуклеопротеин и оболочку, кроме того, способен вызывать сворачивание удлиненных рибонуклеопротеиновых частиц с образованием той уплотненной конфигурации, которая присутствует в вирионах.

В системах in vitro и in vivo у вируса бешенства происходит формирование двух типов частиц: В (от англ. bullet — пуля) — зрелые полные вирионы и Т ( от англ. trunk — ствол) — дефектные интерферирующие частицы. Последние не обладают инфекционностью, имеют размер 60—80 нм и содержат приблизительно половину вирусного генома. Дефектные частицы размножаются только в присутствии полного вируса (В-частиц). Интерференция с В-частицами происходит на стадии репликации вирусной РНК.

Заражение происходит при укусе и/или ослюнении раны больным бешенством животным. Некоторое время (от нескольких часов до 6 дней) вирус находится в месте внедрения. Здесь он концентрируется в мионевральных синапсах и первичное размножение происходит в миоцитах или в эпителиальных клетках базального слоя эпидермиса. Далее вирус проникает в сенсорные и двигательные нервные окончания путем связывания с ацетилхолиновыми рецепторами нервно-мышечных синапсов. В этом месте нервные окончания не имеют миелиновой оболочки, что облегчает проникновение в них вируса. Путем пассивного центростремительного продвижения по аксоплазме нервных волокон он достигает центральной нервной системы, где внедряется в нейроны дорсальных ганглиев спинного, а затем и головного мозга, накапливаясь в нейронах гиппокампа, ядер моста, мозжечка, лимбической системы и обонятельных луковиц. Из ЦНС вирус диссеминирует по всему организму тем же путем, но уже в центробежном направлении. Уже за несколько дней до появления первых клинических признаков он может выделяться в окружающую среду через респираторный тракт, мочевыделительную систему, со слюной. В связи с богатой иннервацией слюнных желез титр вириона в секрете ротовой полости намного превышает его содержание в мозговой ткани. Выход в протоки слюнных желез обеспечивает передачу вируса со слюной при укусах. В крови вирус не обнаружен.

Входными воротами являются не только клетки поперечнополосатых мышц, нервно-мышечные бляшки, проприорецепторы сухожилий, но и рецепторы вкусовых сосочков языка и нейроэпителий обонятельных луковиц. Известны, в частности, случаи бешенства у спелеологов, занимающихся исследованием пещер. Здесь обитает большое количество насекомоядных летучих мышей — бессимптомных носителей вируса бешенства. Со слюной мышей он выделяется в окружающую среду и при вдыхании зараженного аэрозоля может вызвать заболевание.

Скрытая персистенция уличного вируса бешенства (для нее характерен слабый цитопатический эффект и непрерывный, но очень низкий уровень продукции вируса) выявляется также у собак, песцов, волков, грызунов, летучих мышей. Их укусы могут приводить к заболеванию и смертельному исходу. В процессе персистенции возможны изменения различных свойств вируса, в том числе повышение вирулентности, что способствует формированию новых эпидемически значимых вирусных штаммов.

Читайте также: