Патологическая анатомия при бешенстве

Проблема борьбы с бешенством до настоящего времени остается одной из важнейших в мире. Особая опасность бешенства состоит в том, что до настоящего времени не найдено эффективных средств лечения уже развившегося болезнетворного процесса. Поэтому, больных бешенством животных, лечить запрещено, узаконено их немедленное уничтожение.

Введение

I Обзор литературы

II Основная часть

2.1. Протокол вскрытия трупа животного

2.2. Эпикриз

III Заключение

IV Список литературы

Бешенство.doc

Возбудитель бешенства - вирус, который но особенностям морфологии включен в семейство Rhabdoviridae. В состав вируса входят РНК, белки, липиды и углеводы. Вирус бешенства обладает антигенными, иммуногенными и гемаглютинирующими свойствами.

Известны два варианта вируса бешенства: уличный ("дикий") и фиксированный, полученный Пастером при адаптации уличного вируса к организму кролика в измененных условиях заражения.

Вирус бешенства патогенен для человека и всех видов теплокровных животных, а также птиц. Согласно экспериментальным данным, наибольшей восприимчивостью к бешенству обладают лисы, а среди лабораторных животных - сирийский хомяк.

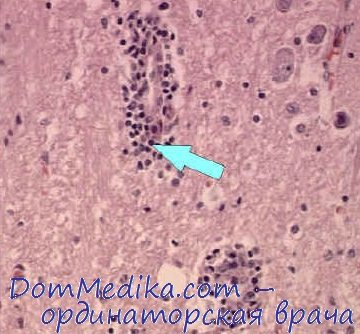

Размножение вируса бешенства in vitro и in vivo сопровождается формированием специфических включений - телец Бабеша-Негри, имеющих размер 0,5-2,5 нм, округлую, овальную, реже - веретенообразную форму, расположенных в цитоплазме нейронов. Они окрашиваются кислыми красками в рубиновый цвет и имеют базофильную внутреннюю структуру. Устойчивость вируса бешенства невелика. Кипячение в течение 2 мин убивает его. Растворы лизола или хлорамина (2-3%), а также 0,1% раствор сулемы быстро и надежно обеззараживают загрязненные вирусом материалы. Вирус хорошо сохраняется лишь при низкой температуре и после вакуумного высушивания в замороженном состоянии.

Чаще вирус проникает через поврежденную кожу или слизистую оболочку, неповрежденная кожа непроницаема для вируса. Дальнейшее распространение и размножение возбудителя зависит от характера поражения ткани и места его внедрения, особенно большую роль играет иннервация пораженного участка. Чем богаче нервными окончаниями ткань в области ворот инфекции, тем больше возможность развития болезни.

После проникновения в организм вирус некоторое время находится в

тканях не размножаясь, а затем исчезает, через 24-96 часов его не удается

обнаружить в ткани ворот инфекции. Оболочка вириона лизируется и он проникает в нервную ткань, по которой продвигается к центральной нервной системе по периферическим нервам со скоростью 3 мм/час. В мозге происходит размножение вируса. Достигнув определенной концентрации по нервным волокнам, вирус проникает во внутренние органы, чем ближе к голове орган, тем раньше в него попадает вирус, вызывая генерализацию процесса, охватывая всю вегетативную и периферическую нервную систему. Так он попадает в слюнные железы и слюну.

Вирус в организме зараженного животного распространяется не только

по нервным путям, но и по лимфогематогенным, о чем в ходе развития

инфекционного процесса свидетельствует непродолжительная виремия. Также может размножаться и накапливаться в канальцах слюнных желез.

Парезы и параличи, возникающие при бешенстве, объясняют соответствующими поражениями спинного мозга и мозгового ствола. Другие клинические явления трудно связать с конкретной локализацией вируса Пароксизмы бешенства некоторые авторы объясняют учением Ухтомского о доминанте. Согласно этому учению, повышение возбудимости высших вегетативных центров гипоталамуса, продолговатого мозга и подкорковых образований создает доминанту, поглощающую все другие раздражения. Поэтому на любое раздражение следует ответ в виде пароксизма бешенства.

Трупы истощены, могут быть следы укусов, расчёсов кожи, а у плотоядных — травмы губ, повреждения зубов. При вскрытии отмечают застойную гиперемию внутр. органов. Желудок обычно пуст, но иногда содержит различные несъедобные предметы, что особенно характерно для плотоядных. Нередко слизистая оболочка желудка и тонких кишок катарально воспалена, с кровоизлияниями. Головной мозг и его оболочки отёчны , с точечными кровоизлияниями. При гистол. исследовании устанавливают диффузный негнойный энцефалит. Характерно наличие телец Бабеша—Негри в цитоплазме ганглиозных клеток. Иммунитет

Вирус бешенства содержит два антигенных компонента - S и V. S-антиген является общим для всех представителей рода лиссовирусов и вызывает образование комплементсвязывающих и преципитируюших антител. V-антиген (поверхностный) индуцирует образование нейтрализующих антител и ответствен за формирование иммунитета.

Естественный иммунитет к бешенству существует у хладнокровных животных. Редко наблюдающаяся невосприимчивость человека и теплокровных животных свидетельствуют о наличии естественного иммунитета, более выраженного у птиц, чем у млекопитающих. Естественный приобретенный иммунитет к бешенству неизвестен, так как случаи выздоровления от болезни достоверно не доказаны. Показано, что вирус бешенства вызывает продукцию интерферона в культуре ткани и организме лабораторных животных.

В течении заболевания различают следующие периоды: инкубационный, продромальный, период развившейся болезни, или стадию возбуждения, период параличей, заканчивающийся летальным исходом.

Инкубационный период (период от укуса до начала заболевания) в среднем составляет 30-50 дней, хотя может длится 10-90 дней, в редких случаях - более 1 года. Причем чем дальше место укуса от головы, тем больше инкубационный период. Особую опасность представляют собой укусы в голову и руки, а также укусы детей. Дольше всего длится инкубационный период при укусе в ноги.

Выделяют 3 стадии болезни: I - начальную, II - возбуждения, III - паралитическую. Первая стадия начинается с общего недомогания, головной боли, небольшого повышения температуры тела, мышечных болей, сухости во рту, снижения аппетита, болей в горле, сухого кашля, может быть тошнота и рвота. В месте укуса появляются неприятные ощущения - жжение, покраснение, тянущие боли, зуд, повышенная чувствительность. Больной подавлен, замкнут, отказывается от еды, у него возникает необъяснимый страх, тоска, тревога, депрессия, реже - повышенная раздражительность. Характерны также бессонница, кошмары, обонятельные и зрительные галлюцинации.

Через 1-3 дня у больного бешенством наступает вторая стадия - возбуждения. Появляется беспокойство, тревога, и, самое характерное для этой стадии, приступы водобоязни. При попытке питья, а вскоре даже при виде и звуке льющейся воды, появляется чувство ужаса и спазмы мышц глотки и гортани. Дыхание становиться шумным, сопровождается болью и судорогами. На этой стадии заболевания человек становится раздражительным, возбудимым, очень агрессивным, "бешенным". Во время приступов больные кричат и мечутся, могут ломать мебель, проявляя нечеловеческую силу, кидаться на людей. Отмечается повышенное пото- и слюноотделение, больному сложно проглотить слюну и постоянно ее сплевывает. Данный период обычно длится 2-3 дня.

Далее наступает третья стадия заболевания, для начала которой характерно успокоение - исчезает страх, приступы водобоязни, возникает надежда на выздоровление. После этого повышается температура тела свыше 40 - 42 градусов, наступает паралич конечностей и черепных нервов различной локализации, нарушения сознания, судороги. Смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца. Таким образом, продолжительность заболевания редко превышает неделю.

Предварительный диагноз ставится на основе клинико-эпизоотологических, патологоанатомических данных. Учитывается благополучие по бешенству местности, анамнез об укусах животных.

Клинические признаки типичны - возбуждение, агрессивность,

слюнотечение, параличи глотки, гортани, нижней челюсти.

Но окончательный диагноз ставят только по результатам лабораторных

исследований, а правильность его зависит от правильности отбора и

Гистологическое исследование с целью обнаружения телец Бабеша-Негри.

Реакция диффузной преципитации в агаровом геле (Бучнева) в материале выявляют вирусный антиген при помощи заведомо известного преципитирующего антирабического глобулина - антитела.

Метод флюоресцирующих антител основан на обнаружении вирусного антигена в патматериале.

Реакция нейтрализации. Биопробу проводят на белых мышах, которых

заражают интрацеребрально и подкожно, наблюдают 50-60 дней.

При выявлении больного животного, его убивают, а материал направляют на исследование.

Важно своевременное выявление больных животных, изоляция

подозреваемых в заболевании и заражении. Охрана сельскохозяйственных животных от нападения больных, утилизация трупов.

С целью профилактики "дикого бешенства" - отлов, отстрел, дегазация

нор, пероральная иммунизация, аэрозольная иммунизация летучих мышей в пещерах, иммунизация крупного рогатого скота.

Убой бродячих собак, кошек, вакцинация. Трупы сжигают, дезинфекция места,одежды, навоза, корма. Контроль за покусавшими - 10 дней.

Все это меры борьбы с бешенством.

К сожалению, на сегодняшний день, определенных методов лечения бешенства не существует. Если заболевание уже находится на первой стадии, как правило, больного бешенством человека спасти не удастся.

Но существует способ остановить заболевание, блокировав его в самом зародыше. Это способ специфической терапии - применение специального препарата против бешенства, не позже 14 суток от времени заражения. Эффективной специфической профилактикой является введение в организм определенного иммуноглобулина или специфическая вакцинация.

Вакцинация происходит при внутримышечной инъекции препарата по 1 мл 5 раз: в день укуса, далее на 3, 7, 14 и 28-е сутки. При таком способе вакцинации вырабатывается хороший иммунитет. Рекомендуется сделать еще одну инъекцию препарата на 90 день после укуса.

Наилучшего эффекта от вакцинации можно добиться если делать инъекции в дельтовидную мышцу плеча или в бедро. В случае, если пациент заражен, но до инфицирования был вакцинирован по приведенной выше схеме, и у него сохранился достаточно сильный иммунитет, его вакцинируют по определенной схеме без введения иммуноглобулина.

Лечение может быть остановлено, если доказано, что укусившее животное остается в здоровом состоянии в течение 10 суток времени наблюдения или при доказанном отсутствии вируса в крови животного.

Определенным людям (ветеринарам, кинологам), входящим в группу риска, следует провести вакцинацию заранее. Прививки делают по определенной схеме: через год после первой вакцинации и в дальнейшем каждые 5 лет.

В настоящее время в Казахстане по бешенству определяется как эпизоотия природного типа. Вследствие большой миграции диких животных возникли новые очаги рабической инфекции. Установлено, что эпизоотии природного типа происходят с трехлетней цикличностью и имеют ландшафтную приуроченность к зонам степей, лесостепей, тундры, лесотундры. Свободной от бешенства пока остается обширная зона северной тайги.

Анализ ситуации по бешенству в Казахстане показал, что в эпизоотии вовлечены различные представители диких млекопитающих из отряда хищных, парнокопытных, зайцеобразных, рукокрылых, грызунов. По мнению большинства исследователей, основным резервуаром и переносчиком бешенства являются дикие хищники семейства псовых - лисица, енотовидная собака, волк, корсак, а в тундровой зоне - песец.

Проводимые наблюдения за бешенством в Казахстане показали, что в связи с чрезвычайно широкой и интенсивной циркуляцией рабического вируса в наиболее неблагополучных регионах страны все чаще вовлекаются в эпизоотические цепи дикие животные новых видов. Так, за последние годы зарегистрированы случаи бешенства хорьков, куниц, барсуков, рысей, диких кошек, серых крыс, бобров, лосей, медведя, хомяка, ондатры, нутрии.

Бешенство – острая зоонозная вирусная инфекционная болезнь с контактным механизмом поражения возбудителя, характеризующаяся тяжелым поражением ЦНС со смертельным исходом

Этиология: вирус бешенства Neuroryctes rabid – РНК-овый рабдовирус.

Эпидемиология: источник - инфицированные животные (лисы, волки, собаки, кошки, грызуны, лошади, мелкий и крупный рогатый скот), механизм заражения – контактный (при укусе или ослюнении животным поврежденной кожи или слизистых).

Патогенез: внедрение вируса в организм через поврежденную кожу или слизистые --> репликация в миоцитах --> центростремительное продвижение по афферентным нервных волокнам в ЦНС с последующим поражением и гибелью клеток головного и спинного мозга (вирус тропен к продолговатому мозгу, коре больших полушарий и мозжечка, к таламусу и гипоталамусу, подкорковым ганглиям, ядрам черепных нервов и др.) --> центробежное распространение по эфферентным волокнам практически во все внутренние органы (в т.ч. и в слюнные железы)

Клиническая картина бешенства:

а) инкубационный период в среднем 1-3 мес, наиболее короткий при укусе лица, головы, верхних конечностей

б) начальная стадия (стадия депрессии, 1-3 дня):

- появление неприятных ощущений в области укуса (жжение, тянущие боли с иррадиацией к центру, зуд, гиперестезия кожи), хотя рана уже может полностью зарубцеваться; иногда вновь появляются местные воспалительные явления, рубец становится красным и припухает

- температура повышается до субфебрильной (чаще 37,2-37,3 °С)

- появляются первые симптомы нарушения психики: необъяснимый страх, тоска, тревога, депрессия; больной замкнут, апатичен, отказывается от еды, плохо спит, снит устрашающие сновидения

- при укусах в лицо наблюдаются обонятельные и зрительные галлюцинации

в) стадия возбуждения (2-3 дня) – характеризуется повышенной рефлекторной возбудимостью и резкой симпатикотонией:

- апатия и депрессия сменяются беспокойством, возникает чувство стеснения в груди, учащаются пульс и дыхание

- наиболее характерна водобоязнь (гидрофобия): при попытках пить возникают болезненные спастические сокращения глотательных мышц и вспомогательной дыхательной мускулатуры; эти явления нарастают в своей интенсивности так, что одно напоминание о воде или звук льющейся жидкости вызывает спазмы мышц глотки и гортани, дыхание становится шумным в виде коротких судорожных вдохов

- зрачки больного сильно расширены, возникает экзофтальм, взгляд устремляется в одну точку; пульс резко ускорен, появляется обильное мучительное слюнотечение (сиалорея), потоотделение

- резко обостряются реакции на любые раздражители, приступ судорог может быть спровоцирован дуновением в лицо струи воздуха (аэрофобия), ярким светом (фотофобия) или громким звуком (акустикофобия)

- на высоте приступа возникает бурное психомоторное возбуждение (приступы буйства, бешенства) с яростными и агрессивными действиями; больные могут ударить, укусить окружающих, плюются, рвут на себе одежду; сознание помрачается, развиваются слуховые и зрительные галлюцинации устрашающего характера, возможна остановка сердца и дыхания

- в межприступный промежуток сознание проясняется, больные могут правильно оценивать обстановку и разумно отвечать на вопросы

- через 2-3 дня возбуждение, если не наступила смерть на высоте одного из приступов, сменяется параличами мышц конечностей, языка, лица.

в) стадия параличей (до 1 сут) – обусловлена выпадением деятельности коры большого мозга и подкорковых образований, отличается выраженным снижением двигательной и чувствительной функций; судороги и приступы гидрофобии прекращаются, что является признаком близкой смерти, температура тела повышается до 40-42°С, нарастает тахикардия, гипотензия, через 12-20 ч наступает смерть от паралича сердца или дыхательного центра

1) данные эпидемиологического анамнеза (укус или ослюнение кожи и слизистых заболевшего подозрительными на бешенство животными), характерная клиническая картина

2) общеклинические исследования: ОАК - лимфоцитарный лейкоцитоз при анэозинофилии

3) обнаружение АГ вируса ИФ-методом в отпечатках роговицы, биоптатах кожи и мозга

4) вирусологический метод – выделение культуры вируса из слюны, ликвора и слезной жидкости с помощью биопробы на новорожденных мышатах

На секции диагноз подтверждают гистологическим обнаружением оксифильных включений (телец Бабеша-Негри) в клетках аммонова рога или гиппокампа (обусловлены репликацией и накоплением вирионов бешенства)

Лечение: симптоматическая терапия для уменьшения страданий больного (больного помещают в затемненную, изолированную от шума, теплую палату, вводят в больших дозах морфин, пантопон, аминазин, димедрол, хлоралгидрат в клизмах, при необходимости переводят на ИВЛ).

Профилактика: борьба с бешенством у животных (регистрация и вакцинация собак, отлов бездомных животных), вакцинация лиц, профессионально связанных с риском заражения (собаколовы, охотники); лицам, укушенным или ослюненным неизвестными подозрительными на заболевание бешенством животными осуществляют обработку раны и антирабическую вакцинацию, вводят специфический антирабический иммуноглобулин.

Бешенство (Tolwut, Rabies, Lyssa, водобоязнь) - остро протекающая инфекционная болезнь человека и животных с признаками энцефаломиелита и нервно-психическими расстройствами. Различают буйную, депрессивную, атипичную, абортивную и возвратную формы болезни.

этиология и патогенез. Возбудитель болезни - РНК-содержащий нейротропный вирус (Rhabdovirus) из семейства Rhabdoviridae. Содержится он в центральной нервной системе больных, слюне, слюнной, слезной и поджелудочной железах и нервах области ворот инфекции. Основной путь заражения - укусы бешеных животных (собак, лисиц и др.) или контакт с инфицированными выделениями. Вирус проникает в организм через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Известна и диаплацентарная передача вируса - теленок заболевает раньше матери. В ганглионарные клетки, в которых вирус размножается, он проникает главным образом по периневральным пространствам. Допускается возможность диссеминации вируса аэрогенным, лимфогенным и гематогенным путями

Патологоананатомические изменения. Они малохарактерны. У павших животных отмечают истощение, цианоз слизистых оболочек. Желудочно-кишечный тракт часто в состоянии острого серозного воспаления. Преджелудки жвачных переполнены сухими кормовыми массами (признак атонии). Слизистая оболочка желудка, а у жвачных сычуга гиперемирована, набухшая, по складкам с полосчатыми, мелкопятнистыми и точечными кровоизлияниями и отдельными эрозиями. Кровоизлияния встречаются и под серозной оболочкой сычуга. У павших животных, особенно у собак, в желудке часто находят различные инородные тела (волосы, перья, щепки, тряпки, солому и др.), но он может быть и пустым. В кишечнике отмечают застоЙные и катаральные явления. Кожа, подкожная клетчатка и серозные покровы сухие, кожа у животных, заболевших после укуса, с зажившей раной, но рубцовая ткань может быть отечна. Во внугренних паренхиматозных органах застойные явления. Мочевой пузырь растянут и переполнен мочой, иногда он пуст. Кровь плохо свертывается, темно--красного цвета. Головной и спинной мозг с признаками острой гиперемии, отека. В мозжечке и продолговатом мозге, кроме того, встречаются диапедезные кровоизлияния. При исследовании животных, убитых в ранние стадии болезни, вскрытие дает отрицательные результаты.

Патогистологические и з м е н е н и я характеризуются развитием диссеминированного негнойного полиэнцефаломиелита лимфоцитарного типа. Наряду с дистрофическими и некротическими изменениями ганглиозных клеток, а также периферических нервов и сосудистыми расстройствами наблюдают пролиферацию глиальных элементов илимфоидную инфильтрацию вокруг сосудов с образованием клеточных муфт. На месте погибших ганглиозных клеток в голо вном И спинном мозге, церебральных и вегетативных узлах, особенно n. vagus, из клеток-сателлитов формируются узелки бешенства (истинная нейронофагия), или узелки Бабеша. В периферических нервах закономерно развиваются воспалительно-дистрофические процессы и лимфоидные инфильтраты по ходу нервных пучков и их влагалищ. Осевые цилиндры и миелиновые оболочки нервных стволов обычно в состоянии белково-жировой дистрофии и распада.

Патогномоничное значение для бешенства имеет образование в цитоплазме ганглиозных клеток, в перикарионе и дептритах - специфических телец-включений Бабеша - Негри величиной от 1 до 30 мкм (чаще 3--9 мкм), округлой или овальной формы. В гомогенном ацидофильном белковом веществе их содержатся безофильные зернистые образования вирусных нуклеокапсидов различной структуры. Количество и размеры их прямо зависят от длительности инкубационного периода и продолжительности болезни. При их отсутствии, чаще в начальной стадии заболевания, в цитоплазме нейронов могут обнаруживаться мелкие (размером до кокковых микроорганизмов, реже - крупнее) округлые или овоидные ацидофильные бесструктурные гранулы. При исследовании других органов (печени, селезенки, почек, слюнных и эндокринных желез, лимфоузлов) отмечают зндои периваскулярные клеточные инфильтраты с преобладанием в них лимфоцитов и плазмоцитов.

Д и а г н о з . Несмотря на то что в патологоанатомической картине вскрытия животных, павших от бешенства, отсутствуют специфические изменения, по комплексу признаков она довольно типична и всегда дает основание заподозрить бешенство. При подозрении на бешенство в лабораторию направляют труп животного или целиком голову в специальной упаковке и с нарочным. Для гистологического исследования вырезают небольшие кусочки из аммоновых рогов, мозжечка, продолговатого мозга и больших полушарий, а также из ганглиев спинного мозга и вегетативной нервной системы. Сразу фиксируют их в 10%-ном водном растворе формалина не менее 24-48 ч или лучше в чистом ацетоне не менее 6 ч, а также в спирте-эфире, заключают в парафин и окрашивают гистосрезы по Ленцу, Туревичу или Муромцеву. Специфические тельца-включения Бабеша - Негри обнаруживают преимущественно в аммоновых рогах, мозжечке, продолговатом мозге и пирамидальных клетках коры. У животных их чаще находят в клетках Пуркинье мозжечка.

Макроскопические данные характерны для негнойного полиэнцефалита лимфоцитарного типа, который наблюдается также при болезни Ауески, злокачественной катаральной горячке крупного рогатого скота, энзоотическом менингоэицефалите, спорадическом энцефаломиелите .

При Д дифференциальной дигностике следует исключить также отравление свинцом, тяжелые формы кетоза, ботулизма, другие инфекционные поражения мозга и отравления. Обнаружение спе цифических для бешенства телец-включений играет решающую роль в диагностике.

В настоящее время применяют люминесцентный экспресс-метод выявления вирусного антигена с помощью специфических меченных флуорохромами антител. В необходимых случаях диагноз на бешенство уточняют биопробой на кроликах или морских свинках.

В патогенезе и патологической анатомии бешенства ведущим признаком является поражение всей нервной системы, в том числе нервных ганглиев некоторых железистых органов и особенно слюнных желез, через которые вирус выделяется во внешнюю среду. Патологоанатомические изменения со стороньГ головного и спинного мозга, слюнных желез, надпочечников характеризуются отечностью, полнокровием сосудов, участками кровоизлияний. При гистологическом исследовании головного мозга обнаруживают диффузный энцефалит в отличие от локальных поражений, встречающихся при других инфекциях ЦНС.

Наблюдается явное несоответствие между клинической картиной тяжелого рабического энцефалита и сравнительно скудными находками ультраструктурных изменений, отсутствием воспалительных изменений вокруг телец Бабеша — Негри, слабо выраженной воспалительной реакцией микроглии и оболочек. Сосудистая реакция выражается в кровенаполнении, расширении мелких вен и капилляров, набухании эндотелия и инфильтрации просвета элементами белой крови. Инфильтраты вокруг сосудов состоят из лимфоцитов и глии. Воспалительные гранулемы, или узелки Бабеша, располагаются поблизости измененных сосудов и представляют из себя пролиферацию глии. Нервные клетки могут изменяться по форме и в размерах (набухание, сморщивание), подвергаться зернисто-жировому перерождению и некрозу.

Некоторое диагностическое значение имеет дегенеративно-воспалительное изменение спинномозговых ганглиев и ганглиев вегетативной нервной системы. При экспериментальном бешенстве, вызванном фиксированным вирусом, отмечаются менее выраженная периваскулярная реакция и несколько более выраженные внутриклеточные изменения: оксифилыюе перерождение ядер клеток, образование вакуолей, некроз, увеличение лиаосом. В ЦНС вирус бешенства накапливается главным образом в сером веществе и очень редко в белом веществе. Специфический антиген обнаруживается чаще всего в нейронах аммонова рога, пирамидальных клетках мозжечка, нейронах других отделов головного и спинного мозга, а также в эпителиальных клетках слюнных желез, роговицы и не обнаруживается в менингеальных, эпендимальных, глиальных клетках, а также в эндотелии сосудов ЦНС (Yamamoto, Johnson). При электронно-микроскопическом исследовании Matsumoto наблюдал образование вирусного матрикса в цитоплазме астроцитов. Следовательно, селективное поражение нейронов не имеет абсолютного значения (Johnson).

Чувствительность макроорганизма к вирусу бешенства зависит от вида животного, возраста его, зоны инокуляции, от свойств штамма, а также от дозы вируса. Чрезвычайно чувствительны дикие плотоядные животные (лисица и др.), высокочувствительны сирийский хомяк, крупный рогатый скот и др., умеренно — кролик, собака и малочувствительны опоссумы. Эффективность воспроизведения болезни в эксперименте повышается при ионокуляции вируса в следующей последовательности: в просвет сосудов, брюшную полость, подкожную клетчатку, внутримышечно, внутри кожно, в ствол нерва, в мозг. В естественных условиях заражение вирусом бешенства происходит через поврежденные кожные покровы. Считается, что неповрежденные кожные покровы непроницаемы, по через неповрежденные слизистые оболочки верхних дыхательных путей и конъюктивы вирус может проникать.

В литературе описано аэрогенное заражение человека:

а) в пещере Фрио (штат Техас) с миллионами естественно инфицированных вирусом бешенства летучих мышей (Constanline) и

б) лаборанта во время центрифугирования мозгового материала, содержащего фиксированный вирус бешенства (Winkler е. а.). В условиях эксперимента при большой концентрации вируса возможно заражение лабораторных животных как оральным, так и аэрогенным путем: закапывание в нос или вдыхание аэрозолей в камере (И. А. Свет-Молдавская, М. А. Селимов и др., Atanasiu).

Установлено, что у входных ворот инфекции вирус бешенства может сохраняться до 2 нед. В отношении вируса летучих мышей допускается возможность его размножения в мышечной ткани у входных ворот инфекции (Sulkin с. а.). Большинству исследователей не удалось подтвердить размножение его па месте введения (Schindler, Dean e. a.).

в) при заражении животных в нервный ствол или интраплантарно перерезка соответствующих нервных стволов на пути продвижения вируса предупреждает развитие болезни (Nicolau, Mateiesco, Dean e. a.). Nicolau, Mateiesco подтвердили центробежное распространение этого вируса во второй фазе инфекционного процесса: у зараженного в мозг животного дистальный конец перерезанного седалищного нерва не содержит инфекционного вируса. По данным Dean с соавт., вирус бешенства в опыте на морских свинках продвигается по нерву со скоростью 3 мм в час.

В последние годы в нашей стране зарегистрированы 2 случая рождения здоровых детей от женщин, больных гидрофобией. Martell с соавт. сообщили об обнаружении вируса бешенства в мозге плода коровы, инфицированной в естественных условиях. Пока безуспешны попытки заразить экспериментальных животных вирусом бешенства через кровососущих паразитов-клещей (Bell е. а.). В опытах Schwcinburg, Windholz рабическая инфекция не переходила к партнеру-парабионту при общей циркуляции крови и отсутствии нервных связей. Zunker, повторив опыты предыдущих авторов, как будто наблюдал заболевание партнера-парабионта. Таким образом, невозможно полностью исключить возможность и гематогенного распространения вируса бешенства, особенно в отношении вируса, адаптированного к организму летучих мышей.

Вирус бешенства во время центростремительного движения проникает как в ЦНС, так и в слюнные железы. В последних он размножается не только в нервных ганглиях, но и в клетках эпителия канальцев. Еще до развития клинических признаков болезни, после достаточного накопления, начинается экскреция вируса во внешнюю среду из слюнных желез. Активное размножение вируса одновременно имеет место, по-видимому, в надпочечниках и других железистых органах (слюнные железы и др.). В большинстве внутренних органов брюшной и грудной полостей вирус не размножается, и в них могут быть обнаружены лишь следы вируса, проникшего в соответствующие нервные волокна из ЦНС во время центробежного его распространения. Все же американский вирус летучих мышей, обладающий некоторой висцеротропностью, выделяется из крови, мочи, легочной ткани, сердца и из поперечнополосатой мускулатуры больных животных.

I

Бешенство (rabies; синоним: водобоязнь, гидрофобия)

инфекционная болезнь из группы зоонозов, возникающая после укуса или ослюнения инфицированным животным, характеризующаяся поражением центральной нервной системы.

Этиология. Возбудитель Б. — вирус семейства рабдовирусов. Высокопатогенен для человека и теплокровных животных всех видов, а также птиц. Инактивируется при кипячении, под влиянием УФ-облучения и под действием дезинфицирующих препаратов (эфира, лизола, карболовой кислоты, хлорамина, сулемы).

Эпидемиология. Заболевание распространено повсеместно за исключением некоторых островных государств. Источниками возбудителя инфекции в природных очагах являются главным образом лисицы, а также енотовидные собаки, волки, песцы, шакалы, летучие мыши и другие плотоядные животные; в антропоургических очагах — собаки и кошки, реже грызуны и травоядные животные, исключительно редко человек. Фактор передачи вируса — слюна больных. Заражение человека происходит преимущественно при укусе больным животным или попадании его слюны на поврежденную кожу или слизистые оболочки.

Продолжительность инкубационного периода у собак — 14—16 дней. Заболевание у них чаще проявляется сильным возбуждением. Больная собака грызет или лижет место укуса, у нее наблюдаются слюнотечение и рвота, она может убежать из дома, набрасываться без лая и кусать людей и животных, грызть несъедобные предметы. Водобоязни может не быть. Период возбуждения длится 1—3 дня, а затем наступает паралич и смерть. У некоторых больных собак возбуждение отсутствует, на людей они обычно не нападают. Вирус бешенства появляется в слюне зараженных животных не ранее чем за 10 дней до развития клинически выраженных симптомов болезни.

Патогенез и патологическая анатомия. После внедрения через поврежденную кожу вирус Б. распространяется по нервным стволам, достигает головного и спинного мозга, где и происходит в основном его размножение и накопление. В цитоплазме клеток мозга (чаще в нейронах аммонова рога) образуются включения (тельца Бабеша — Негри), содержащие специфический антиген. Далее вирус приникает в слюнные железы и выделяется со слюной. Выделение его начинается за 1—3 сут. до начала болезни (максимально за 8 сут.) и продолжается в течение всей болезни.

Клиническая картина. Инкубационный период чаще длится 1—3 мес. (крайние сроки от 10 дней до 1 года; наиболее короткий инкубационный период при укусе в голову). Выделяют три стадии болезни: предвестников (депрессии), возбуждения, параличей. В первой стадии у больного появляются неприятные ощущения в области укуса (жжение, тянущие боли, зуд, гиперестезия кожи), хотя рана давно зарубцевалась; температура тела повышается до 37,5—38°, возникают беспричинная тревога, аффект страха, депрессия, бессонница, реже повышенная раздражительность. Стадия предвестников длится 1—3 дня.

Стадия возбуждения характеризуется гидрофобией и повышенной чувствительностью к различным раздражителям. Гидрофобия проявляется тем, что при попытке пить, а в дальнейшем при приближении к губам стакана с водой у больного возникает болезненное судорожное сокращение мышц глотки и гортани, дыхание становится шумным, в виде коротких судорожных вдохов, возможна кратковременная остановка дыхания. Подобные судороги затем возникают при звуке льющейся воды, от дуновения воздуха (аэрофобия), от яркого света (фотофобия), шума (акустикофобия), а также при прикосновении к коже, при повороте головы, мышечном напряжении. Появляется лихорадка, нередко отмечается повышенное потоотделение, слюноотделение, причем больной не может проглотить слюну и постоянно ее сплевывает. На этом фоне возникают приступы резкого двигательного возбуждения, в ряде случаев с агрессивными действиями. Одновременно с приступом двигательного возбуждения резко усиливаются аффективные расстройства, проявляющиеся обычно сильным страхом, а в ряде случаев чувством ужаса, слуховыми и зрительными галлюцинациями. По миновании пароксизма возбуждения возникает резкая адинамия, вплоть до состояний, напоминающих прострацию. В промежутках между состояниями возбуждения у больных сохраняется ясное сознание. Из других психических расстройств встречаются неразвернутые параноидные бредовые идеи (см. Бредовые синдромы), сопровождающиеся в части случаев вербальными галлюцинациями, которые могут возникать и вне бредовых расстройств, эпизоды делириозного помрачения сознания (см. Делириозный синдром). Через 2—3 дня возбуждение сменяется параличами мышц конечностей, языка, лица. Смерть наступает от паралича дыхания и упадка сердечной деятельности через 12—20 ч после появления параличей. Продолжительность болезни 3—7 дней. В качестве вариантов течения выделяют бульбарную форму с выраженными симптомами поражения продолговатого мозга, паралитическую (начинается с параличей, нередко по типу восходящего паралича Ландри) и мозжечковую с выраженными мозжечковыми расстройствами.

Диагноз устанавливают на основании клинической картины, данных эпидемиологического анамнеза (укус животного или контакт с подозрительным на заболевание Б. животным) и результатов лабораторных исследований. У павших животных или погибших людей исследуют мозг (кору больших полушарий, мозжечок, продолговатый мозг и аммонов рог), в котором обнаруживаются тельца Бабеша — Негри. Антиген вируса Б. можно обнаружить с помощью метода флюоресцирующих антител в препаратах-отпечатках мозга и слюнных желез. Для выявления специфических антител применяют реакции пассивной гемагглютинации, связывания комплемента и др. (см. Иммунологические методы исследования).

Лечение симптоматическое. Больных помещают в затемненную и защищенную от шума палату. Вводят в больших дозах морфина гидрохлорид, омнопон, аминазин, димедрол, хлоралгидрат в клизмах. Предложено применение антирабического гамма-глобулина в больших дозах с первых часов болезни (см. Иммунотерапия).

Прогноз при развитии клинической картины болезни всегда неблагоприятный.

Профилактика заключается в борьбе с Б. среди животных и предупреждении развития болезни у людей, подвергшихся укусам больных животных. При укусах рекомендуется промыть рану мыльной водой, прижечь спиртовым раствором йода и немедленно обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение. Курс антирабических (пастеровских) прививок проводят антирабической вакциной при укусах и ослюнении явно больными, подозрительными на заболевание Б. или неизвестными животными (см. Иммунизация, таблица). Своевременная вакцинация предупреждает возникновение бешенства в 96—99% случаев. Процедуру осуществляют в травматологических пунктах, хирургических кабинетах поликлиник, центральных районных больницах.

При назначении курса антирабических прививок учитывают тяжесть и локализацию укуса, а также способ заражения (укус, ослюнение), т к. от этого зависит длительность инкубационного периода при бешенстве. Различают легкие укусы (неглубокие укусы плеча, предплечья, нижних конечностей или туловища), средней тяжести (поверхностные одиночные укусы кисти, царапины, исключая пальцы рук, ослюнения поврежденных слизистых покровов) и тяжелые (любые укусы головы, лица, шеи, пальцев рук: множественные или обширные укусы; любые укусы, нанесенные дикими плотоядными животными).

При введении даже максимальных доз вакцины иммунитет к вирусу бешенства появляется у человека только на 12—14-й день, а максимального уровня достигает лишь через месяц. При укусах в голову, пальцы рук, множественных укусах, когда возможен короткий инкубационный период болезни (короче 30 дней) используют антирабический иммуноглобулин.

При ослюнении степень опасности зависит от того, попала ли слюна на неповрежденную кожу или на слизистую оболочку. Поскольку вирус появляется в слюне животного не раньше чем за 10 дней до заболевания, при укусе известным, здоровым животным проводят так называемый условный курс прививок (2 инъекции вакцины или при тяжелых укусах — иммуноглобулина). В течение 10 дней наблюдают за животным. Если в этот период появляются признаки заболевания, оно погибает от бешенства (или неизвестной причины) или убегает (исчезает), тогда немедленно начинают безусловный (полный) курс вакцинации. Если же животное в течение 10 дней осталось здоровым, никаких дополнительных прививок пострадавшему не делают. При ослюнении и легких укусах проводят только 10-дневное наблюдение за животным, а прививки назначают лишь в случае заболевания или исчезновения животного.

Во всех случаях, когда укус нанесен неизвестным или больным животным или животное заболело, погибло или исчезло в период наблюдения, проводят полный (безусловный) курс прививок. Прививки в стационарных условиях проводят тяжело укушенным лицам, прививающимся повторно и имеющим в анамнезе заболевания нервной системы и аллергические заболевания, а также лицам, привитым в течение последних 2 мес. против какой-либо инфекции.

Во время прививок необходимо следить за состоянием здоровья прививаемого. При появлении жалоб на ухудшение общего состояния его следует немедленно госпитализировать, а антирабические прививки временно прекратить. Пострадавший должен быть обследован специалистами — невропатологом и терапевтом. Вопрос о продолжении или прекращении прививок должен решаться консультативно невропатологом, инфекционистом и терапевтом; по показаниям проводится госпитализация. Прививающимся запрещается употребление каких-либо спиртных напитков в течение всего курса прививок, а также на 6 мес. после окончания прививок по безусловным показаниям и на 1 мес. после окончания прививок по условным показаниям. Необходимо, чтобы в период вакцинации больной не переутомлялся, избегал переохлаждения, перегревания, соблюдал гигиену кожи; не следует проводить прививки натощак.

Обязательны регистрация собак, проведение им профилактических антирабических прививок, уничтожение бездомных, безнадзорных собак и кошек. Всех заболевших Б. животных умерщвляют и доставляют для исследования в ветеринарную лабораторию. Здоровым животным, покусанным больным Б. животным, делают антирабические прививки. Подстилку, солому, на которой лежало погибшее от Б. животное, сжигают. Одежду лиц, соприкасавшихся с больными животными, испачканную слюной, кипятят или дезинфицируют в дезинфекционной камере.

Библиогр.: Гулямов М.Г. Психические нарушения при бешенстве, Ташкент, 1959, библиогр.; Клиническая психиатрия, под ред. Г. Груле и др., пер. с нем., с. 301, М., 1967; Селимов М.А. Бешенство, М., 1978, библиогр.; Черкасский Б.Л. Эпидемиология и профилактика бешенства, М., 1985, библиогр.

II

острая инфекционная болезнь из группы зоонозов, вызываемая вирусами из семейства рабдовирусов, передающаяся человеку, как правило, через укус или ослюнение больными животными; характеризуется поражением ц.н.с., проявляющимся двигательным возбуждением, судорогами дыхательной и глотательной мускулатуры и развитием параличей в терминальной стадии болезни.

Читайте также: