Морфологические признаки гепатита в

Диагностика хронической HBV инфекции. Диагноз хронической HBV инфекции ставится на основании выявления в сыворотке крови HBsAg. Дальнейшее обследование проводится для выяснения необходимости противовирусной терапии. С этой целью исследуют сыворотку крови на HBeAg и HBV DNA. Диагностические маркеры хронической HBV инфекции и их интерпретация указаны в табл. 4.2.

Таблица 4.2. Диагностические маркеры хронической HBV инфекции.

| Репликативная фаза | HBsAg, HBeAg, HBV DNA, anti-HBc IgG |

| Не (низко) репликативная фаза | HBsAg, anti-HBe, anti-HBc IgG |

| Прекоровые мутанты (см. главу 3) | HBsAg, HBV DNA, anti-HBe, anti-HBc IgG |

Об активности патологического процесса можно судить по уровню аминотрансфераз сыворотки крови (АЛТ и АСТ), которые отражают степень повреждения печени. В связи с отсутствием прямой корреляции между степенью некровоспалительной активности в ткани печени и уровнем АЛТ и АСТ, а также для определения стадии заболевания проводится гистологическое исследование ткани печени, которую получают методом пункционной биопсии.

Морфологические признаки хронического гепатита В. В биоптатах печени обнаруживают дистрофию и некроз гепатоцитов, воспалительную клеточную инфильтрацию и фиброзные изменения в дольках и портальных трактах (табл.4.3). Очень характерна гидропическая дистрофия гепатоцитов (рис. 4.4), реже - крайняя ее форма – баллонная дистрофия. Некроз гепатоцитов имеет вид цитолитического (колликвационного) или “Ацидофильного” (коагуляционного). В последние годы приводятся данные об апоптозе (программированной смерти) гепатоцитов. Повреждение и деструкция гепатоцитов обусловлены действием иммунных механизмов при участии Т-лимфоцитов, продукты распада клеток, в свою очередь, захватываются макрофагами. Поэтому очаги некроза паренхимы, как правило, содержат лимфоидно-макрофагальный инфильтрат (некро-воспалительная активность). Клетки инфильтрата (лимфоциты, макрофаги; в небольшом количестве плазмоциты и нейтрофилы) постоянно локализуются в портальных трактах.

Рис. 4.4. Хронический вирусный гепатит B (биоптат печени, окраска г/э, х100). Фиброзные септы с нарушением долькового строения печени, формирующаяся ложная долька. Гидропическая дистрофия гепатоцитов

| Таблица 4.3. Морфологические признаки хронического гепатита В. | |||||||

|

Очаги некроза отличаются по локализации и размерам. В дольках наблюдаются мелкие очаги некроза, содержащие клетки инфильтрата (пятнистые некрозы). Более крупные участки некроза – мостовидные, захватывают территорию двух соседних долек. Они делятся на порто-центральные (от портального тракта до центральной вены), см. рис. 4.5, и порто-портальные (от одного портального тракта до другого). Для хронического гепатита В характерны ступенчатые некрозы (рис. 4.6), которые локализуются в перипортальной зоне, на периферии долек и возникают в результате цитопатического действия клеток воспалительного инфильтрата, проникающих сюда из портальных трактов (другое, более позднее название этих изменений – “пограничный гепатит”).

Рис. 4.5. Хронический вирусный гепатит B (биоптат печени, окраска г/э, х200). Порто-центральный мостовидный некроз. В зоне некроза - лимфо-гистиоцетарный инфильтрат

Рис. 4.6. Хронический вирусный гепатит B (биоптат печени, окраска г/э, х200). Ступенчатый некроз, лимфо-гистиоцитарная инфильтрация портального тракта и периферии дольки

При хроническом гепатите в ткани печени постоянно развиваются фиброзные изменения. В дольках на месте прежних мелких очагов некроза находят участки фиброза ретикулярной стромы. Воспалительная инфильтрация портальных трактов сопровождается их утолщением и фиброзом, после ступенчатых некрозов возникает перипортальный фиброз. На месте мостовидных некрозов образуются прослойки волокнистой соединительной ткани (порто-портальные и порто-центральные фиброзные септы). Фиброзные септы могут окружать формирующиеся регенераторные узлы, ложные дольки, что приводит к нарушению долькового строения печени (рис. 4.4) и в дальнейшем может вести к циррозу.

О вирусном гепатите В может свидетельствовать обнаружение “матово-стекловидных” гепатоцитов (содержат HBsAg), см. рис. 4.7., и реже – “песочных” ядер этих клеток (содержат HBcAg). В пользу вирусной природы гепатита свидетельствует выявление ацидофильных округлых телец Каунсильмена, образующихся в результате коагуляционного некроза гепатоцитов. Наличие HBsAg в гепатоцитах можно выявить при окраске по Шиката.

Рис. 4.7. Хронический вирусный гепатит B (биоптат печени, окраска г/э, х400). Матово-стекловидные гепатоциты

По выраженности некроза паренхимы и воспалительной клеточной инфильтрации (некро-воспалительная активность) определяют степень активности (тяжести) хронического гепатита: минимальная, умеренная, выраженная. Определяют также степень фиброза. Для более точного определения степени активности и фиброза при хроническом гепатите применяют полуколичественный анализ, оценивая выраженность гистологических признаков в баллах. Например, определяют “Индекс гистологической активности” (ИГА) по R. J. Knodell et al., 1981 – см. табл. 4.4. В соответствии с ИГА общее число баллов варьирует от 0 до 22. Активность (тяжесть) гепатита оценивается как минимальная при 1–3, мягкая (слабая) – 4-8, умеренная – 9-12, выраженная – 13 и более баллов. Основным недостатком ИГА является включение фиброза в систему подсчета, что может привести к завышению уровня активности гепатита. В последующих системах подсчета по баллам некро-воспалительная активность и степень фиброза рассматриваются отдельно (P.J. Schener, 1991; K. Ishak et al., 1995 и др.). Гистологическая стадия хронического гепатита отражает предыдущую активность некротического и воспалительного процесса и характеризуется степенью фиброза и развитием цирроза (табл. 4.5).

Таблица 4.4. Индекс гистологической активности (по R. J. Knodell et al., 1981, с сокращениями).

| Гистологический признак | Число баллов | ||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Перипортальные некрозы и мостовидные некрозы | 0 –10 | ||||||||||||||||||

| Внутридольковые дистрофия и очаговые некрозы | 0 – 4 | ||||||||||||||||||

| Портальное воспаление | 0 – 4 | ||||||||||||||||||

| Фиброз (включая цирроз) | 0 – 4

Таблица 4.5. Полуколичественная система учета степени фиброза печени при определении стадии хронического гепатита (по В.В. Серову, 1996)

Хроническая HBV инфекция и алкоголь. Распространенность HBV инфекции среди алкоголиков в 2 – 4 раза выше, чем в общей популяции. Алкоголизм в сочетании с HBV инфекцией приводит к более тяжелому повреждению печени и способствует развитию цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы. Продолжительность жизни неинфицированных алкоголиков выше, чем инфицированных. Однако, окончательно не известно, являются ли алкоголь и HBV независимыми повреждающими печень факторами, или действуют синергично. Сочетание HBV с HCV или HDV. У 10 – 15% больных с ХГВ, циррозом печени или ГЦК выявляется HCV. Коинфекция HCV может удлинить инкубационный период заболевания, уменьшить срок HBsAg-емии, уменьшить пиковое значение сывороточных трансаминаз в сравнении с моноинфекцией HBV. В то же время, имеются данные о том, что острая коинфекция HCV и HBV может протекать в форме фульминантного гепатита. Суперинфекция HCV у носителей HBsAg снижает уровень HBV DNA в сыворотке крови и ткани печени и повышает скорость сероконверсии HBsAg в anti-HBs. У большинства пациентов с двойной инфекцией (HBV и HCV)в сыворотке крови можно выявить HCV RNA, а не HBV DNA, что свидетельствует о способности вируса гепатита С подавлять репликацию HBV и определять течение болезни. Поражение печени у лиц с двойной инфекцией обычно тяжелее, чем при моноинфекции вирусом гепатита В. У этих больных чаще, чем при инфицировании одним вирусом, развивается ГЦК. Острая коинфекция HBV и HDV протекает более тяжело, чем моноинфекция HBV и чаще приводит к фульминантному течению гепатита. Суперинфекция HDV у пациентов с хронической HBV инфекцией обычно сопровождается прекращением (супрессией) репликации HBV. Большинство исследователей полагают, что HDV суперинфекция приводит к более тяжелому повреждению печени и прогрессированию в цирроз, другие авторы это мнение не разделяют. HBV инфекция и ГЦК. Повсеместно ГЦК занимает третье место по смертности от онкологических заболеваний среди мужчин и седьмое место среди женщин. Чаще всего эта форма рака встречается в эндемичных для HBV зонах. Тема 19. БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ Выделяют следующие группы заболеваний печени: гепатозы, гепатиты, циррозы и рак печени. ГЕПАТОЗЫ Гепатозы — группа заболеваний, в основе которых лежат дистрофия и некроз гепатоцитов. • По происхождению различают наследственные и приобретенные гепатозы. • Приобретенный гепатоз может быть острым и хроническим. Среди острых приобретенных гепатозов наибольшее значение имеет массивный прогрессирующий некроз печени (старое название “токсическая дистрофия печени”), а среди хронических — жировая дистрофия печени. А. Массивный прогрессирующий некроз печени — заболевание, протекающее остро (редко хронически), характеризующееся массивным некрозом ткани печени и печеночной недостаточностью. Этиология: токсины экзогенного (грибы, пищевые токсины, мышьяк) или эндогенного (токсикозы беременности, тиреотоксикоз и др.) происхождения. Выделяют стадии желтой и красной дистрофии: а. В стадии желтой дистрофии печень значительно уменьшена, дряблая, желтая, капсула ее морщинистая. При микроскопическом исследовании центральные отделы долек некротизированы, на периферии долек — жировая дистрофия гепатоцитов. б. В стадии красной дистрофии (3-я неделя) жиро-белковый детрит резорбируется, оголяются полнокровные синусоиды, происходит коллапс стромы, печень приобретает красный цвет. • При прогрессирующем некрозе смерть наступает от острой печеночной или печеночно-почечной недостаточности. • В случае выживания формируется крупноузловой постнекротический цирроз печени. Б. Жировой гепатоз (жировая дистрофия, стеатоз печени). Жировой гепатоз – хроническое заболевание, при котором в гепатоцитах накапливается нейтральный жир в виде мелких или крупных капель. • Основное значение в развитии жирового гепатоза имеют алкогольная интоксикация, сахарный диабет и общее ожирение. • Различают следующие стадии жирового гепатоза: 1) простое ожирение без деструкции гепатоцитов; 2) ожирение в сочетании с некрозом отдельных гепатоцитов и клеточной реакцией; 3) ожирение с некрозом гепатоцитов, клеточной реакцией, склерозом и началом перестройки печеночной ткани. Эта стадия необратима. ГЕПАТИТЫ Гепатиты – заболевания печени воспалительной природы. • Могут быть первичными (самостоятельное заболевание) и вторичными (развиваются при других заболеваниях). • Первичные гепатиты по этиологии чаще всего бывают: вирусными, аутоиммунными, алкогольными, лекарственными. • По течению гепатиты могут быть острыми и хроническими. А.Вирусные гепатиты. 1. Острые вирусные гепатиты. • Вызываются вирусами гепатита А, В, С, D. 1) Гепатит А (эпидемический гепатит, болезнь Боткина). • Путь заражения фекально-оральный. • Инкубационный период 15—45 дней. • Характерны циклическая желтушная или безжелтушная формы. • Заболевание заканчивается выздоровлением и полной элиминацией вируса (изредка возможна хронизация). • Носительства вируса и перехода в хронический гепатит не отмечается. • Вызывается ДНК-вирусом, состоящим из сердцевины, содержащей ДНК-геном, ДНК-полимеразу, сердцевинный (глубинный) антиген HBcAg и HBeAg, и внешней липопротеидной оболочки, содержащей HBsAg. Полный вирион носит название “частица Дейна”. • Путь передачи парентеральный (при инъекциях, переливаниях крови, любых медицинских манипуляциях), трансплацентарный, половой. • Инкубационный период 40—180 дней. • Часто сопровождается носительством вируса и переходом в хронический гепатит. • Определение антигенов вируса в сыворотке и гепатоцитах имеет большое значение: HBsAg — показатель носительства вируса (при определении спустя 6 мес. от начала заболевания), наличие HBeAg в гепатоците указывает на репликационную активность вируса. • Путь передачи парентеральный; составляет основную массу “трансфузионного” вирусного гепатита. • Инкубационный период 15—150 дней. • Быстро прогрессирует с развитием хронических форм гепатита. • Вирус гепатита D — дефектный РНК-вирус, который может реплицироваться (а следовательно, вызывать заболевание) только при наличии вируса гепатита В. Рассматривается как суперинфекция. • Заболевание протекает более тяжело, чем просто гепатит В. Морфология острых вирусных гепатитов. Макроскопическая картина:печень становится большой красной. Микроскопическая картина: q гидропическая и баллонная дистрофия гепатоцитов; q некроз отдельных клеток или больших или меньших групп клеток — ступенчатые, мостовидные некрозы; q образование телец Каунсильмена (путем апоптоза); q инфильтрация портальной и дольковой стромы преимущественно лимфоцитами, макрофагами с незначительной примесью ПЯЛ; q пролиферация звездчатых ретикулоэндотелиоцитов; q холестаз (различной степени выраженности). q регенерация гепатоцитов. Присутствие вируса в клетке может быть обнаружено с помощью следующих маркеров: а) иммуногистохимических (при реакции со специфическими к антигенам вируса антителами); б) гистохимических (с помощью окраски орсеином по Шиката выявляют HBsAg); в) морфологических (при наличии HBsAg цитоплазма гепатоцитов становится “матовостекловидной”; при наличии HBcAg в ядрах выявляются мелкие эозинофильные включения — “песочные ядра”). Клинико-морфологические формы острого вирусного гепатита: а) циклическая желтушная (классическое проявление гепатита А); б) безжелтушная (морфологические изменения выражены минимально); в) молниеносная, или фульминантная (с массивными некрозами); г) холестатическая (характерно вовлечение в процесс мелких желчных протоков). Исходы острого вирусного гепатита: а) выздоровление с полным восстановлением структуры; б) смерть от острой печеночной или печеночно-почечной недостаточности (при молниеносной форме В, С); в) переход в хронический гепатит и цирроз (В, С, D). 2. Хронические вирусные гепатиты. Могут вызываться всеми вирусами гепатита, за исключением вируса гепатита А. Для подтверждения клинического диагноза необходимо морфологическое исследование биоптата. • Может быть персистирующим и активным (ХАГ). а. Хронический персистирующий гепатит: q воспаление (лимфомакрофагальная инфильтрация) ограничено портальными трактами, которые расширяются, склерозируются; q слабая или умеренная белковая (при С-гепатитах — жировая) дистрофия гепатоцитов; q структура печеночных долек сохраняется; q прогноз почти всегда хороший. б. Хронический активный гепатит: q характерно распространение воспалительного лимфомакрофагального инфильтрата через пограничную пластинку в печеночную дольку; q характерна выраженная дистрофия гепатоцитов с развитием ступенчатых и мостовидных некрозов; q прогноз неблагоприятный: прогрессирует с развитием крупноузлового цирроза печени; q морфологическими признаками, на основании которых можно различить гепатиты С и В, являются развитие не только белковой, но и жировой дистрофии гепатоцитов, появление лимфоидных фолликулов в портальной строме и внутри долек; характерна также выраженная пролиферация мелких желчных протоков. Б.Аутоиммунный гепатит. • В сыворотке больных обнаруживают аутоантитела к специфическому печеночному протеину (LSP) гепатоцеллюлярных мембран, титр которых коррелирует с выраженностью воспалительной реакции в печени и показателями биохимических изменений крови. • Морфологическая картина соответствует хроническому гепатиту высокой степени активности. Отличительными признаками являются: а. появление в портальных трактах лимфоидных фолликулов, рядом с которыми могут формироваться макрофагальные гранулемы; б. в лимфомакрофагальном инфильтрате большое количество плазматических клеток, синтезирующих иммуноглобулины, которые можно выявить на мембранах гепатоцитов с помощью иммуногистохимических методов. В.Алкогольный гепатит. • Большинство гепатологов признают только острый алкогольный гепатит. Морфологические признаки: а) жировая дистрофия гепатоцитов; 6) фокальные некрозы отдельных гепатоцитов; в) наличие внутриклеточных эозинофильных включений (алкогольный гиалин — тельца Мэллори); г) преимущественно лейкоцитарный клеточный инфильтрат; д) развитие соединительной ткани преимущественно вокруг центральных вен (перивенулярный фиброз). • Прогрессирует с выходом в мелкоузловой цирроз печени. ЦИРРОЗЫ Цирроз — хроническое заболевание печени, характеризующееся структурной перестройкой органа со сморщиванием и образованием узлов — ложных долек. Морфологические признаки: а) дистрофия и некроз гепатоцитов; б) диффузный склероз; в) нарушение регенерации с образованием ложных долек (структурная перестройка);

В большинстве случаев пациенты жалуются на дискомфорт в области правого подреберья, тошноту, рвоту, нарушение аппетита и стула, слабость, снижение работоспособности, похудение, желтушность, зуд кожи. Диагностические мероприятия заключаются в проведении биохимического анализа крови, УЗИ органов брюшной полости, биопсии печени.

В данной статье вы найдете ответы на следующие вопросы: что такое хронический гепатит, каковы его причины и признаки, как лечить хронический гепатит у детей и взрослых.

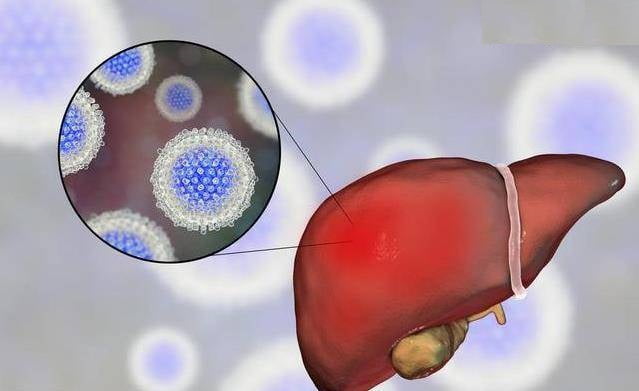

Хронический (активный) гепатит печени – что это такое? Так называется воспалительное поражение паренхимы и стромы печени, развивающееся под действием различных причин и продолжающееся больше 6 месяцев. Патология представляет серьезную социально-экономическую и клиническую проблему в связи с неуклонным ростом заболеваемости. По данным статистики, в мире зафиксировано 400 млн. больных хроническим гепатитом В и 170 млн. пациентов с хроническим гепатитом С, при этом ежегодно добавляется более 50 млн. впервые выявленных гепатитов В и 100-200 млн. гепатитов С. За последние 20-25 лет накоплено немало важных сведений о хроническом гепатите, стал понятен механизм его развития, поэтому разработаны более эффективные способы терапии, которые постоянно совершенствуются. Изучением вопроса занимаются врачи инфекционисты, терапевты, гастроэнтерологи и другие специалисты. Исход и эффективность терапии напрямую зависят от формы гепатита, общего состояния и возраста пациента. Классификация хронического гепатитаХронический гепатит классифицируется по нескольким критериям: этиологии, степени активности патологии, данным биопсии. По причинам возникновения выделяют хронический вирусный гепатит В, С, Д, А, лекарственный, аутоиммунный и криптогенный (неясной этиологии).

Хронический гепатит классифицируется по нескольким критериям: этиологии, степени активности патологии, данным биопсии. По причинам возникновения выделяют хронический вирусный гепатит В, С, Д, А, лекарственный, аутоиммунный и криптогенный (неясной этиологии). Степень активности патологических процессов может быть различной:

На основе гистологического исследования и биопсии выделяют 4 стадии хронического гепатита.

Причины и патогенез хронического гепатитаПатогенез различных форм хронического гепатита связан с повреждением ткани и клеток печени, формированием иммунного ответа, включением агрессивных аутоиммунных механизмов, которые способствуют развитию хронического воспаления и поддерживают его в течение длительного времени. Но специалисты выделяют некоторые особенности патогенеза в зависимости от этиологических факторов.

Причиной хронического гепатита чаще всего является ранее перенесенный вирусный гепатит В, С, Д, иногда А. Каждый возбудитель по-разному воздействует на печень: вирус гепатита В не вызывает разрушения гепатоцитов, механизм развития патологии связан с иммунной реакцией на микроорганизм, который активно размножается в клетках печени и других тканях. Второй распространенной причиной патологии считается интоксикация организма, вызванная воздействием алкоголя, лекарственных препаратов (антибиотики, гормональные средства, противотуберкулезные медикаменты и т. п.), тяжелых металлов и химикатов. Токсины и их метаболиты, накапливаясь в клетках печени, вызывают сбой в их работе, накопление желчи, жиров и обменные нарушения, которые приводят к некрозу гепатоцитов. Помимо этого, метаболиты являются антигенами, на которые активно реагирует иммунная система.

Спровоцировать развитие патологии может нерациональное питание, злоупотребление алкоголем, неправильный образ жизни, инфекционные заболевания, малярия, эндокардит, различные болезни печени, которые вызывают метаболические нарушения в гепатоцитах. Основные симптомы хронического гепатитаСимптомы хронического гепатита вариабельны и зависят от формы патологии. Признаки при малоактивном (персистирующем) процессе слабо выражены либо совсем отсутствуют. Общее состояние пациента не меняется, но ухудшение вероятно после злоупотребления алкоголем, интоксикации, витаминной недостаточности.

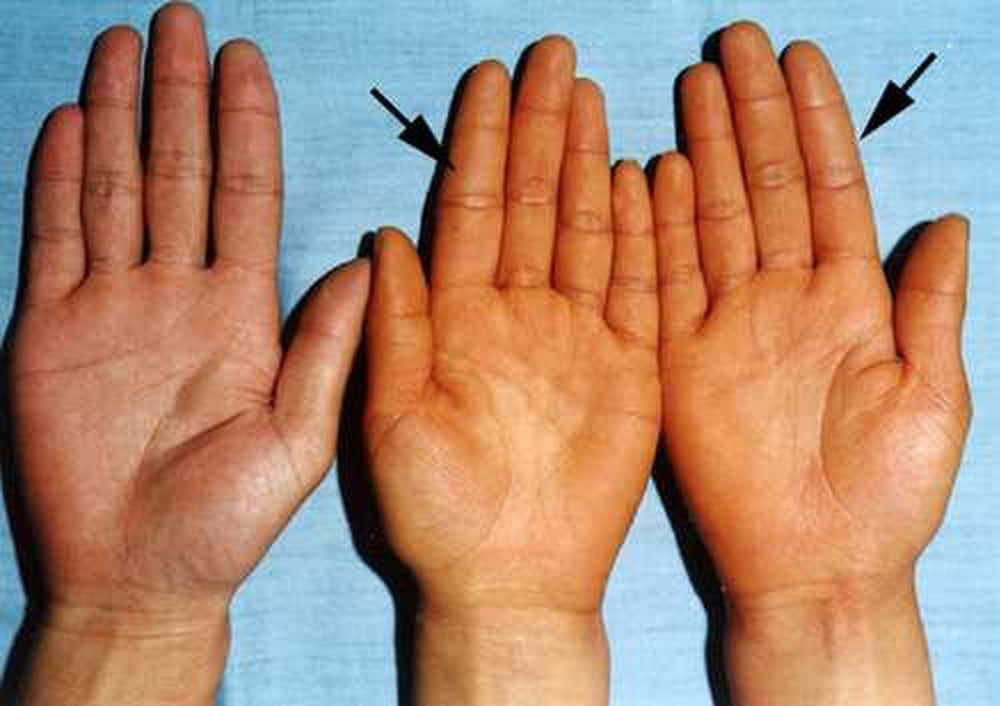

Клинические признаки при активной (прогрессирующей) форме хронического гепатита ярко выражены и проявляются в полном объеме. У большинства больных регистрируется диспепсический синдром (метеоризм, тошнота, рвота, нарушение аппетита, вздутие живота, изменение стула), астеновегетативный синдром (резкая слабость, утомляемость, снижение работоспособности, похудение, бессонница, головные боли), синдром печеночной недостаточности (желтуха, лихорадка, появление жидкости в брюшной полости, кровоточивость тканей), длительные или периодические боли в области живота справа. На фоне хронического гепатита увеличиваются размеры селезенки и регионарные лимфатические узлы. Из-за нарушения оттока желчи развивается желтуха, зуд. Также на кожных покровах можно обнаружить сосудистые звездочки. Во время осмотра выявляется увеличение размеров печени (диффузное либо захватывающее одну долю). Печень плотная, болезненная при пальпации.

Хронический вирусный гепатит Д протекает особенно тяжело, для него характерна ярко выраженная печеночная недостаточность. Большинство пациентов жалуются на желтуху, зуд кожных покровов. Помимо печеночных, диагностируются внепеченочные признаки хронического гепатита: поражение почек, мышц, суставов, легких и пр. Особенность хронического гепатита С – длительное персистирующее течение. Более 90% острых гепатитов С завершаются хронизацией. У пациентов отмечается астенический синдром и незначительное увеличение печени. Течение патологии волнообразное, через несколько десятков лет она заканчивается циррозом в 20-40% случаев. Аутоиммунный хронический гепатит встречается у женщин от 30 лет и старше. Для патологии характерна слабость, повышенная утомляемость, желтушность кожи и слизистых, болезненность в правом боку. У 25 % больных патология имитирует острый гепатит с диспепсическим и астеновегетативным синдромом, лихорадкой. Лекарственный хронический гепатит характеризуется множественными признаками, отсутствием специфических симптомов, иногда патология маскируется под острый процесс или механическую желтуху.

Диагностика хронического гепатитаДиагностика хронического гепатита должна быть своевременной. Все процедуры проводятся в отделении гастроэнтерологии. Окончательный диагноз ставят на основании клинической картины, инструментального и лабораторного обследования: анализа крови на маркеры, УЗИ органов брюшной полости, реогепатографии (исследование кровоснабжения печени), биопсии печени. Анализ крови позволяет определять форму патологии благодаря обнаружению специфических маркеров – это частицы вируса (антигены) и антитела, которые образуются в результате борьбы с микроорганизмом. Для вирусного гепатита А и Е характерны маркеры только одного типа – anti-HAV IgM или anti-HЕV IgM. При вирусном гепатите В можно обнаружить несколько групп маркеров, их количество и соотношение указывают на стадию патологии и прогноз: поверхностный антиген В (HBsAg), антитела к ядерному антигену Anti-HBc, Anti-HBclgM, НВеАg, Anti-HBe (он появляется только после завершения процесса), Anti-HBs (формируется при адаптации иммунитета к микроорганизму).

Функции печени оцениваются на основании биохимического анализа, а точнее, определении концентрации АЛТ и АСТ (аминотрансферазы), билирубина (желчного пигмента), щелочной фосфатазы. На фоне хронического гепатита их количество резко увеличивается. Поражение клеток печени приводит к резкому снижению концентрации альбуминов в крови и значительному увеличению глобулинов. УЗИ органов брюшной полости – безболезненный и безопасный способ диагностики. Он позволяет определить размеры внутренних органов, а также выявить произошедшие изменения.

Лечение хронического гепатитаЛечение хронического гепатита преследует цель устранения причины возникновения патологии, купирования симптомов и улучшения общего состояния. Терапия должна быть комплексной. Большинству пациентов назначают базисный курс, направленный на снижение нагрузки на печень. Всем больным с хроническим гепатитом необходимо сократить физические нагрузки, им показан малоактивный образ жизни, полупостельный режим, минимальное количество лекарственных препаратов, а также полноценная диета, обогащенная белками, витаминами, минералами (диета № 5).

При возникновении запоров показаны мягкие слабительные средства, для улучшения пищеварения – ферментные препараты без содержания желчи. Для защиты клеток печени и ускорения процессов восстановления назначают гепатопротекторы. Их следует принимать до 2-3 месяцев, желательно повторять курс приема таких лекарств несколько раз в год. При выраженном астеновегетативном синдроме используют поливитамины, природные адаптогены. Вирусные хронические гепатиты плохо поддаются терапии, большую роль играют иммуномодуляторы, которые косвенно воздействуют на микроорганизмы, активизируя иммунитет пациента. Использовать самостоятельно эти медикаменты запрещено, так как они обладают противопоказаниями и особенностями.

Особое место среди таких препаратов занимают интерфероны. Их назначают в виде внутримышечных или подкожных инъекций до 3 раз в неделю; при этом возможно повышение температуры тела, поэтому перед инъекцией необходим прием жаропонижающих средств. В детском возрасте эта группа препаратов используется в виде ректальных свечей. Если позволяет состояние пациента, проводят интенсивную терапию: применяют препараты интерферона и противовирусные средства в больших дозировках, например, комбинируют интерферон вместе с рибавирином и ремантадином (особенно при гепатите С). Постоянный поиск новых лекарственных препаратов привел к разработке пегилированных интерферонов, в которых молекула интерферона соединена с полиэтиленгликолем. Благодаря этому лекарство может дольше находиться в организме и длительно бороться с вирусами. Такие медикаменты высокоэффективны, они позволяют сократить частоту их приема и продлить период ремиссии хронического гепатита.

Аутоиммунный хронический гепатит лечится глюкокортикоидами в комбинации с азатиоприном. Гормональные средства принимают внутрь, после наступления эффекта их дозу понижают до минимально допустимой. При отсутствии результатов назначают пересадку печени.

Профилактика и прогноз хронического гепатитаБольные и носители вирусов гепатита не представляют большой опасности для окружающих, так как заражение воздушно-капельным и бытовым путем исключается. Заразиться можно только после контакта с кровью или другими биологическими жидкостями. Для экстренной профилактики и лечения хронического гепатита В (с целью полного излечения) в первые сутки после возможного заражения применяют человеческий иммуноглобулин. Также показана вакцинация против гепатита В. Специфическая профилактика других форм этой патологии не разработана. Прогноз хронического гепатита зависит от вида болезни. Лекарственные формы практически полностью излечиваются, аутоиммунные также хорошо поддаются терапии, вирусные редко разрешаются, чаще всего они трансформируются в цирроз печени. Совмещение нескольких возбудителей, например, вируса гепатита В и Д, вызывает развитие наиболее тяжелой формы заболевания, которая быстро прогрессирует. Отсутствие адекватной терапии в 70% случаев приводит к циррозу печени. Читайте также:

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.

|