Как вирус выходит из клетки

Процесс репродукции вируса завершается формированием и освобождением вирионов из клетки. Зрелые вирионы образуются из синтезированных в клетке вирусных компонентов: нуклеиновой кислоты и белков. Как только их концентрация достигнет определенного уровня, начинается процесс самосборки вирионов, в основе которого лежит специфическое узнавание-взаимодействие вирионных компонентов.

В инфицированных клетках вирусные нуклеиновые кислоты и вирусспецифические белки синтезируются в значительно большем количестве, чем включаются в вирусные частицы. Синтез вирусных нуклеиновых кислот и вирусспецифических белков происходит почти одновременно и не менее чем на 1 ч опережает начало созревания вирусных частиц.

Разнообразие структуры вирусов отражается на способе их формирования и выходе из клетки. У просто устроенных вирусов формируются провирионы, которые затем в результате модификаций белков превращаются в вирионы.

Все безоболочечные вирусы позвоночных имеют кубическую симметрию. Структурные белки просто устроенных вирусов связываются спонтанно, образуя капсомеры, которые благодаря самосборке образуют капсиды, в которые упаковывается вирусная нуклеиновая кислота.

В процессе морфогенеза пикорнавирусов образуются различные вирусные структуры с последовательно возрастающими коэффициентами седиментации. Комплектование вириона часто связано с протеолитическим расщеплением одного или более капсидных белков, что хорошо изучено на примере полиовируса и вируса ящура.

Перед образованием зрелых вирионов из трех структурных полипептидов VPO, VP1 и VP3 (по 60 копий каждого) формируется прокапсид. Затем белок VPO расщепляется на два структурных белка (VP2 и VP4), и образуются зрелые частицы пикорнавирусов.

Механизм укладки вирусной нуклеиновой кислоты в переформированный прокапсид был выяснен у аденовирусов. Особый белок, прикрепленный к нуклеотидной последовательности на одном конце вирусной ДНК-известный как упаковывающая последовательность, помогает ДНК входить в прокапсид, прикрепляясь к базовым белкам ядра, после чего некоторые капсидные белки расщепляются и вирион становится зрелым. Большинство безоболочечных вирусов накапливается в цитоплазме или ядре и их можно обнаружить, как внутриклеточные инфекционные вирионы перед освобождением путем цитолиза.

Вирионы могут освобождаться из клетки при ее разрушении в результате лизиса или медленного, контролируемого процесса. По первому типу выходят из клетки вирусы, лишенные оболочки. Второй тип выхода из клетки характерен для оболочечных вирусов.

У оболочечных вирусов сначала формируются нуклеокапсиды, или сердцевины, которые затем покрываются белками наружных оболочек. Вирусы, имеющие оболочку (кроме вирусов оспы и реовирусов), формируются на клеточных мембранах.

Все оболочечные вирусы млекопитающих со спиральным нуклеокапсидом, так же как некоторые вирусы с икосаэдрическим нуклеокапсидом (герпесвирусы, тогавирусы и ретровирусы), созревают при почковании через плазматическую мембрану, через внутреннюю цитоплазматическую мембрану или через мембрану ядра.

Выход этих вирусов из клетки является одновременно и завершающей стадией формирования зрелого вириона. Образование зрелых вирионов у оболочечных вирусов осуществляется при почковании их нуклеопротеинов через модифицированные участки цитоплазматических или ядерных (герпесвирусы) мембран, в которых клеточные белки заменены вирусспедифическими.

Внутриклеточные и внеклеточные (полные) вирионы вируса оспы различаются между собой в антигенном отношении. Вирус выходит из ядра только через те участки мембраны, которые образовались после заражения. Именно этим и объясняется наличие вирусспецифических белков в вирусной оболочке.

Включение вирусных гликопротеинов в липидную двуслойную оболочку зараженной клетки происходит в результате замещения клеточных белков. Вирусные гликопротеины, объединенные в олигомеры, образуют типичные палочкообразные или булавообразные пепломеры с гидрофильными участками, экспонируемые над наружной поверхностью мембраны, а гидрофобный трансмембранный якорный домен и короткий гидрофильный цитоплазматический домен проецируется слабо в цитоплазме. В случае с икосаэдрическими вирусами, каждая молекула белка нуклеокапсида соединена непосредственно с цитоплазматическим доменом олигомера мембранного гликопротеина, окружающего нуклеокапсид.

Вирусы со спиральными нуклеокапсидами в большинстве случаев имеют матриксный белок, который прикрепляется к цитоплазматическому участку гликопротеинового пепломера; а противоположным концом к матриксному белку и это инициирует почкование. Освобождение отдельного вириона и массы вирионов не сопровождается образованием бреши в плазматической мембране и ее заметным повреждением. Многие, но не все вирусы, которые почкуются через плазматическую мембрану, являются цитопатогенными и могут быть связаны с персистентной инфекцией.

Флавивирусы, коронавирусы, артеривирусы и буньявирусы созревают, почкуясь через мембрану комплекса Гольджи или гладкой эндоплазматической сети; везикулы, содержащие вирус, затем мигрируют к плазматической мембране, с которой они сливаются, освобождая вирионы экзоцитозом. Уникальным для герпесвирусов является то, что их оболочка формируется при почковании через внутренний слой ядерной мембраны. Такие вирионы выходят из клетки через каналы цитоплазматического ретикулума, соединяющие ядерную оболочку с наружной мембраной клетки.

Благодаря такому механизму выделения, эти вирусы могут передаваться от клетки к клетке, несмотря на наличие антител в экстрацеллюлярном пространстве. Таким образом, возможна передача вируса от клетки к клетке без выхода во внешнюю среду.

Особую проблему представляет механизм формирования зрелых вирусных частиц, содержащих несколько различных молекул РНК (ортомиксо-, рео-, бир-на- и аренавирусы). Трудно представить, каким образом из пула нуклеиновых кислот в данный вирион попадает строго определенный комплект молекул РНК. Вероятно, важную роль в отборе нужных молекул играет специфическое взаимодействие нуклеиновой кислоты с определенными структурными белками вирионов.

- Вернуться в оглавление раздела "Микробиология."

" title="Рисунки Владимира Орехова"/>

Все сейчас говорят о вирусах: коронавирус, грипп, ВИЧ, гепатит, ВПЧ, оспа и т.д. В мире существует более тысячи видов вирусов, способных поражать различные живые клетки, да практически все виды клеток. А что же такое вирусы и с чем их едят (в прямом и переносном смысле)? Где они живут, как попадают к нам в организм, что там делают и есть ли лекарства против них? Статей и постов в интернете много, в том числе, антинаучных и дилетантских. Поэтому ТИА обратилось за информацией в Тверской медуниверситет, к профессору кафедры микробиологии и вирусологии, доктору медицинских наук, декану фармацевтического факультета Юлии Червинец.

Что такое вирус и в чём отличие от бактерий?

Название "вирус" произошло от латинского слово virus и переводится как "яд". По сути, это мельчайшие внутриклеточные микробы-паразиты, потому что живут и размножаются они только внутри хозяина - практически во всех живых организмах (бактериях, грибах, растениях, животных и человеке). Несмотря на своё "коварство", все вирусы имеют примитивное строение: одна нуклеиновая кислота (ДНК или РНК), окруженная одной или несколькими оболочками. Различают просто устроенные вирусы (безоболочечные) и сложно устроенные вирусы (оболочечные). К простым вирусам относят: вирусы полиомиелита, гепатита А, аденовирусы. Примеры сложных вирусов: гепатит В, грипп, парагрипп, корь, ВИЧ, герпес. Различаются вирусы и по форме:

- палочковидная (вирус табачной мозаики)

- пулевидная (вирус бешенства)

- сферическая (вирусы полиомиелита, ВИЧ)

- нитевидная (филовирусы)

- в виде сперматозоида (многие бактериофаги).

Размеры вирусов настолько малы (18-400 нм), что увидеть их можно только с помощью электронного микроскопа. Единицы измерения - нанометры, в отличие от бактерий (микрометры, мкм). Кстати, вирусы приблизительно в 100 раз меньше бактерий. Наиболее мелкими вирусами являются вирус полиомиелита (20 нм), гепатита А (30 нм), гепатита С (50 нм), вирус бешенства (170 нм), наиболее крупным — вирус натуральной оспы (350 нм).

От бактерий вирусы отличаются не только размерами, но и количеством генов (минимальное у вирусов от 4 до сотни, у бактерий – от 3000); нуклеиновыми кислотами (вирусы содержат только одну - ДНК или РНК, а бактерии – обе); количеством ферментов и, конечно же, самой формой жизни: вирусы размножаются только внутри живых существ, а бактерии – свободноживущие.

Интересный факт: первооткрыватель вирусов и основоположник вирусологии - русский ученый Д.И. Ивановский. В 1892 году описал необычные свойства возбудителей болезни табака (табачной мозаики), которые проходили через бактериальные фильтры и были названы "фильтрующимися частицами".

Жизненный цикл вирусов состоит из нескольких этапов:

1. Вирус прикрепляется к поверхности чувствительной клетки. Для каждого вируса есть свои чувствительные клетки, например, для гепатита – клетки печени, для гриппа – клетки дыхательных путей и т.д.

2. Проникновение вируса в клетку: либо его оболочка сливается с мембраной клетки или клетка сама его захватывает и поглощает.

3. Далее в клетке идёт процесс как бы “раздевания” вируса от всех его оболочек и активация его нуклеиновой кислоты.

4. Начинается синтез нуклеиновых кислот и белков вируса, т.е. вирус подчиняет системы клетки хозяина и заставляет их работать на своё воспроизводство.

5. Сборка вируса — многоступенчатый процесс, включающий в себя соединение всех компонентов.

6. Последний этап - выход вирусных частиц из клетки взрывным путем или почкованием. Полный цикл размножения вирусов завершается через 5-6 ч (вирус гриппа) или через несколько суток (вирус кори). Из погибающей клетки, которая длительное время может сохранять жизнеспособность, одновременно выходит большое количество вирусов. В результате пораженные вирусом клетки в основном погибают от истощения, а новые вирусы завоевывают и разрушают другие клетки. Но возможна и так называемая онкогенная трансформация клетки: тогда в организме появляется и начинает расти из мутированных клеток раковая опухоль.

Сколько вирус может жить вне организма хозяина и где?

Как правило, большинство вирусов малоустойчивы во внешней среде: они становятся инертны и погибают от многих причин, если снова не попадут в чувствительную клетку. Некоторые вирусы во внешней среде могут образовывать кристаллы, что свойственно только неживой материи.

Вирусы быстро погибают под действием солнечных лучей, ультрафиолета, стандартных веществ для дезинфекции. В воздухе помещений вирусы могут сохраняться несколько часов. При кипячении полностью инактивируются в течение нескольких минут.

Однако вирусы устойчивы к низким температурам: сохраняют свою жизнеспособность при t +4°С в течение нескольких недель, а при замораживании - в течение нескольких месяцев, а иногда и лет (особенно супернизких температурах).

Устойчивость вируса на различных поверхностях различна и зависит от температуры. На бумаге вирус разрушается за 3 часа, на банкнотах - за 4 дня, на дереве и одежде - за 2 дня, на стекле - за 4 дня, на металле и пластике - за 7 дней. Кстати, на внутреннем слое использованной маски они могут жить 7 дней, а на внешней поверхности маски – даже более недели (данные соответствуют условиям при температуре +22 °С и влажности 65 %).

Есть и исключения. Некоторые вирусы обладают значительной устойчивостью при комнатной температуре: вирус гепатита В сохраняет жизнеспособность в течение трех месяцев, гепатита А – в течение нескольких недель. ВИЧ сохраняется в высохшей крови до двух недель, в донорской крови вирус остается жизнеспособным в течение нескольких лет.

Что такое штаммы и почему вирусы мутируют?

Штамм (от нем. Stamm - "ствол,род") — чистая культура вирусов, изолированная в определённое время и в определённом месте. Один и тот же штамм не может быть выделен второй раз из того же источника в другое время. В зависимости от среды обитания – почва, вода, воздух, время года, чувствительный организм (человек, животные, птицы) - вирусы подразделяют на штаммы. Например, водный штамм, весенний, птичий, свиной и т.п. Во внешней среде геном вируса подвержен различным воздействиям, например, ультрафиолетовое облучение, солнечная радиация, химические вещества, что приводит к различного рода мутациям, т.е. изменениям в структуре нуклеиновой кислоты. В зависимости от характера мутаций вирусы могут изменять свои свойства, скажем, сменить хозяина. Так, вирус гриппа, который поражал только птиц, стал поражать и людей.

Как часто происходит в мировом научном сообществе открытие нового вируса?

Ученые каждый год открывают новые вирусы. Так, в 1972 г. открыт вирус Эбола, 1980-1989 гг. - вирусы иммунодефицита человека, гепатита Е и С, коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году от больных ОРВИ. В Китае 2002—2003 годах была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, SARS). Заболевание было вызвано штаммом коронавируса SARS-CoV. В результате болезнь распространилась на другие страны, всего заболело 8273 человека, 775 умерло (летальность 9,6 %). И вот в 2019 году появился новый штамм коронавируса CoViD 19, который вызвал пандемию.

Так откуда берутся вирусы?

Вопрос риторический. Пока ответа у науки нет. Может быть, они были привнесены из космоса на космических телах. Ведь при низких температурах они могут сохраняться неопределенно долгое время.

Как они попадают в организм человека/животного и т.д.?

Разными путями: воздушно-капельным (корь, грипп, ветряная оспа), половым (ВИЧ, вирус простого герпеса 2 типа), через кровь (гепатит В,С, ВИЧ), через инфицированные продукты (гепатит А, Е) или через членистоногих (скажем, клещей). Различают вирусы, вызывающие инфекции с преимущественным поражением органов дыхания (респираторные), кишечника (ротавирусы), печени (вирус гепатита), иммунной (ВИЧ) или нервной системы (бешенство, энцефалит).

Как организм реагирует на вирус?

Частицы самого вируса, а также биологически активные вещества, выделяющиеся при разрушении наших клеток, могут вызвать повышение температуры тела, тошноту, рвоту, сильную слабость, головокружение вплоть до потери сознания, нарушение работы сердечно-сосудистой системы и др. На фоне нарушения функционирования различных органов и систем к вирусной инфекции может присоединиться бактериальная (стафилококки, стрептококки, кишечные бактерии) и грибковая (дрожжевые грибы), усугубив воспалительный процесс с тяжелыми последствиями вплоть до летального исхода.

Как наш организм борется?

Однако организм человека не простая мишень для атаки болезнетворных микроорганизмов, он активно борется, и в этом нам помогает иммунная система. Вырабатываются специфические, нейтрализующие данный вирус антитела, формируются клетки-"убийцы" или Т-лимфоциты, которые уничтожают как поражённые, инфицированные клетки, так и сам вирус. Но иммунной системе нужно время, чтобы вычислить "чужака", "вирусного преступника", который не просто прячется внутри наших клеток, но и старается обмануть иммунную систему. Например, новое или мутировавшее поколение вируса наша иммунная система поначалу не видит. Конечно же, со временем все вирусные клетки распознаются, но к сожалению, с потерей драгоценного времени для нашего организма.

Возможно ли повторное заражение одним и тем же вирусом?

Наше здоровье зависит напрямую от активности и лабильности иммунной системы. Если она работает со сбоями и не справляется с негативным воздействием патогенов, заболевание может перейти в хроническую форму вплоть до смертельного исхода. Поэтому повторное заражение этим же вирусом возможно. Другая причина появления рецидива заболевания - мутации вируса. Если вирус стабилен, то наша иммунная система запоминает его и, как правило, повторных случаев инфицирования не бывает. Но если вирус подвергается изменчивости, то попав в организм человека, он воспринимается уже как новый вирус.

Есть ли лекарственные препараты для лечения вируса? Что может убить вирус?

Да есть, но не против всех вирусов. Антибиотики, применяемые при лечении бактериальных инфекций, здесь совершенно не работают, т.к. они воздействуют на структуры клетки только бактерий. В случае вирусной инфекции нужны препараты, которые блокируют различные этапы размножения вируса в клетке. Таким неспецифическим веществом является интерферон, который вырабатывается клетками организма человека (кишечника, печени).

Если выработка интерферона недостаточна, то можно применить индукторы интерферона, например: ламовакс, курантил, дибазол, адаптогены растительного (элиутерококк, оралия) и животного происхождения (вытяжка из мидий). Активно действуют при респираторных вирусных заболеваниях препараты интерферона - виферон, амиксин и др. Подавляют активность вируса гриппа на ранних стадиях ремантадин, амантадин, арбидол. Герпес подавляет ацикловир (зовиракс) и т.п. Однако пока точно неизвестны препараты, подавляющие репродукцию коронавируса. К специфическому лечению от коронавируса относится введение плазмы от переболевших людей, которая содержит антитела, но этот метод находит ограниченное применение.

Зачем нужна вакцинация? Как и из чего делают вакцины?

По сути, вакцины - это препараты для создания искусственного активного иммунитета. Термин "вакцина" произошел от французского vacca – "корова". Его ввел Л. Пастер в честь Дженнера, применившего вирус коровьей оспы для иммунизации людей против натуральной оспы человека. Вакцины – это препараты, содержащие сами микроорганизмы (убитые или живые ослабленные), части микроорганизмов, а также анатоксины (токсин, лишенный своих ядовитых свойств, но сохранивший свойства активировать иммунный ответ). После введения вакцины вырабатываются специфические антитела, которые нейтрализуют, прежде всего, поверхностные рецепторы вируса, с помощью которых он проникает в клетку. Таким образом блокируется основной механизм проникновения вируса в клетку. Многие вакцины создают пожизненный иммунитет у человека, например, вакцина от гепатита В, кори, краснухи, полиомиелита, эпидемического паротита.

Сколько времени уходит на создание вакцины?

На создание вакцины уходит 1-2 года, в течение которого должны пройти многочисленные проверки на эффективность и безопасность препарата, испытания на животных, потом на людях-добровольцах, а после – наладить массовое фармацевтическое производство.

Что представляют собой тесты на вирус? Как в лабораториях выявляют положительные результаты анализов?

Диагностика вируса основана на определении структуры вируса (специфических рецепторов и нуклеиновой кислоты), а также противовирусных антител у переболевших людей. Используются различные реакции: иммуноферментный анализ (ИФА), полимеразная цепная реакция (ПЦР). Время диагностики зависит от производителя тестов - от нескольких часов до 1 суток.

Несколько примеров самых массовых с убийственных с точки зрения эпидемий вирусов в истории человечества

Вирусы гриппа постоянно циркулируют среди населения, вызывая сезонные подъемы заболевания, периодически приобретающие характер эпидемий и даже пандемий. Эпидемии гриппа наносят огромный экономический ущерб, приводят к людским потерям. Это, прежде всего, относится к вирусам типа А, который каждые 2-3 года вызывает эпидемии, а несколько раз в столетие - пандемии с числом заболевших 1-2 млрд. человек. Эпидемии, вызываемые вирусом типа В, повторяются через 3-6 лет.

Пандемии гриппа, вызванные мутированными вирусами, против которых у людей нет иммунитета, возникают 2-3 раза в 100 лет. Пандемия гриппа 1918—1919 ("испанка", штамм H1N1) унесла жизни 40-50 миллионов человек. Предполагают, что вирус "испанки" возник в результате рекомбинации генов вирусов гриппа птиц и человека. В 1957—1958 была пандемия "азиатского гриппа", вызванная штаммом H2N2; в 1968—1969 - пандемия "гонконгского гриппа" (H3N2).

С 2009 появилось новое заболевание людей и животных, вызываемое штаммами вируса гриппа А/H1N1, А/H1N2, А/H3N1, А/H3N2 и А/H2N3, известных под общим названием "вирус свиного гриппа". Он распространён среди домашних свиней, а также может циркулировать в среде людей, птиц и др. видов; этот процесс сопровождается его мутациями.

Как уберечься от вирусов? Существуют ли действенные меры профилактики и гигиены?

Выделяют специфические и неспецифические способы профилактики вирусных инфекций. Специфические заключаются в использовании вакцин, при их наличии. При их введении у человека формируется как правило пожизненный иммунитет (вакцина от кори, краснухи, эпидемического паротита, ветряной оспы, гепатита В). Существует также экстренная профилактика. Ее проводят во время эпидемического подъема заболеваемости. Для экстренной профилактики, например, гриппа применяют противовирусные химиопрепараты: ремантадин (активен только против вирусов типа А), арбидол, амиксин, оксалиновую мазь и др. Используют также интерферон, дибазол, различные индукторы интерферона (например, элеутерококк, продигиозан).

Против многих вирусных инфекций вакцин не существует. В этом случае помогает неспецифическая профилактика. Существуют ряд общих правил:

- соблюдать личную гигиену (мойте руки перед приемом пищи, после использования туалета; не трогайте грязными, немытыми руками нос, глаза, рот).

- обязательно поддерживать здоровый образ жизни с помощью сбалансированного питания, занятий физкультурой, прогулок на свежем воздухе и многое другое.

Но для каждого вируса неспецифическая профилактика своя. Если речь идет о вирусах, передающихся воздушно-капельным путем, то необходимо придерживаться следующих правил:

- надевать маски, причем на больного человека, чтобы исключить попадание в пространство крупных частиц слюны при кашле и чихании, мелкие же частицы она не задерживает;

- тщательно убирать помещения, так как вирус любит теплые и пыльные помещения, поэтому стоит уделить время влажной уборке и проветриванию;

- избегать массовых скоплений людей и воздержаться от походов в общественные места.

Если вирус передается с помощью фекально-орального механизма, например, вирус гепатита А, то необходимо соблюдать следующее:

- употреблять чистую или кипяченую воду;

- мыть фрукты, ягоды, овощи кипяченой водой:

- поливать свой сад и огород проточной водой.

Если вирус передается через кровь, например, вирус гепатита В,С, ВИЧ, то необходимы:

- дезинфекция, стерилизация медицинских изделий;

- обследование доноров крови;

- не употреблять наркотики;

- использовать индивидуальные предметы личной гигиены;

- быть осторожными с маникюром, пирсингом и татуировками, делать это только в профессиональном салоне.

Если вирус передается половым путем, например, ВИЧ, то нужно:

- исключить незащищенные половые контакты, если вы не уверены в своём партнёре;

- использовать барьерные средства контрацепции, если вы не знаете статус своего партнера.

Сейчас известно 39 видов коронавирусов, в каждый вид могут входить десятки и сотни штаммов. Кроме того, есть еще 10 видов — кандидатов в коронавирусы. Специалисты пока только проверяют, можно ли их считать настоящими коронавирусами. У них широкий спектр хозяев среди птиц и зверей, у которых они вызывают заболевания дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. К людям коронавирусы приходят от животных: вирус атипичной пневмонии 2002—2003 годов SARS-CoV пришел от подковоносых летучих мышей, от которых он перескочил в мусанга, или малайскую пальмовую куницу, а из мусанга — уже в человека. (Любителям кофе малайская пальмовая куница должна быть знакома — это тот самый зверек, без которого не было бы кофе копи-лювак: мусангам скармливают кофейные зерна, которые определенным образом ферментируются в кишечнике, изменяя вкусовые свойства; кофе из зерен, которые прогнали через мусангов, считается особо изысканным и стоит весьма немалых денег.)

Еще один человеческий коронавирус известен по вспышке ближневосточного респираторного синдрома, первые случаи которого были зарегистрированы в 2012 году в Саудовской Аравии, — он получил название MERS-CoV. Этот вирус также пришел к людям от летучих мышей с промежуточной остановкой в одногорбых верблюдах (оттого его еще называют верблюжьим гриппом, что неправильно, — коронавирусы от вирусов гриппа отличаются). Умирают от него более трети заразившихся, однако заразиться им сложно: с момента появления вируса и до начала этого года в мире зарегистрировано лишь около двух с половиной тысяч случаев.

Подозревают, что и новый вирус SARS-CoV-2 тоже пришел к нам от летучих мышей.

Наконец, есть еще четыре человеческих коронавируса, два из которых, HCoV-229E и HCoV-OC43, были известны еще до атипичной пневмонии от SARS-CoV, а два других, HCoV-NL63 и HCoV-HKU1, открыли в 2004 и 2005 годах. Все четыре не вызывают ничего серьезнее мягкой простуды; хотя коронавирусная простуда встречается довольно часто — на ее счет относят 15—30% всей простуды в мире.

Но об эпидемиологии коронавирусов мы рассказывать не будем, а вместо этого поговорим о том, как они устроены и как на них реагируют наши клетки.

Обладатели белковой короны

И белок S, и белок HE сидят в мембранной липидной оболочке. Откуда она берется? Как мы помним, наши клетки окружены мембраной и внутри них существует много мембранных органелл — клеточных органов, выполняющих разные функции и ради правильной работы отделенных от остальной клетки двуслойной липидной мембраной. Ее-то вирус и заимствует, выходя из клетки, а как именно, скажем чуть ниже. Кроме S и HE в ней сидит очень много белка М, который поддерживает и структурирует мембрану, и еще немного белка E. Под липидной оболочкой с белками мы найдем геном вируса — нить молекулы РНК, которая усажена белком N: он упаковывает вирусную РНК в компактную свернутую спираль. (Белковая оболочка вирусов, непосредственно взаимодействующая с нуклеиновой кислотой, называется капсидом.) Когда РНК попадает в клетку, то на ней сразу можно синтезировать белки, и такую РНК у вирусов обозначают плюсом.

По этим признакам коронавирусы относят к РНК-содержащим вирусам, чей геном представляет собой одну-единственную плюс-цепь РНК. Так же выглядит геном у множества других вирусов, среди которых есть риновирусы (одна из самых частых причин простуды) и вирус гепатита С. В то же время коронавирусы относят к оболочечным вирусам, у которых кроме нуклеиновой кислоты и связанного с ней структурно-защитного белка (у коронавирусов это белок N) есть еще мембранная оболочка. К оболочечным вирусам еще относятся, например, вирусы герпеса, у которых наследственная информация хранится в ДНК, и ВИЧ. Как видим, по отдельности разные молекулярные черты можно найти у множества вирусов и лишь по их сочетанию отделить одну группу вирусов от другой.

Кстати, геном в виде РНК — это, можно сказать, слабость коронавирусов. В нуклеиновых кислотах время от времени появляются мутации либо из-за внешних факторов, вроде фоновой радиации, либо из-за стандартных ошибок белков, которые эти нуклеиновые кислоты копируют. Но в клеточной ДНК мутации могут быть исправлены специальными ремонтными белками. Этим же ремонтом способны воспользоваться вирусы с геномом в виде ДНК или же те, которые геномную РНК на время копируют в ДНК (такие вирусы называются ретровирусами). А в коронавирусной РНК ошибки никак не исправляются. Мутации помогают вирусам сменить хозяина, но среди мутаций есть очень много вредных, и если вирус не может никак корректировать дефекты в ДНК, они в какой-то момент могут сделать его просто нежизнеспособным.

Любые вирусы — это, грубо говоря, лишь комок молекул, пусть и сложно устроенный. Собственного обмена веществ у вирусов нет, и размножаться за пределами клетки они не могут. Вирусам с мембранной оболочкой проникнуть в клетку проще как из-за самой мембраны, так и благодаря сидящим на ней белкам: они хорошо подходят к клеточным рецепторам. Кроме того, белки мембранной оболочки, как собственно вирусные, так и те, которые вирус прихватил у клетки вместе с куском мембраны, помогают вирусу уходить от иммунной атаки. Но из-за мембраны такие вирусы более чувствительны к разным неблагоприятным факторам, вроде обезвоживания или моющих детергентов, мембрану разрушающих. Поэтому вирусы с мембранной оболочкой лучше всего передаются от хозяина к хозяину, а сидеть на какой-то поверхности и ждать, когда их оттуда снимет потенциальный хозяин, они долго не могут. Этим они отличаются от вирусов без мембраны, которые представляют собой нуклеиновую кислоту, заключенную в белковый капсид, — они более устойчивы в окружающей среде, но проникнуть в клетку для них зачастую сложнее.

Внедрение в клетку

Разные вирусы пользуются разными клеточными белками для входа. Так, вирус атипичной пневмонии SARS-CoV и относительно безобидный HCoV-NL63 связываются с ангиотензинпревращающим ферментом 2, который помогает регулировать кровяное давление, участвует в управлении иммунитетом и играет роль еще в целом ряде процессов. Но белка одного вида для входа бывает недостаточно, поэтому, например, SARS-CoV нужен еще белок TMPRSS2 — одна из сериновых протеаз, участвующая в разных биохимических реакциях. Вирус сначала связывается с одним белком на поверхности клетки, а потом второй белок на поверхности клетки режет вирусный белок S, после чего мембраны вируса и клетки соединяются.

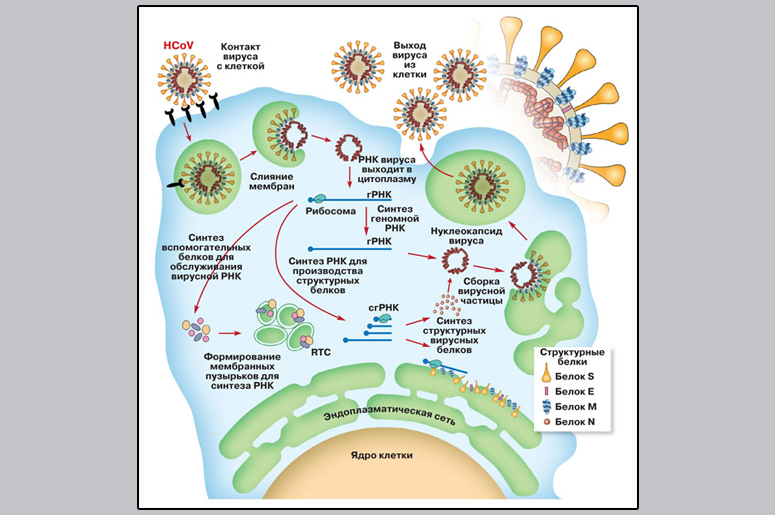

Схема жизненного цикла коронавируса. Проникнув в клетку, вирус высвобождает свою РНК, на которой рибосомы — клеточные машины для белкового синтеза — собирают вирусные белки, необходимые для формирования мембранных пузырьков и для синтеза плюс-цепи геномной РНК — гРНК. На вспомогательных мембранных пузырьках появляются вирусные белки, образующие RTC — replication transcription complex, этот комплекс выполняет репликацию (удвоение генома вируса) и транскрипцию — синтез коротких субгеномных РНК (сгРНК), предназначенных для сборки структурных вирусных белков. Структурный белок N соединяется с геномной РНК и образует нуклеокапсид вируса (геном плюс капсидный белок). На эндоплазматической сети синтезируются другие структурные белки, которые организуют вирусу липидную мембрану.

Вирус проник в клетку, и теперь он начинает копировать свой геном, то есть молекулу РНК, и синтезировать белки, нужные для копирования РНК и для формирования вирусных частиц. Кроме полных геномных РНК коронавирусы создают еще набор более коротких РНК — они синтезируются на больших геномных РНК и нужны только для синтеза белков; в вирусные частицы эти короткие РНК не попадают (точно так же ведут себя некоторые другие вирусы, которые вместе с коронавирусами объединяют в группу Nidovirales). Все вирусные РНК синтезируются в особых белковых комплексах, которые, в свою очередь, закреплены в небольших мембранных пузырьках. Эти пузырьки создает сам вирус: его белки вторгаются во внутриклеточные мембраны и фрагментируют их, создавая пузырьки-везикулы, чтобы РНК-синтезирующим комплексам было к чему пришвартоваться.

Часть насинтезированной РНК остается плавать в цитоплазме клетки — на ней синтезируется белок N, который будет упаковывать геномную вирусную РНК в спираль. Другие структурные белки, те, что потом окажутся в мембранной оболочке вируса (S, M и пр.), синтезируются на РНК, осевшей на особой внутриклеточной структуре — эндоплазматической сети, или эндоплазматическом ретикулуме (ЭР). Эндоплазматическая сеть — это огромная система мембранных канальцев, цистерн и пузырьков, на которых сидят белоксинтезирующие молекулярные машины рибосомы и собирают белки в соответствии с информацией в РНК. Готовые белки погружаются внутрь полостей ЭР, где приобретают правильную пространственную форму и потом либо переходят в клеточную цитоплазму, либо отправляются на экспорт, наружу из клетки, будучи заключены в транспортный мембранный пузырек.

Особенности внутриклеточной борьбы

О том, что у нее внутри орудует вирус, клетка может догадаться по неполадкам с внутренними мембранами — мы помним, что коронавирусы фрагментируют мембраны, чтобы дать опору своим белкам, синтезирующим РНК, и сами вирусные частицы прихватывают себе куски мембран. Кроме того, вирусные белки накапливаются в эндоплазматической сети и вызывают так называемый ЭР-стресс, то есть стресс эндоплазматического ретикулума. ЭР-стресс заставляет клетку остановить синтез белков (что, несомненно, бьет по вирусу — ведь он зависит от клеточной белоксинтезирующей машины) и активирует сигнальные молекулярные пути, которые включают программы клеточного суицида. Наконец, клетка может понять по вирусной РНК, что внутри у нее поселилась инфекция, и в ответ начать синтез интерферона первого типа. Это сигнальный белок, который выходит из клетки и оповещает всех об инфекции, в результате здоровые клетки готовятся защищаться от своей соседки, а иммунные клетки стремятся уничтожить зараженную клетку.

Читайте также: