Диагностика иммунитета к гриппу

Грипп — широко распространенное инфекционное заболевание, протекающее в острой форме с поражением дыхательных путей. Возбудителями являются микроорганизмы семейства ортомиксовирусов. По статистике, гриппом ежегодно заболевают свыше 27 миллионов человек, 5 миллионов заболевших переносят инфекцию тяжело.

Почему так часто возникают эпидемии гриппа, несмотря на массовую вакцинацию и профилактические меры? Ответ прост: вирусы склонны к антигенному полиморфизму. Эта особенность приводит к регулярному появлению новых штаммов, что делает невозможным создание единой вакцины. Сегодня в основе борьбы с болезнью — своевременная диагностика и лечение гриппа.

Как происходит заражение гриппом?

Источником инфекции в большинстве случаев является больной человек. Максимальное количество вирусных частиц выделяется в первые 5-6 дней болезни. Вероятность заболеть зависит от нескольких факторов:

- состояния иммунной системы,

- продолжительности контакта с вирусоносителем,

- наличия других заболеваний — острых и хронических инфекций,

- возраста — люди пожилого возраста более восприимчивы к болезни, чем молодые.

Механизм передачи гриппа — воздушно-капельный. Возбудитель проникает в организм с частицами мокроты и слюны, вдыхаемыми с воздухом. Реже инфицирование происходит контактно-бытовым путем через предметы общего пользования — игрушки или посуду.

Дольше всего вирусы гриппа сохраняют жизнеспособность при температуре 4 градуса Цельсия. Поэтому пик заболеваемости приходится на осенне-весенний период. Зимой и летом вероятность подхватить инфекцию существенно ниже.

Попадая в организм, возбудитель гриппа встраивается в здоровые клетки и повреждает их, заставляя производить новые вирусные частицы. Размножение патогенных микроорганизмов происходит с очень высокой скоростью. Всего нескольких часов достаточно для полного поражения дыхательных путей.

Как распознать болезнь?

Инкубационный период гриппа имеет разную продолжительность — от нескольких часов до 3 суток. Как правило, болезнь начинается остро и сопровождается симптомами интоксикации:

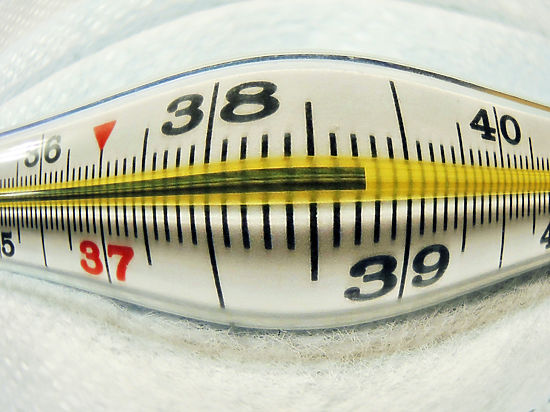

- повышением температуры тела до 38-40 градусов,

- ознобом,

- болью в мышцах и суставах,

- общей слабостью и высокой утомляемостью.

Катаральные явления развиваются позже. Иногда к насморку, кашлю, боли в горле и слезотечению присоединяются геморрагические симптомы — точечные кровоизлияния в слизистую ротоглотки и глаз, носовые кровотечения.

При первых признаках гриппа необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы пройти диагностику и лечение. Не принимайте лекарственные препараты без рекомендации специалиста — это может спровоцировать осложнения.

Методы диагностики

Для подбора эффективного метода лечения гриппа требуется диагностика. Она включает:

- осмотр слизистых оболочек и кожи,

- аускультацию,

- перкуссию легких,

- пальпацию лимфоузлов,

- определение антител к вирусу гриппа методом ИФА,

- общий анализ крови — при инфицировании гриппом наблюдается повышение СОЭ, уровня лейкоцитов, моноцитов и лимфоцитов.

Главная цель диагностики — дифференцировать грипп с респираторно-синцитиальной, риновирусной и аденовирусной инфекцией. Это очень важно, поскольку методики лечения этих заболеваний отличаются друг от друга.

Принципы лечения гриппа

После диагностики назначают лечение гриппа. Главные принципы терапии — это:

- борьба с возбудителями инфекции,

- укрепление иммунитета и повышение защитных сил организма,

- снятие симптоматики,

- восстановление барьерной функции слизистой носоглотки.

Препараты для лечения гриппа врач назначает по результатам диагностики. Чаще всего в терапии используют лекарственные средства комбинированного действия, такие как Деринат. Он выполняет несколько задач:

- способствует уничтожению вирусных частиц,

- укрепляет естественную иммунную защиту,

- восстанавливает целостность слизистой носоглотки, препятствуя присоединению вторичной инфекции и развитию осложнений.

Дополнительно назначают жаропонижающие и антигистаминные средства, витаминно-минеральные комплексы. Для уменьшения симптомов и нормализации самочувствия необходимо:

Своевременная диагностика и правильное лечение гриппа — залог успешного выздоровления. Следуйте советам специалиста, чтобы болезнь как можно скорее осталась в прошлом. Будьте здоровы!

Возбудители гриппа – РНК-содержащие вирусы, относятся к семейству Orthomyxoviridae, в котором выделяют три рода – Influenzavirus A, Influenzavirus В и Influenzavirus С, каждый из которых имеет по одному виду – Influenza A virus, Influenza В virus и Influenza С virus. Вирусы гриппа А и В ежегодно вызывают эпидемии большей или меньшей интенсивности практически во всех странах мира. Вирусы гриппа А широко распространены в природе, их выделяют от большинства зверей и птиц, в связи с чем они имеют высокий пандемический потенциал, так как способны преодолевать межвидовые барьеры. Вирусы гриппа В выделяли только от людей. Вирусы гриппа С вызывают спорадические заболевания в форме ОРЗ. Вирусы гриппа А, В и С дифференцируют друг от друга с помощью иммунологических и молекулярно-генетических методов. Вирусы гриппа А дополнительно типируют на подтипы (или субтипы) в соответствии с антигенной структурой поверхностных гликопротеинов: гемагглютинина – на 16 субтипов и нейраминидазы – на 9 субтипов.

После перенесенного гриппа нередко наблюдаются осложнения в виде отитов и синуситов, пневмонии, вследствие присоединения бактериальных инфекций. Наиболее опасен грипп возможным быстрым развитием вирусной пневмонии с геморрагическим синдромом, приводящей к острой дыхательной недостаточности, что характерно для гриппа А/H1N1pdm2009. Дифференциальная диагностика гриппа и других ОРВИ возможна только с помощью лабораторных методов исследования.

Показания к обследованию. Острое начало с высокой лихорадкой (выше 38°С), продолжающейся до 3-х дней и синдромом интоксикации (головная боль преимущественно в области лба, боль в глазных яблоках, ломота в мышцах, сильная слабость) с последующим развитием катаральных явлений.

Материал для исследований

- Мазки из носоглотки – культуральное исследование, обнаружение АГ;

- мокрота, плевральная жидкость, аспираты из зева, БАЛ – выявление РНК вирусов (поражение нижних дыхательных путей);

- мазки со слизистой носоглотки и ротоглотки – выявление РНК вирусов (поражение верхних дыхательных путей);

- сыворотка крови – обнаружение АТ.

Этиологическая лабораторная диагностика включает культуральное исследование, выявление РНК возбудителей и их АГ, обнаружение специфических АТ.

Сравнительная характеристика методов лабораторной диагностики. Культуральное исследование основано на изоляции вирусов в живых культурах клеток млекопитающих или на развивающихся куриных эмбрионах с последующим определением активности гемагглютинации (агглютинации вирусами эритроцитов) и идентификацией субтипов гемагглютинина в реакции торможения гемагглютинации с типоспецифическими сыворотками. Методы отличаются трудоемкостью и длительностью, во многом зависят от качества не стандартизованных реагентов, в связи с чем для рутинной диагностики практически не используется, но применяется в эпидемиологических исследованиях.

При выявлении специфических АТ оценивают нарастание их титра в образцах крови полученных с интервалом в 2 недели (парные сыворотки) с использованием методов РТГА, РСК. Результаты в значительной степени зависят от состояния иммунной системы пациента.

Показания к применению различных лабораторных исследований. Выявление РНК вирусов гриппа методом ПЦР используется для быстрой этиологической диагностики гриппа и скрининга клинического материала в целях эпидемиологического надзора. Выявление АТ используется для определения уровня коллективного гуморального иммунитета, ретроспективной диагностики и ретроспективного анализа природы эпидемических вспышек гриппа.

Особенности интерпретации результатов лабораторных исследований. Исследования методом ПЦР позволяют обнаружить РНК вируса гриппа А, В или С и/или определить подтип вируса гриппа А. Несоблюдение техники получения мазков из носоглотки и ротоглотки или использование данного материала при диагностике вирусной пневмонии, может сильно снизить информативность исследования вплоть до получения отрицательного результата.

Учитывая возможность сочетанного инфицирования вирусами гриппа и другими возбудителями ОРЗ, желательно проведение исследования полного спектра возбудителей.

В связи с недостаточной чувствительностью тестов для выявления АГ методами РИФ и ИХА получение отрицательных результатов при их использовании не исключает возможного инфицирования.

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

Copyright ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 1998 - 2020

! Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

Ортомиксовирусы, классификация. Свойства. Антигенная структура и причины изменчивости антигенного строения вирусов гриппа.

Парамиксовирусы. Вирус парагриппа. Вирус кори, паротита, респираторно – синцитиальный вирус. Их свойства. Лабораторная диагностика. Иммунитет. Специфическая профилактика.

Грипп — острое респираторное заболевание, характеризующееся поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, лихорадкой, симптомами общей интоксикации, нарушением деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Грипп отличается склонностью к эпидемическому и пандемическому распространению благодаря высокой контагиозности и изменчивости возбудителя.

В 1933 г. У. Смит, К. Эндрюс и П. Лейдлоу от больных гриппом выделили вирус, названный впоследствии вирусом гриппа типа А. В 1940 г. были открыты вирусы гриппа типа В, а в

1947 г. — типа С. В России первые вирусы гриппа были выделены в 1936 г. А. А. Смородинцевым и отнесены к типу А.

Таксономия, классификация. РНК-содержащие вирусы относятся к семейству Orthomyxoviridae (от греч. orthos — правильный, туха — слизь). Семейство включает два рода: род Influenzavirus объединяет вирусы гриппа типов А и В, род Influenza С представлен вирусом гриппа типа С.

Морфология и химический состав. Вирионы имеют сферическую форму диаметром 80—120 нм (рис. 11.2, а), реже палочковидную и нитевидную; состоят из сердцевины и наружной ли-попротеидной оболочки. Сердцевина содержит однонитчатую линейную фрагментированную минус-нитевую РНК, белковый капсид, окруженный дополнительной мембраной — слоем мат-риксного белка. Нуклеокапсид имеет спиральный тип симметрии. На поверхности суперкапсидной оболочки имеются шипы гли-копротеидной природы, одни из которых являются гемагглюти-нином, другие — нейраминидазой (рис. 11.2, б).

Культивирование. Для культивирования используют куриные эмбрионы, культуры клеток, иногда лабораторных животных.

Антигенная структура. Вирусы гриппа имеют внутренние и поверхностные антигены. Внутренние сердцевидные антигены являются типоспецифическими, на основании чего вирусы гриппа подразделяются на типы А, В и С, поверхностные представлены гемагтлютинином (Н) и нейраминидазой (N). Н — основной специфический антиген, вызывающий образование вирус-нейтрализующих антител и обеспечивающий адсорбцию вируса на клетках, в том числе эритроцитах человека или животных, в результате чего происходит их склеивание (гемагглютинации). N вызывает образование антител, частично нейтрализующих вирусы; являясь ферментом, N участвует в освобождении вирусов из клетки.

Характерной особенностью вирусов гриппа, в основном типа А, является изменчивость антигенов Н и N. Известны три разновидности Н и две разновидности N. В зависимости от их сочетания выделяют три подтипа вируса гриппа А человека: H1N1, H2N2, H3N2, соответственно Al, А2, A3. Внутри подтипов имеется множество антигенных вариантов, отличающихся по структуре Н- и N-антигенов.

Изменчивость поверхностных антигенов связана с фрагментарным строением РНК вируса и может происходить в виде дрейфа и шифта. Дрейф — постоянно осуществляющиеся незначительные изменения Н- и N-антигенов в результате точечных мутаций, приводящие к возникновению новых антигенных вариантов вируса. Шифт (скачок) — редко встречающиеся значительные изменения Н- и N-антигенов в результате рекомбинаций, приводящие к появлению новых подтипов вируса.

По сравнению с вирусами гриппа типа А антигенная структура вирусов гриппа типа В изменяется только по типу дрейфа, а тип С не имеет N-антигена и мало изменчив.

Резистентность. В воздухе вирусы гриппа могут сохранять инфекционные свойства при комнатной температуре в течение нескольких часов; чем выше температура и относительная влажность воздуха, тем быстрее инактивируются вирусы. Возбудители гриппа чувствительны к действию УФ-лучей, многим дезинфицирующим средствам (формалину, этиловому спирту, фенолу, хлорамину), жирорастворителям; в жидкой среде инактивируются при температуре 50—60 °С в течение нескольких минут. Длительное время сохраняются в замороженном состоянии и в глицерине.

Восприимчивость животных. В естественных условиях вирусы гриппа типа А поражают как человека, так и животных; вирусы типов В и С — только человека. Среди лабораторных животных к вирусам гриппа чувствительны африканские хорьки, сирийские хомяки, белые мыши. Заболевание характеризуется поражением легких и нередко заканчивается гибелью животных.

Возникновение пандемий и крупных эпидемий обычно связано с появлением нового подтипа вируса гриппа А. Ежегодные эпидемические вспышки вызываются новыми антигенными вариантами одного подтипа. В последние годы эпидемии гриппа связаны с вирусом гриппа A (H3N2), хотя среди населения продолжают циркулировать вирусы гриппа A (H1N1) и В.

Источником гриппозной инфекции является больной человек с клинически выраженной или бессимптомной формой. Путь передачи — воздушно-капельный (при разговоре, кашле, чиханье).

Патогенез и клиническая картина. Вирусы гриппа внедряются и репродуцируются в эпителиальных клетках слизистой оболочки верхних дыхательных путей, откуда проникают в кровь и разносятся по всему организму. Продукты распада поврежденных клеток и некоторые вирусные белки оказывают токсическое действие на различные органы и системы организма.

Инкубационный период короткий — от нескольких часов до 1—2 сут. Для гриппа характерны острое начало, высокая температура тела, общая интоксикация, выражающаяся в недомогании, головной боли, боли в глазных яблоках, поражение дыхательных путей различной степени тяжести. Лихорадочное состояние при гриппе без осложнений продолжается не более 5—6 дней. Тяжесть и исход болезни нередко связаны с осложнениями, вызванными самим вирусом гриппа (гриппозная пневмония, острый отек легких) или условно-патогенными бактериями. Развитию осложнений способствует угнетающее действие вирусов гриппа на процессы кроветворения и иммунную систему организма.

Иммунитет. После перенесенного заболевания формируется стойкий типо-, подтипо- и вариантоспецифический иммунитет, который обеспечивается клеточными и гуморальными факторами защиты. Большое значение имеют антитела класса IgA. Пассивный естественный иммунитет сохраняется у детей до 8—11 мес жизни.

Лабораторная диагностика. Материалом для обнаружения вируса или вирусного антигена служат мазки-отпечатки со слизистой оболочки носовой полости, отделяемое носоглотки, при летальных исходах — кусочки легочной ткани или мозга. Экспресс-диагностика основана на выявлении вирусного антигена с помощью РИФ; разработана тест-система для ИФА. Для выделения вирусов используют куриные эмбрионы. Индикацию вирусов гриппа осуществляют при постановке реакции гемагглютинации. Идентифицируют выделенные вирусы поэтапно: типовую принадлежность определяют с помощью РСК, подтип — РТГА. Серодиагностику проводят с помощью РСК, РТГА, РН в культуре клеток, реакции преципитации в геле, ИФА.

Специфическая профилактика и лечение. Для специфической профилактики используют живые и инактивированные вакцины из вирусов гриппа A (H1N1), A (H3N2) и В, культивируемых в куриных эмбрионах. Существует три типа инактивированных вакцин: вирионные (корпускулярные); расщепленные, в которых структурные компоненты вириона разъединены с помощью детергентов; субъединичные, содержащие только гемагглютинин и нейраминидазу. Вакцину из трех вирусов гриппа вводят интра-назально в одной прививочной дозе по специальной схеме. Вакцинация показана определенным контингентам, имеющим высокий риск заражения.

Проходит испытания культуральная инактивированная вакцина. Ведутся разработки по созданию гриппозных вакцин нового поколения: синтетических, генно-инженерных. К сожалению, в отдельные годы отмечается довольно низкая эффективность вакцинации вследствие высокой изменчивости вирусов гриппа.

Для лечения, а также экстренной профилактики гриппа применяют химиотерапевтические противовирусные препараты (ремантадин, виразол, арбидол и др.), препараты интерферона и иммуномодуляторы (дибазол, левамизол и др.). При тяжелом течении гриппа, особенно у детей, показано применение донорского противогриппозного иммуноглобулина, а также препаратов, являющихся ингибиторами клеточных протеаз: гордокса, контрикала, аминокапроновой кислоты.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

И назвали четыре главных заблуждения относительно вируса

01.02.2016 в 16:23, просмотров: 24124

Если частью утренних и вечерних процедур населения помимо чистки зубов станет измерение температуры тела, в регионе удастся избежать слишком быстрого распространения респираторных инфекций, считают медики. Как долго эта мера будет актуальна на просторах Подмосковья, эксперты судить не берутся, очевидно лишь то, что потепление в регионе может спровоцировать новый рост заболеваемости, поскольку при температуре -5 градусов вирусы чувствуют себя гораздо комфортнее, чем когда на улице -10.

Меж тем статистика свидетельствует о том, что вирусы размножаются в геометрической прогрессии. Если 3 недели назад эпидпорог среди всего населения был превышен на 7%, то сейчас уже на 54%. В больницах области выделено 5 тысяч дополнительных коек для больных гриппом. Доля заразившихся свиным гриппом среди общего количества заболевших составляет 30%. Маломобильных граждан, то есть инвалидов и пожилых людей, власти Московии начали обеспечивать лекарствами на дому — в таком режиме работает сеть государственных аптек. Доставка медикаментов для этих категорий бесплатная.

Кстати, запаса лекарственных средств для профилактики и лечения гриппа в области хватит еще на месяц, однако чиновники не будут ждать, когда начнется дефицит масок и противовирусных средств. Новые поставки медикаментов ожидаются уже 10 февраля.

Нина Суслонова сообщила также, что в статистике по гриппу наблюдается и положительная динамика. В этом году у заболевших реже развивается такое опасное осложнение, как пневмония. Однако переносится воспаление легких в нынешнем сезоне гораздо тяжелее. Самая сложная ситуация сложилась в Дубне, Реутове и Коломне — грипп подкосил почти четверть населения.

К рекомендации Министерства здравоохранения Московской области перенести школьные каникулы с 18 февраля на 1-е, разосланной по образовательным учреждениям на прошлой неделе, прислушались как минимум в 20 учебных заведениях. Кроме того, в регионе закрылись 7 детских садов, где заболели более 20% воспитанников.

Комментарий руководителя лаборатории острых респираторных вирусных инфекций с апробацией лекарственных средств Института вирусологии им. Д. И. Ивановского РАМН Людмилы Колобухиной:

МИФ 1:Самое универсальное средство профилактики — это маска.

Владислав Жемчугов: «Как известно, вирусы во время чихания могут разлетаться на расстояние до шести метров, поэтому маска в общественных местах действительно может защитить от заражения. Но на очень короткое время. Она действует только до тех пор, пока ни станет влажной. То есть на улице во время снегопада или просто от вашего дыхания за считанные минуты маска теряет свою защитную функцию и превращается в рассадник вирусов, которые всегда радуются сырости. Лучше всего одевать ее больному человеку, а не здоровому, чтобы не распространять возбудителя.

МИФ 2: Чтобы не заболеть, полезно принимать иммуномодуляторы.

Владислав Жемчугов: «Иммуномодуляторы — полезная вещь, но злоупотреблять их приемом не стоит. Пить их постоянно - это все равно что ездить по городу только на первой передаче. Можно убить двигатель, а в нашем случае подорвать иммунитет. Мне гораздо более симпатичны так называемые адаптогены: женьшень, алоэ, лимонник, прополис. Их можно принимать сколько угодно долго, хоть с сентября, они очень эффективно укрепляют иммунитет. Правда, перед приемом лучше проконсультироваться с личным врачом, поскольку для аллергиков или людей с хроническими заболеваниями могут быть противопоказаны отдельные — даже натуральные — вещества.

МИФ 3: Лук и чеснок — панацея от респираторных заболеваний.

МИФ 4: Не нужно сбивать температуру, пока она не поднимется до 38,5 градусов. Ведь она убивает вирус.

Заголовок в газете: Мерить температуру ежедневно призывают жителей подмосковные врачи

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №27022 от 2 февраля 2016 Тэги: Грипп Места: Подмосковье - Московская область

Аннотация научной статьи по фундаментальной медицине, автор научной работы — Мукашева Евгения Андреевна, Николаева Л.И., Махновский П.И., Кириллова Е.С., Колобухина Л.В.

Серологическим исследованиям отведено значимое место в диагностике гриппа. В статье представлен анализ разработанного экспериментального варианта иммуноферментной тест-системы для обнаружения специфических антител к вирусу гриппа A(H1N1)pdm09 , их динамики на разных сроках инфекции в сравнении с данными традиционного метода реакции торможения гемагглютинирующей активности (РТГА). В исследование были включены 20 парных проб сывороток от пациентов, госпитализированных на разных сроках заболевания, этиологически связанного с вирусом гриппа A(H1N1)pdm09 . На основании данных РТГА были сформированы 2 группы в зависимости от наличия или отсутствия достоверного прироста специфических антител к вирусу гриппа A(H1N1)pdm09 . Контрольная группа состояла из 20 сывороток от лиц без гриппа, но больных хроническим гепатитом С. Для изучения вирусспецифических антител методом ИФА были использованы 2 типа тест-систем. Первая предназначалась для определения IgM к вирусу гриппа A(H1N1)pdm09 , вторая IgG . Показаны достоверность и специфичность определяемых IgM и IgG к вирусу гриппа A(H1N1)pdm09 . Динамика специфических IgG в 15 из 20 пар сывороток была достоверной, прирост титров был более выражен, чем в РТГА. IgM к вирусу гриппа удалось обнаруживать до 10-го дня, хотя достоверной динамики данных антител в парных образцах не было. Итак, сконструированная тест-система была специфичной для определения как IgG , так и IgM к вирусу гриппа A(H1N1)pdm09 и достоверно чувствительнее, чем РТГА. С помощью данной иммуноферментной тест-системы возможен мониторинг динамики IgG к данному вирусу даже в случае отсутствия диагностических приростов титров антител в РТГА.

Похожие темы научных работ по фундаментальной медицине , автор научной работы — Мукашева Евгения Андреевна, Николаева Л.И., Махновский П.И., Кириллова Е.С., Колобухина Л.В.

DIAGNOSTIC CAPACITY OF DETECTION OF SPECIFIC ANTIBODIES TO PANDEMIC INFLUENZA A(H1N1)PDM09 VIRUS

Serologic studies occupy a significant place in influenza diagnosis. The article presents an analysis of the developed experimental version of ELISA test-systems for the detection of specific antibodies to the virus influenza A(H1N1)pdm09, and their dynamics at different stages of infection as compared with those of the traditional HAI method. The study included 20 paired samples of serum from patients hospitalized at different stages of the disease with etiology associated with the influenza virus A(H1N1)pdm09. Two groups were formed on the basis of HAI data, which showed the presence or absence of significant growth of specific antibodies to the influenza virus A(H1N1)pdm09. The control group consisted of 20 serum samples from individuals without influenza but with chronic hepatitis C. To examine the virus specific antibody two types of ELISA test systems were used. The first system was intended for the detection of IgM to the influenza virus A(H1N1)pdm09; the second was used for revealing specific IgG . The study showed the accuracy and specificity of detectable IgM and IgG to the virus influenza A(H1N1)pdm09. The dynamics of specific IgG titers in 15 of the 20 pairs of sera was reliable. The increase in titers was more pronounced than in the HAI. IgM against influenza virus could be detected up to 10 days, although reliable dynamics of these antibodies was not detected in paired samples. The test system was specific for the determination of both IgG and IgM antibodies to the influenza virus A(H1N1)pdm09 and significantly more sensitive than HAI. Using this ELISA test system, it is possible to monitor the dynamics of IgG to this virus even in the absence of diagnostic increases in antibody titers in HAI.

Мукашева Е.А., НиколаеваЛ.И., Махновский П.И., Кириллова Е.С., КолобухинаЛ.В., МеркуловаЛ.Н.,

Кружкова И.С., Малышев Н.А., Бурцева Е.И.

диагностические возможности определения специфических АНТИТЕЛ к пандемическому ВИРУСУ ГРИППА A(H1N1)pdm09

Серологическим исследованиям отведено значимое место в диагностике гриппа. В статье представлен анализ разработанного экспериментального варианта иммуноферментной тест-системы для обнаружения специфических антител к вирусу гриппа A(H1N1)pdm09, их динамики на разных сроках инфекции в сравнении с данными традиционного метода — реакции торможения гемагглютинирующей активности (РТГА). В исследование были включены 20 парных проб сывороток от пациентов, госпитализированных на разных сроках заболевания, этиологически связанного с вирусом гриппа A(H1N1)pdm09. на основании данных РТГА были сформированы 2 группы в зависимости от наличия или отсутствия достоверного прироста специфических антител к вирусу гриппа A(H1N1)pdm09. Контрольная группа состояла из 20 сывороток от лиц без гриппа, но больных хроническим гепатитом С. Для изучения вирусспецифических антител методом иФА были использованы 2 типа тест-систем. Первая предназначалась для определения IgM к вирусу гриппа A(H1N1)pdm09, вторая — IgG. Показаны достоверность и специфичность определяемых IgM и IgG к вирусу гриппа A(H1N1)pdm09. Динамика специфических IgG в 15 из 20 пар сывороток была достоверной, прирост титров был более выражен, чем в РТГА. IgM к вирусу гриппа удалось обнаруживать до 10-го дня, хотя достоверной динамики данных антител в парных образцах не было. итак, сконструированная тест-система была специфичной для определения как IgG, так и IgM к вирусу гриппа A(H1N1)pdm09 и достоверно чувствительнее, чем РТГА. С помощью данной иммуноферментной тест-системы возможен мониторинг динамики IgG к данному вирусу даже в случае отсутствия диагностических приростов титров антител в РТГА.

Ключевые слова: вирус гриппа A(H1N1)pdm09; серодиагностика; реакция торможения гемагглютинирующей активности; иммуноферментный анализ; IgM; IgG.

Mukasheva E.A., Nikolaeva L.I., Makhnovsky P.I., Kirillova E.S., Kolobukhina L.V., Merkulova L.N., Kruzhkova I.S., Malyshev N.A., Burtseva E.I.

DIAGNOSTIC CAPACITY OF DETECTION OF SPECIFIC ANTIBODIES TO PANDEMIC INFLUENZA

K e y w o r d s: influenzaA(H1N1)pdm09 virus; serodiagnostic; HI; ELISA; IgM; IgG.

Acknowledgments. This work was financially supported within the framework of the Global Influenza Hospital Surveillance

Network Program, Sanofi Pasteur, Lyon, France, 2012-2016.

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Received 01 July 2016

Accepted 13 December 2016

Несмотря на успехи в вакцинопрофилактике, грипп остается одной из актуальных медицинских проблем. Современный эпидемический процесс определяют 4 вируса гриппа — А(Н1Ш)р Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

К сожалению, клинико-лабораторная диагностика с применением отмеченных выше серологических методов может рассматриваться как ретроспективная, так как подтверждением недавно перенесенной инфекции может служить наличие диагностических приростов титров антител (не менее чем в 4 раза) в парных сыворотках крови, взятых на различных сроках заболевания или реконвалесценции. Это вызвано тем, что человек неоднократно на протяжении всей жизни встречается с вирусами гриппа, и в сыворотках крови каждого человека всегда находят анамнестические антитела к широкому спектру штаммов за исключением новых антигенных вариантов [5, 6].

В последние годы актуальность в научных и прикладных исследованиях, особенно при выборе вакцинных штаммов, приобрели результаты, полученные с применением реакции микронейтрализации (РМН), позволяющей определить спектр вируснейтрализующих антител как к эталонным/диагностическим штаммам вирусов гриппа, так и к их дрейфовым вариантам [4, 7]. Этот метод трудоемкий, длительный и требует наличия живых вирусов гриппа и клеточных культур.

Реакцию торможения гемагглютинирующей активности (РТГА) и реакцию связывания комплемента (РСК) относят к традиционным серологическим методам. Большее практическое применение в исследованиях специфических антител к вирусам гриппа приобрела РТГА, так как РСК — менее чувствительный метод и трудоемкий при стандартизации реагентов [5]. Достоверный прирост титров антител, определяемых методом РТГА, может быть выявлен в отдельных случаях не ранее 7-го дня от начала заболевания. К сожалению, эти сроки не всегда выдерживаются при госпитализации пациентов, что безусловно влияет на эффективность диагностики и снижает ценность этого метода.

В литературе описано применение метода радиального гемолиза (РРГ) для диагностики иммунного ответа у лиц, переболевших пандемическим вирусом гриппа А(Н1Ш)р Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1 3/4—1 0,05). Тем не менее данные о положи-

тельной динамике специфических антител, полученные в РТГА, были подтверждены для всех образцов результатами ИФА при анализе вирусспецифических

Для подтверждения специфичности и достоверности результатов обнаружения ^М и IgG к вирусу гриппа A(HlN1)pdm09 исследовали сыворотки лиц, не инфицированных данным вирусом, но имеющих хроническую вирусную инфекцию, вызванную ВГС. У всех пациентов этой группы были обнаружены ^М и IgG к ВГС. Средние титры по группам больных гриппом (но без гепатита С) и пациентов без гриппозной инфекции (но с хроническим гепатитом С) представлены в табл. 3.

Полученные результаты подтвердили высокую специфичность ИФТС для определения ^М к вирусу гриппа A(H1N1)pdm09. Величина ОП при анализе ^М к вирусу гриппа у больных хроническим гепатитом С составила 0,062, что сопоставимо с ОП сывороток больных гриппом лиц, не имеющих специфических ^М, — 0,05. С учетом этих данных достоверный уровень ОП для подтверждения ^М к вирусу гриппа составляет 0,155. Аналогичный уровень ОП для IgG к вирусу гриппа А(Н1Ш)р^09, установленный в исследовании, равен 0,1.

Отмечен хорошо выраженный прирост специфических IgG к вирусу гриппа в повторных образцах в группе лиц, перенесших гриппозную инфекцию. У пациентов, инфицированных ВГС, но не вирусом гриппа, выявлены ДО к вирусу гриппа A(H1N1)pdm09 по ряду причин. С одной стороны, определяются антитела на общетиповые эпитопы [15], с другой стороны, возможно, эти пациенты ранее перенесли гриппозную инфекцию, так как вирус A(H1N1)pdm09 участвует в эпидемическом процессе с 2009 г. [1].

Многолетний опыт оценки результатов РТГА, традиционно используемой для выявления специфических антител к вирусам гриппа, показал, что достоверное увеличение титров антител может быть определено в отдельных случаях не ранее 7-го дня от начала заболевания. К сожалению, эти

Данные об образцах и результаты определения специфических антител к вирусу гриппа A(H1N1)pdm09 в сыворотках пациентов с диагностическим приростом титров антител по данным РТГА

Номер пациента Дни забора парных проб крови/ интервал между ними Динамика титров специфических антител к Л(Н1Ш)р^09, определяемая в парных сыворотках разными методами

РТГА ИФА (IgM) ИФА (IgG) кратность приростов РТГА/ИФА

11 2/7—5 Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

16 6/9—3 Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

5. Львов Д.К., ред. Руководство по вирусологии. Вирусы и вирусные инфекции человека и животных. М.: Медицинское информационное агентство; 2013.

6. Кузнецов О.К., Степанова Л.А. Продолжительность защиты от гриппа после инфицирования и вакцинации. Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2009; (4): 29—38.

8. Войцеховская Е.М., Вакин В.С., Васильева А.А., Кузнецова Е.В., Кривицкая В.З., Соминина А.А. Применение метода радиального гемолиза для выявления антител к вирусам гриппа птиц A(H5N1) и пандемическому вирусу A(H1N1)pdm09. Клиническая лабораторная диагностика. 2012; (12): 28—31. 16. Роганова И.В., Суздальцев А.А. Грипп: монография. Самара: Ас Гард; 2013.

1. Sominina A., Burtseva E., Eropkin M., Karpova L., Zarubaev V., Smorodintseva E. et al. Influenza surveillance in Russia based on epidemiological and laboratory data for the period from 2005 to 2012. Am. J. Infect. Dis. 2013; 9(3): 77—93.

2. Molinari N.A., Ortega-Sanchez I.R., Messonnier M.I., Thompson W.W., Wortley P.M., Wientraub E. et al. The annual impact of season influenza in the US: measuring disease burden and costs. Vaccine. 2007; 25(27): 5086—96.

4. Harmon M.W., Rota P. A., Walls H.H., Kendal A.P. Antibody response in humans to influenza virus type B host cell-derived variants after vaccination with standard (egg-derived) vaccine or natural infection. J. Clin. Microbiol. 1988; 26(2): 333—7.

5. L'vov D.K., ed. Guide to Virology. Viruses and Viral Infections of Humans and Animals [Rukovodstvo po virusologii. Virusy i virusnye infektsii cheloveka i zhivotnykh]. Moscow: Meditsinskoe informat-sionnoe agentstvo; 2013. (in Russian)

6. Kuznetsov O.K., Stepanova L.A. Duration of protection against influenza after natural infection and vaccination. Epidemiologiya i vak-tsinoprofilaktika. 2009; (4): 29—38. (in Russian)

7. Rowe T., Abernathy R.A., Hu-Primmer J., Thompson W.W., Lu X., Lim W. et al. Detection of antibody to avian influenza A(H5N1) virus in human serum by using a combination of serologic assays. J. Clin. Microbiol. 1999; 37(4): 937—43.

8. Voytsekhovskaya E.M., Vakin V.S., Vasil'eva A.A., Kuznetsova E.V., Krivitskaya V.Z., Sominina A.A. The application of radial hemolysis technique in detection of antibodies to avian influenza virus 28 A (H5N1) and pandemic virus A (H1N1) pdm09. Klinicheskaya labo-ratornaya diagnostika. 2012; (12): 28—31. (in Russian)

9. Cui S., Tong G.A. A chromatographic strip test for rapid detection of one lineage of the H5 subtype of highly pathogenic avian influenza. J. Vet. Diagn. Invest. 2008; 20(5): 567—71.

10. Prabakaran M., Ho H.T., Prabhu N., Velumani S., Szyporta M., He F. et al. Development of epitope-blocking ELISA for universal detection of antibodies to human H5N1 influenza viruses. PloS One. 2009; 4(2): e4566.

11. He F., Prabakaran M., Tan Y., Indira K., Kumar S.R., Kwang J. Development of dual-function ELISA for effective antigen and antibody detection against H7 avian influenza virus. BMC Microbiol. 2013; 13: 219—27.

12. van Baalen C.A., Els L., Sprong R., van der Vries E., van Beek R., Osterhaus A.D. et al. Detection of nonhemagglutinating influenza A(H3) viruses by enzyme-linked immunosorbent assay in quantitative influenza virus culture. J. Clin. Microbiol. 2014; 52(5): 1672—7.

13. Davies H.W., Appleyard G., Cunnighan P., Pereira M.S. The use of

continuous cell line for the isolation of influenza virus. Bull. World Health Organ. 1978; 56(6): 991—3.

14. Markwell M.A., Haas S.M., Bieber L.L., Tolbert N.E. Modification of the Lowry procedure to simplify protein determination in membrane and lipoprotein samples. Anal. Biochem. 1978; 87(1): 206— 11.

15. Julkunen I., Pyhala R., Hovi T. Enzyme immunoassay, complement fixation and hemagglutination inhibition tests in the diagnosis of influenza A and B virus infections. Purified hemagglutinin in subtype-specific diagnosis. J. Virol. Methods. 1985; 10(1): 75—84.

16. Roganova I.V., Suzdal'tsev A.A. Influenza: Monograph [Gripp: monografiya]. Samara: As Gard; 2013. (in Russian)

Поступила 01.07.16 Принята в печать 13.12.16

Олейник А.Ф., Фазылов В.Х.

влияние длительности инфицирования ВИЧ до начала антиретровирусной терапии на развитие иммунологической

Введение. У части пациентов с ВИЧ-инфекцией, получающих вирусологически эффективную антиретро-вирусную терапию (АРВТ), отсутствует прирост лимфоцитов CD4 на фоне лечения. Несмотря на длительное лечение, у пациентов сохраняется иммунодефицитное состояние. Методы. В обсервационном ко-гортном ретро/проспективном исследовании мы изучали влияние длительности инфицирования ВИЧ до начала АРВТ на развитие иммунологической неэффективности терапии. Результаты. В группе из 140 ВИЧ-инфицированных пациентов установлено наличие обратной корреляционной зависимости умеренной силы между длительностью инфицирования ВИЧ и приростом лимфоцитов CD4 через 6 мес, 1, 2 и 3 года АРВТ (r = -0,33, p 200 кл/мкл после 8 лет инфицирования ВИЧ, риск развития иммунологической неэффективности терапии в 4 раза выше по сравнению с пациентами с таким же уровнем CD4, но меньшим сроком инфицирования ВИЧ. Выводы. Чем меньше длительность инфицирования ВИЧ, тем выше прирост CD4-лимфоцитов. При старте АРВТ с уровня CD4 200—350 кл/мкл восстановление лимфоцитов CD4 происходит интенсивнее в группе с менее продолжительным периодом инфицирования ВИЧ. Установлено негативное влияние длительности инфицирования ВИЧ более 8 лет до начала АРВТ на развитие иммунологической неэффективности терапии в подгруппе со стартовым уровнем CD4 > 200 кл/мкл.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; восстановление CD4; иммунологическая эффективность/неэффективность

Oleynik A.F., Fazylov V.Kh. THE INFLUENCE OF HIV INFECTION DURATION BEFORE ANTIRETROVIRAL THERAPY ON IMMUNOLOGICAL TREATMENT FAILURE

Kazan State Medical University, Kazan, 420012, Russian Federation

Introduction. Some patients with HIV infection receiving virologically effective antiretroviral therapy (ART) did not show any growth in CD4 cell count during treatment. Despite the long-term treatment of patients, immunodeficiency persisted.

Methods. In the observational cohort retro/prospective study we investigated the effect of the duration of HIV infection before starting the antiretroviral therapy on the development of immunological treatment failure. Results. In a group of 140 HIV-infected patients a moderate inverse correlation was found between the duration of HIV infection and CD4 cell gain after 6 months, 1, 2 and 3 years of ART (r = -0.33, p

Читайте также: