Диагностическая сыворотка к вирусу полиомиелита

Изобретение относится к новой медицинской биотехнологии и может быть использовано в инфекционных стационарах, как экспресс-метод определения антител к вирусам полиомиелита 1 и 3 типов в сыворотке крови у детей.

Полиомиелит представляет собой острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу, остановке дыхания и летальному исходу. Возбудитель полиомиелита (Poliovirus hominis) относится к семейству Picornaviridae, роду Enterovirus и представлен тремя серотипами: I тип - штамм Брунгильд, II тип - штамм Лансинг и III тип - штамм Леон. Наиболее эпидемически значимым считается I тип, который чаще всего способен вызывать развитие параличей. II тип имеет несколько штаммов и также является довольно распространенным. Реже всего обнаруживается III тип. Вирус полиомиелита передается при попадании в желудочно-кишечный тракт веществ, загрязненных инфицированным калом, например воды. Вероятность инфицирования полиомиелитом из таких источников особенно высока у детей младше 5 лет. После инфицирования вирус распространяется из кишечника по всему организму, но наиболее сильно поражается головной и спинной мозг. Вакцинация против полиомиелита включена в перечень обязательных детских прививок. Вакцин от полиомиелита на сегодняшний день две. Обе они вполне эффективны против имеющихся штаммов. Одна из них представляет собой инактивированные вирусные частицы, другая - просто ослабленные. Попав в организм, вирусные частицы вызывают иммунный ответ. В системе приобретенного иммунитета основную роль играют В-лимфоциты, которые продуцируют антитела. Антитела взаимодействуют с поверхностью вируса и могут с ним связываться.

Несмотря на заверения ВОЗ, полиомиелит еще нельзя считать побежденным. И одним из фактов, подтверждающим данное заключение, является то, что многие погибшие от вируса полиомиелита, вызвавшего вспышку в Конго, были привиты от полиомиелита, но вакцинация им не помогла. Вирус стал неуязвимым, и ученые Европы нашли у него необычную мутацию, которая привела к замене аминокислоты в вирусном белке VP1, и поэтому новый вирус не нейтрализовался сывороткой здорового человека, то есть мог вызвать заболевание.

Одним из путей решения актуальнейшей проблемы, поставленной ВОЗ по ликвидации полиомиелита в мире, является разработка вирусологических подходов к экспрессной диагностике определения уровня антител в крови к вирусу полиомиелита 1, 2 и 3 типов у детей, прошедших вакцинацию или в спорных случаях.

Известен способ определения антител к полиомиелиту в крови (Анджапаридзе О.Г. Культура ткани в вирусологических исследованиях - Москва, 1962). В данном источнике предлагают выявлять малоавидные и высокоавидные антитела к полиомиелиту в реакции цветной пробы. Принцип данного теста заключается в том, что в результате жизнедеятельности клеток в питательной среде накапливаются кислые продукты. В результате цвет входящего в состав среды индикатора (фенолового красного) становится оранжевым. При заражении культуры клеток цитопатогенными вирусами, метаболизм клеток подавляется, рН среды и ее цвет не изменяются (она остается красной). При положительном результате противовирусные антитела блокируют размножение вируса в культуре клеток, и под действием кислых метаболитов последних в среде меняется цвет индикатора. Однако данный метод требует ведения клеточной культуры, что удорожает проведение исследования, отсутствие специального оборудования и специалистов делает невозможным его проведение, а также не является экспрессным методом и не обеспечивает точности определения.

В настоящее время известен способ определения антител к полиомиелиту иммуноферментным анализом (ИФА) (Письмо Федеральой службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 17 июня 2013 года N 01/6790-13-32). Тест-система позволяет качественно и количественно определять IgG антитела к вирусу полиомиелита в человеческой сыворотке или плазме. Предлагается давать "качественную" (на основании значений оптической плотности - отрицательный, положительный, пограничный) и количественную (ед/мл - отрицательный, положительный, двоякий) оценку исследования образца сыворотки. Недостатками данного способа являются указания о том, что данная тест-система может быть использована только для научных целей, а полученные результаты не могут быть основанием для терапевтического заключения и должны коррелировать с другими клиническими наблюдениями и диагностическими тестами. Данная тест-система не позволяет определять антитела к каждому из серотипов полиовируса, что не отвечает задачам изучения коллективного (или индивидуального) иммунитета. Эти результаты не могут быть сопоставлены с результатами, получаемыми в других лабораториях, другим, стандартным методом и не могут свидетельствовать о реальной защищенности организма от вируса полиомиелита.

Также существенным недостатком является стоимость набора и его производство за рубежом.

Близким к предлагаемому способу является способ определения антител к полиомиелиту, основанный на реакции нейтрализации цитопатического действия вируса в культуре клеток ткани (п.3.3 МУ 3.1.2943-11 "Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит В)"). Способ позволяет выявлять присутствие функциональных нейтрализующих антител к серотипам вируса полиомиелита и определять уровень защиты, количественно выраженный в виде титра антител, что отвечает задачам серомониторинга.

Принцип ее состоит в том, что при взаимодействии антигена (вируса) с гомологичными антителами образуется комплекс антиген + антитело, в результате нейтрализуется инфекционность вируса. Этой смесью заражают чувствительную к вирусу культуру клеток. Результат нейтрализации вируса учитывают по отсутствию цитопатического действия (ЦПД) в культуре клеток. Недостатками данного способа является большая трудоемкость; необходимость строгого соблюдения стерильности материалов, посуды и инструментов; высокая стоимость живых биологических систем; длительность проведения исследования. Определение антител данным методом сопряжено с ведением клеточных культур, что не обеспечивает экпрессность метода.

С целью устранения вышеуказанных недостатков авторы предлагают принципиально новый способ определения антител к вирусам полиомиелита 1, 3 типов в сыворотке крови, технический результат которого заключается в повышении точности и экспрессивности определения антител у детей к вирусам полиомиелита 1 и 3 типов в сыворотке крови. Это достигается тем, что в сыворотку крови в модифицированной реакции связывания комплемента вносят убитый антиген вируса полиомиелита, содержащийся в инактивированной полиомиелитной вакцине, и гемолитическую сыворотку, исследуемые образцы выдерживают 3-4 часа при t°+4°C, а затем проводят количественное определение оксидазных ферментов, вышедших из гемолизированных эритроцитов, используя 0.05% тетраметилбензидин, и по степени лизиса эритроцитов спектрофотометрически по цветовому показателю определяют наличие антител к вирусам полиомиелита 1 и 3 типов. Авторами впервые предложен эффективный лабораторный экспресс-способ определения антител у детей к вирусам полиомиелита 1 и 3 типов в сыворотке крови у детей. Метод имеет ряд отличий и преимуществ. Обнаружение антител у детей к вирусам полиомиелита 1 и 3 типов в сыворотке крови по одной пробе позволяет провести раннюю оценку проводимой вакцинации у детей с определением серотипов полиовируса.

Способ обеспечивает его проведение в любом стационаре, оснащенном лабораторией ИФА, что позволяет судить о проводимой вакцинации, а также получать сведения о проведенной иммунизации у мигрантов и кочующих групп населения. Проведенные исследования могут предотвратить развитие вспышек полиомиелита в РФ. Авторы решили эту задачу, заявляя способ экспрессного определения антител к вирусам полиомиелита 1 и 3 типов в сыворотке крови у детей с помощью модифицированной реакции связывания комплемента с последующим цифровым учетом антител к вирусам полиомиелита 1 и 3 типов.

Предложенный способ базируется на оригинальной модификации, заключающейся в том, что за его основу была принята не стандартная реакция связи вируса с антителами, закрепленными на твердой матрице, а высокочувствительная разновидность реакции сорбции комплемента на иммунный комплекс, образующийся в жидкой фазе реакции. Данный комплекс образовывался между убитыми антигенами вируса полиомиелита 1 и 3 типа, содержащимся в инактивированной полиомиелитной вакцине и соответствующими антителами, присутствующими в сыворотке крови у детей. Остаток не сорбированного на комплекс комплемента учитывался при помощи спектрофотометрической аппаратуры. Цифровой учет остаточного комплемента стал возможным благодаря тому, что при лизисе эритроцитов, которые являются основой визуального тестирования результатов РСК, в жидкостную фазу реакции выходит группа оксидазных ферментов, таких как пероксидаза мембран, различные оксидазы и гемоглобин, находящиеся во внутренней структуре эритроцитов. Эти ферменты достаточно легко определяются с помощью оптического тестирования после контакта их с 0.05% тетраметилбензидина. Учет результатов проводится спектрофотометрически.

Авторами установлено, что внесение в лизат эритроцитов раствора стандартного 0.05% препарата тетраметилбензидина резко увеличивает показатель оптической плотности, что создает условия для точного учета минимальных концентраций антител и калибровки проводимой реакции. Точный подбор концентрации эритроцитов в гемолитической системе, состоящей из эритроцитов барана и гемолитической сыворотки, показал, что для создания оптической плотности в пределах 0,300-0,500 оптических единиц (длина волны 495 нм) необходимо использовать 0,1% взвесь эритроцитов барана.

Таким образом, основной принцип экспрессного теста по обнаружению антител к вирусам полиомиелита 1 и 3 типов заключался в следующем.

Авторы обнаружили, что при добавлении к сыворотке антигенов вируса полиомиелита, содержащихся в инактивированной полиомиелитной вакцине и, затем, комплемента, образуется комплекс антиген + антитело + белки системы комплемента. После добавления гемолитической системы лизис эритроцитов барана, а следовательно, выход в раствор оксидазных ферментов, замедлялся и при добавлении 0.05% тетраметилбензидина и перекиси водорода цифровой показатель экстинции был минимален. Если сыворотка крови не содержала антитела к вирусу полиомиелита 1 и 3 типа, то при аналогичном проведении исследования комплекса не образовывалось. После добавления гемолитической системы происходил лизис эритроцитов барана, под действием не связавшихся белков комплемента, сопровождавшийся массивным выходом оксидазных ферментов, и после добавления 0.05% тетраметилбензидина величина экстинции увеличивалась.

Основным преимуществом данного способа является постановка контроля для исследуемых биологических проб. Проводилось исследование без добавления убитых антигенов вируса полиомиелита 1 и 3 типа, содержащихся в инактивированной полиомиелитной вакцине. Если в испытуемом материале присутствовали антитела к вирусам полиомиелита 1 и 3 типов и в опытной пробе происходило образование комплекса, который и ограничивал выход оксидазных ферментов, то в контрольной группе, из-за отсутствия антител, находящихся в диагностикумах, такой комплекс не образовывался и препятствий для массового выхода оксидазных ферментов не наблюдалось, а соответственно величина экстинции всегда была больше.

При отсутствии в обоих случаях антител к вирусам полиомиелита 1 и 3 типов не происходило образование комплексов и величины экстинции практически не отличались друг от друга.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

Полученная в лаборатории сыворотка крови разводилась физиологическим раствором в разведении 1:5, затем вносились в 96-луночные полистироловые панели, выпускаемые производством "Биополимер" (Россия) в объеме 0,05 мл. Количество лунок, занимаемых для проведения опыта, соответствовало числу испытуемых сывороток крови. Далее к ним добавлялась разведенная в концентрации 1:100 инактивированная полиомиелитная вакцина в объеме 0,05 мл. В каждую из этих лунок вносилось дополнительно по 4 дозы комплемента, находящихся в объеме 0,05 мл. При такой постановке исследования для каждого материала дополнительно ставились следующие контроли:

- контроль физ. р-ра, внесенный в объеме 0,4 мл;

- контроль комплемента, включающий в себя 0,1 мл физ. р-ра и 0,1 мл комплемента;

- контроль для системы выявления не сорбированного комплемента, куда вносились 0,2 мл физ. р-ра и 0,2 мл гемолитической системы;

- контроль сыворотки крови, который вносился в объеме 0,05 мл с добавлением 0,05 мл физ. р-ра;

- контроли убитых антигенов вируса полиомиелита 1 и 3 типа, содержащихся в инактивированной полиомиелитной, куда вносилось по 0,05 мл физ. р-ра и 0,05 мл данной вакцины.

После контакта данной смеси ингредиентов, проходившей в течение 60 минут при 37°С, для осуществления дальнейшего хода реакции во все лунки, где проходит опыт по определению наличия или отсутствия антител к полиомиелиту 1 и 3 типа и контролям к нему, вносилась система для выявления свободного комплемента. Такая система приготавливалась ex terpore и состояла из оттитрованных эритроцитов барана, так как каждая партия сильно разнилась от предыдущей, и процентное соотношение выбиралось, исходя из 300-500 единиц оптической плотности и гемолитической сыворотки в разведении 1:300. Реакция экпозировалась при +4°С в течение 2 часов для осуществления лизиса и осаждения не гемолизированных эритроцитов. По истечении 2 часов из надосадочной жидкости, образовавшейся после оседания эритроцитов, во всех опытных и контрольных лунках отбиралось по 50 мкл для проведения заключительного этапа - цифровой дифференцировки наличия антител к полиомиелиту 1 и 3 типа. Отобранная жидкость помещалась в отдельные полистироловые панели, куда добавлялось по 50 мкл 0.05% тетраметилбензидина для учета не сорбированного на эритроциты барана комплемента. Через 10 минут реакция останавливалась путем добавления 0,1 мл 1 нормальной H2SO4.

Учет реакции проводился сразу после добавления кислоты, так как не исключалась возможность дальнейшего продолжения гемолиза в контрольных и опытных образцах, влекущего за собой изменение цветности реакции, а следовательно, и изменения достоверности полученных результатов. Опыт учитывался на любом иммуноферментном анализаторе. Полученные результаты расшифровывались в сопоставлении всех контролей с исследуемым материалом. Наименьшее цифровое значение, выявляемое в одной из лунок, где находился обследуемый материал и определенная сыворотка, констатировал присутствие у больного антител вирусу полиомиелита соответствующего типа.

Таким образом, в течение одних суток, без использования тканевых культур, оказалось возможным обнаруживать антитела к вирусу полиомиелита в сыворотке крови с определением его серопринадлежности.

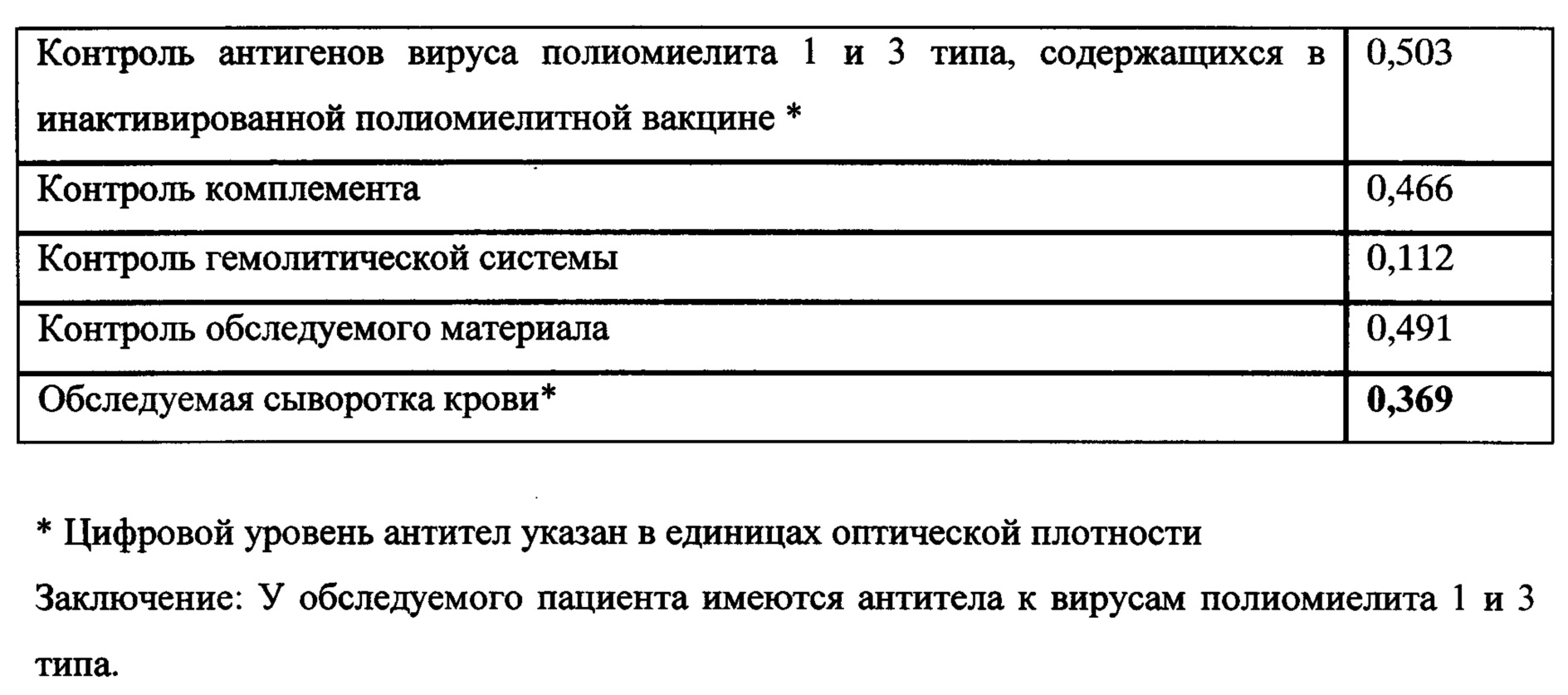

В примере 1 приведены результаты обследования сыворотки крови больного С.А., находящегося в клинике института и прошедшего иммунизацию в декретированные сроки (11 лет) направленного на определение антител к вирусу полиомиелита 1 и 3 типа в связи с отъездом в эндемичный район.

20.02.2017. Анализ №2 Планшет №1

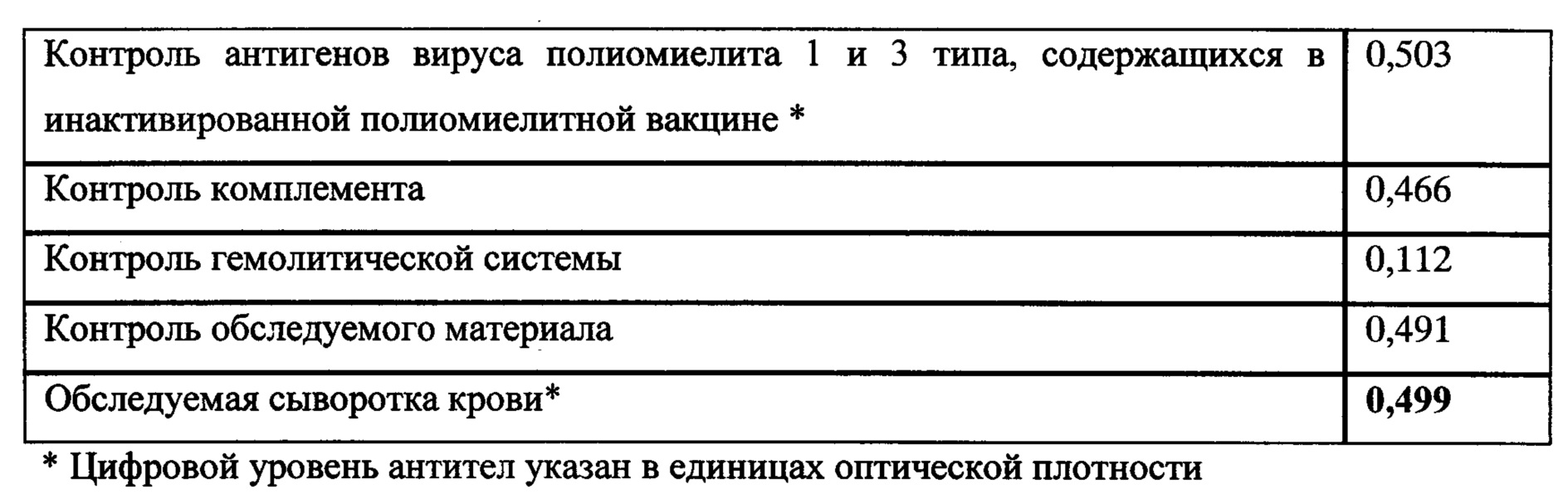

В примере 2 приведены результаты обследования сыворотки крови больного С.А. (3 мес) для определение антител к вирусу полиомиелита 1 и 3 типа.

20.02.2017. Анализ №3 Планшет №1

Заключение: У обследуемого пациента отсутствуют как материнские, так и собственные антитела к вирусам полиомиелита I и II типа. В декретированные сроки необходимо проведение иммунизации.

Способ имеет большую медико-социальную значимость, отличается простотой и доступностью не требует дорогостоящих тест-систем и оборудования. Основным значением данного способа является возможность точного обнаружения наличия антител вирусов полиомиелита, что позволяет провести раннюю оценку проводимой вакцинации у детей с определением серотипов полиовируса. Способ обеспечивает его проведение в любом стационаре, оснащенном лабораторией ИФА, что позволяет судить о проводимой вакцинации, а также получать сведения о проведенной иммунизации у мигрантов и кочующих групп населения. Проведенные исследования могут предотвратить развитие вспышек полиомиелита в РФ. Предлагаемый авторами способ определения антител к вирусам полиомиелита 1 и 3 типов в сыворотке крови может стать не только общедоступным, но и экспрессным, поскольку его проведение занимает 4-5 часов.

Способ определения антител к вирусам полиомиелита 1, 3 типов в сыворотке крови, отличающийся тем, что в сыворотку крови в модифицированной реакции связывания комплемента вносят убитый антиген вируса полиомиелита, содержащийся в инактивированной полиомиелитной вакцине, и гемолитическую сыворотку, исследуемые образцы выдерживают 3-4 часа при t° +4°C, затем проводят количественное определение оксидазных ферментов, вышедших из гемолизированных эритроцитов, используя 0.05% тетраметилбензидин, и по степени лизиса эритроцитов спектрофотометрически по цветовому показателю определяют наличие антител к вирусам полиомиелита 1 и 3 типов.

1. Вирусологический метод. Изучение ЦПД вируса полиомиелита. Фильтратом испражнений больного полиомиелитом, обработанных антибиотиками, заражена культура клеток ФЭЧ (фибробласты эмбриона человека). ЦПД вируса полиомиелита при микроскопии культуры ткани под малым увеличением проявляется мелкозернистой деструкцией клеток с образованием в них гранул, оттесняющих ядро к периферии. Микрокартину описать, зарисовать.

2. Серологический метод (ретроспективная диагностика). Выявление антител в парных сыворотках крови больного полиомиелитом с помощью цветной пробы. В пробирках, где не происходит репродукции вируса в результате нейтрализации его антителами, среда окрашивается в желтый цвет из-за образования клетками культуры ткани кислых продуктов метаболизма. Диагностическое значение имеет 4-кратное нарастание титра антител.

3. Дифференциация вирусов Коксаки А и В - биологический метод.Фильтрат испражнений больного, обработанный антибиотиками, вводят внутрибрюшинно 1-4 дневным мышам-сосункам. Мыши заболевают на 3 -7 день. Вирусы Коксаки А вызывают вялые параличи, Коксаки В – спастические.

4. Изучить биопрепараты для профилактики, диагностики и лечения:

· диагностические типоспецифические сыворотки для типирования вирусов полиомиелита, Коксаки и ECHO;

· отечественная живая вакцина против полиомиелита, содержащая вакцинные вирусы трех типов. В России зарегистрированы также 3 вакцины для профилактики полиомиелита фирмы Пастер Мерье Коннот (Франция): Полио Сэбин-ВЕРО – живая вакцина, Имовакс полио - инактивированная вакцина, Тетракокк – комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита.

· иммуноглобулин нормальный человеческий.

Лабораторная диагностика вирусных гепатитов

В настоящее время известно 8 гепатотропных вирусов (A - HAV, B - HBV, C - HCV, D - HDV, E - HEV, F - HFV, G – HGV, а также TTV - transfusion transmitted virus, передающийся при трансфузиях). Поражения печени могут вызывать и другие вирусы (например, цитомегаловирус, герпесвирусы и т.д.). В связи с трудностью культивирования вирусов гепатитов ведущая роль в лабораторной диагностике вирусных гепатитов отводится серологическим методам, а в последнее время - методам генодиагностики (ПЦР).

Гепатит А

Вирус гепатита A (HAV)относится к семейству пикорнавирусов, роду Hepatovirus.

Материалом для исследования являются фекалии больного. Вирус гепатита А интенсивно выделяется с фекалиями больных в течение нескольких дней в конце инкубационного периода до появления клинических проявлений инфекции, после чего его концентрация резко снижается.

Экспресс-диагностиказаключается в постановке ИЭМ, РИА, ИФА с целью выявления вируса или его антигенов в экстракте фекалий.

Вирусологический метод состоит в заражении фильтратом фекалий чувствительных животных (шимпанзе и обезьян-мармозеток), а также культуры лимфоцитов человека. Индикацию и идентификацию вируса проводят с помощью РИФ или электронной микроскопии.

Серологический метод– выявление антител класса IgM к вирусу гепатита А, появляющихся в ранние сроки инфекции и указывающих на свежее инфицирование, а также антител класса IgG (обычно с помощью ИФА или РСК, редко - ИЭМ, РИА).

Генодиагностика.Для диагностики гепатита А разработана ПЦР, однако она широко не применяется, так как метод ИФА позволяет в уже ранние сроки инфекции обнаружить антитела класса IgM к данному вирусу.

Гепатит В

Вирус гепатита В (HBV)относится к роду Orthohepadnavirusсемейства Hepadnaviridae,содержит поверхностный антиген HBsAgи два внутренних - HBcAg(cor -сердце) и HBeAg, (ДНК-полимераза), к которым у больного образуются соответствующие антитела.

Экспресс-диагностикагепатита Ввключает определение HbsAg, с помощью ИФА, РИА, РОНГА, РПГ, встречного иммуноэлектрофореза, РИМ, РОНГА. Антиген появляется в сыворотке крови больного в инкубационном периоде за несколько недель (до 8) до повышения активности аминотрансфераз.

Серологическое исследование -выявление в сыворотках крови больных и носителей антител к антигенам HBV с помощью ИФА, РНГА РПГ, реже - РИА, РВИЭФ. Определение антигенов HBV и антител к ним имеет важное диагностическое и прогностическое значение. В инкубационном периоде в течение 2-5 месяцев выявляется HBsAg, а при хроническом течении более длительный промежуток времени. Острый период инфекции характеризуется появлением HBcAg и HbeAg (обнаруживается в крови в течение 1-7 недель; его появление на 1-3 неделе болезни является неблагоприятным прогностическим признаком). В стадию ранней реконвалесценции из крови исчезают HBcAg и HbeAg, нопоявляются и затем нарастают антитела к НВс и НВе антигенам. Стадия поздней реконвалесценции характеризуется наличием антител ко всем трем антигенам HBV.

При хроническом агрессивном гепатите В в крови обнаруживаются HBsAg и HbeAg. Для этой формы гепатита характерновысокое содержание антител к НВс антигену класса IgM, что указывает на активную репродукцию вируса.

У носителей вируса гепатита В в крови выявляются HbsAg, антитела к HbcAg и НВеAg класса IgM, редко – антитела к HbcAg и к HbsAg класса IgG.

В крови больных гепатитом В могут быть обнаружены также дельта-частицы (или дельта-антиген), представляющие собой вирусы гепатита D, часто ассоциированные с вирусом гепатита В.

Генодиагностика.Разработано несколько методов генодиагностики (методы гибридизации, лигазная цепная реакция, ПЦР и др.). Наибольшее распространение получила ПЦР, являющаяся информативным методом при бессимптомных, хронических и смешанных формах гепатитов. ПЦР используют также для оценки уровня вирусемии и эффективности проводимого лечения.

Другие гепатиты

Вирус гепатита С (HCV) РНК-геномный представитель рода семейства Flaviviridae. Выделяют 6 сероваров ЯСК, каждый из которых преимущественно встречается в определенной стране (например, 1-й тип — в США, 2-й тип — в Японии).

Вирус гепатита D (HDV) - дефектный сателлитный РНК-содержащий вирус, осложняющий течение гепатита В, входит в род Deltavirusсемейства Togaviridae,. Самостоятельную инфекцию не вызывает.

Вирус гепатита Е (HEV) - РНК-геномный представитель рода Calicivirus семейства Caliciviridae,

Вирус гепатита G (HGV) условно относящийся к семейству Flaviviridae.

Серологический метод является в реальной практике основным методом лабораторной диагностики указанных гепатитов, т.к. культивирование этих вирусов связано с большими трудностями. Антитела к вирусам гепатитов в парных сыворотках крови больных выявляют с помощью ИФА, РИА, ИЭМ, РИФ с дифференциацией антител по классам иммуноглобулинов (в частности по IgM - маркеру свежего инфицирования). Антитела класса IgM к вирусам гепатитов D, Е и G появляются через 10-15 дней после начала клинических проявлений инфекции, к вирусам гепатита С – через 3 месяца. Антитела класса IgG IgM к вирусу гепатита D можно выявить спустя от 2 до 11 недель, а к вирусам Е и G через 30 дней после перенесенной инфекции. Подтверждающим лабораторным методом является иммуноблотинг.

Генодиагностика.Важным методом диагностики HCV инфекции является ПЦР, которая позволяет выявить виремию и ее уровень по содержанию РНК вируса в крови у бессимптомных носителей вируса, а также у больных уже в инкубационном периоде (задолго до появления антител) и в период разгара инфекции, что имеет важное значение для выбора обоснованной терапии и прогнозирования инфекции. ПЦР является единственным методом, позволяющим отличить перенесенный гепатит С от имеющейся инфекции у данного пациента в данный момент.

ПЦР позволяет выявить также РНК вируса гепатита D при всех вариантах этой инфекции, подтверждая результаты определения антител к этому вирусу с помощью ИФА, т.к. результаты серологических исследований могут быть сомнительными или отрицательными в случаях связывания антител антигенами вируса.

Самостоятельная работа студентов

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

Полиомиелит – острое вирусное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, часто с развитием тяжелых осложнений. Возбудитель полиомиелита – энтеровирус. Данный тест позволяет определить концентрацию IgG-антител к вирусу полиомиелита.

IgG-антитела к вирусу полиомиелита, антитела к вирусу полиомиелита.

Синонимы английские

Детский спинномозговой паралич, спинальный детский паралич, болезнь Гейне - Медина.

Твердофазный иммуноферментный анализ.

Ед/мл (единица на миллилитр).

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Как правильно подготовиться к исследованию?

- Не курить в течение 30 минут до исследования.

Общая информация об исследовании

Полиомиелит (детский спинномозговой паралич, спинальный детский паралич, болезнь Гейне-Медина) – острое вирусное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, часто с развитием тяжелых осложнений. Возбудитель полиомиелита – энтеровирус, поражает в основном детей до 5 лет. На сегодняшний день известны три типа вирусов, патогенных для человека: тип 1, тип 2 и тип 3.

Вирус распространяется при прямых контактах от человека к человеку при контакте с инфицированной слизью носоглотки или с инфицированными фекалиями (фекально-оральный и воздушно-капельный механизм передачи). Он проникает в организм человека через слизистую оболочку носоглотки или кишечника. Во время инкубационного периода вирус размножается в лимфоидных тканях глотки и кишечника, затем распространяется моноцитами по кровеносной и лимфатической системе в другие лимфатические узлы, где тоже размножается и достигает нервных клеток во второй фазе виремии. В более чем 90 % случаев пациент не страдает от каких-либо субъективных симптомов. В остальных случаях появляется неспецифическое заболевание с небольшим повышением температуры, болезненными ощущениями в области головы и горла, диареей, тошнотой и рвотой и очень редко с классическим мышечным параличом и поражением церебральных нервов. Фаза реконвалесценции может длиться до двух лет, часто остаются длительные повреждения.

Более 90% инфицированных пациентов не испытывают каких-либо субъективных симптомов. В остальных случаях могут быть жалобы на головную боль, воспаление горла, диарею, тошноту и рвоту, повышение температуры тела. Очень редко наблюдаются классические парализации с болями в мышцах и нервах спинного мозга. Восстановительный период может длиться до двух лет, но полученные повреждения устранить, часто не удаётся.

Известно три вида патогенных для человека вирусов полиомиелита: тип 1 (Brunhilde) - зачастую с серьезными симптомами, тип 2 (Lansing) - с умеренными симптомами, тип 3 (Leon) - редкий, но с тяжелыми симптомами. Различают непаралитическую и паралитическую формы полиомиелита. Факторами риска являются отсутствие иммунизации против полиовируса при контакте с возбудителем, путешествия в районы, в которых были отмечены вспышки полиомиелита (в некоторых странах Азии и в Нигерии полиомиелит по-прежнему является эндемичным заболеванием, но ВОЗ выполняет проект по ликвидации этой болезни; в Европе бывают случаи заболевания, связанные с туризмом в опасные регионы). В местах вспышек заболевания наибольшей опасности заражения подвергаются преимущественно дети до 10 лет (60-80 % заболеваний приходится на детей в возрасте до 4 лет), беременные женщины и люди старшего возраста. Заболевание чаще фиксируется летом и осенью (максимум в августе - октябре). Диагноз устанавливается на основании клинической симптоматики, эпидемиологических предпосылок и данных лабораторного исследования (исследование СМЖ; выделение вируса из смывов, полученных из глотки, образцов кала или СМЖ в течение инкубационного периода вируса; выявление антител к полиовирусу).

В эндемичных районах продолжают циркулировать только вирусы типа 1 и 3. Оба вируса высококонтагиозны, оба вызывают паралитический полиомиелит. Тип 1 является наиболее распространенным штаммом вируса, распространенность типа 3 является низкой.

Для чего используется исследование?

- Выявление IgG-антител к вирусу полиомиелита.

Когда назначается исследование?

Методы вирусологической (в том числе и серологической) диагностики полиомиелита применяются в зависимости от задач, которые возникают в каждом отдельном случае. При наличии ясной клинической характеристики в типичных паралитических случаях болезни следует определить иммунологический тип и генетические признаки вирусного штамма, вызвавшего данное заболевание. Но, конечно, в этих случаях клиницист не очень заинтересован в вирусологическом подтверждении диагноза и обычно удовлетворяется результатами обследования на антитела в парных пробах крови. Следует указать на возможность ошибочного клинического диагноза полиомиелита даже в паралитических случаях, т. к. описаны сходные с полиомиелитом заболевания, вызванные вирусами из группы Коксаки и ЕСНО (М.П. Чумаков, М.К. Ворошилова и др., 1959). Поэтому необходимо вирусологическое подтверждение даже в ясных для клинициста случаях.

В непаралитических и абортивных случаях полиомиелита, когда клиническая и клинико-лабораторная диагностика недостаточно обоснована, выделение из патологических субстратов и определение типа вируса в сочетании с результатами серологического обследования может подтвердить или отвергнуть предполагаемый диагноз полиомиелита, что имеет практическое значение (например, для организации противоэпидемических мероприятий).

Многие агенты могут вызывать синдром асептического менингита, который нельзя без лабораторного исследования отличить от непаралитической формы полиомиелит. Серозный менингит, не отличимый от непаралитической формы полиомиелита, могут вызывать следующие вирусы: возбудители свинки (паротита), лпмфоцитарного хориоменингита, ряд вирусов из групп ЕСНО и Коксаки, герпес простой, герпес зостер, вирусные энцефалиты, кроме того, лептоспиры и др. Чаще всего приходится проводить одновременное обследование материала на присутствие вируса полиомиелита и других энтеровирусов (Коксаки, ЕСНО, РЭО-групп). И, наконец, вирусологические, серологические методы исследования приобретают особое значение для контроля качества профилактических прививок пероральной полиомиелитной живой вакциной, напр. для определения частоты хорошей прививаемости живой вакцины по результатам выделения вакцинных штаммов из кишечного содержимого или из глоточного отделяемого у привитых и контактирующих с ними лиц, а также по динамике нарастания уровней антител в крови у вакцинированных людей. Периодически могут потребоваться выборочные обследования здорового населения на распределение уровней антител к разным типам полиовирусов, а также на частоту спонтанного носительства штаммов вируса полиомиелита и других энтеровирусов.

Материал для обследования. Полиовирус можно выделить заражением обезьяны или восприимчивых тканевых культур, в отдельных случаях также хлопковых крыс и новорожденных белых мышей (для штаммов II и IV типов). Вирусы ЕСНО и нескольких типов Коксаки могут быть выделены заражением культур, а большинство вирусов Коксаки группы А только заражением новорожденных белых мышей. Фекалии больного или здорового человека в очаге инфекции представляют наиболее богатый и регулярный источник для изоляции полиовируса и других энтеровирусов. Полиовирус в фекалиях может обнаруживаться в течение 2—3 недель, иногда 12 недель и больше после начала болезни или скрытой инфекции; максимальное количество полиовируса в фекалиях — до 10 инфекционных доз в 1 г.Выделение энтеровирусов возможно также из сточных вод канализации, из мух и других объектов внешней среды, которые могут быть загрязнены фекалиями. Полиовирус можно выделить также из носоглоточных смывов и тампонов из зева вскоре после начала заболевания или при скрытой инфекции (примерно в течение первой недели).

Исследование крови на присутствие вируса полиомиелита (например, вакцинного штамма) чрезвычайно трудоемкое, сложное и возможно только при решении экспериментальных задач в особых условиях. Исследование спинномозговой жидкости при полиомиелите нецелесообразно.

В секционных случаях следует получить асептично пробы из спинного (шейного и поясничного отделов) и продолговатого мозга по 2 см 3 (способ сохранения при 1° 4° в 50% растворе нейтрального глицерина или в замороженном состоянии без глицерина); кроме того, следует в этих случаях обследовать на вирус содержимое кишечника (5—15 г)пли отмытую ткань кишечной стенки на разных уровнях. Все пробы должны пересылаться в лаборатории и сохраняться на холоду (при 1° от -(-4 0 до +8°) или в замороженном виде (от —20° до -70°).

Подготовка обследуемых материалов для заражения культур или животных предусматривает обязательное удаление бактериальных контаминантов путем обработки проб антибиотиками (смесью пенициллина от 500 до 10 000 ЕД в 1 мл,стрептомицина — 500—2000 [в 1 мли, возможно, других антибиотиков). Раньше для этих целей применялась обработка проб эфиром, но она уступает антибиотикам по эффективности. До обследования экстракты фекалий с антибиотиками (20 или 10% взвеси) следует освободить от грубых частиц путем центрифугирования.

Методика исследования. При первичном выделении вирусов из группы Коксаки заражаются в мозг и подкожно новорожденные белые мыши в возрасте не старше 24 час. Молодые белые мыши и хлопковые крысы могут быть заражены материалом, содержащим полиовирус II типа, в головной мозг или в спинной мозг и в брюшную полость, или внутримышечно. Для перевивки вируса от заболевших к свежим животным используется взвесь спинного и головного мозга.

Обезьяны макаки (любой вид), мартышки и др. могут быть заражены материалом, содержащим вирус полиомиелита, разными путями: в головной или в спинной мозг (по 1,0 или 0,2 млсоответственно), через нос под легким наркозом (можно 3—5 дней подряд), в брюшную полость и внутримышечно. В пассажах на обезьянах используется ткань спинного и продолговатого мозга заболевших животных.

Наиболее употребительны в наст, время культуральные пробирочные методы вирусологической и серологической диагностики как самые дешевые и доступные для обследования большого числа проб. Благодаря целой серии исследований Эндерса, Солка, Янгнера, Мельника, Дульбекко и многих других в 1949—1955 гг. были разработаны эффективные методики выделения, размножения и идентификации энтеровирусов в культурах клеток.

Выделение и размножение вируса полиомиелита для лабораторных целей возможно в первичных культурах нормальных тканей от человека (хирургические отходы и эмбрионы) или разных видов обезьян. Для этого чаще всего использовались фибробласты кожно-мышечной ткани, клетки почек, семенника, амниона и др. Кроме того, могут с успехом использоваться вторичные культуры или лабораторные линии непрерывно растущих клеток ракового происхождения (часто применялись лабораторные линии клеток человеческого рака: Не1а, НЕР-2, КВ, НЬ8, Детройт-6 и др.), а также непрерывные линии клеток, происходящих от нормальных тканей (напр., клетки амниона человека и клетки СОЦ— из сердца обезьяны циномольгус). Кроме того, оказалось, что в ряде случаев непрерывные лабораторные линии клеток, происходящие от животных (кроликов, свиней), не восприимчивых к полиомиелиту, могут становиться полностью восприимчивыми к заражению полиовирусом в результате происходящей трансформации (возможно ма-лигнизации ткани) в процессе длительных пассажей непрерывно растущих клеток.

Культуры клеток в подходящей жидкой среде для размножения полиовируса могут изготовляться асептично разными методами (взвесь фрагментов ткани, однослойная клеточная мембрана на стекле; фиксирование фрагментов в куриной плазме; покрытие агаром клеточного слоя на стекле и т. п.) в герметически закрытых стерильных сосудах. Добавление небольшого количества антибиотиков (100—200 ЕД пенициллина, 50 цг стрептомицина на 1 млсреды) надежно предохраняет большинство асептично приготовленных культур клеток от случайного прорастания ми-кробами-контаминантами из воздуха.

О присутствии активного полиовируса в растущей культуре клеток можно судить по наступающей дегенерации клеток в результате цитопатогенного действия вируса. При этом необходимо сравнение с контрольными незараженными клетками и последующая проверка специфичности цитопатогенного эффекта в опыте нейтрализации типовой иммунной сывороткой.

Кроме того, цитопатогенное действие полиовируса во взвеси клеток можно зарегистрировать с помощью наблюдений за изменениями цвета фенолрот или другого индикатора рН среды, а именно клетки во взвеси, не содержащей полиовируса, постепенно в течение нескольких дней сдвигают рН среды в кислую сторону и цвет фенолрот меняется из красного в желтый; в то же время в пробирках с активным вирусом полиомиелита клетки быстро дегенерируют, метаболизм прекращается, кислотность среды не изменяется, и исходный красный цвет среды (с индикатором фенолрот около 0,004%) сохраняется до конца наблюдения. На этой основе разработана методика так наз. цветной пробы (или рН-тест) для выделения и титрования вируса полиомиелита, а также для определения титра антител в сыворотке. В цветной пробе могут ставиться и опыты нейтрализации с целью определения иммунологического типа обследуемого вируса.

Вирус полиомиелита можно обнаруживать и по образованию изолированных колоний, или бляшек, в культурах однослойных клеток, покрытых слоем питательного агара. Бляшкообразование в агаровых культурах растущих клеток с индикатором нейтральрот используется для точного определения титра полиовируса в материале или для дифференциации выделенных штаммов по чувствительности к снижению концентрации бикарбонатов и катионов.

Ход исследования материала в пробирочных культурах ткани на вирус полиомиелита включает следующие методики: предварительное выращивание в течение нескольких дней незараженных клеточных культур, внесение в хорошо развившиеся культуры исследуемого материала, предварительно обработанного антибиотиками и др., инкубирование зараженных культур при 1° 37° и наблюдение за состоянием клеток культуры примерно в течение 10 дней. Некоторые пробы фекалий токсичны для культур, что обычно выявляется через 24 часа, и в этих случаях следует перевить материал культуры на 5-й день. Специфическое действие вируса на клетки обычно выявляется на 3—5-й день, иногда на 6—8-й день после заражения; при отсутствии дегенерации в культурах первого заражения можно попытаться продолжить наблюдение за культурами после замены среды свежей питательной жидкостью. При обнаружении дегенерации клеток зараженных культур проводится перевивка жидкости из таких культур на свежие культуры и определение в серии культур титра выделенного цитопатогенного вируса, а затем опыт нейтрализации с включением специфических иммунных сывороток. Выделение и типирование вируса можно проводить одновременно, добавляя в питательную среду культур разные виды типоспецифических иммунных сывороток; при этом вирус будет подавляться в культурах с гомотиповои иммунной сывороткой и проявлять свое действие в культурах с гетеротиповыми иммунными сыворотками или без сыворотки.

Читайте также: