Беременность с гепатитом список литературы

Среди инфекционной патологии человека особое место занимают вирусные гепатиты. За последние годы кроме ранее исследованных гепатитов А, В, С, D, Е были открыты и малоизвестные гепатиты G, TTV, SEN (ни A, ни G). Этиологическая самостоятельность в развитии гепатита вирусов G, TTV, SEN в данное время не доказана.

Учитывая тот факт, что в начале беременности происходит угнетение репликации вируса и уровень антител к НСV в сыворотке крови будет ниже чувствительности используемого метода, мы видим лишь часть айсберга. Поэтому однократное исследование уровня антител к НСV на ранних сроках беременности не отражает фактического уровня инфицированности данной категории обследованных.

Высокий уровень инфицированности в последнем триместре беременности определяется, по-видимому, иммуносупрессивным влиянием развивающегося плода на организм матери, что создает оптимальные условия для репликации вируса. В этот период может быть определена истинная частота инфицированности.

Следовательно, для определения инфицированности беременных вирусом гепатита С необходимо проводить повторное исследование сыворотки крови на маркеры HCV, в том числе и непосредственно перед родами [2, 17, 25].

Клиническая симптоматика хронического HCV- и НВV-гепатита представлена скудно и зачастую не получает должной диагностической интерпретации во время беременности.

Не следует также забывать о физиологических изменениях печени во время беременности. Мобилизуются функциональные резервы печени для обезвреживания продуктов жизнедеятельности плода и обеспечения его пластическим материалом. Объем циркулирующей крови увеличивается на 40 %, а содержание воды — на 20 %. Существенно увеличивается продукция многих гормонов, особенно эстрогенов и прогестерона. А отклонения многих показателей от нормы рассматриваются как повышение метаболической активности и адаптации организма [2, 3, 10].

При осмотре женщин с нормальным течением беременности можно обнаружить эритему ладоней и сосудистые звездочки, что, по-видимому, связано с повышением уровня эстрогенов. А в биохимическом анализе сыворотки крови в третьем триместре — умеренное повышение активности щелочной фосфатазы (а именно ее трансплацентарной фракции), уровня холестерина, триглицеридов, желчных кислот, α-фетопротеина. При этом уровни ГГТП, билирубина, аминотрансфераз в норме, а уровни альбумина, мочевины и мочевой кислоты снижены. Функциональные пробы печени нормализуются спустя 2–6 недель после родов. Гистологическое исследование печени при нормальной беременности не обнаруживает патологических изменений [9, 10].

К одним из наиболее частых клинических проявлений HCV- и НВV-инфекции у беременных относят:

- астенический синдром (90–93 %), который, как правило, расценивается как особенность течения беременности и не связывается с основным заболеванием;

- синдром диспепсии (40–50 %);

- синдром гепатоспленомегалии (35–40 %);

- повышение уровня АЛТ и билирубина (50–52 %);

- мезенхимально¬воспалительный синдром (32–36 %);

- синдром холестаза (20–25 %).

Однако у части пациенток, несмотря на репликацию вируса, уровень АЛТ сыворотки крови может оставаться стабильно нормальным на протяжении всей беременности.

Внепеченочные проявления хронического гепатита могут быть представлены антифосфолипидным синдромом (АФС) (25 %) и смешанной криоглобулинемией II типа (10 %). Выявление антифосфолипидного синдрома среди беременных с хроническим гепатитом С встречается достоверно более часто по сравнению с беременными без данной инфекции [11, 16].

К признакам неблагоприятного прогноза, течения беременности относят: наличие геморрагического и отечно¬асцитического синдромов; повышение уровня общего билирубина больше чем 200 мкмоль/л за счет непрямого; снижение активности АЛТ до нормы на фоне нарастания интоксикации и роста уровня билирубина; значительное снижение уровня общего белка, альбумино-глобулинового коэффициента

Останнім часом в Україні загострилась проблема інфекційної захворюваності, у тому числі інфекцій, що керуються засобами специфічної вакцинопрофілактики. Аналіз основних показників напруженості епідпроцесу дифтерії та правця (вакцинація проти яких проводиться в основному одними і тими ж комплексними вакцинами) за останні 10 років виявив загрозливі тенденції.

Системний кліщовий бореліоз більше відомий як хвороба Лайма (ХЛ, Лайм-бореліоз, Lyme disease (LD); А 69.2 за Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду). Також він носить такі назви: кліщовий менінгополіневрит, хронічна мігруюча еритема, еритемний спірохетоз, синдром Баннварта.

2 клонения многих показателей от нормы рассматриваются как повышение метаболической активности и адаптации организма [2, 3, 10]. При осмотре женщин с нормальным течением беременности можно обнаружить эритему ладоней и сосудистые звездочки, что, по-видимому, связано с повышением уровня эстрогенов. А в биохимическом анализе сыворотки крови в третьем триместре умеренное повышение активности щелочной фосфатазы (а именно ее трансплацентарной фракции), уровня холестерина, триглицеридов, желчных кислот, a-фетопротеина. При этом уровни ГГТП, билирубина, аминотрансфераз в норме, а уровни альбумина, мочевины и мочевой кислоты снижены. Функциональные пробы печени нормализуются спустя 2 6 недель после родов. Гистологическое исследование печени при нормальной беременности не обнаруживает патологических изменений [9, 10]. К одним из наиболее частых клинических проявлений HCV- и HBV-инфекции у беременных относят: астенический синдром (90 93 %), который, как правило, расценивается как особенность течения беременности и не связывается с основным заболеванием; синдром диспепсии (40 50 %); синдром гепатоспленомегалии (35 40 %); повышение уровня АЛТ и билирубина (50 52 %); мезенхимально-воспалительный синдром (32 36%); синдром холестаза (20 25 %). Однако у части пациенток, несмотря на репликацию вируса, уровень АЛТ сыворотки крови может оставаться стабильно нормальным на протяжении всей беременности. Внепеченочные проявления хронического гепатита могут быть представлены антифосфолипидным синдромом (АФС) (25 %) и смешанной криоглобулинемией II типа (10 %). Выявление антифосфолипидного синдрома среди беременных с хроническим гепатитом С встречается достоверно более часто по сравнению с беременными без данной инфекции [11, 16]. К признакам неблагоприятного прогноза, течения беременности относят: наличие геморрагического и отечно-асцитического синдромов; повышение уровня общего билирубина больше чем 200 мкмоль/л за счет непрямого; снижение активности АЛТ до нормы на фоне нарастания интоксикации и роста уровня билирубина; значительное снижение уровня общего белка, альбумино-глобулинового коэффициента о и: ю 7 — ю 6 — ю 5 — ю 4 — ІІГю 2-10′- о- m 1 ж 104,4. 5 Матери инфицированных младенцев р 3 женщины, смертность среди которых была 100 %. Часто течение гепатита Е приводит к самопроизвольному прерыванию беременности. По данным U. Navaneethan, более половины доношенных детей, рожденных матерями с гепатитом Е, умирают в течение первого месяца жизни [2, 10,17,22]. Ведение беременной с хроническим гепатитом требует комплексного обследования, постоянного амбулаторного наблюдения оценки состояния, регулярного лабораторного контроля, консультации инфекциониста и гастроэнтеролога. При первичном выявлении маркеров вирусного гепатита беременную ставят на учет и далее определяют характер течения, активность репликации вируса, выраженность воспалительного процесса в ткани печени. Правильная тактика ведения беременной женщины, инфицированной вирусами гепатита, позволяет минимизировать риск вертикального инфицирования плода и повышает вероятность рождения здорового ребенка [1, 12, 19]. При возникновении акушерских осложнений или обострении основного заболевания необходимо стационарное лечение в отделении экстрагенитальной патологии. Повторное обследование необходимо провести в III триместре. Родоразрешение стремятся провести через естественные родовые пути. Однако преждевременные роды у данной группы беременных отмечаются в 3 раза чаще, чем в группе здоровых беременных. По данным итальянских ученых, степень передачи инфекции меньше при родах с помощью кесарева сечения по сравнению с родами через естественные родовые пути (6 % против 32 %) [13, 24, 25]. По данным другого исследования, 5,6 % детей, рожденных после кесарева сечения, были инфицированы гепатитом С по сравнению с 13,9 %, родившихся через естественные родовые пути. В мультицентровом исследовании, проведенном в Великобритании и Ирландии, показано, что родоразрешение путем планового кесарева сечения до разрыва плодного пузыря ассоциировалось со значимо более низким риском передачи НСУребенку, чем родоразрешение через естественные родовые пути или экстренное кесарево сечение [12, 19]. В группе детей, рожденных от матерей с хроническими формами гепатитов, чаще наблюдались пороки развития новорожденных: при хроническом вирусном гепатите С в 5,6 % случаев, при хроническом вирусном гепатите В в 2,6 % случаев. При этом преимущественно встречалась патология желудочно-кишечного тракта (атрезия кишечника). Всегда следует оценивать риск инфицирования ребенка, которое возможно как во время родов, так и вертикальным путем. Риск заражения ребенка в целом при суммировании различных исследований составляет в среднем 5 10 %. Наибольший риск вертикальной передачи HCV во время беременности и родов ассоциирован как минимум с двумя обстоятельствами: высокой вирусной нагрузкой (25 40 %) (рис. 1) (хотя уровень виремии, который предсказал бы инфицирование ребенка, не может быть в подобных случаях определен) и патологией плаценты (отслойкой плаценты, фетоплацентарной недостаточностью) [1, 2, 14]. При морфологическом изучении плаценты отмечаются явления плацентита вирусной этиологии. О высокой вероятности внутриутробного инфицирования плода свидетельствует показанное в ряде работ обнаружение HCV RNA в сыворотке крови новорожденных в первые часы после рождения, в том числе с высокой степенью гомологии изоляторов HCV, полученных от матери и ребенка. 90% новорожденных Острая HBV-инфекция % Хроническая инфекция Фульминантная печеночно-клеточная недостаточность Прогрессирующее заболевание печени Неактивное носительство Цирроз Декомпенсированный цирроз ГЦК Смерть Рисунок 2 Течение и исходы хронического гепатита В 4 (50)

4 Обнаруживаемая у детей меньшая, чем у матерей, степень гетерогенности HCV позволяет предположить, что ребенку передается лишь небольшая, обладающая большей контагиозностью, субпопуляция HCV. Высказана гипотеза, что материнские anti-hcv могут предотвращать инфицирование ребенка, снижая количество инфицирующих частиц. Преждевременный разрыв плодного пузыря и длительный безводный промежуток могут увеличить риск интранатального инфицирования, поэтому безводный промежуток должен быть сокращен. Степень риска инфицирования возрастает в 3 5 раз при наличии у матери сопутствующей ВИЧ-инфекции. Нет данных о корреляции риска инфицирования ребенка HCV в зависимости от генотипа, а также от наличия или отсутствия клинико-лабораторных проявлений хронического гепатита у матери. Но в ряде исследований показана более высокая частота инфицирования ребенка от матерей, страдающих наркоманией, независимо от уровня виремии и наличия/отсутствия ВИЧ-инфекции. При оценке угрозы инфицирования ребенка HBV следует учитывать, что перинатальный путь один из основных путей передачи HBV, но риск заражения зависит от спектра маркеров [1, 2, 6, 15, 25]. При +HBsAg и +HBeAg риск возрастает до %; а риск хронической инфекции у инфицированных при рождении детей составляет около 90 % (рис. 2) [3, 5, 6]. При +HBsAg и HBeAg риск инфицирования составляет 2 15 %, хроническая инфекция у таких детей развивается редко, но может наблюдаться острый и фульминантный гепатит [1, 3]. Роль перинатального распространения вируса и уровень носительства существенно варьируют в различных географических зонах. Так, в странах Юго-Восточной Азии перинатальный путь инфицирования является основным и более 50 % носителей инфицированы уже при рождении [5, 7]. Основным механизмом инфицирования во время родов считают попадание крови матери на поверхностные ссадины, на конъюнктивы плода во время прохождения через родовые пути, заглатывание плодом околоплодных вод, материнско-плодовые инфузии через пупочную вену в результате разрыва мелких сосудов плаценты. Доказана инфекциозность вагинального секрета, амниотической жидкости, аспиратов желудочного содержимого новорожденных, пуповинной крови [10, 18]. От матерей, инфицированных HBV и HDV, инфицирование в перинатальном периоде возможно, однако роль передачи для HDV крайне мала. Но в случае заражения заболевание протекает более тяжело. Поэтому ребенок, вакцинированный против гепатита В, будет защищен и от дельта-инфекции [2, 5, 11, 25]. Для решения вопроса о возможном инфицировании вирусным гепатитом ребенка, рожденного от матери с вирусным гепатитом, необходимо лабораторное исследование крови на наличие вирусных антител и РНК/ ДНК в возрасте 1, 3, 6, 12 и 15 месяцев. Этот тест должен быть положительным при повторных измерениях не менее двух раз. Однако следует помнить, что до месячного возраста у ребенка могут обнаруживаться материнские антитела, которые проникают через плаценту. У неинфицированных детей антитела исчезают в течение первого года жизни, хотя в редких случаях они могут обнаруживаться и до 1,5 года. При обследовании у ребенка должны быть повышены сывороточные трансаминасы. Генотип вируса будет одинаковым у матери и ребенка. Описаны наблюдения транзиторной виремии у новорожденных. В частности, в проведенном в Израиле исследовании у 5 из 23 (22 %) новорожденных от инфицированных HCV матерей РНК была обнаружена в сыворотке крови на вторые сутки после рождения, но во всех случаях виремия перестала определяться в 6-месячном возрасте с последующим исчезновением и антител [1, 7]. Возможность влияния материнских антител на транзиторность инфицирования и элиминацию HCV у новорожденных требует дальнейшего изучения. Таблица 1 Определение категорий риска лекарств для беременных по классификации FDA Категория А В С D X Описание Отсутствие риска адекватные, хорошо контролируемые исследования беременных женщин не показали повышенный риск аномалий плода Нет доказательств риска исследования на животных не обнаружили свидетельств повреждающего действия на плод, однако не было проведено адекватных, хорошо контролированных исследований беременных, или исследования на животных обнаружили свидетельство повреждающего действия на плод, но адекватные, хорошо контролируемые исследования на беременных женщинах не показали риск аномалий плода Риск не исключен исследования на животных обнаружили повреждающее действие, но не были проведены исследования беременных или не было как исследований на животных, так и достаточного количества наблюдений среди беременных Риск доказан исследования или наблюдения среди беременных продемонстрировали повышенный риск развития аномалий плода. Однако польза от терапии может превышать потенциальный риск Противопоказаны при беременности исследования или наблюдения среди беременных, исследования на животных продемонстрировали свидетельства развития аномалий плода Препараты (гепа тология) — УДХК Телбивудин Тенофовир Преднизолон Интерферон альфа Энтекавир Ламивудин Азатиоприн D-пеницилламин Рибавирин 92 Гсютроентеролоп’я, ISSN (50). 2013

Проблема вирусных гепатитов у беременных одна из наиболее актуальных в современной медицине, так как вирусы гепатитов В (ВГВ) и С (ВГС) являются наиболее частой причиной хронических заболеваний печени у женщин детородного возраста. Согласно последним оценкам экспертов, на начало 2012 года в среднем 180 миллионов человек во всём мире хронически инфицированы вирусом гепатита С и 35 % из них составляют женщины детородного возраста [2, 7]. Проблема вирусных гепатитов у беременных является общей для акушеров, инфекционистов, гепатологов, терапевтов, и нуждается в выработке общей стратегии в отношении ведения беременности у таких женщин.

Особое внимание уделяется течению вирусных гепатитов у беременных, так как в этот период нагрузка на печень возрастает: повышается белково-синтетическая и детоксикационная функции печени, а значительное увеличение концентрации эстрогенов усиливает воздействие стрессовых факторов на орган [2, 3]. Повышенное образование пластических веществ ведёт к накоплению липидов в мембранах клетки, что снижает их проницаемость и уменьшает интенсивность процессов захвата, транспорта и экскреции различных веществ в гепатоците.

Согласно рекомендациям ВОЗ и Европейской ассоциации по изучению печени женщинам, инфицированным вирусами гепатитов В и С, беременность не противопоказана, поскольку не оказывает отрицательного влияния на течение хронических вирусных гепатитов, не достигших стадии цирроза [2, 3, 4]. Результаты исследований в этой области несколько противоречивы, однако, большинство авторов пришли к выводу, что беременность не влияет на течение вирусных гепатитов, а они – на состояние матери и плода [5, 6, 8]. По данным ряда наблюдений, во время беременности у женщин с хроническими вирусными гепатитами (ХВГ) снижается уровень сывороточных трансаминаз и уменьшается количество циркулирующего вируса, что может быть связано с изменением иммунологической реактивности у беременных и повышением концентрации в плазме эстрогенов [2, 9].

Неоднозначным остаётся отношение к таким важным аспектам, как риск внутриутробного заражения плода вирусами гепатита В и С и возможность инфицирования новорожденного в родах и при грудном вскармливании. Известно, что вероятность перинатальной передачи ВГВ прямо пропорциональна уровню вирусной нагрузки во время беременности, а риск вертикальной передачи ВГС увеличивается при коинфекции ВИЧ [1, 2, 4, 7]. Есть данные, что возможность передачи вирусов гепатитов В и С от матери ребёнку не кореллирует с уровнем трансаминаз в течение беременности [5, 9]. Ряд авторов пришли к заключению, что грудное вскармливание не является фактором риска передачи вирусов даже при наличии РНК или ДНК вирусов гепатитов в грудном молоке [1, 7, 8].

Цель работы. Определить частоту встречаемости хронических вирусных гепатитов В и С среди беременных женщин г. Владивостока и охарактеризовать их течение на фоне беременности на основании анализа клинических и лабораторных показателей.

Материалы и методы иследования

Диагноз хронического вирусного гепатита С выставлялся на основании обнаружения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV-сумм, анти-HCVIgG, анти-HCVIgM) и обязательно РНК ВГС в сыворотке крови. Диагноз хронического вирусного гепатита В выставлялся на основании обнаружения специфических маркёров (HBsAg, анти-HBcorIgG, анти-HBeAg) и выявления ДНК ВГВ в сыворотке крови.

Для выявления антигенов ВГВ и антител к ВГВ и ВГС использовался метод ИФА. Определение количества РНК ВГС проводилось методом ПЦР (чувствительность 300 МЕ/мл), количество ДНК ВГВ измерялось методом ПЦР (чувствительность 150 МЕ/мл). Уровень вирусемии измерялся дважды за беременность (первый и третий триместр), генотип ВГС определялся однократно в первом триместре методом ПЦР. Рутинное биохимическое исследование крови с измерением уровня билирубина, активности ALT, AST, ГГТП и ЩФ проводилось при постановке на учёт в поликлинике и в течение беременности до родов с частотой 1 раз в месяц. Согласно рекомендациям Европейской ассоциации по изучению печени 2011 года за норму при оценке активности ALT принимали значение в 30 ед/л, высокой считалась вирусная нагрузка при ХВГС более 400000 МЕ/мл РНК HCV, а при ХВГВ более 2000 МЕ/мл ДНК HBV. Статистический анализ полученных данных выполнялся в статистическом пакете Statistica 8.0. (Statsoft, США).

Результаты исследования и их обсуждение

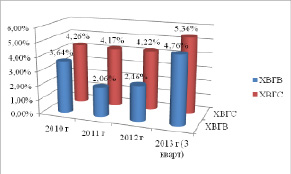

Хронические вирусные гепатиты В и С у беременных женщин г. Владивостока широко распространены. Частота встречаемости данных нозологических единиц за 4 года (за 2013 год – 3 квартала) у беременных представлена на рис. 1.

Рис. 1. Частота встречаемости хронических вирусных гепатитов В (ХВГВ) и С (ХВГС) у беременных женщин по данным ЖК КРД№ 3 г. Владивостока за 2010-2013 годы

В условиях эпидемиологического неблагополучия, когда наблюдается постоянный рост хронических форм парентеральных вирусных гепатитов В и С, опасность вовлечения женщин фертильного возраста в эпидемический процесс этих инфекций очень высока. Так процент женщин с ХВГС среди беременных г. Владивостока характеризуется постоянством и составляет от 4,17 % до 5,36 % в разные годы, причём отмечается тенденция к росту этого показателя с 2010 года. Частота встречаемости ХВГС у беременных по данным различных исследователей широко варьирует и составляет от 0,5 % до 2,4 % [2, 4, 5]. То есть показатели заболеваемости ХВГС среди беременных г. Владивостока, отличаясь от общероссийских, достаточно высоки. Распространённость ХВГВ среди беременных женщин по нашим данным несколько ниже – от 3,68 % до 4,76 %, хотя отмечен рост данной патологии почти в два раза в 2013 году по сравнению с 2011-2012 годами.

Под нашим наблюдением в 2012 году находилось 144 беременные женщины, у 91 из них был хронический вирусный гепатита С, а у 53 – ХВГВ. Возраст женщин варьировал от 19 до 39 лет, в среднем составляя 26,5±2,4 года. Хотелось бы отметить, что диагноз хронического вирусного гепатита был выставлен впервые при обследовании по беременности в женской консультации подавляющему большинству пациенток – 102 женщинам, что составило 71 % от общего числа.

Клиническая картина ХВГС и В во время беременности отличалась малосимптомностью, активных жалоб женщины не предъявляли даже при умеренной активности процесса. Клинические проявления в виде гепатомегалии отмечались редко – у 5,5 % беременных с ХВГВ и у 10,7 % женщин с ХВГС.

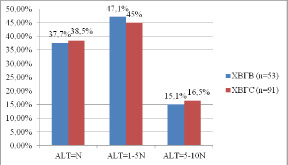

Основное внимание уделялось мониторингу биохимических показателей активности гепатита – ежемесячному определению уровня билирубина, активности ALT, AST, ГГТП, а также динамическому исследованию количества вирусов гепатитов В и С в сыворотке крови. Наиболее значимые изменения были отмечены нами в активности ALT у женщин с ХВГС и ХВГВ во время беременности (рис. 2).

Рис. 2. Распределение женщин с хроническими вирусными гепатитами В (ХВГВ) и С (ХВГС) по активности ALT (количество норм ALT) во время беременности

Следует отметить, что у 37,7 % беременных с ХВГВ и у 38,5 % – с ХВГС показатели ALT не отличались от нормы на протяжении всей беременности, то есть наблюдалось благоприятное течение гепатита. Удельный вес беременных женщин с минимальной активностью гепатита преобладал, такая форма гепатита встречалась почти с одинаковой частотой как при ХВГС (45 % случаев), так и при ХВГВ (47,1 %), у этих пациенток отмечалось повышение активности ALT до 5 норм за наблюдаемый период. Умеренная активность процесса (повышение уровня ALT от 5 до 10 норм) регистрировалась в 15,1 % случаев ХВГВ и в 16,5 % случаев ХВГС при беременности. Высокой активности гепатита, а также синдрома холестаза у женщин, находившихся под нашим наблюдением, выявлено не было. Необходимо также отметить, что у пациенток с ХВГВ и ХВГС ни в одном из случаев не регистрировалось увеличение билирубина выше нормы во время беременности, что является типичным для течения ХВГ и в остальной популяции.

Самым важным вопросом для большинства беременных, состоящих на учёте с хроническими вирусными гепатитами, был вопрос о возможности перинатальной трансмиссии вирусов гепатита В и С плодам и новорожденным. Всем женщинам давались стандартные рекомендации о родоразрешении по акушерским показаниям и отсутствии запрета на грудное вскармливание (женщин с коинфекцией ВИЧ в наблюдаемой группе не было). Однако, важным фактором в прогнозировании риска перинатального заражения при ХВГС и ХВГВ является уровень вирусемии, а также наличие в крови беременной с ХВГВ HBeAg [1, 8, 9]. Отметим, что всем женщинам с HBV-инфекцией была сделана развёрнутая маркёрограмма HBV в первом и третьем триместре, и ни в одном из случаев HBe-антигена, как и антител к вирусу гепатита D, не было выявлено.

Удельный вес беременных женщин как с высоким так и с низким количеством РНК HCV при ХВГС в первом триместре был почти идентичным – 47 % и 53 % соответственно (табл. 1).

Распределение беременных женщин с хроническим вирусным гепатитом С по уровню вирусемии (количество РНК HCV в МЕ/мл) в I и III триместрах беременности

Рассмотрены пути передачи вируса гепатита С, методы и подходы к диагностике, принципы лечения заболевания, тактика ведения родов у женщин с вирусным гепатитом С, наблюдение за состоянием здоровья ребенка после рождения.

An examination was performed on the ways of the hepatitis C virus transfer, methods and approaches to diagnostics, the principles of the treatment of disease, the tactics of conducting birth in women with viral hepatitis C, observation of the status of the health of child after birth.

Вирусный гепатит С (HCV) является одной из самых актуальных и неразрешенных проблем, что определяется особой тяжестью течения и широкой распространенностью заболевания. Актуальность проблемы становится еще более значимой в акушерстве и педиатрии в связи с неуклонным нарастанием удельного веса заболевания, высоким риском внутриутробного заражения и возможностью инфицирования новорожденного в родах и послеродовом периоде.

Возбудитель гепатита С является однонитевым РНК-вирусом, который принадлежит к отдельному роду семейства флавивирусов. Различная последовательность нуклеотидов образует по меньшей мере шесть генотипов. Хотя вирус гепатита С встречается во всех странах мира, его распространенность, а также структура генотипов варьирует. Например, в Европе и США наличие антител к вирусу гепатита С обнаружено у 1–2% населения, в то время как в Египте примерно 15% имеют положительную реакцию на эти антитела. Помимо сексуальных контактов и вертикальной передачи (от инфицированной матери к ее ребенку), гепатит С передается также через кровь. Раньше его главным источником были донорская кровь и препараты крови, но теперь он практически ликвидирован благодаря введению проверок донорской крови. Большая часть новых инфицирований происходит у наркоманов, использующих нестерильные шприцы. При сексуальных контактах возможная передача вируса варьирует, например, у индивидуумов, поддерживающих стабильные моногамные отношения с инфицированным партнером, риск заражения меньше, чем у лиц с несколькими сексуальными партнерами. Исследование, проведенное в Испании, показало, что факторами риска наличия положительной реакции на антитела к вирусу гепатита С являются незащищенные внебрачные половые контакты. Считается, что риск приобретения инфекции гепатита С возрастает с ростом числа сексуальных партнеров. Проявления острого инфекционного гепатита С не являются клинически ярко выраженными, и только у незначительного числа пациентов возникает желтуха. Однако инфекция приобретает хронический характер примерно в 85% случаев, и тогда практически у всех пациентов развиваются гистологические признаки хронического гепатита. Кроме этого, примерно у 20% больных спустя 10–20 лет после первичного инфицирования развивается цирроз печени. К числу осложнений этого заболевания также относятся злокачественная гепатома и экстрагепатические симптомы.

Поскольку в тканевой культуре размножение вируса происходит медленно и не существует систем обнаружения антигена, клиническая диагностика сводится либо к определению серологической реакции на гепатит (антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV)), либо к обнаружению вирусного генома (РНК вируса гепатита С). Первое поколение серологических проб тестировалось на антитела с использованием неструктурного белка С100. Хотя эти анализы не были достаточно чувствительны и специфичны, благодаря им в ходе проверки донорской крови была значительно снижена распространенность посттрансфузионного гепатита ни-А и ни-В. Включение во второе и последующие поколения анализов различных видов антигенов (структурных и неструктурных) улучшило их чувствительность и специфичность. Несмотря на это, по-прежнему значительной проблемой остается получение ложноположительных результатов, особенно у населения из группы невысокого риска заражения, например у доноров крови. Специфичность серологической реактивности иммуноферментного анализа (точнее, иммуносорбентного анализа с ферментной меткой) обычно подтверждается дополнительными анализами, например, исследованиями методом рекомбинантного иммуноблота. Обнаружение анти-HCV применяется для диагностики инфекции у пациентов с хроническим гепатитом, циррозом печени, злокачественной гепатомой, а также для проверки донорской крови и органов. Однако развитие антител, достаточное для их выявления, иногда происходит спустя несколько месяцев после острой инфекции гепатита С, поэтому одним из недостатков существующих серологических анализов является их неспособность обнаружить острую инфекцию гепатита этого типа.

Острый гепатит С диагностируется путем выявления вирусного генома с использованием полимеразной цепной реакции. РНК вируса гепатита С можно обнаружить в сыворотке крови пациента до начала сероконверсии. Поскольку гепатит С вызывается РНК-вирусом, вирусный геном должен быть транскриптирован в ДНК (обратная транскрипция — реакция полимеризации), пока он не размножится путем единичной или двойной цепной реакции полимеризации. Совсем недавно были разработаны анализы на определение числа вирусных геномов. Исчисление вирусных геномов имеет важное значение для наблюдения за реакцией на антивирусную терапию и оценки инфективности индивида. Последнее напрямую связано с передачей вируса гепатита С от матери к ребенку.

Скрининг на антитела к вирусу гепатита С во время беременности. В настоящее время широко применяются антенатальные программы скрининга на гепатит В и ВИЧ-инфекции. Внедрение аналогичной программы для гепатита С заслуживает дополнительного обсуждения. Здесь необходимо учитывать распространенность данной инфекции и профилактические меры, направленные на охрану здоровья новорожденных. В США и Европе распространенность у населения антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови составляет 1%. Если интенсивность вертикальной передачи приблизительно равна 5% (хотя она различна в зависимости от клинических условий), то потребуется скрининг 2000 беременных женщин для выявления одного случая вертикальной передачи вируса. Затраты на тестирование на гепатит С также означают, что внедрение универсальных программ скрининга у беременных наложит значительное финансовое бремя на клиники. В качестве альтернативной стратегии можно предложить обследование женщин из группы высокого риска заражения этим вирусом (например, наркоманок, пользующихся шприцом; инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или вирусом гепатита В, и тех, кому сделали переливание крови до введения проверок донорской крови) и их тестирование на антитела к вирусу гепатита С во время беременности. Производить клинический анамнез приступов острого гепатита в данном случае не нужно, так как у большинства инфицированных не будет никаких симптомов. В поддержку таких адресных программ скрининга выступает тот факт, что наркоманы, пользующиеся шприцом, в настоящее время составляют большую часть новых инфицированных в США. Однако этот подход критикуется с той точки зрения, что 50% больных в регионе не будет выявлено, так как в группу, подверженную факторам риска заражения, входит примерно половина всех инфицированных. Несмотря на это, с нашей точки зрения программы скрининга должны проводиться как минимум среди беременных женщин, предполагая их распространение в будущем на более широкие слои населения.

Принципы лечения. С различными результатами для лечения гепатита С применяются альфа- и реже бета-интерферон. В целом у 15–20% пациентов, получавших альфа-интерферон в течение 6 месяцев, развивается долговременная реакция (в виде нормализованной аминотрансферазы сыворотки крови и отсутствия РНК вируса гепатита С в сыворотке в конце и в течение 6 месяцев после терапии). Лечение обычно назначают пациентам с постоянно повышенным уровнем содержания аминотрансферазы и гистологическим подтверждением хронического гепатита. Слабую реакцию на терапию связывают с циррозом печени, высоким содержанием РНК вируса гепатита С в сыворотке крови до начала лечения и генотипом 1 вируса гепатита С. В качестве дополнительных лечебных мероприятий использовались другие препараты — в настоящее время особенно широко применяется рибавирин, аналог нуклеозидов. Считается, что сочетание препаратов сможет значительно улучшить темпы выздоровления, что подтверждается результатами одного обследования, где применение одного интерферона сравнивалось с комбинацией интерферона и рибавирина и в итоге результаты улучшились с 18% до 36%.

Для лечения беременных женщин, инфицированных вирусом гепатита С, должна проводиться общая оценка здоровья матери. Прежде всего необходимо обследовать женщину на наличие характерных признаков хронических заболеваний печени. При отсутствии печеночной недостаточности, после рождения ребенка проводится более подробное гепатологическое обследование. Общие рекомендации во время беременности включают в себя информацию о незначительном риске заражения половым путем и практические советы относительно того, как избежать бытовой передачи вируса через кровь (например, пользоваться только своими зубными щетками и бритвами, аккуратно перевязывать ранки и т. д.). Что касается возможности заражения половым путем, то при наличии в семье инфицированного больного рекомендуется протестировать родственников хотя бы раз на анти-HCV. Хотя принятие решения об использовании презерватива целиком зависит от супружеской пары, необходимо подчеркнуть, что передача вируса гепатита С при сексуальных контактах в стабильных семейных парах маловероятна и происходит достаточно редко.

Инфицированная беременная женщина должна знать, каким образом наличие заболевания повлияет на беременность и рождение ребенка, а также на возможность его инфицирования. В исследованиях сообщалось о передаче вируса гепатита С от матери к ребенку, при этом указывалась разная частота его передачи (от 0% до 41%). В целом считается, что 5% инфицированных матерей, которые не инфицированы ВИЧ, передают инфекцию новорожденным. Вирусная отягощенность матери является важным фактором риска при вертикальной передаче: известно, что ее вероятность больше, если концентрация РНК вируса гепатита С в сыворотке крови матери больше 106–107 copies/ml. Сопоставление степени передачи вируса по материалам различных клиник показало, что только у 2 из 30 женщин, передавших инфекцию ребенку, вирусная нагрузка составила меньше 106 copies/ml. Если пациентка одновременно ВИЧ-инфицирована, то это повышает степень вероятности передачи вируса гепатита С (от 3,7% среди пациенток с гепатитом С до 15,5% среди женщин, инфицированных помимо этого вирусом иммунодефицита человека), возможно, по причине возросшего уровня РНК вируса гепатита С у матери. Поэтому в течение беременности необходимо измерять вирусную нагрузку матери, предположительно в первом и третьем триместрах. Это позволило бы более точно оценить риск возможной передачи инфекции новорожденному. Там, где это возможно, не следует использовать пренатальные диагностические методики, из-за потенциальной возможности внутриутробной передачи инфекции. Их проведение необходимо всесторонне обосновать, а женщину соответственно оповестить об этом. При этом отсутствуют данные, что во время беременности при острой или хронической инфекции гепатита С повышается риск акушерских осложнений, включая аборты, мертворождения, преждевременные роды или врожденные пороки. В отчете о документированном случае острого гепатита С во втором триместре беременности не сообщалось о передаче инфекции от матери к ребенку. Роль антивирусной терапии во время беременности требует дальнейшего изучения. В теории снижение вирусной нагрузки гепатитом С должно понизить риск вертикальной передачи. При этом интерферон и рибавирин не применялись для лечения беременных женщин, хотя альфа-интерферон использовался для лечения хронического миелогенного лейкоза у беременных. Такие пациентки с гематологическими злокачественными заболеваниями хорошо переносят альфа-интерферон, и дети рождаются нормальными. Существует возможность, что в будущем будет осуществляться терапия беременных, инфицированных вирусом гепатита С с высоким титром.

Оптимальный способ родов инфицированных женщин окончательно не определен. По данным итальянских ученых степень передачи инфекции меньше при родах с помощью кесарева сечения, по сравнению с родами через естественные родовые пути (6% против 32%). По данным другого исследования 5,6% детей, рожденных после кесарева сечения, также были инфицированы гепатитом С по сравнению с 13,9%, родившихся через естественные родовые пути. Эта информация должна предоставляться беременным женщинам, инфицированным гепатитом С, при этом, вне зависимости выберет она кесарево сечение или нет, важно, чтобы это происходило на добровольной основе. Это помогло бы оптимизировать процесс предупреждения передачи инфекции ребенку. При принятии решения важно знать вирусную нагрузку гепатитом С у матери. Женщинам с вирусной нагрузкой больше 106–107 copies/ml рекомендуется кесарево сечение в качестве оптимального способа родовспоможения. Если женщина решит рожать через естественные родовые пути, необходимо, чтобы возможность заражения ребенка была минимизирована.

Этот вопрос необходимо подробно обсудить с инфицированной матерью. По данным исследований японских и немецких ученых, РНК вируса гепатита С не была обнаружена в грудном молоке. В другой работе было исследовано грудное молоко 34 инфицированных женщин и результат был аналогичным. Однако по другим данным РНК вируса гепатита С были обнаружены в грудном молоке. Возможная передача вируса гепатита С через грудное молоко не подтверждается результатами исследований, и кроме этого концентрация РНК вируса гепатита С в грудном молоке была значительно ниже, чем в сыворотке крови. Поэтому научных подтверждений того, что кормление грудью представляет собой дополнительный риск для ребенка, не существует. Однако необходимо помнить, что такие вирусные инфекции, как ВИЧ и человеческий лимфоцитный лейкоз-лимфома-1 (HTLV-1), могут передаваться через грудное молоко. Беременная инфицированная женщина должна это знать и сделать свой выбор относительно кормления грудью.

За состоянием здоровья ребенка, рожденного от инфицированной матери, необходимо наблюдать в постнатальном периоде. Это позволит выявить инфицированных детей, наблюдать за ними и, если потребуется, лечить. В идеальных условиях это должно производиться специалистами, обладающими опытом в диагностике и лечении инфекционных заболеваний у маленьких детей. По мнению авторов тестирование на анти-HCV и РНК вируса гепатита С должно проводиться в возрасте 1, 3, 6 и 12 месяцев. Отсутствие РНК вируса гепатита С во всех пробах, а также свидетельств распада приобретенных материнских антител является точным доказательством того, что ребенок не инфицирован. Однако интерпретация результатов у новорожденных должна проводиться очень осторожно: наличие РНК вируса гепатита С при отсутствии частной реакции на антитела было описано у некоторых детей, свидетельствуя о том, что у новорожденных может развиваться серонегативная хроническая инфекция гепатита С. Также считается, что перинатальная приобретенная инфекция гепатита С не вылечивается, и в результате хронический гепатит развивается у большинства детей. До сих пор не существует какого-либо подтверждения тому, что применение иммуноглобулина или антивирусных препаратов (интерферона, рибавирина), например, после занесении крови в ранку или у новорожденных, снижает риск заражения. В отличие от ВИЧ-инфицированных, дети, рожденные от матерей с положительной реакцией на гепатит С, не обязательно подлежат терапевтическому вмешательству. Таким образом, заражение вирусным гепатитом С может быть парентеральным, полученным при половых контактах (хотя случаи заражения происходят редко), или вертикальным, переданным от матери к ребенку. Поэтому акушерам важно знать об этом вирусе, особенно о его проявлениях у беременных женщин. Антенатальное наблюдение за здоровьем инфицированных женщин во время беременности должно быть особым, а в качестве способа родоразрешения должно рассматриваться кесарево сечение (по добровольному выбору матери). Риск передачи вируса в результате кормления грудью представляется очень незначительным. Педиатр должен наблюдать за здоровьем такого ребенка, уделяя особое внимание проявлениям инфекционных заболеваний. Поэтому проведение скринингового обследования с использованием информативных средств диагностики должно быть обязательным условием при построении эффективной системы профилактики и охраны здоровья матери и ребенка.

Литература

В. Н. Кузьмин, доктор медицинских наук, профессор

ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития России, Москва

Читайте также: