Как лечат туберкулез лимфатических узлов у детей

Туберкулез лимфатических узлов это форма внелегочного туберкулеза, которая встречается довольно часто. Этот вид заболевания может развиваться вместе с туберкулезом легких, а может быть самостоятельным заболеванием.

Лимфатическая система является защитной стеной при развитии различных инфекций. Лимфоциты, это клетки, выполняющие иммунную функцию и защищающие организм от различных возбудителей. Лимфатический туберкулез – это изменения лимфоидных тканей в ответ на проникновение палочки Коха в лимфатическую систему. Если микобактерии попадают в лимфатическую систему в небольшом количестве, лимфоциты с ними справляются, и развития заболевания не происходит. Но если иммунитет человека ослаблен, или бактерий слишком много, тогда возникает лимфатический туберкулез.

Риск инфицироваться лимфатическим туберкулезом одинаков для любой категории населения. Но чаще всего страдают дети и молодые женщины. Дети очень тяжело переносят это заболевание, как правило, с многочисленными осложнениями.

Пути инфицирования

Туберкулез – опасная инфекционная болезнь. Возбудителем является микобактерия, названная в честь Роберта Коха, который занимался ее изучением. Эта бактерия устойчива к факторам внешней среды. Существует несколько путей передачи инфекции:

- Воздушно – капельный путь. При этом способе инфицирование происходит, когда на слизистые оболочки человека попадают слюна или мокрота зараженного человека. Происходит это, когда человек с открытой формой туберкулеза чихает, кашляет, разговаривает. Микрочастицы жидкости вместе с возбудителем попадают в воздух. Они могут оставаться жизнеспособными до полутора часов. Затем они оседают на слизистых оболочках здорового человека и проникают в лимфатические узлы.

- Употребление в пищу зараженных продуктов. Животные, как и человек подвержены туберкулезу. Мясо и молоко животных содержат в себе возбудителя заболевания. Если эти продукты термически не обрабатывать, риск заражения существует. Сначала возбудитель попадает в кишечник, затем в лимфатическую систему.

- Контактный путь заражения встречается редко. Инфекция передается через открытые раны или поврежденные кожные покровы. Через кровь попадает в лимфатическую систему и там развивается заболевание.

- Бывают случаи, когда в лимфатической системе заболевание развивается из – за попадания возбудителя туберкулеза из других очагов инфекции в организме.

Клиническая картина

Туберкулез лимфоузлов: симптомы очень разнообразны. Течение заболевания в первую очередь зависит от состояния лимфатической системы. Болезнь может развиваться стремительно, с высокой температурой и ярко – выраженными симптомами. В другом случае симптоматика стерта, может не проявлять себя годами. Признаки, указывающие на развитие заболевания:

- Самый первый признак – это заметное увеличение лимфоузлов. Увеличиваться они могут и при других заболеваниях. Но если к этому признаку добавляются другие симптомы, характерные для лимфатического туберкулеза, обратиться к врачу следует немедленно.

- Субфебрильная температура.

- Сильная потливость, особенно проявляется в ночное время.

- Не проходящий, надсадный кашель.

- Потеря аппетита и потеря веса.

- Слабость, головокружение, сонливость.

- Быстрая утомляемость, упадок сил.

Туберкулез опасное заболевание. Хорошо поддается лечению на первых этапах болезни. При первых признаках болезни необходимо посетить фтизиатра.

В течении заболевания различают несколько периодов, отличающиеся симптоматикой:

- Полиферативная стадия.

Начальная стадия заболевания, характеризуется увеличенными лимфатическими узлами. Болезненность при пальпации не всегда присутствует на этом этапе. В половине случает этот период заболевания протекает бессимптомно. Но встречаются случаи, когда начальная стадия протекает остро, с высокой температурой (чаще такое бывает у детей). Медикаментозное лечение дает хороший результат. Пациент может проходить медикаментозное лечение в домашних условиях. Далее лимфоузлы увеличиваются в размерах, оказывают давление на близлежащие ткани. Болезнь переходит во вторую стадию. - Казеозная стадия.

Характеризуется наличием мертвых клеток в лимфатическом узле. У пациента резко повышается температура. Лимфоузлы становятся, уплотненными, болезненными. Если происходит сдавливание бронхов или гортани, у пациента развивается сильный, непрекращающийся кашель. Лечение в большинстве случаев хирургическое. Пораженный лимфоузел удаляется. Далее проводится терапия противотуберкулезными препаратами. Лечение проводят в стационаре. - Абсцедирующая стадия.

Считается запущенным заболеванием. Отмершие клетки в лимфатическом узле превращаются в гной. Кожа над местом поражения становится тонкой, мягкой и приобретает сизый оттенок. Состояние характеризуется регулярной рвотой, потливостью, слабостью. Пациент резко теряет в весе. Лечение на этой стадии хирургическое. Врач вскрывает лимфоузел, удаляет гной. Рана ушивается, в полость вставляется дренаж. Через дренажную трубку происходит отхождение остатков гноя и промывание полости. Пациент продолжает принимать противотуберкулезные препараты. - Свищевая стадия.

Эта стадия является последней. Кожа над очагом истончается, происходит расплавление тканей, и гной прорывается наружу. Образуется значительная гнойная рана, которая будет долго заживать. Необходимо длительное лечение, которое заключается в приеме медицинских препаратов. Образовавшаяся язва промывается с антибиотиками и ежедневно перевязывается. После прорыва гноя, пациенту становится легче. Симптомы постепенно стираются, человек чувствует себя практически здоровым до следующего обострения. На коже остается обезображивающий рубец.

Если прорыв гноя происходит во внутригрудных лимфатических узлах, прогноз становится крайне неблагоприятным.

По локализации туберкулез различается несколькими формами:

- Шейный. Пораженные узлы располагаются на шее, под челюстью и подключичных впадинах.

- Внутригрудной. Лимфоузлы локализуются в грудном отделе. Они располагаются вдоль аорты и пищевода.

- Внутрибрюшной. Лимфоузлы располагаются в брюшной полости. Чаще всего развивается, как вторичное заболевание. Диагностируется в основном у детей.

Диагностика туберкулеза лимфатических узлов

Диагностика лимфатического туберкулеза начинается с пальпации лимфоузлов. Если они увеличены и болезненны, назначают аппаратную диагностику и лабораторные исследования.

Аппаратная диагностика проводится с помощью рентгенологического оборудования. Исследуют мягкие ткани в области поражения и внутригрудные лимфатические узлы. Если заболевание присутствует, будут выявлены кальцинированные образования внутри лимфатических узлов. УЗИ и компьютерная томография помогут точнее поставить диагноз. Так как при исследовании этими методами хорошо видно творожистое содержимое лимфоузлов.

Биопсия. С помощью тонкой иглы берется содержимое пораженного лимфатического узла. Этот метод достаточно точен, поскольку позволяет выявить наличие микобактерий.

Туберкулиновая проба. Такой метод диагностики проводится только детям. Внутрикожно в область предплечья вводится очищенный туберкулезный аллерген. Реакция оценивается через 72 часа.

Лабораторные исследования биологических жидкостей. Для диагностики лимфатического туберкулеза проводят забор крови, мочи, мокроты. Этот метод также является точным и позволяет подтвердить диагноз.

Осложнения туберкулеза лимфоузлов

Лимфатический туберкулез часто сопровождается осложнениями. Особенно когда присутствуют сопутствующие заболевания: другие формы туберкулеза, СПИД, врожденные иммунные заболевания. Самые распространенные осложнения перечислены ниже:

- Образование абсцесса на пораженном лимфатическом узле.

- Возникновение кровотечения после вскрытия абсцесса.

- Генерализация заболевания. То есть вовлечение в патологический процесс нескольких групп лимфатических узлов.

- Образование свища и язвы.

Лечение

За долгие годы борьбы с туберкулезом, эта микобактерия мутировала и стала устойчива ко многим антибиотикам. План лечения должен быть расписан каждому пациенту индивидуально.

Успех лечения зависит от нескольких факторов:

- Стадия заболевания, с которой человек обратился в лечебное учреждение.

- Состояние иммунной системы пациента.

- Наличие или отсутствие сопутствующих заболеваний.

- Неукоснительное соблюдение рекомендаций врача.

Лечение больных с лимфатическим туберкулезом занимает несколько месяцев, и, как правило, проводится в стационаре. Дома может лечиться пациент с начальной стадией заболевания.

В зависимости от стадии заболевания и его прогноза лечение может быть консервативным и оперативным.

Консервативное лечение – это терапия лекарственными препаратами. Основой лечения туберкулеза являются эти медицинские препараты:

Изониазид – лекарство выпускается в форме таблеток и ампул для инъекций. Точную дозировку назначает лечащий врач. Препарат имеет побочные эффекты: головная боль, тошнота, потеря аппетита.

Рифампицин. Сильнодействующий антибиотик. Хорошо зарекомендовал себя в борьбе с различными формами туберкулеза. Среди побочных эффектов самые частые это расстройства желудочно-кишечного тракта.

Этамбутол. Препарат обладает бактериостатическим действием на микобактерии туберкулеза. Препарат быстро усваивается и дает хороший результат.

На следующей стадии, когда пораженный лимфатический узел наполняется мертвыми клетками, медикаментозное лечение становится затруднительно. Показано удаление лимфатического узла и дальнейшее лечение антибиотиками и противотуберкулезными препаратами.

На третьей стадии, когда весь лимфатический узел наполняется гноем и значительно увеличивается в размерах, содержимое узла удаляют, а в полость вводят специальный раствор. Лечение медикаментами не прекращают.

Когда открылся свищ, лечение состоит из промываний образовавшейся язвы и перевязок. Терапия лекарственными препаратами продолжается.

Кроме оперативного и консервативного лечения пациенту нужно соблюдать некоторые правила для успешного выздоровления:

- Отказ от алкоголя и курения принесет пользу организму.

- Большое значение для выздоровления имеет полноценное питание. Ежедневный рацион должен включать в себя: белки, жиры, углеводы, клетчатку, витамины.

- Все рекомендации врача необходимо выполнять. Принимать все назначенные препараты. Если делать это неправильно, болезнь может перейти в хроническую форму. Тогда вылечиться будет намного сложнее.

- Выполнять ежедневные физические упражнения. Делать зарядку.

- Проветривать помещение несколько раз в день. Делать длительные прогулки на свежем воздухе.

- Санаторно – курортное лечение благоприятно скажется на состоянии всего организма.

- Лечебное действие на организм оказывает посещение физиокабинета. Свищи и язвы лучше заживают при воздействии на них ультрафиолетового излучения. Лазеротерапия оказывает противовоспалительное действие.

Нужно помнить, лимфатический туберкулез излечим настолько, насколько пациент сам будет стараться вылечиться.

Мнение относительно избирательной формы туберкулеза, локализующегося исключительно в легких, глубоко ошибочно. Это серьезное заболевание поражает многие органы. Одним из проявлений тяжелой патологии является туберкулез лимфатических узлов у детей.

Что это такое?

Значимость лимфатических узлов для иммунной системы достаточно ощутима. Они являются своеобразным барьером, преграждающим проникновение патогенных бактерий в человеческий организм.

Именно в лимфоузлах продуцируются лимфоциты, являющиеся антителами против всевозможных болезнетворных микроорганизмов. В ситуации, когда микобактерии туберкулеза атакуют неокрепший детский организм, лимфатические узлы не всегда могут справиться с возбудителями болезни.

Происходит опасный патологический процесс – они сами подвергаются воздействию туберкулезной инфекции. При этом реакция на инфицирование выражается значительным увеличением размеров узлов. Это происходит в результате активизации процесса продуцирования лимфоцитов в качестве защитной реакции.

Развивается данное заболевание в некоторых случаях как самостоятельная форма. Но не исключена вероятность одновременного воспалительного процесса на фоне туберкулеза легких.

Следует отметить, что из всех форм туберкулеза, не связанного с патологией легких (кости, мозг, кишечник, кожа), наиболее распространено поражение лимфоузлов. В зоне риска чаще всего оказываются дети, у которых отмечается ослабление иммунных сил. Течение болезни у них сопровождается тяжелой клинической картиной и серьезными осложнениями.

Развитие патологии наблюдается чаще у детей дошкольного возраста. Классификация заболевания выделяет две разновидности. Это туберкулез внутригрудных и периферических узлов.

Развитие первого вида обусловлено непосредственной близостью этой группы узлов к очагу инфекции, находящемуся в легких (в зоне корня и средостения).

Однако следует отметить, что туберкулез лимфоузлов в этой области чаще развивается как самостоятельное заболевание и является разновидностью первичного заболевания. При легочном поражении наблюдается редко.

Патология протекает в хронической форме, тяжело поддается диагностированию и лечению. Характерно множественное поражение узлов этой зоны.

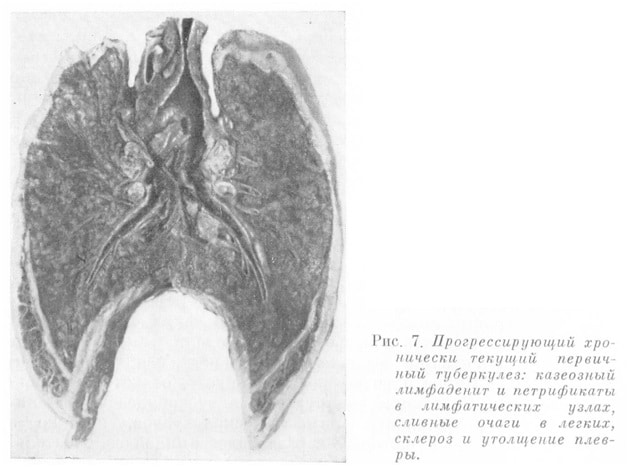

Клиническая картина сопровождается значительным увеличением лимфоидных тканей, гиперплазией. Вследствие воспалительного процесса формируются очаги некроза (казеоз).

Среди проявлений болезни наблюдаются:

- опухолевая форма;

- инфильтративная;

- малая форма.

Характерная особенность внутригрудного туберкулеза – вероятность односторонней и двусторонней локализации.

Такая разновидность туберкулеза – самое частое проявление внелегочной формы заболевания. В большинстве случаев поражаются узлы, располагающиеся в следующих зонах:

Редкие проявления наблюдаются в подмышечной и брюшной области.

Причины

Характерной особенностью патологического процесса в лимфоузлах является быстрое его развитие. Обладая способностью блокировать деятельность единичных бактерий, лимфатические узлы при массовом заражении не справляются с инфекцией, что приводит к развитию туберкулезного процесса в различных зонах.

Среди основных причин следует отметить:

- Туберкулез легких, вследствие которого патогенные микроорганизмы с током крови проникают в лимфоструктуры. Так чаще развивается туберкулез внутригрудных лимфатических узлов у детей.

- Внелегочное заболевание возникает в результате заражения воздушно-капельным путем – через слизистую горла или носа. Выделение больным пациентом мельчайших капель мокроты, которые способны распространяться по воздуху и сохраняться в осевших частицах пыли от 2 часов до месяца – очень распространенный фактор заражения. Сопровождается этот процесс поражением периферических лимфоидных тканей, локализующихся в зоне расположения шейных узлов.

- Аналогичным образом развивается туберкулез подмышечных, подчелюстных или паховых лимфоузлов. Часто поражается микобактериями туберкулеза (МБТ) не один лимфатический узел, а сразу несколько групп.

- Не исключено возникновение массовых вспышек туберкулеза в результате инфицирования, спровоцированного употреблением в пищу молочных продуктов, не прошедших соответствующую обработку. В этом случае источник заражения – больные животные.

Часто причиной развития патологии становится контактный фактор — через бытовые предметы, поврежденный кожный покров, общение с больным. У ребенка в процессе внутриутробного развития может произойти заражение через кровь от больной матери.

Симптомы и признаки

В начале болезни выразительные признаки практически отсутствуют. Острое течение начальной стадии наблюдается только у малышей с высокой чувствительностью к туберкулезным микобактериям.

При отсутствии своевременно начатого лечения намечаются прогрессирующие проявления, сопровождаемые:

- повышением температурных показателей;

- необычной утомляемостью;

- бледностью кожи;

- отсутствием аппетита и, как следствие, – снижением веса;

- излишней потливостью;

- незначительным увеличением лимфатических узлов без проявления болезненных ощущений.

По мере усугубления состояния узлы, вначале мягкие, становятся плотными, болезненно реагируют на прикосновение. Дальнейшее развитие приводит к их значительному росту.

При запущенной форме заболевания наблюдается повышенная подвижность лимфоузлов и формирование в них казеинового некроза. Со временем гной прорывается, на месте прорыва формируется рубец.

Длительная специфическая интоксикация становится причиной нарушения в деятельности сердца и сосудов.

Диагностика

Для постановки точного диагноза используются такие методы обследования, как:

- гистоморфологическое;

- иммунологическое;

- рентгенологическое;

- изучение анамнеза.

Среди дополнительных мер УЗИ, КТ, МРТ. Последние два вида обследования используются при затруднении в выставлении диагноза.

Наиболее эффективным методом признана биопсия пораженных тканей.

Лечение

Терапевтический курс направлен, в первую очередь, на уничтожение микобактерий туберкулеза, устранение очагов поражения, а также — предупреждение осложнений. Кроме этого важным составляющим компонентом курса является укрепление иммунной системы ребенка.

Лечение напрямую зависит от состояния пациента.

В большинстве случаев основой восстановительного цикла является назначение таких лекарственных препаратов, как Изониазид, Этамбутол, Пиразинамид и Рифампицин. Общий курс составляет от 6 до 9 или даже 18 месяцев в зависимости от клинического течения заболевания.

В течение первых 4 месяцев пациенты принимают все препараты, затем – только Этамбутол и Пиразинамид.

Среди наиболее активных лекарственных средств — Изониазид и Стрептомицин, с помощью которых удается препятствовать дальнейшему размножению патогенных бактерий.

Длительность и непрерывность лечения является гарантией эффективного купирования туберкулеза лимфоузлов.

В зависимости от стадии заболевания избирается индивидуальный выбор методики:

- Первая стадия – консервативная терапия (антибиотики, противотуберкулезные медикаменты).

- Вторая стадия (хроническая форма) – рекомендуется хирургическое удаление образовавшихся в результате уплотнения и спаенности лимфоидных наростов.

- Третья стадия сопровождается развитием гнойного некроза. Гной, локализующийся в воспалившемся лимфоузле, отсасывается шприцом с последующим введением в него лекарственных средств. Последующие процедуры – это регулярная обработка свищей, появившихся после вскрытия воспаленного очага. Их промывают антисептическими средствами и накладывают сверху стерильную салфетку.

Показанием к применению кардинального оперативного лечения становится отсутствие положительного эффекта при использовании консервативного лечения.

Прогнозы по выздоровлению

Отсутствие своевременного и непрерывного курса лечения провоцирует развитие различных осложнений, противостоять которым будет сложно.

Об относительной эффективности лечения говорит образование казеинового некроза и прикорневой склероз легкого. В этом случае течение туберкулеза считается неблагоприятным.

Исключительно редко туберкулез лимфатических узлов заканчивается летальным исходом. Такая ситуация возникает при условии отсутствия своевременной диагностики и лечения.

Но в основном прогнозы при туберкулезе лимфатических узлов у детей благоприятные. В результате адекватного и достаточно продолжительного лечебного цикла наблюдается абсолютное рассасывание воспаленных очагов и полное выздоровление.

Профилактика

Основной профилактической мерой является вакцина БЦЖ при рождении ребенка (на 2-3 день) и повторная вакцинация в семилетнем возрасте. Такой подход способствует выработке стойкого иммунитета к туберкулезным микобактериям.

Однако имеются противопоказания к вакцинированию отдельной категории детей. Среди них:

- дети, проживающие в семьях пациентов с выявленным иммунодефицитом;

- случаи проявления в роду серьезных осложнений после вакцинации;

- противопоказана прививка БЦЖ детям, у которых обнаружены генетические патологии или страдающим от заболеваний, связанных с центральной нервной системой.

До полного выздоровления откладывается вакцинация при наличии инфекционных или гемолитических заболеваний, а также – недоношенным детям.

Кроме БЦЖ с целью выявления туберкулеза выполняется проба Манту. Данная процедура не содержит живых бактерий, поэтому совершенно безвредна.

Проведение профилактических прививок дает возможность избежать заражения туберкулезом и не допустить серьезных осложнений. Туберкулез легче предупредить, чем лечить. Об этом следует помнить всем родителям.

Туберкулез лимфатических узлов у ребенка, как правило, встречается в шейном, подмышечном и паховом отделах туловища. Если несвоевременно диагностировать и не начать лечение столь опасного заболевания, возможно появление таких осложнений, как абсцессы и рубцы. Во избежание подобных последствий важно знать, почему развивается патология и какими симптомами сопровождается.

Источники возникновения

Заболевание вызывается микробактериями и наиболее часто диагностируется у девочек. Патология может быть первичной или вторичной. В первом случае туберкулез передается лимфогенным путем. Вторичная форма болезни характеризуется развитием вследствие попадания в узлы патологических клеток из первичного очага.

Одним из наиболее распространенных заболеваний, которое может протекать совместно с патологией лимфоузлов, считается туберкулез легких. Если учесть то, что такая первичная болезнь редко вовлекает в процесс узлы, она способна вызывать тяжелое поражение последних, охватывая несколько разных областей туловища.

Симптоматика

Одним из симптомов заболевания считается изменение размера лимфоузлов в большую сторону. Также возникает боль, особенно при попытке надавливания на них.

Увеличение размеров лимфоузла и боль могут быть признаками банального воспалительного процесса, а могут и вовсе отсутствовать, что можно объяснить неблизким расположением к поверхности кожи.

Иными симптомами, указывающими на развитие подобной патологии, можно назвать:

- необоснованную слабость, которая возникает даже при незначительных нагрузках;

- отсутствие интереса к пище, что приводит к уменьшению массы тела;

- частое головокружение;

- усиленное потоотделение;

- повышение температуры, которая держится на отметке 38 градусов;

- если патология развивается совместно с туберкулезом легких, присоединяется следующая симптоматика: интенсивный кашель, выделение кровянистой мокроты в его время, болевой синдром в грудной области.

Все симптомы болезни в данной области можно разделить по стадиям ее развития:

- 1 стадия . Течение заболевания латентное, без явно выраженных проявлений. Лимфоузлы слегка увеличены в размерах, но боль присутствует не у каждого ребенка. С течением времени присоединяется отечность, а дискомфорт лишь усиливается в своей интенсивности.

- 2 стадия . Пораженные клетки отмирают, что сопровождается повышением общей температуры, недомоганием и слабостью. Наблюдается умеренная подвижность лимфоузла, он становится уплотненным и болезненным при пальпации. При сдавливании пищевода увеличенными шейными узлами присоединяется интенсивный кашель и болевой синдром.

- 3 стадия . Скопление тех клеток, которые отмерли, превращается в гнойную массу. Лимфоузлы уже не уплотнены, а наоборот, слишком мягкие. Кожный покров над ними синеет. Иными симптомами развития заболевания на 3 стадии считаются: тошнота, рвота, усиленное потоотделение, утрата интереса к пище.

- 4 стадия . Наблюдается истончение кожного покрова над местом поражения. Гнойная масса при этом может прорываться наружу. В некоторых случаях возникают такие осложнения, как пневмоторакс, гнойный медиастинит, эмпиема плевры.

Как диагностирует болезнь врач

В первую очередь специалист проводит пальпацию предполагаемой области с заболеванием, чтобы выявить уплотнение. При осмотре кожного покрова врач должен определить наличие либо отсутствие гиперемии кожного покрова и гнойные новообразования, что характерно для развития туберкулеза. В том случае, если присутствуют хотя бы несколько из вышеперечисленных симптомов, в том числе и боль, дополнительно необходимо проведение аппаратной и лабораторной диагностики:

- Проба Манту . В ходе процедуры ребенку вводят специальное жидкое вещество – очищенный туберкулезный аллерген или гибридный белок. По истечении трех дней проводят оценку реакции организма.

- Метод биопсии . Специалист вводит в очаг поражения специальную иглу, с помощью которой берет образец внутреннего содержимого узла для проведения гистологического и цитологического исследования.

- Метод бронхоскопии . Диагностика необходима для оценки состояния органов дыхательных путей и слизистых оболочек. При этом используют специальный аппарат с камерой.

- Рентген . Если наблюдается выраженное поражение мягкой ткани, назначают рентгенологическое исследование.

При необходимости проводится дифференциальная диагностика, которая поможет исключить иные, схожие по симптомам заболевания.

Терапия

Существует множество средств, которые способствуют сокращению, а то и прекращению патологического размножения бактерий туберкулеза. Наиболее часто назначают препараты Стрептомицин и Изониазид. Сразу стоит отметить, что на быстрое излечение туберкулеза лимфатических узлов надеяться не стоит.

Только своевременное выявление и начало терапии помогут добиться хороших результатов. От стадии, на которой было диагностировано заболевание, зависит дальнейший прогноз.

И туберкулез легких, и туберкулез лимфатических узлов требуют непрерывности в лечении. Терапия заболевания, протекающего на разных стадиях, будет отличительной:

- 1 стадия. В данный период назначают консервативное лечение, которое заключается в приеме антибиотических средств и препаратов противотуберкулезного действия.

- 2 стадия. Так как на данном этапе заболевание приобретает хроническое течение, вылечить его консервативными методами будет не так просто. По этой причине назначают оперативное лечение, которое заключается в удалении пораженного узла. В постоперационный период необходим прием противотуберкулезных препаратов.

- 3 стадия. Так как на данном этапе происходит накопление гноя, его отсасывают, после чего вводят в образовавшуюся полость специальный антибактериальный раствор.

- 4 стадия. Вскрытие узла приводит к образованию свищей, которые промывают и накладывают на них антибактериальную повязку.

Профилактика

Развитие туберкулеза лимфатических узлов у детей в большей степени связано с условиями проживания. По этой причине необходимо обеспечить ребенка максимально комфортной средой. Также врачи рекомендуют систематически проходить профилактический осмотр и своевременно проводить вакцинацию новорожденных. Любое заболевание поддается излечению, но только при своевременном диагностировании.

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов – это первичное поражение туберкулезной инфекцией лимфоузлов внутригрудной локализации, протекающее без образования первичного инфильтрата в легких и развития лимфангита. Заболевание проявляется слабостью, лихорадкой, снижением аппетита и веса, потливостью, параспецифическими реакциями, иногда кашлем и асфиксией. Диагноз устанавливают по данным осмотра, рентгенографии и КТ грудной клетки, туберкулиновых проб, биопсии лимфоузлов. Лечение туберкулеза ВГЛУ длительное; включает комбинацию туберкулостатических препаратов, иммуномодуляторы, диету, плазмаферез, лимфаденэктомию.

МКБ-10

Общие сведения

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (туберкулезный бронхоаденит) - специфическое воспаление лимфоузлов зоны средостения и корня легких, обусловленное микобактериями туберкулеза. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) – основная клиническая разновидность первичного туберкулеза у детей, подростков и молодых лиц в возрасте 18-24 лет (до 80-90% случаев).

В связи с массовой БЦЖ-вакцинацией и химиопрофилактикой в настоящее время чаще возникает самостоятельно; реже - как инволютивная форма первичного туберкулезного комплекса (при легочном поражении). Для туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов характерно хроническое течение с долгим сохранением активности специфического процесса в ткани узла и медленным регрессом. Большинство осложнений (до 70%) наблюдается в возрасте до 3-х лет.

Причины

Туберкулез (в т. ч., внутригрудных лимфатических узлов) вызывают бактерии рода Mycobacterium, чаще всего M.tuberculosis и M.bovis. Бронхоаденит развивается при первичном гематогенном или лимфогенном проникновении микобактерий туберкулеза в лимфоузлы средостения и корня легких. Реже он может быть итогом эндогенной реактивации ранее имевшейся туберкулезной инфекции в группе внутригрудных лимфоузлов.

Инфицирование происходит обычно воздушно-капельным путем от больного-бацилловыделителя, редко - пищевым, бытовым и трансплацентарным путем. В группу риска по возникновению туберкулезного бронхоаденита входят:

- непривитые и неправильно вакцинированные дети и взрослые

- лица с иммунодефицитом, (в т. ч., ВИЧ-инфицированные)

- курящие

- имеющие хроническую патологию, плохие бытовые условия

- испытывающие чрезмерные нагрузки, дефицит питания.

Патогенез

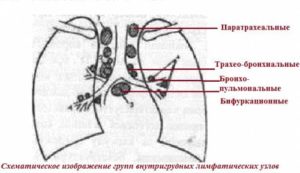

Туберкулезом может поражаться одна или несколько групп внутригрудных лимфатических узлов - паратрахеальных, трахеобронхиальных, бифуркационных, бронхопульмональных. Внутригрудные лимфоузлы, как основная структура иммунной системы легких, активно реагируют на первичное тубинфицирование. При этом отмечается гиперплазия лимфоидной ткани с увеличением объема узла и развитие специфического воспаления с постепенным формированием очагов некроза (казеоза). В будущем очаги могут уплотняться и замещаться известью в виде петрификатов, а капсула гиалинизироваться либо расплавляться с прорывом и распространением инфекции в окружающие ткани.

Классификация

Туберкулезный бронхоаденит чаще бывает односторонним, реже двухсторонним (при тяжелом неблагоприятном течении). Исходя из клинико-морфологической картины, во фтизиопульмонологии выделяют инфильтративную (гиперпластическую), опухолевидную (казеозную) и малую формы туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов.

- Опухолевидная форма - тяжелая разновидность бронхоаденита, часто выявляется у маленьких детей при массивном тубинфицировании и проявляется существенным увеличением лимфоузлов (до 5 см в диаметре) вследствие разрастания и казеоза лимфоидной ткани внутри капсулы. Пораженные узлы могут спаиваться, образуя конгломераты.

- Инфильтративная форма. На фоне незначительного увеличения лимфоузлов преобладает перинодулярное воспаление за пределами капсулы с инфильтрацией прикорневых отделов легких.

- Малая форма туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов встречается чаще, чем раньше, и проявляется чуть заметным увеличением (до 0,5-1,5 см) одного-двух лимфоузлов.

Симптомы туберкулеза ВГЛУ

Клиника туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов опосредована характером, топографией, объемом специфического поражения и степенью вовлечения окружающих структур. Заболевание характеризуется преобладанием симптомов интоксикации, респираторными проявлениями и частыми осложнениями. Обычно бронхоаденит начинается постепенно. У детей возникают повышенная утомляемость, ухудшение аппетита, плохой сон, потливость по ночам, субфебрильные подъемы температуры, нервозность, снижение массы тела.

При опухолевидной и инфильтративной формах симптомы более выражены; их течение сопровождается общей слабостью, бледностью, фебрильной (до 38-39°C) и длительно сохраняющейся субфебрильной температурой. В раннем возрасте бронхоаденит может протекать остро, с высокой лихорадкой и резкими общими расстройствами. Возможен коклюшеобразный или битональный ночной кашель, вызванный сдавлением бронхов гиперплазированными лимфоузлами. Быстрое увеличение бифуркационной группы узлов может вызвать асфиксию.

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов может хронизироваться с развитием клинических признаков гиперсенсибилизации - т. н. параспецифических реакций (кольцевидной эритемы, блефарита, конъюнктивита, васкулита, полисерозита, полиартрита). Малые формы заболевания протекают скрыто. У БЦЖ-вакцинированных или получающих химиопрофилактику детей симптоматика бронхоаденита стертая, с волнообразным увеличением температуры, непостоянным кашлем или покашливанием, умеренной потливостью без параспецифических реакций.

Осложнения

Туберкулезный бронхоаденит нередко протекает с осложнениями: прорывом казеозного узла с формированием лимфобронхиальных и лимфотрахеальных свищей, туберкулезом бронхов, развитием сегментарного ателектаза легкого. Частым осложнением может быть неспецифический катаральный эндобронхит, экссудативный плеврит, туберкулезная диссеминация в легкие. Отдаленно могут появляться прикорневые бронхоэктазы, кровохарканье и легочные кровотечения, бронхолитиаз.

Диагностика

В случае подозрения на туберкулез внутригрудных лимфатических узлов необходимы тщательный сбор анамнеза, консультация фтизиатра, проведение туберкулиновых проб, рентгенографии легких, бронхоскопии, по показаниям - биопсии лимфоузла. Первостепенное значение в диагностике имеют:

Туберкулез ВГЛУ приходится дифференцировать с неспецифическими аденопатиями при пневмонии, гриппе, кори, коклюше; лимфогранулематозом, лимфосаркомой и саркоидозом легких, лимфолейкозом, опухолями и кистами средостения, метастазами рака.

Лечение туберкулеза ВГЛУ

Лечение туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов при условии раннего начала, непрерывности и длительности (10-18 мес.) позволяет исключить осложнения и гарантировать полное выздоровление пациента. В начальный период (первые 2-6 мес.) терапии больные находятся в противотуберкулезном стационаре. Им назначаются специфические, дезинтоксикационные и патогенетические средства.

Показаны комбинация из 3-4 препаратов–туберкулостатиков (изониазида, рифампицина, пиразинамида, стрептомицина, этамбутола), гепатопротекторы, иммуномодуляторы, при высокой чувствительности к туберкулину - кортикостероиды, плазмаферез. При отсутствии положительной динамики лечения в течение 1,5-2 лет, осложнениях и формировании туберкуломы средостения химиотерапию совмещают с хирургическим лечением – лимфаденэктомией перерожденных внутригрудных лимфатических узлов.

Важным фактором является соблюдение высокобелковой, витаминизированной диеты. Дальнейшее лечение продолжается в условиях санатория, затем амбулаторно Целесообразно пребывание переболевших детей и подростков в специализированных детских садах, школах-интернатах.

Прогноз

Прогноз при туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов, особенно малой форме – благоприятный, с полным рассасыванием специфического воспаления лимфоидной ткани и выздоровлением. Относительно благоприятным исходом считается кальцинация лимфоузлов, склероз корня легкого, образование бронхоэктазов. Прогрессирование туберкулезного процесса свидетельствует о неблагоприятном течении.

Читайте также: