К признакам определяющим специфичность туберкулезной гранулемы относят

1. Гранулематозные болезни инфекционной этиологии: бешенство, вирусный энцефалит, болезнь кошачих царапин, сыпной тиф, брюшной тиф, паратифы, иерсиниоз, бруцеллез, туляремия, сап, ревматизм, склерома, туберкулёз, сифилис, лепра, малярия, токсоплазмоз, лейшманиоз,актиномикоз, кандидоз.

2. Гранулематозные болезни неинфекционной этиологии: силикоз, асбестоз, талькоз, антракоз, алюминоз, бериллиоз, циркониоз, богассоз, биссиноз, амилоз.

3. Гранулематозные болезни медикаментозные: гранулематозный лекарственный гепатит, олеогранулематозная болезнь, ягодичная гранулема грудных детей.

4. Гранулематозные болезни неустановленной этиологии: саркоидоз, болезнь Крона, болезнь Хортона, ревматоидный артрит, первичный билиарный цирроз печени, гранулематоз Вегенера, панникулит Вебера – Крисчена, ксантогранулематозный пиелонефрит, ксантогранулематозный холецистит.

Гранулематозные болезни инфекционной этиологии, вызываются вирусами, риккетсиями, бактериями. По механизму развития они иммунные. По морфологической картине, в основном, сходны между собой, это объясняется сходностью морфо- и патогенеза. Исключение составляют специфические гранулемы (туберкулез, сифилис, лепра, склерома).

Во всех случаях инфекционные гранулемы представлены скоплением клеток системы моноцитарных фагоцитов, в некоторых гранулемах появляются многочисленные нейтрофилы и в финале развивается некроз, как это наблюдается при сапе, фелинозе (болезнь кошачих царапин, вызываемая хламидиями), иерсиниозе. гранулематозных болезнях, вызываемых грибами

К гранулематозным болезням неинфекционной природы относится большая группа заболеваний, которые вызываются действием органической и неорганической пыли, дымами, аэрозолями, суспензиями. Такие гранулематозы обычно развиваются как профессиональные заболевания у шахтеров, рабочих цементной, стекольной промышленности и т.д. (силикоз, асбестоз)..

Медикаментозные гранулематозные болезни чаще возникают в результате токсико-аллергического, в печени – медикаментозный гранулематозный гепатит(наркотики).

Группа гранулематозных болезней неустановленной этиологии особенно велика. Одним из распространенных заболеваний этой группы является саркоидоз ( болезнь Бенье-Бека-Шаумана). При саркоидозе во многих органах, но чаще всего в лимфоузлах и в легких, возникают характерные гранулемы саркоидного типа. Построена гранулема из эпителиоидных и лимфоидных клеток с гигантскими клетками двух типов - Пирогова-Ланганса и инородных тел. Особенности гранулемы: 1. отсутствие казеозного некроза, что позволяет отличить ее от туберкулезной гранулемы, 2.четкие границы (штампованные гранулемы) и 3.склонность к гиалинозу. Заболевание характеризуется нарастающим поражением все новых групп лимфатических узлов и легких, что приводит к прогрессирующей дыхательной недостаточности или сдавлению лимфатическими узлами жизненно важных органов.

Среди инфекционных гранулем выделяют группу специфических:

o специфические – гранулемы, морфология которых относительно специфична для определенного инфекционного заболевания, возбудителя которого можно найти в клетках гранулемы при гистобактериоскопическом исследовании. К специфическим гранулемам относят гранулемы при туберкулезе, сифилисе, лепре, склероме и сапе. Воспаления, возникающее при этих заболеваниях, относят к специфическому.

Признаки специфического воспаления:

1. вызывается определенным возбудителем;

2. происходит смена тканевых реакций;

3. хроническое волнообразное течение;

4. продуктивная реакция с образованием гранулем;

5. некроз (первичный и вторичный).

Туберкулез – возбудитель – палочка Коха – микобактерия туберкулеза.

1 альтеративный (некротический): казеозный некроз, небольшое количество лейкоцитов и лимфоцитов;

2. экссудативный – казеозный некроз, лимфоциты;

3. продуктивный – гранулема.

Все начинается с экссудативной реакции. При плохих защитных свойствах организма после экссудации возникает альтерация, при хороших – пролиферация. Но пролиферация при неблагоприятных условиях может перейти в альтерацию или экссудацию с последующей альтерацией.

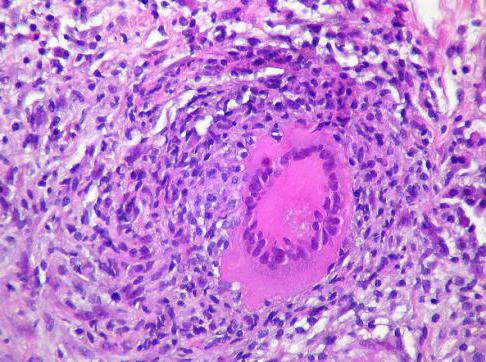

Туберкулезная гранулема имеет следующее строение: в центре – очаг казеозного некроза, за ним вал из эпителиоидных клеток, по периферии – лимфоидные клетки.

Между эпителиоидными клетками и лимфоцитами располагаются гигантские клетки Пирогова — Лангханса, которые весьма типичны для туберкулезной гранулемы.

При импрегнации солями серебра среди клеток гранулемы обнаруживается сеть аргирофильных волокон, которые составляют строму гранулемы.

Небольшое число кровеносных капилляров обнаруживается только в наружных зонах бугорка.

Виды гранулем при Тбц:

- эпителиоидноклеточные;

- лимфоклеточные;

- гигантоклеточные;

- смешанные.

Сифилис: возбудитель -бледная спирохета – Trehonema pallidum (описана Шауманом и Гофманом в 1921 году).

Для сифилиса характерны 4 тканевых реакции:

1. продуктивно-инфильтративная – 1-й сифилис;

2. экссудативная – 2-й сифилис;

3. продуктивно-некротическая – 3-й сифилис;

4. инфильтративно-некротическая – врожденный сифилис (плода и ранний).

Сифилис протекает в три периода:

1. первичный сифилис – сенсибилизация организма – продуктивно-инфильтративная тканевая реакция - возбудитель попадает в организм через поврежденную кожу или слизистые и вызывает местные изменения в виде твердого шанкра – язва вокруг которой развивается продуктивное воспаление, с преобладанием в инфильтрате плазматических клеток. Плотность обусловлена продуктивно-инфильтративной реакцией. Инфильтрат сдавливает нервные стволики – потеря чувствительности, Поражаются кровеносные сосуды, это нарушает питание и вызывает образование язвы. В процесс вовлекаются лимфатические сосуды и лимфоузы - формируется первичный сифилитический комплекс, состоящий из первичного аффекта (твердый шанкр)+лимфангита+лимфаденита;

2. вторичный сифилис возникает через 6-7 недель после заражения – реакция ГНТ – экссудативная тканевая реакция – проникновение спирохет в кровоток и развитие высыпаний (сифилиды) на коже и слизистых оболочках - небольших розовых пятен (розеол), узелков медно-красного цвета (папул), пузырьков (пустул), пузырьков с жидким негнойным содержимым (везикула) - содержимое пузырьков содержит спирохеты. Через 3-6 недель они заживают, оставляя беспигментные рубчики.

3. третичный сифилис – возникает через несколько месяцев или лет (3-6 лет) после затухания вторичного сифилиса, протекает на фоне относительного иммунитета - ГЗТ – продуктивно-некротическая тканевая реакция – образуются сифилитические гранулемы – гуммы и гуммозная инфильтрация

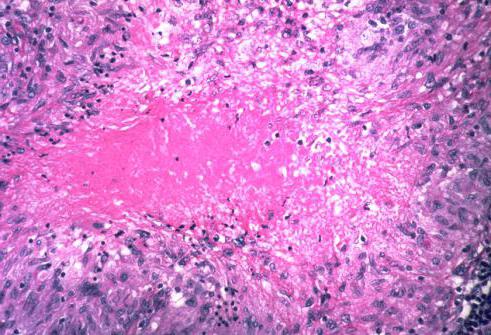

Гумма – макроскопически она представляет собой опухолеподобный узел, центральная часть которого представлена очагом казеозного или колликвационного некроза. Колликвационный некроз выглядит макроскопически как клейкая, несколько тягучая некротическая масса, напоминающая клей гуммиарабик (отсюда название). Микроскопически по периферии некроза видна грануляционная ткань с многочисленными лимфоцитами, плазматическими клетками с примесью эпителиоидных клеток, фибробластов, единичных клеток Пирогова-Лангханса. Характерно обилие сосудов с явлениями продуктивного васкулита. Гуммозная инфильтрация – гуммозный инфильтрат представлен теми же клетками, которые доминируют в гумме: лимфоцитами, плазмоцитами и фибробластами, казеозный некроз отсутствует. Среди клеток инфильтрата много сосудов с явлениями продуктивного васкулита. Быстро разрастается грануляционная ткань с последующим склерозом.

Гуммы и гуммозная инфильтрация обусловливают висцеральные поражения при третичном сифилисе. Могут поражаться многие органы и системы, но наибольшее значение в клинике имеют поражения сердечно-сосудистой и нервной систем.

Гуммы чаще располагаются в сердце, печени, костях, легких, селезенке, головном и спинном мозге.

Диффузная гуммозная инфильтрация может также наблюдаться в печени. Возникает межуточный гепатит с последующим фиброзом и циррозом печени. Аналогичные изменения на коже и слизистых оболочках иногда приводят к резкому обезображиванию лица – язвы, рубцы, разрушение носовой перегородки и т.д. Гуммозная инфильтрация может также наблюдаться в легких, ткани яичек.

Нейросифилис:

1. Гуммозная форма – возникают гуммы или гуммозная инфильтрация с поражением ткани мозга или его оболочек;

2. Простая форма – лимфоцитарные инфильтраты в ткани мозга или в его оболочках;

3. Сосудистые поражения – облитерирующий эндартериит и эндофлебит с очагами размягчения;

4. Прогрессивный паралич – позднее проявление сифилиса – характеризуется атрофическими процессами, демиелинизацией, психическими нарушениями;

5. Спинная сухотка – позднее проявление сифилиса при котором поражается спинной мозг – атрофические процессы.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

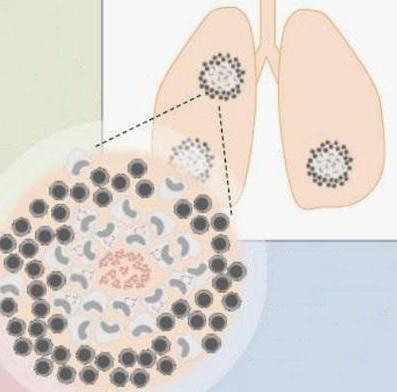

По своей сути любая гранулема – это узелок (бугорок), образовавшийся в тканях организма по причине начавшегося в них воспаления. Все они подразделяются на неспецифические и специфические. Последние могут быть инфекционными и неинфекционными. В свою очередь, инфекционные классифицируются по типу вызвавшего их микроба - бактериальные или грибковые. Следуя этой классификации, туберкулезная гранулема является специфической, так как наблюдается только при заболевании туберкулез, инфекционной и бактериальной, так как в ее образовании повинна патогенная бактерия Mycobacterium tuberculosis complex. Второе ее название – палочка Коха. Локализуются такие гранулемы в основном в легких, по размеру на начальном этапе бывают с просяное зерно, то есть, милиарными (до 3 мм) или субмилиарными (до 1 мм). Но иногда встречаются туберкулезные гранулемы диаметром 1 и более сантиметров, то есть, солитарные. Без лечения и те, и другие, и третьи способны сливаться и образовывать крупные воспалительные очаги. Рассмотрим строение туберкулезной гранулемы, механизм ее образования, методы выявления и прогноз после лечения.

Как появляется гранулема в легких, ее особенности

Туберкулез может начаться во многих органах, но чаще всего диагностируется в легких. Вызывает его микроскопическое существо – бактерия палочкообразной формы, именуемая Mycobacterium tuberculosis. В организм здорового человека она попадает в основном воздушно-капельным путем при вдыхании воздуха, инфицированного больным туберкулезом человеком. Но возможны и другие пути заражения. Достигнув легких, микроб приступает к размножению и какое-то время ведет себя настолько смирно, что на него не реагирует иммунная система. Однако он, как любое живое существо, выделяет отходы своей жизнедеятельности, для человека являющиеся токсинами. Они в месте локализации бактерий вызывают раздражение тканей.

В ответ на это организм человека активизирует свою иммунную систему. К колониям бактерий устремляются антитела, макрофаги и различные типы лимфоцитов. В дальнейшем эти клетки определяют состав туберкулезной гранулемы, которая образуется в месте очага воспаления. Макрофаги созданы природой, чтобы уничтожать раздражители, тем самым помогая организму победить инфекцию. Но в случае с палочкой Коха этот процесс нарушается. Будучи проглоченными макрофагом, микробы не погибают, а продолжают успешно существовать. При этом они получают идеальную защиту от антител, а макрофаг трансформируют для своих нужд. Трансформация заключается в том, что микобактерии задерживают созревание фагосом – специфических органелл макрофагов. Незрелые фагосомы не связываются с лизосомами, то есть, не могут образовать органоид, разрушающий бактерию. Вместо этого незрелые фагосомы начинают взаимодействовать с другими органеллами - ранними эндосомами, в результате чего продуцируются вещества, нужные бактерии для ее питания.

Строение туберкулезной гранулемы

По своей природе гранулематозные узелки являются скоплением клеток, характерных для воспалительных процессов в тканях. Строение туберкулезных гранулем несколько иное. На первых этапах заболевания эти образования являются эпителиодно-клеточными, то есть, без некрозной зоны в центре. С прогрессированием недуга в центре туберкулезных гранулем появляется участок казеозного некроза. Вокруг него располагаются следующие клетки:

- аргирофильные (выявляющиеся при пропитывании серебром) волокна.

Капилляров в самих туберкулезных гранулемах нет, но они присутствуют в наружных зонах.

Некрозная зона

Присутствие казеозного (похожего на творог) центра обуславливает специфичность строения туберкулезной гранулемы. Причин казеификации может быть несколько. Среди них:

- прямое действие цитотоксичных веществ сенсибилизированных макрофагов и/или Т-лимфоцитов;

- слишком быстрая смерть макрофагов;

- спазмы сосудов, ведущие к коагуляционному некрозу.

При неблагоприятном течении заболевания казеификация достигает значительных размеров. Помимо центра гранулемы, такие творожистые очаги образуются в окружающих узелок тканях, пропитанных фибринозно-серозным экссудатом. Прогрессирование недуга способствует разжижению казеозного вещества. Больные начинают его откашливать. При этом в местах, из которых он удаляется, образуются специфические полости (каверны), служащие источником распространения палочек Коха по отделам легких.

Эпителиоидные клетки

Эти структуры есть не что иное, как макрофаги, утратившие способность уничтожать чужеродные агенты, в данном случае палочки Коха. Строение туберкулезной гранулемы таково, что эпителиоидные клетки в ней располагаются вокруг зоны некроза в несколько слоев (иногда эта картина напоминает частокол), образуя циркуляционный ряд. Они довольно крупные, уплощенные, имеют большое ядро, крупное ядрышко и зозинофильную цитоплазму. В тех клетках, что ближе к зоне некроза, наблюдаются деструкция и дистрофия. В процессе своего образования эпителиоидные клетки проходят две стадии: незрелой и зрелой, что отражает кинетику дальнейшего развития гранулематоза.

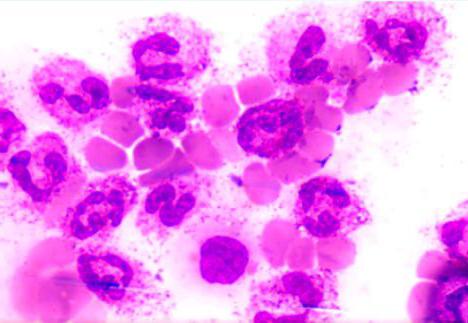

Клетки Пирогова-Лангханса

Эти структуры образуются из клеток эпителиоидных двумя способами:

1. Путем цитодиэреза, что означает деление ядра без деления самих клеток. В результате в каждой из них может насчитываться более 100 ядер, располагающихся по периферии. Благодаря цитодиэрезу, их размеры получаются очень внушительными - до 50 мкм (по другим данным до 300 мкм) . Из-за большой величины, а также из-за многоядерности эти клетки туберкулезной гранулемы получили название гигантских. Также их называют клетками Пирогова-Лангханса.

2. Путем соединения эпителиоидных клеток.

Они считаются показательными для туберкулеза, хотя могут образовываться и при других заболеваниях. Решающим фактором для постановки диагноза является обнаружение в их цитоплазме палочек Коха или их фрагментов.

В цитоплазме гигантских клеток обнаруживаются лизосомы, митохондрии и окислительно-восстановительные ферменты. Если иммунитет человека, подхватившего палочки Коха, высокий, эти макроорганизмы ведут себя как фагоциты, то есть, уничтожают бактерии. В таких случаях усиливается клеточная пролиферация, и воспалительный процесс затихает. Если иммунитет низок, гигантские клетки образуют с бактериями своеобразный симбиоз, в результате которого заболевание прогрессирует.

Классификация гранулем

В зависимости от того, какие клетки в туберкулезной гранулеме преобладают, различают такие виды гранулем:

Отметим, что у туберкулезных бугорков клеточный состав непостоянен. Он меняется под воздействием реактивности составляющих их макроорганизмов, работы иммунной системы и получаемого лечения. Замечено, что антибактериальная терапия способствует увеличению в гранулемах гигантских клеток.

Диагностика

Туберкулезные гранулемы обнаружить при простом клиническом осмотре невозможно. Об их наличии в легких большинство пациентов даже не подозревают, и лишь у небольшой части инфицированных палочками Коха появляются кашель, не излечиваемый обычными противокашлевыми лекарствами, одышка, необъяснимо высокая утомляемость, головные боли. Выявляются туберкулезные узелки при флюорографии или рентгене. В вынесении окончательного вердикта фтизиатра большую роль играют диагностические клетки, входящие в состав туберкулезной гранулемы. Так, эпителиоидные клетки, окрашенные эозином и гематоксилином, при исследовании их световым микроскопом демонстрируют обильную розовую мелкогранулированную цитоплазму. В ней почти всегда обнаруживаются целые или фрагментарные палочки Коха.

Гигантские клетки образуются не только в туберкулезных бугорках, но и в гранулемах, имеющих другую этиологию. Однако при окрашивании их подогретым карболовым фуксином (метод Циля-Нильсена) присутствующие в них палочки Коха становятся малиново-красными на голубом фоне препарата. Это помогает установить точный диагноз.

Варианты развития

Исход туберкулезной гранулемы может быть различным, что зависит от способности организма человека сопротивляться инфекционным заболеваниям. Если резистентность низкая, развитие гранулемы прогрессирует, казеозный некроз развивается и увеличивается в объеме, гранулемы сливаются, образуя обширные зоны поражения, а воспалительный процесс захватывает новые зоны – паренхиму, кровеносные и лимфатические сосуды.

Если резистентность высокая, происходит затухание (регрессирование) процесса. При этом эпителиоидные клетки трансформируются в фибробласты, аргирофильные волокна заменяются коллагеновыми, а гранулема рубцуется. Очаг некроза может подвергнуться кальцинированию, окостенению либо рассосаться.

Гранулематозное воспаление как продуктивное воспаление, при котором доминирующим типом клеток являются активированные макрофаги, основным морфологическим субстратом - гранулема. Основные стадии морфогенеза гранулемы, этиологические факторы ее развития.

| Рубрика | Медицина |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 01.06.2012 |

Министерство здравоохранения РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

по дисциплине "Патологическая анатомия"

"СТРОЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ И СИФИЛИТИЧЕСКОЙ ГРАНУЛЕМЫ "

Выполнила: студентка II курса 5 группы

Руководитель: Товсташев А.Л.

Гранулематозное воспаление - вариант продуктивного воспаления, при котором доминирующим типом клеток являются активированные макрофаги (или их производные), а основным морфологическим субстратом - гранулема.

Гранулема, или узелок (бугорок, по Р. Вирхову), - это очаговое скопление способных к фагоцитозу клеток моноцитарно-макрофагальной природы.

Основным представителем клеток СМФ является макрофаг, который, как уже упоминалось, образуется из моноцита. На "поле" воспаления моноцит делится лишь один раз, а затем трансформируется, как показал опыт с культурой ткани, в макрофаг. Но на этом трансформации не заканчиваются.

Через 7 дней после возникновения и размножения макрофаг превращается в эпителиоидную клетку.

Для этого необходимы продукты активированных Т-лимфоцитов, особенно у-интерферон. Эпителиоидные клетки по сравнению с макрофагами имеют более низкую фагоцитарную способность (у них отсутствуют вторичные лизосомы и макрофагальные гранулы), но лучше развитую бактерицидную и секреторную активность - они синтезируют факторы роста (ФРФ, ТФР), фиброне-ктин-1, ИЛ-1.

На второй неделе эпителиоидные клетки трансформируются путем деления ядер без деления клетки (реже путем слияния между собой) в гигантские многоядерные клетки Пирогова - Лангханса, а через 2-3 нед - в гигантские клетки инородных тел.

Особенностями гигантских клеток Пирогова - Лангханса являются крупные размеры (до 40-50 мкм), наличие большого (до 20) количества ядер, которые располагаются эксцентрично с одной стороны в форме подковы.

В гигантской клетке инородных тел ядер еще больше - до 30 (описывают даже до 100), но они располагаются преимущественно в центре клетки. Оба типа гигантских клеток отличает отсутствие лизосом, поэтому, захватывая различные патогенные факторы, гигантские клетки не в состоянии их переварить, т.е. фагоцитоз в них подменяется эндоцитобиозом. В случаях микробной инвазии эндоцитобиоз поддерживается наличием в цитоплазме секреторных гранул, например липидных включений при туберкулезе. Однако в основном секреторная функция их резко подавлена, факторы роста и цитокины. в частности, вообще не синтезируются.

Морфогенез гранулемы складывается из следующих четырех стадий:

ь накопление в очаге повреждения ткани юных моноцитарных фагоцитов;

ь созревание этих клеток в макрофаги и образование макрофагальной гранулемы;

ь созревание и трансформация моноцитарных фагоцитов и макрофагов в эпителиоидные клетки и образование эпителиоидно-клеточной гранулемы;

ь трансформация эпителиоидных клеток в гигантские (Пирого-ва - Лангханса и/или инородных тел) и формирование гигантоклеточных гранулем.

Таким образом, учитывая преобладающий клеточный состав гранулемы, по морфологическим признакам различают три вида гранулем:

1) макрофагальную гранулему (простую гранулему, или фагоцитому);

2) эпителиоидно-клеточную гранулему;

3) гигантоклеточную гранулему.

Различают эндогенные и экзогенные этиологические факторы развития гранулем. К эндогенным относят труднорастворимые продукты поврежденных тканей, особенно жировой ткани (мыла), а также продукты нарушенного обмена, такие как ураты.

гранулема туберкулезная сифилитическая макрофаг

К экзогенным факторам, вызывающим образование гранулем, относят биологические (бактерии, грибы, простейшие, гельминты), органические и неорганические вещества (пыли, дымы и т. н.), в том числе лекарственные.

Далеко не полный перечень этиологических факторов выявляет совершенно очевидную закономерность - гранулематозное воспаление протекает, как правило, хронически и развивается при следующих двух условиях:

1) наличие веществ, способных стимулировать СМФ, созревание и трансформацию макрофагов;

2) стойкость раздражителя по отношению к фагоцитам. Такой раздражитель в условиях незавершенного фагоцитоза и измененной реактивности организма оказывается сильнейшим антигенным стимулятором для макрофага и Т - и В-лимфоцитов.

Активированный макрофаг с помощью ИЛ-1 еще в большей степени привлекает лимфоциты, способствуя их активации и пролиферации, - завязываются механизмы клеточно-опосредованного иммунитета, в частности механизмы ГЗТ. В этих случаях говорят об иммунной гранулеме.

К числу критериев в оценке гранулем относят показатель клеточной кинетики, т.е. степени быстроты обмена (обновления) клеток внутри гранулемы, на основании которого выделяют быстро и медленно обновляющиеся гранулемы. Быстро обновляющиеся (за 1-2 нед) гранулемы продуцируют очень токсичные вещества (микобактерии туберкулеза, лепры), построены в основном по типу эпителиоидно-клеточных, характеризуются тем, что их клетки быстро погибают и заменяются новыми, а чужеродный материал лишь частично располагается в макрофагах - все это свидетельствует об интенсивности клеточного обновления. В медленно обновляющихся гранулемах патогенный агент целиком располагается в макрофагах, при этом кинетика обмена резко замедлена. Такие гранулемы возникают при воздействии инертными малотоксичными веществами и построены чаще всего из гигантских клеток. Этот критерий важен для сравнения гранулем вокруг инородных тел экзогенного и эндогенного происхождения (шовный материал, места татуировок, неорганические пылевые частицы).

Туберкулезная гранулема характеризуется специфическим клеточным составом и характером расположения этих клеток. Три типа клеток входят в состав гранулемы - лимфоциты, эпителиоидные и многоядерные гигантские клетки Пирогова - Лангханса. В центральной части гранулемы выявляются макрофаги и многоядерные гигантские клетки Пирогова-Лангханса. Если макрофаги (гистиоциты) активированы, их размер увеличивается и они принимают вид эпителиоидных клеток. При обычной световой микроскопии и окраске гематоксилином и эозином эти клетки имеют обильную цитоплазму, розовую, мелкогранулированную, в которой содержатся иногда целые интактные бациллы или их фрагменты. Гигантские многоядерные клетки формируются при слиянии макрофагов или после ядерного деления без разрушения клетки (цитодиэреза). Т-лимфоциты располагаются по периферии гранулеммы. Количественный состав туберкулезных бугорков различный. Поэтому различают - преимущественно эпителиоидный, лимфоцитарный, гигантоклеточный или смешанный варианты. В гранулеме отсутствуют сосуды. По величине гранулемы бывают субмилиарные (до 1 мм), милиарные (от. лат. - milium - просо) - 2-3 мм, солитарные до нескольких см в диаметре. Туберкулезные гранулемы, в отличие от других подобных, склонны к казеозному некрозу. Предполагают, что казеозный некроз обусловлен либо прямым действием высвобождающихся цитотоксичных продуктов сенсибилизированных Т-лимфоцитов или макрофагов, либо эти продукты опосредовано, вызывая спазм сосудов, ведут к коагуляционному некрозу, либо гиперактивные макрофаги умирают очень быстро, высвобождая лизосомные энзимы.

При третичном сифилисе наблюдается развитие в органах и системах сифилитического продуктивно-некротического воспаления в виде формирования гумм (сифилитическая гранулема) и гуммозных инфильтратов. Гумма представляет собой обширный очаг коагуляционного некроза. Края гуммы состоят из крупных фибробластов, напоминающих эпителиоидные клетки при туберкулезе. Рядом располагается воспалительный мононуклеарный инфильтрат, состоящий исключительно из плазмоцитов и небольшого количество лимфоцитов. Гигантские клетки Лангханса встречаются очень редко. Макроскопически некротизированные массы беловато-сероватого цвета, вязкие напоминают клей (гумма обозначает клей). В гуммах выявляются мелкие сосуды с сужеными просветами из-за пролиферации эндотелиоцитов. При гуммозных инфильтратах наблюдается типичная картина с формированием периваскулярных воспалительных муфт. Иногда по соседству встречаются микроскопические гранулемы по своему строению практически ничем не отличающиеся от туберкулезных и саркоидных гранулем. В гуммах трепонемы очень редки и выявляются с большим трудом. Гуммы могут быть одиночными (солитарные) и множественными. Размеры их колеблются от микроскопических до 3-6см. Обычно они окружены рубцовой тканью. Чаще всего они встречаются в коже и слизистых, в печени, костях и яичках. В печени, в начале острой фазы, они могут симулировать нодулярную гипертрофию. Но позже, после рубцевания, в печени возникает цирроз, называемый “шнурковая печень”. Гуммы в костях могут разъедать кортикальный слой и вести к перелому. Иногда они сопровождаются разрушением суставов. Все это сопровождается мучительной болью. Семенниковая гумма вначале вызывает увеличение яичка, симулирующее опухоль, затем происходит его уменьшение в результате рубцевания.

ь Рассасывание клеточного инфильтрата - редкий вариант исхода, так как гранулематоз почаще всего представляет собой вариант хронического воспаления. Схожее может быть лишь в вариантах малой токсичности патогенного фактора и стремительной элиминации его из организма. Примером служат острые инфекции - бешенство, брюшной тиф.

ь Фиброзное перевоплощение гранулемы с образованием рубца либо фиброзного узелка. Это более нередкий и обычный вариант исхода гранулемы. Развитие склероза провоцирует ИЛ-1, выделяемый макрофагами гранулемы, а часто и сам патогенный агент.

ь Некроз гранулемы характерен до этого всего для туберкулезной гранулемы, которая может целиком подвергнуться казеозному некрозу, а также для ряда инфекционных гранулем. В развитии некроза участвуют протеолитические ферменты макрофагов, а также продукты, выделяемые патогенным агентом, которые владеют прямым токсическим действием на ткани.

ь Нагноение гранулемы встречается при грибковых поражениях, многих инфекциях (сап, иерсиниоз, туляремия) и грибковых поражениях. Вначале возникает много нейтрофилов, но лишь в вариантах микотического поражения они не управляются с возбудителем и гибнут, а продукты их смерти, будучи хемоаттрактантами, завлекают макрофаги.

1. Лекции по общей патологической анатомии. Учебное пособие. / Под ред. Академика РАН и РАМН, доктора М.А. Пальцева. - М., 2003. - 254 С.

2. Патологическая анатомия. А.И. Струков, В.В. Серов.

Гранулематозное воспаление - специализированная форма хронической воспалительной реакции, при которой преобладающим типом клеток являются активированные макрофаги, имеющие модифицированный эпителиоидный вид. Классификация, виды и формы гранулём.

реферат [23,0 K], добавлен 09.03.2008

Социальное значение заболевания туберкулез. Меры защиты населения от туберкулеза в Республике Казахстан. Факторы, способствующие заболеванию, его клинические проявления. Структура туберкулезной гранулемы. Постановка кожно-аллергической пробы Манту.

лекция [4,3 M], добавлен 26.04.2014

Основные признаки идиопатических заболеваний с прогрессирующим лизисом тканей пародонта. Симптомы болезней Леттера-Зиве и Хенда-Шюллера-Крисчена, эозинофильной гранулемы. Хронический характер протекания и стадии десмодонтоза, его клиника и лечение.

реферат [66,4 K], добавлен 02.10.2013

Актиномикоз - хроническое гранулематозное гнойное воспаление различных тканей и органов, вызываемое актиномицетами. Патогенность для человека и животных. Локализация в организме, иммунитет. Микроскопические и бактериологические методы исследования.

презентация [1,8 M], добавлен 02.04.2014

Основные факторы патогенеза заболеваний пародонта. Воспаление пародонта, которое характеризуется прогрессирующей деструкцией его тканей и костной ткани альвеолярного отростка. Воспаление десен, предопределенное неблагоприятным влиянием общих факторов.

презентация [2,0 M], добавлен 08.08.2013

Воспаление, характер стадий, профилактика. Защитная роль причины воспаления. Стадии восстановления: альтерация, экссудация, пролиферация. Виды воспаления и его возбудители. Заболевания нервной системы, этиология, патогенез, клиническая картина, лечение.

контрольная работа [21,5 K], добавлен 26.01.2009

Экзогенные и эндогенные факторы, патогенез воспаления. Нарушение обмена веществ в очаге воспаления. Физико-химические изменения в организме. Исследование механизма экссудации. Пролиферация клеток и эмиграция лейкоцитов. Плазменные медиаторы воспаления.

презентация [437,1 K], добавлен 18.10.2013

Хроническая травма тканей десны. Клинико-морфологические формы эпулиса. Поражения пародонта воспалительной природы. Ангиоматозный эпулис, фиброматозный эпулис. Периферическая гигантоклеточная гранулёма. Дифференциальная диагностика пиогенной гранулемы.

презентация [6,1 M], добавлен 29.06.2015

Характеристика инфекции, которую вызывает аденовирус. Высокая температура, воспаление слизистых оболочек дыхательных путей и глаз, увеличение лимфатических узлов как основные клинические признаки заражения. Строение аденовирусов и их разновидности.

презентация [551,4 K], добавлен 13.03.2011

Инфицирование организма микобактериями туберкулеза. Противопоказания при проведении вакцинации БЦЖ. Патогенез туберкулеза, симптоматика и проявления. Формирование туберкулезной гранулемы. Диагностика туберкулёза, наиболее часто поражаемые органы.

презентация [2,0 M], добавлен 31.03.2014

Читайте также: