Научная статья об аскаридозе

Что такое аскаридоз? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 12 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Аскаридоз — это заболевание, вызываемое паразитированием гельминта Ascaris lumbricoides, поражающего преимущественно тонкий кишечник. Клинически характеризуется токсико-аллергическими проявлениями в миграционной фазе, а также диспепсическими и аллергическими проявлениями различного качества и степени выраженности в кишечной фазе. При массивном заражении, особенно у ослабленных детей, может привести к развитию тяжёлых осложнений и смерти.

Тип — круглые черви Nematoidea (Nemathelminthes)

Подкласс — Secernentea (Phasmidia)

Вид — Ascaris lumbricoides

Наиболее частый возбудитель аскаридоза — человеческая аскарида (Ascaris lumbricoides). Довольно редко, преимущественно в странах Азии, встречается паразитирование свиной аскариды (Ascaris suum).

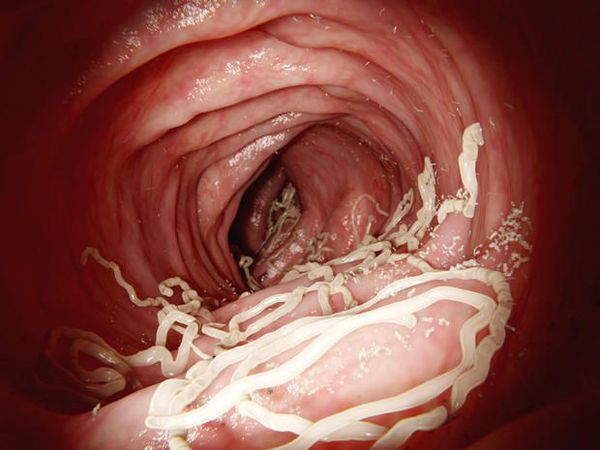

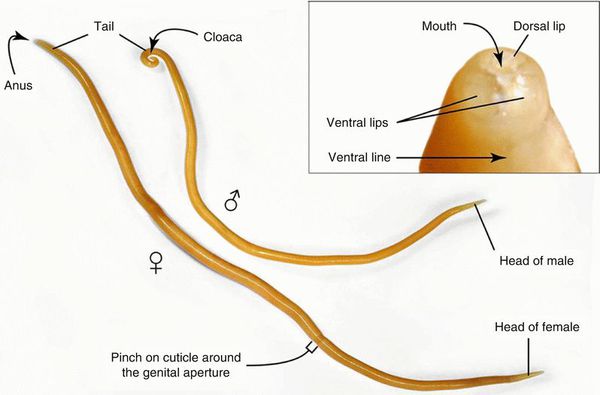

Аскариды — крупные двуполые круглые черви, живущие в половозрелом состоянии в бескислородной среде тощей и подвздошной кишки человека. Длина самки составляет не более 40 см (толщина 3-6 мм), а длина самца — не более 25 см (толщина 2-4 мм). Форма тела удлинённая, веретенообразная, с сужением ближе к концам, причём у самок конец хвоста прямой, а у самцов загнут вентрально, т.е. на брюшную сторону. Цвет тела при жизни чаще желтовато-розовый, после гибели бело-матовый. На боковых поверхностях тела находятся каналы выделительной системы в виде продольных боковых линий. На головном конце находятся три губы с зубчиковидными краями, имеющими вкусовые сосочки, которые окружают ротовое отверстие. Органов прикрепления не имеют, поэтому постоянно движутся в направлении поступления пищи, для удержания могут упираться концами в стенку кишечника.

Червь имеет плотный многослойный (10 слоёв) эпителиальный покровный слой (кутикулу, содержащую кератин), имеющий функцию внешнего скелета и защищающий от агрессивных влияний внешней среды. Под ним сосредоточены продольные мышечные тяжи, обеспечивающие изгибание тела. Кишечник аскариды представлен в форме простой трубки, где в средних отделах происходит всасывание питательных веществ, уже переработанных пищеварительной системой человека. Имеет нервный ганглий в виде окологлоточного валика и отходящие от него нервные окончания, участвующие в иннервации тела.

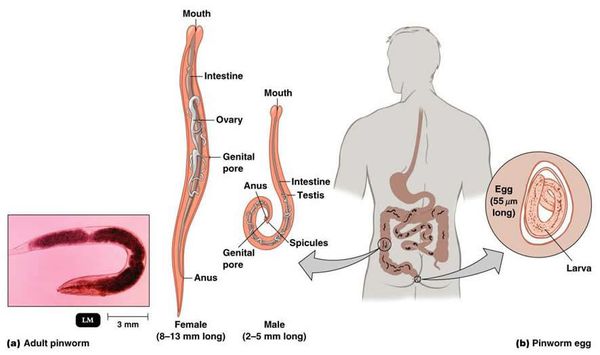

Размножение паразита происходит только половым путём. Особи раздельнополы с внутренним оплодотворением. У самца репродуктивная система состоит из семенника и семяпровода с выходом в кишечник. У самки имеются два яичника с яйцеводами и матками, которые, сливаясь, образуют непарное влагалище, открывающееся отверстием на брюшной половине тела.

Половозрелая самка откладывает в сутки до 240 тысяч овальных яиц с бугристой поверхностью, размер которых 0,050-0,106 х 0,40-0,050 мм. С каловыми массами они выводятся во внешнюю среду (почву). Яйца очень устойчивы во внешней среде, в почве при благоприятных условиях могут сохраняться до 12 лет, устойчивы к замораживанию. Гибель яиц наступает при действии бензина, прямых ультрафиолетовых лучей, продолжительном воздействии горячей воды и кипячении, спирта, бензина, негашеной извести в момент гашения, сухой почвы при высоких температура воздуха (45°C). При благоприятных условиях (24°C и достаточная влажность — не менее 8%) в течение 15-17 суток, находясь в почве, оплодотворённые яйца дозревают и становятся инвазионными для человека.

Следует подчеркнуть, что яйца, выделяемые паразитом в кишечнике и вышедшие в окружающую среду, на протяжении некоторого времени не являются заразными для человека, поэтому самозаражение и реинвазия в ранние сроки невозможны. Неоплодотворённые яйца также попадают в почву, но личинки в них не развиваются, в связи с этим они не являются инвазионными, поэтому даже если человек проглотит такое яйцо, ничего не произойдёт.

Максимальный срок жизни аскарид составляет один год, далее происходит гибель паразита, и он выводится из организма с фекалиями или, теряя защитные свойства оболочки, рассасывается пищеварительными соками хозяина. [1] [2] [3]

Источник заражения — только человек. В опытах происходит заражение аскаридозом некоторых животных, однако в их организме аскариды не развиваются в половозрелые особи и не откладывают яиц, поэтому такой путь является биологическим тупиком. Живут данные черви в тонком отделе кишечника.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, аскаридоз является самым распространённым гельминтозом на планете, по приблизительным оценкам количество инфицированных приближается к одному миллиарду человек (преимущественно Азиатский и Африканский регионы).

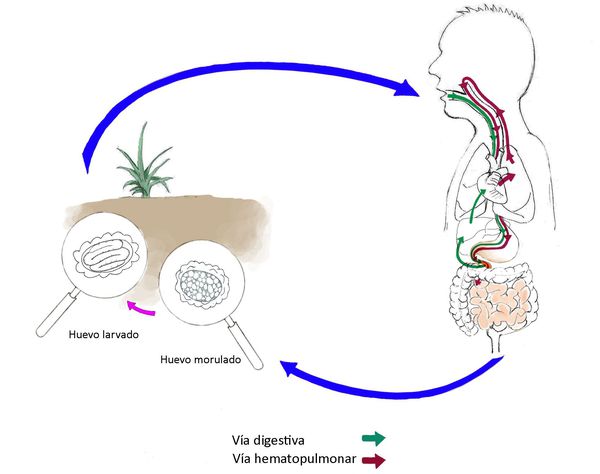

Механизм передачи — фекально-оральный (алиментарный, водный, контактно-бытовой пути). Яйца паразита, выделяясь с фекалиями человека в окружающую среду, попадают в почву, где при благоприятных условиях созревают, становятся инвазионными и обсеменяют пищевые продукты, которое могут быть загрязнены частичками почвы с прилипшими к ней яйцами — овощи, фрукты, зелень, ягоды (особенно клубнику) и другое. А так как для реализации жизненного цикла паразита необходима почва, заболевание является геогельминтозом.

Иногда механическим переносчиком могут быть лапы и шерсть животных, а также тараканы. Чаще всего болеют дети, так как они меньше всего соблюдают правила гигиены. Иммунитет после перенесённого заболевания не формируется, или носит кратковременный ненапряжённый характер, не препятствуя повторному заражению. [1] [2] [3] [4]

Симптомы аскаридоза

Следует различать две фазы клинических проявлений:

- раннюю (обусловленную миграцией личинок аскарид и повреждениями организма токсико-деструктивного характера);

- позднюю (обусловленную паразитированием взрослых особей в кишечнике в течение длительного времени).

Ранняя фаза (миграционная или личиночная) обычно начинается остро с повышения температуры тела (в основном до 37,1-38,0 °C), недомогания, тошноты и болей в животе различной интенсивности (зависит от массивности инвазии). Достаточно часто на теле появляются аллергические высыпания, сопровождающиеся зудом и отёком. Возможно послабление стула.

Затем в момент проникновения и движения личинок по воздухоносным путям появляется сухой кашель, иногда с незначительным влажным компонентом (в мокроте могут быть примеси крови), одышка, свистящее дыхание, возможно астмоподобное состояние. В лёгких выслушиваются сухие непостоянные хрипы, при присоединении вторичной бактериальной флоры может развиться пневмония (особенно у маленьких детей).

В общем симптоматика начального периода может напоминать акатаральную форму острого респираторного заболевания с аллергическим компонентом.

После непродолжительного острого периода (при манифестной форме заболевания) вся симптоматика угасает и наступает поздняя фаза болезни, на первый план которой выходит кишечный диспепсический синдром, проявляющийся периодическим дискомфортом в животе, немотивированной тошнотой, повышением газообразования и неустойчивостью стула. Зачастую развиваются астеновегетативные проявления — раздражительность, повышенная утомляемость, потеря аппетита, головокружения, головная боль невысокой интенсивности, нарушения сна и памяти. Возможны периодические аллергические кожные высыпания (особенно у детей), более частое обострение хронических заболеваний, нарушения роста и развития (из-за дефицита питательных веществ — конкурентное поглощение их аскаридами при массивной инвазии).

Следует подчеркнуть, что проникновение аскарид в сердце, печень, дыхательные пути и другие органы и их патологическое воздействие в поздней фазе жизни (преимущественно тяжёлого течения) являются редким исключением и связаны в большинстве своём с неправильно назначенным лечением (самолечением) или приёмами горьких трав, что не убивает аскарид, а заставляет их мигрировать в поисках более благоприятных условий обитания.

Аскаридоз у беременных может протекать бессимптомно, хотя чаще всего при углублённом опросе выявляются неспецифические признаки поражения — диспепсия, повышенная утомляемость, анемия. Влияние на плод при аскаридозе: анемия, дистрофические изменения, повышенная чувствительность после родов. Проникновение аскарид к ребёнку во время беременности маловероятно. [1] [3] [4]

Патогенез аскаридоза

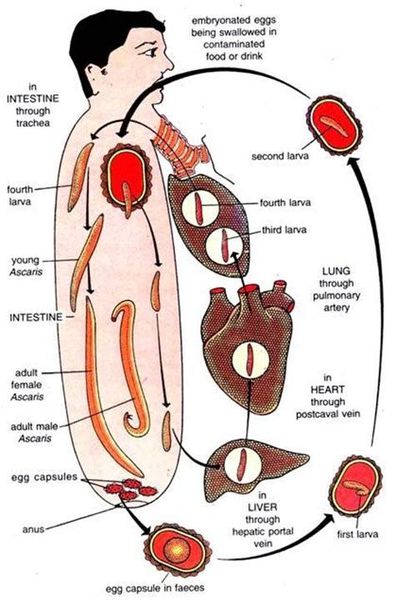

Входные ворота — ротовая полость. Из неё зрелое яйцо, содержащее личинку, попадает в тонкий кишечник человека, где в течение 3-4 часов происходит освобождение личинки из яйца и внедрение в слизистую оболочку тонкого кишечника (причём они имеют способность пробуравливать стенку кишки). Там личинки попадают в капилляры и с током крови мигрируют в кишечные вены и далее в воротную вену. Затем они попадают в печёночные вены различных порядков, из них в нижнюю полую вену и правые отделы сердца, оттуда их путь лежит в лёгочную артерию и лёгочные капилляры, а после в просвет альвеол (для развития личинкам аскарид нужен кислород).

На всём пути личинки питаются веществами сыворотки крови и даже эритроцитами, постоянно растут и линяют в процессе миграции (5-6 и 10 дни от момента заражения) до достижения размера в 2,2 мм. В течение этого периода происходит выделение личинками продуктов обмена и частичная гибель самих личинок, что становится причиной развития токсико-аллергических реакций различной степени выраженности.

При пробуравливании стенок кишечника и альвеол возможны симптомы кишечной диспепсии (незаконченное расщепление пищи), редко кровохарканье, летучие эозинофильные инфильтраты в лёгких (синдром Лёффлера). Иногда происходит попадание личинок в большой круг кровообращения и распределение их в различные органы и ткани, что ведёт к нарушению развития этих органов и дальнейшей гибели.

Из альвеол (после 15 дней развития в них) личинки постепенно продвигаются по нижним и верхним дыхательным путям в ротоглотку, вызывая раздражение, кашель и глотательный рефлекс, а затем вновь заглатываются со слюной и пищей, попадая в кишечник (на 15 день развития — размеры до 2,37 мм). Там происходит дальнейший рост и развитие. Приблизительно к 29 дню после очередной (четвёртой) линьки личинки превращаются во взрослых паразитов.

Через 60-100 дней от попадания яиц паразита в кишечник самки достигают половозрелого состояния и начинают продуцировать собственные яйца, которые обнаруживаются в фекалиях человека. Выделение яиц ограничено во времени и заканчивается на седьмом месяце жизни паразита. После аскарида лишь питается, поддерживая жизнедеятельность, и погибает на 11-13 месяце жизни, в зависимости от перистальтики кишечника, выходя в неизменённом (полупереваренном виде) или полностью рассасываясь в кишечнике. Выявление аскарид спустя более года от первичного обнаружения может свидетельствовать лишь о повторном заражении за этот период.

Факторы поражения организма человека:

- сенсибилизация организма продуктами обмена паразита и антигенами распада личинок;

- механическое повреждение тканей мигрирующими личинками;

- механическое раздражение стенок кишечника взрослыми особями;

- нарушение пищеварения, поглощение питательных веществ, витаминов, макро- и микроэлементов;

- угнетение иммунитета человека (имеются сообщения о статистически достоверном повышении плодовитости у женщин, неоднократно инфицированных аскаридами, при более мягком течении аутоиммунных заболеваний). [2][3][4]

Классификация и стадии развития аскаридоза

По данным Международной классификации болезней (МКБ-10) выделяют следующие формы заболевания:

- B77 Аскaридоз;

- В77.0 Аскаридоз с кишечными осложнениями;

- В77.8 Аскаридоз с другими осложнениями;

- В77.9 Аскаридоз неуточнённый.

По клинической форме заболевание бывает:

- типичным (манифестным);

- атипичным (бессимптомным).

По фазе заболевания различают две фазы аскаридоза:

- ранняя (внекишечная) — фаза миграции личинок;

- поздняя (кишечная) — фаза развития и размножения взрослых особей аскариды.

По степени тяжести течение заболевание бывает:

- лёгким;

- среднетяжёлым;

- тяжёлым (с осложнениями).

По наличию осложнений различают аскаридоз:

- без осложнений;

- с кишечными осложнениями;

- внекишечными осложнениями. [2][5]

Осложнения аскаридоза

К осложнениям, связанным с кишечными поражениями, относятся:

- механическая непроходимость кишечника (бывает при массированном заражении аскаридами, преимущественно у детей; проявляется болями в животе, отсутствием отхождения стула и газов, тошнотой, рвотой и интоксикацией);

- перфорация стенки кишечника с развитием язвы, перитонита и других расстройств (массивная инвазия в момент пробуравливания стенки кишки личинками или мигрирующими взрослыми особями, например, при неверно выбранной тактике лечения; проявляется острыми болями в животе, падением артериального давления, симптомами "острого живота");

- задержка развития (возникает у детей при дефиците питательных элементов).

Осложнениями, не связанными с кишечными поражениями (внекишечными), являются:

- эозинофильные абсцессы органов, токсико-аллергические тяжёлые поражения органов, например, миокардит и гепатит (возникают при повышенной чувствительности организма к аллергенам аскарид и массивной инвазии в фазе миграции; проявляется выраженными болями в области поражения, желтухой и другими симптомами);

- гнойные образования органов и тканей — гнойный холангит, аппендицит, абсцессы печени, гнойный плеврит, сепсис и абсцессы брюшной полости (образуются при присоединении вторичной бактериальной инфекции в результате перфорации и гибели паразитов в тканях). [1][3]

Диагностика аскаридоза

Лабораторные методы исследования при аскаридозе:

- Клинический анализ крови. В ранней фазе выявляется выраженная эозинофилия крови до 30%, в поздней — неярко выраженная эозинофилия или нормальное количество эозинофилов, иногда повышение СОЭ.

- Биохимический анализ крови. Заболевание подтверждается при повышении общего и специфического IgE, в случае развития осложнений выявляются специфические органные маркеры поражения.

- Копрологические исследования, в частности овоскопия кала — "золотой стандарт" диагностики. С 90 дня инвазии при неоднократных исследованиях в кале обнаруживаются яйца паразита. Ограничения — период до начала откладки яиц, паразитирование только самцов, самки в пострепродуктивном возрасте.

- Иммуноферментный анализ крови — выявление антител к аскаридам. Применение этого метода на практике малоинформативно в силу того, что аскарида в поздней фазе прямо не соприкасается с организмом человека (паразит живёт в просвете кишечника без прикрепления), и выработки иммунного ответа не наблюдается. Антитела появляются лишь в период ранней фазы миграции личинок и могут длительно сохраняться в организме, даже спустя годы после исчезновения аскарид. К тому же антитела часто дают ложноположительную перекрёстную реакцию при других паразитарных заболеваниях, что требует тщательной дифференциальной диагностики и дополнительного обследования.

- ПЦР диагностика кала — перспективный метод исследования, но недостаточно проработанный. Выявление антигенов паразита малоинформативно, так как аскарида является целостным высокоорганизованным крупным паразитом и не выделяет достаточное количество антигенов в просвет кишечника.

- Микроскопия мокроты — выявление личинок аскарид в фазу миграции по воздухоносным путям личинок аскарид (используется редко).

- Визуализация взрослого гельминта осуществляется при его выходе с калом, изо рта или из носа.

- Рентгенография — выявление летучих эозинофильных инфильтратов в ранней фазе заболевания. [1][2][3]

Лечение аскаридоза

В большинстве случаев после выявления паразита (яиц в кале или взрослой особи) при неосложнённом течении заболевания назначается амбулаторное лечение в виде принятия противопаразитарных препаратов специфического действия. Курс лечения в среднем не превышает трёх дней. Совместно показаны препараты нормализации микрофлоры и улучшения пищеварения. Устойчивости аскарид к лечению общепринятыми схемами в настоящее время не установлено.

Принимать препараты без назначения и наблюдения врача не рекомендуется, так как они обладают побочными действиями. Специальной диеты во время лечения не требуется.

После окончания лечения проводится контроль излеченности — анализ кала на я/глист 3 раза с интервалом в 7-10 дней. При неоднократных обнаружениях яиц паразита в кале после лечения стоит провести исследование в другой лаборатории для исключения гипердиагностики.

При осложнениях лечение пациентов осуществляют на базе соответствующего патологии отделения стационара в общей палате, так как такие люди опасности для окружающих не представляют. При развитии острой хирургической патологии возможно оперативное лечение осложнений аскаридоза. [2] [3]

Прогноз. Профилактика

Прогноз заболевания при отсутствии осложнений благоприятный. Рецидивов не бывает, но возможно новое заражение извне.

Карантинно-эпидемиологические мероприятия в очагах заболевания не проводят. Специфической профилактики не существует.

Простые меры неспецифической профилактики помогут сократить риск инфицирования аскаридами:

- мыть руки перед едой, не грызть ногти;

- тщательно мыть под проточной водой овощи, фрукты, ягоды и зелень (при возможности обдавать кипятком);

- пить только кипячёную воду;

- не применять для повышения урожайности на огороде и в полях человеческие экскременты;

- бороться с мухами и тараканами;

- известковать почву согласно СНИП (строительным нормам и правилам) при выявлении дворового очага аскаридоза. [1][2][4]

Актуальные вопросы эпидемиологии аскаридоза в Астраханской области

Аннотация.Статья посвящена раскрытиюнаиболее значимых вопросов эпидемиологии аскаридоза в Астраханской области. Целью исследования стало изучение распространенности аскаридоза по территории Астраханской области; оценка состояния заболеваемости на данной территории по гельминтозу. В конце статьи авторы делают выводы об эпидемиологической ситуации на территории области.Ключевые слова: аскаридоз, копрофильтрат, яйца аскарид, заболеваемость.

В настоящее время аскаридоз является наиболее часто встречающимся и распространенным по всему земному шару гельминтозом. Ежегодно в мире аскаридозом заражаются около 650 миллионов человек, а в России выявляется более 2 млн. больных. На этапе современной науки клинические проявления аскаридоза изучены достаточно полно, однако глобальные экологические изменения последних десятилетий, широкое применение противомикробных, иммунотропных и прочих лекарственных препаратов и ряд других факторов изменили распространенность заболевания по отдельным территориям и затруднили его своевременную диагностику и выявление. Иммунологические методы диагностики относятся к числу малодоступных и дорогостоящих, что так же затрудняет и препятствует диагностике гельминтоза среди населения.Поэтому окончательная верификация аскаридоза в настоящее время базируется только на обнаружении в копрофильтрате пациента яиц гельминтов либо самих паразитов[2]. Целью нашего исследования стало выявлениераспространенностиаскаридоза по территории Астраханской областии оценку состояниязаболеваемости на данной территории по гельминтозу.

Аскаридоз геогельминтоз, характеризующийся миграцией личинок в организме человека, с последующим развитием половозрелых особей в кишечнике, что клинически проявляется аллергией и абдоминальным синдромом. Возбудителем аскаридоза является круглый гельминт —аскарида человеческая (Ascaris lumbricoides). Относится к классу круглых червей нематод.Аскаридоз известен со времен глубокой древности у населения стран с умеренным, теплым и жарким климатом при условии достаточной влажности на протяжении всего года[2].Человек, в кишечнике которого паразитируют самки и самцы аскарид, является единственным источником инвазии. Механизм заражения фекальнооральный, который чаще всего реализуется алиментарным путем. Заражение происходит при проглатывании зрелых яиц, употреблении немытых ягод, овощей, столовой зелени, воды из неблагоустроенных колодцев, а также при употреблении пищи немытыми грязными руками. Эпидемиологическое значение имеют преимущественно овощи, на поверхности которых имеются частички почвы. В настоящее время большую опасность для распространения аскаридоза имеют садовоогородные участки, где порой происходит использование необезвреженных фекалий человека для удобрения почвы. Наибольшему риску заражения подвергаются дети изза недостаточного соблюдения мер личной гигиены.Клинические проявления аскаридоза зависят от локализации паразитов и интенсивности инвазии.В клиническом течении аскаридоза выделяют две фазы —раннюю (миграционную) и позднюю (кишечную). Первая фаза совпадает с периодом миграции личинок, тогда как вторая обусловлена паразитированием гельминтов в кишечнике и возможными осложнениями[1, 2].В ранней фазе аскаридоза клинические проявления порой мало выражены, заболевание протекает незаметно. Иногда начало болезни проявляется с выраженного недомогания, появляется сухой кашель или с незначительным количеством слизистой мокроты. Мокрота иногда приобретаеторанжевую окраску и имеет небольшую примесь крови. Температура тела обычно нормальная и субфебрильная, редко поднимается до 38° С. Весьма характерны для этой стадии изменения на коже, которые часто проявляются в виде крапивницы и мелких пузырьков с прозрачным содержимым на кистях и стопах.В отдельных случаях возникает сухой или выпотной плеврит[2].Поздняя (кишечная) фаза аскаридоза связана с пребыванием гельминтов в кишечнике. Иногда она протекает субклинически. Значительно чаще, однако, больные отмечают повышенную утомляемость, изменение аппетита, обычно понижение его, тошноту, иногда рвоту, боли вживоте. Последние возникают в эпигастрии, вокруг пупка или в правой подвздошной области и могут носить схваткообразный характер. У некоторых больных бывают диарея, запоры или чередование их[2].

Наши исследования проводились в период с 2014 по 2015год в городе Астрахань и по области по контингенту всех жителей указанной территории. Показаниями к обследованию являлись больные в стационаре, амбулаторные (по клиническим показаниям); дети в дошкольных учреждениях, детских домах, домах ребенка, школьники начальных классов; взрослые лица, по роду своих занятий относящихся к группам риска (рабочие очистных сооружений, огородники и др.). Диагностика аскаридоза осуществлялась с помощью: 1) обнаружения яиц аскарид в мазках фекалий. Забор фекалий производили в стерильную посуду. От момента забора материала до момента исследования проходило не более 2 часов; 2) визуального обнаружения аскарид в фекалиях,3) обнаружении антител в сыворотке крови больных (ИФА).

На территории Астраханской области с 2013 по 2014 гг. зарегистрировано 43 случая аскаридоза среди населения. По территориальному признаку зараженность лиц, заболевших аскаридозом междугородом и областью не одинаковая: г. Астрахань –30,2% (13чл.), Астраханская область –69,8% (30чл.). Наибольшее число случаев заболевания по городу было зарегистрировано в Трусовском районе –61,5% (8 чел.), в Ленинском районе выявлено 15,4% (2 чел.), в Советском районе –23,1% (3 чел.)[1].

По Астраханской области гельминтоз регистрировался практически во всех районах, кромеКамызякского, Енотаевского и г. Знаменск. Наиболее часто заболевание встречалось у лиц, проживающих в Ахтубинском районе –46,7% (14 чл.), в Харабалинском –20% (6 чл.), в Икрянинском –13,3% (4 чл.). В редких случаях –по 3,3% (по 1 чл.) пациенты проживали в Володарском, Красноярском, Лиманском, Наримановском, Приволжском и Черноярском районах Астраханской области.

По возрастным категориям по Астраханской области среди детей до года выявлено 2,3% (1 чл. в Ахтубинском районе), от года до 17 лет –55,8% (24 чл.), взрослое население –41,9% (18 чл.). Структуру взрослого населения составили огородники –83,3% (15 чел) и работники очистных сооружений –16,7% (3 чел.). Среди опрошенных огородников число пациентов, употреблявших в пищу фрукты, ягоды (клубника,малина), зелень составило 66,7% (10 чел.), 33,3% (5 чел.) затруднились назвать возможную причину заболевания.

Ссылки на источники1.Аракельян Р.С. Аскаридоз в Астраханской области //Профилактическая медицина как научнопрактическая основа сохранения и укрепления здоровья населенияСборник научных трудов. под общей редакцией М.А. Поздняковой. Нижний Новгород, 2014. С. 6770.2.Сергиев В.П., Лобзин Ю.В., Козлов С.С. Паразитарные болезни (протозоозы и гельминтозы). Руководство для врачей. СПб.: Фолиант, 2006.

Аннотация научной статьи по ветеринарным наукам, автор научной работы — А. А. Кнаус

The article contains literary review on modern representation at ascaridiasis pathogenesis. The main directions of pathological action of ascarids on human organism are considered.

Похожие темы научных работ по ветеринарным наукам , автор научной работы — А. А. Кнаус

MODERN VIEWS AT PATHOGENESIS OF ASCARIDIASIS

Мақалада аскаридоз патогенезіне қазіргі көзқарастар туралы әдебиет шолуы берілген. Аскаридтердің адам ағзасына патологиялық әсер етулерінің негізгі бағыттары қарастырылған.

С. М. 0MÏp6aeBa, К. Е. dMÏpeeBa

К6С1БИ Ж6НЕ ЭКОЛОГИЯЛЬЩ КАУ1ПТЕРД1 БАРАЛАУ ЖАРДАЙЫ

Бул макалада кэаби жэне экологиялык кауiггтердi баралау сурары мен туррындар денсаульнына экология-лык жэне вндiрiстiк факторларды баралауда колданылатын эдiстемелiк жолды жетiлдiруге арналран эдеби шолу берiлген.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПАТОГЕНЕЗ АСКАРИДОЗА

Кафедра инфекционных болезней Карагандинского государственного медицинского университета

Аскаридоз - распространенное инфекционное заболевание, отличительной особенностью которого является полиморфизм клинических проявлений [22, 26]. Возбудитель аскаридоза -Ascaris lumbricoides относится к семейству Ascaridae Baird, существует в двух разных популяциях: взрослые особи, паразитирующие в человеке, и яйца, находящиеся во внешней среде.

Аскариды - крупные, раздельнополые гельминты, веретенообразной формы в живом состоянии розовато-белого цвета. Длина самца -15-20 см. Самка значительно больше самца, ее длина достигает 25-40 см. Взрослые аскариды живут в тонком кишечнике человека. Достигнув половозрелой стадии, самки откладывают ежесуточно около 200-400 оплодотворенных яиц. Яйца вместе с фекалиями больного поступают во внешнюю среду, что является обязательным этапом их развития, т.к. функционирование яиц в кишечнике человека не может происходить из-за отсутствия достаточного количества кислорода. Толстая многослойная оболочка яйца хорошо защищает его от вредных воздействий внешней среды. Оплодотворенные яйца выделяются во внешнюю среду еще в неинвазионном состоянии. Они становятся инвазионными только после созревания, в процессе которого в течение 2-3 нед. при условии достаточной влажности, доступа кислорода, оптимальной температуры 24°С в яйце образуется личинка. Через 10-12 сут личинка линяет и превращается в инвазионную форму, которая при умеренной температуре жизнеспособна около 6 мес. При неблагоприятных условиях внешней среды созревание яйца происходит лишь через 1-2 мес.

Механизм передачи инфекции - фекально-оральный, пути - пищевой и водный, факторами передачи являются немытые овощи, зелень, ягоды. Больной человек не является контагиозным, т.к. гельминт проникает в организм человека на одной стадии развития, а покидает его на другой [27, 28, 30, 36, 38].

В гельминтозном процессе выделяют 3 основных компонента:

- жизнедеятельность гельминтов (их онтогенетическое развитие в организме хозяина, ло-

- взаимоотношения гельминтов с органами и тканями хозяина, их механическое и токсическое воздействие, равно как и реакции со стороны хозяина;

- защитные реакции, которые ограничивают жизнедеятельность гельминтов и их патологический эффект и, в свою очередь, могут явиться патологическим фактором (аллергические, иммунопатологические проявления гельминтозов) [22, 31, 40].

Жизнедеятельность аскарид в организме человека изучена достаточно хорошо [3, 4, 8]. Спустя несколько часов после попадания зрелого яйца аскариды в организм человека, в просвете тонкого кишечника из них появляются личинки, которые проникают в венозные сосуды слизистой оболочки и с током крови попадают в систему воротной вены, в нижнюю полую вену, в правую половину сердца, а затем в капиллярную сеть легких. В процессе миграции личинки растут, достигая 2-2,4 мм. С током крови личинки попадают в печень и легкие, оттуда в бронхи, трахею, а затем при откашливании вместе с мокротой - в глотку и, наконец, в ротовую полость. Оттуда личинки вместе со слюной попадают в тонкую кишку, где развиваются во взрослых особей. Весь период миграции личинок длится около 2-3 недель (миграционная фаза). В тонком кишечнике паразиты достигают половой зрелости (кишечная фаза).

Существование и развитие гельминта в кишечнике продолжается около года, после чего он погибает. Аскариды достигают половой зрелости через 2-3 мес. после их проникновения в организм человека и начинают откладывать яйца с появлением их в фекалиях. Выделение яиц продолжается в течение нескольких месяцев. Продолжительность жизни аскарид - до 1,5 лет.

Патогенез и клинические признаки аскаридоза зависят от взаимоотношения гельминта с органами и тканями хозяина, его механического и токсического воздействия (2 компонента гель-минтозного процесса), что определяет фазу заболевания. В первой, миграционной фазе, реакция организма в основном связана с механическими повреждениями кишечника, печени, легких и выраженной сенсибилизацией организма, нередко по типу гиперчувствительности [3, 12, 22]. Инвазия личинками аскарид приводит к изменению активностью холинэстераз, что было доказано в эксперименте на морских свинках. Приводятся также данные, указывающие на биохимические сдвиги, изменения изоэнзимного спектра ферментов и белкового обмена в период

адаптации к паразитированию [22, 29].

Вторая, кишечная фаза, протекает разнообразно или бессимптомно. Но даже бессимптомное течение аскаридоза оказывает выраженное патогенное воздействие аскарид на организм человека [3, 8, 14]. Кишечная фаза паразитиро-вания аскарид приводит к гиперемии и дегенеративным процессам, возникновению точечных кровоизлияний и эрозий в стенке кишечника, что способствует проникновению бактериальной флоры и обусловливает развитие энтеритов и энтероколитов.

Прикрепляясь к стенке кишечника головным концом, на котором есть ротовое отверстие, аскарида всасывает питательные вещества. Инвазия аскаридами практически у 100% обследованных нарушала механизмы переваривания и всасывания пищи, изменяла активность кишечных энтерокиназы и щелочной фосфатазы, кислотообразующую функцию желудка у 30-40% больных со снижением кислотности желудочного сока, вплоть до анацидоза и угнетения пепсино-образовательной функции, причем тем чаще, чем длительнее заболевание. Она снижает экскрецию витаминов группы В, вызывает выраженную анемию, конкурируя за питательные вещества [20, 22, 30].

В кишечнике аскариды удерживаются, упираясь своими концами в стенку кишки. Поэтому они весьма мобильны, могут спускаться и подниматься по ходу кишечника, проникать в желудок, а далее через пищевод и глотку - в дыхательные пути и даже лобные пазухи. При рвоте аскариды могут попасть из глотки в дыхательные пути и вызывать удушье. Тяжелые проявления наступают при проникновении аскарид в печень, поджелудочную железу и другие органы. Взрослые гельминты могут травмировать своими острыми концами стенку кишечника, а скопления аскарид иногда становятся причиной механической непроходимости. Спиральными движениями гельминт может пробуравливать стенки кишечника, проникать в небольшие отверстия (например, фатеров сосок) и закупоривать их. В редких случаях возможно заползание аскарид в червеобразный отросток с развитием аппендицита. Раздражение нервных окончаний, токсическое влияние на них продуктами жизнедеятельности гельминтов порой становится причиной непроходимости кишечника [4, 12, 20, 29].

В научной литературе имеются данные о нарушении гельминтами микроэкологического равновесия в просвете кишечника с развитием дисбактериоза: аскариды поглощают пиридоксин (витамин В6), ретинол (витамин А) и аскорбиновую кислоту (витамин С), что, как правило, сопровождается дисбактериозом кишечника [7, 11, 16] и служит пусковым механизмом возникновения, а затем и поддержания патологических процессов в организме человека.

Данные исследования проводились преимущественно в 70-ые гг. и в начале 80-х гг. про-

шлого столетия. В более поздних научных работах [9, 10, 13, 25, 35] имеются лишь упоминания о возможном влиянии гельминтов на кишечную микрофлору. Учитывая, что микробиология как наука в настоящее время имеет новые знания и достаточно обширные представления о микробиоценозе человека, актуальность исследования микробиоценоза кишечника у инвазированных аскаридами не вызывает сомнений. Информации о нарушениях микробиоценоза кишечника при аскаридозе в отечественной и зарубежной литературе крайне мало.

В настоящее время накоплен большой фактический материал о третьем компоненте гельминтозного процесса, свидетельствующем о многообразных эффектах гельминтов, которые включают их аллергизирующие и общетоксические свойства [1, 2, 5, 15], обусловленные поступлением в кровь хозяина соматических (вследствие распада паразитов) и функциональных (вследствие контакта хозяина с их секретами и экскретами) антигенов. Аскаридный аллерген (токсоид, антиген) - самый сильный из аллергенов паразитарного происхождения. В качестве антигенов паразита, способных индуцировать протективный иммунитет, могут выступать продукты его обмена [19, 24, 34], распада взрослых особей или инвазионных личинок [1, 6, 18], полостная жидкость, отдельные органы и ткани гельминта, компоненты и фракции метаболических и соматических антигенов. Всасываясь в кровь, токсоид разносится по организму и поражает такие ткани, как нервная и мышечная, вызывает реакции в легких, на коже, конъюнктиве, в желудочно-кишечном тракте. При аскаридозе у детей отсутствует эффект от вакцинации и ревакцинации против кори, дифтерии, столбняка, полиовирусов. Выявлено также значительное антигенное сходство между личинками и взрослыми паразитами. В литературе описаны случаи тяжелых токсических осложнений, развившихся у пациентов, которым проводилась дегельминтизация без применения средств, способствующих изгнанию паразитов из организма. Аллергический компонент воздействия паразитов очень часто связан с миграцией личиночных стадий возбудителей в организме человека.

Несомненным достижением последних лет является установление изменений в иммунной системе при аскаридозе. Процесс формирования иммунного ответа хозяина на присутствие гельминтов сложен и включает ряд клеточных и гуморальных феноменов, что влечет за собой цепь дифференцировок иммунокомпетентных клеток хозяина под воздействием антигенов паразитов [1, 2, 17]. Поступившие в кровь хозяина антигены вступают в тесный контакт с иммунокомпетентны-ми клетками. Степень иммунологического ответа зависит от дозы поступившего в кровь антигена.

Важное значение [21, 23] в патогенезе аскаридоза принадлежит сенсибилизации организма их антигенными продуктами и возникнове-

нию аллергических реакций немедленного (I) типа, иммунокомплексного (III) типа и замедленного (IV) типа. Воспалительные явления в тонком кишечнике, развитие гранулем возле паразитов в слизистой оболочке, поражение внутренних органов и эозинофилия крови имеют аллергическую природу [1, 2, 33]. Соотношение между защитным и повреждающим характером ответных реакций организма и их направленность определяют тяжесть заболевания и его прогноз.

Следует заключить, что между иммунной системой хозяина и паразитом складываются многогранные взаимоотношения, связанные с одновременным включением клеточных и гуморальных феноменов, а также вспомогательных механизмов, что обеспечивает в ряде случаев самоосвобождение организма хозяина от паразита [1, 6, 37, 39]. Однако нарушение иммунного статуса у больных аскаридозом изучено недостаточно. Имеющиеся в научной литературе немногочисленные исследования посвящены детскому возрасту.

Таким образом, аскариды влияют на организм человека такими основными факторами, как механическое влияние на стенки кишечника, выделение токсических продуктов, угнетение иммуногенеза и изменение состава кишечной микробной флоры с развитием дисбактериоза кишечника.

1. Абазбекова К. Т. Иммуно-эпидемиологичес-кая характеристика очага аскаридоза в Киргизии: Автореф. дис. . канд. мед. наук. - Фрунзе, 2001. - 23 с.

2. Адо А. Д. Современное состояние учения о фагоцитозе /А. Д. Адо, А. Н. Маянский //Иммунология. - 1990. - №1. - С. 20 - 27.

3. Анисимов П. Ф. Ректороманоскопическая картина при кишечной фазе аскаридоза на различных этапах борьбы с ним //Кишечные инфекции и инвазии. - Смоленск, 1994. - С. 114 - 117.

4. Астафьев Б. А. Достижения отечественной

науки в изучении патогенеза гельминтов //Мед. паразитоология и паразитарные болезни. - 1998. - №2. - С. 8.

5. Балаболкин И. И. Проблемы аллергологии в педиатрии //Рос. педиатр. журн. - 1998. - №2. -С. 49 - 52.

6. Белозеров Е. С. Иммунодефициты и донозо-логические формы иммуносупрессии. - Семипалатинск: РПР Полиграфия, 2008. - 272 с.

7. Белобородова Н. В. О микрофлоре хозяина и ее участии в ответе на инфекцию //Антибиотики и химиотерапия. - 1998. - Т. 43. - №9. - С. 44 -48.

8. Бейсенбаев Ж. К. О перспективных направлениях развития экологических исследований // Здравоохранение Казахстана. - 2006. - №2. - С. 17 - 19.

9. Благов Н. А. Изменение микробиоценоза толстой кишки под влиянием инвазии и антипаразитарных препаратов //Колонизационная резистентность и химиотерапевтические препараты. -М., 2001. - Ч. 1. - С. 32.

10. Блохина И. Н. Дисбактериоз //Педиатрия. -2000. - №10. - С. 6 - 9.

11. Беюл Е. А. Дисбактериоза кишечника и их клиническое значение /Е. А. Беюл, И. Б. Кувае-ва //Клинич. медицина. - 2006. - № 12. - С. 37 -44.

12. Васерин Ю. И. К проблеме патогенности гельминтов /Ю. И. Васерин, И. А. Сивоволова // Актуальные проблемы мед. и ветеринарной паразитологии: Тез. док. междунар. науч. конф. -Витебск, 2003. - С. 7.

13. Воробьев А. А. Дисбактериозы у детей: Учеб. пос. для врачей и студентов. - М.: КМК Лтд,

14. Егоров И. В. Поздняя диагностика аскаридоза у больной с бронхообструктивным и диспепти-ческими синдромами и эозинофилией /И. В. Егоров, Л. Н. Котина //Клинич. медицина. - 2003. -№5. - С. 64 - 66.

15. Ершов В. С. Механизм потенциации антител 1дЕ //Иммунология. - 2000. - №1. - С. 13 - 15.

16. Кизатова Н. Т. Нарушение биоценоза кишечника у детей-реконвалесцентов ОКИ и пути их коррекции: Автореф. дис. . канд. мед. наук. -Алматы, 2004. - 23 с.

17. Иммуномоделирующая терапия в комплексной терапии аскаридоза и описторхоза /Б. Н. Кошерова, А. А. Кнаус, А. С. Кусаинова и др. // Междунар. журн. по иммунореабилитации. - М.,

2009. - №1. - С. 56 - 57.

18. Лебедев К. А. Иммунная недостаточность (выявление и лечение) /К. А. Лебедев, И. Д. По-някина. - М.: Медицинская книга., 2003. - 443 с.

19. Логинов А. С. Иммунная система и болезни органов пищеварения. - М., Медицина. - 2006. -256 с.

20. Медетов Ж. Б. Эпидемиология, профилактика аскаридоза в г.Шымкенте. /Ж. Б. Медетов, Х. У. Мамыкова, 3. К. Чалабаева //Вестн. ЮжноКазахстанской мед. академии. - 2007. - №4. - С.

21. Надежин А. С. Значение мононуклеарных лейкоцитов в эпителиальных пролиферативных процессах толстой кишки: Автореф. дис. . канд. мед. наук. - М., 2006. - 22 с.

22. Нисевич Н. И. Инфекционные болезни у детей /Н. И. Нисевич, В. Ф. Учайкин - М.: Медицина, 1990. - 624 с.

23. Озерецковская Н. Н. Эозинофилия крови и иммуноглобулинэмия Е: особенности регуляции при гельминтозах и аллергических болезнях // Мед. паразитология и паразитарные болезни. -2007. - №3. - С. 3 - 9.

24. Озерецковская Н. Н. Иммунологические факторы в восприимчивости к паразитарным болезням, их патогенезе и клинике //Мед. паразитология и паразитарные болезни. - 2001. - №6. - С. 12 - 18.

25. Петровская В. Г. Микрофлора человека в норме и патологии /В. Г. Петровская, О. П. Марко. - М.: Медицина, 2000. - 34 с.

26. Поляков В. Е. Аскаридоз у детей и подростков /В. Е. Поляков, А. Я. Лысенко //Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2005. - №6. - С. 48 - 50.

27. Сергиев В. П. Паразитарные болезни их профилактика и лечение //Эпидемиология и инфекционные болезни. - 1997. - №2. - С. 8 - 12.

28. Сергиев В. П. Паразитарные болезни: проблемы новые и старые. - ЖМЭИ. - 2001. - №10. - С. 66.

29. Усманова М. В. Анализ заболеваемости острыми кишечными заболеваниями по регионам Республики Казахстан за 1991-2001 гг. /М. В. Усманова, А. А. Абирова //Медицина. - 2004. -№2. - С. 98 - 100.

30. Учайкин В. В. Руководство по инфекционным

болезням у детей. - М.: ГЭОТАР МЕД. - 2002. -808 с.

31. Шелемба И. Ю. Анализ вспышек трихинеллеза среди людей /И. Ю. Шелемба, Р. И. Топарь // Мед. паразитология. - 2001. - №2. - С. 48 - 49.

32. Шувалова Е. П. Инфекционные болезни. -М.: Медицина, 2005. - 696 с.

33. Шуйкина Э. Е. Возможности применения им-мунокоррекции при паразитозах /Э. Е. Шуйкина, Н. С. Малышева //Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2001. - №3. - С. 4 - 5.

34. Шуйкина Э. Е. Патология иммунной системы при инфекционных болезнях //Итоги науки и техника. - 2000. - Т. 8. - С. 70 - 92.

35. Эпштейн-Литвак Р. Б. Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника: Метод. рекомендации. - М, 2007. - 21с.

36. Ed C. Clobal Comparative Assessment in the Public Sector Disease Burden, Expenditures and Intervention Package /C. Ed, J. L. Murray, A. D. Lorenz. - Geneva, 2004 - 54 р.

37. International of radiolabeled endotoxin molecules with human monocyte membranes /D. A. Bun-dy, A. Hall, G. F. Medley et al. //Wid Hith Statist. guart. - 2002. - V. 45, №2, 3. - P. 168 - 179.

38. Siniarska A. Urbanization and industrialization versus biological status of human populations /A. Siniarska, A. Antoszewska, C. Dziewcki //Stud. Hum. Ecol. - 2002. - №10. - P. 335 - 358.

39. Surmont I. Tnteritis, eosinphilia, and Enterobius vermicularis /I. Surmont, L. X. Liu //Lancet. - 2005. - V. 346. - P. 1116.

40. Schmidt G. D. Foundation of Parasitology /G. D. Schmidt, L. S. Roberts. - The Mosby Co ST. Louis, 2007. - P. 604.

MODERN VIEWS AT PATHOGENESIS OF ASCARIDIASIS

The article contains literary review on modern representation at ascaridiasis pathogenesis. The main directions of pathological action of ascarids on human organism are considered.

АСКАРИДОЗ ПАТОГЕНЕЗ1НЕ КАЗ1РГ1 КвЗКАРАСТАР

Макалада аскаридоз патогенез^е Ka3ipri кезкарастар туралы эдебиет шолуы бершген. Аскарид-тердщ адам арзасына патологиялык эсер етулершщ непзп барыттары карастырылран.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИОТЕРАПИИ ДИССЕМИНИРОВАННОЙ МЕЛАНОМЫ

Кафедра онкологии Карагандинского государственного медицинского университета

При лечении злокачественной меланомы кожи препаратами выбора являются лишь отдельные группы лекарственных средств (производные имидазолкарбоксамида, мочевины, пла-

тины, винкаалкалоиды, таксаны, интерфероны и цитокины), эффективность которых в монорежиме редко превышает 10 - 15% [1, 2, 6, 13, 37].

Читайте также: