Цветок паразит растет на деревьях

Кто из нас не наблюдал на лиственных деревьях встречающиеся повсеместно правильной округленной формы шаровидные образования темно-зеленого цвета? Это и есть омела, долголетний (поскольку может достигать сорокалетнего возраста) вечнозеленый кустарник, размер которого составляет около одного метра в диаметре.

Отличить куст омелы от всех прочих растений нетрудно, поскольку она заселяет, верхушки деревьев и постепенно разрастаясь, паразитирует, превращая крону в густые округлые шары.

Иногда омела поселяется на ветвях плодовых деревьев, к примеру, на яблоне и груше и даже была замечена на некоторых хвойных породах.

Омела широко распространена по всему миру, но наиболее известным ее видом является омела белая (лат. Viscum album).

Стебли у кустарника корявые, узловатые, а узкие кряжистые парные листочки имеют хорошо выраженные продольные жилки.

Зацветает омела в марте-апреле, когда на концах ее побегов (в развилинах стебля) появляются маленькие и неказистые с виду цветы желтовато-зеленого оттенка (в количестве от трех до шести штук). Цветок у растения однополый.

Процент прорастания семян у растения крайне низкий и предпосылкой для их нормального развития являются оптимальная температура воздуха, хорошее освещение и высокая влажность.

Чтобы получить и мужской и женский род омелы, что необходимо для образования плодов, в одно место на коре должно попасть сразу несколько семян.

Плодоносить женские особи начинают на пятом году жизни.

Существует две версии способов размножения омелы и обе осуществляются с помощью птиц.

Вторая версия несколько отличается. Как было сказано выше, семена омелы покрыты клейкой основой, поэтому они могут легко прилипать к клювам или лапкам птиц, которые и разносят их по округе.

Омела (лат. Mistletoe) с давних времен была в особом почете у колдунов и чародеев, поскольку считалась загадочным, мистическим растением, и по народным поверьям обладала способностью к любовному привороту и привлекала в жизнь людей достаток и здоровье.

Кроме того данное растение было обязательным элементом при проведении различных праздников еще в языческих племенах и составляла значимую часть торжественных ритуалов. Особым почетом пользовалась омела, обитающая на дубе, поскольку, по мнению язычников, она обладала более сильными свойствами.

Омела считалась панацеей от многих болезней, в том числе и как действенное средство при лечении эпилепсии.

Древние маги приписывали омеле силу оберега, а также, по их мнению, она была превосходным средством для увеличения плодородия или могла выступать гарантом удачной охоты. Растению приписывали даже такое волшебное свойство, как открывание любых замков.

В средние века алхимики считали омелу универсальным противоядием. Человеку с симптомами отравления давали выпить отвар омелы, а на живот клали веточки растения.

Женщины, желающие забеременеть, носили веточки с омелой на поясе и на кистях рук.

В Швейцарии считалось, что омела способна защитить дом от грозы, для чего ее веточки сжигали в домашнем очаге.

В старой Англии, вместо привычных для нас в настоящее время рождественских елей, было модно украшать дома омелой. Оттуда же пришел и обычай, по которому в канун Рождества, находясь под веточкой омелы необходимо целоваться. Источником данного обычая, по мнению отдельных историков, стали древнеримские сатурналии (торжество в честь Бога Сатурна, которое проводилось в декабре, и было связано с днем зимнего солнцестояния). По обычаю в этот день хозяева и господа менялись местами, этические и социальные запреты отменялись, и всех, даже незнакомых людей следовало целовать. В настоящее время вместо этого праздника принято отмечать Рождество Христово.

Другая группа исследователей пытались доказать, что популярная традиция целоваться под веточкой омелы берет начало из древней мифологии скандинавских стран. По преданию, омела находилась в подчинении у Фрейи (Богини Любви, Красоты и Плодородия), поэтому даже враги, встретившиеся в этот день на поле битвы, должны были сложить оружие и не брать его в руки до конца дня.

Во многих странах Европы до сих пор в канун Рождества люди готовят веночки из омелы, чтобы с их помощью украшать жилище, потому, что считается, что этот символ обязательно принесет в дом счастье и достаток.

Омела, как лекарственное средство

Замечено, что биологически активные вещества внутри омелы различны по своему составу и во многом зависят от породы того дерева, на котором она паразитировала.

Сегодня экстракт молодых листьев и ягод омелы широко применяется в современной медицине и входит в состав многих кровеостанавливающих препаратов.

На самом деле омела обладает многими целебными свойствами: противовоспалительными, мочегонными, вяжущими, седативными, слабительными, глистогонными и прочими, поскольку растение содержит алкалоиды, холин, урсуловую и олеановую кислоты, вискотоксин, висцерин, жирные масла, вискол, смолистые вещества, аскорбиновую кислоту и каротин.

Лекарства из омелы улучшают сердечную деятельность, расширяют и очищают сосуды, устраняют гнойники и нарывы, помогают при заболеваниях нервной системы, снижая тревожность и возбудимость. Ее также применяют как эффективное средство против эпилепсии, судорог, припадков и головокружения.

Дубовый листочек — лакомый кусочек. Немало находится желающих на нем покормиться. Паразитические насекомые откладывают яйца на нижнюю поверхность молодых листьев. Клетки листа образуют вокруг яйца галл, внутри которого личинка питается растительными тканями, пока не превратится во взрослое насекомое. По некоторым данным, растение, обремененное галлами, хуже растет.

Паразитические растения запускают в ткани дуба корнеподобные структуры гаустории и высасывают питательные вещества и воду из сосудистой системы хозяина. Галлообразующие насекомые и паразитические растения часто встречаются на одном хозяине, даже на одном листе, однако друг с другом не контактируют. Биологи были в этом уверены до 2017 года, когда Скотт Иган (Scott Egan), доцент Университета Райса (Хьюстон, США) обнаружил паразитическую лозу, присосавшуюся к галлам. Ученый заявил, что открыл новый тип пищевых отношений [1].

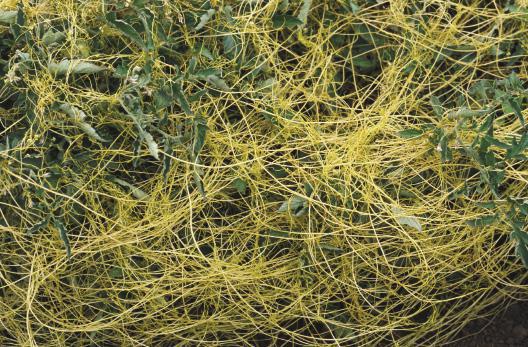

Рис. 1. Кассита нитевидная Cassytha filiformis почти скрывает от глаз дуб, на котором паразитирует (news.rice.edu)

Скотт Иган семнадцать лет изучает галлообразующих насекомых. Осенью 2017 года он приехал на юг Флориды, в обширные заросли песчаного живого дуба Quercus geminata. Это вечнозеленое дерево американских субтропиков — основной хозяин паразитической осы Belonocnema treatae. Исследователей интересовали сферические галлы, которые оса образует на нижней части листьев. Рассматривать их непросто, поскольку тамошние дубы густо оплела паразитическая лоза кассита нитевидная Cassytha filiformis (рис. 1). Внешне она напоминает повилику, но на самом деле кассита принадлежит к семейству лавровых, а не вьюнковых. Вот эта самая кассита и запускает свои гаустории в галлы B. treatae. К одному галлу прикрепляется от одной до четырех гаусторий. Они разрушают внешнюю оболочку галла и буквально втягивают в себя ткани стенки и внутреннюю оболочку.

Взаимодействие касситы с галлами имеет несколько особенностей. Прежде всего, оно редкое. Иган и его коллеги обследовали 2000 галлов, из которых паразитическая лоза атаковала только 58.

Рис. 2. Два галла, образованных осой Belonocnema treatae на нижней стороне дубового листа. Паразитическая лиана присосалась к обоим, но не к листовой пластинке (news.rice.edu)

Это взаимодействие целенаправленное. Кассита прикрепляется преимущественно к молодым веточкам, почкам, черешкам и листьям. На контакты с листьями приходится примерно 40% взаимодействий, но кассита прикрепляется только к верхушкам и краям листьев и никогда — к нижней части листа, где образуются галлы. Следовательно, растение не наползло на галлы случайно, а двигалось к ним целенаправленно (рис. 2).

Более того, кассита предпочитает галлы покрупнее. Диаметр атакованных галлов B. treatae составлял в среднем 5,57 мм, а неповрежденных — 4,1 мм, эта разница достоверна. К галлам меньше 3,5 мм в поперечнике паразит не притрагивается вообще.

Обнаружив такое взаимодействие, исследователи обратили пристальное внимание на галлы других насекомых, паразитирующих на Q. geminate.

Рис. 3. Кассита несколько раз обвилась вокруг стебля дуба перед многокамерным галлом осы C. quercusbatatoides (Egan et al., 2018)

Кассита запускает свои гаустории в галлы еще двух видов ос, которые откладывают яйца на нижнюю сторону листьев, а также к галлам двух видов ос и одной мухи, которые располагаются на стеблях или почках. Иган и его сотрудники проанализировали контакты паразитической лозы со стеблевыми галлами осы Callirhytis quercusbatatoides. Они многокамерные и крупнее, чем у B. treatae. Кассита присосалась к 11 галлам из 65, предварительно обернувшись несколько раз вокруг ветки (рис. 3). Растение и в этот раз выбирало мишень определенного размера, около 14,4 мм в поперечнике. Неатакованные галлы были покрупнее, их диаметр в среднем составлял 16,65 мм. Исследователям предстоит выяснить, подвергаются ли стеблевые галлы атаке чаще, чем свободные участки стебля. Если да, то и в этих случаях атаку касситы на галл нельзя считать случайностью.

Скотт Иган с коллегами впервые сообщили о том, что паразитическое растение непосредственно атакует растительную структуру, образование которой вызвано паразитическим насекомым, и эти атаки губительны для насекомых. Вопрос в том, насколько распространены такие отношения. Профессор Торонтского университета (Онтарио, Канада) Артур Вейс (Arthur E. Weis) полагает, что они не должны быть редкостью [2]. Известно около 4500 паразитических растений и более 13 тыс. видов галлообразующих насекомых. Нередко они паразитируют на одном растении, так что шансы встретиться у них достаточно велики. Галл часто сравнивают с растительной опухолью, но он не похож на разросшуюся массу клеток. У него четкая структура, личинка находится в камере, окруженной концентрическими зонами растительной ткани. Внешние плотные слои защищают ее от врагов, внутренние, более питательные, чем само растение, служат пищей. Однако галлы хорошо заметны, поэтому представляют собой отличную мишень для хищных птиц и паразитоидов. Птицы норовят сковырнуть галл и съесть его обитателя, насекомые-паразитоиды откладывают в него яйца, а их личинки потом съедают личинку хозяина и питаются стенками галла. И поскольку галлы участвуют в таких сложных пищевых взаимодействиях, нет ничего удивительного в том, что и паразитические растения присоединились к этой кампании.

Интересно, что паразитические растения выбирают галлы определенного размера, следовательно, могут влиять на их фенотип. По-видимому, нападение касситы нитевидной на галлы не уникальный случай. И мы скоро услышим о новых примерах подобного пищевого взаимодействия.

Наталья Резник

1. Egan S. P., Zhang L., Comerford M., Hood G. R. Botanical parasitism of an insect by a parasitic plant // Curr. Biol. 2018, 28, R 863–R 864, doi: 10.1016/j.cub.2018.06.024.

2. Weis А. Е. Ecology: Plant Parasites Victimized by a Parasitic Plant // Curr. Biol. 2018, 28, R 877–R 879, doi: 10.1016/j.cub.2018.06.039.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Красивая и опасная

Среди более чем 500 тысяч различных видов растений встречаются необычные и удивительные. К ним относится и омела белая

Форменная паразитка

Паразитирует омела почти на 40 видах деревьев, среди которых клен, сосна, ива, береза, лжеакация, рябина, липа, каштан, сосна, пихта. Но чаще всего на тополях, яблонях и грушах. Поселившись на верхушке дерева или на его ветвях, разрастается густым зеленым кустом.

Поскольку у омелы вечнозеленые, не опадающие на зиму листья, она способна к фотосинтезу и созданию органических веществ. Но, увы, жить самостоятельно все равно не может: ее корни давно превратились в присоски и могут брать питание только из живых тканей. Поэтому омела — паразит только наполовину.

На просторах СНГ встречаются 2 вида омелы: белая (с ягодами белого цвета) и окрашенная (с оранжевыми). Есть еще кустарники с желтыми и красными плодами. Созревают они зимой, а находящиеся внутри них семена окружены висценом — клейким веществом, которое исключительно важно для сохранения омелы как вида. Но что интересно: попав на землю, ее семена погибают. Разносчиками же, или, так сказать, сеятелями, омелы становятся птицы. Съев ее ягоды, они обязательно испачкаются клейкой массой, в которой полно семян. А затем разносят их, перелетая с дерева на дерево или чистя клюв о ветви. Висцен на ветках подсыхает, а семечко приклеивается к коре дерева-хозяина и крепко держится до тех пор, пока не даст корень.

Листья и стебли омелы ядовиты, поэтому самолечение недопустимо! Особенно опасно это растение для беременных женщин

Ей все нипочем

Вначале растение-паразит развивается очень медленно — в первые годы всего по несколько миллиметров. Затем прибавляет по паре сантиметров в год. И лишь на 3—6 год у омелы формируются ствол и ветвь с зелеными листьями. После этого ее рост заметно ускоряется, и нередко куст достигает 120—200 см в диаметре. На внешней стороне корней, находящихся в коре, образуются почки, на которых развиваются все новые и новые кустики омелы. Стебли растения обычно толщиной с карандаш. У самых же больших омел ствол бывает толщиной до 5 см. Живут ведьмины метлы иногда до 40 лет.

Первые несколько омела не цветет, а затем в марте-апреле выбрасывает бутоны — малозаметные зеленовато-желтые цветки диаметром 1—3 мм. А большие бело-молочные плоды (диаметром 8—10 мм), похожие на ягоды, созревают в октябре-ноябре. Внутри них — клейкая мякоть и одно (реже два) крупное овальное, покрытое слоем тягучей слизи зернышко.

Омеле, в отличие от других растений, не страшны ни жара, ни холод: ее листья и зимой и летом всегда сочные и одинакового зелено-желтого цвета.

Поселяясь на дереве, омела угнетает его рост, из-за чего оно в итоге теряет свою долговечность. Получая от дерева-хозяина воду и полезные вещества, омела выделяет токсины, которые постепенно разрушают древесину. И так же, как патогенные грибы, бактерии и вирусы, развиваясь на культурных растениях, она запускает патологические процессы и вызывает у них заболевания, снижая тем самым жизнеспособность.

Настоящее бедствие

На одном дереве могут быть десятки, а то и сотни кустов омелы разного размера и возраста. Да, смотреть на ее вечнозеленую красоту, особенно в унылом осеннем или зимнем пейзаже, действительно приятно. Но эта красота обманчивая и очень опасная.

Омела белая — настоящее бедствие для Западной и Восточной Европы. Кустарник успешно захватывает все новые и новые территории, расширяя круг и растений-хозяев. Омела активно сосет соки из дерева, переводя своего донора в буквальном смысле на голодный паек. И через некоторое время растение-хозяин начинает болеть и чахнуть.

В Европе с омелой борются всевозможными способами, в том числе химическими. Чтобы сдержать распространение зеленого паразита, посадки обрабатывают гербицидами, композиционными смесями, способными растворять поверхностные восковые выделения листьев и клейковину ягод омелы. Используют и биологические факторы, ограничивающие ее распространение в естественной среде: древесные грибы, насекомых и грызунов, питающихся ягодами омелы. Высаживают невосприимчивые виды деревьев, уменьшая тем самым количество восприимчивых культур в зонах с высокой вероятностью инфицирования.

И все же самый действенный и эффективный способ борьбы с омелой белой — спиливать пораженные ветки и сжигать. Причем срезать надо не только сами кустики, но и захватывать часть ветви растения-хозяина, на которой поселился паразит: из скрытых в древесине корешков позже начнут образовываться новые кусты. Кроме того, нужно уничтожать омелу и в своем саду, и в округе на дикорастущих деревьях, чтобы исключить ее повторный занос на участок.

Не только калечит, но и лечит

Несмотря на то что омела — растение-паразит, она широко применяется в народной медицине. В древние времена ее считали универсальным противоядием. Если кто-то заболевал, ему просто давали выпить настой омелы, а веточки клали на живот. Позже растение широко применяли при эпилепсии, поскольку считалось, что раз оно укрепилось на ветках дерева и не падает на землю, то и эпилептик не сможет свалиться в припадке до тех пор, пока он носит кусок омелы при себе или принимает ее настой. Кстати, при эпилепсии и судорогах медики используют омелу по сей день.

Это растение также снижает артериальное давление, усиливает сердечную деятельность, уменьшает возбудимость центральной нервной системы. Отвар омелы пьют при повышенном давлении, головных болях, астме, поносе, туберкулезе легких и опухолях. Препараты из нее расширяют кровеносные сосуды, лечат стенокардию.

Листья и плоды омелы используют при ревматизме, подагре, отеках лимфатических узлов, для смягчения нарывов.

В Европе омелу широко используют и как противораковое средство. В Германии даже развито самостоятельное направление лечения — омелотерапия. Достоверно установлено, что растение стимулирует апоптоз (естественное отмирание) раковых клеток и оказывает антиметастатическое действие.

В Скандинавии омела была символом мира: если на месте битвы росло дерево с ней, враги должны были примириться. До наших дней сохранился рождественский английский обычай вешать омелу дома, а проходя под ее веточками — каждый раз целоваться.

Определенный вред в огороде может причинить любая сорная трава. Но есть класс сорняков, который особенно опасен – это растения-паразиты. Повилика является одним из таких вредителей, причиняющих массу неприятностей. Такое нежелательное соседство лишает овощные культуры питания, что в свою очередь отражается на их урожайности и часто приводит к гибели.

Обнаружив на своем участке такую траву, следует поспешить предпринять необходимые меры. Рассмотрев информацию из статьи, огородники смогут найти ответы на вопросы о том, какой вред наносит повилика, как бороться с таким сорняком.

Происхождение опасного растения

Злостный сорняк перекочевал к нам из экваториальной Африки и тропической Америки. Он относится к семейству лиан. Обычно такие растения находят себе основу, обвивают ее и мирно с ней соседствуют. В отличии от других вьюнков, повилика находит свою жертву и питается ее соком. Если рядом не оказывается такого растения, то она погибает, поскольку существовать самостоятельно сорняк не может. Когда находится подходящая опора, он быстро приживается и приспосабливается к любым климатическим условиям. Существует две формы сорного вьюнка, различающиеся по толщине стебля – толстый и тонкий.

Описание

Тело наземного паразита состоит из вьющейся нити. Трава имеет желтый цвет. Бывают такие сорняки и с красными стеблями, например, повилика тимьянная. Тело вьюнка очень быстро увеличивается в размерах и в скором времени превращается в беспорядочный клубок нитей, который опутывает свою жертву. Каждый отдельный стебель достигает более метров в длину. Листьев растение не имеет.

Размножение

Сорняк, о котором ведется речь, цветет с июня по июль и уже к началу сентября его семена окончательно созревают. Они разносятся ветром и талыми водами. Подмечено, что даже недозревшие семена повилики отлично прорастают и развиваются быстрее, чем сухие.

Важно не допускать цветения и попадания семян на землю, потому что они могут сохранять свою всхожесть на протяжении 10 лет.

Занести опасный сорняк в свой город можно вместе с перегноем. Чаще всего это происходит тогда, когда удобрение завозится или покупается у других людей.

В семенном материале других растений трудно различить семена сорняка, поэтому часто они высеваются вместе с другими культурами. Очень большое сходство в этом отношении у клевера с повиликой полевой. В фермерских хозяйствах отбор семян осуществляют в специальных машинах, в которых электромагниты отделяют семена паразитического растения от культурных.

Проблема усугубляется тем, что повилика способна размножаться с помощью частей от своего стебля. Если при вырывании сорняка останется хотя-бы маленький отрывок, он скоро приживется и даст новое поколение вредной травы.

Обитание

В перечень растений-хозяев для повилики входят очень многие виды. Этот факт является плачевным для огородников, потому что сорняк может уничтожать не только овощи. Лишь несколько видов повилики специализируются на определенных культурах. Все остальные обвивают любые растения. Надземный паразит может очень быстро превратить красивейший цветник в зону с поникшими кустами. Кустарники, деревья и цветы часто являются возлюбленной опорой сорняка. Его можно заметить на виноградных кустах, ягодных культурах и бахче. Причем, повилика паразитирует как на многолетниках, так и на однолетних растениях. Не оставляет в покое этот сорняк и полевые культуры. Широкая площадь дает возможность для быстрого его размножения, поэтому он способен нанести ущерб многим фермерам в больших масштабах. Немалых хлопот в этом плане может прибавить повилика европейская, так как она заражает поля с эспарцетом, клевером, люпином и люцерной.

Вред сорняка

От количества сорняка в огороде соответственно будет зависеть и вред, причиненный им. Он буквально задавливает свою опору. Под гнетом паразитического растения овощные культуры деформируются и со временем усыхают. Если пораженному кусту удается выжить, то его развитие существенно замедляется, и от него уже не будет той пользы, которую ожидалось получить.

Растение-паразит повилика способно нанести колоссальный вред. Помимо того, что сорняк отбирает соки у других растений, он служит переносчиком многих вирусных инфекций, которые впоследствии поражают здоровые культуры. Через гаустории вредитель заносит болезнетворные бактерии внутрь своей жертвы.

Хозяевам, содержащим домашних животных, нужно быть особенно осторожными во время покосов. Поля с клевером и люцерной часто засорены повиликой полевой. Если вредоносная трава попадает в сено, это содействует образованию плесени. Такой корм утрачивает полезные свойства и вкус. Отмечались случаи, когда при большом количестве повилики в сене, происходило отравление крупного скота.

Несмотря на простое строение сорняка, его насчитывают более 100 видов. К самым распространенным относят перечисленные ниже разновидности растения:

Борьба с помощью препаратов

По словам некоторых огородников, видно, что простые агротехнические приемы не смогли победить живучий сорняк. Ни керосин, ни медный купорос, ни даже фунгициды не дали ожидаемого результата. В связи с этим может возникнуть вопрос: как бороться с повиликой.

После того, как была произведена основная уборка огорода, землю обрабатывают химическими растворами. Для этой цели готовят смесь, в которую входят: сульфат аммония, аммиачная селитра, этилгексиловая соль и эфир.

Гербициды – наилучший вариант в борьбе с повиликой. Однако их нужно успеть применить, пока сорняк молодой. После цветения он становится устойчивым к химии. Перед обработкой следует произвести обильный полив, чтобы гербициды лучше оказали свое действие.

Наряду с химическими средствами нужно проводить агротехнические и профилактические меры.

Механический способ

Такой способ оказывается эффективным только на начальном этапе разрастания сорняков повилики. Если нитевидный стебель еще не успел крепко обвить растение, то его можно аккуратно убрать. Но лучше сразу вырвать пораженный куст. Его следует вынести из огорода или спалить, иначе оставшиеся частицы могут прижиться и продолжить заражение других культур.

Эффективный способ

Опытные огородники нашли хороший метод борьбы с вредоносным сорняком. Он заключается в том, чтобы спровоцировать прорастание семян травы раньше положенного срока. Как только сойдет снег, огородный участок поливают и накрывают пленкой. Таким образом достигается парниковый эффект и сорняки стремительно прорастают. После этого они уничтожаются и осуществляется перекопка на глубину 40 см. После проведения такой процедуры повилика исчезает на несколько лет.

Защита

В местностях, где распространено паразитическое растение, нужно принимать профилактические меры. Прополка с одновременным удалением сорняка может послужить защитой от него. При этом следует глубоко рыхлить землю и осуществлять такую работу регулярно.

Также необходимо следить за прилегающими территориями. Нужно скашивать траву, которая растет вокруг земельного участка. Это не позволит сорной траве разбрасывать свои семена.

В заключение

Растение-паразит повилика – это действительно злостный сорняк, который может прибавить забот дачникам, садоводам и любителям цветов. Для борьбы с ним лучше применять все способы одновременно, потому что паразит отличается большой выживаемостью.

Растения-паразиты

У цветка раффлезии короткая толстая цветоножка, которая сидит непосредственно на корнях лианы циссуса. Толстые корни этой лианы тянутся по поверхности почвы. На них легко можно различить кроме распустившихся цветков и многочисленные бутоны, поэтому их легко принять эти цветки за цветки самой лианы. И тут возникаети сомнение, ведь цветки никогда не возникают на корнях. Где же тогда тело растения, его побеги и листья, и где корни? Оказывается - их нет. При внимательном изучении корней циссуса оказывается, что в его древесине и между корой и древесиной залегают тяжи чужих лиане клеток, которые на поверку принадлежат раффлезии. Именно ими она и высасывает из этой лианы питательные вещества необходимые раффлезии. А на верхних концах таких тяжей развивается цветок раффлезии — растения-паразита, которое кормится за счет хозяина - лианы циссуса.

А корни растения-хозяина не переносят такого сожительства с паразитом и в конце концов отмирают. А в мясистых плодах раффлезии созревает огромное количество семян, которые после разрушения целостности плода прилипают к ногам слона или другого крупного животного, который проходя по джунглям, непроизвольно переносит их на другой корень циссуса. Здесь семена растения-паразита прорастают, а проросток из семени проделает отверстие в коре циссуса и даст начало новым клеточным тяжам, которые будут развиваться между живыми клетками растения-хозяина, высасывая из них питательные вещества.

Раффлезия Арнольди - эндемик острова Суматра, а другие близкие виды растений этого рода, но с цветками меньшего размера, встречаются на Яве и на других островах Малайского архипелага. Цветок раффлезии настолько удивителен и необычен, что порождает суеверия среди местного населения. На острове Ява его считали до сравнительно недавнего времени священным и поэтому поклонялись ему. На паразитический образ жизни ведет не только раффлезия Арнольди, но и другие растения-паразиты, встречающиеся и у нас и приносящие большой вред сельскому хозяйству. Особенно вредны и наиболее известны среди них различные виды заразихи и повилики.

Увидеть заразиху можно в посевах огородных культур, а также подсолнечника, конопли, табака, клевера и других растений. Побеги заразихи легко отличить от хозяев по бледно-бурой окраске стебля и чешуйчатым листьям. При этом листья заразихи никогда не бывают зелеными, так как в них нет хлорофилла. А на верхней части стебля сидят многочисленные довольно крупные цветки голубовато-лилового цвета. Значительная часть тела этого растения-паразита располагается в почве, где стебель заразихи своим расширенным основанием прирастает к корням растения-хозяина.

Размножается заразиха семенами, которые прорастают непосредственно на поверхности почвы. При этом у нитевидного проростка заразихи нет обычных семядолей и на нем нельзя различить ни стебля, ни корня, так как весь он состоит из одинаковых нежных клеточек. На одном конце ниточки проростка сохраняется семенная кожура в виде шапочки которая и является верхушкой стебля. А противоположный конец проростка заразихи врастает в почву описывая винтовую линию. И как только ему встретится корень растения-хозяина, проросток заразихи плотно пристает к нему и начинает утолщаться. На поверхности утолщения появляются выросты, которые врастают в ткани корня растения-хозяина, и начинают высасывать из него питательные вещества. Вскоре здесь же образуется почка, из которой вырастает стебель и впоследствии распускаются цветки. Заразиха в конечном счете губит растение-хозяина, а бороться с ней очень трудно.

Из заразих особенно интересна гигантская пустынная заразиха, которая паразитирует на кустарниках песчаной пустыни Каракумы. Мясистый и толстый ствол пустынной заразихи за лето вырастает на метр, а иногда и больше. На корне хозяина заразиха образует гнездо почек и в первый же год из одной-двух наиболее крупных из них вырастают стебли, на верхней части которых развиваются многочисленные крупные цветки. После их опыления в сформировавшихся плодах-коробочках образуется огромное количество мелких семян. Пройдет год, и новые стебли паразита вырастают уже и из других почек.

Повилика - другое хорошо известное и широко распространенное растение-паразит, у которого нет ни корней, ни зеленых листьев. Само название этого паразита говорит о том, что он обвивает растение-хозяина. Повилик известно много видов, и паразитируют они на различных травянистых, дикорастущих и культурных растениях. Но особенно страдают от повилики такие растения как клевер, люцерна, лен, хмель и некоторые другие. Присоски на концах побегов паразита врастают в ткани растения-хозяина и высасывают из него воду и питательные соки. На побегах повилики развиваются собранные в клубочки многочисленные бледно-розовые цветки.

Все представители рода повилики, которые встречаются в наших широтах, однолетние растения. К осени все их побеги отмирают, а новые растения Образуются на следующий год из семян, которые упав на землю и пролежав зиму, в конце весны прорастают, когда другие растения уже более или менее развились. В противном случае для молодого растения паразита не оказалось бы подходящей пищи.

Проросток повилики, как и заразихи, имеет нитевидное тельце, при этом растет лишь верхний его конец а нижний нет. Когда растущий проросток повилики встречается с подходящим для него растением-хозяином, он быстро обвивает его, после чего образует присоски и продолжает расти. Если проросток повилики не встретит растения-хозяина, он погибает, так как самостоятельно питаться не может. И хотя с повиликой ведут упорную борьбу, но она наносят большой вред сельскому хозяйству.

В наших лесах широт нередко можно встретить и такое растение-паразит как петров крест. Оно развивается так же, как заразиха, и паразитирует на корнях широколиственных деревьев — липы, ясеня, орешника. Но увидеть его можно только ранней весной, когда оно на короткий срок показывается из-под земли. На поверхность земли выходит невысокий розово-белый стебель с односторонней кистью малиново-красных цветков. Стебель вскоре отмирает, но растение-паразит продолжает жить под землей в виде многолетнего мясистого чешуйчатого корневища, вес которого достигает 5 кг.

Среди цветковых существует большая группа полупаразитических растений, имеющих собственные зеленые листья. Хлорофилл в листьях и стеблях этих растений делает их способными к фотосинтезу. Однако воду и минеральные вещества они добывают паразитически, т. е. отнимая у других растений. Среди таких паразитов особенно интересна омела, которая встречается у нас в южных районах (в Крыму, на Кавказе). Особенно часто она поселяется на плодовых деревьях (груше, яблоне) и на тополе.

Омела — сильно ветвящийся многолетний кустарник с кожистыми темно-зелеными листьями. Она достигает иногда сорокалетнего возраста. Куст омелы, поселившейся на ветвях дерева, напоминает гнездо крупной птицы. Вместо корней в основании куста развивается система присосков, проникающих в древесину растения-хозяина. Ягоды омелы похожи на ягоды белой смородины. Их охотно поедают птицы, особенно дрозды. Мякоть ягоды слизистая и клейкая. Поэтому птице после еды приходится очищать клюв, обтирая его о ветки деревьев. Так остатки ягод прилипают к веткам, и там их семена начитают прорастать. Корешок зародыша пробивает кору ветки и дорастает до древесины. После этого вырастает стебелек с семядолями. Корешок же при дальнейшем развитии видоизменяется в присоски, напоминающие грабли. Хотя омела полупаразит, но и она может нанести растению-хозяину значительный ущерб.

Некоторые полупаразиты существуют самостоятельно: у них есть и листья и корни, однако при благоприятных условиях и они добывают себе дополнительное питание, отнимая его у соседей, т. е. паразитируя. Это всем известные полевые цветы: иван-да-марья, погремок, мытники и др.

Если корни такого полупаразита придут в соприкосновение с корнями другого растения, подходящего для того, чтобы стать растением-хозяином, то полупаразит никогда не пропустит такой случай. На его корнях образуются присоски, которыми он присоединяется к растению-хозяину. Это можно обнаружить, осторожно выкопав корневые системы полупаразита и соседних с ним растений. Вред, приносимый такими паразитами, не очень-то большой. Во всяком случае по внешнему виду растений-хозяев незаметно каких-либо признаков их угнетения.

Понятно, что паразиты могли появиться, лишь когда на Земле были уже другие живые существа. Приспособление к паразитическому образу жизни среди зеленых цветковых растений шло, по-видимому, определенными ступенями. На первой ступени стоят такие полупаразиты, как иван-да-марья и погремок, еще мало чем отличающиеся от обычных зеленых растений. Значительно усилился паразитизм у растений, подобных омеле: у них еще есть зеленые листья и стебли, но вместо корней образовались присоски. Еще дальше ушли от самостоятельно питающихся растений паразиты типа заразихи и петрова креста: у них хотя и остался стебель с листьями, но уже нет хлорофилла и пищу они получают полностью от растения-хозяина. Крайний тип паразитизма среди цветковых растений — раффлезия. Из прежних органов у нее остался лишь цветок, все остальное тело превратилось в клеточные нити, внедрившиеся между клетками растения-хозяина и похожие на мицелий гриба.

Читайте также: