Снижение кишечной палочки с типичными свойствами что это

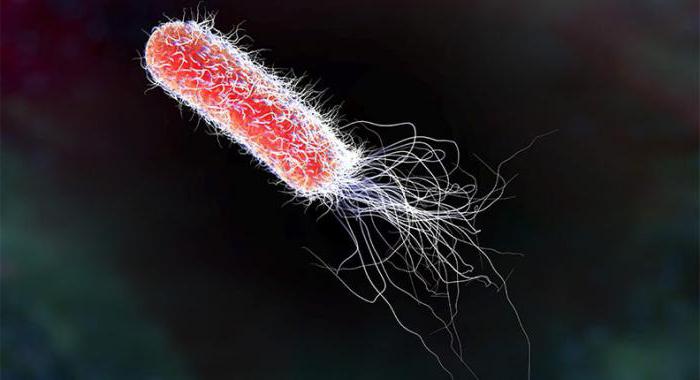

E. coli – что это такое? Это кишечная палочка, которая была открыта в конце XIX века немецким ученым-бактериологом Теодором Эшерихом, получившая его имя Escherichia coli. У каждого человека в кишечнике находится эта бактерия, и она даже является полезной, когда ее количество не превышает положенной нормы.

Виды кишечной палочки

Существует больше ста разновидностей бактерий E. coli. Что это такое – будет рассмотрено подробно ниже. Все они, являющиеся патогенными, объединены в четыре вида:

- Энтеротоксигенные. Палочки вызывают заболевание энтерит и гастроэнтерит, а иногда энтероколит. Болеют взрослые и дети любого возраста, но чаще всего недуг поражает малышей от полугода до двух лет.

- Энтероинвазивные. Они являются возбудителями болезней, сходными по клиническому течению с дизентерией. Заболеванию подвержены как взрослые, так и дети старше одного года.

- Энтеропатогенные. Эти кишечные палочки порождают вспышки гастроэнтеритов и энтеритов, особенно, у маленьких детей: недоношенных, новорожденных и ослабленных болезнями.

- Энтерогеморрагические. Вызывают вспышки эпидемии колитов среди взрослых. Заболевание сопровождается осложнениями: малокровием и нарушением работы почек. К этому виду принадлежат и E. coli гемолитические.

Все виды бактерий выносливы, приспосабливаются к условиям внешней среды. Прекрасно размножаются в продуктах молочного происхождения. Они длительный период способны существовать в воде, земле и фекалиях. Гибнут при использовании дезинфицирующих средств и кипячении, боятся прямых солнечных лучей.

Симптомы болезни, осложнения

Основными симптомами болезней, которые вызывают бактерии EHEC (энтерогеморрагической E. coli), являются:

- спазм гладкой мускулатуры брюшной полости;

- диарея, иногда переходящая в кровавую;

- повышенная температура;

- рвота;

- боль головная;

- редкое мочеиспускание, сухость кожных покровов;

- слабость.

- острая форма почечной недостаточности;

- гемолитическая анемия – клетки крови красного цвета(эритроциты) разрушаются быстрее, чем их нарабатывает костный мозг;

- тромбоцитопения – снижение количества тромбоцитов в периферической крови.

Согласно информации экспертов, у 10% больных, страдающих от инфекции EHEC, развивается ГУС, летальный исход при котором составляет 3-5 %. У детей в раннем возрасте это заболевание, кроме почечной недостаточности, вызывает и неврологические осложнения (инсульт, конвульсии, кому). Основная часть заболевших инфекциями EHEC приходится на возрастную группу от 0 до 15 лет.

Причины заболевания

Инфекция передается фекально-оральным путем. Основными источниками заболевания E. coli считаются следующие:

- мясные и молочные продукты;

- питьевая вода, фруктовые соки;

- фрукты и овощи;

- контакт с носителями или больными;

- зараженные предметы обихода (игрушки, посуда);

- грязные руки.

Взрослые люди могут заболеть гемолитической инфекцией E. coli вследствие иммунодефицита, переболев ОРЗ и при лечении антибиотиками.

Профилактика

Для уничтожения кишечной палочки необходимо производить правильную термическую обработку продуктов. E. coli – что это такое и как долго они живут? Погибают бактерии при температуре не менее 70 градусов, действующей на протяжении трех минут. Следует отметить, что они не боятся холода, кислой среды, сильно концентрированного раствора соли, сохраняются при сушке продуктов при низкой температуре. При кипячении и пастеризации молока бактерии уничтожаются, поэтому молоко, купленное в магазине, можно спокойно употреблять в пищу. Молочные продукты, приобретенные в частном секторе, должны проходить термическую обработку. Перед употреблением в пищу сырые овощи и фрукты надо тщательно мыть водой с мылом и чистить кожуру.

Соблюдение личной гигиены играет не последнюю роль при профилактике заболевания. Правильное и частое мытье рук должно войти в привычку как взрослых, так и детей. Использование одноразовых перчаток может служить дополнительной защитой от инфекции.

Полезные кишечные палочки

Кишечный тракт родившегося малыша стерилен. Микрофлорой он начинает заполняться сразу после появления на свет с молоком матери. Заселяются как полезные лакто- и бифидобактерии, так и другие разновидности микроорганизмов. Лактозонегативные E. coli, которые считаются условно-патогенными, появляются в кишечнике малютки с первых дней его жизни. Прикрепившись к стенкам кишечника, они поселяются там навсегда. Пока их количество не превышает 10*5 КОЕ/г они благоприятно воздействуют на организм индивида:

- вырабатывают молочную, муравьиную, янтарную кислоты, витамины K и группы B;

- обеспечивают жизнедеятельность бифидобактериям, перерабатывая кислород;

- препятствуют патогенным бактериям размножаться в толстом кишечнике.

При некоторых заболеваниях определенные штаммы бактерий специально вводят в кишечник для нормализации его работы.

Степени нарушений E. coli при дисбактериозе кишечника

Дисбактериоз – это отклонения в составе микроорганизмов, содержащихся в кишечнике, приводящие к нарушению работы ЖКТ. Существует три степени нарушений:

- Эшерихии типичные до 10*5–10*6 КОЕ/г, может быть повышение до 10*9–10*10 КОЕ/г.

- Повышение уровня содержания гемолитических эшерихий до 10*5–10*7 КОЕ/г.

- Эшерихии совместно с другими условно-патогенными микроорганизмами составляют 10*6–10*7 КОЕ/г и выше.

Все нормальные значения наличия кишечной палочки в анализах записываются в виде числа 10 в соответствующей степени, т. е. можно написать "норма E. coli 10 в степени 5".

E. coli в мазке

У здорового человека эта бактерия обитает в толстом кишечнике. Организм располагает разными механизмами, которые способны регулировать их количество и локализировать места обитания. При различных сбоях в работе организма могут происходить как легкие недомогания, так и тяжелые заболевания. Появление бактерии в других органах, кроме толстого кишечника, свидетельствует о формировании нарушений.

Лечение E. coli проводится комплексно. Предпринимают ряд мер по снятию воспаления, назначенных врачом. Для восстановления микрофлоры влагалища пьют витаминные комплексы и биойогурты наряду с лекарственными средствами. Врачи советуют соблюдать определенную диету и придерживаться режима дня.

Лактозонегативные бактерии

Как уже выше было сказано, кишечная палочка нормализует работу ЖКТ. При снижении числа бактерий E. coli возникает подозрение на присутствие в организме человека глистов. Иногда, по ряду обстоятельств, ферментативная активность кишечной палочки снижается, тогда она становится неполноценной. Хотя вреда не доставляет, но и пользы от нее тоже нет. Увеличение количества бактерий больше нормы свидетельствует о начинающемся дисбактериозе. По величине этого показателя выявляют дисбаланс микрофлоры кишечника.

По итогам анализа на дисбактериоз у здорового малыша количественный состав типичных кишечных палочек не должен превосходить 10*7–10*8 КОЕ/г, а выявление E. coli лактозонегативных обязано быть меньше 10*5 КОЕ/г. Гемолитические бактерии в результатах анализа отсутствуют. Эти микроорганизмы вырабатывают токсины, которые неблагоприятно влияют на кишечник и нервную систему человека, могут возникнуть и проблемы аллергического характера.

Кишечная палочка в моче

Присутствие E. coli в моче или бактериурия свидетельствует о воспалительном процессе в мочевыделительной системе: почках, мочевом пузыре или мочевыводящих путях. Диагноз "бактериурия" при отсутствии симптомов выставляется, когда повышены лейкоциты и содержание в моче бактерий больше 10*5 КОЕ/г, и называется она бессимптомной. В этом случае немедленное лечение не всегда обязательно. На результаты анализа оказывает влияние несоблюдение правил при сборе мочи.

Диагностический порог может быть меньше, если присутствуют симптомы или забор мочи на анализ производили катетером. Наличие лейкоцитов больше допустимого значения и симптомов таких как озноб, рвота, лихорадка, боль в поясничном отделе свидетельствует о заболевании острым пиелонефритом при выявлении бактерий в анализе мочи более 10*4 КОЕ/г. Диагноз "острый цистит" выставляют при соответствующей симптоматике, наличии в моче лейкоцитов выше нормы и количества бактерий более 10*2 КОЕ/г.

E. coli в кале взрослого человека

Обычно диарея указывает на то, что в кишечнике появилась болезнетворная кишечная палочка. Такой инфекцией взрослый человек может заразиться во время путешествий по странам, где низкий уровень гигиены. Некачественно обработанные мясные, рыбные и молочные продукты также могут стать причиной нарушений в работе кишечника. У больного повышается всасывание токсинов, что вызывает слабость и утомляемость. При обращении заболевшего в поликлинику врач назначает анализ на дисбактериоз. Обследование на бактерии всегда проводится до назначения курса антибиотиков. Норма у взрослого человека в анализе E. coli кала на дисбактериоз составляет 10*6–10*8 КОЕ/г.

Кишечная палочка у грудничка

Кишечник имеет разнообразную микрофлору. Там есть как полезные бактерии (бифидумбактерии, лактобактерии, колибактерии), помогающее работе кишечного тракта, так и вредные микроорганизмы (кандида, золотистый стафилококк), которые содействуют росту болезнетворной микрофлоры. Причинами могут быть:

- неполадки в системе пищеварения;

- искусственное вскармливание;

- слабый иммунитет;

- инфекция у матери;

- непереносимость лактозы.

Как подготовиться к анализу на кишечную палочку

Прием некоторых медицинских препаратов влияет на результат обследования, поэтому перед сдачей кала на анализ приостанавливают прием следующих препаратов:

- противодиарейных;

- противогельминтных;

- всех видов антибиотиков;

- слабительных;

- нестероидных противовоспалительных.

Не рекомендуется ставить клизмы (как лечебные, так и очищающие). Желательно предупредить врача обо всех других препаратах, которые принимаете или принимали до назначения анализа.

Как правильно собрать кал для анализа

Необходимо выполнить следующее:

- Перед сбором материала следует помочиться, чтобы в кал не попала урина.

- Взять судно или другую чисто вымытую и сухую емкость, куда будет проводиться дефекация.

- Взять примерно две чайные ложки материала в специальный контейнер. Мерная ложка встроена в крышку.

- Кал брать из разных мест (изнутри, сверху и с боков).

- Контейнер плотно закрыть крышкой.

Биоматериал следует отнести в течение 40 минут в лабораторию. Максимальный срок доставки материала не должен превышать двух часов. Многие кишечные микробы при контакте с кислородом погибают, поэтому время транспортировки материала влияет на достоверность результатов.

Эшерихиоз у малыша

Иногда ребенок начинает много капризничать, плохо спать. У него образуются приступообразные боли в области живота после кормления и появляется:

- частое срыгивание;

- урчание, повышенное газообразование;

- вздутие животика;

- кал с кислым или гнилостным запахом;

- потеря веса.

- снижение иммунитета ребенка;

- последствия лечения лекарственными препаратами;

- неправильное питание при искусственном вскармливании.

E. coli – что это такое? Другими словами, это кишечная палочка, которая нераздельно связана с микрофлорой кишечника. До тех пор, пока она контролируется организмом, ее клетки способствуют перевариванию пищи, производят витамины, создают благоприятные условия для жизнедеятельности других полезных микроорганизмов. Но какое-либо нарушение этого равновесия приводит к патологиям и может вызвать серьезные воспалительные заболевания. Благодаря медицине можно вовремя обнаружить отклонения от нормы и принять необходимые меры.

Кишечная палочка (Escherichia coli) – условно-патогенная бактерия палочкообразной формы, которая обитает и развивается только в условиях отсутствия кислорода. Таким местом является кишечник человека. У нее есть патогенные и непатогенные разновидности, которые при нормальном количестве совершенно не вредят, а, наоборот, участвуют в синтезе витаминоподобных соединений. Патогенные микроорганизмы вызывают тяжелые заболевания, поэтому требуют лечения.

Способы заражения

Вспышки кишечной палочки имеют сезонный характер. Чаще эпидемии встречаются в летние месяцы. Основные пути инфицирования:

- орально-фекальный – после контакта с зараженной фекалиями водой и почвой, а также с овощами, которые на ней выросли;

- контактно-бытовой – от больного человека через предметы общего пользования (такой способ менее распространен, нежели первый);

- из воспаленных органов мочеполовой системы;

- передача escherichia coli от матери ребенку во время родов.

Последний способ передачи является самым опасным, с большим количеством осложнений. Иммунная система новорожденного ослаблена, поэтому организм не в состоянии бороться с E. Coli. Бактерия быстро размножается, поражает мозг, вызывая менингит.

Инкубационный период составляет 3-8 дней.

У новорожденных эшерихия коли бывает гемолитической и лактозонегативной. Повышение уровня первой разновидности должно вызвать опасение у врачей. Лактозонегативная палочка должна присутствовать в кишечнике, но ее норма составляет 10 5 . Превышение нормальных показателей приводит к появлению непереваренных частиц пищи в каловых массах, а также к чередованию запоров и диарей.

Основным источником заражения кишечной палочкой является крупный рогатый скот. Вместе с испражнениями животного выделяются бактерии, которые попадают в почву и водоемы. Мясо, прошедшее недостаточную тепловую обработку, а также непастеризованное молоко является источником заражения.

Предрасполагающие факторы для заражения – несоблюдение правил личной гигиены, снижение защитных свойств организма, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, посещение стран с высоким уровнем загрязнения воды и почвы.

Все бактерии группы кишечной палочки (БГКП) можно поделить на условно-патогенные и патогенные. Последних насчитывается более 100 штаммов. Именно они вызывают кишечные инфекции. Среди основных видов кишечных палочек можно отметить:

- Энтероинвазивные. Симптоматика инфекции схожа с дизентерией.

- Энтеропатогенные. Чаще заселяют тонкую кишку грудничков.

- Энтеротоксигенные. Вызывают болезни желудка, симптомы которых проходят на 3-5 сутки без медикаментозного лечения.

- Энтерогеморрагические. Сопровождается развитием колита и уремического синдрома, приводит к стремительному ухудшению самочувствия.

Все патогенные кишечные палочки могут вызвать инфекционные заболевания (эшерихиозы). Все E. Coli на протяжении длительного времени могут сохранять жизнедеятельность во внешней среде — в кале, воде и почве. Бактерию убивают некоторые химические соединения, а также воздействие температур выше 70 ˚С.

Симптомы

Общее ухудшение самочувствия и нарушение пищеварения – основные симптомы кишечной палочки. Кишечная инфекция может протекать по типу энтероколита, пищевого отравления, дизентерийной или холероподобной инфекции, геморрагического колита. Симптомы зависят от разновидности микроорганизмов, поэтому каждый класс нужно изучать более подробно.

Данный возбудитель вызывает тошноту, рвоту, боль в желудке, сильную диарею и высокую температуру тела. Каловые массы обильные водянистые. Чаще диагностируется такая форма эшерихиоза у детей до года.

Причиной возникновения эшерихиоза чаще становятся грязные руки, а также немытые овощи и фрукты. Кишечная палочка крепко прикрепляется к слизистой кишечника, поэтому симптоматика ярко выраженная.

Признаки:

- обильные водянистые испражнения;

- приступообразная боль в животе;

- тошнота и рвота;

- слабость;

- мышечная и суставная боль;

- повышение температуры тела.

Бактерии данной группы кишечной палочки приводят к наиболее тяжелым последствиям. Гемолитическая E. Coli сопровождается развитием острой гемолитической анемии, поскольку разрушаются кровяные тельца. Это может привести к смерти пациента, поэтому важно вовремя распознать заражение.

Симптомы:

- диарея с примесью крови;

- тошнота, рвота;

- отсутствие аппетита;

- слабость;

- головная боль;

- лихорадка, высокая температура тела;

- боль в желудке.

У детей бактерии данной группы кишечной палочки имеют особенности – вздутие живота, жидкий кал со слизью и частицами непереваренной пищи, срыгивания, рвота, повышение температуры тела, плаксивость и беспокойность.

Данная разновидность escherichia coli возникает у детей, пожилых людей и женщин после родов.

Симптомы всегда появляются внезапно и остро. Кроме разрушения кровяных телец, происходит поражение почечных канальцев и клубочков. Развивается ишемия сосудов почечных клубочков, а затем острая почечная недостаточность. В результате токсического воздействия появляется гемолитическая желтуха, кожный покров приобретает лимонно-желтый оттенок.

Бактерия данной группы кишечной палочки чаще встречается у детей, вызывая при этом такие симптомы:

- жидкий стул с примесью крови;

- боль внизу живота;

- слабость;

- отказ от еды;

- головную боль;

- повышение температуры тела.

Кишечная палочка и мочеполовая система

Кишечная палочка, попадая в органы мочевыделительной или половой системы, приводит к заболеваниям этих органов. Распространены болезни, вызванные E. Coli:

- цистит;

- пиелонефрит;

- уретрит, простатит, эпидидимит и орхит у мужчин;

- аднексит, вульвовагинит, эндометрит, кольпит у женщин;

- перитонит.

Эшерихия коли проникает из прямой кишки в уретру и мочевой пузырь восходящим путем. Есть предположения, что передается палочка половым путем от зараженного партнера.

Инфекционные болезни, вызванные кишечной палочкой, трудно поддаются лечению. Бактерия ослабляет местный иммунитет, из-за чего высока вероятность заражения гонококками, стафилококками и другими опасными микроорганизмами. Может развиться хламидиоз или гонорея.

Одновременно с мочеполовыми болезнями возможны осложнения со стороны пищеварительного тракта, например, пиелонефрит часто сопровождается острым панкреатитом.

Полезное видео о кишечной палочке

Какой врач лечит эшерихиоз?

Диагностикой и лечением эшерихиоза занимается инфекционист.

Норма кишечной палочки

Кишечная палочка – микроскопическая бактерия. Ее характеристика:

- грамотрицательный микроорганизм;

- размер всего 2х0,6 мкм;

- устойчива в окружающей среде;

- оптимальная рН 7,2-7,4;

- подходящая температура – 37 ˚С.

Непатогенные штаммы входят в состав микрофлоры здорового человека. В норме их число варьируется от 10 6 до 10 8 КОЕ/г. Ими заселяется кишечник в первые дни рождения младенца.

Если нормальное количество микроорганизмов превышено, то E. Coli. оказывают токсическое воздействие, поэтому нужно лечение.

Анализы

Основу обследования для постановки диагноза составляет лабораторная диагностика эшерихиозов. Она предполагает:

- анализ крови;

- анализ мочи и кала;

- копрограмма, кал на дисбактериоз;

- мазок из влагалища и уретры;

- анализ рвотных масс;

- анализ мочи на ацетон.

В результате полученных в ходе обследования данных можно судить о состоянии микрофлоры кишечника, тяжести интоксикации организма, а также определить вид и класс бактерий, их устойчивость к антибиотикам.

Если эшерихия коли обнаружена в крови, то это свидетельствует о тяжелом состоянии, которое может закончиться летальным исходом. Такие пациенты подлежат срочной госпитализации.

Лечение

Самостоятельно лечить кишечную палочку недопустимо. Симптомы эшерихиоза схожи с другими инфекционными заболеваниями, поэтому в домашних условиях невозможно подобрать адекватную терапию. Все медикаменты назначаются только после результатов бактериального посева. Лечение кишечной палочки возможно исключительно при помощи антибактериальных препаратов.

Основные медицинские мероприятия при escherichia coli:

- госпитализация (для маленьких детей и пациентов с обезвоживанием);

- постельный режим;

- медикаментозная терапия (антибиотики, пробиотики, детоксикационные средства, регидратация);

- диетическое питание (диета №4 при поражении кишечника и стол №7 при болезнях почек и мочеполовой системы).

Медикаментозная терапия в первую очередь направлена на предотвращение обезвоживания организма, сохранение жизненно важных функций и предупреждение осложнений со стороны ЖКТ и мочеполовой системы.

Лечение эшерихиоза при помощи медикаментов выглядит так:

- антибиотики цефалоспорина и фторхинолона – Левофлоксацин, Моксифлоксацин, Цефаприм, Цефазолин, Цефепим;

- бактериофаги (препараты, содержащие вирусы, которые убивают кишечную палочку) – Коли жидкий;

- пробиотики (обязательно при дисбактериозе) – Хилак форте, Линекс, Аципол, Энтерол;

- энтеросорбенты (для снятия симптомов интоксикации) – Смекта, Энтеросгель, Полисорб;

- регидратационные растворы (для профилактики обезвоживания, вызванного рвотой и диареей) – Трисоль, Регидрон;

- жаропонижающие препараты (при температуре выше 38 ˚С) – Парацетамол, Панадол, Ибупрофен.

Бактериофаги обладают выраженным терапевтическим эффектом. Они убивают возбудителя escherichia coli, поэтому выздоровление наступает быстрее, нежели при антибактериальной терапии.

Если кишечная палочка привела к развитию осложнения в виде менингита, пиелонефрита, холецистита или сепсиса, то обязательно применяются антибиотики цефалоспориновой группы, например, Цефуроксим.

Выраженное обезвоживание, которое сопровождается электролитными нарушениями лечится с помощью инфузионного введения растворов.

Антибактериальное лечение длится 5-7 дней. После выздоровления пациент должен 2-3 недели принимать пробиотики, например, Бифидумбактерин, а также соблюдать диету.

Профилактика

Все профилактические мероприятия эшерихия коли сводятся к следующим рекомендациям:

- соблюдать правила личной гигиены;

- тщательно мыть овощи и фрукты;

- соблюдать правила термической обработки мяса;

- не пить сырое молоко;

- приобретать мясные и молочные продукты только у проверенных продавцов с сертификатом качества на товар;

- укреплять иммунитет;

- регулярно проводить влажную уборку в доме.

При первых симптомах кишечной палочки необходимо немедленно посетить врача. После выздоровления нужно показаться доктору на 6-8 день, чтобы исключить появление рецидива.

Кишечная инфекция распространена среди взрослых и детей. Она не только сопровождается тяжелой симптоматикой, но и может привести к сильному обезвоживанию, нарушению важных функций организма, а также смерти пациента. Важно соблюдать профилактические меры и лечить кишечную палочку при первых проявлениях.

Важнейшую роль в жизнедеятельности организма человека играет микробиоценоз кишечника. Всю микрофлору кишечника можно разделить на три группы: основная — бифидобактерии ( Bifidobacterium (В.) bifidum, B. brevis, B. longum, B. adolescentis и др.) и лактоба

Важнейшую роль в жизнедеятельности организма человека играет микробиоценоз кишечника. Всю микрофлору кишечника можно разделить на три группы: основная — бифидобактерии (Bifidobacterium (В.) bifidum, B. brevis, B. longum, B. adolescentis и др.) и лактобациллы (Lactobacillus (L.) acidophilus, L. fermentum, L. brevis, L. lactis и др.); сопутствующая — кишечные палочки с типичными биологическими свойствами и энтерококки (Enterococcus (Е.) fecalis, E. faecium) и остаточная — условно-патогенные бактерии семейства энтеробактерий: клебсиеллы, цитробактеры, протеи и др., а также дрожжеподобные грибы.

Нормальная микрофлора выполняет важные функции — защитную, обменную и иммуноиндуцирующую, участвуя в поддержании гомеостаза. Нарушение любой из них сопровождается изменением метаболизма, возникновением дефицита микронутриентов, снижением иммунного статуса.

Нарушения микробиоценоза кишечника связаны с характером питания, возрастом, проведением антибактериальной, гормональной, лучевой терапии, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, изменением иммунного статуса, состоянием окружающей среды; они наступают задолго до клинических проявлений. Изменения нормальной микрофлоры получили название дисбактериоза, или дисбиоза. Дисбактериоз является микробиологическим понятием и ни в коем случае не может быть самостоятельным диагнозом.

Микроэкологическая классификация степеней тяжести дисбиоза кишечника была предложена в 1998 г. С. Д. Митрохиным.

I степень тяжести — увеличено или уменьшено общее количество кишечных палочек. Кишечные палочки с атипичными биологическими свойствами отсутствуют. Количество бифидобактерий и лактобацилл не изменено. Изменения в общих показателях микробного метаболитного паспорта фекалий характерны лишь в отношении пула летучих жирных кислот (ЛЖК), содержания фенилпропионовой кислоты, скатола и метиламина. Общее содержание ЛЖК у больных с I степенью тяжести дисбактериоза может быть несколько меньшим или большим, чем у здоровых лиц. Содержание скатола снижено. Содержание фенилуксусной кислоты и метиламина повышено. Отмечаются изменения удельного веса щавелевоуксусной кислоты в профиле дикарбоновых кислот (ДКК). Дисбактериоз — латентный, компенсированный, кишечные дисфункции не регистрируются.

II степень тяжести — незначительно снижено количество бифидобактерий и лактобацилл. Наблюдаются количественные и качественные (появление форм с атипичными биологическими свойствами) изменения кишечных палочек. Высеваются в умеренном количестве условно-патогенные кишечные микроорганизмы. Отмечаются изменения как в общих, так и в специфических показателях микробного метаболитного паспорта фекалий (снижение экскреции с фекалиями фенольных соединений: п-крезола, индола, а также скатола). Количество фенилпропионовой кислоты на порядок превышает таковое у здоровых лиц. Профиль фенольных соединений (ФС) также меняется: удельный вес индола возрастает более чем в 2 раза, несколько снижается удельный вес п-крезола и более чем в 10 раз снижен удельный вес скатола. В целом экскреция с фекалиями карбоновых и ароматических аминокислот, фенольных и индольных соединений (за исключением фенилаланина), а также гистамина и серотонина при II степени тяжести дисбиоза снижена. Изменен профиль сложных и простых аминов (АмП): удельный вес гистамина и серотонина ниже, а представителя простых аминов — метиламина — выше. Дисбактериоз — локальный (местный), субкомпенсированный; кишечные дисфункции, как правило, не наблюдаются.

III степень тяжести — существенное снижение количества бифидобактерий (105–106) в сочетании со снижением количества лактобацилл и резким изменением типичных свойств кишечных палочек (значительное преобладание гемолитических, лактозонегативных форм). Значительное увеличение количества условно-патогенных бактерий с патогенными свойствами (гемолитических форм) и патогенных дрожжеподобных грибов (родов Candida albicans, Geotrichum и др.). Характерны еще более выраженные изменения как в общих, так и в специфических показателях микробного метаболитного паспорта фекалий. Снижена величина экскреции с фекалиями ФС: п-крезола и индола. В фекалиях практически отсутствует скатол. Напротив, содержание фенилпропионовой кислоты в каловых массах резко увеличивается. Профиль ФС меняется таким образом, что существенно увеличивается удельный вес индола и значительно снижается удельный вес п-крезола. Cодержание в фекалиях гистамина и серотонина может быть выше или ниже по сравнению с нормой (зависит от нозологической формы основного заболевания). Содержание карбоновых кислот меняется следующим образом: резко уменьшается пул ЛЖК, практически не обнаруживается щавелевоуксусная кислота и значительно возрастает экскреция с каловыми массами альфа-кетоглутаровой кислоты. Изменен профиль ЛЖК. При нарушениях стула по типу диареи удельный вес уксусной кислоты ниже, а пропионовой и масляной кислот, наоборот, повышен, при констипации наблюдается противоположная картина. Отмечаются снижение или увеличение удельного веса молочной кислоты и аналогичные изменения удельного веса альфа-кетоглутаровой кислоты в профиле ДКК.

IV степень тяжести — резкое снижение или отсутствие бифидобактерий, значительное уменьшение количества лактобацилл, резкое уменьшение количества или отсутствие кишечных палочек с типичными свойствами, значительное возрастание количества как облигатных, так и факультативных видов (в норме не встречающихся) кишечных бактерий и дрожжеподобных грибов с патогенными свойствами. Выявляются патогенные кишечные бактериии (сальмонеллы, шигеллы, ерсинии). Качественные изменения в микробном метаболитном паспорте остаются такими же, как и при III степени, но их количественные характеристики еще более изменены; характерна глубокая разбалансировка биохимических регуляторных механизмов микробной экосистемы, сочетающаяся с аналогичной разбалансировкой микробной инфраструктуры кишечника. Дисбактериоз — распространенный (с бактериемией), декомпенсированный (с угрозой генерализации инфекции, сепсиса или септикопиемии); наблюдаются выраженные кишечные дисфункции.

В клинической практике условно выделяются три основные группы кишечной микрофлоры: облигатная — постоянно встречающаяся (резидентная, аутохтонная, индигенная); добавочная (сопутствующая) и транзиторная (случайная, аллохтонная) (табл.).

В зависимости от клинических проявлений выделяют различные степени проявления дисбактериоза. В частности, одна из таких классификаций принадлежит В. А. Таболину (1998).

I степень — латентная фаза дисбиоза, проявляется только в снижении на один-два порядка количества защитной микрофлоры — бифидобактерий, лактобацилл, а также полноценных кишечных палочек (до 80% от общего количества). Остальные показатели соответствуют физиологической норме (эубиозу). Как правило, начальная фаза не вызывает дисфункций кишечника и возникает при воздействии неблагоприятных факторов (нарушение режима питания и др.). В этой фазе возможно вегетирование в кишечнике незначительного количества отдельных представителей условно-патогенной флоры. Клинических проявлений дисбактериоза в этой фазе нет.

II степень — пусковая фаза более серьезных нарушений, характеризуется выраженным дефицитом бифидобактерий на фоне нормального или сниженного количества лактобацилл или снижения их кислотообразующей активности, дисбалансом в количестве и качестве кишечных палочек, среди которых нарастает доля лактозонегативных или цитратассимилирующих вариантов. При этом на фоне дефицита защитных компонентов кишечного микробиоценоза происходит размножение либо плазмокоагулирующих стафилококков, либо протеев, либо грибов рода Candida albicans. Вегетирование в кишечнике протеев или плазмокоагулирующих стафилококков в этой фазе развития дисбактериоза чаще транзиторное, чем постоянное. Функциональные расстройства пищеварения выражены неотчетливо — спорадически жидкий стул зеленоватого цвета с неприятным запахом, со сдвигом рН в щелочную сторону, иногда — задержка стула; может отмечаться тошнота.

III степень — фаза агрессии аэробной флоры, характеризующаяся отчетливым нарастанием содержания агрессивных микроорганизмов; при этом размножаются до десятков миллионов в ассоциации золотистые стафилококки и протеи, гемолитические энтерококки; наблюдается замещение полноценных эшерихий бактериями родов Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter и др. Эта фаза дисбактериоза проявляется дисфункциями кишечника с расстройствами моторики, секреции ферментов и всасывания. У больных отмечается учащенный разжиженный стул, часто зеленого цвета, ухудшение самочувствия, дети становятся вялыми, капризными.

IV степень — фаза ассоциативного дисбиоза, характеризующаяся глубоким разбалансированием кишечного микробиоценоза с изменением количественных соотношений основных групп микроорганизмов, изменением их биологических свойств, накоплением токсических метаболитов. Характерно вегетирование энтеропатогенных серотипов E. coli, сальмонелл, шигелл и других возбудителей острых кишечных инфекций. Возможно размножение клостридий. Эта фаза дисбиоза характеризуется функциональными расстройствами пищеварительной системы и нарушениями общего нутритивного статуса, дефицитом массы тела, бледностью кожных покровов, частым стулом с примесью слизи, зелени, иногда крови, с резким гнилостным или кислым запахом.

Для подтверждения диагноза необходимо провести следующее исследование:

- изучение клинических признаков;

- исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта, в том числе эндоскопическое с аспирацией содержимого или биопсией тощей кишки, включающее бактериологическое исследование аспирата или биоптата (это наиболее точный метод, однако в силу технических сложностей он не может быть использован повседневно);

- посев кала на дисбактериоз;

- исследование копрограммы после предварительной пищевой нагрузки.

Определение состава фекальной микрофлоры — наиболее доступный метод, однако он недостаточно информативен, поскольку отражает микробный состав лишь дистальных отделов кишечника. Важным диагностическим тестом синдрома избыточного бактериального роста является экскреторный дыхательный тест с идентификацией различных метаболитов, которые продуцируются с участием интракишечных бактерий (лактулозный тест с определением в выдыхаемом воздухе Н2). Последний для повседневной педиатрической практики представляется наиболее приемлемым. Газожидкостная хроматография позволяет оценить химические соединения, связанные с жизнедеятельностью нормальной микрофлоры. В ряде случаев целесообразно исследование липополисахаридов (ЛПС)-О-антигена и уровня энтеротоксинов. Для определения степени дисбактериоза можно пользоваться стандартным методом Р. Б. Эпштейн–Литвак и Ф. Л. Вильшанской (1969).

Коррекция нормального состава кишечной флоры должна быть комплексной и направленной в первую очередь на лечение основного заболевания, вызвавшего дисбаланс микрофлоры; необходим комплекс лечебно-охранительных мероприятий по общему оздоровлению организма ребенка в целом и на коррекцию его микрофлоры в частности.

Организация охранительного режима включает благоприятную психологическую атмосферу, длительное пребывание на свежем воздухе, более продолжительный сон, соответствующий режим питания.

Адекватное, сбалансированное питание в соответствии с возрастом ребенка при нормальном функционировании органов и систем предотвращает развитие дисбиозов. Наиболее важным мероприятием является естественное вскармливание детей грудного возраста. Идеальной пищей для новорожденного ребенка и детей первых месяцев жизни является молоко матери, которое больше всего подходит ее ребенку, так как имеет родственную связь с его тканями. Углеводы грудного молока (90% из них составляет β-лактоза) ферментируются посредством бифидобактерий в молочную кислоту, которая обеспечивает низкий уровень рН стула у детей. В литературе неоднократно отмечалось влияние естественного вскармливания на состояние микробиоценоза кишечника у детей раннего возраста. Так, состав микрофлоры мекония новорожденных, получавших грудное молоко, отличался низким содержанием аэробной микрофлоры, превалированием бифидофлоры над аэробной флорой и низким содержанием гнилостных бактерий (клостридии, бактероиды, род Proteus). При искусственном вскармливании рост бифидобактерий либо отсутствовал полностью, либо их содержание было резко снижено.

Диета у детей с проявлениями дисбактериоза должна быть полноценной по калорийности и содержанию основных физиологических ингредиентов. Прием пищи необходимо осуществлять в одни и те же часы, желательно восстановить эндогенный биоритм пищеварения. Питание должно быть как можно более разнообразным. При этом желательно исключить или ограничить употребление продуктов, агрессивных в отношении аутофлоры, таких как макароны и вермишель из муки высшего сорта, консервы и полуфабрикаты из мяса, рыбы, бобовых, все виды свинины, баранины, печень, почки, мозги, тугоплавкие животные жиры, цельное и сгущенное молоко, сладкие йогурты, консервированные овощи и фрукты, сладости, лимонад, мороженое, шоколад. К группе рекомендуемых продуктов, стимулирующих рост индигенной микрофлоры кишечника, относятся чечевица, изделия из пшеницы, ржи, кукурузы, гречихи, проса, некоторые овощи — капуста, морковь, кабачки, тыква, артишок, топинамбур, свежие фрукты, неконсервированные фруктовые и овощные соки, орехи, мясо и рыба нежирных сортов, кисломолочные продукты, растительные жиры.

В комплексной диетотерапии больных дисбактериозами можно использовать и кобылий кумыс. Под его влиянием у больных уменьшаются гнилостные процессы в кишечнике, снижается количество гнилостных бактерий и улучшаются биологические свойства E. coli и других представителей индигенной микрофлоры. Е. А. Толмачевой разработана технология изготовления кумыса из коровьего молока, изучено его действие на кишечную микрофлору. Применение коровьего кумыса приводило к резкому уменьшению роста в кишечнике спороносных анаэробных бактерий, главным образом B. putrificus, B. perfringens и B. sporogenes.

Важное значение имеет также наличие в питании овощей, фруктов и растений, обладающих антимикробной активностью. Многие антибактериальные вещества, выделенные из растений, стимулируют иммунобиологические реакции организма, инактивируют бактериальные экзотоксины и гиалуронидазу.

Представляется уместным подчеркнуть, что только комплексная коррекция дисбиоза дает более выраженный стойкий клинический и микробиологический эффект. Одной из главных составляющих этого комплексного подхода является заместительная терапия.

Важнейшим методом терапии дисбиоценоза (дисбактериоза) кишечника является применение лекарственных средств биологического происхождения, способных регулировать равновесие микрофлоры кишечника. С целью ликвидации дефицита индигенной флоры используют пробиотики — препараты живых микроорганизмов (представителей индигенной микрофлоры кишечника), которые обладают способностью целенаправленно регулировать кишечную микроэкологию и восстанавливать эубиоз. Это кисломолочные бактерии, бифидобактерии, кисломолочные стрептококки.

Препараты-пробиотики на основе этих микроорганизмов широко используются в западноевропейских странах, Канаде и США в качестве пищевых добавок, а также в йогуртах и других молочных продуктах. Микроорганизмы, входящие в состав пробиотиков, непатогенны, нетоксигенны, сохраняют жизнеспособность при хранении. Пробиотики не считаются лекарственными препаратами, а рассматриваются как средства, благоприятно влияющие на состояние здоровья людей. В педиатрической практике получили широкое распространение такие пробиотики, как Бифидумбактерин, Лактобактерин, Колибактерин, Бификол, Бифидумбактерин-форте, Ацилакт, Примадофилюс, Линекс, Бифиформ и др.

Линекс — комплексный препарат, состоящий из живых лиофилизированных бактерий B. infantis v. liberorum, L. acidophilus и Enterococcus faecium, устойчивых к антибиотикам и химиотерапевтическим средствам. Входящие в состав Линекса живые бифидобактерии, лактобациллы и нетоксигенный кисломолочный стрептококк группы D (выделенные из кишечника здорового человека) поддерживают и регулируют физиологическое равновесие кишечной микрофлоры во всех отделах кишечника. Выпускается в капсулах. В 1 капсуле содержится 1,2 x 107 живых кисломолочных бактерий (бифидо- и лактофлора). При его приеме создаются неблагоприятные условия для развития патогенной и условно-патогенной кишечной микрофлоры за счет продукции кисломолочной флорой уксусной, молочной и пропионовой кислот, что снижает рН кишечного содержимого. Прием препарата: взрослым по 2 капсулы 3 раза в день, детям — по 1 капсуле 3 раза в день. Хотя бактерии Линекса обладают кислотоустойчивостью, следует помнить, что при рН менее 3,5 они могут потерять свою жизнеспособность — соответственно препарат потеряет свои свойства. Поэтому принимать его рекомендуется после еды. Курс лечения зависит от степени выраженности дисбактериоза; в любом случае заместительная терапия должна быть продолжительной. Штаммы микроорганизмов, входящих в состав Линекса, являются специально выведенными, антибиотикоустойчивыми. Именно поэтому препарат можно назначать даже на фоне антибиотикотерапии. Как правило, микроорганизмы, входящие в состав пробиотиков, выполняют функцию временного заполнения экониши микрофлоры, которую со временем занимают колонии штаммов, изначально населяющих слизистую оболочку кишечника. В зависимости от степени дисбактериоза это замещение происходит в различные временные промежутки. Именно поэтому заместительная терапия пробиотиками должна носить достаточно длительный интермиттирующий характер.

Для усиления действия пробиотиков рекомендуется дополнительно назначать средства, обладающие противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами: Ф (Иммунал, Echinacea with Golden Seal), комплексные иммуномодулирующие препараты и витаминно-минеральные комплексы.

Оптимизация диагностики, индивидуализация лечения и проведение профилактики дисбактериоза кишечника позволят повысить эффективность терапии и обеспечат устойчивый бактериологический фон кишечника человека, что будет способствовать поддержанию хорошего качества жизни.

П. Л. Щербаков, доктор медицинских наук, профессор

НЦЗД РАМН, Москва

Читайте также: