Бактериологические показатели качества воды кишечная палочка

Бактериологические показатели качества воды

С эпидемиологической точки зрения при гигиенической оценке воды имеет значение наличие в ней патогенных микроорганизмов. Однако исследование воды с целью их выявления — сложный и длительный процесс. В связи с этим используют косвенные бактериологические показатели.

В основе применения этих показателей лежит наблюдение, свидетельствующее о том, что чем меньше загрязнена вода кишечной палочкой, тем меньше она опасна в эпидемиологическом отношении.

Поскольку кишечная палочка поступает в воду с испражнениями человека и животных, ее повышенное содержание сигнализирует о фекальном загрязнении воды и, следовательно, о возможном наличии в ней патогенных микроорганизмов. При исследовании воды на наличие бактерий группы кишечных палочек результаты анализа выражают величинами коли-титра и коли-индекса. Коли-титр — это наименьшее количество воды, в котором обнаруживается одна кишечная палочка. Чем ниже коли-титр, тем сильнее фекальное загрязнение воды. Коли-индекс — число кишечных палочек, содержащихся в 1 л воды. Экспериментальные исследования показали, что если после обеззараживания воды коли-индекс снизился до 3 (а коли-титр превысил 300 мл), то существует гарантия, что патогенные микроорганизмы тифо-паратифозной группы, лептоспиры и возбудители туляремии погибли.

Исходя из требований стандарта к качеству водопроводной воды в отношении ее бактериального состава число сапрофитных бактерий в 1 мл водопроводной воды (микробное число) не должно превышать 100, коли-индекс — 3, а коли-титр должен быть не меньше 300 мл.

При оценке качества воды в шахтных колодцах, используемых в местном водоснабжении, руководствуются следующими требованиями: прозрачность должна быть не меньше 30 см, цветность — не больше 40°, вкус и запах — не выше 2—3 баллов, жесткость — не больше 7 ммоль/л, коли-индекс — не больше 10.

Наряду с этим по оценке качества воды в колодцах, обычно употребляемой для питья без всякой обработки, могут быть использованы и так называемые химические показатели (индикаторы) загрязнения водоисточника органическими веществами и продуктами их распада (аммонийные соли, нитриты, нитраты). Наличие этих соединений может свидетельствовать о загрязнении водоносного горизонта почвы и о возможном попадании в воду патогенных микроорганизмов.

В отдельных случаях каждый из показателей может иметь и другую природу. Например, органические вещества могут быть растительного происхождения. Вследствие этого водоисточник можно признать загрязненным в том случае, если в воде присутствует не один, а несколько химических показателей загрязнения, если в воде одновременно обнаружены бактериальные показатели загрязнения, например кишечная палочка, и если возможность загрязнения подтверждается санитарным обследованием водоисточника.

О содержании органических веществ в воде судят по перманганатной окисляемости, выраженной в миллиграммах кислорода, который расходуется на окисление органических веществ, содержащихся в 1 л воды. Наименьшую окисляемость имеют артезианские воды — обычно до 2 мг кислорода на 1 л. В воде шахтных колодцев окисляемость может достигать 3—4 мг кислорода на 1 л. Повышение окисляемости воды сверх этих количеств часто указывает на загрязнение водоисточника.

Основной источник появления в воде аммонийного азота и нитритов — это разложение белковых остатков, трупов животных, мочи и фекалий. При свежем загрязнении отбросами воды, не содержавшей до этого аммонийных солей, количество их превышает 0,1—0,2 мг/л. Будучи продуктом биохимического окисления аммонийных солей, нитриты в количестве, превышающем 0,002—0,005 мг/л, также являются важным показателем загрязнения водоисточника. Нитраты представляют собой конечный продукт окисления аммонийных солей. Наличие нитратов в воде при отсутствии аммонийных солей и нитритов указывает на сравнительно давнее попадание в воду азотсодержащих веществ. В последние годы в связи с обильным применением азотсодержащих минеральных удобрений часто наблюдаются в воде, особенно колодезной, высокие концентрации нитратов.

Гигиенические требования к качеству питьевой воды и её санитарная оценка

Вода, используемая населением для хозяйственно-бытовых целей, должна отвечать следующим гигиеническим требованиям : 1) обладать хорошими органолиптическими свойствами и освежающи .

Управление ассортиментом в фармацевтической организации

На сегодняшний день на рынке присутствует огромное количество компаний. Каждая из них занимается каким-либо видом деятельности – производство, торговля, услуги и т.п. Потребитель предъявляе .

Санитарно-бактериологическое исследование воды - Ф. К. Черкес

Исследованию подлежит вода:

1) централизованного водоснабжения;

2) из колодцев различного типа;

3) открытых водоемов (рек, озер, морей);

4) плавательных бассейнов;

Примечание. Пробы хлорированной воды берут во флаконы с дехлоратором (гипосульфитом).

Отбор проб воды. Из открытых водоемов воду берут с помощью специальных бутылей или батометров, снабженных грузилами. Пробу воды рекомендуют брать на глубине 10-15 см от поверхности (так как поверхность подвергается воздействию атмосферных факторов) и на расстоянии 1,5 м от берега (вода у самого берега может быть загрязнена микрофлорой почвы).

Для отбора проб водопроводной воды используют стерильные флаконы вместимостью 500 мл, закрытые ватно-марлевыми пробками и покрытые бумажными колпачками.

Кран предварительно обжигают тампоном, смоченным спиртом, после чего воду спускают в течение 10-15 мин и набирают во флаконы. Заполненные флаконы закрывают стерильными пробками.

Примечание. Исследуют 333 мл воды (табл. 54).

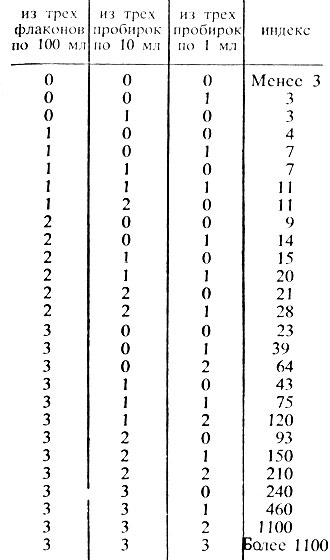

Таблица 54. Эмпирическая таблица ГОСТ 16963-73

В распределительной сети водопровода отбор проб воды осуществляют в зависимости от количества населения, проживающего в зоне обслуживания.

Стандартные методы исследования регламентированы для воды центрального водоснабжения (ГОСТ 18963-73) и предусматривают:

1. Определение общего числа микроорганизмов (в 1 мл исследуемой воды должно быть не более 100).

2. Определение коли-индекса и коли-титра (коли-индекс 3, коли-титр 333 и выше; для Москвы и Ленинграда коли-индекс не более 2, а коли-титр более 500).

3. Исследование по эпидемиологическим показаниям на патогенную микрофлору (патогенных микроорганизмов не должно быть обнаружено).

Согласно ГОСТу 18963-73 общее число бактерий - это то количество микроорганизмов, которое содержится в 1 мл исследуемой воды, способных в течение суток при температуре 37° С образовывать колонии, видимые невооруженным глазом (или при увеличении с помощью лупы).

При исследовании водопроводной воды засевают 2 чашки. В одну из них вносят 1 мл неразведенной воды, в другую 1 мл воды, разведенной в 10 раз (т. е. 0,1 мл исходной пробы).

При исследовании более загрязненной воды засевают 1 мл воды, разведенной в 100 раз. Это соответствует 0,01 и 1 мл .воды, разведенной в 1000 раз (0,001 мл) и т. д. Для получения таких объемов готовят последовательно десятикратные разведения, по 1 мл каждого разведения вносят в чашку и заливают тонким слоем (12-15 мл) растопленного и остуженного до 45° С питательного агара. Для равномерного распределения исследуемой воды залитые агаром чашки перемешивают путем вращения их. После застывания агара посевы ставят в термостат и инкубируют при температуре 37° С 24 ч.

Чашки с посевами вынимают из термостата и подсчитывают число выросших колоний. Учитывают только те чашки, где число колоний находится в пределах 30-300. Если колоний немного, их подсчитывают невооруженным глазом или при помощи лупы.

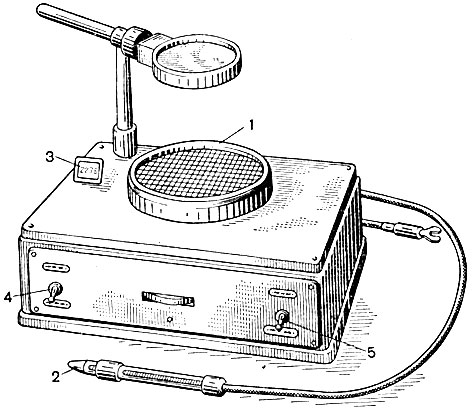

Если колоний много, то подсчет можно вести с помощью специального прибора для счета микробных колоний (рис. 54).

Рис. 54. Прибор для счета колоний микроорганизмов. 1 - столик для чашки Петри; 2 - игла с пружинным устройством; 3 - показатель счетчика; 4 - тумблер для включения импульсного счетчика; 5 - тумблер для включения лампы освещения счетчика

Подсчитанное количество колоний умножают на разведение и узнают число микробов в 1 мл исследуемой воды.

Наличие БГКП (бактерий группы кишечной палочки) является показателем фекального загрязнения, интенсивность которого характеризуют:

Коли-индекс - количество кишечных палочек, обнаруженных в 1 л воды.

Коли-титр - наименьшее количество воды, в котором обнаруживают присутствие кишечной палочки * .

* ( Коли-титр и коли-индекс - это один показатель, различно выраженный.)

Для выявления в воде БГКП можно пользоваться двумя методами: титрационным (бродильным) и методом мембранных фильтров.

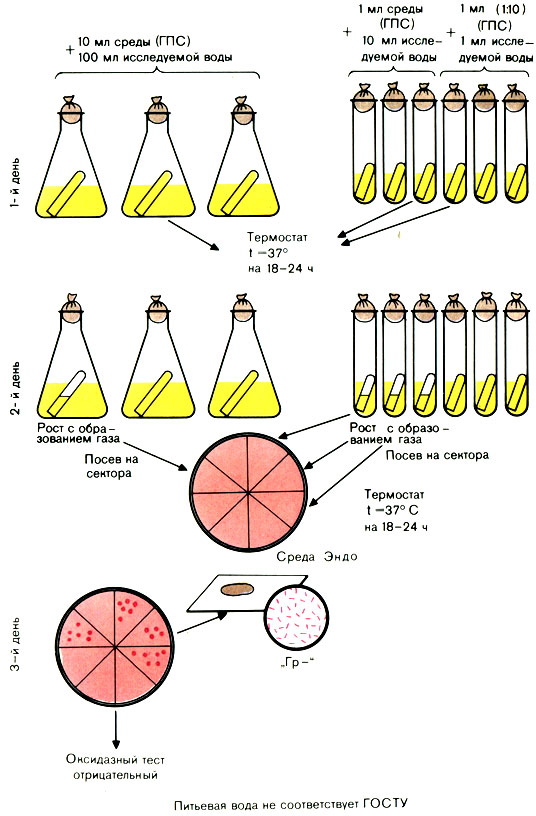

Для исследования воды используют среду накопления глюкозопептонную (ГПС) среду Эйкмана с индикатором и бродильными трубками. Среда готовится концентрированной (в 10 раз) и нормальной концентрации - для посева 1 мл воды.

Исследуемую воду засевают по 100 мл в 3 колбы, по 10 мл в 3 пробирки (с концентрированной средой) и по 1 мл в 3 пробирки (со средой нормальной концентрации) - всего 333 мл. Посевы инкубируют в термостате при 37° С 24 ч.

Вынимают посевы из термостата и просматривают их.

При наличии помутнения в колбах или пробирках из них производят посев петлей на сектора среды Эндо в чашках Петри. Посевы инкубируют в термостате при 37° С.

Вынимают чашки из термостата. Из подозрительных колоний делают мазки. При наличии грамотрицательных палочек ставят пробу на оксидазную активность. Положительная проба на оксидазу дает право дать отрицательный ответ.

Проба на оксидазу. 1-й способ: со среды Эндо снимают петлей 2-3 колонии каждого типа и наносят на поверхность фильтровальной бумаги, смоченной диметилпарафенилендиамином. Положительная реакция характеризуется посинением штрихов, сделанных из колоний.

2-й способ: реактив можно нанести на изолированную колонию на среде Эндо (красная колония - синеет) (рис. 55).

Рис. 55. Определение коли-индекса воды титрационным методом

Отрицательная проба на оксидазу свидетельствует о наличии в воде БГКП. В этом случае вычисляют коли-индекс и коли-титр с помощью стандартных (эмпирических) таблиц ГОСТа 16963-73 (см. табл. 54).

Эти таблицы предусматривают любую возможную комбинацию объемов посева, из которых выделена кишечная палочка.

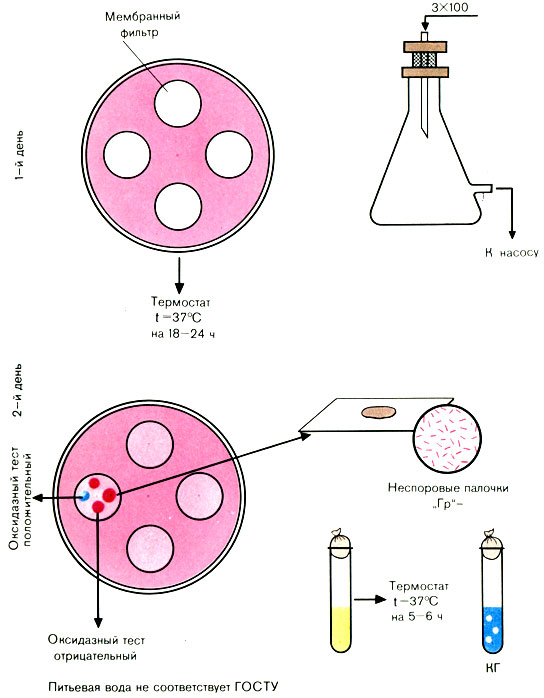

Для фильтрации воды можно использовать воронку Гольдмана вместимостью 700-800 мл.

В воронку смонтированного и простерилизованного фильтровального прибора Зейтца наливают отмеренный объем исследуемой воды. С помощью насоса создают вакуум в приемном сосуде (обычно воду фильтруют через фильтры № 2 и 3). По окончании фильтрации стерильным или обожженным в огне пинцетом снимают фильтр и накладывают его на среду Эндо в чашке Петри так, чтобы поверхность с осевшими на ней микробами была обращена вверх (на одну чашку можно помещать 3-4 мембранных фильтра).

Посевы инкубируют в термостате при температуре 37° С 18-24 ч.

Чашки с посевами (фильтрами) вынимают из термостата. Отсутствие подозрительных колоний дает право дать отрицательный ответ.

Учету подлежат все красные и розовые колонии с металлическим блеском или без него. Из выросших колоний делают мазки, окрашивают по Граму (рис. 56).

Рис. 56. Определение коли-индекса воды методом мембранных фильтров

При наличии грамотрицательных палочек ставят пробу на оксидазу. Положительная оксидазная проба дает право дать отрицательный ответ. При отрицательной оксидазной пробе производят посев на полужидкую среду с глюкозой и индикатором или на среду ГПС с бродильными трубками - для выявления ферментации углевода до кислоты и газа. При наличии кислоты и газа вычисляют коли-индекс. Например, на всех фильтрах, находящихся на среде Эндо, выросло 3 колонии, пропущено через фильтр было 300 мл воды.

Примечание. Титрационный метод более точный и может быть использован при наличии в воде примесей. Метод мембранных фильтров экономичнее и дает возможность дать ответ на 2-й день.

Для определения наличия в воде свежих фекальных кишечных палочек производят посев воды (3-х объемов) на лактозопептонную среду с борной кислотой. Инкубируют при 43° С 24 ч. Наличие кислоты и газа свидетельствует о свежем фекальном загрязнении.

По эпидемиологическим показаниям в воде определяют сальмонеллы, шигеллы, энтеровирусы.

Примечание. Общепринятым дополнительным показателем фекального загрязнения питьевой воды являются энтерококки. При проведении бактериологического исследования определяют все группы энтерококков, хотя санитарное значение имеют преимущественно фекальные стрептококки, обнаружение которых является показателем свежего фекального загрязнения.

1. Какова основная задача санитарной микробиологии?

2. Что такое санитарно-показательные микроорганизмы?

3. Что такое коли-индекс и коли-титр?

4. Какие Вы знаете методы определения БГКП?

Определите общее число микробов в исследуемой пробе воды. Среда ГПС (Эйкмана).

ГПС (Эйкмана) концентрированная. В 1 л воды растворяют 100 г пептона, 50 г хлорида натрия. Нагревают смесь до кипения, фильтруют, прибавляют 100 г глюкозы, устанавливают рН 7,4-7,6 и разливают по 10 мл в колбы вместимостью 250 мл, по 1 мл в 3 пробирки (концентрированной среды) и по 1 мл в 3 пробирки со средой нормальной концентрации (во всех емкостях среду до нужной концентрации доводят стерильной водой).

Примечание. При исследовании особенно загрязненных вод делают большие разведения (например, 10 -6 , 10 -7 и т. д.).

Вода – второй фактор внешней среды после воздуха.

Согласно теории А.И. Опарина жизнь на планете зародилась в водной среде и все биохимические процессы в живых организмах протекают на водной основе, как универсальном растворителе. Вода входит в состав всех биологических тканей и составляет 60-70% его массы. Потеря 20-22% жидкости приводит к смерти. В течение всей жизни происходит постоянное выделение воды из организма с растворёнными в ней продуктами жизнедеятельности и её возмещение из окружающей среды. Дневная потеря воды в зависимости от массы составляет 2,5-3 литра. При тяжёлой физической работе в жаркое время года потеря увеличивается до 10 литров. Велико значение воды в терморегуляции организма. При испарении пота с поверхности кожи можно потерять до 30% тепловой энергии. Значительно больше воды расходуется на гигиенические, хозяйственно-бытовые нужды.

Эпидемиологическое значение воды обусловлено тем, что она может являться одним из важнейших путей распространения инфекционных заболеваний. Водным путём передаются холера, брюшной тиф, паратифы, дизентерия, вирусный гепатит А и многие другие. Кроме патогенных микробов с водой в организм могут проникать возбудители гельминтозов.

Санитарная оценка и гигиенические требования к качеству питьевой воды.

Санитарная оценка воды производится по органолептическим свойствам, химическому составу и бактериологическим показателям.

Органолептические свойства воды.

Прозрачность воды зависит от взвешенных в ней частиц. Питьевая вода должна быть такой прозрачности, что бы через её слой в 30 см можно было прочитать шрифт определённого размера.

Цветность воды оценивают сравнением её с условной шкалой стандартных растворов, и результат выражают в градусах. Цветность воды не должна превышать 20 градусов. Она обусловлена гуминовыми веществами, водорослями, сточными водами.

Вкус и запах воды может быть обусловлен наличием на водозаборе органических веществ растительного происхождения, загрязнением сточными водами, растворёнными минеральными солями. При исследовании воды определяют характер вкуса и запаха и интенсивность, которую выражают в баллах: 0 – отсутствие, 1 – очень слабый, 2 – слабый, не привлекающий внимания, 3 – заметный, 4 – отчётливый, делающий воду неприятной, 5 – очень сильный. Допустима интенсивность запаха или привкуса не больше 2 баллов.

Химический состав воды.

Плотный остаток – остаток после выпаривания 1 литра воды. Он не должен превышать 1000 мг/литр. Из минерального состава воды наибольшее значение имеет содержание железа, кальция, магния, хлоридов, фтора.

Железо, растворённое в подземных водах в виде бикарбоната закиси железа, при контакте с воздухом окисляется, и выпадает в виде бурых хлопьев, что ухудшает её органолептические свойства. Кроме того, повышенное содержание железа в воде портит вкус пищи, уменьшает просвет водопроводных труб. Содержание железа в водопроводной воде должно быть не более 0,3 мг/л, а воде местных источников – 1 мг/л.

Кальций и магний. Эти элементы обеспечивают жёсткость воды. Жёсткость оценивают в градусах или миллиграмм-эквивалентах. Один градус – 10 мг окиси кальция на 1 литр воды. Воду жесткостью до 10градусов называют мягкой, 10-20 градусов – средней жёсткости, выше – жёсткой. Жёсткая вода ухудшает переваривание мяса и бобовых в организме, резкий переход от употребления мягкой воды к жёсткой может вызвать диспептические явления. Имеются основания полагать, что жёсткая вода ухудшает течение мочекаменной болезни.

Хлориды и сульфаты придают воде солёный или горько-солёный вкус и угнетают секреторную деятельность желудка. Норма содержания хлоридов 350 мг/л, сульфатов – 500 мг/л.

Фтористые соединения способствуют минерализации костей и зубов. Содержание фтор-иона не должно превышать 1 мг/л. Превышение содержания фтора приводит прежде всего к поражению эмали зубов. При содержании фтор-иона более 5 мг/л поражается костно-связочный аппарат.

Бактериологические показатели качества воды.

При гигиенической оценке воды с эпидемиологической точки зрения имеет значение содержание патогенных микроорганизмов. Однако определение их содержания в воде дорогостоящее и длительное дело. Поэтому определяют содержание в воде кишечной палочки, количество которой прямо взаимосвязано с содержанием патогенных микроорганизмов.

При исследовании воды на кишечную палочку результат выражают величиной коли-титра или коли-индекса. Коли-титр – наименьшее количество воды, в которой определяется кишечная палочка. Коли-индекс – количество кишечных палочек в одном литре воды. Исследования показали, что если после обеззараживания воды коли-индекс снизился до 3, то имеется полная гарантия, что микроорганизмы тифо-паратифозной группы, лептоспиры, туляримии погибли.

Источники водоснабжения.

Для водоснабжения в основном используются подземные воды и открытые водоёмы.

Подземные воды. Атмосферные осадки медленно фильтруются в глубь через поры водопроницаемых пород и скапливаются над первым водоносным слоем. В зависимости от местности их глубина колеблется от 1-2 метров до нескольких десятков. Фильтруясь через породу, вода освобождается от взвешенных частиц и микробов, обогащается солями. Начиная с глубины 5-6 метров, грунтовые воды почти не содержат микробов. Однако если почва загрязнена отбросами и нечистотами, то существует опасность заражения вод возбудителями заболеваний.

Грунтовые воды могут проникать под первый водоносный слой и располагаться над вторым водоносным слоем. Часто, вода занимает всё пространство между двумя водоупорными слоями и, если прорезать верхний слой, она изливается на поверхность земли и называется артезианской. Глубина залегания артезианской воды от 15 до нескольких сот метров. Она имеет постоянный минеральный состав, прозрачная, бесцветная, отличается бактериальной чистотой. Межпластовые воды являются наилучшим источником водоснабжения.

Открытые водоёмы. В естественных складках местности атмосферные воды и подземные ключи образуют озёра, реки, ручьи. Это открытые водоёмы. Они подвержены загрязнению талыми водами, стекающими из населённых мест. В эпидемиологическом отношении открытые водоёмы в большей или меньшей степени считаются подозрительными.

Самоочищение водоемов происходит в результате оседания взвешенных частиц на дно, разрушении и минерализации органических веществ в результате жизнедеятельности микроорганизмов. При небольшом загрязнении вода в значительной степени самоочищается на 3-4 сутки. Способность к самоочищению имеет приделы. При сильном загрязнении органическими веществами ведет к снижению содержания в воде анаэробной флоры и развитию гнилостных процессов. При необходимости использования открытых водоёмов для водоснабжения предпочтение отдаётся крупным и проточным водоёмам. При этом необходимо охранять водоём от сточных вод и производить очистку воды.

Для улучшения качества воды применяют осветление и обесцвечивание воды обеззараживание. Осветление и обесцвечивание воды достигается длительным отстаиванием и медленной фильтрацией воды или коогуляцией химическими реагентами с последующим отстаиванием и быстрой фильтрацией. Обеззараживание воды проводится в основном методом хлорирования. В последнее время стали применять озонирование воды.

Список используемой литературы:

1. Верхозин В.Р. С/х животные. Содержание и уход. – М.: Аквариум, 1999

3. КамлюкЛ.В. Гигиена воды. – М.: Колос, 1990

Цель работы: изучение методов оценки санитарнобактериологического состояния питьевой воды и воды из естественных водоемов.

Вода, используемая на предприятиях пищевой промышленности, должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде действующими нормативными документами. Безопасность воды в эпидемиологическом отношении определяют по общему числу микроорганизмов и количеству бактерий группы кишечных палочек в ее определенном объеме.

Качество воды централизованных систем питьевого водоснабжения определяют в соответствии с санитарными правилами и нормами. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношениях, безопасна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства (табл. 12.1).

Таблица 12.1. Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении (по микробиологическим и паразитологическим показателям) СанПиН 2.1.4.1074-01

Общее микробное число (ОМЧ)

Число КОЕ в 1 см 3

Термотолерантные колиформные бактерии

Число бактерий в 100 см 3

Общие колиформные бактерии

Число бактерий в 100 см3

Число БОЕ* в 100 см 3

Споры сульфитредуцирующих бактерий

Число спор в 20 см 3

Число цист в 50 дм 3

* БОЕ - бляшкообразующие единицы.

12.1. Отбор проб и подготовка их к анализу

Воду для санитарно-бактериологического контроля отбирают в количестве 500 см 3 в бутылки, предварительно простерилизованные в бумажных пакетах, с ватно-марлевой пробкой, покрытой сверху бумажным колпачком.

Перед отбором пробы кран или край трубы обжигают зажженным ватным тампоном, пропитанным спиртом. Открывают кран и в течение 10-15 мин воду спускают, затем производят отбор пробы. Вода подлежит анализу не позже чем через 2 ч после отбора.

Пробы воды из открытых водоемов - колодцев, бассейнов, рек, озер - отбирают с помощью батометров, представляющих собой металлический каркас с массивным свинцовым дном - грузилом. В металлический каркас вставлена бутылка. Батометр погружают на заданную глубину и открывают бутылку, потягивая за веревку, привязанную к пробке. После наполнения бутылки батометр извлекают и закрывают ее стерильной пробкой.

Пробы хлорированной воды берут во флаконы с дехлоратором, так как под действием хлора микробы в воде погибают. В качестве дехлоратора используют серноватистый натрий из расчета 10 мг на 500 см исследуемой воды.

К отобранным пробам воды прилагают сопроводительный документ с указанием соответствующих данных. Доставку проб питьевой воды осуществляют в контейнерах-холодильниках при температуре от 4 до 10 °С.

12.2. Определение общего микробного числа воды

Общее микробное число (ОМЧ) - это количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, образующих колонии на мясопептонном агаре при посеве 1 см 3 воды с последующей инкубацией посевов при температуре 37±0,5 °С в течение 48 ч. ОМЧ должно быть не более 50 КОЕ/см 3 .

В зависимости от степени предполагаемого загрязнения производят посев не менее двух различных объемов воды, выбранных с таким расчетом, чтобы на чашках вырастало от 30 до 300 колоний. Водопроводную и артезианскую воду засевают в неразведенном виде по 1 см 3 . При бактериологическом исследовании загрязненных вод делают посевы разведенной воды. Разведения готовят так, как указано в разделе 8.3.

Из исследуемого образца и из пробирок с его разведениями в соответствии со степенью предполагаемого микробного загрязнения отбирают по 1 см 3 , вносят в стерильные чашки Петри и заливают 10-12 см расплавленного и остуженного до температуры 45 °С мясопептонного агара. Круговыми движениями руки, вращая чашки по горизонтальной поверхности стола, распределяют их содержимое равномерным слоем по всей площади дна. После застывания агара чашки с посевами помещают на 24 ч в термостат при температуре 37 °С. После инкубации подсчитывают число выросших колоний.

Определение микробного числа указанным методом позволяет выявить лишь мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.

12.3. Определение содержания колиформных бактерий в воде

С эпидемиологической точки зрения особенно важным является обнаружение в воде патогенных микроорганизмов - возбудителей кишечных инфекций (брюшного тифа, дизентерии, холеры и др.) Однако в связи с большой трудностью обнаружения патогенных микроорганизмов при бактериологических анализах ограничиваются определением так называемых санитарно-показательных микроорганизмов (СПМ). К санитарно-показательным относят микроорганизмы, постоянно находящиеся в естественных полостях человека или животных. Присутствие СПМ в различных объектах внешней среды является индикатором их загрязнения человеком. Чем больше СПМ во внешней среде, тем более вероятным становится присутствие специфических возбудителей инфекционных заболеваний.

В качестве СПМ наибольшее значение имеют бактерии группы кишечных палочек (БГКП). К группе кишечных палочек относят колиформные бактерии родов Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Serratia.

При определении количества СПМ в воде используют следующие характеристики:

• коли-титр - наименьший объем воды, в котором обнаружена одна кишечная палочка. Для питьевой воды, прошедшей очистку, титр кишечной палочки должен быть не менее 300 см 3 ;

• коли-индекс - количество кишечных палочек в 1 дм 3 воды. Коли-индекс для питьевой воды должен быть не более 3.

Колиформные бактерии определяют в воде методом мембранных фильтров или бродильным методом.

Бродильный метод. Сущность бродильного метода заключается в посеве определенных объемов исследуемой воды, инкубации

посевов при температуре 37 °С в средах накопления с последующим высевом на среду Эндо, дифференциацией выросших колоний и определением наиболее вероятного числа БГКП в 1 дм 3 воды.

При исследовании воды централизованного водоснабжения исследуемый материал дважды засевают в три объема: 100, 10 и 1 см 3 . Для исследования речной, озерной, прудовой воды готовят десятикратные разведения 1:10, 1:100, 1:1000 и засевают еще 10 см 3 и 1 см 3 без разведения. Посев воды производят в бродильные сосуды (колбы, бутылки, пробирки с поплавками), заполненные глюкозопептонной средой Эйкмана. Посевы инкубируют в термостате при температуре 37 °С в течение 24 ч.

Обработка результатов анализа. По окончании инкубации посевы просматривают и делают следующие выводы:

а) при отсутствии газообразования и изменения цвета среды дают отрицательный ответ на наличие БГКП в исследуемом объеме воды, дающим право закончить исследование через 24 ч;

б) при образовании кислоты и газа производится высев материала из бродильных сосудов на среду Эндо. Высев делается бактериологической петлей густым штрихом для получения изолированных колоний. Чашки с посевами инкубируют при температуре 37 °С в течение 24 ч. После инкубации посевы просматривают. Отсутствие на среде Эндо характерных для кишечных палочек колоний дает основание на выдачу отрицательного ответа и окончание исследования;

в) при обнаружении на среде Эндо лактозоположительных темно-красных колоний, с металлическим блеском или без него, необходимо установить принадлежность выросших микроорганизмов к семейству кишечных бактерий. С этой целью производится микроскопирование препарата из колоний и постановка оксидазного теста.

Оксидазный тест предложен для дифференциации бактерий семейства Enterobacteriaceae от грамотрицательных бактерий семейства Pseudomonodaceae и других водных сапрофитов, которые, в отличие от кишечных бактерий, вырабатывают фермент оксидазу.

Для постановки оксидазного теста со среды Эндо снимают петлей по 2-3 колонии каждого типа. Микробную массу наносят штрихом на фильтровальную бумагу, смоченную специальным реактивом (30 г α-д-нафтола растворяют в 2,5 см 3 этанола, прибавляют 7,5 см 3 дистиллированной воды и 40 мг диметил-парафенилендиамина. Раствор готовят непосредственно перед определением).

При отрицательном результате оксидазного теста бумага при контакте с колонией цвета не меняет. Если же бумага синеет в течение 1 мин при контакте с колонией, то оксидазный тест считают положительным.

Наличие в препарате грамотрицательных неспорообразующих палочек, не обладающих оксидазной активностью, позволяет немедленно дать ответ о наличии в воде БГКП.

При обнаружении на среде Эндо розовых и бесцветных колоний ведут подсчет и пересевают 2-3 изолированные колонии каждого типа в глюкозо-пептонную среду Эйкмана. Посевы инкубируют при температуре 37 °С в течение 3-4 ч. При образовании кислоты (изменение цвета среды) и газа, накапливающегося в поплавке, результат считается положительным, при отсутствии кислото- и газообразования - отрицательным.

После проведения анализа записывают в лабораторный журнал окончательные результаты (положительные и отрицательные) по каждому засеянному объему и определяют коли-титр и коли-индекс.

Метод мембранных фильтров. Сущность метода заключается в концентрировании бактерий из определенного объема воды на мембранных фильтрах с последующим выращиванием их на среде Эндо при температуре 37 °С, дифференцированием выросших колоний и подсчетом количества БГКП в 1 см 3 воды.

Подготовка мембранных фильтров. Для фильтрования воды отбирают мембранные фильтры № 3, помещают их в подогретую до температуры 80 °С дистиллированную воду и ставят на небольшой огонь для кипячения. Кипячение проводят трижды по 10 мин. После первого и второго кипячения воду сливают, а после третьего фильтры оставляют в воде до употребления.

Подготовка фильтровального аппарата. Фильтровальный аппарат стерилизуют в автоклаве или протирают ватным тампоном, смоченным в спирте, и обжигают в целях стерилизации. На столик фильтровального аппарата стерильным пинцетом помещают мембранный фильтр. Во избежание повреждения фильтра под него подкладывают кружок стерильной фильтровальной бумаги. На фильтровальный столик с положенными на него фильтрами устанавливают и закрепляют верхнюю часть прибора - воронку (рис. 12.1).

Рис. 12.1. Определение количества микроорганизмов методом мембранных фильтров

Фильтрование воды и выращивание микроорганизмов. В воронку фильтровального аппарата стерильно наливают исследуемый объем воды и с помощью водоструйного насоса создают вакуум в приемном сосуде. При анализе питьевой воды, поступающей в водопроводную сеть, необходимо брать объем не менее 333 см 3 . По окончании фильтрования мембранный фильтр профламбированным пинцетом переносят на поверхность питательной среды Эндо в чашки Петри. В настоящее время выпускают фильтры, пропитанные соответствующими питательными средами. Посевы инкубируют в термостате при температуре 37 °С в течение 18-24 ч.

Обработка результатов анализа. По окончании инкубации посевы просматривают и делают следующие выводы:

а) отсутствие микробного роста на фильтрах или обнаружение на них колоний, не характерных для БГКП, позволяет закончить исследования на этом этапе анализа с выдачей отрицательного результата на присутствие БГКП в анализируемом объеме воды;

б) при обнаружении на фильтре колоний, характерных для БГКП, исследование продолжают. Из нескольких колоний каждого типа готовят мазки, окрашивают их по Граму и микроскопируют. Отсутствие в мазках мелких грамотрицательных неспороносных палочек является основанием для прекращения анализа с выдачей отрицательного результата на присутствие БГКП в исследуемом объеме воды;

в) при наличии в мазках грамотрицательных палочек, морфологически сходных с кишечными, ставится оксидазная проба. При обнаружении на мембранных фильтрах однотипных лактозоположительных колоний (темно-красных с металлическим блеском или без него), не вырабатывающих оксидазы, анализ воды на этом этапе заканчивают и подсчитывают число выросших на мембранном фильтре колоний кишечных палочек. Результат выражают в виде коли- индекса в пересчете на 1 дм 3 воды;

г) при обнаружении на мембранных фильтрах розовых и бесцветных колоний подсчитывают их число и пересевают 2-3 изолированные колонии каждого типа в глюкозо-пептонную среду Эйкмана. После инкубации в течение 3-4 ч при температуре 37 °С отмечают изменение цвета среды за счет образования кислоты и накопления газа в поплавке. В этом случае результат считается положительным. Если изменений в среде нет, то дают отрицательный результат на присутствие БГКП.

Пример определения колииндекса: профильтровано три объема воды по 100 см 3 . На первом и втором фильтрах выросло по три колонии, на третьем - девять колоний. Всего выросло пятнадцать колоний. Таким образом, колииндекс исследуемого образца воды равен: (1000 х 15):300 = 50. Колииндекс переводится в колититр следующим образом: 1000:50 = 20.

Контрольные вопросы

1. Какие Вы знаете показатели эпидемиологической безопасности питьевой воды?

2. Что такое общее микробное число, колититр и колииндекс?

3. Какие роды микроорганизмов входят в БГКП?

4. Какими методами определяют колиформные бактерии?

5. Каковы основные критерии, по которым устанавливают присутствие колиформных бактерий в питьевой воде?

6. С какой целью проводят тест на оксидазу?

Биологическая библиотека - материалы для студентов, учителей, учеников и их родителей.

Наш сайт не претендует на авторство размещенных материалов. Мы только конвертируем в удобный формат материалы, которые находятся в открытом доступе и присланные нашими посетителями.

Если вы являетесь обладателем авторского права на любой размещенный у нас материал и намерены удалить его или получить ссылки на место коммерческого размещения материалов, обратитесь для согласования к администратору сайта.

Разрешается копировать материалы с обязательной гипертекстовой ссылкой на сайт, будьте благодарными мы затратили много усилий чтобы привести информацию в удобный вид.

Читайте также: