Эпидемия тифа в петрограде

В годы гражданской войны в России только от тифа умерло более 700 тысяч человек. По стране прокатилась смертоносная волна эпидемий, остановил которую только конец войны.

Эпидемиологическая обстановка: крах здравоохранения

Еще до начала мировой войны в Российской империи на учете состояло 13 млн инфекционных больных с разной степенью тяжести протекания болезней (на 1912 г.). Пока санитарные службы и Российское общество Красного Креста сохраняли масштабные организационные и материальные ресурсы, правительству удавалось справляться с очагами заболеваний и не допускать новых масштабных эпидемий даже во время войны. Но когда рухнуло государство, то рухнуло и здравоохранение. В 1918 году, в условиях гражданской войны для инфекций наступило раздолье: в противостоящих друг другу армиях перманентно не хватало врачей (дефицит в Красной армии достигал 55%), вакцин и лекарств, медицинских инструментов, бань и дезинфекционных аппаратов, гигиенических средств и белья. По этим причинам армии стали первой жертвой инфекции. Тяжелое санитарное состояние красных и белых войск тут же сказалась на гражданском населении и беженцах, с которыми военные контактировали: массово болели прежде всего в городах, перенаселенных и грязных вследствие миграций и развала городского хозяйства. Ослабленный иммунитет военных и мирных граждан (из-за ран, усталости и недоедания) также имел трагические последствия.

Всероссийские напасти: сыпной тиф, дизентерия и холера

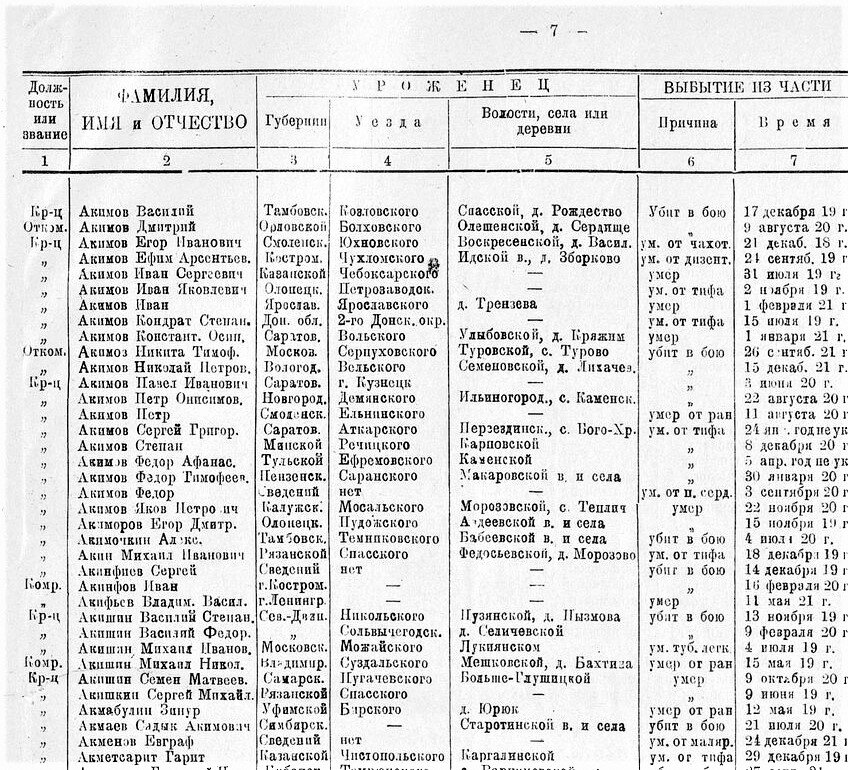

Помимо тифа разных видов, в России возникали очаги холеры, оспы, скарлатины, малярии, чахотки, дизентерии, чумы (да-да, не стоит удивляться) и других болезней. О различных риновирусах, коронавирусах и гриппе и говорить не стоит. Так как более или менее системный учет велся только в Красной армии, лишь данные по ней можно использовать для оценки масштаба проблемы: в 1918 — 1920 гг. зарегистрировано всего 2 млн 253 тыс. инфекционных больных (эти санитарные потери превысили боевые). Из них умерло 283 тысячи. На долю возвратного тифа пришлось 969 тыс. заболевших, сыпного — 834 тыс. Десятки тысяч красноармейцев подхватили дизентерию, малярию, холеру, цингу и оспу.

Массовые эпидемии тифа и холеры в белых армиях также имели результатом тысячи жертв: так, в декабре 1919 г. отступившие в Эстонию войска Юденича не получали достаточно еды, дров, горячей воды, лекарств, мыла и белья. В результате покрылись вшами. Только в Нарве разразившаяся эпидемия тифа унесла 7 тысяч жизней. Люди буквально кучами лежали и умирали на грязных полах заброшенных заводских помещений и в теплушках, практически без всякой врачебной помощи (малочисленные и беспомощные без медикаментов, врачи и сами болели и умирали). Тела умерших штабелями лежали у входов. Так погибла Северо-Западная армия.

По приблизительным данным, от инфекционных болезней в годы Гражданской войны в России погибло около 2 млн человек. Эта цифра если не достигает, то по меньшей мере приближается к численности убитых в боях (здесь оценки доходят до 2,5 млн).

Борьба с болезнями

[Прим.: Усилия по борьбе с болезнями предпринимали и белые, не недостаточно эффективные из-за общих организационно-административных проблем и огромной массы беженцев. Беда усугублялась развалом экономики и коррупцией. В занятых белыми городах не хватало врачей, коек, белья, бань и паровых прачечных, дезинфекционных камер, дров; не везде велся санитарно-эпидемический надзор. Часто очаги болезней возникали в тюрьмах и на вокзалах. По мере того как белые проигрывали войну, у них оставалось все меньше шансов на выполнение медицинских задач.]

Представленный фрагмент произведения размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО "ЛитРес" (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.

Оплатили, но не знаете что делать дальше?

Автор книги: Сергей Яров

Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]

Нельзя сказать, что городскими властями ничего не делалось для ремонта домов. Согласно отчету комиссара городского хозяйства Михайлова, за период 1918 г. и первой половины 1919 г. отремонтировали 500 жилых домов, насчитывавших 85 тысяч комнат (цифра весьма внушительная, если, конечно, эти данные не завышены), еще столько же предполагалось отремонтировать до конца 1919 г.[478] 478

Потехин М.Н. Переселение петроградских рабочих… С. 144.

[Закрыть] Петросовет выделил Центральной жилищной комиссии миллион рублей для электрификации квартир беднейшего населения[479] 479

Гофман С.X. Партия большевиков… С. 86.

[Закрыть] Автор одной из жалоб на имя Г.Е. Зиновьева, некто Дубровин, писал, что он, находясь в Красной Армии со дня ее возникновения, в 1918 г. вместе с управлением пограничных войск эвакуировался в Москву, оставив за собой в Петрограде квартиру с мебелью и другой обстановкой. Когда в конце 1919 г. его перевели обратно в Петроград, квартира оказалась занятой и вещи перешли в пользование новых жильцов. Дубровин даже не претендовал на свою квартиру, понимая, видимо, что это не имеет смысла, а только просил оказать содействие к возврату вещей[482] 482

Там же. Оп. 4. Д. 233. Л. 391.

[Закрыть] . Случалось, что должностные лица пользовались своими правами, для того чтобы свести с кем-то личные счеты. Известен, к примеру, случай с больницей для душевнобольных, находившейся в одном старинном здании на Охте. Председатель местного Совета, который одновременно был военным комиссаром района, решил реквизировать именно это здание для устройства в нем казармы для мобилизованных красноармейцев и отдал распоряжение очистить его в течение четырех дней. Хотя, как затем выяснилось при расследовании, в той местности располагалось немало других зданий, подходящих для этой цели. Как оказалось, председатель Совета находился в лично враждебных отношениях с управляющим больницы[485] 485

Смилг-Бенарио М. На советской службе. С. 154–155.

[Закрыть] . Лишь в последний момент, когда уже были посланы милиционеры, чтобы очистить больницу, этот бесчеловечный приказ отменили.

Не обошлось без злоупотреблений и при проведении широко разрекламированной кампании по организации домов отдыха для трудящихся на Каменном острове. Решение о создании там домов коллективного отдыха принято Исполкомом Петроградского Совета 5 мая 1920 г. Для этого отводилось 32 бывших особняка и дачи. В основном эти здания пустовали, однако часть из них использовалась под школы-интернаты и общежития для детей с умственными отклонениями, некоторые другие занимали старые ученые, учителя. Ничего не было сделано для того, чтобы обеспечить выселяемых жильем в другом месте, и люди оказались просто выброшенными на улицу[486] 486

Goldman Е. My disillusionment in Russia. P. 70.

[Закрыть] . 20 мая 1920 г. с большой помпой состоялось официальное открытие домов отдыха. За лето 1920 г. около 4000 рабочих провели в них свой отпуск[487] 487

Сукновалов A.E. Петроградская сторона. Л., 1960. С. 113.

[Закрыть] . Однако через несколько лет дома отдыха перестали быть доступными для простых рабочих, превратившись в санатории для партийной, советской и профсоюзной элиты.

[Закрыть] . Бывший дворец Великого князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной (дом № 26) передали Дому Ученых. Некоторые дворцы – Шереметевский и Шуваловский на Фонтанке, Юсуповский на Мойке – превратились в музеи дворянского быта, благодаря чему их богатейшие интерьеры были в значительной степени сохранены и спасены от порчи и разорения.

Переселенческая кампания в основном завершилась к началу 1920-х гг. Не существует сколько-нибудь достоверных данных об общем количестве домов города, переданных под заселение рабочим или различным учреждениям. Так или иначе, речь должна идти о значительной цифре. К концу зимы 1918/19 г. только домов с центральным отоплением было заселено по городу 136 (в них насчитывалось 10 тысяч квартир)[489] 489

Потехин М.Я. Переселение петроградских рабочих… С. 143.

[Закрыть] . Также нет точных данных об общем количестве переселившихся в новые квартиры семей. По расчетам М.Н. Потехина, всего переселилось около 65 тысяч рабочих семей[490] 490

Там же. Л. 144.

Подводя краткий итог, можно констатировать, что жилищная политика новых властей радикально изменила привычный уклад жизни петроградцев, причем не только в физическом, но и в психологическом плане. Прежняя социальная структура города была демонтирована, и в то же время возникли новые формы сосуществования. При этом население города оказалось разделенным на две неравные группы: на тех, кто выиграл от этой политики, и тех, чьи интересы оказались ущемленными (это деление не всегда совпадало с классовым).

Социально-политические и экономические потрясения в любом обществе, наряду с расстройством привычного уклада жизни, голодом, ростом преступности, часто сопровождаются более широким, по сравнению с периодами стабильности, распространением различных заболеваний. Именно так и происходило в годы Гражданской войны во многих российских городах, в том числе в Петрограде. Эпидемии, среди которых преобладали различные формы тифа, были настоящим бедствием для горожан. Они поражали значительную часть населения города и уносили немало человеческих жизней. Убыль населения, резкий рост смертности среди жителей города были в значительной степени связаны именно с этим.

[Закрыть] . Другой выступавший, А. Комаров, обратил внимание на остававшиеся в Александровском саду защитные железные круги для орудий, которые были там поставлены во время наступления на Петроград армии генерала Н.Н. Юденича. Теперь орудия были убраны, а эти круги остались, и их превратили в уборные, распространявшие зловоние в самом центре города. Оратор говорил о необходимости немедленно убрать их[497] 497

Там же. Л. 8.

После революции прекратили поливку улиц, которая ранее регулярно проводилась для борьбы с пылью. Не принималось никаких мер для борьбы с дымом в районах, где располагались промышленные предприятия. Высоты фабричных труб не регулировалась, и, например, многочисленные трубы Путиловского завода вдоль Петергофского тракта были так низки, что при малейшем порыве ветра дым и газы заполняли прилегающие улицы, на которых погибли все древесные насаждения[498] 498

Френкель З.Г. Петроград периода войны и революции. Санитарные условия и коммунальное хозяйство. Пг., 1923. С. 69–70.

[Закрыть] . Между тем употребление в пищу мяса павших лошадей было чревато самыми опасными последствиями, особенно если учесть, что среди лошадей свирепствовали сап и другие эпизоотии. Рассадниками всевозможных болезней были рынки и другие места, где производилась торговля продовольственными товарами с рук: здесь царила антисанитария, какой-либо контроль над качеством продуктов обычно отсутствовал.

Ощущалась нехватка самих врачей и медицинского персонала. Часть медицинских работников саботировала новую власть. Саботажники концентрировались вокруг Центрального врачебно-санитарного совета и правления общества врачей в память Н.И. Пирогова. На заседании правления Пироговского общества 2 ноября 1917 г. приняли резолюцию, призывающую врачей противостоять всем мероприятиям советской власти[505] 505

Хромов Б.М., Свешников А.В. Здравоохранение Ленинграда. С. 22.

[Закрыть] . Многие врачи не поддерживали резолюцию, однако раскол среди медиков наносил немалый ущерб работе системы здравоохранения. Общее количество врачей за годы Первой мировой и Гражданской войн уменьшилось более чем вдвое. Если в 1914 г. в городе насчитывалось более двух тысяч докторов, преимущественно мужчин, в 1921 г. их оставалось 920, не менее половины которых составляли женщины[506] 506

McAulay M. Bread and Justice. State and Society in Petrograd 19171922. New York, 1991. P. 277.

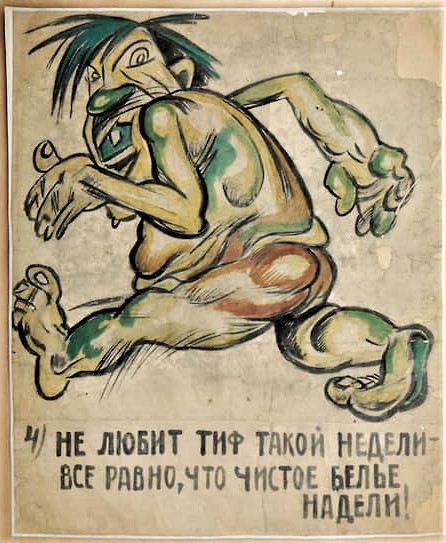

[Закрыть] . Если также иметь в виду трудности с водой, хронический дефицит мыла, нехватку дезинфекционных средств и тот факт, что из-за отсутствия топлива не функционировали бани и прачечные и что в холодных квартирах люди неделями не меняли одежду и толком не умывались, можно сделать вывод, что вспышки эпидемий в Петрограде были неизбежны.

В феврале 1918 г. в городе разразилась первая крупная эпидемия сыпного тифа. Быстро разрастаясь, эпидемия достигла своего пика в марте – первой половине апреля. В марте было зарегистрировано 896 заболеваний (в феврале – 413)[507] 507

Красная газета. 1918. 21 апреля.

[Закрыть] . Больше всего пострадала от эпидемии южная часть города, особенно Александро-Невский район, где было зарегистрировано в общей сложности 1317 заболевших[508] 508

Федоров И.Г. Эпидемия сыпного тифа в Петрограде в 1917–1918 гг. // Известия Комиссариата здравоохранения Союза Коммун Северной области. 1919. № 3–4. С. 35.

[Закрыть] На 1 мая 1918 г. в 13 городских больницах и 12 отделениях числились в общей сложности 15 581 человек, из них 2315 больных заразными болезнями и 12 157 остальных[510] 510

Там же. 24 мая.

Постепенно деятельность основанного 24 марта 1918 г. Комиссариата здравоохранения Союза Коммун Северной области[511] 511

До мая 1918 г. носил название Комиссариат здравоохранения Петроградской Трудовой Коммуны, а в июле 1919 г., после упразднения СКСО, был преобразован в Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Петроградского Совета.

[Закрыть] начала давать некоторые результаты. Работа медицинских учреждений была несколько упорядочена. После проведения в апреле муниципализации аптек стало улучшаться аптечное дело. Был организован центральный аптечный склад, многие аптеки были намечены к ремонту, внутри аптек устанавливались постоянные дежурства[512] 512

Красная газета. 1918. 24 мая.

[Закрыть] . Началась постепенная национализация больниц (этот процесс был завершен через два года).

Принятых мер, однако, оказалось недостаточно для предотвращения новых эпидемий. Серьезным недостатком в деятельности медицинских органов было отсутствие эффективной работы по профилактике заболеваний. Это и явилось одной из причин зарождения и быстрого распространения в Петрограде эпидемии холеры, которая поразила город в июле 1918 г. Источником эпидемии послужила загрязненная вода реки Невы: она оказалась зараженной холерными вибрионами. Первый случай холерного заболевания был обнаружен 4 июля. Эпидемия распространялась с большой скоростью. 5 и 6 июля было зарегистрировано 174 случая, 7 июля – 220, 8 июля – уже 450. Умерли от холеры в эти первые пять дней 14 человек. Сильнее всего эпидемия свирепствовала в Песках, Нарвском районе и в районе Невского и Литейного проспектов. Не было пока заболеваний в Лесном районе, где питьевая вода была лучше всего очищена и годна к употреблению[513] 513

Там же. 10 июля.

[Закрыть] . В последующий период от холеры больше всего пострадали Васильевский остров (особенно Гавань), Александро-Невский район и Новая Деревня[514] 514

Федоров И.Г. Эпидемия холеры в Петрограде 1918 г. // Известия Комиссариата здравоохранения Союза Коммун Северной области. 1918. № 1. С. 86.

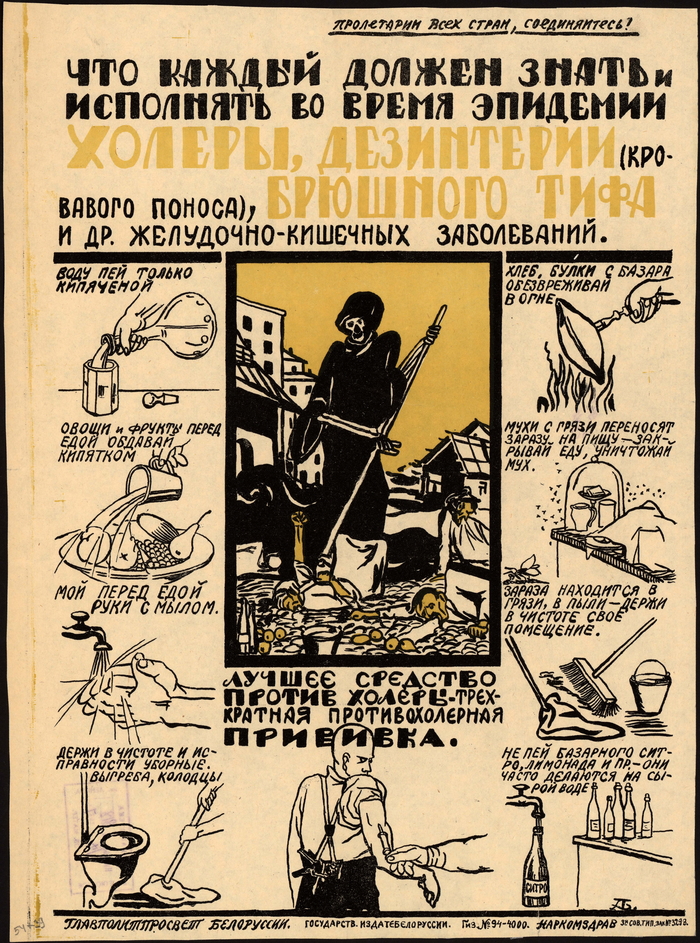

Городские власти были серьезно обеспокоены катастрофически быстрым распространением холеры и начали принимать неотложные меры по борьбе с эпидемией. Противоэпидемическая комиссия Комиссариата здравоохранения СКСО приступила к организации специальных пунктов для производства противохолерных прививок. Петроградский Совет принял решение ассигновать на борьбу с холерой 12 миллионов рублей и образовать Центральную рабочую комиссию по борьбе с холерой[515] 515

Красная газета. 1918. 11, 12 июля.

Отдел общественного питания принял ряд мер в столовых. Все столовые снабдили кипятильниками, на столах ставилась холодная вода с лимонной или соляной кислотой. Посуда промывалась кипятком, зелень мылась и ополаскивалась кипяченой водой, кушанья закрывались сетками или марлей. У входов в столовые поставили умывальники и чашки с раствором сулемы для опускания рук после мытья[517] 517

Там же. 24 июля.

[Закрыть] . Всем владельцам заведений квасных, фруктовых, минеральных вод было предписано вырабатывать напитки исключительно на кипяченой воде. Усилили санитарнопросветительную работу среди населения. Проводились лекции о холере и способах ее предотвращения, выпускались листовки и бюллетени, в общественных местах развешивались плакаты. Людей призывали не пить сырой воды, овощи и фрукты перед употреблением пропаривать и не есть свежими, истреблять мух, уничтожать кучи мусора. Отхожие места предписывалось поливать разведенной карболовой кислотой, керосином или чистым дегтем[518] 518

Там же. 17 июля.

В результате всех принятых мер дальнейшее распространение холерной эпидемии удалось остановить, и с конца июля она постепенно пошла на спад. Если в середине месяца заболевали ежедневно более 300 человек, 25 июля зарегистрировали 114 холерных заболеваний и 27 подозрительных по холере, а 5 августа – 88 холерных, 12 подозрительных и 11 острожелудочных[519] 519

Там же. 26 июля, 7 августа.

[Закрыть] . К концу сентября можно уже было говорить о полном прекращении эпидемии. Всего от холеры в городе умерли 4305 человек, из них более 3000 умерли в июле, когда эпидемия достигла своего пика. Общее же число заболевших составило около 12 тысяч человек (включая подозрительных по холере)[520] 520

Федоров И.Г. Эпидемия холеры в Петрограде 1918 г. С. 86.

[Закрыть] . Больше всего заболевших оказалось в Василеостровском (1483 человека, из них 452 в Гавани), Александро-Невском (1132 человека) и Нарвском районах. Максимальный коэффициент заболеваний – 21,2 человека на тысячу – дала Новая Деревня[521] 521

Там же. С. 86, 88.

[Закрыть] . Врач И.Г. Федоров, приведший эти данные, отмечал также, что ближайшие по времени холерные эпидемии 1892 и 1908 гг. эта эпидемия значительно превзошла по размерам, экстенсивности и стремительности развития[522] 522

Там же. С. 85.

[Закрыть] . Эту эпидемию в основном ликвидировали к концу 1918 – началу 1919 г.

Эпидемии холеры и испанки удалось ликвидировать относительно быстро. Гораздо более стойкими оказались различные формы тифа, в первую очередь сыпной. Вспышки тифозных эпидемий на протяжении трех послереволюционных лет возникали несколько раз, периодически то затухая, то вновь усиливаясь. Тиф появился в городе в 1917 г. – впервые за предшествующие 20 лет. Первая крупная вспышка, как уже упоминалось, имела место зимой-весной 1918 г., с осени 1918 г. вновь началось заметное увеличение заболеваемости тифом. В ноябре зарегистрировали 1500 случаев, в декабре – до 3000. В Городскую инфекционную больницу за 1918 г. поступило до шести тысяч больных тифом – больше, чем за все предыдущие 36 лет существования этой больницы. При этом нередкими были случаи заражения медицинского персонала. Смертность от сыпного тифа в эту эпидемию была относительно невысока – до 10 % заболевших (в предыдущую эпидемию умерло около 20 %)[524] 524

Петроградская правда. 1919. 10 января.

[Закрыть] . Сильнее всего заболеванию были подвержены жители Александро-Невского, Московского, Петроградского и Охтинского районов. Меньше всего пострадали Адмиралтейский и Коломенский районы[525] 525

Там же. 18 января.

[Закрыть] . За первую половину 1918 г. сыпным тифом в городе заболели 5500 человек[526] 526

Федоров И.Г. Эпидемия сыпного тифа в Петрограде в 1917–1918 гг. С. 35.

[Закрыть] . За 1919 г. было отмечено 36 367 заболеваний сыпным тифом, что было почти в 70 раз больше чем за 1917 г. (571 случай)[527] 527

Хромов Б.М., Свешников А.В. Здравоохранение Ленинграда. С. 29.

Следующая крупная вспышка тифозных заболеваний относится к началу 1920 г. Руководитель Отдела здравоохранения Е.П. Первухин связывал ее с последствиями боев под Петроградом во время отражения наступления армии Юденича. В те дни через город прошло большое количество воинских частей, которые, по мнению Первухина, и способствовали развитию эпидемии. Еще больше повлияли на рост эпидемии перебежчики от белых[528] 528

Петроградская правда. 1920. 3 февраля.

[Закрыть] . Для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии решили в недельный срок открыть все бани, как можно скорее обеспечить население мылом, усилить дезинфекционные мероприятия. Поскольку основными разносчиками эпидемии становились приезжие, одной из основных мер борьбы с эпидемией было признано обеззараживание прибывавших пассажиров. Чрезвычайная комиссия по борьбе с эпидемиями приступила к организации санитарно-пропускных пунктов на вокзалах.

Все приезжающие пассажиры пропускались через эти пункты, их вещи дезинфицировались, каждому пассажиру отпускалось по 1 /16 фунта мыла и чистое полотенце. Было начато оборудование санитарных поездов-бань[529] 529

Красная газета. 1920. 6 марта.

[Закрыть] . Весной-летом 1920 г. эпидемия тифа пошла на убыль. В целом же в течение этой эпидемии сыпным тифом заболели 23 684 человека, умерли 1816[530] 530

Петроградская правда. 1920. 22 июня.

[Закрыть] . Общее число заболевших было велико, но смертность от тифа заметно снизилась по сравнению с 1918–1919 гг.

Тифозные заболевания, таким образом, обычно усиливались с наступлением холодов. Именно так и произошло в конце октября 1920 г., когда похолодание ознаменовалось новой вспышкой сыпного и возвратного тифа[531] 531

Там же. 31 октября.

[Закрыть] . На этот раз эпидемия протекала довольно вяло и постепенно начала отступать со второй половины зимы 1921 г. За последнюю неделю января в Петрограде и пригородах зарегистрировали 73 случая сыпного, 6 – брюшного и 24 – возвратного тифа[532] 532

Там же. 1921. 4 февраля.

[Закрыть] . Общее улучшение питания и бытовых условий на протяжении 1921 г. создало условия для полного исчезновения тифозных эпидемий. Количество заболевших сыпным тифом в названном году понизилось в шесть раз по сравнению с 1920 г.[533] 533

Хромов Б.М., Свешников А.В. Здравоохранение Ленинграда. С. 31.

[Закрыть] Из всех эпидемических заболеваний тиф, таким образом, был самым большим бедствием для населения Петрограда. Посетившая в этот период бывшую российскую столицу Э. Сноуден, супруга одного из лидеров лейбористской партии Великобритании, обратила внимание на то, что у многих женщин и девушек волосы были коротко острижены. Англичанке объяснили, что короткие стрижки – это отнюдь не мода и не обычай среди русских женщин. Просто эти женщины переболели тифом и были вынуждены остричь волосы.[534] 534

Snowden E. Through Bolshevik Russia. P. 18.

Представленный фрагмент произведения размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО "ЛитРес" (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.

Бегство из крупных городов России в 1918 г. Как следствие тиф, холера, бесхозяйственность соввласти

Вологда – 1918 год. Разруха в головах и сортирах.

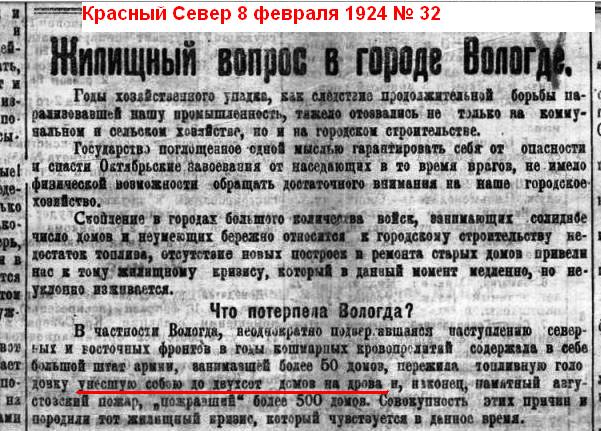

Зимой 1917-1918 года население Москвы и Петрограда резко сократилось - люди разбежались по России, спасаясь от голода, грабежей и разрухи.

В Москве уже в ноябре 1917 года 30 % домов были непригодны для проживания.

Из Петрограда сбежало не менее миллиона человек из двух с половиной миллионов населения , и десятки тысяч петроградцев умерли от голода и холода в своих заледеневших квартирах – в городе не работали водопровод и канализация, не было дров, и на дрова разбирали дома.

Как следствие, к весне 1918 года население тихой, сытой Вологды заметно выросло, и достигло 70 тысяч человек,

а через несколько месяцев эвакуировались советские учреждения Архангельской губернии.

К 70-ти тысячам местных обывателей и беженцев Красная Армия добавила еще не меньше 10 тысяч человек.

Кроме того, в условиях дефицита продуктов конина стала вполне обычным, и даже желанным мясом.

"Голодные годы в Петрограде. Разделка павшей лошади. 1919." (примеч.- картина И. Владимирова)

Встретили на ночной улице золотаря несколько вооруженных винтовками людей, обрезали постромки, увели лошадь, и ладно, если не застрелили.

Куда бежать, кому жаловаться? Поди знай, где та лошадь? В дивизионном обозе тащит телегу, или уже варится в котле ротной кухни?

Сохранился рассказ жительницы пригородной деревни Ватланово о том, как ее дед осенью 1918 года согласился выполнить заказ на улице Обуховской, и даже получил задаток. Днем поехал – и не вернулся, сгинул.

Приказ по гарнизону г. Вологды № 42 7 августа 1918 г.

Параграф 4

Всем общественным учреждениям, домовладельцам и квартиронанимателям в трехдневный срок привести в надлежащий порядок дворы и улицы, ввиду их антисанитарного состояния. Неисполнение сего параграфа будет караться штрафом в 1000 рублей с заменой в случае неуплаты месячному тюремному заключению.

Наблюдение за исполнением сего возлагается на гражданскую милицию.

28 августа – Обязательное постановление Комитета по борьбе с холерой: И опять тоже самое - . должны содержаться в чистоте. Чистка площадей проулков и дорог лежит на обязанности обывателей, учреждений и ведомств, каждый против своего места.

Отхожие места и выгребные ямы должны содержаться в чистоте.

И опять грозятся штрафом в 3 тысячи рублей или тремя месяцами тюрьмы.

(примеч. - какие забавные в Приказе ВЧК пункты - в) мобилизовать для работ всех находящихся на станциях пассажиров, 8) Следить, чтобы все прибывающие санитарные поезда своевременно разгружались. Оказывать содействие в разгрузке лазаретов от не нуждающихся в коечном лечении больных и раненых.)

Сыпной тиф встречается как спорадически, так и довольно значительными эпидемиями. Как всякой инфекции, заболеванию сыпным тифом предшествует индивидуальное или массовое понижение резистентности организма. Уже давно известно, что во время стихийных бедствий, голода, войны начинаются эпидемии сыпного тифа. Такие эпидемии наблюдались в целом ряде стран и у нас в СССР. Плохое питание, плохие бытовые условия (жилище, одежда) и скученность - вот те моменты, которые обычно играют первостепенную роль в развитии сыпного тифа. По Лондонской статистике из 18268 больных сыпным тифом на долю бедняков падает 9676%. То же Наблюдалось и до революции в Ленинграде. За 9 лет на долю бедных классов приходилось 96,8% заболеваний, на долю зажиточных — 3,5%, а на долю богатых — меньше 0,8%. По данным Добрейцера, в 1924 г. сыпной тиф дал заболеваний больше в деревнях, нежели в крупных городах. Так в среднем, по РСФСР на 10000 населения в губернских городах было 7,4, а вне их 13,3. Особенно яркие цифры дают Архангельская губерния (3,7 и 18,6), Нижегородская губерния (8,7 и 27,7), Вотская область (4,6 и 14,9) и Бурято Монгольская республика (12,0 и 67,1).

Таким образом, из этих последних данных можно придти к выводу, что сельское население, живущее в антисанитарных условиях и более грязно, страдают больше от сыпного тифа, нежели жители городов, где санитарно-гигиенические условия значительно лучше. Могут наблюдаться и обратные отношения, если в крупных центрах наряду с антисанитарными условиями имеется скученность, способствующая развитию сыпного тифа. Если в Мексике наблюдалась сравнительно большая заболеваемость среди зажиточных, чем в других странах, то это объясняется особенными условиями местной жизни, где зажиточное население приходит в более тесное соприкосновение с бедным классом, до чрезвычайности грязно живущим.

Изучение условий мексиканской жизни в этом отношении очень поучительно. Бедноты в городе Мексике пропорционально больше, чем в других больших городах Европы. Узкие и тесные улицы даже в центральной части города заполнены индейцами, одетыми в кишащие насекомыми лохмотья. Они просят милостыню, продают газеты, торгуют мелкими товарами. Прохожие по таким улицам находятся в постоянном соприкосновении с ними и поэтому насекомые переходят с платья на платье.

Кроме того, уличные экипажи, которыми широко пользуется население, чрезвычайно загрязнены кучерами, по своей нечистоплотности не отличающимися от уличных нищих.

Домашняя прислуга, обыкновенно — приходящая, живет в ужасающей грязи и тесноте, приносит в дом более зажиточных людей всю ту грязь, которая составляет особенность их жилищ. А если к атому прибавить, то вшивость в Мексике (на Центральном плато) чрезвычайно распространена, то будет понятно, что в Мексике и зажиточные классы болеют сыпным тифом. (Russel M. Wilder).

| Годы | По всей России | В Европейской России | В Петрограде |

| 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 | 52523 52601 59184 70402 54176 76831 52412 51984 103259 | 51324 51732 57858 67369 52347 73919 50522 79232 92764 | 183 80 92 480 224 405 130 81 272 |

Усиление эпидемии в 1905 году совпало с обеднением населения, благодаря Русско-японской войне и общему недороду хлеба. Усиление эпидемии в 1908 г. можно объяснить понижением общего благосостояния населения вследствие революционного движения 1904-1907 года.

Эпидемии 1892—1894 гг., давшей за три года 437410 заболеваний сыпным тифом, также предшествовал голод. И, наконец, эпидемия в СССР в годы гражданской войны и интервенции (1918—1922 гг.) дала 6850639 заболеваний.

Ко всем цифрам заболеваемости сыпным тифом в означенные годы надо подходить с большой осторожностью: они несомненно меньше действительных. Нам приходилось много раз убеждаться при личных опросах в местах эпидемий, насколько официальные данные ниже настоящей заболеваемости; причиной тому и несвоевременное извещение, и полное отсутствие извещений, и неправильный диагноз, и отсутствие учета обрывных и неясных форм. Все это заставляет нас внести значительный корректив в статистику заболеваемости сыпным тифом. А. А. Тарасович считал необходимым внести корректив, увеличивая официальные цифры от двух до пяти раз. Тарасович считает, что за 1918 г. коэффициент поправки нужно принять за 5, по Сибири — за 5, по Украине — за 4, а всего вместо 6690000 заболеваний сыпным тифом за 1918—1922 гг. должно считать 24950000.

Войны, во время которых встречаются благоприятные условия для распространения сыпного тифа, как об этом говорилось выше (скученность, недостаточное питание, физическое и нервное переутомление), всегда давали значительное количество заболеваний сыпным тифом. Характерно, что хорошие санитарно-гигиенические условия и улучшенное питание быстро снижают заболеваемость. Так, во время Русско-японской войны, когда русские войска хорошо питались, сыпного тифа сравнительно с предыдущими войнами было мало (Клодчицкий). В мировую войну в некоторых армиях (турецкой, сербской) при значительной скученности и недостаточности питания сыпной тиф принял угрожающие размеры. Так, сербская армия потеряла от сыпного тифа 48000 человек при общем населении в З 1 /3 миллиона.

Минувшая гражданская война в СССР и интервенция, связанные с беженством и голодом, также дали, как указано было выше, значительное количество жертв.

Помимо недостаточного питания благоприятными факторами для развития сыпного тифа служат: чрезмерная физическая работа, умственное переутомление и недосыпание. Murchison считает, что и страх перед болезнью усиливает восприимчивость к сыпкому тифу.

Организм, ослабленный другими болезнями, делается особенно восприимчивым к сыпному тифу (и наоборот). Недаром эпидемии сыпного тифа следуют за другими эпидемиями или им предшествуют или, наконец, сопутствуют. В особенности возвратный тиф, брюшной тиф, дизентерия и холера давно отмечены среди таких болезней. Так, за 5 лет (1918—1922 гг.) на территории СССР наравне с сыпным тифом было заболевших возвратный тифом 1607832 и дизентерией — 1566234 (Добрейцер).

Для развития эпидемии требуется еще скученность в жилищах. Сыпной тиф на кораблях, а, в особенности, в тюрьмах, находит себе богатую жатву, благодаря такой скученности. Известны тюрьмы, в которых сыпной тиф не переводится и которые служат постоянным источником тифа для окружающего населения. По данным 1908 года, в тюрьмах Екатеринославской, Киевской и многих других население вдвое и втрое превышало норму. Такая же скученность отмечается в артельных помещениях рабочих, которые дают богатую почву для развития сыпного тифа, и в помещениях переселенцев. По Бертенсону, большие и узловые железнодорожные станции, где скопляются массы ожидающих пассажиров, также служат очагами для распространения сыпного тифа.

В годы гражданской войны (1918—1922) сыпной тиф перевозился по железным дорогам с фронта преимущественно беженцами и заражал районы, до того свободные от эпидемии.

Влияние различных факторов на развитие сыпного тифа с большой яркостью выявилось в Ленинграде в 1918—1922 гг., когда население не имело дров, мыла и плохо питалось, к тому же жило в большой скученности (из-за экономии топлива).

Мы в свое время (1920 г.) указали уже, что напряжение сыпно-тифозной эпидемии, зависящее от большой вшивости, может быть обозначено коэффициентом по формуле:

В этой формуле m — скученность, a — санитарное неблагополучие в связи с невежеством, s — количество мыла, с — количество тепла. Коэффициент прямо пропорционален m — скученности и а — санитарному неблагополучию и обратно пропорционален s — количеству мыла и с — количеству дров (тепла). В 1920 г. коэффициент Ρ достиг в Ленинграде максимума, так как знаменатель был очень мал, а числитель резко увеличился.

Влияние климатических условий на развитие сыпного тифа подмечено в разных странах. Сыпной тиф должен быть назван типичной зимне-весенней болезнью, как правило, нужно принять усиление тифа зимою и ослабление летом. Это наблюдалось как но Франции и Тунисе, так и в СССР, Египте и Индии. В Ленинграде самое благоприятное время года для развития сыпного тифа — весна и зима, а менее всего заболеваний наблюдается осенью. В деревнях особенно резко отмечается влияние времени года на развитие сыпного тифа. Зима (вторая половина) и весна дают больше заболеваний, чем лето.

По Добрейцеру, сыпной тиф наиболее высокие цифры дает с января по май с максимумом подъема то в январе, то в марте. В июне он резко понижается, быстро спускается и дает минимум в сентябре. Новый подъем начинается с декабря.

В следующей таблице (см. страницу 23) приводится (по Экелю) сезонное распределение сыпного тифа по Европейской России и Украине за 1902—1924 гг.

Сыпной тиф нужно считать болезнью умеренного и холодного климата. В жарких странах, в Индии и Мексике, болезнь встречается в гористых частях (Russel М. Wilder).

Влияние возраста на восприимчивость к сыпному тифу давно отмечалось. Чаще всего болеют люди в молодом возрасте; так, по данным Рабиновича, в 1908 г. в Киеве из 3099 заболевших 1895 были в возрасте 15—30 лет. В Ленинграде наибольшее число заболевающих также падает на возраст 16—30 лет. По данным Murchison'a, за периоде 1847 по 1857 год в Лондонском госпитале на этот возраст падает 2933 из 3456 случаев. Однако, сыпной тиф встречается и в более юном возрасте. Эмпнет наблюдал сыпной тиф у пятилетнего ребенка.

Пол, согласно всем европейским авторам, не имеет значения в смысле предрасположения к заболеванию. Если в большинстве статистических данных все же имеется некоторый перевес на стороне мужчин, то это объясняется преобладанием данных о заболеваниях в тюрьмах, ночлежных домах и войсках. Известны эпидемии преимущественно среди женщин, как это описал Thoinot в эпидемию 1893 г. в Бретани: мужское население было занято рыбной ловлей и отсутствовало дома, где оставались одни женщины.

| Месяцы | 1902-1914 гг | 1920-1924 гг | |

| Европ. Россия | Украина | ||

| Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь | 1243 1561 1630 1700 1334 870 570 478 496 548 726 882 | 1267 1558 1581 1698 1326 872 570 442 477 570 756 942 | 1597 2272 2198 1957 1571 973 450 202 140 156 226 350 |

| Средняя ежедневная за год | 1000 | 1000 | 1000 |

| Общее число случаев | 1090569 | 408660 | 1200653 |

Относительно влияния рода занятий на заболеваемость сыпным тифом, то в старой литературе встречаются указания, что мясники и кожевенники не болеют сыпным тифом. Может быть, тут имеют значение косметические факторы, мешающие развитию вшей? С другой стороны, всегда указывалось, что наиболее подвержены заболеванию лица, ухаживающие за больными. Медицинский персонал всегда давал большой процент заболеваний и обычно там, где гигиенические и санитарные условия были неудовлетворительными. Громадная заболеваемость медицинского персонала отмечается в различные эпидемии. В Ирландии в эпидемию 1847 года заболело не менее 500 врачей, из них умерло 147. В России в 1908 г. умерло от сыпного тифа 32 врача. По Новосельскому, на 100000 населения у нас умирает от сыпного тифа врачей 84,7. В 1915 году в Самаре (по данным А. Матульского) заболело сыпным тифом 11 врачей, из которых умерло 5, сестер милосердия заболело 37, умерло 4, фельдшеров заболело 22, умерло 11, сиделок и санитаров заболело 168, умерло 68.

В последнюю войну в сербской армии из 350 врачей (по 1 апреля 1915 года, по данным Бркичзвой) умерло от сыпного тифа 120.

Россия и СССР принесли много жертв медицинские персоналом и особенно врачами за последнюю сыпнотифозную эпидемию. По нашим данным, за время с 1917 по 1922 г. с России погибло от сыпного тифа 1400 врачей. Эта цифра выведена из данных НКЗ, указывающих, что в эти годы болело на 1000 врачей 300 и умирало 70. Смертность врачей доходила до 33% в Харькове и до 38% в Кременчуге.

По Жбаккову, с 1914 по 1927 г. всего умерло 4033 врачей, из них 3087 умерло до 1922 года, а с 1922 до 1927 года — 643. По возрастному составу 48% из них было от 31 до 50 лет. На долю сыпного тифа, по Жбанкову, падает 56% всех смертей, а общее число жертв на указанный период равно около 1800 человек. Особенно поражает высокая смертность врачей, она значительно выше, чем смертность среднего и младшего медперсонала и людей других профессий соответствующего возраста. В чем причина такой чувствительности организма врача к сыпному тифу? Мы считаем, что вся деятельность врача еще со школьной скамьи требует от него напряжения нервной системы, что косвенно влияет на сердечно-сосудистую систему. При сыпном тифе прежде всего поражаются обе системы, и организм, ранее сенсибилизированный, легко делается жертвой сыпнотифозного вируса.

Griesinger отмечает частое заболевание прачек, а Еichhorst — также и лиц, хранящих белье и платье больных.

Необходимо признать некоторую долю расовой невосприимчивости к сыпному тифу. Наблюдения в Мексике показали, что среди местного населения меньше заболеваемости и смертности, чем среди европейцев и уроженцев северных штатов, хотя последние живут более гигиенично. Имеются и обратные отношения.

Однако, личная невосприимчивость к сыпному тифу не поддается учету и часто дает интересные факты. Имеются лица (врачи, сиделки), которые в течение многих лет не заражаются тифом, сколько бы они ни возились с больными; другие, наоборот, чрезвычайно легко заражаются. Приобретенный иммунитет при сыпном тифе считается довольно прочным и длительным, и вторичное заболевание бывает чрезвычайно редко и, по Мurshison'у. реже, чем при оспе и скарлатине.

Ход сыпнотифозной эпидемии не представляет чего либо характерного. В зависимости от большей или меньшей скученности, от длительности соприкосновения с больными той или другой группы населения и от обилия вшей эпидемия может протекать различно. В общем можно указать на частые подъемы кривой эпидемии, и прежде, чем эпидемия кончается, нередко заметны периоды ее усиления. Эпидемия может продолжаться один сезон и на следующий год но повториться или же повторяться в течение нескольких лет.

В странах, где сыпного тифа нет, он заносится больными людьми и, в зависимости от местных условий, принимает то или иное течение. В целом ряде эпидемий отмечена связь заболеваний с определенными домами и квартирами.

Читайте также: