Как выглядит туберкулез кости на снимке

Туберкулез костей возникает в результате гематогенного заноса микобактерий в костную ткань при генерализованном инфекционном процессе. Чаще всего туберкулезом костей заболевают дети – в период наиболее интенсивного роста. Поражаются туберкулезом кости, содержащие красный мозг и, как правило, туберкулезные изменения локальны – захватывают одну кость.При туберкулезе поражаться могут любые кости скелета – короткие и длинные, наиболее часто – кости конечностей (эпифизы плечевой, лучевой, большеберцовой, бедренной костей, кости стопы), позвонки, реже – кости черепа (свода и лицевого скелета).

Признаки туберкулеза костей и суставов на рентгенограммах

Туберкулез тазобедренного сустава (туберкулезный коксит)

Туберкулез тазобедренного сустава на рентгенограммах: слева – с локализацией очага в большом вертеле бедренной кости, справа – с вовлечением в процесс сустава целиком

Деструкция седалищной кости при туберкулезе

Туберкулез коленного сустава (туберкулезный гонит)

Туберкулезный гонит на рентгенограммах: видна выраженная деформация коленного сустава, признаки костной атрофии и остеопороза, контактная деструкция суставных поверхностей

Туберкулез голеностопного сустава

На рентгенограммах при туберкулезе голеностопного сустава очаг деструкции выявляется в таранной кости либо в большеберцовой кости (реже). Часто при данной локализации туберкулеза поражается не изолированно голеностопный сустав, а также подтаранный сустав и другие суставы стопы.Остеопоротические изменения костей плюсны и предплюсны, голеностопного сустава резко выражены.

Слева – участок деструкции локализован в пяточной кости, справа – в 1 плюсневой кости

Туберкулез плечевого сустава

Туберкулез локтевого сустава

Очаг деструкции при туберкулезе данной локализации можно обнаружить в локтевой кости, реже – в плечевой кости. Поражение лучевой кости при туберкулезе локтевого сустава нехарактерно, однако может иметь место при распространенной патологии. Очаги в костях по типу казеозного некроза сопровождаются периостальной реакцией, развитием костной атрофии и остеопороза – при хроническом течении.

Очаг деструкции локтевой кости при туберкулезе

Туберкулез лучезапястного сустава

Изменения при туберкулезе лучезапястного сустава могут быть выявлены рентгеновским способом как в лучевой кости, так и в костях запястья и в пястных костях.

Туберкулез лучезапястного сустава. На рентгенограмме виден участок деструкции лучевой кости, тотальное разрушение костей запястья

Туберкулезный спондилит (туберкулез позвоночника)

Туберкулезный спондилит – форма туберкулеза костей, которая наиболее часто встречается у детей в возрасте до 5 лет. Наиболее характерна для туберкулезного спондилита локализация очагов деструкции в грудных позвонках, затем – в поясничных, крестцовых и шейных. Поражение позвонков всегда множественное, локализация каверн у взрослых – по периферии, у детей – в центре тела позвонка (в связи с особенностями кровоснабжения). На рентгенограмме при туберкулезе позвонков можно выявитьнарушение их структуры и формы (позвонок становится клиновидным вследствие патологического перелома), а также изменения паравертебральной клетчатки (уплотнение и расширение ее за счет инфильтрации и отека), а также наличие паравертебральных натечников.

Признаки туберкулеза позвонка на рентгенограмме – слева. Данное состояние небходимо дифференцировать с неинфекционным спондилитом, компрессионным переломом тела позвонка, остеохондропатией Кальве (у детей) или Кюммеля (у взрослых). Справа – обызвествленный туберкулезный натечник в паравертебральной клетчатке

Получите мнение независимого врача по Вашему снимку

Пришлите данные Вашего исследования и получите квалифицированную помощь от наших специалистов

Основные рентгенологические признаки туберкулезного поражения кости:

- ранние трофические изменения костной ткани — остеопороз, атрофия кости; они выявляются при сравнительной оценке рентгенограмм симметричных отделов скелета;

- изменения величины суставной щели, межпозвоночных пространств: расширение на ранней стадии процесса, сужение вплоть до исчезновения при последующем его развитии;

- очаговый характер первичной костной деструкции: деструктивный очаг овальной или округлой формы располагается преимущественно в метафизе длинных трубчатых костей, в толще губчатой кости, отграничен тонким ободком более плотной кости, имеет плотные включения — кальцинированные казеозные массы;

- контактный характер костной деструкции: развитие очагов деструкции в эпифизе вследствие разрушения эпифизарного хряща, в смежных телах позвонков в результате разрушения межпозвоночного диска, в смежных костях сустава при разрушении покровного хряща; контактные деструктивные изменения выявляются и уточняются при томографическом исследовании костей и суставов;

- изменение степени плотности теней мягких тканей вблизи очага поражения: при туберкулезе суставов — уплотнение и расширение тени капсулы сустава, появление ограниченных плотных теней в толще мягких тканей конечности — абсцессов; при туберкулезе позвоночника — симметричные шаровидные или веретенообразные утолщения пре- и паравертебральных тканей, расширение и деформация контура большой мышцы поясницы с одной или обеих сторон либо исчезновение ее тени с одной стороны;

- ранние нарушения нормальных анатомических соотношений в пораженных отделах скелета: деформации, нарушения правильной оси конечности, сустава, позвоночника; при туберкулезе суставов — децентрация сустава, подвывихи, вывихи суставных концов, эпифизеолиз различной степени, некроз эпифиза; при туберкулезе позвоночника — спадения и смещения тел позвонков, угловые искривления позвоночного столба.

Туберкулез почек у детей длительное время считался казуистическим заболеванием, обычно выявляемым на аутопсии. Единственным, но часто безуспешным методом лечения была нефрэктомия. За последние 2 — 3 десятилетия число клинических наблюдений туберкулеза мочевой системы у детей и подростков значительно увеличилось и составляет, по данным разных авторов, 8 — 10 % туберкулеза мочеполовой системы во всех возрастах…

Важное значение в появлении туберкулеза кожи имеют условия быта, питания ребенка и ухода за ним. Травмы кожи и слизистых оболочек могут оказаться разрешающими факторами для локализации очага туберкулезного поражения при условии наличия органного туберкулеза и специфического аллергического состояния организма ребенка. Туберкулез кожи характеризуется значительным разнообразием форм, зависящим от типа микобактерии, их вирулентности, резистентности организма, от…

Изменения в гемограмме зависят в значительной мере от формы лимфаденита, его течения и характера специфических изменений в легких. При остром начале и обострениях лимфаденита отмечаются лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом, моноцитоз, лимфопения. В литературе существует мнение, что туберкулез периферических лимфоузлов протекает на фоне высокой чувствительности к туберкулину. По нашим данным, у больных туберкулезным лимфаденитом гипергические реакции…

Туберкулезный перифлебит сетчатки (рецидивирующее юношеское кровоизлияние в стекловидное тело) относится к числу тяжелейших заболеваний, нередко приводит к значительному снижению зрительных функций. Развивается путем прямого перехода воспаления из хориоидальных очагов. На глазном дне на фоне симптомов перифлебита видны характерные туберкулезные очаги. Туберкулезная отслойка сетчатки имеет двоякий патогенез. В одних случаях она является результатом дислокации сетчатки в…

Для диагностики туберкулезного мезаденита предложен метод прямой лимфографии. В лимфатические сосуды стопы вводится 1 мл контрастного вещества — йодолипола. Через 20 — 30 мин и затем через 24 ч выполняется рентгенограмма. Ведущие лимфографические признаки туберкулеза абдоминальных лимфатических узлов у детей: увеличение тени паховых, подвздошных лимфатических узлов как симптом гиперплазии их; краевые и центральные дефекты наполнения…

Туберкулез - это заболевание, которое для многих звучит как приговор. Другие считают, что эта болезнь возникает только у неблагополучных людей. Однако туберкулез легких - это излечимое заболевание, которое получает все большее распространение в наши дни среди всех слоев населения. Поэтому важно знать, как выглядит туберкулез на снимке и как его отличить от других патологий, поражающих легкие.

Что можно увидеть при помощи флюорографии

Данный способ диагностики очень распространен для раннего выявления патологии легких. Это рентгенологический метод, который заключается в отражении рентгеновских лучей от тканей внутренних органов. Ткани разной плотности по-разному способны отражать излучение, что и дает возможность увидеть их на снимке.

Что показывает флюорография легких? С ее помощью можно увидеть такие изменения органов грудной клетки:

- нарушения структуры тканей легкого;

- воспаление паренхимы легкого;

- наличие новообразований;

- болезни сердца и сосудов;

- очаги туберкулеза легких;

- разрастание соединительной ткани в легких;

- наличие полостей: кисты, абсцесса (гнойной полости);

- профессиональные заболевания дыхательной системы, связанные с накоплением в легких пыли или других вредных выбросов (пневмокониоз, антракоз, саркоидоз).

Показания к флюорографии

Этот диагностический метод используется как в профилактических целях (один раз в год), так и при определенных недугах:

- выяснение причины кашля, болей в грудной клетке, одышки;

- подозрение на наличие воспаления легких (пневмонии);

- наличие патологии сердца и сосудов (атеросклероз, аневризма аорты, патология сердечных клапанов);

- контакт с больным туберкулезом;

- подозрение на инфицирование ВИЧ;

- поиск инородных тел в дыхательных путях и верхних отделах желудочно-кишечного тракта.

Противопоказания к флюорографии и рентгену

Хотя выявление очагов туберкулеза на рентгене - наиболее информативный способ диагностики данного заболевания, рентгенологическое обследование связано с лучевой нагрузкой, а поэтому к его проведению есть ряд противопоказаний:

- возраст ребенка до 15 лет;

- тяжелое состояние больного, при котором его невозможно транспортировать в рентген-кабинет;

- беременные женщины, особенно в период первого триместра, так как тогда происходит формирование органов ребенка;

- женщины в период лактации;

- дыхательная недостаточность с тяжелым течением.

Отличия флюорографии и рентгена

При необходимости обследовать органы дыхательной системы у многих возникает вопрос о том, что выбрать: флюорографию или рентген легких.

Флюорография - более дешевый способ, так как для его проведения нужно меньшее количество пленки. Кроме того, для ее проявления не нужно использовать специальные приборы, снимки проявляются сразу же на пленке. Ввиду своей высокой доступности флюорография получила широкое распространение при профилактических осмотрах.

Однако она не так точна и информативна, как рентген. Поэтому для постановки точного диагноза и контроля над заболеванием в динамике необходимо провести рентгенографию органов грудной клетки. Еще один плюс рентгена - меньшая лучевая нагрузка, поэтому при необходимости рентген-диагностики беременным и детям назначается именно этот метод.

Как проявляется патология легких на рентгене

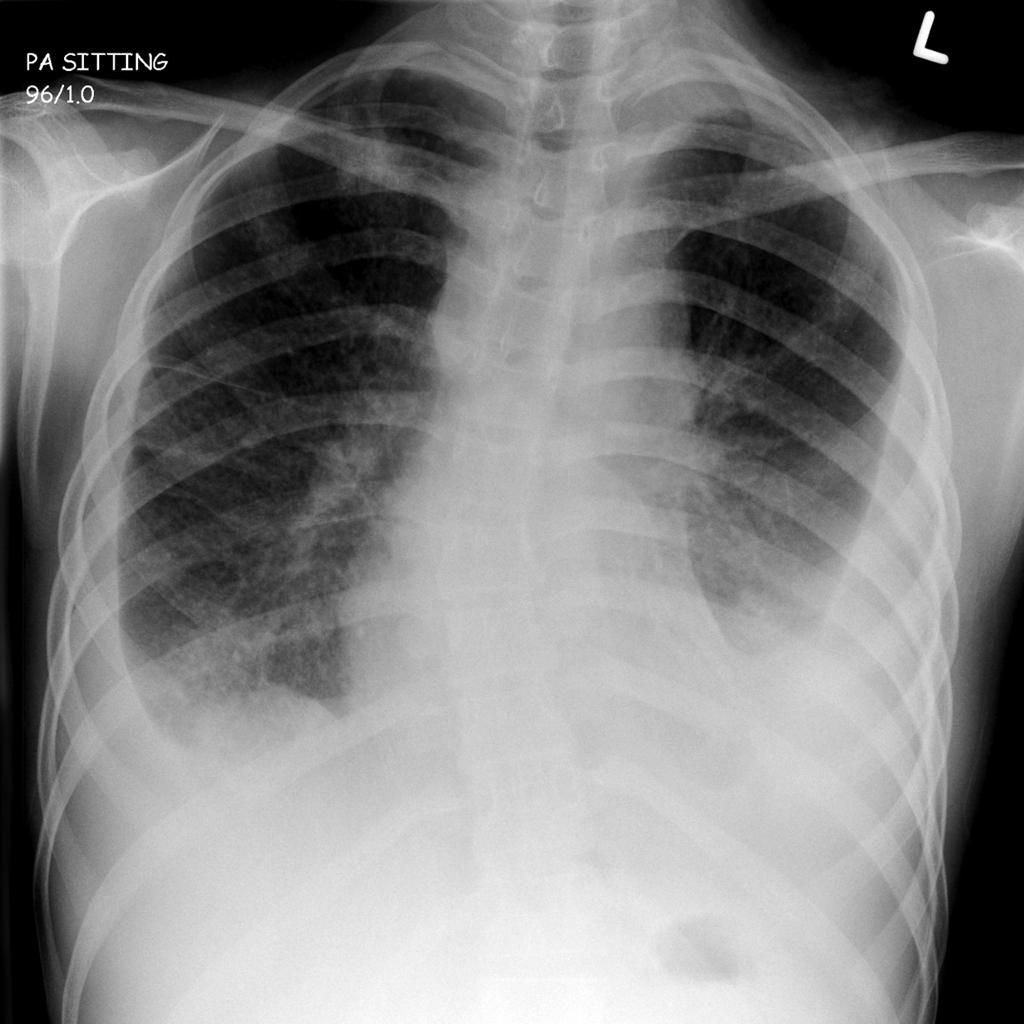

При развитии патологического процесса в легочной ткани наиболее характерный рентгенологический симптом - наличие тени в легком. Поэтому у многих может возникнуть вопрос по поводу затемнения в легких на флюорографии. Что это обозначает?

Затемнение может быть тотальным (покрывать всю легочную ткань) и локальным (занимать небольшой участок). Тотальное затемнение представляет собой тень белого света без четких контуров, занимающую большую часть легких. Она может быть как одно-, так и двусторонней.

Ограниченную тень рентгенологи подразделяют на очаг и инфильтрат. Очаг имеет диаметр до 10 мм, а инфильтрат - более 10 мм. Инфильтрат не имеет четких контуров и чаще всего возникает при пневмонии (воспалении легких), плеврите (воспалении плевры - оболочки, окружающей легкое).

При ответе на вопрос о том, что это - затемнение легких на флюорографии, стоит также отдельно выделить симптом одиночной округлой тени. Как правило, она представляет собой очаг размером 10-15 мм и может появляться при таких заболеваниях:

- туберкулема;

- периферическая опухоль;

- абсцесс;

- киста;

- аневризма артерии (мешкообразное выпячивание ее стенки).

Множественные округлые тени могут быть проявлением того, как выглядит туберкулез на снимке. Также они характерны для раковых метастазов в легкие.

Виды туберкулеза

То, как выглядит туберкулез на рентгеновских снимках, непосредственно определяет вид этого заболевания.

Выделяют следующие рентгенологические типы туберкулеза:

- инфильтративный;

- кавернозный;

- фиброзно-кавернозный;

- диссеминированный;

- цирротический;

- первичный туберкулез.

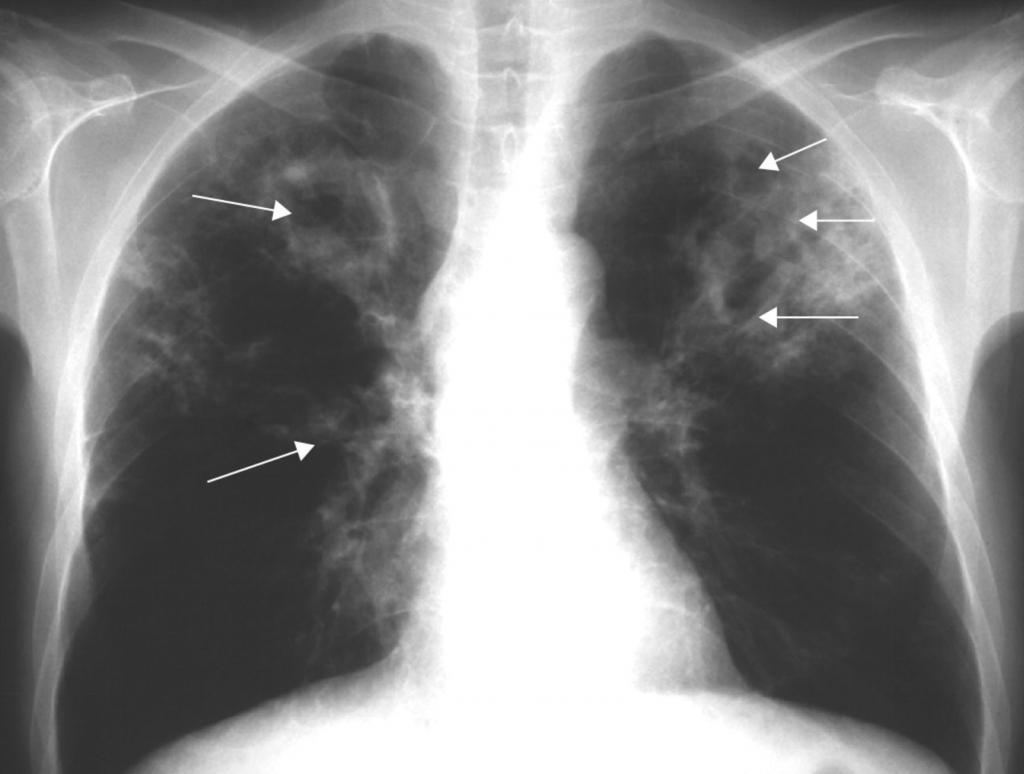

Инфильтративная форма

Это наиболее распространенная форма туберкулеза, которая встречается более чем в 60 % случаев. Она характеризуется распространенным некрозом (гибелью) ткани легкого. В зависимости от того, что показывает флюорография легких, выделяют несколько подтипов инфильтративного туберкулеза:

- круглый инфильтрат - затемнение овальной или округлой формы в верхних отделах легких, чаще всего под ключицей;

- облаковидный инфильтрат - тень однородной структуры с неровными границами;

- краевой инфильтрат - тень имеет форму треугольника, вершина которого направлена к корню легкого;

- дольковый инфильтрат - представляет собой группу слившихся очагов различной плотности;

- лобит - тень больших размеров, охватывающая целую долю легкого, имеет неоднородную структуру.

Кавернозная форма

Кавернозный туберкулез на рентгене характеризуется наличием полостей, или каверн. Они образуются при некрозе и распаде легочной ткани. При продолжительном течении заболевания вокруг полости разрастается соединительная ткань, тогда возникает другая форма туберкулеза - фиброзно-кавернозная.

Все каверны при туберкулезе можно поделить на несколько групп в зависимости от их структуры:

- капсулированные - полость имеет стенку из трех слоев (капсулу);

- санированные - полости не содержат гноя и остаются после выздоровления;

- эластические - полости имеют нагноение внутри, а их стенка состоит из двух слоев;

- фиброзные - образование соединительнотканной оболочки вокруг, что свидетельствует о переходе в следующую форму.

На рентгене кавернозный тип туберкулеза выглядит следующим образом:

- белая округлая тень (затемнение), в центре которой определяется черная легочная ткань (просветление);

- четкие контуры тени;

- возможно наличие так называемой дорожки к корню легкого.

Наиболее частая локализация каверн - верхние отделы легких, под ключицей.

Фиброзно-кавернозная форма

Является свидетельством хронического туберкулезного процесса. Происходит деформация ткани легкого и верхних дыхательных путей (трахеи, бронхов). При таком течении заболевания характерно чередование обострений (с кашлем, кровохарканьем, одышкой) и ремиссии, когда больного ничего не беспокоит.

Описание снимков туберкулеза при фиброзно-кавернозной форме имеет следующие особенности:

- полость с более толстой и ярко выраженной стенкой, чем при кавернозном туберкулезе;

- смещение трахеи в сторону образования каверны;

- деформация легочного рисунка;

- размещение полостей в верхних отделах.

Диссеминированная форма

Эту форму туберкулеза можно поделить на острую, подострую и хроническую. Как правило, развивается остро со стремительным распространением туберкулезных палочек по всему организму.

Выделяют еще одну классификацию в зависимости от способа распространения микобактерий:

- гематогенное - на рентгене проявляется более крупным размеров очагов, находящихся в верхних отделах легких;

- лимфогенное - очаги среднего размера, размещенные преимущественно в нижних отделах;

- лимфобронхогенное - характерно одностороннее поражение в нижних отделах легкого.

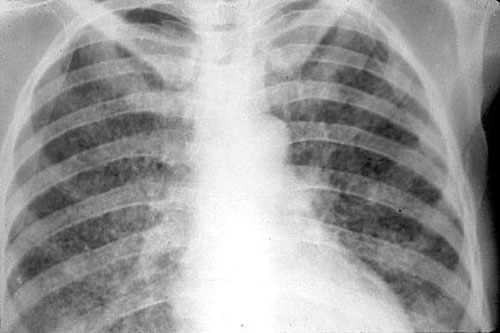

То, как выглядит туберкулез на снимке, зависит как от характера его распространения, так и от остроты процесса. Наиболее характерный подтип диссеминированного туберкулеза - милиарный туберкулез. Он представляет собой острую, чаще всего гематогенную инфекцию.

Ниже перечислены основные его признаки на рентгене:

- большое количество мелких очагов, несколько миллиметров в диаметре;

- очаги равномерно распространены по всему легочному полю;

- иногда очаги сливаются;

- корни легких несколько приподняты;

- иногда объем легочной ткани становится меньше.

Цирротическая форма

Данный вид туберкулезного процесса отличается масштабным разрушением легочной ткани и разрастанием на ее месте соединительных волокон.

На рентгене цирротическая форма проявляется следующим образом:

- массивное затемнение высокой плотности, выглядит как ярко-белая тень;

- уменьшение объема пострадавшего легкого;

- пористый вид легочного рисунка в нижних отделах;

- смещение корня легкого и тени органов средостения в больную сторону.

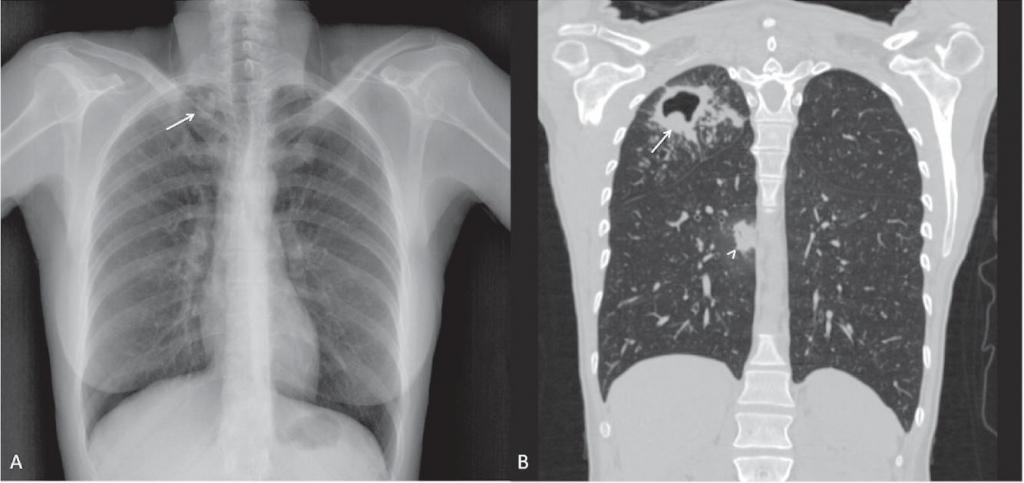

Первичный туберкулез

Эта форма туберкулеза поражает детей или пожилых людей. Выделяют три подтипа:

- туберкулез невыясненной локализации;

- туберкулез внутригрудных лимфатических узлов;

- первичный туберкулезный комплекс.

При первом подтипе, несмотря на наличие симптоматики, изменения в легких на рентгене выявить не удается. Поэтому необходимо дальнейшее обследование для выяснения локализации патологического процесса.

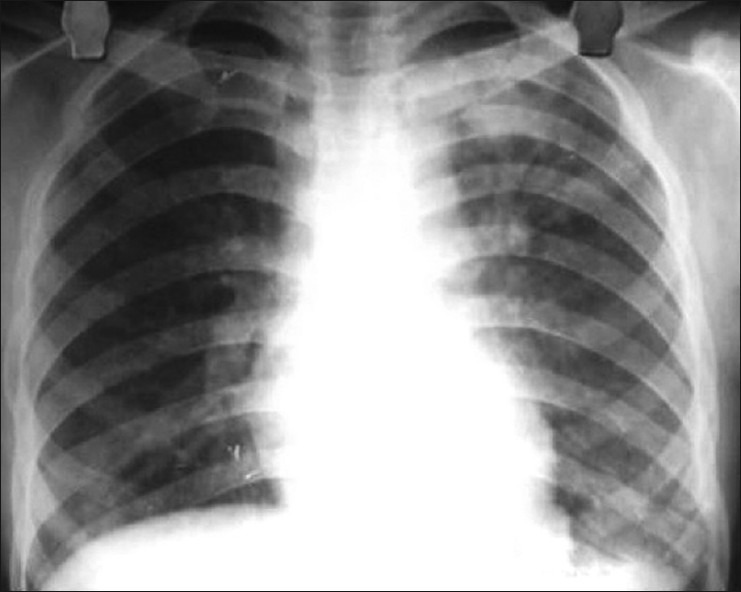

При втором подтипе поражаются лимфатические узлы средостения: парабронхиальные, парааортальные, паратрахеальные. То, как выглядит туберкулез на снимке, напрямую зависит от локализации пораженных лимфатических узлов:

- характерно расширение корня легкого с размытыми краями;

- возможно наличие неоднородности полей легкого.

Первичный туберкулезный комплекс определяется на рентгене при наличии таких трех признаков:

- "дорожка", которая идет к корню легкого (лимфангит);

- расширение корня, связанное с воспалением лимфатического узла (лимфаденит);

- очаг высокой плотности в ткани легкого, возникающий при отложении солей кальция (очаг Гона).

Дифференциальная диагностика туберкулеза

Как правило, при постановке диагноза туберкулеза с помощью рентгена необходимо уметь отличать его от рака легкого и пневмонии. Часто разницы на снимках пневмонии и туберкулеза, особенно при инфильтративной форме, практически нет. Однако есть и некоторые отличия. Пневмония обычно представляет собой одностороннее поражение, в то время как туберкулез в большинстве случаев поражает легочную ткань с двух сторон.

Кроме того, инфильтрат при пневмонии локализуется в нижних отделах, а при туберкулезе - в верхних. Инфильтрат более выражен при туберкулезе, часто имеются очаги деструкции, диссеминации.

Также нужно отметить, отличается ли на снимках рак от туберкулеза. Иногда сделать это довольно сложно, особенно при очаговых формах туберкулеза. Поможет в этом ряд следующих признаков:

- раковая тень интенсивна, с более размытыми контурами;

- тень при раке в большинстве случаев имеет однородную структуру;

- рост туберкулезного процесса, если нет диссеминации, ограничен плеврой, а поэтому не прорастает в соседние доли легкого;

- рак может разрастаться на соседние доли.

Диагностика туберкулеза при помощи рентгена достаточно сложна, и только врач может поставить окончательный диагноз и назначить эффективное лечение. Ведь туберкулез - это не приговор!

Туберкулез костей и суставов — внелегочная форма патологии, нередко оборачивающийся инвалидностью.

Характеризуется прогрессирующим разрушением костей и приводит к анатомическим и функциональным нарушениям пораженных частей скелета.

Туберкулез костей и суставов — общая характеристика

Ежегодно количество больных с различными формами туберкулеза увеличивается, при этом число умерших от болезни превышает миллионную отметку. Костно-суставной туберкулез, как тяжелейшее заболевание опорно-двигательного аппарата, по распространенности прочно занимает 2 место после туберкулеза легких.

Возникновение туберкулеза костей связано с проникновением в организм микобактерий (палочек Коха). Зачастую заболевание является следствием имеющегося поражения дыхательной системы.

Возбудитель, оказавшись в губчатом веществе кости, оседает в нем и формирует воспалительный очаг. Болезнь сопровождается образованием в суставах свищей и нарывов, в результате чего возможно полное разрушение костной ткани.

Почти у половины пациентов диагностируется туберкулез позвоночника, причем:

- в 50% случаев диагностируется поражение грудного отдела;

- на заболевания шейных и поясничных позвонков приходится по 25%.

30% – количество больных, у которых поражены тазобедренный и коленный суставы. Остальные кости и суставы подвергаются инфицированию достаточно редко.

Симптомы и первые признаки туберкулеза

Заболевание в своем развитии проходит через три стадии, каждая из которых сопровождается характерной симптоматикой.

- первичного остита (преспондилическая);

- прогрессирующего остита (спондилическая);

- постартирическую.

Рассматривая симптомы инфекционной болезни, стоит обратить внимание на то, что первые признаки могут быть для больного практически незаметными. Поэтому в большинстве случаев пациенты позволяют нарушению прогрессировать, игнорируя необходимость обращаться к медикам.

Начальными проявлениями недуга считается наличие:

- слабости;

- апатичного состояния;

- повышенной сонливости;

- субфебрильной температуры;

- частичное отсутствие аппетита.

Под вечер или после физических нагрузок отмечается возникновение тупых ноющих мышечных болей и повышение утомляемости. Если человек стоит или наклоняется, ощущается болезненный дискомфорт в спине, который исчезает после отдыха. Преспондилическая фаза может длиться, как несколько недель, так и несколько месяцев.

Понижается эластичность мышц спины, суставы становятся менее подвижными. На данном этапе болезнь может сопровождаться признаками интоксикации, выраженность которых зависит от степени распространенности туберкулезного процесса.

Симптомы и первые признаки туберкулеза костей и суставов:

- измененная походка;

- хромота;

- косолапость;

- поднятые плечи.

При развитии абсцесса область сустава или позвонка, подвергшаяся инфицированию, припухает, наблюдается увеличение местной температуры. После образования свищевого хода происходит выделение гноя серого цвета, что является наиболее ярким проявлением туберкулезного поражению кости.

Для последней фазы характерно угасание воспалительного процесса и нормализация самочувствия. Однако костная ткань может деформироваться дальше, при этом мышцы становятся спазмированными и атрофичными. Функционирование костных отделов поддается восстановлению только при своевременном лечении.

Костно-суставной туберкулез — как передается, причины возникновения, заразен или нет

Как передается туберкулез костей? Лучше предотвратить возможное инфицирование, чем годами лечиться от неприятных и болезненных проявлений.

Инфекция способна передаваться несколькими путями:

- Воздушно-капельным. Чихая и кашляя, больной заражает окружающих, поскольку в выделяемой мокроте присутствуют микобактерии. Капли жидкости оседают на всем, что находится рядом. Инфицирование здорового организма возможно даже во время обычного разговора с зараженным.

- Алиментарным. Возбудитель оказывается в пищеварительном тракте вместе с пищей, на которой присутствуют частицы мокроты больного, а также с молоком и мясом инфицированных палочкой Коха животных.

- Контактным. В редких случаях микобактерии проникают через конъюнктиву.

- Внутриутробным. Ребенок подвергается заражению в результате потери целостности плаценты.

Правда, сильный иммунитет способен ликвидировать возникшую угрозу, поэтому даже проникая в организм, бактерии не причинят ему вреда. В группе риска находятся люди с ослабленной иммунной защитой.

- изнурительными физическими нагрузками;

- переохлаждением;

- неграмотно организованным питанием;

- травмами костей;

- повторным возникновением прочих недугов инфекционного характера;

- проживанием и работой в неблагоприятных условиях;

- продолжительным контактированием с зараженными.

Следует остерегаться общения с инфицированными, поскольку возбудитель быстро передается воздушно-капельным путем. Большую опасность представляют вещи и предметы личной гигиены больного.

Особенности развития туберкулеза позвоночника

Наиболее распространенной формой является туберкулез позвоночника. Возбудитель может поражать один или несколько позвонков. Зачастую диагностируется поражение грудного отдела, при этом обычно воспалительный процесс распространяется на два позвонка.

В зависимости от степени распространенности заболевания поражение бывает:

- локальным с наличием одиночного очага;

- распространенным – происходит вовлечение в процесс 2 и более смежных сегментов;

- множественным – инфицируются 2 и более позвонка, не являющиеся смежными;

- комбинированным – инфекция проникает одновременно в позвоночник и другие органы.

На выраженность симптомов влияет число инфицированных позвонков, область формирования очага и стадия заболевания. Характерный признак патологии – болезненный дискомфорт. Если разрушаются костные структуры, пациент страдает от боли, локализующейся в глубине позвоночного столба. Она становится интенсивнее в результате нагрузок на опорно-двигательный аппарат.

Позволяя болезни развиваться, пациент сталкивается с образованием абсцессов и свищей с последующим выделением гнойного содержимого. Запущенная форма оборачивается формированием горба из-за разрушения позвонков. Если поражение множественное, туловище значительным образом укорачивается.

Отличительные признаки заболевания у взрослых и детей

Костно-суставной туберкулез в детском возрасте протекает несколько иначе, чем у взрослых. Если инфекция попадает в организм ребенка, она захватывает площадь более значительную по размерам за достаточно короткий срок. Признаки патологии у детей отличаются большей выраженностью.

Заболевание зачастую сопровождается образованием абсцессов и свищей. В суставных концах отмечается возникновение крупных воспалительных очагов, вследствие чего суставный хрящ разрушается намного сильнее.

Из-за существенных повреждений позвоночного столба и суставов ребенку сложно передвигаться. Мало того, больной может оказаться прикованным к постели.

Главная опасность болезни в детском возрасте состоит в том, что опорно-двигательный аппарат еще полностью не сформировался.

Следовательно, кости из-за инфекции будут развиваться неправильно, что оборачивается:

- образованием дугообразной выпуклости на спине (горба);

- сколиотическим и прочими видами искривлений позвоночного столба, которые могут иметь последнюю стадию.

При заражении палочками Коха ребенок рискует заполучить инвалидность, избавиться от которой не представляется возможным. Сдавливание позвонками или абсцессами спинного мозга способно вызвать параличи.

Деформирование позвоночного столба у детей обуславливает:

- изменение местоположения костного мозга и внутренних органов;

- неравномерный рост суставов в длину;

- сильную интоксикацию;

- постепенно ослабление иммунной системы;

- постоянная деформация скелета.

Если у взрослых лечение туберкулеза возможно без операции, в детском возрасте без хирургического вмешательства не обойтись.

Лечение костно-суставного туберкулеза

При заражении туберкулезными палочками стоит быть готовыми к продолжительному лечению.

Для восстановления организма понадобится 1,5-3 года, при этом будет использоваться комплексная терапия, задача которой состоит в:

- прекращении инфекционного процесса;

- предотвращении дальнейшего разрушения костей;

- полной ликвидации очага поражения;

- укреплении иммунитета.

Больному накладывается гипс или шины, подбирается ортопедический корсет или назначается постельный режим.

Благодаря приему антибиотиков удается:

- замедлить размножение микобактерий;

- купировать воспаление;

- избежать осложнений;

- ускорить ослабеванию туберкулезного процесса.

Больным прописывается прием Стрептомицина, Изониазида, Пиразинамида, Рифампицина, Этамбутола, Канамицина, Виомицина, Циклосерина.

Часто антибиотикотерапия комбинируется с препаратами химиотерапии (Тубазидом, Фтивазидом, Этионамидом, Этоксидом) и гормональными средствами (Кортизоном, Гидрокортизоном).

Если консервативные методы оказались малоэффективными, а заболевание стремительно прогрессирует, больного готовят к операции. Хирургическое вмешательство предусмотрено на любой стадии недуга.

Вакцина БЦЖ — нужно ли ставить прививку и эффективна ли она

Когда врачи настаивают на прививании малышей от туберкулезной инфекции, у родителей нередко возникают сомнения по поводу того, нужна и эффективна ли прививка БЦЖ.

Каждый год заболевание поражает множество людей, хотя прививки ставятся регулярно. Поэтому не удивительно, что взрослые отказываются приводить детей на иммунизацию, считая процедуру абсолютно бесполезной.

Конечно, прививка БЦЖ от заражения полностью защитить не сможет. Но благодаря ей значительно сокращается риск развития полноценного заболевания, при этом вакцина помогает предотвратить возникновение тяжелых форм недуга, которые часто поражают малышей: туберкулезного менингита и диссеминированного туберкулеза.

Новорожденные малыши больше всех подвергаются опасности заражения. Часто у детей до года вместе с инфицированием легких поражается головной мозг.

Не стоит забывать, что возбудитель способен проникать в любые органы и провоцировать серьезные осложнения, делая ребенка инвалидом. Поэтому впервые иммунизацию от туберкулеза при помощи БЦЖ проводят на 4-7 сутки после рождения.

Непривитые дети, как показывают данные статистики, в 15 раз чаще болеют туберкулезом. Прививка БЦЖ будет неэффективной лишь тогда, когда пациент уже является инфицированным.

Диагностика болезни — как определить наличие инфекции

Если пациент обращается к доктору с жалобами на определенные симптомы, диагностика предусматривает использование следующих видов исследований:

- клинических;

- рентгенологических;

- лабораторных.

Перед тем, как определить болезнь окончательно, врач принимает во внимание существующие клинические проявления и выясняет некоторые моменты, касающиеся:

- возможных контактов с зараженными;

- положительных проб Манту;

- ранее возникающих недугов инфекционного характера;

- интенсивности симптоматики и времени ее появления.

Рентгенография является главным диагностическим методом. Во время сеанса делаются снимки, как пораженных, так и здоровых областей. Благодаря рентгену удается увидеть различные изменения в костях и суставах. Имеющийся абсцесс на снимке представлен в виде тени.

Лабораторные методы помогают установить окончательный диагноз. Бактериоскопическое исследование в редких случаях может выявить микобактерии, поэтому большая роль отводится цитологическому анализу. Для его проведения делается пункция костной ткани, лимфатических узлов, костного мозга, суставной жидкости.

Особенности развития болезни костей таза

После позвоночника чаще всего от туберкулезной инфекции страдает тазобедренный сустав. Обычно процесс, поражающий кости таза, развивается с одной стороны.

Изначально очаг локализуется над головкой бедра или в ней. Если околосуставный очаг небольших размеров длительный период может оставаться в скрытом состоянии. По мере развития он будет приближаться к суставной полости, после чего происходит инфицирование.

Результатом заражения становится разрушение:

- суставной сумки;

- суставных хрящей;

- костной ткани.

Кости обычно разрушаются в тех местах, которые сильнее всего подвергаются нагрузке. Для заболевания характерно формирование в определенный момент абсцессов и свищей, которые не заживают. Если болезнь имеет благоприятное течение, свищи из-за вскрытия гнойника не образуются.

Иногда туберкулез приводит к разрушению головки бедра. В результате возникшей деформации суставная сумка и связочный аппарат смещаются и разрушаются, что обуславливает появление патологического вывиха бедра.

На начальном этапе патология распознается по болезненному дискомфорту, который обычно чувствуется в колене и усиливается к вечеру, хромоте и мышечной атрофии.

Чтобы туберкулез костей не дал о себе знать, необходимо уделять время профилактике и стараться избегать контактов с зараженными.

Читайте также: