Вторичная инфекция при аллергическом рините

Резюме: аллергические заболевания полости носа, одним из которых является аллергический ринит, значительно снижают качество жизни пациентов и являются фактором, предрасполагающим к развитию бронхиальной астмы. В статье представлены данные о значении ингаляционных аллергенов в развитии аллергического ринита и описаны современные подходы к диагностике, лечению и профилактике данного заболевания.

Ключевые слова: аллергический ринит, аллергены, диагностика, лечение, профилактика, Назаваль ®

Summary: allergic diseases of nasal cavity, one of which is allergic rhinitis, significantly reduce the quality of life of patients and are a factor predisposing to the development of bronchial asthma. The article presents data on the importance of inhalation allergens in the development of allergic rhinitis, and describes modern approaches to the diagnosis, treatment and prevention of this disease.

Key words: allergic rhinitis, allergens, diagnosis, treatment, prevention, Nazaval ®

Аллергический ринит (АР) является воспалительным, IgE-опосредованным заболеванием, характеризующимся затруднением носового дыхания, ринореей, чиханием и/или зудом в носу.

Аллергический ринит является одним из наиболее распространенных заболеваний во всем мире. По разным оценкам, распространенность АР составляет приблизительно от 2 до 25% у детей и от 1 до 40% у взрослых. Недавние исследования показывают, что распространенность АР возросла, особенно в странах с первоначальным низким уровнем распространенности [1].

По сравнению с другими заболеваниями, аллергическое воспаление верхних дыхательных путей может показаться не очень значительной проблемой, поскольку оно не связано с тяжелой заболеваемостью и смертностью. Однако данная группа заболеваний снижает качество жизни многих пациентов, ухудшая качество сна и когнитивные функции, вызывая раздражительность и усталость. Так, аллергический ринит взаимосвязан со снижением успеваемости в школе и на работе. Ежегодные прямые медицинские расходы на АР не существенны, но косвенные расходы, связанные с потерей производительности труда, больше, чем при бронхиальной астме [1]. Проблему усугубляет тот факт, что у части пациентов отмечается резистентность к стандартной фармакотерапии.

Классификация. В настоящее время аллергический ринит подразделяется на:

- интермиттирующий - симптомы отмечаются

- персистирующий - симптомы отмечаются > 4 дней в неделю или > 4 недель в году.

По тяжести течения выделяют:

- легкий АР - у пациента отмечается полноценный сон; нормальная повседневная и профессиональная активность; нет ограничений для учебы, занятий спортом, отдыха; отсутствуют мучительные симптомы;

- среднетяжелый/тяжелый АР - при наличии хотя бы одного из критериев: нарушение сна; нарушение повседневной активности, невозможность занятий спортом, нормального отдыха; нарушение профессиональной деятельности или учебы в школе; мучительные симптомы [2].

Этиология. Индуцировать развитие аллергического ринита способны все основные группы ингаляционных аллергенов: домашней пыли, пыльцевые, плесневых грибов, эпидермальные аллергены животных. Распространенность сенсибилизации к конкретным аллергенам значительно варьирует и в значительной степени зависит от географического региона. Так, например, в Финляндии распространенность сенсибилизации к Alternaria alternata и Cladosporium herbarum составляет 2,8% и 2,7%, соответственно [3]. В тропических регионах этот показатель может достигать 20%.

Аллергены домашней пыли. Основным компонентом домашней пыли являются клещи домашней пыли. Пылевые клещи относятся к отряду Astigmata, входящему в класс паукообразных. Данный отряд включает пять семейств: Pyroglyphidae, Echimyopodidae, Acaridae, Glycyphagidae и Chortoglyphidae. На данный момент развитие аллергических заболеваний связывают с представителями семейств Pyroglyphidae (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Euroglyphus maynei) и Echimyopodidae (Blomia tropicalis).

Пыльца растений. Этиология АР, вызванного пыльцой растений, в каждой климатической зоне зависит от произрастающих там растений. В России к растениям, пыльца которых наиболее часто вызывает аллергию, относятся:

- деревья (береза, ольха, орешник),

- злаковые травы (тимофеевка, ежа сборная, овсяница, мятлик),

- сорные травы (одуванчик, полынь, лебеда, амброзия (в южных районах)).

Отмечаются три пика подъема содержания пыльцы в воздухе: это вторая половина апреля-май (цветение деревьев); июнь-июль (цветение луговых трав) и август-сентябрь (цветение сорных трав, полыни, амброзии).

Эпидермис животных. Основными источниками аллергенов являются кошки и собаки. Однако в последние годы, наряду с общепризнанными домашними питомцами, все более популярными становятся другие млекопитающие: кролики, морские свинки, хорьки, песчанки, мыши, хомяки, шиншиллы и т. д. [4]. Следует особо отметить, что сенсибилизация к эпидермальным аллергенам может развиться не только непосредственно у собственников животных, но и субъектов, живущих в районах с достаточным количеством домов с домашними животными, например, с кошками [5].

Плесневые грибы. Наиболее частой причиной развития аллергических заболеваний, в том числе и аллергического ринита, являются грибы родов Alternaria, Cladosporium, Penicillium и Aspergillus.

Условно плесневые грибы можно разделить на 2 группы: грибы, обитающие в открытой среде (например, Alternaria, Cladosporium), и обитающие преимущественно в помещениях (Penicillium, Aspergillus) [6].

Аллергический ринит чаще индуцируется плесневыми грибами, обитающими в открытой среде (например, Alternaria alternata), и значительно реже Cladosporium herbarum, Mucor sp., Penicillium sp. and Aspergillus [3, 7].

Наряду с перечисленными выше группами аллергенов на развитие аллергического ринита могут влиять примеси, загрязняющие атмосферу (поллютанты): СО, оксиды азота, органические вещества (летучие углеводороды, бензол) и др. Установлено, что данные поллютанты могут модифицировать аллергенные белки, индуцируя образование новых и изменение существующих эпитопов [8] и, тем самым, влияя на их взаимодействие с иммунной системой. Например, было выявлено 5-кратное увеличение концентрации аллергена Asp f1 в конидиях Aspergillus fumigatus под воздействием NO 2 [9].

Патогенез. В основе патогенеза АР лежит иммунопатологическая реакция I типа. При поступлении аллергенов в организм начинают вырабатываться специфические иммуноглобулины IgE, которые образуют с аллергеном пыльцы комплекс на мембране тучных клеток, что приводит к ее дестабилизации и высвобождению медиаторов аллергического воспаления (гистамина, серотонина, лейкотриенов, простагландинов, цитокинов и др.). Высвободившиеся медиаторы вызывают повышение проницаемости сосудов, гиперсекрецию слизи, в результате у пациента развиваются острые симптомы аллергии: затруднение носового дыхания, чихание, ринорея.

Клиническая картина. Классическими симптомами АР являются зуд в носу, чихание, ринорея и затруднение носового дыхания. При физикальном обследовании обращают на себя внимание внешние признаки ринита:

В последние годы была выделена особая форма аллергического ринита - локальный аллергический ринит. Это заболевание характеризуется локальной (в слизистой оболочке носа) продукцией специфических IgE, Th2-индуцированным воспалением в слизистой оболочке носа и наличием типичных симптомов аллергического ринита. При этом специфические IgE в сыворотке крови не выявляются, результаты кожных проб с аллергенами - отрицательные. Симптомы могут носить круглогодичный или сезонный характер, по отношению к локальному аллергическому риниту применима та же классификация, что и в случае обычного АР [10].

Диагностика. Диагностика аллергического ринита начинается со сбора аллергологического анамнеза. При сборе анамнеза необходимо обращать внимание на следующие позиции:

- жилищные условия пациента (наличие коллекторов домашней пыли, домашних животных, видимого роста плесени),

- сезонность - существует зависимость времени и частоты обострений аллергического ринита от сезона поллинации растений и/или вегетации плесневых грибов, при этом пик развития симптомов совпадает с максимальным содержанием пыльцы или плесневых спор в воздушной среде,

- в какой ситуации развивается обострение. Например, обострения аллергических заболеваний, обусловленные сенсибилизацией к грибковым аллергенам, обычно связаны с нахождением в лесу, участием в заготовке сена, контакте с опавшими листьями, пребыванием в сырых помещениях, подвалах и т. д.,

- наличие четкой временной связи между воздействием аллергена и развитием обострения,

- улучшение течения заболевания после прекращения контакта с аллергеном.

Лабораторная и инструментальная диагностика АР включает [11]:

- клинический анализ крови (возможно наличие эозинофилии в период обострения),

- цитологическое исследование назального секрета (характерно увеличение относительного количества эозинофилов до 10% и более),

- передняя риноскопия,

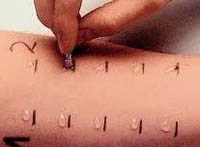

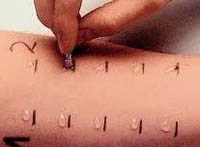

- аллергологическое обследование (кожные скари-фикационные пробы и/или определение специфических IgE, провокационные назальные тесты).

Могут также проводиться дополнительные исследования (в основном с целью дифференциальной диагностики):

- рентгенологическое исследование полости носа и околоносовых пазух,

- компьютерная томография полости носа и околоносовых пазух (диагностика осложненных форм АР, в первую очередь, при полипозном риносинусите),

- передняя риноманометрия,

- эндоскопическое исследование полости носа,

- аппликационная проба с раствором адреналина гидрохлорида 0,1% для демонстрации обратимости назальной обструкции,

- исследование отделяемого из носа на наличие микрофлоры.

Дифференциальная диагностика АР проводится со следующими заболеваниями: инфекционный ринит; вазомоторный ринит; ринит, обусловленный аномалиями анатомического строения носа; неаллергический эозинофильный ринит; медикаментозный ринит; ринит у больных с непереносимостью ацетилсалициловой кислоты и других НПВС; аденоиды; гормональный ринит (половое созревание, беременность, гипотиреоз); неаллергический профессиональный ринит. Всех больных АР необходимо обследовать на наличие БА [11].

Диагностика локального аллергического ринита сопряжена с определенными трудностями, поскольку существует много видов неаллергических неинфекционных ринитов, под маской которых может протекать эта форма АР. Эту форму аллергического ринита можно заподозрить, если у пациента в анамнезе есть указания на взаимосвязь между развитием симптомов и экспозицией аллергена при отрицательных результатах аллергологического обследования. Данная взаимосвязь не всегда хорошо прослеживается, особенно при круглогодичном АР, поэтому для верификации диагноза в ряде случаев необходимо проводить назальный провокационный тест.

Лечение. Лечение пациентов с аллергическим ринитом, независимо от возраста, начинается с мероприятий по снижению экспозиции (элиминации) аллергенов. Выбор элиминационных мероприятий определяется спектром значимых аллергенов. В табл. 1 представлены мероприятия по снижению экспозиции основных групп ингаляционных аллергенов: бытовых, эпидермальных, аллергенов плесневых грибов и пыльцы растений.

Назначение фармакотерапии у детей при аллергическом рините основывается на ступенчатом подходе, согласно которому объем медикаментозной терапии определяется клиническими проявлениями и тяжестью заболевания (табл. 2). Основные группы препаратов, применяемых при терапии аллергического ринита, - неседативные антигистаминные препараты, интраназальные антигистаминные препараты, интраназальные кортикостероиды, антагонисты лейкотриеновых рецепторов.

При легкой форме интермиттирующего ринита терапию начинают с применения антигистаминных препаратов II поколения. При легкой форме персистирующего ринита антигистаминные препараты назначаются как монотерапия или в сочетании с интраназальными глюкокортикостероидами.

При среднетяжелой и тяжелой формах аллергического ринита препаратами выбора являются топические глюкокортикостероиды. В случае недостаточного эффекта применяется сочетание топических глюкокортикостероидов с антигистаминными препаратами второго поколения или антагонистами лейкотриеновых рецепторов.

При неэффективности комбинированной терапии топическими глюкокортикостероидами в сочетании с антигистаминными препаратами и/или антагонистами лейкотриеновых рецепторов могут назначаться системные кортикостероиды коротким курсом.

При неэффективности фармакотерапии может быть рассмотрен вопрос о показаниях к хирургическому вмешательству при аллергическом рините. Операция при АР является симптоматическим методом лечения. Она способна значительно улучшить носовое дыхание, но не оказывает воздействия на остальные симптомы ринита: ринорею, приступы чиханья, зуд и щекотание в полости носа, нарушение обоняния. Исключение составляют только операции при деформациях перегородки носа, являющихся причиной рефлекторного отека и источником патологической импульсации в нижние дыхательные пути.

Таблица 1. Основные мероприятия по снижению экспозиции ингаляционных аллергенов

| Группа аллергенов | Элиминационные мероприятия |

| Домашняя | Поддерживать в помещении температуру воздуха не выше +23°C, относительную влажность 30-40%. Устранить источники скопления пыли из комнаты пациента (ковры, книги, телевизор, компьютер, цветы и т. п.). Заменить перьевые и пуховые подушки и одеяла на синтепоновые. Проводить влажную уборку не реже 1 раза в неделю пыль |

| Эпидермис животных | Исключить контакт с животными. При невозможности изоляции животных необходимо купать не реже 2 раз в неделю; исключить нахождение животных в спальне; использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами и пылесос |

| Плесневые грибы | Проводить частую уборку помещений, условия которых способствуют росту плесени с использованием растворов, предупреждающих рост плесени. Сушить одежду только в проветриваемом помещении вне жилой комнаты, ограничить посещение плохо проветриваемых сырых помещений (подвалов, амбаров, погребов). Исключить участие в садовых работах осенью и весной. Исключить из питания продукты, содержащие плесневые грибки (острые сыры рокфор и чеддер, кисломолочные продукты) |

| Пыльца | Ограничить поездки за город и прогулки в лесопарковой зоне, пребывание на открытом воздухе в утренние часы и в ветреную сухую погоду. Проводить влажную уборку. Носить на улице очки, головные уборы, одежду с длинными рукавами. Промывать слизистые носа и глаз по возвращении домой. Исключить косметические средства на основе экстракта трав. Исключить фитотерапию. Исключить в сезон пыления пищевые продукты с перекрестной реактивностью. Исключить в сезон пыления растений плановые оперативные вмешательства, инструментальные обследования, вакцинацию, плановое посещение стоматолога |

Современные хирургические технологии позволяют, практически не повреждая слизистую оболочку, восстановить носовое дыхание, устранить скрытые от невооруженного глаза аномалии строения внутриносовых структур, а при необходимости тщательно вскрыть все пораженные околоносовые пазухи, восстановить их нормальный дренаж, аэрацию и удалить патологическое содержимое [12].

Перспективным методом лечения аллергического ринита является аллергенспецифическая иммунотерапия. Аллергенспецифическая иммунотерапия назначается пациентам с явными клиническими проявлениями IgE-опосредованной гиперчувствительности к ограниченному спектру аллергенов, а также при недостаточной эффективности фармакотерапии и элиминационных мероприятий по предупреждению контакта с аллергеном.

Таблица 2. Ступенчатый подход к терапии АР (Федеральные клинические рекомендации РААКИ 2018)

| 1-я ступень | 2-я ступень | 3-я ступень |

|

|

|

нсН1-АГ - неседативные Н1-антигистаминные препараты (пероральные);

АЛП - антагонисты лейкотриеновых рецепторов;

ИНГКС - интраназальные глюкокортикостероиды

Преимуществом препарата Назаваль ® является возможность назначения детям, а также женщинам во время беременности и в период кормления грудью, поскольку не обладает системным действием и не содержит консервантов.

Назаваль ® может применяться:

- профилактически - при аллергии на пыльцу растений рекомендуется начать использовать Назаваль ® заблаговременно, за 1-2 недели до предполагаемого начала сезона пыления; при круглогодичном рините (аллергии на домашнюю пыль, животных и др.) Назаваль ® можно использовать ситуационно за 5-10 мин до предполагаемого контакта с аллергеном;

- с целью предотвращения дальнейшего попадания аллергенов в организм в комплексной терапии при лечении аллергического ринита. Рекомендуемая дозировка: по одному впрыскиванию в каждый носовой ход 3-4 раза в день (через каждые 5-6 ч), как правило, достаточно для защиты от аллергенов в течение всего дня. При необходимости, Назаваль ® может быть использован так часто, как это необходимо.

Рекомендуется использовать Назаваль ® перед предполагаемым контактом с аллергенами, например, перед выходом на улицу в период цветения растений, посещением мест массового скопления людей, проведением домашней уборки, контактами с домашними животными.

При профилактике аллергического ринита также немаловажное значение имеет обучение пациентов правильному использованию лекарственных препаратов, различным мерам профилактики обострений и самоконтролю.

Аллергический ринит – это заболевание, которое развивается в результате контакта аллергенов со слизистой полости носа. Основные симптомы болезни: зуд в носовой полости, чихание, затрудненное носовое дыхание, слизистые выделения из носа. В рамках диагностики причин аллергического ринита проводятся консультации специалистов (аллерголога-иммунолога, отоларинголога), кожные пробы, определение общего и специфических IgE (аллергологические панели), риноскопия. Лечение антигистаминными препаратами, интраназальными глюкокортикоидами или прекращение экспозиции аллергена приводит к быстрому исчезновению симптомов заболевания.

МКБ-10

Общие сведения

Аллергический ринит – воспалительная реакция слизистой оболочки носа на действие аллергена, проявление поллиноза. Может протекать сезонно или круглогодично. Проявляется заложенностью, отечностью, зудом и щекотанием в носу, обильным истечением слизи, чиханием, слезотечением, снижением обоняния. Длительное течение может приводить к развитию аллергического синусита, полипов в носу, отита, носовых кровотечений, стойкого нарушения обоняния, бронхиальной астмы. Аллергический ринит широко распространен. По различным данным, этой формой аллергии страдает от 8 до 12% всех жителей Земли. Обычно развивается в молодом возрасте (10-20 лет). В старшем возрасте выраженность проявлений может уменьшиться, однако полностью пациенты, как правило, не излечиваются.

Причины

Обычно аллергический ринит развивается у людей с наследственной предрасположенностью к аллергическим заболеваниям. В семейной истории пациентов часто упоминается бронхиальная астма, аллергическая крапивница, диффузный нейродермит и другие атопические заболевания, которыми страдал один или несколько членов семьи.

Самая частая причина развития сезонного ринита аллергической этиологии – пыльца трав (семейство маревых, сложноцветных, злаковых) и деревьев. В некоторых случаях сезонный аллергический ринит вызывается спорами грибов. Нередко больные полагают, что заболевание вызывается тополиным пухом. Однако, на самом деле ринит обычно провоцируется пыльцой растений, цветение которых совпадает по времени с появлением тополиного пуха. Сезонность ежегодной манифестации заболевания зависит от климатических особенностей региона и год от года практически не изменяется. Круглогодичный аллергический ринит возникает при постоянном контакте с частичками эпидермиса животных, различными химическими соединениями и бытовой пылью, в которой содержатся микроклещи.

Классификация

Выделяют две основные формы заболевания:

- Сезонный аллергический ринит. Наиболее распространенная форма. Обычно манифестирует в молодом возрасте. Симптомы болезни появляются в определенное время года и чаще всего обусловлены контактом с пыльцой определенных растений.

- Круглогодичный аллергический ринит. Страдают преимущественно женщины зрелого возраста. Симптомы круглогодичного ринита выражены на протяжении всего года или периодически возникают вне зависимости от сезона. Болезнь вызывается аллергенами, которые постоянно присутствуют в окружающей среде.

Симптомы

Для аллергического ринита характерны длительные приступы чихания, возникающие по утрам и в момент контакта с аллергеном. Из-за непрекращающегося зуда пациенты постоянно почесывают кончик носа, от чего со временем на спинке носа иногда появляется поперечная складка. Постоянная заложенность носа при развитии аллергического ринита приводит к тому, что пациенты дышат преимущественно ртом. Аллергическому риниту сопутствует отделяемое из полости носа водянистого характера, слезотечение и неприятные ощущения в глазах. Хронические застойные процессы приводят к снижению обоняния и потере вкусовых ощущений.

Слизистая полости носа при аллергическом рините бледная и рыхлая. Гиперемии и шелушения кожи в области ноздрей не наблюдается. В некоторых случаях отмечается покраснение конъюнктивы. Изменения глотки для этого заболевания не характерны, но иногда отмечается незначительная или умеренная гиперемия.

Осложнения

Круглогодичный аллергический ринит часто осложняется вторичной инфекцией, обусловленной закупоркой придаточных пазух из-за отека слизистой. Возможно развитие отита или синуситов. При сезонном рините подобные осложнения возникают крайне редко. При длительном течении заболевания нередко развиваются полипы слизистой носовой полости, которые еще больше закупоривают отверстия придаточных пазух, затрудняя дыхание и утяжеляя течение сопутствующих синуситов.

Диагностика

В процессе постановки диагноза сезонного аллергического ринита большое значение имеет подробный сбор анамнеза. Отмечается периодическая манифестация симптомов заболевания, связанная по времени с периодом цветения определенных деревьев и трав.

При диагностике круглогодичного аллергического ринита анамнестические данные имеют меньшую ценность. Частый контакт с аллергеном приводит к тому, что симптомы аллергического ринита выражены постоянно, поэтому установить, какой именно аллерген послужил причиной заболевания, обычно не представляется возможным. Иногда аллергическая реакция на определенные раздражители проявляется рядом отличий в клинической картине болезни, что позволяет предварительно определить характер аллергена.

Пациенты с предполагаемым аллергическим ринитом должны пройти осмотр отоларинголога с выполнением риноскопии. Также показана консультация аллерголога с проведением специальных тестов. Самым простым тестом, позволяющим точно определить причину аллергии, является кожная аллергопроба. Исследование основано на связывании раздражителя с тучными клетками. Необходимо учитывать, что в некоторых случаях при проведении кожной пробы возможен ложноположительный результат. При отрицательной кожной пробе и наличии свидетельствующих о сенсибилизации организма к аллергену анамнестических данных иногда проводится внутрикожная проба. Достоверность результата внутрикожной пробы ниже из-за возможного сопутствующего неспецифического раздражения в месте инъекции.

Аллергическая природа ринита подтверждается при обнаружении количества эозинофилов в анализе крови и назального мазка. Увеличение количества нейтрофилов в анализах крови и отделяемого из носовой полости свидетельствует о вторичной инфекции. Возможно проведение иммуносорбентного анализа с ферментной меткой для определения уровня антител, вырабатываемых к определенным аллергенам.

Круглогодичный ринит аллергической природы нередко приходится дифференцировать с обычным вазомоторным ринитом. Клиническая картина заболеваний имеет много общего, однако вазомоторный ринит, в отличие от аллергического развивается при контакте и неспецифическими раздражителями. В некоторых случаях симптомы, сходные с клинической картиной круглогодичного аллергического ринита, вызывают некоторые заболевания верхних дыхательных путей инфекционной природы, анатомические дефекты, вдыхание ряда веществ, постоянное использование препаратов для лечения насморка, лечение эстрогенами и β-адреноблокаторами.

Лечение аллергического ринита

Терапия при аллергическом рините определяется тяжестью и формой заболевания. При легком аллергическом рините назначают антигистаминные препараты (цетиризин, фексофенадин, дезлоратадин, лоратадин и т. д.) или интраназальные глюкокортикоиды (будесонид, флутиказон и т. д.). При тяжелом аллергическом рините и заболевании средней степени тяжести основным терапевтическим средством становятся интраназальные глюкокортикоиды в сочетании с препаратами антагонистов лейкотриенов (зафирлукаст, монтелукаст натрия) или антигистаминными средствами. При приеме антигистаминных средств первого поколения необходимо учитывать побочное М-холиноблокирующее (аритмия, задержка мочи, нечеткость зрения) и седативное действие препаратов.

Выраженная заложенность носа является показанием к назначению сосудосуживающих препаратов местного действия, однако пациентам не рекомендуют злоупотреблять препаратами этой группы из-за опасности развития лекарственного ринита. Пациентам с некоторыми формами аллергического ринита рекомендуют соблюдать специальную диету. Так, например, больные с аллергией к пыльце лещины должны исключить из рациона фундук и лесные орехи, пациенты с аллергическим ринитом, вызванном пыльцой березы – яблоки и т.д. Диета обусловлена возможностью перекрестного реагирования.

При наличии противопоказаний к приему лекарственных средств и недостаточном эффекте лечения возможна гипосенсибилизация к определенным аллергенам (АСИТ). Лечение заключается в ведении под кожу пациента постепенно увеличивающихся доз экстракта аллергена. Полный курс десенсибилизации продолжается от 3 до 5 лет. Инъекции аллергенов производятся один раз в 1-2 недели. Из-за опасности развития анафилактической реакции за пациентом наблюдают в течение 20 минут после инъекции. Возможна местная реакция на введение, которая проявляется в виде уплотнения или эритемы. Десенсибилизация противопоказана при тяжелой бронхиальной астме и ряде сердечно-сосудистых заболеваний.

При неэффективности консервативных методов лечения аллергического ринита и его упорном течении возможно проведение хирургического вмешательства на носовых раковинах - вазотомии. Операция проводится чрезносовым доступом под местной анестезией.

Профилактика

Единственная действительно эффективная профилактическая мера при аллергическом рините – как можно более полное устранение контакта с аллергеном, который стал причиной развития заболевания. При аллергическом рините, вызванном клетками кожи животных необходимо удалить из дома животное, при аллергии, спровоцированной пыльцой трав и спорами грибов, потребуется смена места жительства или установка воздушных фильтров в помещении.

Пациентам с аллергическим ринитом, обусловленным пылевыми микроклещами, следует обеспечить пониженную влажность воздуха в квартире, удалить из дома портьеры и ковры, закрыть подушки, матрасы и стеганые одеяла пластиковыми чехлами. Всем больным с аллергическим ринитом рекомендуется исключить контакты с неспецифическими раздражающими веществами (табачным дымом, резкими запахами, известковой пылью).

Медицинский справочник болезней

Аллергический ринит. Причины, симптомы и лечение аллергического ринита.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ.

Аллергическим ринитом можно называть только те случаи ринита, в патогенезе которых ведущая роль принадлежит аллергии. Последнее должно быть в каждом случае доказано с помощью комплекса современных методов диагностики.

В клинической практике встречаются два варианта аллергического ринита — сезонный и круглогодичный. В первом случае имеется в виду ринит, вызываемый пыльцой растений, во втором — вызываемый рядом экзогенных аллергенов, контакт с которыми возможен независимо от сезона года.

Этиология и патогенез.

Круглогодичный аллергический ринит наиболее часто вызывают:

- домашняя и производственная пыль,

- эпидермис и шерсть животных,

- перо подушек,

- споры грибов, сенсибилизация которыми приводит к круглогодичным проявлениям аллергического ринита в основном в странах с жарким климатом.

- пищевая аллергия в 4-5% случаев.

Круглогодичный аллергический ринит относят к группе атопических заболеваний. Значительная роль в его развитии принадлежит гистамину, основное действие которого выражается в расширении капилляров, обильно снабжающих слизистую оболочку, повышении их проницаемости с образованием отека, выделении во внешнюю среду обильного жидкого экссудата, а также в гиперсекреции слизи слизеобразующими железами. С действием эозинофильных хемотоксических факторов связывают эозинофилию выделяемого из носа секрета и скопление эозинофилов в слизистой оболочке носа.

Такое постоянство и длительность морфологических и функциональных нарушений приводят к формированию некоторых особенностей местных реакций как на антигенные, так и неантигенные (неспецифические) раздражители. Характерны обострения ринита на холод, неантигенные пыли, резкие запахи. В последние годы гиперреактивность слизистой оболочки носа объясняют дисбалансом автономной нервной системы, возможно, аналогичным таковому при бронхиальной астме, но с той разницей, что при рините основными реагирующими структурами являются сосуды, а не гладкомышечные клетки. Некоторые характерные проявления круглогодичного ринита связаны с нарушениями местного кровообращения. Так, частая жалоба на усиление затруднения носового дыхания в положении лежа, по-видимому, является результатом снижения сосудистого тонуса.

Показано, что в горизонтальном положении у больных ринитом интраназальное сопротивление возрастает в среднем в 3 раза. Врачу-аллергологу следует помнить об этом при обсуждении вопроса о возможных источниках аллергенов, которыми в таких случаях сам больной считает постельные принадлежности. Известен факт уменьшения или полного исчезновения назальной обструкции во время физических упражнений.

Это позволяет предполагать, что эффект физической нагрузки опосредуется через симпатическую систему. Облегчение от физической нагрузки продолжается от нескольких минут до часа. Многие больные отмечают не столько облегчение обструкции в момент физической нагрузки, сколько усугубление проявлений ринита непосредственно после ее окончания.

Клиническая картина.

Симптоматика круглогодичного аллергического ринита в известной степени зависит от аллергена, которым больной сенсибилизирован, степени сенсибилизации и длительности контакта.

Картину, сходную с классическим аллергическим ринитом при поллинозе, можно наблюдать у больных с высокой степенью чувствительности к эпидермальным аллергенам животных при непосредственном контакте с ними. У больного на протяжении 10—15 мин экспозиции возникают зуд в носу и носоглотке, чиханье, обильное водянистое отделяемое из носа, быстро нарастающее затруднение носового дыхания. Одновременно появляются зуд век и слезотечение.

При более низкой степени чувствительности и при постоянном контакте с животными, а также домашней пылью, пером подушки, многими производственными пылями. характерны несколько иные клинические проявления. Чиханье бывает редко, главным образом утром, когда больной просыпается. Конъюнктивы обычно не вовлекаются в процесс. Преобладает жалоба на почти постоянное затруднение носового дыхания, обычно усиливающееся в положении лежа. Характерна жалоба на большую выраженность заложенности носа с той стороны, которая расположена ниже. Отделяемое из носа менее обильное, чаще слизистого, а не водянистого характера. При выраженной обструкции характерно затекание слизи в носоглотку. Аносмия (потеря обоняния) при аллергическом рините бывает редко.

В семейном и личном анамнезе больных аллергическим ринитом часто отмечены атопические заболевания.

При осмотре полости носа видна отечная бледная слизистая оболочка, носовые ходы более или менее сужены, отделяемое обычно водянистое или слизистое. При выраженном отеке необходим повторный осмотр после применения какого-либо из местных вазоконстрикторов, чтобы можно было осмотреть область этмоидальных синусов, где часто локализуются полипы. Последние при истинном аллергическом рините бывают очень редко. При осмотре носоглотки отмечаются гипертрофия лимфоидной ткани.

На рентгенограмме придаточных пазух обычно находят равномерное, нерезко выраженное утолщение слизистой оболочки верхнечелюстных пазух. В анализе крови — характерна умеренная эозинофилия.

Диагноз, дифференциальный диагноз.

Диагноз, дифференциальный диагноз базируется на данных анамнеза, клинической картины и специфического исследования. Последнее включает кожные пробы, провокационный назальный тест, определение общего и специфических IgE.

При кожном тестировании чаще всего выявляются реакции немедленного типа на аллергены из домашней пыли, перхоти и шерсти домашних животных, дафнии, реже — на другие ингалянты и пищевые аллергены.

Практически в каждом случае приходится дифференцировать круглогодичный аллергический ринит от неатопического и вазомоторного ринита. Особенно трудна дифференциальная диагностика с круглогодичным аллергическим ринитом, так как клинические проявления во многом сходны. Для неатопического ринита более характерны клиническая связь с инфекцией, преобладание гиперпластического процесса, часто с полипозом, нередкое сочетание с непереносимостью нестероидных противовоспалительных препаратов.

Другие формы ринита, с которыми приходится дифференцировать аллергический ринит:

Осложнения.

Обычно присоединение инфекции с развитием чаще всего гнойного гайморита и этмоидита. Однако присоединение инфекции более характерно для неатопического ринита.

Другое осложнение — гипертрофическое изменение слизистой оболочки носа и пазух с формированием полипов.

Иногда круглогодичный аллергический ринит осложняется серозным средним отитом. Это особенно характерно для детского возраста.

Только около 30% детей, болеющих аллергическим ринитом, впоследствии заболевают астмой.

Во-первых, нарушение или полное выключение носового дыхания приводит к тому, что больной постоянно дышит через рот, в бронхи попадает неочищенный, несогретый и неувлажненный воздух, что способствует инфицированию бронхиального дерева и большей доступности его слизистой оболочки для раздражающего действия химических и механических примесей и сенсибилизации.

Во-вторых, аллергическое воспаление слизистой оболочки носа может раздражать рефлексогенные зоны и этим вызывать добавочные стимулы для возникновения приступов. Наконец, инфекционное поражение синусов, осложняющее аллергический риносинусит, способствует формированию бронхита, который значительно усложняет проблему лечения атопической астмы .

ЛЕЧЕНИЕ.

- Специфическая терапия включает прекращение контакта со специфическими аллергенами и иммунотерапию. Иммунотерапию проводят в специализированных аллергологических учреждениях. Применяют методы подкожного введения экстракта аллергена и местного орошения слизистой оболочки носа аэрозолем экстракта аллергена. Эффективность иммунотерапии при аллергическом рините наблюдается в 70—80% случаев.

- В острой фазе болезни показаны антигистаминные препараты. Они быстро купируют зуд, чиханье и обильную ринорею. В случаях преобладания обструкции носовых ходов отечной слизистой оболочкой эффект антигистаминов менее выражен.

- С некоторым успехом применяется лечение гистаглобулином. Эффективность гистаглобулина при аллергическом рините достигает 60—70% случаев. Интал интраназально в виде инсуффляции порошка или закапывания 4% раствора по 2 капли в каждую половину носа 4—6 раз в день. Отмечено, что больший эффект получен у больных с повышенным уровнем IgE сыворотки.

- Местные сосудосуживающие средства назначают при аллергическом рините только в случаях крайней необходимости, если, например, из-за обострения ринита больной не может спать. Больной должен быть предупрежден о том, что при передозировке и длительном применении (более недели) препарат вызывает обратный эффект.

- Системное (пероральное или парентеральное) лечение кортикостероидами при аллергическом рините может быть рекомендовано только при особых обстоятельствах, например, для отмены сосудосуживающих препаратов.

Курс должен быть коротким — не более недели, но дозы достаточными для терапевтического эффекта (3—4 таблетки любого кортикостероидного препарата в день в первые 2—3 дня). Постепенное снижение доз необязательно, если больной не лечился стероидными препаратами ранее или принимал их в виде редких коротких курсов.

- Применяют бекламетазона дипропионат (БДП) в виде интраназальных инсуффляций, но только в тех случаях, когда другие методы лечения, включая интал, не дают явного эффекта. Применяют также при рецидивирующем полипозе носа.

Нельзя применять при грибковых поражениях верхних дыхательных путей, бактериальных герпетическое поражениях,ОРЗ.

Читайте также: