Возбудители пищевых токсикоинфекций из групп условно патогенных

Токсикоинфекции

Токсикоинфекциями называются острые, нередко массовые заболевания, возникающие при употреблении пищи, содержащей большое количество живых условно патогенных микроорганизмов (десятки и сотни миллионов в одном грамме продукта) и их токсинов, выделяемых при размножении и гибели микробов.

Токсикоинфекции характеризуются массовостью, внезапным одномоментным началом, территориальной ограниченностью, выраженной связью с употреблением определенного продукта или блюда и прекращением вспышки после изъятия продукта.

Возбудителями токсикоинфекций могут быть бактерии группы кишечной палочки (колиформы), бактерии рода протей, палочки перфрингенс и цереус, парагемолитический вибрион и другие бактерии. Эти микроорганизмы относятся к группе условно патогенных микробов, вызывающих заболевание только при попадании в организм очень большого количества (> 10 5 на 1 г продукта) микробов определенных штаммов (серогипов). Такое накопление микробов происходит в пищевых продуктах и пище в результате их размножения при грубых нарушениях санитарных правил обработки, хранения и сроков реализации продуктов. Чаще всего заболевания связаны с употреблением пиши, прошедшей тепловую обработку и вторично инфицированной. Вспышки токсикоинфскций наблюдаются преимущественно в теплое время года.

В группу колиформных бактерий входят Е. coli, Citrobacter, Enterobacter и другие бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Эти бактерии широко распространены в природе, содержатся в кишечнике человека, домашнего скота, птицы и др.

С выделениями из кишечника колиформы попадают в почву и на различные объекты внешней среды. На предприятиях общественного питания основным источником токсикоинфекции может быть работник — бактерионоситель условно патогенных штаммов Е. coli и БГКП, не соблюдающий правил личной гигиены.

Такие токсикоинфекции часто связаны с употреблением молока и молочных продуктов, картофельного пюре, салатов, моллюсков и блюд, не проходивших тепловую обработку перед употреблением. Мясные и рыбные блюда, особенно изделия из фарша, и другие блюда могут стать причиной отравления, если после недостаточной тепловой обработки длительно хранились без охлаждения. Заболевание может напоминать легкие формы дизентерии, возникают тошнота, рвота, боли в животе, диарея. Дисфункция кишечника продолжается не более 1-3 дней.

Протейные палочки (Proteus vulgaris и Proteus mirabilis) широко распространены в окружающей среде. Они относятся к гнилостным бактериям и содержатся в гниющих отходах. Протейные палочки могут находиться в кишечнике человека и животных. Работник-бактерионоситель может инфицировать любой продукт или блюдо. Протейные палочки длительно сохраняются и размножаются в пищевых продуктах. Чаще всего токсикоинфекции, вызываемые протеями, связаны с употреблением белковых продуктов: мясных продуктов и изделий, мясных салатов, рыбы и рыбных изделий, паштетов и др. Изменения органолептичсских свойств пищи не происходит.

Источником инфицирования блюд очень часто являются загрязненные остатками пиши посуда, инвентарь и оборудование. Обсеменение может происходить при использовании одних и тех же разделочных досок, ножей, мясорубок для сырых и вареных продуктов.

Так как протейная палочка погибает при тепловой обработке, обнаружение ее в готовой продукции говорит о нарушениях режима тепловой обработки или плохой санитарной обработке инвентаря, посуды и оборудования, а также несоблюдении условий хранения и и сроков реализации. Заболевание сопровождается схваткообразными болями в животе, дисфункцией кишечника, лихорадкой. Выздоровление наступает через 2-5 дней.

Фекальные стрептококки (энтерококки) относятся к постоянным обитателям кишечника человека, животных и птиц, могут находиться в верхних дыхательных путях бактерионосителей. Энтерококки интенсивно размножаются в изделиях из фарша, пудингах, кремах и др. При массивном накоплении в пище вызывают ослизнение продукта и неприятный привкус. У заболевших наблюдаются диарея, лихорадка, реже тошнота и рвота.

Пищевые токсикоинфекции могут вызываться также споро- образующей анаэробной палочкой перфрингенс (Clostridium perfringens). Основная роль в возникновении пищевых токсикоинфекций принадлежит Clostridium perfringens типа А. Во внешней среде, в почве перфрингенс находится в виде спор, устойчивых к любым внешним воздействиям. Споры этих палочек выдерживают длительное кипячение (до 6 часов).

Местом пребывания перфрингенс часто является кишечник травоядных животных. Поэтому наиболее частой причиной заболевания бывают консервированное мясо, а также мясные колбасные и кулинарные изделия и др. Опасность могут представлять мясные изделия в вакуумной упаковке, студни, блюда с подливами и соусами. Отмечается обсемененность палочками перфрингенс муки, круп, специй, зелени. При длительном хранении готовой пищи в тепле споры могут прорасти и в продукте быстро накопится значительное количество живых микроорганизмов.

Токсикоинфекция, вызванная перфрингенс, имеет инкубационный период 6-24 ч и протекает достаточно легко. В некоторых случаях (при серотипе С) возникает некротический энтерит, который может закончиться смертельным исходом.

Спорообразующие аэробные бактерии цереус (Bacillus cereus) могут являться причиной пищевых токсикоинфекций. Они широко распространены и встречаются в почве, воде, воздухе, растительных продуктах. Пищевые отравления возникают после употребления некачественных мясных, рыбных, молочных продуктов и блюд, куда палочки вносятся в виде спор с мукой, крахмалом, специями. Изменения органолептических свойств блюд при размножении бактерий цереус не наблюдаются.

Токсикоинфекция цереусной природы возникает через 6-15 ч после употребления блюда, содержащего в 1 г более 10 4 микробных клеток. Заболевание протекает как диарея без рвоты и повышения температуры и характеризуется легким течением.

Рвотная форма отравления токсином цереусной природы относится к токсикозам, имеет короткий инкубационный период (0,5-6 ч) и сопровождается тошнотой и рвотой. Причиной отравления являются картофельное пюре, отварные макароны, салаты, пудинги, блюда с соусом.

Парагемолитический вибрион (V. parahaemolyticus) обитает в морской воде и вызывает пищевые токсикоинфекции при употреблении недостаточно термически обработанных морских продуктов, чаще всего рыбы. Длительно сохраняется в этих продуктах при низких температурах, выдерживает вяление и копчение. При 100°С вибрионы быстро погибают. Заболевание может протекать остро с холероподобным или дизентериеподобным течением.

Причиной токсикоинфекций могут стать продукты и блюда, массивно обсемененные бактериями клебсиелла, гафния, псевдомонас и др.

Профилактика токсикоинфекций

Профилактика токсикоинфекций основывается на многообразных мероприятиях, которые можно объединить в три основные группы:

Мероприятия, направленные на предупреждение инфицирования пищевых продуктов и пищи:

- выявление носителей патогенных форм кишечной палочки и другой условно патогенной флоры и своевременное лечение работников, больных дисбактериозами;

- снижение обсемененности сырья и стерилизация специй;

- строгое соблюдение правил личной гигиены и санитарного режима предприятия, дезинфекции оборудования, инвентаря и посуды;

- исключение контакта сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

- соблюдение правил механической обработки продуктов.

Мероприятия, направленные на обеспечение условий, исключающих массивное размножение микроорганизмов в продуктах:

- хранение продуктов и готовой пищи в условиях холода при температуре ниже 6 °С;

- реализация готовой пищи при температуре выше 65 °С, холодных закусок — ниже 14 °С;

- строгое соблюдение сроков реализации продукции;

- хранение и реализация консервов в соответствии с правилами.

Мероприятия, направленные на уничтожение микроорганизмов, являющихся возбудителями токсикоинфекций, путем эффективной термической обработки пищевых продуктов:

- тепловая обработка пищевых продуктов и изделий до достижения полной кулинарной готовности (85 °С — для птицы и натуральных мясных изделий, 90 °С — для рубленых изделий из котлетной массы);

- повторная тепловая обработка при изготовлении некоторых холодных блюд (студни, заливные), мясной или ливерной начинки для блинчиков и пирожков, отварной птицы или мяса для первых и вторых блюд после порционирования и т. п., так как при механических операциях с вареными продуктами зачастую вносятся условно патогенные микроорганизмы.

В течение заболевания при токсикоинфекциях, как правило, отмечаются и явления выраженной интоксикации. Последние возникают в результате действия токсических веществ, освобождающихся при массовом разрушении возбудителей в организме заболевшего.

Возбудители токсикоинфекций

К микроорганизмам, способным вызывать токсикоинфекций, относятся некоторые: представители сальмонелл, а также условно патогенные бактерии (В. coli, В. paracoli, В. proteus и др.).

Присутствуя в кишечнике человека в качестве сапрофитной микрофлоры, отдельные штаммы условно патогенных бактерий при определенных условиях могут приобретать свойства возбудителей токсикоинфекций.

Основными возбудителями пищевых токсикоинфекций являются сальмонеллы. Не все представители обширной группы сальмонелл являются возбудителями токсикоинфекций. Значительная часть их вообще непатогенная для человека, другие вызывают у человека настоящее инфекционное заболевание, третьи, будучи относительно (патогенными для человека, в то же время являются специфическими возбудителями пищевых токсикоинфекций.

Из многочисленных видов сальмонелл практически наиболее часто встречаются как возбудители токсикоинфекций 3-4 их представителя.

Клиническая картина и лечение

Клиническая картина токсикоинфекций весьма многообразна, в связи с чем диагностика единичных случаев заболевания трудна. Нередко спорадические случаи токсикоинфекций диагностируются как грипп или какое-либо другое заболевание. При массовых вспышках установление правильного диагноза не вызывает затруднений.

Инкубационный период при токсикоинфекциях колеблется в пределах от 6 до 12 ч, иногда встречаются случаи затяжного инкубационного периода — до 24 ч и более. В клинической картине токсикоинфекций преобладают обычно явления острого энтерита. По тяжести токсикоинфекций можно подразделить на три основные формы: 1) тяжелую, 2) средней тяжести и 3) легкую форму заболевания.

Тяжелая форматоксикоинфекций характеризуется явлениями нарастающего коллапса и общим тяжелым состоянием. Желудочно-кишечные явления могут быть выражены в очень резкой степени: неукротимая рвота, многократный понос в виде жидких, желтого или серого цвета испражнений, иногда с примесью слизи и крови. В некоторых случаях наблюдаются явления обезвоживания организма, напоминающие холеру. В других случаях нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта выражены нерезко или отсутствуют совершенно, что затрудняет установление правильного диагноза. Тяжелая форма токсикоинфекций встречается сравнительно редко и, по некоторым данным, не превышает 1—2% общего числа токсикоинфекций.

Токсикоинфекции средней тяжести более распространены и составляют около 20% всех случаев. Клиническая картина заболеваний средней тяжести характеризуется высокой температурой и выраженными явлениями острого желудочно-кишечного расстройства.

Наиболее распространенной является легкая форма токсикоинфекций; около 80% заболеваний протекает в легкой форме. При этом во всех случаях отмечаются боли в животе, отвращение к пище, разбитость, общее неудовлетворительное самочувствие. Наиболее постоянным признаком является понос, который регистрируется более чем у 80% заболевших. Рвота отмечается у половины больных. Жалобы на тошноту и боли в животе предъявляют, как правило, почти все заболевшие. Температура тела обычно повышенная, чаще 37,6—38°, иногда до 39° и более. Впрочем, нередки случаи токсикоинфекций, протекающих и при нормальной температуре. Специфического лечения нет. Применяют комплекс антибиотиков, симптоматические и общеукрепляющие средства.

При своевременном (быстром) установлении диагноза токсикоинфекций необходимо принять меры по возможно раннему выведению из желудка зараженной пищи и микроорганизмов (промывание желудка, прием солевых слабительных и др.).

Анализ современных данных о времени наибольшего распространения вспышек пищевых токсикоинфекций показывает преимущественное распространение их в теплое время года, что объясняется благоприятным влиянием высокой температуры воздуха на быстрое размножение микроорганизмов в пищевых продуктах и их быстрое массивное обсеменение.

Другой важный фактор — понижение устойчивости организма и его защитных механизмов в условиях высокой температуры внешней среды.

Роль отдельных продуктов питания в распространении пищевых токсикоинфекций

В распространении пищевых токсикоинфекций установлена определенная связь с потреблением продуктов животного происхождения — мяса, яиц, молока, творога, рыбы и др. Особо выделяется связь токсикоинфекций с мясом свиней и телят, с яйцами водоплавающей птицы, изделиями из субпродуктов и др.

Последние, как известно, присутствуют в кишечнике человека и животных в качестве сапрофитной микрофлоры.

Группа Е. coli. Сравнительно давно известно, что Е. coli при определенных условиях может приобретать свойства возбудителя пищевых токсикоинфекций. За последнее время расширились сведения об энтеропатогенных Е. coli, которые могут быть различных серогрупп. Установлено носительство энтеропатогенных Е. coli человеком. Выделение этих возбудителей у работников общественного питания составляло 2,7 %.

| | | следующая лекция ==> | |

| ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ | | | ПИЩЕВЫЕ ИНТОКСИКАЦИИ |

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

[youtube.player]Пищевая токсикоинфекция (ПТИ) – группа заболеваний инфекционного происхождения, которые вызваны токсинами условно-патогенных микроорганизмов. Такие токсины могут накапливаться в недоброкачественных продуктах питания. Болезнь отличается бурным течением и благоприятным исходом.

Возбудители пищевой токсикоинфекции

Возбудителями ПТИ являются представители условно-патогенной бактериальной флоры. Их количество исчисляется десятками. Среди наиболее распространенных известны:

После перенесенной ПТИ иммунные реакции выражены слабо, поэтому нецелесообразно говорить о формировании иммунитета. Кроме того, перекрестный иммунитет в случае пищевой токсикоинфекции не формируется, поэтому возможны случаи повторного заболевания вследствие попадания в организм человека токсинов другого микробного агента.

Важным отличием ПТИ является то, что клиническая картина заболевания развивается под воздействием токсина (экзо- или эндо), а не самого микробного агента. Микробный токсин может накапливаться в контаминированных продуктах питания. Количество токсической субстанции, попавшей в человеческий организм, определяет тяжесть заболевания.

Все возбудители пищевой токсикоинфекции устойчивы к действию факторов окружающей среды (низкой и высокой температуре, ультрафиолетовому излучению, инсоляции, влажности), поэтому нецелесообразно говорить об уничтожении этих микробных агентов.

Пути передачи

Преимущественный путь передачи возбудителей пищевой токсикоинфекции – это пищевой (в соответствии с названием). Водный путь передачи подтверждается редко, только в случае массового заражения большого количества людей, например, при смешивании водопроводной воды и канализационных стоков вследствие аварии.

Контактный путь передачи менее значимый, чем пищевой. Однако, при развитии вспышки пищевой токсикоинфекции в организованном коллективе недостаточно тщательная обработка посуды и кухонной утвари может сыграть значимую роль в распространении заболевания.

Среди пищевых продуктов – потенциально возможных факторов передачи пищевой токсикоинфекции – наибольшую опасность представляют те, которые не подвергаются термической обработке перед непосредственным употреблением. К ним относятся:

- кондитерские изделия (пирожные, торты, муссы, кремы);

- молочные продукты (цельное молоко, ряженка, йогурт, кефир, простокваша);

- любые салаты (фруктовые и овощные, особенно заправленные майонезом);

- мясной студень, плохо прожаренное мясо, паштет;

- яйца и любые блюда из них с недостаточной термической обработкой.

Токсины и другие продукты жизнедеятельности микроорганизмов могут накапливаться в еде даже при низкой температуре, то есть хранение блюд в холодильнике не предотвращает развитие заболевания. В некоторых случаях цвет, запах и внешний вид продуктов не изменяются под влиянием микробного токсина, что повышает риск развития болезни.

В организме человека в результате попадания микробного токсина и самого микроорганизма происходит формирование воспалительных изменений в ЖКТ и развитие общей интоксикации. Воспалительные изменения в пищеварительном канале приводят к нарушению всасывания и переваривания питательных веществ, следствием чего является диарея и другие диспепсические явления. Изменения в других системах органов носят функциональный характер, то есть нарушения строения тканей нет.

Симптомы

Клинические проявления пищевой токсикоинфекции сходны со многими другими заболеваниями инфекционной и неинфекционной природы. Поэтому не следует заниматься самолечением и самодиагностикой – только специалист может отличить ПТИ от острого аппендицита, который требует безотлагательного хирургического вмешательства.

В пользу пищевой токсикоинфекции свидетельствуют такие проявления:

- острое начало болезни, буквально через полчаса-час после употребления недоброкачественной пищи;

- повышение температуры (иногда до 39-40 °С) в сочетании с ознобом;

- резкая внезапная слабость;

- повторные эпизоды рвоты недавно съеденной пищей в комбинации с мучительной тошнотой;

- разлитая боль в животе спастического характера – человек ощущает или постоянную боль или периодические спазмы;

- жидкий стул без патологических примесей (слизь, прожилки крови, гной).

При пищевой токсикоинфекции одновременно заболевают все, кто употреблял недоброкачественную пищу. Для этого заболевания характерна массовость – болеют члены одной семьи, дети, питающиеся в школьной столовой, лица, посетившие определенное учреждение общественного питания.

Возможные осложнения

Только у лиц с хронической патологией и маленьких детей (первые 3 года жизни) в некоторых случаях отмечается тяжелое течение заболевания.

Повторные эпизоды рвоты и диареи приводят к развитию выраженного обезвоживания, крайней степень которого является гиповолемический шок. В результате отмечаются тяжелые нарушения работы сердца и почек, вплоть до острой сердечной и/или почечной недостаточности и смерти больного.

Диагностика

Лечением пищевой токсикоинфекции занимается врач-инфекционист. Неотложную помощь при необходимости оказывает семейный доктор или педиатр. Лечение начинается в стационаре, заканчивается в домашней обстановке. При среднетяжелом и легком течении пищевой токсикоинфекции (и возможности тщательного ухода за больным) лечение может происходить в домашних условиях.

Диагностика ПТИ основывается на клинико-эпидемиологических данных. В виду быстротечности болезни и благоприятного исхода микробиологическая диагностика применяется редко, так как в этом нет необходимости.

Лабораторное подтверждение пищевой токсикоинфекции нужно в случаях эпидемиологического расследования или судебной экспертизы. Для этого в подозрительных продуктах и биологических жидкостях пациента (рвотные массы, фекалии) при помощи бактериологического метода диагностики проводится поиск возбудителя. Подтверждение диагноза – выявление одного и того же микроба в пище и организме пациента.

Лечение и клинические рекомендации

Прогноз заболевания у подавляющего количества пациентов благоприятный. Уже через 4-7 дней состояние здоровья полностью восстанавливается. Для врача терапия пищевой токсикоинфекции не представляется сложной задачей.

Практикуется комплексный подход к лечению, который включает медикаменты, диету и охранительный режим.

До прихода врача пациент (или его родственники) могут выполнить самостоятельно некоторые действия, которые облегчат состояние больного. К ним относят:

- постельный режим;

- отказ от еды;

- обильное питье небольшими порциями (кипяченая вода или минеральная вода без газа).

Без назначения доктора нельзя принимать жаропонижающие, обезболивающие, спазмолитики. Прием медикаментов затрудняет процесс постановки предварительного диагноза и, соответственно, адекватное лечение конкретного пациента.

В первые 1-2 дня от начала пищевой токсикоинфекции необходим полный отказ от еды и постельный режим. Как только состояние несколько улучшится, разрешается расширение двигательного режима и диетическое питание. Для поврежденного пищеварительного канала полезны:

- каши на воде (рисовая, гречневая, манная);

- протертые овощные супы (не на бульоне);

- кисломолочные продукты с низким процентом жирности;

- отварные овощи (картошка или салат-винегрет);

- сухарики;

- некрепкий чай с лимоном, отвары из трав.

Диетическое питание постепенно расширяется: на 3-4 день можно кушать нежирное мясо, рыбу и т.д; через 7-8 дней больной ПТИ возвращается к привычному рациону питания.

Антибиотики при ПТИ не показаны, так как главные нарушения в организме вызваны микробным токсином. Целесообразно использование кишечных антисептиков, которые действуют только в просвете кишечника и не оказывают системного воздействия.

Для устранения интоксикации и других признаков болезни назначаются:

Длительность медикаментозной терапии определяет лечащий доктор.

Профилактика заболевания

Специфическая профилактика пищевых токсикоинфекций не разработана. Меры профилактики предполагают внимательное отношение к хранению, приготовлению пищи и соблюдение санитарно-гигиенических норм.

[youtube.player]МИКРОБАМИ

К условно патогенным микробам относятся бактерии групп coli, proteus, споровый анаэроб Cl.perfringens, энтерококки - Streptococcus faecalis, Streptococcus faecium и др.

Эти микробы являются постоянными обитателями кишечника человека и животных и широко распространены в окружающей среде.

Диагностика пищевых отравлений, вызванных условно патогенными микробами, значительно сложнее, чем при сальмонеллёзах. Обнаружение условно патогенных микробов в выделениях пострадавших и даже в пищевых продуктах ни в коей мере ещё не характеризует их причастность к возникновению пищевого отравления.

Профилактика пищевых отравлений, вызванных условно патогенными микробами, ничем особенно не отличается от профилактики отравлений другой этиологии.

Кишечная палочка: Escherichia coli

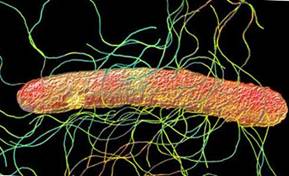

Различают сапрофитные (непатогенные) и патогенные штаммы кишечной палочки (рис. 2).

|

Рис. 2. Кишечная палочка

Бактерии этой группы имеют единое происхождение-кишечник человека и теплокровных животных.

В отличие от сальмонеллёзов главная роль в обсеменении пищевых продуктов принадлежит людям (больные колиэнтеритом, холециститом, аппендицитом, парапроктитом и др., реконвалесценты и бактерионосители). До 5 % клинически здоровых людей, в основном, детей являются носителями патогенных серотипов кишечной палочки. Среди животных наиболее частыми источниками обсеменения продуктов питания являются больные колибациллёзом телята, поросята, ягнята и др. Обсеменение пищевых продуктов кишечной палочкой происходит такими же путями, как и при сальмонеллёзах.

Колитоксикоинфекции чаще всего возникают вследствие употребления мясных, рыбных, яичных овощных и других кулинарных изделий, не подвергающихся повторной тепловой обработке.

Клинические проявления похожи на таковые при желудочно-кишечной форме сальмонеллёзов. Инкубационный период составляет 4-10 часов Пищевое отравление проявляется в виде острого, но быстро проходящего гастроэнтерита, с преобладанием поноса, болей в животе, температура тела колеблется от 37 до 38°C. Длительность заболевания 1-3 дня. Могут быть массовые, групповые и семейные вспышки.

Вспышки чаще наблюдаются в тёплое время года. В случаях массовых отравлений одним и тем же продуктом тяжесть заболевания зависит от количества съеденной пищи.

При лабораторной диагностике применяют микробиологические исследования употреблявшихся продуктов и фекалий больных, определяют нарастание титра агглютининов к выделенным штаммам у заболевших.

Патогенные типы кишечной палочки (рис.2.) являются возбудителями инфекционных заболеваний у детей раннего возраста. До 70% детей в возрасте до года болеют колиэнтеритами. Заражение происходит в основном фекально-оральным путём, а источником заражения являются люди больные и бактериовыделители.

Колиэнтериты детей раннего возраста являются острыми инфекционными заболеваниями. Некоторые авторы считают, что возможна передача инфекции в детских коллективах не только фекально-оральным, но и капельным путём (плач, крик, чиханье и т.д.).

Профилактика пищевых токсикоинфекций, вызываемых кишечной палочкой, как и вызываемых сальмонеллами, основывается на следующих основных положениях:

- защита продуктов от заражения этими бактериями;

- предупреждение возможности их значительного размножения;

- тщательная тепловая обработка пищевых продуктов и готовой пищи.

Для профилактики токсикоинфекций колибактериальной природы необходимо:

- своевременное лечение работников пищевых объектов, больных колибактериальными холециститами, пиелитами, парапроктитами и др.;

- выявление среди пищевиков носителей патогенных серотипов кишечной палочки и их санация;

- выявление больных колибациллёзом животных (особенно молодняка!) и реализация их мяса для пищевых целей как условно годного после тепловой (холодильной) обработки или посола;

- строгое выполнение санитарных правил технологии изготовления пищевых продуктов и блюд, не подвергающихся повторной тепловой обработке (холодные мясные, рыбные, яичные, молочные, овощные, студни, заливные, гарниры);

- хранение продуктов и готовой пищи в условиях холода отдельно от сырья и полуфабрикатов;

- строгое соблюдение установленных сроков реализации продуктов;

- перевозка продуктов в специально предназначенном транспорте;

- тщательное мытьё и дезинфекция инвентаря и оборудования, соблюдение правил по раздельному его использованию;

- соблюдение личной и производственной гигиены.

Протей (рис. 3.) широко распространён в природе и известен как возбудитель аэробного гниения. Чаще всего в качестве причины пищевых отравлений фигурируют Proteus mirabilis и Proteus vulgaris.

|

Бактерии резистентны к высыханию, большим концентрациям (до 17%) хлорида натрия, колебаниям рН среды. Температура размножения колеблется от 10°C до 43°C. Наиболее часто обнаруживаются в мясе, рыбе, винегретах, салатах, блюдах из картофеля.

Пищевые токсикоинфекции возникают после употребления продуктов, органолептически вполне доброкачественных, несмотря на обильное содержание в них протея. Это явление объясняется тем, что протей сам по себе не расщепляет белок. Его участие в гнилостных процессах начинается лишь со стадии разложения полипептидов.

Клиническая картина сходна с таковой при сальмонеллёзах, хотя температурная реакция обычно слабее (37,5-38,5°C).

Инкубационный период длится от 4 до 20 часов. Характерны схваткообразные боли в кишечнике, тошнота, рвота, часто многократная, жидкий стул, нередко с примесью крови. Продолжительность болезни до 3-5 суток.

Тяжёлые случаи сопровождаются цианозом, судорогами, падением сердечной деятельности.

Диагноз может быть установлен лишь на основании лабораторных данных. Ведущим является микробиологическое исследование рвотных масс, промывных вод желудка, крови и подозреваемых пищевых продуктов, биохимические тесты, постановка реакции агглютинации с выделенными штаммами протея, биологические пробы.

Источником инфекции являются человек и животные. Механизм заражения фекально-оральный. На пищевые продукты протей попадает из выделений человека и животных через промежуточные факторы передачи в процессе хранения, обработки или транспортировки.

Особенностью вспышек токсикоинфекций, вызванных протеем, является длительный, иногда рецидивирующий, характер, поэтому установить связь заболевания с потреблением какого-то одного продукта бывает затруднительно. Во многих случаях, как правило, отмечается антисанитарное состояние предприятия, вся среда которого массивно обсеменена протеем.

Такие вспышки удаётся купировать только после наведения санитарного порядка во всех звеньях приготовления пищи и усиления санитарного надзора.

Энтерококки или фекальные стрептококки как показано на рис. 4 – постоянные обитатели кишечника человека и животных. По численному содержанию не уступают E. colli и в отличие от неё встречаются не только в нижнем отделе кишечника, но и в тонком, а иногда и в желудке. Возбудители пищевых токсикоинфекций относятся к группе Streptococcus faecalis.

Источниками инфекции являются человек и животные. Обсеменение пищи происходит теми же путями, как и при других видах инфекций.

|

Особенностью энтерококков является высокая устойчивость к вредным воздействиям. Их выживаемость в воде и почве равна выживаемости кишечной палочки.

Рис. 4. Стрептококки (энтерококки)

Энтерококки способны размножаться при температуре от 10 до 45°C, переносят концентрацию хлорида натрия до 6,5%, выдерживают нагревание при 60°C в течение 30 минут. Устойчивы к высыханию, хорошо переносят низкие температуры.

Энтерококки часто обнаруживаются в объектах внешней среды, даже в воздухе закрытых помещений, воде и, разумеется, в продуктах. Энтерококки интенсивно размножаются при комнатной температуре в разнообразных пищевых продуктах, достигая максимальной концентрации в первые сутки. Они вызывают ослизнение продуктов и придают им неприятный горький вкус.

Клинические проявления токсикоинфекций, обусловленных энтерококками, мало характерны и протекают в виде острого гастроэнтерита. После инкубационного периода от 5 до 18 часов появляются тошнота, рвота, боли в животе, понос. Заболевание длится от нескольких часов до суток.

Клостридиум перфрингенс (рис. 5) является спорообразующим микробом. Споры сохраняются в продуктах и блюдах после их термической обработки. При длительном хранении готовой пищи в тепле споры могут прорасти и в течение короткого времени накопиться в огромном количестве.

Рис. 5. Клостридии

В связи с этим продукты и блюда из мяса, молока, рыбы, даже хорошо термически обработанные, подлежат быстрой реализации.

Источником инфекции являются человек и животные. Основной причиной заболевания являются мясо и мясопродукты.

Встречаются как сапрофиты этих микроорганизмов, так и патогенные их разновидности. У человека при кишечных заболеваниях, вызываемых клостридиями перфрингенс, выделяются 4 типа микроорганизмов этого вида: А, С, D и F.

Чаще заболевание протекает легко. Инкубационный период длится от 5 до 22 часов. Внезапно появляется тошнота, спазмы в брюшной полости, многократный зловонный понос характера энтерита, который может длиться 12-24 часа. Стул имеет резкий запах гнили и сопровождается сильным газообразованием. Температура поднимается редко. Микробы выделяются в большом количестве из продуктов и каловых масс заболевших и сохраняются в фекальном содержимом до 14 дней. Длительность заболевания 1-2 суток. Для диагностики используется реакция агглютинации.

Прочие условно патогенные микробы

Эти пищевые отравления занимают первое место в Японии. Природным резервуаром микробов является морская вода. Вибрионы сильно обсеменяют рыбу и ракообразных, которые используются жителями в сыром виде. Размножение вибриона происходит только в выловленной рыбе.

Вас.cereus относится к аэробным спорообразующим бактериям, является постоянным обитателем почвы и широко распространена во внешней среде, в том числе и на пищевых продуктах.

Вас.cereus способна размножаться в разнообразных продуктах животного и растительного происхождения, не вызывая их органолептических изменений. Наиболее интенсивное размножение микробов происходит при температуре 3-32°C, а при температуре 65°C вегетативные формы погибают в течение 30 минут. Микроб устойчив к низким температурам. Растворы хлорида натрия задерживают размножение только при концентрации не ниже 10%.

Хранение пищевых продуктов при температуре 4-6°C не сопровождается размножением бациллус цереус. Споры термоустойчивы: при температуре 125°C выдерживают нагревание 10 минут, могут прорастать при температуре от 3 до 70°C и РН от 4 до12,5.

Вспышки токсикоинфекций, обусловленные бациллус цереус, возникали при употреблении ванильного соуса, кремового яичного соуса, консервированного мяса в подливе, ванильного пудинга, жареной свинины и др.

Инкубационный период продолжается от 4 до 16 часов. Заболевание начинается остро: коликообразные боли в животе, тошнота, понос. Стул жидкий, водянистый, с большим количеством слизи, до 20 раз в сутки. Температура нормальная или субфебрильная. Рвота бывает редко. Продолжительность болезни до 2 суток.

Подтверждением этиологической роли бациллус цереус в случае отравления является выделение микробов из продуктов питания, испражнений, рвотных масс и промывных вод желудка. К моменту выздоровления выделение микроорганизмов с калом прекращается.

Профилактические мероприятия такие же, что и при других пищевых токсикоинфекциях.

Yersinia pseudotuberculosis (псевдотуберкулез) или Yersinia enterocolitica (кишечный иерсиниоз)

Бактерии легко переносят замораживание и последующее оттаивание, продолжительно сохраняются в воде, почве, но при этом чувствительны к солнечному свету, высушиванию, кипячению и химическим дезинфектантам. Иерсинии выделяют энтеротоксин, цитотоксины и эндотоксин.

Больной кишечным иерсиниозом или носитель при определенных условиях может явиться источником инфекции для окружающих.

Резервуаром и источником иерсиниоза являются преимущественно животные: различные грызуны, домашний скот (в основном свиньи), собаки. Люди могут распространять инфекцию, но заражение от человека происходит довольно редко. В городах инфекцию в основном разносят грызуны, именно их скопления формируют эпидемические очаги инфекции в периоды вспышек.

Иерсиниоз передается по фекально-оральному механизму пищевым и водным путем. Продукты питания животного происхождения, недостаточно обработанные термически, водные источники, загрязненные испражнениями больных животных, способствуют реализации путей заражения. В редких случаях реализуется контактно-бытовой путь передачи (как правило, связан с низкой гигиенической культурой).

Естественная восприимчивость человека к иерсиниозу – низкая. Здоровые люди практически не заболевают клиническими формами инфекции. Тяжелое и манифестное течение характерно для детей, лиц, страдающих иммунодефицитными состояниями, хроническими заболеваниями, способствующими выраженному ослаблению защитных свойств организма. Поэтому иерсиниозом чаще болеют дети от 3 до 5 лет, реже раннего и более старшего возраста. Что касается детских коллективов, то вспышки заболевания здесь чаще обусловлены единым источником питания. Эпидемические вспышки иерсиниоза довольно редки и чаще всего происходят при массовом употреблении овощей, загрязненных микробами.

Заражение происходит при употреблении инфицированной пищи и воды или контактным путем, при употреблении салатов из сырых овощей. Особенно опасна для заражения капуста. Минуя желудок, возбудитель локализуется в тонкой кишке, чаще в месте перехода тонкой кишки в слепую, где и развивается воспалительный процесс, носящий катаральный или язвенно-некротический характер. Поражает желудочно-кишечный тракт, печень, опорно-двигательный аппарат и другие органы.

Инкубационный период кишечного иерсиниоза составляет 1-6 дней, клиническая картина обычно представлена несколькими синдромами.

Чаще всего отмечается общетоксический синдром, проявляющийся в виде лихорадки, достигающей 38-40°С, озноба, головных болей, общей слабости, ломоты в мышцах и суставах. Аппетит снижен, при тяжелом течении могут отмечаться расстройства центральной нервной деятельности. Лихорадочный период обычно длиться 7-10 дней (значительно удлиняясь в случае генерализованного иерсиниоза).

При гастроинтестинальной форме общей интоксикации обычно сопутствует диспепсия (тошнота, рвота, диарея, боль в животе).

При генерализованном иерсиниозе может отмечаться гепатолиенальный синдром (увеличение печени и селезенки).

В клинической практике чаще всего встречается гастроинтестинальная форма иерсиниоза. Заболевание протекает наподобие других инфекционно-токсических поражений кишечника, характеризуется преимущественно проявлениями интоксикации и (в половине случаев) диспепсическими расстройствами. Интоксикация обычно предшествует, но может развиться и одновременно с диспепсией. Иногда эта форма инфекции сопровождается высыпаниями, катаральным или артропатическим синдромом. Выраженная интоксикация может способствовать развитию гепатоспленомегалии, а также иногда отмечается умеренная полилимфоаденопатия (лимфоузлы увеличены, но безболезненны и не утрачивают подвижность).

В зависимости от тяжести течения, продолжительность заболевания колеблется от 2-3 дней до двух и более недель. Длительно протекающий кишечный иерсиниоз приобретает волнообразный характер, появляются признаки дегидратации

Профилактика иерсиниоза подразумевает соблюдение личной гигиены, в том числе и гигиены питания, а также санитарно-эпидемический контроль лечебно-профилактических учреждений и предприятий общественного питания и пищевой промышленности.

Необходимо вести контроль над состоянием водных источников, проводить своевременно дератизацию населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.

Тщательно обрабатывать овощи и фрукты, предназначенные для приготовления салатов, особенно из холодильника и ошпаривать их горячей водой. С белокочанной капусты рекомендуется снять 5 верхних листьев и облить кипятком.

Так же не хранить очищенные овощи в воде, даже в холодильниках.

ИНТОКСИКАЦИИ (ТОКСИКОЗЫ)

К бактериотоксикозам относятся отравления ботулотоксином и стафилококковым энтеротоксином.

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

[youtube.player]Читайте также: