Удельный вес инфекционных болезней

Задача 1

Среднегодовая численность населения некоторого субъекта РФ составляет 1 223 735 человек. В течение года в лечебно-профилактических учреждениях всего зарегистрировано 1 615 660 случаев заболеваний, из которых 778 525 - с диагнозом, выявленным впервые в жизни.

При проведении выборочных медицинских осмотров 85 662 человек (7% населения) выявлено 119 925 случаев заболеваний.

Среди всех зарегистрированных заболеваний выявлено 354 075 случаев, связанных с болезнями органов дыхания, 252 450 - системы кровообращения, 132 200 - костно-мышечной системы и соединительной ткани, 116 195 - мочеполовой системы. В течение года выявлено 64 910 случаев инфекционных заболеваний. Рассчитать и проанализировать показатели:

1) первичной заболеваемости;

2) общей заболеваемости;

3) патологической пораженности;

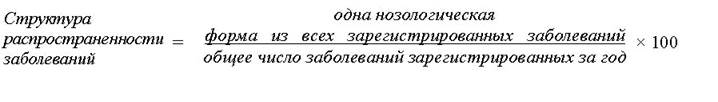

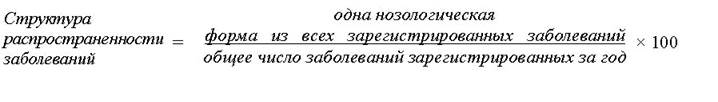

4) структуры общей заболеваемости;

5) инфекционной заболеваемости.

Ответ к задаче 1)Необходимо воспользоваться следующими формулами:

Первичная заболеваемость = Число впервые выявленных заболеваний__ *1000

Среднегодовая численность населения

Общая заболеваемость = Число всех выявленных заболеваний__ *1000

Среднегодовая численность населения

Патологическая пораженность = Число заболеваний, выявленных на осмотр__ *1000

Удельный вес заболевания = Число случаев заболевания *100%

Общее число заболевших

Тогда удельный вес болезней органов дыхания 21,9%, болезней системы кровообращения 15,6%, болезней костно-мышечной системы 8,2%, болезней мочеполовой системы 7,2%

Инфекционная заболеваемость = Число выявленных инфекционных заболеваний__ *1000

Среднегодовая численность населения

=53,04‰

Задача 2

Среднегодовая численность населения некоторого субъекта РФ составляет 521 210 человек. В течение года в лечебно-профилактических учреждениях всего зарегистрировано 802 145 случаев заболеваний, из которых 457 172 - с диагнозом, выявленным впервые в жизни.

При проведении выборочных медицинских осмотров 26 060 человек (5% населения) выявлено 35 180 случаев заболеваний.

Среди всех зарегистрированных заболеваний выявлено 188 970 случаев, связанных с болезнями органов дыхания, 87 065 - системы кровообращения, 50 190 - костно-мышечной системы и соединительной ткани, 124 285 - органов пищеварения. В течение года выявлено 25 693 случая инфекционных заболеваний. Рассчитать и проанализировать показатели:

1) первичной заболеваемости;

2) общей заболеваемости;

3) патологической пораженности;

4) структуры общей заболеваемости;

5) инфекционной заболеваемости.

Ответ к задаче 2)Необходимо воспользоваться следующими формулами:

Первичная заболеваемость = Число впервые выявленных заболеваний__ *1000

Среднегодовая численность населения

Общая заболеваемость = Число всех выявленных заболеваний__ *1000

Среднегодовая численность населения

Патологическая пораженность = Число заболеваний, выявленных на осмотр__ *1000

Удельный вес заболевания = Число случаев заболевания *100%

Общее число заболевших

Тогда удельный вес болезней органов дыхания 23,6%, болезней системы кровообращения 10,9%, болезней костно-мышечной системы 6,3%, болезней пищеварительной системы 15,5%

Инфекционная заболеваемость = Число выявленных инфекционных заболеваний__ *1000

Среднегодовая численность населения

=49,3‰

Задача 3

Среднегодовая численность населения некоторого субъекта РФ составляет 706 680 человек. В течение года в лечебно-профилактических учреждениях всего зарегистрировано 1 053 600 случаев заболеваний, из которых 575 872 - с диагнозом, выявленным впервые в жизни.

При проведении выборочных медицинских осмотров 70 668 человек (10% населения) выявлено 65 020 случаев заболеваний.

Среди всех зарегистрированных заболеваний выявлено 249 560 случаев, связанных с болезнями органов дыхания, 116 208 - системы кровообращения, 87 026 - костно-мышечной системы и соединительной ткани, 79 698 - с травмами, отравлениями и некоторыми другими последствиями воздействия внешних причин. В течение года выявлено 31 223 случая инфекционных заболеваний. Рассчитать и проанализировать показатели:

1) первичной заболеваемости;

2) общей заболеваемости;

3) патологической пораженности;

4) структуры общей заболеваемости;

5) инфекционной заболеваемости.

Ответ к задаче 3)Необходимо воспользоваться следующими формулами:

Первичная заболеваемость = Число впервые выявленных заболеваний__ *1000

Среднегодовая численность населения

Общая заболеваемость = Число всех выявленных заболеваний__ *1000

Среднегодовая численность населения

Патологическая пораженность = Число заболеваний, выявленных на осмотр__ *1000

Удельный вес заболевания = Число случаев заболевания *100%

Общее число заболевших

Тогда удельный вес болезней органов дыхания 23,7%, болезней системы кровообращения 11%, болезней костно-мышечной системы 8,3%, травм и внешних причин 7,6%

Инфекционная заболеваемость = Число выявленных инфекционных заболеваний__ *1000

заболеваний в общей заболеваемости) определяется процентным отношением числа первичных обращений по поводу данной группы заболеваний к общему числу всех первичных обращений за год.

Например: в 1983 г. в районе А. было зарегистрировано 850 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, из них 82 случая инфаркта миокарда.

4) Показатель летальностиопределяется числом умерших от того или

иного заболевания на 1000 болевших этим заболеванием.

Например: в данном году умерло 12 больных от сердечно-сосудистых

заболеваний, всего было зарегистрировано 855 больных этими заболеваниями. Летальность от сердечно-сосудистых заболеваний составила:

12 х 1000 = 14,0 на 1000 болевших

- МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Заболеваемость инфекционными болезнями изучается путем учета каждого инфекционного заболевания или подозрения на инфекционное заболевание. Учетным документом является экстренное извещение об инфекционном заболевании.

Экстренное извещение составляется на каждое инфекционное заболевание или подозрение на заболевание и направляется в течение 12 часов в ЦГСЭН. Экстренное извещение до отправления в ЦГСЭН регистрируется в журнале инфекционных заболеваний (ф. №060). На основе записей в этом журнале центр ГСЭН составляет отчет о движении инфекционных заболеваний на каждый месяц, квартал, полугодие и год по форме №85-ИНФ.

Анализ инфекционной заболеваемости проводится с помощью общих и специальных показателей, которые, как правило, рассчитываются на 100000 населения.

а) общий показатель инфекционной заболеваемости – число инфекционных заболеваний, зарегистрированных за год на 100000 населения;

б) специальные показатели (возрастно-половые, в зависимости от профессии, стажа работы и др.) – число зарегистрированных инфекционных заболеваний за год лиц определенного возраста, пола, профессии и др. на 100000 населения того же возраста, пола, профессии и др.;

в) показатель инфекционной заболеваемости по диагнозам – число зарегистрированных инфекционных заболеваний за год с определенным диагнозом, как правило, на 100000 населения;

г) структура инфекционной заболеваемости – процентное отношение того или иного инфекционного заболевания к общему числу зарегистрированных инфекционных заболеваний в отчетном году;

д) удельный вес (доля) инфекционных заболеваний в общей заболеваемости – процентное отношение числа инфекционных заболеваний к общему числу первичных обращений за медицинской помощью в отчетном году;

е) показатель летальности – число умерших от данного инфекционного заболевания в отчетном году на 100 зарегистрированных больных данным инфекционным заболеванием.

При углубленном изучении инфекционной заболеваемости анализируется сезонность, источники заражения, эффективность профилактических прививок и т.д., что дает возможность врачам инфекционистам, эпидемиологам, организаторам здравоохранения разработать мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями.

- МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВАЖНЕЙШИХ НЕЭПИДЕМИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

К этому виду заболеваемости относятся все формы туберкулеза,

сифилиса, гонореи, злокачественные новообразования, трихофития, микроспория, фавус и другие.

Извещение о больном при первичной регистрации этих заболеваний заполняется лечебно-профилактическим учреждением (ф. №089/у-93, №090/у-99) и отправляется доступными средствами связи в соответствующие диспансеры, где проводится лечение больных, статистическая обработка и анализ заболеваемости.

При анализе заболеваемости важнейшими неэпидемическими заболеваниями вычисляются показатели:

а) общий показатель заболеваемости важнейшими неэпидемическими заболеваниями – число важнейших неэпидемических заболеваний, зарегистрированных в данном году на 100000 населения;

б) общий показатель распространенности важнейших неэпидемических заболеваний – число важнейших неэпидемических заболеваний впервые зарегистрированных в данном году и перешедших с предыдущих лет на 100000 населения;

в) показатель заболеваемости тем или иным важнейшим неэпидемическим заболеванием – число впервые зарегистрированных тех или иных важнейших неэпидемических заболеваний в данном году на 100000 населения;

г) показатель распространенности того или иного важнейшего неэпидемического заболевания – число тех или иных важнейших неэпидемических заболеваний впервые зарегистрированных в данном году и перешедшие с предыдущих лет на 100000 населения;

д) показатель заболеваемости важнейшими неэпидемическими заболеваниями в зависимости от возраста, пола, профессии, места жительства и т.д. – число впервые зарегистрированных важнейших неэпидемических заболеваний в данном году определенного пола, возраста, профессии на 100000 населения определенного возраста, пола, профессии и др.;

е) структура заболеваемости важнейшими неэпидемическими заболеваниями – процентное отношение того или иного важнейшего неэпидемического заболевания, зарегистрированного в данном году к общему числу всех важнейших неэпидемических заболеваний;

ж) показатель летальности (тяжести заболевания) – число умерших от того или иного важнейшего неэпидемического заболевания в данном году на1000 зарегистрированных больных того или иного важнейшего неэпидемического заболевания.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

и распространенности болезней:

Сумма показателей удельного веса (%) всех впервые выявленных заболеваний = 100%

Сумма показателей удельного веса (%) всех зарегистрированных болезней = 100%

Получить точную информацию о заболеваемости, ее видах, современных уровнях и структуре, мы можем лишь при условии, что на каждом уровне оказания медицинской помощи населению будет проводиться ее активная регистрация. Обязательным условием является также умение каждого врача правильно заполнять медицинскую учетную документацию.

В нашей стране существует специальный учет и отчетность тех случаев заболеваний, которые нуждаются в особом внимании со стороны врача.Это такие виды заболеваемости как:

Инфекционная заболеваемость: учет проводится с целью предотвращения распространения и возникновения эпидемических вспышек, а также предупреждению профессиональных и пищевых отравлений.

Обязательной регистрации и учету подлежат такие заболевания: брюшной тиф, паратиф, другие инфекции, вызванные сальмонеллезами, бруцеллез, все формы дизентерии и ряд других. Перечень заболеваний, который периодически изменяется, регламентирует Министерство здравоохранения Украины.

Установлен также порядок внеочередных сообщений при особенно опасныхинфекциях в случае появления их на территории нашей страны.

Особенный учет предусмотрен также для обнаруженных инфицированных и больных СПИДом, который регламентируется специальными инструктивно -методическими документами.

Единицей наблюдения при изучении инфекционной заболеваемости является каждый случай заболевания или подозрение на него. При выявлении их заполняется "Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении" (ф. № 058/0), которое является основным документом для изучения эпидемической заболеваемости.

Экстренное извещение должен заполнить врач поликлиники или другого медицинского заведения, независимо от того, где живет больной. Таким же образом необходимо действовать при выявлении инфекционного заболевания у лица, госпитализированного для лечения в стационар, при изменении диагноза больного, который уже находится на лечении. Заполняет экстренное извещение и врач скорой медицинской помощи.

В сельской местности, кроме врачей сельских участковых больниц и амбулаторий, сообщать об этих болезнях обязаны заведующие фельдшерско-акушерских пунктов.

Экстренные извещения в лечебно-профилактических заведениях регистрируются в журнале регистрации инфекционных заболеваний. При изменении диагноза инфекционного заболевания лечебное заведение, в котором это было сделано, обязано заполнить новое экстренное извещение на больного и направить его в санитарно-эпидемиологическую станцию по месту выявления болезни.

Все экстренные извещения должны быть в течение 12 часовнаправлены в санитарно-эпидемиологическую станцию, которая обеспечивает эпидемио- логическое обследование ячейки инфекционного заболевания по месту его выявления (независимо от места проживания больного).

Для анализа инфекционной заболеваемости применяются такие показатели:

· уровень инфекционной заболеваемости (соотношение их числа к численности населения данной территории; показатели рассчитываются на 100 тысяч населения);

· сезонность (за основу берутся данные о числе заболеваний за месяц, показатели сезонных колебаний - это соотношение данных за месяц к среднегодовым);

· уровень госпитализации и полнота охвата ею (в первом случае – это отношения числа госпитализированных к численности населения, во втором - к числу обнаруженных заболеваний, в процентах);

· уровень инфекционной заболеваемости по возрасту, полу, профессии (соотношение числа заболеваний в соответствующей группе к численности населения данной группы);

· число обнаруженных бациллоносителей на 1000 обследованных.

Заболеваемость важнейшими неэпидемическими заболеваниями:

Специальному учету подлежат некоторые неэпидемические заболевания:

- инфаркт миокарда, инсульт и гипертоническая болезнь,

Необходимость специального учета указанных заболеваний обусловлена:

• высоким уровнем распространения;

• значительной частотой смертности при некоторых из них;

Как правило, при этих заболеваниях необходимо раннее выявление и всестороннее обследование, активное динамическое наблюдение за больными, специальное лечение и выявление контактов.

Для регистрации неэпидемических заболеваний существуют два основных документа:

1. Извещение о больном, которому впервые в жизни установлен диагноз активного туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы, психического заболевания (ф. № 089/0).

Смертность от инфекционных болезней

Картина смертности от инфекционных заболеваний за последние 30 лет в определенной степени характеризует социально-экономическую ситуацию в России и состояние здравоохранения в стране. После Отечественной войны шло постоянное снижение смертности от инфекционных болезней, при этом основная роль принадлежала уменьшению числа смертей от туберкулеза. Этому в значительной мере способствовало появление сульфаниламидов и антибиотиков. Снижение смертности от инфекционных болезней продолжалось до 1991 года, после чего начался подъем смертности. Особенно заметно этот процесс проявился у мужчин (рис. 1).

Сходная картина наблюдалась и при изменении удельного веса смертности от инфекционных и паразитарных болезней в общей стандартизованной смертности населения Российской Федерации (рис. 2).

Сравнение России с другими странами по смертности от инфекционных болезней указывает на более сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку в нашей

| Страна | Коэфф.смертн. (М) | на 100 тыс (Ж) | Удельный вес (М) | смертн.(%) (Ж) |

| Россия | 24.48 | 5.60 | 1.36 | 0.61 |

| Швеция | 6.11 | 4.61 | 0.70 | 0.86 |

| Норвегия | 5.11 | 4.18 | 0.53 | 0.74 |

| Финляндия | 7.16 | 4.77 | 0.63 | 0.77 |

| Франция | 11.28 | 6.65 | 1.24 | 1.41 |

По сравнению со странами Северной Европы (Швеция, Норвегия, Финляндия) в 1992 году смертность мужчин в России от инфекционных болезней была в 4 раза выше, а женщин - в 1,2 раза. При этом в 1992 году смертность мужчин от инфекционных болезней в Финляндии была в 1.5 раз выше смертности женщин, в Норвегии - в 1,2 раза (в России она выше, соответственно, в 4-5 раз).

| Экономический район | Мужчины 1994 | - 1995 | - 1996 | Женщины 1994 | - 1995 | - 1996 |

| Россия | 38,6 | 38,0 | 40,6 | 8,2 | 8,4 | 7,5 |

| Северный | 22,8 | 22,3 | 23,1 | 4,8 | 5,0 | 4,1 |

| Северо-Западный | 51,6 | 39,4 | 36,3 | 15,0 | 12,2 | 9,3 |

| Центральный | 35,1 | 33,5 | 31,3 | 7,0 | 6,7 | 5,6 |

| Волго-Вятский | 24,0 | 27,7 | 32,4 | 4,3 | 5,1 | 4,2 |

| Центрально-Черноземный | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 4,6 | 5,1 | 5,3 |

| Поволжский | 34,7 | 34,9 | 40,0 | 6,6 | 7,5 | 7,1 |

| Северо-Кавказский | 48,4 | 48,4 | 48,8 | 9,7 | 9,8 | 9,5 |

| Уральский | 31,3 | 32,2 | 35,8 | 7,2 | 7,8 | 7,8 |

| Западно-Сибирский | 49,3 | 48,6 | 60,5 | 9,1 | 10,1 | 9,4 |

| Восточно-Сибирский | 59,9 | 57,4 | 61,2 | 13,4 | 12,1 | 10,6 |

| Дальневосточный | 45,1 | 47,5 | 55,0 | 11,6 | 13,0 | 10,6 |

В России очень велики региональные различия смертности мужчин и женщин от инфекционных заболеваний (см. таблицу 2). Среди экономических районов самая высокая смертность мужчин и в большинстве анализируемых лет среди женщин отмечается в Восточно-Сибирском районе, где она в 1,5 раза выше средних показателей по России.

Среди административных территорий самая высокая смертность в Республике Тыва - в 1996 г. она составляла у мужчин 219,4 и у женщин - 44,2 на 100 тыс. человек, что в 5 раз выше средних показателей по стране. В Еврейской автономной области смертность среди мужчин - 108,7 и среди женщин - 35,3.

К числу территорий с более благополучной обстановкой относятся большинство областей Центрально-Черноземного района, Кировская область и республики Волго- Вятского экономического района.

и распространенности болезней:

Сумма показателей удельного веса (%) всех впервые выявленных заболеваний = 100%

Сумма показателей удельного веса (%) всех зарегистрированных болезней = 100%

Получить точную информацию о заболеваемости, ее видах, современных уровнях и структуре, мы можем лишь при условии, что на каждом уровне оказания медицинской помощи населению будет проводиться ее активная регистрация. Обязательным условием является также умение каждого врача правильно заполнять медицинскую учетную документацию.

В нашей стране существует специальный учет и отчетность тех случаев заболеваний, которые нуждаются в особом внимании со стороны врача.Это такие виды заболеваемости как:

Инфекционная заболеваемость: учет проводится с целью предотвращения распространения и возникновения эпидемических вспышек, а также предупреждению профессиональных и пищевых отравлений.

Обязательной регистрации и учету подлежат такие заболевания: брюшной тиф, паратиф, другие инфекции, вызванные сальмонеллезами, бруцеллез, все формы дизентерии и ряд других. Перечень заболеваний, который периодически изменяется, регламентирует Министерство здравоохранения Украины.

Установлен также порядок внеочередных сообщений при особенно опасныхинфекциях в случае появления их на территории нашей страны.

Особенный учет предусмотрен также для обнаруженных инфицированных и больных СПИДом, который регламентируется специальными инструктивно -методическими документами.

Единицей наблюдения при изучении инфекционной заболеваемости является каждый случай заболевания или подозрение на него. При выявлении их заполняется "Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении" (ф. № 058/0), которое является основным документом для изучения эпидемической заболеваемости.

Экстренное извещение должен заполнить врач поликлиники или другого медицинского заведения, независимо от того, где живет больной. Таким же образом необходимо действовать при выявлении инфекционного заболевания у лица, госпитализированного для лечения в стационар, при изменении диагноза больного, который уже находится на лечении. Заполняет экстренное извещение и врач скорой медицинской помощи.

В сельской местности, кроме врачей сельских участковых больниц и амбулаторий, сообщать об этих болезнях обязаны заведующие фельдшерско-акушерских пунктов.

Экстренные извещения в лечебно-профилактических заведениях регистрируются в журнале регистрации инфекционных заболеваний. При изменении диагноза инфекционного заболевания лечебное заведение, в котором это было сделано, обязано заполнить новое экстренное извещение на больного и направить его в санитарно-эпидемиологическую станцию по месту выявления болезни.

Все экстренные извещения должны быть в течение 12 часовнаправлены в санитарно-эпидемиологическую станцию, которая обеспечивает эпидемио- логическое обследование ячейки инфекционного заболевания по месту его выявления (независимо от места проживания больного).

Для анализа инфекционной заболеваемости применяются такие показатели:

· уровень инфекционной заболеваемости (соотношение их числа к численности населения данной территории; показатели рассчитываются на 100 тысяч населения);

· сезонность (за основу берутся данные о числе заболеваний за месяц, показатели сезонных колебаний - это соотношение данных за месяц к среднегодовым);

· уровень госпитализации и полнота охвата ею (в первом случае – это отношения числа госпитализированных к численности населения, во втором - к числу обнаруженных заболеваний, в процентах);

· уровень инфекционной заболеваемости по возрасту, полу, профессии (соотношение числа заболеваний в соответствующей группе к численности населения данной группы);

· число обнаруженных бациллоносителей на 1000 обследованных.

Заболеваемость важнейшими неэпидемическими заболеваниями:

Специальному учету подлежат некоторые неэпидемические заболевания:

- инфаркт миокарда, инсульт и гипертоническая болезнь,

Необходимость специального учета указанных заболеваний обусловлена:

• высоким уровнем распространения;

• значительной частотой смертности при некоторых из них;

Как правило, при этих заболеваниях необходимо раннее выявление и всестороннее обследование, активное динамическое наблюдение за больными, специальное лечение и выявление контактов.

Для регистрации неэпидемических заболеваний существуют два основных документа:

1. Извещение о больном, которому впервые в жизни установлен диагноз активного туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы, психического заболевания (ф. № 089/0).

Внутрибольничные инфекции (также госпитальные, нозокомиальные) — любые клинически выраженные заболевания микробного происхождения, поражающие больного в результате его госпитализации или посещения лечебного учреждения с целью лечения, а также больничный персонал в силу осуществления им деятельности, независимо от того, проявляются или не проявляются симптомы этого заболевания во время нахождения данных лиц в стационаре.

Инфекция считается внутрибольничной, если она впервые проявляется через 48 часов или более после нахождения в больнице, при условии отсутствия клинических проявлений этих инфекций в момент поступления и исключения вероятности инкубационного периода.

5.Роль а.А. Колтыпина в изучении патогенеза инфекционных болезней у детей. Принципы классификации клинических форм инфекционных болезней

Согласно данным А. А. Колтыпина, схематически можно выделить три основных компонента патогенеза скарлатины: токсический, инфекционный (септический) и аллергический. Все они находятся в тесной связи друг с другом. Разделение их, конечно, в значительной степени искусственно. Выраженность их неодинакова в различных случаях. У одних больных преобладают токсические, у других — септические явления, в одних случаях скарлатина протекает с аллергическими волнами, в других они отсутствуют.

Большой вклад в учение о скарлатине был сделан советскими педиатрами В. И. Молчановым, Д. Д. Лебедевым, А. А. Колтыпиным, впервые изучившими изменения функций вегетативной нервной системы при этом заболевании. Особенно много в этом направлении сделано А. А. Колтыпиным и его учениками.

Подобные динамические сдвиги со стороны вегетативной нервной системы свойственны и другим острым инфекционным болезням детей. Скарлатина, при которой эти изменения очень хорошо изучены, является как бы прототипом для понимания подобных процессов при других заболеваниях.

Инфекционные болезни, вызванные одним видом микроорганизмов (таких абсолютное большинство), называются моноинфекцией, вызванные одновременно несколькими видами, — смешанными или микстинфекциями.

Другим подходом в классификации является деление всех инфекций на экзогенные и эндогенные (аутоинфекция).

Рассматривая экзогенные инфекции с чисто эпидемиологических позиций по такому критерию, как контагиозность, можно выделять следующие группы инфекционных болезней:

Можно классифицировать экзогенные инфекции по месту внедрения в организм возбудителя (входные ворота). Входными воротами для одних возбудителей является кожа,для других — слизистые оболочки дыхательных путей (грипп, корь, краснуха), пищеварительного тракта (дизентерия, брюшной тиф) или половых органов (гонорея, сифилис). Однако при некоторых инфекционных болезнях возбудитель может проникать в организм различными путями (дифтерия: зева и раневая; кожно-бубонная и легочная формы)

К этой классификации близка систематизация инфекций по клинико-анатомическому принципу с делением на инфекции общего и местного синдрома или на:

По биологическому принципу инфекции могут подразделяться на антропонозы (полиомиелит, менингококковая инфекция, вирусный гепатит и др.) и зоонозы (бешенство, бруцеллез, лептоспироз, сибирская язва, туляремия, ящур и др.), выделяют также природно-очаговые инфекции (клещевой энцефалит, ГЛПС) и инвазии (протозойные болезни — малярия, амебиаз, лейшманиозы и др.; гельминтозы).

Клинически инфекционные болезни характеризуются по проявлениям (манифестные и инаппарантные), по тяжести (легкие, средней тяжести, тяжелые и крайне тяжелые), по клиническим формам (например, менингококковая инфекция может проявляться в виде назофарингита, менингита, менингоэнцефалита, менингококцемии), по течению (типичные и атипичные; циклические и ациклические; молниеносные или фулминантные, острые, подострые или затяжные и хронические).

6.Внутриутробная инфекция. Принципы диагностики.

Внутриутробные инфекции (ВУИ) — это различные инфекционные заболевания эмбриона, плода и новорождённого, заражение которыми происходит внутриутробно и в процессе родов. Возбудителями инфекции могут быть вирусы, бактерии и (реже) паразиты. Путь передачи — вертикальный, от матери к плоду. Результатом инфицирования может стать выкидыш, врождённые пороки развития или острый инфекционный процесс у новорождённого.

Диагностика ВУИ включает два обязательных компонента: 1) уточнение характера (этиологии) инфекции и 2) доказательство внутриутробного генеза заболевания. Диагностика ВУИ крайне затруднительна. Данные анамнеза и особенности течения беременности могут позволить лишь предположить возможность внутриутробного инфицирования. Точная диагностика предполагает исследование 1) матери, 2) последа и 3) плода (новорождённого, ребёнка). Исследование последа (плаценты, оболочек и пуповины) должно быть качественным, что предполагает изучение не менее 2-х кусочков пуповины, 2-х роликов оболочек (скрученных от места разрыва до места прикрепления к плаценте) и 10 кусочков плаценты. Необходимо проведение бактериологического и иммуногистохимического (ИГХ) исследований плаценты и оболочек. Внедрение ИГХ исследований в практику патологоанатома является совершенно необходимым. Только так можно преодолеть существующую гипердиагностику хламидиоза, микоплазмоза, токсоплазмоза, "дээнковой" и других инфекций. Метод иммунофлюоресценции при исследовании последа даёт большое количество ложноположительных результатов. Методы лабораторной диагностики ВУИ можно разделить на прямые и непрямые. К прямым относится:1)микроскопия 2)культуральный метод, репликация вируса на тканях 3)Выявление антигенов РИФ, ИФА и ИГЦХ. 4)ПЦР

Непрямые методы диагностики — это серологические исследованя методом иммуноферментного анализа (ИФА) качественный и количественный анализ IgM, IgG, IgA. У новорождённого исследуют кровь. Наличие IgG может говорить о трансплацентарном заносе антител материнских, поэтому кровь новорождённого исследуют повторно через 3-4 недели. диагностически значимым является увеличение титра IgG в 4 рза и более. Обнаружение в крови новорождённого IgM говорит о наличии активной инфекции у ребёнка. Из дополнительных исследований — в общем анализе крови можно обнаружить лейкоцитоз со сдвигом влево, лейкоцитоз с нейтропенией, токсическую зернистость нейтрофилов, анемию. Кроме того, детям с подозрением на ВУИ необходимо провести УЗИ брюшной полости для выявления гепатоспленомегалии, нейросонографию

Читайте также: