Протозойные инфекции малярия токсоплазмоз

ЛЕКЦИЯ № 19. Протозойные инфекции: малярия, токсоплазмоз. Этиология, эпидемиология, клиника, лечение

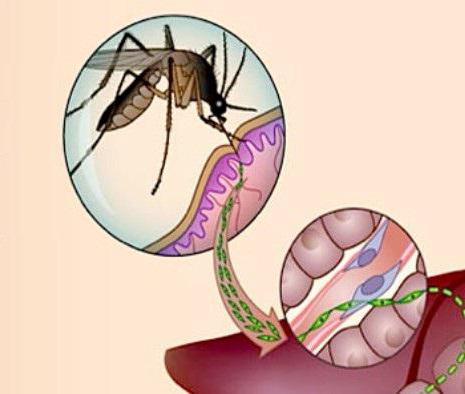

Острое протозойное заболевание с проявлением лихорадочных приступов, анемии, с увеличением печени и селезенки. Источником инфекции является только человек, больной малярией, или гаметоноситель. Передача инфекции происходит посредством укусов различными видами комаров.

Этиология. Существуют четыре вида возбудителей, вызывающих малярию: Plasmodium falciparum – возбудитель тропической малярии, Р. vivax – возбудитель 3-дневной малярии (вивакс-малярия), Р. ovale – возбудитель овале-малярии и Р. malariae – возбудитель 4-дневной малярии. Сложный цикл развития в организме позвоночного хозяина (тканевая и эритроцитарная шизогония) и в организме комара-переносчика (спорогония) проделывают плазмодии малярии.

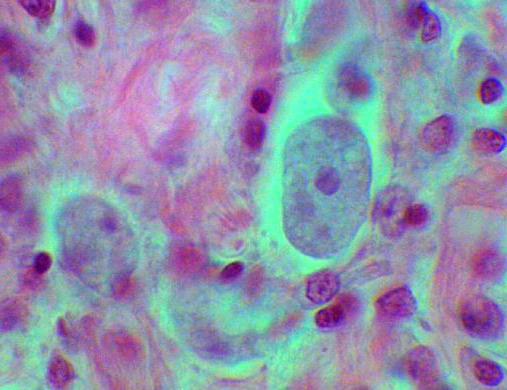

Патогенез. Спорозоиты проникают в организм при заражении во время укуса комара и превращаются в клетках печени в тканевые шизонты. Они много раз делятся, образуя большое число (до 50 000 из каждого шизонта) тканевых мерозоитов. Продолжительность преэритроцитарного цикла – 6—9 суток. Затем паразиты проникают в эритроциты, и начинается эритроцитарная шизогония. Длительность шизогонии у возбудителей 4-дневной малярии – 72 ч, у остальных – 48 ч. Большое значение имеет устойчивость возбудителя тропической малярии к лекарствам. В некоторых странах Юго-Восточной Азии более часто наблюдается устойчивость половины штаммов возбудителей тропической малярии к хингамину (делагилу, хлорохину), а также к хлоридину, хинину. Лекарственная устойчивость возбудителей тропической малярии отмечается и в других регионах. Преэритроцитарный цикл развития паразита не происходит одновременно с клиническими проявлениями. Приступ начи-нается одновременно с моментом массового разрушения пораженных эритроцитов и выхода в кровь паразита. Приступ – это свое-образная реакция на проникающий в кровь чужеродный белок. Разрушение эритроцитов приводит к анемизации. Развитие иммунитета при малярии происходит только по отношению к гомологичному виду плазмодия.

Клиника. Продолжительность инкубационного периода при тропической малярии составляет 10—14 дней, при 3-дневной с короткой инкубацией – 10—14 дней, при длинной – 8—14 месяцев, при 4-дневной – 20—25 дней. Начало заболевания может сопровождаться лихорадкой неправильного типа, и через несколько дней устанавливается правильное чередование приступов. В течение приступа различают периоды озноба, жара и пота. Приступы возникают обычно утром с максимальной температурой в первой половине суток (при овале-малярии приступы начинаются вечером после 18—20 ч.). Возникновение озноба происходит внезапно, он бывает потрясающим, длительностью 1,5—2 ч. Продолжительность всего приступа в случае 3-дневной малярии и овале-малярии 6—8 ч, 4-дневной – 12—24 ч, при тропической малярии приступ более длительный, а период апирексии – настолько короткий, что его удается обнаружить лишь при термометрии через каждые 3 ч. Озноб сменяется жаром, а при снижении температуры больной начинает сильно потеть, что приводит к улучшению самочувствия, больной успокаивается и часто засыпает. В период апирексии самочувствие больного остается хорошим, нередко он сохраняет работоспособность. При 3-дневной, тропической и овале-малярии приступы происходят через день, а при 4-дневной – через 2 дня. Температура во время приступов достигает обычно 40 °С и выше. По истечении 2—3 приступов наблюдается увеличение печени и особенно селезенки, она болезненна при пальпации. Возможно появление герпетической сыпи. Распад эритроцитов является причиной возникновения бледности и желтушного окрашивания кожных покровов. Без антипаразитарного лечения продолжительность 3-дневной малярии доходит до 2—3 лет, тропической – до года и 4-дневной – до 20 лет и более. Осложнения: малярийная кома, разрыв селезенки, гемоглобинурийная лихорадка.

Диагностика. Большое значение имеет анализ крови, выяв-ляющий гипохромную анемию, пойкилоцитоз, анизоцитоз, увеличение числа ретикулоцитов, лейкопению, повышение СОЭ.

Дифференциальный диагноз необходимо осуществлять с заболеваниями, которые сопровождаются приступообразным повышением температуры тела (сепсисом, бруцеллезом, лептоспирозом, висцеральным лейшманиозом). Доказательством диагноза служит обнаружение малярийных плазмодиев в крови. Мазки и толстую каплю берут до проведения противомалярийного лечения.

Лечение. При тропической малярии назначают хингамин (хлорохин, делагил) в 1-й день 1 г и через 6 ч еще 0,5 г препарата, затем в течение 4 дней по 0,5 г/сут. В случае лечения 3– и 4-дневной малярии для начала проводят 3-дневный курс лечения хингамином: в 1-й день дают по 0,5 г 2 раза в сут., на 2-й и 3-й день – по 0,5 г в один прием. Этот курс купирует приступы малярии, но не оказывает действия на тканевые формы паразита. Радикальное лечение после окончания приема хингамина сопровождается проведением 10-дневного курса лечения примахином (по 0,027 г/сут.). Для лечения тропической малярии, вызванной лекарственно-устойчивыми плазмодиями, применяют хинина сульфат по 0,65 г 3 раза в сут. в течение 10 дней в сочетании с сульфапиридазином (в 1-й день 1 г , в последующие 4 дня по 0,5 г ). Эффективным является сочетание хингамина (в 1-й день 0,5 г 2 раза в сут., в последующие 3—4 дня по 0,5 г/сут.) с сульфапиридазином (1-й день 1 г , последующие 4 дня по 0,5 г/сут). Используют и другие препараты. Предпочтительным началом лечения малярийной комы является в/в капельное введение хинина дигидро-хлорида в дозе 0,65 г в 250—500 мл изотонического раствора хлорида натрия. Повторное вливание можно осуществить через 8 ч. Суточная доза не должна быть больше 2 г . Применяют также 5%-ный раствор делагила (выпускается в ампулах по 5 мл) по 10 мл через 6—8 ч, но не более 30 мл/сут. При тяжелых формах проводят патогенетическое лечение. Назначают глюкокортикоиды (преднизолон по 30 мг 3 раза в сут.), инфузионную терапию, антигистаминные препараты и др. При неосложненных формах малярии имеет место благоприятный прогноз. В случае разрыва селезенки и малярийной комы нередки смертельные случаи.

Профилактика. Ликвидация комаров-переносчиков, оберегание людей от укусов комаров (использование репеллентов, сеток). Лицам, совершающим выезды в эндемичные по малярии местности, проводят химиопрофилактику (дают хингамин по 0,25 г 2 раза в неделю). Назначение препарата происходит за 3 дня до прибытия в очаг, и продолжают его прием в течение 4—6 недель после выезда. За теми, кто переболел малярией, производят диспан-серное наблюдение в соответствии с инструкциями.

Токсоплазмоз – паразитарное заболевание, проявляющееся хроническим течением, поражением нервной системы, лимфадено-патией, мезаденитом, частым поражением миокарда, мышц и глаз. Основным хозяином паразита являются кошки, в испражнениях которых содержатся ооцисты, способные сохраняться в почве до года. Заражение человека происходит при попадании ооцист в пищеварительный тракт. Другие животные не опасны, за исключением случаев употребления сырого мяса (мясного фарша). Больной человек также не опасен. Заражение во время беременности приводит к внутриутробному инфицированию плода.

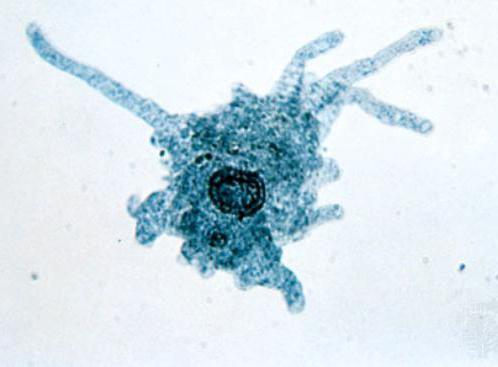

Этиология. Возбудитель – токсоплазма, относящаяся к про-стейшим. Форма тела зависит от фазы процесса.

Эпидемиология. Токсоплазмоз – это зооноз с преимущественно фекально-оральными (иногда вертикальным) механизмами заражения. Резервуаром являются домашние и дикие млекопитаю-щие. Конечным хозяином паразита являются домашние кошки, выделяющие с фекалиями ооцисты токсоплазм. В организме человека и других промежуточных хозяев существует в виде трофозоитов, для которых характерно внутриклеточное размножение. Эти формы очень неустойчивы к внешней среде, инактивируются под воздействием химиотерапевтических препаратов. В организме идет образование цист, т. е. скопления большого числа паразитов, окруженных плотной оболочкой и очень устойчивых к воздействию химиотерапевтических препаратов.

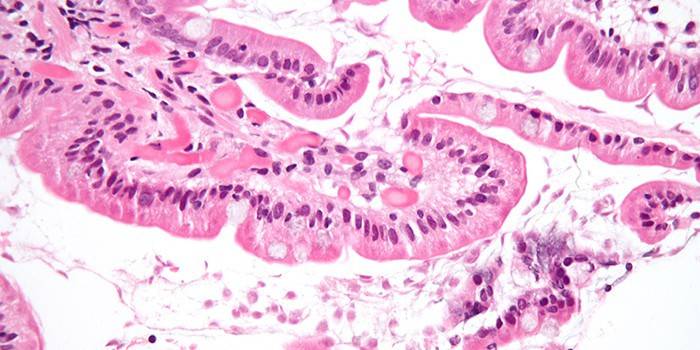

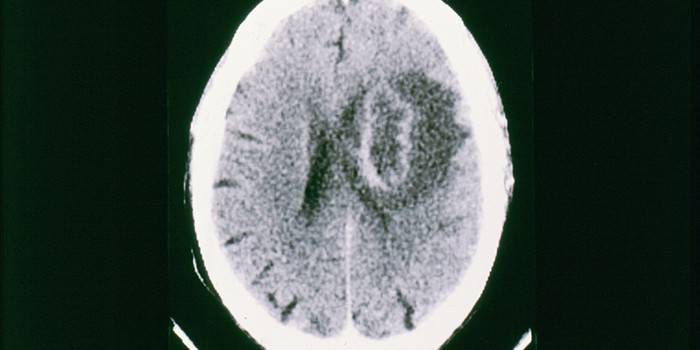

Патогенез. Ворота инфекции – органы пищеварения. Местом внедрения возбудителя является тонкий кишечник. Попадание токсоплазм в регионарные лимфатические узлы происходит с током лимфы, где простейшие размножаются, вызывая воспалительные изменения с формированием гранулем. Далее паразиты гематогенно проникают в различные органы и ткани, где обра-зуются цисты, сохраняющиеся в организме человека десятки лет и пожизненно. Осуществляется аллергизация организма одновременно с выработкой антител. Течение инфекции чаще происходит в латентной форме, но при ослаблении защитных сил организма может наступить обострение болезни, а резкое угнетение иммунной системы (прием иммунодепрессантов, СПИД) может при-вести к генерализованной инфекции с тяжелым энцефалитом.

Клиника. Инкубационный период длится около 2 недель. В зависимости от механизма инвазирования различают приобретенный и врожденный токсоплазмоз. По течению может быть острым, хроническим, латентным. Токсоплазмоз начинается как первично-хроническое заболевание, от момента заражения до первых проявлений болезни может пройти много месяцев. Развитие врожденного токсоплазмоза может произойти только в результате заражения женщины во время беременности при трансплацентарной передаче возбудителя. Зачастую его проявление происходит в виде энцефалита и поражения глаз. Токсоплазмозная инфицированность женщины до беременности не приводит к врожденному токсоплазмозу. У многих зараженных течение токсоплазмоза латентное, без каких-либо клинических проявлений. Приобретенный токсоплазмоз: при остром развитии начало заболевания острое, лихорадка, интоксикация, увеличение печени и селезенки, поражение центральной нервной системы в виде энцефалита, менингоэнцефалита. Течение заболевания происходит тяжело, со смертельным исходом. Хроническая форма может длиться многие годы с периодическими обострениями и ремиссиями. Характеризуется субфебрилитетом, симптомами хронической интоксикации. Наиболее частые ее проявления: длительный субфебрилитет, генерализованная лимфаденопатия, миозит, мезаденит, увеличение печени, изменения на ЭКГ, функциональные изменения со стороны ЦНС (у 50—90% больных), реже отмечаются увеличение селезенки, хориоретиниты, невынашивание беременности (у 10—20% больных).

Диагностика проводится на основании клинических данных, лабораторных методов исследования. Для выявления инфицированности используют внутрикожную пробу с токсоплазмином и серологические реакции (чаще РСК). Положительные специфические реакции малоинформативны для диагностики, так как инфицировано около 20—30% всего населения. При отрицательных реакциях (особенно при внутрикожной аллергической пробе) возможно исключение токсоплазмоза.

Дифференциальный диагноз проводится с другими хроническими заболеваниями (ревматизмом, хроническим тонзиллитом и др.).

Лечение. Основой формой лечения в случае острых форм токсоплазмоза является этиотропная терапия. Назначают хлоридин по 0,025 г 2—3 раза в сутки и сульфадимезин по 2—4 г в сутки в течение 5—7 дней. Осуществляют три курса с интервалом 7—10 дней. Этиотропная терапия практически неэффективна при хронических формах. Имеет место комплексное лечение, в которое входит один курс (5—7 дней) этиотропного лечения (тетрациклины, метронидазол, делагил, хлоридин с сульфадимезином, бисептол) в сочетании с неспецифической десенсибилизирующей терапией (анти-гистаминные препараты, кортикостероиды), витаминотерапия. Немаловажным фактором является вакцинотерапия (токсоплазминотерапия), подбирают индивидуальную дозу разведения токсоплазмина, после чего вводят внутрикожно с нарастающей дозировкой под контролем индивидуальной чувствительности. Лечению не подлежат беременные в случае положительных реакций на токсо-плазмоз, но без клинических проявлений болезни. Химиотерапевтические препараты (особенно хлоридин и сульфадимезин) в ранние сроки беременности (первые 3 месяца) не назначают, поскольку это может обусловить возникновение уродств.

Прогноз. Один курс комплексной терапии при хроническом приобретенном токсоплазмозе приводит к стойкому выздоровлению 85% больных; у 15% через различные периоды времени происходят рецидивы, требующие лечения. У некоторых больных могут иметь место резидуальные явления, способствующие снижению трудоспособности (снижению зрения, поражению нервной системы). При острых формах прогноз серьезный.

Профилактика. Соблюдение правил гигиены при содержании кошек, запрещение употребления сырого мясного фарша и мясных блюд без необходимой термической обработки.

Морфологический портрет простейших

Всего на Земле существуют сотни видов простейших. Инфекции протозойные вызывают только те, которые приспособились к паразитарному образу жизни. Обитают простейшие во всех частях света, причем везде: в почве, в воде, в воздухе, в других живых формах. Все они состоят только из единственной клетки, в которой концентрированы все жизненно необходимые элементы.

Болезни, вызываемые простейшими

Открытые и изученные на сегодняшний день возбудители протозойных инфекций вызывают следующие заболевания:

- саркоцистоз (в основном поражает рогатый скот);

Рассмотрим подробнее самые распространенные из них и начнем с кишечных, имеющих сходную этиологию и патологию.

Амебиаз

- диарея (иногда с кровью и слизью).

Без правильного лечения заболевание может перейти в хроническую форму, которая приводит к перфорации кишечных стенок, перитониту и другим осложнениям.

Профилактика протозойных кишечных инфекций, включая амебную дизентерию, состоит главным образом в соблюдении чистоты и гигиены. В обязательном порядке нужно:

- перед употреблением кипятить воду из открытых водоемов;

- соблюдать гигиену рук и тела;

- мыть фрукты, ягоды, овощи, предназначенные в пищу;

- уничтожать насекомых - переносчиков инфекции.

Также с целью профилактики проводят обследование всех работников, занятых в пищевой промышленности, а в очаге, где обнаружено заболевание, проводят полную дезинфекцию.

Лямблиоз

Инфекции протозойные, относящиеся к классу кишечных, включают и это заболевание. Его возбудителем являются лямблии. В отличие от амеб они могут передаваться человеку от собак, котов, грызунов, в которых они тоже паразитируют. Причины заражения, как и в случае с амебиазом, заключаются в отсутствии санитарии и гигиены. Паразитируют лямблии только в тонкой кишке, а переместившись в толстую, образуют цисты, которые с калом выводятся наружу. Во внешней среде они живут более месяца. Все протозойные кишечные инфекции имеют ряд общих симптомов - боли в животе, вялость, утомляемость, диарею.

При лямблиозе к ним добавляются тошнота, аллергический дерматит, дисфункция желчных путей, а диарея может временно сменяться запором. Крови в кале, как правило, нет, но слизь может присутствовать.

Диагностика лямблиоза проводится с помощью исследований кала на наличие в нем цист.

Лечение осуществляется поэтапно:

1. Устранение токсикоза и восстановление функций кишечника.

3. Укрепление иммунитета, диетотерапия, прием витаминов и пребиотиков.

Профилактика лямблиоза состоит в соблюдении чистоты, личной гигиены, а также в обследовании лиц, особенно детей, на носительство лямблий.

Криптоспоридиоз

Существуют не столь знакомые широкому кругу, но также очень опасные инфекции протозойные. Одна из них – криптоспоридиоз, вызываемый простейшими семейства Cryptosporididae и способный привести к смерти. Заражаются им орально-контактным путем, употребляя необработанную воду рек, прудов, даже водопроводов, немытые фрукты или овощи, а также при анальном сексе. Течение криптоспоридиоза в основном острое, инкубационный период длится до полутора недель, реже до месяца, а основным симптомом является тяжелая диарея. Также у больных наблюдаются:

- тошнота до рвоты;

У людей с высоким иммунитетом заболевание может протекать без симптомов, но они являются носителями паразитов.

Криптоспоридиоз приводит к панкреатиту, холециститу, холангиту, поражает легкие, желудок и поджелудочную. Идеального средства, стопроцентно помогающего при данной инфекции, пока не разработано.

Профилактика заключается в санитарной обработке продуктов, воды, пастеризации молока, тщательной личной гигиене.

Инфекции протозойные кишечные, встречающиеся редко

К таким можно отнести балантидиаз, виновницей которого является инфузория Balantidium coli, и изоспороз, вызываемый простейшими рода Isospora. Инфузории Balantidium coli живут в ЖКТ свиней, у которых симптомы заболевания могут отсутствовать. В организм человека они попадают с необработанным мясом либо путем, классическим для всех кишечных инфекций. Основными симптомами острой формы балантидиаза являются понос, боли в животе, температура, признаки интоксикации. При переходе заболевания в хроническую форму проявление симптомов слабеет либо они совсем исчезают, но человек становится носителем возбудителя.

Малярия

Существуют тяжелые протозойные инфекции, лечение которых не всегда заканчивается успешно. Одно из таких заболеваний - малярия. Ежегодно она поражает до 300 миллионов человек, из которых около 750 тысяч умирают. Передается она малярийными комарами в момент сосания ими крови.

- нестерпимые головные боли;

- иногда потеря сознания;

- выделение в мочу гемоглобина.

Токсоплазмоз

Это очень опасная протозойная инфекция, особенно для младенцев. Вызывают ее простейшие Toxoplasma gondii. Источником заражения являются очень многие (свыше 180 видов) домашние и дикие животные. По данным ВОЗ, токсоплазмозом инфицирована половина человечества. Причинами заражения являются:

- употребление не прошедшего обработку мяса, яиц, молока;

- контакт с больными домашними питомцами;

- грязные руки (после работ с зараженными животными);

- переливание крови и/или пересадка органов;

- для детей родители - носители микроорганизмов.

Симптомы заболевания могут быть такими:

- поражения многих органов и систем.

Токсоплазмоз протекает в двух формах – острой и хронической и может быть как врожденным, так и приобретенным.

Прогноз для младенцев крайне неблагоприятный, для спасения их жизни проводится усиленная терапия. Всем остальным лечение не требуется, так как острая форма токсоплазмоза проходит сама по себе.

Бабезиоз

Эта протозойная инфекция поражает людей и животных. Переносчиком возбудителя являются клещи. Симптомы:

- увеличенная печень и селезенка.

У животных наблюдаются резкое ухудшение состояния, понос, запор, учащенное дыхание, кровавая моча, у коров становится горьким молоко, у овец прерывается беременность. Летальность среди животных от бабезиоза - до 80 %.

Профилактика протозойных инфекций, переносимых кровососущими насекомыми, заключается главным образом в их уничтожении, а также в вакцинации.

Экзотические болезни

Кроме широко распространенных существуют протозойные инфекции, диагностируемые только в отдельных регионах. Заболеть ими можно, поехав туда в отпуск или на работу. Например, в странах тропической Африки распространена так называемая сонная болезнь, которой награждает людей муха цеце. После ее укуса первые симптомы появляются через 1-3 недели. Это могут быть головные и суставные боли, лихорадка, зуд. Еще через пару месяцев у человека появляются онемение, спутанность сознания, потеря ориентации в движениях. Лечение сонной болезни только медикаментозное.

В Латинской Америке есть другая беда, называемая болезнью Шагаса. Приносят ее людям поцелуйные клопы, являющиеся переносчиками простейших микроорганизмов вида Trypanosoma cruzi. Симптоматика заболевания широкая, так как воспалительные процессы возникают во многих органах: в сердце, печени, мышцах, головном и спинном мозге, причем дегенеративные изменения органов в данном случае необратимы. Заболевание протекает в двух стадиях. Для первой характерны боли в животе, груди, мышцах всего тела, сердечная недостаточность, лихорадка, затрудненное дыхание. Вторая для большинства инфицированных проходит без симптомов, лишь у некоторых наблюдаются симптомы поражения нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

Профилактика протозойных и вирусных инфекций

Инфицирование простейшими во многом схоже с инфицированием вирусами. Так, практически все виды лихорадок (денге, желтую, Западного Нила, карельскую) вызывают различные вирусы, а переносят их от здорового к больному комары. Еще один общий переносчик простейших и вирусов – клещ, укусы которого могут стать причиной энцефалита. Ну а известный многим из нас ротавирус попадает в организм жертвы, если не соблюдаются правила гигиены.

Так как пути инфицирования простейшими паразитами и вирусами мало чем отличаются, должна быть во многом схожей и профилактика протозойных и вирусных инфекций. Огулов А. Т. в соавторстве с Ештокиной Г. М. и Абдусаламовой Ф. М. выпустил книгу, в которой описываются многие инфекционные, грибковые, гельминтозные заболевания. Также рассказывается, как их лечить и как от них уберечься. Главное, что нужно соблюдать всегда и всем, – санитария и гигиена. Эти постулаты становятся барьером для очень многих паразитов человека. Профилактическими мерами против инфекций, переносимых насекомыми, является их уничтожение и ликвидация мест обитания. Ну а вакцинация – это лучшая профилактика инфекций, против которых организм вырабатывает иммунитет.

Простые одноклеточные микробы способны нанести человеку большой вред, убить иммунную систему и сделать уязвимым к привычным болезням. Протозойные инфекции, возбудителями которых являются паразиты, при попадании в организм могут спровоцировать серьезные (даже смертельные) заболевания. В мире существует много видов патогенных микроорганизмов, но не все они одинаково опасны.

Что такое протозойные инфекции

В процессе жизнедеятельности большинство микробов используют органические вещества, которые есть в организмах людей, домашних животных. Угрозу здоровью человека представляют только 50 видов паразитов. Протозойные инфекции – это паразитарные инфекции, которые способны оккупировать здоровые органы и ткани тела. Некоторые микроорганизмы не вредят человеку со здоровым иммунитетом, но для пациентов с вирусом иммунодефицита могут стать смертельным приговором. Клиническая картина болезни зависит от вида протозооза, диагностики и выбора метода лечения.

Где можно заразиться паразитами класса протозоозов (основные пути попадания возбудителя в организм человека):

- употребление плохо помытой еды или неочищенной воды;

- нарушение правил гигиены;

- контакт с болеющими животными (даже без признаков острого заболевания);

- укусы насекомых (они переносят инфекции);

- половой путь.

Возбудитель протозойной инфекции

Возбудитель заболеваний проходит в организме человека определенные этапы жизнедеятельности. Жизненный цикл паразитов состоит из 3 стадий:

- этап заражения человека (попадание возбудителя в организм);

- размножение, в результате которого создается большое количество паразитов;

- откладывание паразитом цист и выведение их из организма с фекалиями.

Болезни, вызываемые простейшими

Паразиты, попадая в организм человека, вызывают его интоксикацию и разрушают иммунную систему. Некоторые заболевания, вызываемые протозоозами, широко распространены в странах с жарким климатом и плохими санитарными условиями. В нашем регионе известны такие протозойные заболевания: лямблиоз, токсоплазмоз. Болезни, вызываемые простейшими, могут протекать бессимптомно, но в некоторых случаях (неправильная расшифровка результатов анализов, некачественное изучение симптомов либо упущенное время) могут привести к смерти.

По внешним признакам ученые выделяют несколько видов одноклеточных паразитов (протозоозов), способных вызвать протозойные заболевания:

- корненожки – представитель амеба;

- жгутиконосцы – опасный паразит лейшмания, трипаносомы (провоцируют сонную болезнь, переносятся мухой Цеце);

- ресничные инфузории – возбудитель балантидий;

- споровики – представитель малярийный плазмодий.

Симптомы протозойных инфекций

Признаки протозойных заболеваний отличаются в зависимости от вида возбудителя и работы иммунной системы организма, но есть и такие, которые характерны для большинства болезней. Симптомами протозойной инфекции могут быть диарея, рвота и расстройства желудочно-кишечного тракта, слабость в теле, повышенная температура, сонливость или воспаление слизистых оболочек. При обнаружении этих признаков, нужно пройти обследования (анализы крови, кала). Протозойные болезни могут протекать бессимптомно, а могут приобретать острую или хроническую (рецидивирующую) форму.

Амебы, попадая в организм человека, вызывают нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Симптомы заражения:

- частая дефекация;

- кал с примесями крови, слизи;

- лихорадка;

- метеоризм, вздутие, диарея;

- болезненные ощущения в спине, животе;

- запоры.

Зачастую промежуточными хозяевами и носителями лямблий становятся собаки, кошки и домашний скот. Заражение протоозами происходит фекально-оральным путем. Для большинства случаев заболеванию характерно бессимптомное протекание, но оно может проявляться и в острой форме. Лямблиоз вызывают кишечные протозоозы, поэтому они, в основном, поражают желудочно-кишечный тракт. Особенно часто при заражении появляются такие симптомы: отсутствие аппетита, метеоризм, вздутие, жидкий стул, изжога, диарея и понос, боли в животе.

Одна из самых опасных болезней, вызванных протоозами – малярия. Инфицирование происходит через контакт со слюной комара, симптомы проявляются через неделю после заражения. Малярия зачастую начинается с тяжелого течения, с повышением температуры до 40-41 градусов, сильной головной боли, нарушений сердечного ритма, одышки, анемии. После окончания приступа человек обильно потеет, температура спадает, состояние улучшается до следующего рецидива. При отсутствии лечения и помощи, болезнь может привести к церебральной малярии, смертельному исходу.

Разные виды возбудителей малярии отличаются симптомами и длительностью вызываемого протозойного заболевания:

- Plasmodium falciparum – возбудитель болезни тропическая малярия (высокая смертность);

- Р. vivax (вивакс-малярия) – возбудитель болезни 3-дневная малярия (приступы через 40-45 часов);

- Р. ovale – возбудитель болезни овале-малярия (приступы через 40-45 часов);

- Р. malariae – возбудитель болезни 4-дневная малярия (приступы через 72 часа).

Болезнь, вызванная токсоплазмами, зачастую носит хронический характер. Острая фаза встречается у пациентов очень редко, но может привести к летальному исходу. Переносят это заболевание кошки, возбудитель попадает в пищевой тракт через плохо вымытые продукты или сырое мясо. Очень опасно заражение токсоплазмозом для женщин, во время беременности недуг может передаваться плоду и вызывать пороки развития организма и даже гибели.

Часто симптомы протозойной инвазии токсоплазмозом путают с проявлениями гриппа, другими инфекциями или расстройствами желудочно-кишечного тракта. Признаки токсоплазмоза:

- лихорадка, повышение температуры;

- увеличение печени;

- головная боль, боль в животе;

- заболевания желудочно-кишечного тракта (рвота, диарея, запор, частая дефекация, метеоризм, вздутие).

Диагностика протозойных инфекций

Для подтверждения предварительного диагноза проводят лабораторную диагностику протозойных инфекций. Зачастую лаборатории ограничиваются анализом кала или соскобом со слизистой оболочки толстой кишки, но более информативным является анализ крови на обнаружение следов паразита. Поскольку у паразитов есть способность размещаться в разных органах и тканях, необходимо точно определить предмет исследования. Это может быть моча, костный мозг, кровь, мокрота.

Методы лабораторной диагностики на наличие в организме разных видов паразитов

Дизентерийные амебы (корненожки)

Анализ кала, анализ крови мало информативен.

Мазки кала и слизи.

Жгутиконосцы (трихомонады, лямблии, лейшмании)

- лямблии – анализ кала и мочи;

- лейшмании – мазки крови, исследования костного мозга.

- трихомонады – лабораторный анализ соскобов со слизистых оболочек.

Споровики (малярия, бабезиоз, кокцидоз, изоспороз)

Исследования мазков крови и толстых капель крови.

Основная задача исследования фекалий – выявить цисты паразитов, которые выходят из организма. Анализы кала на протозоозы проводятся при подозрении на заражение, при поступлении в детские учреждения и во время госпитализации. Чтобы результаты были достоверными, нельзя принимать перед забором кала слабительные препараты. Фекалии нужно собрать в чистую банку, без мочи, поставить в прохладное место и на протяжении 10-12 часов занести на лабораторные исследования. Если нужно обнаружить живые микробы, кал на копрограмму сдают не позднее, чем через час после сбора.

Лечение протозойных инфекций

Каждый возбудитель имеет свои особенности, поэтому схема лечения очень отличается в зависимости от симптомов. Лечение протозойных инфекций зачастую проводят в условиях стационара, особенно если есть симптомы острого течения заболевания. Для быстрого снятия тяжелых симптомов, приступов и рецидивов используют антибактериальные препараты, но их можно применять только наблюдаясь у специалиста. Если обнаружены негативные изменения в работе организма или другие признаки, необходимо обязательно посоветоваться с врачом.

Обезопасить себя от риска заражения инфекцией можно, если правильно проводить профилактику от протозойных заболеваний. Меры профилактики заключаются в следующем:

- качественное мытье еды;

- термическая обработка мяса и рыбы;

- соблюдение правил содержания животных;

- при контакте с грунтом надевать защитные перчатки;

- личная гигиена;

- минимальное посещение стран с высоким риском заражения паразитами;

- защита от насекомых-носителей.

Для того чтобы вылечить протозойные заболевания, необходимо использовать противомалярийные и противоамебные лекарственные препараты. Они отпускаются по рецепту врача, существуют разные формы выпуска. Антипротозойные препараты нельзя применять без консультации с врачом, ведь только специалист может назначить правильную дозировку и метод применения (зависит от клинической картины пациента). Взаимодействие с другими лекарственными средствами и влияние на организм больного с хроническими болезнями не изучено. В таком случае схема лечения требует корректировки.

Для устранения бактериальных инфекций применяют разные лекарственные препараты, один из самых эффективных Трихопол. Существуют разные формы выпуска лекарства: для орального или наружного применения. Препарат назначают для лечения инфекций дыхательных путей, при заболеваниях кожи (также внешних половых органов) и поддержки центральной нервной системы Курс лечения препаратом Трихопол не менее 10 дней, желательно перейти на диетическое питание. Лечение Трихополом имеет побочные эффекты – уничтожение полезных бактерий, появление вторичных симптомов.

Читайте также:

- Заполните таблицу инфекционные заболевания

- Зловонный запах кала при дисбактериозе

- Как отличить кишечную инфекцию от аппендицита у ребенка

- Антибиотик при инфекции мышц

- Инфекционный бронхит у кошек

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.