Противовоспалительная фаза инфекционного процесса обеспечивается интенсивной продукцией

Инфекционный процесс.

Возникновение, течение и исход инфекционного процесса определяются тремя группами факторов: 1) количественные и качественные характеристики микроба — возбудителя инфекционного процесса; 2) состояние макроорганизма, степень его восприимчивости к микробу; 3) факторы внешней среды.

При этом микроб определяет специфичность инфекционного процесса, а решающий вклад в форму проявления инфекционного процесса, его длительность, степень тяжести проявлений и исход вносит состояние макроорганизма,прежде всего факторы его неспецифической резистентности, на помощь которым приходят факторы специфического приобретенного иммунитета. Третий, экологический, фактор оказывает на инфекционный процесс опосредованное воздействие, снижая или повышая восприимчивость макроорганизма, либо снижая и повышая инфицирующую дозу и вирулентность возбудителя, активируя механизмы заражения и соответствующие им пути передачи инфекции, и т. д.

Микробы, вызывающие инфекционные болезни, общепринято называть возбудителями инфекционных болезней. Организм человека или животного, находящийся в состоянии инфекции, т. е. паразитирования в нем возбудителя, называют инфицированным, в то время как предметы внешней среды, на которые попали возбудители, целесообразно обозначать как загрязненные тем или иным возбудителем.

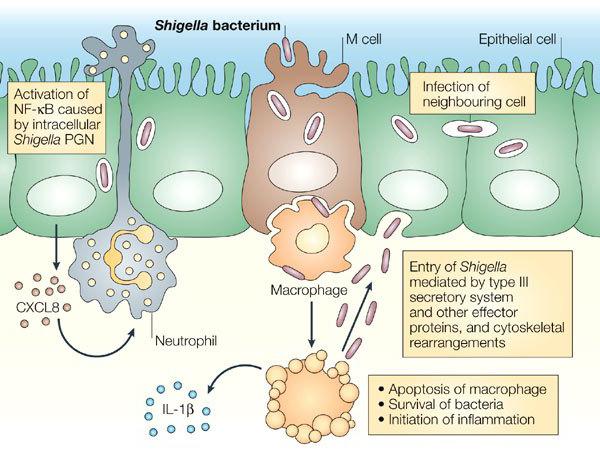

Условно ИП можно разделить на несколько стадий. Первая стадия — проникновение микробов в макроорганизм. Пусковым моментом инфекционного процесса является внедрение и адаптация микробов в месте входных ворот инфекции — заражение (инфицирование), а также адгезия (прилипание) микробов к клеткам макроорганизма. Входные ворота — это ткани и органы, через которые микробы попадают в организм. В большинстве случаев микробы проникают в макроорганизм через поврежденные кожные покровы и проницаемые для микробов неповрежденные слизистые оболочки. Второй стадиейявляется колонизация (от лат. colon a — поселение) — горизонтальное заселение кожных покровов и слизистых оболочек в месте входных ворот инфекции. При инфекционном процессе распространение микробов происходит не только горизонтально, по поверхности клеток, но и в глубину клеток и тканей макроорганизма. Способность микробов проникать внутрь клеток макроорганизма называется пенетрацией Третья стадия— диссеминация, т. е. распространение микробов за пределы первичного очага внедрения и колонизации микробов лимфогематогенным путем, бронхогенно или периневрально, по ходу нервных стволов, что ведет к генерализации инфекционного процесса (генерализация — это переход от общего к частному, распространение по всему макроорганизму). Четвертая стадия— мобилизация защитных факторов макроорганизма. В ответ на проникновение микробов и их болезнетворное воздействие макроорганизм мобилизует все присущие ему первоначально неспецифические, а затем специфические факторы защиты, действие которых направлено на нейтрализацию как самих микробов, так и их токсинов и на восстановление нарушенного гомеостаза в макроорганизме. Пятая стадия — окончание и исходы инфекционного процесса. В большинстве случаев наступает санация макроорганизма, т. е. полное освобождение макроорганизма от микроба и приобретение им нового качества — формирование иммунитета. В ряде случаев инфекционный процесс заканчивается летальным исходом. В тех случаях, когда между микробом и макроорганизмом устанавливается равновесие, происходит формирование микробоносительства

. Инфекционный процесс в результате действия многих факторов не всегда проходит все присущие ему стадии и может закончиться уже на ранних этапах, например, протекая в виде абортивной формы инфекционной болезни у привитых или у лиц, ранее перенесших данное заболевание.

Инфекционный процесс может проявляться на всех уровнях организации биологической системы макроорганизма. При этом каждый вышестоящий уровень включает в себя нижестоящие уровни. Прежде всего, многоуровневая система инфекционного процесса включает в себя организменный уровень или собственно инфекционный процесс, так как инфекция — это система реакций, которые возникают в восприимчивом макроорганизме. Нижестоящими уровнями являются тканево- органный, клеточный (взаимодействие клетки микроба и клетки организма хозяина) и субклеточный или молекулярный уровень, в основе которого лежит конкурентное взаимодействие биологических молекул микроба и макроорганизма.

| | | следующая лекция ==> | |

| Постановления Правительства | | | Инфекционные болезни в отличие от других заболеваний имеют ряд особенностей |

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

[youtube.player]Инфекционные заболевания отличаются от соматических:

• контагиозностью, т.е. заразительностью

• цикличностью, т.е сменой периодов

Любое инфекционное заболевание проходит 4 стадии в своем развитии (периоды):

Разберем более подробно:

Инкубационный период – (скрытый); период от заражения до появления первых симптомов. В организме человека в это время происходит размножение возбудителя. Жалоб и проявлений заболевания нет. По времени инкубационный период может быть различным: от нескольких часов (грипп); до нескольких дней (гонорея), нескольких месяцев (ВГ В до 6 месяцев); нескольких лет (лепра или проказа до 20 лет).

Продромальный период – (продрома – предвестники); клинические проявления, не специфические, общие для многих инфекционных заболеваний. К периоду продромы часть микроорганизмов может погибнуть, с выделением эндотоксинов; возникают явления общей интоксикации: недомогание, головная боль, слабость, нарушение сна аппетита, субфебрильная температура и т.д. Продолжительность продромального периода может составлять несколько часов или дней.

Период разгара -период развития основных симптомов и синдромов в т.ч. специфических (характерных) для данного заболевания. Например, при вирусных гепатитах появляется желтушное окрашивание кожи, моча становиться темной, кал – светлым, как белая глина.

Период исходов:

- переход в хроническую форму;

- рецидив – обострение, возврат симптомов за счет оставшихся в организме возбудителей.

Классификация инфекционных заболеваний.

Общепринятой классификации инфекционных заболеваний – нет.

Используется классификация, в основе которой – механизмы передачи инфекций.

1.Кишечные инфекции:

Бактериальные– шигеллез, сальмонеллезы, эшерихиозы, брюшной тиф, ботулизм, ПТИ (пищевые токсикоинфекции) и т.д.

Вирусные - полиомиелит, вирусные гепатиты (ВГ А, ВГ Е)

Протозойные – лямблиоз, токсоплазмоз, амебиаз

Гельминтозы – энтеробиоз, аскаридоз и т.д.

2.Респираторные, инфекции дыхательных путей:

Бактериальные – дифтерия, скарлатина, коклюш, менингококковая, туберкулез, микоплазмоз

Вирусные – грипп, ветряная оспа, корь, эпидемический паротит, краснуха, герпес опоясывающий

3.Инфекции наружных покровов:

Бактериальные – сибирская язва, столбняк, газовая гангрена, сифилис, гонорея, хламидиоз, гарднереллез;

Вирусные – бешенство, простой герпес, цитомегалия, ящур;

Протозойные– трихомоноз;

Микозы – разноцветный лишай, кандидоз, актиномикоз;

Паразитарные – чесотка, педикулез.

4.Кровяные инфекции:

Бактериальные – чума, возвратный тиф, сыпной тиф;

Вирусные– ВИЧ – инфекция, вирусные гепатиты (ВГ В, ВГ С, ВГ Д), ГВЛ (геморрагические вирусные лихорадки), энцефалит клещевой;

Протозойные – малярия, лейшманиоз.

III. Контролирующий материал

Графический диктант.

Понятийный диктант.

Тест-контроль.

Ответы.

1.Понятия: инфекционный процесс, инфекционное заболевание, носительство.

2.Свойства патогенных возбудителей.

3.Три фактора, влияющие на инфекционный процесс – назовите, приведите примеры.

4.Схема инфекционного процесса.

5.Три составляющие механизма передачи инфекции.

6.Что такое путь передачи инфекции?

7.Основные источники возбудителей инфекции.

8.Входные ворота для возбудителей инфекции.

9.Основные пути передачи и входные ворота при фекально-оральном механизме передачи инфекции.

10.Входные ворота, основные пути передачи при воздушном (аэрогенном) механизме передачи инфекции.

11. Кровяные инфекции – назовите механизм и пути передачи, входные ворота.

12.Входные пути и основные пути передачи при контактном механизме передачи.

13.Что такое вертикальный путь передачи?

14.Биологические и механические переносчики возбудителей инфекционных заболеваний.

15.Исскуственные и естественные пути передачи.

16.Понятия: эпидемиологический процесс, эндемия, пандемия.

17.Формы инфекционного процесса.

18.Понятия: реинфекция, вторичная инфекции, суперинфекция, смешанная инфекция, хроническая инфекция, бактериемия, септицемия.

19.Стадии инфекционного заболевания.

20.Понятия: рецидив, реконвалесценция.

21.Отличие инфекционных заболеваний от соматических.

22.Понятия: оппортунистические инфекции, особоопасные инфекции,

Графический диктант.

1. Патогенность- это заразительность.

3. Пандемия - это всенародное заболевание.

4. При септицемии происходит размножение микроорганизмов в крови.

5. Трансплацентарный - это вертикальный путь передачи.

6. Водный и алиментарный путь - это одно и то же.

7. Хроническая инфекция по времени составляет 3 месяца и более.

8. Носительство - это крайняя степень инфекционного процесса.

9. Игрушки, пищевые продукты являются источником инфекции.

10. Птицы являются переносчиком орнитоза.

11. Для продромального периода характерны специфические синдромы.

12. Рецидив и реинфекция - это одно и то же.

13. Смешанная инфекция вызвана одновременным заражением несколькими видами м/о.

14. Навозная муха является биологическим переносчиком возбудителей кишечных инфекций.

15. Реконвалесцент может быть источником инфекции.

16. Патогенность и вирулентность - это одно и то же.

17. Путь передачи инфекции - это фактор внешней среды, где какое-то время существуют микроорганизмы.

18. Рецидив - это обострение, возврат симптомов, за счёт оставшихся в организме возбудителей.

Понятийный диктант

1. Заболевание, при котором источником инфекции может быть только человек, называется ---

2. У больного наблюдается высокая температура, головная боль,

рвота, ригидность затылочных мышц и другие симптомы, характерные

для менингита. Этот период заболевания называется ---

3. Через 10 лет после перенесенного сыпного тифа у больного без повторного заражения повторились симптомы этого заболевания.

Это является примером ---

4. Основным резервуаром бешенства в природе являются грызуны и хищные животные. Такие заболевания называются ---

5. У больного, находящегося в стационаре по поводу брюшного тифа, выявлена пневмония. Это является примером ---

6. Период инфекционного заболевания, в котором происходит размножение возбудителя в организме, но еще отсутствуют какие-либо клинические проявления заболевания, называется ---

7. У больного диагностирована гонорея и сифилис. Заражение произошло одновременно. Это является примером ---

8. Больной жалуется на общую слабость, недомогание, головную боль, тошноту, субфебрильную температуру и другие симптомы общей интоксикации. Такой период заболевания называется ---

9. После укуса клеща ребенок заболел энцефалитом.

Клещ в данном случае является ---

10. Через 6 месяцев после перенесенного брюшного тифа при полном клиническом выздоровлении из фекалий больного постоянно высевается возбудитель брюшного тифа S.typhi. Это является примером ---

11. Место, через которое возбудитель проникает в организм, называется ---

12. Через день после употребления немытых фруктов у больного появились клинические симптомы дизентерии. Такой механизм передачи называется ---

13. Отличием инфекционного заболевания от соматического являются ---

4. Тест – контроль

(выбрать один правильный ответ).

1. Заболевание, при котором источником инфекции может быть только человек, называется:

В)зооантропоноз

2.Экзотоксином называется:

А) токсичный белок, вырабатываемый клеткой при её жизни

Б) обезвреженный токсин

В) токсичный компонент клетки, освобождающийся при её гибели

Г) фермент, расщепляющий клеточную стенку.

3.У больного наблюдается высокая температура, головная боль, рвота, ригидность затылочных мышц и другие симптомы, характерные для менингита. Этот период заболевания называется:

А) период выздоровления

Б) период разгара

В) продромальный период

Г) инкубационный период

4. Хроническое инфекционное заболевание отличается тем, что его продолжительность составляет:

А) более полугода

Б) не более 3 месяцев

В) более 3 месяцев

Г) более одного месяца

5. При контакте с птицами можно заразиться орнитозом. Птицы в данном случае будут являться:

А) входными воротами инфекции

Б) источником инфекции

В) механизмом передачи

Г) переносчиком инфекции

6. Через 10 лет после перенесённого сыпного тифа у больного без повторного заражения повторились симптомы этого заболевания. Это является примером:

В) повторной инфекции

Г) смешанной инфекции

7. После укуса клеща ребёнок заболел энцефалитом.

такой путь передачи называется:

8. Основным резервуаром бешенства в природе являются грызуны и хищные животные; такие заболевания называются (по биологическому принципу):

9. У больного, находящегося в стационаре по поводу брюшного тифа, выявлена пневмония. Это является примером:

Б) повторной инфекции

В) вторичной инфекции

10. Период инфекционного заболевания, в котором происходит размножение возбудителя в организме, но ещё отсутствуют какие – либо клинические проявления заболевания, называется:

А) периодом выздоровления

Б) периодом разгара

11. У больного диагностирована гонорея и сифилис. Заражение произошло одновременно. Это является примером:

Б) смешанной инфекции

Г) повторной инфекции

12. Больной жалуется на общую слабость, недомогание, головную боль, субфебрильную температуру и другие симптомы общей интоксикации; такие симптомы, как правило, характерны для:

А) периода разгара

Б) продромального периода

В) инкубационного периода

Г) периода выздоровления

13.Эндотоксином называется:

А) токсичный компонент клетки, освобождающийся при её гибели

Б) фермент, расщепляющий клеточную стенку

В) обезвреженный токсин

Г) токсичный белок, вырабатываемый клеткой при её жизни

14.После укуса клеща ребёнок заболел энцефалитом; клещ в данном случае является:

А) источником инфекции

Б) входными воротами инфекции

В) переносчиком инфекции

Г) механизмом передачи

15. Больной жалуется на общую слабость, разбитость, субфебрильную лихорадку, головную боль, боли в мышцах, повышенную утомляемость снижение аппетита; всё это является симптомами:

А) тифозного статуса

Б) сердечно-сосудистой недостаточности

Г) общей интоксикации

16. Через 6 месяцев после перенесённого брюшного тифа при полном клиническом выздоровлении из фекалий больного постоянно высевается возбудитель брюшного тифа S.typhi; это является примером:

А) вторичной инфекции

В) повторной инфекции

17. Место, через которое проникает возбудитель в организм, называется:

А) механизм передачи

Б) фактором передачи

В) восприимчивым организмом

Г) входными воротами инфекции

18. Через день после употребления немытых фруктов у больного появились клинические симптомы дизентерии; такой механизм передачи называется:

В) фекально – оральным

19.Отличием инфекционного заболевания от соматического является:

А) отсутствие периодов заболевания

Б) продолжительность заболевания

В) заразность заболевания

Г) отсутствие иммунитета

20. Примером контактного механизма передачи инфекции является:

А) укус комара – переносчика малярии

Б) контакт с больным при смене повязки

В) вдыхание взвешенных в воздухе пылевых частиц, содержащих возбудителей инфекционных заболеваний

Г) ничего из перечисленного

Ответы

Графический диктант.

Понятийный диктант.

2. период разгара

5. вторичные инфекции

6. инкубационный период

7. смешанная инфекция

8. продромальный период

11. входные ворота

13. заразительность и цикличность.

Тест – контроль

| 1 Г | 6 Б | 11 Б | 16 Б |

| 2 А | 7 А | 12 Б | 17 Г |

| 3 Б | 8 А | 13 А | 18 В |

| 4 В | 9 В | 14 В | 19 В |

| 5 Б | 10 В | 15 Г | 20 Б |

Критерии оценок:

IV. Список литературы

I.Основная:

1. Двойников С. с соавт. Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ – инфекции и эпидемиологии. М., АНМИ, 2005.

2. Кулешова П. с соавт. Инфекционный контроль в лечебно- профилактических учреждениях. Ростов на Дону, Феникс, 2003.

3. Малов В. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях. М. Мастерство, 2001.

II. Дополнительная:

1. Бурмистров А. ВИЧ-инфекция и СПИД. М., ВУНМЦ, 2000.

2. Васильев В. с соавт. Практика инфекциониста, Минск, 1993.

3. Покровский В. с соавт.. ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика, лечение. М.: Медицина, 2000.

4. Рахманова А. ВИЧ-инфекция: клиника и лечение. СПб., 2000.

5. Рахманова А. Справочник по инфекционным болезням. СПб., 1999.

6. Соринсон С. Вирусные гепатиты. СПб., 1998.

7. Шкарин В. ВИЧ/СПИД-инфекция. Н.Новгород, НГМА, 1999.

8. Эмонд Р. с соавт. Инфекционные болезни. М.: Медицина, 1998.

9. Ющук Н. Заразные болезни человека, М., Медицина, 1997.

[youtube.player]Общая информация

Сначала вы познакомитесь с главными терминами. Итак, инфекция – это еще не болезнь. Она представляет собой только момент заражения. Он охватывает попадание возбудителя в организм и начало его развития.

Инфекционный процесс – это уже то состояние, в котором вы находитесь после заражения. То есть он является своеобразной реакцией организма на те патогенные бактерии, которые начали размножаться и угнетать работу систем. Он пытается высвободиться от них, восстановить свои функции.

Инфекционный процесс и инфекционное заболевание – это практически одинаковые понятия. Однако последний термин предполагает проявление состояния организма в виде симптомов и признаков. В большинстве случаев болезнь заканчивается выздоровлением и полным уничтожением вредных бактерий.

Признаки ИП

Инфекционный процесс имеет определенные черты, которые отличают его от других патологических явлений. Среди них можно выделить такие:

1. Высокая степень заразности. Каждый заболевший человек становится источником возбудителей для других людей.

2. Массовость. Ежегодно инфекционные заболевания поражают большое количество людей.

3. Наличие возбудителя. Для того чтобы в вашем теле произошла реакция, она должна быть вызвана нарушением работы систем и органов благодаря патогенным микроорганизмам.

4. Практически идентичное течение болезни у разных пациентов.

5. Специфичность. Разные патогенные микробы способны вызывать неодинаковые болезни.

6. Цикличность. Каждый инфекционный процесс состоит из нескольких стадий, которые сменяют друг друга.

7. Выработка специфического иммунитета. Естественно, после попадания микроба в организм иммунитет начинает "разрабатывать" схему его уничтожения. При этом защитная система запоминает тот путь, который помог ей избавиться от возбудителя.

8. Для лечения патологии применяются антибиотики, которые направлены на уничтожение вызвавшего заболевание патогена.

Формы ИП

Как уже было сказано, ИП имеет много особенностей. Теперь следует рассмотреть формы инфекционного процесса:

1. Острая. Она характеризуется очень сильной реакцией иммунитета и быстрым течением.

2. Хроническая. В этом случае возбудитель может длительное время пребывать в организме и периодически вызывать проявление симптомов.

3. Типичная и атипичная. В первом случае все проявления болезни считаются характерными для нее. Атипичная форма предполагает появление совсем не тех признаков, которые обычно сопровождают патологию.

4. Смешанная. В этом случае иммунитет атакуется сразу несколькими типами вредных микроорганизмов.

5. Вторичная. Она характеризуется тем, что к основной болезни могут добавляться инфекции, вызванные другими возбудителями.

6. Носительство. В этом случае симптомы не проявляются, организм остается здоровым. При этом патогенные микроорганизмы в нем живут, но не развиваются.

7. Реинфекция. Она характеризуется повторным заражением тем же возбудителем.

8. Экзогенная. В этом случае микробы поступают в тело извне. Эндогенная характеризуется тем, что болезнь появляется вследствие нарушения собственной микрофлоры.

9. Рецидив. Особенностью этой формы является то, что симптомы инфекции могут появляться повторно, при этом еще одного заражения не происходит.

10. Сепсис. Это очень тяжелое состояние. Оно характеризуется генерализацией патогенных организмов, которые размножаются с невероятной скоростью. При этом иммунитет очень быстро падает. Если не бороться с этой патологической формой, она может быстро привести к смерти.

Перечисленные формы инфекционного процесса являются самыми распространенными.

Факторы ИП

Они обуславливают появление, течение и результат патологии. Существуют такие факторы инфекционного процесса:

1. Качественные и количественные характеристики возбудителя.

2. Общее состояние человеческого организма и его восприимчивость к тому или иному микробу. Здесь имеется в виду возраст и пол пациента, состояние его центральной нервной системы, иммунитета, микрофлоры. Важными факторами также являются наличие в анамнезе оперативных вмешательств, питание.

3. Внешняя среда. На восприимчивость организма к болезням инфекционного типа влияет экологическая обстановка, а также недостаток кислорода, облучение. Проблема может возникнуть вследствие переохлаждения, перегревания, чрезмерной физической усталости (и умственной тоже), ненадлежащих санитарных условий.

Периоды ИП

Для того чтобы назначить необходимое лечение, необходимо рассмотреть, какие циклы проходит каждое заболевание данного типа. Итак, существуют такие периоды инфекционного процесса:

1. Инкубационный. На этом этапе возбудитель проникает в организм и начинает интенсивно размножаться. Период может длиться от нескольких часов до нескольких месяцев. При этом симптомы заболевания еще не проявляются.

2. Продромальный. На этом этапе уже можно наблюдать первые признаки патологии. Это может быть повышение температуры, плохой сон и аппетит, вялость, нарушение трудоспособности, недомогание. Этот этап обычно длится несколько дней. Хотя есть такие инфекции, продромальный период у которых может затягиваться до 10 суток или сокращаться до пары часов.

3. Разгар. На этом этапе симптомы выражены максимально интенсивно. Длительность данного периода зависит от свойств возбудителя, а также от тяжести болезни.

4. Выздоровление. Происходит угасание симптомов. Функциональность организма постепенно восстанавливается. Естественно, болезнь не всегда проходит легко. Могут присутствовать остаточные явления: утомляемость, головная боль. В этот период можно повторно заболеть или получить какие-либо осложнения. Поэтому нужно быть максимально осторожным.

Классификация ИП

Теперь следует рассмотреть разновидности инфекционных процессов. Их можно классифицировать таким образом:

2. Инфекции дыхательных путей.

4. Инфекции наружных покровов.

Эти виды инфекционного процесса являются общими. В своем составе они имеют огромное количество заболеваний.

Стадии развития

Теперь следует рассмотреть динамику развития таких патологий. Она предполагает несколько стадий:

1. Заражение. На этом этапе вредоносные бактерии попадают в человеческий организм и проникают в клетки, размножаясь все больше и больше.

2. Образование токсинов. Они появляются в результате жизнедеятельности указанных микроорганизмов. Естественно, эти продукты оказывают негативное влияние на биологические системы человека. Дело в том, что обмен веществ в клетках нарушается.

3. Распространение инфекции на другие органы и системы. Она генерализуется.

4. Формирование иммунного ответа. На этом этапе организм старается защитить себя от вредоносного влияния микробов. Действия иммунитета направлены не только на уничтожение микроорганизмов, но и на нейтрализацию продуктов их жизнедеятельности, а также на восстановление функциональности систем.

5. На последней стадии происходит выздоровление организма. Обмен веществ в клетках восстанавливается, нормальная функциональность биологических систем возобновляется. Кроме того, у человека появляется иммунитет к уничтоженным микроорганизмам. То есть в следующий раз микробам будет гораздо труднее проникнуть в организм.

Как видите, развитие инфекционного процесса происходит поэтапно. Естественно, длительность данных стадий может быть разная. Все зависит от заболевания и особенностей организма.

Как передается инфекция?

Этот вопрос является важным не только для постановки правильного диагноза и назначения адекватного лечения, но и для профилактики патологий. Существует несколько механизмов передачи инфекции:

1. Воздушный. Чаще всего возбудители при этом попадают в органы дыхания, где и начинают размножаться. Передаются другому человеку они при разговоре, чихании и даже проникают внутрь организма с пылью.

2. Фекально-оральный. Местом локализации для таких микроорганизмов является желудок и кишечник. Микробы попадают в организм вместе с едой или водой.

3. Контактный. Такие заболевания часто поражают кожные покровы, слизистую оболочку. Передать патогенную микрофлору в этом случае можно при прикосновении к здоровому человеку или при использовании зараженных предметов.

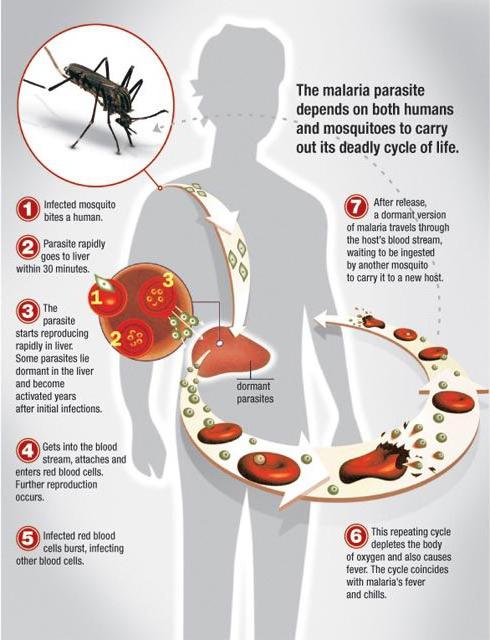

4. Трансмиссивный. Он предусматривает локализацию вредоносных микроорганизмов в крови. Передается инфекция в этом случае при помощи насекомых, например, комаров.

5. Трансплацентарный. Этот путь предусматривает попадание микробов и бактерий от матери к ребенку через плаценту.

6. Искусственный. В этом случае инфекция в организм заносится в результате проведения каких-либо манипуляций: в больнице, тату-салоне, салоне красоты и других заведениях.

7. Половой, то есть посредством сексуального контакта.

Как видите, при соблюдении правил гигиены можно избежать множества проблем.

К таким инфекциям можно отнести: хламидиоз, сифилис, гонорею, трихомониаз. Кроме того, сюда можно также включить герпес, папилломавирусы, цитомегаловирус. Человек может жить, даже не подозревая о наличии этих проблем. Часто выявить патологию можно только при помощи специальных анализов. Скрытые инфекции очень коварны, поэтому следует беречь себя и стараться не заразиться ими.

Особенности лечения заболевания

Существует несколько этапов терапии:

1. Воздействие на возбудителя при помощи антибактериальных, противовирусных, противогрибковых препаратов и антибиотиков.

2. Предотвращение дальнейшего развития процесса. Это осуществляется при помощи дезинтоксиционной терапии, приема противовоспалительных лекарств, иммуномодуляторов, поливитаминов.

3. Устранение симптомов.

Течение инфекционного процесса может быть очень тяжелым, поэтому вы не всегда можете обойтись без врачебной помощи.

Профилактика

Меры предосторожности помогут не только оставаться здоровым и счастливым, но и защитят вас от возможных серьезных осложнений. Профилактика довольно проста:

1. Правильное питание и активный образ жизни.

2. Отказ от вредных привычек: курения, употребления алкоголя.

3. Ведение упорядоченной половой жизни.

4. Защита организма при помощи специальных медицинских препаратов во время разгара инфекции.

5. Постоянное выполнение всех необходимых гигиенических процедур.

6. Своевременное обращение к доктору в случае возникновения каких-либо проблем.

Вот и все особенности инфекционного процесса. Будьте здоровы и берегите себя.

[youtube.player]Инфекция – это проникновение и размножение патогенного микроорганизма (бактерии, вируса, простейшего, грибка) в макроорганизме (растение, гриб, животное, человек), который восприимчив к данному виду микроорганизма. Микроорганизм, способный к инфицированию, называется инфекционным агентом или патогеном.

Инфекционные заболевания: что это за болезни и чем они отличаются от неинфекционных

При благоприятных условиях внешней среды, инфекционный процесс принимает крайнюю степень своего проявления, при которой появляются определенные клинические симптомы. Эту степень проявления именуют инфекционной болезнью. От неинфекционных патологий инфекционные отличаются по следующим признакам:

- Причина инфекции – живой микроорганизм. Микроорганизм, вызывающий конкретное заболевание, называют возбудителем данного заболевания;

- Инфекции могут передаваться от пораженного организма к здоровому – это свойство инфекций называется заразностью;

- Инфекции имеют латентный (скрытый) период – это значит, что они проявляются не сразу после проникновения патогена в организм;

- Инфекционные патологии вызывают иммунологические сдвиги – возбуждают иммунный ответ, сопровождающийся изменением количества иммунных клеток и антител, а также становятся причиной инфекционной аллергии.

Рис. 1. Ассистенты известного микробиолога Пауля Эрлиха с лабораторными животными. На заре развития микробиологии в лабораторных вивариях держали большое количество видов животных. Сейчас часто ограничиваются грызунами.

Факторы инфекционных заболеваний

Итак, для возникновения инфекционной болезни необходимы три фактора:

- Микроорганизм-возбудитель;

- Восприимчивый к нему организм-хозяин;

- Наличие таких условий внешней среды, в которых взаимодействие между возбудителем и хозяином приводит к возникновению болезни.

Инфекционные болезни могут вызываться условно-патогенными микроорганизмами, которые чаще всего являются представителями нормальной микрофлоры и обусловливают заболевание лишь при снижении иммунной защиты.

Рис. 2. Кандиды — часть нормальной микрофлоры полости рта; они вызывают заболевания лишь при определенных условиях.

А патогенные микробы, находясь в организме, могут и не вызывать заболевание – в таком случае говорят о носительстве патогенного микроорганизма. К тому же, далеко не всегда лабораторные животные восприимчивы к человеческим инфекциям.

Для возникновения инфекционного процесса важно и достаточное количество микроорганизмов, попадающих в организм, которое называется инфицирующей дозой. Восприимчивость организма-хозяина определяется его биологическим видом, полом, наследственностью, возрастом, достаточностью питания и, самое главное, состоянием иммунной системы и наличием сопутствующих заболеваний.

Рис. 3. Малярийный плазмодий может распространяться лишь на тех территориях, где обитают специфические их переносчики — комары рода Anopheles.

Важны и условия внешней среды, в которых развитие инфекционного процесса максимально облегчается. Некоторые болезни характеризуются сезонностью, ряд микроорганизмов может существовать только в определенном климате, а некоторые нуждаются в переносчиках. В последнее время на передний план выходят условия социальной среды: экономический статус, условия быта и труда, уровень развития здравоохранения в государстве, религиозные особенности.

Инфекционный процесс в динамике

Развитие инфекции начинается с инкубационного периода. В этот период отсутствуют какие-либо проявления присутствия инфекционного агента в организме, однако заражение уже произошло. В это время патоген размножается до определенного числа или выделяет пороговое количество токсина. Длительность этого периода зависит от вида возбудителя.

Например, при стафилококковом энтерите (заболевание, возникающее при употреблении зараженной пищи и характеризующееся сильной интоксикацией и диареей) инкубационный период занимает от 1 до 6 часов, а при лепре может растягиваться на десятки лет.

Рис. 4. Инкубационный период лепры может длиться годами.

В большинстве случаев он длится 2-4 недели. Чаще всего, на конец инкубационного периода приходится пик заразности.

Продромальный период – это период предвестников заболевания — неопределенных, неспецифичных симптомов, таких как головная боль, слабость, головокружение, изменение аппетита, повышение температуры. Длится этот период 1-2 дня.

Рис. 5. Для малярии характерна лихорадка, имеющая особые свойства при разных формах болезни. По форме лихорадки можно предположить вид плазмодия, который её вызвал.

За продромой следует период разгара болезни, для которого характерно появление основных клинических симптомов заболевания. Он может развиваться как стремительно (тогда говорят об остром начале), так и медленно, вяло. Продолжительность его варьируется в зависимости от состояния организма и возможностей возбудителя.

Рис. 6. Тифозная Мэри, работавшая кухаркой, была здоровой носительницей палочек брюшного тифа. Она заразила брюшным тифом более полутысячи человек.

Для многих инфекций свойственно повышение температуры в этот период, связанное с проникновением в кровь так называемых пирогенных веществ – субстанций микробного или тканевого происхождения, вызывающих лихорадку. Иногда подъем температуры связан с циркуляцией в кровяном русле самого возбудителя – такое состояние называется бактериемией. Если при этом микробы ещё и размножаются, говорят о септицемии или сепсисе.

Рис. 7. Вирус желтой лихорадки.

Окончание инфекционного процесса называется исходом. Существуют следующие варианты исхода:

- Выздоровление;

- Летальный исход (смерть);

- Переход в хроническую форму;

- Рецидив (повторное возникновение, обусловленное неполным очищением организма от возбудителя);

- Переход к здоровому микробоносительству (человек, сам того не зная, переносит патогенные микробы и во многих случаях может заражать других).

Рис. 8. Пневмоцисты – грибы, являющиеся ведущей причиной пневмонии у людей с иммунодефицитами.

Классификация инфекций

Рис. 9. Кандидоз рта — наиболее частая эндогенная инфекция.

По природе возбудителя выделяют бактериальные, грибковые, вирусные и протозойные (вызванные простейшими) инфекции. По числу видов возбудителя выделяют:

- Моноинфекции – вызванные одним видом возбудителя;

- Смешанные, или микст-инфекции – обусловленные несколькими видами патогенов;

- Вторичные – возникающие на фоне уже существующего заболевания. Частный случай – оппортунистические инфекции, вызываемые условно-патогенными микроорганизмами на фоне болезней, сопровождающихся иммунодефицитами.

По происхождению различают:

- Экзогенные инфекции, при которых возбудитель проникает извне;

- Эндогенные инфекции, вызываемыми микробами, пребывавшими в организме до начала болезни;

- Аутоинфекции – инфекции, при которых происходит самозаражение путем переноса патогенов из одного места в другое (например, кандидоз ротовой полости, вызванный заносом грибка из влагалища с грязными руками).

По источнику инфекции выделяют:

- Антропонозы (источник – человек);

- Зоонозы (источник – животные);

- Антропозоонозы (источником может быть как человек, так и животное);

- Сапронозы (источник – объекты внешней среды).

По локализации патогена в организме выделяют местные (локальные) и общие (генерализованные) инфекции. По продолжительности инфекционного процесса выделяют острые и хронические инфекции.

Рис. 10. Микобактерии лепры. Лепра — типичный антропоноз.

Патогенез инфекций: общая схема развития инфекционного процесса

Патогенез – это механизм развития патологии. Патогенез инфекций начинается с проникновения возбудителя через входные ворота – слизистые, поврежденные покровы, через плаценту. Далее микроб распространяется по организму различными путями: через кровь – гематогенно, через лимфу – лимфогенно, по ходу нервов – периневрально, по протяжению – разрушая подлежащие ткани, по физиологическим путям – по ходу, к примеру, пищеварительного или полового тракта. Место окончательной локализации возбудителя зависит от его вида и сродства к определенному виду тканей.

Достигнув места окончательной локализации, возбудитель оказывает патогенное действие, повреждая различные структуры механически, продуктами жизнедеятельности или выделением токсинов. Выделение возбудителя из организма может происходить с естественными секретами — калом, мочой, мокротой, гнойным отделяемым, иногда со слюной, потом, молоком, слезами.

Эпидемический процесс

Эпидемический процесс – это процесс распространения инфекций среди населения. Звенья эпидемической цепочки включают:

- Источник или резервуар инфекции;

- Путь передачи;

- Восприимчивое население.

Рис. 11. Вирус лихорадки Эбола.

Резервуар отличается от источника инфекции тем, что в нем происходит накопление возбудителя и между эпидемиями, и при определенных условиях он становится источником заражения.

Основные пути передачи инфекций:

- Фекально-оральный – с загрязненной заразными выделениями пищей, руками;

- Воздушно-капельный – через воздух;

- Трансмиссивный – через переносчика;

- Контактный – половой, при прикосновениях, при контакте с зараженной кровью и т.д.;

- Трансплацентарный – от беременной матери ребенку через плаценту.

Рис. 12. Вирус гриппа H1N1.

Факторы передачи – объекты, способствующие распространению инфекции, например, вода, пища, бытовые принадлежности.

По охвату инфекционным процессом определенной территории различают:

Инфекционные болезни составляют львиную долю всех заболеваний, с которыми сталкивается человечество. Они особенны тем, что при них человек страдает от жизнедеятельности живых организмов, пусть и в тысячи раз меньших, чем он сам. Ранее они часто заканчивались смертельно. Несмотря на то, что сегодня развитие медицины позволило значительно сократить летальность при инфекционных процессах, необходимо быть начеку и знать об особенностях их возникновения и развития.

[youtube.player]Читайте также: