Последствия внутриутробной инфекции цитомегаловирус

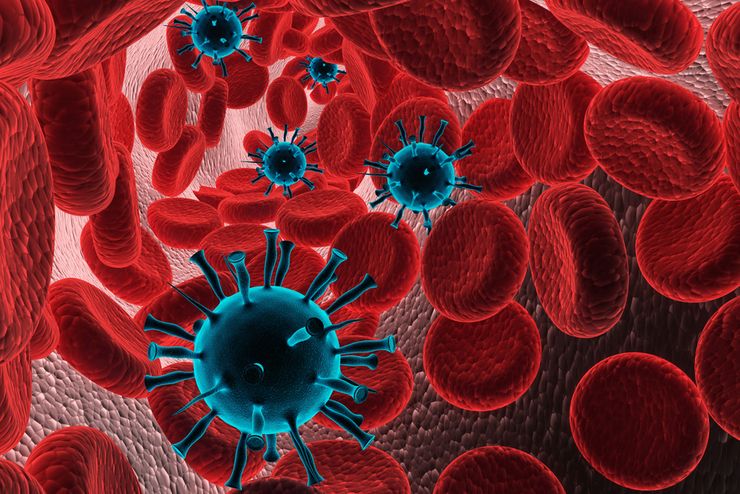

Цитомегаловирус при беременности может быть опасен не только для женщины, но и для ребенка, которого она вынашивает. Эта инфекция обнаруживается в биологических жидкостях большинства людей. Однако лишь у некоторых она вызывает развитие активного инфекционного процесса.

Симптоматика заражения

При заражении ЦМВ часто наблюдается бессимптомная или латентная форма – вирус находится в биологических жидкостях организма, однако клинических симптомов не возникает. Данное состояние также известно как хроническая форма носительства.

Также может наблюдаться мононуклеозоподобная форма, при которой главными симптомами являются:

- лихорадка,

- длительная слабость, утомляемость,

- появление лимфоцитоза в крови и атипичных форм лейкоцитов.

В отличие от инфекционного мононуклеоза поражение верхних дыхательных путей не наблюдается.

При острой форме заболевания наблюдаются следующие проявления:

- Повышение температуры.

- Выраженная слабость.

- Развитие интерстициальной пневмонии.

- Миокардит.

- Снижение количества клеток периферической крови – нейтропения, тромбоцитопения.

- Боль в горле.

- Интерстициальная пневмония.

- Увеличение нескольких групп лимфатических узлов.

- Гепатит.

- Нефрит.

Проявления заболевания у беременной женщины во многом зависят от пути заражения и состояния ее организма.

Если до беременности будущая мама уже перенесла инфекцию, а во время вынашивания развилось обострение, то последнее будет протекать легче.

Пути заражения

Источником заражения является человек. ЦМВ может длительно находиться в латентном состоянии – когда возбудитель уже находится в организме, однако заболевание не развивается. При этом носительница вируса может не знать об инфекции в организме и периодически выделять его во внешнюю среду.

Передача ЦМВ происходит при обмене биологическими жидкостями – слюной, спермой, кровью. Также вирусные частички находятся в органах человека и могут быть переданы во время трансплантации.

Заражение может происходить несколькими путями:

- парентеральным,

- половым,

- контактно-бытовым – при поцелуях у людей с инфицированной жидкостью слюнных желез,

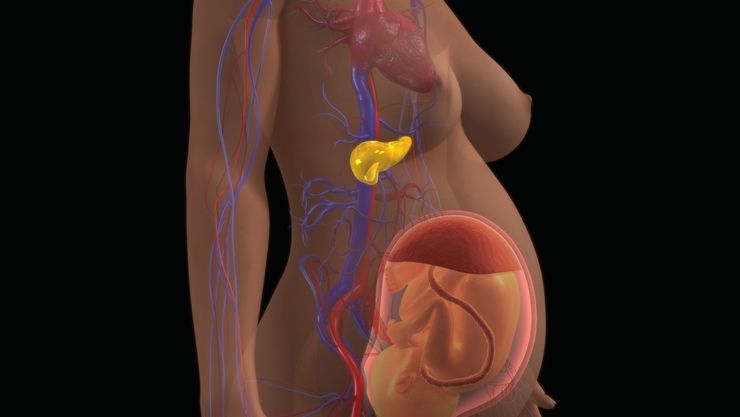

- вертикальным – от матери во время беременности через плаценту ребенку.

Количество серопозитивных людей по ЦМВИ достигает 98%. Это означает, что они имеют положительные антитела IgG к цитомегаловирусу.

Последствия для плода

Заражение плода может произойти уже на стадии оплодотворения – при условии размножения вируса во внутренних половых органах мужчины либо женщины. В таком случае беременность не будет развиваться, и на ранних сроках с высокой вероятностью произойдет выкидыш.

При инфицировании матери ребенок может заразиться внутриутробно с вероятностью 30-40%. Если же вирус находится в родовых путях женщины в необходимом количестве, инфицирование ребенка при рождении возникает в 50-57% случаях.

Если заражение не произошло во внутриутробном периоде или во время родов, зараженная мать может передать инфекцию ребенку при грудном вскармливании в течение первого года жизни.

При врожденном заболевании клинические проявления во многом зависят от срока заражения.

Если острый процесс наблюдался у матери до 20 недель беременности, ЦМВ всегда влияет на плод, вызывая его гипоксию. Это приводит к следующим признакам:

- задержка развития,

- формирование тяжелых пороков,

- самопроизвольный выкидыш на ранних сроках,

- внутриутробная гибель в середине беременности и на поздних сроках,

- мертворождение,

- смерть ребенка после рождения.

При заражении после 20-ой недели беременности прогноз для жизни малыша более благоприятный только у 10-25%.

К признакам внутриутробного заражения у новорожденных относятся:

- выраженная желтуха,

- появление пятен и папул на коже,

- повышение уровня билирубина в сыворотке крови,

- увеличение размеров печени и селезенки,

- геморрагическая сыпь,

- значительное повышение уровня аланинаминотрансферазы в крови, как маркер поражения печени,

- тромбоцитопения – снижение уровня тромбоцитов,

- дефицит массы тела,

- гидроцефалия,

- возникновение судорог,

- интерстициальный нефрит,

- фиброзные изменения ткани поджелудочной железы,

- врожденная катаракта,

- интерстициальные пневмонии,

- сиалоаденит,

- атрофия зрительного нерва.

Внутриутробная передача вируса ребенку может стать причиной развития врожденной глухоты.

Наиболее опасным проявлением инфекции считается поражение всех внутренних органов и развитие диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. Достаточно часто дети начинают болеть на первом месяце жизни. У них наблюдается максимальная активность вируса, что может привести к летальному исходу.

Иногда при внутриутробном заражении наблюдается низкая активность вируса. Такое состояние характеризуется латентным течением, однако никто не может сказать, каковы шансы развития патогена в последующей жизни.

Редко врожденная патология не проявляется в первый год жизни, однако в дальнейшем может стать причиной возникновения следующих расстройств:

- Снижение слуха.

- Задержка умственного развития.

- Постепенная потеря зрения.

- Задержка физического развития.

- Возникновение судорог.

При трансплацентарной передаче вируса у детей старшего возраста возможно развитие гепатита. Характерной особенностью данного заболевания является не только поражение гепатоцитов, но и желчных протоков. Заболевание протекает медленно. Из-за вовлечения желчных путей могут наблюдаться следующие симптомы:

- боль и тяжесть в правом подреберье,

- приступы тошноты, связанные с приемами пищи,

- развитие диарейного синдрома,

- болезненность при пальпации печени,

- возможно появление желтухи,

- кожный зуд.

Диагностика

Для постановки диагноза заболеваний, ассоциированных с цитомегаловирусной инфекцией, необходимо лабораторное подтверждение этиологического фактора.

- Определение IgM антител в крови может свидетельствовать об остром процессе. Однако нужно помнить о возможности ложноположительных результатов.

- Нарастание уровня IgG антител в парных сыворотках в течение 2-3 недель более чем в 4 раза.

- Определение индекса авидности анти-ЦМВ IgG при результате менее 30% (менее 0,2) указывает на первичное заражение вирусом в течение предыдущих нескольких месяцев или нескольких недель назад.

- Выделение ЦМВ из биологических жидкостей или органов вирусологическим методом.

- Полимеразная цепная реакция считается наиболее точным способом выявления вирусной ДНК. Однако положительный результат является лишь подтверждением инфицирования. Об активном процессе можно говорить лишь при положительном ПЦР с кровью.

Выявление низкоавидных антител у беременных женщин является показателем высокого риска трансплацентарной передачи плоду ЦМВ. В этих случаях могут рекомендовать сделать аборт.

Обнаружение положительного результата ПЦР-диагностики с кровью беременной женщины также является маркером высокого риска заражения ребенка внутриутробно. Таким женщинам также рекомендуется проведение аборта.

Для выявления вируса и подтверждения диагноза необходимо делать сразу несколько исследований. Это позволит узнать о степени активности процесса и возможности передачи ЦМВ будущему ребенку.

При получении сомнительных результатов необходимо либо повторить обследование, либо выбрать другой метод диагностики, так как при цитомегаловирусной инфекции нередки случаи ложноотрицательных реакций.

После перенесенной ЦМВ-ассоциированной инфекции обязательно следует пройти ультразвуковое обследование для оценки состояния плода.

Тактика лечения заболевания при беременности

При активных формах цитомегаловирусной инфекции рекомендуется использовать противовирусные препараты. К ним относятся:

- Ганцикловир.

- Фоскарнет натрия.

- Валганцикловир.

- Цидофовир.

При подтвержденной ДНК в крови беременной женщины лекарством выбора считается Неоцитотект. Это антицитомегаловирусный иммуноглобулин человека. Препарат вводят внутривенно капельно с интервалом в 1-2 недели. Назначает его исключительно лечащий врач!

Критерием эффективности применяемого средства является нормализация состояния женщины, снижение вирусологической нагрузки на организм подтвержденной лабораторными исследованиями крови (снижение количества ДНК в крови или уменьшение уровня IgG в парных сыворотках).

У беременных женщин с ВИЧ-инфекцией в сочетании с ЦМВ на фоне ВААРТ применяют Ганцикловир. Возможность сохранения беременности обсуждается в каждом конкретном случае.

Необходимость проведения аборта должна определяться в каждом конкретном случае индивидуально. Эту процедуру проводят по медицинским показаниям – при тяжелом состоянии матери либо при высоком риске передачи вируса.

Всем женщинам с острыми проявлениями болезни до 20 недели беременности врачи рекомендуют проводить аборт.

Профилактика

Предотвратить передачу вируса невозможно. Однако были разработаны меры профилактики, которые позволяют снизить вероятность инфицирования ребенка во время беременности матери.

- Консультация женщин при планировании беременности.

- Анализ на определение антител к цитомегаловирусу.

- Определение активности антител у мужа женщины перед принятием решения обзавестись детьми.

- Оценка риска передачи инфекции плоду.

- Проведение комплексного обследования организма для понимания состояния иммунитета женщины перед вынашиванием ребенка.

- Применение барьерных контрацептивов до и во время беременности.

- Соблюдение личной гигиены.

Необходимо помнить о том, что цитомегаловирусная инфекция очень распространена во всем мире. Однако ее наличие в организме еще не означает активацию этого заболевания. Чтобы оставаться здоровыми во время вынашивания и не передать вирус плоду, женщинам рекомендуют планировать беременность и своевременно проходить диагностические процедуры. Если вирус находится в крови и представляет опасность для будущей мамы и ее ребенка, значит, его необходимо незамедлительно лечить!

В чем трудности диагностики ЦМВ? Каков механизм заражения ЦМВИ? В последние годы отмечена тенденция к увеличению среди беременных частоты вирусных инфекций и возросла их способность, при определенных условиях, к эпидемическому распространению.

В последние годы отмечена тенденция к увеличению среди беременных частоты вирусных инфекций и возросла их способность, при определенных условиях, к эпидемическому распространению.

Особое значение приобретает проблема цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) при беременности, вследствие того что цитомегаловирус (ЦМВ) может явиться причиной акушерской патологии, эмбрио- и фетопатий, внутриутробной и перинатальной инфекции [1].

Наличие латентных форм ЦМВИ с атипичным течением, инаппарантными проявлениями и поражением тканей органов представляет большие трудности для своевременного распознавания инфекции и является причиной диагностических ошибок.

Среди родившихся живыми 0,2-2,2% детей внутриутробно инфицированы цитомегаловирусом. Внутриутробная ЦМВИ, вне зависимости от формы заболевания, может представлять опасность вследствие поражения ЦНС и привести к возникновению психомоторных нарушений, умственной отсталости детей даже через несколько лет после родов [2].

Беременным принадлежит значительный процент в эпидемиологии ЦМВИ, которая обнаруживается у них в два раза чаще, чем краснуха.

ЦМВИ может способствовать развитию осложнений во время беременности, родов и в послеродовом периоде. Акушерская патология наиболее часто проявляется в виде спонтанных выкидышей, мертворождений, рождения нежизнеспособных детей [3, 4, 11].

Проблема изучения цитомегаловирусной инфекции и ее влияния на течение и исход беременности, разработка основ комплексной профилактики и лечения крайне актуальны и особенно важны для практического здравоохранения.

Цитомегаловирус (ЦМВ) принадлежит к семейству герпетических вирусов, насчитывающих около 40 представителей. Для человека характерны восемь разновидностей герпетических вирусов: простой герпес (1 и 2-го типа), цитомегаловирус, ветрянка-зостер, вирус Эпштейна–Барра, а также вирус герпеса 6, 7 и 8-го типа. Они вызывают обострения хронической инфекции и демонстрируют способность к персистированию в организме [10].

Цитомегаловирус является крупным ДНК-геном со сравнительно низкой вирулентностью и особой способностью к резкому подавлению клеточного иммунитета.

Воздействия экзо- и эндогенных факторов приводят к снижению иммунитета и, соответственно, к активации хронической цитомегаловирусной инфекции.

Источниками инфекции могут являться носители ЦМВ, их биологические жидкости и выделения: кровь, моча, слезы, слюна, грудное молоко, спинномозговая жидкость, амниотическая жидкость, вагинальное отделяемое, слизь из носоглотки, сперма, фекалии и др.

Особый тропизм ЦМВ проявляет к слюнным железам. Отсюда реальная возможность передачи ЦМВ от матери к ребенку при поцелуях. Имеется прямая корреляционная зависимость между инфицированием цитомегаловирусом и сексуальной активностью партнеров.

С учетом возраста и интимности контактов между людьми выявляются две волны атаки ЦМВИ: первая достигается к трехлетнему возрасту, вторая — к периоду половой зрелости.

Входными воротами для вируса являются дыхательные пути, пищеварительный тракт, слизистые. ЦМВ, проникая в кровь, репродуцируется в лейкоцитах и в системе мононуклеарных фагоцитов.

В большинстве случаев имеет место бессимптомное вирусоносительство или субклиническая, инаппарантная, хроническая инфекция, которая вне иммунодепрессии не вызывает никаких субъективных нарушений или объективных клинических проявлений. Длительной (нередко пожизненной) латенции способствует внутриклеточное сохранение ЦМВ в лимфоцитах, где он надежно защищен от действия специфических антител и интерферона.

Морфологические изменения проявляются в виде комплексов из цитомегалических клеток (ЦМК) и интерстициальной лимфогистиоцитарной инфильтрации [3].

Цитомегалические изменения наиболее часто наблюдаются в слюнных железах, легких, почках и головном мозге.

Описаны локальные цитомегалические повреждения глаз (хореоретиниты), кишечника (колиты), кожи (дерматиты), надпочечников, легких, почек, головного мозга [3].

Вопрос о влиянии срока беременности на передачу инфекции от матери к плоду остается открытым. Считается, что наибольшую угрозу для плода представляет развитие цитомегаловирусной инфекции в первой половине беременности.

Реактивация латентной инфекции ведет к передаче вируса от матери к плоду в 0,15%–0,36% случаев [5].

Возможно несколько путей передачи инфекции от матери к плоду:

- трансплацентарный;

- через инфицированные выделения в родовом канале;

- кормление инфицированным материнским молоком.

Трансплацентарная передача ЦМВИ наиболее часто приводит к инфицированию плода [7].

Цитомегаловирус от матери может проникать через плаценту в любом сроке беременности и вызывать поражение плода.

Цитомегаловирусная инфекция у беременных может быть первичной или рецидивирующей. Первичное материнское заражение ЦМВ, возникшее во время беременности, лучше всего диагностируется при изучении сероконверсии антител к ЦМВ. Присутствие антител IgG и IgM можно считать свидетельством первичной материнской инфекции. Рецидивирующая ЦМВ-инфекция во время беременности включает в себя как реактивацию собственного штамма ЦМВ, так и возможную реинфекцию новым штаммом вируса [9].

В большинстве случаев, в популяциях с высоким превалированием антител к ЦМВ, развитие ЦМВИ во время беременности скорее происходит в результате реинфицирования.

Врожденная ЦМВИ возникает либо после первичной инфекции, либо в результате обострения хронической. Более тяжелые последствия наблюдаются в период беременности при первичной инфекции.

При беременности в условиях иммунодефицита возникает неспецифическая депрессия иммунной системы. При ЦМВИ больше всего страдает клеточный иммунитет. Именно характер сдвигов в системе клеточного иммунитета во многом определяет течение и исход цитомегалии.

В ответ на внедрение вируса происходит выработка антител. При цитомегалии комплиментсвязывающие антитела сохраняются на протяжении всей жизни, что позволяет установить случаи имевшего в прошлом заболевания. Очевидно, что специфические антитела важны при защите против цитомегаловируса.

Антитела класса IgG свидетельствуют о том, что женщина ранее встречалась с инфекцией. Беременные имеют более интенсивную и длительную реакцию IgG. Высокие показатели титров антител свидетельствуют об активизации хронического процесса.

Отсутствие IgG в пуповинной сыворотке или сыворотке крови новорожденного исключает врожденную ЦМВИ, в то время как их присутствие может означать пассивный перенос от матери к плоду.

Значительно более высокий уровень IgG у новорожденного, чем у матери, может свидетельствовать о врожденной инфекции.

При исследовании в первые шесть месяцев жизни ребенка врожденная ЦМВИ исключается, если уровень IgG будет постепенно снижаться. Наличие IgМ в сыворотке крови характеризует первичную инфекцию. Антитела IgМ сохраняются в крови от 12 до 18 недель от начала первичной инфекции.

Антитела класса IgM через плаценту не переходят, их синтез осуществляется плодом и новорожденным в ответ на антигенное раздражение.

Механизм передачи ЦМВ предполагает тесный контакт между беременной (родильницей) и плодом (новорожденным). После беременности и родов ЦМВ можно найти почти во всех жидкостях тела, особенно в цервико-вагинальных выделениях и в грудном молоке, что может явиться источником пери- и постнатальной передачи ЦМВ от матери к новорожденному.

Передача инфекции может произойти с кровью при гемотрансфузиях и парентеральных манипуляциях, а также через поврежденную кожу и мацерированные слизистые. Установлено, что интранатальная или ранняя постнатальная передача ЦМВИ происходит в 10 раз чаще, чем трансплацентарная.

В послеродовом периоде эпидемиологическая опасность для новорожденного сохраняется в случаях нарушения женщиной гигиенических норм, а также вследствие передачи вируса с грудным молоком (20% серопозитивных матерей имеют ЦМВ в грудном молоке и 30% из них могут выделять вирус в молоко в течение года после родов) [8].

Перинатальные и постнатальные проявления ЦМВИ у детей почти всегда протекают в легкой форме и асимптоматично.

Многообразие вариантов течения ЦМВИ у беременных связано в большинстве случаев с бессимптомной латенцией и полиморфизмом клинических проявлений заболевания.

Варианты течения ЦМВИ и широкий спектр их проявлений обусловлены сложностью взаимоотношений между ЦМВ и клеткой хозяина.

Нередко клинические симптомы проявляются в виде субфебрильной температуры, ринофарингита, кашля, развития мононуклеозоподобного синдрома.

Диапазон клинических вариантов варьирует от слабо выраженного сиалоаденита и благоприятно текущего мононуклеозоподобного заболевания (лимфоцитоз, атипичные мононуклеары) до тяжелых поражений печени, легких и мозга.

У беременных симптоматическая ЦМВИ обычно проявляется в форме синдрома мононуклеоза, что подтверждается наличием лимфоцитоза, присутствием антител ЦМВ IgG и IgM в сыворотке и культуры ЦМВ в крови, моче, слюне, цервикальных выделениях.

Мононуклеозоподобный синдром характеризуется продолжительной лихорадкой, ознобами, быстрой утомляемостью, болями в мышцах, головными болями, встречается чаще у молодых людей [6].

У беременной женщины наиболее часто происходит обострение хронической ЦМВИ, которая, как правило, не имеет явных клинических проявлений. Однако у данной категории женщин в анамнезе нередко имеются указания на привычное невынашивание или неразвивающуюся беременность, мертворождения, рождение нежизнеспособных детей, а также детей-инвалидов с врожденными пороками развития [11].

Инфицирование возможно в любом триместре, тем не менее наиболее тяжелые последствия возникают при первичной инфекции, возникшей у матери в течение первых 20 недель беременности. Вместе с тем даже при развитии первичной ЦМВИ во время беременности 90-95% женщин имеют шанс родить здорового ребенка [12].

Внутриутробная цитомегаловирусная инфекция может приводить к рождению детей с тяжелыми неврологическими расстройствами, поражениями зрительного и слухового нервов.

Степень поражения плода зависит от срока инфицирования. Заражение на ранних сроках беременности чаще ведет к гибели плода и самопроизвольным выкидышам.

Дети с ЦМВИ (положительным IgM) от серопозитивных матерей имеют более низкий вес и рост при рождении, чем дети серонегативных матерей.

ЦМВ может инфицировать плаценту, плод, амниотическую жидкость. Вирусная культура и характерные цитомегалические клетки могут быть выявлены у плодов от женщин с активной первичной ЦМВИ. Однако наличие признаков или симптомов ЦМВ у плода не всегда является предвестником серьезного заболевания при рождении и в постнатальном периоде.

При выявлении симптомов болезни в течение первых трех недель жизни ребенка ЦМВИ может рассматриваться как врожденная, возникновение заболевания в более поздние сроки чаще характеризует приобретенную форму ЦМВИ (постнатальное инфицирование).

Врожденная ЦМВИ характеризуется, как правило, генерализованным поражением органов плода и целым комплексом клинических симптомов.

Для приобретенной формы ЦМВИ характерно латентное течение, преимущественно с локальным поражением слюнных желез.

У новорожденных, инфицированных внутриутробно, в 90% случаев не бывает симптомов при рождении, у 5-17% их них развиваются осложнения в более позднем периоде [6].

Развитие симптоматики у новорожденного с ЦМВИ коррелируется с симптомами, присутствующими при рождении.

Остальные дети с врожденной ЦМВИ совершенно асимптоматичны и выглядят при рождении здоровыми.

Клинические формы ЦМВИ могут иметь острое или хроническое течение.

По степени тяжести заболевания ЦМВИ выявляют:

- легкую (в том числе стертые и субклинические формы инфекции), при которой поражения внутренних органов незначительны и не сопровождаются функциональными нарушениями (компенсация);

- среднетяжелую, при которой имеется поражение внутренних органов, сопровождаемое функциональными нарушениями различной степени (субкомпенсация);

- тяжелую, при которой резко выражена интоксикация и поражение внутренних органов сопровождается тяжелыми функциональными нарушениями (декомпенсация);

При тяжелом течении врожденной ЦМВИ смерть ребенка чаще наступает в первые дни и недели жизни; при легком — болезнь принимает волнообразное течение.

Следует отметить, что дети с врожденной или перинатальной активной цитомегалией чрезвычайно предрасположены к развитию бактериальных суперинфекций, что обусловлено в первую очередь иммунной недостаточностью.

Симптомы врожденной ЦМВИ включают признаки замедления внутриутробного развития, внутриутробную гипотрофию, конъюгационную желтуху, гепатоспленомегалию, интерстициальную пневмонию, нарушения мозгового кровообращения. Осложнения со стороны ЦНС также очень часты и проявляются у новорожденных повышенной сонливостью, плохим сосательным рефлексом, макро- и микроцефалией, гидроцефалией, порэнцефалией, хориоретинитом, сенсоневральной глухотой [4, 11].

Врожденная ЦМВИ может также иметь необычные проявления, такие как вентрикуломегалия, перивентрикулит или образование кист, гемолитическая анемия, петехии, геморрагическая пурпура, тромбоцитопения, хронический гепатит и асцит [3, 8].

Однако, несмотря на очень большое количество симптомов и осложнений, ассоциируемых с врожденной ЦМВИ, трудно предсказать физическое и интеллектуальное развитие ребенка, основываясь на симптомах, присутствующих при рождении.

Каждое из перечисленных клинических проявлений ЦМВИ заслуживает отдельного рассмотрения.

Гепатомегалия вместе со спленомегалией и петехиями является самым убедительным подтверждением болезни у детей с врожденной ЦМВИ. Обычно присутствуют явления гепатита с нарушениями функции печени (желтуха, гипербилирубинемия).

Функция печени, как правило, нормализуются в первые недели жизни.

Спленомегалия нередко может явиться единственным показателем врожденной ЦМВИ при рождении.

Петехии обычно носят преходящий характер и наблюдаются в течение двух-трех суток после рождения. При врожденной ЦМВИ чаще встречается комбинация петехий с гепатоспленомегалией и тромбоцитопенией.

При исследовании крови выявляется картина гипохромной анемии, эритробластоз, тромбоцитопения.

Врожденная ЦМВИ приводит к ухудшению зрения у 20% детей. Чаще всего наблюдается хориоретинит (односторонний или двусторонний), который может привести к слепоте. Однако врожденная ЦМВИ обычно не вызывает микроофтальмию или катаркту.

Микроцефалия может быть частично причиной замедленного развития новорожденного и сочетаться с внутричерепными кальцификатами, которые локализуются в перивентрикулярной структуре и ликворе.

Компьютерная томография является наиболее чувствительным методом для их определения. Ультразвук и рентгенография черепа относятся к менее чувствительным методам.

Многие дети с микроцефалией и внутричерепными кальцификатами имеют неврологические проявления.

У 10% детей с асимптоматичными проявлениями инфекции могут наблюдаться осложнения, даже в возрасте пяти–семи лет, чаще в виде сенсорной потери слуха, неврологических расстройств или умственного отставания. Половина детей с врожденной ЦМВИ имеют сочетанную потерю слуха. Глухота носит двухсторонний сенсоневральный характер. Нередко также диагностируются врожденные сердечно-сосудистые, гастроинтестинальные, мышечно-скелетные аномалии развития органов [7].

Таким образом, для беременных с цитомегаловирусной инфекцией должен быть предусмотрен комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на уменьшение случаев возникновения врожденной цитомегаловирусной инфекции, что должно быть обязательным условием создания эффективной системы профилактики и охраны здоровья матери и ребенка.

Что это за инфекция

Цитомегаловирус относится к группе герпетических инфекций. Отличается латентным течением вызываемой патологии, то есть в большинстве случаев она не имеет клинических проявлений. Признаки заболевания появляются у людей с ослабленным иммунитетом. В их число входят и беременные женщины.

Вирус в организме человека располагается внутриклеточно. Размножается он очень медленно, обладает незначительной заразностью. Но цитомегаловирусная инфекция широко распространена во всем мире. За последние десятилетия отмечается рост заражения среди беременных женщин. Единственный источник — человек. Пути заражения цитомегаловирусом:

- половой;

- воздушно-капельный;

- бытовой;

- трансплацентарный.

Последний путь реализуется, если у беременной женщины произошло обострение хронической цитомегаловирусной инфекции или она заразилась впервые во время беременности. Вирус выходит в кровь, через плаценту проникает в организм плода. Риск заражения плода при первичной инфекции достигает 40%. При обострении хронической — не более 2%.

Цитомегаловирус при беременности способен проникнуть в плаценту через кровь женщины

Поражение органов плода

Чтобы произошло внутриутробное заражение плода, требуется наличие вируса в материнской крови. Ребенок может заразиться в родах, если цитомегаловирусом поражены слизистые оболочки половых путей. После заражения у плода развивается острая или хроническая цитомегаловирусная инфекция. Страдают все органы — сердце, легкие, органы пищеварения, почки, нервная система, глаза.

Основные проявления

Симптомы врожденной инфекции зависят от срока заражения. Если мать впервые заболела на сроке до 20 недель, развиваются тяжелые пороки, большинство из которых несовместимы с жизнью. Ребенок погибает внутриутробно или рождается глубоким инвалидом. На более поздних сроках прогноз относительно благоприятный.

Выраженная симптоматика наблюдается лишь у 15% новорожденных. У остальных инфекционный процесс протекает скрыто. У 2% детей наблюдаются клинические проявления в виде пневмонии. Выраженным процесс бывает редко, но протекает тяжело. Дети рождаются преждевременно, имеют низкую массу тела и признаки кислородного голодания. Характерны следующие признаки:

- увеличение печени и селезенки;

- желтушность кожи;

- пятнистая сыпь;

- водянка головного мозга;

- судороги;

- глухота;

- панкреатит;

- пневмония;

- катаракта.

Ребенок отказывается брать грудь, у него нарушен глотательный рефлекс. У детей с врожденным иммунодефицитом развивается генерализованная форма заболевания. Поражаются все органы, возникает полиорганный шок и нарушение свертываемости крови. Летальный исход наблюдается у 12% детей в возрасте до 6 недель.

У выживших детей развиваются отдаленные осложнения — глухота, задержка умственного и физического развития, ухудшение зрения вплоть до слепоты, судороги.

Бессимптомная инфекция не имеет выраженных клинических проявлений сразу после рождения. Однако часто наблюдается формирование поздних осложнений — потеря слуха, снижение зрения, снижение интеллекта. Проявляются эти состояния в 3-5 лет, поэтому ребенок до этого возраста должен находиться на диспансерном учете у педиатра.

У самой женщины заболевание в большинстве случаев протекает бессимптомно. При клинически выраженной форме признаки напоминают ОРВИ. Наблюдается умеренное повышение температуры, увеличение лимфоузлов и слюнных желез. Часто появляются слизистые выделения из носа.

Основной путь заражения плода - через кровь от матери

Что такое носительство

Некоторым женщинам ставят диагноз "носительство цитомегаловируса". Это самое частое состояние при данной инфекции. Формируется носительство после первичного инфицирования, которое женщина могла даже не заметить. Возбудитель проникает внутрь клеток и находится в неактивном состоянии.

Обнаруживается носительство с помощью исследования крови. Там выявляют высокоавидные IgG. ДНК возбудителя в биологических жидкостях не обнаруживается. Носительство не приводит к внутриутробному инфицированию, но женщине рекомендуют сдавать кровь на ЦМВ каждый триместр, чтобы исключить реактивацию инфекции.

Диагностика

Подтверждают диагноз ЦМВ-инфекции лабораторные анализы. Исследуют в основном кровь, реже мочу и слюну. Обнаруживаемые в крови специфические антитела не являются достоверным подтверждением заболевания. Часть из них новорожденный получает от матери. Диагностическое значение имеет увеличение IgM при двукратном исследовании.

При обнаружении специфических иммуноглобулинов определяют их авидность. Этот показатель говорит о давности их образования. Чем выше авидность, тем больше срок инфицирования. Низкая авидность говорит о недавнем заражении. Авидность определяется в процентах. Низкой она считается до 30%, высокой — более 60%. Промежуток 30-60% — пограничное значение, рекомендуется пересдать кровь еще раз.

Более точный метод диагностики — выявление ДНК вируса с помощью полимеразной цепной реакции. Диагностическое значение имеет обнаружение вируса в моче и крови ребенка. Если ДНК возбудителя обнаруживается в крови беременной женщины — это фактор высокого риска заражения плода.

Трудность диагностики обусловлена частыми случаями скрытого протекания инфекции, отсутствием признаков у женщины и разнообразием поражаемых органов.

Чтобы обнаружить цитомегаловирус при беременности, женщину обследуют по алгоритму:

- кровь на ДНК цитомегаловируса;

- моча;

- кровь на специфические иммуноглобулины;

- пуповинная кровь на ДНК вируса по показаниям.

Обследование проводят дважды за всю беременность. Более частое обследование рекомендуют ранее выявленным носителям ЦМВ-инфекции для исключения реактивации. Также дополнительное исследование проводят при наличии клинических проявлений инфекции.

Возможно провести внутриутробное обследование плода. Для этого берут околоплодные воды или пуповинную кровь. О заражении говорят, если обнаружены IgM или ДНК вируса. Выявить пороки, связанные с инфицированием, помогают ультразвуковое исследование, кардиотокография, допплерометрия.

Для подтверждения диагноза ЦМВИ берут анализ крови на антитела и ДНК возбудителя

Тактика лечения

Если инфицирование произошло у беременной женщины, ей разрешен только один препарат — человеческий иммуноглобулин антицитомегаловирусный. Его назначают по 1 мл на кг массы тела — женщине весом 60 кг потребуется 60 мл препарата. Вводят этот объем внутривенно капельно, в три приема за сутки. Через 1-2 недели повторяют введение лекарства.

Наибольшей эффективностью обладают противовирусные препараты ганцикловир или фоскарнет. Но они отличаются высокой токсичностью, поэтому длительное их применение невозможно. Они используются у новорожденных с генерализованной формой заболевания. Это позволяет снизить риск летального исхода, повысить вероятность излечения пневмонии, уменьшить неврологические проявления.

Новорожденных детей лечат иммуноглобулином или противовирусными препаратами на основе человеческого интерферона. Симптоматическую терапию проводят с учетом сформировавшихся осложнений. В целях дезинтоксикации проводят внутривенное вливание раствора глюкозы или реополиглюкина. При присоединении бактериальной флоры показаны антибиотики широкого спектра действия.

Важно обеспечить детям полноценное питание. Дополнительно назначают поливитамины.

При заражении на раннем сроке лечение малоэффективно. За течением беременности постоянно наблюдают. Если выявляются признаки пороков развития у плода, женщине предлагают прерывание беременности. Решение об этом она принимает самостоятельно.

Тактика ведения беременности и родов определяется индивидуально. Она зависит от клинических проявлений инфекции, вирусной нагрузки, выявленных патологических изменений плода. Если вирус обнаруживают в половых путях, предпочтительный путь родоразрешения — кесарево сечение.

Выздоровление новорожденного определяют при условии отсутствия специфических иммуноглобулинов и ДНК возбудителя в крови. Дети подлежат учету у инфекциониста с обследованием через 1, 3, 6 и 12 месяцев.

Прогноз

Прогнозировать течение ЦМВИ сложно, так как заболевание часто не имеет внешних проявлений или они возникают поздно. Наиболее благоприятный прогноз отмечается при инфицировании плода в конце третьего триместра или во время родов. Если женщина заболела до 12 недели беременности, в 95% случаев происходит выкидыш. Заражение в конце первого триместра или во втором грозит развитием тяжелых пороков у плода.

Меры профилактики

Этиотропной профилактики ЦМВ нет, вакцина тоже не разработана. Вирус активизируется только при снижении иммунитета, поэтому профилактика направлена на его поддержание:

- исключение контакта с инфекционными больными;

- рациональное питание;

- занятия спортом;

- прогулки на свежем воздухе.

Повторные беременности женщинам с активной ЦМВИ разрешены только после полного курса противовирусной терапии. Следует добиться стойкой ремиссии, чтобы ДНК возбудителя не определялась в крови на протяжении года.

Женщины-носители ЦМВ должны находиться под особым контролем гинеколога в случае беременности. Они входят в группу риска по внутриутробному инфицированию плода, что нередко приводит к формированию тяжелых последствий. Обследование на ЦМВ-инфекцию является обязательным для всех беременных или планирующих беременность.

Читайте также: