Особенности дезинфекции при воздушных-капельных инфекциях

Заражение при этих инфекциях происходит в основном через воздух, который инфицируется больными и носителями, выделяющими заразное начало (бактерии, вирусы и другие) во внешнюю среду вместе с капельками слизи (при чиханье, кашле, громком разговоре). Крупные капельки выделений оседают на окружающие предметы и инфицируют их.

Важное значение при воздушно-капельных инфекциях принадлежит таким мероприятиям, как вентиляция, проветривание помещений, их влажная уборка и мытье полов с применением дезинфекционных средств в целях уменьшения загрязнения воздуха пылевыми частицами и микробами, заключенными в них. Другие дезинфекционные мероприятия направляются главным образом на обеззараживание выделений больного, загрязненных ими вещей (белья, одежды, посуды, мебели и других) и помещения (казармы, палатки, изолятора и т. д.), где находился или находится больной смотри (табл. 4 приложение №4).

В очаге туберкулеза обеззараживанию подлежат: выделения больного (мокрота, испражнения, моча), нательное и постельное белье, обмундирование, постельные принадлежности, посуда, помещение, мебель, предметы обихода и др. Обеззараживание перечисленных объектов как при текущей, так и при заключительной дезинфекции производят методами и средствами, указанными в (табл. 4 приложение №4).

В помещении, где находился больной, пол, стены, двери, мебель обильно и тщательно орошают из гидропульта или автомакса 5% раствором хлорамина, 3% раствором НС ДХЦК (или Д"ГС ГК), 6% раствором перекиси водорода из расчета 500 мл на 1 м. Уборочный инвентарь в обязательном порядке замачивают в дезинфекционном растворе.

Особенности проведения дезинфекции в очаге кишечных инфекций

Способы и средства дезинфекции различных объектов, служащих факторами передачи кишечных инфекций, указаны в табл. 8.

Дезинфекционные мероприятия при особо опасных инфекциях

Обеззараживание в очагах особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва, натуральная оспа и другие) существенно отличается от дезинфекции при других, менее опасных инфекционных заболеваниях, как, например, при дизентерии, брюшном тифе, вирусном гепатите, гриппе и других респираторных инфекциях.

Важнейшими из этих особенностей являются: большой объем дезинфекционных работ; разнообразие объектов обеззараживания; сочетание дезинфекции с дезинсекцией, дератизацией и санитарной обработкой людей; вероятность проведения обеззараживания в полевых условиях, в том числе и при отрицательной температуре; срочность проведения дезинфекции, иногда до установления вида возбудителя.

В очагах больших размеров медицинская служба подразделений, частей и соединений своими силами и средствами не в состоянии провести весь комплекс дезинфекционных мероприятий, в связи с чем распоряжением соответствующего командования для этого привлекаются санитарно-эпидемиологические учреждения, специальные подразделения химических и инженерных войск, вещевая и продовольственная службы, а также личный состав подразделений.

В этих условиях на медицинскую службу возлагаются: оценка обстановки и выдача рекомендаций о средствах, способах и режимах дезинфекции, проведение обработки в медицинских пунктах и учреждениях, контроль качества обеззараживания в очагах.

При обеззараживании в очагах особо опасных инфекций используют табельные средства и общепринятые методы и режимы дезинфекции (табл. 8). Если вид возбудителя неизвестен, то обеззараживание производят по режиму, разработанному для наиболее стойких микроорганизмов (возбудитель сибирской язвы).

Все манипуляции, связанные с обслуживанием больных и работами в палатах или других помещениях, где находятся больные, медицинский персонал проводит в противочумном костюме или защитном комплекте и противогазе.

Обеззараживание проводит бригада, возглавляемая врачом (фельдшером), в состав которой входят санитарный инструктор (штатный дезинфектор) и 3 санитара (дезинфектора).

По прибытии в очаг врач (фельдшер) распределяет обязанности среди членов группы, намечает план обработки. При этом один из санитаров занимается приготовлением дезинфицирующих растворов, сбором имущества для камерной дезинфекции. Второй находится вне помещения, принимает имущество для отправки на камерную дезинфекцию и поддерживает связь. Третий санитар вместе с санитарным инструктором непосредственно проводит обработку очага.

Дезинфекции подвергают жилище и все, с чем соприкасался больной. Обрабатывают также места общего пользования, выгребные ямы, уборные, полевые ровики, куда могли попасть выделения больного. Одновременно проводят дезинфекцию и дератизацию. В помещении дезинфекцию начинают от двери, последовательно орошая потолок, стены, пол, мебель. Если в помещении обнаружены членистоногие — переносчики возбудителей особо опасных инфекций, то после обеззараживания пола помещение обрабатывают раствором хлорофоса, карбофоса, закрывают на 4 ч. и только после этого продолжают дезинфекцию.

После завершения обработки производят дератизацию, если в этом есть необходимость.

При чуме, холере, натуральной оспе и других особо опасных инфекциях, возбудители которых не обладают большой стойкостью к дезинфицирующим веществам, обеззараживание помещений и предметов осуществляют 3% раствором хлорамина или перекиси водорода, 0,5—1% раствором НС ДХЦК, 0,5—1% раствором НГК или ДТС ГК, а также 10% раствором лизола. Для обеззараживания выделений, остатков пищи и мусора применяют 5% раствор хлорамина, 3% раствор НС ДХЦК, НГК, ДТС ГК или 6—10% раствор перекиси водорода.

Обеззараживание при сибирской язве осуществляют 5% раствором НС ДХЦК, 1 % активированными растворами ДТС ГК, НГК или 10% раствором перекиси водорода с 0,5% моющих средств. Для грубой дезинфекции—побелка 20% хлорно-известковым молоком или 10% раствором НГК, ДТС ГК.

[youtube.player]Воздушно-капельные инфекции – это обширная группа острых инфекционных заболеваний, которые вызывают патологический процесс в дыхательных путях. Впервые таким видом инфекции чаще всего заражаются дети – дошкольники и школьники. Какие заболевания принадлежат к данной группе, рассмотрим далее.

Как происходит инфицирование

Воздушно-капельные инфекционные заболевания объединены одной группой, так как имеют общие признаки:

- Распределение инфекционных агентов воздушно-капельным механизмом.

- Мишень для возникновения инфекции – верхние отделы дыхательных путей.

- Обладают особенностью к эпидемиям – в холодный сезон, в рабочих и учебных коллективах.

- Распространенность среди всех слоев населения.

Развитие инфекции могут провоцировать различные микроорганизмы:

- вирусная природа – вызывает возникновение таких заболеваний, как грипп, ОРВИ, ОРЗ, корь, эпидемический паротит, ветряная оспа.

- бактериальная природа – служит причиной менингококкового менингита, скарлатины, коклюша, дифтерии.

Данный способ заражения происходит за счет внедрения в организм человека инфекционного агента после чихания, кашля, разговора – с потоком воздуха от зараженного к здоровому. Таким образом, здоровый человек, вдыхая инфицированный воздух, заражается. Некоторые возбудители устойчивы во внешнем воздухе и имеют свойство долго оставаться жизнеспособными в мелких каплях слизи в воздухе. Этим обусловлено распространение заболеваний в широких масштабах.

Основные возбудители и их проявления

ОРЗ – респираторные патологические состояния с острым течением, которые вызываются микроорганизмами различного генеза (насчитывается около 200 видов возбудителей, способные вызвать ОРЗ). Они погибают при высоких температурах, влиянии на них дезинфицирующих средств, но довольно устойчивы к низким температурам. Возбудители оседают на слизистых носоглотки и начинают ускоренно размножаться, проникая глубже и вызывая процесс воспаления в тканях. В течение года можно переболеть ОРЗ несколько раз.

ОРВИ – острые респираторные вирусные заболевания. Если ОРЗ вызывают вирусы, бактерии, микоплазмы, то причиной ОРВИ являются только вирусы. К ОРВИ можно отнести грипп, парагрипп, риновирусную, аденовирусную инфекции. Иммунитет после себя оставляют нестойкий – заболеть можно неоднократно. Протекает по типу простуды в легкой или стертой форме.

Грипп – вирусная болезнь с вовлечением в патологический процесс дыхательных путей. Имеется три типа вируса гриппа – А, В, С. Латентный (скрытый) период составляет до 4 дней. Заболевание протекает в виде слабости, головной и мышечной боли, озноба за счет интоксикации организма. Также сопровождаются катаральными явлениями верхних отделов дыхательных путей (насморк, кашель, заложенность носа, боль в горле). Течение гриппа имеет легкую, среднюю и тяжелую форму.

Ветряная оспа (ветрянка) – острая инфекционная патология, возбудителем которой является вирус из семейства герпесвирусов. Распространен среди детей младшего возраста, но могут болеть и взрослые. Единожды переболев, остается пожизненный иммунитет. Заразным человек становится за несколько дней перед появлением характерной сыпи и весь период болезни. Инкубационный период варьирует от 10 до 20 дней, а само заболевание обычно длится до 7-10 дней. Особенностью ветрянки является появление пузырьковой сыпи и резкое повышение температуры.

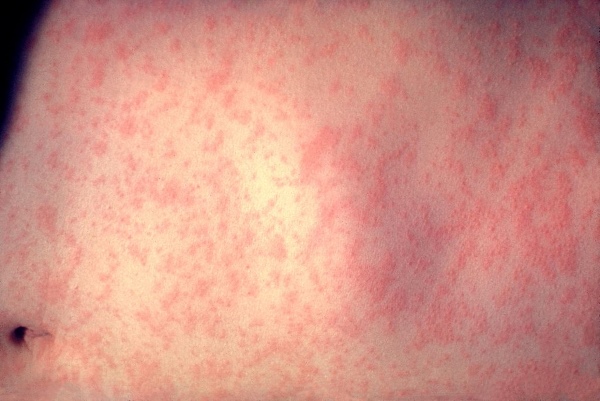

Корь – инфекция вирусного генеза, обладающая высокой контагиозностью и передающееся по воздуху. Вызывает корь РНК-вирус из рода морбилловирусов. Резервуаром инфекции является болеющий человек за 2-3 дня перед началом болезни и в течение 4-5 дней после возникновения сыпи. Сопровождается общими простудными симптомами и наличием сыпи папулезного характера. Сыпь наблюдается сначала на голове, затем на поверхности тела и верхних конечностей, а далее спускается на нижние конечности. Такая последовательность свойственна кори и помогает дифференцировать ее от других болезней.

Краснуха – это острое воздушно-капельное заболевание. Провоцируется РНК-вирусом, который относится к семейству тогавирусов. Вирус не обладает стойкостью к высоким температурам, дезинфектантам и облучению ультрафиолетом. Источником инфекции служит больной человек – он становится заразным за 4 дня до появления высыпаний. Болезнь сопровождается характерной мелкой частой сыпью розового цвета и увеличением лимфоузлов в области затылка и шеи.

Эпидемический паротит (свинка) – это инфекционно-воспалительное патологическое состояние с воспалением слюнных, реже поджелудочной и половых желез. Возбудитель свинки относится к семейству парамиксовирусов. Он инактивируется при нагревании, облучении ультрафиолетом и воздействии антисептических растворов, но долго остается жизнеспособным при низких температурах. Заболевание сопровождается лихорадкой и типичной припухлостью в области околоушных слюнных желез. При пальпации припухлость болезненна, мягкой консистенции. В таком состоянии она остается 3-4 дня, затем заметно ее постепенное уменьшение. Латентный период около 12-20 дней.

Коклюш – инфекционное бактериальное заболевание, сопровождающееся сильным спазматическим кашлем. Возбудителем является палочка Борде-Жангу. Время инкубации от нескольких дней до двух недель. Пациент подлежит изоляции в течение 40 суток после начала проявления симптомов. Болезненное состояние начинается с катаральных признаков, а затем прибавляется кашель с нарастанием. Приступы настолько сильные, что часто заканчиваются рвотой.

Дифтерия – инфекционная болезнь с воздушно-капельным механизмом передачи бактериального происхождения. Причиной возникновения заболевания является дифтерийная палочка Леффлера. Она поражает ткани носоглотки, ротоглотки, кожи и вызывает там патологический процесс. Характеризуется воспалением миндалин, слизистых гортани и трахеи и появлением на них характерного белого налета.

Скарлатина – острая бактериальная инфекция, возбудителем которой считается бета-гемолитический стрептококк группы А. Отличительными особенностями скарлатины является малиновый язык, мелкая сыпь на поверхности кожи и увеличение миндалин.

Заболевание сопровождается интоксикационными признаками – головная боль, высокая температура, недомогание, озноб, тошнота. Латентный период составляет от 3 до 10 дней.

Менингококковый менингит – опасное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельно. Возбудитель менингита – менингококк, распространителем инфекции считается больной человек или патогеноноситель. У многих людей менингококк сначала вызывает назофарингит, который выражается болевыми ощущениями в горле, насморком или заложенностью носа. Далее прибавляется интоксикационный и менингиальный синдромы: сильная головная боль, высокая температура, тошнота, рвота, судороги, ригидность затылочных мышц. Несвоевременно оказанная помощь специалистов может привести к смерти больного.

Симптоматические признаки

Клиника воздушных инфекций определяется конкретным заболеванием. Для всех этих инфекций присущи катаральные явления, интоксикация организма и специфические проявления.

Явления интоксикации и катара выражаются в признаках, обычно встречающихся при простудных и вирусных заболеваниях. Сюда можно отнести:

- подъем температуры;

- головные боли;

- потеря аппетита;

- нарушения дыхания;

- боль и першение в горле.

- общая слабость;

- кашель и боль в груди;

- озноб;

- насморк или заложенность носа;

Специфические симптомы позволяют помочь в постановке того или иного заболевания:

- при ветряной оспе обязательным является наличие пузырьковой сыпи по всей поверхности тела, сопровождающейся повышенной температурой;

- для кори свойственна сыпь в виде ярко-розовых пятен с определенной последовательностью появления;

- для паротита типично наличие болезненной припухлости за ушами или под челюстью;

- коклюш сопровождается сильным лающим кашлем в виде приступов;

- дифтерии присуще образование белого налета на миндалинах;

- для скарлатины свойственна мелкая сыпь и язык малинового цвета;

- краснуха диагностируется по мелкой обильной сыпи по всему телу и увеличению лимфоузлов;

- для менингита характерны положительные синдромы Кернига, Брудзинского, напряжение мышц затылка, рвота фонтаном, судороги, светобоязнь, повышенная чувствительность органов чувств.

Корь, ветряная оспа, дифтерия, скарлатина, паротит считаются детскими инфекциями, так как первое их появление наблюдается в младшем возрасте. Эти инфекции переносятся легче в этом возрасте, чем у взрослых.

Методы диагностики

Диагноз заболеваний воздушно-капельного типа ставится на основе:

- характерных клинических симптомов, которые были описаны выше;

- данных анамнеза (были ли контакты с заболевшими);

- лабораторных исследований.

Лабораторные методы диагностики включают в себя такие методы:

- Вирусологический метод – основан на выявлении определенного вируса, который вызвал то или иное заболевание. Для этого берется биоматериал из дыхательных путей (слизь, мокрота, носовые выделения) и исследуется на выявление возбудителя.

- Серологический и ИФА методы – позволяют выявить наличие антител к вирусам.

- Бактериологический метод – берется материал (слизь из носа, зева, мокрота, гной) и отправляют в лабораторию. Там производят посев взятого материала и наблюдают на выявление патогенных бактерий.

- Общие анализы крови и мочи – можно увидеть показатели воспалительного процесса.

Такие заболевания как ОРВИ, ОРЗ и грипп диагностируется обычно на основе клинических проявлений в сезон эпидемии без проведения специальных методов диагностики.

Терапевтические методы

Пациенты, а особенно дети младшего возраста, заболевшие корью, менингококковым менингитом, коклюшем, дифтерией подлежат обязательной госпитализации в инфекционное отделение. Неосложненные ОРВИ, ОРЗ, грипп, ветряная оспа лечатся в условиях домашней обстановки после посещения врача.

Принципы лечения включают в себя:

1. Симптоматическая терапия:

- медикаменты для понижения температуры – Парацетамол, Нурофен; у детей Ибуфен, Цефекон (свечи);

- препараты от кашля – Мукалтин, Бронхолитин, Лазолван;

- средства от боли в горле – Стрепсилс, Линкас;

- капли от насморка – Пиносол, Санорин, Риноксил;

- антигистаминные препараты – Зодак, Супрастин, Тавегил;

- сыпь при ветрянке и кори смазывать раствором бриллиантового зеленого, раствором костеляния, фукарцином;

- местные антисептики для горла – Ингалипт, Гексорал, Хлорофилипт;

- при паротите местно прикладывают на припухлую область сухое тепло, компрессы.

2. Противовирусная терапия – при инфекциях вирусного генеза: Ацикловир, Анаферон, Рибавирин, Амизон.

3. Антибиотикотерапия для инфекций бактериального генеза: Пенициллин, Цефатоксим, Цефазолин, Азитромицин. Детям назначают суспензии Супракс, Зиннат.

4. При дифтерии назначают введение антидифтерийной сыворотки.

Лечение капельных инфекций у детей также состоит в облегчении симптомов. Разница заключается в выборе разрешенных препаратов в соответствующих дозах.

Профилактические меры

Неспецифичные методы профилактики заключаются в следующих мероприятиях:

- в сезон простуды и гриппа ограничивать или исключать места скопления людей;

- укреплять иммунитет оздоровительными процедурами;

- применять местные противовирусные средства в профилактических целях (Оксолиновая мазь, Интерферон);

- витаминные комплексы;

- вовремя лечить появляющиеся заболевания, не доводя до хронизации;

- во время эпидемических вспышек носить медицинские маски.

Специфичные профилактические меры заключаются в проведении плановой вакцинации:

- КПК-вакцина – профилактика кори, краснухи, паротита. Проводится двукратно: в 12 месяцев и 6 лет.

- АКДС-вакцина – предупреждает развитие коклюша, дифтерии, столбняка. Проводится трехкратно, начиная с 3 месяцев жизни ребенка с перерывом 45 дней. Затем делают первую ревакцинацию после 18 месяцев от последней прививки.

- АДСМ-вакцина – повторная вакцинация от дифтерии и столбняка. Делают ее в 7 и 16 лет.

- Вакцины от гриппа – Инфлювак, Гриппол. Не относится к обязательным прививкам, но рекомендуют ее часто болеющим детям и взрослым.

Чтобы обезопасить своих деток от заражения кори, краснухи, дифтерии, коклюша необходимо проводить плановые прививки в нужное время. Вакцинация защищает от развития этих заболеваний на 95 %.

Противоэпидемиологические меры и меры предосторожности в эпидемиологическом очаге

При всех регистрируемых инфекционных заболеваниях необходимо осуществлять противоэпидемиологические мероприятия для уничтожения резервуара инфекции и предупреждения заражения здоровых людей. Мероприятия, которые проводятся в очаге инфекции:

- Меры по отношению к больному. Пациенты госпитализируются и изолируются на время заразности болезни. Больных гриппом, ОРВИ, ветрянкой изолировать можно в домашних условиях. Им необходимо выделить отдельную комнату, посуду и белье.

- Мероприятия с контактными лицами. При выявлении инфицированных корью, ветрянкой, скарлатиной, дифтерией, коклюшем дошкольные учреждения закрываются на карантин. Контактные подлежат наблюдению со стороны медицинских работников, необходимым обследованиям, а непривитым лицам в анамнезе (АКДС, КПК) проводят вакцинацию.

Контактирующие с больными ОРВИ должны носить марлевые маски, смазывать носовые ходы оксолиновой мазью и применять иммуностимулирующие препараты.

Воздушно-капельные инфекции – это очень большая группа заболеваний, которая благодаря соответственному механизму передачи обладает распространенностью среди населения. Соблюдая методы профилактики вполне реально оградить себя и своих детей от заражения. [youtube.player]

Дезинфекционные мероприятия при аэрозольных инфекциях в отношении воздуха состоят в постоянной вентиляции помещений, систематической влажной уборке и мытье полов в помещениях для уменьшения загрязнения воздуха пылевыми частицами и микробами, заключенными в них [8]. В лечебно-профилактических учреждениях применяют облучение воздуха помещений бактерицидными лампами. Наиболее распространенным является метод непрямого облучения воздуха (в присутствии людей). Эти лампы устанавливают на высоте не ниже 2 м от пола, и бактерицидный поток направляется вверх. Этим требованиям удовлетворяет настенный бактерицидный облучатель (НБО) и потолочный бактерицидный облучатель (ПБО). Установленная мощность не должна превышать 0,75-1,0 Вт на 1 м 3 помещения. Непрямое ультрафиолетовое облучение возможно также использовать для санации внешней среды в детских учреждениях, приемных отделениях инфекционных больниц, промышленных предприятиях, школах, местах большого скопления людей - поликлиниках, кинотеатрах, вокзалах и т.д. [18].

Обеззараживание объектов внешней среды наибольшее значение имеет при дифтерии и туберкулезе, так как возбудители этих инфекций обладают высокой устойчивостью во внешней среде.

Дезинфекция при дифтерии. Заключительная дезинфекция при дифтерии проводится в помещениях, в которых находился больной. Обеззараживанию подлежат объекты внешней среды в окружении больного (посуда, остатки пищи, нательное и постельное белье, предметы обстановки в комнате больного, пол, стены, двери в местах общего пользования, ванны, раковины, унитазы, уборочный материал), с которыми контактировал больной. Для дезинфекции используются средства, представленные в табл. 7.

При выявлении случая заболевания дифтерией в детских учреждениях, школах, при полной изоляции помещения, занимаемого группой, заключительную дезинфекцию проводят только в этом помещении. Если изоляция помещений не полная, то дезинфекции подвергают все места общего использования, а помещения других групп - по эпидемическим показаниям.

При возникновении случая дифтерии в лечебно-профилактических учреждениях заболевшего дифтерией изолируют в отдельный бокс или полубокс. В дальнейшем больного дифтерией переводят в инфекционный стационар и проводят заключительную дезинфекцию. Обеззараживание постельных принадлежностей проводят в дезинфекционных камерах.

При выявлении случая заболевания дифтерией на амбулаторно-поликлиническом приеме больного изолируют, а в кабинете и других помещениях, где находился больной, проводят дезинфекцию силами персонала учреждения по режимам, указанным в табл. 7. Помещение подвергают тщательному проветриванию. Медицинскому персоналу, общавшемуся с больным дифтерией на амбулаторном приеме, после приема рекомендуют сменить халаты, косынки (шапочки), маски [8, 41].

Химические средства дезинфекции при дифтерии

| Наименование | Хлорамин | Хлорная известь | Перекись водорода | Хлорцин | ||||

| объекта | Конц (%) | Эксп (мин) | Конц (%) | Эксп (мин) | Конц (%) | Эксп (мин) | Конц (%) | Эксп (мин) |

| Уборочный инвентарь | 60¢ | 60¢ | 120¢ | 120¢ | ||||

| Сосуды для выделений | 60¢ | 30¢ | 60¢ | |||||

| Посуда чистая | 0,1 | 30¢ | 0,1 | 30¢ | 30¢ | 0,5 | ||

| Посуда грязная | 60¢ | 30¢ | 120¢ | |||||

| Игрушки | 1-3 | 30¢ | 30¢ | 15¢ | 0,5 | 15¢ | ||

| Белье чистое | 0,2 | 90¢ | - | - | 30¢ | 0,5 | 15¢ | |

| Белье грязное | 50¢ | - | - | 120¢ | ||||

| Поверхности | 0,5 | 60¢ | 0,2 | 60¢ | 60¢ | 0,5 | 15¢ | |

| Мусор, отбросы | 120¢ | |||||||

| Выделения и остатки пищи | Хлорная известь |

Продолжение таблицы 7.

| Наименование | Амфолан | Сульфохло-рантин | Дезам | Дезоксон-1 | ||||

| объекта | Конц (%) | Эксп (мин) | Конц (%) | Эксп (мин) | Конц (%) | Эксп (мин) | Конц (%) | Эксп (мин) |

| Уборочный инвентарь | - | - | 0,1 | 120¢ | 0,5 | 120¢ | 60¢ | |

| Сосуды для выделений | - | - | 0,1 | 90¢ | - | - | - | - |

| Посуда чистая | 0,5 | 30¢ | 0,1 | 30¢ | 0,25 | 15¢ | ||

| Посуда грязная | 60¢ | 0,1 | 90¢ | 0,5 | 60¢ | |||

| Игрушки | 60¢ | 0,1 | 60¢ | 0,25 | 15¢ | 30¢ | ||

| Белье чистое | 0,5 | 15¢ | 0,1 | 30¢ | 0,25 | 15¢ | 30¢ | |

| Белье грязное | 60¢ | 0,1 | 120¢ | 0,5 | 60¢ | |||

| Поверхности | 60¢ | 0,1 | 60¢ | 0,25 | 15¢ | 30¢ | ||

| Мусор, отбросы | 0,1 | 120¢ |

Дезинфекция при туберкулезе. Организация текущей дезинфекции в очагах туберкулеза на дому осуществляется медицинскими работниками противотуберкулезных учреждений. В эпидемических очагах, где проживают состоящие на учете больные туберкулезом, текущая дезинфекция проводится постоянно. Медицинские работники противотуберкулезных диспансеров обучают больного и членов семьи, ухаживающих за ним, правилам личной гигиены и методам текущей дезинфекции.

По месту жительства больного туберкулезом рекомендуется его максимальная изоляция. Для этого больному целесообразно выделить отдельную комнату или часть ее, отгороженную ширмой. Больному также следует иметь и другие индивидуальные предметы - вешалку для верхней одежды, полотенце, посуду, белье. В комнате больного максимально ограничивают число предметов для повседневного пользования, убирают ковры, оставляют только вещи, легко поддающиеся мытью, очистке, обеззараживанию. Мягкую мебель закрывают чехлами. Кровать больного устанавливают на расстоянии не менее 0,5 м от стены, а от кроватей других членов семьи - не менее 1,5 м. Уход за больным туберкулезом и проведение обеззараживания объектов следует производить в технических перчатках, халате, косынке или колпаке, а при сборе белья необходимо пользоваться четырехслойной марлевой маской.

Для сбора мокроты больному следует иметь две плевательницы. Пока в одну плевательницу больной собирает мокроту, другая, заполненная мокротой, обеззараживается (табл. 8).

Пищевые остатки собирают в емкости, закрывают крышкой и обеззараживают. Посуду без предварительного мытья обеззараживают после каждого приема пищи, затем моют в проточной воде.

Использованное белье, спецодежду помещают в бак с плотной крышкой или матерчатый мешок из прочной ткани, отдельно от белья членов семьи. Обеззараживают в емкостях из расчета на 1 кг сухого белья 5 л дезинфицирующего раствора или воды (при кипячении), затем прополаскивают и стирают.

В квартире, где проживает больной туберкулезом, ежедневно проводят уборку с использованием ветоши, смоченной в мыльно-содовом или дезинфицирующем растворе, при открытых дверях и окнах. При наличии в помещении мух до дезинфекции проводят дезинсекционные мероприятия.

Уборочный инвентарь и предметы ухода за больным обеззараживают в отдельных емкостях после каждого их использования.

Заключительная дезинфекция в очагах туберкулезной инфекции проводится работниками центра дезинфекции и стерилизации или дезинфекционного отдела центра гигиены и эпидемиологии в течение 6 (город) или 12 часов (село) со времени получения заявки от противотуберкулезного диспансера.

Заключительная дезинфекция в очаге туберкулеза проводится:

· во всех случаях, когда больной выбывает из очага в больницу, санаторий и пр.;

· при перемене места жительства до переезда (обработка квартиры или комнаты с вещами) и повторная - после переезда (обработка пустой комнаты, квартиры);

· перед возвращением родильниц из роддомов;

· перед сносом старых домов, где проживали больные туберкулезом;

· в случае смерти больного от туберкулеза на дому.

В тех случаях, когда в течение года больной туберкулезом никуда не выезжает, кратность проведения заключительной дезинфекции зависит от группы эпидемической опасности очага туберкулеза.

Медицинские работники перед проведением заключительной дезинфекции в очаге туберкулеза надевают специальную одежду, уничтожают мух в квартире, готовят дезинфицирующие растворы, обеззараживают плевательницы с мокротой, посуду, остатки пищи, белье. Проводят сбор и оформление документов на вещи, подлежащие камерному обеззараживанию (верхняя одежда, подушки, матрацы, одеяла, мягкие игрушки). При обработке помещения сначала равномерно орошают стены на уровне 1,5 м от поверхности пола, а затем пол, переходя от наиболее удаленных объектов к двери. По окончании работы снимают спецодежду, складывают ее в отдельные мешки, которые отправляют в дезкамеру [41].

Химические средства дезинфекции при туберкулезе

| Наименование объекта | Хлорамин | Активирован раствор хлорамина | Сульфохло- рантин | Хлордезин | |||

| Конц | Эксп | Конц | Эксп | Конц | Эксп | Конц | Эксп |

| Предметы уборки | 360¢ | 120¢ | 120¢ | 90¢ | |||

| Мокрота в плеват | 360¢ | 2,5 | 120¢ | 2,5 | 180¢ | ||

| Мокрота, кал, моча и остатки пищи | 720¢ | 2,5 | 240¢ | 2,5 | 360¢ | ||

| Плевательницы | 60¢ | 2,5 | 120¢ | ||||

| Посуда чистая, игрушки | 240¢ | 0,5 | 60¢ | 60¢ | 60¢ | ||

| Посуда с остатками пищи | 360¢ | 0,5 | 120¢ | 120¢ | 90¢ | ||

| Белье | 240¢ | 60¢ | 60¢ | 60¢ | |||

| Носовые платки | 360¢ | 120¢ | 120¢ | 90¢ | |||

| Поверхность помещений, сантехоборудован | 0,5 | ||||||

| Сосуды для выделений, подкл круги | 360¢ | 120¢ | 120¢ | 90¢ | |||

| Игрушки (металл пластм резин дер) | 240¢ | 0,5 | 60¢ | 60¢ | 60¢ | ||

| Игрушки мягкие матерчатые | 0,5 | ||||||

| Транспорт | 0,5 | ||||||

| Дворовые сан уст | 0,5 |

Продолжение таблицы 8.

| Наименование объекта | Дихлор-1 | Хлорная известь | Активирован раствор хлорн извест | Гипохлорит лития | ||||

| Конц | Эксп | Конц | Эксп | Конц | Эксп | Конц | Эксп | |

| Предметы уборки | 90¢ | 120¢ | - | - | 60¢ | |||

| Мокрота в плеват | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Мокрота, кал, моча и остатки пищи | - | - | 60¢ | - | - | - | - | |

| Плевательницы | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Посуда чистая, игрушки | 45¢ | - | - | 0,5 | 60¢ | 0,5 | 60¢ | |

| Посуда с остатками пищи | 90¢ | - | - | 0,5 | 120¢ | 0,5 | 120¢ | |

| Белье | 45¢ | - | - | - | - | - | - | |

| Носовые платки | 90¢ | - | - | - | - | - | - | |

| Поверхность помещений, сантехоборудован | - | - | 0,5 | 0,5 | ||||

| Сосуды для выделений, подкл круги | 90¢ | 120¢ | - | - | 60¢ | |||

| Игрушки (металл пластм резин дер) | 45¢ | - | - | 0,5 | 60¢ | 0,5 | 60¢ | |

| Игрушки мягкие матерчатые | 0,5 | 0,5 | ||||||

| Транспорт | 0,5 | 0,5 | ||||||

| Дворовые сан уст | 0,5 | 0,5 |

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

[youtube.player]Читайте также: