Операция при инфицированном панкреонекрозе

В отношении принципов дифференцированного хирургического лечения панкреонекроза и его септических осложнений имеются принципиальные различия. Они касаются оптимальных сроков и режимов оперативного вмешательства, доступов, видов операций на ПЖ, желчевыводящей системе, методов дренирующих операций забрюшинного пространства и брюшной полости.

Показанием к операции при панкреонекрозе является:

• Инфицированный панкреонекроз и/или панкреатогенный абсцесс, септическая флегмона забрюшинной клетчатки, гнойный перитонит независимо от степени полиорганных нарушений.

• Стойкая или прогрессирующая полиорганная недостаточность, независимо от факта инфицирования, несмотря на комплексную интенсивную консервативную терапию в течение 1-3 суток, что свидетельствует об обширном некрозе ПЖ и забрюшинной клетчатки или высоком риске развития панкреатогенной инфекции.

• Оперативное лечение показано больным, у которых по данным КТ-ангиографии масштаб некроза превышает 50% паренхимы ПЖ и/или диагностировано распространение некроза на забрюшинное пространство, что соответствует высокому риску инфицирования и фатальных системных осложнений.

• Панкреатогенный (ферментативный, абактериальный) перитонит является показанием к лапароскопической санации и дренированию брюшной полости.

Факт инфицирования некротических тканей является важным, но не единственным показанием к операции, особенно в ранние сроки заболевания.

Большую роль в объективизации показаний к операции играет использование интегральных шкал оценки тяжести состояния больного с деструктивным панкреатитом.

Методы хирургического лечения широко варьируют, что определяется динамикой патоморфологического процесса в ПЖ, забрюшинной клетчатке и брюшной полости. Техническое решение этапа некрсеквестрэктомии однотипно, поэтому особое значение необходимо придавать выбору метода дренирующих операций в забрюшинном пространстве, так как избранный уже на первой операции метод дренирования существенно определяет выбор режима оперативной тактики.

В настоящее время используют три основных метода дренирующих операций при панкреонекрозе, которые обеспечивают различные условия для дренирования забрюшинного пространства и брюшной полости в зависимости от масштаба и характера поражения ПЖ, забрюшинной клетчатки и брюшной полости.

Предлагаемые методы дренирующих операций включают определенные технические способы наружного дренирования различных отделов забрюшинной клетчатки и брюшной полости, что обязательно предполагает выбор определенных тактических режимов повторных вмешательств:

• программируемых ревизий и санаций всех зон некротической деструкции и инфицирования в различных отделах забрюшинного пространства ("по программе")

• неотложных и вынужденных повторных вмешательств ("по требованию") вследствие имеющихся и/или развившихся осложнений (продолжающаяся секвестрация, неадекватное дренирование, кровотечение и т.д.) в динамике патоморфологической трансформации зон некроза/инфекции в забрюшинном пространстве и брюшной полости.

Методы дренирующих операций забрюшинного пространства при панкреонекрозе классифицируют следующим образом:

I. "Закрытый" метод дренирующих операций включает активное дренирование забрюшинной клетчатки и брюшной полости в условиях анатомической целостности полости сальниковой сумки и брюшной полости. Это достигается имплантацией многоканальных, силиконовых дренажных конструкций для введения антисептических растворов фракционно или калельно в очаг деструкции (инфекции) с постоянной активной аспирацией. "Закрытый" метод дренирования предполагает выполнение повторных вмешательств только "по требованию". Контроль за очагом деструкции/инфекции и функцией дренажей осуществляется по результатам УЗИ, КТ, видеооптической техники, фистулографии.

Целесообразно применение методов лапароскопической "закрытой" бурсооментоскопии и санации сальниковой сумки. С использованием лапароскопической техники выполняют лапароскопию, декомпрессию желчного пузыря, санацию и дренирование брюшной полости, и далее с использованием специально разработанного инструментария из мини-лапаротомного доступа осуществляют осмотр ПЖ, некрсеквестрэктомию в полном объеме и формируют панкреатооментобурсостостому. Начиная с 3-5 дня после операции, с интервалом 1-3 суток выполняют этапную санацию. В межоперативном периоде проводят лаваж полости сальниковой сумки.

Применяют методы эндоскопического дренирования и санации забрюшинного пространства через поясничный внебрюшинный доступы. Все большее распространение получают малоинвазивные хирургические методы чрескожного пункционного дренирования парапанкреатической зоны и других отделов забрюшинной клетчатки, желчного пузыря под контролем УЗИ и КТ. Малоинвазивные вмешательства легко выполнимы, малотравматичны и эффективны при обоснованном показании и соблюдении методологии. При неэффективности вышеперечисленных методов дренирования при панкреонекрозе показана лапаротомия.

Основными показаниями к "открытому" и "полуоткрытому" методу дренирования забрюшинного пространства являются:

• крупномасштабные формы панкреонекроза в сочетании с поражением забрюшиннойой клетчатки;

• инфицированный панкреонекроз и панкреатогенный абсцесс в сочетании с крупноочаговыми формами инфицированного панкреонекроза;

• релапаротомия после неэффективного "закрытого" или "полуоткрытого" методов дренирования.

II. "Открытый" метод дренирующих операций при панкреонекрозе предполагает выполнение программируемых ревизий и санаций забрюшинного пространства и имеет два основных варианта технических решений, определяемых преимущественным масштабом и характером поражения забрюшинного пространства и брюшной полости. Этот метод включает:

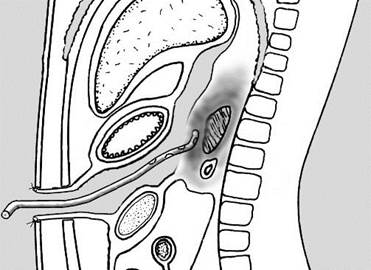

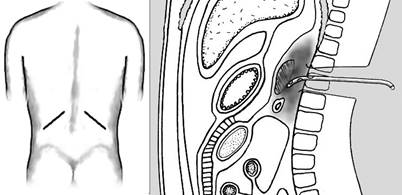

• панкреатооментобурсостомию+люмботомию (рис. 13, 14);

Показанием к панкреатооментобурсостомии+люмботомии является инфицированный и стерильный распространенный панкреонекроз в сочетании с поражением парапанкреатической, параколической и тазовой клетчатки. Панкреатооментобурсостому формируют путем подшивания фрагментов желудочно-ободочной связки к париетальной брюшине в верхней трети лапаротомной раны по типу марсупиализации и дренированием всех зон некроза/инфекции дренажами Пенроза в комбинации с многопросветными трубчатыми конструкциями.

Рис. 13. Дренирование сальниковой сумки через оментопанкреатобурсостому.

Рис. 14. Дренирование парапанкреатических пространств (Б) через поясничный доступ (А).

Дренаж Пенроза, именуемый в отечественной литературе как "резиново-марлевый тампон", пропитывают антисептиками и мазями на водорастворимой основе ("Левосин", "Левомеколь"). Такая хирургическая тактика обеспечивает в последующем беспрепятственный доступ к этим зонам и выполнение адекватных некрсеквестрэктомий в программируемом режиме с интервалом 48-72 часа. Этапная замена дренажей Пенроза позволяет устранить их существенный недостаток, связаный с кратковременной дренажной функцией и экзогенным (ре)инфицированием. По мере очищения забрюшинной клетчатки от некрозов и детрита, при появлении грануляционной ткани показан переход к "закрытому" методу дренирования.

При развитии распространенного гнойного перитонита и крайней степени тяжести состояния больного при распространенном и/или инфицированном панкреонекрозе (тяжелый сепсис, септический шок, АРАСНЕ II > 13 баллов, Ranson > 5 баллов) показана лапаростомия. проведение программируемых санаций забрюшинной клетчатки и брюшной полости через 12-48 часов.

III. "Полуоткрытый" метод дренирования при панкреонекрозе предполагает установку -рубчатых многопросветных дренажных конструкций в комбинации с дренажем Пенроза. В этих условиях лапаротомную рану ушивают послойно, а комбинированную конструкцию дренажей выводят через широкую контраппертуру в пояснично-боковых отделах живота (люмботомия). Такого рода операции получили название "традиционных", когда смена дренажных конструкций, как правило, отсрочена на 5-7 суток. При крупномасштабном некрозе и секвестрации, сложной топографии формируемых каналов зачастую создаются условия для неадекватного дренирования очагов некроза/инфекции и повторные операции у 30-40% больных выполняют с опозданием во времени в режиме "по требованию". Поэтому для предупреждения этих осложнений потенциал дренирования забрюшинной клетчатки можно повысить, если производить адекватную замену дренажей в режиме "по программе", т.е. не реже чем через 48-72 часа, пропитывать дренаж Пенроза антисептическими растворами, совмещать с сорбентами или мазями на водорастворимой основе ("Левосин"/"Левомеколь"). Реализация адекватной хирургической тактики в условиях -"полуоткрытого" метода наружного дренирования при панкреонекрозе достигается выполнением только программируемых оперативных вмешательств. Режим "по требованию в этой ситуации следует признать не эффективным, не имеющим ни теоритического, ни практического обоснования.

Следует особо отметить, что представленные методы "закрытого" и "открытого" дренирования забрюшинной клетчатки не являются конкурирующими, так как при соблюдении методологии и обоснованных показаниях призваны обеспечить адекватную и полную санацию всех зон некротической деструкции и панкреатогенной инфекции.

В заключении необходимоособо отметить, что дальнейший прогресс в улучшении результатов комплексноголечения деструктивного панкреатита определяется совместной работой хирургических коллективов Российской Федерации.

Дата добавления: 2015-04-05 ; просмотров: 2798 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Актуальность: Острый панкреатит (ОП) среди острых хирургических заболеваний является причиной 5-10% госпитализаций в хирургические стационары [7]. Общая смертность от ОП в мире составляет от 5-10% [6]. Примерно у 80% пациентов острый панкреатит является лёгким и самоограничивающимся, но у 20% он может иметь тяжелое течение с некрозом паренхимы поджелудочной железы и / или перипанкреатической ткани, ведущее к тяжелой заболеваемости и смертности до 27% [1,3]. Основной причиной смерти является инфицирование некротизированной ткани, которое связано с неблагоприятным прогнозом: смертность составляет приблизительно 15% у пациентов с панкреонекрозом и до 30-39% с инфицированием панкреонекроза (оно возникает примерно у трети пациентов) [4]. На сегодняшний день так и не удалось снизить летальность от гнойно ‑ септических осложнений, уменьшить длительность стационарного лечения, что непосредственно связано с особенностями течения заболевания [7]. Лечение больных с панкреонекрозом – одна из актуальных проблем в хирургии. Раннее распознавание острого панкреатита и выбор адекватного метода лечения являются основными задачами успешного лечения. Это обусловлено частой встречаемостью данного заболевания, а также высокой летальностью от осложнений.

Панкреонекроз – деструктивное заболевание поджелудочной железы, являющееся осложнением острого панкреатита и приводящее к развитию полиорганной недостаточности.

Этиология. Острый панкреатит – это воспаление поджелудочной железы; иногда оно связано с системным воспалительным ответом, который может нарушать функцию всех органов или систем. Воспаление может стихать самопроизвольно или прогрессировать до некроза поджелудочной железы и / или окружающей жировой ткани.

К развитию острого панкреатита может привести любая причина, вызывающая гиперсекрецию панкреатического сока и затруднение его оттока с развитием гипертензии в панкреатических протоках; заброс в протоки цитотоксических и активирующих панкреатические ферменты веществ, прямое повреждение секретирующих панкреатоцитов. Этиологическую характеристику острого панкреатита определяют условия его развития. Основными условиями действия пусковых факторов являются [2]:

‑ заболевания внепеченочных желчевыводящих путей с нарушением желчетока;

‑ заболевания ДПК и большого дуоденального сосочка (БДС);

‑ избыточная пищевая нагрузка и медикаментозная стимуляция панкреатической гиперсекреции;

‑ прием алкоголя и его суррогатов резко усиливает секреторную активность поджелудочной железы, а длительное употребление крепких алкогольных напитков приводит к дуодениту с отеком БДС, создавая затруднение оттоку панкреатического секрета и желчи;

‑ острые и хронические нарушения кровообращения с расстройствами микроциркуляции в поджелудочной железе приводят к развитию ишемического острого панкреатита.

Патогенез. Первым по значимости фактором является собственное переваривание вследствие сочетанного влияния всех ферментов поджелудочной железы, причем в остром периоде каждый из них выступает самостоятельно [10]. В здоровом организме пищеварительные ферменты начинают свою работу после того, как вступят в контакт с желчью, которая поступает в полость кишечника из печени. В том случае, если они активизируются слишком рано, не в кишечнике, а в протоках поджелудочной железы, они начинают разрушать ее.

Существуют механизмы защиты, которые предотвращают при нормальных условиях самопереваривание поджелудочной железы:

‑ ферменты секретируются преимущественно в неактивном состоянии (трипсиноген, химотрипсин и др.);

‑ эпителий протока защищен выстилающим его поверхность мукополисахаридом (слой слизи);

‑ в крови находятся ингибиторы, которые инактивируют ферменты, если им удается оказаться вне системы протока;

‑ обмен веществ, присущий ацинарной клетке, предотвращает проникновение выделенных ферментов назад в клетку.

Если у человека имеется стеноз большого дуоденального сосочка, то в протоках поджелудочной железы повышается давление, что приводит к их растяжению, а это, в свою очередь, является причиной снижения количества слизи, защищающей поверхность протоков от ферментов. Также в данной ситуации имеет место поступление желчи в протоки поджелудочной железы в больших количествах. Перерастяжение сначала возникает на ограниченном участке крупных протоков, по мере повышения давления, процесс распространяется до самых мелких протоков. Поэтому повреждения железы возникают, прежде всего, в пределах регионарной протоковой системы, когда происходит разрыв мелких протоков с выходом протеолитических ферментов в интерстиций. Ингибиторы крови инактивируют ферменты и, вместе с тем, в крови повышается количество амилазы. Однако, повышение амилазы еще не означает наличие острого панкреатита, т.к. это возникает чаще, чем определяется клиническое тому соответствие.

Вторым по значимости фактором повреждения панкреатоцитов является расстройство кровообращения в поджелудочной железе. Недостаточное кровообращение железы снижает обмен веществ до критической границы, что может привести к отдельным местным некрозам [9]. Причинами могут быть:

‑ микротромбозы и др.

На возникшие некротические ткани воздействуют протеолитические ферменты. Продукты разложения всасываются в лимфатические сосуды и через них попадают в кровь. Они представляют большую опасность для паренхиматозных органов, в частности, для почек. В случае излечения, на периферии железы поврежденные ткани замещаются соединительной, а внутри железы, при определенных обстоятельствах, формируются ложные кисты [5].

В последние годы наблюдается увеличения частоты затяжного острого панкреатита, это объясняется двумя факторами:

- Ранним поступлением больных в стационар, улучшением диагностики и, как следствие, ранним проведением интенсивной противошоковой терапии;

- Частным поражением периферии поджелудочной железы, когда некроз располагается по наружной поверхности, в то время как центральная часть железистой ткани, расположенная вокруг главного панкреатического протока, остается неповрежденной.

Диагностика острого панкреатита обычно основывается на наличии боли в животе и увеличении уровня сывороточной амилазы и / или липазы.

Методы лучевой диагностики панкреонекроза.

- Ультразвуковое исследование

Данный метод является наиболее доступным, в связи с отсутствием инвазивности, простотой выполнения, высокой специфичностью и чувствительностью в определении основных проявлений панкреонекроза. - Компьютерная томография

КТ с болюсным контрастным усилением является приоритетным методом диагностики при определении тактики хирургического лечения.

КТ позволяет оценить размеры любого отдела железы в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, а также плотность ткани в единицах Хаунсфилда. Кальцинаты и конкременты в ПП хорошо видны на фоне паренхимы ПЖ без контрастного усиления.

Противопоказанием к назначению данного исследования является непереносимость пациентом йодсодержащих контрастных препаратов, почечная недостаточность.

Ограничивающим фактором является значительная лучевая нагрузка на пациента. - Магнитно-резонансная томография

Выполнение МРТ целесообразно у пациентов с непереносимостью йодсодержащих контрастных препаратов, метод является наиболее информативным в дифференциальной диагностике причин билиарной и панкреатической гипертензии. - Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография

Эндоскопическую ретроградную панкреатохолангиографию (ЭРПХГ) в настоящее время применяют редко. Несмотря на высокую диагностическую информативность ЭРХПГ не исключает возможности развития серьезных осложнений (острого панкреатита, холангита, сепсиса, ретродуоденальной перфорации). Недостатком является также невозможность оценить изменения непосредственно паренхимы железы. ЭРПХГ позволяет детально оценить состояние протока ПЖ и его ветвей.

Некрэктомия и резекция поджелудочной железы.

Наиболее безопасно осуществлять некрэктомию не ранее, чем через 10 дней от начала заболевания, так как в первые 3-5 дней при некрэктомии высок риск развития значительных кровотечений и повреждения прилежащих жизнеспособных тканей. Через 10 дней и более от начала заболевания граница между мертвыми и живыми тканями становится четкой, сосуды некротизированных тканей оказываются тромбированными и некрэктомию можно выполнить почти бескровно. В сроки 6-14 дней от начала заболевания некрэктомию относят к операциям, выполняемым в фазе расплавления и секвестрации, то есть ко второй группе операций при остром панкреатите. Третья группа – это поздние отсроченные операции, с 3 недели заболевания и далее, т.е. в фазе септического воспаления. Операции могут быть одно -, двух- и многоэтапные.

- Абсолютные:

‑ инфицированный панкреонекроз;

‑ панкреатогенный абсцесс;

‑ деструктивный холецистит;

‑ септическая флегмона забрюшинной клетчатки;

‑ гнойный перитонит. - Относительные:

‑ стерильный некроз более 50% ткани поджелудочной железы (по данным КТ);

‑ абактериальный некроз забрюшинной клетчатки (по данным УЗИ и КТ);

‑ холедохолитиаз, механическая желтуха (ЭРПХГ, эндоскопическая папиллотомия, эндоскопическая литоэкстракция);

‑ прогрессирующее ухудшение состояния в виде полиорганной недостаточности.

Предоперационная подготовка. Подготовка больных к операции должна включать коррекцию алиментарных и водно-электролитных нарушений. У больных, страдающих сахарным диабетом, необходимо проводить терапию с участием эндокринолога. При наличии дуоденальной дистрофии с нарушением дуоденальной проходимости требуется интенсивная терапия с элементами гипералиментации [8].

Возможные ошибки и осложнения.

1. Осложнения во время операции:

b. недостаточно широкий разрез желудочно-ободочной связки;

c. за некротизированную или секвестрированную ткань поджелудочной железы принимаются очаги некроза окружающей орган клетчатки, что дает хирургу основание сделать заключение о более распространенной деструкции железы, чем это есть на самом деле;

d. рассечение капсулы поджелудочной железы при отечном панкреатите. Это вмешательство неизбежно сопровождается повреждением сосудов и паренхимы органа, в то же время, оно не снижает напряжения в ткани железы и не улучшает кровоснабжения.

2. Осложнения в послеоперационном периоде:

‑ внутрибрюшные кровотечения: кровотечения после резекционных операций на ПЖ следует классифицировать согласно рекомендациям международной группы исследователей в области хирургии ПЖ (ISGPS) , при этом учитываются следующие факторы:

a. время начала кровотечения - 24 часа после завершения операции, разграничивают ранние и поздние кровотечения;

b. тяжесть кровотечения - показатель гемоглобина и необходимость переливания компонентов крови;

c. источник и локализация кровотечения – внутрипросветное (в просвет желудочно-кишечного тракта), либо внутрибрюшное кровотечение (уровень доказательности А).

3. разлитой перитонит;

4. распространение панкреонекроза;

5. нагноение в операционной ране и эвентрация;

6. образование кист, наружных свищей поджелудочной железы, свищей желудка и кишечника;

7. развитие гнойных форм острого панкреатита;

8. флегмона забрюшинного пространства;

9. абсцесс (поддиафрагмальный, подпеченочный, межкишечный);

10. некрозы брыжейки тонкой и толстой кишок;

11. острые эрозии и язвы пищевода, желудка и кишечника;

12. геморрагический гидроторакс;

13. печеночно-почечная недостаточность.

Выводы. Таким образом, проанализировав литературу по данному вопросу можно сделать вывод о том, что панкреонекроз является полиэтиологичным заболеванием, но имеет один патогенетический механизм, что обусловливает тактику лечения данного заболевания. Хирургическое лечение панкреонекроза должно проводиться в определенные сроки от начала заболевания, это будет способствовать увеличению скорости восстановления пациентов после операции и развитию меньшего количества осложнений в послеоперационном периоде.

Панкреонекроз – поражение поджелудочной железы, при котором прогноз после операции на нормальную жизнь не порадует пациентов. Это связано с крайне тяжелым поражением и потерей функций у многих внутренних органов, отвечающих за нормальную работу ЖКТ. Поэтому при панкреонекрозе увеличенная смертность. Терапия заболевания осуществляется только исключительно хирургическим вмешательством, что наносит травматический характер при лечении.

Заболевание панкреонекрозом, является несамостоятельной патологией и приходит как последствия острого панкреатита. По своему классу заболевание стоит наравне с холециститом, желчнокаменной патологией. На данный момент помимо хирургического вмешательства другого вида лечения еще не изобрели.

Причины патологии

Основной и единственной причиной заболевания панкреонекрозом является острый приступ панкреатита, при котором происходит самопереваривание органа поджелудочной железы и отмирание клеток ткани, протоков. Не всегда острый панкреатит заканчивается некрозом тканей, но в 15% от общей массы пострадавших, они получают заболевание в виде последствий болезни.

Возникновение патологии для человека имеет свои причины:

- увеличенное давление в протоках системы ЖКТ;

- повышенное выделение ферментов и панкреатического сока в системе поджелудочного органа;

- активизация пищеварительного сока в протоках вывода;

- злоупотребление алкогольными продуктами;

- открытые язвы желудка, 12-перстной кишки;

- переедание жирной пищи, что провоцирует резкое обострение панкреатита;

- проблемы с желчным пузырем;

- инфекции;

- вирусные болезни;

- травмы брюшины;

- перенесенные операции на органах ЖКТ.

Последствие, которое происходит от острого панкреатита – некроз тканей (панкреонекроз), считается страшным заболеванием, которое в большинстве случаев приносит смертельный исход для пострадавшего.

Развиваясь, острый панкреатит создает отек железы, а это останавливает отток панкреатического сока и ферментов. Создавая застой в протоках, они начинают активироваться и разъедать стенки и ткани органов. Отсутствие быстрого лечения, провоцирует появление некроза тканей и абсцесса, что делает в дальнейшем прогноз на лечение неблагоприятным.

В большей степени некроз наблюдается, когда эти причины начинают прогрессировать одновременно, это приводит к сильным проявлениям острого панкреатита и съедании тканей органов окружающих железу, что провоцирует перитонит брюшины. Попадая вовнутрь брюшной полости, панкреатический сок и ферменты, наносят сильный вред нежной пленочной структуре кишок, что проводит к спайке и вторичному очагу омертвления. Операция, один и единственный путь к спасению человеческой жизни при панкреонекрозе и возможному купированию прогрессирующего перитонита органов брюшины.

Этапы развития некротического панкреатита

Панкреонекроз имеет три стадии развития, при которых несвоевременное выявление патологии может существенно нанести вред организму человека и привести к смерти:

- Первый этап панкреонекроза. В крови пострадавшего скапливаются токсины и вредные бактерии. Существует проблема выявления микробов в крови, поэтому заболевание на этом этапе определить сложно.

- Второй этап панкреонекроза. Так как причина по первому этапу еще не выявлена, это становится причиной запоздалого лечения и возникновения абсцесса, который влияет на поджелудочную и соседние органы ЖКТ.

- Третий этап панкреонекроза. Развиваются гнойные воспалительные процессы в поджелудочном органе и брюшине, а это приводит к смертельному исходу.

При панкреонекрозе, только своевременное и правильное определение диагноза поджелудочной железы, создаст условия для проведения срочной операции и даст шанс избежать смерти.

Симптомы патологии

Первым и основным звоночком при панкреонекрозе, является острая боль в левом подреберье. Поэтому необходимо понимать, какие болевые симптомы дает поджелудочный орган человека:

- боль отдает в спину;

- создается обманчивая боль в сердечной мышце;

- боль в плече.

Все эти симптомы говорят о проблеме в железе, также болевые эффекты притупляются при положении калачиком, поджимая колени к груди, что только подтверждает диагноз. Помимо перечисленных признаков, могут также проявляться частые рвоты, после которых не наступает облегчение, что приводит к обезвоживанию организма.

В кровотоке пострадавшего человека, а точнее в его плазме присутствует высокая концентрация вазоактивных компонентов, что приводит к покраснению участков кожного покрова, лица. При серьезных последствиях будет наоборот, сильная бледность кожного покрова.

В момент появления панкреонекроза железы, в пораженном организме, сильно увеличивается концентрация эластазы. При сильном ее увеличении, кровеносные сосуды человека подвергаются разрушению, что приводит к кровотечению в ЖКТ. В этот период наблюдаются при рвотных испражнениях кровяные сгустки. А также можно увидеть и физические изменения – фиолетовые пятна на пупке и ягодицах пораженного болезнью человека.

Панкреонекроз несет симптомы и осложнения, а также последствия, которые требуют проведение срочной операции, что даст шанс больному человеку выжить.

Хирургическое лечение

При панкреонекрозе, без хирургического вмешательства и проведение операции не обойтись. В зачастую это один выход, который станет шансом для выздоровления. Но это возможно только при своевременной хирургической помощи больному. Многие интересуются, можно ли обойтись без операции при патологии. Можно, но если заболевание выявлено на ранней стадии развития и не несет побочных последствий, но такое случается редко.

Эта патология, чуть ли не за считанные часы губит человека, поэтому необходимо быстро решать данную проблему и строго придерживаться требований врачей. Только правильно поставленный диагноз и своевременная помощь, сбережет пострадавшего от хирургической операции.

Какие существуют показания к проведению хирургической операции при панкреонекрозе:

- инфекционный вид некроза;

- появление абсцесса;

- геморрагический выпот;

- болевой шок не купируется с помощью анальгетиков;

- флегмона септическая;

- большой очаг поражения некрозом;

- перитонит;

- панкреатический шок.

- Операция при панкреонекрозе состоит из поэтапного подхода:

1. Основная цель первой операции:

- иссякание некрозных тканей;

- установка дренажных трубок, для вывода через них жидкости;

- снятие давления на соседние органы человека;

- купирование зон поражения от остальных органов брюшины.

2. Следующая операция предусматривает работу над протоками. Если же это операционным путем не получается сделать, то данную операцию проводят повторно малоинвазивным методом.

В зависимости от тяжести протекания патологии происходит комплексное лечение с применением физиопроцедур, что увеличивает шансы перевода патологии в стабильную ремиссию.

Острый панкреонекроз поджелудочной железы имеет неутешительный прогноз, даже до и после операции. Почему это происходит?

Смертельный исход возможен в таких случаях:

- при остром панкреатите, клетки железы отмирают, возникает некроз тканей и органов человека;

- стенки кишечника при перитоните разрушаются, что приводит к сильному инфицированию брюшины;

- поражаются печень, почки, сердце, сосуды, которые также начинают разрушаться под действием панкреатических ферментов и сока;

- сердце не справляется с сильной нагрузкой и останавливается;

- артериальное давление падает;

- происходит повышения давления в желчегонных протоках, что приводит к сильной интоксикации организма;

- сфинктер Одди, перестает пропускать через себя ферменты и пищеварительный сок, что приводит к разрушению органов и возникновению перитонита.

Это все приводит к смерти, поэтому необходимо бережно относиться к своему здоровью и при первых признаках пройти необходимое диагностирование всего организма.

Жизнь после лечения

После операции при панкреонекрозе, больного ставят на диспансерный учет по месту проживания. Каждые 6 месяцев он обязан проходить полную диагностику организма и соблюдать необходимую диету №5П. При проведении УЗИ, особое значение имеет состояние поджелудочного органа, печени, почек, кишечника. Анализы мочи, крови, расскажут о состоянии больного и возможных осложнениях в послеоперационный период.

В данный период реабилитации, пациенту необходимо:

- прохождение физиопроцедур;

- лечебная легкая гимнастика;

- прогулки на свежем воздухе;

- массажи живота;

- после еды назначается покой;

- запрещается нервировать больного, так как это даст толчок на поджелудочный орган.

После операции от панкреонекроза, сколько живут? Четкого представления и прогноза нет, но в основном все зависит от правильного выполнения прописанных врачом норм питания и правильного соблюдения медицинских мероприятий.

А также имеются факторы, влияющие на это:

- степень поражения;

- возраст;

- правильность лечения;

- масштаб поражения некрозом;

- хронические заболевания сопутствующие панкреонекрозу.

Получение инвалидности

При панкреатите для получения инвалидности существует три группы:

1. Первая группа инвалидности.

- если у больного постоянный сбой ЖКТ;

- дистрофическое состояние пострадавшего;

- нет возможности ухаживать за своим телом;

- ограничение в двигательных функциях.

2. Вторая группа инвалидности.

3. Третья группа инвалидности.

- если после проведенной операции отсутствуют осложнения;

- железа поджелудочного органа работает нормально, но проявляет себя приступами раз в полгода и легким дискомфортом.

Третья группа позволяет вести трудовую жизнь без сильных физических нагрузок.

Читайте также: