Новая инфекция весь мир

АВТОР: Алекс Штерн

Первый вопрос, который возникает: каково вообще происхождение вируса? Ходят страшные слухи, что это некие лабораторные разработки или что даже никакого вируса нет.

— Ну, во-первых, вирус есть, он был выделен. Было проведено геномное секвенирование этого вируса. А что касается происхождения, то новый коронавирус — это типичный зооноз. То есть это тот тип вируса, который в нормальных условиях живет среди животных. В частности, скорее всего, вот этот вирус, о котором мы сейчас говорим, жил среди летучих мышей, а потом, мы предполагаем, у него был какой-то другой промежуточный хозяин тоже в животном мире, и он каким-то образом попал в организм человека и начал передаваться от человека к человеку.

Насколько он вообще заразен, если сравнивать с тем же гриппом?

— Распространяется он довольно быстро. Он немногим более заразен, чем обычный сезонный грипп. В среднем один человек, который болеет COVID-19, заражает от 1,5 до 2 человек. А обычный сезонный грипп — в районе 1,3–1,4.

Что касается тяжести перенесения, страшнее он или не страшнее гриппа?

— Дело в том, что это другая болезнь, другое семейство вирусов. Поэтому сравнивать течение заболевания, наверно, не очень корректно. Единственное, что хотелось бы сказать: количество тяжелых случаев новой коронавирусной инфекции довольно высокое. Где-то 15% людей переносят эту инфекцию либо в средней, либо в тяжелой форме, и порядка 3–5% нуждаются или будут нуждаться в высокотехнологичной специализированной помощи, которую, в частности, могут оказывать в реанимационных отделениях и т. д. То есть довольно высокое количество пациентов будут нуждаться в особом уходе и особом лечении.

А при сезонном гриппе количество таких пациентов какое?

— Вакцину начали разрабатывать сразу же, как только появились сигналы о том, что мы стоим перед лицом эпидемии. Работы идут, по-моему, с начала или с середины января. В данный момент около 20 научных групп по всему миру предложили те или иные варианты вакцины. Но пока это, так скажем, если по-простому, на уровне формулы. Теперь эти вакцины должны пройти через период клинических испытаний на животных, потом на людях, и если какие-то из этих вакцин себя зарекомендуют хорошо, то потом они уже будут использоваться для массовой вакцинации. Я думаю, что в течение года вакцину, наверно, можно будет уже увидеть, но это такие надежды. Все будет зависеть от того, сколько времени займут клинические испытания, но мы ориентируемся на один год — может быть, к концу года.

Уже сейчас видно, что статистика по странам очень разная: в Италии очень страшные цифры летальности, в Германии они намного ниже. Как это можно объяснить?

— Объяснить можно по-разному. Ряд факторов влияет на конечные цифры. Есть такой индекс: если переводить с английского на русский — индекс летальности, индекс фатальности, кто какой термин использует. Берут количество заболевших, то есть количество людей, у которых тест оказался положительным. И другая цифра — это количество людей, умерших от новой коронавирусной инфекции. И количество смертей делят на количество заболевших.

Но здесь нужно понимать, что разные страны по-разному тестируют. Некоторые страны — допустим, Южная Корея — тестируют вообще всю популяцию. Япония тестировала всю популяцию. То есть у них был очень активный подход, можно было прийти с улицы и пройти тест на новый коронавирус. Безусловно, они тестировали всех заболевших, всех людей с симптомами какой-то респираторной вирусной инфекции и т. д. Соответственно, у них получаются одни цифры в знаменателе. А были другие страны — допустим, северные страны Европы. Они тестировали только тяжело болеющих людей, которые находятся в больницах, в реанимации. Соответственно, у них в знаменателе совершенно другая цифра. И если мы сравним опыт Японии и опыт Норвегии, у них индекс фатальности будет совершенно разный.

То же самое, если мы посмотрим на структуру популяции. Есть более молодые популяции, там, где молодые менее подвержены новому коронавирусу, то есть люди заболевают, но у них он не переходит в тяжелую стадию. А есть более пожилые популяции — допустим, Италия. Там довольно большой сегмент людей старшего и пожилого возраста, и, соответственно, на них пришелся удар этой инфекции. Плюс состояние здоровья популяции. Кто-то и в 80 лет хорошо себя чувствует, а кто-то и в 40 лет расшатал свое здоровье вредными привычками до такой степени, что он или она уже соответствует по здоровью 80-летнему.

Здесь очень много факторов, и говорить, что одни страны более подвержены, а другие — нет, наверно, не совсем верно. Здесь очень большую роль играют математические модели и статистика, то есть как считать и как интерпретировать?

А как правильно считать?

— Вообще, если вы хотите между собой сравнить разные страны, разные популяции, нужно делить не на количество заболевших, а на единицу популяции — допустим десять смертей на 1 млн или на 100 000 населения. При таком подходе вы можете сравнивать разные популяции.

Но опять же нужно понимать, что уровень летальности, или смертность, если мы считаем на популяцию, — это кумулятивный показатель, то есть он накапливается. У нас люди еще поступают в больницы, они находятся на лечении, некоторые находятся на искусственной вентиляции легких, цифры растут. Даже в том же Китае, который объявил, что победил новый коронавирус, есть люди, которые до сих пор находятся на искусственной вентиляции легких. Для того чтобы провести корректное сравнение, потребуется какое-то время, нам нужно будет подождать, когда люди выздоровеют или, напротив, не выздоровеют.

ВОЗ сейчас может оценить летальность COVID-19 или еще рано об этом говорить?

— Пока говорить об этом очень рано. В публикациях, особенно в соцсетях, фигурируют цифры 3,5–4%. Журналисты очень широко тиражируют эту цифру. Но, с моей точки зрения, она не вполне корректна, потому что не отражает картину целиком, и, я думаю, реальные цифры мы узнаем чуть попозже — может быть, ближе к лету или ближе к осени.

Как вы считаете, реальная цифра будет выше или ниже?

— Сложно сказать. Я думаю, может быть, она даже будет и ниже.

Как вы вообще оцениваете меры, которые предпринимаются в мире, чтобы притормозить пандемию? Я бы сказала, они беспрецедентные, а насколько они адекватны?

— Разные страны применяют разные меры. Некоторые из этих мер полностью соответствуют рекомендациям ВОЗ, некоторые — чуть меньше. Но если мы говорим о рекомендациях ВОЗ, безусловно, нужно сфокусировать усилия на тестировании как можно большего количества народа, чтобы вовремя выявлять заболевших, чтобы выявлять носителя этого вируса, чтобы остановить распространение. Безусловно, нужно сосредоточиться на отслеживании контактов, то есть с кем уже больные люди контактировали, и изолировать тех людей тоже, чтобы они дальше не распространяли инфекцию. Все эти меры по изоляции необходимы для того, чтобы подавить передачу вируса от человека к человеку, подавить быструю передачу. В противном случае стран, которые не выполняют эти рекомендации, к сожалению, ждет очень высокий рост новых случаев. А если у вас очень много пациентов, соответственно, у вас очень большая доля тех, кто будет требовать госпитализации и высокотехнологичной помощи. К сожалению, не у всех стран есть возможность обеспечить высокотехнологичную помощь всем нуждающимся, особенно при пиковой нагрузке. И, безусловно, необходимо учиться у других стран, как они смогли приостановить вспышку. И только выполняя эти четыре условия, можно надеяться, что передача вируса от человека к человеку будет приостановлена.

Как вы оцениваете меры, предпринимаемые в России: объявление нерабочей недели, самоизоляцию?

— Со стороны, если судить не изнутри России, меры выглядят вполне себе адекватными. Видно, что и Минздрав, и Роспотребнадзор, и правительство РФ — вот штаб сформирован под руководством Мишустина, — по-моему, предпринимают все необходимые шаги. Во-первых, началось агрессивное тестирование людей, этим может, в частности, объясняться всплеск новых зарегистрированных случаев. Во-вторых, насколько я знаю, предпринимаются шаги по отслеживанию контактов уже заболевших людей. Те меры, которые вы перечислили: нерабочая неделя и самоизоляция — это те меры, которые направлены на подавление передачи вируса от человека к человеку. То есть пока все идет в ногу с рекомендациями ВОЗ.

Достаточно ли оперативно эти меры были приняты и удастся ли России избежать серьезной эпидемии?

— Прогнозировать, удастся или не удастся, — дело неблагодарное. Я вижу, что необходимые шаги предпринимаются и все меры были и спрогнозированы, и внедрены достаточно своевременно, учитывая миграцию инфекции. Январь–февраль — основной очаг был в Китае, потом февраль–март — Италия, потом туристы из Италии после каникул и праздников поехали по своим странам. Этим может объясняться, что появление новых случаев в России немного отстает от Италии и других западноевропейских стран. Так по динамике я могу сказать, что все довольно вовремя предпринимается.

Насколько можно доверять статистике? По мнению ВОЗ, в достаточной ли мере ведется тестирование и достаточно ли открыто государства предоставляют эту информацию? Нет ли вероятности, что какие-то правительства скрывают от своих граждан истинное положение вещей?

Во многих странах, в том числе в России, не хватает дезинфицирующих средств для рук и масок для лица. С чем это может быть связано? Некоторые уже обвиняют Китай в том, что он все превентивно скупил. Как-то эта проблема решается?

— Я, вообще, не большой сторонник теории заговоров. Тут больше нужно смотреть на общую картину, в частности на то, в каком мире мы живем. Почему вообще эта эпидемия стала возможной? В первую очередь потому, что мы живем в эпоху глобализации: все ездят везде. Соответственно, вирус, который не знает ни границ, ни каких-то правил и условностей, использует человека как идеальную машину для передвижения по планете. Этим можно объяснить то, что вирус попал в самые отдаленные уголки планеты: в Исландии регистрируются случаи, в маленьких странах Африки, в Южной Америке — везде.

То же самое и с масками. Нужно понимать, что, боюсь ошибиться, но, по-моему, 70–80% масок и защитных медицинских костюмов производилось в Китае. Ну был так устроен рынок. Естественно, когда вспышка началась в Китае, все внутренние ресурсы были брошены на внутренние нужды. Плюс международное сообщество тоже очень здорово помогало, и часть этих ресурсов, в частности маски, были мобилизованы на помощь Китаю. Сейчас ситуация меняется, изыскиваются новые возможности. Но переориентировать производство, если вы занимались пошивом одежды, чтобы вам начать шить эти маски, — это все равно займет какое-то количество времени. Мы видим определенную задержку с поставками защитного оборудования, масок, перчаток, но мы не воспринимаем ее как критическую, мы видим, что ситуация выравнивается.

Как людям обезопасить себя в данный момент, когда средств защиты не хватает? Какие меры можно предпринять?

— Начнем с того, что обычным гражданам, если мы не говорим о медицинских работниках: врачах, медсестрах, нянечках — маски не нужны. Маска, если ее носить не снимая, не защищает от коронавируса, а, наоборот, способствует его проникновению, особенно когда маска вся промокает от аэрозоля, которым мы дышим. Маска нужна только в двух случаях. Первый: если вы сами заболели, и по каким-то экстренным причинам вам нужно с кем-то контактировать. Чтобы не заразить другого человека, вам нужно надеть маску. И второй: если по каким-то причинам вам приходится ухаживать за уже больным, за пациентом. Чтобы самому не заразиться, тоже нужно надевать маску. Во всех других случаях маска не нужна.

Нужно соблюдать элементарные правила гигиены: мыть руки, потому что этот вирус передается через загрязненные поверхности, через грязные руки. Нужно избегать мест массового скопления народа, в частности эта неделя — не знаю, как ее называть, карантина или отпуска в России, — должна способствовать подавлению передачи вируса от человека к человеку. Избегать общественного транспорта по возможности — сложно, конечно, это делать в Москве, но нужно постараться. Ну и постараться не контактировать с больными людьми.

Держать дистанцию рекомендуемую — полтора метра.

— Да-да-да, по возможности.

А народные средства, которые сейчас все рекомендуют: пить побольше горячей воды, витамин C, водочка — вот это все насколько эффективно?

— Ну, как сотрудник ВОЗ, я водочку рекомендовать не могу. А то, что касается горячей воды и витамина C — не знаю, пока у нас нет достаточного объема доказательств, научных данных о том, что горячая вода и витамин C способствуют какому-то лечению или предотвращению заражения. Про народные средства я не помогу. Я сторонник более стандартных подходов: самоизоляция, гигиена и здравый смысл.

В последнее десятилетие страны мира, даже развитые, экономили на здравоохранении, урезали расходы, проводили оптимизацию, в том числе и Россия. Нет ли у ВОЗ впечатления, что здравоохранение в мире недофинансировано?

— Ну может быть. Исторически так сложилось, что система здравоохранения, особенно в восточноевропейских странах, долгое время финансировалась по остаточному принципу. Мне кажется, что данный вирус демонстрирует очень ярко всем — и правительствам, и населению, — что здравоохранение должно быть приоритизировано. Понятно, у нас нет выбора, мы должны сражаться с этим новым коронавирусом. Но новый коронавирус — это не первая и не последняя эпидемия, с которой столкнулось человечество. Впереди будут еще, раньше или позже, будут другие, будут менее опасные, будут более опасные. Очень важно, чтобы страны и их системы здравоохранения были готовы. И это не только финансирование здравоохранения. Это и процедуры: врачи, население обязаны знать, как себя вести, что делать, к чему быть готовыми в случае возникновения какого-то нового опасного вируса. Мы должны уделять достаточное внимание профилактике. Научные исследования очень важны. Мы должны больше знать о способах передачи инфекции от животных к человеку, от человека к человеку, как защититься от инфекции, как противостоять. На самом деле это огромный комплекс мер, и ВОЗ ведет работу в этом направлении. У нас есть пакеты рекомендаций, как подготовить страну, начиная от плана реагирования на чрезвычайную ситуацию и заканчивая проведением учений, как вести себя в том или ином случае.

Мир легкомысленно отнесся к предыдущим коронавирусным эпидемиям — на сей раз, хочется надеяться, будет иначе, в том числе и в России: быстрое распространение новой инфекции должно к этому стимулировать.

Сергей Нетёсов, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета

Эта зима принесла нам тревожные известия о возникновении в Китае и начале активного распространения по всему миру нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь под международным названием КоВиД-19 (CoViD-19 — CoronaVirus Disease-19, как ее политкорректно назвали во Всемирной организации здравоохранения). К 10 марта им достоверно, с лабораторным подтверждением, во всем мире заразилось более 110 тыс. человек. Причем сейчас он намного быстрее распространяется вне Китая, чем в самом Китае.

Каковы особенности возбудителя и чем он отличается от других вирусов ОРВИ

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) вызывают более 80% всех острых респираторных заболеваний. Вирусы — это не бактерии, и антибиотики от них не помогают. Наиболее часто ОРВИ вызываются риновирусами (более 50 разновидностей), вирусами гриппа (минимум четыре подтипа), вирусами парагриппа (четыре разновидности), метапневмовирусами, бокавирусами, респираторно-синцитиальными вирусами, аденовирусами и некоторыми другими. Обычные четыре разновидности коронавирусов тоже есть этом списке (229E, OC43, NL43, HKU1) и в зависимости от года занимают второе—пятое места по своей доле в общей заболеваемости. Респираторное заболевание они обычно вызывают слабой и средней тяжести, но иногда случаются и тяжелые случаи.

Как большинство вирусных возбудителей ОРВИ, коронавирусы являются РНК-вирусами, но имеют самый большой из них по размеру геном — около 29 тыс. нуклеотидов. Они содержат липидную оболочку, поэтому легко поддаются разрушению мылом и другими ПАВ. Коронавирусы выявлены практически у всех животных и птиц, но далеко не у всех они вызывают серьезные заболевания. Разработаны живые противокоронавирусные вакцины для собак и домашних кур, потому что у них соответствующие разновидности вызывают тяжелую хроническую инфекцию и большую вирусную смертность.

Фото: Getty Images

Отметим, что за последнее десятилетие учеными-вирусологами получена масса новых данных о вирусах самых разных животных. И теперь мы знаем, что летучие мыши, по всей видимости, стали для человечества и для животного мира в целом источниками нескольких весьма значимых вирусных заболеваний: это вирусы кори, другие парамиксовирусы, вирус бешенства, коронавирусы,— и этот список растет. Как правило, напрямую на человека эти вирусы от летучих мышей не перескакивают, потому что слишком разные у нас и у них клеточные рецепторы. Как показали результаты исследований последних лет, от летучих мышей к человеку вирусы, как правило, проходят через промежуточного хозяина.

В 2002–2003 годах ТОРС-коронавирус (SARS), вызвавший эпидемию атипичной пневмонии, по всей видимости, перескочил от летучей мыши на человека, пройдя эволюционно-мутационный процесс в организмах пальмовых циветт (зверьков из подотряда кошкообразных). В 2007–2012 годах БВРС-коронавирус (MERS) аналогично перескочил от египетских летучих мышей сначала на верблюдов, а потом на людей. Ну а в этот раз новый коронавирус, явно имеющий происхождение от летучих мышей, уже вызвал колоссальную эпидемию практически во всем мире. Здесь пока что промежуточный хозяин не выявлен, но подозрения падают на панголинов, кошек, бродячих собак, хотя возможны и другие варианты.

Симптоматика нынешней коронавирусной инфекции: отличия от гриппозной и других

Сейчас можно с полной уверенностью сказать, что только по симптомам никакой врач эту инфекцию от других серьезных вирусных инфекций не отличит. Потому что и лихорадка, и высокая температура, и затрудненное дыхание, и слабость, и боли в мышцах, и сухой кашель характерны и для инфекций, вызванных гриппом и респираторно-синцитиальным вирусом.

Вроде бы единственный признак, который, как правило (но не как закон), не характерен для коронавирусной инфекции,— это заложенный нос. Но и для гриппозной инфекции такое тоже может быть. Так что для точной постановки диагноза необходима лабораторная диагностика методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) нуклеиновых кислот, выделенных из проб от человека (смывы из носоглотки, мазки из носоглотки и т. д.).

В самом рутинном варианте это занимает четыре—шесть часов (без учета времени на доставку пробы в лабораторию). Коммерческими компаниями, в том числе и в России, разработано несколько экспресс-вариантов диагностикумов, требующих в три-четыре раза меньше времени. Насколько известно автору, в Китае и США федеральные власти уже приняли решение простимулировать коммерческих разработчиков для быстрейшей сертификации и запуска производств этих тест-систем. Они будут доступны любому гражданину, а не только людям с ярко выраженными симптомами ОРВИ, а это позволит усилить и ускорить борьбу с эпидемией.

• Инкубационный период (прибл.) — 2–14 дней

• Бессимптомное течение — до 2 недель, с выделением вируса

• Сезонный (обычный) грипп — менее 0,01% (у пожилых — до 2%)

• ТОРС-коронавирус 2003 года (SARS) — около 10%

• БВРС-коронавирус (MERS) — 34%

• Новый коронавирус SARS-CoV-2 — около 2%

Чего ждать и что делать нам

Человечество в настоящее время имеет несколько способов и подходов к борьбе с инфекциями: противоэпидемические мероприятия с как можно более чувствительными и специфичными диагностическими методами, быстрая разработка и применение вакцин. Ну и, конечно же, нужны эффективные методы изоляции и лечения больных.

Зоонозные инфекции и в дальнейшем будут перескакивать с животных на людей, как это и было в течение всей истории человечества. Примеры: вирус ВИЧ, перескочивший на человека от обезьян; вирус гепатита С, который к людям попал от лошадей или от других животных; вирусы кори и паротита, явно перешедшие на людей от копытных животных или тех же летучих мышей; вирусы клещевого энцефалита, Зика, лихорадок денге и Западного Нила и т. д. А различные виды коронавирусов за последние 20 лет, как уже сказано, трижды перескакивали на человека от летучих мышей (коронавирусы атипичной пневмонии SARS-CoV-1, ближневосточного респираторного синдрома (БВРС) и нынешний SARS-CoV-2).

Возможны, а вернее всего неизбежны, и другие аналогичные перескоки в будущем. Готовиться к ним надо гораздо более интенсивно, изучая инфекции животных и разрабатывая новые вакцины. Посмотрите, какая складывается ситуация: после атипичной пневмонии 2002–2003 годов никто так и не разработал вакцины против тогдашнего ТОРС-коронавируса. После открытия коронавируса БВРС в 2012 году тоже не разработали соответствующей вакцины. Если бы эти вакцины были разработаны и доказана их эффективность, то сейчас было бы намного легче разработать вакцину против нынешнего коронавируса. В этом году прозвенел третий звонок от коронавирусов за последние 20 лет. Может, не будем ждать четвертого и разработаем вакцины? В 1950–1970-е годы прошлого века наша страна была лидером не только в космосе, но и в разработках и применении вакцин!

Вернее всего, с этой пандемией человечество справится. Должны справиться и мы в России. Но наша готовность к последующим аналогичным эпидемиям должна быть повышена, потому что они неизбежно будут. А пока среди всех респираторных инфекций у нас есть вакцина только против гриппа. И это XXI век! У нас нет вакцин против вирусов парагриппа, респираторно-синцитиального вируса, метапневмовирусов, других коронавирусов, которые в сумме вызывают более трети всех респираторных инфекционных заболеваний, то есть уж точно больше, чем вирус гриппа. И люди от них умирают не единично. В том числе от того, что мы почему-то не видим в них угрозы, а видим угрозы там, где их и нет вовсе или они намного менее значимы. Может быть, потому, что вирусы маленькие? Но ущерб-то от них очень большой: это неспасенные тысячи жизней граждан России.

Болезни мартышек

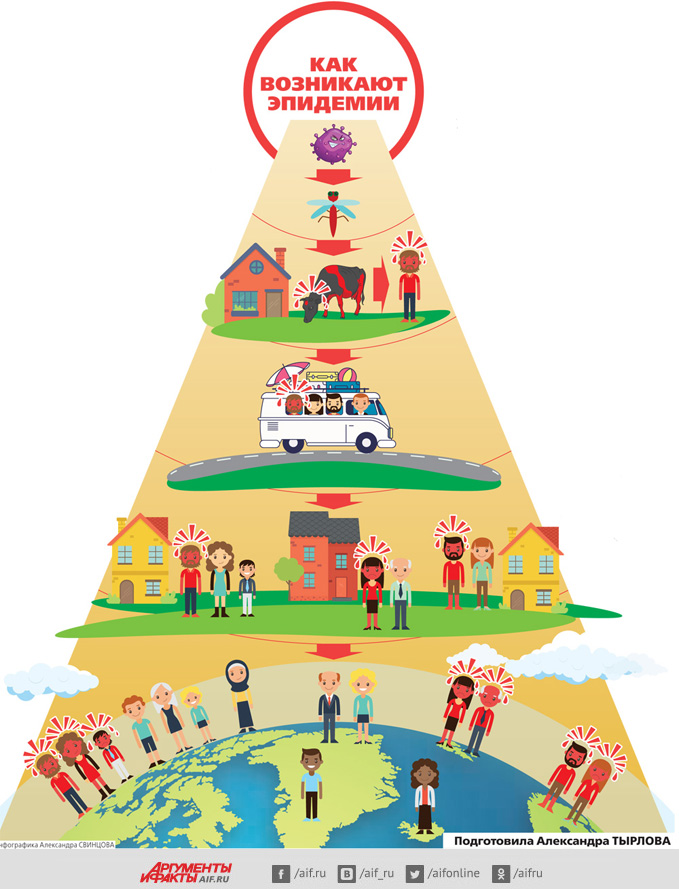

Главные причины появления неизвестных доселе болезней – рост населения планеты и всевозрастающая мобильность людей.

Ведь большинство наших человеческих инфекций на самом деле не человеческие. Это вирусы и бактерии других живых существ (животных, насекомых). Такие инфекции и называются соответствующе – зоонозы.

Людей становится всё больше, на планете не остаётся свободного места, мы включаем в свой хозяйственный оборот новые территории и всё, что в них есть: растения, животных и, конечно, микроорганизмы. И вот вирусы летучих мышей, мартышек, циветт и прочей экзотики неожиданно попадают в наш организм и становятся уже нашими проблемами. Так возникли эпидемии Зика, ВИЧ, Эболы и других геморрагических лихорадок, респираторные синдромы, десятки новых экзотических болезней, которыми природа за последние 70 лет отблагодарила бурно размножающееся человеческое племя. Эксперты считают, что это только начало и в скором времени нас ждёт открытие ещё тысяч пока неведомых болезнетворных микробов.

Вторая причина инфекционного ренессанса на планете – это огромные города третьего мира, куда стекается нищающее сельское население, которое живёт там в условиях антисанитарии, недостатка чистой воды и нормальной пищи, без прививок и лекарств. Такие города становятся гигантскими инкубаторами всяческой заразы. Ну а дальше обитатели этих мегаполисов разъезжаются, иммигрируют миллионами по всему свету, неся с собой не только надежду на лучшую долю на новом месте, но и набор крепкой тропической заразы.

Наконец, мы, обитатели умеренных широт, относительно благополучных по части инфекций, делаем одну из самых больших глупостей нашего времени – мы начали отказываться от прививок по самым несерьёзным поводам. И вот пожалуйста – появились корь в Европе, полиомиелит в Южной Америке, всплыли давно, казалось, побеждённые дифтерия, коклюш и прочее.

В общем, ситуация с инфекциями серьёзная. Счёт пошёл на десятки миллионов вновь заболевших, можно говорить о нескольких параллельных пандемиях на планете. Так что новые масштабные эпидемии уже начались.

Антибиотики бессильны?

Казалось бы, сейчас не Средние века и арсенал врачей полон самыми действенными средствами от любых болезней. Это раньше люди массово умирали от воспаления лёгких, а сейчас, в эру антибиотиков, можно в считаные дни избавиться практически от любой бактериальной инфекции. Однако почему-то эффективные прежде антибиотики вдруг перестали действовать, а медики начали говорить о появлении супербактерий, которых не берёт ни одно средство.

Не только бактерии, но и вирусы, микроскопические грибы и простейшие организмы типа амёб также привыкают к лекарствам и перестают на них реагировать. Так устроена природа – в последние несколько миллиардов лет микробное сообщество на Земле, по-научному микробиота, только тем и занимается, что пытается выжить. Так что, когда какая-нибудь бактерия волею судеб получает качества, которые помогают ей справляться сразу с несколькими антибиотиками, то получается супербаг (супербактерия), очень опасный для человека, потому что лечить его часто нечем.

И главные виновники в появлении супербагов – мы сами. Употребляем антибиотики по любому поводу и без повода да ещё применяем их неправильно, маленькими дозами или недостаточно долго, кормим скот десятками тысяч тонн сильнейших лекарств, чтоб не болел и быстрее рос. Чего уж тут удивляться, что антибиотики попадают в окружающую среду и там происходит селекция – выживают те микробы, которые уже ничего не боятся.

И вот эти супербаги разносятся по всему миру. Даром что мир стал маленьким – раньше заразу надо было везти, например, из Южной Азии в Европу на перекладных года два. Не доедет инфекция, где-нибудь цепочка прервётся. Или зараза погибнет, или носитель умрёт. Хотя изредка доезжала, и мы эти случаи хорошо помним – эпидемии, которые сокрушали империи, передвигали народы и меняли историю.

А сейчас нет проблем – билет на самолёт Джакарта – Амстердам – и через 15 часов встречайте в центре Европы новую устойчивую к самым сильным антибиотикам супербактерию. И кто бы ею ни заразился, для лечения надо искать новые лекарства, потому что к прежним она привыкла.

К счастью, арсенал современной науки таков, что за новыми эффективными препаратами, смертельными для супербагов, дело не встанет. Было бы желание и деньги. Деньги серьёзные. Несмотря на все успехи биотехнологии, геномики, протеомики, генетического редактирования, искусственного интеллекта и прочих прорывных фармакологических инноваций, разработка новых лекарств – это всё ещё дорогое удовольствие. Не каждая фармкомпания решится на свой страх и риск этим заняться. Значит, нужна помощь государства. И прессинг общественного мнения.

Интересно

Вирус против рака

Говорят, что учёные могут модифицировать вирусы и использовать их для лечения различных болезней, в том числе и рака. Правда ли это? Как работает эта технология?

И тут на помощь учёным придёт вирус, про который известно, что он знает способы проникнуть в мозг. Пусть это будет вирус энцефалита – само название говорит о его предпочтениях. Нужно лишь вынуть из этого вируса те гены, которые вызывают энцефалит, чтобы он случаем не убил весь организм, а вместо них вставить нужные гены. Вирус более неопасен, но дорогу помнит и доставит послание адресату. Там нужный ген встроится куда надо и будет работать!

Таких вирусов‑носителей учёные придумали много. Кто-то из них любит строго определённые органы, кто-то проникает во все встречные клетки. Целая коллекция замечательных конвертов, куда можно вкладывать наши генетические послания.

Это одна из основ очень серьёзного направления в медицине, которое называется генная терапия. Видимо, значительная часть раковых заболеваний будет лечиться примерно так – с помощью транспортных вирусов.

Генетические шахматы

Создание новых лекарств – очень важное дело. Но может ли наука сделать так, чтобы люди не болели совсем?

Немного мутанты

Источник силы, которая делает человека неуязвимым перед определёнными болезнями, кроется в его генах, ведь, чтобы противостоять эпидемиям, людям приходилось приспосабливаться на уровне ДНК. И именно на работу с геномом нацелены многие современные научные разработки. Например, эксперты говорят, что носители мутаций в гене CCR5 – он кодирует один белок на мембране иммунных клеток – в Средние века имели больше шансов выстоять против чумы.

Похоже, что как раз чумные эпидемии дали толчок для распространения среди людей такой мутации. А сегодня носители изменённого гена устойчивы против вируса иммунодефицита, да-да, против того самого СПИДа. Не заболеют и не умрут от него, потому что страшному вирусу не за что зацепиться. Привычное место его прикрепления, этот самый белок CCR5, изменено, и вирус пролетает мимо, оставляя иммунную клетку целой и здоровой.

Естественно, учёные бросились выяснять, нельзя ли этот ген пересадить другим людям, чтобы и они имели пожизненный иммунитет против смертельной инфекции. Можно. Скоро это будет в широкой медицинской практике, нет сомнений.

И мы победим… Но лишь нынешние варианты вируса. Где гарантии, что ВИЧ не мутирует тоже и не научится прикрепляться к белку-мутанту или к другим местам? Вдобавок ВИЧ-устойчивые носители мутантного CCR5, а их, кстати, больше всего в мире среди русских и украинцев, имеют повышенный риск заболеть рассеянным склерозом или лихорадкой Западного Нила. Её вирус в отличие от ВИЧ как раз обожает цепляться именно к мутантному белку.

Для десятков других болезней существуют такие же генетические расклады – что-то помогает, но в то же время повышает риски других болезней. Настоящие генетические шахматы, расчётом победных комбинаций в которых медицина будет заниматься всё следующее столетие.

Комар-киборг

А что если направить научную мысль не на исправление человека, а на изменения генов животных и насекомых, которые переносят болезни, чтобы они перестали служить транспортом для инфекций или вовсе исчезли с лица земли? Такие технологии тоже есть.

Если коротко, учёные отменяют законы естественного отбора, вставляя в геном, например комара, нужные людям гены, например ген бесплодия, чтобы популяция вредных комаров – разносчиков инфекций просто вымерла. Но если просто выпустить модифицированного комара в лес, то ничего не произойдёт. Ген растворится в миллиардах диких генов, и изменённый комар просто исчезнет в небытии. А если рядом с этим геном вставить в комариную хромосому другую конструкцию, которая разрезает дикий ген на куски и уничтожает его? Это учёные могут.

И вот встретились в одной яйцеклетке два гена – изменённый и дикий. Дикий ген разрезан и пропал, а всё потомство носит только нужный людям ген.

Или у модифицированного комара вообще не будет потомства – если надо, то нужный ген будет геном бесплодия, и тогда в лесу исчезнут комары как класс. Или клещи, если мы их отредактируем. Или мыши, чтобы не переносили инфекции.

А можно не так грустно – генетически отредактированные киборги не только не исчезнут, но будут меньше болеть, быстрее расти, дальше бегать, выше прыгать.

Однако широкое применение таких технологий – предмет серьёзных этических споров. Мы уверены, что можно просто так, без серьёзных последствий, вмешиваться в сложный природный баланс и решать – кому жить, а кому нет? Мы уверены, что эти технологии, отшлифованные на мышках и ёжиках, завтра не применятся кем-нибудь на людях? Тем более что это можно делать незаметно с помощью секретных вирусов – переносчиков генетического материала. Почихал, потемпературил – и всё, ты уже киборг с изменённым геномом.

К счастью, до этого пока дело не дошло. Но киборгов‑комаров уже в джунгли вовсю выпускают, на фабриках разводят киборгов‑свиней, на очереди сотни новых киборгов.

Читайте также: