Инфекция белого вещества мозга

Что это и из чего состоит

Белое вещество головного мозга – это собирательное понятие, обозначающее комплекс нервных структур, по которым осуществляется передача электрических и химических импульсов. Нервную клетку можно представить как торговый пункт, где путешественники продают и покупают товар, отдыхают и обсуждают цены. Однако торговцам для успешной коммерческой деятельности нужны дороги, благодаря которым они совершают длительные переезды из одной точки в другую, доставляя ценный груз. Так и в мозгу: белая субстанция обеспечивает доставку нервного импульса.

Белое вещество нервной системы служит плацдармом для серого вещества. Последнее, в отличие от белого, выступает в качестве генератора и коллектора информации. Белая же субстанция осуществляет передачу нервного импульса и не отвечает за его создание. С другой стороны существуют мнения многих специалистов, что белое вещество определяет скорость и качество функционирования мозга, а именно количество сформированных нервных путей. Ведь под развитием у детей умственной составляющей психической сферы подразумевают, как правило, образование белого вещества головного мозга.

Белая субстанция противопоставляется серой. Серое вещество – это совокупность тел нервных клеток и их придатков (глиальная ткань, капилляры, частично короткие отростки и ранние аксоны). В число функций серого вещества входит обеспечение программ высшей нервной деятельности, таких как мышление, память, восприятие. Противопоставление заключается не только в функциональном плане, но и в анатомическом. Если серое вещество – это кора (конечный слой мозга), то белая субстанция располагается между корой и глубокими структурами мозга.

Говоря о структуре, substantia alba отличается от серого: белое вещество мозга состоит из пучков длинных отростков – аксонов, покрытых миелиновой оболочкой. Этот слой, состоящий из компонентов жира, обеспечивает человеку скорость передачи электрического импульса в среднем до 100 м/сек. Аксон, не имеющий миелинизированных волокон, передает информацию до 10м/сек. Белый цвет веществу обеспечивает как раз таки миелин, и на разрезе подкорковый шар вещества выглядит беловато-кремовым.

Итак, белое вещество головного мозга представлено миелинизированными аксонами, соединяющие различные отделы мозга. Анатомически отростки разделяют на длинные, отвечающие за связь между дальними участками мозга и короткие, соединяющие близлежащие структуры (извилины мозга). Располагаются они следующим образом:

- Короткие. Лежат непосредственно под корковым слоем головного мозга и называются субкортикальными.

- Длинные или интракортикальные. Эта часть белого вещества располагается в глубоких частях.

Кроме этого, белое вещество условно разделяют на 3 вида, в зависимости от анатомических особенностей:

Ассоциативные связи. Волокна этого вида белого вещества обеспечивают общую взаимосвязь между участками коры, но расположенными в одном полушарии. Например, ассоциативные волокна соединяют область общей чувствительности (теменную кору) с лобной корой.

Комиссуральные волокна. Эти структуры представлены мозговыми спайками и сочленяют аналогичные участки, но на разных полушариях. Например, область слуха на височной коре одного полушария с такой же зоной другой части мозга. Наибольшая структура здесь – мозолистое тело. В физиологическом аспекте – структура обеспечивает взаимосвязь обоих полушарий. Мозолистое тело изучено не до конца.

Проекционные поля. Данный вид белого вещества связывает кору больших полушарий со структурами, морфологически расположенными ниже. Функционально разделяют на два подвида:

- Эфферентные волокна. По этим путям нервный импульс отправляется из корковых центров в нижележащие структуры;

- афферентные. Эти волокна обеспечивают доставку электрических сигналов из нижележащих структур (внутренние органы, ткани) к головному мозгу.

Существуют феномены, где люди, не имеющие эту объединяющую структуру (мозолистое тело), обладают феноменальной памятью. Специалисты утверждают, что это связанно с мозолистым телом, выступающим в роли некой преграды, ограничивающей поток электрических импульсов. В том случае, когда ее нет, области связаны меж собою напрямую, без всякой коллекторной системы и фильтров.

Белое вещество продолговатого мозга представлено короткими и длинными волокнами. К последним принадлежат идущие через передние скопления спинного мозга пирамидные пути. Волокна продолговатого мозга образуют несколько трактов:

- Рубро-спинальный;

- Вестибуло-спинальный;

- Ретикуло-спинальный тракт.

По этим структурам информация идет от ядер продолговатого мозга, сетчатых и вестибулярных ядер к спинному мозгу.

Белое вещество среднего мозга образует скопление, представленное мозговым телом, находящимся в глубине мозжечка. Ветвясь, волокна тела пронзают все извилины координирующего центра мозга. Волокна белого вещества мозжечка образуют пути, идущие к коре головного мозга и соседним структурам ствола.

Функции белого вещества

- Связь аналогичных структур полушарий;

- соединение различных частей коры головного мозга с другими отделами нервной системы, в частности со спинным мозгом.

Отличие от серого вещества

Серое вещество отличается от белого не только функционально, но и анатомически.

Расположение: серое вещество располагается на поверхности полушарий головного мозга и является его верхним слоем. Белове вещество находится между серым и глубокими структурами мозга.

Головной мозг является центром, которой регулирует работу всего организма и напрямую связан с вегетативной нервной системой. Очаговые изменения белого вещества головного мозга – это такой необратимый процесс гибели чувствительных нейронов даже при небольшом кислородном голодании.

Причины и признаки патологии

Нервная ткань обеспечивается интенсивным кровоснабжением, особенностью перфузии в головном мозге, являются перемычки между сосудами. При экстренном кислородном голодании, циркуляция крови восстанавливается за счет другого сосуда.

Нейроны уязвимы даже к кратковременному отсутствию питания, гибель клеток приводит к необратимым процессам головного мозга – нарушаются двигательные возможности и интеллект.

С возрастом сосуды становятся менее эластичные и хрупкие. Частой причиной поражения коры головного мозга, являются сопутствующие заболевания сосудистой системы.

Причины ведущие к поражению:

- Артериальная гипертензия;

- Атеросклероз сосудов;

- Гипергомоцистеинемия (высокие показатели гомоцистеина в крови);

- Нарушения обмена веществ;

- Воспалительные заболевания оболочек мозга (лептоменингит, пахименингит, арахноидит);

- Амлоидная ангиопатия (в артериях откладывается амлоид);

- Рассеянный склероз;

- Повреждение коры головного мозга (травмы);

- ВИЧ – инфекция;

- Нарушение кровообращения (инсульт, инфаркт, дистрофические изменения);

- Дисциркуляторные изменения (нарушение циркуляции крови в сосудах черепа, а так же в спинномозговом отделе);

- Последствия ишемии.

Ткани мозга получают питание из каротидных и вертебробазилярных бассейнов, соединенных между собой в велизиев круг. При нарушениях или анатомически не развитых сосудах, нет возможности компенсировать гипоксию, восстановив ток крови через анастомоз (соединение с другим сосудом), что приводит к очаговому поражению мозга сосудистого характера.

Симптомы при поражениях клеток мозга в начальной стадии не имеют яркой клинической картины, что приводит к дальнейшему разрушению пучков аксонов (белое вещество).

- Спазмы мышц;

- Повышенное АД;

- Головокружение;

- Психические расстройства;

- Эпилептические приступы;

- Мигрени;

- Нарушение речи;

- Снижение памяти;

- Паралич.

Формы патологического процесса

В зависимости от повреждений, вызванные нарушениями в работе сосудов и доставке питательных веществ к мозговым тканям, выделяют:

- Дисциркуляторный характер повреждений;

- Очаговые изменения вещества головного мозга дистрофического характера.

К группе риска относятся не только возрастные пациенты. Патологический процесс в мозговых структурах встречается и при сопутствующих заболеваниях не связанных с сосудистой системой:

- Возраст старше 50 лет;

- Нарушение обмена веществ (ожирение);

- Гипертензия;

- Малоподвижный образ жизни (явления застоя в сосудистом русле);

- Злоупотребление алкоголем и табаком;

- Атеросклероз;

- Сахарный диабет;

- Вегетососудистая дистония;

- Остеохондроз;

- Нарушение сердечного ритма (брадикардия, тахикардия);

- Ревматоидный артрит.

Дисциркуляторная форма патологического процесса — медленное развитие поражения сосудистого генеза, имеет хроническое течение. Начальная стадия не приводит к значительным сбоям в нервной системе и ощущается как переутомление или депрессия, диагностировать развивающуюся патологию крайне сложно.

Разрастание вазогенных очагов поражения приводит к отмиранию ткани и выражается неустойчивостью психики и появлению головных болей. Обширный некроз тканей приводит к необратимым изменениям, человек становится недееспособен (нарушена двигательная активность и интеллектуальные способности).

Нехватка клеточного питания приводит к очаговым изменениям головного мозга дистрофического характера, зона повреждения может быть единичной или иметь обширную площадь.

Некротические участки могут быть в виде единичных вкраплений или иметь множественные очаги с мертвой тканью. Патологические изменения имеют генетическую предрасположенность и проявляют себя при наличии неблагоприятных факторов.

- Черепно-мозговые травмы;

- Новообразования (опухоли, кисты);

- Последствия дегенеративных изменений (рубцы на мозговой ткани после травмы);

- Остеохондроз шейного отдела;

- Аневризма сосудов.

Проявление симптомов происходит уже при тяжелой форме болезни и обширном очаге некроза. Начальная стадия выражается депрессивным состоянием, которое не купируется антидепрессантами.

Поражение лобной и височной доли мозга выражается в снижении памяти и концентрации внимания. Прогрессирующий процесс приводит к дегенеративным изменениям (не узнает предметы, нарушена речь).

Присоединяются демиелинизирующие нарушения, выражающиеся в нарушении опорно-двигательной системы (шатающаяся походка, нарушение координации). Развитие парезов различной интенсивности (тремор рук, головы, отсутствие мимики на лице), приводят к дисфагии (невозможность приема пища из-за нарушения глотания).

Человек становится, не способен контролировать эмоции (смех или плач без причины), изменения затрагивают и голосовые связки (гнусавый голос).

Диагностика

Очаговые изменения головного мозга сложно поддаются диагностике в начальной стадии. Выявление патологии затрудняет достаточно скудная симптоматика.

УЗ — диагностика с допплерографией выявляет нарушения в сосудах головного мозга (асимметрия, повышение венозного тока крови, стеноз, атеросклероз). КТ (компьютерная томография), определяет перенесенные инфаркты, скопление жидкости в полостях и истончение тканей (атрофия мозговых структур).

Наиболее достоверные и точные результаты возможны, получить только при исследовании с помощью магнитно — резонансной томографии (МРТ) черепа. Изображение получают путем взаимодействия электромагнитного поля с атомами водорода.

Данная диагностика позволяет оценить функционирование нейронов и обнаружить изменение плотности тканей мозга. Выявив бессимптомные стадии очагового поражения, возможно, начать своевременную терапию.

МРТ позволяет получить снимки в трех плоскостях (поперечная, продольная и фронтальная) и выявить причину нарушения питания мозговых структур:

- Некротический единичный очаг в коре больших полушарий мозга, возникший вследствие сужения или закрытия тромбом артерии позвоночного отдела (врожденные патологии, результат атеросклероза или грыжи позвоночного отдела);

- Множественные очаговые поражения – предынсультное состояние (диагностика позволяет начать своевременное лечение и предотвратить развитие необратимых процессов);

- Изменения в лобной или теменной доле – небольшие поражения, возникающие при гипертензии и кризах;

- Микроочаговое поражение – диагностируются путем введения контрастного вещества, характерно для возрастных пациентов, либо наличие врожденных аномалий.

Выявленная патология при помощи МРТ, позволяет оценить скорость прогрессирования заболевания и выбрать правильную тактику лечения.

Методы борьбы с патологией

Необратимые последствия при поражениях головного мозга, требуют комплексного подхода в лечении и кардинальных перемен в привычном образе жизни:

- Отказ от вредных привычек;

- Физическая активность – пешие прогулки и бассейн, для укрепления сердечной мышцы;

- Соблюдение диеты — стол № 10 – ограничение соли, жирной и острой еды. Преимущественно отварная или приготовленная на пару пища;

- Соблюдение режима отдыха – при патологиях мозга, необходимо увеличить сон на несколько часов;

- Избегание стрессов – не стабильное эмоциональное состояние напрямую влияет на причины многих заболеваний.

Медикаментозная терапия направлена на устранение когнитивных расстройств и лечение основного заболевания, которое является причиной изменения мозговых тканей:

- Препараты для улучшения кровоснабжения (помогают восполнить дефицит кислорода в тканях);

- Анальгетики (купирование болей);

- Противоэпилептические препараты (снятие судорожного синдрома);

- Бета-адреноблокаторы (контроль АД, для исключения гипертонических кризов);

- Нестероидные противовоспалительные препараты;

- Витамины группы В (восстановление работы нервной системы);

- Антидепрессанты (при тревожных расстройствах);

- Ноотропные препараты (восстановление когнитивных способностей).

При незначительных очагах поражения, возможно, замедлить прогрессирующий процесс, выполняя предписания невролога и проходя ежегодное повторное обследование сосудов головного мозга.

Профилактические меры, направленные на ведение здорового образа жизни и ежегодные плановые обследования у невропатолога, позволяют свести риск к минимуму для людей предрасположенных к сосудистым патологиям.

Дисфункциональные нарушения головного мозга влияют на качество жизни и течение болезни, приводящее к летальному исходу при обширных поражениях мозговой ткани. Своевременное лечение не избавляет от патологии, но возможно замедлить атрофические процессы и наладить угасающие жизненные функции.

Строение человеческого организма сложное и уникальное, особенно это актуально для серого и белого вещества головного мозга. Однако, именно благодаря подобным особенностям люди смогли достичь существующих преимуществ над остальными представителями животного мира. Изучение строения внутричерепных структур, их функций и особенностей еще не закончено. Однако, знание о расположении и значении для здоровья людей о них помогает специалистам понимать природу заболеваний нервной системы, подбирать оптимальные схемы лечения.

Строение

Каждая клетка головного мозга имеет тело и несколько отростков – длинное волокно у аксона и короткое у дендритов. Именно они своим цветом определяют окраску разных отделов органа. Так, серое вещество в своей структуре содержит нейроны, глиальные элементы и сосуды. Его ответвления не покрыты оболочкой – от этого и темный оттенок.

Больше всего подобного вещества присутствует в следующих отделах:

- кора передних полушарий;

- таламус и гипоталамус;

- мозжечок и его ядра;

- базальные ганглии;

- черепно-мозговые нервы и ствол;

- столбы с отходящими от них спинномозговыми рогами.

Все пространство по периферии серых структур занимает белое вещество. В нем расположено огромное количество отростков нервных волокон, поверх которых размещена миелиновая оболочка. Она и придает белый оттенок тканям. Именно эти структуры в центральной нервной системе образуют проводниковые пути, по которым информационные сигналы перемещаются к зависимым органам, либо от них обратно к центральным структурам.

Основные типы белых волокон:

- ассоциативные – локализованы на разных участках спинномозговых нервов;

- восходящие – передают информацию от внутренних структур к коре полушарий;

- нисходящие – сигнал поступает от внутричерепных образований к спинномозговым рогам, а оттуда к внутренним органам.

Рассмотреть, как устроена нервная система, что такое белое вещество либо серое вещество, удобнее на обучающих макетах – подробные срезы с цветным изображением наглядно будут демонстрировать особенности расположения тканей и структурных единиц.

Немного о сером веществе

Серым клеткам в отличие от проводниковой функции белого вещества мозга присущи различные варианты задач:

- физиологические – образование и перемещение, а также получение и последующая обработка электрических импульсов;

- нейрофизиологические – речь и зрение, мышление и память с эмоциональными реакциями;

- психологические – формирование сути личности человека, его мировоззрения и мотивации с волей.

Многочисленные исследования специалистов позволили установить, чем образованы серое вещество и белые участки мозга, их роль в центральной нервной системе. Однако, и в наши дни остаются нерешенными многие загадки.

Тем не менее, были анатомически структурированы ядра серого вещества в топике внутричерепных полушарий и таковые структуры в спинном мозге. По сути – они главный координационный центр, через который формируются человеческие рефлексы и высшая интеллектуальная деятельность. К примеру, если знать, где находятся серое вещество коры и его зависимый орган, можно вызвать необходимую реакцию на раздражитель. Этим пользуются врачи для восстановления больных после некоторых неврологических заболеваний.

Безусловно, то, из чего состоят белое вещество и подкорковые ядра переднего отдела мозга будут напрямую обусловливать скорость передачи импульсов и их обработки. Этим люди и отличаются друг от друга. Поэтому все субкортикальные очаги в белом веществе должны рассматриваться отдельно.

Топография

Волокна серых и белых нейроцитов представлены, как в центральной, так и в периферической части нервной регуляции. Однако, если в спинном мозге серое вещество топографически локализовано в середине – напоминает очертаниями бабочку, которая окружает спинномозговой канал, то в черепном отделе оно, наоборот, покрывает главные полушария. Отдельные его участки – ядра, размещены и в глубине.

Высокодифференцированные клетки серого вещества образуют кору головного мозга – плащ. Именно они представляют собой интеллект человека. Увеличение площади коры возможно благодаря множеству складок – борозд и извилин. Толщина плаща неоднозначна – больше в районе центральной извилины. Постепенное ее уменьшение можно наблюдать по направлению к спинному мозгу, переход в который обозначен как продолговатый мозг.

Процентное соотношение белого и серого вещества в разных отделах мозга неоднозначно. Как правило, безоболочечных белых скоплений больше. Принято выделять структурные отделы:

- передний – большие полушария, которые покрыты корой из серого вещества, внутри ядра с окружением из белого вещества;

- средний – множество черепно-мозговых ядер из темных клеток с проводящими путями из белого мозгового волокна;

- промежуточный – представлен таламусом, а также гипоталамусов, к которым перемещаются импульсы по множеству белых волокон к размещенным в них ядрам вегетативной системы;

- мозжечок – напоминает большие полушария в миниатюре по строению, поскольку можно выделить кору и подкорку, но не по функциональным обязанностям;

- продолговатый – преобладает серое вещество, которое представлено множеством ядер и мозговых центров.

Изучению представительства той или иной части тела в мозге посвящено множество научных работ. Однако, исследование их незаконченно – природа преподносит людям все новые открытия.

Функции

Благодаря сложному и уникальному строению нервной системы, вещество мозга в состоянии выполнять множество функциональных обязанностей. По сути, на него возложено управление всем многообразием происходящих внутри организма процессов.

Так, функциями белого вещества, бесспорно, являются принять и донести информацию с помощью нервных импульсов – как между отдельными участками головного либо спинного мозга, так и ними, как отдельными структурными звеньями сложной системы. Для того чтобы представить схему функциональных обязанностей белого вещества, необходимо выделить основные волокна:

- ассоциативные – отвечают за взаимосвязь разных зон коры одного из полушарий, к примеру, короткие белые ответвления несут ответственность за связь между близлежащими извилинами, тогда как длинные – за взаимодействие отдаленных областей коры;

- комиссуральные – белые волокна соединяют не только симметричные зоны, но и кору в отдаленных долях полушариях, что находит отражение в мозолистом теле и спайках, которые расположены непосредственно между крупными полушарными единицами;

- проекционные белые волокна – несут ответственность за качество связи коры большого мозга с нижерасположенными структурными звеньями, а также периферией, к примеру, доставку информации от двигательных нейронов и обратно к ним, либо от чувствительных клеток.

Анатомическое строение и расположение обусловливает и функции серого вещества. Оно одновременно в состоянии создавать и обрабатывать нервные импульсы. За счет них происходит управление всеми внутренними жизненно важными процессами – автоматически в дыхательной, сердечнососудистой, пищеварительной и мочевыделительной системах. Это так называемое сохранение постоянства внутренней среды, чтобы человек как биологическая единица смог сохранить себя единым целым. Тогда как отличительной функцией серого вещества можно назвать развитие и преумножение интеллекта. Кора головного мозга имеется у каждого живого человека. Тем не менее, уровень развития умственных способностей у всех различен. Принятием, обработкой и сохранением информации занимаются именно серые клетки коры больших полушарий мозга.

Отличительные черты

Для четкого понимания того, каковы важные отличия серого и белого веществ мозга, что они собой представляют и их функциональные особенности, специалистами были разработаны критерии. Основные представлены в таблице:

| Критерии | Серое вещество | Белое вещество |

| строение | ядра нервных клеток и короткие отростки | длинные миелинизированные аксоны |

| локализация | преимущественно в центральной нервной системе | преимущественно на периферии |

| потребление кислорода | 3–5 мл/мин | менее 1 мл/мин |

| функция | регулирующая, рефлекторная | проводящая |

| удельный вес | 40% от всего веса | более 60% веса |

В целом, понятия исключительно серого или белого в общей картине головного или же спинного мозга как такового не существует – настолько тесно переплетены анатомически и функционально эти структуры органа. Без одного не может существовать другого.

Условно нервную клетку можно представить гостиницей, в которой люди остановились отдохнуть и обменяться новостями. Это серая субстанция мозга. Однако, после этого они уезжают дальше – посетить другие интересные места. Для этого им необходимы качественные скоростные дороги – проводящие волокна белого вещества.

И если без темных ядер подкорковых структур и плаща больших полушарий люди вовсе не в состоянии выполнять высшие нервные действия – память, мышление, обучение, то без полноценной белой материи не представляется возможным быстро принимать решения или реагировать на происходящие изменения в окружающем мире.

Возможные заболевания

Любые нарушения анатомической целостности нервной клетки не проходят бесследно. Однако, на тяжесть патологического расстройства и его продолжительность напрямую влияет характер провоцирующего фактора. Так, при ухудшении мозгового кровотока из-за атеросклеротической бляшки, которое приводит к постгипоксическим изменениям головного мозга – ишемического инсульта характерно:

- локальное ощущение онемения;

- частичная/полная утрата движения в какой-либо части тела;

- мышечная слабость.

Если же травмы приводят к гибели большого участка коры, человек вовсе утрачивает одну из своих высших нервных функций, становится инвалидом. В случае опухолевого поражения подкорковых структур могут возникать расстройства в регулировании зависимых от них структур – вегетативные отклонения, терморегуляция, эндокринные расстройства.

Безусловно, заболевания корковых структур заметны сразу же. Между тем, атрофия белых волокон может протекать скрыто, к примеру, при дисциркуляторном энцефалопатии. Вначале страдают мелкие участки мозга, что отражается на повседневной деятельности человека. Позже процесс охватывает все сферы мозговой деятельности – к примеру, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз. При проведении магнитно-резонансной томографии могут быть выявлены единичные очаги в белом веществе лобных долей – лейкоареоз, или же их локализация в мозжечке. Тогда помимо интеллектуальных расстройств больному свойственны двигательные сбои. Подбором оптимальных схем лечения должен заниматься невропатолог с учетом анатомических и функциональных особенностей серого/белого вещества головного мозга.

Воспаление, развивающееся в веществе головного мозга – угрожающее здоровью и жизни состояние. Нейроинфекции часто сопровождаются грубым нарушением функций нервной системы и неврологическим дефицитом, нередко провоцируют осложнения, требуют безотлагательной медицинской помощи.

Характеристика заболевания

Воспаление мозга – патологический процесс, который охватывает мозговое вещество, оболочки, субарахноидальное пространство. Инфекционные формы заболевания возникают вследствие проникновения патогенных микроорганизмов (бактерии, вирусы, грибковые агенты). Неинфекционные формы развиваются на фоне аутоиммунных заболеваний, приема фармацевтических препаратов или после вакцинации.

Воспаление ткани мозга – это воздействие на мозговое вещество токсичных продуктов, которые образуются в ходе жизнедеятельности патогенной микрофлоры или в результате патологических процессов (разложение излившейся крови или отмершей, подвергшейся некрозу ткани). Воспалительные реакции неинфекционного генеза коррелируют с нарушением деятельности иммунной системы.

Виды воспаления

Менингит – воспаление оболочек, покрывающих головной мозг, нередко с распространением на область субарахноидального (под паутинной оболочкой) пространства. Неинфекционный менингит так же как инфекционный затрагивает оболочки мозга – головного и спинного.

Энцефалит – изменения воспалительного характера в нервной ткани. Энцефалит протекает в белом и сером веществе. В зависимости от локализации патологического очага выделяют формы энцефалита. К примеру, воспаление белого вещества, составляющего основу полушарий головного мозга, называется лейкоэнцефалит.

Воспаление в зоне коры головного мозга – это такое заболевание, которое получило название полиоэнцефалит, что указывает на преимущественное поражение серого вещества. Первичные формы энцефалита развиваются как самостоятельное заболевание, вторичные – на фоне первичной патологии как последствие кори, краснухи, гриппа, ветряной оспы, стафилококковой, стрептококковой инфекции. Воспаление в тканях головы возникает в виде:

- Инфекции диффузного распространения, затрагивающей разные отделы мозга, вызывающей энцефалит.

- Воспалительного процесса, протекающего в головном мозге, как вторичная форма заболевания, спровоцированного менингеальными инфекциями.

- Очаговых поражений (абсцессы, интракраниальные эмпиемы, паразитарные инфекции).

Некоторые формы (мультифокальная лейкоэнцефалопатия, спровоцированная вирусом Дж. Кеннингема, склерозирующий панэнцефалит, спровоцированный вирусом кори) отличаются продолжительным инкубационным периодом и течением. Воспаление в веществе головного мозга называется абсцесс, если болезнь характеризуется образованием полости, в которой накапливается гной, такая форма, как эмпиема, отличается скоплением гноя внутри полости вследствие нарушения его оттока.

В зависимости от характера течения выделяют острые, подострые, хронические, рецидивирующие формы воспалительных заболеваний. С учетом вида инфекционного агента инфекционные менингиты и энцефалиты бывают бактериальными, вирусными, грибковыми, вызванными паразитарными инвазиями, протозойными (спровоцированными простейшими микроорганизмами, к примеру, амебами).

В зависимости от локализации патологического очага выделяют формы энцефалита – корковый, подкорковый, мозжечковый, стволовый. С учетом характера повреждения мозгового вещества заболевание развивается по геморрагическому или некротическому типу. Другие виды воспалительных заболеваний ЦНС:

- Хорея. Поражение мозгового вещества, спровоцированное ревматической инфекцией. Обычно возникает в осенне-зимний период на фоне перенесенных болезней (грипп, ангина, полиартрит). Дебютные признаки: раздражительность, недержание аффекта, эмоциональная лабильность, рассеянность. Позже появляются гиперкинезы (патологические непроизвольные движения, связанные с неконтролируемым сокращением группы мышц), затрагивающие зоны лица, тела, верхних и нижних конечностей.

- Невриты (воспалительный процесс, затрагивающий черепные и периферические нервы). Неврит часто поражает лицевой и тройничный нервы, берущие начало в стволе головного мозга. При множественных поражениях нервных окончаний патология носит название полиневрит. При неврите лицевого нерва наблюдается паралич (ослабление) мимической мускулатуры чаще в одной половине лица. Воспалительный процесс, затронувший тройничный нерв, сопровождается приступами резкой, сильной, мучительной боли на стороне поражения.

- НейроСПИД. Группа клинических форм поражения нервной ткани у больных с диагнозом ВИЧ или СПИД. К ним относят ВИЧ-энцефалопатию, сенсорную полиневропатию. Клиническая картина напоминает течение менингококкового менингита, менингоэнцефалита с быстрым прогрессированием деменции и нарастающей частотой эпилептических припадков.

Особую опасность для здоровья и жизни пациента представляют острые бактериальные формы, которые стремительно прогрессируют и быстро приводят к резкому ухудшению состояния больного, коме, летальному исходу.

Причины возникновения

Распространенная причина развития энцефалита – поражение вирусом (вирус простого или опоясывающего герпеса, цитомегаловирус). Диффузные формы нередко возникают на фоне протекания прионных болезней (прогрессирующие, дегенеративные заболевания нервной ткани, характеризующиеся аномальной трансформацией белка) и ВИЧ-статуса.

Менингиты чаще развиваются в результате инфицирования менингококками и другими кокковыми бактериями (стрептококки, пневмококки). Воспаление неинфекционного генеза, протекающее в оболочках мозга, возникает вследствие причин:

- Аутоиммунные заболевания (красная волчанка, ревматоидный артрит).

- Прием препаратов (противовоспалительные средства нестероидного типа, некоторые антибиотики). Неинфекционный менингит часто диагностируется у пациентов с аутоиммунными заболеваниями в анамнезе, которые принимают препараты НПВП (противовоспалительные средства нестероидного типа).

- Попадание жидкого содержимого кисты в субарахноидальное пространство. Распространенная причина образования кисты в мозговой ткани – цистицеркоз (глистная инвазия – заражение ленточным глистом).

Абсцесс мозга развивается вследствие распространения интракраниальной инфекции (остеомиелит, синусит), ЧМТ, проникающих ран в области головы, нейрохирургических вмешательств. Нередко причиной образования гнойного очага является инфекционное поражение организма (к примеру, бактериальный эндокардит), передающееся в отделы ЦНС гематогенным путем – через кровоток.

Симптоматика

Основные симптомы воспаления мозговой оболочки головного мозга у взрослых включают интенсивную, мучительную, распирающую боль в области головы, ригидность (твердость, неподатливость) затылочных мышц, лихорадка (повышение показателей температуры тела). Проявления могут отсутствовать или выражаться слабо у новорожденных детей и пожилых людей с подавленной иммунной защитой. Другие симптомы воспаленного мозга при менингите у взрослых:

- Апатия, вялость, беспокойный сон.

- Утрата аппетита.

- Озноб, бледность кожных покровов.

- Тахикардия, перепады значений артериального давления.

- Повторная, многократная рвота.

- Психомоторное возбуждение.

- Помрачение сознания, кома, сопор.

- Судорожный синдром.

- Симптом Кернига. Из-за повышенного мышечного тонуса больной не способен самостоятельно разогнуть нижнюю конечность, предварительно пассивно согнутую в коленном и тазобедренном суставах.

- Симптомы Брудзинского. Попытка пассивного наклона головы в направлении вперед и вниз приводит к непроизвольному подтягиванию нижних конечностей к зоне живота с предварительным сгибанием в коленных суставах. Аналогичный результат наблюдается при нажатии на область лобковой кости.

Ригидность мышц, расположенных в зоне затылка, выявляется при попытке опустить голову в направлении вперед и вниз. Попытка провоцирует возникновение сильных болезненных ощущений. Симптомы воспаления коры головного мозга включают сонливость, повышение значений температуры тела, усиленную чувствительность к световым и звуковым раздражителям, эпилептические приступы, помрачение сознания, боль в зоне головы.

Энцефалиты подозревают при появлении необъяснимых психических нарушений. Проявления неинфекционного менингита схожи с симптоматикой, характерной для бактериальной формы заболевания. Разница заключается в меньшей выраженности симптомов, более легком течении и медленном прогрессировании болезни.

При неинфекционных формах в большинстве случаев при наличии корректного лечения выздоровление наступает в период 1-2 недель. Клиническая картина при абсцессе включает признаки: вялость, апатия, боль в зоне головы, повышение показателей температуры тела. Очаговая неврологическая симптоматика зависит от локализации патологического очага.

Диагностика

Дифференциальная диагностика и выяснение причин воспаления, затронувшего ткани головного мозга, затруднено из-за многообразия форм, признаков и этиологических факторов. Некоторые патологические процессы неинфекционного генеза, к примеру, анти-NMDA-рецепторный энцефалит, проявляющийся иммунной атакой (аутоиммунная реакция) на мембранные белки нервной ткани, могут имитировать течение инфекционного энцефалита.

При дифференциальной диагностике менингита и остеоартрита при наличии симптома ригидности шейной мускулатуры обращают внимание на характер ограничения подвижности шеи. При остеоартрите больной испытывает затруднения при попытке повернуть шею в любую сторону. При менингите трудности возникают только при попытке опустить голову в направлении вниз.

Постановка диагноза бактериальный или вирусный менингит осуществляется на основании результатов анализа цереброспинальной жидкости (люмбальная пункция). Исследование в формате МРТ проводится для подтверждения диагноза энцефалит. Развитие патологии сопровождается характерными изменениями в мозговой ткани, которые обнаруживаются в ходе нейровизуализации.

На снимках МРТ при вирусном энцефалите, спровоцированном вирусом простого герпеса, просматривается отек тканей в височной доле и орбитофронтальной области. Эти отделы мозга наиболее часто повреждаются при ВПГ-энцефалите. При лейкоэнцефалопатии мультифокального (многоочагового) типа выявляются признаки демиелинизации нервных волокон.

Исследование МРТ позволяет дифференцировать такие патологии, как абсцесс мозга и тромбоз в зоне сагиттального синуса, которые сопровождаются симптоматикой, схожей с признаками вирусного энцефалита. Другие методы инструментального обследования: электроэнцефалограмма (выявление параметров биоэлектрической активности мозга), электронейромиография (определение тонуса скелетной мускулатуры).

Методы лечения

Лечение воспалений, затронувших ткани головного мозга, проводится с учетом причин возникновения и симптомов. При воспалительных процессах, спровоцированных бактериальными агентами, назначают антибактериальные препараты и кортикостероиды (Преднизолон, Дексаметазон).

Эмпирическое (без подтверждения причины) лечение антибиотиками проводится при подозрении на бактериальный менингит, если из-за противопоказаний (повышенные значения внутричерепного давления, неврологический дефицит очагового типа, судорожный синдром, помрачение сознания, отек диска основания зрительного нерва, нарушение свертываемости крови) невозможно сделать люмбальную пункцию.

Если патология вызвана вирусами, показаны противовирусные средства (Ацикловир, Ганцикловир). При паразитарных инвазиях лечение проводится противопаразитарными лекарствами. Для коррекции значений температуры тела назначают противовоспалительные средства нестероидного типа и другие лекарства с жаропонижающим действием (Парацетамол). Другие группы препаратов для симптоматической терапии:

- Корректоры метаболизма в нервной ткани (витаминные комплексы, Пирацетам, Гамма-аминомасляная кислота).

- Противосудорожные (Диазепам).

- Противорвотные (Метоклопрамид).

- Обезболивающие (Кетопрофен, Лорноксикам).

- Миорелаксанты (Мидокалм).

Лечение предполагает проведение мер, направленных на устранение дегидратации (обезвоживание организма), отека и набухания вещества мозга. Назначают препараты: Маннитол, Фуросемид, Глицерол (30%), Ацетазоламид. Для десенсибилизации (снижения повышенной чувствительности организма) назначают препараты: Клемастин, Хлоропирамин.

Терапия кортикостероидами оказывает десенсибилизирующее, дегидратирующее, противовоспалительное действие, параллельно снижая нагрузку на кору надпочечников. Внутривенное введение раствора Декстрана способствует улучшению микроциркуляции крови. Антигипоксанты, к примеру, Мексидол, повышают устойчивость нервной ткани к кислородному голоданию.

Параллельно назначают лекарства (Декстроза, Декстран, Калия хлорид) для поддержания гомеостаза (система саморегуляции физиологических процессов, протекающих в организме) и водно-электролитного баланса. Для поддержания нормального кровоснабжения мозгового вещества назначают ангиопротекторы (уменьшают проницаемость сосудов, стимулируют метаболические процессы в тканях сосудистой стенки) – Винпоцетин, Пентоксифиллин.

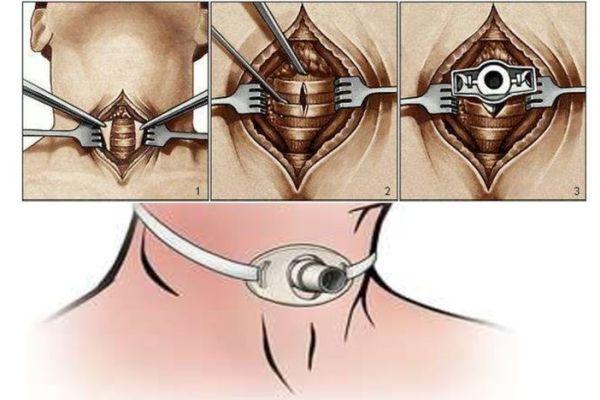

Осуществляется постоянный контроль функций дыхательной и сердечно-сосудистой системы. При необходимости проводится оксигенотерапия (искусственная подача в организм кислорода). При наличии показаний пациента могут подключить к аппарату ИВЛ (вентиляция легких), выполнить процедуру интубации (введение в трахею эндотрахеальной трубки для обеспечения проходимости дыхательных путей) или трахеостомии (хирургическая операция по созданию соустья между трахеей и окружающей средой).

Лечение при абсцессе предполагает проведение хирургической операции, чаще стереотаксической аспирации (отсасывание гнойного содержимого из очага) или дренирования (отведение жидкого содержимого через установленную дренажную систему).

Возможные осложнения

Последствия воспаления, протекающего в тканях мозга, зависят от причин, спровоцировавших заболевание, степени выраженности симптомов и характера течения. Прогноз составляется индивидуально с учетом формы заболевания, возраста и состояния здоровья пациента. При остропротекающих бактериальных менингитах и вирусных энцефалитах возможен летальный исход. К примеру, при герпетических инфекциях смертность среди пациентов, не получающих лечения, составляет 70-80%.

Воспаление мозга – группа заболеваний разной этиологии с варьирующейся симптоматикой и характером течения. Дифференциальная диагностика и корректная терапия позволяют эффективно бороться с нарушениями.

Читайте также: