Инфекционный процесс это патогенный микроорганизм

Инфекция– сложный биологический процесс, возникающий в результате проникновения патогенных микробов в организм и нарушения постоянства его внутренней среды.

Возникновение инфекции зависит от нескольких факторов: степени патогенности (вирулентности) микроба, состояния макроорганизма и условий внешней среды.

Патогенность – это способность микроба определенного вида при соответствующих условиях вызывать характерное для него инфекционное заболевание. Следовательно, патогенность есть видовой признак.

Вирулентность– это степень патогенности определенного штамма микроба, т. е. индивидуальный признак. Например, бацилла сибирской язвы является патогенной, так как обладает свойством вызывает заболевание сибирской язвой. Но штамм одной культуры вызывает заболевание и смерть через 96 часов, а другой – через 6-7 дней. Следовательно, вирулентность первого штамма более высокая, чем второго.

Вирулентность микроба может быть повышена путем его пассажей через чувствительный организм лабораторных животных, т.е. последовательным заражением ряда животных (после гибели первого зараженного животного выделенными из него микробами заражают следующее животное и т.д.).

В естественных условиях вирулентность бактерий повышается путем пассажа через восприимчивый организм, поэтому больных заразной болезнью необходимо немедленно изолировать от здоровых.

Снизить вирулентность микроба в лабораторных условиях можно путем пересевов и выращивания на питательных средах при повышенной температуре или при добавлении в среду некоторых химических веществ (бычья желчь, слабый раствор карболовой кислоты и пр.). Основываясь на этом принципе, готовят ослабленные живые вакцины, которые затем применяют против заразных болезней. Вирулентность микроба может понижаться и в естественных условиях под действием солнечных лучей, высушивания и пр.

Таким образом, вирулентность как мера патогенности – величина переменная. Она может быть повышена, понижена и даже утеряна.

Патогенность как особое качество болезнетворного вида микроба проявляется в агрессивных его свойствах и в токсическом действии на организм. Агрессивность– это способность патогенного микроба жить, размножаться и распространяться в организме, противостоять неблагоприятным влияниям, оказываемым организмом. Некоторые патогенные микробы, размножаясь в организме или на питательной среде в пробирке, вырабатывают растворимые продукты, получившие название агрессины. Назначение агрессинов - подавлять действие фагоцитов. Сами агрессины безвредны для организма, но если их прибавить к несмертельной дозе культуры соответствующего микроба, они вызывают смертельно протекающую инфекцию.

Токсичность – способность патогенного микроба вырабатывать и выделять ядовитые вещества, вредно действующие на организм. Токсины бывают двух видов – экзотоксины и эндотоксины.

Экзотоксины– выделяются в окружающую среду при жизни микробов в организме или на искусственных питательных средах, а также в пищевых продуктах. Они очень ядовиты. Например, 0,005 мл жидкого столбнячного токсина или 0,0000001 мл ботулинического токсина убивает морскую свинку.

Микробы, способные образовывать токсины, получили название токсигенных.

Под влиянием нагревания и света экзотоксины легко разрушаются, а под действием некоторых химических веществ теряют токсичность.

Эндотоксины прочно связаны с телом микробной клетки и освобождаются только после ее гибели и разрушения. Они весьма устойчивы при действии высоких температур и не разрушаются даже после нескольких часов кипячения. Ядовитое действие многих бактерийных экзотоксинов связано с ферментами – лецитиназой (разрушает эритроциты), коллагеназой, гиалуронидазой (расщепляет гиалуроновую кислоту) и рядом других ферментов, которые производят в организме разрушение жизненно важных соединений. Условленно также, что некоторые патогенные бактерии (дифтерийные стафилококки и стрептококки) продуцируют фермент дезоксирибонуклеазу

В процессе жизнедеятельности патогенные микробы выделяют и другие вещества, обусловливающие их вирулентность.

Пути внедрения патогенных микробов в организм

Место проникновения патогенных микробов в организм называется входными воротами инфекции.

В естественных условиях заражение происходит через пищеварительный тракт (алиментарный путь), когда в пищу или в воду попадают патогенные микроорганизмы.

Болезнетворное начало может проникать через поврежденные, а при некоторых инфекционных болезнях (бруцеллез) и неповрежденные слизистые оболочки рта, носа, глаз, мочеполовых путей и кожу.

Судьба патогенных микробов, попавших в организм, может быть различной – в зависимости от состояния организма и вирулентности возбудителя. Некоторые микробы, попав с током крови в определенные органы, оседают (задерживаются) в их тканях, размножаются в них, выделяют токсины и вызывают заболевание. Например, возбудитель туберкулеза в легочной ткани.

Любая инфекционная болезнь, независимо от клинических признаков и локализации микроба в организме, представляет собой заболевание всего организма.

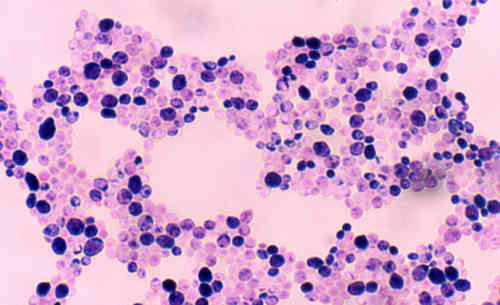

Если патогенные микробы проникли в кровеносные сосуды и начинают размножаться в крови, то они очень быстро проникают во все внутренние органы и ткани. Такую форму инфекции называют септицемией. Она характеризуется быстротой и злокачественностью течения и нередко заканчивается смертельным исходом.

Когда микробы находятся в крови временно и не размножаются в ней, а посредством ее только переносятся в другие чувствительные ткани и органы, где затем уже размножаются, инфекцию принято называть бактериемией.

Иногда микробы, проникнув в организм, остаются только в поврежденной ткани и, размножаясь выделяют токсины. Последние, проникая в кровь, вызывают общее тяжелое отравление (столбняк, злокачественный отек). Такой процесс называется токсемией.

Пути выделения патогенных микробов из организма также различны: со слюной, мокротой, мочой, калом, молоком, выделениями из родовых путей.

Условия возникновения инфекций и значение состояния организма в этом процессе

Для возникновения инфекционного процесса требуется минимально заражающая доза микроба; однако чем больше проникло в организм микробов, тем скорее развивается болезнь. Чем вирулентнее микроб, тем быстрее наступают все клинические признаки болезни. Имеют значение и ворота инфекций. Например, после введения в легкие морской свинки 1 – 2 туберкулезных микробов может возникнуть заболевание, а чтобы вызвать заболевание путем подкожной инъекции микробов, надо ввести не меньше 800 живых туберкулезных палочек.

Одно из необходимых условий для возникновения заболевания – восприимчивость организма к данной инъекции очень восприимчивы, а к другим устойчивы. Например, крупный рогатый скот не заражается сапом лошадей, а чума свиней совершенно неопасно в смысле заражения для человека.

Течение инфекционного заболевания

Инфекционный процесс проявляется не сразу после внедрения патогенного микроба в организм, а спустя некоторый срок.

Время от внедрения микробов в организм до появления первых клинических признаков заболевание называют скрытым, или инкубационным, периодом.

Продолжительность его определяется вирулентностью и количеством внедрившихся микробов, воротами инфекции, состоянием организма и окружающими условиями. Однако при каждом заразном заболевании инкубационный период боле или менее постоянен.

За период инкубации внедрившиеся микробы размножаются, производят качественные биологические изменения в организме, в результате чего появляются клинические признаки.

По длительности течения инфекции бывают острые, кратковременно протекающие (ящур, холера, сибирская язва и многие др.). Большинство инфекций относится к острым.

Инфекционные болезни людей и животных могут наблюдаться в виде единичных случаев, именуемых спорадическими. Когда инфекция быстро распространяется среди людей и охватывает населенные пункты значительной территории, такое распространение инфекции принято называть – эпидемия, соответственно инфекция среди животных – эпизоотия.

Инфекционные болезни по природе отличаются от других заболеваний следующими свойствами: наличием живого возбудителя, заразительностью (передаются от больных здоровым), инкубационным периодом, иммунитетом (невосприимчивостью) переболевших. Последний наступает не всегда.

Источники и пути распространения инфекции

Основной источник и переносчик заразного начала – больной организм. От больного могут заражаться люди, животные.

Зараженная почва может быть источником заражения. Болезни, при которых заражение происходит в результате попадания патогенных микробов из почвы, получили название почвенных инфекций (сибирская язва, газовая гангрена и др.). Почва может быть источником попадания патогенных микробов в пищевые продукты.

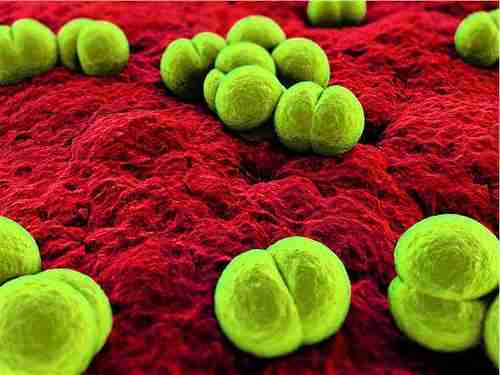

Патогены представляют собой микроскопические организмы, которые вызывают или могут вызывать заболевание. Различные виды возбудителей инфекций включают бактерии, вирусы, протисты (амеба, плазмодий и т. д.), грибы, паразитические черви (плоские черви и круглые черви ) и прионы. Хотя эти патогены вызывают множество заболеваний, начиная от незначительных до опасных для жизни, важно отметить, что не все бактерии являются патогенными.

Фактически, наш организм содержит тысячи видов бактерий, грибов и простейших, которые являются неотъемлемой частью микробиома (микрофлоры) человека. Эти микроорганизмы полезны и важны для правильной работы биологических процессов, таких как пищеварение и функция иммунной системы. Они вызывают проблемы только в редких случаях, когда ослабевают функции иммунной системы. Напротив, действительно патогенные организмы имеют одну цель: выжить и размножаться любой ценой. Возбудители инфекций специально приспособлены для заражения живых организмов в обход иммунной системы хозяина. Они распространяются внутри тела и покидают его для заражения другого хозяина.

Как передаются патогены?

Патогены могут передаваться либо прямым, либо косвенным путем. Прямая передача включает распространение патогенов путем прямого контакта тела с телом. Такой тип передачи может происходить от матери к ребенку, как показано на примере ВИЧ, вируса Зика и сифилиса. Другие типы прямого контакта, через которые могут распространяться патогены, включают касание (метициллин-резистентный стафилококк), поцелуи (простой герпес) и сексуальный контакт (папилломавирусы человека).

Патогены способны также распространяться путем косвенной передачи, которая включает контакт с поверхностью или веществом, которые заражены вредоносными микроорганизмами, а также контакт и передача через животное или укс насекомых. Типы косвенной передачи включают:

- Воздушно-капельный (как правило, чиханьем, кашлем, смехом и т. д.). Вредоносные микроорганизмы остаются подвешенным в воздухе и вдыхается или контактирует с дыхательными мембранами другого человека.

- Капельки - патогены, содержащиеся в каплях жидкости организма (слюна, кровь и т. д.) контактируют с другим человеком или загрязняют поверхность. Капли слюны чаще всего распространяются через чиханье или кашель.

- Еда - передача инфекции происходит путем употребления зараженной и неправильно обработанной пищи.

- Вода - патоген распространяется через потребление или контакт с загрязненной водой.

- Животные - патоген распространяется от животных к людям. К примеру, при укусе насекомых или контакте людей с дикими или домашними животни.

Несмотря на то, что невозможно полностью предотвратить передачу патогенов, лучший способ минимизировать вероятность инфекционных заболеванием - поддерживать правильную гигиену. Не забывайте мыть руки после использования туалета, обрабатывайте сырые продукты и различные поверхности, которые подвергаются воздействию микробов, а также своевременно убирайте экскременты домашних питомцев.

Типы патогенов

Патогены очень разнообразны и состоят из прокариотических и эукариотических организмов. Наиболее распространенными патогенами являются бактерии и вирусы. Хотя оба способны вызвать инфекционное заболевание, бактерии и вирусы отличаются друг от друга. Бактерии являются прокариотическими клетками, которые вызывают заболевание, продуцируя токсины. Вирусы представляют собой частицы нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), заключенные внутри оболочки белка или капсида. Они вызывают заболевание, захватывая клеточную систему своего хозяина, чтобы создать многочисленные копии вируса. Эта активность уничтожает клетку-хозяина в процессе. Эукариотические возбудители инфекций включают грибы, протистов и паразитических червей.

Прионы - это уникальный тип патогена, который является белком, а не живым организмом. Белки прионов имеют те же аминокислотные последовательности, что и обычные белки, но сложены в неправильную форму. Эта измененная форма делает прионные белки заразными, поскольку они влияют на другие нормальные белки, заставляя спонтанно принимать инфекционную форму. Прионы обычно влияют на центральную нервную систему. Они, как правило, собираются вместе в тканях мозга, что приводит к ухудшению состояния мозга. Прионы вызывают смертельное нейродегенеративное заболевание Крейтцфельдта-Якоба у людей, а также губчатую энцефалопатию у крупного рогатого скота.

Бактерии ответственны за ряд инфекций, которые варьируются от бессимптомных до внезапных и интенсивных. Заболевания, вызванные патогенными бактериями, обычно являются результатом производства токсинов. Эндотоксины служат компонентами стенки бактериальных клеток, высвобождающиеся после смерти или ухудшения состояния бактерий. Эти токсины вызывают различные симптомы, включая лихорадку, изменения артериального давления, озноб, септический шок, повреждение органов и даже смерть.

Экзотоксины продуцируются бактериями и высвобождаются в окружающую среду. Три типа экзотоксинов включают цитотоксины, нейротоксины и энтеротоксины. Цитотоксины повреждают или уничтожают определенные типы клеток организма. Бактерии Streptococcus pyogenes продуцируют цитотоксины, называемые эритротоксинами, которые разрушают клетки крови, повреждают капилляры и вызывают симптомы, связанные с некротическим фасциитом.

Нейротоксины являются ядовитыми веществами, которые действуют на нервную систему и мозг. Бактерии Clostridium botulinum высвобождают нейротоксин, вызывающий мышечный паралич. Энтеротоксины влияют на клетки кишечника, провоцируя сильную рвоту и диарею. Бактериальные виды, которые производят энтеротоксины, включают Bacillus, Clostridium, Escherichia, Staphylococcus и Vibrio.

- Clostridium botulinum: отравление ботулизмом, затрудненное дыхание, паралич;

- Streptococcus pneumoniae: пневмония, ангина, менингит;

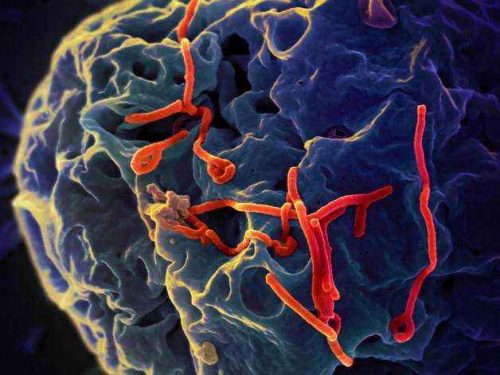

Вирусы - это уникальные патогены, поскольку они не являются клетками, а сегментами ДНК или РНК, заключенными внутри капсида (белковая оболочка). Они вызывают заболевание, заражая клетки и заставляя клеточные структуры вырабатывать больше вирусов быстрыми темпами. Вирусы противодействуют или предотвращают обнаружение иммунной системой и энергично размножают внутри клетки-хозяина. Эти микроскопические вредоносные частички инфицируют не только клетки животных и растений, но также заражают бактерии и археи.

Вирусные инфекции у людей варьируются по тяжести от умеренных до смертельно опасных (Эбола). Они часто мигрируют и заражают определенные ткани или органы в организме. Вирус гриппа имеет родство с тканям дыхательной системы, что приводит к симптомам, затрудняющим дыхание. Вирус бешенства обычно заражает ткани центральной нервной системы, а различные вирусы гепатита локализируются в печени. Некоторые вирусы также связаны с развитием определенных типов рака. Вирусы папилломы человека связаны с раком шейки матки, гепатит В и С провоцируют возникновения рака печени, а вирус Эпштейна-Барра связан с лимфомой Беркитта.

- Вирус Эбола: геморрагическая лихорадка Эбола;

- Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ): пневмония, фарингит, менингит;

- Вирус гриппа: грипп, вирусная пневмония;

- Норовирус: вирусный гастроэнтерит (желудочный грипп);

- Вирус ветряной оспы: ветряная оспа (ветрянка);

- Вирус Зика: вирусная болезнь Зика, микроцефалия (у младенцев).

Грибы - эукариотические организмы, которые включают дрожжи и плесень. Заболевание, вызванное грибами, редко встречается у людей и обычно является результатом повреждения физического барьера (кожи, слизистой оболочки и т.д.) или нарушений в работе иммунной системы. Патогенные грибы часто вызывают заболевание, переходя от одной формы роста к другой. То есть, одноклеточные дрожжи демонстрируют обратимый рост от дрожжеподобной до плесневой формы, тогда как плесень переходит к дрожжеподобному росту.

Дрожжи Candida albicans меняют морфологию, переключаясь с округлого возрастающего роста клеток на плетевидный (нитевидный) удлиненный клеточный рост, основанный на ряде факторов. Эти факторы включают изменения температуры тела, рН и наличия определенных гормонов. C. albicans вызывает вагинальные дрожжевые инфекции. Подобным же образом гриб Histoplasma capsulatum существует как нитчатая плесень в естественной среде обитания почвы, но при попадании в организм переключается на почкообразный рост дрожжей. Импульсом для этого изменения является повышенная температура в легких по сравнению с температурой почвы. H. capsulatum вызывает тип инфекции легких, называемый гистоплазмозом, который может развиться в легочные заболевания.

- Aspergillus spp.: бронхиальная астма, аспергиллез легких;

- Candida albicans: оральный кандидоз, вагинальные дрожжевые инфекции;

- Epidermophyton spp.: атлетическая стопа, стригущий лишай;

- Histoplasma capsulatum: гистоплазмоз, пневмония;

- Trichophyton spp.: заболевания кожи, волос и ногтей.

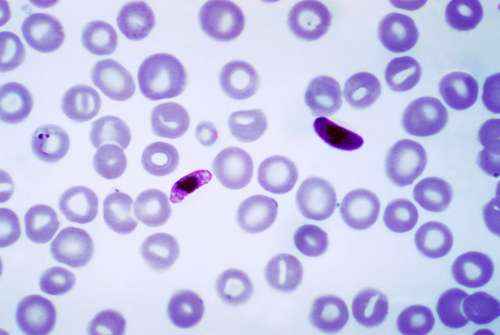

Простейшие - крошечные одноклеточные организмы из царства протисты. Это очень разнообразное царство включает в себя такие организмы, как водоросли, амебы, эвглена, плазмодий и слизевики. Большинство протистов, которые вызывают заболевание у людей, являются простейшими. Они делают это путем паразитного питания и размножения за счет хозяина. Паразитарные простейшие обычно передаются людям через зараженную почву, пищу или воду. Они также могут передаваться животными и через укусы насекомых.

Амеба Naegleria fowleri, обычно встречающаяся в почвенных и пресноводных местах обитания, также называется мозговой амебой, так как вызывает заболевание, называемое первичным амебным менингоэнцефалитом (ПАМ). Эта редкая инфекция обычно возникает, когда люди купаются в зараженной воде. Амеба мигрирует из носа в мозг, где повреждает ткани мозга.

- Giardia lamblia: лямблиоз (диарейные заболевания);

- Entamoeba histolytica: амебная дизентерия, амебный абсцесс печени;

- Plasmodium spp.: малярия;

- Trypanosoma brucei: африканская сонная болезнь;

- Trichomonas vaginalis: трихомониаз (инфекция, передающаяся половым путем);

- Toxoplasma gondii: токсоплазмоз, биполярное расстройство, депрессия, болезни глаз.

Эти паразиты заражают ряд различных организмов, включая растения, насекомых и животных. Паразитические черви, также называемые гельминтами, включают нематоды (круглые черви) и платигельминт (плоские черви). Анкилостомы, острицы, нитевидные черви, власоглав и трихинеллы являются типами паразитических круглых червей. Паразитические плоские черви включают ленточных червей и трематод. У людей большинство этих червей заражают кишечник, но иногда распространяются на другие участки тела. Кишечные паразиты прикрепляются к стенкам пищеварительного тракта и питаются за счет хозяина. Они производят тысячи яиц, которые вылупляются либо внутри, либо снаружи тела.

Паразитические черви распространяются через контакт с загрязненной пищей и водой. Они также могут передаваться от животных и насекомых людям. Не все паразитические черви заражают пищеварительный тракт. Плоские черви - шистосомы могут проникать в органы тела (печень, селезенка, легкие), вызывая потерю крови, обструкцию толстой кишки, увеличение селезенки или чрезмерное накопление жидкости в брюшной полости. После того, как самки откладывают яйца, некоторое количество яиц выходит из организма с мочой или фекалиями. Шистосомы передаются при контакте с зараженной личинками водой. Они попадают в организм, проникая через кожу.

Среди посторонних микроорганизмов, попадающих в пищевое производство, на пищевые продукты могут встречаться и патогенные, вызывающие тяжёлые инфекционные заболевания и пищевые отравления.

Патогенными называют такие микроорганизмы, которые вызывают заболевания человека, животных и растений. Они характеризуются тремя основными свойствами: патогенностью, вирулентностью и токсинообразованием.

Патогенность - это потенциальная способность определённого вида микробов приживаться в макроорганизме, размножаться в нем и вызывать определённое заболевание (греч. pathos – страдание, болезнь; genes – рождающий). Патогенность является постоянным видовым признаком болезнетворных микроорганизмов.

Для сравнения и оценки патогенности возбудителей того или иного заболевания предложено понятие вирулентности (лат.virulentus – ядовитый), которое характеризует степень болезнетворного действия микроорганизма. Вирулентность не является видовым (постоянным) признаком данного микроорганизма. Под влиянием условий внешней среды (воздействие света, химических веществ, высушивание и т.п.) она может быть повышена, понижена и даже утеряна. Искусственное понижение вирулентности патогенных микробов широко используют при изготовлении вакцин, применяемых для профилактики ряда инфекционных заболеваний. Вирулентность микроорганизмов присуща только живым, активно функционирующим клеткам.

Почти все возбудители заболеваний по отношению к организму-хозяину (человек, животное, растение) являются паразитами. Патогенные микроорганизмы вырабатывают ядовитые вещества - токсины. Такие микроорганизмы называют токсигенными. Токсины обуславливают болезненные явления в организме человека и животных. Поступая в кровь и лимфу, они поражают внутренние органы и вызывают отравление организма различной степени тяжести. Микроорганизмы вырабатывают экзотоксины и эндотоксины.

Экзотоксины синтезируют как грамположительные, так и грамотрицательные бактерии. У грамположительных бактерий они выделяются клеткой в окружающую среду. У грамотрицательных бактерий (холерный вибрион, токсигенные кишечные палочки, сальмонеллы) некоторые экзотоксины синтезируются только при определенных условиях непосредственно в инфицированном организме, освобождаясь из клетки только после ее разрушения.

Все известные экзотоксины являются белками, среди которых есть термолабильные и термостабильные. Как правило экзотоксины неустойчивы к высоким температурам - разрушаются при 60-80°С в течение 10-60 минут. Исключение составляют ботулинический, стафилококковый и некоторые другие экзотоксины, выдерживающие кипячение в течение нескольких минут.

Все они обладают высокой силой действия (токсины микробного происхождения – самые сильные в природе) высокой избирательностью и строго специфичностью действия, которое они проявляют после инкубационного периода. Так, столбнячный токсин - типичный нервный яд, поражает двигательные нервные клетки, дифтерийный токсин повреждает надпочечники и мышцу сердца.

Экзотоксины являются сильными антигенами и индуцируют образование в макроорганизме антител, т.е. антитоксинов, которые нейтрализуют их действие. Экзотоксины разрушают эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и другие элементы формулы крови, а также культур тканей. Многие экзотоксины подавляют жизненно важные процессы в клетке: синтез белка (дифтерийный токсин), перенос электронов по цепи. Например, экзотоксин Clostridium botulinum подавляет выделение ацетилхолина в нервно-мышечном синапсе и блокирует передачу нервного импульса на мышечное волокно. Экзотоксины очень ядовиты. Например, человек погибает от 0,00025г столбнячного токсина, что в 20 раз меньше смертельной дозы яда кобры и в 150 раз меньше смертельной дозы стрихнина.

Эндотоксины прочно связаны с микробной клеткой, при жизни микроорганизма они не выделяются во внешнюю среду и освобождаются только после их гибели. Вырабатывают их только грамотрицательные бактерии, например, салмонеллы - возбудители брюшного тифа и паратифов, а также условно-патогенные микроорганизмы, в том числе некоторые разновидности кишечной палочки и протея. Эндотоксины представляют собой липополисахаридный комплекс, входящий в состав липополисахаридного слоя клеточной стенки бактерий.

Эндотоксины, образующие только грамотрицательные бактерии, представлены липополисахаридами и связанными с ними белками. В отличие от экзотоксинов, они более устойчивы к высокой температуре. Некоторые из них выдерживают кипячение и автоклавирование при 120°С в течение 30 минут. Эндотоксины являются воспалительными агентами: они увеличивают проницаемость капилляров и оказывают разрушительное действие на клетки. Они не обладают такой строгой специфичностью действия на организм, как экзотоксины и вызывают общие признаки отравления: головную боль, слабость, отдышку, повышение температуры и т.п. Воздействие эндотоксинов на макроорганизм более слабое, чем у экзотоксинов.

Роль патогенных микроорганизмов в развитии инфекционного процесса. Инфекционный процесс – это сложный биологический процесс взаимодействия макро- и микроорганизма, который проявляется совокупностью разнообразных симптомов, возникающих в результате внедрения и размножения патогенных микробов в макроорганизме. Крайней степенью этого взаимодействия являются инфекционные заболевания. Они характеризуются рядом признаков. Прежде всего, возбудители подобных заболеваний могут передаваться от больного человека здоровому, что приводит к широкому распространению инфекционных заболеваний (эпидемиям).

Заболевание проявляется не сразу после проникновения в макроорганизм возбудителя заболевания. Время от внедрения его в организм до проявления первых признаков болезни называется инкубационным (скрытым) периодом.

Инфекционный процесс может быть острым (длится несколько дней или недель) или хроническим (длится месяцами и даже годами).

Попадание патогенных микроорганизмов в макроорганизм далеко не всегда приводит к возникновению инфекционного заболевания. Для развития инфекционного процесса необходимо: внедрение в организм достаточного количества микробов, обладающих определенной степенью патогенности (при малом их количестве болезнь может не развиться), и наличие восприимчивости к инфекции со стороны макроорганизма. Так, недостаточное питание, охлаждение, чрезмерное физическое или психическое напряжение, возраст и т.д. повышают восприимчивость к инфекции, поскольку снижаются защитные силы организма, нарушается процесс образования антител.

Источники и пути передачи инфекции. Источниками инфекции могут быть больной человек и животные, а также бактерио- и вирусоносители. Даже после выздоровления иногда люди и животные остаются носителями патогенных микробов на более или менее длительный срок и выделяют их в окружающую среду через слюну, слизь при чихании, мочу, кал, тем самым, способствуя их распространению без проявления явных признаков болезни. Такое носительство возникает после кишечных инфекций (брюшного тифа, дизентерии, паратифа, холеры), а также после ангины, полиомиелита, менингита и др.

Пути передачи инфекции от больного человека здоровому различны. Это может быть либо путь прямого контакта, либо косвенными путями. К косвенным путям передачи относятся фекально-оральный (через воздух, воду, почву, пищевые продукты, загрязненные руки, предметы обихода и т.п.) и воздушно-капельный или воздушно-пылевой. Фекально-оральным путем передается инфекция, локализованная в кишечнике и попадающая в фекалии (брюшной тиф, холера, дизентерия и др.). Возбудители инфекции, локализованные на слизистых оболочках верхних дыхательных путей (коклюш, грипп, туберкулез легких, ангина и т.д.), передаются воздушно-капельным и воздушно-пылевым способом. В первом случае патогенные микроорганизмы передаются через воздух, в котором они находятся в виде аэрозолей (в капельках, попадающих при чихании, кашле). Во втором – с пылью (при высыхании капелек слизи). К косвенным путям относится также трансмиссионный, когда переносчиками инфекции являются некоторые насекомые (клещи, блохи, вши, комары, мухи) и грызуны.

Место, через которое происходит заражение патогенными микроорганизмами, называют входными воротами. Так, при кишечных инфекциях входными воротами является пищеварительный тракт, при вирусном гриппе – верхние дыхательные пути. Но есть микроорганизмы, которые могут проникать через любые ворота (например, стафилококк, возбудитель чумы).

Иммунитет. Обычно люди, перенесшие какие-либо инфекционные заболевания, вторично ими не заболевают. Невосприимчивость макроорганизма к инфекции называется иммунитетом. Он бывает врожденным и приобретенным.

Врожденный (видовой, наследственный) иммунитет представляет собой невосприимчивость некоторых видов животных к возбудителям болезней, поражающих другие виды. Он передается наследственным путем от одного поколения другому, как и другие наследственные признаки. Например, люди невосприимчивы к возбудителям чумы рогатого скота и собак, куриной холере, а животные устойчивы к ряду инфекционных болезней человека (брюшному тифу, скарлатине, ветряной оспе и др.).

Приобретенный иммунитет по наследству не передается. Он подразделяется на активный и пассивный. Активный иммунитет возникает либо в результате перенесенного заболевания (постинфекционный), либо в результате введения вакцин (поствакциональный). В обоих случаях макроорганизм сам активно участвует в выработке защитный веществ (антител) против возбудителя и его токсинов. Активный иммунитет, полученный после перенесенного заболевания, сохраняется длительное время, а иногда и всю жизнь (после оспы, кори). Вакцина – это медицинский препарат, состоящий из ослабленных или убитых возбудителей инфекционных болезней, а также их обезвреженных токсинов (антитоксинов). После вакцинации организм через 2-10 сут вырабатывает активный иммунитет, сохраняющийся от нескольких месяцев до года и более. К пассивному иммунитету относится естественный иммунитет новорожденных, когда, когда иммунитет передается им с кровью матери через плаценту или молоко (он сохраняется 6-7 мес), и искусственный иммунитет (постсывороточный), который создается при введении иммунных сывороток – лечебных препаратов, содержащих готовые антитела.

Механизм возникновения иммунитета к инфекционным заболеваниям чрезвычайно сложен. И.И.Мечников установил, что в макроорганизме в ответ на проникновение патогенных микробов возникает местный воспалительный очаг, куда устремляются различные подвижные клетки из крови (микро- и макрофаги), которые в конечном счете захватывают и переваривают патогенные микроорганизмы, тем самым спасая макроорганизм. Эти клетки ин назвал фагоцитами, а явление – фагоцитозом. Учение И.И.Мечникова о фагоцитозе легло в основу фагоцитарной теории иммунитета.

Читайте также: