Инфекционный мононуклеоз на латинском

I

Мононуклеоз инфекционный (mononucleosis infectiosa; греч. monos один + лат. nucleus ядро + -ōsis; синоним: болезнь Пфейффера, болезнь Филатова, мононуклеозная ангина, острый доброкачественный лимфобластоз)

инфекционная болезнь, протекающая в типичных случаях остро с интоксикацией, поражением небных и глоточной миндалин, увеличением лимфатических узлов (преимущественно шейных), печени, селезенки и характерными изменениями крови.

Этиология. Возбудитель М.и. — вирус Эпстайна — Барр — относится к семейству вирусов герпеса и морфологически не отличим от вируса простого герпеса. Предполагают, что при определенных условиях вирус Эпстайна — Барр может способствовать развитию опухолей, например лимфомы Беркитта (см. Лимфосаркома). Не исключена роль этих вирусов в генезе В-клеточной лимфомы при иммунодефицитных состояниях.

Эпидемиология. Источниками возбудителя инфекции являются больной М.и. человек и вирусоноситель. Заражение происходит воздушно-капельным путем, при непосредственном контакте (например, при поцелуе), через загрязненные слюной предметы обихода.

В слюне вирус обнаруживается в конце инкубационного периода болезни, в период ее разгара и иногда спустя 6 мес. и более после выздоровления. Выделение вируса отмечается у 10—20% лиц, в прошлом перенесших М.и. Вирусы Эпстайна — Барр в латентной форме могут сохраняться в В-лимфоцитах и в эпителии слизистой оболочки ротоглотки.

Инфекционный мононуклеоз встречается повсеместно, болеют лица всех возрастных групп. В развитых странах заболевание регистрируется преимущественно среди подростков и лиц молодого возраста, пик заболеваемости приходится на 14—16 лет у девушек и на 16—18 лет у юношей. В развивающихся странах чаще болеют дети младших возрастных групп. Очень редко М.и. встречается у взрослых старше 40 лет, т.к. большинство людей в этом возрасте иммунны к этой инфекции. У детей до 2 лет заболевание, как правило, не диагностируется в связи с латентным течением. Инфекционный мононуклеоз мало контагиозен: наблюдаются главным образом спорадические случаи, изредка небольшие эпидемические вспышки.

Патогенез, патологическая анатомия. Попадая на слизистую оболочку рото- и носоглотки, возбудитель М.и. по лимфатическим сосудам заносится в шейные лимфатические узлы: в дальнейшем отмечается генерализация инфекции гематогенным путем. В лимфатических узлах происходит пролиферация ретикулярных и лимфоидных клеток с образованием крупных мононуклеарных форм, нередко возникают очаговые некрозы. Подобные изменения наблюдаются также в миндалинах и селезенке. В генезе ангины большую роль играет вторичная бактериальная флора. В печени образуются лимфоидные клеточные инфильтраты.

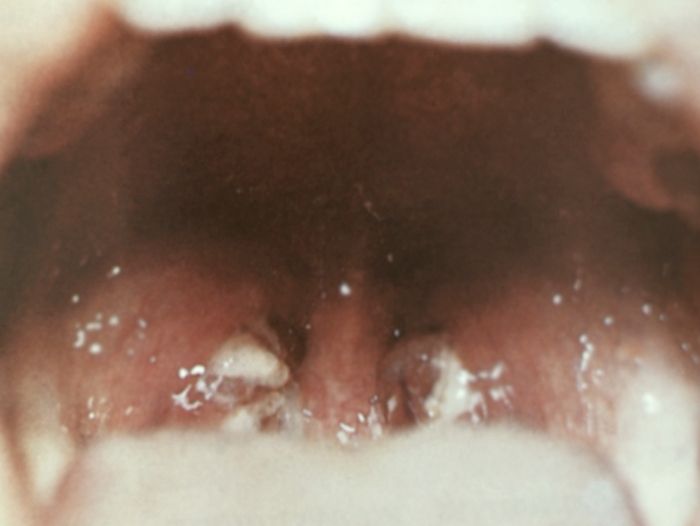

Клиническая картина. Инкубационный период — от 4 до 60 дней, чаще 7—10 дней. Как правило, заболевание развивается постепенно, весь симптомокомплекс развертывается обычно к концу первой недели. Температура тела у большинства больных повышается до 38—39°; температурная кривая имеет неправильный или ремиттирующий характер. Больные жалуются на недомогание, головную боль, боль в горле. С первых дней болезни в связи с поражением глоточной миндалины часто нарушается носовое дыхание, отмечаются гнусавость, храпящее дыхание полуоткрытым ртом. Начинают также увеличиваться лимфатические узлы, особенно расположенные по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы и под углом нижней челюсти: наибольших размеров (1—3 см в диаметре) они достигают к 3—4-му дню болезни. Увеличенные лимфатические узлы плотноваты, мало болезненны. Иногда в их окружении обнаруживается пастозность шейной клетчатки. Помимо шейных увеличиваются подмышечные. локтевые, паховые, медиастинальные, мезентериальные лимфатические узлы. Наблюдаются отечность и умеренная гиперемия небных миндалин, дужек и язычка, задней стенки глотки. Нередко на миндалинах появляются налеты в виде островков, полосок или сплошные. Обычно они беловато-желтые или грязно-серые, рыхлые, бугристые, легко снимаются и растираются. Иногда (у больных с частыми ангинами в анамнезе) налеты плотные, частично состоят из фибрина. При сплошных налетах поверхность миндалин остается плоской (в отличие от дифтерии ротоглотки, при которой налеты располагаются на выпуклой поверхности миндалин). Очень редко наблюдается некротическое поражение миндалин. Внешний вид больного М.и. и изменения в ротоглотке изображены на рис. 1 и 2. При задней риноскопии (Риноскопия) можно выявить изменения глоточной миндалины, аналогичные изменениям небных миндалин.

С первых дней болезни увеличиваются размеры печени и селезенки, достигая максимума к 4—10-му дню. Иногда отмечаются диспептические явления, боли в животе. У 5—10% больных наблюдается легкая иктеричность кожи и склер. В ряде случаев выявляют повышение активности трансаминаз в крови, что свидетельствует о нарушении функции печени. В разгар болезни или в начале периода реконвалесценции у больных, получающих антибиотики, нередко появляется аллергическая сыпь (пятнисто-папулезная, уртикарная или геморрагическая). Чаще это наблюдается при назначении препаратов пенициллинового ряда, особенно ампициллина и оксациллина (в крови больных нередко обнаруживают антитела к ним).

С первых дней болезни, реже в более поздние сроки выявляются характерные изменения гемограммы. В большинстве случаев отмечаются лейкоцитоз (от 15,0․10 9 /л до 30․10 9 /л и выше) и увеличение количества лимфоцитов и моноцитов, умеренное повышение СОЭ. Наряду с обычными моноцитами и лимфоцитами появляются атипичные зрелые одноядерные клетки среднего и крупного размера с широкой базофильной протоплазмой — атипичные мононуклеары и широкоплазменные лимфоциты: количество атипичных мононуклеаров составляет 10—15% и более.

Заболевание продолжается 2—4нед., иногда больше. Вначале постепенно исчезают лихорадка и налеты на миндалинах, позже нормализуются гемограмма, размеры лимфатических узлов, селезенки и печени. У отдельных больных через несколько дней после снижения температуры тела она вновь повышается. Изменения гемограммы могут сохраняться несколько недель и даже месяцев.

В ряде случаев болезнь протекает атипично: температура тела может быть субфебрильной или даже нормальной, самочувствие не нарушается, основные симптомы, свойственные М.и., отсутствуют или слабо выражены (стертая форма). Очень редкой и тяжелой является особая форма М.и., протекающая по типу энцефалита.

Осложнения редки, часть из них связана с вторичной бактериальной флорой. Описаны отит, синусит, паратонзиллярный абсцесс, пневмония. стоматит, серозный менингит, нефрит.

Диагноз М.и. в ряде случаев представляет известные трудности в связи с тем, что болезнь может иметь сходство с лакунарной ангиной (Ангина) стрептококковой и стафилококковой этиологии, дифтерией (Дифтерия), Симановского — Плаута — Венсана ангиной (Симановского — Плаута — Венсана ангина), аденовирусной инфекцией (см. Аденовирусные болезни), Лимфаденитами, вирусным гепатитом (см. Гепатиты вирусные), ВИЧ-инфекцией (ВИЧ-инфекция). При диагностике следует учитывать данные эпидемиологического анамнеза, клинические симптомы и результаты исследований крови (гемограмма, серологические реакции, определение активности щелочной фосфатазы нейтрофилов). Описаны методы специфической серологической диагностики М.и. с использованием антигена вируса Эпстайна — Барр для М.и. характерно появление антител к капсидному антигену вируса Эпстайна — Барр, относящихся к иммуноглобулинам М. В качестве вспомогательных серологических методов используют реакцию Пауля — Буннелля в модификации Дейвидсона (агглютинация бараньих эритроцитов под действием сыворотки крови больного М.и.); реакцию Хоффа — Бауэра (агглютинация лошадиных эритроцитов на стекле) и ее модификацию (агглютинацию лошадиных эритроцитов в стеклянных капиллярах), позволяющие получить результат уже через 2—5 мин. Снижение активности щелочной фосфатазы нейтрофилов (норма 30—100 ЕД) подтверждает вирусную природу болезни; при осложнениях бактериальной природы активность этого фермента повышается.

Лечение при легком течении болезни и возможности изоляции больного может проводиться на дому. При тяжелом состоянии больного, возникновении осложнений необходима госпитализация в инфекционное отделение. Назначают постельный режим, симптоматическую терапию. Антибиотики применяют лишь в случае бактериальных осложнений. При этом следует учитывать, что ампициллин и оксациллин больным М.и. категорически противопоказаны. При тяжелом течении болезни целесообразен короткий курс глюкокортикоидной терапии.

Прогноз, как правило, благоприятный. После выздоровления в течение года следует избегать чрезмерной инсоляции, не рекомендуется отдых в районах с жарким климатом.

Профилактика включает раннее выявление и изоляцию больных в домашних условиях или в стационаре до клинического выздоровления. Дезинфекцию в очаге не проводят. Специфическая профилактика не разработана.

Библиогр.: Нисевич Н.И., Казарин В.С. и Гаспарян М.О. Инфекционный мононуклеоз у детей, М., 1975, библиогр.; Руководство по инфекционным болезням, под ред. В.И. Покровского и К.М. Лобана, с. 358, М., 1986; Руководство по педиатрии, под ред. Р.Е. Бермана и В.К. Вогана, пер. с англ., кн. 3. с. 388, М., 1987

Рис. 1. Внешний вид больного инфекционным мононуклеозом: увеличенные шейные лимфатические узлы, дыхание полуоткрытым ртом.

Рис. 2. Поражение ротоглотки при инфекционном мононуклеозе: умеренная отечность и гиперемия слизистой оболочки небных дужек и небного язычка, небные миндалины увеличены, гиперемированы, покрыты беловато-желтым налетом.

II

Мононуклеоз инфекционный (mononucleosis infectiosa: Моно- + нуклеар (Нуклеарный) + -оз; син.: аденоз мультигландулярный, ангина лимфоидно-клеточная, ангина моноцитарная, болезнь студентов — устар., лимфобластоз доброкачественный острый, лимфомоно-нуклеоз инфекционный, лихорадка железистая, лихорадка железистая идиопатическая, Пфейффера болезнь, Пфейффера железистая лихорадка, Тюрка болезнь, Филатова болезнь)

острая инфекционная болезнь неясной (вероятно, вирусной) этиологии с преимущественно воздушно-капельным путем передачи возбудителя инфекции, характеризующаяся поражением ретикулоэндотелиальной системы и протекающая с лихорадкой, тонзиллитом, полиаденитом, гепатоспленомегалией, лейкоцитозом с преобладанием базофильных мононуклеаров.

Инфекционный мононуклеоз – это острое респираторное вирусное заболевание, которое вызывается вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ, вирус герпеса 4 типа). Назвали этот вирус в честь вирусолога из Англии профессора Майкла Энтони Эпштейна и его ученицы Ивонны Барр, которые выделили и описали его в 1964 году.

Однако на инфекционное происхождение мононуклеоза указал ещё в 1887 году русский врач, основатель русской педиатрической школы Нил Фёдорович Филатов. Он первым обратил внимание на лихорадочное состояние с сопутствующим увеличением всех лимфатических узлов организма больного человека.

В 1889 году немецкий учёный Эмиль Пфайффер описал аналогичную клиническую картину мононуклеоза и определил его как железистую лихорадку с поражением зева и лимфатической системы. На основании появившихся в практике гематологических исследований были изучены характерные изменения состава крови при этом заболевании. В крови появились особые (атипичные) клетки, которые были названы мононуклеарами (monos – один, nucleus – ядро). В связи с этим, другие учёные, уже из Америки, назвали его инфекционным мононуклеозом. А вот уже в 1964-ом М. А. Эпштейн и И. Барр получили герпесоподобный вирус, названный в их честь вирусом Эпштейна-Барр, который позднее с высокой частотой обнаруживали при этом заболевании.

Мононуклеары – это одноядерные клетки крови, к которым относятся также лимфоциты и моноциты, выполняющие, как и остальные разновидности лейкоцитов (эозинофилы, базофилы, нейтрофилы), защитную функцию организма.

Как можно заболеть инфекционным мононуклеозом?

Заражение инфекционным мононуклеозом происходит, как правило, при тесном контакте, поэтому жить больным и здоровым людям совместно, мягко говоря, нежелательно. Из-за этого часто происходят вспышки заболевания в общежитиях, интернатах, лагерях, детских садах и даже внутри семей (кто-то из родителей может заразить ребенка и, наоборот, ребенок может быть источником инфекции). Заразиться мононуклеозом также можно в скученных местах (общественный транспорт, крупные торговые центры и т.д.). Важно отметить, что ВЭБ не живет в организмах животных, поэтому и передать вирус, вызывающий инфекционный мононуклеоз, они не способны.

Как проявляется инфекционный мононуклеоз?

Инкубационный период (отрезок времени от момента попадания микроба в организм до проявления симптомов болезни) при инфекционном мононуклеозе длится до 21 дня, период болезни до 2 месяцев. В разное время могут наблюдаться следующие симптомы:

- слабость,

- головная боль,

- головокружение,

- боль в мышцах и суставах,

- повышение температуры тела (простудоподобное состояние с интоксикацией),

- повышенное потоотделение (как следствие высокой температуры),

- боли в горле при глотании и характерные белые налеты на миндалинах (как при ангине),

- кашель,

- воспаление,

- увеличение и болезненность всех лимфоузлов,

- увеличение печени и/или селезёнки.

Лимфоузлы входят в состав лимфоидной ткани (ткани системы иммунитета). Также в нее входят миндалины, печень и селезенка. Все эти лимфоидные органы поражаются при мононуклеозе. Лимфоузлы, находящиеся под нижней челюстью (подчелюстные), а также шейные, подмышечные и паховые лимфоузлы, можно прощупать пальцами. В печени и селезенке увеличение лимфоузлов можно наблюдать с помощью УЗИ. Хотя, если увеличение значительное, его также можно определить путем пальпации.

Результаты анализов при инфекционном мононуклеозе

По результатам общего анализа крови при инфекционном мононуклеозе можно наблюдать умеренный лейкоцитоз, иногда лейкопению, появление атипичных мононуклеаров, увеличение количества лимфоцитов, моноцитов и умеренно ускоренную СОЭ. Атипичные мононуклеары обычно появляются в первые дни болезни, особенно в разгар клинической симптоматики, но у некоторых больных это происходит позднее, только через 1 – 2 недели. Контроль крови проводится также через 7 – 10 дней после выздоровления.

Результат общего анализа крови девочки (возраст 1 год 8 месяцев) на начальной стадии болезни (31.07.2014г.)

Раньше считалось, что перенеся инфекционный мононуклеоз, ни в коем случае нельзя находиться на солнце, т.к. это увеличивает риск болезней крови (например, лейкоза). Ученые утверждали, что под воздействием ультрафиолетовых лучей ВЭБ приобретает онкогенную активность. Однако исследования последних лет полностью это опровергли. В любом случае, давно известно, что не рекомендуется загорать в период с 12:00 до 16:00.

Летальные исходы могут быть вызваны только разрывом селезенки, энцефалитом или асфиксией. К счастью, эти осложнения инфекционного мононуклеоза встречаются менее чем в 1 % случаев.

Лечение инфекционного мононуклеоза

Специфической терапии инфекционного мононуклеоза в настоящее время не разработано. Основными целями лечения являются облегчение симптомов заболевания и профилактика бактериальных осложнений. Лечение инфекционного мононуклеоза симптоматическое, поддерживающее, и, в первую очередь, подразумевает постельный режим, проветренное и увлажненное помещение, употребление большого количества жидкости (простой или подкисленной воды), питание небольшими порциями легкой, желательно протертой пищи, исключение переохлаждения. Кроме того, из-за риска разрыва селезенки, рекомендовано ограничение физической нагрузки во время болезни и после выздоровления в течение 2-х месяцев. В случае разрыва селезенки, с высокой вероятностью, потребуется оперативное вмешательство.

Перечень лекарственных препаратов для комплексного лечения инфекционного мононуклеоза

- Ацикловир и валацикловир в качестве противовирусных (антигерпетических) средств.

- Виферон, анаферон, генферон, циклоферон, арбидол, иммуноглобулин изопринозин как иммуностимулирующие и противовирусные препараты.

- Нурофен в качестве жаропонижающего, обезболивающего, противовоспалительного средства. Препараты, содержащие парацетамол, а также аспирин, не рекомендованы, т.к. прием аспирина может спровоцировать Синдром Рея (быстро развивающиеся отёк головного мозга и накопление жира в клетках печени), a применение парацетамола перегружает печень. Жаропонижающие, назначаются, как правило, при температуре тела выше 38,5 о С, хотя необходимо смотреть на состояние больного (бывает, что больной, неважно, взрослый это или ребенок, чувствует себя нормально при температуре выше этого значения, тогда лучше дать организму возможность побороться с инфекцией как можно дольше, отслеживая при этом температуру более тщательно).

- Антигриппин как общеукрепляющее средство.

- Супрастин, зодак в качестве средств, имеющих противоаллергическое и противовоспалительное действие.

- Аква марис, аквалор для промывания и увлажнения слизистой носа.

- Ксилен, галазолин (сосудосуживающие капли в нос).

- Протаргол (противовоспалительные капли в нос), альбуцид как противомикробное средство в виде капель для глаз (применяется при конъюнктивите бактериальной природы). Может также применяться для закапывания в нос. При конъюнктивите вирусного происхождения используют глазные капли офтальмоферон, обладающие противовирусной активностью. Оба вида конъюнктивита могут развиться на фоне мононуклеоза.

- Фурацилин, питьевая сода, ромашка, шалфей для полоскания горла.

- Мирамистин как универсальное антисептическое средство в виде спрея, тантум верде как противовоспалительный препарат (может пригодиться в качестве спрея для больного горла, а также для обработки полости рта при стоматите).

- Алтей, амбробене как отхаркивающие средства при кашле.

- Преднизолон, дексаметазон в качестве гормональных средств (применяют, например, при отеке миндалин).

- Азитромицин, эритромицин, цефтриаксон как антибактериальная терапия при осложнениях (например, при фарингите). Ампициллин и амоксициллин противопоказаны при мононуклеозе, т.к. именно при нем вызывают кожную сыпь, которая может длиться до нескольких недель. Как правило, из носа и зева заранее берется посев на флору для определения чувствительности к антибиотикам.

- ЛИВ-52, эссенциале форте для защиты печени.

- Нормобакт, флорин форте при нарушении кишечной флоры.

- Компливит, мульти-табс (витаминотерапия).

Следует отметить, что список препаратов общий. Врач может назначить лекарство, не указанное в этом перечне и подбирает лечение индивидуально. Препарат из группы противовирусных, например, берется какой-то один. Хотя не исключены переходы от одних лекарств к другим, как правило, в зависимости от их эффективности. Кроме этого, все формы выпуска препаратов, их дозировки, курс лечения, разумеется, определяет врач.

Также за помощью в борьбе с мононуклеозом можно обратиться к народной медицине (клюква, зеленый чай), лекарственным травам (эхинацея, шиповник), биологически активным добавкам к пище (омега-3, пшеничные отруби), а также гомеопатическим средствам для повышения и укрепления иммунитета. Перед применением тех или иных продуктов, БАД и лекарственных средств необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

После проведенного курса лечения инфекционного мононуклеоза прогноз благоприятный. Полное излечение может происходить уже через 2-4 недели. Однако в отдельных случаях изменение состава крови может наблюдаться еще на протяжении 6 месяцев (самое главное, чтобы в нем отсутствовали атипичные мононуклеары). Возможно уменьшение иммунных клеток крови – лейкоцитов. Детям можно идти в детский сад и спокойно общаться с другими детьми только после того, как число лейкоцитов нормализуется. Также могут сохраняться изменения печени и/или селезенки, поэтому после УЗИ, которое проводится, как правило, во время болезни, через те же полгода, повторяется. Достаточно долгое время могут оставаться увеличенными лимфоузлы. В течение одного года после перенесенного заболевания необходимо находиться на диспансерном учете у врача-инфекциониста.

Диета после инфекционного мононуклеоза

Во время болезни ВЭБ с кровью попадает в печень. От такой атаки полностью восстановиться орган может только через 6 месяцев. В связи с этим, важнейшим условием восстановления является соблюдение диеты во время болезни и на стадии выздоровления. Пища должна быть полноценной, разнообразной и богатой всеми необходимыми для человека витаминами, макро- и микроэлементами. Рекомендуется также дробный режим питания (до 4-6 раз в день).

Ограничивается употребление сливочного масла, жиры вводятся в виде растительных масел, преимущественно оливкового, сметана используется в основном для заправки блюд. Разрешены в небольшом количестве неострые сорта сыра, яичный желток 1-2 раза в неделю (белок можно есть чаще), любая диетическая колбаса, говяжьи сосиски.

После перенесенного инфекционного мононуклеоза запрещена вся жареная, копченая пища, маринованные продукты, соленья, консервы, острые приправы (хрен, перец, горчица, уксус), редис, редька, лук, грибы, чеснок, щавель, а также фасоль, горох, бобы. Запрещены мясные продукты – свинина, баранина, гуси, утки, куриные и мясные бульоны, кондитерские изделия – пирожные, торты, шоколад, мороженое, а также напитки – натуральный кофе и какао.

Конечно, некоторые отклонения от диеты возможны. Главное, не злоупотреблять запрещенными продуктами и иметь чувство меры.

Небезопасно также курение и употребление алкоголя.

Инфекционный мононуклеоз

Патогенез заболевания связан с внедрением вируса в В-лимфоциты с последующей их пролиферацией, гиперплазией лимфоидной и ретикулярной ткани.

Клиническими проявлениями болезни являются: повышение температуры тела, интоксикация, ангина, увеличение лимфатических узлов преимущественно шейной группы, гепато- и спленомегалия.

Редкими, но тяжелыми осложнениями инфекционного мононуклеоза являются разрыв селезенки и неврологическая симптоматика.

Диагностируется инфекционный мононуклеоз на основании клинических симптомов, изменений в клиническом анализе крови и выявлении специфических антител в крови.

Лечение заболевания симптоматическое.

-

Эпидемиология Источником вируса являются больные с клинически выраженными или стертыми формами болезни, а также здоровые вирусоносители. От больных вирус выделяется в инкубационном периоде, весь период клинических проявлений и с 4-й по 24-ю неделю в периоде реконвалесценции.

Механизм передачи инфекции аэрозольный. Путь передачи - воздушно-капельный. Реализуется при непосредственном контакте (при поцелуе, через руки, игрушки и предметы обихода). Возможен половой и трансплацентарный пути передачи.

Естественная восприимчивость к вирусу инфекционного мононуклеоза высокая.

Распространено заболевание повсеместно.

Большинство заболевших - дети, подростки, молодые люди от 14 до 29 лет. Чаще болеют лица мужского пола. При заражении в раннем детском возрасте первичная инфекция протекает в виде респираторного заболевания, в более старшем возрасте - бессимптомно. К 30-35 годам у большинства людей в крови выявляют антитела к вирусу инфекционного мононуклеоза, поэтому клинически выраженные формы среди взрослых встречаются редко.

Заболеваемость спорадическая в течение всего года с двумя умеренно выраженными подъемами весной и осенью.

- Классификация Общепринятой классификации не существует. По степени тяжести различают инфекционный мононуклеоз:

- Легкой степени тяжести.

- Средней степени тяжести.

- Тяжелое течение.

- Код МКБ 10 В27 - Инфекционный мононуклеоз.

- Этиология Возбудителем заболевания является ДНК-геномный В-лимфотропный вирус человека (вирус Эпштейна-Барр), относящийся к семейству Herpesviridae, подсемейству Gammaherpesviridae, роду Lymphocryptovirus.

Вирус малоустойчив во внешней среде. Быстро погибает при высыхании, под действием высокой температуры, при обработке всеми дезинфицирующими средствами.

- Патогенез

Проникновение вируса в верхние отделы дыхательных путей приводит к поражению эпителия и лимфоидной ткани рото- и носоглотки. При последующей вирусемии возбудитель внедряется в В-лимфоциты, вызывает их пролиферацию и диссеминирует по всему организму. Распространение вируса вызывает гиперплазию лимфоидной и ретикулярной ткани, вызывая отечность носовых раковин и слизистой оболочки ротоглотки, увеличение миндалин, полиаденопатию, увеличение печени и селезенки.

Репродукция вируса происходит в основном в В-лимфоцитах периферической крови, которые активно размножаются и секретируют иммуноглобулины различных классов, в первую очередь IgM. Пролиферация инфицированных В-лимфоцитов ограничивается Т-лимфоцитами, количество которых, как и В-лимфоцитов, значительно возрастает в остром периоде инфекции, что обуславливает появление в периферической крови атипичных мононуклеаров (огромные клетки округлой формы с большим ядром и резко базофильной протоплазмой).

У лиц с нормальной иммунной системой вирусный антиген на поверхности В-лимфоцитов распознается и уничтожается Т-киллерами; увеличивается активность Т-супрессоров, которые тормозят пролиферацию и дифференциацию В-лимфоцитов; образуются специфические цитотоксические клетки, распознающие инфицированные лимфоциты и уничтожающие их. В результате наступает клиническое выздоровление, но сам вирус персистирует в лимфоцитах пожизненно.

- Основные симптомы инфекционного мононуклеоза

- Чаще подострое начало заболевания.

- Повышения температуры тела.

- Отечность и одутловатость верхней половины лица. век.

- Увеличенные лимфатические узлы шейной группы четко контурируются при повороте головы, в некоторых случаях увеличение лимфоузлов измененяет конфигурацию шеи - "бычья шея".

- Заложенность носа, гнусавый оттенок голоса.

- Острый тонзиллит (катаральный, фолликулярный или лакунарный).

- Гепатомегалия, спленомегалия со 2-й недели болезни.

- Изменения в клиническом анализе крови: лимфомоноцитоз более 60 %, появление атипичных мононуклеаров (более 15%).

В течении заболевания выделяют инкубационный период, начальный период, период разгара и период реконвалесценции.

- Инкубационный период. Продолжительность периода составляет в среднем 33-49 дней.

- Начальный период.

Возможно острое начало болезни с повышения температуры тела до 38-39°С, головной боли, тошноты, ломоты в теле.

У части больных начало заболевания постепенное: недомогание, слабость, заложенность носа, отечность век, пастозность верхней половины лица, субфебрильная температура.

В единичных случаях болезнь начинается с одновременного появления всех трех основных симптомов инфекционного мононуклеоза: лихорадки, острого тонзиллита, лимфаденопатии.

Продолжительность начального периода составляет 4-5 дней.Наступает к концу 1-й недели. Самочувствие больного ухудшается. Проявления: высокая температура, ангина, лимфоаденопатия, гепатоспленомегалия. Одним из основных симптомов периода разгара является ангина, с развитием которой появляется боль в горле. Сопровождается ангина симптомами интоксикации (озноб, головная боль, тошнота, ломота в теле), резким подъемом температуры тела (иногда выше 39°С).

Шейный лимфаденит при инфекционном мононуклеозе.

Периферические лимфатические узлы (в первую очередь шейная группа) в периоде разгара достигают максимальных размеров, слегка болезненны при пальпации, плотноваты на ощупь, подвижны, размеры их колеблются от горошины до грецкого ореха или куриного яйца. Особенностью лимфоаденопатии является симметричность поражения, а также появление отечности подкожной клетчатки вокруг лимфатических узлов, что может привести к изменению конфигурации шеи - "бычья" шея.

В начале 2-й недели инфекционного мононуклеоза в 50-80% случаев наблюдается спленомегалия, на 3-й неделе размеры органа нормализуются. Гепатомегалия наблюдается несколько позже, на 9-11-й день, у части больных размеры печени увеличиваются значительно. Увеличение печени сохраняется дольше увеличения селезенки. Иногда возможна незначительная желтушность склер и кожи.Температура тела нормализуется, исчезают наложения на миндалинах, признаки поражения носоглоточной миндалины, уменьшаются в размерах и становятся безболезненными при пальпации лимфатические узлы, нормализуются размеры селезенки, улучшается самочувствие больного.

Длительность периода различна у разных больных и в среднем составляет 3-4 недели. - Основные симптомы инфекционного мононуклеоза

- Особенности течения инфекционного мононуклеоза у взрослых Начинается заболевание постепенно с продромальных явлений, лихорадка сохраняется больше 2-х недель. Лимфаденопатия и гиперплазия миндалин выражены меньше, чем у детей, но чаще в процесс вовлекается печень с развитием желтушного синдрома.

Преобладают атипичные формы, особенно среди больных старше 35 лет: формы, протекающие без развития фарингита, лимфоаденопатии, без появления атипичных мононуклеаров в периферической крови. Диагностика в этих случаях проводится только с учетом результатов серологических исследований.

- Осложнения

- Разрыв селезенки. Редкое осложнение, встречается в 0,1-0,5% случаев. Как правило, без своевременного оперативного вмешательства приводит к летальному исходу.

- Гемолитическая анемия, иммунная тромбоцитопения как следствие гиперспленизма.

- Неврологические осложнения: менингит, энцефалит, острый психоз, острый мозжечковый синдром, парезы черепных нервов, радикуло- и полиневриты (синдром Гийена-Барре).

- Нарушения ритма сердца (блокада, аритмия), перикардит.

- Пневмония.

- Печеночная энцефалопатия, массивный некроз печеночных клеток.

- Острая почечная недостаточность.

- Асфиксия.

- Когда можно заподозрить инфекционный мононуклеоз?

- Подострое начало заболевания с повышения температуры.

- Выраженное увеличение лимфатических узлов шейной группы, в некоторых случаях это приводит к изменению конфигурации шеи - "бычья шея".

- Отечность, одутловатость верхней половины лица, век.

- Заложенность носа, "гнусавость" голоса.

- Острый тонзиллит.

- Несоответствие между степенью увеличения лимфоузлов и выраженностью изменений в ротоглотке: при значительном увеличении и отечности миндалин размеры лимфоузлов могут увеличиваться незначительно; и наоборот, при катаральном тонзиллите шейные лимфоузлы могут образовывать сплошной конгломерат.

- Гепато- и спленомегалия со 2-й недели болезни. Возможна желтуха.

- Сбор анамнеза

При сборе анамнеза уточняют остроту развития болезни, цикличность течения, определенный порядок появления симптомов, длительность их сохранения. Характерно постепенное начало заболевания с формированием полной клинической картины заболевания на 2-й неделе болезни.

На фоне нерезко выраженных симптомов интоксикации, отечности век и лица, затрудненного носового дыхания и увеличения шейных лимфатических узлов появляется боль в горле при глотании, развивается тонзиллит, что сопровождается повышением температуры тела до 38 °С и более. Общая продолжительность болезни может достигать 1, 5 мес. Лихорадка и симптомы острого тонзиллита сохраняются более 2 недель.При сборе эпидемиологического анамнеза выявляют возможные контакты с больными инфекционным мононуклеозом. Уточняют совместное проживание (общежитие, гостиница, квартира, казарма) и близкие контакты (пользование общей постелью, поцелуи) с больным ангиной или ОРЗ в течение последних 2 месяцев.

-

Физикальное исследование

Кожа и слизистые оболочки. На 1-й и 2-й неделях болезни выявляется отечность век, пастозность верхней половины лица, изменение тембра голоса ("гнусавость"). На 8-11-й день болезни возможна эфемерная сыпь, при тяжелом течении сыпь геморрагического характера.

При развитии гепатита выявляется желтушность кожных покровов и слизистых оболочек.

Задняя стенка глотки резко гиперемирована, слегка отечна, зернистая, с гиперплазированными фолликулами, покрыта густой слизью, на слизистой оболочке мягкого неба - геморрагические элементы.

Периферические лимфатические узлы. Увеличение лимфоузлов симметричное. В период разгара лимфоузлы достигают максимальных размеров, слегка болезненны при пальпации, плотноваты на ощупь, не спаяны между собой и с окружающей клетчаткой, окраска кожи над ними не изменена. Размеры лимфоузлов колеблются от горошины до грецкого ореха или куриного яйца.

Для инфекционного мононуклеоза характерно несоответствие между степенью увеличения лимфоузлов и выраженностью изменений в ротоглотке: миндалины могут быть значительно увеличены, отечны, покрыты сплошным плотным налетом, выходящим за их границы, а размеры лимфоулов при этом незначительно превышают обычные; и наоборот, при катаральном характере тонзиллита, шейные лимфоузлы больших размеров, иногда образуют сплошной конгломерат. Как правило, шейные лимфоузлы четко контурируются и хорошо видны при повороте головы.

Подкожная клетчатка вокруг лимфатических узлов отечна, что вместе с увеличенными лимфоузлами шеи может привести к изменению конфигурации шеи - "бычья" шея.

Органы дыхания. Носовое дыхание затруднено за счет значительного увеличения носоглоточной миндалины с первых дней болезни.

Органы кровообращения. Специфических изменений не наблюдается.

Органы пищеварения. Гепатомегалия. При пальпации край печени плотноэластической консистенции, слегка болезненный.

Органы мочевыделения. Изменений обычно не наблюдается.

Нервная система. Признаков нейротоксикоза даже при высокой лихорадке обычно не наблюдается. Но возможны симптомы мононеврита, радикулита, менингита, энцефалита.

-

Лабораторная диагностика

- Биохимический анализ крови . Умеренное увеличение активности АсАТ и АлАТ, повышение количества связанной фракции билирубина, тимоловой пробы. Функциональные пробы печени нормализуются к 15-20-му дню болезни, но могут оставаться измененными в течение 3-6 мес.

- Серологические методы.

- Определение сывороточных антител различных классов к капсидным (VCA) антигенам. Сывороточные антитела к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр (анти-VCA IgM) обнаруживаются в инкубационном периоде; в дальнейшем их выявляют у всех больных (достоверное подтверждение диагноза). Снижение IgM к VCA-антигенам наблюдается через 2-3 мес после выздоровления, снижение содержания антител наблюдается через 3 недели, исчезновение происходит через 1-1,5 месяца.

После перенесенного заболевания пожизненно сохраняются антитела к ядерному антигену вирус Эпштейна-Барр IgG (Анти-EBNA IgG) . Антитела к ядерному антигену вирус Эпштейна-Барр IgG (Анти-EBNA IgG) чаще всего выявляются в крови через 3-12 месяцев ( в среднем через 4-6 месяцев) после инфицирования могут долгое время (несколько лет) обнаруживаться после заболевания. Концентрация антител нарастает в период выздоровления. Отсутствие антител к данному антигену при выявлении антител к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр (анти-VCA IgM) скорее всего говорит о текущей инфекции. - Серологические методы обнаружения гетерофильных антител.

Реакция Пауля-Буннеля с эритроцитами барана (диагностический титр 1:32) и реакция Гоффа-Бауэра с эритроцитами лошади (более чувствительная). Применяются при отсутствии возможности определения анти-VCA-IgM (образуются в результате поликлональной активации В-лимфоцитов). Недостаточная специфичность реакций снижает их диагностическую ценность.

- Определение сывороточных антител различных классов к капсидным (VCA) антигенам. Сывороточные антитела к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр (анти-VCA IgM) обнаруживаются в инкубационном периоде; в дальнейшем их выявляют у всех больных (достоверное подтверждение диагноза). Снижение IgM к VCA-антигенам наблюдается через 2-3 мес после выздоровления, снижение содержания антител наблюдается через 3 недели, исчезновение происходит через 1-1,5 месяца.

- Молекулярно-биологические исследования. Обнаружение вируса Эпштейн-Барр в крови (EBV) . Исследование крови проводится методом обнаружения ДНК вируса в полимеразной цепной реакции (ПЦР).

- Кровь на антитела к ВИЧ . Всем больным с инфекционным мононуклеозом или при подозрении на него нужно проводить 3-кратное (в острый период, затем через 3 и 6 месяцев) лабораторное обследование на антитела к ВИЧ , поскольку в стадию первичных проявлений ВИЧ-инфекции также возможен мононуклеозоподобный синдром.

- Для исключения стрептококковой ангины и других бактериальных инфекций делается посев из зева на микрофлору .

-

Клинический анализ крови. Умеренный лейкоцитоз, относительная нейтропения со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, значительное увеличение количества лимфоцитов и моноцитов (суммарно более 60%).

Атипичные мононуклеары - клетки с широкой базофильной цитоплазмой, имеющие различную форму.

Характерно наличие атипичных мононуклеаров - клеток с широкой базофильной цитоплазмой, имеющих различную форму. Диагностическое значение имеет увеличение количества атипичных мононуклеаров с широкой цитоплазмой не менее чем до 10-12%, хотя число этих клеток может достигать 80-90%. Их появление в периферической крови может задерживаться до конца 2-3-й недели болезни, поэтому отсутствие атипичных мононуклеаров при характерных клинических проявлениях заболевания не противоречит предполагаемому диагнозу.

В период реконвалесценции количество нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов постепенно нормализуется, но атипичные мононуклеары могут сохраняться длительно. Метод ПЦР - позволяет выявлять вирусную ДНК в цельной крови и сыворотке.

- Инструментальные методы исследования

- УЗИ брюшной полости. Выявляется гепато-спленомегалия, увеличение мезентериальных лимфатических узлов.

- Рентгенография органов грудной клетки. Выявляется увеличение лимфоузлов средостения.

- Электрокардиографическое исследование (ЭКГ). При развитии миокардита выявляются нарушения ритма сердца.

- Дифференциальный диагноз Дифференциальный диагноз проводится со стрепококковым тонзиллитом, токсической формой дифтерии, аденовирусной инфекцией, корью, краснухой, токсоплазмозом, туберкулезом, генерализованной формой листериоза, псевдотуберкулезом, заболеваниями крови (острые лейкозы, агранулоцитоз, лимфогранулематоз), лейкемоидными реакциям, цитомегаловирусной инфекцией, хламидиозом, листериозом, ВИЧ-инфекцией.

Читайте также: