Инфекционные болезни вызванные коринебактериями

Одно из опасных инфекционных заболеваний, которое набирает обороты в последнее время, – дифтерия. Оно опасно не столько воспалительными процессами в верхних дыхательных путях, коже, глазах и половых органах, сколько отравлением организма токсинами возбудителя – коринебактериями дифтерии. Поражение главных систем организма (нервной и сердечно-сосудистой) может быть довольно опасным, а также привести к печальным последствиям. О морфологии и микробиологии коринебактерий дифтерии, их патогенности и токсикогенности, путях заражения, симптомах и лечении болезни читайте в статье

Дифтерия вчера и сегодня

Данное заболевание известно человечеству с античных времен. Его описал в своих трудах Гиппократ (460 год до нашей эры), в 17 веке эпидемии дифтерии выкашивали жителей городов Европы, а с 18 века и жителей Северной и Южной Америки. Название болезни (от греческого Diphthera, что означает "пленка") ввел в медицину французский педиатр Арман Труссо. Возбудитель заболевания – бактерия Corynebacterium diphtheriae – была впервые обнаружена в 1883 году немецким врачом Эдвином Клебсом. А вот выделил бактерию в чистую культуру его же соотечественник - микробиолог Фридрих Леффлер. Последнему принадлежит и открытие токсина, выделяемого коринебактериями дифтерии. Первая вакцина появилась в 1913 году, и изобрел ее Эмиль Адольф фон Беринг – немецкий микробиолог и врач, лауреат Нобелевской премии по физиологии.

С 1974 года заболеваемость и смертность от дифтерии значительно снизилась во всех странах, которые являлись участниками Всемирной организации здравоохранения, благодаря программам массовой вакцинации. И если до этого в мире ежегодно заболевало более миллиона человек, а умирало до 60 тысяч, то после применения программ вакцинирования регистрируются лишь единичные случаи вспышек заболевания дифтерией. И чем больший процент граждан подвергся профилактическими прививкам, тем меньше вероятность эпидемий. Так, снижение охвата населения СНГ прививками в 90-х годах привело к вспышке болезни, когда было зарегистрировано порядка 160 тысяч заболевших.

Сегодня, по данным органов здравоохранения, привито от дифтерии порядка 50% населения, а учитывая, что график прививок предполагает повторную вакцинацию раз в 10 лет, все чаще можно услышать в средствах массовой информации данные о возможной эпидемиологической вспышке дифтерии в России и странах бывшего СНГ.

Уже не детская болезнь

Наиболее восприимчивой группой риска являются дети от 3 до 7 лет. Источниками инфекции могут быть больные и здоровые носители возбудителя. Наиболее заразны больные с дифтерией верхних дыхательных путей, ведь основной путь заражения – воздушно-капельный. Пациенты с дифтерией глаз и кожи могут передать инфекцию контактным путем. Кроме того, источником заражения могут стать люди, которые не имеют внешних проявлений болезни, но являются носителями коринебактерий дифтерии – инкубационный период заболевания составляет до 10 дней. Поэтому симптоматика проявляется не сразу.

Дифтерия – это опасная болезнь для невакцинированного человека. При отсутствии незамедлительного введения антидифтерийной сыворотки вероятность летального исхода составляет 50%. И даже при своевременном ее введении остается 20% вероятности летального исхода, причинами которого становятся удушье, инфекционно-токсический шок, миокардит и паралич дыхания.

Род Corynebacterium

Возбудитель дифтерии Corynebacterium diphtheriae (дифтерийная палочка, или палочка Леффлера) входит в род грамположительных бактерий, который насчитывает более 20 видов. Среди бактерий этого рода имеются патогены как человека, так животных и растений. Для практической медицины, кроме дифтерийной палочки, значение имеют и другие представители этого рода:

- Corynebacterium ulcerans – вызывает фарингит, инфекционные поражения кожных покровов, часто выявляется в молочных продуктах.

- Corynebacterium jeikeium – вызывает пневмонии, эндокардиты и перитониты, инфицирует кожные покровы.

- Corynebacterium cistitidis – может быть инициатором образования камней в мочевыводящих каналах.

- Corynebacterium minutissimum – провоцирует абсцесс легких, эндокардит.

- Corynebacterium xerosis и Corynebacterium pseudodiphtheriticum – ранее считались возбудителями конъюнктивита и воспалений носоглотки, а сегодня признаны сапрофитами, проживающими на слизистых оболочках в составе другой микрофлоры.

Морфология коринебактерий дифтерии сходна со морфологией всех представителей данного рода. Дифтерийная палочка имеет капсулу и перетяжки (пили). Коринебактерии дифтерии в мазке имеют форму палочек и располагаются по отношению друг к другу под углом, напоминая римские пятерки. Среди всего многообразия представителей данного вида бактерий существуют как токсикогенные формы (вырабатывающие экзотоксины с патогенным влиянием), так и бактерии, которые токсины не секретируют. Однако есть данные о том, что даже нетоксикогенные штаммы палочек Леффлера содержат в геноме гены, ответственные за выработку токсинов. А значит, что при соответствующих условиях эти гены могут включиться.

Вирулентность и стойкость

Возбудитель дифтерии довольно устойчив во внешней среде. Свою вирулентность коринебактерии сохраняют на поверхностях бытовых предметов до 20 дней при комнатной температуре. Микроорганизмы хорошо переносят высушивание и низкие температуры. Бактерии погибают:

- При термообработке при температуре от 58 °С за 5-7 минут, а при кипячении - в течении 1 минуты.

- На одежде и постельных принадлежностях - через 15 дней.

- В пыли они погибнут через 3-5 недель.

- При воздействии дезинфицирующих средств – хлорамина, сулемы, карболовой кислоты, спирта – за 8-10 минут.

Механизм развития заболевания

Через входные ворота (слизистые миндалин, носа, глотки, половых органов, повреждения кожи, конъюнктивы) коринебактерии дифтерии проникают в организм, где размножаются и вырабатывают экзотоксин. При наличии высокого антитоксического иммунитета происходит нейтрализация токсина. Но, тем не менее, в дальнейшем возможны два варианта развития возбудителя дифтерии:

- Коринебактерии гибнут, и человек остается здоровым.

- При недостаточном статусе иммунитета и высокой вирулентности дифтерийные палочки размножаются в месте инвазии и вызывают здоровое бактерионосительство.

Если антитоксический иммунитет отсутствует, токсигенные коринебактерии дифтерии приводят к развитию клинических и морфологических признаков инфекции. Токсин проникает в ткани, лимфатическую и кровеносную системы, вызывает парезы сосудов и повышение проницаемости их стенок. В межклеточном пространстве образуется фибриногенный экссудат, развиваются некрозные процессы. В результате превращения фибриногена в фибрин на поверхности пораженных слизистых появляются пленки фиброзного налета – характерного признака дифтерии. С кровью токсин попадает в органы кровообращения и нервную систему, надпочечники и почки, другие органы. Там он приводит к нарушению белкового обмена, гибели клеток и замене их клетками соединительной ткани.

Токсины возбудителя

Коринебактерии дифтерии характеризуются высокой патогенностью в связи со способностью секретировать экзотоксин, в состав которого входит несколько фракций:

- Нейротоксин, который приводит к некрозу клеток слизистого эпителия, расширяет кровеносные сосуды и повышает их проницаемость. В результате в межклеточное пространство выходит жидкая составляющая крови, что приводит к отекам. Кроме того, фибриноген крови вступает в реакцию с некротизированными клетками и образует фиброзные пленки.

- Вторая фракция токсина состоит из вещества, по своему строению схожего с цитохромом С – белком всех клеток организма, обеспечивающим дыхание. Токсин коринебактерий замещает нормальный цитохром клетки и приводит к ее кислородному голоданию и гибели.

- Гиалуронидаза – усиливает отек и проницаемость стенок сосудов.

- Гемолизирующий элемент – приводит к разрушению эритроцитов крови.

Эти свойства коринебактерий дифтерии, задача которых - распространить патогенное действие посредством токсинов по всему организму, и являются причинами осложнений при данной инфекции.

Классификация заболевания

Дифтерия - это заболевание со множеством форм и проявлений. По локализации инвазии выделяют локализованную и распространенную формы заболевания.

По форме и варианту течения различают:

- Дифтерию ротоглотки - локализованную (с катаральным, островным или пленочным воспалением), распространенную (налеты расположены за пределами носоглотки), токсическую (1, 2 и 3 степени), гипертоксическую. Встречается в 90-95% всех случаев заболевания.

- Дифтерийный круп - локализованный (гортань), распространенный (гортань и трахеи), нисходящий (инфекция распространяется в бронхи).

- Дифтерию носа, глаз, кожных покровов и половых органов.

- Комбинированную форму болезни, при которой поражается сразу несколько органов.

По степени интоксикации организма заболевание может быть следующих форм: нетоксическая (вызвана нетоксигенными штаммами коринебактерий дифтерии), субтоксическая, токсическая, геморрагическая и гипертоксическая дифтерия.

Клиника и симптомы

При контакте с больными или носителями токсичного штамма, вероятность инфицирования составляет порядка 20%. Первые симптомы в виде повышения температуры до 38–39 °С, болей в горле и сложностей в глотании появляются на 2-10 день.

Так как первые симптомы самой распространенной формы дифтерии с атипичным проявлением схожи с симптомами ангины, рекомендуется при первых признаках сдать мазки на обнаружение возбудителя. Но, кроме сходных с ангиной симптомов, у типичной формы заболевания имеются характерные признаки, которые заключаются в специфическом поражении миндалин. Образовавшийся на них фиброзный налет образует плотные пленки. Свежие они легко снимаются, но по мере утолщения при их снятии остается кровоточащая рана. Но дифтерия страшна не пленками на слизистых, а своими осложнениями, вызванными действием дифтерийного токсина.

Возможные осложнения

По мере размножения возбудителя, выделяемого токсина становится все больше, и он с током крови распространяется по всему организму. Именно токсин вызывает развитие осложнений, которые могут быть следующие:

- Токсический шок.

- Поражение сердечной мышцы (миокардит).

- Дистрофические поражения почек (нефрозы).

- Нарушения свертываемости крови (ДВС - синдром).

- Поражение периферической нервной системы (полинейропатия).

- Крупозные проявления (стеноз гортани).

Диагностика заболевания

Основной метод диагностики – микробиологическое исследование. При всех подозрительных ангинах назначается этот анализ на идентификацию коринебактерий. Для его проведения с пораженных миндалин берут мазки и помещают материал в питательную среду. Анализ длится 5-7 дней и дает понимание токсигенности штамма дифтерийной палочки.

Дополнением к данному методу служит анализ на антитела в крови. Методик проведения данного анализа много, но суть сводится к тому, что если в крови пациента нет антител к дифтерийному токсину, то при контакте с инфекцией вероятность заражения становится близкой к 99%.

Неспецифическим исследованием при дифтерии является общий анализ крови. Он не подтверждает и не опровергает наличие возбудителя в организме, а только показывает степень активности инфекционного и воспалительного процесса у пациента.

Лечение исключительно в стационаре

Очень важно незамедлительно приступать к лечению дифтерии, только так вероятность развития осложнений минимальна. Пациенты с подозрением на данную инфекцию немедленно госпитализируются в инфекционные отделения. Обеспечивается изоляция, постельный режим и полный спектр лечебных мероприятий, а именно:

- Специфическая терапия. Это введение антитоксической противодифтерийной сыворотки, содержащей антитела к токсину.

- Антибактериальная терапия. Применение наиболее активных против коринебактерий антибиотиков (эритромицина, цефтриаксона и рифампицина).

- Диета, цель которой - снижение раздражимости слизистых ротоглотки.

Активная профилактика дифтерии

Защитой от данного опасного инфекционного заболевания является вакцинация. Так как главный вред наносит не сама дифтерийная палочка, а ее токсин, то и вакцинация проводится анатоксином. В ответ на введение его в организм образуются антитела именно к токсинам бактерии.

Сегодня профилактическая вакцинация проводится ассоциированными комплексными вакцинами против коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС). В России зарегистрированы несколько комплексных вакцин, включающих дифтерийный анатоксин, отечественного и импортного производства. Дифтерийный анатоксин абсолютно безвреден, анафилактического шока и аллергических реакций не вызывает. В некоторых случаях (10%) могут развиваться местные аллергореакции в виде отека, покраснения покровов и болезненности, которые проходят сами в течении 2-3 дней. Противопоказаниями к вакцинации могут стать аллергические реакции на какой-либо компонент комплексной вакцины, применение иммунодепрессантов, иммунодефицитные состояния.

В соответствии с календарем прививок, вакцинируются дети в возрасте от 3 до 6 месяцев. Повторные ревакцинации проводятся в 1,5 года, в 7 и 14 лет. Для взрослых рекомендована ревакцинация каждые 10 лет.

Природная защита

В пользу вакцинации говорит и тот факт, что после перенесенной инфекции у человека формируется довольно нестойкий иммунитет, который сохраняется до 10 лет. По истечении этого срока вероятность заразиться данным заболеванием повышается. И хотя повторная дифтерия во многих случаях носит более легкий характер, переносится пациентом гораздо легче, но возникновение интоксикаций вполне вероятно.

Сегодня вопросы вакцинации вызывают в обществе множество вопросов. Но в нашем случае при принятии решения стоит руководствоваться не эмоциями, а фактами.

Дифтеритические пленки могут закупорить дыхательные пути в течении 15-30 минут. Экстренная помощь в таком случае может быть только профессиональная – наложение трахеостомальной трубки. Готовы ли вы рисковать своей жизнью и жизнью своих близких – выбирать вам.

| Представители рода Corynebacterium |

|

| Corynebacterium matruchotii |

|

| Corynebacterium pseudodiphtheriticum |

|

| Corynebacterium diphtheriae |

Коринебактерии вида Corynebacterium diphtheriae являются возбудителями одной из наиболее известных инфекций человека — дифтерии.

Corynebacterium minutissimum — возбудители эритразмы, хронического псевдомикоза, поражающего эпидермис преимущественно в крупных складках кожи.

Сorynebacterium amycolatum, Corynebacterium urealyticum, Corynebacterium striatum и, особенно резистентные к пенициллинам, аминогликозидам и хинолонам штаммы Сorynebacterium jeikeium являются причиной госпитальных инфекций.

Так называемые недифтерийные коринебактерии (Corynebacteriа non diphtheriaе) Сorynebacterium ulcerans и Сorynebacterium pseudotuberculosis вызывают дифтериеподобные заболевания, псевдоперепончатый фарингит, умеренный фарингит, отит, лимфаденит, кожные язвы.

Другие недифтерийные коринебактерии: Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Corynebacterium xerosis, Сorynebacterium riegelii, Corynebacterium striatum и иные, являющиеся условно-патогенными микроорганизмами, колонизирующие кожу и слизистые оболочки человека иногда выделяют от пациентов с острыми заболеваниями верхних дыхательных путей (10-15%), гнойно-септическими процессами, патологией урогенитального тракта (61,1-70,0%), кожи и др. (Н.А. Воронина).

В зависимости от биологических особенностей разные виды коринебактерий способны поражать кожу и внутренние органы, особенно у пожилых людей, пациентов с иммуносупрессией или мультиорганной патологией. В случаях инфицирования венозных или брюшных катетеров, нейрохирургических шунтов наблюдается бактериемия. Многие представители коринебактерий становятся причиной эндокардитов, пневмоний, септического артрита и остеомиелита, инфекций при протезировании, заболеваний мочеполовой системы.

Коринебактерии присутствуют в норме в толстой кишке человека (Ардатская М. Д., Минушкин О. Н.).

Непатогенные виды коринебактерий используются в промышленности для производства аминокислот, нуклеотидов, ферментов, биоконверсии стероидов и производстве сыров. Один из наиболее изученных видов коринебактерий Corynebacterium glutamicum применяется при биосинтезе глютаминовой кислоты.

Виды Corynebacterium ammoniagenes и Corynebacterium flavescens разрешены СанПиН 2.3.2.2340-08, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 18 февраля 2008 г. № 13, для использования в пищевой промышленности.

По современной систематике род коринебактерии входит в семейство Corynebacteriaceae, подпорядок Corynebacterineae, порядок Corynebacteriales (который недавно был выделен из порядка Actinomycetales), класс Actinobacteria, тип Actinobacteria, Terrabacteria group, царство Бактерии.

В род коринебактерии входят следующие виды: C. accolens, C. acetoacidophilum, C. afermentans, C. alkanolyticum, C. ammoniagenes, C. amycolatum, C. appendicis, C. aquatimens, C. aquilae, C. argentoratense, C. atrinae, C. atypicum, C. aurimucosum, C. auris, C. auriscanis, C. bouchesdurhonense, C. bovis, C. callunae, C. camporealensis, C. canis, C. capitovis, C. casei, C. caspium, C. cervicis, C. cf. aquaticum V4.BO.26, C. ciconiae, C. confusum, C. coyleae, C. crenatum, C. crudilactis, C. cyclohexanicum, C. cystitidis, C. deserti, C. diphtheriae, C. doosanense, C. durum, C. efficiens, C. epidermidicanis, C. faecale, C. falsenii, C. fastidiosum, C. felinum, C. flavescens, C. fournierii, C. frankenforstense, C. freiburgense, C. freneyi, C. genitalium, C. glaucum, C. glucuronolyticum, C. glutamicum, C. glyciniphilum, C. H-EH3, C. halotolerans, C. hansenii, C. humireducens, C. ihumii, C. ilicis, C. imitans, C. jeddahense, C. jeikeium, C. kroppenstedtii, C. kutscheri, C. lactis, C. lipophiloflavum, C. lowii, C. lubricantis, C. macginleyi, C. marinum, C. maris, C. massiliense, C. mastitidis, C. matruchotii, C. melassecola, C. minutissimum, C. mucifaciens, C. mustelae, C. mycetoides, C. nasicanis, C. nephridii, C. nuruki, C. oculi, C. pekinense, C. pelargi, C. phocae, C. phoceense, C. pilbarense, C. pilosum, C. pollutisoli, C. propinquum, C. provencense, C. pseudodiphtheriticum, C. pseudogenitalium, C. pseudotuberculosis, C. pyruviciproducens, C. renale, C. resistens, C. riegelii, C. segmentosum, C. simulans, C. singulare, C. sphenisci, C. spheniscorum, C. sputi, C. stationis, C. striatum, C. suicordis, C. sundsvallense, C. tapiri, C. terpenotabidum, C. testudinoris, C. thermoaminogenes, C. thomssenii, C. timonense, C. trachiae, C. tuberculostearicum, C. tuscaniense, C. ulcerans, C. ulceribovis, C. urealyticum, C. ureicelerivorans, C. urinapleomorphum, C. uropygiale, C. uterequi, C. VA36-2, C. VA38-3, C. variabile, C. vitaeruminis, C. xerosis, [Brevibacterium] flavum.

Антибактериальные средства (из имеющих описание в данном справочнике), активные в отношении коринебактерий: кларитромицин, азитромицин. Ванкомицин и джозамицин активны в отношении Corynebacterium diphtheriae. Клотримазол и эритромицин — в отношении Corynebacterium minutissimum. Коринебактерии резистентны к ципрофлоксацину.

К роду Corynebacterium относятся бактерии, имеющие булавовидные утолщения на концах: коринебактерии, патогенные для человека и животных, и дифтероиды (непатогенные и условно-патогенные коринебактерии).

Открытию возбудителя дифтерии предшествовали обширные клинические, патологоанатомические, эпидемиологические и экспериментальные исследования, которые в значительной степени подготовили почву для его обнаружения (Клебс Э., 1883), выделения в чистой культуре (Леффлер Ф. , 1884), получения токсина (Ру Э. и Иерсен А., 1888), антитоксической сыворотки (Беринг Э., Китазато, 1890, Ру Э., 1894) и дифтерийного анатоксина (Рамон Г. , 1923).

Морфология.Дифтерийные коринебактерии – Corynebacterium diphtheriae (лат. согуnа булава, diphthera – пленка, кожа) прямые или слегка изогнутые палочки длиной 1 8 мкм и шириной 03 0,8 мкм, полиморфные, лучше окрашиваются по полюсам, на которых расположены метахроматические гранулы волютина (зерна Бабеша Эрнста, полиметафосфаты) У дифтерийных коринебактерий наблюдаются булавовидные утолщения по концам, содержащие зерна волютина, иногда появляются ветвистые и нитевидные формы, а также короткие образования, почти кокковидные и дрожжеподобные. В мазках они располагаются V-образно (под углом), принимая вид растопыренных пальцев. Они не образуют спор, капсул и жгутиков, грамположительны.

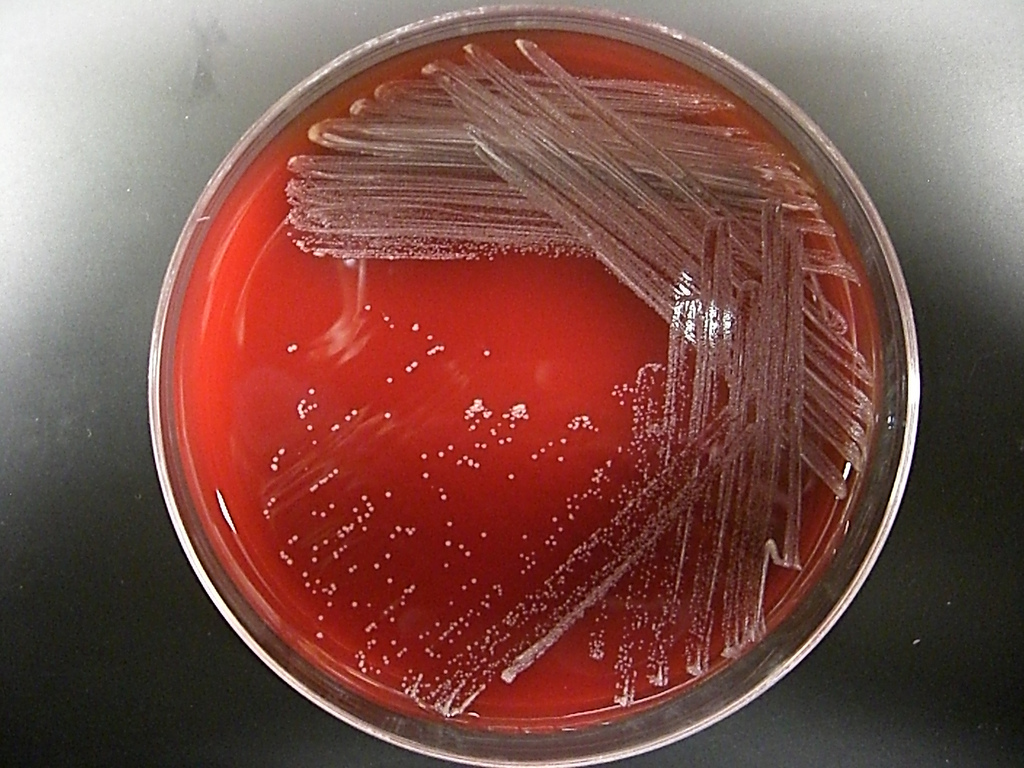

Культивирование. Возбудитель дифтерии аэроб или факультативный анаэроб, хорошо культивируется на средах, содержащих белок (свернутой сыворотке, кровяном агаре, сывороточным aгapе), а также на сахарном бульоне. На среде Ру (свернутая лошадиная сыворотка) и среде Леффлера (3 части бычьей сыворотки + 1 часть сахарного бульона) дифтерийные коринебактерии развиваются в течение 16 18 ч, рост их напоминает шагреневую кожу, колонии между собой не сливаются.

По культуральным и биологическим свойствам коринебактерии дифтерии подразделяются на три биовара gravis, mitis и intermedius, которые отличаются друг от друга по ряду признаков.

Коринебактерии биовара gravis на теллуритовом агаре, содержащем дефибринированную кровь и теллурит калия, образуют крупные шероховатые (R-формы) розеткообразные колонии черного или серого цвета. Они ферментируют декстрин, крахмал и гликоген, в бульоне образуют поверхностную пленку и зернистый осадок, обычно высокотоксичны и обладают более выраженными инвазионными свойствами.

Коринебактерии биовара mitis на теллуровом агаре растут с образованием темных гладких (S-формы) блестящих колоний. Они не ферментируют крахмал и гликоген, декстрин ферментируют непостоянно, вызывают гемолиз эритроцитов всех видов животных, в бульоне отмечается диффузное помутнение. Культуры этого типа, как правило, менее токсигенны и инвазионны, чем коринебактерии биовара gravis.

Коринебактерии биовара intermedius занимают промежуточное положение. Колонии у них на теллуритовом агаре мелкие (RS-формы), черного цвета, не ферментируют крахмал и гликоген, в бульоне растут с появлением мути и зернистого осадка.

Ферментативные свойства. Дифтерийные коринебактерии (все три биовара) не свертывают молоко, не разлагают мочевину, не выделяют индол, слабо образуют сероводород, восстанавливают нитраты в нитриты, а также теллурит калия в сульфид теллурита, вследствие чего колонии дифтерийных коринебактерии на теллуритовом агаре становятся черными или серыми.

Дифтерийные коринебактерии ферментируют глюкозу и мальтозу, непостоянно галактозу, крахмал, декстрин, глицерин.

Дифтерийные бактерии ферментируют цистеин с образованием сероводорода и не разлагают мочевину, в то время как дифтероида расщепляют мочевину, но не ферментируют цистеин.

Дифтерийные коринебактерии продуцируют бактериоцины (коринецины), наделяющие их некоторыми селективными преимуществами.

Токсинообразование. Дифтерийные коринебактерии продуцируют в бульонных культурах сильные экзотоксины (гистотоксин, дермонекротоксин, гемолизин). Токсигенность коринебактерии дифтерии связана с лизогенностью (наличие в токсигенных штаммах умеренных фагов профагов). Классический международный эталонный штамм Парк-Вильямс 8 продуцент экзотоксина также является лизогенным и более 85 лет сохраняет способность к токсинообразованию. Генетические детерминанты токсигенности (tox + -гены) локализованы в геноме профага, интегрированного с нуклеоидом коринебактерии дифтерии.

В результате лизогенизации нетоксигенные штаммы C. diphtheriae (биовара mitis) превращаются в токсигенные (токсигенная конверсия).

Дифтерийный токсин – термостабильный полипептид, состоящий из двух фрагментов, названных А и В. Фрагмент B требуется для транспортировки фрагмента А в клетку, где он подавляет элонгацию полипептидной цепи на рибосоме. Подавление синтеза белка, вероятно, обеспечивает оба токсических эффекта дифтерийного токсина некротический и нейтротоксический.

Дифтерийный токсин неустойчив. Он легко разрушается под влиянием температуры, света и кислорода воздуха, но сравнительно резистентен к действию ультразвука.

После добавления к токсину 0,3 0,4 % формалина и последующего выдерживания при 38 – 40 °С в течение 3 4 недель происходит превращение его в дифтерийный анатоксин, который обладает большей устойчивостью по отношению к физическим и химическим воздействиям, чем исходный токсин.

Токсигенные штаммы дифтерийных коринебактерий наряду с лизогенностью характеризуются выраженной дегидрогеназной и нейраминидазной активностью, в то время как нетоксигенные штаммы такой активностью не обладают.

Антигенная структура. Путем реакции агглютинации у возбудителя дифтерии установлено 11 сероваров.

Токсины, образуемые различными штаммами биоваров gravis и mitis, не различаются между собой и полностью нейтрализуются стандартным дифтерийным антитоксином. Рядом авторов установлено наличие у коринебактерии дифтерии вариантоспецифических термолабильных поверхностных белковых антигенов (К-антигенов) и группоспецифических термостабильных соматических полисахаридных антигенов.

Среди коринебактерии дифтерии имеется 19 фаготипов, с помощью которых выявляют источники инфекции; фаготипы учитываются также при идентификации выделенных культур.

Резистентность. Дифтерийные коринебактерии сравнительно устойчивы к вредному влиянию факторов внешней среды. На свернутой сыворотке остаются живыми до 1 года, при комнатной температуре до 2 месяцев, на детских игрушках до нескольких суток. Коринебактерии довольно долго сохраняются в пленках больных дифтерией, особенно если пленки не подвергаются действию света. От действия температуры 60 °С и 1 % раствора фенола коринебактерии погибают в течение 10 мин.

Патогенность для животных. В естественных условиях вирулентные дифтерийные коринебактерии обнаружены у лошадей, коров, собак, инфицированных, вероятно, от людей больных и носителей. Однако домашние животные в качестве источников заражения человека роли не играют

Из лабораторных животных наиболее восприимчивы морские свинки и кролики. При заражении их культурой или токсином у них развивается типичная картина токсикоинфекции с образованием на месте введения воспаления, отека, некроза. Внутренние органы гиперемированы, в надпочечниках наблюдаются кровоизлияния. Доза 0,06 мкг токсина убивает морскую свинку массой в 250 г.

Патогенез заболевания у человека. Источником инфекции являются больные дифтерией и носители. Болезнь передается воздушно-капельным путем, иногда с частицами пыли; передача возможна также через различные предметы (игрушки, посуда, книги, полотенца, платки и т. д.), пищевые продукты (молоко, различные холодные блюда и др.), инфицированные дифтерийными коринебактериями.

В эпидемиологии дифтерии большую роль играют носители. В среднем число носителей из реконвалесцентов и здоровых лиц колеблется в пределах 3 5%.

Наибольшую заболеваемость дифтерией отмечают осенью, что объясняется увеличением скученности детей в это время года и снижением сопротивляемости организма под влиянием охлаждения.

Дифтерийные коринебактерии благодаря наличию у них диффузионного фактора обладают способностью проникать в кровь и ткани больных людей и зараженных животных. Диффузионный фактор представляет собой фермент гиалуронидазу, обладающую способностью расщеплять гиалуроновую кислоту. К факторам инвазионности относятся нейраминидаза, некротический фактор, фибринолизин.

В патогенезе дифтерии ведущую роль играет гистотоксин, который блокирует синтез белка в клетках млекопитающих, инактивирует фермент трансферазу, ответственную за образование полипептидной цепи.

В клинике и эксперименте на животных доказано влияние на развитие болезни патогенных стафилококков и стрептококков, которые в значительной степени усиливают тяжесть инфекции.

У человека на месте внедрения возбудителя дифтерии (зев, нос, трахея, конъюнктива глаз, кожа, вульва влагалища, раневая поверхность) образуются пленки с большим количеством дифтерийных коринебактерии и других микробов. Продуцируемый экзотоксин вызывает некроз и дифтеритическое воспаление слизистых оболочек или кожи, всасываясь, он поражает нервные клетки, сердечную мышцу и паренхиматозные органы, обусловливает явления общей тяжелой интоксикации.

Глубокие изменения происходят в сердечной мышце, сосудах, надпочечниках, а также в центральной и периферической нервной системе. Поэтому выделяют три точки приложения дифтерийного токсина в организме: миокард (развитие токсического дифтерийного миокардита), надпочечники(падение тонуса сосудов и артериального давления из-за снижения выработки адреналина), нервная система (развитие параличей и парезов).

По локализации процесса наиболее часто наблюдаются дифтерия зева и дифтерийный круп (дифтерия гортани), затем дифтерия носа. Сравнительно редко встречается дифтерия глаз, ушей, половых органов, кожи и раны. На дифтерию зева приходится более 90 % всех заболеваний, второе место занимает дифтерия носа.

Смерть от дифтерии гортани может быть из-за асфиксии, удушья, потому что даже небольшая дифтеритическая пленка может полностью перекрыть голосовую щель. При дифтерии зева большинство смертных случаев связано с поражением сердца вследствие интоксикации.

Иммунитет. При дифтерии невосприимчивость зависит главным образом от содержания антитоксина в крови. Нельзя, однако, исключить определенной роли и антибактериального комплекса, связанного с фагоцитозом и наличием опсонинов, агглютининов, преципитинов и комплементсвязывающих веществ. Иммунитет при дифтерии носит антиинфекционный (антитоксический и антибактериальный) характер.

Проба Шика. Наличие противодифтерийного антитоксического иммунитета можно выявить с помощью реакции Шика. 1/40 Dlm токсина для морской свинки в объеме 0,2 мл вводят детям в предплечье внутрикожно. При положительной реакции, свидетельствующей об отсутствии антитоксического иммунитета, на месте введения через 24 48 ч появляются краснота и припухлость диаметром до 2 см. Положительная реакция Шика наступает при отсутствии антитоксина или незначительном количестве его в сыворотке крови. Отрицательная реакция Шика является в известной степени показателем невосприимчивости к дифтерии.

В связи с тем что дифтерийный экзотоксин вызывает состояние сенсибилизации и обусловливает у многих детей развитие тяжелых осложнений, ранее широко применявшаяся реакция Шика используется ограниченно.

Для определения количества антитоксинов в крови рекомендована реакция непрямой гемагглютинации с эритроцитами, сенсибилизированными дифтерийным анатоксином.

Наиболее восприимчивыми к дифтерии являются дети в возрасте 1 4 лет. В последние годы отмечено относительное увеличение заболеваемости среди лиц 15 лет и старше.

Перенесение дифтерии оставляет менее прочный иммунитет, чем при других заболеваниях детского возраста (корь, коклюш). Повторные заболевания дифтерией наблюдаются в 6 - 7% случаев.

Лечение. Терапия дифтерии включает изоляцию больного, строгий постельный режим, раннее назначение антитоксина и соответствующую антибиотикотерпию. Может потребоваться поддерживающая терапия типа зондирования и вентиляции при обструкции дыхательных путей.

Больным дифтерией вводят антитоксическую сыворотку в дозах 5000 - 15000 ME при средней тяжести заболевания и 30 000 50 000 ME при тяжелых формах.

C. diphtheriae чувствительна к пенициллину, тетрациклину, рифампицину и клиндамицину. Эритромицин предпочтительнее пенициллина для лечения дифтерии горла, особенно при лечении носителей. Описаны эритромицин- и тетрциклин-устойчивые штаммы.

Антибиотикотерпия не оказывает никакого влияния на преформированный (ранее образованный) токсин, который быстро распространяется от места повреждения и, если не будет нейтрализован антитоксином, быстро связывается с клетками тканей необратимо.

Лечение) не должна ждать лабораторное подтверждение, если имеется сильное клиническое подозрение, поскольку коэффициент смертности непосредственно связан с периодом задержки перед предоставлением антитоксина, повышение от ноля до 20 % между началом болезни и дня 5 из инфекции, средний случай заболевания - коэффициент смертности - 5-7 %.

Применяют также пенициллин, тетрациклины, рифампицин, клиндамицин, сульфаниламидные препараты и сердечные средства.

Для лечения носителей назначают антибиотики. Хороший результат дает применение тетрациклина, эритромицина в сочетании с витамином С.

Профилактика. Заключается в ранней диагностике, немедленной госпитализации, полноценной дезинфекции помещения и предметов, выявлении носителей.

Специфическую профилактику проводят путем активной иммунизации. Существует несколько вакцин, используемых для специфической профилактики дифтерии: 1) адсорбированный дифтерийный анатоксин (АД-анатоксин); 2) адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин (АДС-анатоксин); 3) адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС-вакцина). Все эти препараты применяют согласно инструкциям или наставлениям.

Нужно отметить, что не все иммунизируемые дети приобретают резистентность к дифтерии. В среднем 5-10 % из них остается восприимчивыми, или рефрактерными, т.е. неспособными к образованию антител после иммунизации. Такое состояние является результатом иммунологической толерантности, агаммаглобулинемии или гипогаммаглобулинемии.

Ранее дифтерия была грозным заболеванием детей. В России в 1886 - 1912 гг. ежегодно заболевало более 250000 человек. Летальность была очень высокой 12 -30%.

Благодаря введению обязательной иммунизации против дифтерии достигнуты большие успехи в борьбе с этой инфекцией. Заболеваемость дифтерией в 1975 г. по сравнению с 1913 г. снизилась до единичных случаев, смертность от дифтерии уменьшилась более чем в 100 раз.

Однако, в настоящее время дифтерия вновь стала актуальной инфекцией для стран бывшего СССР, в том числе и для Украины.

| | | следующая лекция ==> | |

| Профилактика. Обеспечивается путем проведения совместно с ветеринарными организациями комплекса общих и специфических мероприятий | | | НЕДИФТЕРИЙНЫЕ КОРИНЕФОРМНЫЕ БАКТЕРИИ |

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Читайте также: