Инфекционная токсическая энцефалопатия это

Инфекционно-токсическая энцефалопатия (ИТЭ) - наиболее частый клинико-патогенетический синдром критического состояния, отражающего острую церебральную недостаточность. Причиной ее может быть как непосредственное поражение центральной нервной системы (ЦНС) возбудителями болезни (вирусные энцефа-ломиелиты, менингококковый менингит и др.), так и опосредованное выраженным нарушением микроциркуляции в головном мозге (риккетсиозы, геморрагические лихорадки, грипп, малярия и др.). Нарушение кровоснабжения головного мозга может быть обусловлено системными расстройствам кровообращения при шоковых состояниях (ИТШ, дегидратационный шок). Причиной ИТЭ могут быть нарушения водно-электролитного баланса вследствие потерь воды и электролитов в связи с диареей и рвотой (холера, стафилококковая интоксикация) или повышенной перспирацией (сыпной тиф, тифо-паратифозные заболевания, орнитоз, натуральная оспа и другие инфекции с продолжительной лихорадкой), вследствие недостаточного поступления воды из-за нарушения глотания (ботулизм, менингоэнцефалиты, энцефаломиелиты и др.).

Угнетение сознания более характерно для острых патологических состояний и возникает, как правило, в результате воспалительных или метаболических изменений в головном мозгу. Оно сопровождается гипоксией, отеком и набуханием мозга с нарушением жизненно важных функций. Изменение сознания относится к продуктивной форме нарушения функций ЦНС, характеризуется извращенным восприятием окружающей среды и собственной личности, дезинтеграцией психических функций. Оно проявляется в виде сумеречных расстройств сознания (затемненное, спутанное сознание), амнезии, аменции, онейроидного синдрома, делирия. Степень и динамика угнетения сознания используются в качестве важнейших критериев для оценки тяжести инфекционно-токсической энцефалопатии. На клинические проявления ИТЭ определенный отпе-

чаток накладывают особенности патогенеза различных инфекцион-ных заболеваний.

Клинические критерии дифференциальной диагностики состояний, характеризующихся острой циркуляторной недостаточностью

| Признаки | Критические состояния | ||||

| ИТШ | ДШ | АШ | ОСН | ОНадпН | |

| Гастроэнтеритический синдром Общая инфекционная интоксикация Обезвоживание Геморрагическая сыпь Крапивница Отек гортани, бронхоспазм ОДН Набухание шейных вен Спадение переферических вен Артериальная гипотензия с умень- шением пульсового давления Расширение границ сердца Признаки застоя в большом и малом круге кровообращения | - ++ - ± - - ++ + - - | + - ++ - - - ± - + + - | - - - - + + ++ - + + - - | - - - - - ± ++ - - + + | - - - ++ - - ± - + + - - |

ИТШ - инфекционно-токсический шок;

ДШ - дегидратационный шок, АШ - анафилактический шок; ОСН - острая сердечная недостаточность, ОНадпН - острая надпочечниковая недостаточность.

Вслучаях тяжелого течения риккетсиозов (сыпной тиф, лихорадка Ку, пятнистая лихорадка Скалистых гор), у больных чумой, бешенством преобладают продуктивные формы изменений функций ЦНС. В начальной фазе ИТЭ заторможенность чередуется с эйфорией, беспокойством, возбуждением. Могут отмечаться сумеречные расстройства сознания с устрашающими галлюцинациями, дезориентацией, страхом, во время которых возможны немотивированное поведение, жестокие поступки.

Энцефалопатия у больных с острой печеночной недостаточностью (вирусные гепатиты, желтая лихорадка) характеризуется более выраженной этапностью течения, сочетается с тяжело проте-

кающим геморрагическим синдромом и другими проявлениями соответствующего заболевания. Различные степени нарушения сознания, вплоть до его потери, могут быть следствием тепловой гипер-пирексии у лихорадящих больных в условиях жаркого климата или усиливаться вследствие передозировки седативных средств для купирования психомоторного возбуждения, а также гипергидратации в результате неконтролируемого избыточного введения инфузион-ных растворов. В местностях, эндемичных по малярии, внезапно развившиеся признаки энцефалопатии следует рассматривать как возможные проявления церебральной формы малярии.

Синдром церебральной гипертензии (ЦГ) имеет достаточно четкую клиническую симптоматику. Она прежде всего характеризуется нарастающей головной болью, общей гиперестезией, повторной рвотой вне связи с приемом пищи. Появляются и нарастают такие менингеальные признаки, как ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига, Брудзинского, Гийена и др. Артериальное давление чаще умеренно повышено, что является компенсаторной реакцией, направленной на обеспечение адекватного мозгового кровообращения (рефлекс Кохера-Кушинга). Признаками отека и набухания головного мозга служат брадикардия, гипертермия, гиперемия и "сальность" лица. Наиболее характерным проявлением этого процесса является ИТЭ, степень которой отражает тяжесть патологического процесса.

В случаях нарастания ЦГ может произойти смещение вещества головного мозга и его вклинение.

Отек головного мозга может играть ведущую роль в развитии и исходах ЦГ при энцефаломиелитах (ВЭЛ, бешенство и др.) и вирусных менингоэнцефалитах (грипп и др.), при заболеваниях, протекающих с печеночной (вирусные гепатиты) или почечной недостаточностью (геморрагические лихорадки с почечным синдромом, лептоспироз). У больных с поражением органов дыхания (аэрозольное заражение, осложненные формы гриппа, легионеллез, лихорадка Ку) повышение внутричерепного давления в сочетании или на фоне ИТЭ является преимущественно следствием гипоксе-мии и респираторного ацидоза и, как правило, протекает без воспаления мозговых оболочек ("менингизм").

Декортикационная ригидность наблюдается при двустороннем поражении более глубинных отделов полушарий мозга, в его белом веществе, с функциональным выключением кортико-спинальных путей. Характерные симптомы - сгибание рук в локте-

вом и лучезапястном суставах с приведением их к туловищу. Ноги находятся в положении разгибания, ротации внутрь и подошвенной флексии. Сильные раздражения (отсасывание слизи из трахеи, давление на супраорбитальную область, раздражение кожи) позволяют выявить начальную фазу декортикации (сгибание рук и разгибание ног с ротацией).

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Инфекционно-токсическая энцефалопатия (ИТЭ) представляет собой синдром, характеризующий острую церебральную недостаточность, т. е. неспособность головного мозга обеспечить центральную регуляцию функций организма. У инфекционных больных ИТЭ может быть вызвана воспалением головного мозга и/или его оболочек, нарушением кровотока и метаболизма, интоксикацией микробного происхождения или нарушением функций выделительных органов. Основным клиническим проявлением острой церебральной недостаточности является нарушение сознания. Оно может протекать по типу угнетения или изменения сознания.

Угнетение сознания представляет собой непродуктивную форму нарушения функции ЦНС, характеризуется дефицитом психической активности, снижением уровня бодрствования, угнетением интеллектуальных функций и двигательной активности. Оно протекает в виде сомноленции (оглушения), сопора и комы. Угнетение сознания характерно для острых патологических состояний и возникает, как правило, в результате воспалительных или метаболических изменений в головном мозге. Оно сопровождается гипоксией и отеком-набуханием мозга с нарушением жизненно важных функций.

Изменение сознания относится к продуктивной форме нарушения функций ЦНС, характеризуется извращенным восприятием окружающей среды и собственной личности, дезинтеграцией психических функций. Оно проявляется в виде сумеречных расстройств сознания (затемненное, спутанное сознание), амнезии, аменции, онейроидного синдрома, делирия. Различные формы изменения сознания связаны с возбуждением лимбико-ретикулярного комплекса, редко представляют непосредственную угрозу для жизни больного. У инфекционных больных они обычно сочетаются с тяжелым угнетением сознания.

Нарушение сознания является одним из ведущих патологических проявлений критических состояний. В литературе они обозначаются как синдром отека-набухания головного мозга, коматозные состояния. Степень и динамика

Угнетение (выключение) сознания

Психические и неврологические расстройства

I степень. Сомноленция — оглушенность

Угнетение сознания с сохранением словесного контакта. Заторможенность, сонливость, замедленность выполнения команд. Ответы односложные, замедленные. Быстрая истощаемость. Реакция на боль активная. Возможна частичная дезориентация в месте и времени

Головная боль, головокружение, тошнота, рвота, светобоязнь, общая гиперестезия. Эмоциональная неустойчивость (апатия, сменяющаяся эйфорией, возбуждением). Иногда неадекватное агрессивное поведение. Возможны иллюзии, реже — бред. При объективном исследовании могут выявляться рассеянные очаговые неврологические микросимптомы (нистагм, рефлексы орального автоматизма — хоботковый, назо-лабиальный, Маринеску—Радовича, снижение и асимметрия брюшных рефлексов, сухожильная анизорефлексия) и отдельные непостоянные патологические рефлексы (Бабинского, Оппенгей-ма и др.)

II степень. Сопор

Угнетение сознания с отсутствием словесного контакта. Команд не выполняет. Реакция на болевые раздражения в виде защитных движений, нечленораздельной речи. Открывает глаза на боль, громкий звук

Часто психомоторное возбуждение, бред, аментивное состояние. Возможен тремор. Как правило, отмечаются очаговые неврологические симптомы, в том числе умеренно выраженные патологические стопные (кистевые) рефлексы. Зрачковые, корнеальные, глотательные и глубокие сухожильные рефлексы сохранены

III степень. Кома

Полное отсутствие (выключение) сознания и восприятия окружающей среды. Реакция на сильные болевые раздражения, как правило, отсутствует. Глаза на боль ие открывает. При углублении комы — полное отсутствие спонтанных движений и реакции на все внешние раздражения

Отчетливо выражены патологические рефлексы (как рассеянные, так и складывающиеся в неврологические синдромы — альтернирующие, пирамидной недостаточности). Могут быть судороги. Угнетение сухожильных, периостальных и других рефлексов вплоть до полной арефлексии. Мышечная атония. Непроизвольное мочеиспускание, дефекация. В терминальном состоянии—двусторонний мидриаз, неподвижность глазных яблок. Грубые нарушения дыхания и функции сердечно-сосудистой системы

Определение ее степени позволяет в динамике оценить глубину острой церебральной недостаточности вне зависимости от нозологической формы инфекционного заболевания.

При диагностике и определении степени тяжести инфекционно-токсиче-ской энцефалопатии у инфекционных больных ведущими являются симптомы,

Токсическая энцефалопатия – это сочетание неврологических расстройств, обусловленных воздействием токсинов, ядов или производственных химикатов. Клинические проявления многообразны, зависят от этиологического фактора, могут включать в себя атактический и судорожный синдром, галлюцинации, расстройства речи, зрения, слуха и когнитивной сферы, поражения черепно-мозговых нервов, специфические кожные проявления. При диагностике используются данные анамнеза, результаты общего осмотра, лабораторных и инструментальных тестов. Лечение включает антидотную, дезинтоксикационную, патогенетическую и симптоматическую терапию.

МКБ-10

Общие сведения

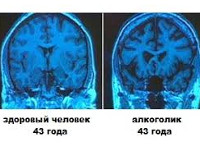

Токсическая энцефалопатия (ТЭ) является наиболее тяжелой клинической формой интоксикации. В структуре заболеваемости среди населения превалируют ТЭ, спровоцированные злоупотреблением спиртными напитками (15-18% от общего числа) и наркотическими средствами (8-13%). Третье место занимают отравления тяжелыми металлами (марганцем, свинцом, ртутью – порядка 5-7%), встречающиеся в условиях производства и у работников горнодобывающих организаций. Чаще всего патология наблюдается у лиц работоспособного возраста – от 25 до 55 лет. Среди мужчин показатель заболеваемости несколько выше, чем среди женщин.

Причины

Все токсические энцефалопатии возникают на фоне отравления организма токсичным для центральной нервной системы веществом. Причиной может быть как однократный контакт или прием (острые ТЭ), так и продолжительное насыщение токсином (хронические ТЭ). К наиболее распространенным причинам этой группы патологий относятся:

- Злоупотребление алкоголем, наркотики. Включает хроническое употребление больших доз алкоголя с последующим дефицитом витамина В1. Также токсическое влияние на ЦНС оказывают наркотические вещества – героин, кокаин, амфетамин и др.

- Работа на вредных производствах. Причиной энцефалопатии может стать продолжительный контакт с такими веществами как метанол, этиленгликоль, свинец, марганец, ртуть, фосфорорганические соединения, угарный газ при работе на заводе или в шахте. Возможно одномоментное получение большой дозы химиката при техногенных катастрофах, ошибочном употреблении в пищу.

- Бесконтрольный прием медикаментов. Чрезмерно высокие дозы или сочетание большого количества фармакотерапевтических средств могут оказывать пагубное воздействие на центральную нервную систему. Развитие ТЭ способны вызывать бензодиазепиновые производные, барбитураты, антидепрессанты, холинолитики и нестероидные противовоспалительные препараты (в первую очередь – салицилаты).

- Патологии печени и почек. Печень и почки – органы, отвечающие за утилизацию токсичных продуктов метаболизма. При выраженной почечной или печеночной недостаточности усиливается негативное воздействие экзогенных ядов, накапливаются естественные метаболиты, токсичные для ЦНС – аммиак, органические кислоты.

Патогенез

Механизмы развития различных форм токсических энцефалопатий досконально не изучены. Также не установлена четкая взаимосвязь между клиническими проявлениями и морфологическими изменениями в нервной системе. Принято считать, что в основе ТЭ лежит как прямое воздействие токсичного вещества, так и нарушение кровоснабжения головного мозга вследствие повреждения церебральных сосудов. Это, в свою очередь, приводит к дегенеративно-дистрофическим изменениям в тканях и отеку мозговых оболочек.

Возникают гемодинамические и ликвородинамические нарушения, что еще больше усугубляет токсическое и гипоксическое воздействие на ЦНС. В результате формируются диссеминированные участки некроза коры и подкорковых структур, фрагментации миелиновых оболочек. С учетом конкретного вещества могут выявляться определенные особенности, связанные с повышенной восприимчивостью некоторых структур нервной системы и способностью соединений накаливаться в различных органах.

Тетраэтилсвинец и ртуть могут депонироваться в паренхиматозных органах и нервной системе. При сатурнизме наблюдается повреждение нейронов в ЦНС, сегментарная демиелинизация с последующим аксональным поражением периферических нервов. Ртуть оказывает токсическое действие на нейроны коры затылочных долей и гранулярные клетки мозжечка, патология сопровождается аксональной дегенерацией и демиелинизацией периферических нервов. Угарный газ вызывает острую гипоксию головного мозга, взаимодействуя с гемоглобином и создавая стойкое соединение – карбоксигемоглобин.

ФОС вызывают нарушение функции ацетилхолинэстеразы, фермента одного из основных медиаторов ЦНС – ацетилхолина, что ведет к перевозбуждению М- и N-холинорецепторов. Сероводород оказывает негативное влияние путем связывания активных аминокислот, блокирования медьсодержащих энзимов, нарушения метаболизма серотонина, триптофана, никотиновой кислоты и витамина В6. При отравлении салицилатами и этиленгликолем ведущую роль играет формирующийся метаболический ацидоз.

Симптомы токсической энцефалопатии

Клинические проявления напрямую зависят от токсина, вызвавшего заболевание. При передозировке салицилатов вначале возникает общее недомогание, тошнота с рвотой, звон или шум в ушах, нарушение речи, звуковые и зрительные галлюцинации. Иногда наблюдается судорожный синдром, когнитивные расстройства, коматозное состояние. Отравление угарным газом сопровождается общемозговыми симптомами, нарушением памяти, галлюцинациями, атаксией, гипертонусом скелетных мышц, хореическими гиперкинезами и угнетением сознания.

Свинцовая ТЭ характеризуется сильной разлитой головной болью, общей слабостью, недомоганием, ухудшением памяти, статическим тремором, выраженным ухудшением зрения, центральными парезами и параличами. В некоторых случаях определяется поражение двигательных и смешанных черепных нервов, эпилептические приступы. Типичное проявление – лилово-серая кайма, возникающая вдоль зубного ряда (симптом Брутона). При отравлении этиленгликолем отмечается горизонтальный нистагм и общее состояние, имитирующее алкогольную интоксикацию. При тяжелом отравлении возникает судорожный синдром, сопорозное состояние или кома.

Острая алкогольная энцефалопатия характеризуется ярко выраженными общемозговыми симптомами, офтальмоплегией, страбизмом, нистагмом, выпадением сухожильных и периостальных рефлексов, гиперкинезами, мозжечковым нарушением координации движений, вегетососудистой дисфункцией и психическими расстройствами. При хронической форме алкогольной ТЭ возникают вегетативные и нейроэндокринные нарушения, бессонница или тревожные сны, тремор, деменция.

Диагностика

В процессе диагностики врач-невролог руководствуется анамнестическими сведениями, жалобами больного, результатами физикального, лабораторного и инструментального методов исследований. С учетом формы токсической энцефалопатии решающую роль в постановке заключительного диагноза могут играть различные диагностические методики. Общая программа обследования пациента с подозрением на ТЭ состоит из следующих пунктов:

- Сбор жалоб и анамнеза. Зачастую позволяет выявить токсическое вещество, спровоцировавшее нарушение состояния пациента. На вероятную этиологию могут указывать установленные в ходе беседы поражения других органов и систем. Акцентируется внимание на характере речи – наличии дизартрий, бессвязности сказанного.

- Внешний осмотр. При физикальном обследовании оценивается пульс, уровень артериального давления, состояние кожных покровов и видимых слизистых оболочек, объем активных и пассивных движений с целью поиска парезов, параличей и самопроизвольных мышечных подергиваний, тонус надкостных и сухожильных рефлексов. Исследуются функции черепных нервов, острота зрения и слуха на предмет быстро развивающейся слепоты и глухоты, нистагма и других симптомов.

- Общеклинические лабораторные тесты. В ОАК может определяться анемический синдром, лейкопения, нейтрофильный лейкоцитоз, панцитопения, базофильная зернистость эритроцитов и повышение СОЭ. В ОАМ могут выявляться свежие эритроциты, оксалаты, гиалиновые цилиндры, протеинурия, гематопорфирин и остатки тяжелых металлов. В биохимическом анализе крови отмечаются изменения водно-электролитного и кислотно-основного баланса, признаки нарушения порфиринового обмена.

- Электроэнцефалография.ЭЭГ применяется при наличии судорожного синдрома, глубокого нарушения сознания. На электроэнцефалограмме могут присутствовать медленные волны высокой амплитуды, угнетение α-ритма, общее подавление биоэлектрической активности или проявления судорожных очагов.

- Дополнительные методы диагностики. С учетом клинической ситуации и необходимости дифференциальной диагностики с другими патологиями дополнительно назначается электромиография, спинномозговая пункция, компьютерная или магнитно-резонансная томография головного мозга, токсикологические исследование волос и ногтей.

Лечение токсической энцефалопатии

Целью лечения патологии является выведение из организма химического вещества, минимизация поражений головного мозга, коррекция неврологического дефицита. В зависимости от тяжести общего состояния пациента терапия проводится в отделении клинической неврологии или блока реанимации и интенсивной терапии, включает в себя следующие мероприятия:

- Эвакуация токсина из организма. При острых интоксикациях, спровоцированных попаданием химиката внутрь через ЖКТ, производится промывание желудка дистиллированной водой или специфическими реагентами, после чего применяются энтеросорбенты.

- Дезинтоксикационная терапия. Направлена на связывание или выведение токсина, циркулирующего в крови. Представлена внутривенной инфузией плазмозаменителей и специфических антидотов, хелатной терапией, гемодиализом.

- Симптоматическая и патогенетическая терапия. Может состоять из масочной ингаляции кислорода, искусственной вентиляции легких, назначения противоэпилептических и мочегонных препаратов, транквилизаторов, нестероидных противовоспалительных средств, кортикостероидов.

Прогноз и профилактика

Исход токсической энцефалопатии зависит от степени поражения ЦНС и свойств вещества. Выраженные интоксикации тяжелыми металлами, ФОС и этиленгликолем зачастую приводят к летальному исходу. Клинические проявления при отравлениях органическими растворителями могут самостоятельно регрессировать спустя несколько дней либо недель после прекращения контакта. Профилактика ТЭ основывается на соблюдении правил техники безопасности, использовании средств индивидуальной защиты при работе с токсическими веществами в быту и в условиях вредных производств, четком соблюдении рекомендаций врача при проведении медикаментозной терапии, отказе от вредных привычек.

Клетки головного мозга первыми страдают от воздействия ядовитых веществ, попавших в организм человека. В числе опасных патологий – токсическая энцефалопатия головного мозга. Этот диагноз сопровождается рядом нейрогенных расстройств, имеет неблагоприятный клинический исход. Изучите характерные особенности заболевания и выясните, как предотвратить разрушение мозговых оболочек.

Патогенез заболевания

Энцефалопатия – это не самостоятельная болезнь, а синдром, который отражает нарушенную работу головного, спинного и даже костного мозга. Патологический процесс чаще обусловлен токсическим поражением организма, в числе провоцирующих факторов – хронический алкоголизм. Под воздействием ядовитых веществ нарушаются структура и функции нейронов головного мозга. В большинстве клинических случаев это необратимый процесс. Согласно МКБ-10, код этого заболевания – G92.

Вот что происходит, если развивается алкогольная токсическая энцефалопатия. Нейротоксины поступают из окружающей среды или выделяются в организме при плохой работе печени, почек, эндокринной системы. Такие ядовитые вещества нарушают целостность нейронов, в результате чего они массово погибают. Так в коре головного мозга формируются единичные или множественные очаги некроза.

Острая и хроническая форма болезни

Острый период болезни длится недолго, сопровождается симптомами сильного отравления. Общее самочувствие резко ухудшается при поступлении в организм высокой концентрации ядов и токсинов, после чего нейроны отмирают мгновенно. Клинический исход зависит от концентрации вредных веществ, поступивших в организм, способа их воздействия на него, своевременности и правильности лечения.

Чаще токсическая энцефалопатия при алкоголизме диагностируется в хронической форме. Объясняется это длительным поступлением токсинов в организм в относительно малых и средних дозах. По мере накопления яды преодолевают гематоэнцефалический барьер, и в нейронах происходит диффузная деструкция с серьезными осложнениями для здоровья.

Причины патологического процесса

Прежде чем начать комплексное лечение токсической энцефалопатии, важно изучить провоцирующие факторы. В противном случае предписанная терапия не дает желаемого результата, прогноз заболевания менее оптимистичный. Возможные причины энцефалопатии:

- длительное злоупотребление спиртными напитками;

- употребление наркотических веществ;

- вдыхание токсических веществ;

- аварии техногенного характера;

- взаимодействие с бытовыми химикатами;

- прием запрещенных лекарств, в том числе – проведение наркоза, прививок.

Тяжелое поражение ГМ происходит при взаимодействии клеток мозга с такими ядовитыми веществами:

- нефтепродукты;

- пестициды;

- сероуглерод;

- пары солей тяжелых металлов (свинца, ртути и т. д.);

- метиловый спирт, этанол;

- угарный газ;

- соединения азота.

При длительном отсутствии своевременных реанимационных мероприятий врачи не исключают пожизненную инвалидность, в осложненных случаях – скорую смерть пострадавшего.

Общие симптомы патологии

Признаки токсического поражения головного мозга неспецифические, поэтому порой своевременная диагностика затруднена. В этих случаях, чтобы поставить точный диагноз, предстоит дождаться развернутой степени страдания мозга. Общие симптомы невралгии:

- судорожный синдром;

- онемение части тела, конечностей;

- мигрени, частое головокружение;

- признаки паркинсонизма;

- панические атаки, нервное возбуждение;

- учащенные приступы тошноты, сильная рвота;

- нарушение сердечной детальности;

- резкая потеря веса;

- вегетососудистая дистония;

- нарушение координации движений.

Начинается приступ стадией эмоционального подъема. Пациент ведет себя нервно и агрессивно, не контролирует действия, неадекватный в речах и поступках. Действие токсина в нейронах постепенно снижается, в результате чего наступает состояние оглушенности, пострадавший может впасть в кому, беспамятство.

Если причиной отравления стал свинец или его соединения, возникают такие признаки энцефалопатии:

При отравлении ртутью к указанным симптомам добавляются: гиперемия кожного покрова, тремор конечностей, сильная слабость во всем теле.

Отдельно стоит выделить марганцевую токсическую энцефалопатию, что развивается у группы лиц, чья трудовая деятельность связана с взаимодействием с марганцевыми соединениями (промышленники, сварщики, шахтеры). Последствия – высока вероятность болезни Паркинсона. Интоксикация марганцем вызывает такие изменения в организме и общем состоянии пострадавшего:

- резкое снижение мышечного тонуса;

- деградация личности;

- суставные боли;

- сильная слабость, ломота в теле.

Симптомы при отравлении мышьяком:

- сильные головные боли;

- белые полосы на ногтевых пластинах;

- выпадение волос;

- шелушение кожи;

- слабость.

Симптоматика алкогольной энцефалопатии более обширная, что упрощает постановку точного диагноза:

- расстройство пищеварительного тракта;

- изменение цвета лица, шелушение кожи;

- эпилептические припадки;

- тремор конечностей;

- нарушение когнитивных функций;

- алкогольный псевдопаралич;

- корсаковский психоз (неизлечим).

При интоксикации алкоголем и поражении коры головного мозга пациенты ведут себя агрессивно либо склонны к депрессии. Не исключены галлюцинации, панические атаки и навязчивые идеи. Самая опасная по степени тяжести – энцефалопатия Гайе-Вернике, которая сопровождается гибелью пациента в течение 2 недель.

Энцефалопатия при беременности

При вынашивании плода встречается 2 формы заболевания – физиологическая и патологическая. В первом случае болезнь спровоцирована нестабильностью эмоционального фона беременной женщины. Во втором – воздействием сильного токсина. Причины патологической энцефалопатии при беременности:

- поздний гестоз;

- токсическая зависимость;

- сильный токсикоз;

- патологии печени;

- атеросклероз;

- перенесенные при беременности травмы;

- длительный авитаминоз.

- сгущение крови;

- низкое кровяное давление;

- вестибулярные нарушения;

- сонливость, общая слабость;

- заторможенность реакций.

При синдроме когнетивных нарушений на фоне токсической энцефалопатии пациентка деградирует. Снижается концентрация внимания, интеллектуальные способности и память. По таким переменам в поведении и мышлении можно тоже заподозрить отмирание клеток мозга под влиянием токсинов.

Диагностика

При первых симптомах энцефалопатии пациенту остро необходима госпитализация и комплексное обследование, которое начинается со сбора данных анамнеза и осмотра больного нейрохирургом. Основная цель диагностики – как можно быстрее определить вид токсина и нейтрализовать его действие в организме, восстановить структуру и функции внутренних органов, систем. Рекомендованные клинические обследования:

- Анализы крови, мочи, кала. По результатам лабораторных исследований определяется степень поражения пищеварительного тракта, почек, печени, других внутренних органов.

- Электроэнцефалография. Проводится при выраженном судорожном синдроме, спутанности сознания для оценки степени поражения мозга.

- Магнитно-резонансная томография (МРТ). Устанавливается степень поражения головного мозга, визуализируются очаги некроза и их параметры.

- Компьютерная томография (КТ). Дополнительный метод диагностики, если МРТ полностью не прояснила преобладающую клиническую картину.

- Дуплексное сканирование сосудов головного мозга. Выявляется степень снижения тока крови по сосудам, проницаемость стенок и сужение самого просвета.

Токсико-метаболическая и дисметаболическая энцефалопатия в любом возрасте диагностируются аналогично. В зависимости от причин патологического процесса меняется схема интенсивной терапии, клинический исход.

Комплексное лечение

При назначении комбинированной терапии учитываются: степень мозговой дисфункции, тип токсина, стадии поражения внутренних органов. При экзогенных (внешних) процессах первым делом требуется прекратить взаимодействие с нейротропным токсином. При эндогенном влиянии (на фоне дисфункции печени и почек) такое лечебное мероприятие невозможно. Поэтому необходимо провести детоксикационную терапию, которая включает:

- вливание глюкозы и солевых растворов внутривенно;

- форсированный диурез;

- промывание желудка;

- очистительные клизмы;

- введение антидота;

- плазмафарез;

- гемодиализ.

После очищения крови от ядовитых веществ проводится симптоматическая терапия по медицинским показаниям. Рекомендации в зависимости от состояния больного в конкретном случае:

- При нарушении психики и выраженном судорожном синдроме – транквилизаторы, седативные средства, магния сульфат, нейролептики.

- При изменении тканевого обмена и нарушениях мозгового кровообращения – антигипоксанты и сосудистые препараты (Кавинтон, Церебролизин, Ноотропил, Циннаризин, Актовегин), витаминотерапия.

- Для восстановления функций печени – месячный курс Эссенциале Форте.

- При поражении пищеварительного тракта в схеме комплексного лечения – Лименда, Нольпаза, Пантопразол.

- Для мягкого успокоения нервной системы – народные или седативные препараты (Пустырник).

- При энцефалопатии для ускорения выздоровления нужен прием витаминов группы В в таблетках, например, Ферроплект, Неуробекс.

Для ускорения выздоровления медикаментозное лечение дополняется курсом физиотерапевтических процедур (10-15 сеансов по показаниям). В числе таковых:

- иглоукалывание;

- водные процедуры;

- грязевые ванны;

- массаж головы;

- лечебная физкультура;

- психоэмоциональная терапия.

Профилактические мероприятия

Чтобы исключить осложнения и последствия токсической энцефалопатии головного мозга, важны своевременные меры профилактики. Первым делом, требуется навсегда отказаться от губительных привычек – спиртного, токсических веществ и сомнительных таблеток. Профилактика направлена на усиление защитных свойств организма, нормальную работу внутренних органов и систем. Ценные рекомендации специалистов касаются таких аспектов жизни человека:

- правильное питание;

- прогулки на свежем воздухе;

- активный образ жизни;

- занятия спортом;

- контроль производственного, экологического фактора;

- курсовая витаминотерапия.

Болезнь лучше своевременно предупредить. При рецидиве шансы пациента вернуться к полноценной жизни и полностью реабилитироваться незначительные. Отмирание клеток головного мозга не проходит бесследно. Степень поражения зависит от количества и размеров очагов некроза, своевременности реанимационных мероприятий.

Последствия

Даже после успешно завершенного лечения болезнь может рецидивировать. В числе потенциальных осложнений со здоровьем:

- кровоизлияние в головной мозг;

- полинейропатия;

- астеноневротический синдром;

- паралич конечностей;

- речевые расстройства;

- шизофрения, слабоумие;

- эмоциональная нестабильность, депрессия;

- зрительные и слуховые галлюцинации;

- болезнь Паркинсона;

- снижение потенции у мужчин;

- кома;

- инсульт;

- летальный исход.

После рецидива нарушаются функции периферической нервной системы, а последующие трофические расстройства сопровождаются регулярными эпилептическими припадками.

Прогноз

Даже при своевременном реагировании на проблему со здоровьем прогноз для пациента неутешительный – пожизненная инвалидность. Окончательно вылечить человека уже нельзя, частично или полностью утрачивается работоспособность. У пациента с токсикологической энцефалопатией навсегда снижаются интеллектуальные способности, возникают и усиливаются проблемы с речью, заметна заторможенность реакций. За больным нужен постоянный присмотр.

Токсическая энцефалопатия находится в числе самых опасных заболеваний по неврологии, поскольку деструктивные процессы, запущенные в головном мозгу, носят фатальный и необратимый характер. Без своевременного и экстренного лечения пострадавший человек умирает.

Читайте также: