Иммунологическая диагностика инфекций что это

Принято считать, что функция иммунной системы — защита организма от возбудителей заболеваний, чужеродных и потенциально опасных микроорганизмов, проникших в тело человека извне. Однако она также защищает нас изнутри, препятствуя росту опухолей и помогая удалять погибшие клетки. Таким образом, иммунная система постоянно находится в активном режиме. Сбои в ее работе не всегда заметны, но опытный врач обратит внимание на трудноразличимые симптомы и назначит иммунологическое исследование крови, о котором и пойдет речь в нашем обзоре.

Как мы уже говорили, иммунная система защищает человека от опасных микроорганизмов и поддерживает рабочее состояние организма благодаря слаженной работе множества клеток различных типов. К сожалению, в иммунной системе случаются сбои. Они бывают кратковременными, обратимыми, связанными с ослаблением организма, или более серьезными, представляющими угрозу здоровью и требующими лечения.

На основании результатов оценки изменений в клеточном составе и в составе синтезируемых иммунной системой молекул можно выявить заболевание и оперативно начать его лечение.

Что такое иммунологическое исследование и когда оно назначается?

Иммунологическое исследование — комплекс лабораторных анализов, которые позволяют понять, какие нарушения возникли в работе иммунной системы пациента. Оно позволяет оценить сотни показателей. Объектом для изучения обычно является венозная кровь.

Оценка состояния иммунной системы может потребоваться при диагностике и лечении широкого круга заболеваний. А значит — иммунологическое исследование крови могут назначить врачи общей практики, ревматологи, аллергологи, иммунологи, онкологи, гастроэнтерологи.

Причинами назначения анализа могут стать:

- плохое самочувствие;

- утомляемость;

- частые простудные заболевания;

- частые обострения хронических заболеваний и др.

Обычно при неясной клинической картине и неспецифических симптомах (к ним относятся и перечисленные выше) назначается комплексное исследование иммунитета, включающее оценку:

- содержания в крови клеток иммунной системы с различными функциями;

- активности иммунных клеток;

- способности клеток поглощать бактерии и синтезировать антитела.

При подозрении на аллергические заболевания назначается комплекс иммунологических исследований на чувствительность к аллергенам. Набор оцениваемых показателей определится на основании подробного опроса пациента. Если больной замечает, что неприятные симптомы появляются, когда он гуляет за городом в июне, целесообразно провести исследование на чувствительность к пыльце растений. При отсутствии подозрений на причину аллергических реакций, скорее всего, будет назначено исследование на наличие антител к наборам аллергенов (аллергопанели):

- пищевым аллергенам;

- аллергенам, которые вдыхаются с воздухом (пыльца);

- аллергенам, которые окружают человека в его доме (пыль, перо, шерсть животных) и т.д.

Заподозрив у пациента аутоиммунное заболевание, например волчанку, врач немедленно направляет его на иммунологическое исследование на антитела к ядрам собственных клеток в крови.

Как и к любому анализу крови, к иммунологическому исследованию нужна соответствующая подготовка. Некоторые показатели, например, наличие ответа на аллергены, можно оценивать в течение всего дня. Это значит, что прийти в лабораторию и сдать анализы допустимо сразу после визита к врачу. Однако к сдаче крови на описание клеток иммунной системы, оценку ее активности и ряд других показателей нужно подготовиться заранее. За день до сдачи крови избегайте физических нагрузок. Кровь сдается натощак, так что лабораторию придется посетить утром. Чтобы избежать ошибок при подготовке к иммунологическому исследованию, в каждом конкретном случае лучше заранее проконсультироваться у врача, назначившего анализ.

Для иммунологического исследования отбирается кровь из вены. При комплексных исследованиях может понадобиться несколько пробирок.

Срок ожидания бланка с результатами колеблется. Если речь идет об оценке содержания клеток иммунной системы или присутствии антител, результат как правило будет готов через 2–3 дня. Бланк по итогам комплексного исследования на большое количество аллергенов обычно выдается на 10–11 день. При исследовании активности клеток иммунной системы срок ожидания также будет довольно продолжительным — примерно 9 дней.

Самым очевидным показателем состояния иммунной системы является общий уровень лимфоцитов в крови. Его повышение относительно нормы практически говорит о воспалении. Для конкретизации анализа потребуется оценить концентрацию отдельных категорий клеток иммунной системы.

Так, при снижении количества Т-лимфоцитов, вызывающих гибель зараженных вирусом клеток (норма 210–1200 клеток на мл крови), и повышении числа B-лимфоцитов (норма 100–480 клеток на мл), продуцирующих антитела, врач заподозрит аутоиммунное или аллергическое заболевание.

Снижение содержания в крови клеток-регуляторов иммунного ответа — T-хелперов (в норме концентрация 540–1460 на мл) — верный признак иммунодефицита.

Важное диагностическое значение имеет показатель активности иммунных клеток. Если более 20% клеток, отвечающих за уничтожение патогена и регуляцию иммунного ответа, находятся в активированном состоянии, необходимо срочно принимать меры борьбы с восполнением.

В ходе иммунологического исследования также может быть оценена способность клеток к поглощению бактерий. Если 25% клеток теряют ее, речь идет о развитии у взрослого пациента иммунодефицита на фоне тяжелых инфекций, а у ребенка позволяет заподозрить врожденные дефекты.

На основании анализа отдельных показателей достоверный диагноз поставить практически невозможно. Врач принимает во внимание множество факторов. Кроме того, некоторые отклонения от нормы нельзя рассматривать как признак патологии иммунной системы. Например, после тяжелой операции или перенесенной недавно инфекции отклонения от нормальных показателей иммунной системы свидетельствуют об активной работе организма по восстановлению. Все это говорит о том, что самодиагностика на основании результатов в бланках анализа опасна.

Стоимость иммунологического исследования оценивается, исходя из объема работ и применяемого метода. Следует учитывать и цену за взятие крови — в среднем это 200 рублей.

Комплексное исследование крови, позволяющее оценить состояние иммунной системы, обойдется в сумму примерно в 12 000 рублей. При мониторинге лечения обычно назначается скрининговая программа, стоимость которой приблизительно 7500 рублей, или оцениваются отдельные показатели, например лимфоциты, вырабатывающие антитела, что обойдется в сумму около 1300 рублей.

Скрининговое исследование на волчанку стоит порядка 700 рублей, комплексное — около 4000 рублей.

Современная лабораторная диагностика сделала доступным выявление заболеваний еще до развития тяжелых симптомов, хотя сравнительно недавно об этом нельзя было и мечтать. Терапия, назначенная по результатам иммунологических тестов, позволяет если не победить болезнь, то, по крайней мере, предотвратить рецидивы заболевания.

Комплексное иммунологическое исследование обычно называется иммунограммой. Оно позволяет оценить так называемый иммунный статуса пациента. Исследование обычно проводится в комплексе с общим анализом крови. Расшифровать результаты анализов и поставить диагноз может только врач-иммунолог после дополнительного визуального осмотра лимфатических узлов, органов дыхания, слизистых, кожи, оценки состояния суставов и детального изучения анамнеза.

Иммунологические методы исследования — это современные диагностические технологии, основанные на взаимодействии антигенов и антител. Этот вид анализа очень точен и информативен.

Используются для выявления иммунодефицитных состояний организма, аутоиммунных заболеваний и аллергий, различных инфекций и паразитарных инвазий, опухолевых антигенов, нарушений гормонального фона. Также применяются как экспресс-метод точного определения группы крови и для определения беременности.

Что такое антитела

Важную роль в защите человека от агрессии внешней среды выполняет иммунитет.

Когда в организм попадает антиген – чужеродный агент, в крови начинают вырабатываться антитела.

Антитела, прикрепляясь к антигенам, обездвиживают их, и при этом сигнализируют другим клеткам — участникам иммунного процесса, о необходимости запуска реакции, и о том куда именно ее направить.

На некоторые перенесенные инфекции существует иммунная память – в крови остаются антитела к определенному антигену.

Наличие или отсутствие определенного класса иммуноглобулинов может многое рассказать о состоянии организма человека.

Всего существует пять классов иммуноглобулинов: G, А, М, D. В зависимости от их количества и сочетания можно судить о состоянии здоровья человека и характере заболевания.

Когда назначается иммунологический анализ крови

Иммунологическое исследование крови позволяет получить четкую картину состояния иммунной системы организма, наличие иммунодефицита, как врожденного, так и приобретенного, выявить наличие и характер хронических заболеваний.

Иногда возникают сбои работы иммунитета и организм атакует сам себя (аутоиммунные заболевания). Их также легко обнаружить, используя иммунологическое серологическое исследование.

Данный вид исследования назначают в следующих случаях если:

- инфекционное заболевание носит длительный и трудно поддающийся лечению характер;

- есть подозрение на врожденный иммунодефицит;

- возможна вероятность приобретенного иммунодефицита, в том числе вызванный ВИЧ;

- вероятны аутоиммунные заболевания;

- наблюдаются аллергические реакции;

- возникает подозрение на онкологические процессы;

- планируется сложное хирургическое вмешательство;

- требуется определить причины мужского или женского бесплодия;

- необходимо контролировать результат применения гормональных препаратов или иммунодепрессантов;

При помощи иммунологического лабораторного исследования можно диагностировать следующие заболевания:

- иммунодефицитные состояния как врожденные, так и приобретенные, в том числе СПИД;

- аутоиммунные заболевания: ревматоидный артрит, системная красная волчанка;

- заболевания органов ЖКТ;

- половые инфекции;

- злокачественные новообразования;

- заболевания щитовидной железы нарушение её функции;

- аллергии с выявлением аллергенов;

- токсоплазмоз;

- гепатит В и С;

- герпес;

- резус конфликт матери и плода;

- кандидоз;

- цитомегаловирусная инфекция;

- гломерулонефрит;

- миокардит;

- остеомиелит.

Это далеко не полный перечень диагнозов, для окончательной диагностики обязательно используется иммунограмма, как дополнительный метод.

Общее описание

Исследование иммунной системы включает в себя определение клеточного состава крови и определение наличия антигенов и антител в сыворотке крови.

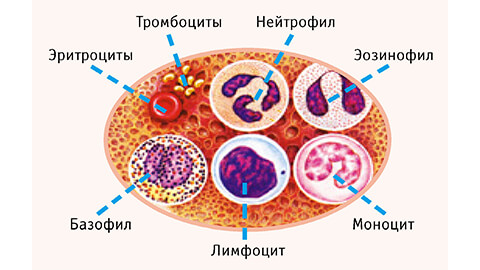

На 1-м этапе рассматривается клеточный состав крови:

- общее число лимфоцитов;

- соотношение Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов;

- фагоцитарная активность нейтрофилов;

- апоптоз лимфоцитов;

- продуктивность В-лимфоцитов по общему количеству иммуноглобулинов.

Это исследование позволяет определить общее состояние и напряженность иммунитета.

На 2-м этапе исследуется гуморальная активность иммунных клеток:

- определяется концентрация цитокининов;

- измеряется количество и соотношение видов иммуноглобулинов;

При диагностике конкретных заболеваний определяется наличие антигена или антител к нему в сыворотке крови.

Нормы

Рассмотрим основные параметры иммунологического исследования.

Иммуноглобулин А (IgA) участвует в защитной реакции слизистых оболочек органов человека. Превышение нормы по этому параметру может свидетельствовать:

- о артрите;

- гломерулонефрите;

- миеломной болезни;

- воспалительных процессах в печени.

Недостаток иммуноглобулина А наблюдается:

- при циррозе печени;

- токсических состояниях;

- лучевой болезни

Иммуноглобулин М (IgM) выделяется как экстренный ответ на проникновение антигена.

Его количество резко увеличивается:

- при вирусных или бактериальных инфекциях;

- паразитарных инвазиях;

- аутоиммунных процессах;

Снижение показателя бывает:

- при остром или накопительном отравлении;

- лучевой болезни;

- приеме иммунодепрессантов.

Иммуноглобулин G (IgG) обеспечивает пассивную защиту.

Превышение показателя выше нормы выявляется:

- при ревматоидном артрите;

- системной красной волчанке;

- СПИД;

- миеломной болезни;

- хронических инфекционных заболеваниях.

Показатель резко снижается:

- при отравлениях;

- терапии иммунодепрессантами;

- лучевой болезни;

- циррозе печени.

Для выявления аллергических заболеваний важно знать уровень иммуноглобулина Е (IgE). Резкое увеличение значения возникает:

- при поллинозе;

- крапивнице;

- пищевой аллергии;

- наличии паразитов;

- аллергии на лекарственные препараты.

Снижение уровня свидетельствует:

- о приобретенном вирусном и невирусном иммунодефиците;

- врожденном иммунодефиците;

- приеме иммунодепрессантов.

Сама по себе иммунограмма не является медицинским заключением и для ее расшифровки требуется опытный иммунолог.

Подготовка к исследованию

Иммунологические исследования относятся к серологическим (исследованиям сыворотки крови). Для этого анализа используется венозная кровь, взятая натощак утром. Чтобы результаты были максимально достоверными следует соблюдать определенные правила:

- За 12 часов до взятия крови прекратить прием пищи. Пить можно только чистую воду.

- За трое суток до анализа исключить алкогольные напитки.

- Не курить минимум час до взятия крови.

- Исключить солярий, рентгенологические исследования за двое суток;

- По возможности избегать стрессов за сутки до диагностики;

- Исключить нездоровую пищу (жареное, копченое, соленое, жирное) из рациона за двое суток до взятия крови.

- Если нет жизненных показаний, исключить любые препараты, особенно гормональные. Если нет возможно отменить препараты, об их приеме обязательно предупредите врача.

- Женщинам не стоит назначать анализ на время менструации.

Важно! Несоблюдение этих простых правил может исказить результаты диагностики.

Что такое иммунологическое исследование

Иммунологический метод позволяет обнаружить антитела

Данный лабораторный метод исследования крови направлен на обнаружение в ней иммуноглобулинов, которые являются защитными клетками, вырабатываемыми иммунной системой. Выявление антител позволяет определить стойкость организма к тем или иным возбудителям патологий.

Диагностическое исследование широко применяется при инфекционных и паразитарных заболеваниях. Также оно назначается при общем обследовании больных с раковыми и аутоиммунными патологиями.

Основные показатели иммунограммы

При исследовании выявляют комплекс показателей, которые указывают на активность иммунных клеток и их состав, так как лейкоциты в организме человека имеются нескольких видов. Полный анализ на иммунные клетки сложный и длительный. Из-за этого, в зависимости от того что стало причиной для анализа, выявляются только определенные группы иммунных клеток. Развернутое исследование необходимо не часто. Обычно требуется исследование на такие антитела: лимфоциты, действующие против раковых клеток; иммуноглобулины классов А, М, G.

Показания к проведению

Показанием к исследованию может явиться аллергическая реакция

Анализ крови на наличие антител и лейкоцитов проводится по врачебным показаниям самостоятельно или в комплексном диагностическом обследовании. Основными причинами для сдачи крови на иммунограмму являются:

- аутоиммунные патологии;

- рак;

- аллергические реакции (для определения раздражителя, вызывающего негативную реакцию организма);

- половые инфекции;

- бронхиальная астма;

- герпес;

- этап планирования беременности;

- ВИЧ;

- гепатиты и подозрения на них;

- воспалительные процессы в тканях сердца;

- затяжная форма депрессии (для оценки повреждения иммунной системы);

- токсоплазмоз;

- резка потеря массы тела;

- подготовка к операции по пересадке органов и контроль состояния пациента после нее;

- значительные нарушения обменных процессов в организме;

- синдром хронической усталости неопределенной природы.

Также анализ может быть назначен беременным женщинам на усмотрение врача, если возникнут подозрения нарушения в работе иммунитета или наличие инфекций опасных для плода.

Подготовка к исследованию

Исследование проводится натощак

Сложная подготовка к исследованию не требуется. Для проведения анализа крови с достоверными результатами необходимо придерживаться таких правил:

- отказ от алкоголя за сутки до сдачи крови;

- отказ от пищи за 12 часов до анализа;

- исключение активного или пассивного курения за час до анализа;

- информирование врача о принимаемых препаратах.

Женщинам не следует сдавать кровь в период менструации. Анализы в этот момент проводятся только по экстренным показаниям.

Виды иммунологических исследований

Исследование направленно на определение антител и антигенов. Для этого существуют несколько методов.

- Радиологическое. Проводится с использованием изотопной метки, которая дает возможность выявить мельчайшие молекулы.

- Твердофазное. Наиболее распространенный метод. Позволяет выявить антигены и антитела, проводится практически во всех медицинских учреждениях.

- Иммунофлуоресцентное. Проводится с применением метки антител флоуресценом.

Какой метод будет использоваться, зависит от оснащения лаборатории и того, какие антитела и антигены требуется определить.

Анализ крови у ребенка

Частые инфекции у детей могут быть показанием к анализу

Детям прохождение анализа требуется, если общая картина крови нарушена. Особенно важно исследование при выявлении сниженного числа лейкоцитов. Также педиатр может направить на анализ в том случае, если ребенок регулярно заболевает вирусными инфекциями, страдает от хронического поноса или бактериальных инфекций, не может долгое время вылечиться от грибковых патологий.

При подготовке ребенка к анализу требуется за несколько дней до сдачи крови исключить стрессовые ситуации, переутомление, а также следить за правильностью детского питания.

В ряде случаев анализ назначается, когда проведена вакцинация и нужно оценить качество полученного иммунитета. Необходимость такого исследования определяется врачом.

Расшифровка анализа

Интерпретация результатов — дело практикующего врача

Расшифровкой анализа обычно занимается врач аллерголог-иммунолог или иммунолог. Для определения в норме ли показатели, применяется таблица, в которой указываются допустимые верхние и нижние пределы иммуноглобулинов. При выявлении нарушения в картине крови требуется дополнительное обследование.

Преимущество иммунологического метода

Достоинствами метода являются:

- точность результатов;

- получение результатов исследования в короткие сроки;

- диагностика нарушений в самом начале их развития;

- возможность получить дополнительные данные при затруднении в процессе определения диагноза.

Иммунологическое исследование крови относится к важным диагностическим методам. Особенно ценно исследование при необходимости выявить аутоиммунные патологии и инфекционные поражения.

Иммунологическая диагностика инфекционных заболеваний основана на выявлении антител в организме пациента к возбудителю инфекции методами серологических исследований. В их основе - взаимодействие антигена и антитела с образованием иммунных комплексов. Серологические реакции применяются в двух направлениях:

1. Обнаружение с диагностической целью антител в сыворотке крови обследуемого.

2. Установление родовой, видовой и типовой принадлежности микроба или вируса.

Реакция агглютинации (РА). Принимают участие антигены в виде частиц (микробные клетки, эритроциты и др. корпускулярные антигены), которые склеиваются антителами и выпадают в осадок. Различают реакцию микробной агглютинации, гемагглютинации, латексагглютинации, коаглютинации и т.д. (от вида иммунодиагностикума). Различают прямую и непрямую реакции агглютинации.

Реакция прямой агглютинации. В этой реакции антитела (агглютинины) непосредственно агглютинируют корпускулярные антигены (агглютиногены). Обычно используется взвесь инактивированных микроорганизмов. Для определения вида микроорганизмов используют специальные диагностические агглютинирующие сыворотки, полученные путем гипериммунизации лаб. животных взвесью бактерий. Титром такой сыворотки является ее наибольшее разведение, при котором наблюдается отчетливая агглютинация соответствующего антигена.

Реакция связывания комплемента (РСК). Помимо антигена и антител принимает участие третий компонент - комплемент, который способен связываться с комплексом антиген-антитело. Образование комплексов антиген-антитело и фиксация комплемента не сопровождаются видимыми изменениями. Для обнаружения связывания комплемента используют дополнительную индикаторную гемолитичесчкую систему (эритроциты барана, обработанные гемолитической антисывороткой). В присутствии комплемента (сыворотки морской свинки) происходит лизис эритроцитов. Если в опытной системе образовались комплексы антиген-антитело, которые связывают комплемент, то лизис эритроцитов в индикаторной системе не произойдет (реакция положительная). Используется при определении антител к вирусу Коксаки, при лабораторной диагностике сифилиса - реакция Вассермана.

Реакция лизиса. Сущность реакции состоит в том, что при взаимодействии специфических антител с антигенами клеток (эритроцитов, бактерий), на их поверхности образуется комплекс, который активирует комплемент по классическому пути, вследствие этого происходит лизис этих клеток. Эта реакция используется при типировании антигенов системы HLA на лимфоцитах. К типируемым лимфоцитам добавляют антисыворотки против различных HLA-антигенов, затем их отмывают и добавляют комплемент. Присутствие соответствующего антигена приводит к лизису лимфоцитов.

Реакция иммунофлюоресценции. Прямой метод иммунофлуоресценции (по Кунсу) основан на взаимодействии антител, меченных флуорохромом с антигеном, который находится на клетке, в клетке или тканях. В качестве флуорохрома часто используют флуоресцеинизотиоцианат (ФИТЦ). Этот краситель дает зеленое свечение в ультрафеолетовых лучах, а тетраметилродаминизотиоцианат (ТРИТЦ) - оранжево-красное свечение. Прямой метод одноэтапный: на фиксированный мазок клеток с антигеном наносят диагностическую сыворотку с мечеными антителами, инкубируют, отмывают и учитывают свечение в люминесцентном микроскопе. Непрямой метод иммунофлуоресценции заключается в том, что антиген обрабатывают обычной диагностической сывороткой, а для обнаружения образовавшегося комплекса антиген-антитело используют антисыворотку, меченную флуорохромом. Непрямой метод позволяет обнаруживать различные комплексы антиген-антитело с помощью одной меченной антиглобулиновой сыворотки. Метод иммунной флуоресценции применяют для идентификации бактерий, вирусов, клеточных рецепторов и антигенов.

Иммуноферментный анализ (ИФА). В методах иммуноферментного анализа используют иммунореагенты, меченные ферментами. Наиболее широко используется твердофазный ИФА. В качестве твердой фазы используют полистироловые или поливиниловые планшеты или шарики, на которых адсорбированы антигены или антитела. Для выявления антител известный антиген адсорбируют в лунках полистироловой пластины. Затем вносят исследуемую сыворотку, в которой хотят обнаружить антитела к данному антигену. После инкубации лунки промывают для удаления несвязавшихся белков и вносят в них антииммуноглобулиновые антитела, меченые ферментом. После инкубации и отмывания в лунки добавляют специфичный для фермента субстрат и хромоген для регистрации конечных продуктов расщепления субстрата. О наличии и количестве антител судят по изменению цвета и интенсивности окраски раствора. Методы ИФА обладают высокой чувствительностью и специфичностью и получили наиболее широкое распространение среди иммунологических методов клинико-лабораторной диагностики.

Радиоиммунологический анализ. Принцип радиоиммунологического анализа (РИА) основан на выявлении комплекса антиген-антитело, в котором один из иммунореагентов был мечен радиоактивным изотопом. Обычно используют изотопы йода (I-125 и I-131). Учет реакции проводят по убыванию или по возрастанию радиоактивности (в зависимости от методики РИА) с помощью специальных счетчиков ионизирующего излучения.

Иммуноблотинг. Вариант ИФА, повышающий чувствительность метода при изучении гетерогенной смеси антигенов. Смесь антигенов подвергают дискэлектрофорезу в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия. Полученные таким образом индивидуальные полосы антигенов переносят на нитроцеллюлозные полоски с помощью специального аппарата для переноса. В дальнейшем ход реакции сводится к гетерогенному не конкретному ИФА. Нитроцеллюлозные полоски с перенесенными на них антигенами обрабатывают испытуемой сывороткой. Имеющиеся в ней антитела связываются с индивидуальными антигенами, представленными в виде отдельных полос. Связавшиеся антитела проявляют при обработке конъюгатом фермента с антителами к иммуноглобулинам человека. На последнем этапе определяют активность фермента. Таким образом, можно определить против каких антигенов смеси направлены антитела сыворотки больного. На основе реакции иммуноблотинга созданы диагностические наборы для определения в сыворотке больного антител к вирусу гепатита С и ВИЧ-1-2.

Гибридизационный анализ (ГА). Проводится определение нуклеиновых кислот по связыванию с ДНК- и РНК- зондами. Метод ГА основан на отжиге одноцепочечного фрагмента нуклеиновой кислоты на комплиментарный ему участок другой молекулы анализируемой нуклеиновой кислоты с образованием двух цепочечной гибридной молекулы. Зонд может быть получен либо химическим синтезом олигонуклеотидов. Либо с помощью синтеза ДНК на одной из нитей детектируемой ДНК с помощью фермента ДНК-полимеразы (для РНК с помощью РНК-зависимой ДНК-полимеразы). Полученная копия может быть встроена в плазмиду и затем размножена в составе каких-либо бактерий. Зонд должен иметь репортерную группу, выявляемую ферментативно или физическим методом. В настоящее время в медицинской практике успешно применяются ДНК-зонды, в которых в качестве репортерных групп используют биотин, дегоксигенин, комплексы платины и др. Введение меток может производиться с помощью химических, физических, фотохимических и ферментативных реакций. В частности при амплификации. Также разнообразны методы детекции образовавшегося гибрида нуклеиновых кислот: с помощью хромогенных и хемилюминесцентных субстратов высокоактивных ферментов (пероксидаза, щелочная фосфатаза), люминесценции и др. На основе нерадиоизотопного ГА созданы диагностикумы для выделения вируса папилломы, герпеса, хламидий и уреаплазмы.

Иммунологические методы используются в диагностических исследованиях, проводящихся в двух направлениях:

• иммунодиагностика инфекционных заболеваний;

• характеристика функционального состояния иммунной системы.

Для инфекционных заболеваний характерно наряду с неспецифическими проявлениями патологии появление во внутренней среде организма также специфических для данного возбудителя (антигены, токсины и т.п.) и иммунного ответа.

Иммунодиагностика инфекционных заболеваний включает в себя: 1) специфическое распознавание маркеров возбудителя и реагирующих с микробными продуктами комплементарных структур (антител, рецепторов клеточной поверхности, участков молекул нуклеиновых кислот); 2) определение изменения функциональной активности различных компонентов иммунной системы (количества и функциональной активности лимфоцитов, соотношения их субпопуляций, активности клеток фагоцитарной системы, концентрации иммуноглобулинов и т.п.).

В основе наиболее часто используемого для выявления антител или антигенов иммунохимического анализа лежит формирование иммунного комплекса антиген-антитело в результате взаимодействия антигенной детерминанты с комплементарной областью иммуноглобулина (активный центр). В процессе реакции антиген-антитело происходит возникновение мультимолекулярных комплексов при участии огромного числа молекул антигена и антител и формирование воспринимаемого визуально преципитата. Преципитационные методы проводятся в растворе (нефелометрия и турбодиметрия, основанные на рассеивании света частицами преципитата) или в геле (иммунодиффузия и иммуноэлектрофо-рез). В настоящее время наиболее распространена одиночная радиальная иммунодиффузия по О.Мапст! для количественного анализа (антиген радиально диффундирует из лунки в гель, содержащий антитела, причем образуется область преципитации, площадь которой прямо пропорциональная количеству антигена в лунке) и двойная радиальная иммунодиффузия для качественной ха-

рактеристики (антиген из центральной лунки и антитела из радиально расположенных вокруг лунок диффундируют навстречу друг другу, образуя или нет полосы преципитации, что позволяет делать вывод об антигенных свойствах данного антигена). К иммуноэлектрофоретическим методам относятся методики, основанные на явлении миграции компонентов иммунных комплексов в электрическом поле. Электрофорети ческое разделение смеси антигенов в геле сочетается с пре-ципитационным выявлением их с помощью двойной ^ммунодиффузии-

Для диагностики инфекций параллельно с методами преципитации, начиная с конца 19 века, широко использовались методы, в основе которых лежит взаимодействие корпускулярных антигенов (эритроциты, бактериальные клетки) с антителами (прямая агглютинация). Методы пассивной агглютинации используют частицы, сенсибилизированные антигенами или антителами, для выявления бактериальных и вирусных антигенов или антител к ним.

В настоящее время наиболее широко распространены индикаторные методы, использующие для выявления реакции антиген-антитело различного рода метки (радиоактивные, флюоресцентные. ферментные).

Методики, при выполнении которых наличие иммунного комплекса выявляется с помощью радиоактивной метки, введенной предварительно в состав одного из компонентов (антитела или антигена), называются радиоиммунноло-гическим анализом (РИА). Наиболее известны 2 разновидности РИА; радиоим-мунопреципитация (РИП) и твердофазный радиоиммунологический анализ (ТФРИА). Количественный анализ преципитата, образовавшегося в процессе РИП, проводится с помощью счетчиков радиоактивности либо с помощью ауто-радиографии. Использование ТФРИА, в котором антиген или антитело изначально иммобилизуется на больших по размерам частицах или пластике, а при проведении реакции на иммобилизованный компонент сорбируются остальные, дает возможность удалятьиз реакционной смеси не вошедшие в иммунный комплекс макромолекулы с помощью простой отмывки.

В клинической практике нашли широкое применение иммунофлюоресцен-тные методы, использующие антигены или антитела с введенными в их состав флюоресцентными метками. О наличии или отсутствии иммунного комплекса, сформированного в результате реакции антиген-антитело, судят по интенсивности флюоресценции. Наиболее распространенными являются два варианта (прямой и "сэндвич" методы) иммунофлюоресцентной микроскопии (ИФМ). ИФМ позволяет не только удостовериться в наличии антигена вирусов или бактерий в клиническом образце, но и установить локализацию его в определенных клеточных или субклеточных структурах.

В настоящее время интенсивно развиваются более чувствительные методики с использованием для метки антигенов или антител положительно заряженных ионов редкоземельных элементов — лантанидный иммунофлюоресцен-тный анализ (ЛИФА).

Особенно широко в последние годы в медицине используется твердофазный иммуноферментный анализ (ИФА или Е1-15А). В качестве индикаторной молекулы в ИФА используется молекула фермента. Чувствительность ИФА может быть очень высокой, так как одна молекула фермента может модифицировать большое число молекул субстрата. Один из участников реакции антиген-антитело иммобилизуется на твердом носителе. Для обнаружения в клинических образцах бактериальных или вирусных антигенов на твердую подложку (полисте-рол) последовательно сорбируются первичные антитела, выявляемый антиген И вторичные антитела с введенной в них ферментной меткой. Для обнаружения

386

антител в биологических жидкостях антиген иммобилизуется на твердом носителе, затем исследуемая сыворотка контактирует с иммуносорбентом. Адсорбция специфических к данному антигену антител выявляется с помощью меченых антивидовых антител.

Благодаря развитию молекулярной биологии и генетических исследований, разрабатывается направление в диагностике, использующее методы генного зондирования, в основе которых лежит способность нуклеиновых кислот к гибридизации (образованию двухцепочечных структур за счет взаимодействия комплементарных нуклеотидов: А-Т, Г-Ц). Основной принцип генного зондирования (взаимодействие комплементарных структур) методически реализуется способами индикаторных методов иммунодиагностики, при использовании тех же индикаторов (радиоактивные изотопы, флюоросцеины, биотин). На присутствие инфекционного агента проводится анализ образцов сыворотки крови, мочи, уретральных соскобов, цельной крови и т.п. Осуществляется лизис клеток, денатурация ДНК (переход в одноцепочечную форму), затем фиксация на носителе (нитроцеллюлозной или нейлоновой мембране), инкубация в вакууме при 80°С, гибридизация с зондом (участки ДНК или РНК, выдепенные из возбудителя или синтезированные химически олигонуклеотиды), детекция образовавшегося комплекса. Использование полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволяет увеличить концентрацию определенной последовательности ДНК в пробе за счет синтеза многочисленных копий \п уИго. Для этого к исследуемому образцу ДНК добавляют препарат ДНК-полимеразы, избыток ол иго нуклеотидов и 2 праймера, соответствующие концевым участкам интересующей последовательности ДНК. Затем производится плавление (денатурация ДНК). ПЦР позволяет существенно повысить чувствительность анализа, что важно при низком содержании возбудителя или при исследовании субмикроскопического количества патологического материала.

Вторым важным направлением использования иммунологических методов является характеристика функционального состояния отдельных звеньев иммунной системы и факторов неспецифической защиты, взаимодействующих с ними. Выявление дефицита какого-либо из них позволяет своевременно начать соответствующую и ммун о корригирующую терапию.

Среди большого набора тестов, существующих в настоящее время для оценки любого компонента иммунной системы, выделяют тесты, с помощью которых можно диагностировать наиболее частые нарушения или получить наиболее важную информацию о состоянии иммунной системы, так называемые тесты 1-го уровня. Они дают возможность выявить грубые поломки в иммунной системе. Тесты 2-го уровня позволяют установить их механизмы.

Для оценки активности системы фагоцитов используют тесты 1 -го уровня:

абсолютное число нейтрофилов и моноцитов, интенсивность поглощения микробов фагоцитами, способность фагоцитов убивать микробы.

Нейтрофилы, являясь одним из активных факторов в системе клеточно-гуморальной кооперации, принимают непосредственное участие не только в противомикробной, но и в противовирусной защите через феномен антитело-зависимой клеточной цитотоксичности либо путем прямой адсорбции вирусов на поверхности клетки с последующим фагоцитозом и дезинтеграцией их в фа-гол и зосо мах.

Оценка фагоцитарной активности нейтрофилов проводится с использованием методов, основанных на способности этих клеток к поглощению корпускулярных агентов, находящихся всреде, фагоцитарное число (среднее числочас-

тиц, поглощенных одной клеткой) и фагоцитарный индекс (число активнофаго-цитирующих клеток) определяются после инкубирования клеток частицами латекса или эритроцитами. Широко используемым чувствительным и информативным способом оценки функционального состояния нейтрофилов является тест восстановления нитросинего тетразолин (НСТ). Восстановление НСТ в фагоците прямо зависит от эффективности метаболических путей в клетке, в которой вырабатываются активные формы кислорода с выраженными антимикробными свойствами. Усиленная активация кислородного метаболизма у фагоцитов является одним из самых чувствительных индикаторов возбуждения поли- и моно-нуклеарных фагоцитов, хотя и косвенным критерием фагоцитарной активности. Она может регистрироваться также с помощью хемилюминесценции. Важным принципом исследования фагоцитов в клинике является выяснение способности клеток реагировать на стандартный стимул, что может служить показателем их функционального резерва.

Применяемые для оценки интенсивности хемотаксиса фагоцитов и экспрессии молекул адгези и (СОИ а, СОПЬ, С011с и др.) на поверхностной мембране нейтрофилов методы относятся ктестам 2-го уровня.

Оценка В-системы иммунитета проводится с использованием следующих методов: 1) определение иммуноглобулинов О, А, М в сыворотке крови; 2) определение иммуноглобулинов Ев сыворотке крови; 3) определение количества В-лимфоцитов.

Важным параметром служит концентрация иммуноглобулинов, которая определяется в сыворотке крови методом радиальной иммунодиффузии или методом нефелометрии. Отклонения в уровнях иммуноглобулинов могут быть связаны с инфекцией, поликлональной активацией, аутоиммунным процессом. Иммуно-дефициты, связанные с биосинтезом антител, проявляются прежде всего в виде длительно протекающих рецидивирующих инфекций респираторного тракта, хронических синуситов, отитов и др. Дефицит 1дА ассоциируется с аутоиммунными и аллергическими заболеваниями, при которых часто повышен уровень 1дЕ.

Наиболее важными тестами 2-го уровня являются: определение субклассов иммуноглобулинов, особенно 1дС, секреторного 1дА, специфических антител к белковым и полисахаридным антигенам, способности лимфоцитов отвечать пролиферацией на В- (липополисахарид, стафилококк) и Т-В-митогены (ми-тоген лаконоса). Определение дефицита по субклассам !д0 может иметь определенную диагностическую значимость. Например, дефицит !дй2, содержащих преимущественно антитела против полисахаридов инкапсулированных бактерий, ведет к повышенной заболеваемости респираторными инфекциями.

С разработкой гибридомной техники появились уникальные возможности использовать моноклональные антитела как инструмент изучения и идентификации различных популяций и субпопуляций лимфоцитов по наличию на поверхности клеток структур с определенными свойствами и тканевой специфичностью (12). Все основные антигенные маркеры лимфоцитов и других клеток иммунной системы в соответствии с международной классификацией получили название кластеров дифференцировки (СО), Используя меченные флюорохро-мами моноклональные антитела, с помощью флюоресцентной микроскопии или проточной цитофлюорометрии можно определить процент и абсолютное количество В-лимфоцитов (С019, С020) в периферической крови.

Оценку Т-системы иммунитета проводят с применением тестов 1-го уровня: общего числа лимфоцитов, процента и абсолютного числа зрелых Т-лимфо-цитов (СОЗ) и двух основных их субпопуляций (С04 и С08), пролиферативного

388

ответа на Т-митогены (ФГА и Кон А). Выявление нарушений в Т-клеточном звене иммунитета имеет диагностическую ценность, так как для них характерны пневмонии, вызванные Рпеитасузйссаппп, хронический кандидоз, хроническая диарея, токсоплазмоз, атипические микобактериальные инфекции, цитомегалови-русная инфекция и т.д., —заболевания, где этиологическим фактором являются факультативно- и обл и гатно-внутри клеточные паразиты.

Оценка функциональной активности Т-системы иммунитета исключительно важна, так как она может быть существенно изменена при нормальном количестве Т-клеток и их субпопуляций. Наиболее простым методом оценки функциональной активности лимфоцитов является реакция бласттрансформации, которую оценивают по способностиклеток отвечать пролиферацией на митогены (фитогем агглютинин, конканавалин А, митоген лаконоса). О пролиферативной активности судят по включению радиоактивной метки в ДНК лимфоцитов, которую определяют по числу сцинтилляций с помощью р-счетчика радиоактивности. Пролиферативный ответ на митогены понижен практически при всех хронических инфекционно-воспалительных заболеваниях, при иммунодепрессивной терапии, при СПИДе, первичных Т-клеточных иммунодефицитах.

Определение продукции цитокинов, пролиферативного ответа на специфические антигены, кожные тесты с микробными антигенами относят к тестам 2-го уровня. Выявление нарушения синтеза ИЛ-2 сочетается с повышением чувствительности организма к внутриклеточным микроорганизмам. Велика роль провоспалительных цитокинов (ФНО, ИЛ-1,у-ИФН) в этиопатогенезе различных острых и хронических воспалительных процессов инфекционной и аутоиммун-ной природы. Провоспалительные иммуноцитокины, секретируемые моноцитами и лежащие в основе запуска каскада иммунопогических и острофазовых воспалительных реакций, связаны с развитием инфекционного заболевания. Повышенное образование этих цитокинов определяется в случаях бактериальных инфекций. На фоне антибактериальной терапии концентрация их снижается. Сохранение ги пер продукции провоспалительных цитокинов и выявление высоких их уровней в сыворотке крови и/или ликворе расценивается как неблагоприятный прогностический признак, так как часто сопровождается развитием септического шока и летальным исходом (13).

Наиболее часто исследуемыми в клинике цитокинами являются интерфе-роны, обладающие антивирусной, антипролиферативной и иммуномодулирую-щей активностью. В ответ на стимуляцию вирусами или клеточными активаторами лейкоциты и макрофаги продуцируют ИФН-а (лейкоцитарный), фиброблас-ты и эпителиальные клетки ИФН-р (фибробластный), Т-лимфоциты ИфН-у (иммунный). Определение интерферонового статуса у больных проводят путем количественного измерения титра сывороточного ИФН, уровня спонтанной продукции ИфН лейкоцитами, интерфероновой реакции лейкоцитов в ответ на индукторы ИФН: ИФН-а — вирус болезни Ньюкастла (ВБН), — ИФН-а,р — ридос-тин, ИФН-у — фитогемагглютинин. За единицу активности ИФН принимают величину, обратную его разведению, ингибирующую на 50% цитопатическое действие вируса энцефаломиокардита мышей (ЕМС) на монослой клеток-фиброб-ласговМ-19. Для больных с инфекционными заболеваниями характерно повышение уровня сывороточного и спонтанно продуцируемого !п УИто ИФН при сниженной способности к индуцированному синтезуИФН.

Одной из причин инфекционно-воспалительных заболеваний новорожденных является интраамниотическая инфекция (ИАИ). Ранний диагноз ИАИ труден в связи с поздним появлением клинических симптомов. При лабораторном исследовании амниотической жидкости также не существует золотого стандарта.

389

В последнее время к таким методам как подсчет лейкоцитов, окраска мазков по Граму, культуральные тесты, определение активности лейкоцитарной эстеразы и концентрации глюкозы, присоединяется идентификация интерлейкинов. Высоко предсказательным в отношении микробной инвазии амниотической жидкости и неонатальной заболеваемости недоношенных новорожденных является определение одного из главных провоспалительных цитокинов, которые опос-редуют ответ хозяина на инфекцию, —ИЛ-6 (14). Определение воспалительных медиаторов ассоциируется с гистологически диагностируемой предродовой инфекцией и церебральными параличами. Найдена высокая связь повреждения белого вещества головного мозга у новорожденных, отнесенных в группу риска по выявлению присутствия гистологических хориоамнионитов и повышенных концентраций ИЛ-6 и ИЛ-1 (15,16).

Даже краткое описание арсенала методов, существующих в настоящее время, позволяет представить себе методические возможности для оценки состояния защитных средств организма.

Дата добавления: 2018-02-28 ; просмотров: 649 ;

Читайте также: