Группа инфекционных заболеваний для возбудителей которых главным

Инфекционные заболевания вызываются патогенными микроорганизмами, которые, вследствие неоптимальной функциональности иммунной системы, попадают в организм. Эти микроорганизмы обладают определенной степенью вирулентности (ядовитости), которая проявляется по-разному:

- в процессе их жизнедеятельности в организме;

- при собственном разрушении.

Инфекционные заболевания характеризуются инкубационным периодом болезнетворных организмов - это время до появления первых признаков той или иной патологии и длительность этого периода зависит от вида возбудителя, способа заражения. Инкубационный период инфекционного заболевания может длиться от считанных часов до нескольких лет.

Классификация инфекционных заболеваний

Инфекционные заболевания различают по многим "параметрам".

А. По месту локализации инфекции данные болезни бывают:

- кишечные (брюшной тиф, сальмонеллез, эшерихиоз, дизентерия, холера, токсикоинфекции пищевые. );

- легочные (инфекционные заболевания дыхательных путей: грипп, ОРВИ, оспа ветряная, респираторные инфекции, корь. );

- трансмиссовыми (инфекционные заболевания крови: ВИЧ, тиф, чума, малярия. );

- заболеваниями наружных покровов (сибирская язва, столбяк).

Б. По виду возбудителя инфекционные заболевания людей бывают:

- вирусные (цитомегаловирусная инфекция, гепатиты вирусные, ВИЧ, грипп, корь, менингит. );

- прионные (вызываются белковыми инфекционными агентами: болезнь Крейтцфельда-Якоба, куру. );

- протозойные (вызываются простейшими инфекционными агентами: амебиоз, балантидиаз, малярия, изоспориаз. );

- бактериальные (менингит, дизентерия, сальмонеллез, чума, холера. );

- микозы (вызываются грибковыми инфекционными агентами: хромомикоз, кандидоз, эпидермофития, криптококкоз. ).

В. Инфекционные заболевания так же подразделяются на:

- Зоонозные.

Характеризуются способностью возбудителя, относящегося к болезням животных, поражать и организм человека. К таким инфекционным заболеваниям, к примеру, относятся: сибирская язва и бешенство, бруцеллез и ящур, листериоз и туляремия.

- Антропонозные.

Эти инфекционные заболевания поражают только человеческий организм, например, дифтерия, тиф, корь, оспа натуральная, холера.

- Инвазионные или паразитарные.

Вызываются паразитами: клещами, простейшими, насекомыми.

Г. В отдельную группу инфекционных заболеваний выносят особо опасные болезни, которые называют карантинными.

Эта группа характеризуется небольшим инкубационным периодом, высокой скоростью распространения, тяжелым течением и большим процентом летального исхода. Всемирной организацией здравоохранения к этой группе инфекционных заболеваний были отнесены: холера, Эбола, чума, оспа натуральная, некоторые типы гриппа, желтая лихорадка.

Причины инфекционных заболеваний

Причиной всех инфекционных заболеваний является патогенный микроорганизм, который, попадая в тело, возбуждает инфекционные процессы. Как привило, каждая болезнь этой природы имеет "своего" возбудителя, хотя есть исключения, к примеру, сепсис возникает в результате воздействия на организм нескольких возбудителей, а стрептококк может вызывать несколько заболеваний (скарлатина, ангина, рожа).

Организмы разных людей по-разному реагируют на вторжение чужеродных агентов: одни к ним, практически, невосприимчивы, другие, наоборот, сразу же начинают остро реагировать на это, проявляя различные симптомы инфекционного заболевания.

Это происходит оттого, что защитные силы организма у людей разные. Защитные силы характеризуют состояние иммунной системы. И поэтому можно сказать, что основной причиной инфекционных заболеваний является неоптимальная функциональность иммунной системы.

Если иммунная система слаба, то организму не "хватает сил" бороться с патогенными микроорганизмами - это состояние человека называется иммунодефицитным.

Бывает, что иммунная система неадекватно активна и начинает воспринимать ткани собственного организма за чужеродные, и атакует их - это состояние называется аутоиммунным.

- Вирусы.

В переводе с латинского означает "яд". Способны размножаться только внутри живых клеток, куда и стремятся проникнуть.

- Бактерии.

В подавляющем своем большинстве одноклеточные микроорганизмы.

- Простейшие.

Одноклеточные микроорганизмы, которые могут выполнять некоторые функции, свойственные отдельным тканям и органам более высокоразвитых форм.

- Микоплазмы (грибки).

Отличаются от других одноклеточных тем, что не имеют оболочки и могут возбуждать инфекционные процессы, находясь вне клеток.

- Спирохеты.

По своей сути являются бактериями, которые имеют характерную спиралевидную форму.

- Хламидии, риккетсии.

Внутриклеточно функционирующие микроорганизмы, по своей сути занимающие промежуточное положение между вирусами и бактериями.

Степень возможности возникновения инфекционного заболевания у человека зависит от способности его иммунной системы дать адекватный ответ на вторжение какого-либо из этих чужеродных элементов, распознать его и нейтрализовать.

Инфекционные заболевания: симптомы

Симптоматика этих болезней настолько разнообразна, что, несмотря на свою яркую выраженность, зачастую, очень тяжело определить ее вид, а ведь это связано с выбором метода лечения.

Современной медицине известно более 5000 инфекционных заболеваний и около 1500 их симптомов. Это говорит о том, что одни и те же симптомы проявляются во многих болезнях - такие симптомы называют общими или неспецифическими. Вот они:

- повышенная температура тела;

- общая слабость организма;

- снижение аппетита;

- озноб;

- нарушение сна;

- мышечная боль;

- ломота в суставах;

- тошнота и рвота;

- повышенное потоотделение;

- головокружение;

- сильные головные боли;

- апатия.

Но особенную ценность при диагностике инфекционных заболеваний имеют патогномоничные симптомы - признаки, характерные только какой-то одной форме инфекционной патологии. Вот некоторые примеры таких симптомов:

- пятна Вольского-Филатова-Коплика на слизистой ротовой полости характерны только для кори;

- для коклюша характерен особый кашель - судорожный с репризами;

- опистотонус (выгибание спины) является характерным симптомом столбняка;

- водобоязнь - отличительная черта бешенства;

- менингококковую инфекцию можно со 100%-ой уверенностью диагностировать по наличию визикулезной сыпи по ходу нервных стволов.

Патогномоничные симптомы известны для большинства инфекционных заболеваний и каждый врач-инфекционист обязан знать самые распространенные из них.

Кроме всего прочего, существует группа симптомов, которая занимает как бы промежуточное положение между общей и патогномоничной симптоматикой. Эти симптомы могут встречаться не только у инфекционных заболеваний, но и у других тоже. К примеру, увеличенные размеры печени характерны как для вирусного гепатита, так и для цирроза печени, сердечной недостаточности, малярии, брюшном тифе. увеличенный размер селезенки встречается при брюшном тифе, сепсисе, малярии, вирусном гепатите.

Именно поэтому любые инфекционные заболевания людей диагностируются при сочетании множества признаков с применением множества методов анализа и инструментальной диагностики, потому что, повторимся, от этого зависит выбор метода лечения болезни, и, соответственно, успех от этого.

Диагностика инфекционных заболеваний людей

Для диагностики инфекционных заболеваний используется как анамнез (опрос больного), так и лабораторно-инструментальные методы:

- бактериологический;

- серологический;

- вирусологический;

- паразитологический;

- иммунофлюоресцентный.

После опроса больного и предварительных выводов берется материал на анализ, который определяет врач. Этим материалом могут быть: кровь (чаще всего), моча, кал, спинномозговая жидкость, мокроты, мазки со слизистых оболочек, рвотные массы, биоптаты и пунктаты органов.

В последнее время для диагностики инфекционных заболеваний широкое распространение получил иммуноферментный анализ.

Большинство методов диагностики направлены на определение разновидности возбудителя, либо наличия и принадлежности антител к определенным классам иммунных компонентов, что позволяет дифференцировать различные инфекционные заболевания.

Так же, нередко для диагностики этих болезней используют кожные пробы с введенными в них аллергенами для провоцирования соответствующих реакций.

Лечение инфекционных заболеваний людей

В настоящее время имеется огромнейшее количество различных лекарственных препаратов, которые предназначены для лечения разных инфекционных заболеваний людей, и перечислить их все невозможно. да и нет в этом надобности. У многих известных ученых, в настоящее время, очень неоднозначное отношение, к примеру, к антибиотикам, у других - к другим препаратам.

Во-первых, любой лекарственный препарат имеет определенные противопоказания и вызывает какие-то побочные эффекты и это основный их недостаток.

Во-вторых, лекарственные препараты, действие которых, направлены на нейтрализацию чужеродных агентов, на самом деле, оказывают "медвежью услугу" иммунной системе, которая развивается и крепнет только в столкновениях с инфекциями, и поэтому чрезмерный прием лекарств, на самом деле, ослабляет организм. Получается парадокс: лечим от одного и тут же "подхватываем" другое заболевание, а то еще и целый их "букет".

В-третьих, прием лекарственных препаратов (особенно антибиотиков) постепенно уничтожает микрофлору желудка - важнейшего звена иммунной системы человека, а это имеет весьма непредсказуемые последствия. Именно поэтому лечение инфекционных заболеваний необходимо проводить одновременно с приемом пробиотиков и пребиотиков, которые являются на 100% натуральными.

Лечение инфекционных заболеваний людей заключается в применении следующих препаратов:

- антибактериальных ( химио- и антибиотикотерапия);

- гамма- или иммуно-глобулинов (серотерапия);

- интерферонов;

- бактериофагов (фаготерапия);

- вакцины (вакцинотерапия);

- препараты крови (гемотерапия).

Сегодня назрела новая парадигма в лечении инфекционных заболеваний: ученые пришли к выводу, что более важным является поддержка иммунной системы (ИС) в ее борьбе с чужеродными агентами, а не прямое влияние на эти агенты, хотя в тяжелых случаях, конечно же, времени нет на восстановление оптимальной функциональности ИС.

Именно по этой причине необходима комплексная терапия этих патологий, в которой наряду с традиционными лекарственными средствами необходимо применять иммуномодуляторы и иммуностимуляторы. Многие из этих препаратов:

- нейтрализуют побочные эффекты, вызываемые лекарственными средствами;

- укрепляет иммунитет организма;

- усиливает терапевтический эффект применяемых лечебных препаратов;

- быстро восстанавливает организм.

Инфекционные заболевания: профилактика

Профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных заболеваний известны с давних пор и в советский период они носили название: "Здоровый образ жизни". С тех пор они не потеряли свою актуальность, и мы напомним здесь о них.

1. В первую очередь, инфекционные заболевания зависят от нормальной функциональности иммунной системы, состояние которой, в свою очередь зависит от нормального питания. Поэтому правило №1 - питайтесь правильно: не переедайте, употребляйте меньше животных жиров, включите в рацион больше свежих фруктов и овощей, как можно меньше ешьте жаренную пищу, кушайте чаще, но в меньших количествах.

2. Инфекционные заболевания можно предупредить систематическим употреблением иммунных препаратов: иммуномодуляторов и иммуностимуляторов (это второе по важности правило).

3. Укрепляйте иммунитет систематическим употреблением таких растительных продуктов, как лук, чеснок, мед, лимонный сок (не в чистом виде), малина, облепиха, имбирь.

4. Ведите активный образ жизни: делайте зарядку по утрам, посещайте спортзал или бассейн, бегайте по вечерам.

5. Инфекционные заболевания не страшны закаленному организму, поэтому займитесь закалкой (баня и контрастный душ - лучшее средство для этих целей).

6. Откажитесь от вредных привычек: бросьте курить и злоупотреблять алкоголем.

7. Избегайте стрессовых ситуаций и не поддавайтесь депрессивным состояниям, ничто так сильно не подавляет работу иммунной системы, как наши нервные срывы, поэтому станьте оптимистом и поймите, что в этой жизни нет ничего более важного, чем ваше здоровье.

8. Научитесь правильно отдыхать. Постоянный просмотр телевизионных передач и "отдых" на диване - это не отдых. Настоящий отдых должен быть активным и обязательно предусматривать чередование физических и умственных нагрузок.

Это простые правила, которые должны стать образом жизни каждого человека, и тогда гарантируем вам: никакие инфекционные заболевания для вас не будут представлять абсолютно никакой опасности.

[youtube.player]Урок 21

Основные инфекционные заболевания. Классификация, пути передачи и профилактика

|  |  |

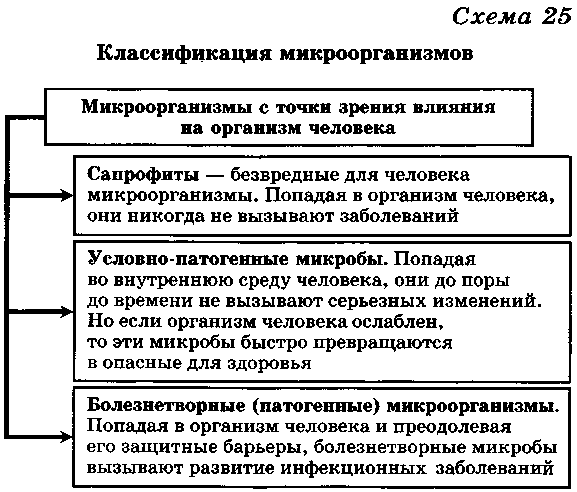

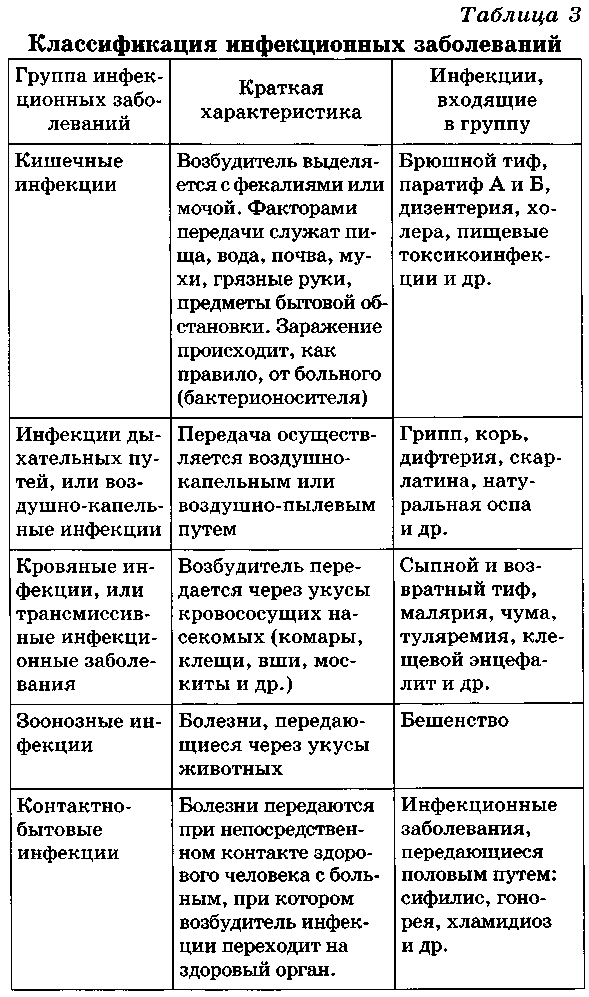

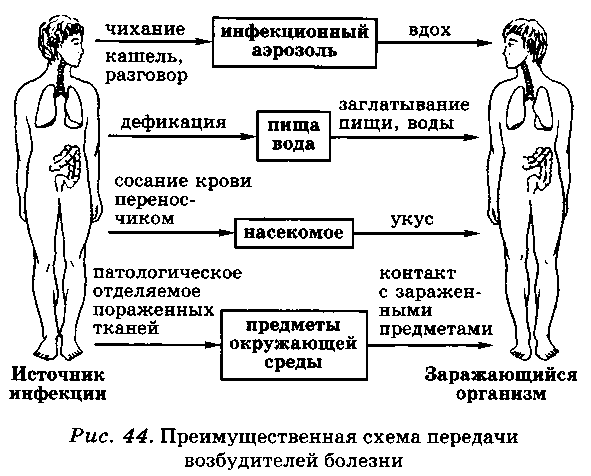

Человека на протяжении всей жизни окружают микроорганизмы. Они находятся в воздухе, воде, почве, осаждаются на всех предметах, в том числе и на пищевых продуктах. Микробы живут и размножаются на коже, в полости рта и носа, на слизистой верхних дыхательных путей, в кишечнике, особенно в его толстом отделе. Микроорганизмы играют важную роль в жизни не только человека, но и всего органического мира Земли. Они, например, очищают почву и воду от мертвых тел посредством гниения, брожения, разложения. В то же время, попадая в раны, они могут вызывать нагноение, а проникая во внутреннюю среду организма человека, способны стать причиной инфекционного заболевания. Все разнообразие известных современной науке микроорганизмов с точки зрения влияния на организм человека подразделяют на три вида, приведенные на схеме 25. В нашей стране принята классификация инфекционных болезней, в основу которой положен механизм передачи заразного начала и локализации его в организме. Согласно этой классификации, все инфекционные болезни подразделяют на пять групп (табл. 3). То или иное инфекционное заболевание связано с проникновением в организм определенного микроорганизма. Например, коклюшная палочка вызывает только коклюш, дизентерийная палочка — дизентерию, дифтерийная палочка — дифтерию, холерный вибрион — холеру. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний Инфекционные заболевания отличаются от всех других тем, что достаточно быстро распространяются среди людей. Массовое распространение инфекционного заболевания, значительно превосходящее обычный уровень заболеваемости, называют эпидемией. Если же оно охватывает территорию целого государства или нескольких стран, его называют пандемией. Чтобы предупредить инфекционное заболевание, надо знать, как оно возникает и каким образом распространяется среди людей. Все инфекционные заболевания заразны и передаются от больного человека или больного животного к здоровому. Но и здоровый человек может служить источником инфекционного заболевания. После перенесенной болезни по еще неясным причинам возникает парадоксальная ситуация. Человек выздоравливает, чувствует себя хорошо, но в его организме продолжает присутствовать патогенный микроб. Возникает удивительный союз, когда один организм не замечает другого. Это может продолжаться сколько угодно долго. Для самого организма это не опасно, но крайне опасно для окружающих, так как патогенный микроб долгое время сохраняется невредимым и выделяется во внешнюю среду. Этот феномен называют бациллоносительство, а человека — бациллоносителем. В настоящее время известны по меньшей мере пять путей передачи инфекции (рис. 44): Отличие инфекционных заболеваний от всех других заключается в том, что организм человека после выздоровления приобретает невосприимчивость к повторному внедрению вызвавшего болезнь микроорганизма. Эту невосприимчивость называют иммунитетом. С биологической точки зрения иммунитет — это способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих в себе признаки генетически чужеродной информации. Эти тела и вещества называют антигенами. К ним относятся патогенные микроорганизмы, клетки и ткани собственного организма, ставшие чужеродными, цветочная пыльца, некоторые растения, некоторые пищевые продукты. В ответ на их внедрение организм начинает вырабатывать специфические вещества белковой природы — антитела. Иммунитет представляет собой совокупность защитно-приспособительных реакций организма человека, возникающих в ответ на строго определенный антигенный раздражитель в виде возбудителя инфекционной болезни или искусственно введенного антигена (вакцины или анатоксина). Иммунная реакция организма — это взаимодействие антигена с антителом. Важная особенность иммунитета — распознавание и отличие своего от чуждого. Иммунитет находится в тесной связи с функциональным состоянием организма и во многом зависит от факторов внешней среды. Голодание, недостаток или отсутствие витаминов (авитаминоз), длительное заболевание, серьезные повреждения, частые стрессовые ситуации могут способствовать снижению сопротивляемости организма и развитию инфекционного заболевания. В результате перенесенного инфекционного заболевания или искусственной иммунизации (когда в организм вводят искусственно ослабленный патогенный возбудитель) в крови человека появляются антитела, направленные против конкретного антигенного раздражителя. Количество антител чрезвычайно велико. К органам иммунной системы человека относятся костный мозг, печень, селезенка и лимфатическая система. Природой предусмотрено несколько разновидностей иммунитета. Наследственный иммунитет связан с видовой принадлежностью человека. Он передается по наследству от родителей к их ребенку. Далее различают естественно и искусственно приобретенный иммунитет. Первый формируется в результате перенесенного заболевания. Второй формируется активно или пассивно. При активном формировании искусственного иммунитета в организм вводят вакцину. Это ослабленный каким-либо способом, но сохранивший все свои вредные свойства патогенный микроорганизм. Введение его в организм человека вызывает инфекционное заболевание, которое протекает в легкой форме, но с очень выраженной иммунной реакцией. При пассивном формировании искусственного иммунитета в организм вводят уже готовые антитела (сыворотка или гамма-глобулин). Сформированный тем или иным способом иммунитет имеет определенную продолжительность. У пассивного иммунитета она колеблется от нескольких недель до двух-трех месяцев. Активный иммунитет действует дольше. Например, оспенная вакцинация (прививка) дает полную гарантию, что человек никогда не заболеет оспой. Вакцина от дифтерии или столбняка (при троекратной вакцинации) гарантирует защиту в течение 10 лет. Затем требуется повторная вакцинация (ревакцинация). Надо всегда помнить, что однократная вакцинация при некоторых видах инфекционных заболеваний не дает пожизненной гарантии. Чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, надо разорвать связи, соединяющие элементы общей эпидемиологической цепи, и одновременно воздействовать на каждый из ее элементов. Первый элемент — больной человек или животное. Больного человека при подозрении на инфекционное заболевание изолируют и лечат. С больным животным поступают по-разному: если это ценное для человека животное, его лечат, во всех других случаях его усыпляют. Сложнее обстоит дело с бациллоносителями. Это вполне здоровые люди, которым и в голову не придет обращаться к врачам. Следовательно, бациллоносителей надо активно выявлять. Обследовать всех людей на бациллоносительство практически невозможно. Поэтому обследование проводят выборочно. Ему подвергают те группы людей, которые заняты в пищеблоках (буфеты, столовые, рестораны) и в детских учреждениях. Второй элемент эпидемиологической цепи — механизмы ее передачи. Чтобы предотвратить распространение инфекции, надо поставить заслон на путях ее передачи и разрушить механизмы ее распространения. Для этого в повседневной жизни необходимо соблюдать следующие правила: • все пищевые продукты нужно подвергать тепловой обработке; тарелки, чашки, вилки, ножи надо обязательно мыть с применением препаратов бытовой химии, затем ополаскивать обильным количеством воды; фрукты и овощи необходимо тщательно мыть в проточной воде; нельзя забывать и о мытье рук перед едой и после туалета; Третий элемент в общей эпидемиологической цепи имеет прямое отношение к нам с вами. В настоящее время известен единственный надежный способ уберечь себя от инфекционного заболевания: своевременно и аккуратно выполнять рекомендации медиков по проведению вакцинации и ревакцинации. Полноценное питание, разумный двигательный режим, здоровый режим жизни также уменьшают риск и вероятность заболевания. Во всех случаях возникновения инфекционного заболевания в коллективе в обязательном порядке вводят в действие систему мер, направленных на предупреждение распространения болезни, так называемый карантин. В упрощенном виде это строгое ограничение передвижения и контактов людей, среди которых было обнаружено заболевание. Продолжительность карантина зависит от скрытого (инкубационного) периода выявленного заболевания и исчисляется с момента изоляции последнего больного (инкубационный период у холеры составляет 5 дней, у дизентерии — 7 дней, у сыпного тифа — 21 день и т. д.). Комплексное воздействие на все звенья эпидемиологического процесса любого инфекционного заболевания предотвращает его распространение. Для этого требуются усилия не только медицинских специалистов, но и нас с вами. Сделать вовремя прививку, соблюдать гигиеническую культуру, культуру здоровья, воспитывать у себя гигиеническое мировоззрение — это в интересах каждого из нас. Большинство инфекционных заболеваний сопровождается подъемом температуры, ознобом, разбитостью во всем теле, головной болью. Нередко появляются кашель, чихание, обильные выделения из носа, иногда рвота, неоднократный жидкий стул, боли в области живота. Отличительная особенность многих инфекционных заболеваний — появление сыпи в виде небольших красноватых пятен на коже на различных участках тела. Иногда в центре пятна виден небольшой пузырек, наполненный прозрачной жидкостью. Как правило, диагноз инфекционного заболевания ставят на основании бактериологического обследования естественных отправлений больного (мазок из зева, выделения половых органов, со- скоб с кожи, мазок из прямой кишки). Внешние признаки инфекционного заболевания появляются не сразу с момента внедрения патогенного микроба в организм, а лишь через некоторое время. Время от момента внедрения микроорганизма до проявления болезни называют инкубационным периодом. Продолжительность инкубационного периода у каждого инфекционного заболевания разная: от нескольких часов до нескольких недель и даже лет. Инкубационный, или скрытый, период не означает, что в организме ничего не происходит в этот период. Напротив, идет ожесточенная борьба между патогенным микробом и организмом. В развитии инфекционного заболевания прослеживают несколько последовательно сменяющихся периодов: скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни, выздоровление. Продолжительность периодов разная и зависит от характера инфекции. [youtube.player]Регламентация условий работы с возбудителями инфекционных заболеваний произведена в соответствии со степенью опасности микроорганизмов для человека. По этому признаку выделено четырегруппы возбудителей. Группа I:возбудители особо опасных инфекций: чума, натуральная оспа, лихорадки Эбола и др. Всемирная организация здравоохранения объявила карантинными инфекциями международного значения 4 болезни: чуму, холеру, натуральную оспу (с 1980г. считается искорененной на Земле) и желтую лихорадку (а также сходные с ней лихорадки Эбола и Марбург). У нас в стране соответствующие эпидемиологические правила распространяются также на туляремию и сибирскую язву. Группа II:возбудители высоко контагиозных бактериальных грибковых и вирусных инфекций: сибирская язва, холера, лихорадка Скалистых гор, сыпной тиф, бластомикоз, бешенство и др. В эту группу также включён ботулотоксин (но не сам возбудитель ботулизма). Группа III:возбудители бактериальных грибковых, вирусных и протозойных инфекций, выделенных в отдельные нозологические формы (возбудители коклюша, столбняка, ботулизма, туберкулёза, кандидоза, малярии, лейшманиоза, гриппа, полиомиелита и др.). В эту группу также включены аттенуированные штаммы бактерий групп I, II и III. Группа IV:возбудители бактериальных, вирусных, грибковых септицемии, менингитов, пневмоний, энтеритов, токсикоинфекций и острых отравлений (возбудители анаэробных газовых инфекций, синегнойной инфекции, аспергиллёза, амебиаза, аденовирусы, герпесвирусы и др.). Лаборатории разных групп риска В зависимости от уровня безопасности работы с микроорганизмами лаборатории подразделяют на четыре группы риска. Первая группа риска:лаборатории особого режима (максимально изолированные) с высоким индивидуальным и общественным риском. Вторая группа риска:режимные лаборатории (изолированные) с высоким индивидуальным и низким общественным риском. Третья группа риска:базовые (основные) лаборатории с умеренным индивидуальным и ограниченным общественным риском. Четвёртая группа риска:базовые (основные) лаборатории с низким индивидуальным и общественным риском. Основу микробиологической диагностики инфекционных заболеваний составляют микроскопические, микробиологические, биологические, серологические и аллергологические методы. Микроскопические методы Микроскопические методы включают приготовление мазков и препаратов для микроскопирования. В большинстве случаев результаты микроскопических исследований носит ориентировочный характер (например, определяют отношение возбудителей к окраске), так как многие микроорганизмы лишены морфологических и тинкториальных особенностей. Тем не менее микроскопией материала можно определить некоторые морфологические признаки возбудителей (наличие ядер, жгутиков, внутриклеточных включений и т.д.), а также установить факт наличия или отсутствия микроорганизмов в присланных образцах. Биологические методы Биологические методы направлены на определение наличия токсинов возбудителя в исследуемом материале и на обнаружение возбудителя (особенно при незначительном исходном содержании в исследуемом образце). Методы включают заражение лабораторных животных исследуемым материалом с последующим выделением чистой культуры патогена, либо установлением факта присутствия микробного токсина и его природы. Моделирование экспериментальных инфекций у чувствительных животных — важный инструмент изучения патогенеза заболевания и характера взаимодействий внутри системы микроорганизм-макроорганизм. Для проведения биологических проб используют только здоровых животных определённых массы тела и возраста. Инфекционный материал вводят внутрь, в дыхательные пути, внутрибрюшинно, внутривенно, внутримышечно, внутрикожно и подкожно, в переднюю камеру глаза, через трепанационное отверстие черепа, субокципитально (в большую цистерну головного мозга). У животных прижизненно забирают кровь, экссудат из брюшины, после гибели — кровь, кусочки различных органон, СМЖ, экссудат из различных полостей. Серологические методы Серологические методы выявления специфических АТ и Аг возбудителя – важный инструмент в диагностике инфекционных заболеваний. Особую ценность они имеют в тех случаях, когда выделить возбудитель не представляется возможности. При этом необходимо выявить повышение титров АТ, в связи с чем исследуют парные образцы сыворотки, взятые в интервале 10-20 суток (иногда этот интервал может быть более длительным). АТ обычно появляются в крови на 1-2-ю неделю заболевания и циркулируют в организме относительно долго, что позволяет использовать их выявление для ретроспективных эпидемиологических исследований. Определение классов lg чётко характеризует этапы инфекционного процесса, а также может служить косвенным прогностическим критерием. Особое значение имеют методы выявления микробных Аг. В значимых количествах они появляются уже на самых ранних сроках, что делает их идентификацию важным инструментом экспресс-диагностики инфекционных заболеваний, а количественное их определение в динамике инфекционного процесса служит критерием эффективности проводимой антимикробной терапии. Аллергологические методы Аг многих возбудителей обладают сенсибилизирующим действием, что используют для диагностики инфекционных заболеваний, а также при проведении эпидемиологических исследований. Наибольшее распространение нашли кожно-аллергические пробы, включающие внутрикожное введение Аг (аллергена) с развитием реакции ГЗТ. Кожные пробы нашли применение в дианостике таких заболеваний как сап, мелиодиоз, бруцеллёз. Наиболее известна проба Манту. Используемая как для диагностики туберкулёза, так и для оценки невосприимчивости организма к возбудителю. МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ БАКТЕРИЙ Любое бактериологическое исследование начинается с микроскопии материала и его последующего посева на питательные среды. Эффективность выделения возбудителя в значительной степени обусловлена правильной техникой отбора образцов клинического материала, своевременностью их доставки в лабораторию и правильным хранением образцов. СВЕТООПТИЧЕСКАЯ МИКРОСКОПИЯ Для световой микроскопии применяют микроскоп— оптический прибор, позволяющий наблюдать мелкие объекты (рис. 1-1).Увеличение изображения достигают системой линз конденсора, объектива и окуляра. Конденсор, расположенный между источником света и изучаемым объектом, собирает лучи света в поле микроскопа. Объектив создаёт изображение поля микроскопа внутри тубуса. Окуляр увеличивает это изображение и делает возможным его восприятие глазом. Предел разрешения микроскопа (минимальное расстояние, на котором различимы два объекта) определяется длиной световой волны и апертурой линз. Теоретически возможный предел разрешения светового микроскопа равен 0,2 мкм; реальное разрешение можно повысить за счёт увеличения апертуры оптической системы, например путём увеличения коэффициента преломления. Коэффициент преломления (иммерсии) жидких сред больше коэффициента преломления воздуха («=1,0), при микроскопировании применяют несколько иммерсионных сред: масляную, глицериновую, водную. Механическая часть микроскопа включает штатив, предметный столик, макро- и микрометрический винты, тубус, тубусодержатель. Фазово-контрастная микроскопияпозволяет изучать живые и неокрашенные объекты за счёт повышения их контрастности. При прохождении света через окрашенные объекты происходит изменение амплитуды световой волны, а при прохождении через неокрашенные — фазы световой волны, что используют для получения высококонтрастного изображения в фазово-контрастной (рис. 1-3) и интерференционной микроскопии. Для повышения контрастности фазовые кольца покрывают металлом, поглощающим прямой свет, не влияя на сдвиг фазы. В оптической системе микроскопа применяют специальный конденсор с револьвером диафрагм и центрирующим устройством; объективы заменяют на иммерсионные объективы-апохроматы. Поляризационная микроскопия позволяет получать изображения неокрашенных анизотропных структур (например, коллагеновых волокон, миофибрилл или клеток микроорганизмов). Принцип метода основан на изучении объекта в свете, образованном двумя лучами, поляризованными во взаимно перпендикулярных плоскостях. Интерференционная микроскопия объединяет принципы фазово-контрастной и поляризационной микроскопии. Метод применяют для получения контрастного трёхмерного изображения неокрашенных объектов. Принцип метода основан на раздвоении светового потока в микроскопе; один луч проходит через объект, другой — мимо него. Оба луча соединяются в окуляре и интерферируют между собой. Люминесцентная микроскопия. Метод основан на способности некоторых веществ светиться при воздействии коротковолнового излучения. При этом испускаемые световые волны длиннее волны, вызывающей свечение. Иными словами, флюоресцирующие объекты поглощают свет одной длины волны и излучают в другой области спектра (рис. 1-4). Например, если индуцирующее излучение синее, то образующееся свечение может быть красным или жёлтым. Эти вещества (флюоресцеин изоцианат, акридиновый оранжевый, родамин и др.) используют как флюоресцирующие красителидля наблюдения флюоресцирующих (люминесцирующих) объектов. В люминесцентном микроскопе свет от источника (ртутная лампа сверхвысокого давления) проходит через два фильтра. Первый (синий) фильтр задерживает свет перед образцом и пропускает свет длины волны, возбуждающей флюоресценцию образца. Второй (жёлтый) задерживает синий свет, но пропускает жёлтый, красный, зелёный свет, излучаемый флюоресцирующим объектом и воспринимаемый глазом. Обычно исследуемые микроорганизмы окрашивают непосредственно либо с помощью AT или лектинов, помеченных флюорохромами. Препараты взаимодействуют с Аг или другими связывающими лиганд структурами объекта. Люминесцентная микроскопия нашла широкое применение для визуализации результатов иммунохимических реакций, основанных на специфическом взаимодействии меченных флюоресцирующими красителями AT с Аг изучаемого объекта. Варианты I иммунофлюоресцентных реакций представлены рис. 1-5 и 1-6. Кровь Показания к проведению исследования: клиническая картина сепсиса; лихорадочные состояния неустановленной этиологии; подозрение на инфекционные заболевания: брюшной тиф и паратифы, сальмонеллезы, бруцеллез, возвратный тиф, лептоспирозы, малярия, эпидемический менингит, пневмококковые инфекции, пищевые токсикоинфекции (при наличии лихорадки), стафилококковые и стрептококковые инфекции, сибирская язва, туляремия, чума. Взятие исследуемого материала:взятие крови целесообразно осуществлять во время лихорадочного периода, до начала химиотерапии или через 12-24 часа после последнего введения препарата. Манипуляции проводят с соблюдением правил асептики. Используют стерильные 20-граммовые (для детей 10-граммовые) шприцы с иглами для венопункции или одноразовые системы для взятия крови. При отсутствии централизованной стерилизационной шприцы, иглы с мандренами кипятят 45 минут в отдельном дезинфекционном кипятильнике. По окончанию обработки воду сливают, дают инструментам остыть, не открывая кипятильника, и собирают шприц стерильным пинцетом. Ликвор Показания к проведению исследования: подозрение на менингит. Взятие исследуемого материала: Ликвор получают путем люмбальной пункции, реже при пункции боковых желудочков мозга. Желательно взять материал сразу при поступлении больного в стационар, до начала лечения. Ликвор в норме стерилен, поэтому диагностически значимым может быть факт находки любого микроорганизма. Как и при исследовании крови, необходимо учитывать возможность случайной контаминации. Случайное загрязнение можно заподозрить при отрицательных результатах бактериоскопического исследования ликвора и отсутствии роста на плотных средах в сочетании с ростом на жидких средах. При подозрении на контаминацию исследование следует повторить. Диагностически значимым будет повторное выделение того же вида микроорганизмов. При подозрении на вторичный менингит необходимо провести бактериологическое исследование материала из очага - вероятного источника инфекции и сопоставить выделенные виды микроорганизмов. У детей менингиту часто сопутствует бактериемия, поэтому целесообразно одновременное исследование крови и ликвора. Господствующие этиологические агенты при менингитах меняются в зависимости от возраста больных и сопутствующих обстоятельств. У новорожденных бактериальные менингиты чаще всего связаны со стрептококками (групп B, D), Listeria monocytogenes, энтеробактериями, а у детей первых 3 месяцев жизни еще и Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. У детей старше 3 месяцев наиболее важными этиологическими агентами являются Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Менингококки и пневмококки сохраняют своё значение и для взрослых, а гемофильная палочка в старших возрастных группах вызывает менингиты только при наличии предрасполагающих факторов: алкоголизм, наркомания, иммунодефициты и т. п [87]. Следует обратить внимание на тот факт, что листерии так же могут быть причиной менингитов в старших возрастных группах. В начальном периоде листериоза ликвор серозный, а на поздних - гнойный. В случае серозных менингитов следует в первую очередь исключить туберкулез. Менингит после травм и нейрохирургических операций может быть обусловлен различными условно-патогенными микроорганизмами: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens [youtube.player]Читайте также:

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.

|