Гнойный менингит как внутриутробная инфекция

Менингит – это воспалительный процесс оболочек головного или спинного мозга. Болезнь инфекционная – именно заражение организма определенной бактерией приводит к образованию гнойных полостей в мозге.

Среди новорожденных и детей грудничкового возраста менингит встречается довольно часто, если не начать лечение сразу, могут возникнуть осложнения и тяжелые последствия, в худшем случае ребенок умирает.

Особенности заболевания у новорожденных младенцев

У новорожденных младенцев чаще всего развивается гнойный менингит, вследствие родовой травмы, недоношенности плода или сепсиса.

Часто инфекция попадает через пупочные сосуды или плаценту в период заболевания матери пиелитом или пиелоциститом во время беременности. Возбудители инфекции: стрептококки, стафилококки и кишечная палочка, иные виды бактерий встречаются редко.

Менингит у грудничков отличается тяжелой формой заболевания, обезвоживанием организма, нарушениями работы ЖКТ, отсутствием высокой температуры.

Сильная возбудимость или полная вялость – эти проявления схожи с другими патологиями, поэтому подтвердить диагноз можно в условиях стационара с помощью забора на исследование спинномозговой жидкости.

Полностью такого маленького пациента излечить удается не всегда. У них большой процент осложнений в виде нарушений ЦНС:

Эти дети долгое время находятся под наблюдением специалистов, регулярно проходят обследования во избежание повторного инфицирования.

Опасность заболевания

Менингит у грудничков с рождения и до года очень опасен тем, что половина случаев заболевания заканчивается гибелью, а другая половина, вылечившись от заболевания, получает осложнения, приводящие к инвалидности: глухота, слепота, умственная отсталость.

После лечения у малыша начинается длительная реабилитация, 2 первых года из которых он должен находиться под постоянным контролем специалистов, поскольку есть риск возникновения абсцесса в головном мозге – осложнение может развиться в любом возрасте и привести к резкому ухудшению здоровья ребенка.

Опасность этого заболевания еще и в том, что у ребенка не всегда бывают выраженные симптомы, например, высокая температура. Это объясняется отсутствием сформированного регулирования температуры. Поэтому при схожих с менингитом признаках, немедленно вызывают бригаду скорой помощи, а не занимаются самолечением.

Факторы риска

У новорожденного ребенка менингит развивается как самостоятельное заболевание, причина его возникновения – это попадание инфекции в организм грудничка. Самые частые возбудители в этом случае: стафилококк, кишечная палочка и стрептококк.

Большая вероятность заболевания у тех детей, у кого произошло поражение ЦНС до или во время родов. Если у ребенка ослаблена иммунная система или развилась внутриутробно патология, то ребенок рискует заболеть менингитом в большей степени.

В группе риска дети, родившиеся раньше срока. Статистика утверждает, что менингитом чаще болеют мальчики, чем девочки.

Особенности клинической картины

Клиническая картина менингита у новорожденных проявляется общими неврологическими симптомами:

- вялость;

- сниженная двигательная активность;

- сонливость;

- частые срыгивания и рвота;

- отказ от груди;

- дыхание со стоном и признаки удушья.

Дети, имеющие вес более 2 килограмм, могут страдать от быстрого повышения температуры до 39 градусов. У грудничков признаки менингита можно увидеть в набухании и повышенной пульсации родничка, судорогах и запрокидывании головы назад.

Болезнь может развиваться стремительно, а может иметь затяжной характер – зависит от возраста, веса и состояния ребенка. Это создает трудности в диагностировании, но поставить правильный диагноз можно, произведя спинномозговую пункцию.

Разновидности заболевания

У грудничков чаще всего развиваются следующие виды менингита:

- Вирусный – возникает на фоне гриппа, кори, ветрянки и паратита, поэтому его трудно диагностировать.

- Грибковый – встречается у новорожденных, родившихся раньше срока и у детей с ослабленным иммунитетом. Заразиться им ребенок рискует прямо в роддоме при несоблюдении правил гигиены.

- Бактериальный – встречается чаще всего, вызывается любым гнойным воспалением, если проникла инфекция. С кровью она достигает оболочек мозга и создает гнойные очаги. Гнойные менингиты у новорожденных образуются при инфицировании такими видами бактерий, как гемофильная палочка, менингококк и пневмококк. В 70% случаях заражение происходит менингококковой инфекцией, которой можно заразиться воздушно-капельным путем, через рот или нос и оттуда в кровь. Большое количество бактерий, попавших в кровь, вызывает стремительное течение болезни и через 10-12 часов ребенок может погибнуть.

Все виды заболевания требуют разных методов лечения, которые должен назначить врач, поставив точный диагноз.

Диагностика и дифференциация

Диагностику менингита у новорожденного проводят по выявленным симптомам и забором крови на общий, биохимический анализ и

исследование по методу ПЦР.

Также производится пункция для отбора спинномозговой жидкости на исследование, и по наличию воспалительного процесса ставится диагноз.

При особых и запущенных случаях может проводиться компьютерная томография, а также она назначается при дифференциальном диагностировании. Оно необходимо для выявления возбудителя заболевания, чтобы подобрать подходящий антибиотик для лечения менингита.

Дифференциальная диагностика осуществляется по признакам, которые специфичны данному виду менингита. Например, менингококковый менингит проявляется острым началом, рвотой, высокой температурой, а судороги и нарушение сознания появляются позже.

При этом при отсутствии патологии внутренних органов в крови малыша присутствуют менингококки и увеличение белка в ликворе. Так у всех видов менингита имеются свои характерные симптомы, по которым и определяется точный диагноз.

Особый подход к терапии

Важно знать, что лечение менингита происходит только в стационарных условиях. Нельзя заниматься самолечением или применять народные средства. Начинать терапию следует с установки причины заболевания.

В случае бактериального заражения применяются антибиотики широкого спектра, хорошо проходящие через ГЭБ (гемато-энцефалический барьер):

- Цефтриаксон;

- Цефотаксим;

- Гентамицин;

- Амоксициллин и другие подобные препараты.

Вводятся лекарства в максимальных дозах при длительном курсе, сменяя их через 12 недель. Если заболевание вирусное или грибковое, то вводятся противовирусные или противогрибковые средства. Введение инъекций внутривенное.

Также малышу делается дезинтоксикационная, противосудорожная и дегидратационная терапия. Если произошел отек головного мозга, применяется Дексаметазон.

При вирусном или грибковом поражении малыш выздоравливает через одну-две недели. Бактериальный менингит у младенцев лечится намного дольше и зависит от тяжести заболевания и сопротивляемости организма недугу.

Тяжелые последствия и неблагоприятный прогноз

Это опасное заболевание для новорожденных заканчивается не всегда благоприятно, у маленьких детей всегда происходят осложнения, даже

длительная терапия в этом случае бессильна, последствиями являются расстройства в ЦНС, отставание в умственном развитии, глухота, слепота, гидроцефалия, нарушение свертываемости крови.

В течение двух лет есть угроза возникновения абсцесса головного мозга.

В случае заболевания детей грудничкового возраста случаи смертности достигают 30% и 65%, если образовался абсцесс в головном мозге.

Прогноз при менингите всех видов зависит от причины заболевания и формы его течения. Бактериальный менингит протекает в острой форме и может закончиться гибелью малыша. Даже если кроха выживет, то у него останутся осложнения, продолжающиеся долгое время.

Такой ребенок долго стоит на учете у врачей педиатра и инфекциониста, регулярно проходит обследования. Если заболевание протекало в легкой форме, то ребенок выздоравливает за несколько недель без последствий.

Вирусный менингит протекает в более легкой форме и проходит через 2 недели при своевременно начатом лечении.

Что можно сделать в целях профилактики?

В целях профилактики малышам, родившимися сильно ослабленными, необходимо делать прививки. Поскольку различных форм у заболевания много, даже прививка не может гарантировать защиту от менингита.

Вирусный менингит распространяется воздушно-капельно и для того, чтобы им не заразиться требуется не нарушать личную гигиену, термически обрабатывать пищу и предметы, которые используются всеми членами семьи.

Когда в семье есть больные ОРЗ или ОРВИ, то маленького ребенка необходимо изолировать от больного. Всем членам семьи надо применять Интерферон трижды в день на протяжении недели – это тоже снизит риск заражения.

Также для профилактики следует пить комплекс витаминов и минералов, питаться витаминизированной пищей, не переохлаждаться и не гулять в людных местах. Это поможет оградить семью от заражения менингитом, в том числе и новорожденного малыша.

В случае заболевания менингитом, главное – это быстро начать лечение, именно это поможет избежать гибели новорожденного ребенка и помочь ему в выздоровлении и повысить шансы выжить. Специалисты утверждают, что правильное питание и хороший иммунитет помогут ребенку избежать заболевания.

Воспалительный процесс в мозговых оболочках (гнойный менингит) занимает лидирующее место среди заболеваний центральной нервной системы у новорожденных. Заболевание относится к тяжелым инфекционным процессам, которые могут привести к инвалидности, смерти новорожденного. Нередко гнойный менингит не распознавался сразу, ребенок поступал в больницу с диагнозом ОРВИ, энтероколит, у части детей отмечались локальные инфекционные процессы при поступлении в стационар.

Менингит у новорожденных: последствия

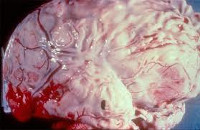

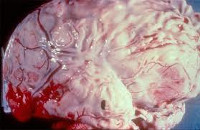

Инфекционный процесс в основном локализуется в паутинной и мягкой оболочке головного мозга. Нередко у новорожденного происходит нарушение проходимости ликворных путей – такое состояние приводит к избыточному скоплению спинномозговой жидкости в желудочковой системе головного мозга, развивается окклюзионная гидроцефалия.

Менингит у новорожденных протекает тяжело, происходит нарушение работы желудочно-кишечного тракта, обезвоживание организма, нередко менингит протекает без температуры. Прогноз заболевания у новорожденных неутешительный – очень часто менингит приводит к летальному исходу, у переболевших менингитом детей может развиться эпилепсия, умственная отсталость, парез черепных нервов, конечностей, паралич, гидроцефалия, ухудшение или полная потеря зрения и слуха, другие осложнения.

Менингит у недоношенных детей: последствия

Недоношенность плода – это один из факторов, способствующих развитию менингита новорожденного. Около 80% заболевших менингитом новорожденных – это недоношенные дети. Причина склонности недоношенных детей к инфицированию и развитию менингита заключается в низкой резистентности организма плода к жизни вне маминого организма, его морфофункциональная незрелость. В некоторых случаях из-за невыраженных симптомов менингит у недоношенных детей не диагностируется своевременно. Нередко отсутствуют неврологические симптомы или они появляются значительно позже, в разгар заболевания. Все эти особенности заболевания у недоношенных детей создают сложности при диагностике менингита, способствуют развитию тяжелых осложнений.

Бактериальный менингит у новорожденных: причины

Менингит вызывается различными возбудителями: вирусами, бактериями, грибками. Инфицирование новорожденного может быть внутриутробное, во время родов, после рождения. Чаще всего возбудитель попадает в организм ребенка из мочеполовых путей матери во время вынашивания или родов, если мать является носителем инфекционного возбудителя. Факторами, которые способствуют распространению инфекции на плод, являются:

- внутриутробная гипоксия плода или асфиксия новорожденного во время родов.

- внутриутробная гипотрофия плода.

- недоношенность.

- нахождение плода в безводном периоде более 2 часов.

- пороки развития центральной нервной системы.

- морфофункциональная незрелость плода.

- снижение иммунологической защиты плода.

- хориоамнионит.

- внутриутробное инфицирование, инфекционные заболевания мочеполовой системы матери.

- родовая травма черепа у плода и другие факторы.

Респираторная инфекция нередко становится причиной развития бактериального менингита у малыша – через измененную слизистую носоглотки, инфекция проникает в кровоток ребенка. Инфекция может попасть в кровь плода через плаценту, пупочные сосуды. У новорожденных крайне редко встречается цереброспинальный менингит (возбудитель - менингококк), гораздо чаще диагностируется менингит, вызванный стрептококком и кишечной палочкой. Если бактериальный менингит развился внутриутробно, то первые симптомы появляются через двое-трое суток после рождения. Менингит, который развился у малыша после рождения, проявляется симптомами через 20-25 дней. К этому моменту в крови новорожденного снижается уровень иммуноглобулина G, который он получил от матери. Иммуноглобулин G содержит антитела к менингококковому возбудителю, поэтому новорожденные редко болеют этим видом менингита.

В клинике неврологии проводится диагностика, лечение и реабилитация пациентов. Неврологи больницы обладают большим опытом по лечению заболеваний ЦНС у взрослых, проводят эффективное лечение и реабилитацию детей с гидроцефалией, энцефалитом, судорогами, эпилепсией, внутричерепной гипертензией и другими заболеваниями, которые нередко развиваются после перенесенного менингита. Записаться на консультацию к врачу можно по телефону Юсуповской больницы.

Гнойный менингит — воспалительный процесс, возникающий в мягкой оболочке головного мозга при проникновении в нее гноеродных микроорганизмов (пневмококков, менингококков, стрептококков и пр.). Гнойный менингит характеризуется высокой температурой тела, интенсивной головной болью, тошнотой, рвотой, нарушениями со стороны черепно-мозговых нервов, ранним появлением менингеальных симптомов, гиперестезией, расстройством сознания, психомоторным возбуждением. Диагностировать гнойный менингит можно на основании типичной клинической картины и данных анализа цереброспинальной жидкости. Гнойный менингит является показанием к обязательному проведению антибиотикотерапии. Применяются противоотечные препараты, глюкокортикостероиды, транквилизаторы, противосудорожные средства и пр. симптоматическая терапия.

МКБ-10

Общие сведения

Гнойный менингит — это воспаление мозговых оболочек (менингит), имеющее бактериальную этиологию. Гнойный менингит встречается с частотой 3,3 случаев на 100 тыс. населения. Заболеванию подвержены все возрастные категории, но наиболее часто гнойный менингит развивается у детей до 5 лет. Отмечено, что гнойный менингит часто возникает на фоне ослабленного состояния иммунной системы. Повышение заболеваемости наблюдается в зимне-весенний период. С начала 90-х годов прошлого века произошло существенное снижение заболеваемости гнойным менингитом, уменьшение числа летальных исходов и случаев развития тяжелых осложнений.

Причины возникновения гнойного менингита

К развитию гнойного менингита может приводить не только менингококковая инфекция, но также пневмококки, гемофильная палочка и другие бактерии. Почти половина случаев гнойного менингита приходится на долю гемофильной палочки. В 20% причиной гнойного менингита является менингококк, в 13% случаев — пневмококк. У новорожденных гнойный менингит зачастую возникает в результате стрептококковой инфекции, сальмонеллеза или инфицирования кишечной палочкой.

В зависимости от механизма проникновения возбудителя в оболочки головного мозга в неврологии выделяют первичный и вторичный гнойный менингит. Первичный гнойный менингит развивается при гематогенном распространении возбудителя из полости носа или глотки, куда он попадает из внешней среды. Заражение происходит от больных лиц и носителей воздушно-капельным и контактным путем. Прямое инфицирование мозговых оболочек возможно при переломе черепа и открытой черепно-мозговой травме, открытых повреждениях сосцевидного отростка и придаточных пазух носа, недостаточно тщательном соблюдении правил асептики в ходе нейрохирургических вмешательств.

Вторичный гнойный менингит возникает на фоне имеющегося в организме первичного септического очага, инфекция из которого проникает в оболочки головного мозга. Контактное распространение гноеродных микроорганизмов может наблюдаться при абсцессе головного мозга, остеомиелите костей черепа, септическом синустромбозе. Гематогенное и лимфогенное распространение возбудителя возможно из инфекционного очага любой локализации, но наиболее часто происходит при длительно протекающих инфекциях лор-органов (остром среднем отите, хроническом гнойном среднем отите, синуситах).

Проникновению возбудителей гнойного менингита через гематоэнцефалический барьер способствует ослабленное состояние иммунной системы организма, которое может быть вызвано частыми ОРВИ, гиповитаминозом, перенесенным стрессом, физическими перегрузками, резкой сменой климата.

Классификация гнойного менингита

В зависимости от тяжести клинических проявлений гнойный менингит классифицируется на легкую, среднетяжелую и тяжелую формы. Тяжелые формы заболевания наблюдаются в основном на фоне резкого снижения иммунитета и у пациентов с удаленной селезенкой.

По особенностям течения выделяют молниеносный, абортивный, острый и рецидивирующий гнойный менингит. Наиболее часто встречается острый гнойный менингит с типичными общемозговыми и оболочечными симптомами. Молниеносное течение гнойного менингита с первых часов заболевания характеризуется быстрым нарастанием отека головного мозга, приводящего к нарушению сознания и витальных функций. Абортивный вариант отличается стертой клинической картиной, в которой на первый план выходят симптомы интоксикации. Рецидивирующий гнойный менингит может наблюдаться при недостаточном или запоздалом лечении острой формы заболевания, а также при наличии в организме хронического очага гнойной инфекции.

Симптомы гнойного менингита

Инкубационный период первичного гнойного менингита в среднем длится от 2 до 5 суток. Типично острое начало с резкого повышения температуры тела до 39-40°С, сильного озноба, интенсивной и нарастающей головной боли, тошноты и многократной рвоты. Могут наблюдаться психомоторное возбуждение, бред, нарушения сознания. В 40% случаев гнойный менингит протекает с судорожным синдромом. Специфичные для менингита оболочечные симптомы (симптом Кернига, Брудзинского, Гийена, ригидность затылочных мышц) выражены с первых часов заболевания и усиливаются на 2-3-й день. Типичны выраженная гиперестезия и снижение брюшных рефлексов на фоне общего повышения глубоких рефлексов. Возможно появление диффузной сыпи геморрагического характера.

Очаговая симптоматика, сопровождающая гнойный менингит, чаще всего заключается в нарушении функций различных черепно-мозговых нервов. Наиболее часто наблюдается поражение глазодвигательных нервов, приводящее к двоению, развитию косоглазия, опущению верхнего века и появлению разницы в размере зрачков (анизокории). Реже отмечается неврит лицевого нерва, поражение тройничного нерва, расстройство функции зрительного нерва (выпадение полей зрения, снижение остроты зрения) и преддверно-улиткового нерва (прогрессирующая тугоухость). Более тяжелая очаговая симптоматика свидетельствует о распространении воспалительных изменений на вещество головного мозга или о развитии сосудистых нарушений по типу ишемического инсульта, обусловленных васкулитом, рефлекторным спазмом или тромбозом сосудов головного мозга.

При переходе воспалительного процесса на вещество мозга говорят о развитии менингоэнцефалита. При этом гнойный менингит протекает с присоединением характерной для энцефалита очаговой симптоматики в виде парезов и параличей, нарушений речи, изменений чувствительности, появления патологических рефлексов, повышения мышечного тонуса. Возможны гиперкинезы, галлюцинаторный синдром, нарушения сна, вестибулярная атаксия, расстройства поведенческих реакций и памяти. Распространение гнойного процесса на желудочки мозга с развитием вентрикулита проявляется спастическими приступами по типу горметонии, сгибательными контрактурами рук и разгибательными ног.

Осложнения гнойного менингита

Ранним и грозным осложнением, которым может сопровождаться гнойный менингит, является отек головного мозга, приводящий к сдавлению мозгового ствола с расположенными в нем жизненно важными центрами. Острый отек головного мозга, как правило, возникает на 2-3-й день заболевания, при молниеносной форме — в первые часы. Клинически он проявляется двигательным беспокойством, нарушением сознания, расстройством дыхания и нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы (тахикардия и артериальная гипертензия, в терминальной стадии сменяющиеся брадикардией и артериальной гипотонией).

Среди прочих осложнений гнойного менингита могут наблюдаться: септический шок, надпочечниковая недостаточность, субдуральная эмпиема, пневмония, инфекционный эндокардит, пиелонефрит, цистит, септический панофтальмит и др.

Диагностика гнойного менингита

Типичные клинические признаки, наличие менингеальных симптомов и очаговой неврологической симптоматики в виде поражения черепно-мозговых нервов, как правило, позволяют неврологу предположить у пациента гнойный менингит. Более затруднительна диагностика в случаях, когда гнойный менингит имеет абортивное течение или возникает вторично на фоне симптомов существующего септического очага другой локализации. Чтобы подтвердить гнойный менингит необходимо произвести люмбальную пункцию, в ходе которой выявляется повышенное давление ликвора, его помутнение или опалесцирующая окраска. Последующее исследование цереброспинальной жидкости определяет увеличенное содержание белка и клеточных элементов (в основном за счет нейтрофилов). Выявление возбудителя производится в ходе микроскопии мазков цереброспинальной жидкости и при ее посеве на питательные среды.

С диагностической целью производят также анализ крови и отделяемого элементов кожной сыпи. При предположении о вторичном характере гнойного менингита проводятся дополнительные обследования, направленные на поиск первичного инфекционного очага: консультация отоларинголога, пульмонолога, терапевта; рентгенография околоносовых пазух, отоскопия, рентгенография легких.

Дифференцировать гнойный менингит необходимо от вирусного менингита, субарахноидального кровоизлияния, явлений менингизма при других инфекционных заболеваниях (сыпном тифе, лептоспирозе, тяжелых формах гриппа и др.).

Лечение гнойного менингита

Все имеющие гнойный менингит пациенты подлежат лечению в условиях стационара. Таким больным должна быть неотложно проведена люмбальная пункция и бактериоскопическое исследование ликвора. Сразу же после установления этиологии менингита пациенту назначается антибиотикотерапия. В большинстве случаев она представляет собой сочетание ампициллина с препаратами цефалоспоринового ряда (цефтриаксоном, цефотаксимом, цефтазидимом). При гнойном менингите неустановленной этиологии стартовая терапия заключается во внутримышечном введении аминогликозидов (канамицина, гентамицина) или их комбинации с ампициллином. Тяжело протекающий гнойный менингит может потребовать внутривенного или интратекального введения антибиотиков.

С целью уменьшения гидроцефалии и отека мозга при гнойном менингите назначают дегидратационную терапию (фуросемид, маннитол). Патогенетическое лечение гнойного менингита также включает применение глюкокортикостероидных препаратов (дексаметазона, преднизолона), дозы которых зависят от тяжести заболевания. Наряду с этим производится необходимая симптоматическая терапия. При нарушениях сна назначаются транквилизаторы; для купирования психомоторного возбуждения и судорог — литические смеси (хлорпромазин, дифенгидрамин, тримеперидина), диазепам, вальпроевая кислота; при гиповолемии и развитии инфекционно-токсического шока проводится инфузионная терапия.

В восстановительном периоде после перенесенной острой фазы гнойного менингита рекомендован прием ноотропных и нейропротекторных препаратов, витаминотерапия и общеукрепляющее лечение. Лечение пациентов, имеющих вторичный гнойный менингит, должно включать ликвидацию первичного септического очага, в том числе и путем хирургического вмешательства (санирующая операция при среднем отите, фронтотомия, этмоидотомия, сфенотомия, удаление внутримозгового абсцесса и т. п.).

Прогноз гнойного менингита

По некоторым данным в 14% случаев гнойный менингит приводит к летальному исходу. Однако при своевременно начатом и корректно проведенном лечении гнойный менингит имеет в основном благоприятный прогноз. После перенесенного менингита может наблюдаться астения, ликворно-динамические нарушения, нейросенсорная тугоухость, отдельные слабо выраженные очаговые симптомы. Тяжелые последствия гнойного менингита (гидроцефалия, амавроз, глухота, деменция, эпилепсия) в наше время являются редкостью.

Профилактика гнойного менингита

На сегодняшний день наиболее эффективным способом, позволяющим предупредить гнойный менингит, является вакцинация. Прививки проводится против основных возбудителей гнойного менингита: гемофильной палочки, менинго- и пневмококков. В России эти вакцины не считаются обязательными и вводятся по показаниям или по желанию пациентов.

Вакцинация против гемофильной инфекции проводится в основном детям в возрасте от 3 месяцев до 5 лет и людям, страдающим иммунодефицитными состояниями в результате ВИЧ-инфекции, проведения иммуносупрессивной терапии онкозаболеваний, удаления тимуса или селезенки и т. п. Вакцинация против менингококковой инфекции рекомендована детям после 18 месяцев и взрослым. Детям до 18 месяцев вакцинация проводится по эпидемическим показаниям (например, если менингококковый гнойный менингит диагностирован у одного из членов семьи). В регионах, опасных по менингококковому гнойному менингиту, вакцинация должна проводиться пациентам с иммунодефицитом и людям, имеющим анатомические дефекты черепа. Вакцинация против пневмококковой инфекции показана часто болеющим детям, пациентам с частыми пневмониями и отитами, в случаях пониженного иммунитета.

Гнойный менингит – это заболевание инфекционной природы, которое развивается вследствие проникновения бактериальной флоры через гематоэнцефалический барьер с поражением оболочек мозга.

В среднем, регистрируется 4 случая на 100 тысяч населения в год. Является одним из самых тяжелых воспалительных заболеваний ЦНС. Очень важно не пропустить первые признаки заболевания, вовремя провести диагностику для назначения своевременного лечения и более благоприятного прогноза.

О гнойном менингите читайте в данной статье.

Классификация

Медики классифицируют патологию по тому, как она протекает, и по тяжести течения. Клиническая картина бывает:

Последний вид симптомов диагностируют преимущественно у больных с крайне низким иммунитетом.

Течение болезни бывает:

Чаще болеют острой формой патологии. Инкубационный период 2–5 дней. Если лечение начато вовремя, то особых осложнений не будет. Труднее всего врачам диагностировать абортивный менингит, ведь его многие принимают за обычное пищевое отравление без каких-либо особых симптомов. Инкубационный период этой формы болезни от 2 до 48 часов.

Любимый возраст рецидивирующего менингита — взрослые люди, у которых возникли осложнения с острой формой болезни. Обычно при неправильной, несвоевременной или неоконченной терапии. Клиническая картина будет яркой и характерной, а инкубация длится 48–96 часов. Возможно, разделение на серозный и риногенный, отогенный подвиды болезни.

Как передается гнойный менингит

Гнойный менингит в подавляющем большинстве случаев носит бактериальный характер. Доказана решающая роль в развитии заболевания 3-х основных возбудителей (на их долю приходится около 90% всех бактериальных менингитов):

- менингококки типа А, В и С (около 54% случаев);

- пневмококк (более 10%);

- гемофильная палочка типа В (в 20-30% наблюдений).

Более редко встречается гнойный менингит, спровоцированный стафилококком, в основном – золотистым.

Смертность от гнойного менингита в отсутствие лечения составляет приблизительно 50%.

Гнойные менингиты, вызванные стрептококками, листериями и грамотрицательной палочковидной флорой регистрируются эпизодически.

Подавляющее большинство случаев гнойного менингита у детей и молодых пациентов провоцируется менингококками, чему способствует ряд особенностей данных микроорганизмов:

- наличие защитной капсулы, которая делает их устойчивыми к фагоцитозу (захвату и разрушению клетками иммунной системы – фагоцитами);

- способность вырабатывать мощный эндотоксин, провоцирующий токсемию;

- способность бактерий плотно сцепляться со слизистой оболочкой носоглотки и мозговыми оболочками;

- продукция специфического фермента, разрушающего антитела, которые защищают слизистую оболочку дыхательных путей.

Гнойный менингит у взрослых (зрелого и пожилого возраста) чаще является следствием инфицирования пневмококком.

Проникновение патогенных микроорганизмов к мозговым оболочкам возможно несколькими способами:

- гематогенным (через кровеносное русло);

- лимфогенным (по путям лимфотока);

- периневральным (по периневральным пространствам);

- контактным (при соприкосновении очага гнойной инфекции, расположенного в непосредственной близости, с мозговыми оболочками).

Источником заражения менингококковым гнойным менингитом всегда служит больной человек, инфицирование происходит воздушно-капельным или, значительно реже, контактным путем (при использовании общей посуды, столовых приборов, предметов быта и гигиены). Большинство жителей Земли имеет высокую резистентность к менингококкам, поэтому, несмотря на высокий процент носительства менингококковой микрофлоры, симптомы заболевания появляются у 1 из 10 человек, по некоторым данным на 1 заболевшего гнойным менингитом приходится от нескольких сотен до нескольких тысяч бактерионосителей.

Заражение гнойным менингитом пневмококковой, гемофильной, стафилококковой природы и т. п. может происходить также контактно, гематогенно, лимфогенно и периневрально.

Факторами риска развития гнойного менингита являются:

- нарушения иммунологической реактивности (в том числе на фоне длительных заболеваний, воздействия стрессорных агентов, переохлаждений, чрезмерной физической и психоэмоциональной нагрузки и т. д.);

- состояние после оперативного вмешательства (в том числе – спленэктомии);

- гнойные поражения органов ЛОР-зоны;

- наличие тяжелых хронических патологий;

- хроническая алкогольная болезнь;

- черепно-мозговые травмы.

Симптомы гнойного менингита

Инкубационный период первичного гнойного менингита в среднем длится от 2 до 5 суток. Типично острое начало с резкого повышения температуры тела до 39-40°С, сильного озноба, интенсивной и нарастающей головной боли, тошноты и многократной рвоты. Могут наблюдаться психомоторное возбуждение, бред, нарушения сознания. В 40% случаев гнойный менингит протекает с судорожным синдромом. Специфичные для менингита оболочечные симптомы (симптом Кернига, Брудзинского, Гийена, ригидность затылочных мышц) выражены с первых часов заболевания и усиливаются на 2-3-й день. Типичны выраженная гиперестезия и снижение брюшных рефлексов на фоне общего повышения глубоких рефлексов. Возможно появление диффузной сыпи геморрагического характера.

Очаговая симптоматика, сопровождающая гнойный менингит, чаще всего заключается в нарушении функций различных черепно-мозговых нервов. Наиболее часто наблюдается поражение глазодвигательных нервов, приводящее к двоению, развитию косоглазия, опущению верхнего века и появлению разницы в размере зрачков (анизокории). Реже отмечается неврит лицевого нерва, поражение тройничного нерва, расстройство функции зрительного нерва (выпадение полей зрения, снижение остроты зрения) и преддверно-улиткового нерва (прогрессирующая тугоухость). Более тяжелая очаговая симптоматика свидетельствует о распространении воспалительных изменений на вещество головного мозга или о развитии сосудистых нарушений по типу ишемического инсульта, обусловленных васкулитом, рефлекторным спазмом или тромбозом сосудов головного мозга.

При переходе воспалительного процесса на вещество мозга говорят о развитии менингоэнцефалита. При этом гнойный менингит протекает с присоединением характерной для энцефалита очаговой симптоматики в виде парезов и параличей, нарушений речи, изменений чувствительности, появления патологических рефлексов, повышения мышечного тонуса. Возможны гиперкинезы, галлюцинаторный синдром, нарушения сна, вестибулярная атаксия, расстройства поведенческих реакций и памяти. Распространение гнойного процесса на желудочки мозга с развитием вентрикулита проявляется спастическими приступами по типу горметонии, сгибательными контрактурами рук и разгибательными ног.

Гнойный менингит у детей грудного возраста часто развивается постепенно, возбудителями при этом выступают стафилококки, стрептококки, кишечная палочка. Первым проявлением заболевания у младенцев является выбухание и напряжение большого родничка.

При инфицировании менингококком явления менингококцемии у детей до 3–4 лет выражены намного тяжелее, чем у больных старшего возраста. Геморрагическая сыпь и некроз могут занимать значительные площади кожи, очень часто развивается септический шок, поражение сердца, почек и других внутренних органов. В редких случаях менингит в раннем возрасте приводит к задержке психомоторного развития и слабоумию.

Последствия и осложнения

Основным клиническими проявлениями гнойного менингита являются:

- менингеальный синдром;

- признаки острой инфекции (повышение температуры тела и резко выраженные воспалительные изменения со стороны крови);

- неврологические очаговые симптомы (двоение в глазах, разные размеры зрачков, опущение верхнего века, косоглазие, парез лицевого нерва).

Часто снижается тонус мышц, возникает угнетение сознания. В крови отмечается высокая скорость оседания эритроцитов, нейтрофильный лейкоцитоз. Спинномозговая жидкость мутная, молочно-белого или желтовато-зеленоватого цвета, вытекает под повышенным давлением. Грозным осложнением гнойного менингита является инфекционно-токсический шок. Он проявляется геморрагической сыпью с омертвлением участков кожи, учащением пульса, а затем падением артериального давления и комой. В механизме развития шока в настоящее время придают значение синдрому менингоэнцефалита, а при сверхострых формах заболевания – быстрому набуханию и отёку головного мозга с субдуральным выпотом.

Менингоэнцефалит при гнойном менингите проявляется симптомами поражения мозга:

- частичными параличами;

- очаговыми судорогами;

- нарушениями речи.

Отёк и набухание мозга вследствие дислокационных явлений приводят к развитию стволовой симптоматики (расстройствам дыхания и сердечно-сосудистой деятельности). Для субдурального выпота характерна дислокационная клиническая симптоматика. При этом менингеальные признаки уменьшаются, а общемозговая и очаговая симптоматика нарастают. На глазном дне появляются застойные диски зрительного нерва.

Диагностика

Для диагностики гнойных менингитов важным является сбор эпидемиологического анамнеза: перенесенные болезни, наличие очагов хронической инфекции, травмы, контакт с больными людьми.

Одним из самых важных исследований является анализ спинномозговой жидкости. При гнойных менингитах она будет мутной, беловатой или желтой, а иногда и зеленоватой, что характеризует конкретного возбудителя. Резко вырастает цитоз – до 1000 и более клеток за счет нейтрофилов, увеличивается количество белка, становятся положительными реакции Панди и Нонне-Апельта.

Кроме анализа спинномозговой жидкости, необходимо провести следующее обследование:

- клинический анализ крови (в нем будет определяться лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, возможно даже до юных форм. При развитии септического состояния необходимо сделать анализ крови на стерильность);

- анализ мочи клинический;

- КТ, МРТ — исследование;

- рентгенография придаточных пазух, легких, черепа;

- консультация невролога, инфекциониста, при необходимости нейрохирурга.

Лечение гнойного менингита

При гнойном менингите лечение пациентов проходит только в стационаре. Больным незамедлительно должна быть проведена люмбальная пункция с дальнейшим бактериоскопическим исследованием ликвора. После того, как будет установлена этиология менингита, больному прописывают курс приема антибиотиков. Последнее часто предполагает применение ампициллина с препаратами из ряда цефалоспориновых, включая цефотаксим, цефтриаксон и цефтазидим. Если возбудитель гнойного менингита не установлен, начальная терапия состоит из введения внутримышечно аминогликозидов или их сочетания с ампициллином. При тяжелых формах гнойного менингита может быть назначено внутривенное введение антибиотиков.

Для уменьшения отечности мозга может быть назначена дегидратационная терапия с применением маннитола и фуросемида. Если говорить о патогенетическом типе лечения, то оно подразумевает применение дексаметазона или преднизолона, словом, глюкокортикостероидов. Назначенные дозы будут зависеть от степени тяжести заболевания. Кроме того, врачами назначается симптоматическая терапия. Если у пациента вдобавок ещенарушенсон, тогда прописывают транквилизаторы. С целью купирования психомоторных возбуждений и устранения судорог выписывают литические смеси, а также вальпроевую кислоту или диазепам. Инфузионная терапия будет назначена при наличии инфекционно-токсического шока.

Если говорить о терапии в восстановительный период после перенесенного гнойного менингита острой фазы, то здесь показан прием нейропротекторных или ноотропных веществ, а также витаминотерапия и другая общеукрепляющая терапия.

При вторичном гнойном менингите лечение больных должно подразумевать устранение, в первую очередь, первичного септического очага, включая и возможное применение хирургии в виде санирующей операции (в случае среднего отита), удаление внутримозгового абсцесса, фронтотомии или сфенотомии.

Реабилитация после перенесенного менингита

В восстановительном периоде пациенты занимаются лечебной физкультурой в клинике реабилитации Юсуповской больнице. Физиотерапевты применяют лечение, направленное на улучшение микроциркуляции и метаболизма нервной ткани, восстановление нормальной циркуляции спинномозговой жидкости. Улучшают метаболические процессы и микроциркуляцию в нервной ткани следующие физиотерапевтические методы:

- аэротерапия;

- лекарственный электрофорез с препаратами, улучшающими обмен веществ, сосудорасширяющими средствами;

- трансцеребральная УВЧ-терапия;

- талассотерапия;

- гальванизация;

- грязелечение.

Тонизирующим действием обладает лекарственный электрофорез с препаратами, оказывающими нейростимулирующим эффектом, аэротерапия, массаж, неселективная хромотерапия. Пациентам с возбуждением отпускают седативные процедуры: ванны с йодом, бромом, хвоей, лекарственный электрофорез с успокоительными средствами, франклинизацию, проводят лечение по методике электросна. Для стимуляции иммунной системы применяется ультрафиолетовое облучение, радоновые ванны, лекарственный электрофорез с препаратами, повышающими иммунитет, магнитотерапия. Для уменьшения отёка мозга и внутричерепного давления назначают пресные, хлоридно-натриевые ванны, проводят сеансы низкоинтенсивной дециметровой терапии.

Профилактика

Гнойный менингит относится к тем видам болезни, которые чаще всего вызываются инфекционными и вирусными бактериями, попадающими в кровь человека. Поэтому, в первую очередь, необходимо следить за здоровьем. Кроме этого, высокую эффективность в противодействии менингиту показывает профилактическая вакцинация. Врачи рекомендуют сделать прививки детям перед поступлением в детский садик или школу, а также людям со слабым иммунитетом.

С целью своевременной диагностики и лечения нужно при первых симптомах обратиться к врачу. Следует помнить, что запущенная форма гнойного менингита может привести не только к инвалидности, но и летальному исходу.

Прогноз

По статистике около 15% всех случаев заболевания гнойным менингитом заканчивается летальным исходом.

Если же диагноз был поставлен своевременно, а лечение начато неотложно, то прогноз заболевания будет благоприятным. Следует сказать, что после того, как человек переболел гнойным менингитом, у него может развиться астения с характерными ликворно-динамическими нарушениями и присущей тугоухостью нейросенсорного характера. Также в отдельных случаях может наблюдаться неявно выраженная очаговая симптоматика.

Такие тяжелые осложнения после перенесенного гнойного менингита, как полная глухота, гидроцефалия, амавроз, деменция или эпилепсия, сегодня очень большая редкость.

Читайте также: