Геморрагическая лихорадка природный очаг

Геморрагическая лихорадка – группа вирусных заболеваний, которые вызывают токсическое поражение стенок сосудов и развитие геморрагического синдрома с поражением различных органов и систем.

Распространены геморрагические лихорадки в различных частях планеты – там, где находятся ареалы обитания их переносчиков.

Возбудителем заболевания являются аденовирусы, арбовирусы, рабдовирусы.

Лечение – только в условиях стационара.

Причины геморрагической лихорадки

Данное заболевание вызывают вирусы: Bunyaviridae, Togaviridae, Filoviridae, Arenaviridae.

Особенность этих вирусов в том, что они схожи с клетками эндотелия человеческих сосудов.

Выделяют три группы геморрагических лихорадок:

- клещевые – омская, крымская лихорадка и кайясанурская лесная болезнь;

- контагиозные зоонозные – аргентинская, боливийская, лихорадка с почечным синдромом, лихорадка Марбурга, лихорадка Ласса, лихорадка Эбола;

- комариные - лихорадка чикунгунья, желтая лихорадка, лихорадка денге, лихорадка Рифт-Валли.

Человек довольно восприимчив к такого рода лихорадкам, чаще всего заболевают им лица, чья деятельность связана с взаимодействием с дикой природой. В городах чаще заболевают граждане без постоянного места жительства, работники служб, которые занимаются истреблением грызунов.

Очаги лихорадок могут быть:

- первичными (природными);

- вторичными (антропургическими).

В природных очагах носителем вирусов выступают дикие животные (сумчатые, грызуны, птицы, приматы) и человек; если носителем выступает человек, то инфекция принимает черты антропонозной (лихорадка Ласса, городская форма желтой лихорадки).

Чаще и тяжелее переносят заболевание дети и лица в первый раз посещающий очаг инфекции.

Уровень смертности от геморрагической лихорадки составляет от 1 до 70%. У местных жителей эндемичных районов, чаще всего, болезнь протекает в стертой форме.

Заражение человека арбовирусными лихорадками в антропургических и природных очагах происходит через укус кровососущих членистоногих (комаров, клещей, мокрецов).

Лихорадки, которые вызываются рабдовирусами и ареновирусами распространяются преимущественно контактно-бытовым, воздушным, пищевым путями.

Не установлен путь передачи вируса от животных человеку, но он возможен в природных очагах у животных.

Геморрагические лихорадки более распространены в тропических и субтропических странах, где они принимают характер эпидемий.

В последнее время в связи с бурным ростом межконтинентальных связей медиков особенно привлекают геморрагические лихорадки Марбурга, Ласса, Эбола, которые часто заканчиваются смертельным исходом и могут распространяться воздушным, контактно-бытовым и парентеральным путями.

Симптомы геморрагической лихорадки

Большинство видов геморрагических лихорадок имеет характерное течение.

Период инкубации длится 1-3 недели; начальный период заболевания 2-7 дней, период разгара болезни - 1-2 недели; период реконвалесценции – до нескольких недель.

Симптомы геморрагической лихорадки в начальный период проявляются интенсивной общей интоксикацией. При тяжелом течении заболевания температура поднимается до критических значений, могут проявляться расстройства сознания, галлюцинации, бред.

У больных уже в начале заболевания проявляется токсическая геморрагия: склеры инъецированы, конъюнктива, шея и лицо гиперемированы, может наблюдаться геморрагическая сыпь на слизистой оболочке мягкого неба. Нарушается сердечный ритм, снижается артериальное давление. Для общего анализа крови больного характерна лейкопения и нарастающая тромбоцитопения.

Перед периодом разгара заболевания может наступить кратковременная нормализация температуры с улучшением общего состояния. Затем происходит нарастание симптомов токсикоза, поражаются различные внутренние органы, нарушается гемодинамика.

Период реконвалесценции характеризуется постепенным регрессом симптомов геморрагической лихорадки и восстановлением работы внутренних систем и органов.

Для лихорадки с почечным синдромом характерно поражение сосудов почек. Инкубационный период этого заболевания составляет около двух недель. В первые дни болезни могут проявляться недомогание и слабость.

Далее развивается тяжелая интоксикация с повышением температуры до 39,5º, которая сохраняется 2-6 дней. Через 2-4 дня наблюдается проявление геморрагической симптоматики. У пациента часто возникают: спутанность сознания, бред, галлюцинации. Ко всему этому добавляется почечная симптоматика в виде: боли в пояснице, положительного симптома Пастернацкого, наличия цилиндров, эритроцитов, белка в общем анализе мочи. По мере прогрессирования заболевания происходит усугубление почечного синдрома. В период разгара болезни могут возникать кровотечения из десен, носа, геморрагическая сыпь в области боковых поверхностей груди и плечевого пояса. На слизистой рта и ротоглотки обнаруживаются точечные кровоизлияния, развивается олигурия и макрогематурия. Улучшение состояния наступает на 4-5 день после снижения температуры.

Крымская лихорадка имеет острое начало с рвотой, болями в животе и ознобом. Далее появляются кровотечения из носа, кровоточивость десен, петехиальные высыпания, примесь крови в рвотных массах и кале,

Более легко протекает омская лихорадка, при ней меньше выражен геморрагический синдром. Лихорадка продолжается 3-10 дней.

Лечение геморрагической лихорадки

При наличии симптомом геморрагической лихорадки больных госпитализируют в стационар. Им назначается постельный режим, специальная диета с полужидкой легкоусвояемой калорийной пищей, богатой витаминами (преимущественно В и С), фруктовыми и ягодными соками, овощными отварами, морсами и настоем шиповника. Больным также показана витаминотерапия (витамины К,С, Р).

При данном заболевании назначается раствор глюкозы внутривенно капельно. Во время лихорадочного периода больному делаются переливания крови, вводятся препараты железа, камполона и антианемина. Комплексная терапия заболевания предполагает применение и антигистаминных средств.

Больного выписывают из стационара после полного выздоровления.

Профилактика геморрагической лихорадки

Меры профилактики геморрагической лихорадки сводятся к уничтожению переносчиков вирусов и предотвращению укусов. В ареале инфекции проводится тщательная очистка мест, которые готовятся под поселение, от комаров и клещей, в опасных по распространению инфекции районах в лесных массивах рекомендуется ношение плотной одежды, перчаток, сапог, специальных масок и противомоскитных комбинезонов, применение репеллентов.

Для крымской, желтой, омской, аргентинской геморрагических лихорадок профилактика может осуществляться в виде вакцинации населения.

Геморрагическая лихорадка – это опасная инфекция, которая может привести к летальному исходу. Прогноз для пациента определяется тяжестью ее течения. Но в большинстве случаев, если пациенту своевременно оказывается медицинская помощь, это заболевание завершается выздоровлением пациента.

Наиболее широкое распространение получил вирус у животных-космополитов - активных источников возбудителя инфекции - крысы серой (в 124 странах 5 континентов). Эти зверьки поддерживают городские очаги в Китае, Корее, Японии, на юге советского Дальнего Востока и в Закавказье, а также в странах Юго-Восточной Азии и на островах Туамоту. Однако в портовых городах многих стран, где вирус обнаружен у крыс, заболевания людей пока не обнаружены.

Дополнительными источниками возбудителя инфекции следует считать китайскую и гавайскую крыс и индийскую и бенгальскую крыс-бандикут.

Что касается серых полевок, то среди них являются активными носителями вируса обыкновенная, среднерусская, общественная, большая (михно), пенсильванская и калифорнийская, а дополнительными-также подземная, кустарниковая, экономка и др.

Не изучен вопрос об источниках возбудителя инфекции в Африке. Помимо серой и черной крыс и домовых мышей, вирус обнаружен у 3 видов мягкошерстных (многососковых) крыс и у одного вида толстых хомячков.

Природные очаги ГЛПС в Европе расположены в лесах, достаточно увлажненных и захламленных, в лесных оврагах, лесных поймах рек. Самые активные очаги находятся в липовых лесах. Ежегодное обильное плодоношение липы и опадание семян в течение всей зимы обеспечивает рыжих полевок кормом, способствует поддержанию их высокой численности и наступлению раннего размножения, что приводит к раннему началу эпизоотии среди них. Дубовые, кленовые и ильмовые леса плодоносят менее регулярно и поэтому повышенная численность рыжих полевок и массовые заболевания людей ГЛПС здесь возникают периодически Еловые леса еще менее обильны пищей и здесь возникают лишь спорадические заболевания. Более благоприятные условия существования очагов в елово-липовых лесах (в подзоне южной тайги). Самые неблагоприятные условия для поддержания очагов в сосновых, березовых и осиновых лесах, если в них нет кустарников.

В возникновении эпизоотической ситуации по ГЛПС увеличение численности рыжих полевок не всегда имеет первостепенное значение. Одной из предпосылок развития разлитой эпизоотии является ранне-весеннее и зимнее (подснежное) размножение зверьков. Оно способствует увеличению контактов между ними и более ранней передаче возбудителя инфекции от перезимовавших зверьков молодому поколению. Развитию эпизоотии благоприятствует также сухое жаркое лето. В каждом изолированном участке леса существует свой автономный природный очаг. Автономность определяет особенности населяющих его популяций зверьков: доля рыжих полевок среди них, их численность, сроки начала и окончания размножения, а также процент вирусоносителей осенью и у перезимовавших зверьков весной. Наконец, его характеризуют сроки начала и конца заболевания людей, что также соответствует эпизоотическому процессу, протекающему в популяции. Зоной выноса возбудителя инфекции здесь являются соседние с лесом ометы соломы и населенные пункты.

На Дальнем Востоке преобладают луговые очаги, а также очаги по поймам рек, поддерживаемые полевой мышью. Зоной выноса являются окружающие поля и населенные пункты. Такие же очаги имеются в Северо-Восточном и Восточном Китае, Корее, на севере Японии. В лесах, большей частью расположенных на сопках, очаги поддерживают азиатская лесная мышь, а также красно-серая и красная полевки. В городах Китая, Кореи и Японии и, вероятно, в странах Юго-Восточной Азии существуют городские очаги (антропоургические), поддерживаемые крысами и вызывающие огромные вспышки заболеваний людей. Так, в Китае в 1985 г. переболело ГЛПС более 100 тыс человек. Мало изучены антропоургические очаги, связанные с крысами, в странах Юго-Восточной Азии, США и странах Южного полушария. Практически почти не изучена структура африканских очагов.

Восприимчивость населения, по-видимому, весьма высока, так как при аспирационном пути передачи инфицируется большинство лиц, находящихся в зараженном помещении.

Выявлен неодинаковый уровень естественной иммунной прослойки в различных географических зонах и ландшафтах. Так, в Башкирии в зоне липовых лесов иммунная прослойка во всех районах была весьма высокой (более 20,1%); на Средней Волге, в зоне южной тайги в Предуралье и Западной Сибири, большинстве других районов Башкирии она была высокой (10,1-20%) или средней (5,1-10%), а на остальных территориях - низкой (менее 5%) или полностью отсутствовала (степные и полупустынные районы). Это свидетельствует не о различной восприимчивости населения на разных территориях, а о различной активности природных очагов инфекции в том или ином районе. Восприимчивость мужчин и женщин одинакова.

Иммунитет у переболевших стойкий. Повторные заражения гомологичным серотипом вируса отсутствуют, но известны единичные случаи, когда лица, переболевшие ГЛПС на Дальнем Востоке (серотипом Аподемус), при переезде в Европу повторно заражались серотипом Клетриомонис и переболевали ГЛПС. Данные о поствакцинальном иммунитете (опыты в Китае) пока недостаточны.

Геморрагическая лихорадка – это вирусное заболевание, входящее в группу полиэтиологических острых вирусных патологий зоонозного характера (резервуарами возбудителя являются животные).

Группа объединяется общей симптоматикой:

- геморрагические проявления;

- интенсивные лихорадочно-интоксикационные симптомы;

- генерализованное поражение сосудистых структур (наиболее показательным является поражение микроциркуляторных структур);

- развитие тромбогеморрагических синдромов.

Одной из наиболее часто встречаемых инфекций из этой группы является геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС).

ГЛПС – что это

- системными повреждениями микроциркуляторных сосудистых структур,

- развитием диатезов геморрагического характера,

- тяжелыми расстройствами гемодинамики,

- поражением тканей почек,

- развитием тяжелых нарушений в работе почек.

Данный тип геморрагических лихорадок также называют:

- геморрагический нефрозонефрит,

- эпид. нефрозонефрит,

- маньчжурская лихорадка, и т.д.

Согласно классификации МКБ10 данная инфекция классифицируется как А98.5.

Этиологические факторы заболевания

ГЛПС относятся к распространенным на территории Евразии очагово-природным инфекционным патологиям. Чаще всего заболевание регистрируют на территории Китая и Российской Федерации.

Возбудителем заболевания являются арбовирусы, входящие в семейство Bunyaviridae. Данный тип вирусов относят к хантавирусам.

Проявления инфекционного процесса не зависят от типа серовара возбудителя.

На территории России и чаще всего регистрируются ГЛПС, вызванная вирусами типа Добрава-Белград и Пуумала.

При температуре до двадцати градусов и при температуре ниже -20 градусов, вирус отличается относительной устойчивостью. В образцах крови, при температуре до 4 градусов, вирус может сохраняться в течение четырех дней.

ГЛПС – эпидемиология заболевания

Главным источником вирусных частиц считаются мышевидные грызуны.

Грызуны переносят данную инфекцию бессимптомно. В окружающую среду вирус выделяется с испражнениями и мочой.

Инфицирование человека осуществляется аспирационными и контактными путями.

Контактное инфицирование реализуется при непосредственных контактах с грызунами, а также материалами и поверхностями, загрязненными их испражнениями (сено, зерна, солома и т.д.).

Также возможно алиментарное инфицирование, реализуемое при употреблении термически необработанных продуктов, загрязненных испражнениями больных грызунов.

Показатель естественной чувствительности к возбудителю заболевания высокий во всех возрастных группах.

Чаще всего (приблизительно в восьмидесяти-девяноста процентах всех случаев) ГЛПС регистрируется у лиц мужского пола от шестнадцати до пятидесяти лет.

Заболевание развивается преимущественно у работников сельской промышленности, трактористов и т.д.

Природные очаги данной инфекции регистрируются по всему миру. На территории России заболевание регистрируется во всех районах. Наиболее распространена данная инфекция на территории Татарстана, Башкортостана и т.д.

В структуре заболеваемости отмечается выраженная сезонность. ГЛПС регистрируется преимущественно с мая по декабрь.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – профилактика

Для специфических профилактических мероприятий применяют корейские вакцины, созданные на основе вирусных частиц типа Хантаан. В России данный тип вакцин не сертифицирован, поэтому специфическую профилактику заболевания на территории российской Федерации не проводят.

Для проведения неспецифической профилактики применяют:

- эпидемический контроль за проведением дератизации в очагах;

- использование специальных защитных очков, перчаток и респираторов при работе с зерном, сеном, работе в сильно запыленных помещениях;

- контроль за качеством хранения продуктов и т.д.

Патогенез развития заболевания

Патогенез развития инфекционного процесса малоизучен. На данный момент выделяют пять основных

стадий ГЛПС:

-

заражения – внедрение вируса происходит через неповрежденные слизистые, выстилающие респираторный и пищеварительный тракт, а также через поврежденные участки кожи.

В дальнейшем, вирус начинает активно размножаться в тканях лимфатических узлов и клетках МФС (фагоцитарно-мононуклеарных систем).

В норме, при нормальных показателях иммунореактивности организма, вирус поглощается МФС и уничтожается. Нарушение иммунных реакций сопровождается повреждениями циркулирующими иммунными комплексам сосудистых стенок, повышением проницаемости сосудистых структур и развитием специфических геморрагических диатезов с активной плазмореей (пропотеванием плазмы) в тканевые структуры.

Также происходит активное повреждение инфицированных вирусными частицами клеток клеточными иммунными факторами (цитотоксические лимфоциты, киллерные клетки, противовоспалительные цитокины и т.д.).

висцеральных повреждений и обменных нарушений – данная стадия соответствует олигурическим стадиям заболевания. В результате развития геморрагических, дистрофических и некротических повреждений тканей гипофиза, надпочечников, почек и т.д. отмечается развитие ДВС, снижение СКФ, нарушение процессов реабсорбции в канальцевых структурах.

Также развивается олигурия, азотемия, протеинурия, тяжелые нарушения кислотно-щелочного равновесия, нарушение водно-электролитного состава крови, острые почечные дисфункции и т.д.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – симптомы

Заболевание отличается четко выраженной цикличностью. Степень тяжести заболевания может значительно варьировать (от легких лихорадочных форм до тяжелейших геморрагических вариантов, сопровождающихся развитием стойких почечных дисфункций).

В течение заболевания выделяют начальные (лихорадочные), олигурические, полиурические и реконвалесцентные периоды.

В некоторых случаях может регистрироваться продромальная симптоматика, сопровождающаяся жалобами на недомогание, познабливание, повышенную утомляемость, субфебрильную температуру.

Данные симптомы могут регистрироваться в течение от одного до трех дней.

Также может отмечаться появление диареи (до пяти раз в сутки) или запора.

Специфическим проявлением является стойкая гиперемия (покраснение) на лице, шее и груди (ее верхней части).

Также может отмечаться гиперемия конъюнктивы и слизистой зева, появление геморрагических элементов на слизистых, выстилающих мягкое небо.

Часто отмечается умеренная брадиаритмия.

Часто отмечается появление незначительных носовых кровотечений, рвоты, болей в поясничной области, абдоминальных болей.

При тяжелом течении заболевания, на фоне поражения нервной системы может отмечаться симптоматика менингизма (резкие головные боли, появление менингеальных знаков, рвота, светобоязнь и т.д.).

Олигурическая стадия начинается с третьего-шестого дня заболевания и длится до восьмого-четырнадцатого дня болезни. После стихания лихорадки состояния пациента, как правило, ухудшается.

Отмечается увеличение интенсивности интоксикационной симптоматики, снижение количества суточной мочи, появление резкой слабости, выраженных геморрагических синдромов (появление массивных кровоизлияний в склеры, развитие носовых кровотечений, кровотечений из ЖКТ, маточных кровотечений и т.д.).

При развитии кровоизлияний в органы (поражение гипофиза, надпочечников и т.д.) возможен летальный исход.

Также отмечается выраженная бледность кожи, одутловатость лица, отек век, снижение давление (а затем развитие гипертензии), снижение частоты сердечных сокращений.

На стадии полиурической симптоматики (начинается с девятого-тринадцатого дня болезни) отмечается увеличение объема суточной мочи (до пяти литров в сутки). Прекращается рвота, снижается интенсивность интоксикационной симптоматики и т.д.

Однако на фоне увеличенного объема диуреза может развиться азотемия, дегидратация, гипонатриемия и гипокалиемия.

На стадии реконвалесцентного периода отмечается восстановление функции почек и значительное улучшение состояния пациента.

Длительность нормализации функционирования почек может занимать от трех недель до трех лет и зависит от тяжести перенесенного инфекционного процесса и адекватности терапии.

Осложнения заболевания

Осложнения специфических характеров могут проявляться:

- инфекционно-токсическими шоками,

- диссеминированным внутрисосудистым свертыванием крови,

- азотемической уремией,

- отеком легких,

- кровоизлияниями во внутренние органы,

- развитием эклампсий,

- профузными кровотечениями,

- разрывами почечных капсул,

- инфекционными миокардитами и т.д.

Осложнения неспецифического характера могут проявляться развитием пиелонефритов, восходящих пиелитов, гнойных отитов, различных абсцессов и флегмон, септических осложнений и т.д.

Геморрагическая лихорадка – диагностика заболевания

Диагностика основывается на данных эпид. анамнеза (проф. деятельность из групп риска, проживание в эндемичных очагах и т.д.), выявлении специфической цикличности симптомов.

Для специфической диагностики используют реакцию РНИФ, ИФА, ПЦР.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – лечение

На все время заболевания назначается строгий постельный режим.

Питание должно быть полноценным и обогащенным витаминами. В стадии олигурической симптоматики исключают продукты, содержащие большое количество калия, а на стадии полиурической симптоматики наоборот увеличивают употребление калия.

Питьевой режим подбирают согласно количеству выделяемой жидкости.

Лекарственная терапия зависит от стадии заболевания.

Рекомендовано использование рибавирина, йодофеназона, тилорона, донорских иммуноглобулинов, виферона и т.д.

На стадии олигурии показано промывание желудка и очистительные клизмы (для снижения интенсивности уремической интоксикации).

По показаниям проводят гемодиализ.

На стадии полиурических проявлений применяют препараты для восстановления электролитного баланса, витамины, общеукрепляющую терапию, препараты уросептиков.

Дополнительно показано симптоматическое лечение (нормализация артериального давления, обезболивание и т.д.).

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – вирусное зоонозное (источник инфекции - животное) заболевание, распространенное на определенных территориях, характеризующееся острым началом, поражением сосудов, развитием геморрагического синдрома, нарушениями гемодинамики и тяжелым поражением почек с возможным появлением острой почечной недостаточности.

ГЛПС выходит на первое место среди других природно-очаговых заболеваний. Заболеваемость различна – в среднем по России заболеваемость ГЛПС довольно сильно колеблется по годам - от 1,9 до 14,1 на 100тыс. населения. В России природными очагами ГЛПС являются Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Самарская область, Ульяновская область. В мире ГЛПС также достаточно широко распространена – это скандинавские страны (Швеция, например), Болгария, Чехия, Франция, а также Китай, Корея Северная и Южная.

Этой проблеме должно быть уделено особое внимание, прежде всего, из-за тяжелого течения с возможностью развития инфекционно-токсического шока, острой почечной недостаточности с летальным исходом. Летальность при ГЛПС в среднем по стране от 1 до 8%.

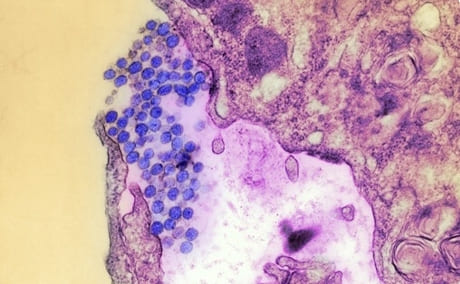

Характеристика возбудителя геморрагической лихорадки с почечным синдромом

Возбудитель ГЛПС – вирус, был выделен южнокорейским ученым H.W.Lee из легких грызуна. Вирус получил название Hantaan (по названию реки Хантаан, протекающей на Корейском полуострове). Позднее такие вирусы обнаруживались во многих странах - в Финляндии, США, России, КНР и в других. Возбудитель ГЛПС отнесен к семейству буньявирусов (Bunyaviridae) и выделен в отдельный род, который включает несколько сероваров: вирус Puumala, циркулирующий в Европе (эпидемическая нефропатия), вирус Dubrava (на Балканах) и вирус Seul (распространен на всех континентах). Это РНК-содержащие вирусы до 110 нм в размерах, погибают при температуре 50°С в течение 30 минут, а при 0-4°С (температура бытового холодильника) сохраняются 12 ч.

Вирус Хантаан - возбудитель ГЛПС

Особенность вируса Хантаан: склонность поражать эндотелий (внутреннюю оболочку) кровеносных сосудов.

Существуют два типа вируса ГЛПС:

1 тип – восточный (распространен на Дальнем Востоке), резервуар – полевая мышь. Вирус высокоизменчив, способен вызывать тяжелые формы инфекции с летальностью до 10-20%.

2 тип – западный (циркулирует на Европейской части России), резервуар – рыжая полевка. Вызывает более легкие формы болезни с летальностью не более 2%.

Причины распространения ГЛПС

Источник инфекции (Европа) – лесные мышевидные грызуны (рыжая и красная полевка), а на Дальнем Востоке – манчжурская полевая мышь.

Рыжая полевка - переноссчик ГЛПС

Природный очаг – ореал распространения грызунов (в умеренных климатических формациях, горных ландшафтах, низменных лесостепных зонах, предгорных долинах, речных долинах).

Пути заражения: воздушно-пылевой (вдыхание вируса с высушенными испражнениями грызунов); фекально-оральный (употребление в пищу продуктов, загрязненных экскрементами грызунов); контактный (соприкосновение поврежденных кожных покровов с объектами внешней среды, загрязненной выделениями грызунов, такими как сено, хворост, солома, корма).

У человека абсолютная восприимчивость к возбудителю. В большинстве случаев характерна осеннее-зимняя сезонность.

Типы заболеваемости:

1) лесной тип – заболевают при кратковременном посещении леса (сбор ягод, грибов и т.д.) – наиболее частый вариант;

2) бытовой тип – дома в лесу, рядом с лесом, большее поражение детей и пожилых людей;

3) производственный путь (буровые, нефтепроводы, работа в лесу);

4) садово-огородный тип;

5) лагерный тип (отдых в пионерских лагерях, домах отдыха);

6) сельскохозяйственный тип – характерна осеннее-зимняя сезонность.

Особенности распространения:

• Чаще поражаются лица молодого возраста (около 80%) 18-50 лет,

• Чаще больные ГЛПС – это мужчины (до 90% заболевших),

• ГЛПС дает спорадическую заболеваемость, но могут встречаться и вспышки: небольшие 10-20 человек, реже – 30-100 человек,

После перенесенной инфекции формируется прочный иммунитет. Повторные заболевания у одного человека не встречаются.

Как развивается ГЛПС?

Входные ворота инфекции – слизистая дыхательных путей и пищеварительной системы, где либо гибнет (при хорошем местном иммунитете) либо начинает размножаться вирус (что соответствует инкубационному периоду). Затем вирус попадает в кровь (виремия), что проявляется инфекционно-токсическим синдромом у больного (чаще этот период соответствует 4-5 дням болезни). Впоследствие он оседает на внутренней стенке сосудов (эндотелии), нарушая ее функцию, что проявляется у пациента геморрагическим синдромом. Выделяется вирус с мочой, поэтому поражаются и сосуды почек (воспаление и отек ткани почек), последующее развитие почечной недостаточности (затруднение выделения мочи). Именно тогда может наступить неблагоприятный исход. Этот период длится до 9 дня болезни. Затем происходит обратная динамика – рассасывание кровоизлияний, уменьшение почечного отека, постановление мочеиспускания (до 30 дня заболевания). Полное восстановление здоровья длятся до 1-3х лет.

Симптомы ГЛПС

Характерна цикличность заболевания!

1) инкубационный период – 7-46 дней (в среднем 12-18 дней),

2) начальный (лихорадочный период) – 2-3 дня,

3) олигоанурический период – с 3 дня болезни до 9-11 дня болезни,

4) период ранней реконвалесценции (полиурический период – после 11го – до 30 дня болезни),

5) поздняя реконвалесценция – после 30 дня болезни – до 1-3хлет.

Иногда начальному периоду предшествует продромальный период: вялость, повышение утомляемости, снижение работоспособности, боли в конечностях, першение в горле. Длительность не более 2-3 дней.

Начальный период характеризуется появлением головных болей, познабливания, ломоты в теле и конечностях, суставах, слабости.

Олигурический период. Характеризуется практическим снижением лихорадки на 4-7 день, однако больному не становится легче. Появляются постоянные боли в пояснице различной выраженности – от ноющих до резких и изнуряющих. Если развивается тяжелая форма ГЛПС, то через 2 дня с момента болевого почечного синдрома болей к ним присоединяется рвота и боли в животе в области желудка и кишечника ноющего характера. Второй неприятный симптом этого периода – уменьшение количества выделяемой мочи (олигурия). Лабораторно - снижение удельного веса мочи, белок, эритроциты, цилиндры в моче. В крови повышается содержание мочевины, креатинина, калия, снижается количество натрия, кальция, хлоридов.

Геморрагическая сыпь при ГЛПС

Кровоизлияние в склеры

Особенность данного периода ГЛПС - своеобразное изменение функции сердечнососудистой системы : урежение пульса, склонность к гипотонии, приглушение сердечных тонов. На ЭКГ - синусовая брадикардия или тахикардия, возможно появление экстрасистол. Артериальное давление в период олигоурии при изначальной гипотонии перейти в гипертонию. Даже в течение одного дня болезни высокое давление может смениться низким и наоборот, что требует постоянного наблюдения за такими пациентами.

У 50-60% больных в этом периоде регистрируется тошнота и рвота даже после небольшого глотка воды. Часто беспокоят боль в животе мучительного характера. 10% больных имеют послабление стула, нередко с примесью крови.

В этот период заметное место занимают симптомы поражения нервной системы : у пациентов выраженная головная боль, оглушенность, бредовые состояния, нередко обмороки, галлюцинации. Причина таких изменений – кровоизлияния в вещество головного мозга.

Именно в олигурический период нужно опасаться одного из фатальных осложнений – о строй почечной недостаточности и острой надпочечниковой недостаточности .

Полиурический период. Характеризуется постепенным восстановлением диуреза. Больным становится легче, симптомы болезни ослабевают и регрессируют. Пациенты выделяют большое количество мочи (до10 литров в сутки), низкого удельного веса (1001-1006). Через 1-2 дня с момента появления полиурии восстанавливаются и лабораторные показатели нарушенной почечной функции.

К 4й недели болезни количество выделяемой мочи приходит к норме. Еще пару месяцев сохраняется небольшая слабость, небольшая полиурия, снижение удельного веса мочи.

Поздняя реконвалесценция. Может длиться от 1 до 3х лет. Остаточные симптомы и их сочетания объединяют в 3 группы:

• Астения - слабость, снижение работоспособности, головокружения, снижение аппетита.

• Нарушение функции нервной и эндокринной систем - потливость, жажда, кожный зуд, импотенция, боли в пояснице, усиление чувствительности в нижних конечностях.

• Почечные остаточные явления - тяжесть в пояснице, повышенный диурез до 2,5-5,0 л, преобладание ночного диуреза над дневным, сухость во рту, жажда. Длительность около 3-6 месяцев.

ГЛПС у детей

Могут болеть дети всех возрастов, включая грудной. Характерно отсутствие предвестников болезни, острейшее начало. Длительность температуры 6-7 дней, дети жалуются на постоянную головную боль, сонливость, слабость, больше лежат в постели. Болевой синдром в поясничной области появляется уже в начальном периоде.

Когда нужно обратиться к врачу?

Осложнения ГЛПС

2) Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Либо симптомы инфекционно-токсического шока в начальный период болезни на фоне высокой лихорадки, либо на 5-7 день заболевания на фоне нормальной температуры вследствие кровоизлияния в надпочечники. Кожа становится бледной с синюшным оттенком, холодной на ощупь, пациент становится беспокойным. Частота сердечных сокращений нарастает (до 160 ударов в минуту), стремительно падает артериальное давление (до 80/50 мм.рт.ст., иногда не определяется).

3) Геморрагические осложнения: 1) Надрыв почечной капсулы с образованием кровоизлияния в околопочечной клетчатке (при неправльной транспортировке больного с выраженными болями в пояснице). Боли становятся интенсивными и непроходящими.2 ) Разрыв капсулы почек, результатом которого могут быть тяжелые кровоизлияния в забрюшинном пространстве. Боли появляются внезапно на стороне разрыва, сопровождаются тошнотой, слабостью, липким потом. 3) Кровоизлияние в аденогипофиз (питуитарная кома). Проявляется сонливостью и потерей сознания.

4) Бактериальные осложнения (пневмония, пиелонефрит).

Диагностика ГЛПС:

1) При подозрении на ГЛПС учитываются такие моменты, как пребывание заболевших в природных очагах инфекции, уровень заболеваемости населения, осеннее-зимняя сезонность и характерные симптомы болезни.

2) Инструментальное исследование почек (УЗИ) – диффузные изменения паренхимы, выраженный отек паренхимы, венозный застой коркового и мозгового вещества.

3) Окончательный диагноз выставляется после лабораторного обнаружения антител класса IgM и G с помощью твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) (при нарастании титра антител в 4 раза и более) – парные сыворотки в начале болезни и через 10-14 дней.

Лечение ГЛПС

Прогноз при ГЛПС

1) выздоровление,

2) летальный (в среднем 1-8%),

3) интерстициальный нефросклероз (в местах кровоизлияний разрастание соединительной ткани),

4) артериальная гипертензия (30% больных),

5) хронический пелонефрит (15-20%).

• При выписке выдается больничный лист на 10 дней.

• Наблюдение в течение 1 года – 1 раз в 3 месяца – консультация нефролога, контроль АД, осмотр глазного дна, ОАМ, по Земницкому.

• На 6 месяцев освобождение от физических нагрузок, занятий спортом.

• Детей на год – мед.отвод от прививок.

Профилактика ГЛПС

1. Специфическая профилактика (вакцина) не разработана. С целью профилактики назначается йодантипирин по схеме.

2. Неспецифическая профилактика включает дератизацию (борьба с грызунами), а также охрана объектов окружающей среды, складов зерна, сена от нашествия грызунов и загрязнения их выделениями.

Читайте также: