Факторы предрасполагающие к локализации инфекции в почке

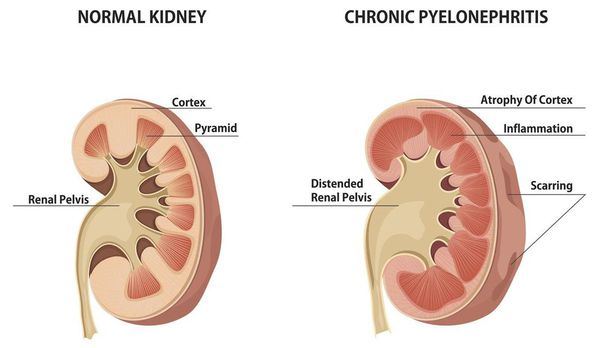

Хронический пиелонефрит – хроническое неспецифическое инфекционно-воспалительное заболевание почек, развивающееся первоначально в чашечно-лоханочной системе (ЧЛС) и распространяющееся в дальнейшем на тубулоинтерстиций (мозговой слой) и корковое вещество почек.

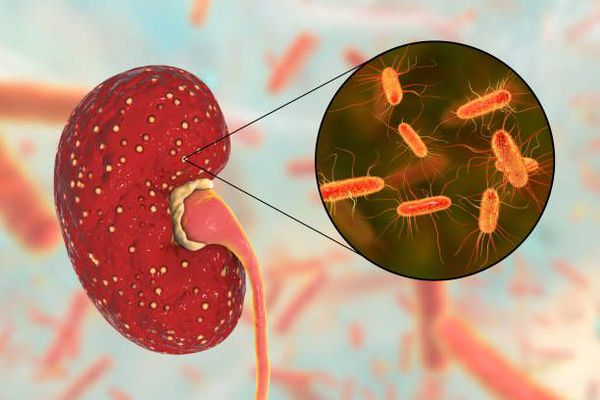

Этиология хронического пиелонефрита: грамотрицательные бактерии кишечной группы (Escherichia coli, Proteus mirabilis), Enterococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pseudomonas aeruginosae, смешанная флора.

Патогенез хронического пиелонефрита:

1. Пути инфицирования почек:

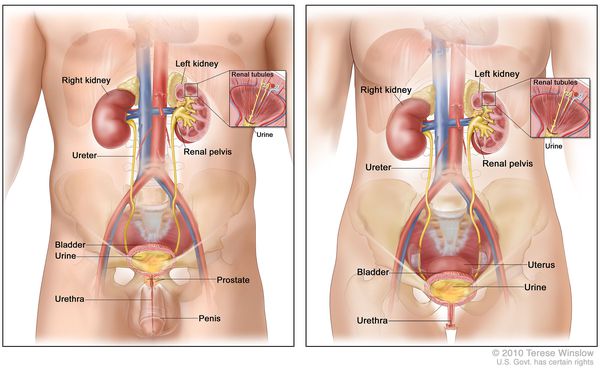

а) урогенный (восходящий) – основной путь, преобладает при хроническом пиелонефрите и у женщин

б) гематогенный – на фоне сепсиса или эпизодов бактериемии, преобладает при остром пиелонефрите и у мужчин

Чаще всего болеют: дети до 7 лет (из-за анатомических особенностей развития мочеполовой системы; девушки и женщины 18-30 лет с началом половой жизни, беременностью или родами; женщины в период менопаузы (при снижении уровня эстрогенов изменяется вагинальная флора - уменьшение числа лактобактерий и их замена кишечной палочкой); мужчины в пожилом возрасте (ДГПЖ); мужчины и женщины с МКБ.

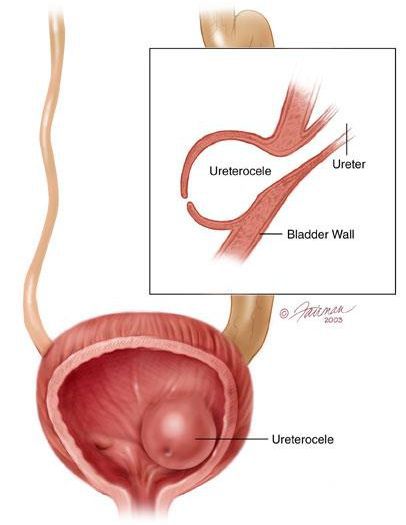

2. Способствующие факторы: МКБ; аномалии развития мочевыделительной системы, нефроптоз; ДГПЖ; воспалительные заболевания близлежащих органов (колит, аднексит, аппендицит, простатит); общие заболевания (СД, ожирение); беременность; функциональные нарушения мочевых путей (пузырно-мочеточниковый рефлюкс), особенно при переполненном мочевом пузыре.

3. Причины перехода острого пиелонефрита в хронический:

а) имеющиеся причины нарушения оттока мочи

б) неправильное или недостаточное по длительности лечение острого пиелонефрита

в) образование L-форм бактерий, способных длительное время персистировать в организме

г) хронические сопутствующие заболевания (СД, ожирение, болезни ЖКТ, тонзиллит и др.)

д) иммунодефицитные состояния

Фазы течения хронического пиелонефрита:

1) обострение (активный воспалительный процесс)

2) латентная фаза

3) ремиссия (клиническое выздоровление)

Каждое очередное обострение пиелонефрита сопровождается вовлечением в воспалительный процесс все новых участков функционирующей почечной паренхимы, которые затем замещаются рубцовой соединительной тканью, что в конечном итоге приводит к вторично сморщенной почке, а при двустороннем процессе – к ХПН.

Клинические проявления хронического пиелонефрита:

Субъективно - общие жалобы: слабость, снижение работоспособности, аппетита, головные боли и специфические:

- боли в поясничной области, чаще односторонние, ноющего характера, реже – интенсивные; могут иррадиировать в нижние отделы живота, половые органы, бедро

- дизурические явления (болезненное учащенное мочеиспускание из-за сопутствующего цистита, умеренная полиурия из-за поражения канальцев)

- выделение мутной мочи, иногда с неприятным запахом, дающей при стоянии мутный осадок

- познабливание при выраженном обострении, иногда скоропреходящие подъемы температуры тела до 38,5-39° С с нормализацией к утру

- повышение АД, головные боли, головокружения (АГ из-за снижения продукции депрессорных простогландинов в мозговом слое почек)

- бледность кожи и видимых слизистых оболочек

- пастозность лица (но для хронического пиелонефрита не характерны выраженные отеки)

- болезненность при ощупывании или поколачивании поясничной области (нередко односторонняя)

- симптом Тофило - в положении на спине больной сгибает ногу в тазобедренном суставе и прижимает бедро к животу, при наличии пиелонефрита усиливается боль в поясничной области, особенно если при этом глубоко вдохнуть

- увеличение левой границы сердца, приглушенность тонов, негромкий систолический шум на верхушке (признаки АГ)

- при прогрессировании заболевания – клиника ХПН, для которой характерно большее снижение функции почек в период обострений (при повышении температуры, пиурии, увеличении процента активных лейкоцитов) и некоторое восстановление функции почек (иногда даже с повышением относительной плотности мочи и улучшением биохимических показателей) при стихании воспалительного процесса под влиянием лечения

Клинические формы хронического пиелонефрита:

а) латентная форма – скудная клиническая симптоматика, больных беспокоит немотивированная слабость, познабливания, иногда никтурия и неинтенсивные боли в поясничной области

б) рецидивирующая форма – чередование периодов обострений и ремиссий; в период обострения клиника и лабораторные данные отчетливы, в фазе ремиссии клинико-лабораторные проявления болезни постепенно затихают

в) гипертензивная форма – в клинике преобладает синдром АГ

г) анемическая форма – в клинике преобладает анемический синдром (из-за нарушения продукции эритропоэтина)

д) септическая форма - развивается в периоде очень выраженного обострения, характерны высокая температура тела, потрясающие ознобы, тяжелая интоксикация, гиперлейкоцитоз, нередко бактериемия.

е) гематурическая форма - в клинической картине на первый план выступает макрогематурия

Диагностика хронического пиелонефрита:

1. Инструментальные исследования

а) обзорная рентгенография области почек: уменьшение размеров почек с одной или обеих сторон.

б) рентгеноурологическое исследование:

1) экскреторная урография - выявляется снижение тонуса верхних мочевых путей, уплощенность и закругленность углов форниксов, сужение и вытянутость чашечек, позднее - деформация и сближение чашечек, пиелоренальные рефлюксы, пиелоэктазии, асимметрия размеров почек; увеличение ренально-кортикального индекса (норма 0,37-0,4), признак Хадсона (уменьшение толщины паренхимы почек на полюсах по сравнению с ее толщиной в средней части)

2) ретроградная пиелография - определяется деформация чашечно-лоханочной системы, возможно выявление врожденных аномалий почек

в) хромоцистоскопия: нарушение выделительной функции почек с обеих или с одной стороны.

д) радиоизотопное сканирование почек: асимметрия размеров почек, диффузный характер изменений.

е) ультразвуковое исследование почек: асимметрия размеров почек, расширение и деформация чашечно-лоханочной системы, диффузная акустическая неоднородность почечной паренхимы, уплотнение сосочков почек, тени в лоханках (песок, мелкие камни, склероз сосочков), неровности контура почек, иногда уменьшение толщины паренхимы.

2. Лабораторные исследования:

а) OAK: признаки анемии, лейкоцитоз, сдвиг формулы крови влево и токсическая зернистость нейтрофилов (при выраженном обострении), увеличение СОЭ.

б) ОАМ: моча мутная, щелочная реакция, снижение плотности мочи; умеренная протеинурия, микрогематурия, выраженная лейкоцитурия, возможны цилиндрурия, бактериурия (больше 100 000 микробных тел в 1 мл мочи)

в) проба по Нечипоренко (определение содержания лейкоцитов и эритроцитов в 1 мл мочи) - преобладание лейкоцитурии над эритроцитурией (в норме количество лейкоцитов в 1 мл не превышает 4 тыс., эритроцитов – 2 тыс.)

г) проба по Зимницкому - снижение плотности мочи в течение суток (в норме плотность мочи в течение суток колеблется от 1010 до 1025 г/л)

д) БАК: увеличение содержания сиаловых кислот, фибрина, серомукоида, a2- и γ-глобулинов, креатинина и мочевины (при развитии ХПН), появление СРП.

ж) исследование мочи по Штернгеймеру-Мальбину - производится суправитальная окраска мочи генцианвиолетом и сафронином; при отсутствии инфекции в мочевых путях протоплазма лейкоцитов мочи окрашивается в темно-голубой цвет, ядра – в красный, при наличии хронического пиелонефрита выявляются

Принципы лечения хронического пиелонефрита.

Основные задачи при лечении пиелонефрита: 1) устранение причин, вызвавших нарушение пассажа мочи или почечного кровообращения; 2) назначение антибактериальных или химиопрепаратов с учетом данных антибиотикограммы; 3) повышение иммунной реактивности организма.

1. Обильное питье (количество мочи не менее 2 л/сут), жидкость ограничивать только при затруднениях к оттоку мочи; при обострении, АГ – ограничение соли до 4 г/сут

2. Санация очагов хронической инфекции (тонзиллит, кариес, холецистит, аднексит и т.п.)

3. Этиотропная терапия:

- АБ: бета-лактамные (пенициллин, амоксициллин/клавуланат, цефалоспорины II и III поколений), макролиды (азитромицин, кларитромицин, спирамицин), фторхинолоны (норфлоксацин, офлоксацин, ципрофлоксацин, ломефлоксацин, левофлоксацин)

- уросептики: сульфаниламиды: ко-тримоксазол (бактрим, бисептол), нитрофураны (фурагин, фурадонин)

- диуретическим эффектом обладают: толокнянка, лист брусничника, полевой хвощ, земляничник, ягоды можжевельника, ромашка аптечная, трава и корень петрушки

- противовоспалительным эффектом обладают: зверобой, лист и почки березы, подорожник, календула, эвкалипт, ягоды клюквы, брусника, ромашка аптечная.

Этиотропная терапия - до исчезновения бактерий, затем в течение 3-6 месяцев прерывистая антибактериальная терапия (по 10 дней каждого месяца), в интервалах между циклами (оставшиеся 20 дней) – лекарственные травы.

5. Симптоматическое лечение (гипотензивные препараты и др.).

6. Физиотерапевтическое лечение: электрофорез фурадонина, эритромицина, кальция хлорида на область почек; УВЧ; тепловые процедуры.

7. Санаторно-курортное лечение в фазу ремиссии у питьевых источников (главный фактор – минеральные воды внутрь и в виде ванн)

8. Оперативное лечение показано при абсцессе почки и при выраженных устранимых нарушениях уродинамики.

Лечение тяжелого обострения хронического пиелонефрита: в/в или в/м цефалоспорины II и III поколений, аминогликозиды, фторхинолоны (пефлоксацин, офлоксацин, ципрофлоксацин), аминопенициллины с ингибиторами β-лактамаз; при септических состояниях, сопутствующих пиелонефриту, – карбапенемы (тиенам или меропенем по 500 мг 3 раза в сутки).

МСЭ: общие сроки ВН от 12-16 дней при легкой форме до 30-45 дней при тяжелой форме обострения ХПН.

Реабилитация: диета, санация очагов инфекции, плановая противорецидивная терапия, поливитаминотерапия, санаторно-курортное лечение (основной лечебный фактор – минеральные воды внутрь и в виде ванн - курорты Железноводск, Трускавец, Славяновский и Смирновский минеральные источники)

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

[youtube.player]Что такое хронический пиелонефрит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Лычагин А. С., андролога со стажем в 14 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Хронический пиелонефрит — почечная патология, характеризующаяся длительно протекающим воспалительным процессом в почках. Вызывается воспаление разными видами бактерий, процесс затрагивает как чашечно-лоханочные структуры, так и интерстиций (соединительную ткань) почек. [1] [3]

Эпидемиология хронического пиелонефрита такова, что на его долю приходится до 65% всех воспалительных заболеваний мочеполового тракта. Примерно в трети случаев описываемому заболеванию предшествует острый пиелонефрит. Отчетливо отмечено гендерное различие в частоте заболеваемости — преимущественно болеет женский пол (в 3-5 раз чаще). Объясняется этот факт особенностями анатомии женской мочевыделительной системы: короткая уретра, которая облегчает инвазию микроорганизмов в мочевыводящую систему.

Средняя заболеваемость составляет 18 случаев на 1000 населения. [2] [3]

Ведущий этиологический фактор, провоцирующий развитие хронического пиелонефрита — бактериальная флора. Хронический пиелонефрит вызывается как одним видом микроорганизмов, так и микробными ассоциациями, когда при бактериологическом исследовании выделяется сразу несколько видов микроорганизмов. [4] [7] Среди возбудителей выделяют:

- Escherichia coli (высевается у 75-95% пациентов);

- Staphylococcus saprophyticus (определяется в 5-10% случаев);

- Klebsiella pneumoniae

- прочие энтеробактерии (род Enterobacteriaceae);

- Proteus mirabilis;

- грибки;

- стафилококки;

- синегнойная палочка.

Особую роль в патогенезе хронического пиелонефрита играют так называемые L-формы возбудителей. Они отличаются высокой резистентностью к химиопрепаратам и возникают под действием нерациональной антибиотикотерапии. Именно их активизация в определённых условиях вызывает очередное обострение пиелонефрита. [4] [7]

Хронизации процесса в большинстве случаев предшествует острая атака пиелонефрита. Этому способствуют разнообразные факторы (большинство из них вызывают значимые нарушения уродинамики):

- мочекаменная болезнь;

- переохлаждение;

- нефроптоз (опущение почки);

- простатит;

- стриктуры мочеточников;

- уретрит;

- пузырно-мочеточниковый рефлюкс (обратный заброс мочи из пузыря в мочеточники).

Вялотекущий воспалительный процесс любой другой локализации (тонзиллит, отит, абсцесс, стоматит, гастроэнтерит) способен длительное время поддерживать и провоцировать обострение хронического пиелонефрита. Хронические интоксикации (алкогольная, наркотическая и другие), иммунодефициты, соматические заболевания (сахарный диабет, метаболический синдром) также способствуют формированию хронического пиелонефрита.

У девушек в качестве провоцирующего фактора нередко выступает половая жизнь, а у женщин — беременность и роды.

В детском возрасте развитие данной патологии связано с аномалиями развития мочеполовой системы, например, с уретероцеле.

Симптомы хронического пиелонефрита

Клинические проявления пиелонефрита зависят от активности воспалительного процесса.

Для латентной фазы характерна скудная симптоматика. Больных беспокоит незначительное повышение температуры, отмечается повышенная утомляемость, периодические головные боли. Патологические проявления со стороны почек и других органов отсутствуют либо выражены в минимальной форме. Часть пациентов жалуются на полиурию и повышение артериального давления. В анализе мочи выявляется незначительная протеинурия, бактериурия, периодически появляются лейкоциты. [1] [3] [7]

Фаза активного воспаления проявляется следующими симптомами:

- чувство тяжести и боли в пояснице (в области почек) ноющего характера;

- дизурические явления в виде учащённого мочеиспускания;

- анемический синдром;

- стойкая гипертония;

- в анализе мочи определяется большое количество белка, лейкоцитов и бактерий, в тяжёлых случаях возникает гематурия (попадание крови в мочу).

При выраженном повышении артериального давления говорят о гипертоническом варианте хронического пиелонефрита, при этом гипертония носит злокачественный характер и с трудом поддаётся коррекции.

Хроническое поражение почек зачастую сопровождается гипохромной анемией. Это свидетельствует о развитии анемического варианта патологии.

В стадии стойкой ремиссии какие-либо значимые симптомы отсутствуют.

Для более наглядного восприятия симптомы разных фаз хронического пиелонефрита отображены в табличном виде. [4]

[youtube.player]*Импакт фактор за 2018 г. по данным РИНЦ

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК.

Читайте в новом номере

Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко, Москва

П иелонефрит – неспецифическое инфекционно–воспалительное заболевание почек, при котором в процесс вовлекаются почечная лоханка, чашечки и паренхима почки с поражением в первую очередь и в основном ее межуточной ткани. В конечной стадии заболевания в процесс вовлекаются кровеносные сосуды и клубочки. В итоге развивается так называемый бактериальный вариант интерстициального нефрита (Руководство по урологии под ред. Лопаткина Н. А., т.2 1998 г).

Существует много разнообразных классификаций пиелонефрита. Различают первичный и вторичный пиелонефрит. Вторичный пиелонефрит встречается в 5 раз чаще первичного. В его основе лежат органические или функциональные изменения в почках и мочевых путях. Пиелонефрит делят на острый и хронический, одно– или двусторонний и т.д.

Рис. 1. Классификация пиелонефрита

В приведенной ниже классификации, разработанной в урологической клинике Российского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова, наиболее полно отражены стадии и формы инфекционно–воспалительного процесса в почке.

Пиелонефрит – заболевание бактериальной природы, однако специфического возбудителя не существует. Пиелонефрит вызывают различные микроорганизмы – бактерии, микоплазмы, вирусы, грибы.

Наиболее частым этиологическим фактором являются грамположительные и грамотрицательные условно патогенные бактерии, многие из которых принадлежат нормальной микрофлоре человека. Пиелонефрит вызывают кишечная палочка, протей, энтеробактер, клебсиелла, синегнойная палочка, стафилококки (золотистый, эпидермальный), энтерококки и др. Вид и характер бактериальной флоры имеют большое значение в возникновении пиелонефрита. Так, например, белый и золотистый плазмокоагулирующие стафилококки способны вызвать гнойно–воспалительный процесс в неизмененной почке, в то время как другие микроорганизмы, как правило, вызывают пиелонефрит при наличии предрасполагающих факторов. К ним относятся: бактериурия; рефлюксы на различных уровнях; инструментальное обследование мочевых путей; обструкция мочевых путей; заболевания простаты и парауретральных желез; возраст больных (особенно пожилой и старческий); беременность; сахарный диабет; гипертоническая болезнь с ангионефросклерозом; предшествующие болезни почек (интерстициальные нефриты различного генеза, врожденная патология и др.); подагра; миеломная болезнь; воздействие лекарств.

Необходимо отметить, что в настоящее время редко определяется один вид микроорганизмов, вызывающих пиелонефрит. Необходимо также помнить о роли протопластов и L–форм микроорганизмов. Установлена возможность развития L–форм практически у всех видов микроорганизмов, участвующих в развитии пиелонефрита. L–формы более устойчивы к внешним воздействиям, не растут на обычных питательных средах, поэтому их очень трудно идентифицировать.

Пиелонефрит, вызванный протопластными формами микроорганизмов, хуже поддается лечению, способствуя переходу острого пиелонефрита в хронический.

В последние годы особенно возросла роль госпитальных штаммов микроорганизмов в качестве возбудителей пиелонефрита.

При пиелонефрите, как при любом инфекционно–воспалительном заболевании, основными патогенетическими звеньями являются проникновение бактерий в пораженный орган и состояние противоинфекционной защиты макроорганизма.

Основные пути проникновения инфекции в почку – гематогенный и уриногенный. Гематогенный путь возможен на фоне острых заболеваний бактериальной природы как вне мочевых путей (тонзиллит, фурункулез, кариозные зубы, инфицированная рана и др.), так и в них (уретрит, цистит), в половых органах (эпидидимит, простатит, сальпингооворит и др.). Однако для возникновения пиелонефрита, кроме бактериурии, необходимо наличие предрасполагающих факторов, наиболее существенными из которых являются нарушения оттока мочи, крово– и лимфообращения. Основными причинами нарушения оттока мочи являются врожденное или приобретенное сужение мочеточника, нефроптоз, камни, опухоли; сдавление мочеточников снаружи опухолью, воспалительными инфильтратами или функциональными нарушениями при повреждении позвоночника.

Уриногенный (восходящий) путь имеет место при инфицировании нижних отделов мочевыделительного тракта или за счет активации сапрофитной флоры, обычно находящейся в дистальном отделе уретры.

Наряду с местными факторами в патогенезе пиелонефрита большое значение имеют и общие: снижение сопротивляемости организма к инфекции в результате гипо– и авитаминоза, переутомления, эндокринных, простудных заболеваний и т.д.

При любом пути проникновения инфекции микробы обычно задерживаются в венозных капиллярах почки, откуда распространяются на межуточную ее ткань, вызывая в ней развитие гнойно–воспалительного процесса.

Важным звеном патогенеза хронического пиелонефрита могут быть процессы, вызывающие повышение внутрилоханочного давления, что осложняется лоханочно–почечными рефлюксами с флебо– и лимфостазом в паренхиме почки. Кроме того, воспалительно–склеротические изменения клетчатки почечного синуса (педункулит), предшествуя пиелонефриту или осложняя его течение, могут привести к расстройству венозного и лимфатического оттока через магистральные сосуды почек. Флебостаз и лимфостаз, связанный с ними отек интерстиция способствуют фиксации в паренхиме патогенных микроорганизмов, а гипоксия паренхимы – их выживанию.

Раньше всего поражается мозговой слой почки. Это связывают с менее интенсивным его кровоснабжением по сравнению с кровоснабжением коркового слоя и высокой осмолярностью, способствующей выживанию в нем L–форм бактерий, а также с большим содержанием аммония, подавляющего один из компонентов комплемента, что может задерживать фагоцитоз и снижать бактерицидное действие антител. Важное значение придают также ранимости тонкостенных венозных сплетений, расположенных близко к эпителию чашечек, благодаря чему при резком повышении внутрилоханочного давления инфицированная моча поступает в интерстиций и венозную сеть, а возникающие отек и нарушение венозного и лимфатического оттока способствуют фиксации микрофлоры в мозговом слое.

Примерно в 80% случаев начало острого пиелонефрита характеризуется резким и значительным повышением температуры тела (до 39–40°C, иногда и выше), потрясающими ознобами, потами, артралгиями, быстрым нарастанием симптомов общей интоксикации – слабости, вялости, разбитости, тошноты, рвоты и т.д. Лихорадка обычно ремиттирующего характера, иногда – постоянная, может сопровождаться высыпаниями простого герпеса.

Типичным проявлением заболевания являются боли в области поясницы, иногда тупые, иногда достигающие значительной интенсивности. Весьма часто, как следствие и одновременно текущего цистита, появляются дискомфорт при мочеиспускании, поллакиурия или дизурия.

Начальной стадией заболевания является интерстициальный серозный нефрит, который не сопровождается деструкцией почечной ткани. Более поздняя – стадия гнойного воспаления, характеризующаяся разрушением почечной ткани в очаге воспаления. В зависимости от характера изменений в почечной паренхиме при остром пиелонефрите развивается апостематозный пиелонефрит, карбункул или абсцесс почки. Симптоматика острого пиелонефрита во многом зависит от наличия и степени нарушения пассажа мочи.

Клиническая картина хронического пиелонефрита имеет тенденцию к волнообразному течению: периоды обострения чередуются с периодами ремиссии. Клиника хронического пиелонефрита во многом зависит от активности проявлений и распространения воспалительного процесса в почке. В стадии активного воспалительного процесса клиническая картина идентична острому пиелонефриту. В стадии ремиссии проявления хронического пиелонефрита неспецифичны: головная боль, слабость, утомляемость, отсутствие аппетита, похудание, тянущие ощущения в реберно–позвоночном углу и т.д.

Для диагностики острого и хронического пиелонефрита большое значение имеют правильный сбор анамнеза, данные объективного осмотра (лихорадка, интоксикационный синдром, боли в пояснице с признаками поражения почки), лабораторные данные. В клиническом анализе крови выявляют лейкоцитоз, увеличение количества нейтрофилов, а через 3–5 дней и позже – увеличение СОЭ. При выраженной гнойной интоксикации – анемия с патологическими изменениями в морфологии эритроцитов (анизоцитоз, пойкилоцитоз и т.д.). Возможна гипергаммаглобулинемия, повышение уровня ЩФ, мочевины, креатинина и остаточного азота.

В общем анализе мочи выявляется лейкоцитурия (однако не у всех пациентов), могут быть обнаружены повышенное содержание белка, свежие и выщелоченные эритроциты (вследствие наличия конкремента, некротического папиллита или других причин). Лабораторная диагностика включает также посев мочи с последующей идентификацией возбудителя и определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам.

С целью уточнения диагноза и выработки терапевтической тактики приходится прибегать к методам дополнительного обследования, наиболее информативными из которых являются хромоцистоскопия, обзорная и экскреторная урография, ультразвуковая диагностика почек, радионуклидные методы. По специальным показаниям применяются абдоминальная аортография, селективная почечная артериография и компьютерная томография.

Лечение пиелонефрита должно быть комплексным, включающим следующие аспекты: устранение причины, вызывающей нарушение пассажа мочи, антибактериальную и симптоматическую терапию.

Несмотря на продолжительный период широкого применения антибактериальные препараты пенициллинового ряда и в настоящее время сохраняют высокую эффективность для лечения инфекции мочевыводящих путей. Группа пенициллинов включает целый ряд препаратов, которые в зависимости от происхождения, химической структуры и антимикробной активности подразделяются на несколько подгрупп. Однако в связи с широким распространением микроорганизмов, продуцирующих b -лактамазы, целесообразно применение представителей группы ингибиторзащищенных пенициллинов (например, амоксициллина/клавуланата, ампициллина/сульбактама и др.).

Цефалоспорины III–го поколения справедливо занимают одну из ключевых позиций в химиотерапии инфекционных заболеваний мочевыводящих путей. Цефалоспорины III–го поколения кардинально отличаются от пенициллинов и цефалоспоринов I–II поколений высокой эффективностью в отношении большинства энтеробактерий, стабильностью к действию b -лактамаз грамотрицательных бактерий. Кроме того, у цефалоспоринов III–го поколения отмечены лучшие фармакокинетические свойства. Поэтому данные препараты применяют при более тяжелом течении воспалительного процесса мочевыводящих путей – при осложненных инфекциях, обострении хронических инфекций мочевыводящих путей.

Цефтриаксон, например, обладает широким спектром антимикробного действия (особенно чувствительны: Proteus mirabilis, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis.

Высокочувствительны: E. coli, Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp. (включая К. pneumoniae), Enterobacter spp., индолположительные Proteus spp. (Proteus vulgaris, morganii, rettgeri, inconstans), Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae. Среди b -лактамов цефтриаксон оказывает самое мощное действие на Strep. pneumoniae.

Частично чувствительны: Pseudomonas aeruginosa, Staphilococcus aureus, Bacteroides fragilis, Clostridia spp. (включая Clostridia perfringens), Chlamydia trachomatis.

Слабочувствительны: Pseudomonas strains (за исключением Ps. aeruginosa), Streptococcus faecalis, Mycoplasma hominis, pathogenic fungi. и т.д.

Применяется как высокоэффективный препарат при лечении нозокомиальных инфекций, вызываемых чувствительными к нему микроорганизмами. Многие штаммы вышеуказанных микроорганизмов, полирезистентные к другим антибиотикам, таким, как аминопенициллины, цефалоспорины первого и второго поколения и аминогликозиды, чувствительны к цефтриаксону. В связи с длительным периодом полувыведения (около 8 часов у взрослых), для достижения терапевтического эффекта достаточно однократного введения этого препарата в сутки.

Однако если лечение нозокомиальной инфекции начинают эмпирически, то следует помнить о возможном участии в развитии инфекционного процесса резистентной к цефалоспоринам III–го поколения микрофлоры (некоторые штаммы синегнойной палочки, метициллинрезистентные стафилококки – MRSA, энтерококки). В связи с этим при проведении инициальной эмпирической терапии тяжелой нозокомиальной инфекции, как правило, предполагается сочетанное назначение цефалоспоринов и аминогликозидов.

Аминогликозиды имеют основное клиническое значение при лечении нозокомиальных инфекций, вызванных аэробными грамотрицательными возбудителями. Для аминогликозидов II (гентамицин) и III (амикацин) поколения характерна дозозависимая бактерицидная активность в отношении грамотрицательных микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae (E.coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp. и др.), а также неферментирующих грамотрицательных палочек (P.aeruginosa, Acinetobacter spp.). При совместном использовании с пенициллинами или цефалоспоринами наблюдается синергизм в отношении некоторых грамотрицательных и грамположительных аэробных микроорганизмов, что позволяет назначать меньшую дозу аминогликозидов и тем самым снижать риск развития побочных эффектов.

Особое место среди антибактериальных препаратов широкого спектра действия занимают фторхинолоны (левофлоксацин, офлоксацин, пефлоксацин, ципрофлоксацин). Они активны в отношении ряда грамположительных аэробных бактерий (Staphylococcus spp.), большинства штаммов грамотрицательных, в том числе Е.coli (включая энтеротоксигенные штаммы), Shigella spp., Salmonella spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp., Providencia spp., Citrobacter spp., M.morganii, Vibrio spp., Haemophilus spp., Neisseria spp., Pasteurella spp., Pseudomonas spp., Legionella spp., Brucella spp., Listeria spp. Кроме того, одним из несомненных достоинств препаратов этого ряда является редкое развитие побочных эффектов.

Карбапенемы обладают сверхшироким спектром действия: активны в отношении большинства грамположительных, грамотрицательных и анаэробных микроорганизмов. Поэтому данные препараты являются препаратами второго ряда при лечении тяжелых форм воспалительных процессов мочевыводящих путей.

Тетрациклины высокоактивны в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а также микроорганизмов с преимущественно внутриклеточной локализацией – хламидий, микоплазм, листерий, уреаплазм и т.д. Несмотря на достаточно высокую активность в отношении представителей рода Enterobacteriaceae, тетрациклины не эффективны в отношении протея и синегнойной палочки.

Макролиды обладают хорошей чувствительностью по отношению грамположительной микрофлоре и атипичным микроорганизмам – микоплазмам, уреаплазмам, хламидиям и т.д. В настоящее время на основе эритромицина созданы новые макролиды – рокситромицин, азитромицин и т.д. У данных препаратов значительно улучшились фармакокинетические показатели: период полувыведения колеблется от 19 до 24 ч (у азитромицина), поэтому возможен двух– или одноразовый прием.

Наряду с антибиотиками используют и другие антибактериальные средства: нитрофураны, налидиксовую кислоту, триметоприм, сульфаметоксазол и др. Несмотря на широкое применение нитрофуранов и нитроксолина, микрофлора мочи больных хроническим пиелонефритом сохраняет чувствительность к ним практически на том же уровне, что и 10 лет назад.

Хорошие перспективы в антибактериальной терапии имеют препараты бактериофагов.

[youtube.player]Читайте также: