Эпидемиология лихорадка марбург лихорадка эбола

В истории немецкого города Марбурга одной из печальных страниц является 1967 год. Именно тогда некоторых работников фармацевтической фирмы, занятой производством многих редких препаратов, неожиданно поразила неизвестная болезнь.

Ей сопутствовали высокая температура, ужасные боли головы, суставов и мышц, рвота и кровавый понос. Но еще одним — и самым страшным — симптомом болезни являлись многочисленные точечные кровотечения, наблюдаемые во всех внутренних органах.

Кроме того, кровь выделялась и наружу через язвы на слизистых оболочках и коже. При этом она абсолютно не сворачивалась, хотя, в то же время, кровеносные сосуды были буквально нашпигованы хлопьями свернувшейся крови. Тела больных, как утверждали очевидцы, превращались в губку, пропитанную кровью.

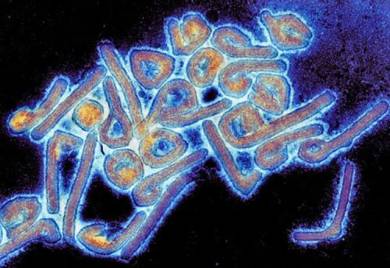

Вирус Марбург

Странным в этой истории, помимо симптомов болезни, был и тот факт, что почти все жертвы являлись специалистами по инфекционным заболеваниям и хорошо разбирались в болезнях такого ти па. Кроме того, они могли воспользоваться и самыми современными лекарственными препаратами того времени.

И все же в течение короткого времени семь человек стали жертвами странного заболевания, которое к тому же очень быстро развивалось, разрушая при этом практически любую ткань организма: кровь, мышцы, мозг и т.д.

Странная болезнь была также зафиксирована во Франкфурте-на-Майне, и даже в Белграде. У специалистов появилось ощущение, что в Европе вспыхнула новая чудовищная эпидемия. Но все вроде закончилось благополучно: болезнь также внезапно исчезла, как и появилась.

Исследования показали, что причиной болезни является вирус неизвестной природы, имеющий палочковидную форму. По месту, где его впервые обнаружили, вирусу дали название Марбург.

Его геном состоит из одной цепочки РНК, в которой закодирована информация о строении семи белков. И если большинство микроорганизмов проникают в организм человека через слизистые оболочки или посредством паразитов, для нового вируса определенных путей проникновения не было: он мог передаваться и по воздуху, и через уколы, и даже при телесных контактах. Открытой дверью для проникновения в организм для него является любая, даже самая ничтожная рана на коже человека, а также слизистые поверхности, например, глаз.

Прошло восемь лет. И вдруг в 1975 году вирус Марбурга заявил о себе в Зимбабве, Кении, Конго. В июле 1976 года в малонаселенном поселении Нзара на юге Судана вспыхнула настоящая эпидемия болезни Марбурга. В городке Мариди, в больницу которого поступили первые пациенты из Нзары, заболело полторы сотни жителей, большую часть из которых (53%) спасти не удалось.

А в сентябре того же года еще более страшная эпидемия ужасной болезни вспыхнула в Заире. За очень короткий период в 55 деревнях заболело приблизительно 400 жителей, 88% из которых умерли.

В ходе тщательного изучения заболеваний, вспыхнувших на африканском континенте в 1976 году, бактериологи со временем объединили их в одно заболевание — лихорадку Эбола. А вот вопрос — относить ли лихорадку Марбурга к этой группе или считать ее отдельной болезнью, до сих пор остается открытым.

Впрочем, это не единственный и не самый главный нерешенный вопрос, относящийся к данным заболеваниям.

Например, ученые до сих пор не знают, природные популяции каких животных являются резервуаром вирусов этих страшных заболеваний. Одно время считали, что их носителями являются обезьяны.

Действительно, почти всегда, когда находили источник первичного заражения, выяснялось, что им является определенный вид африканских мартышек. По этой причине ученые одно время стали склоняться к мнению, что эти животные являются естественным резервуаром вируса. Но, тем не менее, даже при очень тщательных обследованиях обезьян соответствующих вирусов обнаружить не удалось.

В настоящее время ученые не отказались от версии, что носителями данных вирусов в природных условиях являются какие-то другие животные. В 2007 году вирус Марбург был обнаружен у экземпляров египетских летучих собак, подтвердив подозрение, что этот вид может быть естественным резервуаром вируса.

Неизвестны ответы и на многие другие вопросы, касающиеся этих вирусов. Например: какие механизмы обеспечивают циркуляцию вируса в этих сообществах?

Какими путями он проникает в организм обезьян? Почему некоторые штаммы вируса поражают человеческий организм, а другие, почти идентичные им, для людей абсолютно безвредны? Почему смертельные лихорадки, вспыхнув на короткое время на ограниченной территории, никогда больших пространств не охватывают?

Однако, вероятно, самый животрепещущий вопрос из всего этого перечня: почему этот вирус проявил свои убийственные качества лишь во второй половине XX века?

Ведь симптомы этих лихорадок хорошо заметны. И если бы эпидемии этих болезней случались в Африке раньше, жители континента наверняка бы помнили о них. Да и европейские врачи уже более сотни лет постоянно находятся в Экваториальной Африке.

И, тем не менее, изучение архивов, а также исследование образцов крови и тканей, взятых у пациентов в разные годы, показало, что до начала 1970-х годов заболеваний такого рода у африканцев не наблюдалось.

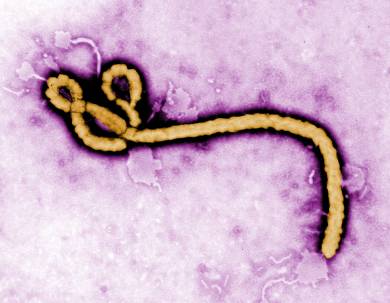

Вирус Эбола

Иначе говоря, в Африке люди начали болеть лихорадками этого типа лишь после того, как они случились в Европе.

Но вот откуда появились эти вирусы, до сих пор неизвестно. Одно время даже существовала версия, что они имеют искусственное происхождение и являются одним из видов биологического оружия.

А ряд относящихся к этой группе заболеваний был описан под другими названиями еще раньше. К тому же многие из них неплохо изучены.

Ваша заявка принята!

Благодарим за обращение.

В ближайшее время с вами свяжется наш специалист.

- Главная

- Справочник заболеваний

- Геморрагические лихорадки Марбурга, Эбола, Ласса

Болезнь Марбурга, Эбола, Ласса: причины, симптомы, диагностика

Определенный перечень возбудителей, встречающийся в странах Африки, провоцирует геморрагические лихорадки.

Высокая летальность лихорадок Марбурга, Эбола и Ласса обусловлена множественными изменениями желудочно-кишечного тракта, печени, селезенки, других внутренних органов. Комплекс клинико-инструментальных и лабораторных способов назначается для обнаружения других сопутствующих осложнений. Лечащие врачи собирают анамнез, проводят осмотр.

Антигенные свойства вирусов Эбола и Марбурга отличается, хотя морфологические характеристики возбудителей близки. Ученые не выделили специфический антиген, который появляется в крови после инфицирования. Патогенные свойства связаны с вирусными частицами, повреждающими окружающие ткани.

Для диагностики важен анамнез посещения человека стран с природными очагами вирусов. Встречаются случаи заражения людей при работе с материалом африканских мартышек. В крови человека определяют иммуноглобулины, вырабатывающиеся после инфицирования. Метод иммунофлюоресценции распространен в бактериальных лабораториях.

Заболевание характеризуется рядом клинических проявлений, связанных с повышением проницаемости сосудов, сопутствующими изменениями тканей:

- Тошнота и рвота;

- Поражение центральной нервной системы;

- Расстройства сознания;

- Инъецирование склер глаз;

- Геморрагия ротовой полости;

- Менингеальный синдром;

- Потеря сознания.

Развитие симптоматики заболевания проходит в несколько стадий:

- Одну-две недели длится инкубация. Клинические признаки отсутствуют. Единственные проявления – утренние ознобы, незначительное повышение температуры. Признаки интоксикации – головокружение, мышечные боли, приглушенность сознания;

- Клиническая стадия (с седьмого дня) сопровождается болями лобной области, загрудинным болевым синдромом, усиление дыхания, неприятные ощущения в горле, покраснение ротовой полости, везикулы слизистых оболочек, языка. Повышен тонус жевательных мышц, схваткообразные боли живота, признаки желчи в кале, желудочно-кишечное кровотечение, кореподобная сыпь;

- Терминальная стадия (первая-третья неделя) характеризуется обильными кровотечениями. Если своевременно не провести переливание крови, формируется летальный исход. В большинстве случаев смерть человека наступает через 8 дней после возникновения выраженной клиники.

Предотвратить летальность позволяет своевременная диагностика. Кроме иммунологических методов, полимеразной цепной реакции, позволяющих обнаружить вирус, делают магнитно-резонансную томографию. Метод МРТ показывает многочисленные сосудистые изменения головного мозга, других органов.

Геморрагическая лихорадка Эбола

Встречается заболевание в Конго, Либерии, Южном Судане и ряде других стран Азии. Последняя эпидемия заболеваемости в 2015-2016 году унесла большое количество человеческих жизней. Выделяют пять типов вируса Эбола, обуславливающих разные по интенсивности вспышки лихорадки.

Ученые считают природным резервуаром возбудителя летучих мышей. Существуют и другие мнения относительно носителей вирусов в окружающей среде. Животные заражают горилл, шимпанзе, обезьян, дикобразов, антилоп. Человек инфицируется после контакта с выделениями, кровью, другими жидкостями животных. Существуют другие источники заражения, которые могут заражать человека. Лихорадка активно распространяется в африканских странах, поэтому изучить особенности в Европе не представляется возможным.

Попадание вируса в кровь обеспечивается через поврежденную кожу, слизистые оболочки. Контактно-бытовые варианты, теоретически, существуют. Инфицирование людей возможно через загрязненное белье, предметы обихода. Контактный путь возможен при работе с зараженным материалом.

Четкой информации о передаче вируса Эбола половым путем в литературных источниках не отмечается. Ученые имеют слишком мало данных о вспышках инфекции. Чтобы предотвратить возможное инфицирование, эксперты Всемирной Организации Здравоохранения разработали ряд рекомендаций:

- Переболевшим мужчинам проводят исследование семенной жидкости для обнаружения возбудителя. Через три месяца результаты полимеразной цепной реакции должны быть отрицательными. Если проба оказывается положительной, следует сделать несколько повторных тестов семенной жидкости через месяц и позже. Нельзя иметь половые отношения до тех пор, пока пробы будут положительными;

- После распространения лихорадки Эбола каждый человек должен пройти исследование генов до получения отрицательной информации лабораторных тестов;

- Мужчины, которые перенесли инфекцию, должны исключить незащищенные половые отношения до получения негативных результатов тестовых обследований.

Инкубационный этап длится около трех недель. Вначале возникает интоксикационный синдром с клиникой мышечных болей, боли в горле, повышением температуры, кожными высыпаниями, внутренними и внешними кровотечениями.

Магнитно-резонансная томография при патологии выявляет специфические поражения головного и спинного мозга. Множественные кровоизлияния в белое и серое вещество имеют диффузное распространение, что позволяет предположить инфекцию.

Разработан целый список тестов, используемых для диагностики болезни:

- Микроскопическое изучение при высоком разрешении;

- ПЦР (полимеразная цепная реакция);

- Иммунофлюоресценция на белки возбудителя;

- Иммуносорбция с антителами;

- Культивирование вируса на питательной среде в лабораторных условиях.

Эксперты ВОЗ разработали экспресс-тесты, позволяющие предположить геморрагическую лихорадку экстренно. Взятие образцов крови требуется всегда при возникновении подозрений на заболевание.

Геморрагическая лихорадка Ласса

Высокая смертельность при заболевании обусловлена геморрагическим синдромом. Обильное кровотечение требует экстренного переливания крови. Дополнительные сложности вызывают сопутствующие осложнения – миокардит, повреждение органов дыхания, почечная недостаточность.

Передается инфекция контактным, водным, воздушно-капельным путем. Человек заражается после употребления жидкости, зараженной экскретами переносчиков. Употребление мяса, в котором находится микроорганизм, использование грязных предметов обихода – более редкие механизмы заражения.

Для попадания возбудителя в кровь человека требуется повреждение кожных покровов, слизистых оболочек. Бессимптомное течение прослеживается у 15% населения азиатских стран, которые имеют в крови антитела к вирусу Ласса.

В большинстве случаев инфекция имеет бессимптомное течение. Множественное повреждение внутренних органов обуславливает постепенное нарастание симптомов.

Длительность инкубации – до трех недель.

Клиническая стадия может протекать в трех формах:

Вначале болезни формируются язвенно-некротические изменения ротовой полости. Сопутствующие осложнения – шейная лимфаденопатия, фарингит.

Вначале первой недели развития болезни температурная реакция достигает 40 градусов Цельсия.

- Тошнота;

- Рвотный рефлекс;

- Головокружение;

- Боль в животе;

- Пятнисто-папулезные высыпания;

- Геморрагические кровоизлияния;

- Мышечные судороги;

- Падение артериального давления.

Летальный исход наблюдается на второй неделе. Медленное выздоровление наблюдается при начале правильного раннего лечения.

МР-сканирование на ранних стадиях геморрагической лихорадки выявляется множественные изменения паренхиматозных органов, головного мозга. Несмотря на высокую специфичность метода, назначить ядерно-магнитный резонанс вначале развития болезни Ласса сложно. Отсутствие клинических симптомов не позволяет заподозрить патологию. Компьютерная томография покажет очаги кровоизлияния. Что лучше МРТ или КТ головного мозга при лихорадке, определит врач. Методы не являются специфическими способами выявления патологии.

После возникновения симптоматики подтверждение диагноза осуществляется серологическими и вирусологическими методами. Обнаружить возбудителя в экссудате, моче, слюне, смывах с зева можно полимеразной цепной реакцией (ПЦР), экспресс-тестом, ИФА.

"Хочешь быть здоровым? Будь им!" А.Г. Свияш

Лихорадки Эбола и Марбург

Геморрагические лихорадки, вызываемые вирусами Марбург и Эбола, имеют много общего, так как их возбудители относятся к филовирусам и между ними имеются лишь незначительные антигенные отличия. Заболевание, вызываемое этими вирусами, отличается высокой заразностью, тяжелым течением и практически 100-процентной летальностью, поэтому относится к особо опасным инфекциям.

Первая вспышка болезни была зарегистрирована в немецком городе Марбург в 1967 году. В дальнейшем подобные случаи наблюдались в также в Заире (около реки Эбола, также давшей одно из названий инфекции), а также в ЮАР, Судане, Кении, Кот Д’Ивуаре.

Источники заражения

Возбудителями данных лихорадок являются РНК-содержащие филовирусы, существенно отличающиеся от всех известных вирусов по ультраструктуре и антигенному составу. В крови вирусные частицы могут обнаруживаться до 12 недель после внедрения. Характерно распространение возбудителя по всему организму с током крови.

Источником инфекции и резервуаром вируса в природе во время всех зарегистрированных вспышек были африканские зеленые мартышки (Cercopitacus aethiops). Участие других животных в природных очагах не изучено. Заражение происходит при контакте с инфицированным приматом (во время охоты, при разделке туш).

Больной человек представляет опасность для окружающих — выделение вируса происходит с носовой слизью, мочой. Заразна также кровь, что особенно актуально для медицинских работников.

Данные вирусы рассматриваются в качестве биологического оружия, кроме того, на их базе возможно создание других, более мощных возбудителей, которые могут быть использованы в том числе и для биотеррористических целей.

Инкубационный период колеблется от 2 до 16 суток.

Что происходит?

Клинические картины лихорадок, вызванных вирусами Марбург и Эбола ничем между собой не различаются. Заболевание начинается остро, с быстрым повышением температуры тела до 39-40°С, часто с ознобом. С первых же дней развиваются признаки общей интоксикации: головная боль, слабость, разбитость, мышечные и суставные боли.

Через несколько дней присоединяются поражения желудочно-кишечного тракта в виде поноса, геморрагический синдром с кровотечениями различной локализации и интенсивности. Постепенно развивается обезвоживание, может нарушаться сознание.

У половины больных в первую неделю заболевания появляется кореподобная сыпь, захватывающая лицо, ладони и подошвы. Изредка наблюдается кожный зуд.

В тяжелых случаях смерть может наступать в период с 4-го по 27-ой день (чаще всего на 10-ый). Период выздоровления очень длительный, с сохранением астенизации, головной и мышечных болей, неприятных ощущений в горле, возможно выпадение волос.

Диагностика и лечение

Диагностика затруднительна. Необходимо учитывать клинические, эпидемиологические и лабораторные данные. Проводятся специальные исследования для обнаружения непосредственно вируса — только после этого может быть выставлен окончательный диагноз.

Лечение больных проводится в специальных помещениях при строгом соблюдении всех мер предосторожности, с изоляцией больных и проведением профилактических мероприятий среди контактных лиц. Терапия сводится к поддержанию жизненно важных функций, а также устранению симптомов заболевания — в основном это борьба с интоксикацией, обезвоживанием и геморрагическим синдромом.

Геморрагическая лихорадка Марбург

Геморрагическая лихорадка Марбург (синонимы: болезнь Марбурга, геморрагическая лихорадка Мариди; Marburg disease — англ.) — острая вирусная болезнь, характеризующаяся тяжёлым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.Содержание [убрать]

1 Этиология

2 Эпидемиология

3 Патогенез

4 Симптомы и течение

5 Диагноз и дифференциальный диагноз

Вирусы Марбурга и Эбола сходны по своей морфологии, но отличаются по антигенной структуре. Характерен полиморфизм, вирионы могут быть червеобразной, спиралевидной и округлой формы. Длина их колеблется от 665 до 1200 нм, диаметр поперечного сечения — 70-80 нм. По ультраструктуре и антигенному составу отличаются от всех известных вирусов. Вирусные частицы содержат РНК, липопротеин; присутствия гемагглютининов и гемолизинов не выявлено. Антигенная активность связана с вирусными частицами, существования растворимого антигена не доказано. Вирусы выделяются и пассируются на морских свинках и в культуре перевиваемых клеток почки зелёной мартышки (Vero). При пассировании в культурах тканей вирус оказывает неполный цитопатический эффект или вовсе его не вызывает. Относится к семейству Filoviridae, роду Marburgvirus…

Больной человек представляет опасность для окружающих. Выделение вируса происходит с носоглоточным содержимым, мочой, заразна также кровь больных. Инфицирование людей может происходить воздушно-капельным путём, при попадании вируса на конъюнктивы, а также на кожу (случайные уколы иглой или порезы), не исключается возможность полового пути передачи инфекции (вирус обнаруживался в семенной жидкости). Вирус в организме переболевшего человека может сохраняться до 3 месяцев.

Способы передачи вируса Марбург в природных условиях твердо не установлены. Предполагается участие в передаче обезьян, в частности, африканских зеленых мартышек, но резервуаров возбудителей инфекции среди этого вида животных пока не найдено. Внутрибольничная инфекция существует, хотя стабильной циркуляции вируса в человеческой популяции нет.

Воротами инфекции служат повреждённая кожа, слизистые оболочки (ротовая полость, глаза). Характерна диссеминация вируса. Размножение его может происходить в различных органах и тканях (печень, селезёнка, лёгкие, костный мозг, яички и др.). Вирус длительно обнаруживается в крови, сперме (до 12 недель). Патогистологические изменения отмечаются в печени (ожирение печёночных клеток, некробиоз отдельных клеток, клеточная инфильтрация), почках (поражение эпителия почечных канальцев), селезёнке, миокарде, лёгких. Множественные мелкие кровоизлияния в различных органах (головной мозг и другие).

Симптомы и течение

Инкубационный период 2—16 суток. Клинические симптомы, тяжесть течения и исходы при заболеваниях, описанных как лихорадка Марбург и геморрагическая лихорадка Мариди, ничем не различаются. Продромальный период отсутствует. Болезнь начинается остро с быстрым повышением температуры тела до высокого уровня, часто с ознобом. С первых дней болезни отмечаются признаки общей интоксикации (головная боль, разбитость, мышечные и суставные боли), через несколько дней присоединяются поражения желудочно-кишечного тракта, геморрагический синдром; развивается обезвоживание, нарушается сознание.

В начальный период больной жалуется на головную боль разлитого характера или более выраженную в лобной области, боли в груди колющего характера, усиливающиеся при дыхании, загрудинные боли, иногда сухой кашель. Появляется ощущение сухости и боль в горле. Отмечается гиперемия слизистой оболочки глотки, кончик и края языка красные; на твёрдом и мягком нёбе, языке появляются везикулы, при вскрытии которых образуются поверхностные эрозии; в отличие от лихорадки Ласса, выраженного некроза не наблюдается. Тонус мышц, особенно спины, шеи, жевательных мышц повышен, пальпация их болезненна. С 3—4-го дня болезни присоединяются боли в животе схваткообразного характера. Стул жидкий, водянистый, у половины больных отмечается примесь крови в стуле (иногда сгустками) или наблюдаются признаки желудочно-кишечного кровотечения (мелена). У отдельных больных появляется рвота с примесью желчи и крови в рвотных массах. Понос наблюдается почти у всех больных (83 %), длится около недели; рвота бывает реже (68 %), продолжается 4—5 дней.

У половины больных на 4—5-й день болезни на туловище появляется сыпь (иногда кореподобная), у некоторых больных на фоне макулопапулезной сыпи могут отмечаться везикулезные элементы. Сыпь распространяется на верхние конечности, шею, лицо. Иногда беспокоит кожный зуд. При развитии геморрагического синдрома появляются кровоизлияния в кожу (у 62 % больных), в конъюнктиву, слизистую оболочку полости рта. В это время появляются носовые, маточные, желудочно-кишечные кровотечения. В конце 1-й, иногда на 2-й неделе признаки токсикоза достигают максимальной выраженности. Появляются симптомы дегидратации, инфекционно-токсического шока. Иногда наблюдаются судороги, потеря сознания. В этот период больные нередко умирают.

При исследовании крови отмечаются лейкопения, тромбоцитопения, анизоцитоз, пойкилоцитоз, базофильная зернистость эритроцитов. Цереброспинальная жидкость даже у больных с признаками раздражения мозговых оболочек остаётся без изменений. Период выздоровления затягивается на 3—4 недели. В это время отмечается облысение, периодические боли в животе, ухудшение аппетита и длительные психические расстройства. К поздним осложнениям относят поперечный миелит и увеит.

Диагноз и дифференциальный диагноз

При распознавании болезни важное значение имеют эпидемиологические предпосылки (пребывание в местностях с природными очагами лихорадки Марбург, работа с тканями африканских мартышек, контакт с больными). Характерна клиническая картина: острое начало заболевания, тяжёлое течение, наличие везикулезно-эрозивных изменений слизистой оболочки полости рта, геморрагический синдром, экзантема, понос, рвота, обезвоживание, тяжёлое поражение центральной нервной системы (расстройства сознания, менингеальный синдром), характерные изменения периферической крови. Имеют некоторое значение отсутствие эффекта от применения антибиотиков, химиотерапевтических и противомалярийных препаратов, отрицательные результаты обычных бактериологических и паразитологических исследований.

Специфические методы лабораторных исследований позволяют выявить вирус или антитела к нему. Работа с вируссодержащим материалом проводится с соблюдением мер профилактики только в специально оборудованных лабораториях. При взятии материала для лабораторных исследований соблюдают правила упаковки и пересылки, рекомендуемых для особо опасных инфекций (помещать в металлические биксы, направлять в лаборатории нарочным). Антитела в сыворотке крови больных определяют с помощью иммунофлюоресцентного метода.

Лихорадка Эбола - острая вирусная высококонтагиозная болезнь, характеризуется тяжелым течением, высокой летальностью и развитием геморрагического синдрома.

В 1976 г. в Южном Судане и Северном Заире вспыхнула эпидемия геморрагической лихорадки. В Судане заболело около 300 человек (умерло 151), в Заире заболело 237, из которых умерло 211 человек. Был выделен вирус в местности около реки Эбола в Заире, отсюда название - лихорадка Эбола. По своим морфологическим свойствам вирус Эбола не отличается от вируса Марбург, но отличается от него в антигенном отношении. Относится также к семейству рабдовирусов, роду лиссавирусов.

Лихорадка Эбола - острая вирусная высококонтагиозная болезнь, характеризуется тяжелым течением, высокой летальностью и развитием геморрагического синдрома.

В 1976 г. в Южном Судане и Северном Заире вспыхнула эпидемия геморрагической лихорадки. В Судане заболело около 300 человек (умерло 151), в Заире заболело 237, из которых умерло 211 человек. Был выделен вирус в местности около реки Эбола в Заире, отсюда название - лихорадка Эбола. По своим морфологическим свойствам вирус Эбола не отличается от вируса Марбург, но отличается от него в антигенном отношении. Относится также к семейству рабдовирусов, роду лиссавирусов.

Резервуаром вируса в природе считаются грызуны, обитающие около жилья человека. Больной человек представляет опасность для окружающих. Были отмечены случаи вторичного и третичного распространения инфекции, в основном среди персонала госпиталя. Вирус выделяется от больных около 3 нед. Возможна передача инфекции через недостаточно простерилизованные иглы и другие инструменты.

Воротами инфекции являются слизистые оболочки респираторного тракта и микротравмы кожи. На месте ворот инфекции видимых изменений не развивается. Характерна быстрая генерализация инфекции с развитием общей интоксикации и тромбогеморрагического синдрома. При обследовании населения в эндемичных районах у 7% обнаружены антитела к вирусу Эбола, что позволяет допустить возможность легкого и даже бессимптомного течения инфекции, которые остаются не выявленными.

Симптомы и течение.

Инкубационный период продолжается от 4 до 6 дней. В клинической симптоматике лихорадка Эбола сходна с лихорадкой Марбург. Различная тяжесть болезни и частота летальных исходов при эпидемических вспышках в различных регионах связана с биологическими и антигенными различиями выделенных штаммов вируса. Заболевание начинается остро, больных беспокоит сильная головная боль, боли в мышцах, понос, боли в животе. Несколько позднее появляется сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки дегидратации. На 5-7-й день болезни появляется макулопапулезная сыпь, после исчезновения которой отмечается шелушение кожи. Геморрагический синдром проявляется в виде носовых кровотечений, кровавой рвоте, маточных кровотечений, у беременных наступает выкидыш. При исследовании крови отмечается нейтрофильный лейкоцитоз, тромбоцитопения, анемия. Смерть наступает обычно на 2-й неделе болезни на фоне кровотечений и шока.

Диагноз и дифференциальный диагноз.

Распознавание основывается на эпидемиологических предпосылках (пребывание в эндемичной местности, контакты с больными и др.) и характерной клинической симптоматике. Специфические лабораторные исследования допускаются лишь в специально оборудованных лабораториях.

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Румянцев А. Г.

Вирусная геморрагическая лихорадка Эбола острое инфекционное высококонтагиозное заболевание с высоким уровнем заболеваемости и смертности. Быстрота развития клинических симптомов, тяжесть течения заболевания, летальность до 90 % требуют срочных лечебных мероприятий уже при первичном выявлении больного, проведения карантинных мероприятий и разработки профилактических мер, направленных на ограничение распространения заболевания. Возбудителем инфекции является вирус рода Ebolavirus семейства Филовирусов (Filoviridae). Первые случаи заболевания выявлены в 1976 г. на западе Экваториальной провинции Судана, с дальнейшим распространением в других странах Африки. Природным резервуаром вируса Эбола являются летучие мыши, приматы. Вирус передается от человека к человеку с первого дня появления клинических симптомов. Больной остается заразным в течение нескольких недель от начала заболевания. Вирус имеет большое многообразие путей передачи через кровь, носоглоточную слизь, мочу, рвотные массы, слизь половых путей больного человека. Инкубационный период составляет от 3 до 21 дня. Начало заболевания острое: лихорадка, озноб, головная и мышечная боли, пятнисто-папулезная сыпь; при тяжелых формах развитие полиорганной недостаточности. Смерть наступает от кровотечения и/или шока. Диагностика строится на анализе эпидемиологических, клинических и лабораторных данных. Обычно используется комбинация анализов, определяющих антиген или РНК и IgMили IgG-антитела. Полимеразная цепная реакция в реальном времени или ELISA могут использоваться для определения антигена в крови, сыворотке или гомогенатах органов (наличие IgM-антител свидетельствует о недавней инфекции). Специфическая терапия в настоящее время не разработана. Лечебные мероприятия сводятся к патогенетическому и симптоматическому лечению. Специфическая вакцина пока еще не разработана. Наиболее важным методом контроля заболеваемости лихорадкой Эбола является проведение противоэпидемических мероприятий в пределах эпидемического очага и за его границами, направленных на ограничение распространение инфекции.

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — Румянцев А. Г.

Diagnostics, treatment, and prevention of hemorrhagic fever caused by the Ebola and Marburg

Ebola virus haemorrhagic fever is an acute infectious highly contagious diseases with high morbidity and mortality rate. Rapid development of clinical symptoms, severity of the disease and the mortality rate of up to 90 % require taking urgent medical measures already during the initial identification of the patient, of the quarantine measures and the development of preventive measures aimed at limiting spreading of the disease. Infectious agent is a virus of Ebolavirus of the Filoviridae family. First cases of the disease were revealed in 1976 in the west of Equatorial Province of Sudan with further in other countries of Africa. Bats and primates are natural reservoirs of the Ebola virus. The virus is transmitted from person to person from the first day of the onset of clinical symptoms. The patient remains contagious for several weeks after the onset of the disease. The virus has wide diversity of ways of transmission through blood, nasopharyngeal mucus, urine, vomit, mucus of the genital tract of the patient. The incubation period is 3 to 21 days. The onset of the disease is acute: fever, chills, headache, muscle pain, maculopapular rash; in severe forms the development of multiple organ failure. The death is caused with bleeding and/or shock. Diagnostics is based upon the analysis of epidemiological, clinical, and laboratory data. The combination of the analyses that determine the antigen or RNA and IgM or IgG antibodies is usually used. Polymerase chain reaction in real time or ELISA may be used to determint the antigen in blood, serum or homogenates of organs (presence of IgM antibodies indicates recent infection). No specific therapy has been developed as of the present moment. Therapeutic events boil down to pathogenetic and symptomatic treatment. No specific vaccine has been developed yet. The most important method of Ebola disease control is conducting control activities within the epidemic focus and beyond its borders to limit the spread of infection.

Диагностика, лечение и профилактика геморрагической лихорадки, вызванной вирусами эбола и марбурга

Контакты: Александр Григорьевич Румянцев info@fnkc.ru

Вирусная геморрагическая лихорадка Эбола — острое инфекционное высококонтагиозное заболевание с высоким уровнем заболеваемости и смертности. Быстрота развития клинических симптомов, тяжесть течения заболевания, летальность до 90 % требуют срочных лечебных мероприятий уже при первичном выявлении больного, проведения карантинных мероприятий и разработки профилактических мер, направленных на ограничение распространения заболевания. Возбудителем инфекции является вирус рода Ebolavirus семейства Филовирусов (Filoviridae). Первые случаи заболевания выявлены в 1976 г. на западе Экваториальной провинции Судана, с дальнейшим распространением в других странах Африки. Природным резервуаром вируса Эбола являются летучие мыши, приматы. Вирус передается от человека к человеку с первого дня появления клинических симптомов. Больной остается заразным в течение нескольких недель от начала заболевания. Вирус имеет большое многообразие путей передачи — через кровь, носоглоточную слизь, мочу, рвотные массы, слизь половых путей больного человека. Инкубационный период составляет от 3 до 21 дня. Начало заболевания острое: лихорадка, озноб, головная и мышечная боли, пятнисто-папулезная сыпь; при тяжелых формах — развитие полиорганной недостаточности. Смерть наступает от кровотечения и/или шока. Диагностика строится на анализе эпидемиологических, клинических и лабораторных данных. Обычно используется комбинация анализов, определяющих антиген или РНК и IgM- или IgG-антитела. Полимеразная цепная реакция в реальном времени или ELISA могут использоваться для определения антигена в крови, сыворотке или гомогенатах органов (наличие IgM-антител свидетельствует о недавней инфекции). Специфическая терапия в настоящее время не разработана. Лечебные мероприятия сводятся к патогенетическому и симптоматическому лечению. Специфическая вакцина пока еще не разработана. Наиболее важным методом контроля заболеваемости лихорадкой Эбола является проведение противоэпидемических мероприятий в пределах эпидемического очага и за его границами, направленных на ограничение распространение инфекции.

Ключевые слова: африканская геморрагическая лихорадка, вирусная геморрагическая лихорадка Эбола, вирусная геморрагическая лихорадка Марбурга, Ebolavirus, Marburgvirus, заболеваемость, распространенность, способ передачи, инкубационный период, контагиозность, восприимчивость, диагностика, профилактика

Diagnostics, treatment, and prevention of hemorrhagic fever caused by the Ebola and Marburg

Federal Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology named after Dmitriy Rogachev, Ministry of Health of Russia, Moscow; 1, Samory Mashela st., Moscow, Russia, 117198

Ebola virus haemorrhagic fever is an acute infectious highly contagious diseases with high morbidity and mortality rate. Rapid development of clinical symptoms, severity of the disease and the mortality rate of up to 90 % require taking urgent medical measures already during the initial identification of the patient, of the quarantine measures and the development of preventive measures aimed at limiting spreading of the disease. Infectious agent is a virus of Ebolavirus of the Filoviridae family. First cases of the disease were revealed in 1976 in the west of Equatorial Province of Sudan with further in other countries of Africa. Bats and primates are natural reservoirs of the Ebola virus. The virus s is transmitted from person to person from the first day of the onset of clinical symptoms. The patient remains contagious for several weeks H after the onset of the disease. The virus has wide diversity of ways of transmission — through blood, nasopharyngeal mucus, urine, vomit, e mucus of the genital tract of the patient. The incubation period is 3 to 21 days. The onset of the disease is acute: fever, chills, headache, * muscle pain, maculopapular rash; in severe forms — the development of multiple organ failure. The death is caused with bleeding and/or ® shock. Diagnostics is based upon the analysis of epidemiological, clinical, and laboratory data. The combination of the analyses that determine the antigen or RNA and IgM or IgG antibodies is usually used. Polymerase chain reaction in real time or ELISA may be used to deter-mint the antigen in blood, serum or homogenates of organs (presence of IgM antibodies indicates recent infection). No specific therapy has been developed as of the present moment. Therapeutic events boil down to pathogenetic and symptomatic treatment. No specific vaccine has been developed yet. The most important method of Ebola disease control is conducting control activities within the epidemic focus and beyond its borders to limit the spread of infection.

Key words: African hemorrhagic fever, Ebola virus haemorrhagic fever, Marburgviral haemorrhagic fever, Ebolavirus, Marburgvirus, incidence, prevalence, mode of transmission, incubation period, contagiousness, susceptibility, diagnostics, prevention

Африканская геморрагическая лихорадка, вирусная геморрагическая лихорадка Эбола (код А98.4 по Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10)), вирусная геморрагическая лихорадка Марбурга (код А98.3 по МКБ-10) — группа заболеваний, обычно с внезапным началом лихорадки, недомогания, миалгии и головной боли, с последующим фарингитом, рвотой, диареей и пятнисто-папулезной сыпью. При тяжелых и фатальных формах геморрагический васкулит часто сопровождается повреждением печени, почечной недостаточностью, вовлечением центральной нервной системы и шоком с мультиорганной дисфункцией. Среди лабораторных данных обычно отмечаются лимфопения, тяжелая тромбоцитопения и увеличение трансаминаз (аспартатаминотрансфера-зы больше, чем аланинаминотрансферазы), иногда с гиперамилаземией, повышением уровней креатинина и азота мочевины крови во время терминальной фазы почечной недостаточности. Летальность при инфицировании вирусом Эбола в Африке варьирует от 50 до почти 90 %; 25—80 % описанных случаев инфицирования вирусом Марбурга являются фатальными.

Вирионы имеют 80 нм в диаметре и 970 нм (вирус Эбола (рис. 1)) или 790 нм (вирус Марбурга) в длину и являются соответственно членами родов Ebolavirus и Marburgvirus семейства Филовирусов (Filoviridae). Плеоморфные вирионы с разветвленными, круговыми или спиральными формами часто обнаруживаются в препаратах при электронной микроскопии и могут достигать микрометров в длину. Вирусы Эбола и Мар-бурга являются антигенно различными. В Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго (ранее Заир), Габоне, Судане и Уганде 3 различных подтипа Ebolavirus (Кот-д'Ивуар, Судан и Заир) ассоциированы с заболеванием у человека. Четвертый подтип вируса Эбола — Reston — вызывает фатальное геморрагическое заболевание у нечеловекообразных приматов, происходящих из Филиппин, в Азии; у че-

Рис. 1. Изображение вируса Эбола, полученное с помощью просвечивающей электронной микроскопии (получено из Библиотеки изображений публичного здоровья Центра по контролю и профилактике заболеваний, США, 2014 г.)

ловека документировано небольшое количество инфекций, которые были клинически бессимптомными.

Болезнь Эбола была впервые распознана в 1976 г. на западе Экваториальной провинции Судана и на расстоянии 800 км в Заире (теперь Демократическая Республика Конго); более 600 случаев идентифицировано в сельских больницах и деревнях; летальность при этих почти одновременных вспышках составила приблизительно 55 % и приблизительно 90 % соответственно. Вторая вспышка развилась в той же области в Судане в 1979 г. Новый подтип вируса Эбола был выделен у одного лица, вероятно инфицировавшегося во время вскрытия зараженного шимпанзе в Кот-д'Ивуаре в 1994 г. В 1995 г. большая вспышка болезни Эбола (315 случаев и 244 смерти) была сосредоточена в Киквите (Демократическая Республика Конго, ранее Заир). Между концом 1994 г. и третьим триместром 1996 г. описаны 3 вспышки в Габоне, приведшие к 150 случаям заболевания и 98 смертям. Фатальная вторичная инфекция описана у медсестер в Южной Африке.

Между августом 2000 г. и январем 2001 г. эпидемия (425 случаев, 224 смерти) развилась в северной Уганде. С октября 2001 г. до апреля 2003 г. описано несколько вспышек в Габоне и Республике Конго с общим количеством 278 случаев и 235 смертей; высокое количество смертей описано среди диких животных в регионе, особенно нечеловекообразных приматов. Антитела найдены у жителей других областей Африки района Сахары; их связь с вирусом Эбола неизвестна. В конце 2003 г. произошла вспышка в Республике Конго с высокой летальностью, как думают, связанная с контактом с нечеловекообразными приматами, которая была быстро взята под контроль. В 2004 г. в Российской Федерации и в США описаны 2 лабораторные инфекции (1 фатальная).

Ebolavirus подтипа Reston был изолирован у обезьян cynomolgus (Macaca fascicularis), импортированных в 1989, 1990 и 1996 гг. в США и в 1992 г. в Италию из одного экспортного объекта Филиппин; многие из этих обезьян умерли. В 1989 г. у 4 обработчиков животных, ежедневно контактировавших с этими обезьянами, развились специфические антитела.

Болезнь Марбурга распознана в 5 случаях: в 1967 г. в Германии и в тогдашней Федеральной Республике Югославии 31 человек (7 смертей) был инфицирован после контакта с африканскими зелеными обезьянами (Cercopithecus aethiops), импортированными из Уганды; в 1975 г. из 3 случаев, диагностированных в Южной Африке, 1 фатальный случай был описан в Зимбабве; в 1980 г. 2 связанных случая, 1 из которых был фатальным, были подтверждены в Кении; в 1987 г. фатальный случай также развился в Кении. С 1998 до 2000 г. в Демократической Республике Конго было подтверждено

Читайте также: