Эпидемиология инфекционного эндокардита в россии

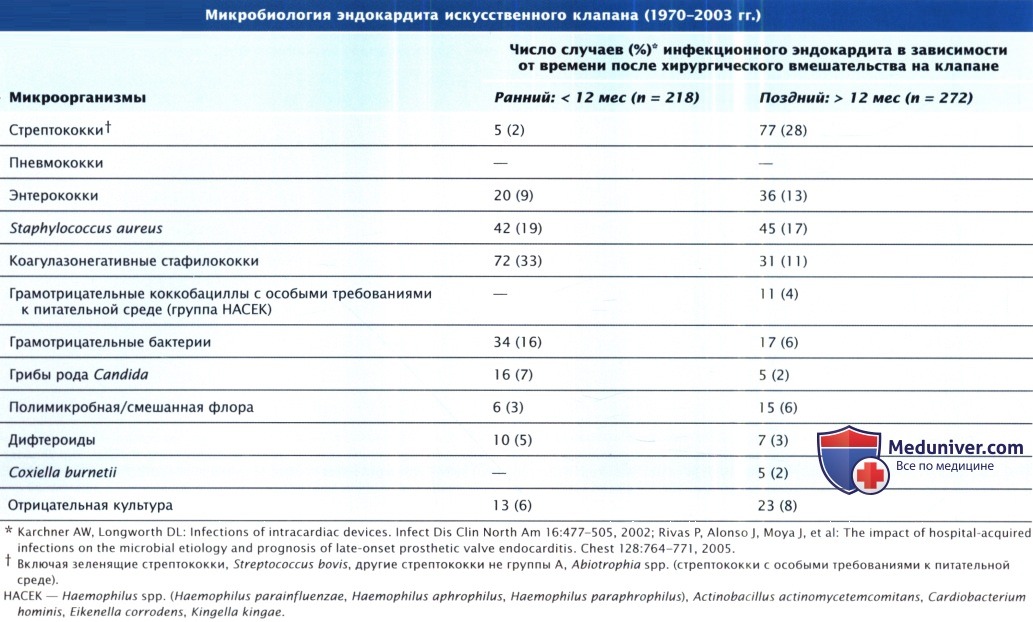

Вегетации, характерное повреждение при инфекционном эндокардите (ИЭ), представляют собой различных размеров амфорную массу, состоящую из тромбоцитов и фибрина, с обильным содержанием микроорганизмов и умеренным количеством воспалительных клеток. Наиболее часто инфекция поражает клапаны сердца, но встречается также в месте септального дефекта, на сухожильных хордах или на пристеночном эндокарде. Инфекционные поражения артериовенозных шунтов, артерио-артериальных шунтов (открытый артериальный проток) или при коарктации аорты по клиническим и патологическим проявлениям сходны с ИЭ. Инфекционный эндокардит (ИЭ) вызывают многие виды бактерий, в большинстве случаев — стрептококки, стафилококки, энтерококки и грамотрицательные коккобациллы с особыми требованиями к питательной среде.

Инфекционный эндокардит (ИЭ) бывает острым или подострым. Возбудителем острого инфекционного эндокардита (ИЭ) обычно является Staphylococcus aureus (S. aureus), но не только. Острый ИЭ проявляется выраженной интоксикацией и прогрессирует в течение нескольких дней или недель до клапанной деструкции и диссеминации инфекции. Подострый ИЭ обычно вызывают зеленящие стрептококки (Streptococcus viridans), энтерококки, коагулазонегативные стафилококки и грамотрицательные коккобациллы. Процесс развивается в течение нескольких недель или месяцев, проявляется только очень умеренной интоксикацией, диссеминация инфекции отмечается редко.

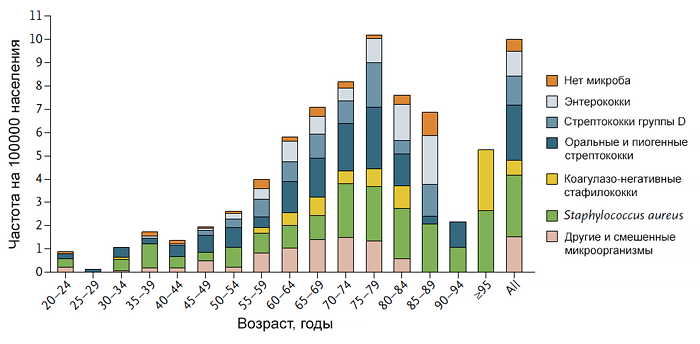

I. Эпидемиология инфекционного эндокардита (ИЭ). Частота инфекционного эндокардита (ИЭ) оставалась относительно стабильной с 1950 до 2000 г., составляя 3,6-7,0 случая на 100 тыс. пациенто-лет. В отдельных областях частота может повышаться вследствие концентрации населения с чрезвычайно высоким риском инфекции, особенно лиц, вводящих наркотики в/в. Например, в период с 1988 по 1990 г. в Филадельфии (долина Деловэр) было зарегистрировано 11,6 эпизода на 100 тыс. населения, из них 50% случаев приходилось на инъекционных наркоманов. Стабильная частота ИЭ отмечалась в округе Олмстед (штат Миннесота), где в период с 1970 по 2000 г. 5-летний интервал частоты ИЭ варьировал от 5,0 до 7,0 случая на 100 тыс. человеко-лет, и во Франции, где частота ИЭ в 1991 и 1999 гг. составила 3,1 и 2,6 случая на 100 тыс. населения соответственно.

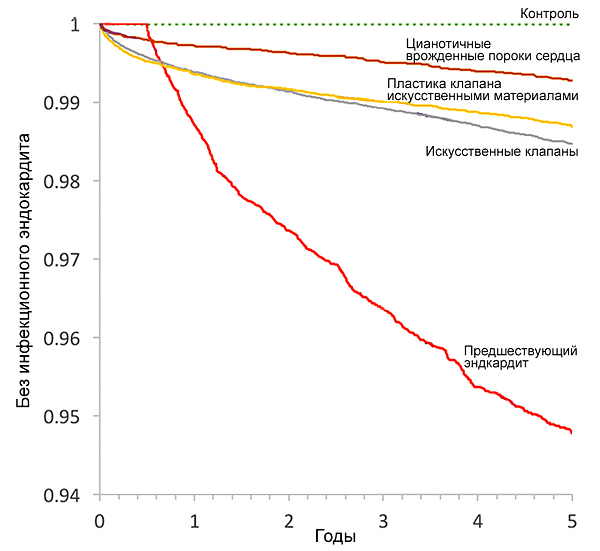

Факторы риска (ФР) в промышленных странах сменились с хронических ревматических и врожденных заболеваний сердца на в/в применение наркотиков, наличие дегенеративных заболеваний клапанов сердца у пожилых, внутрисердечных устройств, инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и проведение гемодиализа. Эндокардит чаще наблюдается среди мужчин, чем женщин (2:1). Средний возраст пациентов постепенно увеличился с 30-40 лет в начальный период эпохи антибиотиков до 47-69 лет в последнее время. Частота эндокардита, связанная с возрастом, возросла с 5 случаев на 100 тыс. человеко-лет среди лиц моложе 50 лет до 15-30 случаев на 100 тыс. человеко-лет в 6-8-й декадах жизни. От 50 до 75% пациентов с эндокардитом нативного клапана (ЭНК) имеют предрасполагающие изменения клапана.

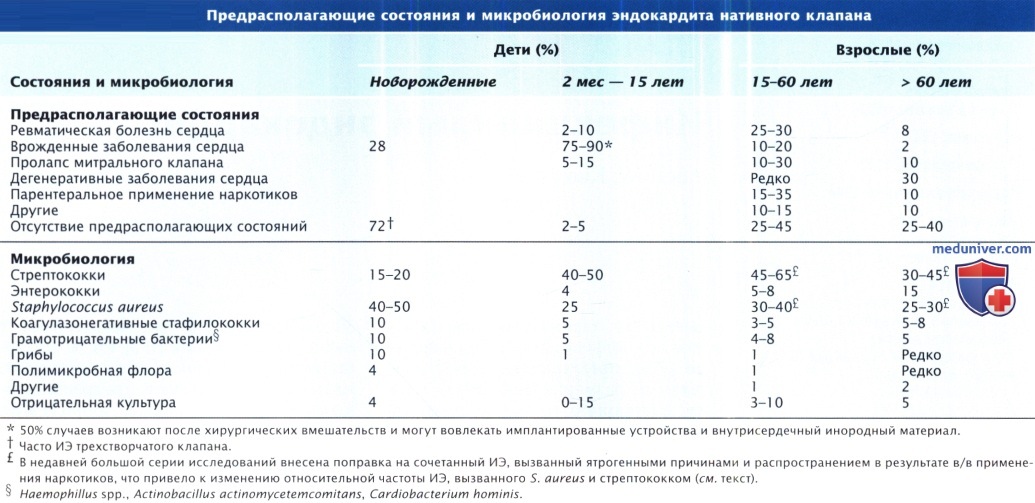

Природа этих изменений и частично микробиология ИЭ коррелируют с возрастом пациентов. В недавней серии исследований, проведенных крупными центрами высокоспециализированной помощи, были продемонстрированы не только изменения ФР, но также изменения микробиологии, в частности установлено, что S. aureus как этиологический фактор превосходит по частоте стрептококк. В популяционных исследованиях, напротив, обнаружено, что предрасполагающими состояниями продолжают оставаться ревматические и врожденные пороки клапанов, а превалирующими возбудителями — стрептококки, если только среди пациентов не преобладают лица, злоупотребляющие наркотиками. Если при ЭНК в популяции взрослых нет резких искажений данных, связанных с в/в введением наркотиков и показателями внутрибольничной инфекции, микробиология инфекционного эндокардита (ИЭ) является такой, как показано в таблице ниже.

II. Группы пациентов:

а) Дети. В Нидерландах частота инфекционного эндокардита (ИЭ) составляет 1,7 и 1,2 на 100 тыс. мальчиков и девочек моложе 10 лет соответственно. Увеличение частоты ИЭ было отмечено у новорожденных. При этом нередко поражается трехстворчатый клапан структурно нормального сердца, а возрастание ИЭ является следствием хирургических вмешательств на сердце или использования инфицированных внутрисосудистых катетеров. Значительное количество детей с ИЭ, возникшим после неонатального периода, имеют определенные кардиальные нарушения. В 75-90% случаев отмечаются врожденные пороки сердца. Во многих случаях ИЭ возникает в месте хирургического вмешательства и отражает постоянный риск инфекции после сложной реконструктивной операции.

С развитием инфекционного эндокардита (ИЭ) не ассоциируются вторичный ДМПП, открытый артериальный проток и стеноз ДА после восстановления. К ИЭ у детей предрасполагает ПМК, сопровождающийся шумом МР. Клинические проявления и эхокардиографические данные ИЭ у детей схожи с теми, которые отмечаются у взрослых с эндокардитом нативного клапана (ЭНК) или эндокардитом искусственного клапана (ЭИК) соответственно.

1. Пролапс митрального клапана (ПМК), главное предрасполагающее структурное кардиальное нарушение у взрослых, ассоциируется с 7-30% эндокардитом нативного клапана (ЭНК), не связанных с применением наркотиков или внутрибольничной инфекцией. Частота ПМК при ИЭ не является прямым отражением относительного риска, но зависит от частоты поражения сердца в популяции в целом. Повышенный риск эндокардита отмечается у пациентов с утолщенными створками клапана (> 5 мм) и шумом МР, особенно среди мужчин и пациентов старше 45 лет. Среди пациентов с ПМК и систолическим шумом частота ИЭ составляет 52 на 100 тыс. человеко-лет по сравнению с 4,6 на 100 тыс. человеко-лет среди пациентов с пролапсом, но без шума или в общей популяции.

Микробиология и заболеваемость ИЭ, возникшего на фоне ПМК, аналогичны тем, что и при ЭНК, не связанном с употреблением наркотиков.

2. Ревматическая болезнь сердца как предрасполагающее к ИЭ поражение становится все менее распространенной в индустриальных странах. У пациентов с ревматической болезнью сердца эндокардит наиболее часто поражает МК, а затем АК.

3. Врожденные заболевания сердца являются субстратом инфекционного эндокардита (ИЭ) у 10-20% лиц молодого возраста, а в 8% случаев — у пожилых. У взрослых наиболее частые предрасполагающие поражения — открытый артериальный проток, ДМЖП и двустворчатый АК (последний особенно часто обнаруживают у мужчин старше 60 лет).

4. Инфекция у пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), если она не связана с в/в введением наркотиков, не является существенным ФР ИЭ. Среди ВИЧ-инфицированных лиц, не являющихся инъекционными наркоманами, возбудителями ИЭ служат типичные для ЭНК микроорганизмы, а у пациентов с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИДом) и бактериемией причиной ИЭ могут быть Bartonella spp., Salmonella spp. и Streptococcus pneumoniae. В частности, отмечено, что 40% случаев ИЭ были внутрибольничными. У ВИЧ-инфицированных инъекционных наркоманов эндокардит возникает часто, а риск смерти ассоциируется с прогрессирующим иммунодефицитом, обратно пропорциональным уровню лимфоцитов CD4 ( 3 ).

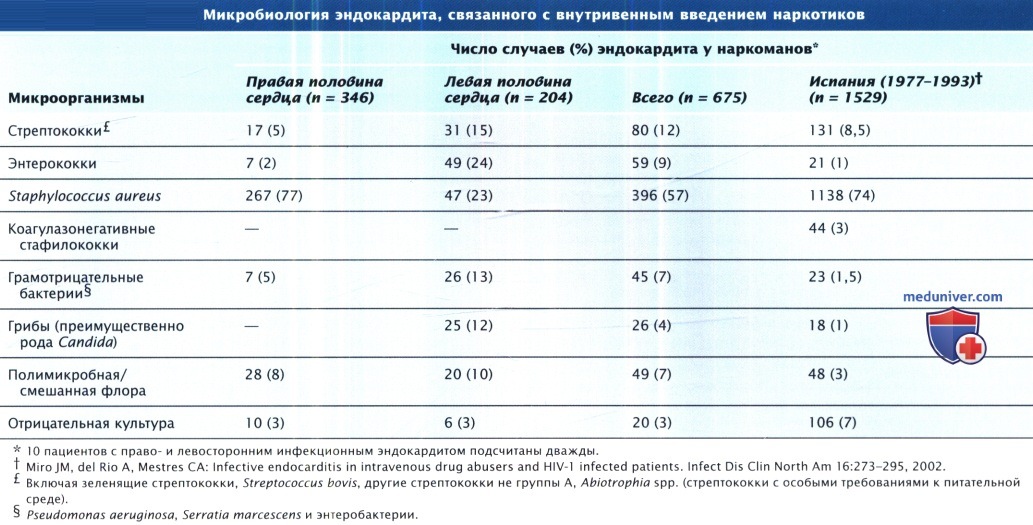

в) Инъекционные наркоманы. Риск возникновения инфекционного эндокардита (ИЭ) среди инъекционных наркоманов составляет 2-5% на пациенто-год, что в несколько раз выше, чем у пациентов с ревматической болезнью сердца или искусственными клапанами. В популяции инъекционных наркоманов от 65 до 80% случаев ИЭ диагностируют у лиц мужского пола в возрасте от 27 до 37 лет. ИЭ локализуется на трехстворчатом клапане (46-78%), на МК (24-32%) и на АК (8-19%). У 16% пациентов инфекция была локализована в нескольких местах. У 75-93% пациентов до инфицирования клапаны не были изменены. Внутривенное применение наркотиков также является ФР рецидивов эндокардита нативного клапана (ЭНК).

Микробиология. S. aureus является возбудителем >50% инфекционного эндокардита (ИЭ) у инъекционных наркоманов, в 60-70% случаев в поражение вовлекается трехстворчатый клапан. У наркоманов S. aureus имеет тенденцию инфицировать нормальные клапаны сердца, а стрептококки и энтерококки инфицируют аномальный МК или АК. У наркоманов клапаны сердца чаще всего инфицируют Pseudomonas aeruginosa и другие грамотрицательные бактерии, а грибковая инфекция поражает клапаны левой половины сердца. Эндокардит у таких пациентов также вызывают редкие микроорганизмы, например штаммы Corynebacterium spp., Lactobacillus spp., Bacillus cereus, и непатогенные штаммы Neisseria spp. Полимикробные эндокардиты составляют от 3 до 5% случаев ИЭ.

Клинические проявления инфекционного эндокардита (ИЭ) у наркоманов зависят от вовлеченного клапана и в меньшей степени от инфицирующего микроорганизма. Плевральная боль в груди, одышка, кашель и кровохарканье встречаются при эндокардите трехстворчатого клапана, особенно если возбудителем является S. aureus. У 65-75% пациентов при рентгенографии грудной клетки выявляются изменения, связанные с септической легочной эмболией. Шумы трикуспидальной регургитации отмечаются в

(А) Большая вегетация, вызванная Candida albicans, частично закрывает отверстие биосинтетического клапана, удаленного из митральной позиции.

(Б) Протез Starr—Edwards, удаленный из аортальной позиции. Большая вегетация, связанная с инфекцией Aspergillus spp.,

частично суживала путь оттока и создала регургитацию, препятствующую закрытию клапана.

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Суджаева С.Г., Феоктистова Н.В.

Инфекционный эндокардит (ИЭ) заболевание с сохраняющейся высокой летальностью, несмотря на улучшение визуализирующих диагностических исследований, антибактериальной терапии и доступности хирургического лечения. В представленном обзоре литературы отражен современный взгляд на эпидемиологию, предрасполагающие факторы и изменение этиологии ИЭ с увеличением доли заболеваний, вызванных золотистым стафилококком.

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — Суджаева С.Г., Феоктистова Н.В.

Infective endocarditis: epidemiology and etiology

Infective endocarditis (IE) a disease with persisting high mortality rate, which has not changed significantly over the past decade, despite improvements in diagnostic imaging studies, antibiotic therapy and the availability of surgical treatment. In a review of the literature reflects the modern view of the epidemiology, predisposing factors and changes in the etiology of IE with an increase in the proportion of diseases caused by Staphylococcus aureus.

Инфекционный эндокардит: эпидемиология и этиология

Sudzhaeva S.G., Feaktsistava N.U.

Infective endocarditis: epidemiology and etiology

Резюме. Инфекционный эндокардит (ИЭ) - заболевание с сохраняющейся высокой летальностью, несмотря на улучшение визуализирующих диагностических исследований, антибактериальной терапии и доступности хирургического лечения. В представленном обзоре литературы отражен современный взгляд на эпидемиологию, предрасполагающие факторы и изменение этиологии ИЭ с увеличением доли заболеваний, вызванных золотистым стафилококком.

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, возбудители, предрасполагающие факторы. Summary. Infective endocarditis (IE) - a disease with persisting high mortalityrate, which has notchanged significantly over the past decade, despite improvements in diagnostic imaging studies, antibiotic therapy and the availability of surgical treatment. In a review of the literature reflects the modern view of the epidemiology, predisposing factors and changes in the etiology of IE with an increase in the proportion of diseases caused by Staphylococcus aureus. Keywords: Infective endocarditis, pathogens, predising factors.

Актуальность проблемы диагностики и лечения инфекционного эндокардита (ИЭ) значительно возросла в последние годы в связи с увеличением частоты встречаемости, значительными трудностями ранней диагностики, высокими показателями летальности, увеличением частоты первичного ИЭ (пИэ) до 41,1-69,7%, появлением относительно новых форм ИЭ [2].

Несмотря на значительный прогресс диагностических возможностей, хирургического и антибактериального лечения за последние десятилетия, летальность от ИЭ существенно не снизилась и остается на уровне 11-27% во время лечения в стационаре [3, 25, 30], 18-40% - при длительной оценке [31] и достигает 84% в тяжелых случаях острого ИЭ [29]. При ИЭ протезированных клапанов имеется тенденция к увеличению летальности [9], что может быть обусловлено изменением структуры возбудителей заболевания в сторону более высокой доли высоковирулентных и резистентных к антибиотикам возбудителей, а также с эволюцией предрасполагающих факторов (доступность инвазивных сердечно-сосудистых вмешательств, широкое и часто необоснованное использование антибиотиков населением, увеличение продолжительности жизни в экономически развитых странах) [29].

Основными возбудителями ИЭ на протяжении всей истории изучения заболевания остаются стафилококки, стрептококки и энтерококки, которые обладают наибольшей способностью к инфицированию эндокарда вследствие особенностей поверхностей микробных стенок, которые имеют фибрин-связы-вающие или фибронектин-связывающие адгезины, облегчающие прилипание к микротромбам на поврежденных поверхностях [25].

Теоретически любые микроорганизмы, относящиеся к бактериям (включая риккетсии, микоплазмы, хламидии, мико-бактерии, спирохеты), и грибы могут быть причиной развития ИЭ. Однако наибольшее значение в этиологии заболевания имеют возбудители, которые часто являются источником бактериемии у человека и могут длительно сохраняться в кровотоке, а также обладают способностью колонизировать эндокард и образовывать биопленки на поверхности искусственных материалов в сердце [6, 8, 17].

Характер течения ИЭ зависит от того, возникает ли поражение протезированных или естественных клапанов сердца, а также с учетом условий развития заболевания (внутрибольничный и внебольнич-ный ИЭ).

Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. и Enterococcus spp. в более чем 80% случаев являются возбудителями ИЭ.

По результатам крупного многоцентрового международного когортного проспективного исследования инфекционного эндокардита ICE (International Collaboration on Infective Endocarditis), среди 2781 пациентов с достоверным ИЭ (наблюдение проводилось в 58 центрах 25 стран мира с 2000 по 2005 год) в 81,5% случаев заболевание было вызвано грам-положительными кокками - стафилококками, стрептококками и энтерококками [24].

Исследование ICE продемонстрировало географические различия в этиологии развития ИЭ [24]. Так, S.aureus был самым частым возбудителем ИЭ в странах Северной Америки, Европы, Азии и Африки, принимавших участие в исследовании.

Наибольшая частота ИЭ, вызванного S.aureus, была зарегистрирована в Северной Америке - до 43% случаев, в Европе частота ИЭ, вызванного S.aureus, составляла 28%, в странах Южной Америки была наименьшей - 17% (р Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ционные осложнения после имплантации кардиостимуляторов, среди которых ИЭ составляет 10% [14, 31].

По данным многоцентрового международного исследования 1СЕ, у 34% больных ИЭ (557 из 1622) заболевание имело связь с медицинскими манипуляциями [24], при этом пропорция инфекций в результате медицинских вмешательств была значительно выше в США (38,1%) по сравнению с другими странами, главным образом, благодаря большей частоте ИЭ, ассоциированного с внебольничными медицинскими вмешательствами [24]. Заболеваемость нозокомиальным ИЭ составляет 7-29%, но частота встречаемости его увеличивается, так как возрастает количество пациентов, госпитализируемых в отделения интенсивной терапии и подвергающихся инвазивным процедурам [13, 23].

Отмечается рост случаев ИЭ у пожилых людей с кальцинирующими поражениями клапанов сердца, ИЭ на фоне пролапса клапанов [4, 7, 27, 30]. Однако в ряде стран все еще сохраняется значение ревматического поражения сердца (так, в Чехии за 8 лет наблюдения 17% случаев ИЭ были на фоне ревматических пороков сердца). Такие случаи ИЭ остаются частыми в странах Восточной Европы [1, 26].

Таким образом, этиология инфекционного эндокардиоа зависит от предрасполагающих к инфицированию условий. Стафилококки, стрептококки и энтерококки, как и раньше, вызывают ИЭ в 80% случаев. По данным крупных международных исследований, наиболее частым возбудителем ИЭ в большинстве стран становится золотистый стафилококк, хотя в некоторых регионах стрептококки зеленящей группы остаются самыми частыми возбудителями, особенно при ИЭ естественных клапанов сердца.

Росту стафилококкового ИЭ способствует более широкое применение инвазивных медицинских вмешательств и внутрисердечных искусственных материалов, увеличение продолжительности жизни, большая распространенность сахарного диабета, хронического гемодиализа в развитых странах и такие социальные проблемы, как растущая заболеваемость наркоманией. В связи с изменением этиологической структуры заболевания в сторону большей доли золотистого стафилококка с высокой вирулентностью и множественной резистентностью к антибактериальным препаратам ИЭ становится более острым заболеванием с сохраняющимся серьезным прогнозом.

л и т е р а т у р а

1. Брусина Е.Б. и др. // Тер. архив. - 2000. - Т. 72, № 9. - С. 47-53.

2. Буткевич О.М. Инфекционный эндокардит. - М.: Оверлей, 2007. - 164 с.

3. Виноградова Т.Л. // Вестник РГМУ. - 2009. -Т. 7. - С. 57-61.

4. Попов Д.А. // Клиническая анестезиология и реаниматология. - 2009. - Т. 6, №1. - С. 2-11.

5. Филиппенко П.С., Драгоман// Клин. медицина. -2010. - Т. 88, № 1. - С. 9-14.

6. Цеханович В.Н. и др. // Патология кровообращения и кардиохирургия. - 2008. - № 1. - С. 68-74.

7. Чипигина Н.С. и др. // Вестник РГМУ. - 2009. -№ 7. - С. 97-101.

8. Чипигина Н.С., Белостоцкий А.В. // Сердце. -2010. - Т 9, №4 (54). - С. 242-250.

9. Allonso-Valle H. е! al. // Rev. Esp. Cardiol. -2010. - Vol. 63, № 1. - P. 28-35.

10. BaddourL.M. et al. // Circulation. - 2005. - Vol. 111, № 23. - P. - 394-434.

11. BrouquiP. // Clin. Microbiol. Rev. - 2001. - Vol. 14, № 1. - Р. 177-207.

12. Delvin R.K. // Curr Opin Cardiol. - 2004. - Vol. 19. -Р. 134-139.

13. Falcone M. et al. // Medisine. - 2009. - Vol. 88, № 3. - P. 160-168.

14. Habib G, F Thuny // Prog. Cardiovasc. Dis. -2008. - Vol. 50, № 4. - P. 274-281.

15. Haddad S.H. et al. // Int. J. Infect. Dis. - 2004. -Vol. 8. - Р. 210-216.

16. Halava A, HenryP.D. // Mycoses. - 2010. - Vol. 22.

17. Hlll E.E. et al. // Clin. Microbiol. Infect. - 2006. -Vol. 12. - Р. 5-12.

18. Hoen B. et al. // JAMA. - 2002. - Vol. 288, № 1. -Р. 75-81.

19. Letaief A. et al. // Int. J. Infect. Dis. - 2007. - Vol. 11, № 5. - P. 430-433.

20. Loupa C. et al. // Clin. Microbiol. Infect. - 2004. -Vol. 10. - Р. 556-561.

21. Madsen R.G. et al. // Int. J. Circumpolar. Health. -2009. - Vol. 68, № 4. - P. 347-353.

22. Martínez-Marcos FJ. et al. // Enferm. Infec. Microbiol. Clin. - 2009. - Vol. 27, № 10. - Р. 571-579.

23. MCDonald J.R. et al. // Am. J. Med. - 2005. -Vol. 118, № 7. - Р. 759-766.

24. Miró J.M. // Infect. Dis. Clin. North. Am. - 2002. -Vol. 16. - Р. 273-95.

25. Morellbn P. // Lancet. - 2004. - Vol. 363. - P. 139-149.

26. Mouly S. et al. // J. Infect. - 2002. - Vol. 45. -Р. 246-256.

27. Murdoch D.R. et al. // Arch. Intern. Med. - 2009. -Vol. 169, №5. - P. 463-473.

28. Mylonakis E.. et al. // N. Engl. J. Med. - 2001. -Vol. 345, № 18. - P. 1318-1830.

29. PazdernikM, BaddourL.M. // J. Heart. Valve. Dis. -2009. - Vol. 18, № 4. - P. 395-400.

30. PrendergastB.D. // Heart. - 2006. - Vol. 92, № 7. -P. 879-885.

31. Plicht B. // Internist (Berl). - 2010. - Vol. 51, № 8.-P. 987-994.

Поступила 28.02.2012 г.

г ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ТТ НЕФРОПРОТЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ЗАВИСИТ щш ОТ ВЫБРАННОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ

В настоящее время комбинированная антигипертензивная терапия рекомендуется у пациентов с артериальным давлением (АД), превышающим целевой уровень на 20/10 мм рт. ст. При этом в США в комбинацию первой линии рекомендуется включать тиазидный диуретик. В исследовании ACCOMPLISH (Avoiding Cardiovascular Events through Combination Therapy in Patients Living with Systolic Hypertension) впервые было показано, что комбинация ингибитора ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) беназеприла с антагонистом кальция (АК) амлодипином более эффективно снижает сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность в сравнении с комбинацией ИАПФ и тиазидного диуретика (ТД) гидрохлоротиазида. Был запланирован вторичный анализ сравнения эффективности данных комбинаций в отношении прогрессирования хронического заболевания почек (ХЗП). Результаты этого анализа были опубликованы в журнале Lancet в № 375 2010 г.

В исследовании ACCOMPLISH показано, что у больных с артериальной гипертензией высокого сердечно-сосудистого риска комбинированная антигипертензивная терапия ИАПФ+АК в большей степени замедляет прогрессирование нефропатии, чем комбинация ИАПФ+ТД, при сопоставимом снижении АД. Причина этого остается не выясненной.

Таким образом, при выборе первоначальной комбинированной антигипертензивной терапии предпочтение следует отдавать сочетанию ИАПФ+АК, учитывая ее больший нефропро-тективный эффект в сравнении с комбинацией ИАПФ+ТД. Тем не менее, сравнение эффективности данных комбинаций требуется изучить среди пациентов с более выраженной (протеи-нурической) стадией ХЗП, заключают авторы публикации.

Bakris G.L., Sarafidis P.A., Weir M.R. ef al. // Lancet. - 2010. - Vol. 375(9721). - P.1173-1181.

м БЕТА-БЛОКАТОРЫ ПОДТВЕРДИЛИ Щ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, НО ТОЛЬКО ПРИ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

На основании рандомизированных исследований бета-блокаторы (ББ) рекомендуются в качестве обязательного компонента терапии больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Тем не менее мало известно об их клинической эффективности в условиях реальной клинической практики, где пациенты имеют более пожилой возраст. Американские ученые провели анализ эффективности вновь назначенной терапии ББ у больных ХСН пожилого и старческого возраста, включенных в национальную программу и регистр OPTIMIZEHF (Organized Program to Initiate Lifesaving Treatment in Hospitalized Patients With Heart Failure).

По данным американского регистра OPTIMIZEHF у больных престарелого возраста, госпитализированных по поводу ХСН, смертность и повторные госпитализации в течение года после выписки остаются очень высокими и практически не зависят от фракции выброса (ФВ) левого желудочка.

Терапия ББ, впервые назначенная при выписке из стационара, значительно улучшает прогноз пациентов, но только при систолической дисфункции левого желудочка (ФВ

Справочник болезней

Инфекционного эндокардита

• Ревматическая болезнь сердца.

• Врожденные (цианотичные) пороки сердца.

• Искусственные клапаны сердца.

• Гемодиализ.

• Венозные катетеры.

• Внутривенное введение препаратов.

• Иммунодепрессанты.

• Пожилой и старческий возраст.

Тромбоэмболий

• Вегетации >10 мм (Mohananey D, et al, 2018).

• Флотирующие вегетации.

• Поражение митрального клапана.

• Инфекция Staph. aureus.

БОЛЬШИЕ КРИТЕРИИ

1. Положительная культура крови

1.1. Типичные микробы в 2 пробах крови:

• Str. viridans, Str. gallolyticus (bovis), Staph. aureus, HACEK группа.

• Внебольничные Enterococci без первичного очага.

1.2. Повторные культуры крови, характерные для ИЭ:

• ≥2 культур крови с интервалом >12 ч.

• Все 3 культуры крови или большинство из ≥4 проб.

1.3. Культура Coxiella burnetti или IgG в титре >1:800.

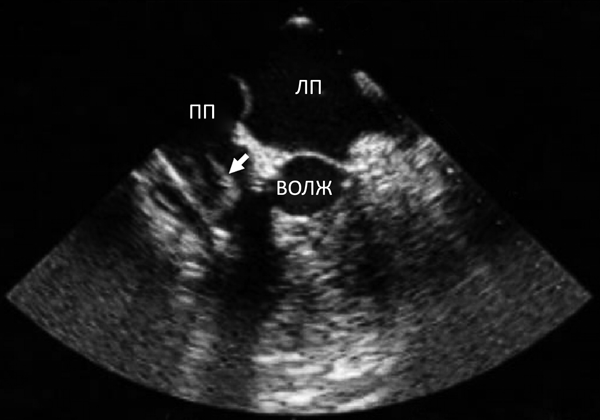

2. Визуальные признаки

2.1. Эхокардиографические признаки:

• Вегетация,

• Абсцесс, псевдоаневризма, интракардиальная фистула.

• Перфорация или аневризма клапана.

• Новое частичное раскрытие искусственного клапана.

2.2. Аномальная активность возле искусственного клапана по 18Ф-ФДГ ПЭТ/КТ (имплантация >3 мес) или СПЕКТ/КТ сцинтиграфии с меченными лейкоцитами.

2.3. Паравальвулярное повреждение по КТ сердца.

МАЛЫЕ КРИТЕРИИ

1. Предрасполагающие заболевания сердца, инъекции.

2. Лихорадка >38°С.

3. Сосудистые феномены: эмболии крупных артерий, септические инфаркты легких, микотические аневризмы, внутричерепные кровоизлияния, кровоизлияния в конъюнктиву, повреждения Джейуэя.

4. Иммунные нарушения: гломерулонефрит, узелки Ослера, пятна Рота, ревматоидный фактор.

5. Культура крови, не соответствующая большим критериям, или серологические признаки активной инфекции микробом, способным вызвать ИЭ.

Определенный ИЭ = 2 больших, или 1 большой + 3 малых, или 5 малых.

Вероятный ИЭ = 1 большой + 1 малый или 3 малых.

Ds: Инфекционный эндокардит митрального клапана с умеренной регургитацией и лабильной вегетацией (2х0.5 см), активный. Фибрилляция предсердий. ХСН II ФК. [I33.0]

Ds: Инфекционный эндокардит аортального клапана с тяжелой регургитацией, излеченный, пресинкопе, ХСН III ФК, 2б. [I33.0]

Осложнения: Инфаркт миокарда (2011), инфаркт правой почки.

Ds: Инфекционный эндокардит искусственного аортального клапана, активный, поздний. [I33.0]

Сопутствующий Ds: Желудочное кровотечение, вызванное варфарином (12.10.2016).

Ds: Инфекционный эндокардит трехстворчатого клапана с умеренной недостаточностью, повторный. Острая сердечная недостаточность. [I33.0]

Осложнения: Рецидивирующая легочная эмболия, пневмония.

Ds: Инфекционный эндокардит трехстворчатого клапана с выраженной регургитацией, ассоциированный с наркотиками, активный. Сердечная недостаточность, декомпенсация. [I33.0]

Лечение острого ИЭ до выявления микроба

• Ампициллин + Оксациллин по 12 г/сут в 4 приема в/в + Гентамицин 3 мг/кг однократно в/в, в/м.

• Ванкомицин 30 мг/кг/сут в 2 приема в/в + Гентамицин 3 мг/кг однократно в/в, в/м.

• Ванкомицин 30 мг/кг/сут в 2 приема в/в + Гентамицин 3 мг/кг однократно в/в, в/м + Рифампин 900–1200 мг в 2 приема в/в, per os при нозокомиальном или раннем эндокардите искусственного клапана.

Стрептококк, чувствительный к пенициллину

• Цефтриаксон 2 г однократно или Амоксициллин 100–200 мг/кг/сут в 4 приема в/в [4 нед].

• Цефтриаксон 2 г однократно или Амоксициллин 100–200 мг/кг/сут в 4 приема в/в + Гентамицин 3 мг/кг однократно в/в, в/м [2 нед].

• Ванкомицин 30 мг/кг/сут в 2 приема в/в [4 нед].

Стрептококк, относительно нечувствительный к пенициллину

• Цефтриаксон 2 г однократно или Амоксициллин 200 мг/кг/сут в 4 приема в/в [4 нед] + Гентамицин 3 мг/кг однократно в/в, в/м [2 нед].

• Ванкомицин 30 мг/кг/сут в 2 приема в/в [4 нед] + Гентамицин 3 мг/кг однократно в/в, в/м [2 нед].

• Терапия 6 вместо 4 нед при эндокардите искусственного клапана.

Стафилококк, чувствительный к метициллину

• Оксациллин 12 г/сут в 4 приема в/в [4–6 нед].

• Оксациллин 12 г/сут в 4 приема в/в + Рифампин 900–1200 мг в 2 приема в/в, per os [≥6 нед] + Гентамицин 3 мг/кг однократно в/в, в/м [2 нед] при искусственном клапане.

Стафилококк, нечувствительный к метициллину

• Ванкомицин 30–60 мг/кг/сут в 2 приема в/в [4–6 нед].

• Даптомицин 10 мг/кг однократно в/в [4–6 нед].

• Ванкомицин 30–60 мг/кг/сут в 2 приема в/в + Рифампин 900–1200 мг в 2 приема в/в, per os [≥6 нед] + Гентамицин 3 мг/кг однократно в/в, в/м [2 нед] при искусственном клапане.

Сердечная недостаточность

• Выраженная регургитация или обструкция с симптомами СН или эхокардиографическими признаками нарушенной гемодинамики.

• Отек легких или кардиогенный шок.

Неконтролируемая инфекция

• Локальная: абсцесс, ложная аневризма, фистула, растущие вегетации.

• Инфекция грибами или мультирезистентными микроорганизмами.

• Персистирующая позитивная культура крови, несмотря на адекватную антибиотикотерапию и контроль септических метастатических очагов.

• Эндокардит искусственных клапанов, вызванный стафилококками или не-HACEK грамотрицательными бактериями.

Профилактика эмболий

• Эндокардит аортального или митрального клапанов с персистирующими вегетациями >10 мм после ≥1 эмболического эпизода, несмотря на адекватную антибиотикотерапию.

• Эндокардит аортального или митрального клапанов с изолированными вегетациями >30 мм.

Инфекционный эндокардит (ИЭ) – грозное заболевание, характеризующееся крайне неблагоприятным прогнозом при естественном его течении. Анализируя литературные данные, можно отметить, что частота ИЭ в Российской Федерации имеет сравнительно высокие показатели распространенности по отношению к другим странам; так, в расчете на 1 млн населения заболеваемость ИЭ составляет: в США 38-92,9 человека, в Канаде – 20-25, в Швеции – 59, Англии – 23-25, Франции – 18-23, Германии и Италии – 16. В России заболеваемость ИЭ достигает 46,3 человека на 1 млн населения [1]. Особую активность проблема данного заболевания приобретает в связи с неуклонным ростом ИЭ интактных клапанов в течение последних десятилетий на фоне общего роста заболеваемости инфекционным эндокардитом в 3-4 раза 2.

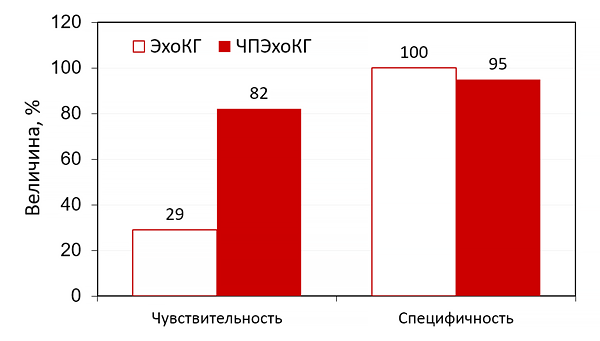

Диагностика ИЭ представляет значительные затруднения в связи с ярко выраженным полиморфизмом клиники, широким спектром возбудителей и ростом доли полимикробной инфекции в генезе ИЭ [5]. На ранних этапах заболевание не имеет специфических диагностических признаков. Так, клиническая картина подострого ИЭ характеризуется преобладанием и нарастанием общей астеновегетативной симптоматики на фоне лихорадки и в некоторых случаях миалгии, а острая форма инфекционного эндокардита может манифестировать уже с осложнений в виде отрыва вегетаций и эмболии органов. Результаты лабораторной диагностики также не позволяют врачу-клиницисту заподозрить данное заболевание, так как у пациента будут отмечаться анемия, лейкоцитоз и ускорение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), в общем анализе мочи может быть микрогематурия и протеинурия [6; 7]. Доказана чувствительность С-реактивного белка (СРБ) при диагностике ИЭ, но данный воспалительный маркер специфичен для целого ряда воспалительных заболеваний [8].

Даже несмотря на технические достижения современной медицины, постановка диагноза ИЭ во многих случаях значительно растягивается во времени, что, вероятно, связано с небольшим числом работ, описывающих клинико-эпидемиологические характеристики инфекционного эндокардита на современном этапе [9].

Целью нашей работы явилось изучение структуры заболеваемости, основных особенностей клинической и лабораторно-инструментальной картины, вариантов поражения клапанного аппарата, а также осложнений ИЭ.

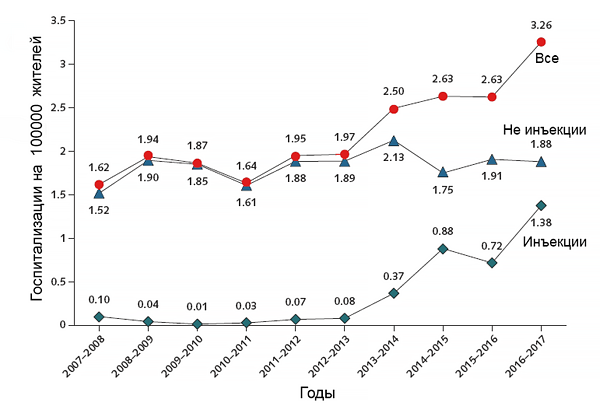

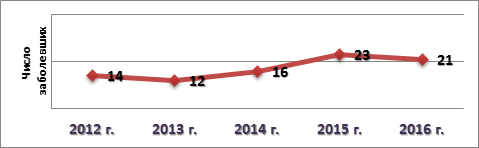

Результаты и их обсуждение. За исследуемый период времени наблюдается увеличение числа пациентов с ИЭ (рис. 1), что хорошо согласуется с данными общемировой статистики [1].

Рис. 1. Случаи выявления ИЭ в период за 2012-2016 гг.

Анализ половой структуры заболеваемости показывает, что мужчины болеют в 3 раза чаще, чем женщины (Z=2,137880, p-level=0,032527), составляя при этом 64% от общего числа.

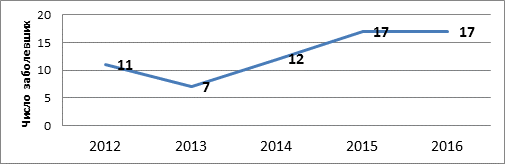

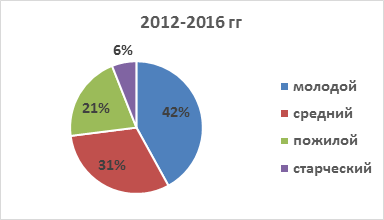

Результаты анализа возрастной структуры ИЭ позволяют утверждать, что большинство страдающих инфекционным эндокардитом пациентов - это больные молодого и среднего возраста, при этом отмечается отчетливая тенденция к увеличению абсолютного числа пациентов молодого и среднего возраста среди всех пациентов с ИЭ (рис. 2, 3).

Далее нами были проанализированы особенности течения ИЭ по клиническим вариантам: острая форма наблюдалась лишь в 7 клинических случаях (8,14%), подострая – у 91,86% пациентов с ИЭ.

Рис. 2. Динамика заболеваемости ИЭ пациентов молодого и среднего возраста

в период с 2012 по 2016 г.

Рис. 3. Возрастная структура пациентов с ИЭ

Анализ поражений клапанного аппарата выявил следующие морфологические варианты инфекционного эндокардита: первичный ИЭ естественных клапанов – 66,27%, вторичный ИЭ естественных клапанов – 15,12%, ранний ИЭ протеза клапанов – 11,63% и поздний ИЭ протеза клапанов в 6,98% случаев.

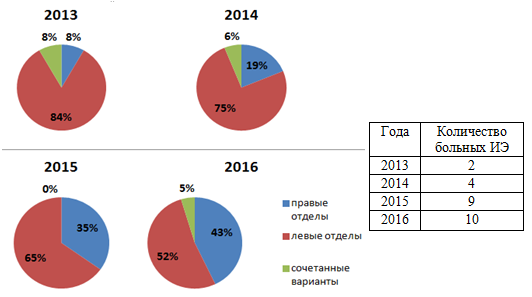

Среди случаев ИЭ естественных клапанов преобладает эндокардит левых отделов – 65,11%. Сочетанное поражение трикуспидального клапана (ТК) и митрального клапана (МК) наблюдалось в 4,65% случаев в результате сообщения правой и левой полостей сердца вследствие образования абсцессов. Эндокардит правых отделов сердца был выявлен у 33,24% пациентов.

Анализируя случаи эндокардита правых отделов сердца, можно отметить неуклонный рост числа больных с данным видом поражения клапанного аппарата в период с 2013 по 2016 год (рис. 4).

Рис. 4. Рост абсолютного числа больных с эндокардитом правых отделов сердца

Среди наиболее распространенных осложнений ИЭ у пациентов с эндокардитом правых отделов сердца можно отметить: пневмонию, экссудативный перикардит, абсцесс легкого, асцит, гидроторакс, нефритический синдром с явлениями почечной недостаточности.

При этом тяжелая почечная недостаточность с максимальным повышением креатинина до 671 мкмоль/л отмечалась лишь у пациентов с поражением митрального и аортального клапанов.

Среди эндокардита левых отделов характерны осложнения в виде левожелудочковой сердечной недостаточности, нефритического синдрома с развитием почечной недостаточности, экссудативного перикардита, гидроторакса.

Анемия была типичным осложнением как при поражении правых, так и левых отделов, встречаясь в 16,3% случаев.

Эмболические осложнения наблюдались у 8 пациентов, что составило 9% от общего числа. При ИЭ левых отделов сердца у больных развился эмболический инфаркт селезенки в одном случае, а в другом – эмболизация сосудов головного мозга, почек и сердца. При поражении трикуспидального и легочного клапанов в 6 случаях (7% от общего количества больных ИЭ) закономерно развилась тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии.

Проанализировав клиническую симптоматику, можно выявить следующие ведущие симптомы инфекционного эндокардита: одышка в 73% случаев, лихорадка – 72%, астения – 64%, отеки нижних конечностей – 31%, кардиалгия – 30%, миалгия – 10%.

Изучив результаты диагностических методов выявления ИЭ, можно отметить низкую выявляемость положительной гемокультуры среди всех пациентов вне зависимости от формы, сроков возникновения, половозрастной группы (таблица). Положительная гемокультура встречалась только у 23% больных от общего числа, что, вероятно, свидетельствует как о необходимости совершенствования лабораторной диагностики сепсиса, так и о высокой распространенности назначения антибактериальной терапии до проведения бактериологического посева крови.

Структура бактериологически подтвержденных возбудителей ИЭ

*Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae, Stenotrophomonas maltophilia

Варианты положительной гемокультуры

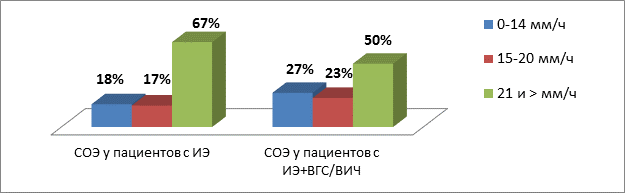

Анализируя данные лабораторной диагностики, отмечаем повышение СОЭ свыше 20 мм/ч у 57 больных – 67% от общего количества больных, и свыше 40 мм/ч в 27% случаев. Вместе с тем 21% больных имели уровень СОЭ в пределах нормальных значений. В работе [5] Тюрина В.П. и Гогина Е.Е. в качестве одного из патогномоничных симптомов отмечено ускорение СОЭ в 97% случаев у пациентов с ИЭ, что противоречит полученным нами данным. Таким образом, ИЭ не всегда сопровождается увеличением СОЭ (рис. 5).

Рис. 5. Показатели СОЭ у пациентов с ИЭ

Примечание к рисунку: СОЭ – скорость оседания эритроцитов, ИЭ – инфекционный эндокардит, ВГС – вирус гепатита С, ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

Среднее значение СРБ среди всех пациентов составило 47,99 ±10,49 мг/л. СРБ оставался в пределах нормальных значений (за норму принимали диапазон от 0 до 5 мг/л) у 17,65% пациентов, для большинства пациентов характерно повышение СРБ свыше 10 и более мг/л (76,47%). Подавляющее большинство больных имели значение СРБ свыше 30 мг/л.

Наличие нормальных значений СРБ при ИЭ, очевидно, свидетельствует о крайне низкой реактивности организма. Среди всех пациентов с нормальными значениями СРБ нам встретился лишь 1 пациент в возрасте 46 лет с ИЭ левых отделов сердца. При этом нормальные значения СРБ наблюдались у двух пациентов старческого возраста и 3 больных с ИЭ правых отделов сердца. В первом случае низкая реактивность обусловлена снижением иммунного ответа, связанным с возрастом. Во втором случае – нормальные значения СРБ обусловлены угнетением иммунитета, вероятнее всего, вследствие внутривенной наркомании, определенный вклад в снижение реактивности иммунитета, несомненно, вносит вирусный гепатит С (ВГС). Два из трех пациентов с эндокардитом правых отделов сердца, имевших нормальный уровень СРБ, страдали вирусным гепатитом С.

В целом проанализировать вклад вирусного гепатита С и ВИЧ в ареактивность пациентов с ИЭ практически невозможно, так как значения СРБ у таких больных варьируют в крайне широком диапазоне: от нормальных до крайне экстремальных значений (166, 177 и даже 298 мг/л). Однако при анализе значения СОЭ у пациентов с ИЭ выявляется отчетливая тенденция к более низким значениям СОЭ (рис. 5) у пациентов, страдающих ВГС/ВИЧ, приближающаяся к статистической достоверности (Z=1,676; P=0,09). Вышеописанные изменения СОЭ, вероятно, подтверждают мысль о роли ВГС и ВИЧ в снижении иммунной реактивности организма пациентов с ИЭ.

Необходимо отметить, что в исследовании ряда авторов под руководством Hogevik H., Olaison L. было также установлено, что СОЭ является менее чувствительным показателем по отношению к СРБ, так как нормальные значения СОЭ наблюдались в 28% случаев, в то время когда уровень СРБ был в норме лишь у 4%. В работе также отмечено, что ИЭ стафилококкового происхождения с коротким периодом клинической симптоматики коррелируют с более высокими уровнями СРБ [8].

Таким образом, полученные результаты позволяют отметить, что наблюдающийся рост заболеваемости ИЭ в период за 2012-2016 годы связан с увеличением поражения числа лиц молодого и среднего возраста.

Значительная доля и увеличение числа больных с поражением правых отделов сердца свидетельствуют о том, что вышеуказанные изменения заболеваемости связаны с вероятным распространением внутривенной наркомании.

Таким образом, к 2015-2016 году сформировалось характерное клиническое лицо пациента с ИЭ: молодой больной, чаще мужского пола, с длительным лихорадочным синдромом, проявлениями общей интоксикации, симптомами правожелудочковой сердечной недостаточности в сочетании с инфаркт-пневмонией легкого или деструктивными поражениями легочной ткани.

Согласно анамнестическим данным, проведение посевов крови в большинстве случаев предшествовало проведению антибиотикотерапии, что закономерно привело к значительному снижению лиц с положительной гемокультурой. Выявлен крайне низкий процент высевания микроорганизмов возбудителей ИЭ. Полученные данные убедительно свидетельствуют о первостепенности клинической и инструментальной диагностики (ЭхоКГ, ЧПЭхоКГ). Методы бактериальной диагностики в большинстве случаев имеют вторичное значение в подтверждении диагноза, но играют определяющую роль при выборе антибиотикотерапии в случае выявления положительной гемокультуры у пациента. Отсутствие воспалительной активности в анализах крови при яркой клинической картине ИЭ и положительного результата посева гемокультуры не должно вводить в заблуждение лечащего врача.

Читайте также: