Энцефалитный клещ как писать

Энцефалитные клещи являются переносчиками одноимённого заболевания. Это серьёзная патология вирусного происхождения, которая может стать даже причиной летального исхода.

Как выглядит энцефалитный клещ?

Энцефалит — заболевание головного мозга, при котором в нем развивается воспалительный процесс. Патология относится к первичному или, как его еще называют, самостоятельному типу. Она развивается в результате укуса клеща. Энцефалитный клещ ничем не отличается от обычного. Выявить патологию можно только при проведении специфических исследований. Переносчиком вируса выступают самки, личинки и даже нимфы членистоногого. Заражение происходит от животных, которые были укушены клещом ранее.

Клещ похож на небольшое насекомое. Обычно он окрашен в коричнево-рыжий цвет и имеет хоботок. Длина самца в проголодавшемся состоянии доходит до 2,5 мм. Самка превосходит его в размерах. Его величина может составлять 3-4 мм. Сверху тело клеща покрыто плотной пластиной чёрного цвета. У особи мужского пола она закрывает практически всю спину. После того, как произошло насыщение крови, самка увеличивается в размере до одного сантиметра. Размер самца не меняется. Дело в том, что ему требуется меньше пищи. Чтобы понять, как выглядят энцефалитные клещи, необходимо ознакомиться с фото.

Для совершения укуса клещ использует гипос. Внешне он напоминает хоботок. Именно с его помощью клещ прикрепляется к жертве и питается с ее помощью. Гипос одновременно является органом чувств. Чаще всего клещи кусают жертву в области ушей, паха, живота, поясницы, груди, подмышек или шеи. В результате воздействия слюны членистоногого возникает локальный воспалительный процесс. Дополнительно может появиться аллергическая реакция. Она представляет собой покраснение на месте укуса. При этом жертва боли не ощущает. Изменение кожных покровов происходит не всегда. А доказательством укуса клеща в этой ситуации выступает само присосавшееся членистоногое.

В зависимости от региона, риск столкновения с укусом клеща может существенно различаться. Необходимо обращать внимание не только на сезон, но и на температуру и влажность. Так, самая благоприятная погода для клещей считается температура воздуха плюс 5 градусов и влажность от 80%. Такие условия обычно наблюдаются в мае-июне и в конце августа и начале сентября. Если температура выше 22 градусов цельсия, активность клещей снижается.

Обычно членистоногие нападают на жертву облачную погоду перед дождем. Наибольшая опасность наблюдается до 8 утра и после 19-22 часов вечера. Обычно клещи не поднимаются на высоту больше 50 см. Они спрыгивают на жертву с травы или кустарников. Клещ может долго искать подходящее место для укуса. Если вовремя заметить, насекомых надо снимать ещё до того, как они прокусят кожу.

Самец клеща не присасывается к жертве. Он быстро кусает, питается и отваливается. Самка придерживается иной тактики. Она будет сидеть на жертве до полного насыщения. При этом ее вес увеличивается практически в 100 раз.

Первая помощь при укусе клеща

Если человека укусил клещ, необходимо сразу обратиться в учреждение, занимающееся профилактикой клещевых инфекций. Своевременный визит в пункт серопрофилактики позволит избежать патологий, переносчиками которых являются эти членистоногие. Если человек ранее не прививался против клещевого энцефалита, после исследования крови и насекомого будет введен иммуноглобулин. Действие нужно выполнить за 3 дня с момента укуса. В этой ситуации можно избежать развития заболевания, даже если клещ был заражён энцефалитом.

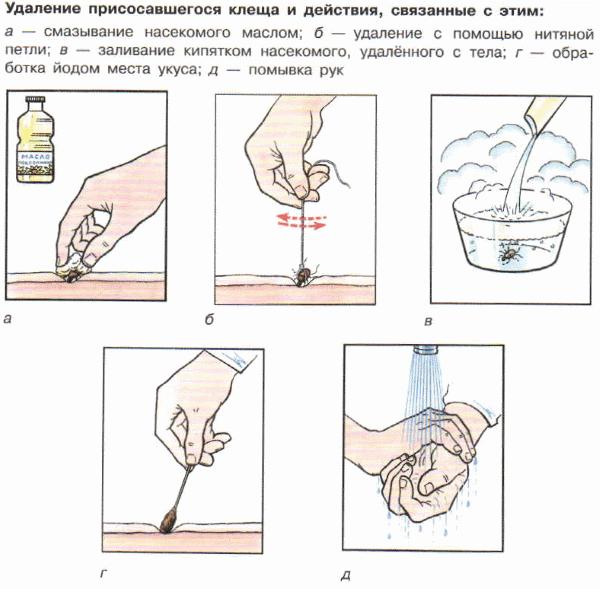

Заметив на себе присосавшегося клеща, в первую очередь необходимо вытащить его. Это позволит уменьшить риск заражения и снизить вероятность развития аллергической реакции. Оставшуюся рану обрабатывают дезинфицирующим средствам. В его качестве может выступать пятипроцентный йод, водка или спирт. После того, как процедура выполнена, необходимо хорошо вымыть руки.

Извлеченного клеща нельзя выкидывать. Его необходимо поместить пузырек или банку с влажным тампоном, а затем отнести в лабораторию. Если рядом отсутствует пункт серопрофилактики, или человеку неизвестно, где он находится, для недопущения заражения окружающих от насекомого необходимо избавиться. Для этого его нужно сжечь или утопить в кипятке.

Симптомы энцефалита

Если человек не обратился к врачу, риск возникновения энцефалита сохраняется в течение 30 суток с момента укуса. Именно столько длится инкубационный период заболевания. Обычно оно проявляется в течение одной-двух недель с момента укуса. Развитие заболевания осуществляется в несколько стадий. В течение одного-двух дней с момента укуса человек может начать ощущать слабость в ногах и руках. Нередко состояние сопровождает чувство разбитости.

Следующим этапом является острый период течения болезни. Он характеризуется лихорадкой. Температура может повыситься до 39-40 градусов. Человек сталкивается с нарушением сна. Наблюдается проявление синдрома нарушения сознания. Его суть состоит в том, что человек очень остро воспринимает любые внешние раздражители. При этом наблюдается замедление мышления. Больной теряет ориентировку в пространстве. У пациента развиваются сильные головные боли, тошнота и рвота. Появляется краснота на месте укуса. Аналогичные явления наблюдаются на лице, коже и даже на глазах. Пациента беспокоят боли в мышцах.

Симптомы патологии на первом этапе очень похожи на грипп. Из-за этого заболевания часто путают, что приводит к ухудшению его дальнейшего течения. Энцефалит может протекать в виде буквы Н. Между фазами следует перерыв. Первые 3-7 дней человек находится в состоянии, очень похожем на грипп. При этом головной мозг не страдает. Затем следует перерыв, продолжительность которого составляет 1-2 дня. Специалисты называют его атараксия. Затем начинается вторая волна лихорадки. Именно во время нее и наблюдается поражение ЦНС и головного мозга. Выделяют пять форм в течении патологии. В список входят:

- Лихорадочная. Разновидность патологии считается одной из самых легких. Если у пациента выявлена эта разновидность заболевания, остаётся большое количество шансов на выздоровление. Патология проявляется в виде лихорадочного состояния. Она длится в течение нескольких дней. При этом ЦНС практически не затрагивается.

- Менингеальная. Эта разновидность патологии встречается чаще всего. Длительность течения заболевания составляет 6-12 дней. Прогноз при этом всегда благоприятный. Патология проявляется общим плохим состоянием, напряжением мышц на затылке и заторможенным мышлением. При этом очень ярко заметны симптомы поражения оболочек головного мозга. Человек принимает позу легавой собаки. Он выгибает спину дугой, запрокидывает голову назад и прижимает колени к животу. Дополнительно присутствует синдром одеяла. Человек испытывает желание скрыться под одеялом даже в условиях замкнутого сознания. Наблюдается повышение чувствительности органов чувств и кожи. Человек непроизвольно втягивает живот.

- Менингоэнцефалитическая. Это тяжелая разновидность патология. В свою очередь выделяют два вида заболевания — очаговую и диффузную. В 1 ситуации наблюдается поражение большей части черепных нервов. В результате возможно развитие эпилепсии. В четверти случаев наблюдается летальный исход. При второй разновидности патологии происходит воспаление вещества оболочек мозга. У пациента наблюдаются эпилептические припадки, галлюцинации и бред. Итогом патологии способен стать отёк головного мозга и нарушение жизненно важных функций. Это становится причиной гибели заболевшего. Даже если будет проведено успешное лечение, могут сохраниться проблемы с глотанием, речью. В результате человек может быть признан инвалидом.

- Полиомиелитическая. Изначально больной ощущает сильную слабость. Он очень быстро устает. Появляется ощущение онемения во всём теле. Затем происходят вялые параличи мышц шеи, а также рук. Голова лежит на груди. Симптоматика сохраняется в течение 7 дней. Затем наблюдается атрофия поврежденных мышц. Такая разновидность заболевания встречается в 30% случаев. Она способна стать причиной развития инвалидности.

- Полирадикулоневритическая. Симптомы похожи на предыдущую форму болезни. Однако в этой ситуации больше всего страдают корешки и периферические нервы. Больной может вылечиться без каких-либо последствий.

Диагностика и лечение

Чтобы выявить энцефалит, необходимо провести исследование крови. Однако результат удастся получить не сразу после укуса. Болезнь подтвердится лишь спустя 2 недели. Наиболее достоверным способом диагностики патологии выступает люмбальная пункция. Забор материала на исследование производится между отростками 3 и 4 поясничного позвонков. Затем спинномозговая жидкость направляется на анализ. Полученные результаты сравниваются с установленными нормами. Исследование будет готово через неделю. Существует и ряд других методов, которые позволяют получить итоговый результат быстрее. В список входят:

- встречный иммунофорез;

- флюоресцирующие антитела;

- ПЦР.

Если у пациента проявился энцефалит, лечение будет зависеть от симптомов. Они могут существенно различаться. Обращаться к специалисту необходимо даже людям, которые ранее были привиты. В течение острого периода заболевания назначается постельный режим. Больного помещают в стационар. Там он должен находиться до того момента, пока симптоматика не исчезнет. Дополнительно необходимо соблюдать диету. Ее разрабатывают индивидуально. Она зависит от степени поражения печени и желудочно-кишечного тракта. Дополнительно рекомендуется принимать аскорбиновую кислоту. Она требуется для улучшения функционирования печени и надпочечников.

Для борьбы с заболеванием применяется противоэнцефалитный иммуноглобулин. Положительный эффект заметен уже через один-два дня. После его введения наблюдается снижение температуры до нормы, менингеальные симптомы проявляются слабее, а общее состояние больного улучшается. Иногда противоэнцефалитный иммуноглобулин заменяют:

- лейкинфероном;

- гомологичным полиглобулином;

- реафероном;

- сывороточным иммуноглобулином;

- рибонуклеазой.

Для борьбы с воздействием токсинов применяют витамины, хлорид натрия и глюкоза. Все вещества вводятся внутривенно. При некоторых разновидностях патологии назначаются дополнительные методы лечения. Если заболевание не затронуло черепные нервы, и расстройство сознания отсутствует, врач пропишет употребление преднизолона. Одновременно назначаются щадящая диета и соли калия.

Последствия укуса энцефалитного клеща

Энцефалит способен привести к большому количеству осложнений. Результатом заболевания способны стать:

- недержание мочи и кала;

- менингит;

- ухудшение зрения и слуха;

- возникновения проблем с психикой;

- головные боли, которые беспокоят пациента постоянно;

- нарушение работы опорно-двигательной системы.

Если реабилитация проводится правильно, негативные последствия постепенно проходят. Однако на это потребуется время. При тяжелой форме патологии на восстановление может потребоваться несколько лет.

Мнение врача

Энцефалит — очень опасное заболевание. Невозможно предугадать, будет ли укусивший человека клещ его переносчиком или нет. По этой причине рекомендуется проводить вакцинацию. Прививки делают взрослым и детям. Полный курс позволяет получить иммунитет от заболевания на 3 года. Затем проводят ревакцинацию. Мера в обязательном порядке должна предприниматься для жителей районов, в которых обнаруживаются большие очаги заболевания. График прививок составляет терапевт. Для проведения вакцинации используют отечественные и зарубежные препараты.

Если человека всё же укусили, нужно незамедлительно извлечь клеща, а затем отправится в медицинское учреждение. Членистоногое при этом передается в лабораторию на анализ. Если выяснится, что клещ не был переносчиком патологии, какие-либо дополнительные меры лечения не проводятся. Однако человеку могут предложить сделать прививку. Своевременная реакция на произошедшего позволит защитить человека от возможных негативных последствий.

Каждый год в России жертвами клещей становятся до полумиллиона человек. Около трёх тысяч сталкиваются с клещевым энцефалитом.

Если раньше опытные люди, выходя на прогулку в лес, остерегались волков, то сейчас — клещей. И это более чем обоснованно. Один почти незаметный укус может нести за собой десяток неприятных (а в особо сложных случаях — даже смертельных) последствий.

Лайфхакер разобрался с одной из распространённых и опасных инфекций, нередко переносимых клещами, — клещевым энцефалитом.

Что такое клещевой энцефалит

Если не вдаваться в подробности, это вирус, способный вызвать воспаление тех или иных зон головного мозга: собственно энцефалит либо родственные ему менингит и менингоэнцефалит.

Как правило, инфекция попадает в организм после укуса клеща. В редких случаях причиной заражения может стать сырое молоко инфицированных домашних животных (коров, коз), от которых клещи и цепляют вирус.

Каковы симптомы клещевого энцефалита

Эта инфекция — одна из самых коварных. Поначалу, особенно если человек не в курсе, что где-то в волосах или под мышкой у него засел кровосос, клещевой энцефалит вообще никак не проявляет себя.

Инкубационный период у этой заразы может длиться Tick-borne Encephalitis (TBE) до 14 дней, в течение которых ничто даже не намекнёт, что инфекция уже в организме.

Далее симптомы тоже не вызывают особого беспокойства:

- Лёгкое недомогание.

- Ломота в мышцах, будто перетренировался или где-то продуло.

- Головная боль.

- Повышение температуры, иногда незначительное.

И действительно, некоторым везёт: иммунитет побеждает инфекцию. Однако примерно у 30% столкнувшихся с заразой наступает ухудшение Tick-borne encephalitis , сопровождаемое резким и значительным повышением температуры и симптомами поражения нервной системы.

Чем опасен клещевой энцефалит

Поражения нервной системы могут развиваться как по типу энцефалита (нарушения сознания и двигательной активности вплоть до паралича отдельных конечностей или всего тела), так и менингита (лихорадка, сильная головная боль, ригидность — окаменение — мышц шеи) либо смешанных форм.

Чем старше или физически слабее человек, тем выше риск. В зависимости от подтипа клещевого энцефалита смертность составляет Structure of tick-borne encephalitis virus and its neutralization by a monoclonal antibody от 1–2% (центральноевропейский подтип) до 20% (дальневосточный).

Но даже если до летального исхода дело не дошло, инфекция может вызвать серьёзные неврологические расстройства (проблемы с психикой, нарушения работы опорно-двигательного аппарата вплоть до паралича конечностей, ухудшение зрения и слуха и так далее), которые сохранятся до конца жизни.

По статистике Существует ли природный иммунитет к вирусу клещевого энцефалита? , носителями клещевого энцефалита являются шесть клещей из 100. При этом заболевают от 2 до 6% укушенных людей.

Проблема в том, что заранее узнать, повезёт вам или вы попадёте в число серьёзно пострадавших, невозможно. Тут важны слишком много факторов. Например, личные особенности иммунитета. Или субтип вируса (дальневосточные клещи гораздо опаснее европейских и сибирских, и при этом каждого из них можно встретить на всей территории России). И конечно, доза вируса, впрыснутая насекомым в кровь.

Поэтому крайне важно вовремя — желательно на максимально ранней стадии — распознать клещевой энцефалит и назначить соответствующее лечение.

Как распознать клещевой энцефалит

Тут всё зависит от того, когда вы что-то заподозрите.

Как самостоятельно удалить кровопийцу, Лайфхакер уже писал. Впрочем, можно поступить и так:

Справившись, ни в коем случае не выбрасывайте насекомое. Идеальный вариант — отнести его на анализ в вирусологическую лабораторию (такие имеются как при государственных, так и в частных центрах). Адреса лабораторий и пунктов профилактики клещевых инфекций в России можно найти здесь. При этом важно соблюдать следующие условия:

- Клеща положите в пробирку или небольшую ёмкость с плотно закрывающейся крышкой. Желательно — на ватку, смоченную водой.

- Анализ должен быть проведён не позднее трёх суток с момента удаления насекомого. Именно столько в теле кровососа хранится необходимая для анализа ДНК.

- Проводите анализ не только на клещевой энцефалит, но и на боррелиоз (болезнь Лайма). Эту инфекцию также переносят клещи, и она столь же опасна.

Если анализ насекомого даст положительный результат, лаборатория выдаст вам справку об этом и направление к врачу-инфекционисту.

На этом же этапе можно сделать экстренную профилактику клещевого энцефалита — ввести иммуноглобулин. Однако тут есть ряд нюансов. Во-первых, такая профилактика будет эффективной лишь в течение трёх суток после укуса — то есть вы можете банально не успеть получить результаты анализа клеща. Во-вторых, у способа есть несколько противопоказаний, включая аллергию на компоненты препарата. В-третьих, далеко не факт, что вы найдёте нужный иммуноглобулин в вашей или соседних поликлиниках: придётся обращаться в коммерческие центры.

Хорошая новость: даже если анализ оказался положительным, это ещё не значит, что вы заражены. Плохая новость: установить, да или нет, сразу не получится. Анализ крови на клещевой энцефалит будет результативным Что делать, если укусил клещ лишь через 10 дней после укуса. Антитела (IgM) к вирусу клещевого энцефалита, которые покажут, борется ли организм с инфекцией, можно выявить не ранее чем через две недели после укуса.

Если же клеща вы на себе не находили, однако связываете ухудшение состояния с недавней прогулкой в лесу, обратитесь к терапевту. Опытный врач проведёт осмотр, поинтересуется симптомами (при клещевом энцефалите они сходны с симптомами других заболеваний: гриппа, сосудистых патологий головного мозга, полиомиелита, опухолей центральной нервной системы, и тут важно не перепутать) и при необходимости отправит вас к инфекционисту. Далее — на анализы.

Как лечить клещевой энцефалит

Специфического лечения клещевого энцефалита — то есть такого лечения, которое могло бы устранить причину заболевания — не существует. При подтверждённом энцефалите пострадавших госпитализируют: так проще облегчать симптомы и контролировать состояние.

В некоторых случаях может быть назначен противовирусный препарат на основе йодофеназона. Он сдерживает распространение инфекции и повышает иммунитет.

Урок 24

Клещевой энцефалит и его профилактика

|  |  |

Основными переносчиками вируса клещевого энцефалита являются два вида клещей: таёжный клещ и собачий клещ. Сезон активности клещей начинается с появления первых проталин в лесу (конец марта — середина апреля). Численность активных взрослых клещей обоих видов достигает максимума к концу мая — началу июня, а затем постепенно снижается. В районах распространения таёжного клеща это снижение продолжается до полного исчезновения нападающих клещей. В районах, где основным переносчиком заболевания является собачий клещ, численность активных клещей временно снижается в летний период, а осенью вновь отмечается её подъём. Заражение человека клещевым энцефалитом происходит при укусах клещей. После прокусывания кожи клещ выделяет заражённую слюну в кровь человека. Заражение может произойти также при удалении клеща, если раздавленные части клеща попадут на повреждённую кожу или на слизистую оболочку глаз. После заражения скрытый процесс заболевания длится от 7 до 15 дней (иногда 2—3 дня). Заболевание развивается остро, в течение нескольких дней. Вначале ощущаются признаки недомогания, затем у заболевшего поднимается температура, появляется сильная головная боль, тошнота, иногда рвота. В тяжёлых случаях заболевание клещевым энцефалитом может привести к гибели человека.

Обратим ваше внимание, что не каждый лесной клещ заражён вирусом клещевого энцефалита. В природных условиях находится лишь 2—8% клещей, заражённых вирусом, но отличить по внешнему виду заражённого клеща от незаражённого невозможно. Клещи — кровососущие насекомые, которые питаются только кровью. Самка клеща может находиться в присосавшемся состоянии до 7 сут., в течение которых она пьёт кровь человека и периодически вместе со слюной попадает в ранку вирус клещевого энцефалита. Чем дольше самка находится на коже человека, тем большая доза вируса попадает в кровь. Самцы присасываются ненадолго, не более чем на 20 мин, но зато могут присасываться неоднократно. При этом они также вводят в ранку слюну, а с ней вирус.

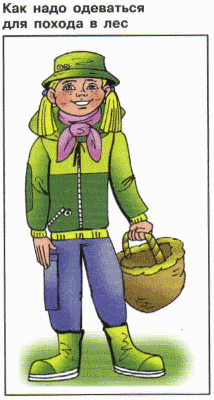

В походе рекомендуется как можно чаще осматривать себя и своих спутников, чтобы вовремя обнаружить клещей. Клещ не всегда сразу присасывается к коже, но может несколько часов находиться в складках одежды или в волосах. Поэтому при возвращении домой (или на привале) следует тщательно осмотреть швы и карманы одежды. В жилые помещения клещей приносят не только на верхней одежде, но и с лесными цветами, на ветках лиственных деревьев, поэтому нежелательно рвать и приносить их в дом.

Ни в коем случае нельзя давить клеща. Снятое с одежды или удалённое с тела насекомое надо сжечь или залить кипятком. Место укуса необходимо обработать йодом или спиртом и тщательно вымыть руки. Необходимо помнить, что экстренная профилактика проводится либо в травмпунктах, где осуществляется и удаление присосавшихся клещей, либо в специально организованных сезонных кабинетах профилактики клещевого энцефалита при поликлиниках или больницах.

■ Кто является переносчиком вируса клещевого энцефалита?

1. Вы, находясь в лесу, обнаружили на своём теле клеща. Определите порядок ваших действий по снижению опасности заражения клещевым энцефалитом. Краткая характеристика заболевания

Иксодовые клещи распространенны в лесных и лесостепных зонах с умеренным климатом. Известно несколько видов этих паразитов, но, как правило, клещевой энцефалит возникает после укусов Ixodes Persulcatus (таежный клещ) или Ixodes Ricinus (европейский лесной клещ). Первый более распространен в Азии, второй – на территории европейского региона. В России профилактика клещевого энцефалита особенно актуальна для жителей Сибири, Дальнего Востока, Урала и центральных областей страны. Для клещевого энцефалита характерна строгая сезонность. Случаи клещевого энцефалита регистрируются в весенние и летние месяцы, когда возрастает активность переносчиков инфекции. Что касается заражения, то оно происходит непосредственно после укуса и последующего кровососания жертвы. Кроме того, вирус клещевого энцефалита может передаваться через пищеварительный тракт при употреблении сырого молока от больных коров. Признаки клещевого энцефалитаСредняя продолжительность инкубационного периода инфекции составляет 7-14 дней. На первоначальных этапах клещевой энцефалит проявляет себя следующими симптомами:

В остром периоде у больных клещевым энцефалитом отмечается гиперемия шеи, лица и груди, а также инъекция склер и конъюнктивит. Людей беспокоят сильные боли в конечностях и мышцах, особенно там, где в дальнейшем проявятся параличи и парезы. Кроме того, в начале болезни вирус клещевого энцефалита может привести к частым потерям сознания и чувству оглушенности. По мере развития заболевания эти симптомы часто перерастают в состояния близкие к коме. Клиническая картинаВ настоящее время специалисты выделяют 5 форм клещевого энцефалита, каждая из которых характеризуется каким-либо ведущим синдромом болезни.

Неотложная помощь при клещевом энцефалите.

Этиотропная терапия сводится к назначению гомологичного гамма-глобулина, который вводится внутримышечно один раз в сутки. В полную силу прививка от клещевого энцефалита начинает действовать уже через 12-24 ч: снижается температура тела, исчезают головные боли, улучшается общее самочувствие. Современные способы лечения клещевого энцефалита предполагают использование препаратов интерферона, которые вводятся внутримышечно, внутривенно или эндолимфатически. Профилактика клещевого энцефалитаПри выезде на природу в весенне-летний период необходимо помнить об элементарной осторожности. Для защиты от клещей надевайте одежду, которая закрывает руки и ноги, пользуйтесь репеллентами. Существует и более действенный способ победить клещевой энцефалит – вакцинация, к которой допускаются взрослые и дети (с возраста 12 месяцев) после осмотра у терапевта. Если все же клещ смог укусить свою жертву, то следует аккуратно удалить паразита и обратиться в инфекционную больницу для проведения исследований на зараженность клещевым энцефалитом. Помните о том, что сыворотка эффективна только в течение первых суток с момента укуса, поэтому не стоит откладывать визит к врачу и ждать неприятных симптомов клещевого энцефалита. Поверьте, после их появления от заболевания избавиться будет куда труднее. Видео с YouTube по теме статьи: Читайте также:

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.

|